Das Bergamt von Kahl - mit der

Grube „Hilfe Gottes“

bei Großkahl (heute Kleinkahl)

im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Mit Wasser gefüllte Schachtpinge der Grube Hilfe Gottes bei

Großkahl, heute in der Gemeinde Kleinkahl gelegen,

aufgenommen 25.02.2006

Grube Hilfe

Gottes

Der Bergbau auf den hier anstehenden Kupferschiefer wurde zusammen

mit Huckelheim in einem Bergwerk 1703 unter der Regentschaft von

Graf M. F. von SCHÖNBORN begonnen und mit vielen Unterbrechungen

fortgeführt. Unter bayerischer Herrschaft (seit 1814) baute man ab

1815 das unscheinbare, schwarze und nur bis zu einem ½ m mächtige

Gestein in einem Stollensystem ab, welches durch den 1820

angeschlagenen Maximilians- (damals regierender König in Bayern)

und den mind. 70 Jahre älteren, oberen Kahler Stollen erschlossen

ist. Diese dienten auch zur Entwässerung. Die Mundlöcher kann man

im Gelände noch neben der Kahltalstraße erkennen, da das Wasser

weiterhin austritt. Über den Stollen erkennt man im Wald

zahlreiche Pingen (kreisrunde Wälle um einen zentralen,

verfallenen Schacht). Diese Schächte grub man jeweils bis zum

darunter befindlichen Stollen, um ihm mit Licht und Frischluft zu

versorgen.

1835 wurde der Bergbau aus Mangel an abbauwürdigen Erzen

aufgegeben. Die Anlagen verfielen und der Maximilians-Stollen

diente nur noch zum Wasserlösen. Das Mundloch wurde geschlossen

und somit ist der Stollen nicht mehr zugänglich. Der Stollen

befindet sich in den Kristallin-Gesteinen der Mömbris-Formation

(Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis).

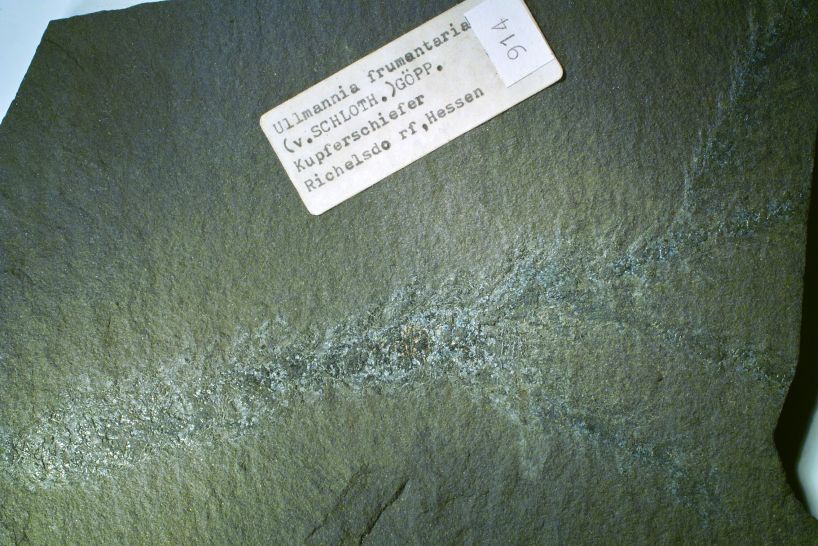

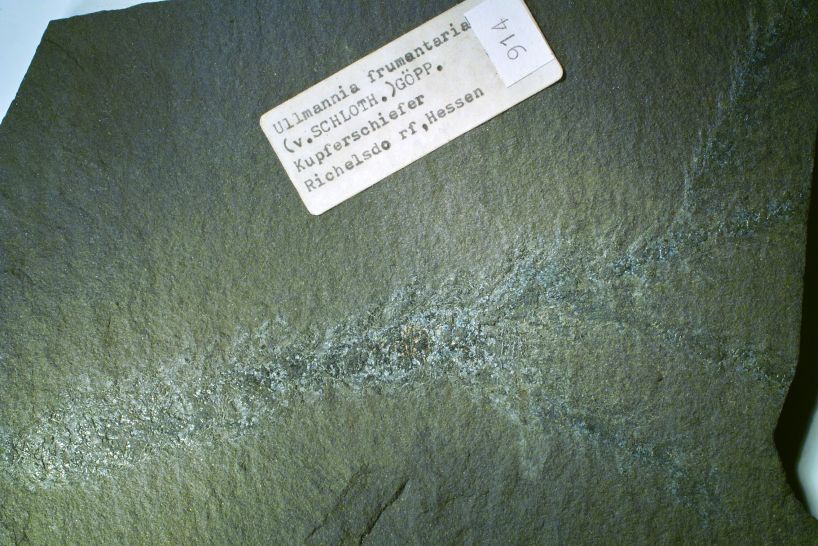

Kupferschiefer von der Grube Hilfe Gottes, ohne mit dem bloßen

Auge

erkennbare Erzeeinschlüsse,

Bildbreite ca. 8 cm.

Unscheinbares Stück Kupferschiefer mit bis zu 2 mm großen

Tennantit-Kristallen, z. T. lagenweise angereichert. Das Stück ist

angeschliffen und poliert. Solche Kristalle

wurden von Bergmeister August BETZOLD gezeichnet - siehe unten,

links Bildbreite 12 cm, mitte 2,5 cm, rechts 5 mm

Zum Vergleich:

Kupferschiefer aus Mansfeld und Richelsdorf:

Kupferschiefer von Eisleben. Neben einer mm-dicken Lage aus

massivem Bornit sind besonders darüber die eingeregelten,

gelben Einschlüssen aus Chalkopyrit-Flittern zu erkennen

(angeschliffen und poliert).

Bildbreite 10 cm

|

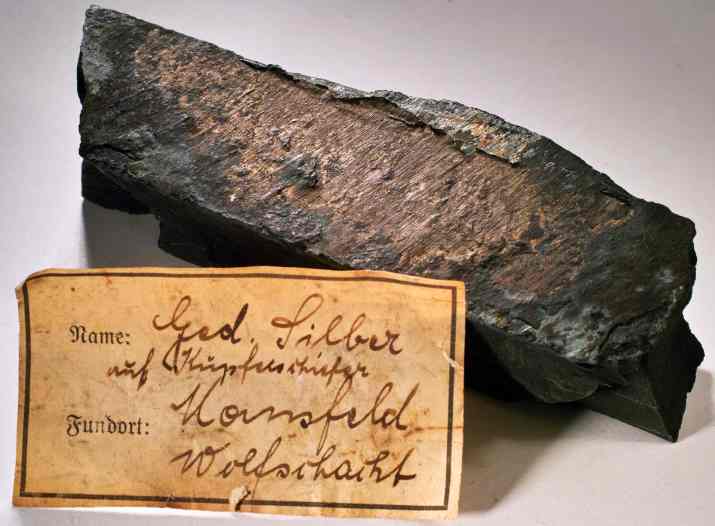

Typischer Kupferschiefer, hier mit ged. Silber als dünnes

Blech und Bornit, aus Mansfeld,

Bildbreite 11 cm.

|

Bruchrauhes Stück Kupferschiefer mit den linsenförmiges

Bornit-Linealen und den mit gelbem Chalkopyrit belegten

Flächen, Mansfeld, gefunden um 1930, Slg. Peter NITSCHKE,

Aschaffenburg

Bildbreite 8 cm

|

Kupferschiefer aus Mansfeld mit einem Wedel des

Pflanzenfossils (vermutlichUllmannia frumenttaria

(SCHLOTHEIM) GÖPPERT 1850), gefunden um 1930 im Raum

Mansfeld, Slg. Peter NITSCHKE, Aschaffenburg

Bildbreite 8 cm

|

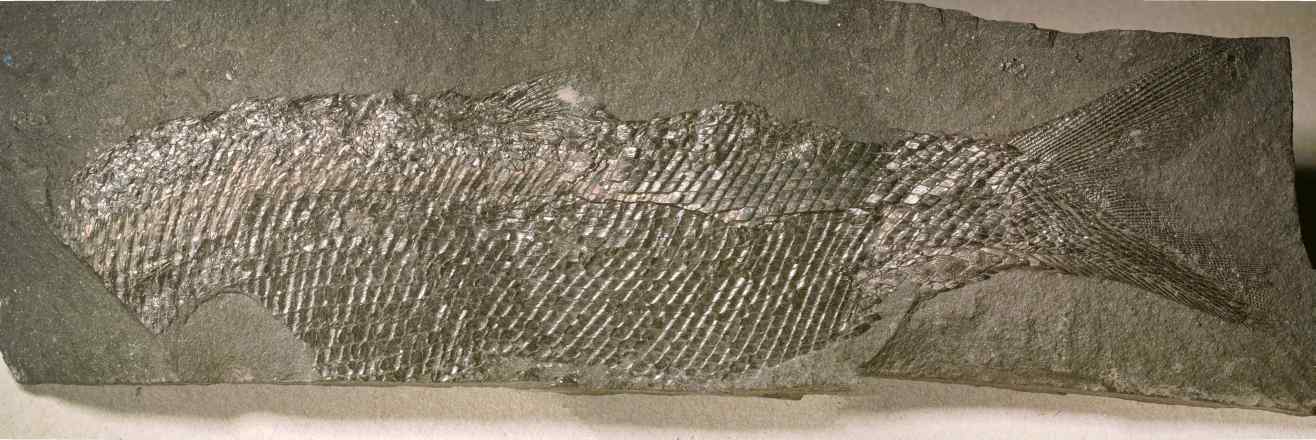

Teil eines Fischfossils aus dem Kupferschiefer (vermutlich Palaeoniscum

freieslebeni BLAINVILLE 1818), ohne Kopf (links) und

einem Teil der Flossen, gefunden um 1930 im Raum Mansfeld,

Slg. Peter NITZSCHKE, Aschaffenburg

Bildbreite 14 cm

|

Zweig der permischen Konifere Ullmannia frumentaria

im Kupferschiefer von Richelsdorf,

Bildbreite 13 cm

|

Bei dem Kupferschiefer handelt es sich um einen Schwarzschiefer

aus einem ehemaligen Faulschlamm, der im Meer in einer Tiefe von

mehr als 200 m gebildet wurde. Durch geologische Indizien schließt

man auf einen Bildungszeitraum von unter 60.000 Jahren von etwa

258 Millionen Jahren. Das Verbreitungsgebiet erstreckt sich vom

Spessart bis nach England und bis nach Polen. Rezent ist so eine

marine Sitaution als Vergleich nicht vorhanden, so dass man zum

Ergründen ausschließlich auf die Fossilien und die Eigenschaften

des Gesteins angewiesen ist.

Der 20 cm bis zu 120 cm (max. bis 1,9 m) mächtige Kupferschiefer

enthält kleine Erzkörnchen aus Tennantit (Kupfer-Arsen-Sulfid),

Galenit (Bleisulfid), Sphalerit (Zinksulfid) und zahlreiche

weitere Erzmineralien. Das summiert sich zu einem

durchschnittlichen Kupfergehalt von 0,4 bis 0,6 %. Der Tennantit

enthält neben etwas Antimon auch bis zu 0,5 % Silber. Nach der

Förderung des Kupferschiefers hat man diesen in einem Pochwerk

zerkleinert, dann mit Wasser aufgeschlämmt (Schliech) und

anschließend wurde mit einem „Waschherd“ das schwere Erz

abgetrennt. Das so erhaltene Erzkonzentrat konnte in einem sehr

komplexen Prozess aufgeschmolzen werden, um die Wertmetalle Kupfer

und Silber zu gewinnen. In Großkahl konnte nur Schwarzkupfer

hergestellt und verkauft werden. Das ebenfalls enthaltene Zink

wurde im Spessart nicht gewonnen. Der Kupferschiefer der Hilfe

Gottes war nur im Bereich von Störungen (Rissen im Gestein)

abbauwürdig.

Halden, Pingen und Schacht des ehemaligen Bergbaues ("Hilfe

Gottes") NE Großkahl, am SE-Hang des Habers Berges (TK 5821

Bieber, R 2040 H 5350, siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 289,

Aufschluss Nr. 272). Das verschlossene Mundloch entwässert zur

Kahl hin und ist mit einer alten, textlich falschen Tafel des

Naturparkes neben einem Grillplatz ausgeschildert. Die Halden

liegen neben einem Waldweg am Waldrand. Zu erreichen über die

Straße Schöllkrippen-Wiesen, bei Punkt 250,3 biegt links steil ein

Forstweg ab, dann nach ca. 100 wieder links dem Waldweg folgen,

nach ca. 50 m erreicht man die Halden(-reste). Ein Teil der Halden

wurde zu einer Aushubdeponie umfunktioniert, so dass man kaum mehr

Fundmöglichkeiten vorfindet. Die kaum mehr erkennbaren Reste des

Standortes des Pochwerkes und der Hütte sind am Wesemichshof etwas

weiter östlich zu erkennen.

Am östlichen Ende von Großkahl kann man noch kleine, zeitgemäße

Bergmannshäuser aus der Zeit um 1825 sehen (Jahreszahl im

Türstock).

Folgende Mineralien sind von hier bekannt:

Zum Teil nur in mikroskpisch kleinen Körnchen,

Kristallen, Einwachsungen oder Aggregaten:

- Antimonit

- Aragonit

- Arsenopyrit

- Asphalt

Schwarzer Asphalt

(Kohlenwasserstoff) als glaskopfartiger Belag auf

Dolomit;

Bildbreite 3 mm.

- Azurit

- Baryt

- Beyerit

Hellgrüner, schuppiger Beyerit als

Alterationsprodukt von Gediegen

Wismut (Slg. Gerhard ZELLMANN, Altenhaßlau);

Bildbreite 1,5 mm.

- Bismutit

- Brochantit

- Calcit

- Cerrusit

- Chalkopyrit

- Chalkosin

- Covellin

- amorph. Cu-Arsenat

- Chrysokoll

Blaugrüner Chrysokoll als dünner Belag neben

und auf Tennantit;

Bildbreite 1,5 mm

- Cuprit

- Dolomit

- Enargit

- Erythrin

- Galenit

- Gips

- Goethit

- ged. Kupfer

- Klinosafflorit

- Löllingit

- Malachit

- Markasit

- Mimetesit

- Pharmakosiderit

- Psilomelan

- Pyrit

- Quarz

- Realgar

- ged. Schwefel

- Siderit

- Siderogel

- Skutterudit

- Sphalerit

- Spionkopit

- Tetraedrit

- Tennantit

- Tirolit

- ged. Wismut

- Yarrowit.

Typischer, silbrig glänzender, derber Tennantit mit weißem Dolomit

im Dolomit(-gestein). Der Tennantit ist der Hauptträger der

Metalle

Kupfer und enthält in Spuren auch das einst begehrte Silber

Bildbreite ca. 2 cm

Königliches

Bergamt Kahl

(Groß-)Kahl war aufgrund seines, wenn auch kleinen, Bergamtes

weithin bekannt – das heutige Kahl am Main war ein Ort, den

niemand außerhalb der Region kannte. Die Aufbereitung des

Kupferschiefers geschah in dem Waschhaus, in dem auch die

Amtsstube des Bergamtes untergebracht war (vermutlich im 1 Stock).

Diese staatliche Stelle, als Außenstelle der Königlich Bayerischen

General Bergwerks und Salinen Administration in München,

verwaltete die Bergwerke im Spessart von Alzenau bis Lohr und von

Kahl bis nach Amorbach. Das Gebäude wurde nach der Auflösung 1837

abgebrochen und es ist Nichts mehr davon zu sehen. Da dies vor der

Erfindung der Fotografie passierte, gibt es kein Foto und leider

auch keine Zeichnung.

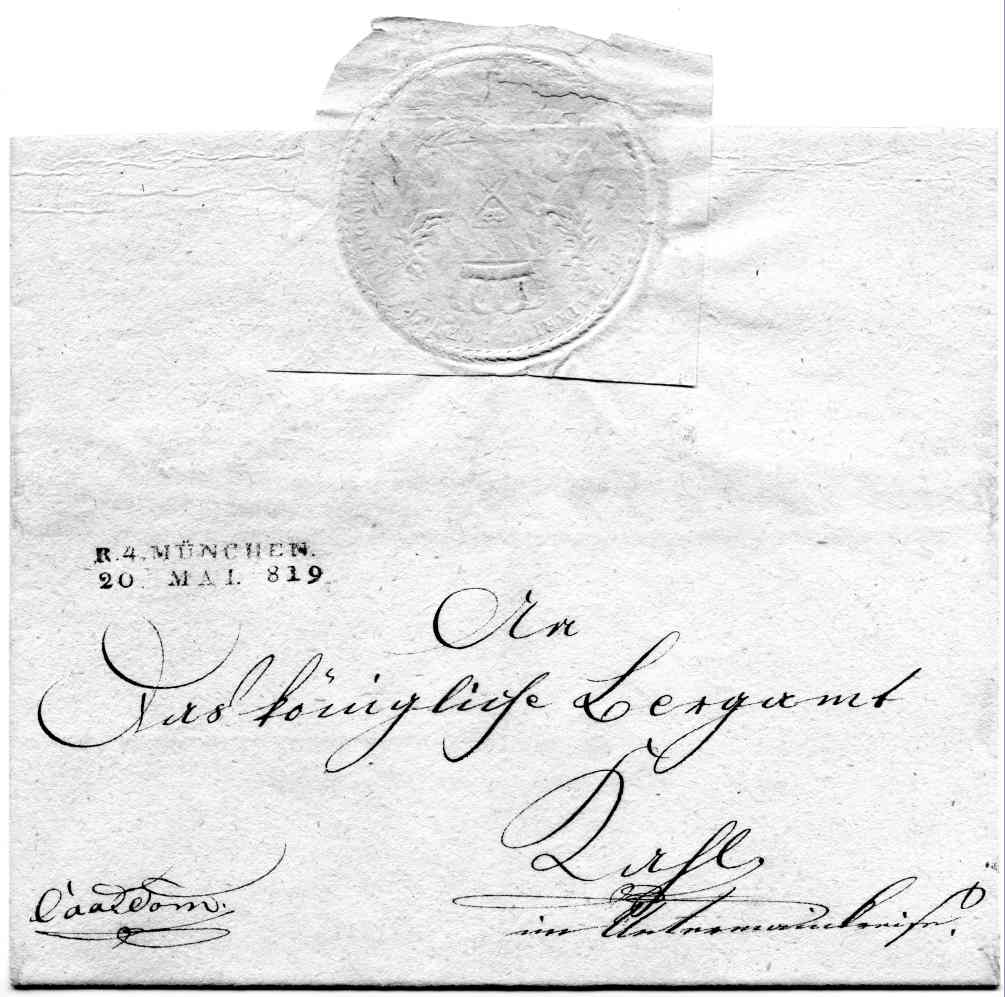

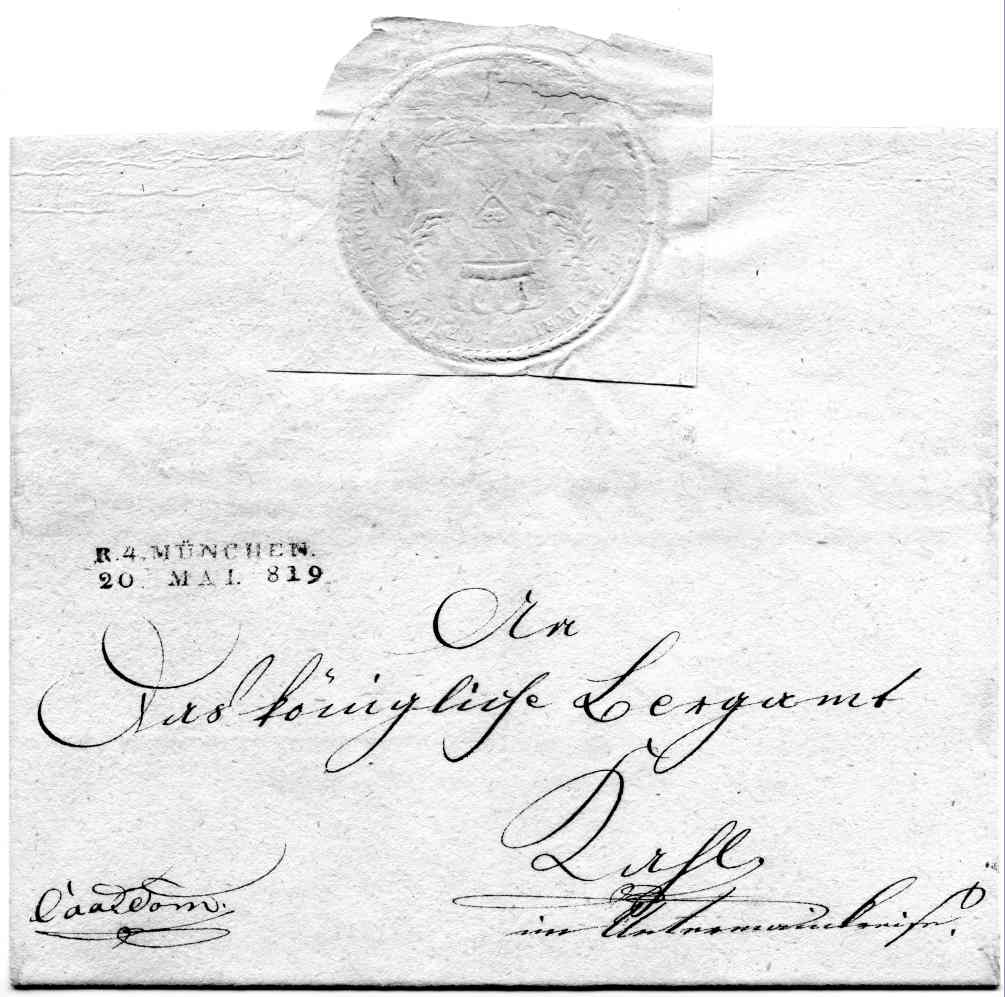

Brief vom 20. Mai 1819 an das Bergamt in Kahl mit einem Siegel der

Königlich Bayerischen General Bergwerks und Salinen Administration

in München

Augustin BEZOLD

(*1794 †1841)

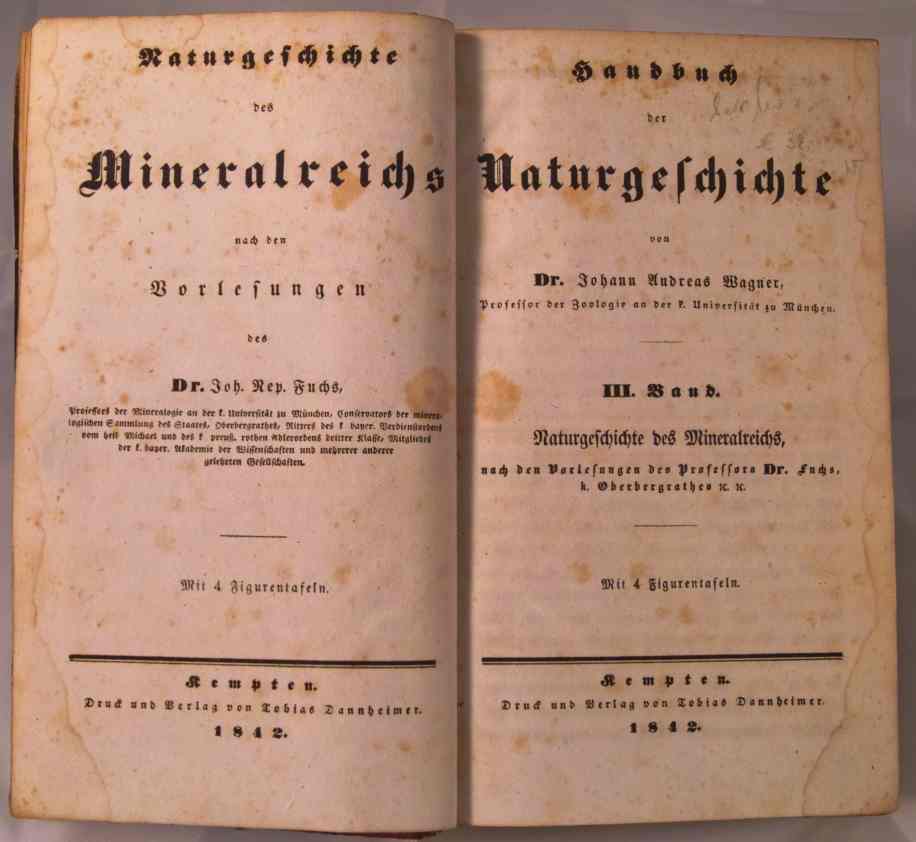

In dem Bergamt lebte seit 1823 August BEZOLD. Er studierte in

München, Freiberg und Hettstedt Bergbau und Hüttenkunde und er

hatte Kontakt zum berühmten Mineralogen Carl Caesar VON LEONHARD.

Er brachte das Kahler Bergwerk zur Blüte, litt aber unter den

Widrigkeiten des Lebens in einer klimatisch nicht begünstigten

Region und der einsamen Lage des Waschhauses, in dem sich das

Bergamt und die Wohnung befand. Als er seine Verlobte Ulrike P.

LEHNER aus Weißenburg heiraten wollte, versagte dies sein

Arbeitgeber! Infolge alter Rechte gelang es ihm, beim Gräflich

Schönborn’schen Patrimonialgericht in Krombach gegen den Willen

seiner vorgesetzten Stelle auf polizeilichem Weg zu heiraten.

Durch die Stäube und Abgase aus dem Bergwerksbetrieb erkrankte er

und musste seinen Beruf aufgeben (heute würde man von einer

Berufskrankheit sprechen). 1827 wurde er zum Bergmeister

befördert. Er zog zunächst nach Aschaffenburg, ging 1835 als

Bergassessor zurück nach München und hörte dort an der Universität

bei Nepomuk FUCHS mineralogische Vorlesungen. Diese Kenntnisse

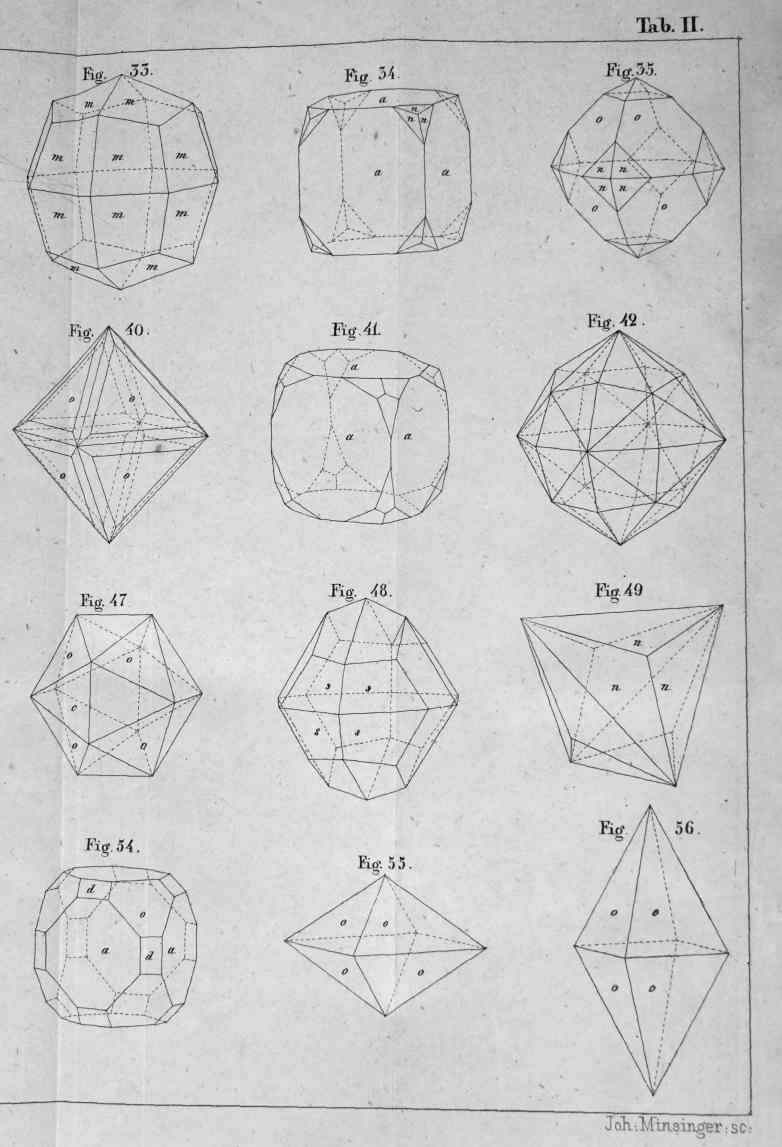

wollte er in einem Buch niederschreiben. 3 Tafeln mit den

Kristallskizzen hatte er bereits fertig, als er 1841 verstarb und

ihm so die Lehrbuchautorschaft versagt blieb. Die Kristallzkizzen

zieren im Anhang das Handbuch der Naturgeschichte von J. A. WAGNER

im 3. Band über das Mineralreich.

Links: Bild vom Buch (mit vielen Leerseiten), welches Augsut

Bezold schreiben wollte, rechts einer der Tafeln mit

Kristallskizzen aus der

Feder von BEZOLD aus dem Lehrbuch von WAGNER (1842) nach den

Vorlesungen von Johann Nepomuk (von) FUCHS (*1774 †1856).

Nach ihm wurde die grüne Muskovit-Variante "Fuchsit" benannt, die

es auch einigen Stellen im Spessart gibt.

Der Kulturrundweg

von Kleinkahl: "Über dem Horizont"

Links: Die Bürgermeisterin, Frau Angelika KREBS, eröffnet vor ca.

100 Zuhörern zwischen druckfrischen Faltblättern

und reifen Äpfeln den 66. Kulturrundweg des Spessarts in Kleinkahl

am 05.10.2008.

Mitte: Die Titelseite des Faltblattes mit einer Bockbeutelflasche

aus der Produktion der Kahler Glashütte

Rechts: Eine 0,5 l Flasche "Kahlvados", ein 40%iger Apfelschnaps

in Anlehnung an den Calvados von der Brennerei

Elsässer in Kleinkahl.

Am Sonntag, den 05.10.2008 wurde unter Mitwirkung und Beisein von

Dr. Gerrit HIMMELSBACH (Archäologisches Spessartprojekt

Aschaffenburg), Frau Angelika KREBS (Bürgermeisterin), Herrn Dr.

Klaus FREYMANN (Deutschen Museum in München), Dr. Gerhard

ERMISCHER (Archäologisches Spessartprojekt), Gerhard STÜHLER

(Bayerische Forsten), Dr. Gerhard KAMPFMANN (Glashüttenfachmann

Aschaffenburg), Peter STEPPUHN (Glasfachmann aus Wismar, *1956

†2018), Joachim LORENZ (Karlstein) und den Helfern der

Arbeitsgemeinschaft Rundweg der 66. Kulturrundweg des Spessarts in

Kleinkahl eröffnet und anschließend begangen.Dabei wurden an den

mit Tafeln ausgestatteten Stationen Ausführungen der Fachleute

vorgetragen und zusätzliche Informationen gegeben. Das Wetter war

entgegen des Wetterberichtes nur von seltenen und leichtem Regen

begleitet.

Das Essen kam nicht zu kurz: Zu Beginn gab es Äpfel, in der

Turnhalle wurden zum Mittag Untererdkohlrabi, Kümmelbauch und

(Hand-)Käse mit Musik (Quark mit Zwiebeln und Brot) gereicht, an

der Bamberger Mühle (Pension Kilgenstein) gab es Kaffee und

Kuchen. So gestärkt hielten die meisten der ca. 100

Mitläufer/innen bis zum Schluss durch.

Dr. Klaus FEYMANN spricht an der Tafel zum Bergamt Kahl und zum

Bergwerk

der Grube Hilfe Gottes (im Hintergrund am Habersberg infolge der

Bäume nicht

sichtbar).

Aufgenommen am 05.10.2008

Die Reste der Glashütte Epstein 1 in der Nähe der Kahlquelle nahe

der

Bamberger Mühle,

aufgenommen am 05.10.2008.

Dr. Gerrit HIMMELSBACH und Dr. Peter STEPPUHN erläuterten die

Funktion. Sie ist aus dem Jahre 1510 urkundlich belegt und besaß

Öfen aus Sandstein. Die Besucher stehen um den großen Hauptofen

mit der beidseitigen Erläuterungstafel. Im Vordergrund erkennt man

die 4 Nebenöfen mit den angedeuteten Schürkanälen. Diese Glashütte

wurde 1980 archäologisch untersucht und im Jahre 2008 konserviert

und der Befund ca. 0,5 m höher nachgebaut, so dass die Besucher

einen Eindruck von der Ausdehnung erhalten können, nur muss man

sich über den kuppelfömigen Öfen ein einfaches hölzernes Bauwerk

denken, der die Öfen und die ca. 15 hier arbeitenden Menschen vor

der Witterung schützten - deshalb Glashütte. Von diesen Bauten ist

jedoch nichts übrig geblieben.

Die ebenfalls nicht mehr vorhandene Kahler Glashütte am heutigen

Glashüttenhof wurde von 1761 bis 1854 betrieben. Gläser aus dieser

Hütte sind im Heimatmuseum in Wertheim und im Museum in Büdingen

zu sehen. Ein hier gefertigter Glaslüster hing in der Kirche in

Kleinkahl und wurde nach einer Restauration im Schloss

Johannisburg aufgehängt (im städtischen Teil der Museen).

Literatur:

AMRHEIN, A. (1896): Der Bergbau im Spessart unter der Regierung

der Kurfürsten von Mainz.- Archiv des historischen Vereins, Bd. 37,

S. 24ff, [Stahel´sche Buchhandlung] Würzburg.

BEHLEN, St. (1823): Der Spessart. Versuch einer Topographie dieser

Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirgs-, Forst-, Erd-

und Volkskunde.- 1. Band, S. 34ff, 2. Band S. 158f, [Brockhaus]

Leipzig.

FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag

zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des

Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,

Aschaffenburg.

FRIEDRICH, G., DIEDEL, R., SCHMIDT, F. P. & SCHUMACHER, C.

(1984): Untersuchungen an Cu-As-Sulfiden und Arseniden des basalen

Zechsteins der Gebiete Spessart/Rhön und Richelsdorf.-

Fortschritte Mineralogie 41, Beiheft 1, S. 63 - 65.

KUGLER, J. (1991): Der Bergbau bei Großkahl (1. Teil).- Unser

Kahlgrund 36, S. 158 - 163, Alzenau.

KUGLER, J. (1993): Der Bergbau bei Großkahl (2. Teil).- Unser

Kahlgrund 38, S. 129 - 134, Alzenau.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 41, 642ff.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart.

Geologische Entwicklung und Struktur, Gesteine und Minerale.- 2.

Aufl., Sammlung Geologischer Führer Band 106, VIII, 368

Seiten, 103 größtenteils farbige Abbildungen, 2 farbige

geologische Karten (43 x 30 cm) [Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

PAUL, J. (2006): Der Kupferschiefer: Lithologie, Stratigraphie,

Fazies und Metallogenese eines Schwarzschiefers.- Zeitschrift der

Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften Band 157, 2006, Heft

1, S. 57 – 76, 7 Abb., 1 Tab., [Schweizerbart´sche

Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

PRÜFERT, J. (1969): Der Zechstein im Gebiet des Vorspessarts und

der Wetterau.- Sonderveröffentlichung d. Geologischen Inst. d.

Univ. zu Köln, Heft 16, 176 + X Seiten, Bonn.

SCHMITT, R. T. (1991): Buntmetallmineralisation im Zechstein 1

(Werra-Folge) des nordwestlichen Vorspessarts

(Großkahl-Huckelheim-Altenmittlau).- Diplomarbeit am Institut f.

Mineralogie der Uni. Würzburg, 228 S., Würzburg

[unveröffentlicht].

SCHMITT, R. T. (1993): Sulfide und Arsenide aus den Gruben Segen

Gottes bei Huckelheim und Hilfe Gottes bei Großkahl im Spessart.-

Aufschluss 44, S. 111 - 122, Heidelberg.

SCHMITT, R. T. (2001): Zur Petrographie, Geochemie und

Buntmetallmineralisation des Zechstein 1 (Werra-Folge) im Gebiet

Huckelheim - Großkahl (Nordwestlicher Spessart).- Mitteilungen des

Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Bd. 20,

100 S., 42 Abb. (davon 5 farbig), 23 Tab., Hrsg. vom

Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg.

WAGNER, J. A. (1842): Naturgeschichte des Mineralreichs nach den

Vorlesungen des Dr. Joh. Nep. Fuchs.- Handbuch der Naturgeschichte

III. Band, 352 S., 4 Figurentafeln (ausklappbar) im Anhang,

[Verlag von Tobias Danheimer] Kempten.

Zurück zur

Homepage oder zum Anfang der Seite