Links: Platte des berühmten rot-weiß gesprenkelten Imperal Porphyry (Porfido rosso antico), selbst angeschliffen und poliert, Bildbreite 6 cm,

Rechts. Steinbruchwand im Lepsius Quarry mit einer großen Fläche des roten Imperialen Porphyrs im Anstehenden; man achte auf den

Geologenhammer im 3. Quadranten,

aufgenommen am 17.02.2016.

Hinweis:

Die Schreibweisen der Lokalitäten unterscheiden sich infolge der Transkription aus dem Arabischen ins Deutsche und Englische erheblich. So findet man auch die Bezeichnungen:

Djebel Dokhan, Djebel Dukhan oder Gebel Abu Dukhan. Das Wadi Abu Ma´amel erschließt das Steinbruchgelände und zweigt vom längeren Wadi Umm Sidri (nach dem Sidri-Baum (Syrischer Christusdorn, Ziziphus spina-christi) ab. Für den Mons Porphyrites wird auch die Schreibweise Mons Porphyritis gefunden.

Die Steinbrüche

In der Ostwüste von Ägypten befinden sich ca. 45 km westlich von Hurghada der Mons Porphyrites (die deutsche Bezeichnung "Porphyrberg" passt nicht, das es sich weder um einen Berg noch um einen einzelnen Steinbruch handelt). In der steinigen, schroffen und steil aufragenden Bergwelt am Wadi Abu Ma´amel einer extrem trockenen (hyperariden) Wüste entdeckte der römischer Legionär Gaius Comenius LEUGAS 18 n. Chr. das rote porphrische Gestein, welches einen unvergleichliche Bedeutung in der Welt des römischen Kaiserreiches bekommen sollte; die Faszination hält bis heute noch an. Für die wenigen Kunstwerke im Handel werden sehr hohe Geldbeträge aufgerufen.

Stahlstich des Mons Porphyrites aus einem italienischen Buch von 1895

Mit dem Einstellen des Abbaues in Ägypten im 5. Jhdt. - nachdem die Araber das Gebiet erobert hatten - ging das Wissen um die Herkunft in Europa verloren. Darauf nimmt der Name Porfido rosso antico Bezug (der rote Poprhyr aus der Antike); es war war wohl in Italien nur noch bekannt, dass das Gestein in der römischen Antike verwandt wurde. Erst 1822 entdeckte der Brite James BURTON die Steinbrüche in der abgelegenen Region Ägyptens zufällig wieder (SIDEBOTHAM 2008:72). Im Buch von LEONHARD (1823:210ff) über die Felsarten war noch nicht bekannt, woher diese roten Steine kommen; es wurde auch der nahe Sinai als Quelle vermutet.

Zeittafel der Erkundung

- Während der Kaltzeiten ("Eiszeiten") waren Teile

der heutigen Wüsten Nordafrikas grün und wurden durch

den Menschen genutzt. Dies wird auch hier durch

Streufunde aus Feuerstein belegt (siehe unten)

- ägyptische Steinzeit: Das sehr harte und spröde Gestein war sicher bekannt, erfreute aber niemanden, so dass es nur ganz selten einer Verwendung zugeführt wurde (DEL BUFALO 2013:13ff). Das pharaonische Ägypten verwandte andere Gesteine wie Granite, Diorite, Basalte, Kalksteine, ...

- 18 nach Chr. Entdeckung für Rom durch den römischer Legionär Gaius Comenius LEUGAS

- besonders im 1., 2. und 3. Jahrhundert n. Chr.

intensiver Abbau der Felsen in der Kammregion der Berge,

wobei nicht klar ist, warum man den Gesteinsabbau im Tal

vermied

- bis etwa 500 n. Chr. diskontinuierlicher Porphyr-Abbau durch römische Pächter und Handel in das gesamte Römische Reich

- Beduinen besuchen das Gebiet, aber kein Abbau und infolge der Aridität, des Wassermangels und der fehlenden Vegetation entstehen auch keine Siedlungen

- 1822 der Brite James BURTON findet die Steinbrüche und stellt die Verbindung zum einstigen Rom her (keine eigene Veröffentlichung in einer Fachzeitschrift)

- 1823 der italienische Mineraloge Giovanni Battista BROCCHI besucht die Steinbrüche - der in Italienisch verfasste Bericht wird 15 Jahre nach seinem Tod publiziert

- 1823 der Ägyptologe Sir John Gardner WILKINSON besucht das Wadi und Steinbrüche (Publikation erst 9 Jahre später)

- 1837 LEFEBVRE (welcher?) besuchte die

Steinbruchregion und DELESSE publiziert die Ergebnisse

- 1877 & 1878 Georg SCHWEINFURTH; er beschreibt dann die Geogrphie und Geologie

- 1898 Thomas BARRON und William Fraser HUME kartieren das Gebiet und fertigen Analysen an

- 1907 besucht der Agyptologe Arthur E. P. WEIGALL die Region und verfasst ein Buch darüber (WEIGALL 1913:90ff)

- 1908 Jules COUTAY beschreibt u. a. den antiken Transport (damals waren noch Wagenspuren vorhanden)

- 1925 & 1938 George William MURRAY beschreibt den Lykabettos-Steinbruch

- 1931 Reginald ENGELBACH prüft die Möglichkeit der Wiederaufnahme einer Gesteinsgewinnung und unter Prinz FARUK werden einige Blöcke aus den römischen Hinterlassenschaften des Lykabettus-Steinbruchs abgespalten und für das Theater in Kairo (1971 abgebrannt) verwandt.

- 1931 C. O. H. SCAIFE publiziert Inschriften

- 1940er Jahre David MEREDITH & Leo Arthur TREGENZA erforschen die Region

- 1949 Leo Arthur TREGENZA bereist sehr lange die Gegend und publiziert eine ausführliche, allgemeinverständliche Reisebeschreibung

- 1961 Der Archäologe Josef RÖDER reist in die Region

- 1964 Die Archäologen Theodor KRAUS, Josef RÖDER & Wolfgang MÜLLER-WIENER untersuchen den Mons Porphyrites und Claudianus

- 1985 Michael J. KLEIN erstellt eine Monographie zu

den Mons Porphyrites

- 1991 - 1992 erkunden BROWN & HARELL (1992) von

der Universität Toledo (Ohio) die Steinbrüche der

Ostwüste, entnehmen Proben und veröffentlichen eine

Liste der Steinbrüche mit Beschreibungen und chemischen

Analysen

- 1994 - 1998 führen die britischen Archäologen

Valerie MAXFIELD und David PEACOOK erstmals umfangreiche

Ausgrabungen durch und publizieren die Ergebnisse in

einer Buchreihe

- 2012 der ägyptische Geologe Mahrous ABU EL-ENEN

forscht als Geologe in der Ostwüste.

- 2016 Mahrous ABU EL-ENEN reist mit weiteren

Fachleuten nochmals in die Ostwüste und es werden

geologische Fragen geklärt und Proben genommen. Die

geologisch-mineralogischen Ergebnisse wurden 2018

veröffentlicht.

Das völlig vegetationslose und sonnendurchglühte Steinbruchgebiet des Mons Porphyrites: Wir stehen am talseitigen Rand des Lepsius-Steinbruches und schauen hinab auf das Wadi Abu Ma´amel. Links der Bildmitte überragt der Djebel Dokhan mit 1.660 m die Region. Rechts davon liegen im Kammbereich die Ramius-Steinbrüche, weiter rechts folgen die Lykabettus-Steinbrüche und dann kann man im Foto auch die Nordwest-Steinbrüche am Grat der Berge erahnen. Ganz rechts am Bildrand liegt tief unter uns im Wadi der Brunnen und am Hang das relativ oft besuchte römische Fort. Der aus den hier am Wadi anstehenden Syenit erbaute Serapis-Tempel liegt weiter links am Rand des Wadis im Vordergrund des Fotos,

aufgenommen am 17.02.2016

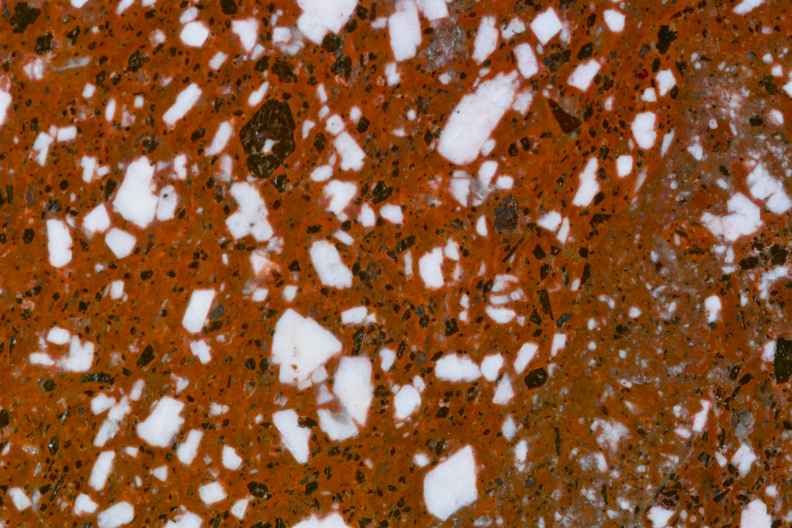

Links: Nahaufnahme eines roten Porphyrs (poliert) mit dem typischen Mineralbestand aus den weißen

Feldspäten, den schwarzen Amphibol-Kristallen und dem Erzmineralien in der roten Grundmasse,

Bildbreite 2 cm

Rechts: Kopf eines Jünglings mit Diadem auf einem Sockel aus Kalkstein;

Höhe 22 cm.

Wie bei lange bekannten Dingen, gibt es auch hier eine Vielzahl von Namen:

- Imperialer Porphyr

- Roter Porphyr

- Porfio rosso antico

- Porfido rosso duro antico

- Porphyrites leptosephos

- Lapis porphyrites

- Porfido rosso Egiziano

- The Stone of Rome

- Lapis hieracitis (grün-schwarze Variante)

- Porfido verde Egiziano (grüne Variante)

- Lapis porphyrites niger (schwärzliche Variante)

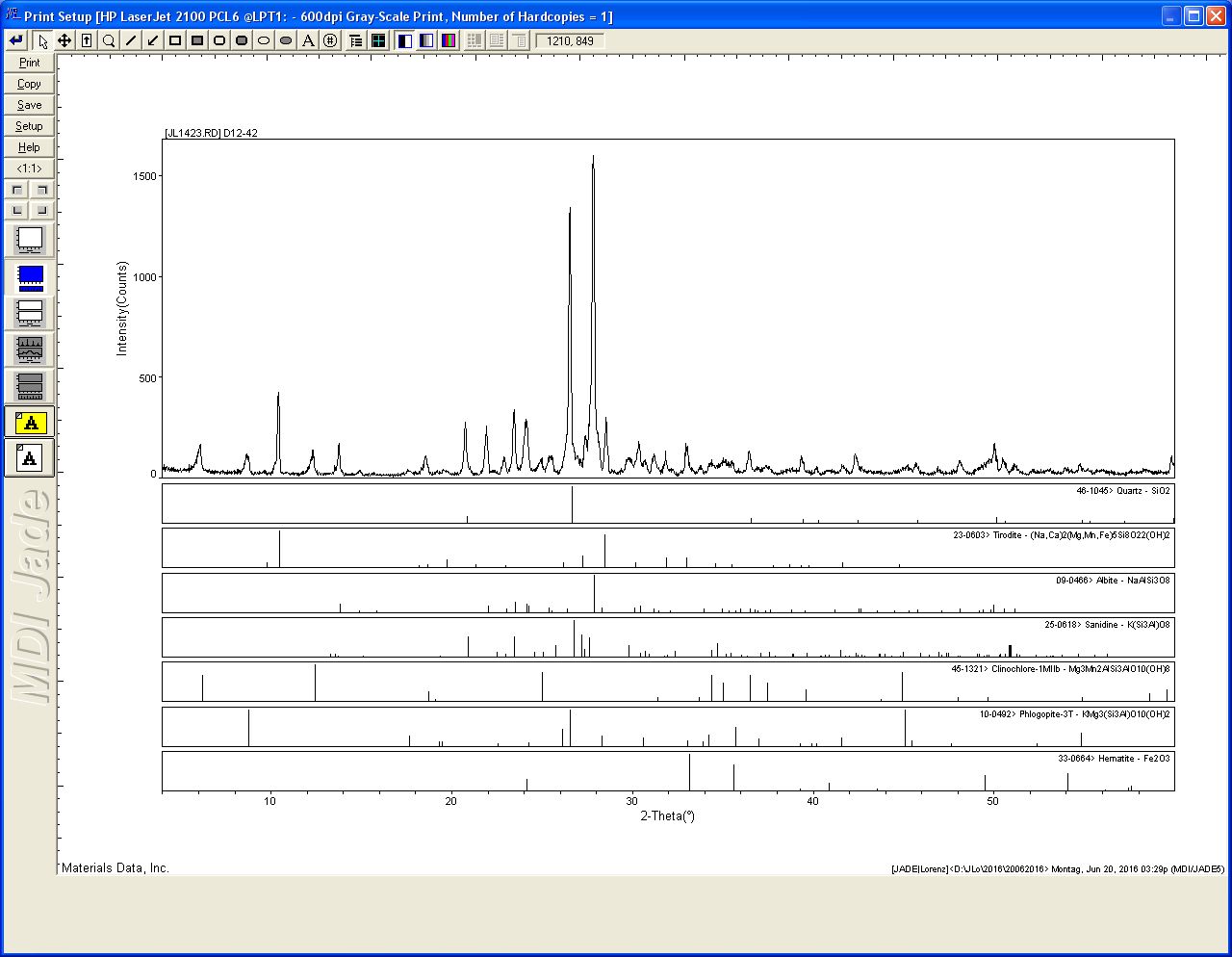

Das Gestein mit dem porphyrischen Gefüge hat eine dacitische bis andesitische Zusammensetzung und stammt von vulkanischen Schmelzen aus dem Ediacarium, die eine sehr große Fläche in den Bergen des Ostwüste bedeckten. Radiometrische Altersdatierungen ergaben für den roten Porphyr Alter von 602±9 und 593±13 Millionen Jahren (ABU EL ENEN 2012:133f). Die porphyrischen Gesteine werden von jüngeren Graniten und Syeniten begleitet. In Gängen durchsetzen auch Rhyolithe und Basalte die Granite. Es kommen auch Xenolithe von basaltsichen Gesteinen in den Syeniten bzw. Graniten vor.

Kein Steinbruch:

Entlang nahezu senkrecht stehender Klüfte in würfelfömige Massen zerlegter

Granit am Wadi Umm Ma´amel, davor die ägyptischen Geologen Prof. Dr.

Mahrous Abu EL ENEN und Prof. Dr. Hassan A. ELIWA, rechts daneben

am Bildrand Muhammad HUSSEIN;

aufgenommen am 17.02.2016

Der Porphyr dieser Region besitzt nicht nur das geschätzte Rot, sondern es kommen auch schwarze, graue, grüne und pinke Spielarten vor, die sich auch in der Größe der Feldspat-Kristalle unterscheiden. In den Halden unterhalb der Steinbrüche sind Blöcke angetroffen worden, die einerseits rot und andererseits grün sind - oder schwarze und grüne Partien benachbart vereinen. Lokal sind auch brekziöse Bereiche abgebaut worden, wobei die Klasten bis zu 1 m Größe erreichen können - siehe weiter unten.

Meißelspuren an dem harten und spröden Porphyr-Felsen. Dies belegt, dass man nur mit gehärteten

Stahlwerkzeugen gearbeitet hat. Infolge des hohen Verschleißes mussten die Werkzeuge (Meißel)

ständig nachgeschmiedet, gehärtet und angelassen werden.

Links Bildbreite 15 cm, rechts 8 cm

Die römische Verwaltung baute für den Transport wie auch die Versorgung des Steinbruchbetriebes eine etwa 190 km lange Straße (Via Porphyrites) zwischen dem Wadi Umm Sidri und dem am Nil gelegenen Quena, über die der Transport der bis zu 45 t schweren Steinblöcke erfolgten. Teile der bis zu 8 m breiten Straße sind heute noch im Gelände zu sehen - siehe unten. Nach der Überlieferung verwandte man große Wagen, die von Eseln oder Maultieren gezogen wurden (die zitierten Ochsen sind und waren in dem Klima wohl ungeeignet). In den Bergen nördlich des Gebel Abu Dokhan (1.661 m) wurden zahlreiche Steinbrüche angelegt, um den imperialen Porphyr zu gewinnen. Es gibt 6 Steinbruchkomplexe mit sehr unterschiedlich großen Gewinnungsstellen:

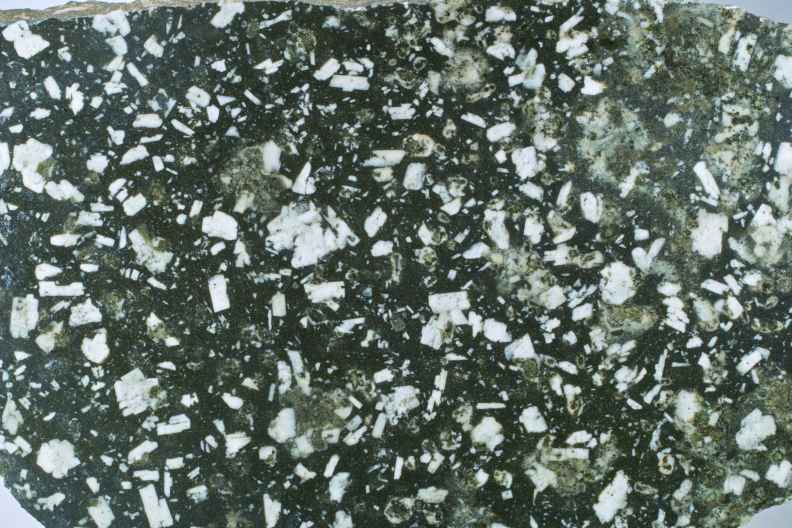

- Bradford Quarry

Der kleine Steinbruch (benannt nach Nicholas ("Nick") BRADFORD) war sehr wahrscheinlich nur ein Versuch, denn die Masse der Halde unterhalb entpricht in etwa dem Volumen des Steinbruchs. Hier steht der schwarze Poprhyr an. Das Panoramafoto wurde am 15.02.2016 aufgenommen.

Der Porphyr ist hier vorwiegend schwarz; der Farbeindruck wird durch die

dunkle Grundmasse erzeugt. Die Feldspat-Kristalle sind relativ groß und

man erkennt die beginnende Vergrünung durch Sprossung von Epidot.

Bildbreite des polierten Stückes 8 cm

- Northwest Quarry

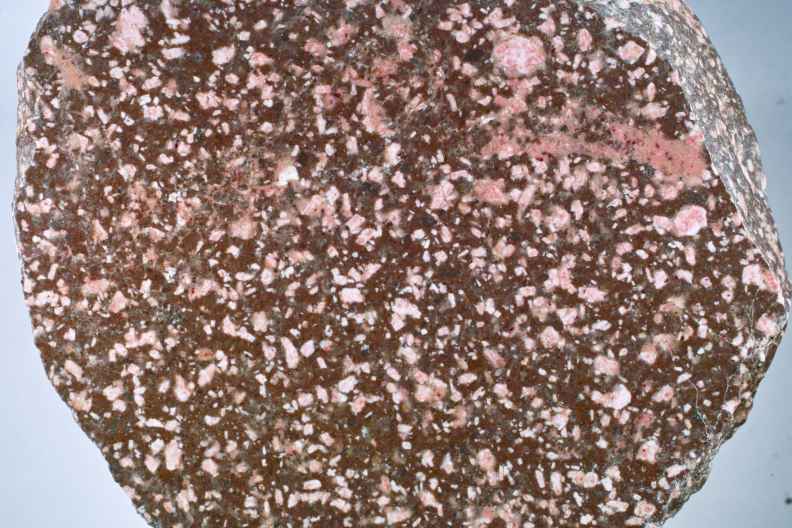

Die teils erheblich verstürzten Steinbrüche (der Name wurde nach der Lage vergeben) erstrecken sich im Kammbereich um einen Berggipfel, so dass man einen langen, steilen und beschwerlichen Anmarschweg aus dem Seitental des Wadi Umm Sidri über das Village der Steinbrucharbeiter zurück legen muss. Der rote Poprhyr ist auf den Kluftflächen hell- bis gelbbraun, so dass sich die wahre Natur des rosa bis roten Gesteins erst nach dem Anschlagen erkennen lässt. Im Bild rechts ist der Beduine Muhammad Hussien und der ägyptische Professor für Geologe Dr. Mahrous Abu El Ehnen zu sehen; aufgenommen am 16.02.2016.

Rosafarbener, sehr harter Porphyr mit kleinen Feldspat-Kristallen die ebenfalls

rosa gefärbt sind. Hinzu kommen wolkige Alterationen im oberen Drittel des

Bildes.

Bildbreite des polierten Stückes 8 cm

- Lepsius Quarry

Die sehr unterschiedlich großen Steinbrüche (benannt nach dem sächsischen Archäologen Karl Richard LEPSIUS, *1810 †1884) weisen große Halden auf; die großen Steinbrüche sind teilweise durch große Massen an Verwitterungsschutt der kaltzeitlichen (?) Tiefenverwitterung verstürzt. Neben dem roten Porphyr findet sich auch die grüne Variante. Das Foto zeigt den Blick von der Steinbruchwand mit den eindrucksvollen Klasten des auch hier stark brekziösen Gesteins im Rücken auf den schmalen Zugang des größten der Lepsius-Steinbrüche mit dem Wadi Umm Ma´amel im Hintergrund; aufgenommen am 17.02.2016.

Bruchstück der schwarzen Poprhyr-Variante mit unterschiedlicher Textur

aus dem Lepsius-Steinbruch. Man erkennt hier, dass es sich um Klasten

eines Agglomerates handelt. Dies ist auch bei zahlreichen Kunstwerken

zu beobachten,

Bildbreite 10 cm.

- Lykabettus Quarry

Die Steinbrüche (benannt nach dem Stadtberg von Athen) liegen auf einer Höhe von 1.150 m und sind gut erhalten. Hier fand der letzte Abbau um 1930 für den ägyptischen König FARUQ I. (1920-1965) statt. Diese bis ca. 200 kg schweren Rohlinge sind an den von den römischen Keiltaschen abweichenden Bearbeitungsspuren leicht erkennbar.

Das Bild zeigt einen der vielen Abbaue an einer natürlichen Felsrippe neben den eigentlichen Steinbrüchen, sehr exponiert auf einem Grat gelegen und von zahlreichen Keilspuren in einer Schalrinne und geschrämmten Flächen durchzogen, aufgenommen mit dem Bedunien Mohammad Hussien als Maßstab am 18.02.2016. Der Block sollte gespalten werden; unten sind 2 Keiltaschen bereits ausgehauen, oben ist einer angerissen worden Die Rampe ins Wadi zum Abtransport der Steinblöcke hat eine Länge von ca. 1,7 km.

Porphyr-Bruchstück des meist geschätzten, tiefroten und homogenen

Gesteins mit den weißen Feldspat-Kristallen aus dem Lykabettus-Steinbruch,

Bildbreite 10 cm

- Rammius Quarry

Der kleine Steinbruch (benannt nach dem römischen Gouverneur von Ägypten Quintus Rammius Martialis 115 - 117 n. Chr) mit dem roten imperialen Porphyr liegt auf einer Höhe von ca. 1.200 m, kaum erkennbar unterhalb des Bergkammes im linken Bilddrittel über der sehr gut erhaltenen Römerstraße zum Transport der Steine wie auch des Nachschubs; aufgenommen am 19.02.2016. Der Steinbruch ist extrem abgelegen und man benötigt etwa 6 Stunden Fußmarsch vom Pistendene für die Geländewagen um ihn zu erreichen.

Auffallend Hornblende- und Hämatit-reicher, roter Porphyr mit weißen

Feldspäten. Die Hornblende-Leisten sind als schwarze Felcken sichtbar,

Bildbreite des polierten Stückes 8 cm

- (Big)Foot Quarry

Hier steht schwarzer Porphyr an (wurde von uns nicht besucht).

Wie der Transport ins Wadi geschah, ließ sich auch nach einem Besuch im Februar 2016 vor Ort nur ansatzweise verstehen. Die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser, Brennstoffe, Futter für die Tiere und Holz muss schwer gewesen sein, denn die Umgebung ist (und war wohl auch zu römischer Zeit) völlig unbewachsen, so dass alles aus größerer Distanz (vermutlich das Niltal) beschafft worden sein muss, was eine ausgefeilte und beständige Logistik erforderte. Die Steinbrüche wurden je nach Bedarf des Gesteins sicher nicht gleichzeitig betrieben. Vermutlich hat man auch in den heißen Sommermonaten nicht gearbeitet, denn hier sind Temperaturen von weit über 40 °C die Regel.

Das Gestein ist völlig frei von Hohlräumen, sehr spröde, so dass man es relativ gut mit Hammer und Meißel bearbeiten kann. Die Felsen werden nur von wenigen Klüften mit Epidot durchzogen. Offene Klüfte sind noch seltener, aber hin und wieder auch in den Kunstwerken zu sehen. Blöcke zeigen einen hellen Klang, so dass eine Rissprüfung mit dem Geologenhammer selbst bei Blöcken mit einem geschätzten Gewicht von 20 t möglich ist. Die abrasive Bearbeitung ist dagegen sehr schwer, denn insbesondere der rote imperiale Porphyr ist sehr hart und dementsprechend nur mit einigem Aufwand zu schleifen und polieren; die grünen Bereiche sind weicher. Es gibt im Gelände so gut wie keine Verwitterung; abgeschlagene Splitter und Scherben zeigen auch nach mehr als 1.500 Jahren so gut wie keine Verwitterungserscheinungen oder Aufwachsungen durch biologische Systeme (z. B. Flechten).

Der römische Abbau der Rohblöcke erfolgte durch ein geschicktes Abkeilen mit Holz- oder Metallkeilen (dann in Keilschuhen) von genormter Größe und durch Einschlagen von manchmal mehrere Meter langen Schlitzen. Es wurden wohl nur Steinbrüche an den Stellen angelegt, die eine Aussicht auf ein weitständigen Kluftnetz erahnen ließen, so dass die Steinbrucharbeiter ausreichend große und rote Felsblöcke abkeilen konnten. Nach unseren Beobachtungen über das fehlende Gesteinsvolumen und die vor den Steinbrüchen befindlichen Halden lag die Ausbeute an Werksteinen bei vielleicht 25 % des Volumens. Wenn man dann noch die Massen bei der Zurichtung der Rohblöcke vor Ort und den Abfall bei der Endbearbeitung abzieht, dann konnten wohl nur weniger als 10 % genutzt werden, von dem sich der größte Teil in Museen, Kirchen, Moscheen, auf öffentlichen Plätzen, in Parks, römischen Ausgrabungsstätten und in wenigen Privatsammlungen befinden. Die Bearbeitung der Rohblöcke erfolgte zu einem Halbfabrikat mit einem Aufmaß (das sogn. Werkzoll). Dies führte einerseits zu einer Verringerung des Gewichts beim weiten Transport und andererseits war es ein Schutz gegen Beschädigung. Die entgültige Bearbeitung erfolgte dann am Ort der Verwendung oder ein einer nahen Werkstatt, von denen es in Rom sicher mehrere gab.

Der Abbau des Porphyrs (z. B. das Schlagen der Keillöcher und der schmalen Schlitze) und die anschließende formgebende Bearbeitung gelang nur mit Meißeln aus gehärtetem Stahl. Dafür muss es irgendwo eine Schmiede gegeben haben. Diese brauchte neben einer Esse mit dem Schmiedefeuer auch Holzkohle als Brennstoff und zum Aufkohlen des Stahls und Wasser zum Härten und Anlassen der Werkzeuge. Und man braucht einen Blasebalg zum Einblasen von Luft ("Wind") in die Esse, so dass man entsprechende Temperaturen erreichen konnte, die eine leichte Schmiedbarkeit das Stahls ermöglicht. Die uns gezeigten "Schmieden" sind dafür nicht ursächlich, weil es ihnen an der Holzkohle und Zunder fehlt. Diese überdauern in dem Klima locker 2.000 Jahre, so dass man die Spuren heute noch sehen würde. Ausschließlich Schlacken als Beweis für eine Schmiedetätigkeit reichen nicht. Möglicherweise lagen die Schmieden im Tal, so dass diese vom Sediment begraben sind.

Die Quelle des purpurnen Gesteins war im Römischen Reich bekannt. Mit der Eroberung Ägyptens durch die Araber im 4. Jahrhundert wurde der Abbau eingestellt und das Wissen der Herkunft in Europa ging verloren. Die Bezeichnung der italienischen Steinmetze Porfido rosso antico, also der rote Porphyr aus der Antike, nimmt nur auf die alte Herkunft Bezug. Der heute international verbreitete Name "Imperial Porphyry"dagegen verweist auf die einst kaiserliche Verwendung in der (römischen) Antike hin. Nach der heutigen Nomenklatur handelt es sich um einen Dacit mit Übergängen zu Quarzandesit bzw. Trachyandesit mit einer porphyrischen Struktur (ABU EL ENEN & OKRUSCH 2012:135f).

Das ornamentale Gestein wird gegenwärtig nicht abgebaut. Die römischen Steinbrüche sind gegenwärtig für einen motorisierten Betrieb nicht erreichbar. Die eleganteste Methode wäre ein Hubschrauber, was aber in Ägypten derzeit nicht möglich ist. Das auf dem Markt befindliche Material stammt aus dem Wadi Ma´amel bzw. Umm Sidri und ist weitgehend verworfenes Gut aus römischer Produktion oder sind Spolien aus der einst römischen Produktion in seinen ehemaligen Grenzen.

Eine Wiederaufnahme einer Werksteingewinnung wäre mit einem sehr hohen (finanziellen) Aufwand verbunden, denn man müsste die gegenwärtige Straße von Hurghada so ausbauen, dass man mit einem LKW bis in einen Steinbruch fahren könnte. Dies wäre im Wadi noch einfach, würde aber in den Bergen eine Bohr- und Sprengarbeit erfodern, die an alpine Verhältnisse reicht. Die Gewinnung der Felsen kann dann leicht mit den bekannten Methoden erfolgen (Bohren, hydraulisch abkeilen oder einfach sägen; ein Sprengen mit brisanten Sprengmitteln ist wegen der Rissbildung nicht sinnvoll). Für den kaiserlichen Porphyr gäbe es sicher einen Markt, der auch bereit wäre, einen gegenüber ähnlichen Gesteinen höheren Preis zu zahlen. Nach meinem Kenntnisstand gibt es keine technischen Daten; da der rote Prophyr aber seit etwa 1.800 Jahren verbaut wird und auch an einigen Plätzen so lange im Freien überdauert hat, ist der Nachweis seiner Eigung im praktischen Langzeitversuch erbracht worden.

Es wäre sowohl für die Erschließung der Region als auch für die ägyptische Bevölkerung eine zusätzliche Einnahmequelle. Auch ließen sich daraus hübsche und wertvolle Souveniers (Andenken) herstellen, die sich wohltuend von dem sonstigen Ramsch abheben würden, der allerorten angeboten wird, wo Touristen auftauchen. Denkbar wär auch ein Abbau der von uns erkannten Vorkommen an den Rändern des Wadis, so dass man die römischen Abbaue nicht antasten muss. Eine Schädigung der "Natur" ist nicht zu befürchten, da es dort keine nennenswerte Lebewelt gibt. Es gibt nur in den Wadis bis kniehohe Büsche eines Kreuzblütlers, hin und wieder eine Eidechse und schwarze Käfer; ganz selten mal ein Kamel. Die Berghänge und Gipfel sind biologisch als "tot" zu bezeichnen. Es soll auch noch ein paar Steinböcke geben, aber da fragt man sich, wovon die leben sollten, denn wir sahen keine Pflanzen in den hohen Regionen (im Camp Samira hing ein Gehörn eines Steinbocks an der Wand; TREGENZA (1958) sah bei seinen Reisen im Sommer 1947 und 1948 Steinböcke in der Region).

Weitere Gesteinsvarianten:

Bruckstück des sehr verbreiteten grüner Porphyrs vom Mons Porphyites.

Diese Farbe war wohl am wenigsten geschätzt und wurde in nur in geringem

Umfang abgebaut,

Bildbreite 9 cm.

Schwarze, graue und sehr unterschiedlich grüne Poprhyre stellen den größten Anteil des Vorkommens. Man sieht im direkten Vergleich sehr schön die unterschiedliche Größe und Anteile der hellen Feldspatkristalle in der Grundmasse, was zu einem anderen Farbeindruck führt. Die tiefrote Farbe ist wohl auch weit verbreitet, aber vermutlich ín den Gipfelregionen ist das Kluftnetz so weitständig, dass sich große Stücke gewinnen lassen. Die Textur wie auch die Farbe des Porphyrs ist sehr variabel; verbreitet sind auch brekziöse Massen. Im Gelände des Mons Prophyrites ist die graue und schwarze Gesteinsfarbe am meisten verbreitet. Die Klasten in den brekziösen Partien sind oft heller wie die umgebenden Gesteinsmassen. Die Verwitterung greift diese hellen und manchmal auch gerundeten Einschlüsse verstärkt an, so dass man an den Felsen diese als Vertiefung erkennen kann.

Auch im Anstehenden sind die brekziösen Porphyr-Felsen gut zu sehen.

Es handelt sich wirklich um vulkanische Brekzien, der Geleogenhammer als

Maßstab ist 40 cm lang. Die Felsen sind angewittert, so dass man die Farbe

erst nach dem Herstellen eines frischen Anschlags begutachten kann.

Aufgenommen am Zugang zum Lykabettus-Steinbruch am 18.02.2016.

Die porphyrischen Vulkanite weisen nur selten Risse und offene Klüfte auf,

die von den typischen Kluftmineralien überkrustet oder ausgefüllt sind. In

den meist nur mm-breiten Klüften wurden folgende Mineralien neu gebildet:

Calcit, Quarz, Amphibol (und an anderen Stücken auch Epidot). Das

abgebildete Stück stammt aus dem Lykabettus-Quarry, Bildbreite 3 cm.

Silbrig glänzende, bis zu 1 mm große Erzkörnchen, vorwiegend aus Hämatit

und Ilmenit bestehend, in einer polierten Fläche des imperialen Porphyrs,

Bildbreite 2 cm

Mit der faszinierenden roten Farbe haben sich zahlreiche Forscher auseinander gesetzt. Diese ist auch der wohl entscheidene Grund für die Beliebtheit in römischer Zeit. Die Ursache der Färbung liegt in einem hohen Gehalt von feinschuppigem Hämatit. Die größeren, aber nicht farbgebenden, Hämatit- und auch Ilmenit-Körnchen sind in den polierten Steinen bereits mit bloßem Auge zu sehen - siehe Bild oben. Es ist ein weiteres Charakteristikum des ägyptischen Gesteins vom Mons Porphyrites. Der färbende Anteil des feinschuppigen Hämatit-Pigments ist nur im Dünnschliff unter dem Mikroskop zu erkennen. Dass es auch Mn-haltigen Epidot (Piemontit) als Gesteinsbestandteil gibt, der ebenfalls mit einer rötlichen Farbe zu dem Farbeindruck beiträgt, ist nur von untergeordneter Bedeutung (ABU EL-ENEN & OKRUSCH 2012:135f). Die Bildung von Epidot kann als sicheres Indiz für eine niedriggradige Metamorphose gepaart mit dem Einfluss von Fluiden angesehen werden, die einen Teil des Mineralbestandes veränderten und zum Ausfällen von Quarz geführt hat. Der bedingt die große Härte, Sprödigkeit und die sehr gute Politurfähigkeit - und in der Folge die große Widerstandsfähigkeit gegenüber der Verwitterung beim Aufstellen der Kunstwerke im Freien.

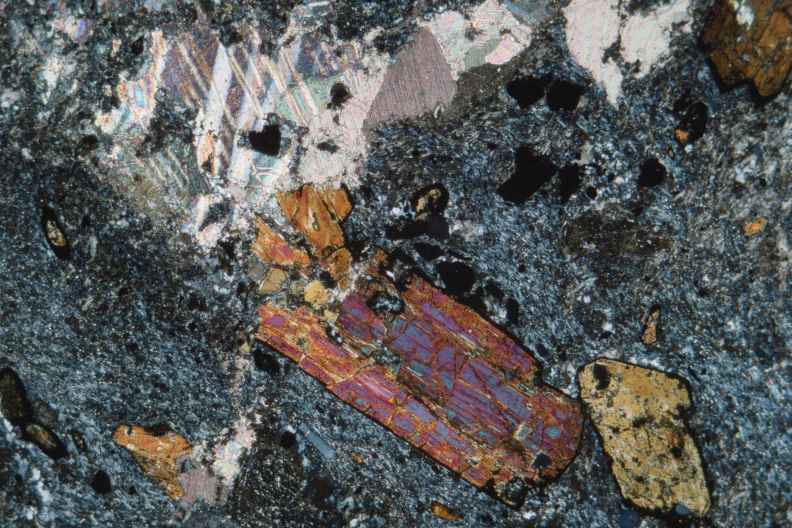

Die im Handstück weißen Feldspäte (großer Kristall in der Bildmitte) sind in eine sehr feinkörniges Gemenge aus Schichtsilikaten alteriert. Die schwarzen

Kristalle bestehen aus Eisenoxid und die braunen Kristalle sind der Amphibol. Die durch ein Fließen orientierte Grundmasse ist ebenfalls alteriert und

besteht aus Feldspäten und Quarz. Das färbende Hämatit-Pigment ist in dieser Vergrößerung noch nicht sichtbar, da die Hämatit-Kristalle viel dünner sind

als der Dünnschliff. Ausschnitt aus Dünnschliff 16-27

Bildbreite 2,5 mm, links linear polarisiertes Licht, rechts gekreuzte Polarisatoren.

Zu den Frühausscheidungen aus dem Magma gehören auch Amphibole (großer Kristall unterhalb der Bildmitte), einmal längs und quer zur c-Achse

geschnitten. Darüber ist ein ehemaliger Hohlraum mit Calcit ausgekleidet (erkennbar an den Streifen der Verzwilligung). Die schwarzen Kristalle

bestehen aus Eisenoxid. Die durch ein Fließen orientierte Grundmasse ist ebenfalls alteriert und besteht aus Feldspäten und Quarz. Dünnschliff 16-27,

Bildbreite 2,5 mm, links linear polarisiertes Licht, rechts gekreuzte Polarisatoren.

Verheilte Kluft in dem Porphyr. Die Kluftfüllung besteht aus Gesteinsbruch-

stücken, die mit Quarz verkittet sind, so dass man diesen ehemaligen Riss

erst in der Politur erkennt. Das Stück stammt aus dem Lepsius-Steinbruch.

Angeschliffen und poliert,

Bildbreite 8 cm

Kluftsystem, ausgefüllt von Quarz und Hämatit. Solche Risse sind selten und

aufgrund der nahezu farbgleichen Füllung sind diese erst im bearbeiteten

Zustand zu erkennen; angeschliffen und poliert,

Bildbreite 5 cm

Die heutige Zufahrt in die Region kann nur mit einem Geländewagen (besser zwei) erfolgen, der sich über eine schlechte Piste im Wadi quälen muss; das Fahren ist nur Menschen zu empfehlen, die einen gesunden Rücken aufweisen. Im Wadi Umm Sidri und dem Wadi Abu Ma´amel bzw. auf den etwas erhöhten Terrassen sind zahlreiche Reste der römischen Besiedelung zu sehen und können zu Fuß leicht erreicht werden: Straßen, Gebäude, Tempel, Wachtürme, Brunnen, Zisternen, usw. Hölzerne Reste sind nicht mehr vorhanden (vermutlich war das über viele Jahre der Brennstoff für die wenigen Einheimischen und die Besucher in der neueren Zeit). Die vielen Tonscherben bestehen aus einer Art römischer Gebrauchskeramik. Ganz selten sieht man Ziegel, Holzkohle oder Schlacke.

Das Besuchen der Steinbrüche ist wegen der exponierten Lage in den Gipfel- bzw. Gratbereichen der Berge ohne gute Schuhe (Wanderstiefel) nicht zu empfehlen; bei einem Umknicken im Gelände kann eine externe Hilfe sehr lange dauern. Auch muss man reichlich Trinkwasser mitnehmen, denn es gib keinen Schatten - und selbst Wolken sind selten. Die Lufttemperaturen liegen auch im Winter im Schatten bei etwa 30 °C. Für Hin- und Rückweg muss man auch als guter Geher 6 bis 9 Stunden einkalkulieren, da man bis zu 600 Höhenmeter überwinden muss. Problematisch ist insbesondere beim Abstieg das lose liegende Material aus einem Felsschutt in allen Größenordnungen bei etwa 45° Hangneigung; das einst gut ausgebaute römische Wegenetz aus schmalen Pfaden bis zu breiten Wegen ist nur noch in Teilen vorhanden und wird auch nicht gepflegt. Es gibt mit den normalen Mobiltelefonen keinen Empfang. Mit Regen ist nicht zu rechnen, das es unter Umständen nur alle 10 Jahre nennenswerte Niederschläge gibt. Die hoch gelegenen Steinbrüche werden nicht jedes Jahr von Besuchern und auch nicht von Einheimischen erstiegen. Angenehm ist die niedrige Luftfeuchtigkeit und das fast völlige Fehlen von Insekten, wie z. B. lästige Fliegen.

In den Sommermonaten, von etwa Juni bis September, ist wegen der extrem hohen Temperaturen von bis zu 50 °C im Schatten von einer Fahrt dringend abzuraten.

Archäologisch bedeutsame Reste

Von den Unterkünften der Arbeiter und Steinmetze sind nur noch die zerfallenen Mauern vorhanden. Sie sind ausnahmslos aus Steinen ohne Mörtel hergestellt und hatten sicher ein Dach, welches nicht erhalten ist; aufgenommen unterhalb der Rammius-Steinbrüche am 19.02.2016 |

Die römische Steinbearbeitung hatte ein Normmaß für die Keiltaschen, in die dann Holz- oder Stahlkeile eingesetzt wurden, die die Kraft für das Absprengen erzeugten. Aus den Spuren und der Größe, wie auch der Zahl würde ich auf Holzkeile schließen, denn bei Stahlkeilen mit Keilschuhen wären wemiger und kleinere Keiltaschen notwendig. Aufgenommen im Lykabettus-Steinbruch am 18.02.2016 |

Basis eines turmförmigen Gebäude s hoch über dem Wadi Umm Ma´amel mit unbekannter Verwendung, aufgenommen am 18.02.2016 |

Vorgerichteter Steinblock aus dem imperialen Porphyr mit einer Vertiefung und der geschliffenen Oberfläche, aufgenommen vor dem Lepsius-Steinbruch am 17.02.2016 Die Besonderheit ist der Wechsel der roten und grünen Gesteinsvarinate im dm-Maßstab in der geschliffenen Fläche! |

Natürlicher Felsblock aus einem Porphyr mit der Patina von einigen Tausend Jahren ("Wüstenlack"), darin eingepickt eine griechische Inschrift, aufgenommen am 18.02.2016 |

Streufunde aus Chalcedon (Silex, Flint) zwischen den örtlich anstehenden basaltischen Gesteinen in den Händender Archäologen Rainer KUHN aus Magdeburg, aufgenommen am 17.02.2016. Die Funde belegen eine sehr alte Besiedelung der Region. Während der letzten Eiszeit war infolge der globalen Abkühlung die Gegend sicher grün und ließ ein Leben der Menschen zu. |

Merkwürdigerweise wurden keine Werkzeuge gefunden, die eine Verwendung in den Steinbrüchen erklären würde. Man würde Keile, Hämmer, Meißen, Seile, usw. erwarten.

Die in den Reiseführern genannten Verwendungen und Erklärungen der römischen Sachreste und Spuren halten einer kritischen Prüfung vor Ort oft nicht stand:

Die heute weitgehend leere, weil hyperaride Region, war wohl bereits in pharonischer Zeit, aber spätestens seit der römischen Besatzung mit breiten Straßen zwischen Nil und Rotem Meer gut erschlossen und es wurden an zahlreichen Orten Rohstoffe gewonnen. Neben den Porphyren und Dioriten waren dies: Amethyst, Smaragd und Gold. Da es keinen Suezkanal gab, wurden wohl alle Waren aus dem Persischen Golf und weiter östlich liegenden Ländern wie z. B. Indien in den Häfen am Roten Meer umgeschlagen und über Land und damit durch die Ostwüste zum Nil gekarrt.

- Dass dort Gefangene (die Verdammten "damnati") gearbeitet haben, lässt sich nach einer antiken Beschreibung nicht ausschließen. PEACOCK & MAXFIELD (2007) fanden dafür keine Belege. Im Gegenteil, denn es lebten sicher auch Frauen und Kinder dort. Und die Tontafeln belegen die Bezahlung der Arbeiter.

- So wurden Schlackenreste und die damit belegten Orte einfach als "Schmiede" angesehen. Auf die Frage, wo denn die Reste der schwarzen Holzkohle sei, musste man feststellen, dass es keine gibt. Und solmit war die Stelle auch keine Schmiede, denn für das Schmieden der Meißel war eine Holzkohle unbedingt notwendig (in einem reinen Holzfeuer kann man keinen Stahl aufkohlen). Und diese Holzkohle hinterlässt schwarze Spuren, denn Holzkohle wird auch in Jahrtausenden nicht zerstört.

- Einer der ein Felsen wird als Stein angesehen, an dem man Meißel geprüft hätte. Bei dem Umfang einer sich über Jahrzehnte hinziehenden Abbaudauer und einer Schmiede an gleicher Stelle wäre nach dem Testen von dem Stein nichts mehr vorhanden. Ein erfahrener Schmied - und solche waren hier am Werk - prüft den Meißel nach dem Härten und Anlassen am Klang und nicht, in dem er rechteckige Löcher in Steine schlägt.

Sporadische Ausgrabungen in der Region legten ein breites Feld an Funden frei, aus denen eine lang anhaltende menschliche Besiedelung mit Frauen und Kindern geschlossen werden kann. Dazu gehören auch sehr zahlreiche Funde von beschrifteten Tonscherben (Ostraka), die sogar die Lohnzahlungen der Steinbrucharbeiter belegen (SIDEBOTHAM 2008).

Sie haben jetzt Lust, die Steinbrüche zu besuchen?

Dann lesen Sie die Erfahrungen am Ende der Seite!

Kunstwerke aus dem imperialen Porphyr (Imperial Poprhyry) aus der Ostwüste Ägyptens:

Über 400 Jahre wurde das Rohmaterial von der Ostwüste Ägyptens in das römische Reich transportiert. Von den sicher einst zahlreichen Säulen, Büsten, Gefäßen, Skulpturen, Sarkophagen, Schalen, Obelisken, Verblendungen und sonstigen Kunstwerken haben, weil wertvoll bis heute überdauert. In Zweit- und Drittverwendungen wurden die Kunstwerke geändert, zersägt und zum Teil auch zu neuen, dann aber immer kleineren Gegenständen umgearbeitet. Der Bedarf an sehr großen Ronden oder Säulen hat dazu geführt, dass man auch solche Teile aus Einzelstücken zusammen setzte (z. B. die Ronden in S. Peter und im Pantheon im Rom, siehe LORENZ 2012:86f).

DELBRÜCK (1932) listete in dem epochalen Werk etwa 150 Kunstwerke aus dem roten Porphyr der Alten auf. DEL BUFALO (2013) beschreibt in einem großformatigen Buch etwa 850 Kunstwerke und bildet die meisten in guten Fotos davon ab. Wenn man davon ausgeht, dass auch diese Auflistung nicht vollständig ist, sollten es nach einer eigenen Abschätzung etwa 1.000 Kunstwerke sein, die es aus dem faszinierenden Gestein gibt.

Palermo, Italien:

Der berühmte Sarkophag aus rotem, ägyptischem Porphyr für der Staufer-Kaiser FRIEDRICH II (1194-1250) in der Kathedrale von Palermo, Sizilien,

aufgenommen am 23.04.2009.

Titelseite des Führers von GIORDANO (1977).

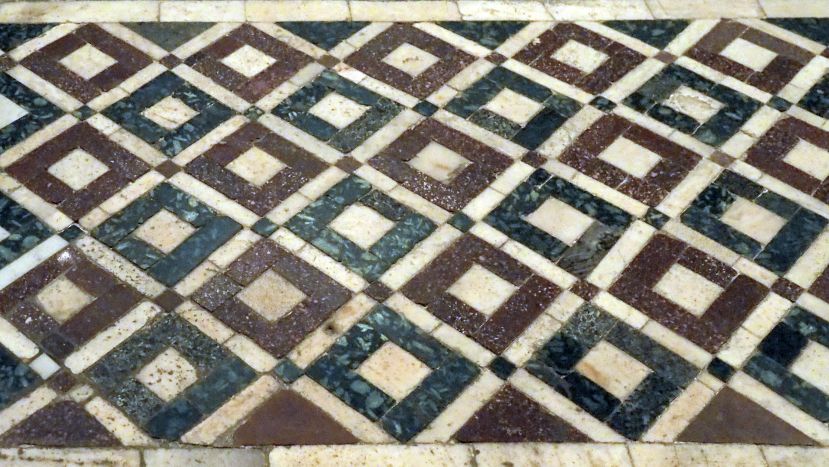

In der Hofkapelle des Normannenpalasts (Capella Palatina, erbaut 1132 - 1140 unter ROGER II.) finden sich zahlreiche Kunstwerke aus dem roten Porphyr: Platte in der Kanzel und in den Wänden, Säulen und Kosmatenarbeiten mit einigen Rotae aus rotem Porphyr.

Im Normannenpalast (Palazzo dei Normanni) selbst befinden sich Rotae im Fußboden des Rogersaals.

Große Porphyr-Kunstwerke in Istanbul, Türkei:

Archäologisches Museum: An dem großen Museumsgebäude des Archäologischen Museums stehen vier große Kaiser-Sarkophage (bis ca. 4 x 2,5 x 2 m) aus dem ägyptischen (imperialen) Porphyr, die einst in der zerstörten Apostel-Kirche standen. Diese monumentalen Sarkophge sind sehr unterschiedlich erhalten, aber bei dreien ist die Rückseite aufgebrochen worden. Sie wurden in der Vergangenheit sehr unterschiedlich repariert, teils mit originalem Gestein, aber auch mit in Blei gefassten Stahlklammern (die erschreckend verrostet sind). Das Innere ist nur grob behauen und das Unterteil mit einem erhabenen Rand ausgeführt, so dass der Deckel passgenau mit dem Gegenstück verzahnt ist. Die Stirnseite ist mit einem erhabenen Kranz und darunter einer Schlange verziert, aufgenommen am 07.04.2012. |

Topkapi Sarayi (Sultanspalast) Im Bereich des im 17. Jahrhundert erbauten Bagdat Kiosks finden sind zahlreiche Säulen und Wandvertäfelungen aus rotem und grünem ägyptischen Porphyr. Die als Einlegearbeiten ausgeführten Platten sind meist rechteckig; vermutlich handelt es sich um längs zersägte, ehemals römische Säulen (Spolien). Im Innern eines Wandfelds aus dem roten ägyptischen Porphyrs und außen mit grünen Platten eines ägyptischen Porphyrs im weißen Marmor eingerahmt oder direkt nebeneinander verlegt worden (Bagdad-Köskü). In den Wänden des Reyan Köskü sind runde Scheiben von ca. 80 cm Durchmesser und eine "hausförmige" Scheibe zwischen weißem Marmor eingemauert, aufgenommen am 05.04.2012.. |

Ayasofya (Hagia Sofia) In der berühmten, monumentalen Kirche (erbaut 531 bis 537, Kuppelhöhe 56 m) wurde an verschiedenden Stellen ägyptischer roter Porphyr verwandt: In den vier Seitennischen der Ecken sind je 2, also insgesamt 8 6,6 m hohe, polierte Saulen aus ägyptischem Porphyr eingesetzt. Sie ruhen in Ronden aus Blei an der Säulenbasis, die im Falle von Erdbeben die Bruchgefahr an der Basis mindern sollen, was auch bisher funktioniert hat. Mehrere Säulen sind aus einzelnen, sehr unterschiedlichen langen Stücken (bis zu 8) zusammen gesetzt und durch bleierne Ringe verbunden. An anderer Stelle wurde ein Riss in der Säule durch einen Anker repariert, aufgenommen am 05.04.2012.  Die einst größte Kirche der Welt wurde später Moschee, war bis 2020 ein Museum und ist heute wieder eine Moschee. Es zeugt von einer grandiosen Ingenieurleistung, ohne Berechnungsmöglichkeiten so ein Bauwerk zu errichten. Das wird auch nicht geschmälert, denn man musste später mächtige Stützen und Widerlager anbringen, um die riesigen Kräfte auffangen zu können, aufgenommen am 04.04.2012. |

Cemberlitas (Konstantins-Säule) an der Straßenbahnhaltestelle Çemberlitaş (an der Yeniçeriler Caddesi): Das imposante Bauwerk - es ist das älteste in Istanbul - besteht aus vier Teilen; einem quadratischen Sockel und darüber einer runden Säulenbasis aus dem örtlich anstehenden, tertiären Muschelkalk, darauf einer Säule aus sechs einzelnen roten Porphyr-Trommeln (Durchmesser ca. 2,9 m und 3,6 m Höhe) und einem Schlussstein, gemauert aus einem hellen Kalkstein mit einer umlaufenden Inschrift und geschützt durch ein Blech (nach meiner Meinung fehlt ein Blitzableiter). Jede einzelne der zylindrischen Porphyr-Trommeln besitzt am oberen Ende einen wulstförmigen, umlaufenden Kranz. Das monumentale Bauwerk wurde unter dem römischen Kaiser KONSTANTIN I. (der Große, 306 - 337) unter Verwendung von neun Porphyrsäulenstücken errichtet, am 11. Mai 330 n. Chr. der Stadt gewidmet und sie trug ganz oben ein bronzenes Bildnis des Kaisers oder Apollo, womit das Bauwerk 50 m hoch war. Im Jahre 1105 stürzte es bei einem Erdbeben der oberste Teil ein, darunter auch drei Trommeln aus Porphyr, die nicht mehr aufgestellt wurden. Heute ist das Bauwerk immer noch 35 m hoch und die teils rissigen und im unteren Teil beschädigten Säulensegmente sind jeweils dreifach mit einem verschraubten Stahlreifen gefestigt. Die letzte bauliche Restaurierung erfolgte wegen des Erdbebens von 1999 nach vierjährigen Arbeiten 2007. Dabei entdeckten man mit physikalischen Methoden einen Hohlraum in der Basis, die aus dem antiken Schrifttum bekannt ist. Die hier gegen Bezahlung gefütterten, sehr zahlreichen Haustauben setzen dem Bauwerk mit dem Kot sehr zu, aufgenommen aus unterschiedlichen Perspektiven am 05.04.2012. |

Viele Porphyre in Rom, Italien:

Vatikanischen Museen

In der Museen des Vatikan in Rom stehen sehr zahlreiche perfekt polierte Säulen, Sarkophage, eine riesige Schale und Einlegearbeiten aus dem roten Porphyr aus Ägypten

Links: Hervorragend polierte Säule aus der brekziösen Variante des roten Porphyrs;

rechts Sarkophag der Tochter KONSTANTINA des römischen Kaisers KONSTANTIN I. (der Große). Das Kunstwerk besteht aus dem Imperalen Porphyr und der Kasten wurde aus einem Block heraus geschlagen. Wenn man von einer Länge von 2,70 m Länge, 1,50 m Breite und 1,80 m Höhe ausgeht, dann kann man einem Gewicht des Rohblocks von 20 t ausgehen.

aufgenommen am 02.06.2012.

Der Sarkophag wurde bereits im 18. Jahrhundert bewundert:

G. B. PIRANESI (1756) in den Maßen 65 x 49 cm mit der Legende in

Italienisch: "Grand Urna di Porfido ..." Blatt XXIV aus dem 2. Band

von "Le Antichita Romane" mit zahlreichen Tafeln.

Pantheon

Das Gebäude wurde unter Kaiser Publius Aelieus HADRIANUS (Hadrian *76, †138) 120 bis 125 n. Chr. aus Gussmörtel und Ziegelsteinen mit granitenen Säulen der Vorhalle erbaut. Um die enormen Kräfte der frei tragenden Kuppel auffangen zu können wurde das Mauerwerk der Umfassung in etwa 6 m Stärke ausgeführt. Infolge der frühen Umwandlung in eine Kirche ist es das am besten und vollständigste erhaltene Bauwerk aus der Antike und war bis zum Stahlbetonbau im 20. Jahrhundert das größte Kuppelbauwerk der Welt. Der imposante Bau ist im Innern 43 m hoch und hat an der höchsten Stelle ein 9 m großes Fenster ohne einen Verschluss, so dass es dann herein regnet. Der Fußboden besteht aus hellem Marmor, in den bis zu 2 m Durchmesser große Ronden aus Granit abwechselnd mit rotem Porphyr eingelegt sind. Diese alternieren mit Quadraten aus rotem Porphyr, in deren Innern wieder heller Marmor eingepasst ist. Hier kann man stellenweise den brekziösen Aufbau und die sehr unterschiedlichen Farbnuancen und Strukturen des Porphyrs besser erkennen als in anderen Gebäuden, da es im Innern recht hell ist. Über dem Grab des berühmten Malers und Baumeisters Raphael SANZIO (*1481, †1536) sind zwei rote Porphyr-Säulen als Tragwerk für ein schmales Dach eingebaut. Das Grab des zweiten italienischen Königs UMBERTO I. (*1844, †1900) wurde als eine etwa 1 m³ große verzierte Urne aus sorgfältig glänzend poliertem roten Porphyr ausgeführt.

Der Giebel des Portikus wird von 8 Frontsäulen getragen, von denen 7 aus dem Quarzdiorit des Mons Claudianus in Ägypten stammen (KLEMM & KLEMM 1993:402), sie dazu die Bilder ganz unten auf dieser Seite.

aufgenommen am 31.5.2012.

Grüne Porphyr-Säulen in Aachen, Deutschland:

Die beiden, ca. 2,5 m langen Porphyr-Säulen in dem Kreuzgang der Schatzkammer neben dem Dom in Aachen standen einst im Dom und kamen als Spolien aus Italien. Sie wurden im 19. Jahrhundert von den Franzosen geraubt, standen dann im Louvre und stehen heute sinnlos unter einem gotischen Bogen. Die Basis besteht aus Bronze und die Kapitelle sind aus einem Marmor(?) gehauen. Stellenweise sind Beschädigungen der Säulen mit einem Granulat repariert worden. Das dunkelgrüne Gestein ist auch ein Porphyr und stammt aus Ägypten vom Mons Porphyrites; das Material stammt ganz sicher nicht aus Griechenland, wie früher angenommen. Es sind nur wenige, bis zu 5 cm große Xenolithe (keine Reparatustellen!) und mm-breite mineralisierte Klüfte erkennbar. Die Säulen sind vom Durchmesser und Rundheit hervorragend gefertigt und sehr gut poliert worden (das macht das Fotografieren so schwer, denn die hellen Fenster erzeugen Spiegelungen gegen den dunklen Hintergrund). Aufgrund der Perfektion sollte man annehmen, dass es ind er Antike dafür eine Art Drehmaschine - wenn auch aus Holz hergestellt - gebenen haben sollte.

Leider weist kein Schild auf die Besonderheit der Säulen hin und auch der Audioguide kennt hier keine Ziffer. Rechts daneben am Fenster steht ebenfalls eine antike Säule aus einem granitischen Gestein, welches nicht so gut poliert ist wie die porphyrischen Säulen.

aufgenommen am 19.05.2012

Köln, Dom

Stephanskapelle des Doms: Das Foto zeigt die Oberseite der Deckplatte der Grabtumba aus der Zeit um 1260 des Kölner Erzbischofs GERO (*900 †976) aus grünem Porphyr aus Griechenland und rotem aus Ägypten, unterbrochen von Stegen und Quadraten aus weißem Marmor. Dabei handelt es sich um den einzigen erhaltenen Rest des Fußbodens des Vorgängerbaues des heutigen Doms; aufgenommen am 23.10.2019 von Albert SCHAD aus Rastede.

Große Porphyr-Säulen in Magdeburg, Deutschland:

Die größten Säulen aus dem imperialen, roten Porphyr aus Ägypten finden sich im Dom von Magdeburg.

Zwischen 2 roten Säulen (von insgesamt 4 in der Kirche) im Chor des Doms steht eine grüne Säule als Dekoration, also ohne tragende Funktion. Dieses Gestein stammt sicher auch nicht aus Griechenland. Diese Säule besteht aus dem gleichen Gestein wie die beiden kleineren Säulen aus Aachen (siehe oben)

Einzigartig ist das Taufbecken aur dem Porfio rosso antico in einer ausgezeichneten Qualität, d. h ohne die brekziöse Struktur. Nur die Bearbeitung ist nicht so perfekt, so dass das Gestein nicht so optimal zur Geltung kommt.

Zusammen mit vielen weiteren Säulen (aus Granit, Marmor, Diorit, Granodiorit, Kataklastit und Brekzien) kamen diese Spolien aus Italien, sehr wahrscheinlich aus Rom oder Ravenna. Sie wurden von OTTO dem Großen nach Magdeburg bringen lassen und stehen hier im Dom, nachdem diese wahrscheinlich aus einer der Vorgängerkirchen umgesetzt wurden. Darauf weisen die bei genauer Betrachtung sichtbaren Veränderungen hin.

aufgenommen am 30.06.2012.

Louvre, Paris, Frankreich

In den Museen des Louvre in Paris werden auf über 60.000 m² ca. 380.000 Werke aufbewahrt. Davon sind schätzungsweise 100 aus dem roten agyptischen Porphyr, dem imperialen Gestein Porfido rosso antico. Wenn man die Wartezeit in den langen Schlangen am Sicherheitscheck und den Kassen auf sich nimmt, kann man großartige Kunstwerke bewundern. Besonders beeindruckend sind die Werke aus dem roten Pophyr, der im kaiserlichen Rom eine besondere Bedeutung inne hatte:

Vasen oder Urnen vermutlich hergestellt im 17. Jahrhundert aus dem imperialen Porfido rosso antico, aufgestellt unter einem großen Tisch, aufgenommen am 18.07.2012 |

Badewanne? Aus der Sammlung der Villa Borghese im Rom stammt diese als "Badewanne" beschriebene Wanne aus dem roten Porphyr aus Ägypten in der brekziösen Variante. Merkwürdig ist der fehlende Abfluss und der völlig ebene Boden in der Wanne. Dieses Kunstwerk zeigt einmal mehr die Fertigkeiten römischer Steinmetze, denn die Rundungen und Flächen sind nach Augemaß perfekt bearbeitet, aufgenommen am 18.07.2012 |

gefangener Daker überlebensgroße, Statue aus der römischen Antike, hergestellt aus roten Porphyr und weißem Marmor, aufgenommen am 18.07.2012 |

Minerva aus dem Porfido rosso antico mit den Armen, Fuß und Kopf aus Bronze, hergestellt in der römsichen Antike und diese Skulptur stammt ebenfalls aus der Villa Borghese in Rom. Diese Figur zeigt sehr eindrucksvoll die Kunstfertigkeit der römischen Steinmetze, denn das Gestein ist weit schwerer zu bearbeiten als die sonst üblichen Kalksteine und Marmore. Sie wurde mit anderen Kunstwerken auf Wunsch von Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts nach Paris transportiert, aufgenommen am 18.07.2012. |

Venedig, Italien

Die berühmte Tetrarchen-Figurengruppe aus der späten römischen Kaiserzeit an der Kirche San Marco in Venedig (aufgenommen von Winfried HAHN, Obernau, am 07.09.2012). Die Skulptur wurde im Jahr 1204 von den Venzianern in Istanbul geraubt und in Venedig am Eck der Kirche aufgestellt. Das aus 3 Teilen bestehene und nicht ganz vollständige (weil zersägte?) Kunstwerk wurde aus dem Porfido rosso antico gefertigt. Vermutlich waren sie der Bestandteil von 2 großen Säulen (wie im Vatikan und im Louvre erhalten), die aufgrund der Proportionen einen Höhe von etwa 9 m gehabt haben sollten.

Leider ist beim Abtransport ein Stück des Sockels mit dem Fuß verloren gegangen. Ein Bruchstück davon liegt im Archäologischen Museum in Istanbul. Das rechte Foto stammt vom 25.06.2016.

Am Eingang zur Kirche Basilica di San Marco in Venedig stehen beiderseits - zwischen Säulen aus verschiedenen Gesteinen - auf jeder Seite je 4 Säulen aus dem rotem Porphyr aus Ägypten. Die Säulenschäfte sind nicht ganz rund, schlecht poliert und weisen Dellen auf, die auf eine nicht so perfekte Bearbeitung schließen lassen (Foto links, aufgenommen am 25.06.2016). Ein Teil kann als Beschädigung beim Transport erklärt werden. In der Kirche sind weitere Säulen und Platten (z. B. an der Kanzel) verbaut. Außen sthet noch ein kurzer Säulenschaft mit einem einfachen Kapitell aus Marmor mit farblich stark abweichenden Reparaturstellen (Foto rechts). Auch im Fußboden der Kirche befinden sich zahlreiche Rotae und kleinstückige Einlegearbeiten (Kosmatenarbeiten). In den älteren Teilen kann man gut erkennen, dass der weiche Marmor viel schneller abgetragen wird wie die dagegen harten Porphyre. Infolge eines strikten (unverständlichen) Fotografierverbotes können keine Bilder gezeigt werden. Merkwürdigerweise wird hier der grüne Porphyr als "Serpentino" bezeichnet (VIO 2012).

Ravenna, Italien

In dem aus strischem Kalkstein erbrauten Mausoleum von THEODERICH dem Großen (*451/56 †526) in Ravenna steht im 1. OG eine Wanne aus dem imperialen Porphyr (aufgenommen am 26.06.2016). Sie war in einem anderen Gebäude eingemauert gefunden worden und wurde erst später hierher gebracht. Die Verwendung dieser Wannen ist ungeklärt, denn auch diese hat keinen Abfluss. Sie ist stark beschädigt, ein Teil fehlt und ein Teil ist unter Verwendung von Fremdmaterial restauriert. Die Bearbeitung ist bei weitem nicht so perfekt wie die Wanne im Louvre.

Das Dach des Mausolemus besteht aus einem einzigen Steinblock mit dem unglaublichen Gewicht von etwa 230 t bei einem Durchmesser von etwa 11 m, 2,5 m Höhe und 1 m Dicke. Die 12 Steinhenkel dienten vermutlich zum Transport, denn der Kalkstein stammt aus einem Steinbruch auf der anderen Seite der Adria nahe des heutigen Ortes Vrsar in Kroatien. Es ist eine technologische Meisterleistung, ein so schweres Teil über die Adria und dann auf den Bau zu bugsieren - und das ohne Autokran! Allerdings weiß so niemand genau, wie man das in der Praxis gemacht hat.

Es gibt aber noch Steigerungen. Im Steinbruch von Baalbek (Libanon) ist ein Steinblock ("Hajjar al-Hibla") frei gelegt worden, der mit 20 x 4 x 4 m und etwa knapp 1.000 t als einer der größten antiken Steinblöcke gilt. Bei einer Grabung fand man 2014 einen noch größeren Block mit einem geschätzten Gewicht von 1.650 t (DAI/AiD 2015:5).

In der Kirche Sant Appolinare Nuovo befindet sich vor dem Altar ein aus 4 Säulen bestehendes Ziborium (aufgenommen am 26.06.2016). Diese Säulen aus dem imperialen Porphyr sind sehr gut poliert und werden von Kapitellen aus weißem Marmor gekrönt. In der Mauer gegenüber sind 2 relativ große Rotae aus dem gleichen Gestein eingelassen.

In der außen schlichten, weil aus Ziegeln gebauten Kirche von San Vitale in Ravenna ist der Fußboden reich an rotem Porphyr (aufgenommen am 26.06.2016). Die hier in dem Mosaikfußboden eingelegte Rota aus dem ägyptischen Porphyr hat einen Durchmesser von ca. 60 cm und besteht aus der brekziösen Variante. In der Apsis sind 6 weitere, große Rotae in der Außenwand eingemauert, die von quadratischen Feldern mit Mosaiken betont werden.

Das Taufbecken in dem Battisterio Neoniano in Ravenna wurde aus antikem Marmor, aber zum Teil auch aus Spolien des roten Porphyrs erbaut. In den Außenwänden sind große Rotae und Platten im Kontrast mit grünem Porphyr eingelassen worden (aufgenommen am 26.06.2016). Die Rota im Bild rechts hat einen Durchmesser von ca. 40 cm.

Florenz, Italien

Beiderseits des Einganges zum Battistero San Giovanni (um 1128 fertig gestellt) vor dem Dom in Florenz stehen 2 rote Porphyrsäulen, die mit Stahlreifen gesichert sind (aufgenommen am 27.06.2016). Die rechte Säule ist kürzer; beide über keine tragende Funktion aus. Im Innern des Baptisteriums befinden sich im Boden zahlreiche Rotae und kleinstückige Mosaikmuster unter der Verwendung von rotem Poprhyr.

Das Museum Opificio e Museo delle Pietre Dure im Stadtzentrum von Florenz zeigt viele ausgezeichnete Beispiele von Einlegearbeiten in Stein, darunter auch die Rohmaterialien und deren Verwendung samt der Arbeitsplätze. Es ist unglaublich, was man von Hand herstellen konnte. Dabei sind auch große Platten aus rotem Porphyr, perfekt poliert und schön augeleuchtet; die Platte ist etwa 0,9 x 0,3 m groß (aufgenommen am 27.06.2016).

Im Palazzo Pitti und dem sich dahinter erstreckenden Garten Giardino di Boboli in Florenz werden zahlreiche Kunstwerke aus rotem Porphyr gezeigt. Sie sind auf die verschiedenen Museen im gleichen Gebäude und im Garten verteilt (aufgenommen am 28.06.2016). Herausragend ist die große Schale aus dem brekziösen Porphyr, die von einem hözernen Fuß getragen wird. Die Schale war einst stark beschädigt und wurde aufwändig unter der Verwendung von ähnlichem Gestein sehr geschickt ausgebessert; dies ist so gut gemacht, dass man die Nahtlinen der eingesetzten Partien nur im Gegenlicht erkennen kann. Der runde Tisch mit einer großen Platte aus dem Porfido rosso antico hat einen Durchmesser von ca. 2,5 m und besteht aus einem Stück.

Achtung!

Da die Nachfrage nach dem roten Porphyr die Liefermöglichkeiten überstieg, wurde das Gestein imitiert. Diese Imitation im Foto in den Sammlungen des Palazzo Pitti ist an den runden Farbklecksen noch leicht erkennbar. Aber es gibt in Kirchen und Museen bessere Imitate, die bei geringer Beleuchtungsstärke und aufgrund der Abschrankungen nicht leicht oder gar nicht erkannt werden können.

Berlin, Deutschland

Im Alten Museum auf der Museumsinsel sind zwei Stücke ausgestellt, die aus rotem Porphyr hergestellt sind.

- Torso aus rotem Porphyr mit einem in ein Tuch gehüllten,

etwa lebensgroßen Mann. Der rechte Arm fehlt, die linke

ist nur ansatzweise erhalten und fällt durch eine Bohrung

auf. Kopf und Füße fehlen ebenfalls. Die Rückseite ist

flächig beschädigt (abgescheuert; alter

Transportschaden?). Vermutlich handelt es sich um die

Darstellung eines römischen Kaisers. Nach der Art der

Darstellung würde ich es in die Zeit um 350 - 400 n. Chr.

datieren (Inventar-Nr. nicht festgehalten)

- Runde Scheibe (Teller?) mit ca. 40 cm Durchmesser. Diese Scheibe weist einen leicht gerillten Rand und eine zentrale Erhebung in der Mitte auf. Infolge der Bearbeitungsspuren wurde das Werkstück drehend hergestellt. Durch die Mitte verläuft ein Riss (der die Scheibe in zwei Hälften teil), der mit einer ähnlichfarbigen Masse vergossen und geklebt wurde (bei DELBRUECK 1932 ist die Scheibe noch nicht ergänzt). Das Stück stammt aus dem 4. Jahrhundert n. Chr. (Nr. Sk 2008).

Das Bode-Museum in Berlin weist weitere Stücke aus rotem Porphyr in der Ausstellung auf.

- An drei bronzenen Kleinplastiken sind die quaderförmigen

Sockel aus rotem Poprhyr hergestellt worden: Schlafende

Nymphe aus Padua um 1530/40, Inventar-Nr. 2793. Venus

Marina aus Messing um 1600, Inventar-Nr. 7279. Bandende

aus Bronze, Florenz aus der 2. Hälfte des 16.

Jahrhunderts, Inventar-Nr. M110.

- Torso eine kaiserlichen Statue ("Porphyrkaiser") aus dem

4. Jahrhundert, erworben aus Alexandria, Inventar-Nr.

6128. Die etwas weniger als lebensgroße Skulptur aus schön

rotem Porphyr stellt einen Mann dar, der in einen

Stoffumgang gehüllt ist. Dieser wird an der Schulter von

einer Brosche mit nach unten hängenden Zierkordeln

zusammen gehalten. Mit der linken Hand hält er sein

Kurzschwert in einem Halfter auf der linken Seite, das die

rechte Hand von oben greift. Der untere Teil der Figur

fehlt ebenso wie der Kopf. Auf der Rückseite ist keine

Fältelung des Stoffes gearbeitet. Hier kragt ein

Befestigungselement (?) aus Stein vor.

Anmerkung: Im Erzbischöflichen Museum in Ravenna steht ein Torso, der in Haltung der Arme, Größe und Gewandanordnung sehr ähnlich ist.

- In einer sechsseitigen Aschenurne (?) aus Marmor und Mosaik als Kosmatenarbeit ist eine ovale, rote Porphyr-Platte von ca. 6 cm Größe eingelassen. Das Stück stammt aus dem Rom des 14. Jahrhunderts, Inventar-Nr. 39.

- Kleiner Kopf eines Genius aus dem roten Porphyr von einem kaiserlichen Sarkophag aus dem 2. Viertel des 4. Jahrhunderts n. Chr., erworben in Istanbul 1908, Inventar-Nr. 6129. Der Kopf hat die Größe eine Orange und ist nicht poliert. Die Kopfseite mit den heraus modelierten Haaren weist einige Beschädigungen auf, wohl eine Folge einer Lagerung über lange Zeit im Boden.

Wien, Österreich

Der schönste Gegenstand aus dem roten Porphyr in Wien befindet sich im Kunsthistorischen Museum in Wien. Merkwürdigerweise gibt es hier - und auch in den anderen von uns besuchten Museen keine Kunstwerke aus dem grünen Porphyr.

New York, USA

Das Metropolitan Museum besitzt nur wenige Exponate aus rotem Porphyr. Neben dem hier gezeigten römischen Sockel einer Wanne aus dem 2. Jahrhundert nach Chr. stehen dort noch zwei ca. 2 m hohe Säulen aus der brekziösen Variante des roten Porphyrs in dem Museum. Der grüne Porphyr war nur in einer Sonderausstellung vertreten - siehe das Foto eines Tragaltars bei Hildesheim weiter oben.

Caesarea, Israel

Im antiken Caesarea Maritima (National Park) in Palestina

zwischen Haifa und Tel Aviv steht unter freiem Himmel eine

ca. 2,45 m hohe Statue, vermutlich eines sitzenden Kaisers

(vielleicht Hadrian) aus dem 3. oder 4. Jahrhundert nach

Chr. Die Statue wurde 1950 bei Ausgrabungen in einem Umfeld

aus dem 6. Jhdt. gefunden. Die Statue besteht aus dem roten

Propyhr aus Ägypten.

Aufgenommen von Reingund (Gundl) NEUMANN (*30.12.1933

†15.11.2013) im Mai 1996.

London, Großbritannien

In den sehr großen öffentlichen Sammlungen der Museen sind

Porphyre nur spärlich vertreten:

- British Museum

Im überaus reichen Fundus eines der führenden Museums der Welt seht im Kellerraum 77 ein unscheinbares Stück einer ca. 2,50 m hohe Säule mit einem Durchmesser von ca. 60 cm aus rotem ägyptischen Porphyr, welche aus Alexandria stammte. Die Säule hatte eine Kluft und eine größere mit Hohlraum in Augenhöhe. Das Gestein war von der brekziösen Variante. Die oben und unten abgebrochene Säule ist nicht ganz rund und weist unten einen merkwürdigen Ausbruch auf. Oben ist ein keilförmiges Stück als Abspaltung entlang einer Kluft vorhanden. Beide Beschädigungen befinden sich auf der Rückseite in der jetzigen Aufstellung. Streifenförmige Girlanden weisen auf eine Aufstellung im Freien hin. Sie ist wohl außen geschliffen, aber nicht poliert.

aufgenommen am 21.06.2015.

- Victoria & Albert Museum

Das große Museum an der Cromwell Road beherbergt zahllose Kunstwerke.

In der Abteilung des Mittelalters befindet sich eine unbeleuchtete Vitrine und darin einen mit Goldblech gefassten, nur etwa 4 cm hohen mittelalterlichen Tragaltar aus der Produktion von Hildesheim zwischen 1160 und 1170 mit einer bemerkenswert großen Platte von 25 x 10 cm aus dem ägyptischen roten Porphyr. Durch die feine Bearbeitung kann man die brekziöse Natur gut erkennen. Daneben ist an der Wand eine Konsole angebracht, auf der 1 rohes und geschliffenes Stück des roten Prophyrs liegen, die angefasst werden können.

Weiter wird im gleichen Raum in einer Vitrine ein kleiner, nur etwa 10 cm großen Kopf aus rotem Porphyr gezeigt. Der Kopf eines Kriegers soll vom Sarkophag der Helena stammen.

Im Treppenraum befindet sich eine ca. 50 cm große Büste des späten 18. Jahrhunderts von Hadrian mit einem Hauot der Medusa aus einem schönen Stück des ägyptischen Porphyrs, aber nicht besonders glänzend poliert Sonst sah ich keine Kunstwerke in der etwas merkwürdigen Sammlung von Kunst. In der Erläuterung neben dem Kunstwerk war nicht beschrieben, warum die Büste keine römische Arbeit ist.

An einer Wand ist ein ovales Bildnis angebracht, dessen etwa 30 cm großes Profilportrait aus rotem Porphr in grünem Serpentin in einem Oval aus Marmor erstellt worden ist. Es zeigt den Großherzog COSIMO I DE´ MEDICI und wurde von F. F. d. TADDA 1570 in Florenz geschaffen.

Veliko Tarnovo, Bulgarien

Im Archäologischen Museum in der alten Stadt Veliko Tărnovo

in der Mitte von Bulgarien befinden sich in den Vitrinen

mehrere Platten, flache Steine und Tesserae aus Grabungen.

Dies ist nicht verwunderlich, denn die Römer haben einst

auch in Bulgarien (Provinz Thrakien) regiert, aufgenommen

von Helga LORENZ am 06.09.2017.

St. Petersburg, Russland

In den riesigen Beständen der Eremitage in St. Petersburg

stehen 4 Tische in der Gemäldegalerie, deren Tischplatten

aus dem imperialen Poprhyr geschliffen sind. Vermutlich

stammen die aus einer zersägten Säule, weil alle

Tischlplatten die gleich Textur zeigen, aufgenommen am

11.04.2018. Gemessen an den Beständen ist hier wenig roter

Porphyr aus Ägypten vorhanden. Die meisten Platten sind

klein und in Tischplatten von Pietre-Dure-Technik aus

italienischer Fertigung eingearbeitet.

Im Boudoir des Großen Palasts in Pawalowsk bei St. Petersburg stehen 2 antike Säulen aus dem imperialen Porphyr und auf dem Kaminsims noch kleiner Kunstwerke aus dem gleichen Gestein. Sie wurden von Zar PAUL I. auf einer Europareise erstanden und man hat sie hier einbauen lassen,

aufgenommen am 14.04.2018

Duff House, Banff, nordwestl. Aberdeen, Schottland

Im Schloss Duff House aus dem 18. Jahrhundert stehen in

einem Schrank diverse Antiken, darunter auch eine Vase aus

dem roten Porphyr. Weiter findet sich ein antiker Fuß aus

dem imperialen Porphyr für ein Taufbecken (?). Der Fuß ist

gerissen und stammt sicher von einer größeren Figur und

wurde hier als Zweitverwendung eingesetzt, aufgenommen von

Helga LORENZ am 06.05.2018.

Sammlung des Kunsthändlers Philip Hewat-Jaboor, Jersey

In der erlesenen Sammlung des britischen Kunsthändlers auf der Insel Jersey befindenen sich zahlreiche Kunstwerke aus dem imperialen Porphyr, wie man auf der Internetpräsenz einsehen kann.

Karsruhe, Badisches Landesmuseum

In der römischen Abteilung des Museums steht ein Kopf aus

dem roten Imperialen Porphyr, der Gaius CAESAR (20 v Chr. -

4 n. Chr.) zugesprochen wird. Der Kopf (Inventar-Nr. 59/55)

muss nach seinem Tod angefertigt worden sein, denn das

Porphyr-Vorkommen in Ägypten wurde ja erst im Jahr 18 n.

Chr. entdeckt. Der Haarschopf war wahrscheinlich farbig

angelegt oder gar vergoldet.

Aufgenommen am 07.04.2019

Freiburg, Privatsammlung

In einer älteren Privatsammlung befindet sich eine Rota aus

Imperialem Porphyr mit einem Durchmesser von 1,07 m. Die

rissige Scheibe stammt vermutlich aus einem Fußboden, wie

die Abplatzungen am Rand zeigen. Sie entstanden durch den

seitlichen Druck benachbarter Steine; dies ist typisch für

alte Bodenbeläge. Die Scheibe ist auf der Oberseite

geschliffen und poliert; da man nicht bis auf das gestockte

Maß geschliffen hat, sind in der Politur kleine Grübchen als

Rest der Steinmetz-Bearbeitung zu sehen. Die

Gesteinsstruktur zeigt eindeutig, dass es sich um ein

Werkstück handelt, welches nicht aus unterschiedlichen

Teilen zusammen gesetzt ist, denn die typischen Agglomerate

des imperialen Porphyrs lassen sich über die Risse

verfolgen. Somit kann man auch die Herkunft des Gesteines

bestimmen, denn dieser Poprhyr-Typus kommt im Steinbruch

Lepsius am Mons Porphyrites vor. Die Scheibe ist der Teil

einer ehemaligen Säule (oder Stele), die man vermutlich im

Mittelalter in Scheiben gesägt hat (solche Roten wurden dann

in den mittelalterlichen Kirchen der christlichen Kirchen

verbaut - siehe oben). Da der Sägeschnitt nicht eine

parallele Platte erbrachte, wurde die Scheibe mit den

Werkzeugen eines Steinmetzes bearbeitet und erhielt dabei

das Stockmuster. Da die Rota mehrfach gebrochen ist (an

einer Stelle kann man eine Kluft als Fortsetzung eines

Risses ausmachen), hat man die Brüche mit handgeschmiedeen

Stahlklammern repariert, die mit flüssigem Blei vergossen

und auf der Unterseite eingesetzt wurden, so dass ein

lückenloser Formschluss erreicht und eine Korrossion des

Stahls verhindert werden konnte. Die breiten Risse wurden an

der Oberseite mit einem farbigem Mörtel ausgespachtelt. Da

man keine Verwitterungsspuren erkennen kann, befand sich die

Rota über lange Zeit im trockenen Innern eines

Gebäudes.

Über die Herkunft ist nichts genaues bekannt, doch stammen

solche Teile ursprünglich aus den römischen Bauten (Ruinen),

wo sie bereits seit dem Mittelalter als Spolien einer

Zweitverwendung zugeführt wurden. Da der rote Porphyr

praktisch überall im römischen Reich verwandt wurde, kann

man auch aus den Abmessungen keinen Rückschluss über eine

Herkunft ableiten; aber man braucht relativ wenige Säulen,

um eine beachtliche Anzahl von solchen Roten herzustellen.

Die dazu notwendige byzantinische Sägemaschine ist weiter

unten als Nachbau abgebildet.

Aufgenommen am 31.05.2019

Augustinermuseum, Freiburg

Der Adelhäuser Tragaltar des ehemaligen Dominikanerklosters Adelhausen (südlich von Freiburg) befindet sich heute im Augustinermuseum in Freiburg. Der vermutlich in Oberitalien im 9. Jahrhundert hergestellte Tragaltar mit den Maßen 38 x 17 cm besteht aus Eichenholz, Silber und Niello. Er besitzt eine relativ große Platte aus dem roten Porphyr aus Ägypten. Es ist einer der ältesten erhaltenen Tragältäre.

Dresden, Staatliche Kunstsammlungen im Albertinum

In der derzeitigen Depotausstellung der antiken Kunstwerke

befinden sich 2 große, paarige, runde italienische

Deckel-Vasen des 17. Jahrhunderts und 2 ovale Deckelvasen

(z. B. Hase5 060/181) aus dem Imperialen Poprhyr. Solche

Vasen in sehr vielen verchiedenen Varianten wurden aus

Spolien in Italien in größeren Stückzahlen hergestellt, wie

man im Louvre und ähnlichen Ausstellungen der großen Museen

bewundern kann.

aufgenommen am 05.07.2019

Schleusingen, Musuem in der Bertholdsburg

Das Museum mit einer sehr eindrucksvollen, wohlsortierten

und recht alten Mineralien- und Gesteinssammlung beinhaltet

auch das Rohmaterial von Tabakdosen. Darunter sind auch

zahlreiche Scheiben aus Imperialem Porphyr ausgestellt. Die

hier abgebildete, polierte rundovale Scheibe hat die

geschätzten Maße von 19 x 15 cm,

aufgenommen am 05.07.2019

Trier, Palastaula und Museum

Säulenstücke und Gefäßreste aus dem roten, ägyptischen Porphyr im

Rheinischen Landesmsueum Trier;

aufgenommen am 21.07.2012

Trier war in römischer Zeit eine kaiserliche Stadt, in der auch mit der Verwendung von farbigen Dekor-Steinen als Demonstration die Macht gezeigt wurde. Frau Dr. Vilma RUPPPIENE von der Universität Würzburg konnte über 40 verschiedene Gesteinsarten aus dem gesamten römischen Reich bestimmen, die beispielsweise in der Palastaula (Konstantins-Basilika) gefunden wurden. Darunter auch der rote Porphyr aus Ägypten. Wie der heute schlichte Kirchenbau vor 1.700 Jahren aussah, zeigt ein kurzer Film mit einer eindrucksvollen Animation auf der Internetseite von Vilma Ruppiene an der Universität Bochum.

Wenn man die Ausstattung in dem Raum gegen Ende des Filmes sieht, kann man sich vorstellen, welchen Eindruck das auf die Menschen gemacht haben muss, die sonst in einfachsten Häusern wohnten. So ein Prunk mit Steinen wurde in Deutschland erst wieder mehr als 1.000 Jahre später erreicht.

Im Jahr 2022 stellte man in Trier eine Ausstellung "Der Untergang des Römischen Reiches" zusammen. Beteiligt waren 3 Museen: Rheinisches Landesmuseum Trier, Museum am Dom Trier und Stadtmuseum Simeonstift Trier. Dabei wurden auch Exponate als Leihgaben anderer Museen ausgestellt, darunter auch bis von mir nicht gesehene Stücke aus Porphyr. Diese durften aber wegen eines strengen Fotografierverbots nicht abgelichtet werden, so dass ich hier auf den gleichnamigen Katalog verweisen muss (Autorenkollektiv 2022) und kann die nur die Bemerkenswerten Ausstellungsstücke beschreiben:

- Hand mit einer Kugel aus dem roten Porphyr aus dem

National Museum Zajecar (Serbien). Die Oberseite zeigt

eine natürliche Kluft, die mit hellen Mineralien

ausgekleidet ist. Eine nahe Begutachtung war wegen der

Vitrine nicht möglich (Autorenkollektiv 2022:292 Abb. 6).

- Etwa 1,5 m hoher Torso eines Kaisers Chlamydatus

(Kriegsmantel) aus dem Museo arsivescovile di Ravenna in

Italien (Autorenkollektiv 2022:293 Abb. 11).

- Porphyr-Imitation als Wandputz aus dem um 350 erbauten Palatiolum in Trier (Autorenkollektiv 2022:295 Abb. 34).

Säulenbruchstücke aus dem Porfido rosso antico im Dommuseum in Trier,

aufgenommen am 23.08.2022

Besonders beeindruckend ist eine Replik der etwa 8 m hohen Granit-Säulen vom Felsenmeer im Odenwald.

Split (Kroatien): Palast des Diokletian

In der heutigen Stadt Split in Kroatien stand im 4. Jahrhundert der Palast des römischen Kaisers DIOKLETIAN (*~240 †~312). Zum Bau des Palastes wurden örtliche Kalke, aber für die Säulen ägyptische Gesteine verwandt. Da diese in spätere Bauwerke integriert wurden (Bild oben links), sind sie bis heute erhalten, besonders im Peristyl und im Mausoleum. Es handelt sich meist um granitische Gesteine, z. T. auch Marmore und nicht näher ansprechbare Gesteine. Der rote Porphyr aus Ägypten ist als Säule nur in der Kanzel in der aus dem Mausoleum umgestalteten Kathedrale erhalten (Bild oben rechts).

Aufgenommen am 10.08.2022 von Helga LORENZ

Bruchstücke des roten Porphyrs aus Ägypten im Museum in Split, rechts das Stück einer Säule,

aufgenommen am 10.08.2022 von Helga LORENZ

Kretz, Eifel: Römerbergwerk Meurin

Wenn man sich fragt, wie die Römer und die späteren Steinebearbeiter die vielen Marmor- und sonstigen Stein-Platten erzeugten, dann sieht man hier die Lösung: Es gab einfache Gattersägen für Steine. Es ist der Nachbau einer von einem Wasserrad angetriebenen Steinsäge, bei der ein oder mehrere Eisenblech(e) mit Quarzsand als Abrasiv in einem beschwerenden Rahmen frei schwingend gleich mehrfach (hier im Bild) einen relativ weichen Marmorblock zersägte. Das Original wurde erst 2010 im damals byzantinischen Ephesos (heute Türkei) ausgegraben (Hanghaus Nr. 2; MAGARTZ 2010). Weitere Anlagen dieser Art mit der Übertragung einer Drehbewegung des Mühlrades auf eine horizontale Bewegeung mittels Kurbel und Pleuelstange sind aus Hierapolis, Jordanien (Gerasa) und aus der Schweiz bekannt;

aufgenommen am 25.08.2019

Aus Tunesien ist auch der Sägefortschritt aus römischer Zeit an einem Felsen dokumentiert; er lag zwischen etwa 8 und 15 cm am Tag in einem Konglomerat (nach Erläuterungen an Ort und Stelle). Grundsätzlich lassen sich so auch härtere Gesteine wie der Porphyr sägen - es dauert halt (viel) länger. Ein Beispiel für das erfolgreiche Sägen von Hartgsteinen ist das Felsenmeer im Odenwald, wo es Reste von gesägten Diorit-Blöcken aus der Zeit der Römer gibt.

Paderborn

In einem italienischen Evangeliar-Fragment aus dem 6. Jahrhundert ist eine Porphyr-Säule abgebildet, die eindeutig einen roten Porphyr aus Ägypten zeigt. Die rote Säule besitzt eine weißpunktierte Sprekelung (WEISGERBER 2006:90).