Über einen Rest von echtem Kalkstein*

im Spessart.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Am südöstlichsten Zipfel des Spessarts liegt als

kahle Höhe der unscheinbare Bocksberg,

nahe der Ortschaften Rettersheim und Unterwittbach.

Der flache Bocksberg bei Unterwittbach im

landwirtschaftlich geprägten,

Der flache Bocksberg bei Unterwittbach im

landwirtschaftlich geprägten,

südöstlichen Spessart;

aufgenommen am 16.05.2005

Hier wurde in einem weitläufigen und sehr

flachen Steinbruch Kalkstein

abgebaut;

aufgenommen am 16.10.2005

Lage:

Ehemaliger, weitläufiger und flacher Kalksteinbruch (Unterer

Wellenkalk über dem Grenzgelbkalk) auf dem Bocksberg NE

Unterwittbach (TK 6123 Marktheidenfeld, R 4080 H 1890, siehe Okrusch

et al. 2011, S. 275, Aufschluss Nr. 254). Auf der Straße

Kreuzwertheim-Marktheidenfeld bis zur Abzweigung nach Oberwittbach

(zwischen km 7 und 6), dort nach rechts in Richtung SE zu der

flachen, ausgedehnten Bruchanlage.

Der Steinbruch mit den sehr wenigen und niedrigen Felsen ist sicher

seit 1980 oder früher aufgelassen und teilweise verfüllt. Das Geläde

ist inzwischen mit einer typischen Kalkflora verwachsen und als

Naturdenkmal geschützt. Es wurde dort ein Hochbehälter für die

öffentliche Wasserversorgung errichtet. Die beginnende, krautige und

sehr kümmerliche Vegetation zeichnet auf der ebenen Bruchsohle das

Kluftnetz nach. Auf den wenigen mineralisierten Kluftflächen kann

man etwas Calcit erkennen; stellenweise ist auch erdiger Goethit zu

finden.

Einer der wenigen noch sichtbaren Felsen von ca. 2

m Höhe;

aufgenommen am 16.10.2005

Der Steinbruch ist seit langer Zeit im Abbau. Hier wurden in der

Ziegelei im nahen Rettersheim zu den Ziegeln auch der Kalk in

einem Schachtofen gebrannt. Die erste Erwähnung stammt aus dem

Jahr 1695, als man in den Folgejahren - bis 1803 - für das Kloster

in Triefenstein Kalk brannte. Der Kalkstein zum Brennen wurde am

nahen Boxberg gewonnen, den man dafür entwaldete. Die daraus

entstandene Ziegelei der Familie Nöth bestand von 1868 bis

1951. Noch 1919 wurde außerhalb des Ortes ein einfacher

Schachtofen1 erbaut. Seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts wurde

statt Holz zum Brennen Kohle oder Koks verwendet, der mit der Bahn

ab Trennfeld geliefert werden konnte. Da der Kalkstein von

Bocksberg wenig Eisen und Ton enthielt, konnte auch weißer Kalk

zum Tünchen gebrannt werden. Die Verwendung des Grenzgelbkalks mit

seinem deutlichen Fe- und Mg-Gehalt führte zum schwarzen Kalk, der

zu Mauermörtel verarbeitet wurde (MÜLLER et al. 1998:272ff).

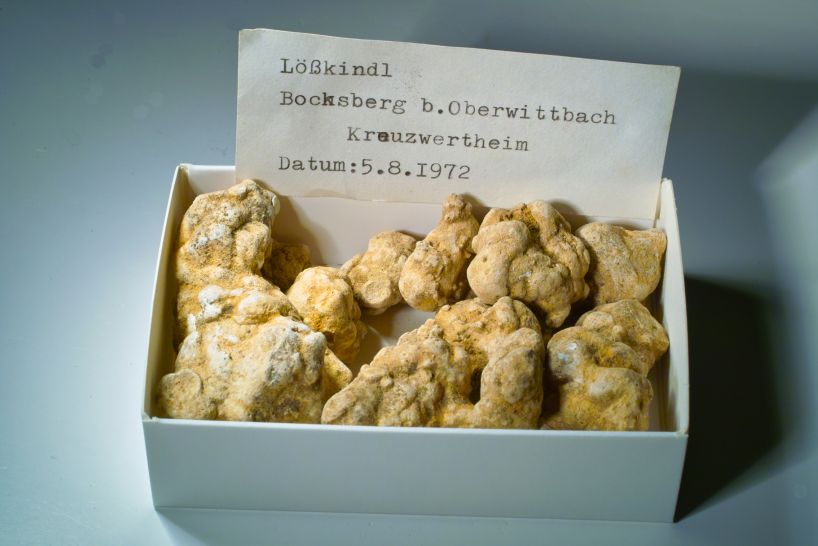

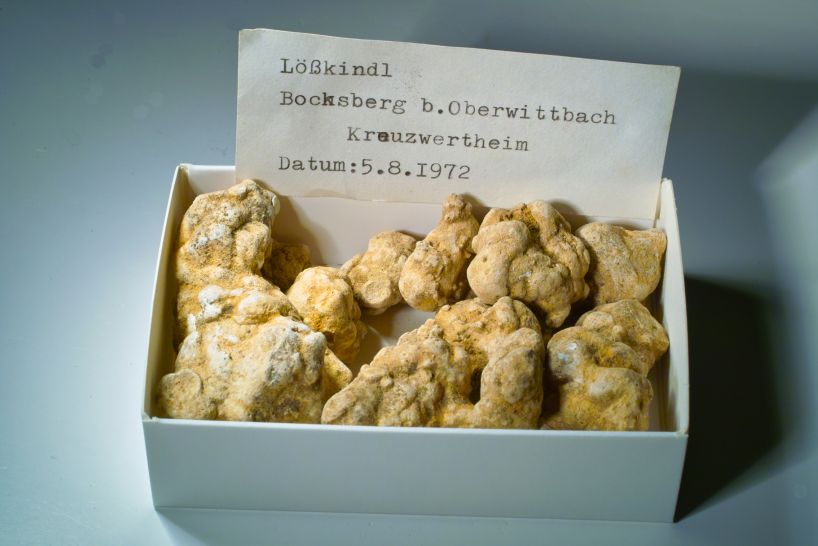

Der Kalkstein war einst von Löss überdeckt, der im Zuge der

Arbeiten abgetragen wurde. Davon künden noch erhaltene

Konkretionen, die Lösskindl oder auch Lösspuppen genannt werden.

Lösskindl aus Calcit vom Löss des Bocksbergs aus

einer alten Mineraliensammlung;

aufgesammelt am 05.08.1972,

Bildreite 13 cm

Geologie:

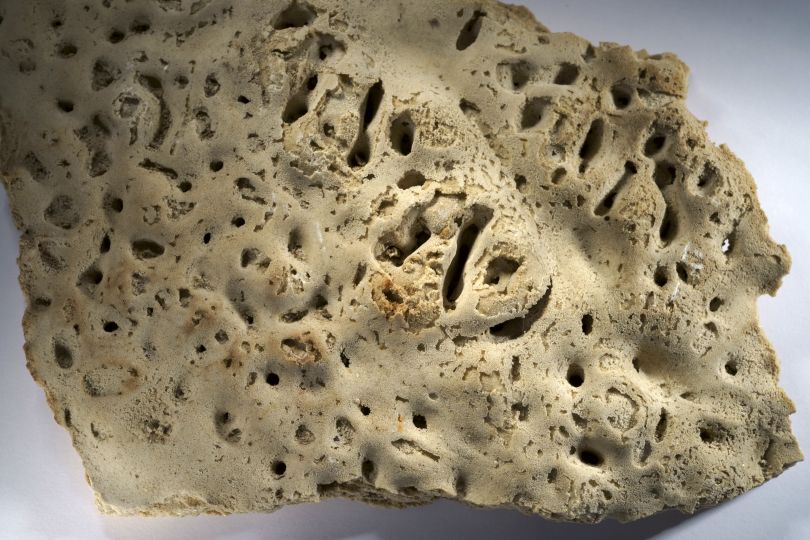

Bei dem grauen, bröckeligen Kalk handelt es sich um ein Sediment

des Muschelkalkmeeres, welches vor ca. 240 bis 232 Millionen

Jahren hier über dem Spessart lag.

Es überflutete nach der Ablagerung des Buntsandsteines weite Teile

des heutigen Deutschlands. Die Ablagerungen beginnen über den

obersten (jüngsten) Schichten des Buntsandsteins mit einer

auffälligen, gelblichen, harten Lage aus Kalk ("Grenzgelbkalk",

die man nicht im Steinbruch selbst, sondern nur auf den

umliegenden Feldern als Lesesteine finden kann - siehe auch weiter

unten das Foto vom Aufschluss am

Zippammerweg). Darauf folgen dünne, merkwürdig wellig aussehende

Schichten des Unteren Wellenkalkes (treffender Name!). Diese

sondern sehr leicht plattig ab und bilden kam dickere

Einzelschichten als 5 cm. Die Schichtoberflächen (bzw. auch deren

Unterseiten) sehen durch unregelmäßige, napfförmige Vertiefungen

auf den Steinbruchsohle "pockennarbig" aus. Das nach der

Verfestigung entstandene Kluftnetz wird durch den sehr spärlichen

Pflanzenwuchs nachgezeichnet, da an den Klüften mehr Wasser als

auf den kahlen Flächen zur Verfügung steht. Der gesamte

Muschelkalk hatte einst eine Mächtigkeit von ca. 100 Meter.

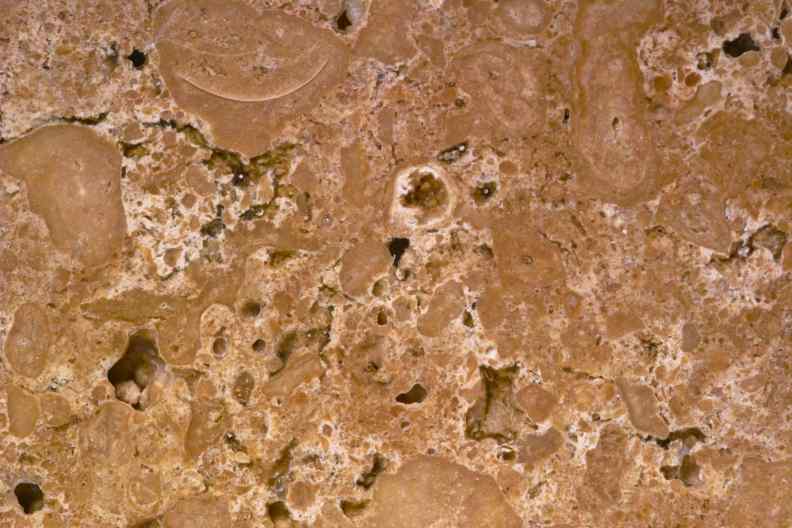

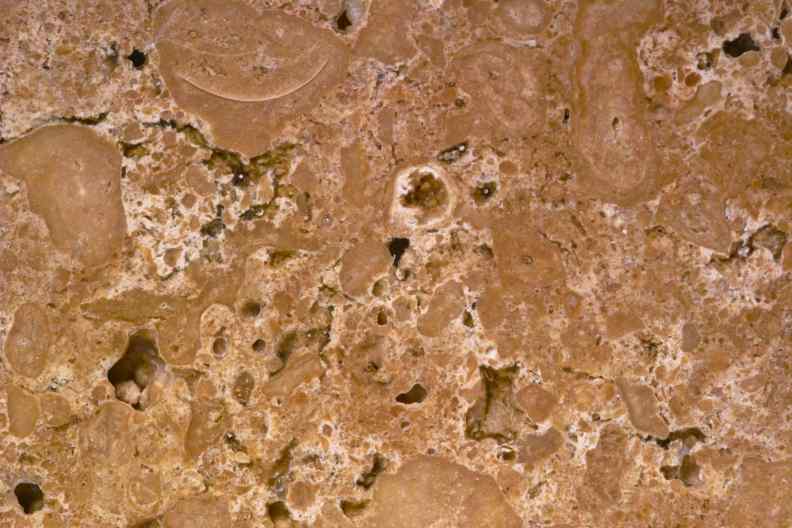

Die Steinbruchsohle mit den Vertiefungen; der Kalk

ist im Schliff marmoriert (Bildbreite ca. 10 cm) und zeigt die

Spuren von Rutschungen.

Hier geht man auf ehemaligem Meeresboden umher!

Aufgenommen am 16.05.2005.

Es sind die Ablagerungen eines tiefen Meeres, welches nicht durch

Lebewesen umgeschichtet wurden und die durch Rutschungen und

unterschiedliche Kompaktion dieses Aussehen erhielten. Der Kalk

selbst besteht aus den zahllosen und winzigen Hartteilen von

marinen Lebewesen, die nach dem Absterben auf den Meeresgrund

sanken. Daraus wurde ein schlammiges Sediment, welches mit

zunehmender Dicke zusammensackte und entwässert wurde. Mit dem

Anwachsen der Kalkschicht wird der Druck in den darunter liegenden

Lagen größer und das Gestein wird auch durch Lösung und

Wiederausscheiden von Calcit zu einem festen Gestein.

Darüberhinaus kann auch Magnesium zu- oder abgeführt werden.

Der Kalk ist außen unscheinbar Bildbreite ca. 50

cm - aufgenommen am 16.05.2005); im Schliff rechts offenbart

sich ein geflecktes Inneres mit den zahlreichen Rissen;

Bildbreite ca. 12 cm

Und wie ging es weiter? Nach dem Ablagern von ca. 100 m Kalk

wurden nochmals ca. 700 m Sedimente des Keuper abgelagert; ihm

folgten die Meeressedimente des Juras. Ob diese jedoch auch im

Spessart je vorhanden waren, weiß man nicht, da keine Reste mehr

davon zu finde sind. Während des Kreidemeeres war der Spessart

bereits sicher eine Abtragungsgebiet.

Die höheren und damit jüngeren Schichten des Muschelkalkes sind

hier wegerodiert worden und lassen sich nur noch auf der von hier

aus im Osten sichtbaren (bei schönem Wetter) Wand des Kalmut bei

Homburg studieren.

Das kleine und heute isolierte im Spessart liegende Vorkommen

belegt, dass die Sedimente des Muschelkalkes einst eine größere

Verbreitung hatte, als man sie heute noch finden kann. Infolge der

ostwärts geneigten Verkippung des Spessarts wurden sie zuerst im

Westen wegerodiert, so dass die Ausdehnung nach Westen - bis nach

Aschaffenburg? - nur vermutet werden kann.

Fossilien:

Der Beweis sind die wenigen Fossilien aus Brachiopoden, Schnecken

und Seeigelstacheln. Es handelt sich um Steinkerne, bei denen die

harte Schale weggelöst wurde und das Sediment im Innern die Form

überliefert hat. Sie sind zudem schlecht erhalten und meist

verdrückt. Diese fossilen Überreste sind nicht sammelwürdig und

infolge des seit langem ruhenden Abbaues sind kaum mehr Funde

möglich, da die Fossilien in diesen Schichten des Muschelkalkes

selten und die Flächen weitgehend abgesucht sind.

Brachiopoden (?) als Schalenabdrücke;

links ca. 14 cm breit, rechts Steinkerne ca. 7 cm breit

Lage aus einem Schnecken- und Muschelschill mit

Seeigelstacheln bestehend aus

Steinkernen. Die eigentlichen Schalen wurden weggelöst, so dass

nur noch die

Sedimentfüllungen erhalten sind. Der Fund stammt aus dem Jahr

1980;

Bildbreite ca. 20 cm.

Die gleiche Folge von Sedimentgesteinen sind auch im großen

Steinbruch des Zementwerks in Lengfurt auf der anderen Mainseite

aufgeschlossen.

Gelblicher Kalksinter in rundlicher Ausbildung und

überkrustet von einer weiteren Lage aus braunem Calcit,

Bildbreite 4 cm

|

Außergewöhnliches Stück einer muschelreichen Bank aus dem

Unteren Muschelkalk,

Bildbreite 10 cm

|

Kalkstein, randlich von dem Kluftnetz entfärbt (gebleicht),

aufgenommen am 30.05.2013

|

Homburg (Triefenstein):

In Homburg steht auf einem Kalkfelsen (Kalksinter) ein kleines

Schloss. Dieser Kalkfelsen ist eine Bildung aus rezentem

Süßwasserkalk (Kalktuff), wie man unterhalb des weithin sichtbaren

Bauwerkes sehen kann (am besten von der Mainseite aus). Im Innern

des Felsens befindet sich auch eine Grotte mit Tropfsteinen,

ausgebaut zu einer Kapelle (durch eine Treppe neben dem Schloss

zugänglich).

Das Wasser einer Quelle führt größere Mengen an gelösten Calcium

("Kalk"), der sich dann beim Kontakt mit der Atmosphäre unter

Hilfe von Pflanzen (wie Algen, Moose, aber wohl auch Bakterien)

abscheidet. Dieser über Jahrtausende zu verfolgende Vorgang bildet

dann diesen wachsenden Felsen. Das Überkragen der Bildungszone

führt zur Entstehung von Hohlräumen, die dann zu Tropfsteinhöhlen

werden können.

Das spätere Durchsickern mit Wasser und die fortwährende

Abscheidung von Kalk führt dann zur Bildung des bekannten Gesteins

Travertin (aus anderen Orten wird dieser zu Platten gesägt und

wegen der hübschen Bänderung an Fassaden montiert).

Blick vom Kallmuth auf den Ort Homburg mit dem

Main und dem Schloss auf dem

markanten Felsen;

aufgenommen am 16.10.2005.

Der Vorgang der reztenten Kalkabscheidung ist noch zu sehen, da

man auf der Nordseite das kalkhaltige Wasser über einen

wachsenden, runden, durch Bewuchs grünlichen Felsen laufen lässt.

Grenze Buntsandstein - Muschelkalk!

Im Weinberg des Hombuger Kallmuth ist am Zippammerweg ein

phantastischer Aufschluss des Grenzgelbkalkes zu sehen: Unten die

obersten Schichten des Buntsandsteins, daürber die untersten Lagen

des Muschelkalks! Es ist in der Region die einzige Stelle, an der

man mit den Füßen auf dem obersten (festländisch entstandenen)

Buntsandstein steht und mit den Händen den marin entstandenen

Muschelkalk greifen kann.

Links: Die Weinreben wachsen auf den Röttonen des

Oberen Buntsandsteins, darüber die Geländeversteilung und die

kahlen

Felsen bestehen aus dem Unteren Muschelkalk,

aufgenommen am 30.09.2012.

Rechts: Der Zipammerweg verläuft genau über die Grenze des Grenzgelbkalks;

aufgenommen am 10.02.2008.

Kulturrundweg "Wein & Stein" Triefenstein

Route 2

Der etwa 8,5 km lange Weg erschließt den Kallmuth, das Zementwerk

der HeidelbergCement im Unteren Muschelkalk, den Schlossfelsen im

Homburg und das Museum Papiermühle Homburg. Der Weg wurde unter

reger Teilnahme der Bevölkerung und der lokalen Politik am

30.09.2012 eröffnet; es kamen bei herrlichem Herbstwetter über 250

Wanderer! Eine Arbeitsgemeinschaft unter Leitung von Frau Nöth und

Dr. Gerrit Himmelsbach vom Archäologischen Spessartprojekt plante

die Ziele, Wegführung und die Tafeln.

Bildergalerie von der Eröffnung:

Links: Die Segnung der aus Sandstein

(Buntsandstein) bestehenden Dreifaltigkeitsstäule von 1728 auf

dem Marktplatz in Lengfurt am 30.09.2012 bei Frühnebel.

Rechts: Die einem Obelisken nachempfundene Säule von der

Renovierung 2012 am 31.08.2009 aus einer anderen Perspektive.

Die Abkürzung führte mitten durch die Anlagen des

Zementwerks der Fa. HeidelbergCement und dessen großer

Steinbruch am 30.09.2012, der den Unteren Muschelkalk in

seiner gesamten Mächtigkeit von ca. 80 m erschließt. Der

Aussichtspunkt ist nach einem steilen Anstieg erreichbar.

Schriften, Faltblätter und Bücher gab´s bei Patric

NIETZKE aus Triefenstein aus einem

Bauchladen, wie ich ihn aus meiner Kindheit vom Kino und

Fußballplatz mit Kaugummi

und Zigaretten kenne!

Das Museum Papiermühle Homburg aus dem Jahr 1807

aufgenommen am 30.09.2012

Der aus Kalksinter (Kalktuff) bestehende

Schlossfelsen in Homrburg mit seinen Höhlen aus rezemtem Kalk.

Der Kalk wurde abgebaut und fand als Leichtbaustein

beispielsweise

Verwendung in der Decke der Residenz von Würzburg und der

Glasproduktion des spessarter Glashütten in der Neuzeit. Der

Abbau wurde erst im 18. Jahrhundert eingestellt,

nachdem die Gebäude auf dem Felsen Risse zeigten,

aufgenommen am 30.09.2012

Geschliffen und poliertes Stück des porösen

Kalksinters, links Bildbreite 8 cm, rechts ein Ausschnitt

Bildbreite 2 cm (das Stück wurde

freundlicherweise von Familie TRABEL aus Homburg aus alten

Beständen zur Verfügung gestellt).

Ein 10 cm langer Abschnitt einer Wasserleitung in

DN 200 aus Homburg (geborgen von

der Baufirma Michael TRABEL aus Triefenstein und gesägt vom Steinmetz Ralf

DETZNER

in Großkrotzenburg). Diese unglaubliche Menge an einem sehr

porösen Kalksinter hat

sich in einer kurzen Zeitspanne von nur ca. 20 Jahren gebildet!

Die Speisung der 250 hungrigen Wanderer auf dem

Schlossplatz in Homburg - bei sonnigem

Wetter und Musik. Neben Zwiebelkuchen gab es Kochkäse und

Kürbissuppe, dazu Wein

und Most,

aufgenommen am 30.09.2012.

Das Gespräch zwischen den Machern: (v. l.)

Johannes FOLLMER vom Museum

Papiermühle Homburg, Patric NIETZKE vom Tourismus-Verband

Triefenstein und

Dr. Gerrit HIMMELSBACH vom Archäologischen Spessartprojet

Aschaffenburg

(im Vordergrund der Herr Sohn) am 30.09.2012.

Ungefähr 1 cm dicker Kalksinter vom stählernen

Mühlrad der Papiermühle in Homburg,

zur Verfügung gestellt von Hartmut STAHL, Schweinfurt,

Bildbreite 15 cm.

Literatur:

GEYER, G. (2002): Geologie von Unterfranken und angrenzenden

Regionen.- Fränkische Landschaft Arbeiten zur Geolgraphie von

Franken Band 2, 588 S., 234 Abb., 5 Tab., 1 Geologische

Karte lose im Anhang, [Klett-Perthes] Gotha.

GRÄTER, C. (1995): Kallmuth, ein Berg und ein Wein "von fast

beängstigendem Feuer". Eine Weinberglage am Mainviereck, die als

"Historischer Weinberg" seit 1981 unter Denkmalschutz

steht.- Spessart Heft 6 1995, S. 3 - 6, 2 Abb., [Druck und

Verlag Main-Echo Kirsch GmbH & Co.] Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 123ff, 628.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 88ff, 94f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 171 f, Berlin.

MÜLLER, E., KUHN, B. & NÖTH-GREIS, G. (1998): Rettersheim.

Chronik eines kleinen Dorfes.- Beiträge zur Geschichte des Marktes

Triefenstein Band 5, 303 S., zahlreiche, teils farb. Abb.,

Gemeinde Markt Triefenstein, [Hinckel-Druck] Wertheim.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SCHWARZMEIER, J. (1980): Geologische Karte von Bayern 1:25000

Erläuterungen zu Blatt Nr. 6023 Lohr a. Main.- 159 S., 23 Abb., 5

Tab., 6 Beilagen, 1 Karte, Bayerisches Geologisches Landesamt

München.

*im Gegensatz zu den magnesiumhaltigen permischen Kalken und

Dolomiten des westlichen Spessarts.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite