Der Phonolith*

in der Rückersbacher Schlucht und im Lindig bei

Kleinostheim im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der kleine, alte und völlig überwachsene Steinbruch, links

aufgenommen am 7.12.2003, rechts am 14.02.2014. In den letzten

Jahren sind

zahlreiche Bäume umgefallen und der Steinbruch ist schwer

zugänglich.

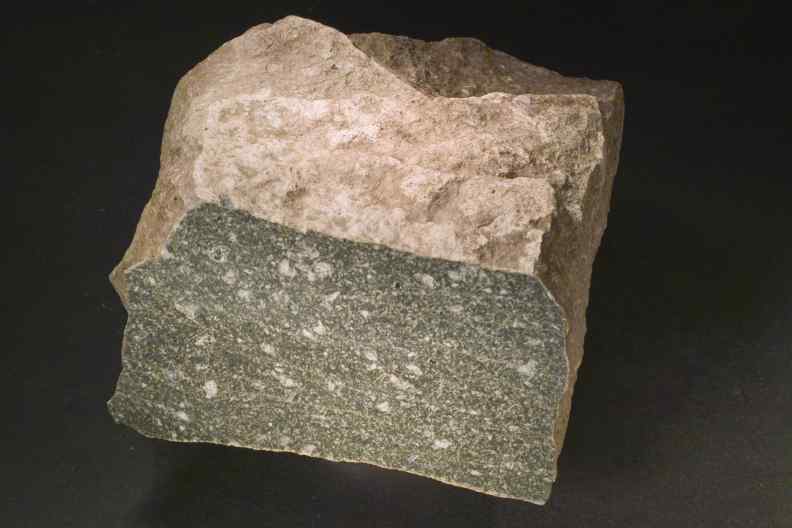

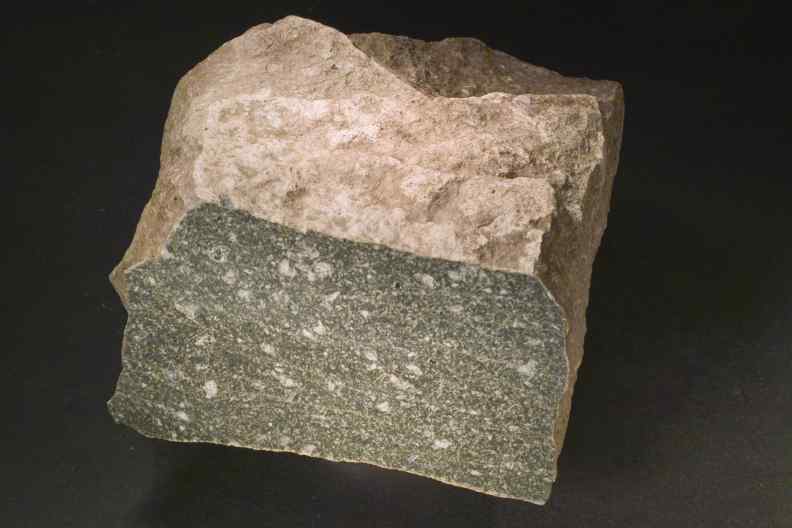

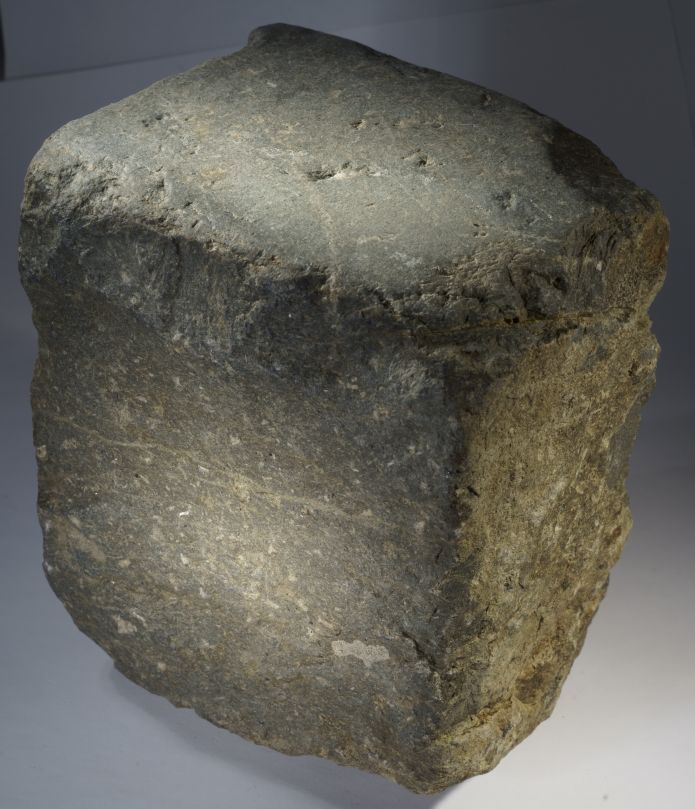

Handstück aus Phonolith, eine Seite angeschliffen und poliert,

in der

man den gesprenkelten Gesteinsaufbau mit den großen

Sanidin-Kristallen

erkennen kann. Die Oberfläche ist ganz typisch hellgrau

verwittert, so

dass man die vulkanische Natur des Gesteins erst am frischen

Bruch

erkennen kann;

Bildbreite 14 cm

*Phonolithe sind aus natürlichen Schmelzen erstarrte

Ergussgesteine (Alkaligestein, im Streckeisendiagramm Feld 11).

Solche Magmen entstehen durch Differenzierung in Magmenkammern

innerhalb von Kontinentalplatten, bei denen es zu einer Trennung

der Schmelzanteilen kommt. Sie sind extrem untersättigt mit SiO2,

so dass sich die sonst üblichen Minerale in Ergussgesteinen

nicht bilden können. Sie enthalten hauptsächlich Feldspäte

(Sanidin), Nephelin und in geringem Umfang weitere Bestandteile

wie Hauyn, Ägirinaugit, Ägirin, Magnetit, Titanit, Hornblende, -

aber überhaupt keinen Quarz. Dazu findet sich noch etwas

Gesteinsglas.

Der Name (griechisch "Klingstein") leitet sich von der plattigen

Absonderung her; diese plattigen Stücke klingen hell beim

Anschlagen (das tun Platten aus anderen Gesteinen die reich an

Glas sind und Keramiken aber auch, so dass das kein

Bestimmungsmerkmal ist).

Weitere Phonolith-Vorkommen sind (teilweise nach HOFBAUER

2016):

- Odenwald: Katzenbuckel im

südlichen Odenwald bei Waldkatzenbach; der Berg ist mit 626

m die höchste Erhebung des Odenwalds,

- Rhön: Milseburg 835 m, Kesselkopf bei Rupsroth,

Steinwand bei Poppenhausen,

- Haßberge: Burgberg bei Heldburg,

- Hegau: Mägdeberg, Hohentwiel, Hohenkrähen,

- Eifel: Kempenich, Riedener Kessel, Wehrer Kessel,

Laacher-See-Vulkan, Engelner Kopf,

- Kaiserstuhl: Bötzingen, Oberrothweil,

- Erzgebirge: Hammerunterwiesenthal (Steinbruch

Richter),

- Oberlausitz: Oberroderwitzer Spitzberg im Zittauer

Gebirge,

- Auvergne in Frankreich,

- Vesuv in Italien,

- Kanarische Inseln: Teneriffa,

- Rift Valley in Ostafrika,

- St. Helena, Süd-Atlantik,

- Devils Tower in Wyoming,

- Mount Erebus in der Antarktis. Der 3.800 m hohe aktive,

südlichste Vulkan weltweit besitzt einer der wenigen

Lavaseen mit einem phonolithischen Magma. Das aus der Lava

kristallisierende Gestein Phonolith enthält als Besonderheit

bis zu 10 cm große Anorthoklas-Kristalle (KLEINSCHMIDT

2021:180ff).

- ...

Verwendung: Sie ist grundsätzlich ähnlich dem des

Basaltes, Schotter, Splitte, Edelsplitt für den Straßenbau und

als Zuschlag für den Beton. Als Zuschlag für Kellersteine,

Fassadenplatten, als Naturstein im Gartenbau, gemahlen als

Zuschlag im Gemenge für Farbglas, Glasur- und Emailfritten,

als Düngemittel und Bodenverbesserer und für Fangoanwendungen

in der Naturheilkunde.

Phonolith wurde vom Berufsverband Deutscher

Geowissenschaftler (BDG) zum Gestein des Jahres 2014 gekürt.

Links: Bruchrauhe Fläche des Phonoliths; man beachte die hell

glänzenden Sanindin-Kristallen,

Bildbreite 7 cm

Rechts: angeschliffen und polierte Fläche des Phonoliths. Man

erkennt die vielen weißen, leistenförmigen Sanidin-Kristalle,

dazwischen einzelne

dunkle Augit-Körner und wenige Risse,

Bildbreite 2 cm.

Lage:

Kleiner Steinbruch an der Althoburg am Ende eines Seitentälchens E

"Eichelberg" nahe der Rückersbaches Schlucht bei Kleinostheim

(Geologische Karte Blatt 5920 „Alzenau i. Ufr.“, R 3506232

H 5543458, siehe auch OKRUSCH et al. S. 211,

Aufschluss Nr. 104). Zu erreichen über den geteerten Weg,

beginnend an der Gaststätte "Schluchthof", nach ca. 800 m zweigt

links ein kleiner Weg ab, nachdem man das Schlammabsetzbecken

passiert hat.

Man sah 1977 noch Reste (Mauerwerk) des ehemaligen Bruchbetriebes.

Hier wurde wahrscheinlich im 19. und vielleicht auch noch im 20.

Jahrhundert der Phonolith als Rohmaterial zur Schotter- und

Pflastersteingewinnung von Hand abgebaut. Über die Mengen und

Zeiten ist derzeit nichts bekannt. Im Steinbruch ist noch eine

ringförmig verlaufende Berme am oberen Rand erkennbar, die

angelegt wurde, damit kein Wasser in den Abbau läuft.

Der nach heutigen Maßstäben recht kleine Steinbruch aufgelassen,

verwachsen und kaum mehr als solcher erkennbar (siehe Foto oben).

Obwohl das Vorkommen bei WEINIG et al. (1984:90f) erwähnt wird,

ist aufgrund der Kleinheit des Gesteinskörpers wie auch der Lage

im Wald eines Ballungsraumes nicht mit einer Wiederinbetriebnahme

zu rechnen. Nach heutigen Kalkulationen müsste man für einen

wirtschfaftlichen Betrieb mind. 500 - 1.000 t Gestein (Schotter)

gewinnen können, so dass das kleine Vorkommen nach wenigen Monaten

ausgebeutet wäre.

Das Vorkommen ist in der Geotopliste des Bayerisches Landesamt für

Umwelt unter Geotop-Nummer:671A001 aufgelistet und mit

"überregional bedeutend" und "wertvoll" eingestuft.

Im Steinbruch ist frisches Gestein an den Wänden nur an wenigen

Stellen aufgeschlossen. In der Umgebung finden sich noch einige

größere

Felsen, die mit Moos und Flechten bewachsen, kaum als Phonolithe

erkennbar sind,

aufgenommen am 14.02.2014.

Durch das Bekanntwerden wurde der Zugang freundlicherweise von

der Gemeinde Kleinostheim frei geschnitten, so dass man einfach in

den alten Abbau gehen kann.

Infotafel am Abzweig des Weges von der Rückersbacher Schlucht,

daneben ein ca. 100 kg schwerer Phonolith-Fels,

der im Winter 2016/17 im Rahmen des 95. Kulturrundweges "10 Jahre

länger leben ..." in Kleinostheim poliert wurde.

Unter der weißen Verwitterungsrinde kommt das dunkle, porphyrische

Gestein zum Vorschein. Der weiße Riss zeigt

die beginnende Verwitterung entlang von Klüften; Länge des

Geologenhammes 33 cm.

aufgenommen am 21.04.2014 (links) und rechts am 26.01.2017

Die Arbeitsgemeinschaft des Kulturrundwegs aus Kleinostheim machte

sich am 13.02.2016 ein Bild über die Verhältnisse in dem kleinen

Steinbruch, aufgenommen von Herrn Alfred GLAAB.

Der Phonolith heißt zwar übersetzt "Klingstein", aber

auch der klingt nur in plattigen Stücken. Es ist also sinnlos,

einfach auf den Stein zu hauen und zu erwarten, dass man da

einen Klang hört. Wenn es ein Klang sein soll, dann bräuchte

man ein plattiges, rissfreies Stück und das würde man am

Besten aufhängen.

Ergänzend kann man sagen, dass alle dichten und massigen

Gestein in plattigen Formen klingen (auch technische Produkte

wie Keramiken, z. B. Fliesen!). Wenn ein Riss darin ist, dann

ist der Klang nicht hell. Diesen Test machen die Steinmetze

bereits seit undenklichen Zeiten - als einfache Prüfung der

Qualität.

Die Herkunft das Namens ist einfach zu erklären, leider

aber nicht wer ihn schuf:

-

Der Name Phonolith wurde von dem französischen Geo-

und Mineralogen P. Louis CORDIER (*31.3.1777 †30.3.1861; Prof.

für Mineralogie am Museum für Naturkunde in Paris und

Mitbegründer der franzöischen Geologischen Gesellschaft)

geschaffen. Nach ihm wurde das Mineral Cordierit ((Mg,Fe)2[Al4Si5O18])

benannt,

welches einen ausgeprägten Farbwechsel zeigen kann, je nachdem

aus welcher Richtung man durch einen durchsichtigen Kristall

blickt (Pleochroismus).

Die erste Erwähnung des Namens Phonolith findet sich auf Seite

380 in:

CORDIER, P. L. (1816): Sur les Substances minérales dites en

masse, qui entrent dans la composition des Roches volcaniques

de tous les âges.- Journal de Physique, de Chimie, D´Historie

Naturelle et des Arts, avec des Planches en Taille-Douce; par

J.-C. Delametherie, Juillet an 1816, Tome LXXXIII, S. 352 -

386, ohne Abb., [Mme Ve Courcier]

Paris.

-

Nach anderen Quellen ist der Schöpfer des Namens Phonolith

der Berliner Chemiker Martin Heinrich KLAPROTH (*01.12.1743

†01.01.1817) mit einem Zitat (1801) bzw. (1804); aber nach

Prüfung fand sich in den Texten nur der Klingstein,

allerdings mit einer ersten chemischen Analyse.

-

Und wieder andere Autoren nennen den französischen

Geologen und Ingenieur Jean François D’AUBUISSON de Voisins

(*17.08.1768 †20.08.1841) als Urheber mit dem Zitat in

einer seltenen Schrift:

AUBUISSON [de Voisins], J[ean] F[rancois] d´ (1804):

Description minéralogique du Puy-de-Dôme.- Journal de

Physique, de Chimie, d´Historie Naturelle et des Arts, avec

des Planches en Taille-douce, tome LVIII, p. 422 - 427, ohne

Abb., [J. J. Fuchs] Paris.

So ist es derzeit offen, wer den Namen Phonolith wirklich

zuerst verwandte.

Geologie:

Das kleine Phonolith-Vorkommen besteht aus 2 nahe nebeneinander

liegende Schlotfüllungen, die durch stark verwachsene Steinbrüche

aufgeschlossen sind. Das Vorkommen einer Brekzie (heute nicht mehr

sichtbar) weist auf eine explosive Entstehung hin. Zum Zeitpunkt

der Erstarrung der Schmelze lagen hier noch einige hundert Meter

Buntsandstein über der heutigen Oberfläche, so dass wir hier das

Unterste eines Ausbruches sehen können. Alle anderen Spuren des

Ausbruches sind weg erodiert worden. Daher ist es nicht möglich,

eine Aussage zu einem Vulkan zu machen. Es ist auch möglich, dass

es nur einen Ausbruchstrichter gab, den wir heute als Maar

bezeichnen würden.

Es handelt sich bei dem Vorkommen in dem kleinen Seitental der

Rückersbacher Schlucht um die einzigen dieser hellen Gesteinsart

im Spessart (und auch in Bayern - in der hessischen Rhön liegen

die nächsten Vorkommen). Das graue, unscheinbare Ergussgestein

steckt in metamorphen Gesteinen, die hier als recht harte

Staurolith-Gneise vorliegen. Für das Gestein aus der Rückersbacher

Schlucht wurde ein Kalium-Argon-Alter von 55 Millionen Jahren

ermittelt (LIPPOLT et al. 1975).

Im Bild oben sind drei verschiedene Phonolith-Stücke abgebildet

Bildbreite ca. 25 cm:

- Das in der Mitte zeigt die Oberfläche im Bruch ohne dass man

bei dieser Auflösung einzelne Minerale erkennen kann. In der

Mitte der bruchrauhen Fläche sitzt ein briefkuvertförmiger,

honigfarbener Titanit-Kristall (bei der Auflösung nicht

erkennbar)

- Das angeschliffen und polierte Stück links aus frischem

Gestein lässt die typischen, bis zu 4 mm großen, farblosen

Sanidin-Einsprenglinge mit einem weißen Saum hervortreten

(porphyrisches Gefüge). Auch erkennt man die parallel

verlaufenden Klüfte, die eine leicht Spaltung des Gesteins

ermöglicht. Die im Steinbruch liegenden Gesteinsbrocken sind

außen hellgrau und zeigen die frische Natur des Felsens erst

nach dem Anschlagen.

- Das angeschliffen und polierte Stück rechts ist randlich

bereits erheblich angewittert und die Verwitterung schreitet gut

sichtbar entlang der Klüfte in das Gestein vor. An diesem Stück

erkennt man wenige, dunkle Einschlüsse aus Ägirin und etwas Erz.

An dem Stück erkennt man das Prinzip der Verwitterung solcher

Massengesteine. Das Wasser beginnt an den kaum erkennbaren

Rissen und zersetzt das Gestein in weiße Tonminerale. Übrig

bleiben die Kerne, meist als rundliche Reste. Je nach dem

Abstand der Klüfte sind die Stücke dann unterschiedlich groß. Je

kleiner das Kluftnetz, umso schneller schreitet die Verwitterung

voran. Im Falle eines weitmaschigen Kluftnetzes bleiben größere

Brocken übrig und diese zeigen dann rundliche Formen. Wenn die

tonigen Zersatzmassen weggeführt werden bleiben die (großen)

Steine übrig. In vielen Fällen entstehen so die Blockmeere.

Angeschliffen und poliertes Stück Phonolith mit der beginnenden

Verwitterung entlang der Risse von links,

Bildbreite 11 cm.

Alterierter Gneis-Xenolith mit einem braun-schwarzen Hof aus

Eisen-

und Manganoxiden im Phonolith. Solche Einschlüsse sind sehr

selten,

weil es nur wenige Flächen des Gesteins zu sehen gibt;

Bildbreite 9 cm.

In der Rückersbacher Schlucht konnte bei der geologischen

Kartierung ein weiteres Vorkommen aus einem weißlich verwitterten

Phonolith aufgefunden werden. Dies liegt im Bereich eines

Forstweges und ist heute kaum mehr als solches erkennbar.

Petrographie:

Ausführliche Beschreibungen der Petrographie des Phonoliths

von Kleinostheim finden sich in der Literatur bei WEINELT,

SCHMEER & WILD (1965:321ff), OKRUSCH, STREIT &

WEINELT (1967:123ff) und bei MATTHES & OKRUSCH

(1965:82ff)):

Das Gestein besteht aus einer sehr feinkörnigen Grundmasse

(aus Feldspäten) mit Einsprenglingen. Dem bloßen Auge

auffallend sind dabei die bis zu 4 mm große

Sanidin-Einsprenglinge. Weiter wurden im Dünnschliff

nachgewiesen: Hauyn, Ägirinaugit, Ägirin, Apatit,

Erzmineralien und Titanit. Der im frischen Zustand sehr

harte Phonolith verwittert zu einer weißlichen Masse und

auch die heute noch im Wald herumliegenden Steine sind mit

einer hellgrauen oder weißen Kruste überzogen.

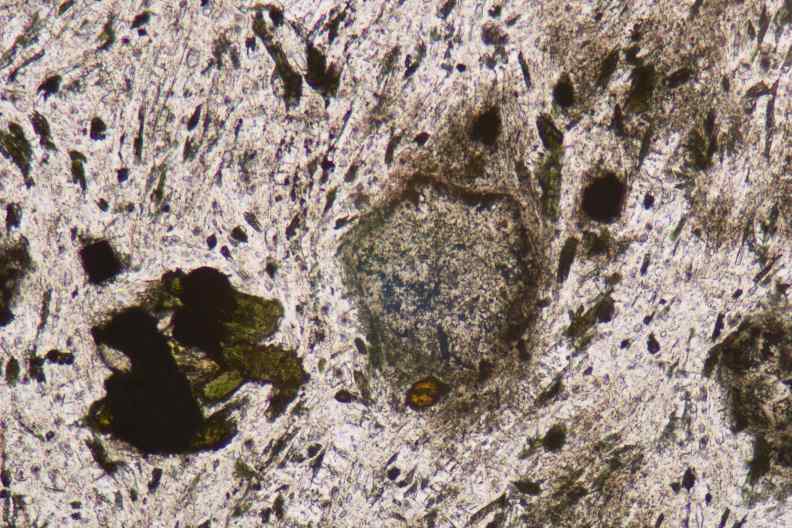

Bilder von Dünnschliffen:

Heller, großer Sanidin-Kristalle und ein zonierter

Ägirin-Augit (oben rechts) als auffällige Bestandteile mit

Hauyn, Gesteinsglas und etwas Erz in der

Grundmasse des Phonoliths; Dünnschlifffoto unter

polarisiertem Licht bei gekreuzten Polarisatoren,

Bildbreite 7 mm

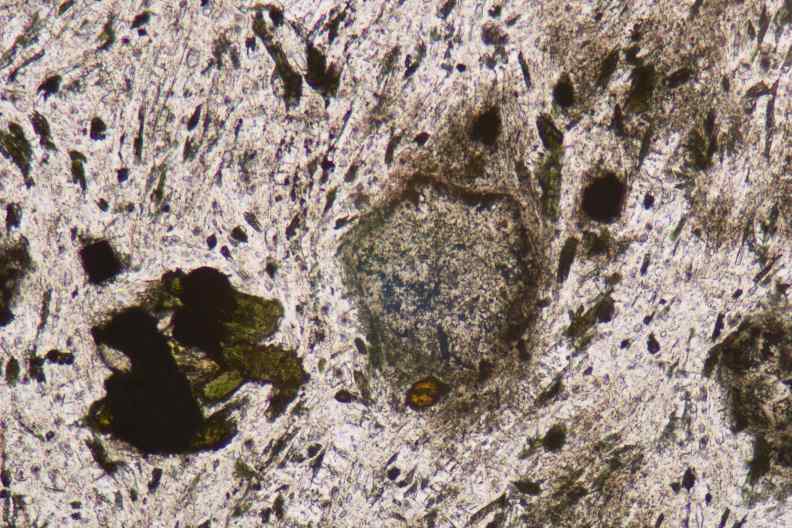

Alterierter Hauyn-Kristall in der hauptsächlich aus Sanidin,

Augit, Erz

und Gesteinsglas bestehenden Grundmasse des Phonoliths,

linear

polarisiertes Licht,

Bildbreite 1,25 mm

Verzwillingter Titanit-Kristall, der in einen Sanidin ragt,

Dünnschliff,

gekreuzte Polarisatoren;

Bildbreite 1,25 mm

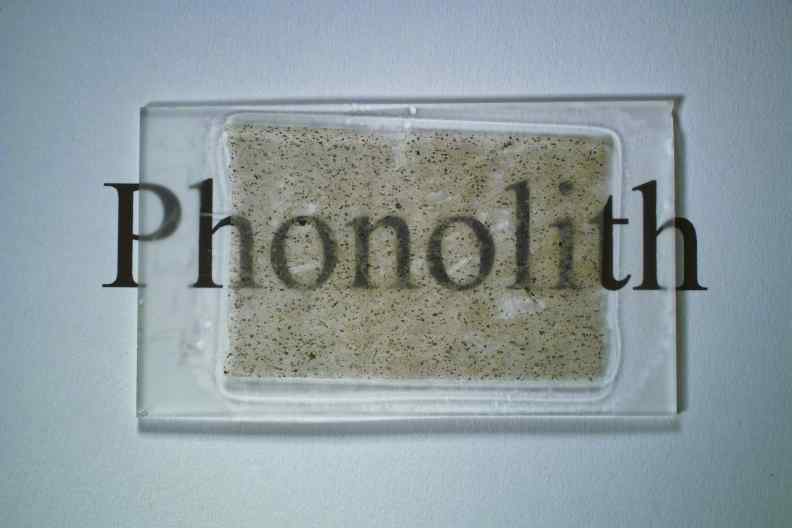

So sieht ein Dünnschliff des Phonoliths aus:

Ein unverwittertes und rissfreies Stück des Phonoliths aus

der Rückersbacher Schlucht wurde herausgesägt und dann bis

auf eine Dicke von 30 (±1) µm (des Durchmessers eines

Menschenhaars am Kopf) geschliffen und poliert - und mit

einem dauerhaften Kleber auf eine Glasplatte mit dem Maßen

48 x 28 mm bei 1,25 mm Dicke geklebt. Dann sind die meisten

Gesteine durchsichtig und man kann diesen Schliff mit einem

speziellen (Polarisations-)Mikroskop anschauen, in dem man

im Durchlicht polarisiertes Licht verwendet. Die dabei

sichtbaren Beugungen des Lichts (Interferenzen) an den

Mineralkörnern können als diagnostisches Merkmal verwandt

werden, so dass ein geübter Fachmann sehr viele

Eigenschaften herauslesen kann. Darüber hinaus auch die

Reihenfolge der gebildeten Mineralien in einem Gestein.

|

Chemische Zusammensetzung des Phonlithes der Rückersbacher

Schlucht

| Oxide: |

Gew.-%: |

| SiO2 |

56,82 |

| Al2O3 |

21,09 |

| Na2O |

8,51 |

| K2O |

5,72 |

| CaO |

1,95 |

| Fe2O3 |

1,81 |

| H2O |

1,64 |

| FeO |

1,29 |

| Cl2 |

0,35 |

| TiO2 |

0,21 |

| SO3 |

0,18 |

| MnO |

0,14 |

| P2O5 |

0,08 |

| MgO |

0,05 |

Der relativ hohe Gehalt an Kalium führte bereits im frühen 20.

Jahrhundert zur Überlegung, solche Phonolithe zu mahlen und das

Mehl als Dünger in der Landwirtschaft zu verwenden (BLANCK et al.

1911). Weitere technische Daten zu dem Gestein finden sich bei

WEINIG et al. 1984:90.

Links: Das Kopfsteinpflaster am Rand der Bayernstraße in

Kleinostheim besteht aus einem hellen, gesprenkelten

Phonolith, durchmischt von dunklen Basalten. Länge des

Geologenhammers 32,5 cm;

aufgenommen am 26.01.2025.

Rechts: Fachgerecht zurecht geschlagener, 4,66 kg schwerer

Pflasterstein aus dem Phonolith von Kleinostheim

(16,5 cm hoch, 14 cm lang und 10 cm breit). Der Stein war sicher

lange in einer Straßen eingelassen, denn die

Oberseite ist durch Fahrzeuge glatt geschliffen (zur Verfügung

gestellt vom Bauhof der Gemeinde Kleinostheim

unter Ralf GROHM);

Bildbreite 16 cm.

Gerölle des Phonolithes finden sich sehr selten in den Schottern

des Maines, die zwischen Kleinostheim und Kahl in Kiesgruben

zugänglich sind. Große Blöcke des auffällgen Gesteins wurden im

Pleistozän mittels Treibeis des Maines verdriftet. Ein solcher,

ca. 2 t schwerer, gut gerundeter Block mit der typischen weißen

Verwitterungsrinde fand sich ca. 1987 in der Kiesgrube VOLZ in

Kahl am Main und wurde von hier zur Gartengestaltung nach

Dettingen an das Anglerheim neben dem Fußballplatz gebracht.

An dem efeuüberrankten Block wurde eine Tafel der verstorbenen

Mitglieder angebracht. Inzwischen hatte der Efeu den Block ganz

überwachsen, so dass man ihn nicht mehr sehen konnte,

aufgenommen am 11.12.2003

In der älteren geologischen Literatur wird ein weiteres Vorkommen

im Lindigwald aufgeführt, welches später nicht mehr aufgefunden

werden konnte (KITTEL 1840:19). Es handelt sich um ein so kleines

Vorkommen, dass es dem Abbau so weit zum Opfer fiel, bis man das

Grundwasser erreichte. Der Steinbruch verfiel und wurde

zugeschüttet und überbaut. Nach meinem Kenntnisstand gibt es auch

in den öffentlichen Sammlungen nur ein Belegstück im

Naturkundemuseum in Berlin.

Bruchstück des Phonoliths von dem Driftblock am Anglerheim;

Bildbreite 8 cm.

Im Herbst 2024 wurde das Anglerheim erweitert. Der Driftblock

wurde weggehoben und zerbrach leider in mehrere Teile, was eine

Probennahme an dem sehr spröden Gestein ermöglichte. Der Block hat

weitere Risse und kann nicht mehr zusammen gesetzt werden. Das

Gestein ist so stark von trennenden Klüften durchzogen, dass es

kaum gelingt, an frische Bruchflächen zu gelangen. Das Gestein ist

sehr kleinkönig, so dass man kaum einzelne Komponenten erkennen

kann. Die chemische Analyse zeigte, dass der visuelle Ansprache

korrekt ist. Der Fels stammt aus dem Lindig Kleinostheims.

Das größte Stück des Steins ist vom Bauhof der Gemeinde Karlstein

(Dank an David

STRANSKY und Florian KNERR) an das Museum

in Karlstein transportiert worden. Die weiße Fläche ist eine

Kluft, in

der das Gestein dünn weißlich verwittert ist. Der Geologenhammer

als Maßstab ist 40 cm lang;

aufgenommen am 19.03.2025.

Durch die weiteren Forschungen ist inzwischen herausgefunden

worden, dass es in Kleinostheim mindestens unterschiedliche 3

Phonolith-Vorkommen gibt. Das seit mehr als 100 Jahren

verschollene Vorkommen befindet sich im Lindig unter der Waldstadt

und dieses Vorkommen ist die natürliche Quelle für den Stein vor

dem Museum in Dettingen. Der wurde als Eisdriftblock über etwa 6

km verlagert.

Die Überraschung im November 2025!

Etwa 1 t schwerer Eisdriftblock eines Phonoliths: die hellen

Kluftflächen

zeigen, dass der Fels vor dem Freilegen größer war; gefunden bei

den

Bauarbeiten desKreisels an der A45 im Industriegebiet Alzenau Süd.

Das Gestein stammt aus dem Vorkommen unter der Waldstadt bei

Kleinostheim. Länge des Geologenhammers 40 cm;

aufgenommen am 27.11.2025

Mineralien:

Das im Spessart ungewöhnliche Ergussgestein weist kaum sichtbare

und sammelwürdige Mineralien auf. Das sehr dichte Gestein enthält

außerdem überhaupt keine Drusen. Infolge der sehr schlechten

Aufschluss-Situation sind kaum Felsen zu sehen bzw. zu finden. Man

kann nur einzelne Lesesteine des bemerkenswerten Gesteins auf dem

Zufahrtsweg und in den alten Steinbrüchen auflesen.

Literatur:

BLANCK, E., FLÜGEL, M & PFEIFFER, TH. (1911): Die Bedeutung

des Phonoliths als Kalidüngemittel.- Mitteilungen der

Landwirtschaftlichen Institute des Königl. Universität Breslau VI.

Band, Heft 2, S. 233 – 272, ohne Abb., Tab., [Verlagsbuchhandlung

Paul Parey] Berlin.

GÜMBEL, C. W. (1866): Die geognostischen Verhältnisse des

fränkischen Triasgebietes.- Bavaria. Landes- und Volkskunde des

Königreichs Bayern, Band 4, I. Abtheilung: Unterfranken und

Aschaffenburg, S. 3 - 77, [Literarisch-artistische Anstalt d.

Gotta´schen Buchandlung] München.

HOFBAUER, G. (2016): Vulkane in Deutschland.- 224 S., zahlreiche

farb. Abb. und Karten, Zeichnungen und Fotos [Wissenschaftliche

Buchgesellschaft] Darmstadt.

KITTEL, M. B. (1839/1840): Skizze der geognostischen Verhältnisse

der Umgegend Aschaffenburgs.- Programm des Königl. Bayerischen

Lyceums zu Aschaffenburg für 1838 in 1839 63 S., zweite und letze

Abtheilung, 1839 in 1840, 23 S., 1 handcolorierte geologische

Karte und eine Tafel mit farb. Profilen im Anhang, [Wailandt´sche

Druckerei] Aschaffenburg.

KLEINSCHMIDT, G. [Hrsg.] (2021): The Geology of the Antarctic

Continent.- Beiträge zur regionalen Geologie der Erde 33,

613 p., 194 figs., 10 tab., [Borntraeger Science Publishers]

Stuttgart.

LIPPOLT, H. J., BARANYI, I. & TODT, W. (1975): Die

Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen

Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,

2 Abb., Heidelberg.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 19, 3 Abb..- in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 667ff.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 82 - 84, Berlin.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- S.

123 ff., München 1967.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

WEGNER, G. (1975): Kleinostheim Dokumente und Beiträge zu seiner

Geschichte. - 285 S., 58 Abb., Hrsg. von der Gemeinde

Kleinostheim, [Stock & Körber] Aschaffenburg.

WEINELT, W., SCHMEER, D. & WILD, A. (1965): Durchbrüche

jungtertiärer Vulkanite im westlichen kristallinen Vorspessart.-

in Geologica Bavarica 55 Geologica Bavarica Varia, S. 317

- 340, 18 Abb., Bayer. Geolgisches Landesamt, München.

WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN, W., STREIT, R. &

WEINELT, W. (1984): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von

Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der Steine und

Erden.- Geologica Bavarica 86, S. 90 - 91, [Bayerisches

Geologisches Landesamt] München.

Hinweis:

Das Bachbett des Rückersbachs im unteren Teil der Schlucht

ist mit dem hier fremden Diorit aus Dörrmorsbach ausgebaut

worden. Auch das Schlammbecken und die Wege dorthin sind mit dem

Schotter belegt, so dass man hier völlig fremde Gesteine finden

kann.

Nach der Wanderung in die Schlucht bietet sich die Einkehr in den

Schluchtof (Speisegaststätte mit Biergarten) an;

aufgenommen am 16.02.2014

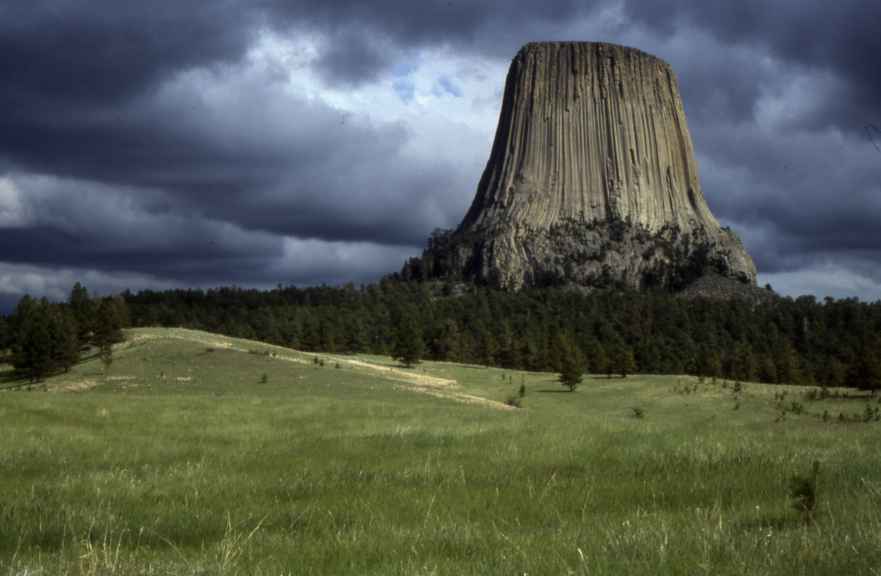

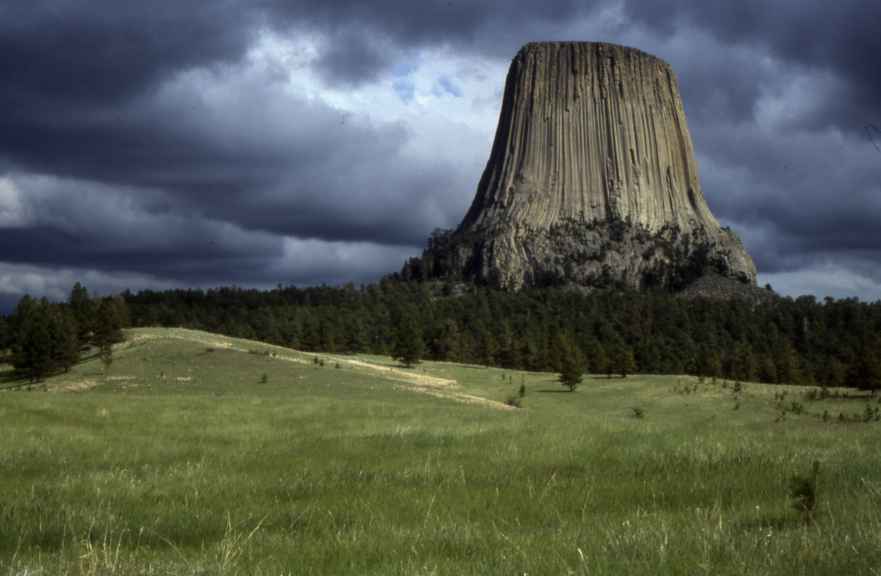

Der wohl schönste Phonolith der Welt:

Devils

Tower, Wyoming, USA:

Der Berg befindet sich - touristisch

recht abgelegen - im Nordosten von Wyoming in den USA. Der Felsen

und die Umgebung ist in einem National Monument seit 1906 geschützt.

Das der Verwitterung widerstehende, vukanische Gestein erstarrte vor

etwa 50 Millionen Jahren (Eozän) und steckt in weichen mesozoischen

Sedimentgesteinen, die leichter abgetragen wurden als der Phonolith.

Der ebene Gipfel wurde erst im späten 19. Jahrhundert erstmals durch

einen Bergsteiger betreten; man fand keine Rest einer früheren

Besteigung durch Indianer. Der Aufstieg ist nur für sehr versierte

Kletterer möglich.

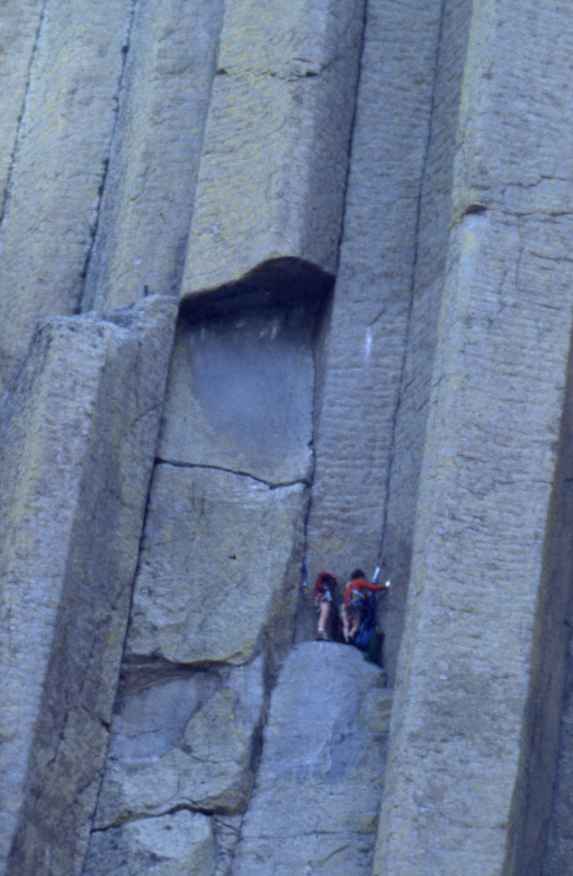

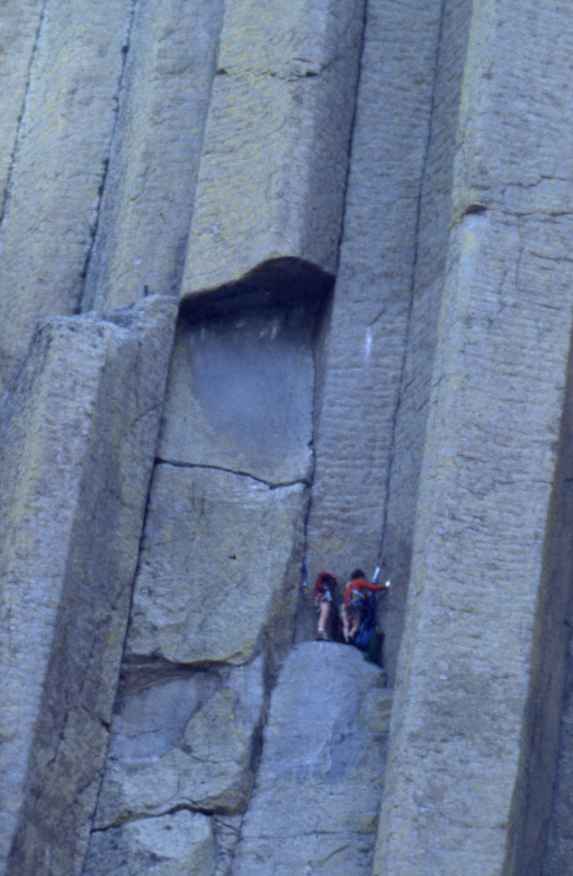

Aus einer großen Ebene ragt der aus einem säulenförmigen Phonolith

bestehende Devils Tower etwa 265 m über die Umgebung auf. Der

Durchmesser des markanten

Berges beträgt 150 m. Die einzelnen Säulen sind so groß, dass mind.

3 Menschen darauf Platz finden (siehe die Kletterer im Bild rechts;

diese versuchen, entlang des

Risses, der durch die Trennfläche der Säulen entstand, auf den

Felsen zu klettern).

Die Fotos stammen vom Besuch des Gebietes am 31.05.1981.

Teneriffa, Kanarische Inseln

(Spanien):

Auch auf der bekannten Ferieninsel findet sich Phonolith in der

Form von Laven und Dykes (Gänge) in der Form von blasenreichen

oder dichten vulkanischen Gesteinen; dies ist aber im Handstück

kaum zu erkennen. Ein schönes Beispiel ist der 3.718 m hohe und

noch aktive Vulkan Pico del Teide, der in seiner Calcera

großflächige Lavafelder aus phonolithischer Lava besitzt.

Phonolithische Gesteine der Roques de Garcia, links als

porphyrische Lava und recht als frei erodierter, etwa 200 m

hoher Lagergang des Felsens La Catedral (man beachte die 3

Kletterer als schwarze "Punkte" in der Bildmitte),

aufgenommen am 09.04.2011

Katzenbuckel, südlicher

Odenwald:

Selbst in der näheren Umgebung kommen phonolithische Gesteine vor

(siehe Liste oben). Das nächste Vorkommen ist der mit 626 m

höchste Berg bzw. ehemaliger Vulkan Katzenbuckel (626 m) im

südlichen Odenwald (bei Waldkatzenbach nahe am Neckar, in

Baden-Würtemberg) mit einem Sanidin-Nephelinit, der eine

phonolithische Zusammensetzung besitzt. Die großen

Nephelin-Kristalle treten insbesondere im angewitterten Zustand

hervor. Der am Berg liegende und bis 1974 aktive Steinbruch ist

durch das Vorkommen eines Na-Shonkinits und durch schöne

Mineralien berühmt; darunter auch Freudenbergit. Das Gestein wurde

auf ein Alter von 65 oder 70 Millionen Jahre datiert.

Phonolit mit einem porphyrischen Gefüge aus dem Steinbruch am

Katzenbuckel

bei Waldkatzenbach im südlichen Odenwald. Die großen,

angewitterten Nephelin-

Kristalle sind im Bild nur schlecht erkennbar, Slg. Martin

SCHUSTER,

Bildbreite 10 cm

Burgberg bei Heldburg,

Thüringen:

Im fränkisch-thüringischen Grenzraum sind etwa 200 vulkanische

Gesteinsvorkommen bekannt, die etwa rheinisch streichen. Nach dem

Vorkommen bei Heldburg werden diese als Heldburger Gangschar

zusammen gefasst. Es handelt sich meist um Basalte, die gangförmig

eingeschaltet sind. Unter der eindrucksvollen Burg der Veste

Heldburg (405 m) befindet sich ein Phonolith-Vorkommen, welches

durch einen Steinbruch mit einer Geotop-Tafel erschlossen ist. Das

helle Gestein wurde auf ein Alter von etwa 11 Millionen Jahre

datiert. Der grünlich-graue Phonolith ist felsitisch aufgebildet,

auf den frischen Bruchflächen wachsglänzend und enthält als

Einsprenglinge kleine Pyroxene, Amphibole, Nephelin,

Glimmerblättchen und Sodalit. Die Klüfte sind weißlich

angewittert.

Links: Anstehender Phonolit mit der typischen weißlichen

Verwitterung in einem kleinen, aufgelassenen Steinbruch an der

Auffahrt zur Veste Heldburg.

Vor der Felswand steht einen Informationstafel, die das Gestein

beschreibt,

aufgenommen am 25.02.2017

Rechts:

Der von einer weißen Verwitterungsrinde umgebene, schlierige

Phonolith von der Heldburg angeschliffen, so dass man die dunklen

Bestandteile erkennen

kann.

Bildbreite 16 cm

Hammerunterwiesentahl, Erzgebirge:

Weiße Natrolith-Kristalle aus Auskleidung eines Hohlraumes

(ehemalige

Gasblase) im Phonolith des Steinrbuchs bei Hammerunterwiesentahl

im

Erzgebirge,

Bildbreite 13 cm

Milseburg, Rhön:

Nephelin-Nosean-Phonolith von der 835 m hohen Milseburg in der

Rhön.

Für die Erstarrung wird ein tertiäres Alter postuliert (ein

radiometrisches

Alter steht aus),

Bildbreite 13 cm

Brenk, Eifel:

Der porphyrische Alkali-Phonolith vom Schellkopf bei Brenk in der

Eifel. Bei den dunklen Einschlüssen handelt es sich um den

seltenen

Nosean (Na8[SO4/(AlSiO4)6]),

ein typisches Mineral in Alkaligesteinen.

Bildbreite 8 cm

Das Gestein wird von der AG für Steinindustrie abgebaut und findet

in

der Keramik-Industrie, wie auch beim Schweißen, in der

Stahlherstellung

und als Dünger Verwendung.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite