Blankenbach

& Eichenberg

im Spessart -

bekannt durch den weißen Sandstein,

verbunden durch den Kalk und über eine Seilbahn.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Eröffnung des Kulturrundweges

Blankenbach-Eichenberg am 10.10.2009

mit den Bürgermeistern MÜLLER und DÜMIG, dem Landrat Dr.

Ulrich REUTER

und Dr. Gerrit HIMMELSBACH von Archäologischen Spessartprojekt

im Hof

des Hotel Brennbaus Behl, Blankenbach.

In Blankenbach gab es ein Kalkwerk. Der Kalk

(eigentlich ein Dolomit) wurde aus Eichenberg und später auch

Sommerkahl mit einer Seilbahn angeliefert. Am Dicksbusch gibt

es einen Steinbruch im Muskovit-Biotit-Gneis. In Eichenberg

gab es darüber hinaus noch eine Ziegelei und es gibt dort noch

den weißen Steinbruch. Weiter wurden Manganerze und Schwerspat

abgebaut.

All diese Besonderheiten sind durch den 72. Kulturweg

"Apfelwein und Weißer Stein" erschlossen, der am 10.10.2009

eröffnet wurde.

- Das Kalkwerk in Blankenbach.

Mit der Erschließung des Kahlgrundes durch die

Kahlgrundbahn wurden Transportkosten erheblich reduziert. Dies

führte zum Bau eines Kalkwerkes in Blankenbach 1899,

unmittelbar angrenzend an den heutigen Parkplatz des Hotel

Brennhaus Behl.

In dem riesigen Kalkofen wurde der "Kalk" (in Wirklichkeit ein

Dolomit, also ein Magnesium-haltiger Kalk) aus Eichenberg und

später auch aus Sommerkahl gebrannt. Der über eine

Materialseilbahn angelieferte Dolomit zunächst gebrochen und

dann in den Ringofen zu Branntkalk gebrannt.

Der Hoffmann´sche Doppel-Ringofen besteht aus einer

ringförmigen Brennzone aus 28 aneinander grenzenden

Brennkammern mit Zugängen von Außen (bogenförmigen Öffnungen);

darüber befand sich ein hölzerner Überbau und Dach zum Schutz

des Heizers und dem Einfüllen der Kohle. In diesen Ofen wurde

der Kalk mit ca. 20 % Steinkohle aufgeschichtet. Das Feuer

brannte derweil in der Brennzone, während im abgebrannten und

abgekühlten Teil der gebrannte Kalk ausgeräumt wurde, nachdem

man die Zugänge aufgebrochen hatte. Dahinter wurde wieder neu

zugestellt, die Öffnung wieder zugemauert und so lief der

Prozess immer fortlaufend durch die Kammern bzw. den

ringförmigen Brennraum. Die Brennleistung eines solchen Ofens

war ca. 10 mal größer als der eines einfachen Schachtofens.

Die Arbeitsbedingungen in dem Ofen waren sicher nicht

gesundheitsfördernd, denn Abgase, Staub und die Restwärme

machten das Arbeiten in und um den Ofen schwer. 1907 wurde

neben dem Wohnhaus in Blankenbach ein Brausebad für die

Arbeiter erbaut. Nachdem man den gebrannten Dolomit ausgeräumt

hatte, wurde der in einer Kugelmühlenanlage gemahlen, verpackt

und als Branntkalk verkauft. Infolge der relativ hohen Eisen-

und Mangangehalte war der "Kalk" nicht weiß, sondern

dunkelgrau. Er wurde vorwiegend zur Herstellung von Mörtel zum

Mauern verwandt; geringe Anteile gingen in die Landwirtschaft,

Gerbereien, in die Stahl- und Zuckerfabrikation. Das Kalkwerk

besaß eine Anlage, in der der gemahlene Kalk in Säcke

abgefüllt wurde. Die Jahres-Produktion lag bei ca. 1.400

gedeckten Waggons der Bahn. 50 kg Kalk kosteten um 1900 ca.

1,25 Reichsmark. 1904 wurd mit den (Schwarz-)Kalkwerken

Aschaffenburg AG ein Verkaufsvertrag geschlossen, der den

Absatz sichern sollte.

Gestiegene Kohlenpreise und die Konkurrenz wurden die Preise

gedrückt. Das Kalkwerk wurde auch durch einen langen Streik

bekannt. Infolge einer Absatzkrise arbeiteten 1920 nur noch

wenige Menschen im Kalkwerk. 1934 wurde Konkurs angemeldet und

die letzten Anlagen 1942 abgebrochen und der Kamin gesprengt.

Der einzige Betrieb im Spessart, der bis Ende 2022 noch einen

Kalkofen betrieb, um Dolomit (Kalk) zu brennen, war die Fa.

Hufgard in Rottenberg.

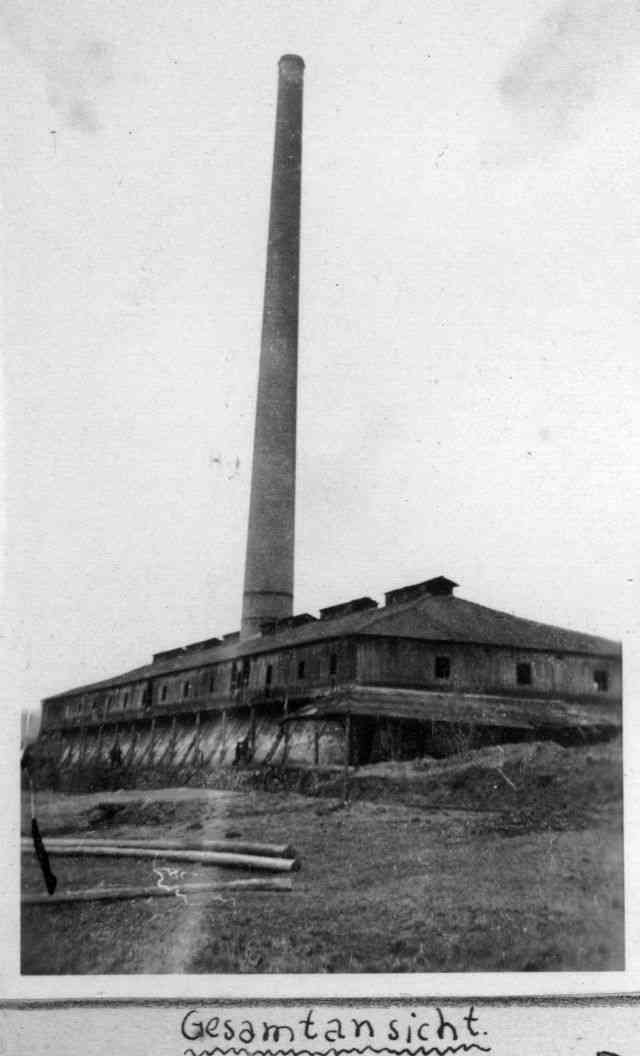

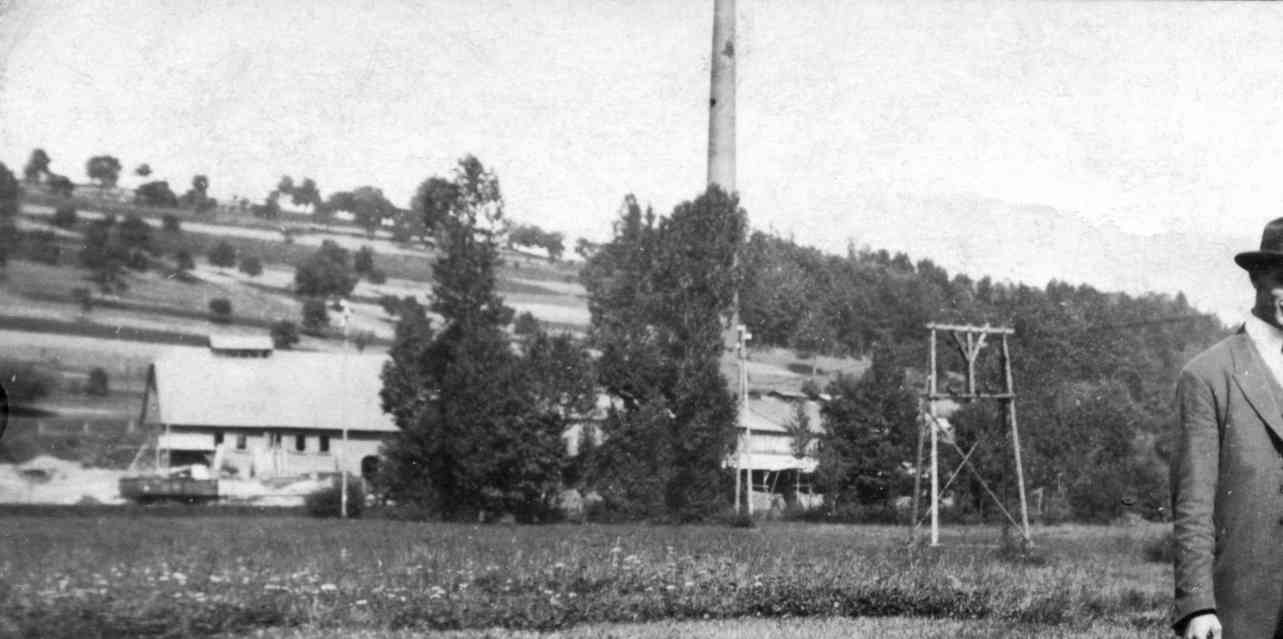

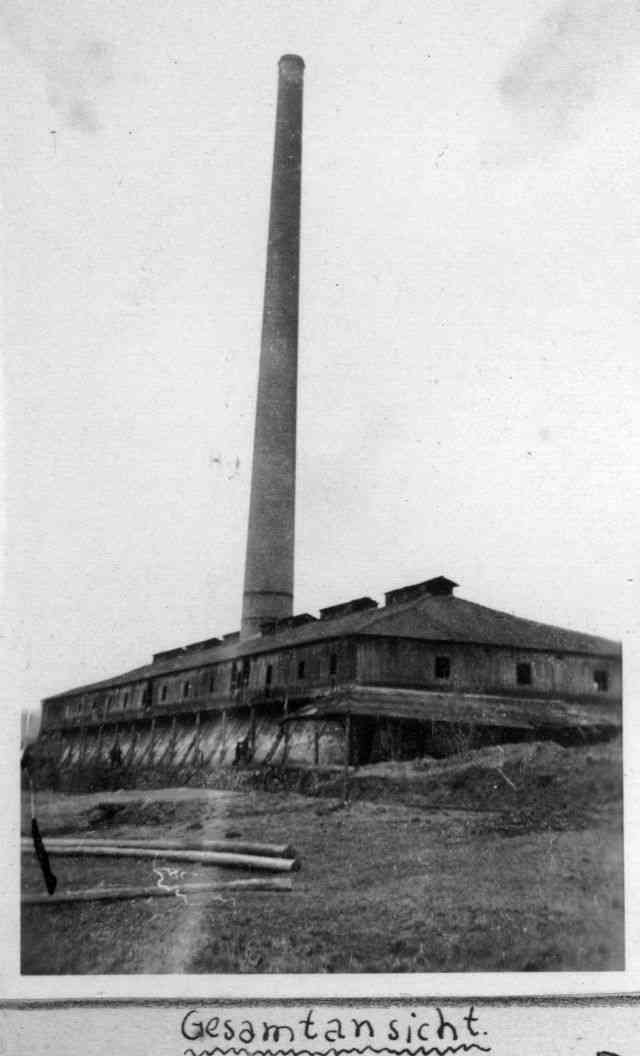

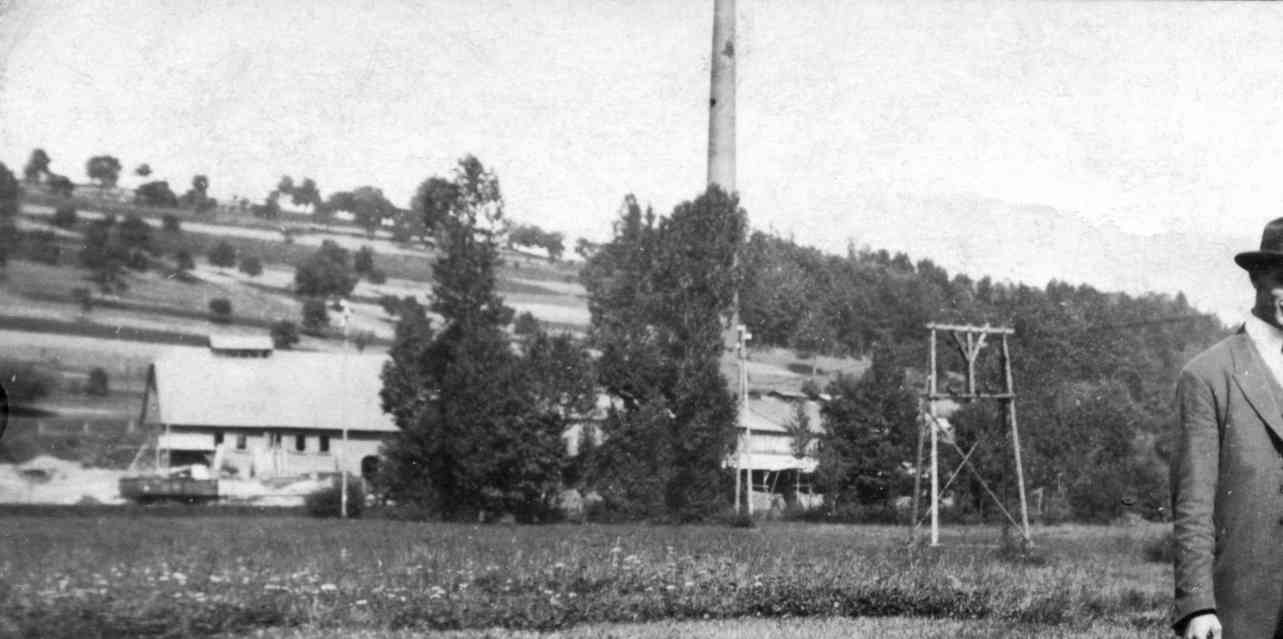

Links, das bereits leer stehende Kalkwerk,

bestehend aus dem Kalkofen mit einem hölzernen Überbau als

Wetterschutz und dem ca. 60 m hohen Abgaskamin vor

dem Abriss vor 1942 (Foto freundlicherweise zur Verfügung

gestellt von Familie HEEG). Rechts, das noch im Betrieb

befindliche Kalkwerk (Südwestecke) mit

Direktor und dem Kalkofen im Hintergrund, rechts erkennt man

den Aufzug der Kohleförderung, die vom Anschlussgleis zu einer

Hängebahn führt, die über dem

Ofen installiert ist. Nicht datiertes Bild aus einer nicht

bekannten Quelle.

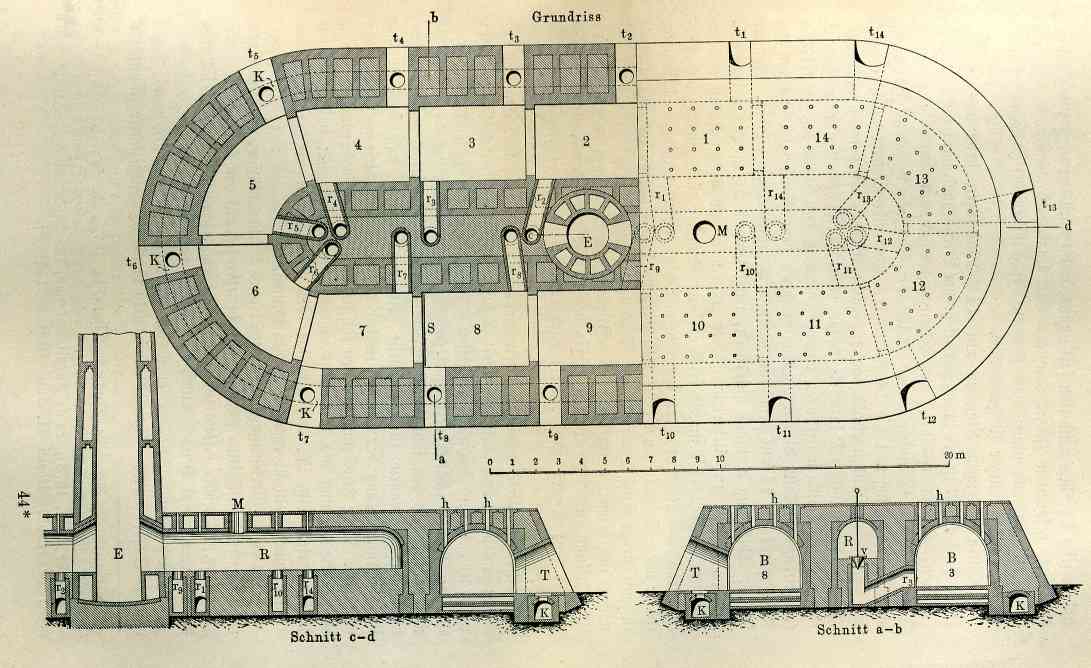

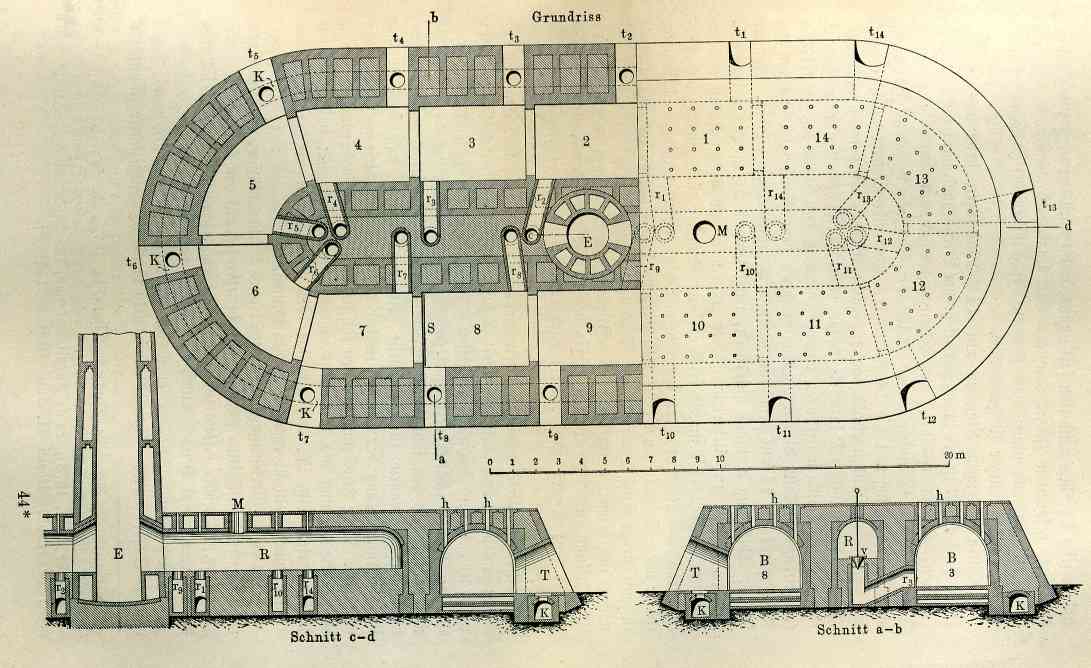

Ein Ringofen mit den 14 Brennkammern, den

Öffnungen und dem zentralen Kamin, wie er in Blankenbach

bestand, als

zeitgenössische, technische Zeichnung im (Halb-)Schnitt (links

in der Brennzone in der Draufsicht, rechts der Blick von oben,

links unten im Querschnitt mit dem Kamin und rechts unten quer

dazu die Brennkammern mit dem Buchstaben B

gekennzeichnet).

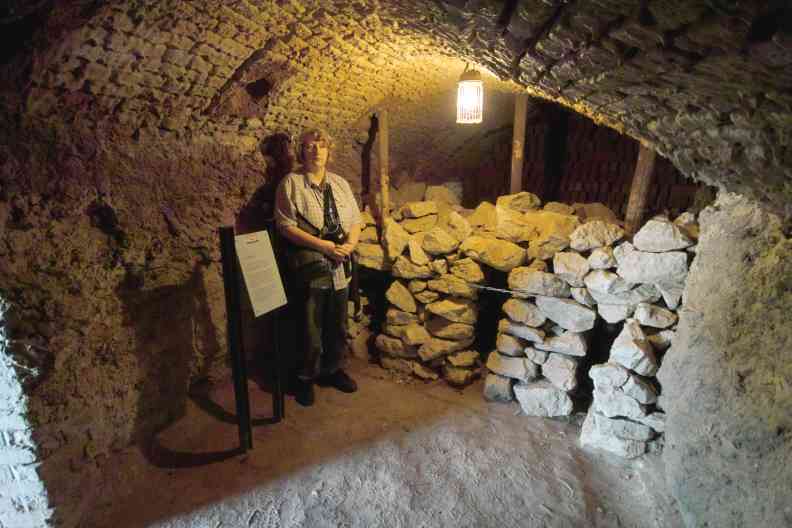

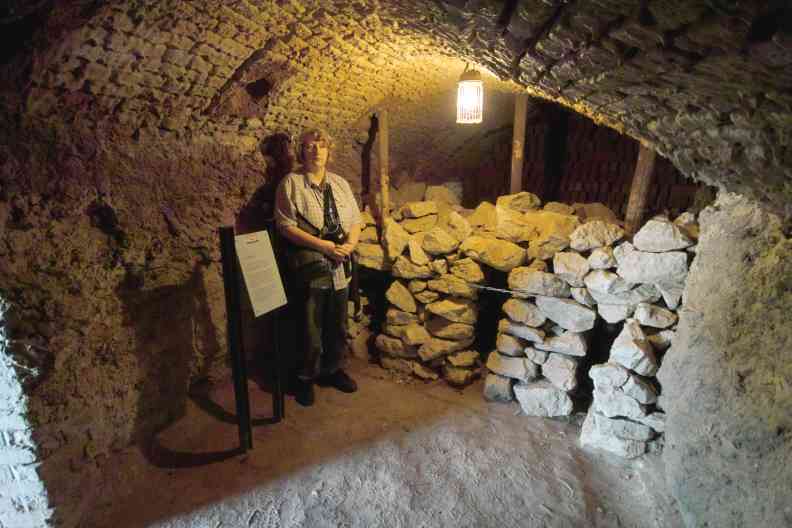

Links: Der Hoffmann´sche Ringofen von ca. 1860

im Kalk- und Ziegelmuseum der Gemeinde Winzer bei Deggendorf,

der bis ca. 1960 im Betrieb war. Er ist aus den

Kristallingesteinen des Bayerischen Waldes erbaut und ist als

zentraler Teil des Museums erhalten geblieben. Die Ofenbühne

ist offen, so dass der Heizer dem Wind ausgesetzt

war. Im Winter wurde kein Ofen betrieben.

Rechts: Ein Bild des Inneren mit den aufgeschichteten

Kalkbrocken und Helga Lorenz als Maßstab. Gegen die Decke

erkennt man die angeschmolzenen Ziegelsteine der

Ausmauerung des Ofens. Die Lücken wurden später mit Kohle

gefüllt;

aufgenommen am 19.09.2009.

- Die Seilbahn.

Zur Herbeischaffung des Dolomites verwandte man eine

Materialseilbahn.

Diese bestand auf 1,65 km Länge bei 114 m Gefälle bis zu der

Stelle, die ca. 300 m weiter reicht, als der heute als

"Winkelstation" bekannte Abzweig (System Otto mit

Selbstkuppelapparten und einer Leistung von 180 t pro Tag. Die

Anlage wurde von der Fa. Pohlig aus Köln geliefert. Es

handelte sich um eine Seilbahn, aus einem stählernen Trag- und

einem separaten Zugseil; das Stahlseil zur Talseite hatte 36

mm Ø und das für die Leerfahrt hatte 25 mm Ø. Die

Spanngewichte waren mit 8.400 und 4.000 kg auf 5fache

Sicherheit ausgelegt. Das Zugseil war 13 mm dick und wurde

über eine 2 m messende, einrillige Seilscheibe in einem

gleitenden Lager angetrieben. Der Antrieb (stationäre Maschine

mit 10 Pferdekräften der Fa. R. Wolff aus Magdeburg-Bucknau)

befand sich am Kalkwerk. Das Tragwerk der 24 Stützen bestand

Holz, die (heute noch vorhandenen) Fundamenten aus Beton. Die

Geschwindigkeit der immer laufenden Seilbahn war mit ca. 0,5 -

1 m/sec klein. Es befanden sich immer 14 Wagen im Seil, von

denen die Hälfte mit Last fahren konnten. Zur Beladung wurde

der Wagen vom Seil genommen und per Hand mit der Schaufel

durchgeführt. Zum Entladen wurden die Wagen vom Seil genommen

und auf Schienen verfahren und durch Kippen im Ofen entleert.

Zur Koordination der Be- und Entladung war ein elektrisches

Läutewerk und Mikrotelephone installiert, so dass sich die

Arbeiter abstimmen konnten.

Von dem Endpunkt bestand bis zum Steinbruch in Eichenberg

ein Gleis für Loren, die von Pferden gezogen wurden. Da dies

auf Dauer nicht rentabel war, verwandte man eine

Dampflokomotive.

Als der Steinbruch 1926 nach Sommerkahl verlegt wurde, baute

man die Seilbahn im 4. Quartal 1925 aus und ca. 100 vor der

Beladestation wurde eine "Winkelstation" erbaut. Das

Gleis auf der Straße wurde abmontiert. Die letzten Reste der

Seilbahn wurden 1936 abgerissen.

Es ist durch Zeitungsberichte überliefert, dass 1909 es zum

Zusammenbruch eines Tragwerkständers kam und später kam es zu

einem Seilriss. so dass 6 Wagen abstürzten.

Mit dem Bau der Winkelstation wurde einerseits die Richtung

geändert, aber auch das Gefälle, so dass im Steinbruch von

Sommerkahl die Beladestation mit einem 800 kg schweren

Spanngewicht für das Zugseil ausgestattet war. Das Tragseil

war im Fels verankert. Über der Straße von Sommerkahl nach

Eichenberg befand sich ein Schutzgerüst gegen herabfallende

Steine. Die Seilbahn wurde um 1.260 m verlängert. Details zur

Winkelstation sind nicht bekannt, da entsprechende Akten nicht

mehr vorhanden sind.

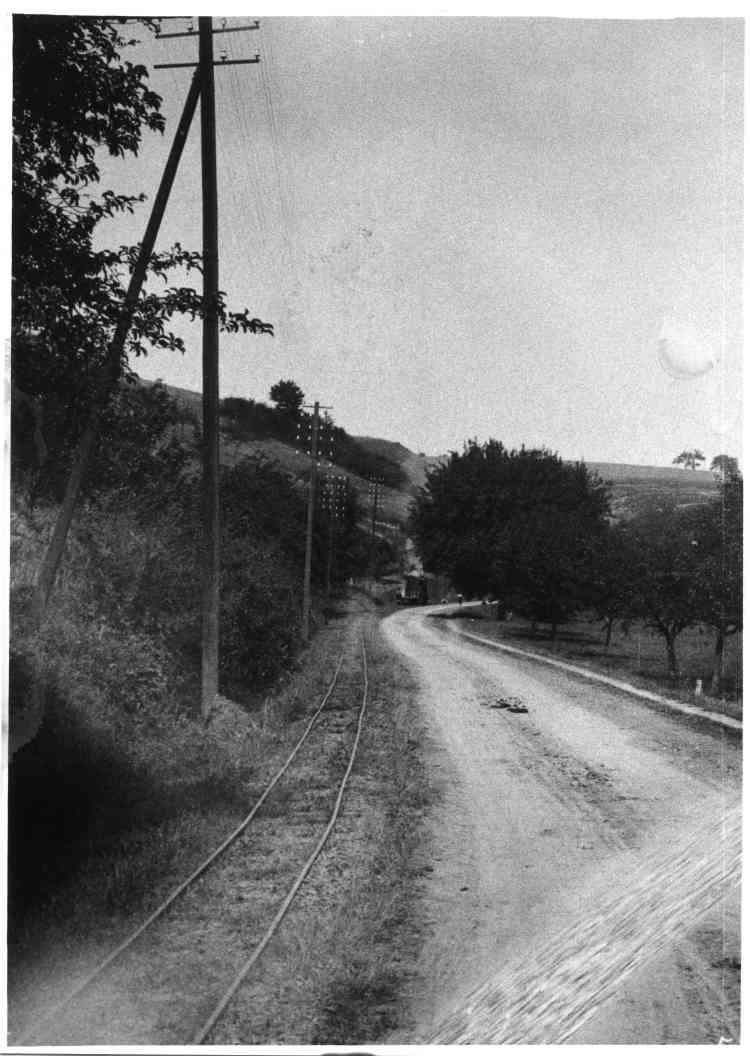

Das noch im Betrieb befindliche Kalkwerk

mit mit der ersten hölzernen Stütze der Seilbahn um 1922,

links ein Eisenbahnwaggon der Kahlgrundbahn,

hinter den Bäumen (dashalb nicht sichtbar) die Halle mit den

Einrichtungen zum Betrieb der Seilbahn (Foto freundlicherweise

zur Verfügung gestellt von

Familie HEEG).

- Der Kalksteinbruch.

Für den Betrieb des Kalkwerkes wurde der Dolomit benötigt.

Der Name Dolomit bezieht sich auf den französischen

Mineralogen und Forschungsreisenden Déodat de DOLOMIEU (*1750

†1801); die bizarr felsigen

Dolomiten in den südlichen Alpen wurden ebenfalls davon

abgeleitet. Dolomite sind im Spessart weit verbreitet und

treten als nahezu horizontale Sedimente zwischen den

Sedimenten des Rotliegenden und dem Buntsandstein in einem 5

bis 40 m mächtigen Gesteinsverband flächig auf. Dieser

entstand vor ca. 255 Millionen Jahren am Grunde des

Zechstein-Meeres. Gegenüber dem normalen Kalkstein ist im

Dolomit die Hälfte des Calciums durch Magnesium ersetzt.

Die ausschließlich händische Gewinnung erfolgte in einem noch

vorhandenen, aber zugewachsenen Steinbruch an der Kuppe. In

dem Kalkwerk und in dem Steinbruch arbeiteten ca. 50 Menschen.

In zeitgenössischen Berrichten werden die Zustände sehr

unterschiedlich beschrieben. Zum Transport des Dolomites in

den Kipploren wurden zunächst Pferde verwandt, 1905 dann einen

Dampflokomotive; diese fuhr auf dem Gleis auf der Straße nach

Blankenbach bis zur Beladestation. Von hier wurden die

Dolomit-Brocken auf die Wagen der Seilbahn verladen, die sie

zum Kalkwerk brachte.

Der 1905 erbaute Lokschuppen ist das noch erhaltene Gebäude

aus Sandstein neben dem einzeln stehenden Wohnhaus mit

Pferde-, Schweine- und Ziegenstall von 1903 neben dem

Steinbruch an der Straße von Blankenbach nach

Eichenberg.

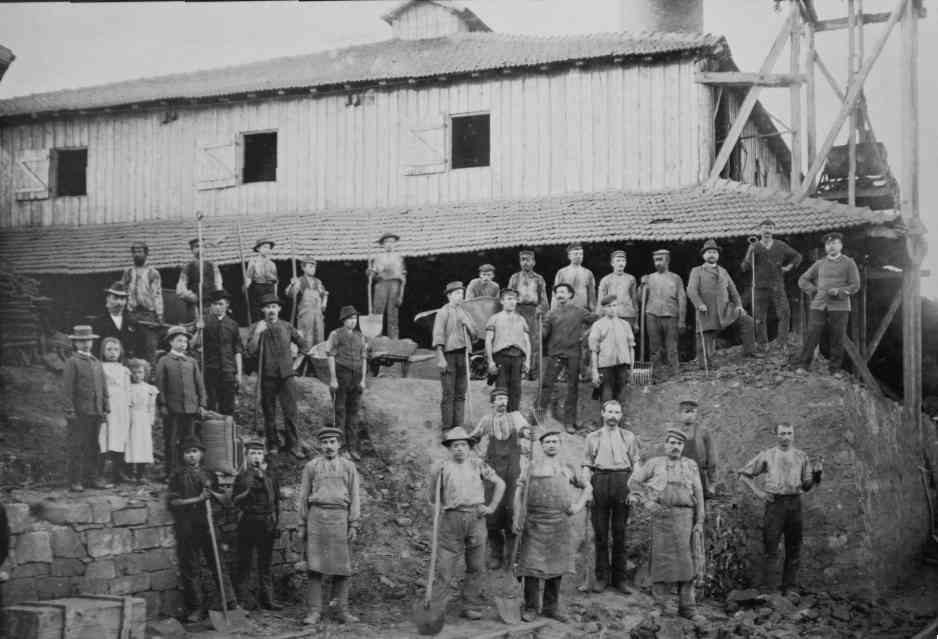

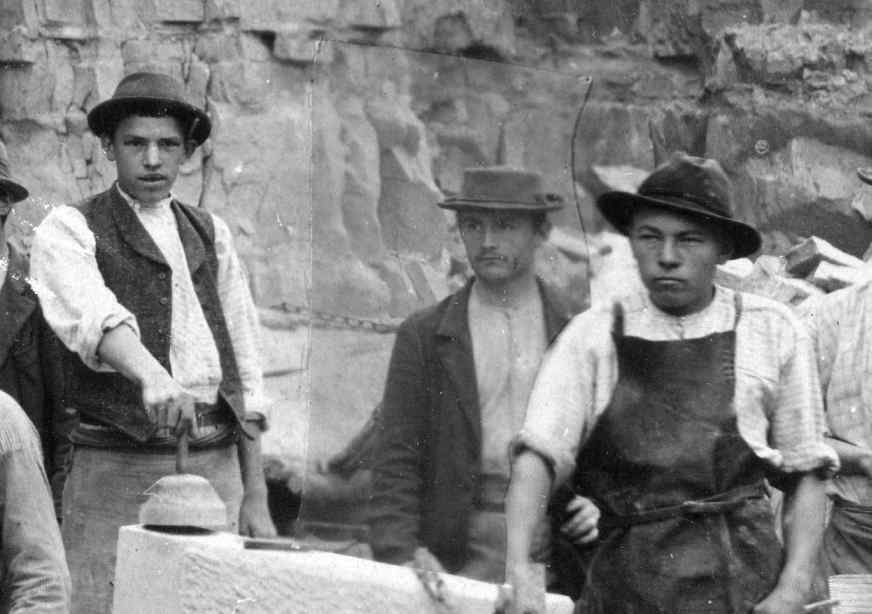

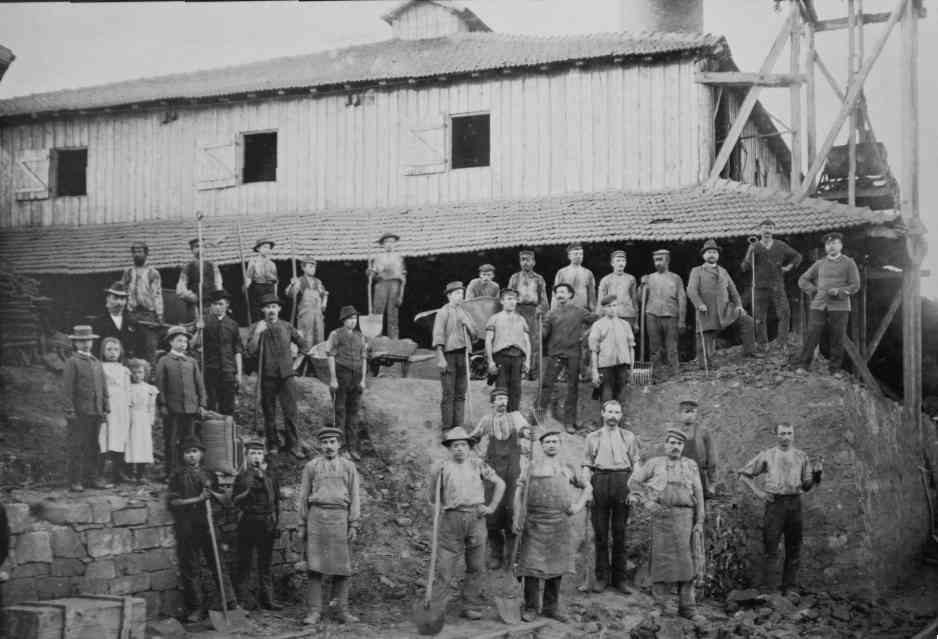

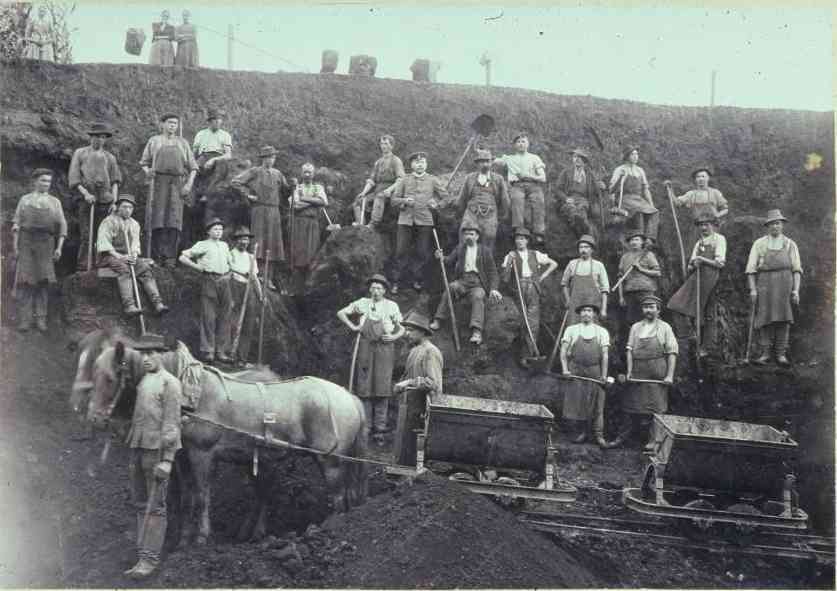

Bild aus den Anfängen des Kalksteinbruches

zwischen Blankenbach und Eichenberg. Dabei wurde der Dolomit

mit den Brechstangen gelockert, in eine handliche Größe

zerkleinert und auf Loren

verladen, die mit Pferden bewegt wurden (um 1900) (Bild

freundlicherwiese zur Verfügung gestellt von Frau Maria

WENZEL, Eichenberg).

Rechts: der gleiche Steinbruch, aber ca. 100 Jahre später,

völlig verwachsen;

aufgenommen am 17.12.2006.

- Der weiße Sandstein.

Die Berge um Eichenberg bestehen aus Sandstein, der hier in

der Trias in einem flachen und weit ausufernden Flusssystem

abgelagert worden ist. Die Schichten des hier anstehenden,

unteren Buntsandsteins sind ca. 251 Millionen Jahre alt.

Normalerweise ist der Sandstein durch einen hauchdünnen

Überzug aus Eisenoxiden und Tonmineralien auf den Sandkörnern

braun, rotbraun oder rot gefärbt. Der größte Teil der

Sandkörner im Sandstein besteht aus Quarz, aber je nach

Herkunft des Sandes können auch Teile aus Glimmermineralien

und Feldspat bestehen. Dies war hier in Eichenberg der Fall.

Hinzu kam, dass es während des Tertiärs deutlich wärmer und

feuchter war als heute. Dies führte zu einer tiefgründigen und

zersetzenden Verwitterung der Feldspäte im Sandstein bei

gleichzeitiger Abfuhr der Eisenoxide. So wurden neue

Tonmineralien (Kaolinit und mit geringen Anteilen Illit)

gebildet, die in der eisenarmen Umgebung den Sandstein weiß

färben. Dies führte einerseits zu einer Änderung der Farbe als

auch zu einer deutlichen Reduzierung der Festigkeit. Dies ist

der Grund für die gute Bearbeitbarkeit beim Abbau und beim

Behauen zu den fertigen Werkstücken. Anderseits verwittern

diese Sandsteine sehr schnell, so dass sich an exponierten

Stellen der daraus errichteten Gebäude umfangreiche

Schadbilder einstellen.

Ein anderer Aspekt ist die gesundheitliche Gefährdung beim

Abbau und Verarbeitung des Sandsteines, bekannt als

"Steinhauerkrankheit", heute Silikose genannt. Dabei schädigt

das jahrelange Einatmen des Quarzfeinstaubes über 0,15 mg/m³

das Lungengewebe. Dies führt zu Atemschwierigkeiten und

schließlich zum Tod; die Silikose ist auch heute noch

unheilbar, tritt aber kaum noch auf, weil solche Stäube heute

abgesaugt und gefiltert werden.

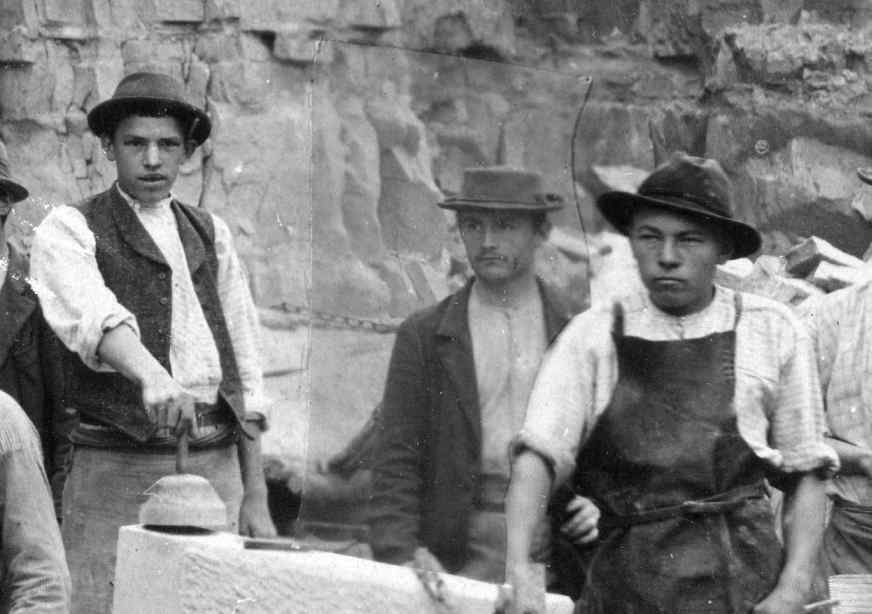

Links:

Bild vom weißen Steinbruch um das Jahr 1900. Darin die von der

Arbeit gezeichneten Gesichter der jungen Männer. Bemerkenswert

ist das nachträgliche Einmontieren eines Mannes, der

wohl am Tage der Aufnahme fehlte. Dafür wurde wohl einer

ausgeschnitten, denn man sieht noch eine Hand, für die es

keinen Mann gibt. Der rechte Fuß ist auch sichbar und gehört

zu dem

ausgeschnittenen (Bild freundlicherwiese zur Verfügung

gestellt von Frau Maria WENZEL, Eichenberg).

Rechts:

Im Ausschnitt erkennt man den mit einem Film einmontierten

Mann in der Mitte und eine linke Hand unter dem Arm des Mannes

rechts, die zu keiner Person gehört. Der wurde wohl

ausgeschnitten.

Unten: Der gleiche Sandsteinbruch mit dem weißen Sandstein

oberhalb von Eichenberg, aber ca. 100 Jahre später.

Im Rahmen des Kulturrundweges wurde der

Steinbruch im Sommer 2009 wieder frei geschnitten und

vom Bewuchs befreit, so dass man die leuchtend weißen Felsen

wieder in der Sonne sehen kann;

aufgenommen am 17.12.2009.

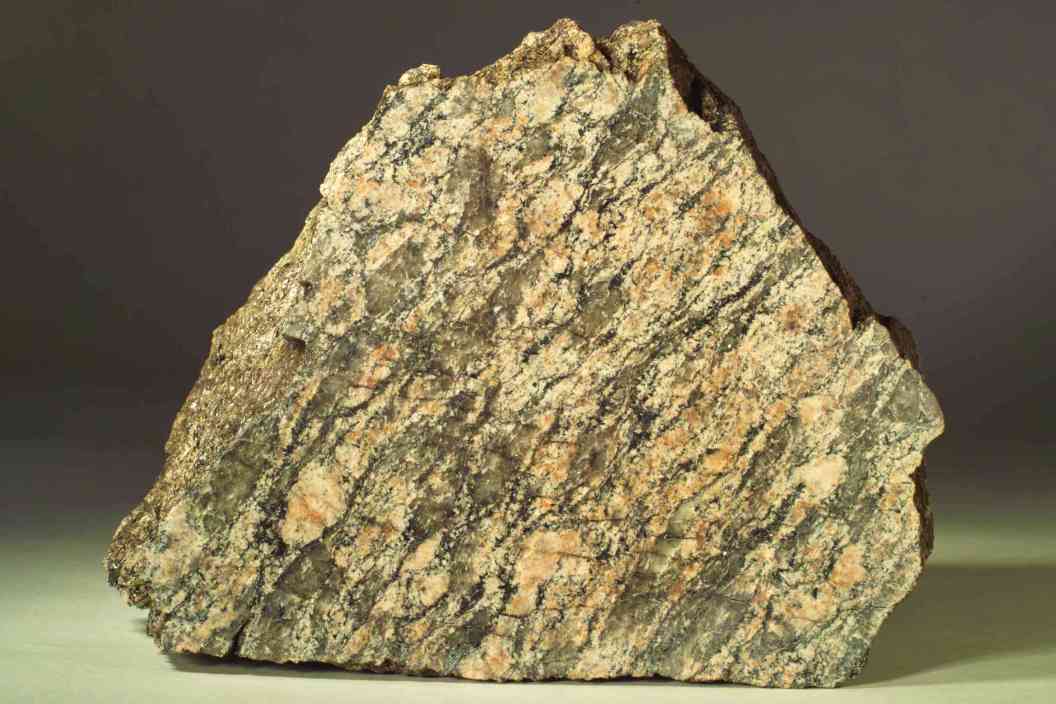

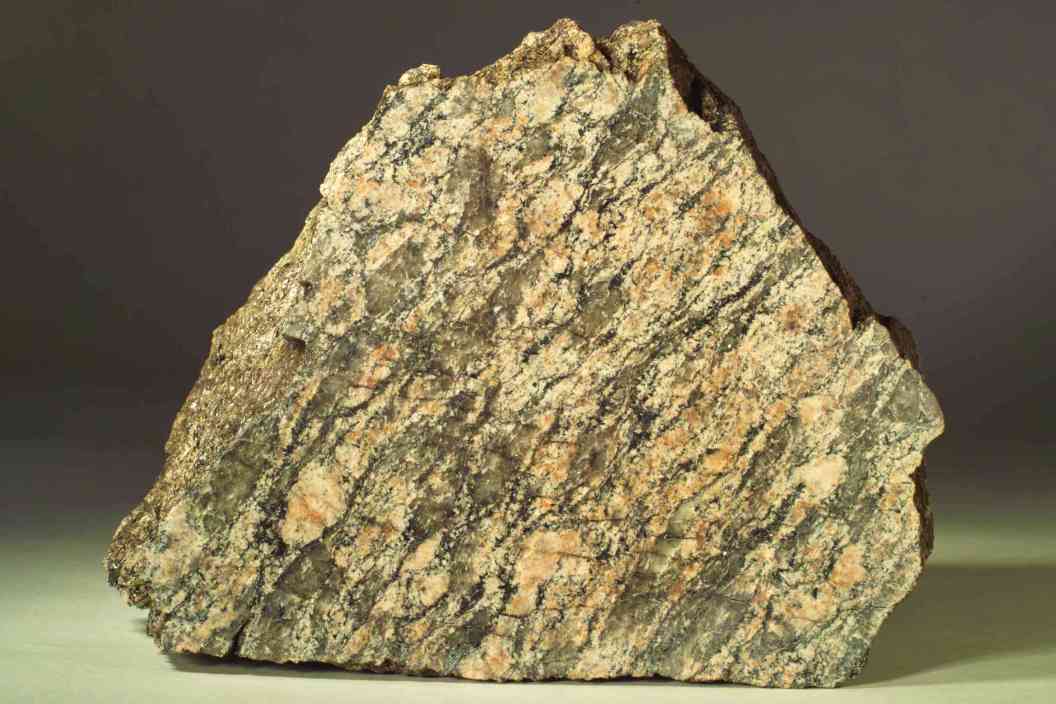

- Der Gneis vom Dickbusch.

Der kleine Steinbruch wurde von der Straßenbaufirma Becker

aus Wasserlos in den 1950er Jahren angelegt (siehe Okrusch et

al. 2011 S. 171, Aufschluss Nr. 50). Bei dem sehr harten, aber

durch die Glimmerschüppchen gut spaltbaren Gestein, handelt es

sich um einen ehemaligen Granit mit einem Erstarrungsalter von

ca. 410 Millionen Jahren (damals lag der Spessart unterhalb

des Äquators), der vor ca. 330 Millionen Jahren durch Hitze

und Druck in den Gneis umgewandelt wurde (Metamorphose). Bei

den Glimmern auf den Spaltflächen handelt es sich um Biotit

(dunkel) und Muskovit (silbrig). Im Querbruch erkennt man den

grauen Quarz und die spaltbaren Feldspäte, die den größten

Anteil am Aufbau haben. Das Gestein ist im östlichen

Vorspessart weit verbreitet. Als Besonderheit sind sulfidische

Kupfererze und grüner Malachit gefunden worden.

Weiter findet sich in den Felsen Schlieren vom Paragneis, hier

als sehr weiche Staurolith-Gneise und Glimmerschiefer, in dem

Orthogneis!

Im Rahmen der Einrichtung des Kulturrundweges wurde von der

Gemeinde Blankenbach der Steinbruch frei geschnitten, so dass

man jetzt ohne Schwierigkeiten die Felsen sehen kann.

Links: Felsen im Steinbruch im Dicksbusch bei

Blankenbach - vor dem Freischneiden mit den Felsen aus einer

Einschaltung von Staurolith-Gneis,

aufgenommen am 07.03.2009.

Rechts: Angeschliffener Orthogneis mit den großen

Feldspat-Einschlüssen ("Augengneis"); dieser steht im hinteren

Teil des Steinbruchs an. Also 2 ganz unterschiedliche Gesteine

in einem kleinen

Steinbruch;

Bildbreite 17 cm.

Auch dieser Steinbruch wurde für den

Kulturrundweg wieder vom Baumbewuchs befreit (07.12.2009),

so dass man die noch bemoosten Felsen wieder studieren

kann.

- Manganerz und Schwerspat.

An vielen Stellen des Spessarts treten Eisen- und

Manganerze in und unter der Buntsandstein zu Tage. Diese

wurden sicher seit dem Mittelalter in geringem Umfang abgebaut

und zur Eisengewinnung verhüttet.

Mit dem Beginn der Industriealisierung wurde der Bedarf

größer, so dass mehr Eisenerze gesucht, abgebaut und in den

Hochöfen der Eisenhüttenwerke wie in Laufach verschmolzen

wurden. Die erste Verleihung der Erze wurde um 1870

dokumentiert. Im 1. Weltkrieg war das Deutsche Reich von den

Rohstoffen des Auslandes abgeschnitten, so dass alle

verfügbare Erzreserven beprobt und auf Höffigkeit geprüft

wurden. Die Gutehoffnungshütte Aktienverein in Oberhausen

begann hier in der Grube Heinrich Manganerze zu gewinnen.

Wegen des kriegsbedingten Mangels an Männern und dem Vorrang

der Landwirtschaft waren die Fuhrleute aus Sailauf

unzuverlässig. Deswegen wurde einen Schienenbahn (Feldbahn)

projektiert die auf wegen des Mangels keinen eigenen Damm

bekommen sollte, sondern auf der bestehende Straße erreichtet

wurde. Bereits im März 1917 war die Bahnstrecke zum

Abtransport der Erze auf der damaligen Straße nach Sailauf und

durch den Ort Sailauf gänzlich fertig - bei 7 km Länge. Ein

Zug bestand aus 10 - 20 Muldenkippern mit einem Inhalt von

0,75 m³, mit Ladung ein Gewicht von 1 - 1,5 t. Sie werden am

Kopf des Zuges von einer Dampflokomotive gezogen/gebremst mit

einer Leistung von 25 - 35 PS. Das Bergwerk wurde wohl anfangs

im Tagebau und später untertägig mit 5 Schächten betrieben.

Wegen des Mangels an Facharbeitern suchte die

Gutehoffnungshütte Aktienverein in Oberhausen das Bergamt in

Bayreuth um die Genehmigung nach, 50 belgische Arbeiter

einstellen zu dürfen. Auch wurden Jugendliche >14 Jahre

eingestellt. In den Akten befinden sich auch Dokumente zu

Unfällen durch das Herabbrechen von Felsen, z. B. am

23.02.1917 wo Herr SCHLOTH erschlagen wurde. Die Förderung

betrug 1917 ca. 32.000 t/a bei einem Mangangehalt von ca. 9

Gew.-%. Das das Erz aber ca. 0,5 % Arsen enthielt, war die

Verhüttung problematisch.

Seit 1918 ist das Bergwerk aufgelassen, die Halden wurden

größtenteils abgetragen oder sind zugewachsen.

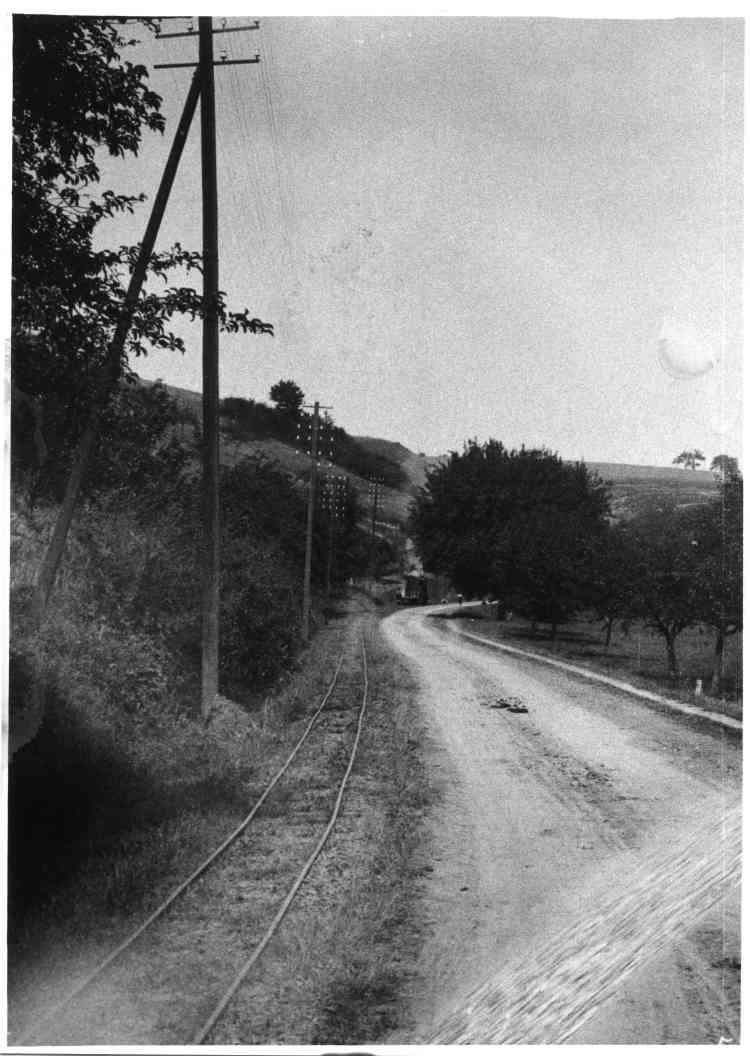

Links: Bild der Feldbahn auf der Straße in

Schwellen verlegt. Der fast flächendeckende Bewuchs zwischen

den Schienen deutet auf das Jahr 1917 hin, denn

1918 wurde sie ja wieder abgebaut. Die Bäume und das

Gras weist auf Spätsommer oder Herbst. Die Lock ist von

hinten zu sehen, auf der Straße läuft eine

Person auf gleicher Höhe. Im Vordergrund liegt Pferdekot auf

der Straße (Bild

freundlicherwiese zur Verfügung gestellt von Herrn GLAAB,

Hösbach).

Rechts: Typisches Manganerz (schwarzer Romanèchit) mit

Eisenerz (brauner Goethit) mit weißem Baryt wie es aus der

Grube Heinrich gefördert wurde,

Bildbreite ca. 8 cm.

Ein Hoch auf den Straßenbau und seine

Böschungen: Über einem Gneissaprolit liegen die eisen- und

manganreichen (schwarze) Tone und Eisenerze der ehemaligen

Grube Heinrich zwischen Sailauf und

Eichenberg,

aufgenommen am 04.10.2014

Massiver, brauner, teils gebänderter Goethit mit etwas

brekziiertem, weißen Baryt eingeschlossen, vorne

angeschliffen;

Bildbreite 13 cm

|

Handstück aus radialstrahliger Baryt aus einem sehr

großen Hohlraum im Goethit;

Bildbreite 15 cm

|

Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit

unterschiedlich gefärbten Zonen einst auf einem weißen

Baryt-Kristall, aufgewachsen, angeschliffen und

poliert;

Bildbreite 15 cm.

Im englischen Sprachraum werden solche gebänderten

Baryte als "Oakstone" bezeichnet. Der Name entstand wohl

in England den 19. Jahrhunderts in Arbor Low in der

Grafschaft Derbyshire als "pseudostalactitic baryte".

|

Radialstrahliger, brauner Baryt mit unterschiedlich

gefärbten Zonen auf alteriertem Dolomit, angeschliffen

und poliert;

Bildbreite 7 cm

|

Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit

unterschiedlich gefärbten Zonen, angeschliffen und

poliert;

Bildbreite 10 cm.

Der Baryt ist sicher jünger wie die Baryte in den

Gangvorkommen, denn er überwächst den weißen Baryt. Da

das Vorkommen innerhalb der Goethite liegt, ist ein

tertiäres Alter abzuleiten. Der Grund für die

merkwürdige Farbe und die Zonierungen konnte bisher

nicht ergründet werden. Vermutlich sind es

Spurenelemente, die ungleich verteilt die Farbe und auch

die Fluoreszenz anregen.

Für den Baryt, der nach der Reduktion zu BaS im Jahre

1603 zur Entdeckung der Fluoreszenz führte, ist als

Anreger das Cu-Ion nachgewiesen worden (LASTUSAARI et

al. 2014). Dies verwundert, da sonst Cu als Löscher

einer Fluoreszenz gilt. Es ist für dieses Vorkommen

nachgewieseb, dass Manganionen das Leuchten auslösen.

|

Stück radialstrahliger, brauner Baryt mit

unterschiedlich gefärbten Zonen, abgeschieden einst auf

Dolomit. Die Druse ist umittelbar nach der Bildung

zerbrochen, aber es wurde weiter Baryt auf den

Bruchflächen abgeschieden, so dass das Stück allseitig

von Baryt-Kristallen überkrustet ist, angeschliffen

und poliert;

Bildbreite 12 cm.

Darunter das gleiche Stück unter UV-Licht mit einer

ausgesprochen starken gelben Fluoreszenz des

unscheinbaren Baryts!

|

Funde aus der Baustelle im Oktober 2014.

Das Schwerspatvorkommen der Grube Marga wurde während des

Abbaues des Manganerzes entdeckt, aber erst 1933 begann man

diesen bergmännisch zu gewinnen. Nur ein einzelnes Haus am

Straßenrand der Straße von Sailauf nach Eichenberg – die

ehemalige Verwaltung – erinnert an das mit Unterbrechung von

1933 bis 1952 hier betriebene Schwerspatbergwerk. Das Mundloch

ist verstürzt und ohne Kundigen kaum mehr erkennbar. Nach

einer Förderperiode von 1934 bis 1945 ersoff die Grube, da

kein elektrischer Strom zur Verfügung stand. Erst 1946 wurde

die Grube gesümpft und wieder eröffnet. Die hier angestellten

Bergleute mussten nicht in den Krieg.

Im September 1938 ereignete sich ein Unglück, bei dem der

damals ca. 38jährige Bergmann Eduard MÜLLER tödlich

verunglückte. Die Ursache soll im Schalten der Fördertechnik

gelegen haben und war als „Scherz“ gedacht.

Das Stollenmundloch der Grube Marga bei

Eichenberg mit Prof. Dr. Martin OKRUSCH,

aufgenommen am 19.08.2006.

Links:

Stück weßer Schwerspat mit winzigen Einschlüssen aus

Chalkopyrit,

Bildbreite 10 cm,

Rechts:

Verquarzter Baryt aus der Grube Marga,

Bildbreite 12 cm.

Der in Teilen hohe Gehalt an Quarz im Baryt war der Grund, dass

einige Bergleute die Lungenkrankheit Silikose bekamen. Dabei

kann man im Handstück kaum sehen, dass Quarz im Baryt enthalten

ist.

- Rhyolith (Quarzporphyr).

Im Bereich einer, von Norwest nach Südost verlaufenden

Störung, etwa 1 km südlich von Eichenberg sind oberpermische

Magmen zu Rhyolithen erstarrt (OKRUSCH & WEINELT

1965:130ff). Die sehr kleinen Vorkommen sind nur durch

Lesesteine belegt und unterscheiden sich bei näherem Hinsehen

in der (Fludial-)Textur deutlich von den Rhyolithen bei

Sailauf.

Rhyolith von Eichenberg, angeschliffen und

poliert,

Bildbreite 7 cm

Der Rhyolith aus dem Foto oben im

Dünnschliff, linear polarsiertes Licht,

Bildbreite 5 mm

Das gelbliche, bräunliche bis graue Gestein ist stark

alteriert, zeigt aber noch die typischen Fließstrukturen.

Stellenweise sind dünne Risse mit Quarz verheilt. Im

Dünnschliff kann man mind. 2 Alterationsstufen unterscheiden.

Bemerkenswert sind die zahlreichen Hellglimmer, die noch

relativ frisch in der Grundmasse erkannt werden können. Die

Quarze zeigen die typischen Korrossionsbuchten und die

Feldspäte sind meist bis zur Unkenntlichkeit und löchrig

zersetzt, aber besonders die Plagioklase sind auch gitterartig

rekristallisiert. Girlandenförmig ist Eisenhydroxid in der

Grundmasse eingestreut. Opake Erzmineralien fehlen. Wenige

Xenolithe des umgebenden Kristallins sind als

Glimmeransammlungen und undulös auslöschende Quarzkörner

sichtbar. Die sicher einst glasige Grundmasse ist zu einer

feinkristallinen Masse rekristallisiert.

Leider ist im Umfeld des Ausstreichens auch für den Wegebau

Quarzpoprhyr von der Hartloppe bei Sailauf angefahren worden,

der inzwischen durch die Erosion, Feldbearbeitung und

Änderungen am Wegenetz flächig zerstreut wurde, so dass eine

eindeutige Unterscheidung der Lesesteine nicht immer ganz

einfach ist. Kennzeichen können sein: frisches Gestein,

rötliche Farben, frische Bruchkanten und Korngröße.

Literatur:

LASTUSAARI, M., LAAMANEN, T., MALKAMÄKI, M., ESKOLA, K. O.,

KOTLOV, A., CARLSON, S., WELTER, E., BRITO, H., BETTINELLI, M.,

JUNGNER, H. & HÖLSA, J. (2012): The Bologna Stone: histor´s

first persistent luminescent material.- European Journal of

Mineralogy, Vol. 24, No. 5 – September, October, p. 885 -

890, 5 Fig., [Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 730, 754ff,

774ff.

LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und

Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.

38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J., SCHMITT, R. T. & VÖLKER, A. (2018): Die

untertägige Mangan- und Eisenerzgrube „Heinrich“ zwischen

Eichenberg und Sailauf im Spessart - später die Grube „Marga“ auf

Schwerspat.- S. 483 - 508, 15 Abb., 5 Tab., Jahresberichte und

Mitteilungen des Oberrheinischen Geologischen Vereins Neue Folge 100

für das Jahr 2018, 1 - 584 S., 336 Abb., 27 Tab., [E.

Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer, Band 44, 220 S., 14 Abb., 3 gefaltete

Beilagen, 1 großformatige mehrfarb. geolog. Karte, [Gebrüder

Borntraeger] Berlin.

OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur

Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921

Schöllkrippen.- 327 S., 53 Abb., 10 Tab., 3 Beil. [Bayerisches

Geologisches Landesamt] München.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

Joachim LORENZ beim Erklären der Gesteine im frisch

freigeschnittenen Steinbruch Dicksbusch

bei Blankenbach.

Aufgenommen am 10.10.2009

Zurück zur

Homepage oder zum Anfang der Seite