Der Basalt von

Winzenhohl

im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Der schräg einfallende, ellipsoidisch

absonderende Basalt-Gang, in dem ihn umgebenden Gneis hinter

den Baustahlmatten für die Stützmauer, siehe Bild unten;

aufgenommen am 30.03.1978

(zufällig auf dem Weg vom Steinbruch Sailauf zum Steinbruch

bei Dörrmorsbach).

Zusammenfassung:

Der bereits von Hugo BÜCKING als anstehend beschriebene - bei der

geologischen Landesaufnahme der Geologischen Karte Blatt Nr. 6021

Haibach jedoch bei der Kartierung in den 1960er Jahren nicht

wieder aufgefundene - Feldspathbasalt von Winzenhohl - ist von J.

LORENZ im Jahre 1978 im Zuge einer Straßenverbreiterung als 0,90 -

1 m mächtiger, in die Schieferung der umgebenden

Muskovit-Biotit-Schiefer annähernd konkordant eingedrungener

kugelig-ellipsoidisch absondernder Basaltgang erneut entdeckt

worden. Der Fund ist deshalb bedeutsam, weil es das bisher einzig

bekannte Basaltvorkommen im Gebiet des Gradabteilungsblattes

Haibach war.

Nach der Untersuchung von Frau Dr. D. SCHMEER handelt es sich um

einen sehr feinkörnigen, zum Teil blasig entwickelten, Hornblende

führenden Augit-Plagioklas-Basalt. Eine absolute Altersdatierung

erbrachte 65 - 67 Ma (LORENZ & WEINELT 1981).

Geschichte:

BÜCKING (1892, S. 213) berichtet:

"...; wohl aber fand ich Basalt auf ganz kurze

Erstreckung a n s t e h e n d ö s t l

i c h v o n W i n z e n h o h l an der auf

der Karte (allerdings zu groß) angegebenen Stelle. Der Basalt

ist hier stark zersetzt und zwar in eine erdige, graue Masse;

nur einzelne umherliegende Kugeln sind noch verhältnismäßig

frisch. In diesem erscheint der Basalt dunkelgrau und äußerst

dicht, sodass abgesehen von wenigen wesentlich aus Calcit und

Brauneisen bestehenden kleinen Mandeln, man mit blossem Auge

kein Gemengtheil erkennen kann. Unter dem Mikroskop löste sich

das dichte Gestein auf in ein Haufwerk von zahlreichen

Augitmikrolithen, kleinen und grösseren Plagioklasen, vielen

Magneteisenkrystallen und kleinen rundlichen Pseudomorphosen,

welche aus Serpentin bestehen und wohl auf Olivin

zurückzuführen sind. Einzelne größere Augite, zum Theil

knäuelartig verwachsen, treten einsprenglingsartig aus dem

Gewebe hervor; ihre Dimensionen sind aber immerhin so geringe,

dass mit blossem Auge nicht wahrgenommen werden kann. Der

Basalt von Winzenhohl wäre darnach ein F e l d s p a t b

a s a l t."

Im Zuge der seit Herbst 1977 bis Frühjahr 1978 bei Winzenhohl

durchgeführten Straßenbauarbeiten wurde die Ortsverbindungsstraße

Winzenhohl - Hösbach Bahnhof verbreitert bzw. Platz für die Anlage

eines Gehweges geschaffen. Bei meinen Begehungen im März 1978

entdeckte ich bei Absuchen der durch die Verbreiterungen der

Straße entstandenen Böschungen den Basalt wieder, jedoch ohne die

Bedeutung zu erkennen. Den Zusammenhang zw. dem Vorkommen und

BÜCKING wurde von Wi. WEINELT erkannt.

Das Vorkommen liegt ca. 220 m südlich des Höhenpunktes 192 NN,

bei R 351664 H 553799 der TK 25 Nr 6021

Haibach am Westhang der "Höhe gegen Keilberg". Der Aufschluss ist

seit dem durch eine dicke Betonstützmauer verdeckt:

Hinter der langen Stützmauer in der rechten Bildmitte verbirgt

sich

der Basalt von Winzenhohl,

aufgenommen am 09.07.1995

Der 0,90 - 1 m mächtige Basaltgang setzte in den in diesem

Bereich mit 45° gegen SE einfallenden algonkischen

Muskovit-Biotit-Schiefer (ag1,gl der GK 25, Nr. 6021 Haibach, Wi.

WEINELT 1962) annähernd konkordant in der Schieferung auf. Gegen

das Ausgehende war er bis zur Unkenntlichkeit zersetzt und

verwittert und wurde von perglazialem Wanderschutt überlagert. In

seinem unteren, etwas über 3 m aufgeschlossenem Gangteil sonderte

er kugelig-ellipsoidisch ab. Das Nebengestein ließ kleinerlei

Kontakterscheinungen erkennen. Dies ist auch nicht zu erwarten, da

das metamorphe Gestein bereits auf 650 °C erwärmt war und bei dem

kleinen Gang die Erwirkzeit nur sehr kurz war.

Gesteinkundlicher Befund:

An der Fundstelle wurde vom Autor am 30.03.1978 eine

ellipsoidische Gesteinsprobe (Durchmesser 20 und 13 cm) entnommen

und dem Bayerischen Geologischen Landesamt für die Anfertigung von

Dünnschliffen übersandt).

Das schalig absondernde Basaltellipsoid besitzt eine hell- bis

mittelbraune Verwitterungsrinde mit Überzügen von schwarzen

Mangandendriten, kleinen Tupfen (1 - 3 mm Durchmesser) und mehrere

Zentimeter große Flecken von Manganoxid sowie von

hellrosafarbenen, orangegelben Tapeten von Eisenoxidhydrat als

sekundäre Absätze, des im Gestein zusitzenden Bergwassers.

Vereinzelnd enthält die Verwitterungsrinde bis 2 mm große runde

oder länglich ovale, mit Brauneisenmulm (Limonit) gefüllte Poren

oder Löcher ehemaliger Gasblasen. Der mit der Diamantsäge

zerschnittene ellipsoidische Gesteinskörper läßt auch in seinem

Inneren einen schaligen Aufbau erkennen. Es wechseln hierbei 1 bis

3 cm breite dunkelgrau bis graubraun gefärbte, dichte Schalen mit

schmalen, dunkelbraunen Zonen ab (0,5 - 4 mm). Da letztere gegen

den Rand des Gesteins bis auf 1 cm Stärke zunehmen und sich hier

einerseits in ellipsoidischen Kleinformen aufzulösen beginnen,

andererseits aber als Farbbahnen auch feinsten längs-, quer- und

diagonal verlaufenden Haarrissen im Gestein folgen, wird ihre

sekundäre Entstehung durch die Wanderung und Ausfällung von

Eisenoxihydratlösungen entlang der Wegsamkeitsgrenzen des

Schalenbaues und der Rissstrukturen gedeutet. der Anschnitt läßt

zudem bis maximal 5 mm Durchmesser große runde, ovale und auch

dreieckige Mandeln als Hohlräume nach Gasblasen erkennen, die zum

Teil mit Zeolithen randlich besetzt, zum Teil mit Limonit gefüllt

sind. Gegen den Rand, besonders aber gegen das Hangende der

orientiert entnommenen Gesteinsprobe treten sie mit bis zu 7

Stück/cm2 etwas vermehrt auf.

Stück Basalt (angeschliffen und poliert) mit einer randlicher

Verwitterungszone

(hellgrau), im Innern frisch und mit kleinen Einschlüssen aus

Calcit und einem

Zeolith durchsetzt; die Hohlräume am Rand sind leer;

Bildbreite ca. 15 cm

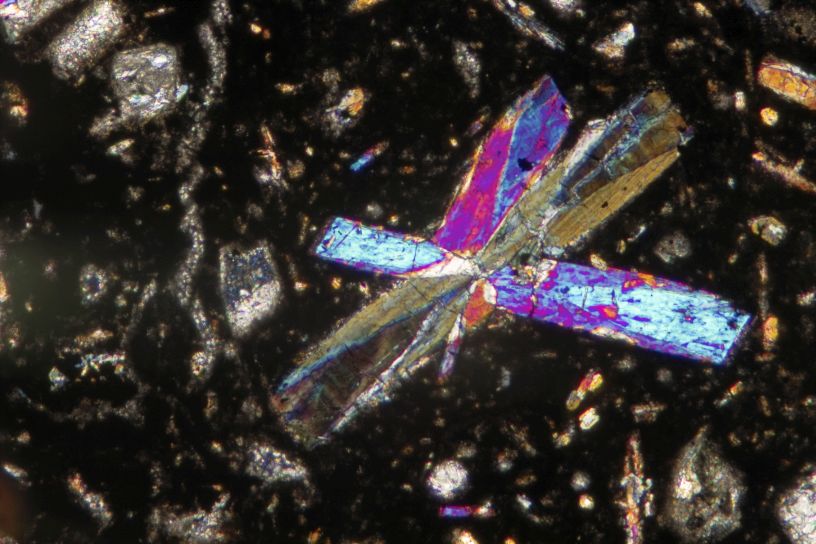

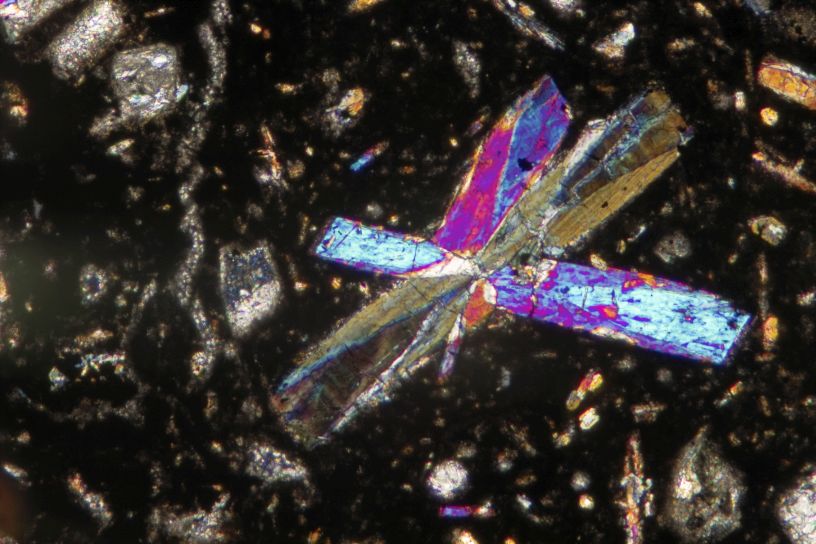

Sternförmig verwachsene (Titan-)Augit-Kristalle ("Sanduhrstruktur")

in der Grundmasse des Basalts, gekreuzte Polarisatoren;

Bildbreite 2 mm.

Der Mineralbestand und das Gefüge der vorliegenden Basaltprobe

sind von (Fräulein) Dr. D. SCHMEER (früher Bayerisches

Geologisches Landesamt) unter anderem an dem Dünnschliff Nr. X

1944 bestimmt und untersucht worden. Nach dem von ihr am

08.05.1979 mitgeteilten Befund handelt es sich bei dem

vorliegenden Gestein um einen sehr feinkörnigen, Hornblende

führenden Augit-Plagioklas-Basalt mit schwach intersertalem Gefüge

und Blasenhohlräumen. Die Randsäume der Blasenhohlräume sind mit

Zeolithkristallen besetzt, die Blasenhohlräume selbst mit braunem

Limonit gefüllt.

Radiometrisches Alter:

Herr Prof. Dr. H. J. LIPPOLT (*1933 †2011), ehemaliger Leiter des

Laboratoriums für Geochronologie der Universität Heidelberg, hat

an dem Hornblende führenden Augit-Plagioklas-Basalt eine

Altersdatierung vorgenommen. Es wurde 65 - 67 Millionen Jahre

ermittelt. Es wäre demnach der spät-kretazisch-altertiären

Vulkanitgruppe zuzuordnen, die im Kraichgau, im Sprendlinger Horst

und im Spessart auftritt.

Literatur:

BÜCKING, H. (1892): Der Nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der

Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge Heft

12, 274 S., Berlin.

LORENZ, J. & WEINELT, Wi. (1981): Der Basalt von Winzenhohl im

südlichen Kristallinen Vorspessart.- Aufschluss 32, S. 25

- 27, Heidelberg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 598.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000 Blatt Nr.6021 Haibach.- 246 S., München.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite