Der kleine Basalt

von

Oberbessenbach

im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

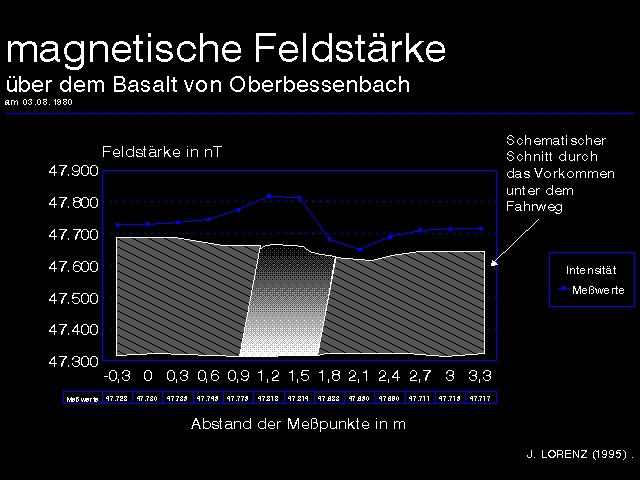

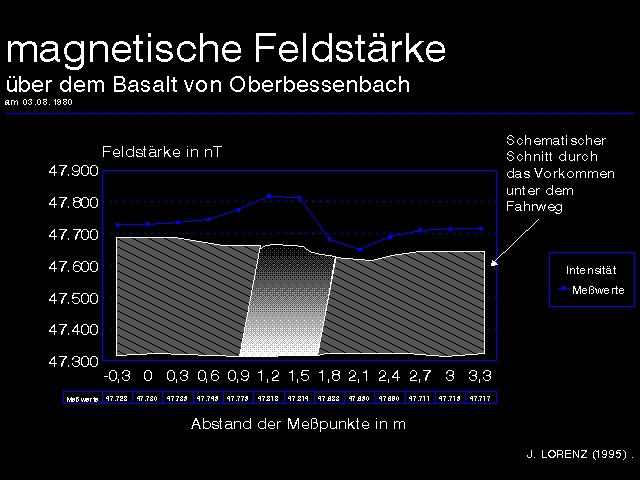

Graphische Darstellung der geomagnetischen

Vermessung des Basaltes.

(solche Grafiken erstellte man einst mit dem Programm Harvard

Graphics in der DOS-Version)

Zusammenfassung:

Der Ein bis damals nicht bekanntes, geringmächtiges

Basaltvorkommen wurde 1980 südlich des Bessenbacher Ortsteils

Oberbessenbach festgestellt. Es befindet sich nahe einer

herzynisch streichenden Störung, innerhalb einer Scholle von

Metabasiten, die am Kirschlingsbach anstehen.

Eine absolutes Alter des Basaltes konnte wegen der bereits zu

stark fortgeschrittenen Verwitterung nicht ermittelt werden.

Lage:

Die Felsen und weitgehend verwachsene, kleine Schürfe in der

Umgebung des Kirschlingsgrabens liegen südlich Oberbessenbach bei

Aschaffenburg. Von Oberbessenbach aus fährt man vorbei an der

Zeckenmühle man Talaufwärts bis zur Talgabelung (Kirschlingsgraben

- Heilmannsfurt), siehe hierzu auch die GK 6021 Haibach, R 351865

H 553300, siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 198,

Aufschluss Nr. 91).

Basalt:

Ein bisher nicht bekanntes, geringmächtiges Basaltvorkommen

konnte südlich des Bessenbacher Ortsteils Oberbessenbach

festgestellt werden. Es befindet sich nahe einer in der

Geologischen Karte eingezeichneten Störung und innerhalb einer

Scholle von Metabasiten, die benachbart am Diorit, im Bereich des

Kirschlingsgrabens abstehen.

Schon im Sommer 1975 entdeckte JLo einzelne Basaltstücke an der

Böschung des ca. 1970 instandgesetzten Waldweges, der vom

Kirschlingsgrabenbach zur Heilmannsfurt führt. Sie waren stark

verwittert und auf einen kleinen Raum beschränkt. Die große

Entfernung zur nächsten Siedlung und keine Ortsfremde

Beschotterung der Wege sprachen gegen eine Verschleppung durch

Menschen. Da nur wenige Basaltstücke herumlagen und das Anstehende

in dem mit Jungwald bestandenem Gebiet nicht aufgefunden werden

konnte, geriet die Entdeckung in Vergessenheit ).

Angeregt durch Wi. WEINELT, München, wurde Kontakt mit O.

MÄUSSNEST (*19.01.1931 †10.11.1983)

aufgenommen, der im Odenwald auf dem Messtischblatt Nr. 6120

Obernburg a. Main zahlreiche Vulkanite mittels magnetischer

Feldmessungen nachweisen konnte. Er hat dort 9 Vorkommen

aufgefunden (MÄUSSNEST 1978). Durch Vermittlung erklärte sich Hans

BERCKHEMER (*16.01.1926 †23.07.2014) von

der Universität Frankfurt, bereit, Messungen zur Lokalisierung des

Basaltes durchzuführen.

Bei der hier verwendeten Methode wird die

Intensität des erdmagnetischen Feldes gemessen. Diese, vom

Erdinnern verursachte Kraft ist nördlich des Polarkreises am

grössten, um nach Süden abzunehmen. Am Wendekreis des Steinbocks

wird ein Minimalwert erreicht. Von dort steigen die Werte wieder

an, um am südlichen Polarkreis erneut ein Maximum zu erreichen.

Im Aschaffenburger Raum lag die magnetische Feldstärke bei etwa

47.000 nT (Nano-Tesla); dieser Wert schwankt aber zeitlich und

örtlich! Die magnetischen Feldlinien Fallen bei uns unter einem

Winkel von ca. 25° ein (Inklination). Befindet sich ein

magnetischer oder magnetisierbarer Körper innerhalb eines

nichtmagnetisierbaren Raumes, so wird das Magnetfeld verändert.

Diese Veränderung kann mit einer magnetischen Feldwaage oder mit

einem Protonen-Magnetometer nachgewiesen werden. Die

Magnetiserbarkeit (Suszeptibiltät) ist bei Ultrabasiten und

Basalten am größten und bei Sedimentgesteinen wie z. B. bei

Kalkstein am kleinsten. Ursache hierfür ist vor allem das sehr

häufige Mineral Magnetit. Dieser kommt praktisch in allen

Basalten in höherer Konzentration vor, wodurch sich der Basalt

von der Umgebung abhebt (Anomalie).

Zum Nachweis des hier gesuchten Basaltes wurde ein

Protonen-Magnetometer verwendet. Das sehr teure Gerät ist einfach

in der Handhabung und liefert sehr genaue Ergebnisse (digitale

Anzeige mit einer Auflösung von 1 nT - Nanotesla). Der gesuchte

Basalt konnte sehr schnell lokalisiert werden, da er sich durch

eine sehr kleinräumige, aber sehr hohe Anomalität

(Maximalanomalität delta Z ca. 100 nT auszeichnet.

Ein kleiner Schurf, angelegt vom Autor, belegte den anstehenden

Basalt in ca. 10 cm Teufe, 31 m SE des Punktes 262 westlich der

Heilmannsfurt (R 351883 H 553277 der GK 25

Nr. 6021 Haibach). Ein größerer Schurf konnte nicht angelegt

werden, da das Vorkommen mitten auf dem Waldweg liegt (siehe

Foto). Somit wurden die schon 1975 gefundenen Stücke bei der

Erneuerung des Weges aus dem Verband gelöst.

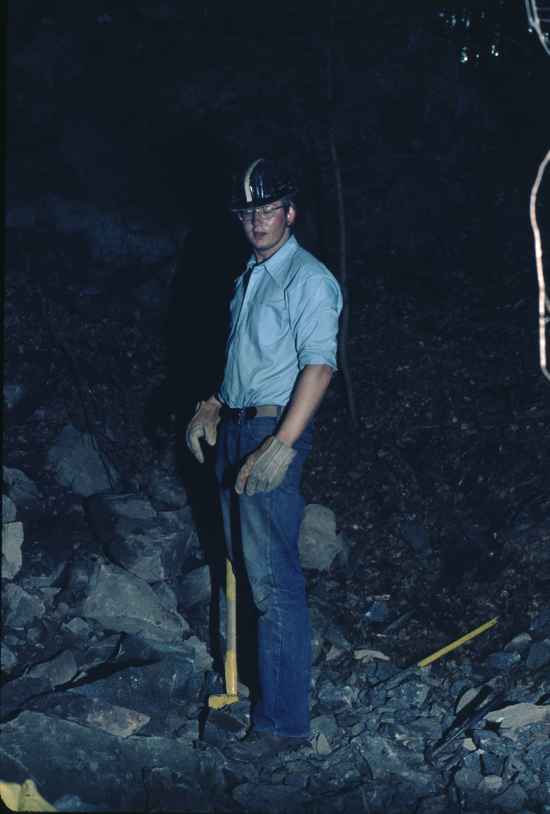

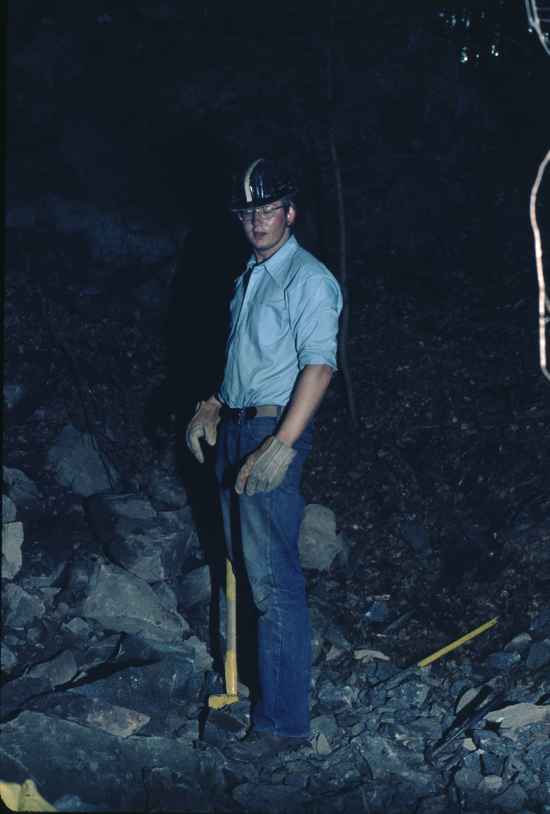

Die Stelle im Waldweg mit dem Loch und darin der

Stiel der Kreuzhacke

am 09.08.1980

Trotzdem kann man aus den gewonnenen Daten schließen, dass es

sich um einen kleinen Basaltschlot handelt, der sehr steil

einfällt und einen max. Durchmesser von 80 cm hat. Umgeben wird

der stark zersetzte Basalt von einem ebenfalls stark zersetzten

Amphibolit (am, der GK 25 Nr. 6021 Haibach, WEINELT 1962).

Thermische Kontakterscheinungen waren nicht zu erwarten und

konnten auch wegen der starken Verwitterung nicht festgestellt

werden. Im Innern führte der Basalt rundlich absondernde Partien

bis zu einem Durchmesser von 25 cm. Das Bayerische Geologische

Landesamt hat davon Proben zum Anfertigen von Dünnschliffen

erhalten und nach der mikroskopischen Untersuchung handelt es sich

um einen feinkörnigen, an Magnetit reichen

Olivin-Plagioklas-Basalt.

Stück des Basaltes von Bessenbach (angeschliffen

und poliert), außen stark verwittert,

im Innern frisch;

Bildbreite ca. 10 cm

Eine Altersdatierung wurde von H. J. LIPPOLT (Heidelberg)

versucht. Sie war aber aufgrund der starken Zersetzung nicht

möglich.

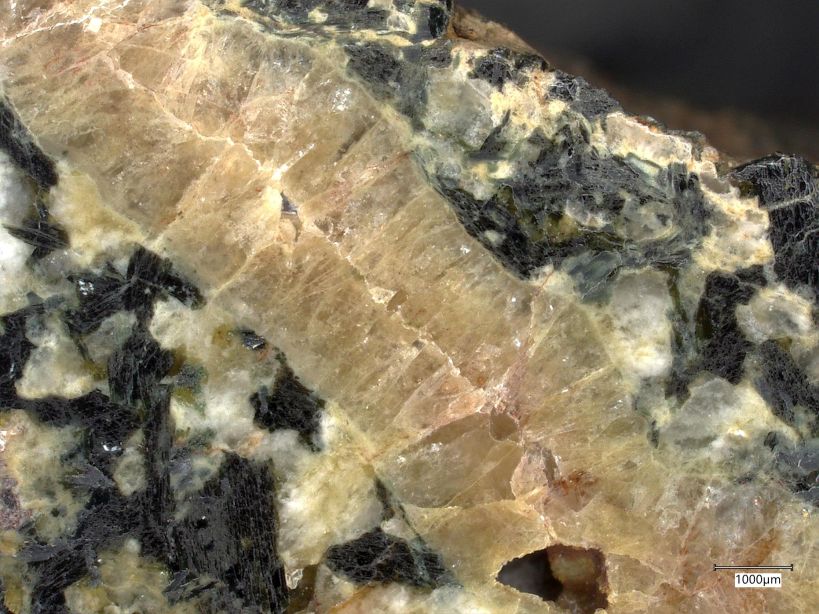

In den in der Umgebung anstehenden Gesteinen konnte um 1975 ein

Reihe von typischen Kluftmineralien gefunden werden, wie sie

typisch für die hornblendereichen Gesteine des Spessarts sind:

In den meist mit Calcit gefüllten Klüften ist neben Epidot,

Aktinolith, Adular, Titanit auch noch Prehnit gefunden worden. Die

Zerlegung des sehr harten und zähen Gesteins ist sehr schwer.

Inzwischen wurde der grösste Teil der herumliegenden Felsbrocken

von der örtlichen Bevölkerung für Trockenmauern und ähnliches

abgefahren.

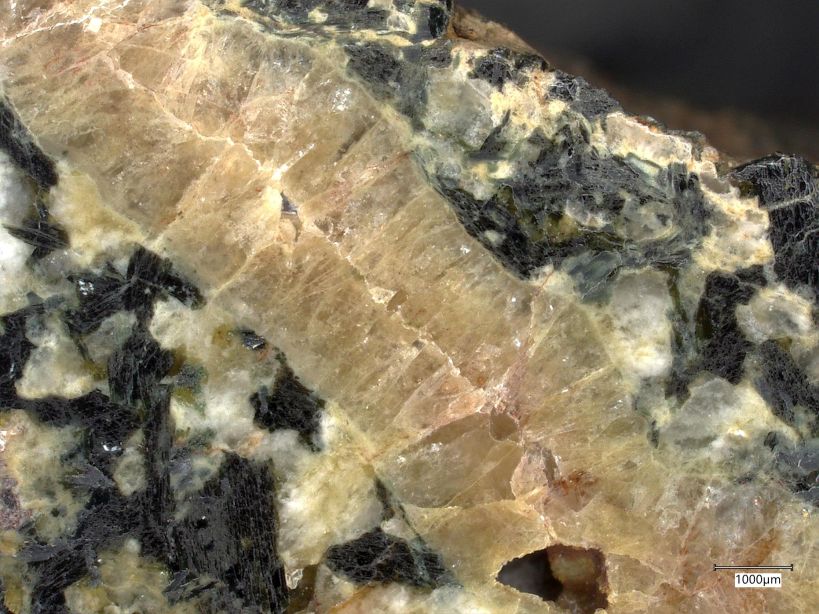

Nadelige Epidot-Kristalle mit weißem Adular als

Kluftfüllung im Diorit,

Bildbreite ca. 2 cm

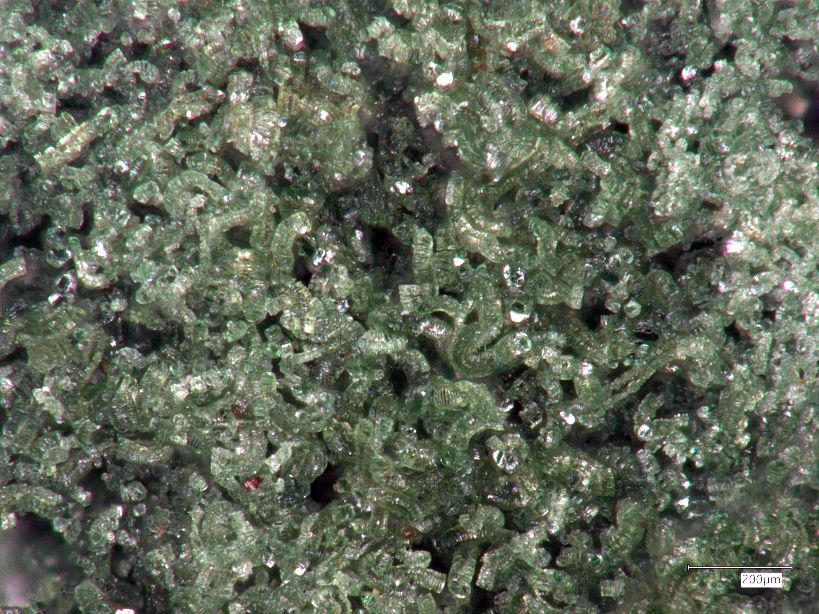

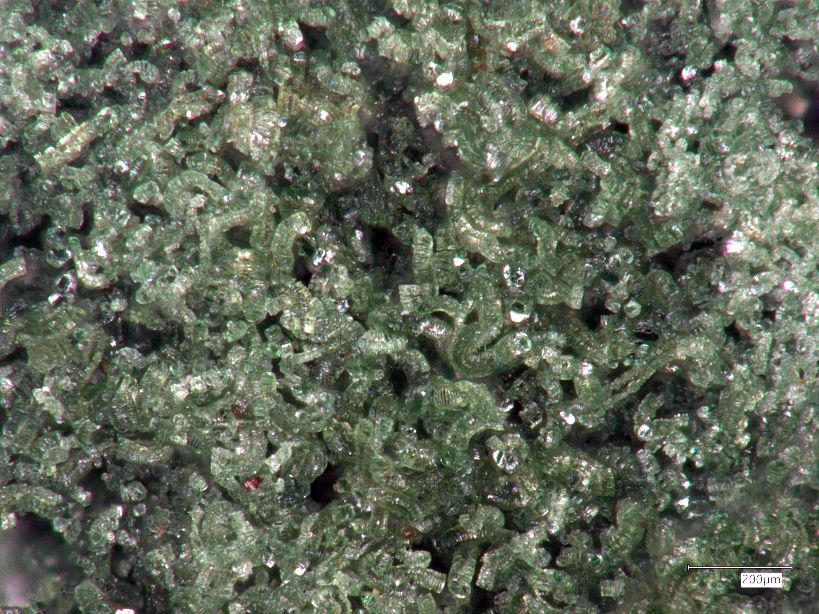

Kleine Prehnit-Kristalle als Kruste auf

Adular-Kristallen

Bildbreite ca. 14 mm

Joachim LORENZ beim Zerschlagen von größeren

Gesteinsblöcken mit dem Vorschlaghammer,

aufgenommen am 01.07.1975

Weißliche bis farblose Adular-Kristalle als Bestandteil

einer Kluft,

Bildbreite 6 mm

|

Gemeine Hornblende mit einem diagonal durchs Foto

verlaufender Riss, bei dem die Hornblende faserig (Asbest)

weiter gewachsen ist,

Bildbreite 3 mm

|

Grüner Epidot-Kristall mit Chlorit in einer Druse; der einst

diese verschließende Calcit wurde mittels verdünnter HCl

aufgelöst,

Bildbreite 3 mm

|

Wurmförmige Aggregate aus Klinochlor,

Bildbreite 1,5 mm

|

Metamikter Allanit als dunkle Masse mit einer Fortwachsung

aus Epidot,

Bildbreite 6 mm

Dabei ist durch die 330 Millionen Jahre anhaltende Strahlung

aus dem Uran und Thorium das Kristallgitter so weit

zerstört, dass der kristalline Aufbau einem amorphen

gewichen ist. Dies erzeugt den harzigen Glanz.

|

Prehnit als massive Kluftfüllung eines Risses im Gestein,

Bildbreite 10 mm

|

Pegmatit-Abbau

Kleiner Steinbruch zur Gewinnung von Feldspat,

aufgenommen am 20.04.2019

In der geologisch sehr vielfältigen Ecke südlich von

Oberbessenbach steht auch ein pegmatitisches Gestein an, welches

sehr reichlich Kalifelspat enthält, der zusammen mit Quarz als

Rohstoff zumindest kurzzeitig abgebaut wurde. Davon zeugt ein

kleiner Steinbruch und eine Zufahrt, die wohl extra dafür gebaut

worden ist. Das im Gelände recht unauffällige und leicht

zerteilbare Gestein enthält außer verwittertem Biotit keine

akzessorischen Minerale. Dies ist typisch für die Pegmatite im

Umfeld des Diorits.

Typischer Pegmatit. Das rissige Gestein enthält

verwitterte Biotit-Tafeln;

angeschliffen und poliert,

Bildbreite 12 cm

Literatur:

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 593ff.

MÄUSSNEST, O. (1978): Die vulkanischen Vorkommen des

Meßtischblattes Obernburg/Main.- Jber. Mitt. Oberrhein. Geol.

Ver., N. F. 60, S. 167 - 173, Stuttgart.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- S. 67 ff, S. 75 ff, S.

197, München.

WEINELT, W. & LORENZ, J. (1983): Ein neues Basaltvorkommen im

südlichen kristallinen Vorspessart.- Aufschluss 34, S. 405

- 406, Heidelberg.

Hinweis:

Seit dem 24.05.2003 gibt es einen Europäischen

Kulturweg um Oberbessenbach. Dabei wird in einem 12 km langen

Weg mit moderaten Steigungen die Landschaft um Oberbessenbach

mit einigen Tafeln erläutert. Der Beginn ist an der Kirche (dort

ist auch ein Parkplatz vorhanden).

Veranstaltung zur Eröffnung des Kulturrundwegs am

24.05.2003 an der Kirche in Ober-

Bessenbach

Zurück zur

Homepage oder zum Anfang

der Seite