Opal & Sphaerosiderit

aus Steinheim a. Main -

Produkte der Lavaströme aus dem Vogelsberg?

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

In den Steinbrüchen von Dietesheim konnten die basaltischen

Andesite bis 1983 studiert werden,

aufgenommen links 12.01.1980 (säulige Absonderung) ,

rechts 18.03.1975 (beim Laden auf einen älteren LKW

(Haubenschnautzer) mit einem O&K-Bagger RH 30 mit Hochlöffel

und Klappschaufel).

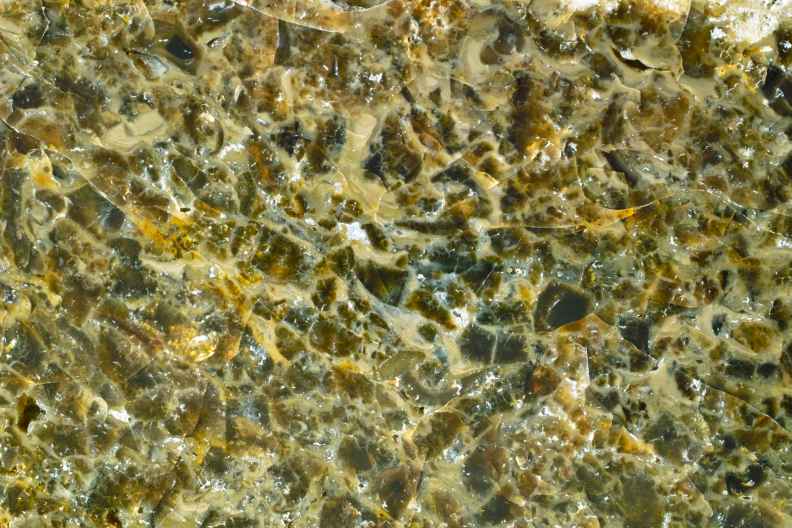

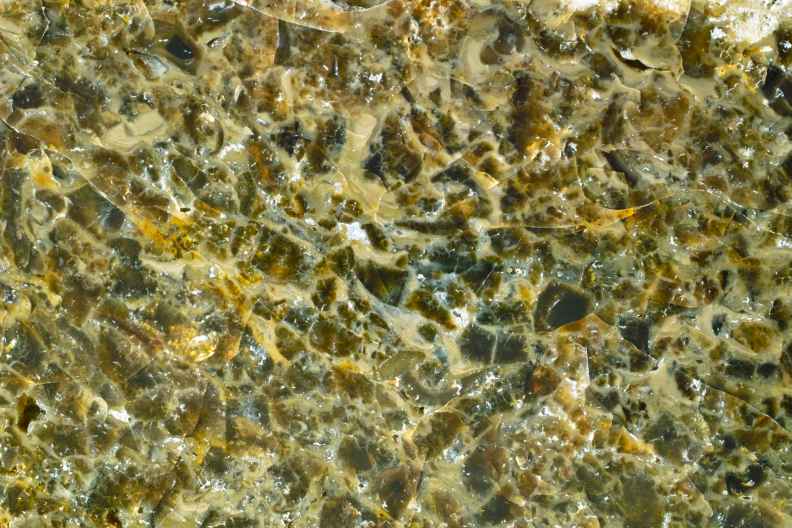

Typischer Opal aus Steinheim (angeschliffen und poliert) - aber

kein

Holzopal, d. h. ein Opal mit Resten einer biologischen Struktur,

Gewicht 2.120 g, was einem Edelsteingewicht von 10.600 Karat

entspricht!

Bildbreite 12 cm

Der "Basalt" (basaltischer Andesit)

von Steinheim (Hanau) und Dietesheim (Stadtteil von Mühlheim bei

Offenbach)

Das gleiche Gestein wie zwischen Alzenau

und Kahl findet sich westlich von Alzenau über Großauheim,

Hanau, Wilhelmsbad, Steinheim, Dietesheim bis nach Frankfurt und

nach Schlüchtern.

In und um Steinheim und zwischen Mühlheim-Dietesheim und

Hanau-Steinheim wurden zahlreiche Steinbrüche betrieben. Die

Steinbrüche bei Dietesheim mit dem dicksäulig absondernden

Basalt bestanden sicher schon um 1915. Die beiden

zuletzt in Förderung stehenden Steinbrüche wurden von mir noch

zwischen 1974 und 1983 besucht. Der kleinere Steinbruch liegt

südwestlich vom Mühlheimer Stadtteil Dietesheim in der Gemarkung

"An den Steinbrüchen" am südwestlichen Oberwald. Er war seit

1983 aufgelassen und lief aufgrund des Abschaltens der Pumpen

teilweise voll Wasser (siehe unten).

Die aufgelassenen Teile im Steinbruch nach dem Auflassen

aufgenommen am 11.05.1980

Der größere Steinbruch, betrieben von der Vogelsberg

Basaltwerke GmbH, Werk Mühlheim, liegt südöstlich von

Mühlheim-Dietesheim in der Gemarkung "An den Steinbrüchen". In

diesem Steinbruch steht unter einer Flugsandbedeckung und einer

Verwitterungszone sehr grobsäuliger Basalt, ca. 15 m mächtig,

an. Der letzte große Steinbruch wurde um 1983 aufgelassen. Die

ausgedehnten Bruchanlagen füllten sich mit Grundwasser, welches

vorher abgepumpt wurde. Daraus wurde der Oberwaldsee des

Erholungsgebietes "Steinbrüche Mühlheim-Dietesheim". Das Gelände

wurde mit Wanderwegen, Brücken, Hütten und Stegen erschlossen.

Die früheren Steinbrüche stehen heute unter Wasser und werden als

Badeseen genützt. Den säulig absondernden Basalt kann man nur

noch knapp über der Wasseroberfläche erkennen,

aufgenommen am 01.08.2007.

Der Steinbruch mit der Brücke am 01.08.2007.

Den umfangreichen Basaltabbau (z. B. auch der Basaltbruch

„Kaiser“ bei Wilhelmsbad, beispielsweise zur Gewinnung von

Straßenbaumaterial, gibt es im Raum zwischen Frankfurt und Hanau

bereits seit dem 18. Jahrhundert. Dies wird in einem anschaulichen

Reisebericht vom 21. Juni 1778 von J. A. de LUC beschrieben.

Bei dem Gestein (alt als Anamesit, auch Basalt und

Untermain-Trapp beschrieben) handelt es sich um einen

basaltischen Andesit, wie zahlreiche chemische Analysen zeigen

(RENFTEL 1998). Der Ursprung des vulkanischen Gesteins liegt im

Vogelsbergmassiv, ohne dass man dafür die genaue Quelle

kennt.

Mineralien, insbesondere der "Sphaerosiderit" und der Opal, aus

den um Hanau verbreiteten Basalten werden wohl schon seit über 150

Jahren aufgesammelt und haben eine weite Verbreitung erfahren.

Praktisch in allen Sammlungen mit altem Bestand - vor ca. 1900 -

sind schöne Stück aus Hanau oder Steinheim vertreten. Solche

Stücke wären aus Alzenau auch zu erwarten, sind aber von hier

nicht bekannt. BAUER (1909:483) beschreibt, dass große Mengen Opal

von Steinheim nach Idar-Oberstein zum Schleifen verbracht worden

sind.

Ich konnte die Steinbrüche von 1975 bis 1983 besuchen, da ich in

Offenbach arbeitete und der Weg zur Arbeit an den Steinbrüchen

vorbei führte, wenn ich mit dem Motorrad bzw. selten mit den

väterlichen Auto fahren konnte. Die guten Funde von Mineralien

stammten aber aus den lange geschlossen Steinbrüchen um Steinheim,

als man die Gesteinsgewinnung noch von Hand vornahm; es wurden

neben Pflastersteinen auch Kleinschlag produziert. In geringem

Umfang gab es auch eine eingeschränkte Werksteingewinnung (es gab

keine rissfreien, großen Blöcke), wie die vielen Bauwerke in der

Region zeigen.

Ein eigentlich "unmögliches" Fossil!

Fossiler Zapfen einer Konifere im blasenreichen

basaltischen Andesit als Abdruck der Lava, die über einen

Boden mit Zapfen gelaufen ist (die zwei mir

bekannten Stücke in den Sammlungen sind derzeit verschollen.

Die Stücke stammen aus der ehemaligen Sammlung Karl GOTTLIEB

(*1902 †1986),

Bad Orb und sind etwa so groß wie ein Pflasterstein. Die

Aufnahme stammt aus dem Jahr 1997.

Leider sind beide Stücke verschollen (vermutlich

gestohlen) - ich würde mich über einen Hinweis des

Verbleibs sehr freuen, da es

sich um lokal sehr bedeutsame Funde handelt.

Der Offenbacher Verein für Naturkunde (1858 - 2022)

besaß in seiner Sammlung ein sehr ähnliches Exemplar (1935

von Adolf ZILCH (*1911 †2006) im Krebs´schen Steinbruch bei

Dietesheim gefunden), welches aufgrund des Gesteins

eindeutig dem Vorkommen in Steinheim/Dietesheim zugeordnet

werden kann. Das Stück wurde zu verschiedenen Anlassen

gezeigt und befindet sich seit 2023 im Museum in Karlstein.

Rezent sind solche Formen z. B. aus Hawaii bekannt. Sie

entstehen an der Unterseite von Lavaströmen, wenn sehr

dünnflüssige Lavaströme Holz überwallen und dann schnell

erkalten. Das Holz verbrennt dabei, aber die Form bleibt als

Abdruck erhalten.

Rezentes Beispiel:

Der Vulkan Mauna Ulu (gehört zum Kilauea mit seinem Lavasee)

auf Hawaii eruptierte 1969 - 1974 enorme Mengen an sehr

dünnflüssiger Lava. Einzelne Lavafontainen erreichten

unglaubliche 500 m Höhe! Die kaum abgekühlten Lavamassen

liefen in die umliegenden Wälder und brannten alles nieder.

Um die dickeren Baumstämme bildete sich eine dünne Schicht

aus erstarrtem Gestein (gekühlt durch das Wasser des

Holzes), die die Baumstämme und den Maximalstand der Lava

nachzeichnen. Nachdem der Nachschub ausblieb, lief die noch

flüssige Lava ab und zurück blieben die "Baumstämme", die

über die einst hoch liegende Decke ragen. Die in Hawaii als

"Tree Mold" bezeichneten Formen sind im Innern, denn das

Holz verbrannte oder verkohlte nach dem Abfließen der Lava.

Im Innern ist beim genauen Hinsehen die Struktur der Rinde

der Bäume und Farne noch zu erkennen (aufgenommen am

25.03.1986).

Bei GRIES (1990:16) wird - basierend auf ZILCH -

beschrieben, dass man in den Basalt-Steinbrüchen nahe des

Liegenden die Abdrücke von noch stehenden Bäumen in dem

basaltischen Andesit gefunden hat, ähnlich denen, die rezent

in der sehr dünnflüssigen Lava auf Hawaii, verbrennen und

dann zylindrische Löcher in der erkalteten Lava

hinterlassen. Es sind weder Fotos noch Belegstücke bekannt.

HÄUSER (1954:52) berichtet ebenfalls über Pflanzenfossilien

aus dem Tonschichten zwischen den Vulkanit-Decken. Für diese

"Holzopale" als in Opal erhaltenes Holz gibt es bisher keine

Belegstücke, auch nicht in öffentlichen Sammlungen.

|

Steinheim: Die Steinbruchwand am Hotel

Neben dem Best Western Premier Hotel Villa Stokkum wurde im April

2014 die ehemalige Steinbruchwand mit Anker und Maschendraht

gesichert, so dass der Aufschluss (hätte das Zeug zu einen

Geotop) dauerhaft offen sein kann. Man sieht hier auf einer

Länge von ca. 50 m den großsäulig absondernden basaltischen

Andesit als Erstarrungsprodukt eines riesigen Lavastroms. Die frei

gelegte Wand ist etwa 8 - 10 m hoch. Es handelt sich hier um eine

Lavadecke ohne einen Bodenhorizont dazwischen (ist beispielsweise

aus Dietesheim bekannt). Am Wandfuß ist das Gestein noch relativ

frisch und im bergfrischen Zustand von tiefschwarzer Farbe. Nach

oben hin werden die im Querschnitt bis zu 1,5 m messenden und

senkrecht stehenden Säulen rissig. Die Zerteilung führt zu einem

kleinstückigen und rundlichen Absondern des vulkanischen Gesteins

bei einer Aufhellung, so dass man in den Bauwerken anhand der

Farbe abschätzen kann, aus welchem Teil des Lavastromes die

Bausteine entnommen wurden. Die Trennflächen der Säulen sind mit

erdigen Eisenoxiden und Ton gefüllt. Der Fels ist sehr dicht und

nahezu ohne Hohlräume; das kann man so deuten, dass der mächtige

Lavastrom kaum Gase führte und/oder gleichzeitig die hohe Auflast

keine Blasenbildung zuließ. Leider sind auch so gut wie keine

blasigen Zonen aufgeschlossen, so dass die bekannten Siderite

fehlen. Da das Gestein nur weing verwittert ist, fehlt hier auch

der Opal.

Ich hatte schon 1991 Gelegenheit, die damalige Hotelbaustelle zu

sehen. Damals war sogar das Liegende unter dem Andesit in der Form

eines braunen bis grauen, sandigen Tons aufgeschlossen. Die Stelle

ist heute überbaut.

Aus den Steinbrüchen zwischen

(Mühlheim-)Dietesheim und (Hanau-)Steinheim wurden folgende

Mineralien bekannt, von denen die meisten hier abgebildet

werden:

Siderit, Opal, Calcit, Baryt, Anorthit,

Goethit, Pyrit und Gips:

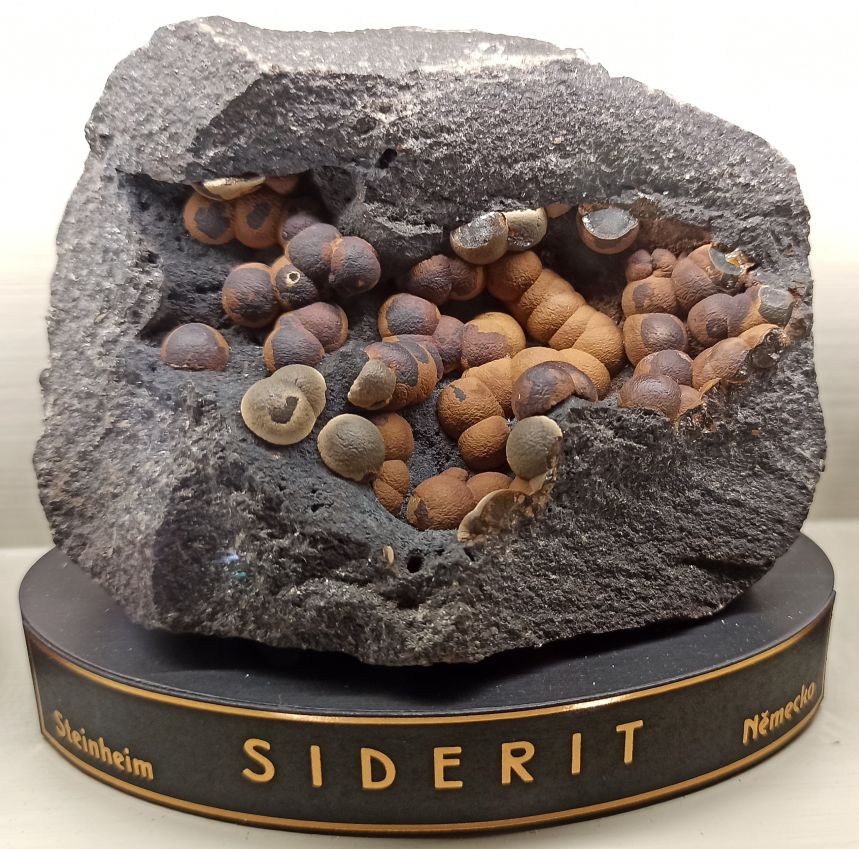

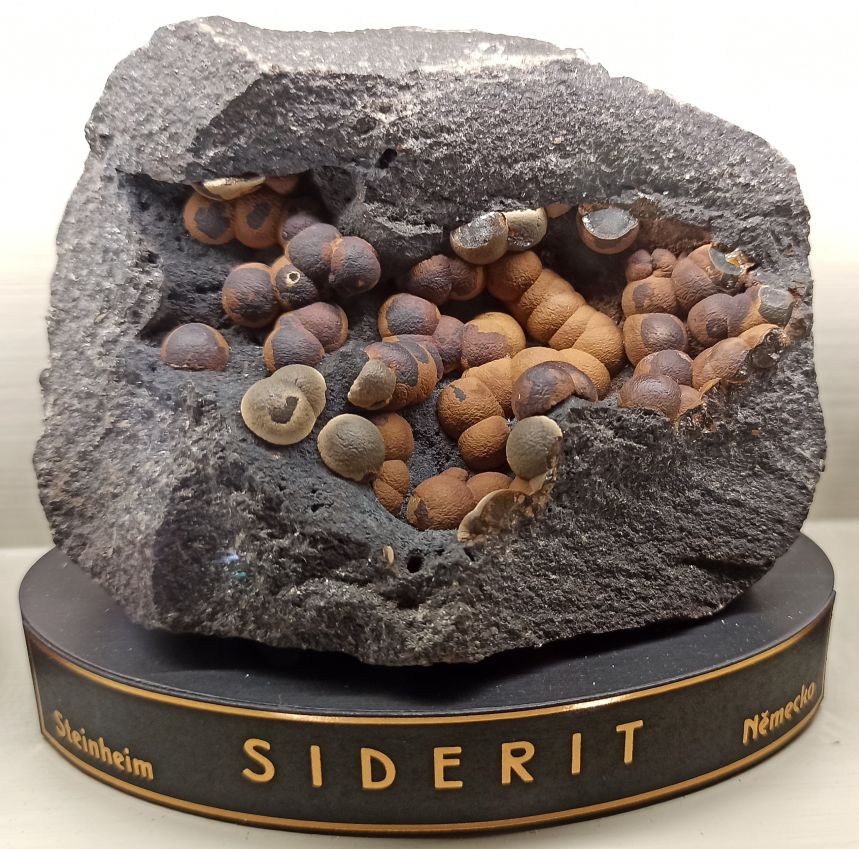

Kugeliger Siderit in einem Hohlraum im basaltischen

Andesit von Steinheim bei Hanau, (Fund aus dem 19.

Jahrhundert)

Bildbreite ca. 10 cm

|

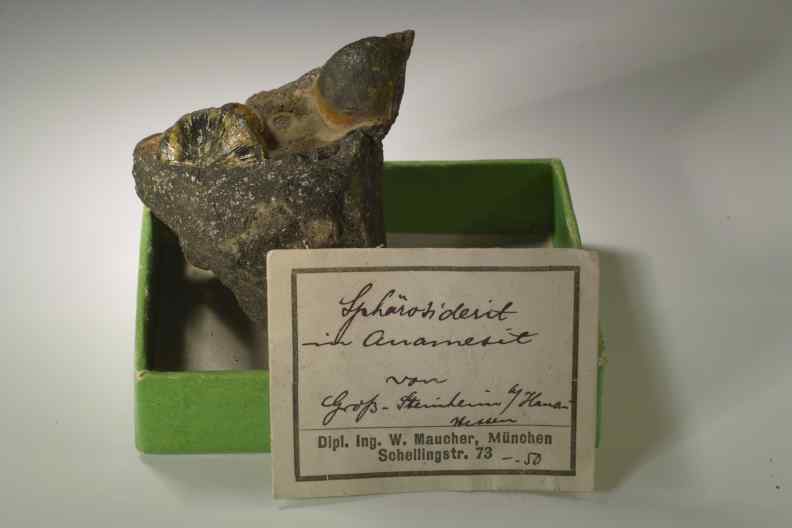

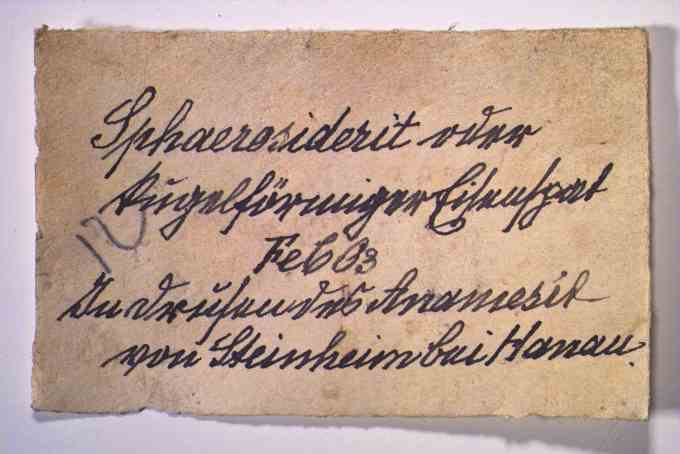

Alter Sammlungszettel mit dem handschriftlich-zittriger

Sütterlin-Schrift als Eintrag: "Sphaerosiderit oder

kugelförmiger Eisenspat FeCO3 In Drusen...

Anamesit von Steinheim bei Hanau" zu einem der hier

abgebildeten Stücke |

Rundliche Siderit-Aggregate mit samtförmiger Oberfläche

als Teil einer größeren Druse im basaltischen Andesit von

Steinheim, sicher Fund aus dem 19. Jahrhundert,

Bildbreite ca. 8 cm

|

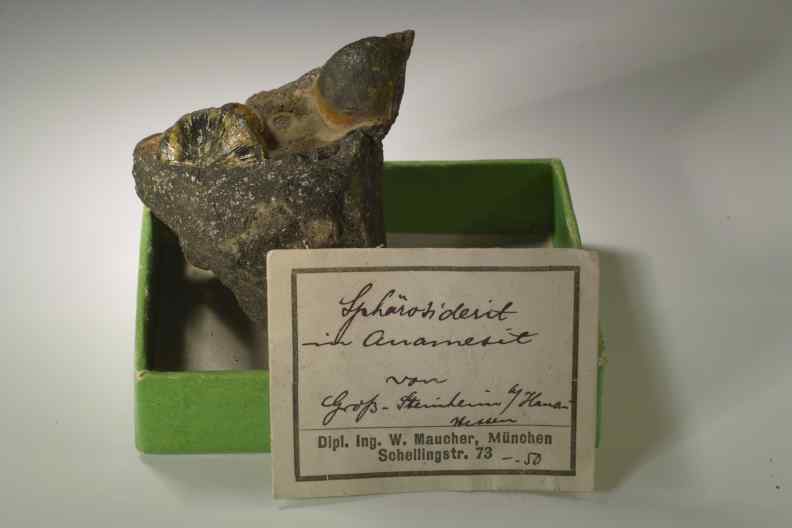

Kugeliger Siderit in dem basaltischen Andesit aus der

bekannten Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in

München,

Bildbreite 10 cm

|

Ausschnitt aus dem Bild links, halbkugeliger,

radialstrahliger Siderit in dem basaltischen Andesit aus

der Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in München,

Bildbreite 2 cm.

|

"Sphärosiderit", also rundliche Siderit-Aggragte im

basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite ca. 6 cm

|

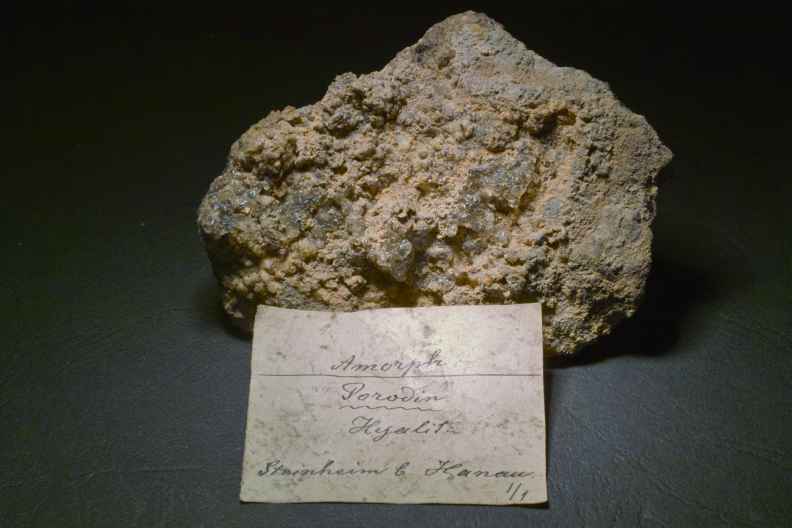

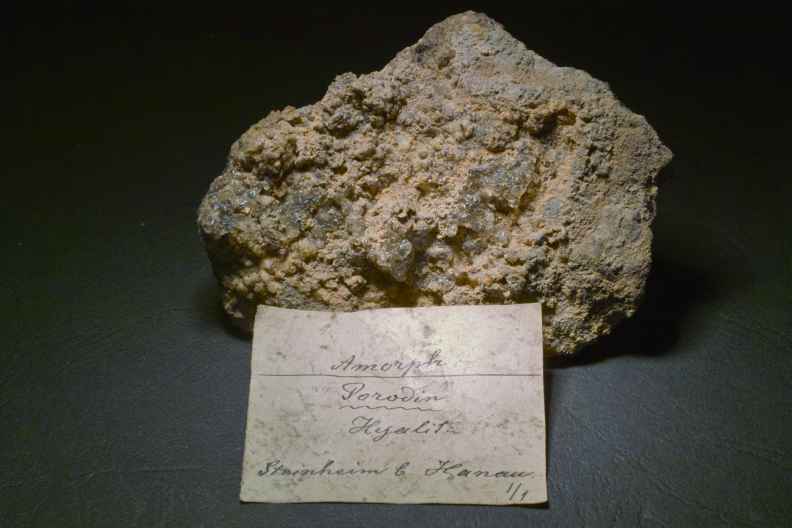

Farbloser, glaskopfartiger Opal (Hyalit) auf basaltischen

Andesit von Dietesheim,

Bildbreite ca. 2 cm;

Solche Stücke sammelte bereits Johann Wolfgang von GOETHE

in Frankfurt am Main (dort wo heute der Palmengarten

betrieben wird waren zu Goethes Zeiten Steinbrüche) im

gleichen Gestein, wie man in alten Sammlungen sehen kann.

|

Opalstücke aus Dietesheim, gefunden am 11.05.1980. Die

Scherben sind wohl eine Folge der oberflächennahen

Lagerung und des Permafrostes der letzten Kaltzeit, also

keine menschliche Bearbeitung, da an einer Stelle - eine

mit Lehm gefüllte Kluft, die rissigen Stücke noch im

Verband vorgefunden wurden.

Bildbreite ca. 20 cm.

|

Großes Stück brauner, stark rissiger Opal mit einer

weißlichen Verwitterungsrinde aus Dietesheim,

Bildbreite ca. 19 cm

Das Stück hat eine bemerkenswerte Geschichte: Gefunden

wurde es in der Kiesgrube in Hörstein und er kam mit

Bauaushub aus Mühlheim am Main dorthin. Auf der Baustelle

war beim Bau eines Haueses um 1960 Erde aus dem Steinbruch

bei Dietesheim verwandt worden, mit dem die Opale

unbemerkt in die Baustelle transportiert wurden.

|

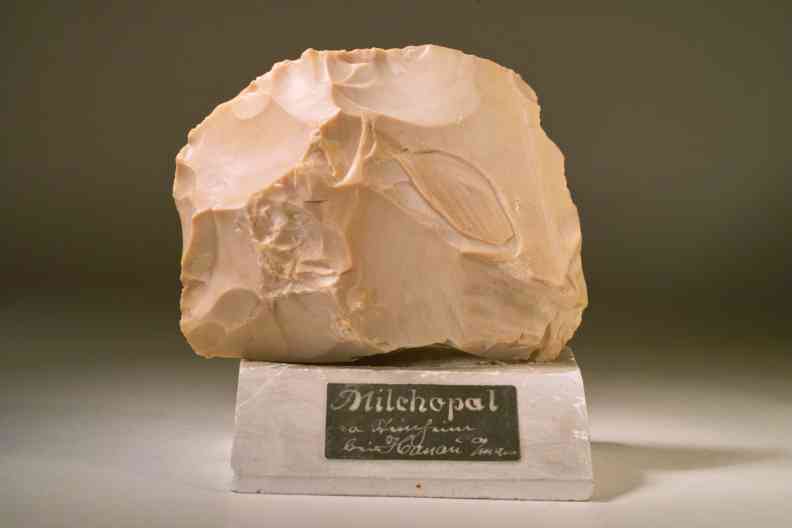

Weißer Opal (Milchopal, Kascholong) aus Steinheim bei

Hanau in einem Sockel aus Gips und alter Beschriftung,

vermutlich aus dem späten 19. Jahrhundert;

Bildbreite ca. 13 cm

|

Angeschliffen und poliertes Stück Opal aus Dietesheim,

Bildbreite ca. 6 cm |

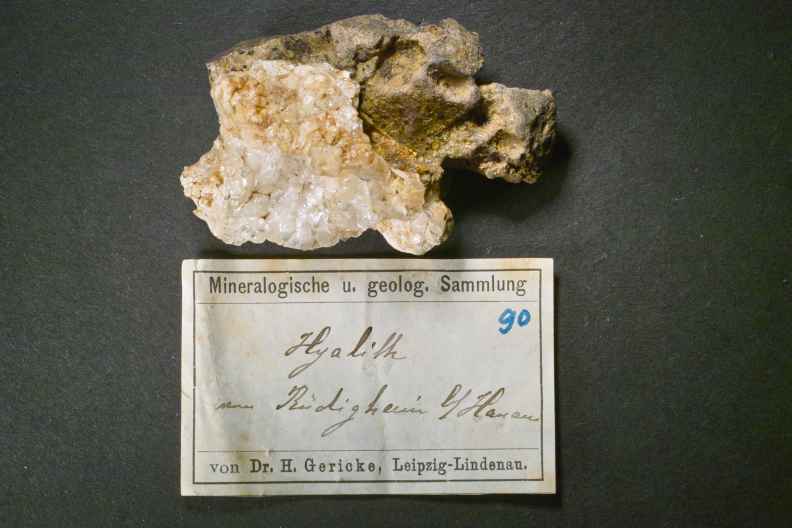

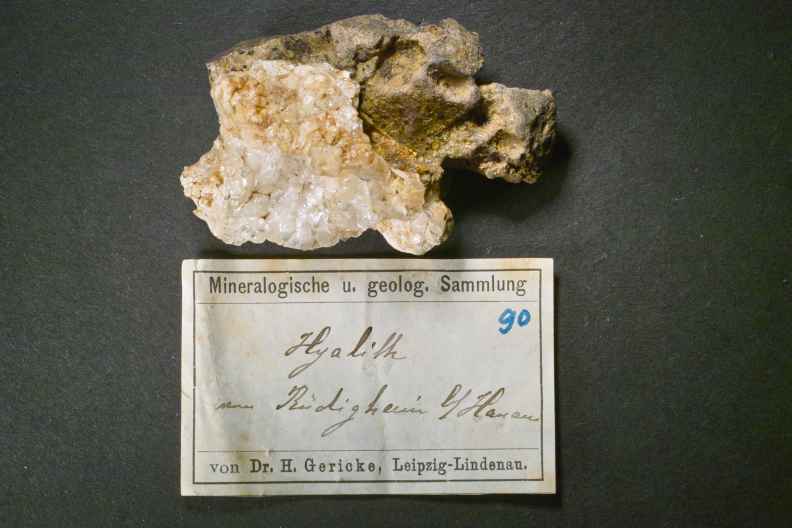

Farbloser Opal (Hyalith) auf dem basaltischen Andesit von

Rüdigheim. Von gelangten viele Stücke mit Hyalith in den

Mineralienhandel des 19. Jahrhunderts,

Bildbreite ca. 8 cm

|

Keulenförmiger, brauner und durchscheinender Siderit in

einer Druse im basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm

|

Schalenförmiger, brauner Siderit in einer Druse im

basaltischen von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

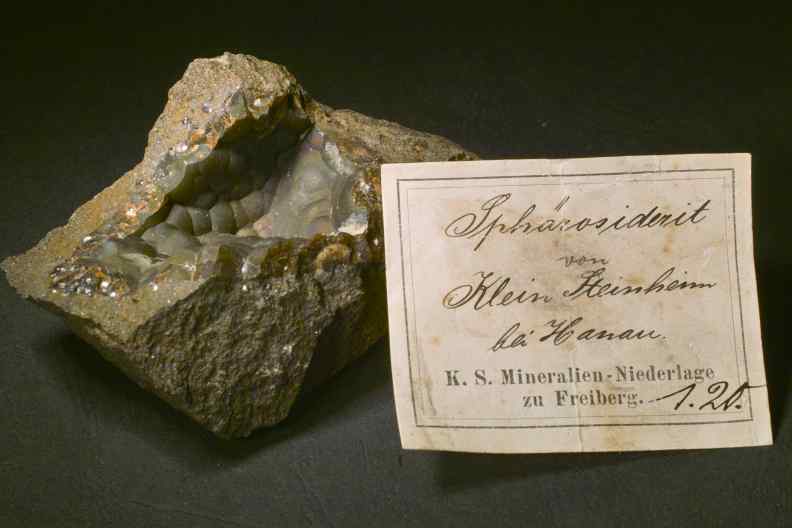

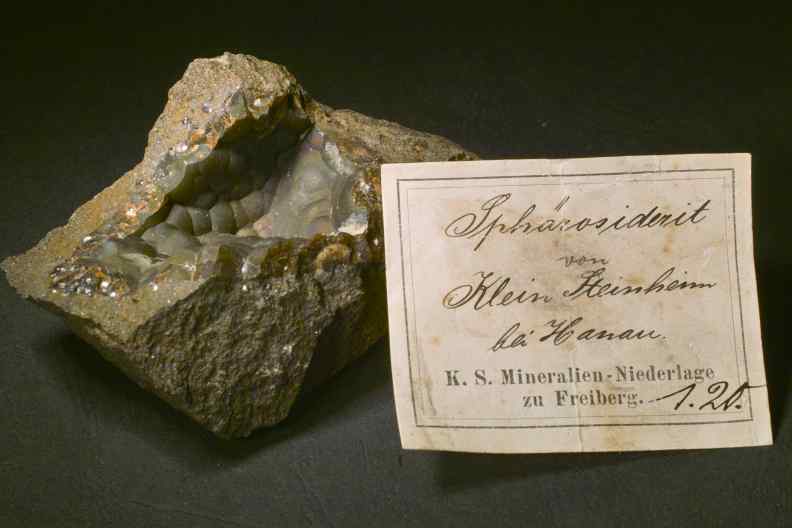

Basaltischer Andesit mit den rundlichen Siderit-Aggregaten

aus einem Steinbruch in Klein-Steinheim, gefunden im 19.

Jahrhundert,

Bildbreite 13 cm

|

Farblose Gipskristalle als Produkt aus der Zersetzung

des Pyrits im alterierten basaltischen Andesits von

Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Strahliger, brauner Siderit mit weißem Calcit in

einer Druse im basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Stark in dunkelbraunen Goethit alterierter, ehemaliger

Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit von

Dietesheim,

Bildbreite 2 cm

|

Dunkelbrauner, hellbrauner bis farbloser Opal, randlich

hellbraun bis weißlich alteriert aus dem Basalt von

Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Keulenförmiger, brauner Siderit in einer Druse im

basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Im Jahr 1980 als gelb glänzender Pyrit gefunden, heute zu

einem Gips und weitere Sulfaten zersetzt, Sammlung Nr.

1693,

Bildbreite 2 cm

|

Radialstrahliger, brauner Siderit in einer Druse im

basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Nadelige Anorthit-Kristalle in einer ehemaligen Gasblase

im basaltischen Andesit von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Koniferenzapfen im blasenreichen, basaltischen Andesit;

ehemals Sammlung des Offenbacher Vereins für Naturkunde

(gegr. 1858), ausgestellt anlässlich eines Vortrags zum

Basalt von Steinheim ebendort am 01.04.2014,

Bildbreite 20 cm

|

Weiße, leicht skalenoedrische Calcit-Kristalle auf braunem

Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit von

Dietesheim,

Bildbreite 2 cm

|

Undeutliche, tafelige Baryt-Kristalle mit weißem Calcit

auf braunem Siderit in einer Druse im basaltischen Andesit

von Dietesheim,

Bildbreite 2 cm |

Eigenfunde von Horst BECKER, ausgestellt zum Hainburger

Markt 2013 im Heimatmusem,

aufgenommen am 25.05.2013

|

Kugeliger Siderit als Teil einer Druse. Solch große

kugeligen Aggregate sind seh selten und diese Funde

stammen in der Regel aus dem 19. Jahrhundert;

Bildbreite ca. 9 cm |

Rundlicher Siderit in dem Basalt aus der bekannten

Mineralienhandlung von Wilhelm MAUCHER in München,

Bildbreite 10 cm.

|

Gabionen mit dem basaltischen Andesit und dazwischen die

Lesesteine aus Opal aus Steinheim, aufgenommen am 2004

erbauten Kindergarten.

Das sind sicher die einzigen Gabionen in Deutschland, in

denen Opale liegen!

aufgenommen am 24.05.2013

|

Derber, gebänderter und wachsartig glänzender Opal aus

einer Baustelle an der Mellenseestraße in Steinheim mit

einer beiderseitigen weißen Kruste und einem gebänderten

Inneren,

Bildbreite 13 cm

|

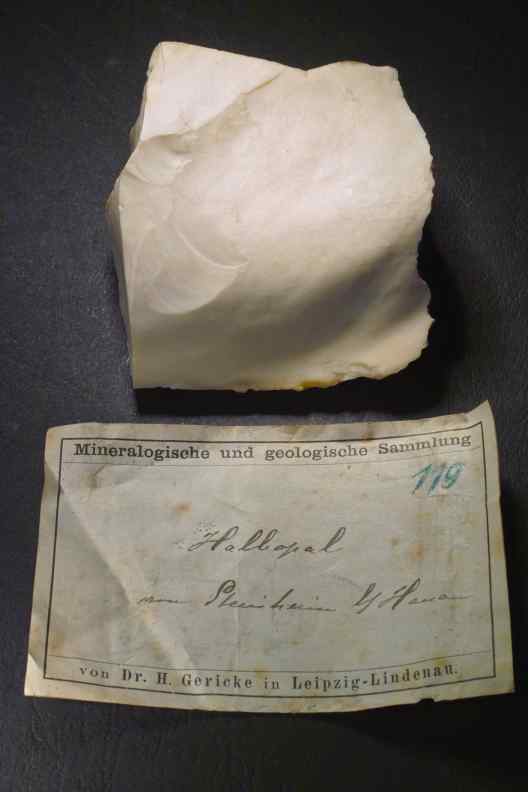

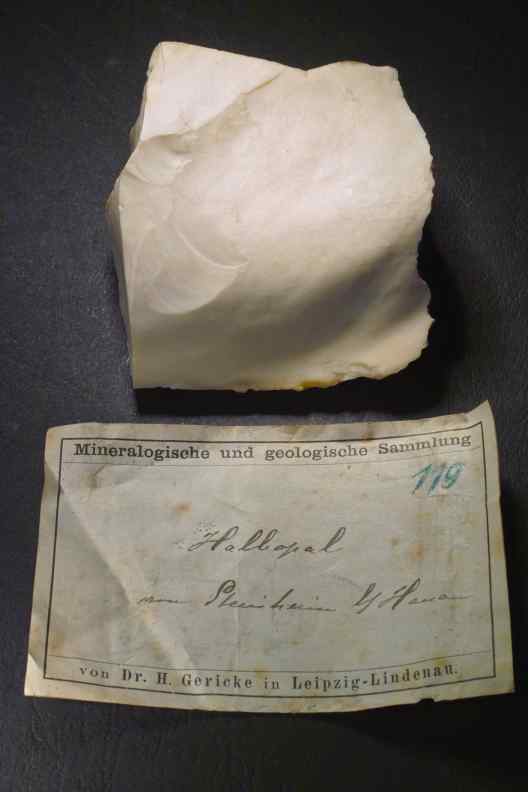

Weißer, strukturloser Opal aus Steinheim ("Halbopal", im

Unterschied zu den opaleszierenden Edelopalen, auch als

Milchopal oder Kascholong bezeichnet), wohl gefunden und

verkauft im 19. Jahrhundert,

Bildbreite 9 cm

|

Rundliche Siderit-Aggregate mit einer "Hammer-

schlag"-Oberfläche, verursacht durch die leicht

überstehenden,prismatischen Enden der Siderit-

Kristalle. Alter Fund aus Klein-Steinheim,

Bildbreite 4 cm

Prismatische Siderit-Kristalle, gefunden in einem

Steinburch in Klein-Steinheim

Bildbreite 4 cm

|

Siderit (Sphaerosiderit) mit einem Überzug aus "Dolomit",

- nach dem alten Sammlungszettel - , leider ließ

sich das nach einer Analyse nicht bestätigen, gefunden in

Klein-Steinheim,

Bildbreite 11 cm

|

Kugeliger Siderit mit einer dünnen Kruste aus Calcit als

Folge einer oberflächennahen Lage des Hohlraumes, gefunden

in Steinheim

Bildbreite 2 cm

|

Rundliche Siderit-Aggregate in einem Hohlraum im

basaltischen Andesit von Steinheim, Fund aus den 1960er

Jahren,

Bildbreite 4 cm

|

Farbloser Opal (Hyalit) auf einem stark alte rierten

basaltischen Andesit mit dem zugehörigen Sammlungszettel

aus dem 19. Jahrhundert,

Bildbreite 14 cm

|

Ausschnitt aus dem Foto links: der glasige und völlig

farblose Hyalit ist nur schwer erkennbar,

Bildbreite 2 cm

|

Schlieriger Opal aus dem anstehenden basaltischen Andesit

von Mühlheim. Man beachte die feinen Risse, die ein

zielgerichtetes Zuschlagen sehr erschweren,

Bildbreite 14 cm

|

Brauner, rissiger, sehr leichter Opal aus dem basaltischen

Andesit von Mühlheim. Vermutlich ist Eisenhydroxid das

braun färbende Mineral,

Bildbreite 13 cm

|

Heller, aber stark rssiger und sehr spröder Opal mit

Einschlüssen von Eisenhydroxiden aus dem basaltischen

Andesit von Mühlheim, angeschliffen und poliert,

Bildbreite 10 cm

|

Farbloser Opal (Hyalith) auf einem blasigen, basaltischen

Andesit von Rüdigheim (Neuberg) nördlich von Hanau. Das

Grundgestein ist stark verwittert,

Bildbreite 10 cm

|

Außergewöhnlich großes Stück eines flachen Hohlraumes mit

den rundlichen Siderit-Aggregaten, gefunden um Steinheim

im 19. Jahrhundert

Bildbreite 14 cm

|

Zellig-strahliges Innere eines großen Siderit-Aggregates,

Bildbreite 6 cm

|

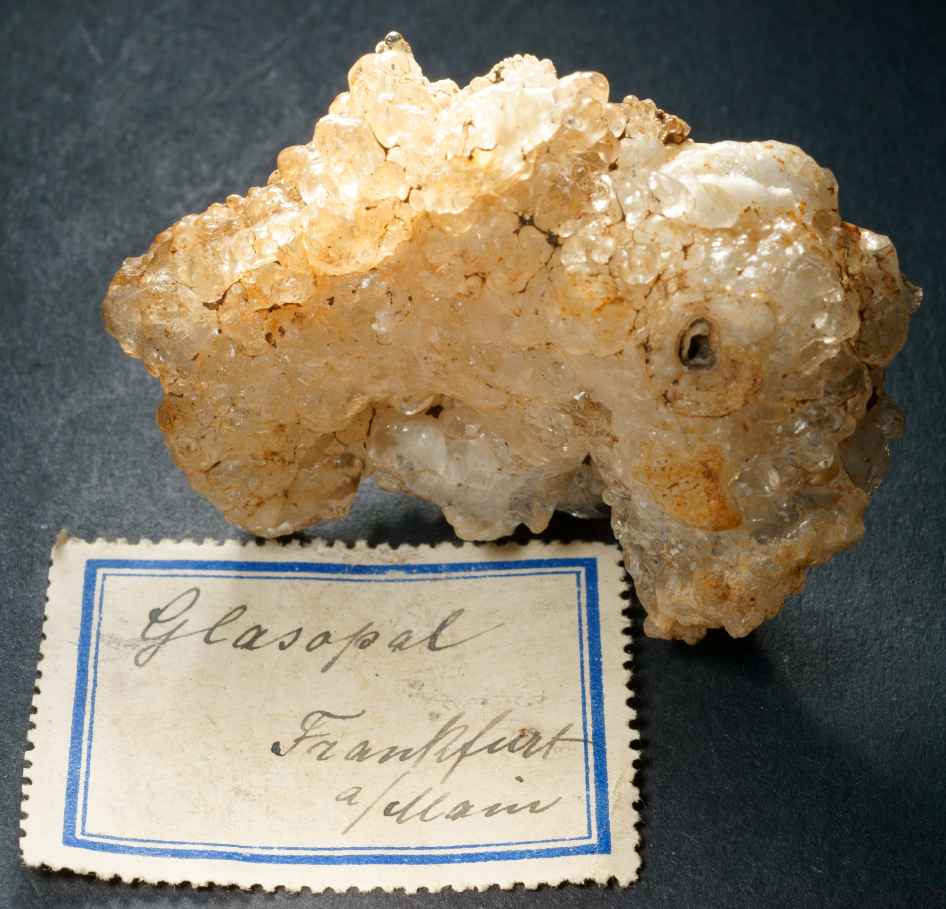

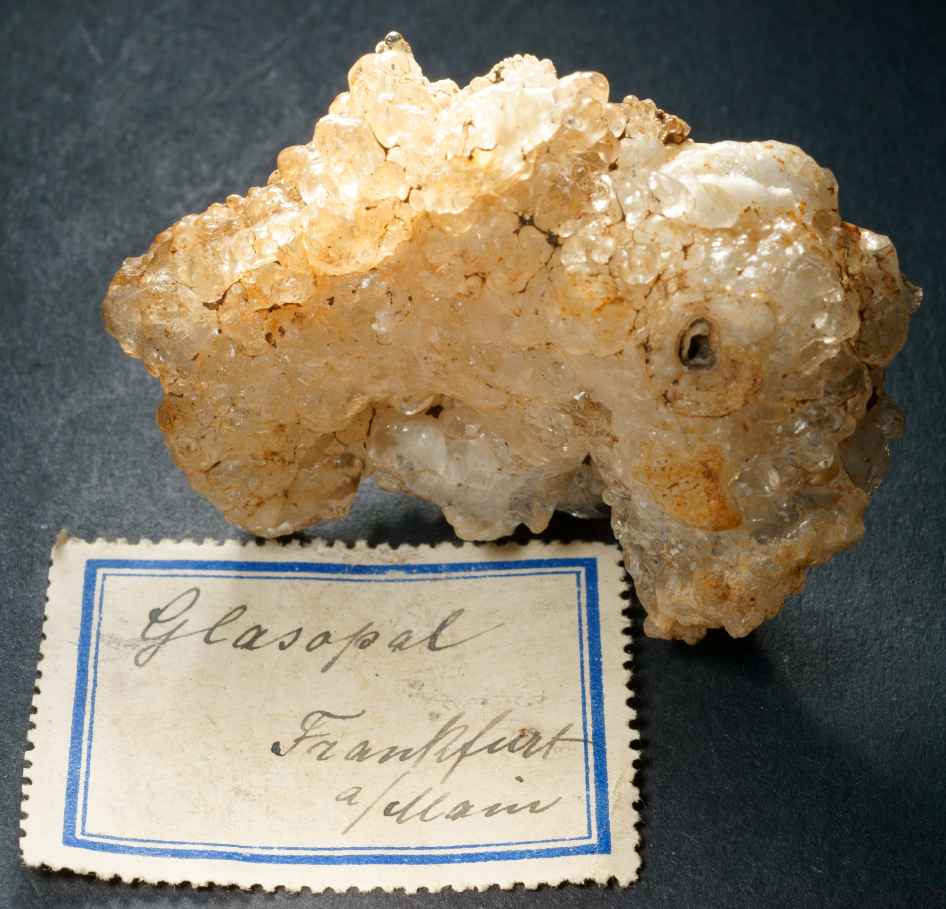

Farbloser Opal ("Hyalit") aus dem vulkanischen Gestein im

heutigen Stadtgebiet vorn Frankfurt (vermutlich im Bereich

des Grüneburgparks bzw. Palmengarten), gefunden im 19.

Jahrhundert,

Bildbreite 6 cm

|

Einzelne Siderit-Kristallaggregate auf einer dünnen Lage

eines Schichtsilkates, gefunden um 1970,

Bildbreite 3 cm

|

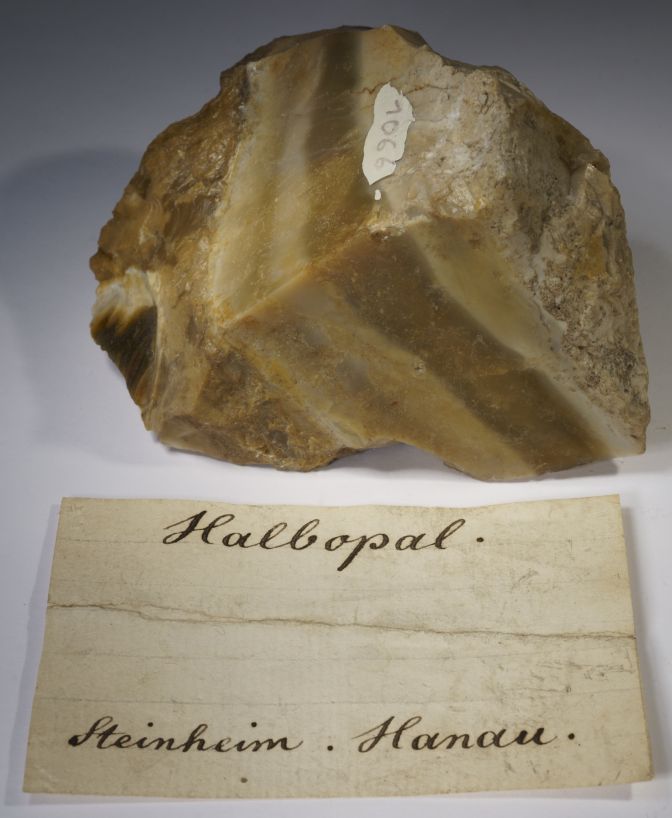

Nach dem Zettel sollte es "Halbopal" sein. Es handelt sich

aber eindeutig um einen Quarz in der Form eines Hornsteins

(Chalcedon) mit einer eindrucksvollen Schlagzwirbel.

Bereits die Schwere und die Härte sprechen gegen einen

Opal,

Bildbreite 12 cm

|

Flachlinsiger Hohlraum im Fels, überkrustet von einem

Schichtsilikat, darauf die braunen

Siderit-Kristallaggregate und stellenweise ein weißer

Nadelfilz aus Calcit

Bildbreite 13 cm

|

Merkwürdige Masse einer Brekzie aus braunem Opal,

verkittet durch helleren Opal. Gefunden im Steinbruch in

Dietesheim um 1983,

Bildbreite 5 cm

|

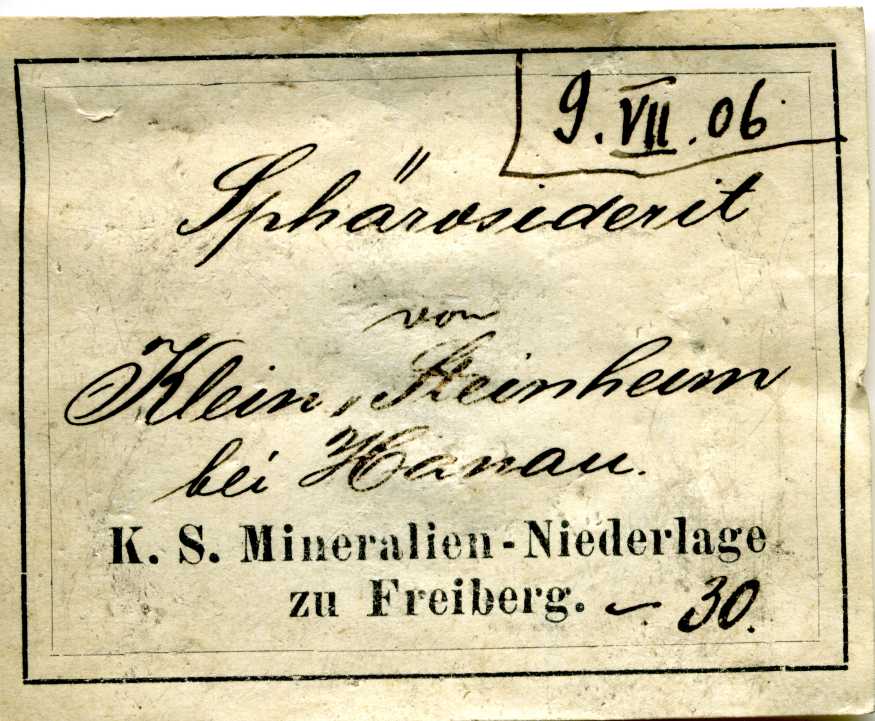

Ehemalige Gasblase mit den rundlichen Siderit-Aggregaten

und dazu noch ein weißes Mineral, welches noch nicht

bestimt wurde. Das Stück stammt aus einem oberflächennahen

Bereich des Steinbruchs von Klein-Steinheim,

Bildbreite 9 cm

|

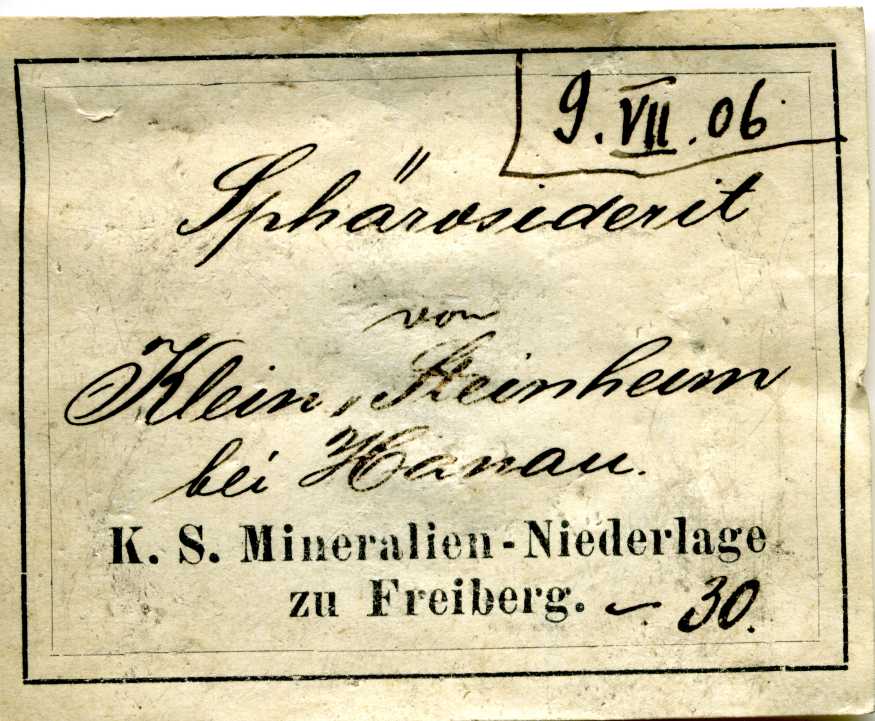

Sammlungszettel zum Stück links aus der Königlich

Sächsischen Mineralien-Niederlage zu Freiberg, aus der

Zeit zwischen etwa 1880 und 1920. Möglicherweise ist der

Vermerk oben rechts das Datum 09.7.1906

|

Opalbruchstücke aus sehr unterschiedlichen Varianten aus

einem aufgelassenen und alten Steinbruch zwischen

Steinheim (Hanau) und Dietesheim (Mühlheim a. Main). Über

die Genese der Opalscherben gibt es sehr unterschiedliche

Meinungen.

Bildbreite 22 cm

Eine natürliche Erklärung dieser Zerscherbung ist möglich.

Aber die Verteilung der Stücke im Verwitterungsschutt im

Boden lässt erhebliche Zweifel hegen, so dass man annehmen

kann, dass es sich um Abfall von neolithischen

Bearbeitungsversuchen handelt.

|

Gebänderter Opal als scharfkantiger Abschlag von einem

größeren Stück, aus alten Steinbruch zwischen Steinheim

(Hanau) und Dietesheim (Mühlheim a. Main)

Bildbreite 5 cm

|

Sehr unscheinbarer Opal mit Eisenhydroxid durchstäubt. Das

Stück stellt eine Kluftfüllung dar, bei dem die eckigen

Vulkanit-Klasten weggelöst wurde, so dass nur noch der

relativ schlecht lösliche Opal übrig geblieben ist. Aus

einem alten Steinbruch zwischen Steinheim (Hanau) und

Dietesheim (Mühlheim a. Main),

Bildbreite 19 cm

|

Möglicher Montmorillonit als unscheinbare Krusten auf dem

Siderit. Aus der Mineralienhandlung von Arthur KRUSCHE G.

m. b. H. in München

Bilbreite 8 cm

|

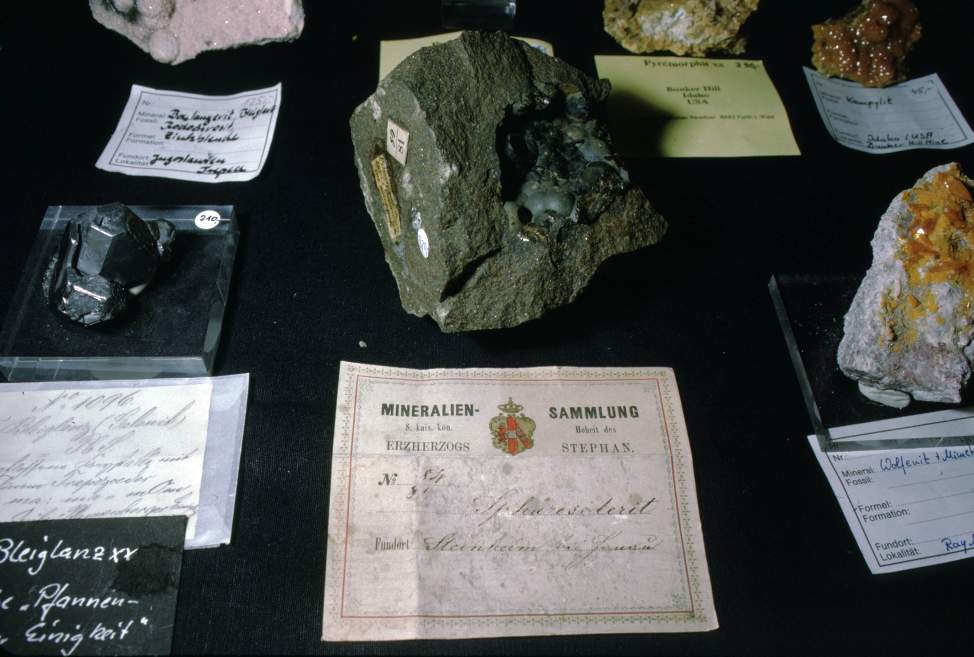

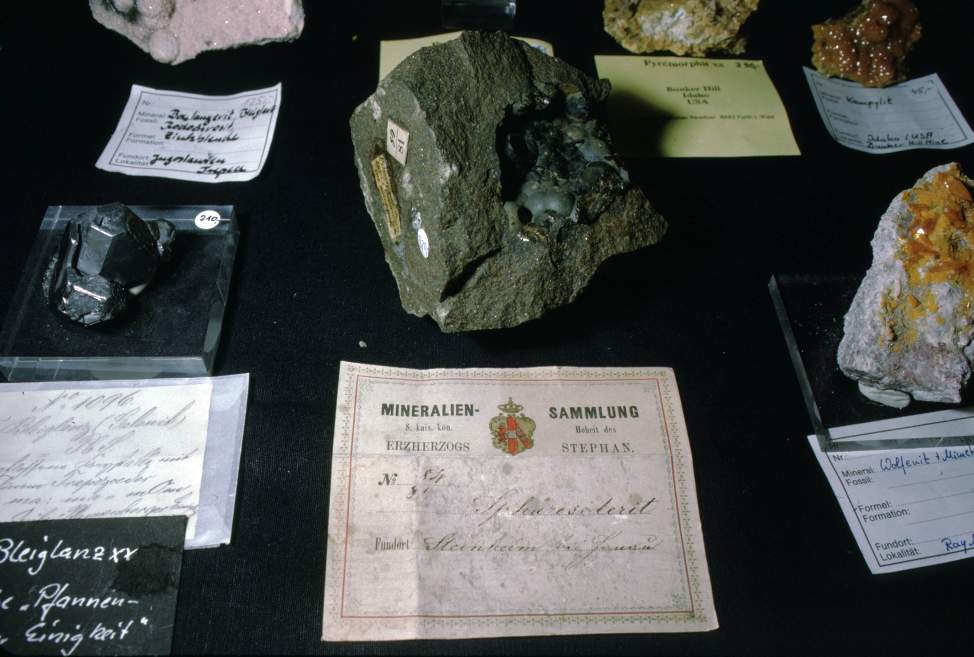

Mineralien-Börse in Aschaffenburg am 08.05.1993: Auf dem

Tisch eines Händlers lag eine Stück des basaltischen

Andesits mit einem Hohlraum, ausgekleidet mit Siderit in

der kugeligen Form, dazu der gedruckte Zettel aus der

Sammlung vom Erzherzog STEPHAN.

|

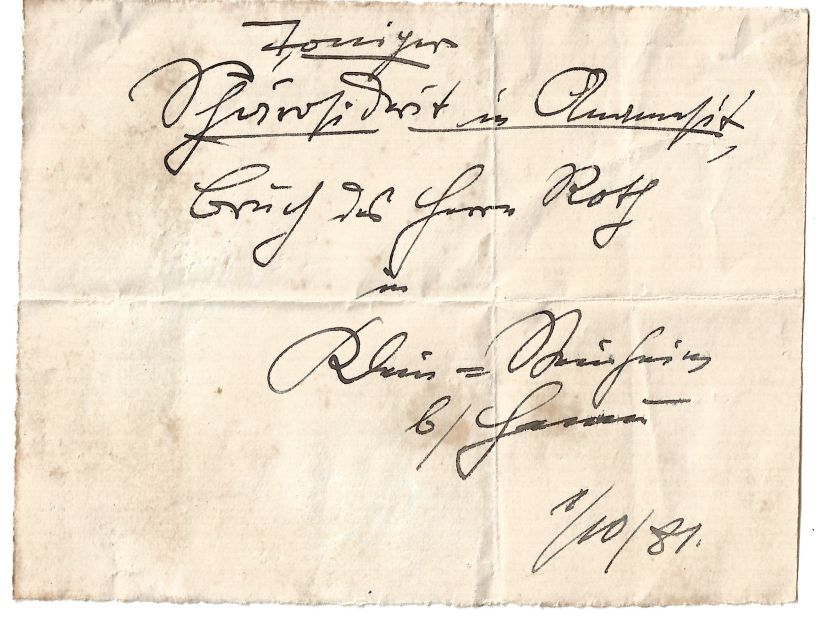

Gefalteter Sammlungs-Zettel mit schwer lesbarer

Sütterlin-Handschrift: „Toniger Shpärosiderit in Anamesit

Bruch des Herrn Rolf in Klein=Steinheim b[ei] Hanau

1/10/[18]81.“.

Die Lage des Steinbruches ist mir nicht bekannt. Das

zugehörige Stück ist sehr unscheinbar.

|

Radialstrahliger Siderit in einem Hohlraum im stark

verwitterteten "Basalt" (Tholeiit). Gefunden um 1977 von

Reinhold FRANZ(†), Obernau,

Bildbreite 4 cm

|

Rhomboedrische Siderit-Kristalle mit einem dünnen Überzug

aus Opal, was die bunten Interferenz-Farben an der

Oberfläche verursacht,

Bildbreite 1,5 mm

|

Nicht selten, aber kaum gesammelt: Das braune

Schichtsilikat Montmorillonit überzieht das Innere einer

ehemaligen Gasblase;

Bildbreite 3 mm

|

Selbst dort wo der gemeine Opal in großen Stücken und

verbreitet vorkommt, ist der schwer zu sehen. Hier liegt

der Bauaushub in Steinheim und nach einem Regen lugt ein

1,33 kg schwerer Opal aus der felsigen Erde. So etwas ist

auch deshalb schwer erkennbar, weil ähnlich farbige

Ziegelsteine oder Fliesen und andere Baustoffe irritieren

können;

aufgenommen am 22.04.2023.

|

Das gereinigte Opalstück aus dem Foto links. Der rissige

Opal ist an der Oberfläche weiß alteriert. Das Stück wiegt

1,33 kg. Es stammt aus dem Verwitterungsschutt über dem

basaltischen Andesit. Der Opal ist natürlich zerscherbt

und wird meist von einem zähen Ton begleitet - was die

Reinigung schwierig macht;

Bildbreite 17 cm.

|

Die oft dunklen, muschelig brechende Opale besitzt auf der

Außenseite eine etwa 3 mm dicke, weiße Rinde. Diese ist

stumpf und deshalb fällt der Kontrast zum glatten Bruch

des Opals stark auf;

Bildbreite 15 cm.

Hinweis:

Der farblose Opal (Hyalith) kommt in diesem Umfeld nicht

vor.

|

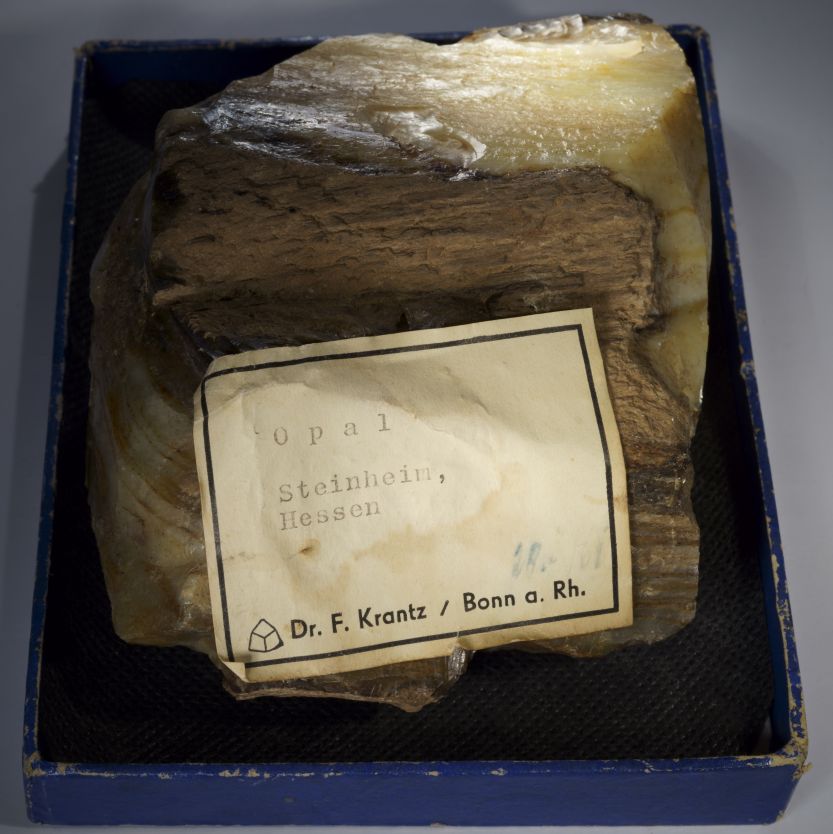

Großes Stück Opal mit einer dunklen "Rinde" und frischen

Bruchflächen aus Steinheim mit einem aufgeklebten

Sammlungszettel von der Fa. Dr. F. Krantz aus Bonn a.

Rhein;

Bildbreite 11 cm.

|

Weißrindiges, großes Stück eines Opal von 4,25 kg Masse

mit geologisch alten muschelförmigen Abplatzungen, der den

Blick auf das dunkle Innere frei gibt.

Solche Stücke sind selten, weil die frostempfindlichen

Opale in der Regel im Boden zerschwerbt sind. Das Stück

stammt aus einer Baugrube an der Ludwigstr. in

Steinheim.

|

Kein Opal. Klüftiger, inhomogener, brauner Chalcedon aus

einer Sandgrube am Geilenberg zwischen Steinheim und

Mühlheim a. Main aus einer älteren Mineralien-Sammlung.

Der ausgeaperte Stein ist extrem gut und glatt durch

Windschliff poliert, so dass es "speckig" glänzt;

Bildbreite 13 cm.

Die Genese dieser Chalcedone ist nicht geklärt. Es könnte

sich um eine Art Tertiärquarzit handeln. Dies kann erst

nach weiteren Untersuchungen angesprochen werden.

|

Drusenfüllung (ehemalige Gasblase) aus radialstrahligem

bis kugeligem Siderit aus dem basaltischen Andesit von der

Baustelle der Mainverlegung ("Steinheimer Mainknie")

zwischen Großauheim und Steinheim am Main. Die Baustelle

bestand 1972/73 und wurde damals nur von wenigen

Mineraliensammlern besucht. Deshalb sind nicht viele

Belegstücke erhalten. Das Sammlungsstück stammt aus der

Mineraliensammlung von Fridolin BERNHARD, Glattbach;

Bildbreite 8 cm.

|

Pseudomorphose von braunem Goethit nach Siderit aus der

Mainknie-Baustelle zwischen Großostheim und Steinheim. Das

Stück wurde von Fridolin BERNHARD, Glattbach, gefunden;

Bildbreite 5 cm.

|

Auch im alten und berühmten Nationalmuseum von Prag wird

hellbrauner Siderit aus Steinheim auf einem schwarzen

Sockel mit goldener Schrift präsentiert;

Bildbreite etwa 15 cm (Foto Max RETTINGER 2024).

|

Gebänderter Opal ("Halbopal") aus Steinheim bei Hanau mit

einem alten Sammlungszettel;

Bildbreite 9 cm.

|

Weißlicher Opal mit aufgestreuten Opal-Körnchen;

Bildbreite 3,5 cm.

Der Drusenraum ist nach der Bildung des braunen Siderits

ist von weißem Opal ausgefüllt;

Bildbreite 3 mm.

|

|

Solche Stücke sind heute kaum mehr auffindbar, weil es keine

Steinbrüche mehr gibt, in denen der basaltische Andesit gefördert

oder auch nur frei gelegt wird. Halden oder Reste der Abaue sind

überwachsen und damit nicht mehr zugänglich. Nur im Bereich von

den wenigen und in der Regel nur punktuellen Baustellen sind

praktisch solche Funde noch möglich - siehe oben. Da der Aushub

wegen der beengten Verhältnisse schnell abgefahren und deponiert

wird, hat man wenige Gelegenheiten.

Auf dem Mineralienmarkt werden ab und zu Stücke angeboten. So

wurde in München 2005 ein apfelsinengroßes Stück Basalt mit einer

Druse mit rundlichem Siderit von Steinheim mit einem schönen

Sammlungszettel von Erzherzog Stephan für 650 € verkauft!

Verwendung in der Steinzeit?

Bei GRIES (1990) wird von Funden aus dem Raum zwischen Mühlheim

und Steinheim beschrieben, dass man im Neolithitkum den lokal

vorkommenden "Chalcedon" zur Herstellung von Werkzeugen

verwendet hat. Dazu ist anzumerken, dass die Artefakte der

fotographischen Abbildungen (auch auch das Titelbild auf dem

Einband) in etlichen Fällen sicher kein Chalcedon, sondern Opal

sind. Echte Chalcedonfunde aus den basaltischen Andesiten sind

bisher nicht bekannt und auch nicht belegt. Die Windkanterfunde

aus Chalcedon am Gailenberg zwischen Steinheim und Lämmerspiel

liegen nicht in einer primären Lagerstätte, soden sind

verlagert; die Quelle ist nicht bekannt - siehe Bild oben.

Der gewöhnliche und in großen Mengen vorkommende Opal ist sehr

spröde und deutlich weicher (und leichter) als ein Chalcedon, so

dass eine Verwendung vom Menschen wohl nur in Notfällen

erfolgte. Hätte sich das Material gut geeignet, hätten die

Nutzer sicher einen Abbau bzw. Bergbau begonnen, wie dies von

anderen Vorkommen bekannt ist. Opalscherben wie sie bei GRIES

(1990) abgebildet sind (Abb. 11, 26, 44, 45, 46) sind in den

Steinbrüchen gefunden worden, da der Opal bereits im Anstehenden

erheblich zerbrochen ist. Dies kann man einerseits durch die

Überlagerung und den damit verbundenen Druck als auch mit dem

Frost im Periglazial bzw. nahe an der Oberfläche durch den

rezenten, winterlichen Frost erklären. Der Opal ist

wasserhaltig, so dass bereits geringe Temperatirdifferenzen

genügen, um ein Platzen zu erreichen. Umgekehrt ist auch der

Wasserverlust durch Austrocknen ein Grund für einen Rissbildung.

Einzig die Einlagerung von Fremdmineralien wie Eisenhydroxiden

usw. machen den Opal etwas resistenter, so dass die großen

Stücke braun aussehen und von stumpfem Glanz sind.

Trotzdem wäre es denkbar, dass man den Opal z. B. als sehr

scharfes "Messer" zum Schneiden verwandt hat. So könnte man

zwanglos die vielen scharfkantig zerschrebten Abschläge

erklären, die oft früher an einem Platz zu finden war. Eine

Prüfung ist schwer, weil viele solcher Stellen dem

Steinbruchbetrieb zum Opfer gefallen sind.

Opale aus Steinheim und Umgebung sind sicher nicht selten. Sie

wurden in den vielen Steinbrüchen im 19. und 20. Jahrhundert ganz

nebenbei gewonnen und gingen zu einem erheblichen Teil in den

Mineralienhandel. Praktisch alle älteren Mineraliensammlungen der

Museen und Universitäten weltweit besitzen aus Steinheim

Opal-Proben, meist als faustgroße, schön zurecht geschlagene

Stücke. Die aktuellen Publikationen zum Opal behandeln in der

Regel nur die Edelopale, opalisierte Fossilien oder bedeutende

historische Funde in Verbindung mit einer Verarbeitung. Dazu hat

sich ein umfangreiches Vokabular für die unterschiedlichen

Varietäten gebildet: Boulder Opal, Chloropal, Dendritenopal,

Edelopal, Feueropal, Gemeiner Opal, Geysirit, Holzopal, Hyalit,

Hydrophan, Kascholong, Kieselgur, Leoparden-Opal, Matrixopal, Pipe

Opal, Potch, Prasopal, Seam Opal, Weltauge, ... und wenn man

die englischen Begriffe hinzufügen würde, hätte man eine noch

längere Liste (ECKERT 1997:161ff). Edelopale werden wie die

Edelsteinen üblich in ct (Karat), also 0,2-g-Einheiten gemessen.

Bei den Opalen aus Steinheim reicht indes eine Küchenwaage, denn

man kann die Gewichte in Gramm angeben. Das größte Stück, welches

oben abgebildet ist, wiegt 2,096 kg und ist damit für einen

leichten Opal schon ein großer Stein; da es sich um ein Bruchstück

handelt, muss es ursprünglich sehr viel größer gewesen sein; da

die Bruchflächen allseits frisch sind, kann man auf mind. 10 kg

extrapolieren.

In einer Liste bei ECKERT (1997:156) wird der größte Opal derWelt

mit 130 lb (entspricht 59 kg) angegeben, ein Stein aus dem Virgin

Valley, Nevada, USA. Der Opal ist hier die Versteinerungssubstanz

für ein fossiles Holz von ca. 90 cm Länge. BAUER (1909:471)

berichtet, dass im Januar 1889 in den Opalgruben von Cervenica

(Slowakei) eine kompakte Opalmasse von etwa 200 kg gefunden wurde.

Darin waren jedoch nur teilweise Edelopal ausgebildet.

Dieses Gewicht wird in Steinheim locker überboten, denn bei Bau

einer Fabrikhalle wurde ein Felsblock aus Opal mit einem

geschätzten Gewicht von mehr als 600 kg geborgen. Es ist damit

sicher der größte Opal aus Deutschland, wenn nicht von ganz

Europa. Da der Felsblock aus der Baugrube mit dem Bagger geborgen

wurde und bereits einige Jahre im Freien der Witterung ausgesetzt

war, sind reichlich frische Bruchflächen zu sehen. So kann man

davon ausgehen, dass der Fels ursprünglich noch erheblich größer

war.

Größter Opal Deutschlands mit einem Geologenhammer als Maßstab,

aufgenommen am 07.07.2014

Steine in Steinheim -

Exkursion mit dem Geschichtsverein Steinheim am

13. Juni 2014

Nach einem einführenden Vortrag der Entstehung von

Vulkanismus und Basalten unter dem Titel "Vulkanausbrüche,

Flutbasalte und die Steinheimer Basaltdecke" durch das

Referentenduo Prof. Dr. Martin Okrusch aus Würzburg und

Joachim Lorenz aus Karlstein im Marstall des Steinheimer

Schlosses am 1.4.2014 gab es die Praxis am 13.6.2014.

Beginnend im alten Steinbruch des Premier Hotels Best

Western Villa Stokkum gab es einen ca. 1,5 stündigen

kurzweiligen Rundgang mit Joachim Lorenz durch die

steinreiche Altstadt von Steinheim (Hanau).

Im Steinbruch-Garten des Hotels Villa

Stokkum gab es eine Begrüßung durch das Hotel (Frau

Gabriele Christ), welche eine extra geschaffene

spritzig-feurige "Lavalimo"

(Wassermelone, Chili und Sprite) und einen essbaren, sehr

leckeren "Steinheimer Basalt" (Granatsplitter mit weißem

Schokoladenmousse, Sonnenblumenkerne und Bisquit)

den Teilnehmern der Exkursion servierte.

Nach der kulinarischen Einstimmung gab es einen Rückblick

auf den Vortrag und dann konnte das gehörte an der Felswand

angewandt werden. Hier wurde auf den Gehalt an Blasen, die

Klüftung und den Verwitterungsgrand hingewiesen. Alternativ

gab es einen kleinen Tisch mit unterschiedlichen

vulkanischen Gesteinen (angeschliffen und poliert) zum

Anfassen und Begreifen. Mit dem Wissen ging es durch die

Gassen der Altstadt, wo weitere vulkanische Gesteine

(Basalte, Rhyolithe) erläutert wurden. Dabei wurden auch

Hinweise auf Erhaltungsprobleme, z. B. mit dem Sandstein,

und Steinmetzfertigkeiten vermittelt. Zum Abschluss gab es

einen kleinen Imbiss im Umfeld das Schlosses. Besonders

wurden die Unterschiede zwischen dem Steinheimer Gestein und

den modern verwandten Basalten heraus gearbeitet, die als

Pflastersteine, säulige Felsen und Mauersteine in den

Bestand eingebaut werden, da es keinen aktiven Steinbruch in

dem basaltischen Andesit gibt.

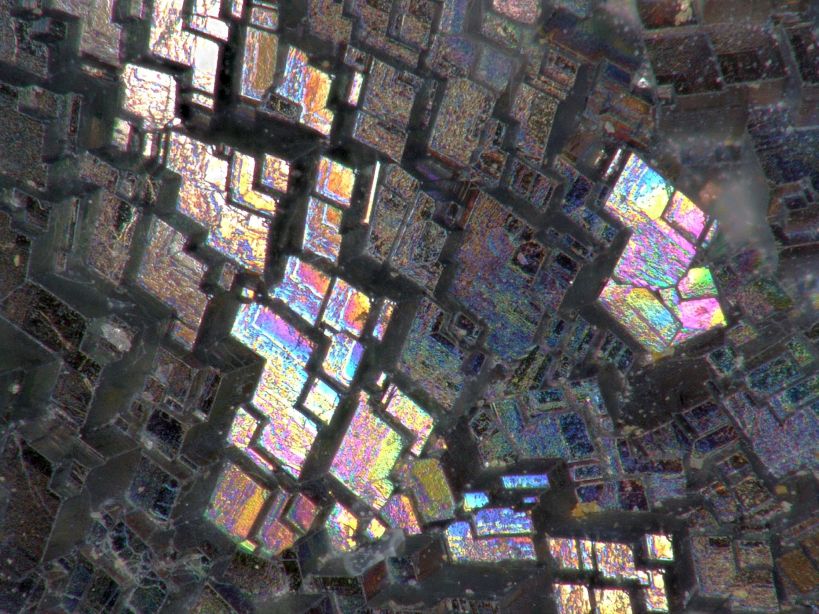

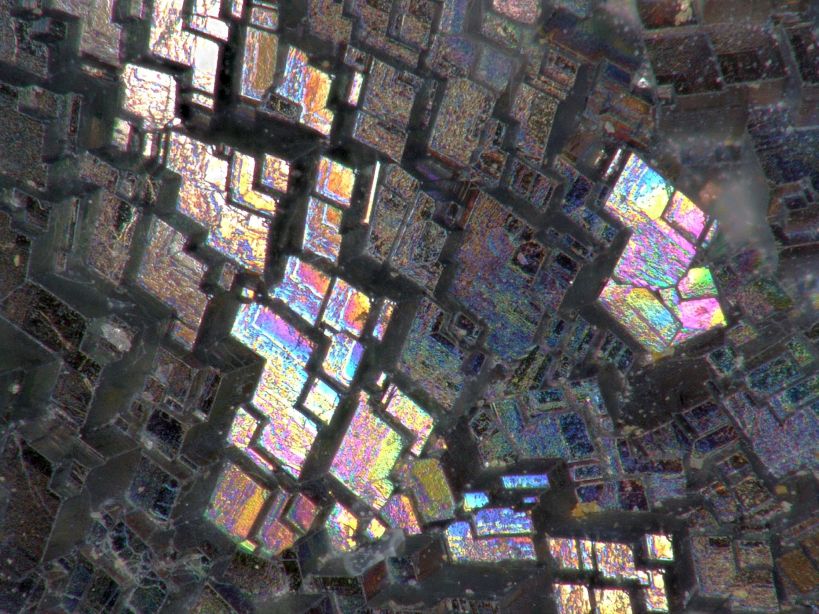

Der basaltische Andesit von dem Felsen der

Villa Stokkum unter dem Mikroskop mit den

Interferenzfarben (Dünnschliff, gekreuzte Polarisatoren,

Bildhöhe 5 mm). Man

erkennt gleichkörnige Leisten von Plagioklas (oft

verzwillingt), Klinopyroxen (Verwachsung von Augit und

Pigeonit), etwas Olivin, Ilmenit und Apatit; die ehemals

glasige

Grundmasse ist in ein Schichtsilkat zersetzt. In den

Zwickeln ist auch reichlich Goethit in nadeligen

Kristallen zu erkennen; dies sollteaus ehemaligem Siderit

hervorgegangen

sein.Die tiefschwarzen Gesteinsfarbe beruht auf dem hohen

Gehalt an Goethit und Ilmenit. Ein auffallendes Merkmal

ist das völlige Fehlen von größeren Kristallen.

Die blasige Variante des basaltischen

Andesits wurde von den Steinbrucharbeitern des

19. und frühen 20. Jahrhunderts als "Lungstein"

bezeichnet, vermutlich weil das poröse

Gefüge an das blasige Lungengewebe von großen Säugetieren

erinnert. Diese Form

entsteht, wenn die Lava reichlich Gase führt und der Druck

im Gestein kleiner ist als

der Gasdruck, so dass sich Blasen bilden können die bei

der Erstarrung des Gesteins

erhalten bleiben. In geologischen Zeiträumen werden diese

meist mit neu gebildeten

Mineralien wie Quarz, Achat und Zeolithen gefüllt,

Bildbreite 7 cm

|

Bausteine in Steinheim (Hanau)

Der basaltische Andesit wurde in und um Steinheim gebrochen und

vielfältig verwandt:

- Bausteine seit der römischen Zeit

- als Mühlsteine für Getreidemühlen (siehe römische Funde

im

- Steinheim)

- Werksteine für Treppen, Konsolen, Podeste, ...

- Pflastersteine

- Kleinschlag (Schotter, Schrotten)

- in der Gartengestaltung

- Poller

Aber nicht alles was nach schwarzen Steinen ("Basalt") aussieht

ist dann auch der basaltische Andesit aus Steinheim. Da heute

keine Felsgewinnung mehr erfolgt, wurden Erweiterungen und

Ausbesserungen mit Basalten aus dem Vogelsberg und aus der Eifel

ausgeführt.

Die Spitze des Bergfrieds am Schloss in Steinheim besteht aus dem

Andesit (zumindest teilweise), ist aber schwarz

übermalt und die Fugen sind auch gemalt. Die Herstellung aus dem

Fels als Werkstein wäre wohl zu aufwändig

gewesen,

aufgenommen am 19.10.2014

Der Galgen von Steinheim, gemauert aus den Lesesteinen des Basalts

aus der Umgebung, erstmals erwähnt 1579. Die letzte Hinrichtung

wurde im 18. Jahrhundert vollzogen;

aufgenommen am 19.04.2025.

Bausteine in Großauheim (Hanau)

Der Basalt (gemeint ist immer der basaltische Andesit) wurde im

Raum Hanau an vielen Stellen wenig zugerichtet vermauert. Als

Werkstein fand das Gestein hingegen nur sehr eingeschränkt

Verwendung (STEINDLBERGER 2003:82f; hier als Tholeiit-Basalt

angesprochen). Dabei gab es bei genauerem Hinschauen eine

erstaunliche Vielfalt an unterschiedlichen Varianten, die alle aus

den bekannten Steinbrüchen um Steinheim bzw. Hanau stammen. Wenn

man sich die Charakteristika einmal eingeprägt hat, dann ist das

Material sehr gut zu erkennen:

- dunkler, dichter Basalt

- hellbraune (verwitterte) Basalt-Form

- dunkle, blasige (leichte) Variante mit cm-großen Hohlräumen

- helle, weil verwitterte blasige Variante

- dichter Basalt mit blasigen Entgasungskanälen

Diese Gesteine sind in Großauheim in vielen Häusern und der

Kirche verbaut.

ehemaliges Gasthaus "Neue Krone" in Großauheim, im 19. Jahrhundert

aus lokalem Basalt erbaut;

aufgenommen am 15.09.2012.

Aus Basalt (mit Entgasungskanälen) gehauene Säulen vor Sandstein

an der Kirche in Großauheim; daneben die

Außenmauer der Kirche in Großauheim aus dem vielfältigen Basalt

von Steinheim,

aufgenommen am 15.09.2012.

Bausteine in Wilhelmsbad (Hanau)

Das weithin sichtbare Bismarkdenkmal, daneben die Pyramide mit dem

herrschaftlichen Grab (aufgenommen am 30.03.2014) und eine

Nahaufnahme des basaltischen Andesits, der infolge der

Spaltflächen der Plagioklase im frischen Zustand glänzt. In den

kleinen

Blasenhohlräumen ist neben dem Feldspat noch etwas Siderit zu

sehen,

Bildbreite 10 cm.

Aus dem nahe gelegen, noch 1954 im Betrieb befindlichen Steinbruch

mit einer etwa 10 m hohen Wand beschreibt SCHAEFFER (1955:305) den

Fund eines im vulkanischen Gestein steckenden Erdklumpen aus dem

Jahr 1947, in dem sich die zu Braunkohle veränderten Reste von

Bäumen befanden. Belegstücke sind leider nicht bekannt.

Bausteine für Schloss Philippsruh (Hanau)

Am, im und um das Schloss Philippsruhe sind ebenfalls größere

Mengen des vulkanischen Gesteins verbaut worden (aufgenommen am

25.12.2017). Insbesondere an den Umfassungsmauern des Parks und

der Orangerie sind die Steine unverputzt in den Mauern zu sehen.

Im

rechten Foto ist als Anfahrschutz an der Zufahrt zur ehemaligen

Orangerie ein rundlicher Block mit einer Massen von geschätzt 2 t

mit den

ganz typischen Abschalungen abgelegt worden. Solche Formen

entstehen in Feuchtklimaten. Die hier verbauten Steine stammen

vermutlich

aus dem Steinbruchareal im heutigen Park von Wilhelmbad. Dabei

kann man wie z. B. Steinheim sehen, dass man Steine aller Größen

und

auch aller Qualitäten vermauert hat. Dieser Umstand führt heute zu

Problemen, da die bereits im Steinbruch angewitterten Steine im

Verband

schnell absanden und Löcher hinterlassen.

Bausteine in Klein-Auheim (Hanau)

Das größte Bauwerk aus dem Untermain-Trapp (basaltischer Andesit)

wurde 1746 unter Lothar Franz von Schönborn errichtet: Die 3,8 km

lange Umfassungsmauer der Alten Fasanerie. Sie umschließt eine

Fläche

von 107 Hektar und wird heute als Wildpark Alte Fasanerie genutzt.

Wenn man von einer durchschnittlichen Höhe von 2 m und einer Dicke

von 0,4 m ausgeht, dann brauchte man etwa 7.600 Steine und Mörtel,

was zu dieser Zeit einen erheblichen Aufwand bedeutete. Vermutlich

wurde das Gesteinsmaterial direkt aus der Fasanerie gewonnen, so

dass

das Gelände auch als alter Steinbruch gelten kann.

Im Ort Klein-Auheim selbst ist das umgangssprachlich als

"Basalt"

bezeichnete Gestein kaum dominierend als Baustein verwandt worden.

Kleinpflaster in Stockstadt am Main

In weiten Teilen von Stockstadt wurden wohl in den 1950er und

1960er

Jahren in den Rinnsteinen zwischen Straße und Gehweg ein

Kleinpflaster

aus dem Untermain-Trapp verwandt. Man erkennt die Steine an den

Entgasungkanälchen, die in sehr unterschiedlicher Richtung die

Steine

durchsetzen. Die Basaltsteine von anderen Vorkommen dazwischen

sind schwärzer, glatt und führen hin und wieder auch größere

Einschlüsse,

aufgenommen am 25.05.2014.

Mauern in Schlüchtern

Schlüchtern, Mauer des Klosters aus dem Flutbasalt, der auch in

Steinheim

ansteht.

aufgenommen am 27.08.2009

Römerkastell Saalburg (Rekonstruktion)

Für den Nachbau der Saalburg wurden unter anderen Werksteinen auch

basaltische Gesteine aus dem nahe Vogelsberg verwandt,

wie man sehr schön an dem Türschweller sehen kann.

aufgenommen am 20.06.2014

Bad Nauheim

Auch die Kirche in Bad Nauheim ist aus dem basaltischen Andesit

erbaut,

wie man an den blaenreichen Zonen erkennen kann. Wo er Steinbruch

liegt,

der die Werksteine geliefert hat, konnte ich nicht in Erfahrung

bringen,

aufgenommen am 26.09.2017

Der Schuckhardt-Brunnen ist ebenfalls aus dem Basalt mit den

charakteristischen

Blasenzonen erbaut,

aufgenommen am 26.09.2017

Hanau

Die Niederländisch-Wallonische Kirche wurde im 17. Jahrhundert aus

den Basalt-Brocken gemauert. Meist ist es ein balsiger Basalt, wie

er

hier oberflächennah anstand;

aufgenommen am 13.09.2025

Literatur zu Steinheim & Dietesheim:

Autorenkollektiv (1996): Opal Das edelste Feuer des

Mineralsreichs.- extraLapis No. 10, 96 S., zahlreiche,

auch farb. Abb., Skizzen, Karten, Tabellen, [C. Weise Verlag]

München.

BAUER, M. (1909): Edelsteinkunde Eine allgemein verständliche

Darstellung der Eigenschaften, des Vorkommens und der Verwendung

der Edelsteine, nebst einer Anleitung zur Bestimmung derselben,

für Mineralogen, Edelsteinliebhaber, Steinschleifer, Juweliere.-

766 S., mit 21 Tafeln im Farbendruck, Lithographie und Autotypie

sowie 115 Abb. im Text, [Chr. Herm. Tauchnitz] Leipzig.

BETZ, V. (1972): Sphärosiderit von Frankfurt am Main.- Aufschluss

23, S. 144, 1 Abb., [VFMG] Heidelberg.

ECKERT, A. E. (1997): The World of Opals.- 448 p., 57 Fig., 22

Color Plates, [John Wiley & Sons, Inc.] New York.

FEIT, S. (1999): Basaltwerke. Monumentale Architektur in Hessen.-

Abschlußarbeit zur Erlangung des Titels Magistra Artium im

Fachbereich 09 (Klassische Philologie und Kunstwissenschaft) der

Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, 124 S., mit

69 Seiten Abb. Auf Tafeln im Anhang, [Eigendruck] Bad Soden.

GREGOR, H.-J. (1995): Die pliozäne Flora von Mühlheim bei

Offenbach am Main.- Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147,

S. 87 - 167, Hanau.

GRIES, H. & SEIDENSCHWANN, G. (1987): Die "Lämmerspieler

Artefakte". Neue Erkenntnisse über ein umstrittenes

altsteinzeitliches Inventar aus dem ehemaligen Museum des

"Offenbacher Vereins für Naturkunde".- 87. Bericht des

Offenbacher Vereins für Naturkunde, S. 3 – 38, 21 Abb., Hrsg. vom

Offenbacher Verein für Naturkunde [Heyne OHG] Offenbach.

GRIES, H. (1990): Frühe Spuren Die Steinzeit in der Landschaft

Mühlheim am Main.- Zur Geschichte der Stadt Mühlheim Band 9, 180

S., 167 teils farb. Abb., hrsg. Von der Geschichtsabteilung des

Verkehrs- und Verschönerungsvereins e. V. Mühlheim a. Main

[Druckerei Wilheim & Adam] Heusenstamm.

HÄUSER, F. (1954): Die Hanau-Seligenstädter Senke und ihre

Randgebiete. Topgraphie, Geologie und Tektonik.- Hanau Stadt und

Land Beiheft, 62 S., 3 Abb. im Text, 1 Tab., VIII Tafeln im

Anhang, 1 gefaltete Karte, Hrsg. vom Hanauer Geschichtsverein

[Verlag des Hanauer Geschichtsvereins] Hanau.

KEINER, M. (1998): Hundert Jahre Krebs´sche Steinbrüche. Eine

Dietesheimer Firmengeschichte.- S. 157 - 240, 3 Farb- und 41

SW-Abb., 1 Karte - in Krug, R. (1998): Mühlheim am Main aus

industrie-archäologischer Sicht - Strukturwandel - . Zur

Geschichte der Stadt Mühlheim Band 14, 300 S., einige farb., viele

SW-Abb., 1 ausklappbare Karte im doppelten Format, Tab., Hrsg. vom

Geschichtsverein Mühlheim am Main e. V. [Druckstudio Mühlheim]

Mühlheim.

KRUG, R. (1998): Mühlheim am Main aus industrie-archäologischer

Sicht - Strukturwandel - . Zur Geschichte der Stadt Mühlheim Band

14, 300 S., einige farb., viele SW-Abb., 1 ausklappbare Karte im

doppelten Format, Tab., Hrsg. vom Geschichtsverein Mühlheim am

Main e. V. [Druckstudio Mühlheim] Mühlheim.

LEONHARD, C. C. (1811): XXVI Bemerkungen über das bei Steinheim,

unweit Hanau vorkommenden, ehemals für strahligen Braunkalk

gehaltende Mineral.- Der Gesellschaft Naturforschende Freunde zu

Berlin Magazin für die neuesten Entdeckungen der gesammten

Naturkunde 5. Jahrgang, S. 334 - 335,

[Realschulbuchhandlung] Berlin.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 144, 598, 793f.

LORENZ, J. (2018): „Sphaerosiderit“ aus Steinheim - NOBLE Magazin

Aschaffenburg, Ausgabe 04/2018, S. 18 - 21, 12 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

NICKEL, W. (1961): Das Basaltvorkommen von Mühlheim/Dietesheim.-

Aufschluss 12, Heft Nr. 4/April 1961, S. 101 - 103,

Göttingen.

RENFTEL, L.-O. (1983): Die Basaltdecke des "Maintrapps" von

Steinheim am Main.- Aufschluß 34, S. 407-412, Heidelberg

RENFTEL, L.-O. (1993): Vorkommen und Genese von Opal CT bei

Hanau-Steinheim (Hanauer Becken, Hessen) - ein Beitrag zum

derzeitigen Kenntnisstand.- Jber. wetterau. ges. Naturkunde 144

- 145, S. 79 - 87, Hanau.

RENFTEL, L.-O. (1995): Verbreitung und Ausbildung pliozäner

Ablagerungen in der Umgebung von Hanau.- Jber. wetterau. ges.

Naturkunde 146 - 147, S. 55 - 70, Hanau.

RENFTEL, L.-O. (1998): Geologische Karte von Hessen 1:25000 Blatt

5819 Hanau mit Erläuterungen.- 2. neu bearb. Aufl., 278 S., 42

Abb., 18 Tab., 2 Beil., [Hess. Landesamt f. Bodenforschung]

Wiesbaden.

SCHAEFFER, A. (1955): 1. Steinbruch von Wilhelmsbad. „Wie kann man

im Buch der Natur lesen“.- S. 303 – 307, 1 Abb. - in Hanauer

Geschichtsverein (1955): Hanau Stadt und Land. Ein Heimatbuch für

Schule und Haus.- 512 S., einige SW-Abb., gefaltete Karte im

Nachsatz, [Waisenhaus-Buchdruckerei Paul Nack] Hanau.

SEIDENSCHWANN, G., GRIES, H. & THIEMEYER, H. (1995): Die

fluvatilen Sedimente in den Baugruben des Wohnparks Mühlheim

zwischen Ebertstraße und Offenbacher Straße in Mühlheim/Main.-

Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147, S. 71 - 86,

Hanau.

STEINDLBERGER, E. (2003): Vulkanische Gesteine aus Hessen und ihre

Eigenschaften als Naturwerksteine.- Geologische Abhandlungen

Hessen Band 110, 167 S., 6 Tab., 53 Tafeln mit farb. Abb.

und Erläuterungen, Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie,

Wiesbaden.

THEOBALD, G. (1850): Ueber das Vorkommen von Halbopal, Chalcedon

und Hornstein zu Steinheim bei Hanau.- Jahresbericht der

Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde über die

Gesellschaftsjahre 1847/50, S. 13 - 25, [Waisenhasubruchdruckerei]

Hanau.

WILKE, H.-J. (1981): Hessen.- Mineralfundstellen Band 7,

2. Aufl., 239 S., [C. Weise] München.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite