Spessartin

oder Spessartit

flüchtig hingehört, zwei Wörter, die sich sehr

ähnlich anhören,

aber sehr gegensätzliche Naturprodukte benamen

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Spessart kommt von Specht (Vogel) und Hardt

(Wald), also "Spechtswald" und ist aus dem Jahr 839 als

"Spehteshart" belegt. Daraus wurde im Laufe der Zeit

Spessart.

Der Name "Spessart" wurde in den Geo-Wissenschaften (genauer

Mineralogie und Petrographie) mit zwei Namen eingeführt.

Infolge der Ähnlichkeit werden sie von Laien oft verwechselt.

Deshalb soll hier der Unterschied erläutert werden, was

insbesondere im Fall des Spessartits nicht gerade einfach ist:

Spessartin

Dabei handelt es sich um ein Mineral der Granat-Gruppe. Granate

sind meist kubisch kristallisierende Silikate mit einem sehr

komplizierten Aufbau, was die Anordung der Atome im Kristallgitter

betrifft. Sie entstehen vorwiegend während der Metamorphose

(Umwandlung von Gesteinen bei großer Hitze und Druck im festen

Zustand) von Gesteinen; aber auch aus hydrothermalen Lösungen und

selten auch aus einer Gasphase. Granate sind hauptsächlich rot

oder braun (bis heute wurde nie blaue Granate gefunden oder

synthetisch erzeugt), haben eine Härte nach MOHS von 6,5 - 7,5 und

keine Spaltbarkeit. Eine Unterscheidung der einzelnen Minerale der

20 Mitglieder der Granat-Gruppe (Almandin, Andradit, Calderit,

Goldmanit, Grossular, Henritmierit, Hibschit, Holstamit,

Hydro-Ugrandit, Katoit, Kimzeyit, Knorringit, Majorit, Morimotoit,

Pyrop, Schorlomit, Spessartin, Uvaroit, Wadalit, Yamatoit) ist mit

einfachen Methoden meist nicht möglich. Dazu muss zum Beispiel die

chem. Zusammensetzung und/oder der Brechungsindex ermittelt

werden. Die wirtschaftliche Bedeutung ist heute gering, sowohl was

die frühere Verwendung als Schleifmittel wie auch als Schmuckstein

angeht.

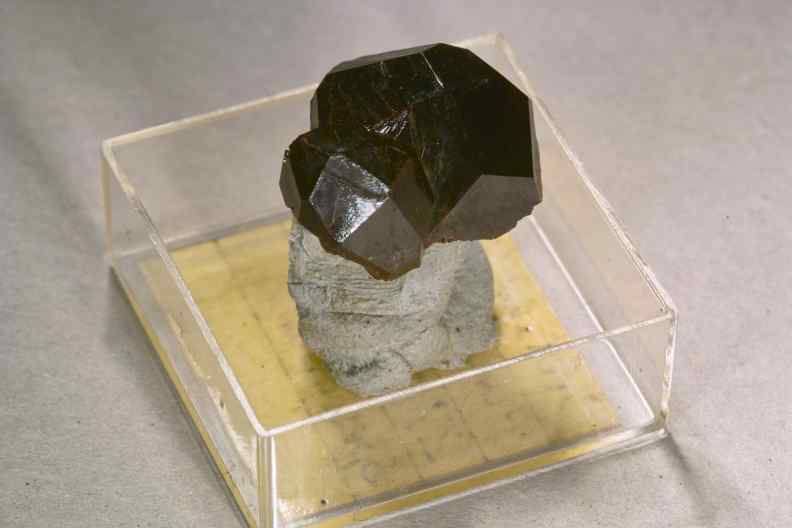

Spessartine aus den Pegmatiten vom Wendelberg bei

Haibach

Hellroter Spessartin-Kristall mit

einer deutlichen Treppung des Kristallflächen,

Bildbreite ca. 3,5 mm

|

Hunderte winziger Spessartine im

Pegmatit,

Bildbreite 4 cm

|

Roter Spessart-Kristall mit

Flächenstreifung im Muskovit-reichen Pegmatit,

Bildbreite 5 mm

|

Zwei Spessartine in der Form

verzerrter Rhombendodekaeder im Pegmatit,

Bildbreite 5 mm

|

Rissiger, modellhaft ausgebildeter

Spessartin-

Kristall, (Ikositetraeder)

Bildbreite 5 mm

|

Spessartin als Rhombendodekaeder mit

einem Ikositetraeder,

Bildbreite 5 mm

|

Der Spessartin ist das Mangan-Glied mit der idealisierten

chemischen Formel Mn3Al2[SiO4]3.

In der Natur werden oft ähnliche Atome in das Kristallgitter

eingebaut, so dass die tatsächliche Zusammensetzung oft

(erheblich) abweicht. Es gibt deshalb auch Mischkristalle, zum

Beispiel mit dem Almandin, dem Eisen-Glied der Granat-Reihe mit

der chem. Formel Fe3Al2[SiO4]3.

Das chem. Element Eisen kann das Mangan ersetzen, so dass

praktisch alle denkbaren Übergänge in der Natur existieren können.

Und im Pyrop wurde statt Fe oder Mn Magnesium eingebaut, so dass

auch mit diesem Mineral eine Verwandtschaft gibt. Man spricht dann

von einer Mischungsreihe, so dass die meisten Spessartine neben Mn

noch Fe, Mg, aber auch in Spuren noch Ca und andere Metalle

enthalten können. Deshalb werden diese Granate zu den

"Pyralspiten" (Pyrop, Almandin, Spessartin) zusammen gefasst, weil

man die Zugehörigkeit zu einem der namengebenden Endglieder nicht

ohne chemische Analyse entscheiden kann.

Das spezifische Gewicht des Spessartins ist mit 4,2 g/cm³ deutlich

größer als das von Quarz mit 2,65 g/cm³ (RAMDOHR & STRUNZ

1978, S. 666 ff).

Aus diesem Grund sind nicht alle Granate aus dem Spessart

Spessartine. Meistens handelt es sich um Almandine, insbesondere

wenn sie in den Gneisen, Quarziten oder Glimmerschiefern

eingewachsen sind. Nur wenige Pegmatite führen wirkliche

Spessartine. Sie sind besonders im Raum Glattbach-Aschaffenburg-Haibach (hier

finden Sie auch weitere Fotos vom Spessartin) verbreitet. Im 19.

Jahrhundert gab es zahlreiche Abbaue oder Abbauversuche auf diese

Pegmatite wegen der damals gewinnbringenden Feldspatgewinnung.

Dabei wurde Spessartin neben Turmalin und anderen, typischen

Pegmatit-Mineralien reichlich gefunden und gelangte durch den

damals schon bestehenden Handel auch in zahlreiche, bedeutende

Mineraliensammlungen, auch in das Ausland. Die im Spessart

gefundenen Spessartine sind bei zunehmender Größe (häufig schon ab

5 mm) oft rissig, braun und undurchsichtig, so dass keine

schleifbaren Qualitäten vorliegen. Kristalle unter wenigen mm

Größe sind meist gut ausgebildet (Rhombendodekaeder,

Ikositetraeder und Kombinationen), klar und von gelbroter bis

roter Farbe. Besonders die Exemplare, die in Glimmern eingewachsen

sind, lassen sich ohne Beschädigung bergen. Die Spessartine des

Spessarts (analysiert wurden wohl früher nur größere Kristalle)

zeigen alle deutliche Almandin-Anteile (das Verhältnis Mn:Fe ca.

2:1, siehe WEINELT 1962, S. 233f), so dass auch hier

Mischkristalle vorliegen.

Nun, bis vor wenigen Jahren sah ich als den schönsten

Spessartin-Kristall aus dem Spessart - gefunden im 19. Jahrhundert

- läge wohl im Museum of Natural History in London! Inzwischen ist

ein Spessartin-Kristall aus einem oberflächennahen, angewitterten

Pegmatit in Aschaffenburg aufgetaucht, der diesen an Größe und

Qualität übertrifft.

Umgekehrt gibt es heute bedeutende Funde von Spessartin in

Madagaskar, im San Diego Country Californien (USA), in Pakistan

und neuerdings in China (OTTENS 2005) mit bis zu mehreren

cm-großen Kristallen und in klarer, schleifwürdiger Qualität, wie

sie aus dem Spessart nie bekannt wurden. Spessartine werden in

Pegmatiten, Gneisen, Quarziten, Schiefern, in Rhyolith-Lithophysen

und seltener in Skarn-Lagerstätten, gefunden.

getreppter Spessartin-Kristall in Edelsteinqualität, rot, klar

durchsichtig

und stark glänzend aus der Navegadora Mine, einem Vorkommen in

einer

riesigen Druse von 10 x 10 x 2 m im Pegmatit mit bis zu 5 kg

schweren

Spessartin-Kristallen. Die Mine liegt 12 km von Penha do Norte,

Galileia

in Minas Gerais in Brasilien (WHITE 2009),

Bildbreite ca. 4 cm

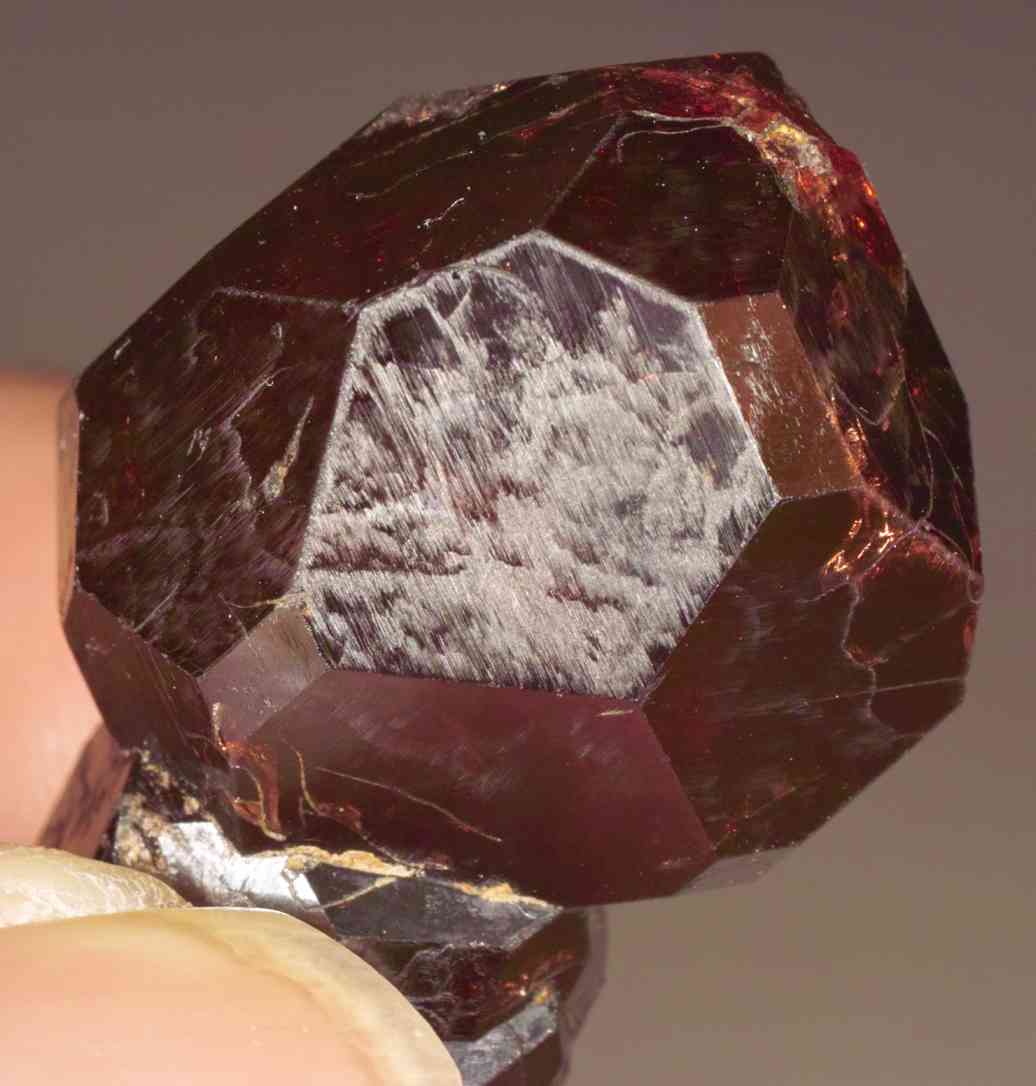

Der wohl schönste bekannte Spessartin-Kristall ist transparent,

hat etwa 7 cm Durchmesser (!) mit schönen Innenreflexen,

glänzende, scharfe Flächen, wurde 2006 gefunden, stammt aus dem

Shigar-Tal in Pakistan und befindet sich in der Sammlung von

Stuart Wilensky in den USA (TOMPSON 2007:128f mit Abbildung) - ein

Traumstück. Für solche Steine werden auf dem internationalen

Mienralien-Markt unvorstellbare Summen bezahlt.

Der größte geschliffene Spessartin in Edelsteinqualität ist ein

"Mandarin-Granat" aus Nigeria, antik geschliffen bei Fa. Henn GmbH

in Idar-Oberstein und hat ein Gewicht von 78,03 ct. Er liegt im

berühmten (eine der besten Mineraliensammlungen der Welt)

Houston Museum of Natural Science in Houston, Texas.

Tiefrote, klare Spessartin-Kristalle (meist

Ikositetraeder)

auf Feldspat von Tongbei, Fujian Provinz, China,

Bildbreite ca. 4 cm

Die Mineralgruppe Granat ist durch die Verwendung als Schmuck (siehe

BAUER et al. 1982, Seite 100 ff) weithin bekannt und

Abbildungen von Spessartin finden sich in fast jedem Mineralienbuch,

so dass hier auf eine Abb. verzichtet werden kann.

Das Mineral wurde 1787 "im Spessart bei Aschaffenburg" vom

russischen Fürst Dimitrij Alexejewitsch GALLITZIN (1738-1803)

aufgesammelt. GALLITZIN war Gesandter in Paris und Den Haag und

wohnte auch längere Zeit in Braunschweig. Nach dem Ausscheiden aus

dem Staatsdienst baute er eine umfangreiche Mineraliensammlung

auf, die später nach Jena kam und von keinem geringeren als Johann

Wolfgang von GOETHE betreut wurde.

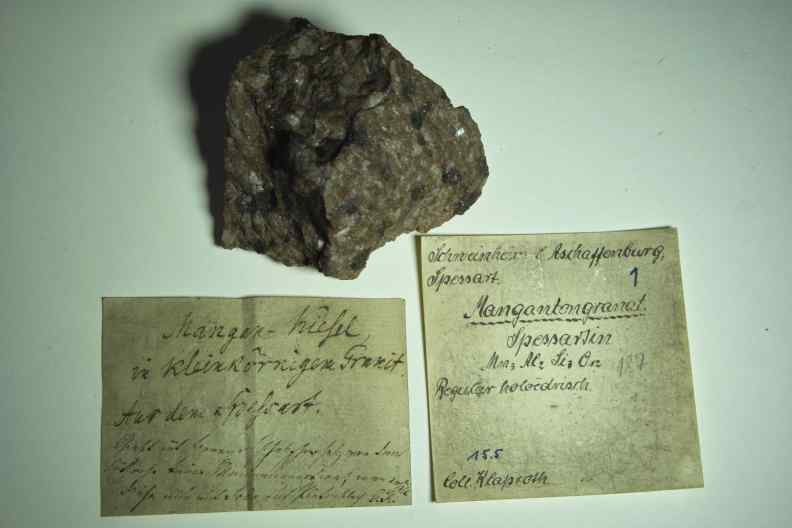

Die ersten chemischen Analysen wurde vom damals berühmten Martin

Heinrich KLAPROTH an dem damals noch "granatförmige Braunsteinerz"

- wegen des Mangangehalts - genannten Minerals gemacht.

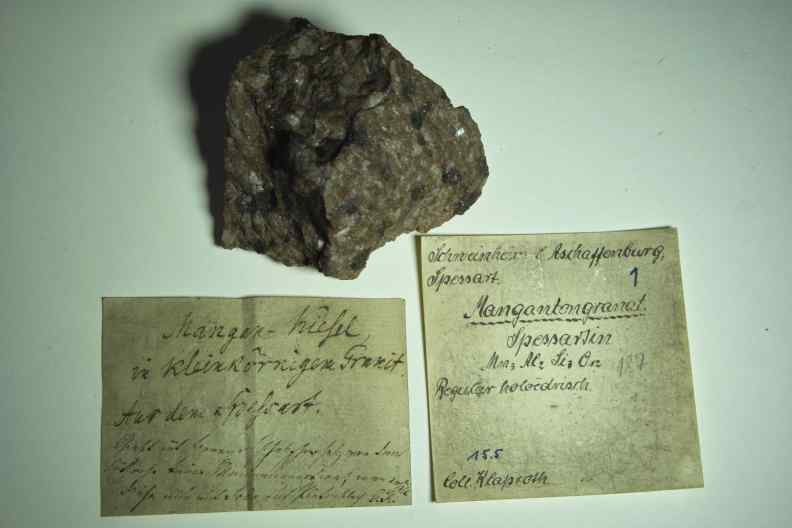

Unscheinbares Stück rundliche Spessartine im Gneis von Schweinheim

bei Aschaffenburg mit einem handschriftlichen Zettel von Martin

Heinrich KLAPROTH und einem Zusatz von Gustav Rose, Museum

für Naturkunde Berlin, Nr. 2004-4895,

Bildbreite ca. 12 cm

Die Namensgebung "Braunsteinkiesel" erfolgte dann 1813 durch den

Mineralogen J. F. L. HAUSMANN in seinem Handbuch der Mineralogie.

Der pariser Mineraloge François Sulpice BEUDANT benannte den

Mangantongranat mit dem Namen "Spessartine" im Jahre 1832.

Der Münchner Professor Franz von KOBELL veröffentlichte erneute

Analysen des Spessartins im Jahre 1868 (MURAWSKI 1992, S. 192f).

Neuere Analysen finden sich bei WEINELT (1962, S. 233f).

Die gesamte Geschichte der Entdeckung einschließlich der

Begründung für die Typlokalität kann man unter LORENZ 2010:453ff nachlesen.

Spezielle Literatur über Granate gibt es kaum. Ganz neu ist das

Heft "Garnet" des Magazins Elements Dezember 2013.

Bildergalerie von Spessartinen - weltweit:

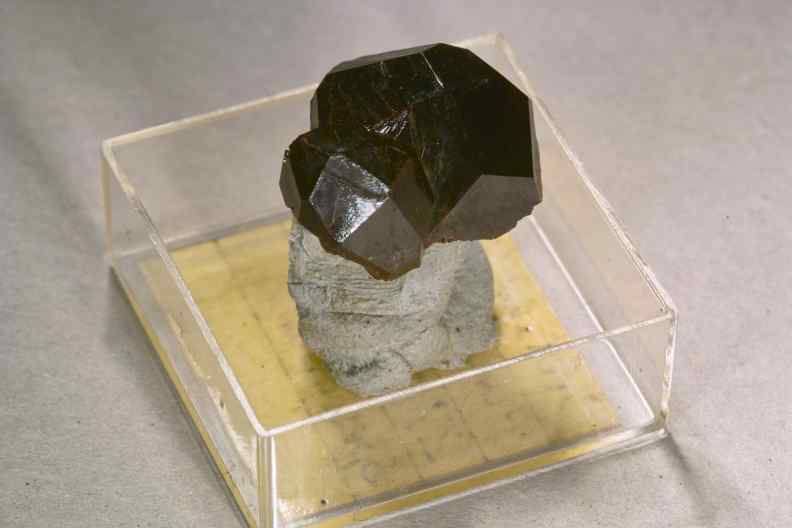

Spessartin-Kristall aus einem Vorkommen in Pakistan;

Bildbreite ca. 3 cm.

|

Kleine Spessartin-Kristalls auf einem großen

Vesuvian-Kristall, Fushan, Hebei, China;

Bildbreite 5 cm.

|

Spessartin-Kristall im drusigen Rhyolith von Garnet Hill bei

Ely in Nevada, USA;

Bildbreite 2 cm.

|

Eine eigentlich "unmögliche" Paragenese: Spessartin mit

Galenit, und Quarz von Broken Hill in Australien;

Bildbreite 10 cm.

|

Eine "unmögliche" Paragenese: Spessartin mit Galenit,

Chalkopyrit, Pyrit und Quarz von Broken Hill in Australien;

Bildbreite 5 cm.

|

Ausgewitterte Spessartin-Kristalle mir rauhen Flächen

(Rhombendodekaeder) aus dem Ankaratra-Gebirge bei Antsirabe

auf Magagaskar;

Bildbreite 9 cm.

|

Durchscheinende Spessartin-Kristalle von Loliondo in

Tansania;

Bildbreite 3cm.

|

Beschädigter Spessartin-Kristall aus einem Pegmatit von

Knipan, Iveland, Südnorwegen, selbst gefunden im Sommer

1978;

Bildbreite 5 cm.

|

Rissige Spessartin-Kristelle im Muskovit eines Pegmatits von

Ljosland, Iveland, Südnorwegen;

Bildbreite 10 cm.

|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf Quarz von

der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao County,

Fujian Provinz, China;

Bildbreite 4 cm

|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf und mit

Quarz von der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao

County, Fujian Provinz, China;

Bildbreite 2 cm

|

Hellrote bis braunrote Spessartin-Kristalle auf und mit

Quarz von der berühmten Fundstelle von Tongbei im Yunxiao

County, Fujian Provinz, China;

Bildbreite 4 cm

|

Braunrote bis hellrote, klare bis undurchsichtige

Spessartin-Kristalle (meist Ikositetraeder) auf dem weißen

Feldspat mit farblosem Opal (stark fluoreszierend) von

Tongbei im Yunxiao County, Fujian Provinz, China;

Bildbreiten 14 cm.

|

Braunrote bis hellrote, klare bis undurchsichtige

Spessartin-Kristalle (meist Ikositetraeder) auf dem weißen

Feldspat (wie links) von Tongbei im Yunxiao County, Fujian

Provinz, China;

Bildbreite des Ausschnitts 5 cm.

|

Derber Spessartin als Gesteinsbestandteil aus einem

metamorphen Vorkommen von Praborna im Aostatal,

angeschliffen und poliert;

Bildbreite 13 cm.

|

Rhombendoedekaedrische Spessartin-Kristalle in einem

Quarz-Keratophyr von Byneset bei Trondheim in Norwegen;

Bildbreite 5 cm.

|

Mm-kleine, helle Spessartin-Kristalle auf Rhodonit-Tafeln

aus Pachapaqui, Ancash Dept., Peru. Diese

Spessartin-Kristalle sind außergewöhnlich rein und führen

kein Eisen;

Bildbreite 2 cm.

|

Idiomorpher Spessartin-Kristall mit etwas Muskovit aus

Iveland, Norwegen;

Bildbreite 4 cm.

|

Hervorragend aus dem Gneis gelöster Spessartin-Kristall von

Serote, Paraiba, Brasilien;

Bildbreite 5 cm.

|

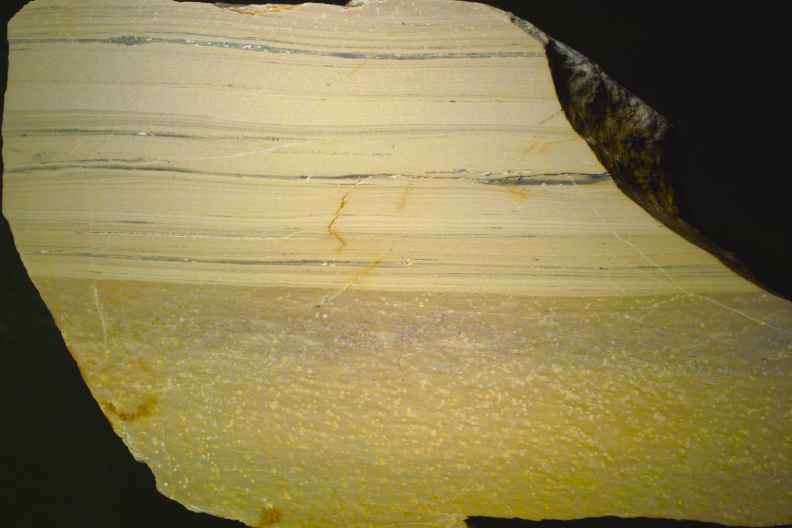

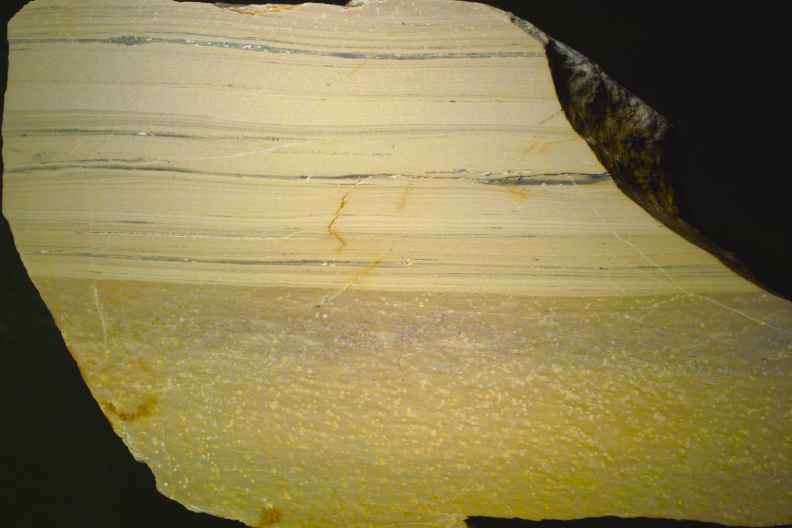

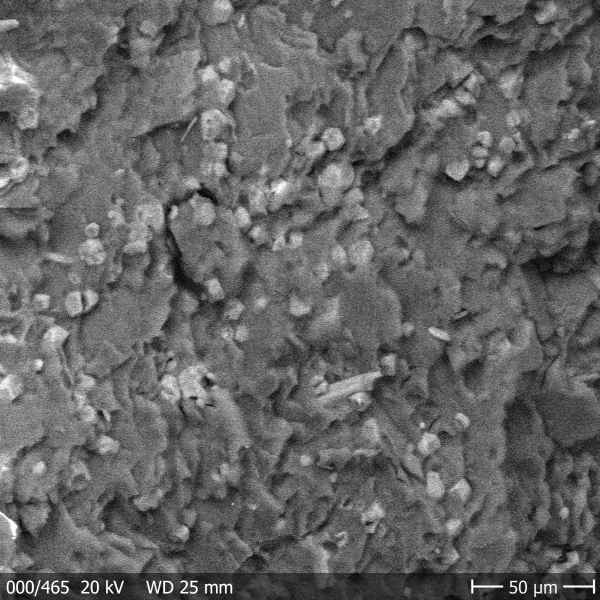

Coticule: Das im Handstück unscheinbare Gestein ist

oberflächlich hell angewittert und besitzt auf den

Kluftflächen schwarze Flecken aus Manganoxiden. Das

schiefrige Gestein führt gesteinsbildenden Spessartin als

Hauptbestandteil: 35 - 40 % bestehen aus 5 - 20 µm großen

Granat-Kristallen - siehe REM-Foto rechts. Gefunden bei

Vielsalm in den belgischen Ardennen (Autorencollectif 2007);

Bildbreite 13 cm.

Davon werden die Wasserabziehsteine "Belgische Brocken"

herausgesägt. In dem Steinbruch gibt es auch noch eine

blauegraue Variante, dessen Farbe durch ein Pigment aus

Eisenoxid verursacht wird.

Mittels Röntgendiffraktion konnte in dem sehr feinkörnigen

gelben Gestein neben dem reichlich vorhandenen Spessartin

noch Quarz, Mikroklin (Kalifeldspat), Muskovit und Kaolinit

nachgewiesen werden. Dies spricht für eine niedrig-gradige

Metamorphose; der Kaolinit ist wahrscheinlich aus der

oberflächennahen Verwitterung des Feldspats entstanden.

Die ehemaligen Sedimentgesteine stammen aus dem Ordovizium

und wurden bei ~400 °C und 2 kB umgewandelt, wobei der

Spessartin aus Rhodochrosit entstand (SCHREYER et al. 1992).

Weitere Details mit Fotos können Sie hier

nachlesen.

|

Der Belgische Brocken aus dem Stück links gesägt und

geschliffen (eine Politur ist wohl schwierig anzubringen).

Man erkennt sehr schön die unterschiedlichen Schichten, die

Spessartine sind erst unter dem Mikroskop zu sehen,

Bildbreite 7 cm.

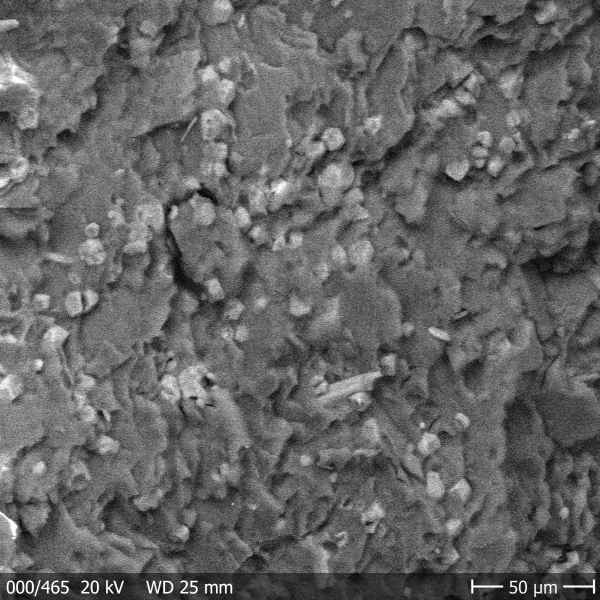

Die Spessartine sind extrem klein und kaum 5 µm groß,

Bildbreite 0,25 mm;

REM-Foto Stefan DILLER

|

Großer Spessartin-Kristall mit weiteren kleinen Kristallen

aus dem Tomboarivo-Pegmatit, Sahanivotry, Antsirabre,

Magagaskar. Der Feldspat ist rissig verwittert und wird von

etwas Muskovit begleitet;

Bildbreite 10 cm.

|

Spessartin-Kristalle im Calcit als Hauptbestandteil eines

Skarns von der weltberühmten Lagerstätte in Langban, in

Mittelschweden, gefunden 23.06.2005;

Bildbreite 4 cm.

|

Hellrote Spessartin-Kristallen mit einem Reaktionssaum in

einem Glimmerschiefer vom Marienfluss, Namibia. Sammlung Kay

MÜSSIG, Miltenberg;

Bildbreite 3 cm.

|

Winziger Spessartin-Kristall als Bestandteil eines

granitischen Gesteins vom Otratnaja Nunatak, northern Gruber

Mts., Queem Maud Land, Ostantarktis!

Bildbreite 5 mm.

|

Spessartin als Gesteinsbestandteil eines metamorph

umgewandelten, kambrischen Metasediments. Die dunkle Lage

enthält Sonolit, Tephort und Ca-Rhodochrosit. Die

helleren Lagen führen bis zu 50 % Spessartin, darüber hinaus

Rhodochrosit, Quarz, Tephorit, Kutnahorit, Jakobsit und

Magnetit. Risse sind mit weißem Quarz gefüllt. Angeschliffen

und poliert von der Llyn du Bach Mine (als Manganerz

abgebaut Ende des 19. Jahrhunderts), Harlach, früheres

County von Merioneth, nördliches Wales, Großbritannien;

Bildbreite 15 cm.

|

Spessartin-Kristalle aus einem hydrothermalen Gangsystem

zusammen mit Braunit, Quarz und Muskovit im Kristallin von

Archer´s Post, NW des Monut Kenya, Kenia;

Bildbreite 3 cm.

|

Derber Spessartin, wohl aus einem Pegmatit von Bajaur/NFWP

in Pakistan;

Bildbreite 6 cm.

|

Kleine, lose Spessartin-Kristalle vom Wada-toge Pass,

Nagano, Japan;

Bildbreite 2 cm.

|

Idiomorphe Spessartin-Kristalle mit farblosen

Quarz-Kristallen auf einer Kluftfläche in einem Quarzit von

Kyarvason, Tochigi, Japan;

Bildbreite 3 cm.

|

Spessartin-Kristalle auf weißem Plagioklas aus einem

Pegmatit bei San Piero, Insel Elba, Italien;

Bildbreite 2 cm.

|

"Braunskarn", ein Kalksilkatfels, der reich ist an Mn- und

Mg-Silkaten mit einem Alter von etwa 1,9 Ga. Es ist auch

Spessartin enthalten, ohne dass man die mit dem bloßen Auge

sehen kann. Der Fundort ist Man-Gruvan im Erzfeld von

Lindesberg in Schweden;

Bildbreite 14 cm.

|

Spessartin-Kristall aus einem Vorkommen im

Izumrudnye-kopi-Gebiet, Malyshevo, nordöstlich von

Ekaterinenburg, Sverdlovskaya Oblast im mittleren Ural,

Russland;

Bildbreite 2 cm.

|

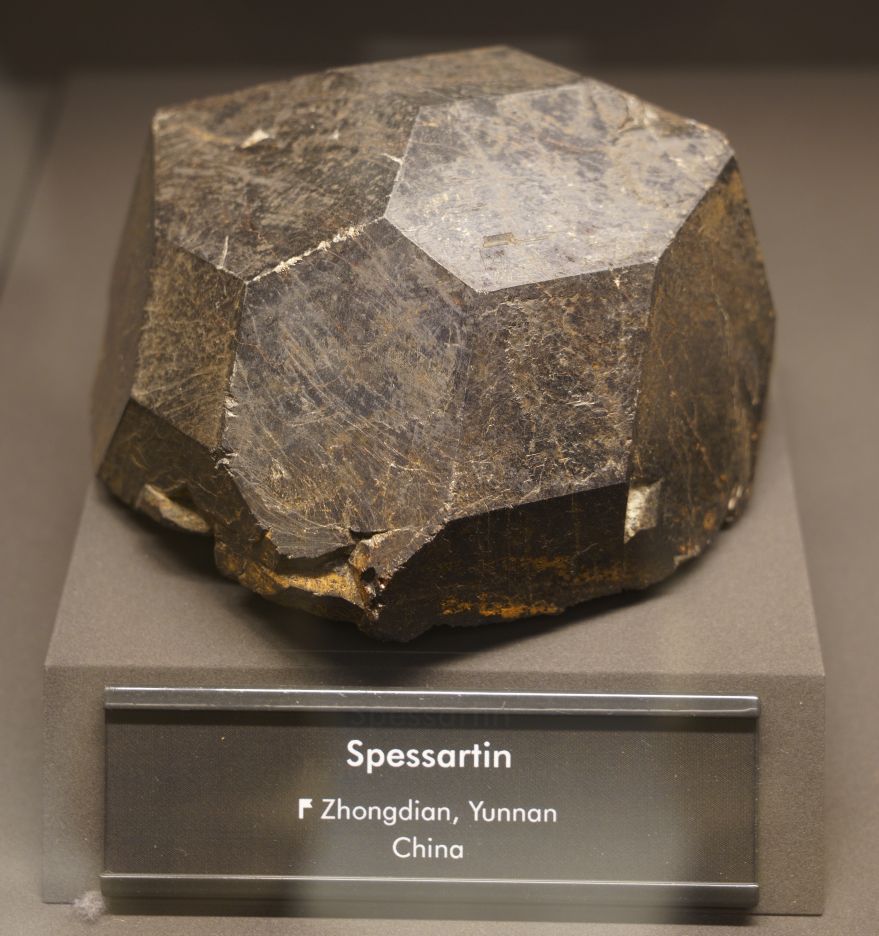

Der größte, mir bekannte Spessartin-Krisall, mit einem

Durchnesser von ca. 15 cm, aus Zhongdian, Yunnan, China,

liegt in der umfangreichen Ausstellung der "Terra Mineralia"

im Schloss Freudenstein in Freiberg im

Erzgebirge;

aufgenommen am 03.07.2019

|

Spessartin-Kristalle in einem Pegmatit aus Araquia in Minas

Gerais in Brasilien;

Bildbreite 3 cm

|

Spessartin (gelblich) in einem metamorphen Manganerz von

Furtschellas, Maloja, Graubünden, Schweiz. Hier ist neben

Rhodonit noch Hämatit, Braunit, Calcit und weitere

Mineralien wie Tephorit verwachsen. Randlich sind die

Manganphasen entlang kleiner Risse in schwarze Manganoxide

umgewandelt, angeschliffen und poliert;

Bildbreite 13 cm

Im Kristallin des zentralen Hauptkamms der Schweiz gibt es

weitere mehrere kleine Mangan-Lagerstätten mit exotischen

Mineralien:

- Grube Starlera, Viamala,Graubünden

- Falotta, Albula, Graubünden

- Alp Parsettens, Albula, Graubünden

|

Ein Rasen aus durchsichtigen Spessartin-Kristallen auf einem

alterierten Granit;

Bildbreite 6 cm

|

2022 als "Spessartin" aus dem Binntal in der Schweiz bei

Andre GORSAT gekauft. Es handelt sich um Granat-Kristalle

zusammen mit Chlorit und einem Amphibol auf einer

Kluftfläche in einem grünlichen Gestein. Aber die chemische

Analyse zeigt, dass es sich um einen Andradit mit einer

Grossular-Komponente und einem geringen Ti-Gehalt handelt.

Dies zeigt einmal mehr, dass man einen Granat nicht vom

Aussehen einem Glied der Gruppe zuordnen kann;

Bildbreite 3 cm.

|

Orangenfarbener Spessartin in Kristallen als

"Mandarin-Granat" mit einem Mn:Fe-Verhältnis von 2,8:1 aus

einer kleinen Lagerstätte am Grenzfluss Kunene in der

Kunene-Region im Norden Namibias. Der Granat ist der

Mittelpunkt einer weißlichen Aureole in einem

Muskovit-Schiefer;

Bildbreite 1 cm.

|

Fast modellhaft ausgebildeter Spessartin-Kristall im Quarz

eines Pegmatits aus dem Starokrymskiy-Steinbruch, Mariupol,

Donetsk-Region in der Ukraine. Der eisenreiche Spessartin

hat ein Mn:Fe-Verhältnis von 1,1:1. Gefunden von Vadym

LEVTEROV;

Bildbreite 6 mm.

|

Tiefrote Spessartin-Kristalle (Mn:Fe-Verhältnis von 2,2:1)

in einem glimmerhaltigen Gesteine aus der

Krasnoarkmeiskoe-Lagerstätte (Asbest) im Distrikt Izumrudnye

Kopi Gebiet, Sverdlovsk-Region in Russland. Zur Verfügung

gestellt von Vadym LEVTEROV;

Bildbreite 15 mm.

|

Lose, braune und undeutlich auskristallisierte

Granat-Kristalle aus Aschaffenburg, bezeichnet als

"Spessartin" aus der bekannten Mineralienhandlung von Dr.

Ing. H. Maucher in München;

Bildbreite 5 cm.

Die über die Plattform ebay verkauften Kristalle bestehen

nach chemischen Analysen aber aus Almandin mit etwas Titan,

aber nahezu ohne Mangan. Den anhanftenden Glimmerplättchen

nach stammen die Kristalle aus einem in oder um

Aschaffenburg anstehenden Glimmerschiefer.

|

Rissiger Spessartin-Kristall aus Tsilaieina in Madgaskar,

sicher gefunden im frühen 20. Jahrhundert (No.

485 der ehemaligen Sammlung CHENET in Frankreich);

Bildbreite 3 cm.

|

Hellroter "Mandarin-Granat" aus Mali (oder vielleicht auch

Nigeria), der sich als Spessartin erwies. Das

Mn-Fe-Verhältnis liegt bei etwa 4:1;

Bildbreite 3 cm.

|

|

Der Name des Minerals Spessartin ist, im Gegensatz zu vielen

anderen, aus der Frühzeit der Mineralogie, heute noch gültig. Eine

gute Zusammenstellung zum Mineral Spessartin bringen HOCHLEITNER

& WEISS (2004), wenn man von der falschen Typlokalität

absieht.

Spessartit

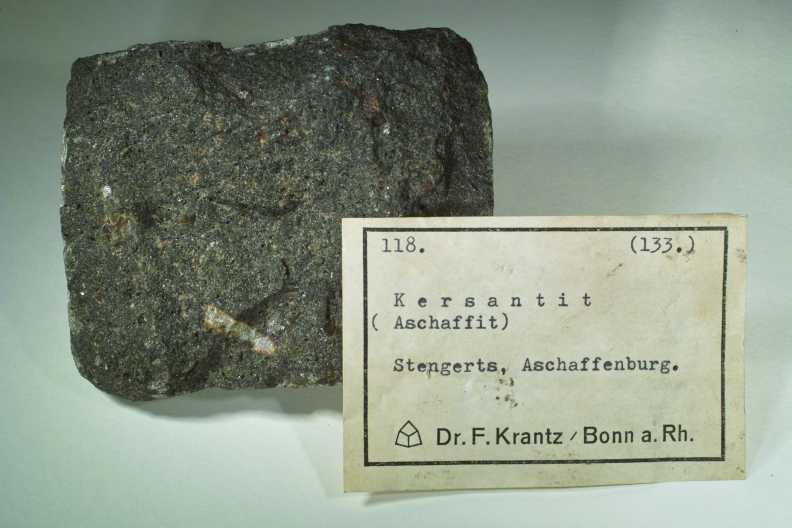

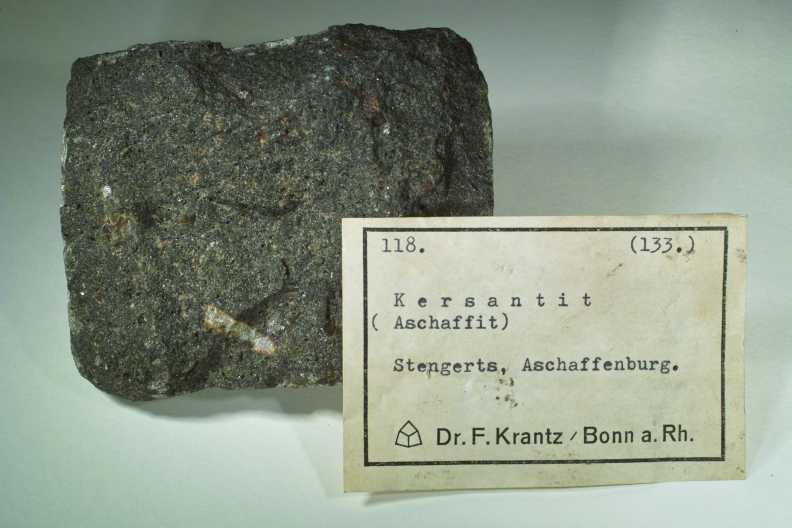

Kersantit (Aschaffit als Sonderform des Spessartits) vom Stengerts

bei

Schweinheim (Aschaffenbugr) aus der Produktion für die Fa. KRANTZ,

die solche Stücke in Losen zu 100 Stück schlagen ließ,

Bildbreite 13 cm

Dabei handelt es sich um ein dunkelgrau bis schwarz gefärbtes

lamprophyrisches Gang-Gestein (also ein Gemisch aus einzelnen

Mineralien), welches mit dem Kersantit zur Gruppe der Lamprophyre

gehört.

Lamprophyre sind dunkle Ganggesteine, vereinfacht ausgedrückt das

Gegenteil zu den Apliten (sie gibt es auch im Spessart). Sie sind

aus Schmelzen erstarrt, die im Erdinnern erzeugt wurden. Der

Mineralbestand wie auch der Kristallisationsverlauf der einzelnen

Bestandteile wird entscheidend von fluiden, wässerigen Phasen und

vom Kohlendioxidgehalt beeinflusst.

Der Spessartit besteht im Handstück aus einer dunklen Grundmasse,

die sich im Wesentlichen aus Feldspäten (Plagioklas >

Kalifeldspat) und Hornblende aufbaut. Olivin(-pseudomorphosen),

Quarz, Erzmineralien sind weitere Bestandteile mit sehr geringem

Anteil. In der feinkörnigen Grundmasse sind größere, grüne

Hornblende-Einsprenglinge verteilt (WIMMENAUER 1985).

Eine Abbildung aus dem Spessart findet sich bei MARESCH et. al.

(1987, S. 129 u. r.).

Örtlich sind bis zu mehrere cm-große Kailfeldspat-Kristalle

enthalten. Sie sind rundlich von der Schmelze angelöst, wie

bereits WEINSCHENK (1915:52f und Fig. 34) beschreibt. Diese

Kristalle stammen aus großer Tiefe und sind in dem Magma nicht

stabil, so dass die angeschmolzen sind und damit rundliche Formen

aufweisen.

Links im Bild sehen Sie eine Bruchfläche des Spessartits mit einem

ca. 2,5 cm langen Feldspat-Kristall, rechts das Bild zeigt einen

angeschliffen Spessartit (ca. 14 cm breit); beide stammen aus

einem Vorkommen nahe der Kirche von Gailbach.

Zu einer exakten Bestimmung von Gesteinen ist in der Regel ein

Gesteinsdünnschliff (Dicke 0,03 mm) nötig, der unter einem

Mikroskop mit speziellen Einrichtungen (unter anderem

polarisiertem Licht) untersucht werden können. Darüber hinaus ist

eine chem. Analyse vorteilhaft, weil damit auch nicht sichtbare

Veränderungen erfasst werden können.

Das Gestein Spessartit wurde von dem heidelberger

Geologie-Professor K. Harry F. ROSENBUSCH 1896 nach dem Spessart

benannt. Er hat dies in Band 2 (3. Aufl.) seiner "Mikroskopischen

Physiographie der massigen Gesteine" beschrieben. Der Name wird

heute infolge seiner überwiegend lokalen Bedeutung nur in

unfangreicheren Werken aufgeführt.

Der dunkelgraue bis rötlichgraue, oft auch schwarze Spessartit

findet sich als gangförmige Einschaltungen in den Dioriten und der

Elterhof-Formation des südlichen Vorspessarts. Sie treten meist in

Gangschwärmen auf. Die Mächtigkeit schwankt zwischen 0,3 und 12 m

und beträgt in der Regel 5 - 6 m.

Sie waren früher die Grundlage von zahlreichen, kleinen

Steinbruchbetrieben, heute noch erkennbar an den langen, schmalen,

heute alle aufgelassenen und verwachsenen Steinbrüchen.

Straßenpflaster am Schloss in Aschaffenburg, zum Teil aus

Spessartit bestehend,

aufgenommen am 03.02.2008

Man fertigte aus dem Basalt-ähnlichen Gestein neben Schotter

auch Pflastersteine, wie z. B. am Schloss in Aschaffenburg, wo auf

der Ostseite eine größere Fläche aus einem Spessartit-Pflaster

erhalten ist. Die Pflastersteine sind leicht rechteckig (ca. 14 x

16 cm) und ca. 17 cm in den Boden eintauchend. Der leichte

Verjüngung sichert einen festen Sitz im Verband. Mit diesen Maßen

und einem Gewicht von ca. 7 kg sind sie deutlich schwerer wie die

typischen Pflastersteine aus den basaltischen Gesteinen. Einzelne

Pflastersteine des Spessartits sind durch die Bauarbeiten an

verschiedenen Stellen verschleppt worden und man finden sie im

Verband folegnder Straßen: Wermbachstraße, Schönborner Hof,

Schlossplatz, Paffengasse, Schlossgasse und Freihofgasse. Infolge

der fortschreitenden Bau- und Ausbesserungsarbeiten ist eine

weitere Verstreuung zu erwarten.

Einzelner, auf der Oberseite abgenutzter Pflasterstein aus dem

einem Lamprophyr der Reihe Spessartit-Kersantit (Bildbreite 30

cm), rechts im Ausschnitt der am Rand gelegene, rundliche

Kalifeldspat-Kristall (Bildbreite 8 cm) und ganz rechts ein

verzwillingter Kalifeldspat-Kristall (nach dem Karlsbader Gesetz)

mit der mittigen Zwillingsnaht an der nur behauenen Seite des

Pflastersteins. Die angeschliffene Oberseite zeigt, dass das Stück

in einer Straße eingebaut war und bei Bauarbeiten nach langer

Nutzungszeit ausgebaut und auf dem Bauhof gelagert wurde. Zur

Verfügung gestellt von Herrn Völker vom Bauhof der Stadt

Aschaffenburg (Tiefbauamt) am 26.04.2012. Das Gestein führt noch

gelegentlich Quarz, was man in den Fotos kaum erkennen kann. Als

Herkunft ist einer der Steinbrüche um Gailbach zu vermuten.

Das für Aschaffenburg so typische Stück ist in der

Gesteinssammlung des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt

Aschaffenburg (1. OG, Gang, Vitrine rechts) zu sehen.

Auch in Stockstadt!

Der Rinnstein in der Sackgasse der Galizienstraße enthält

überraschenderweise ebenfalls große Pflastersteine

aus Spessartit. Zwischen echten Basalten, den Steinen aus dem

Untermain-Trapp und lokalen Orthogneis sind

die Spessartite an den Quarzen und an den großen

Kalifeldspat-Kristallen leicht erkennbar,

aufgenommen während der Vorbereitungen zum Kulturrundweg am

17.05.2013.

Für einen Spessartit vom Nordabhang des Stengerts bei

Aschaffenburg (Schweinheim/Gailbach) wird folgende chem.

Zusammensetzung angegeben (WEINELT 1962, S. 230):

| Bestandteil: |

Anteil in Gew.-% |

| SiO2 |

56,18 |

| TiO2 |

0,77 |

| Al2O3 |

16,14 |

| Fe2O3 |

3,44 |

| FeO |

4,27 |

| MnO |

0,36 |

| MgO |

4,74 |

| CaO |

6,45 |

| Na2O |

4,37 |

| K2O |

2,97 |

| P2O3 |

0,13 |

| SO3 |

0,04 |

| CO2 |

0,03 |

| H2O |

0,68 |

Das Nebengestein war schon erkaltet als die Schmelze in die Gänge

eindrang. Veränderungen durch die hohe Temperatur wurden nicht

beobachtet. Aufgrund der Überlagerung des Zechsteins wird das

Alter als voroberpermisch eingestuft (>280 Millionen Jahre).

Die mineralogische Zusammensetzung sowie das Gefüge ändern sich

vom Salband zum Ganginnern, so dass in Teilbereichen verschiedene

petrografische Bezeichnungen verwendet werden müssten (WEINELT

1962, S. 93 ff).

Nach den aktuellen Untersuchungen von WROBEL ist das eigenartige

Gestein aus dem oberen Erdmantel im Spessart ca. 290 Millionen

Jahre alt.

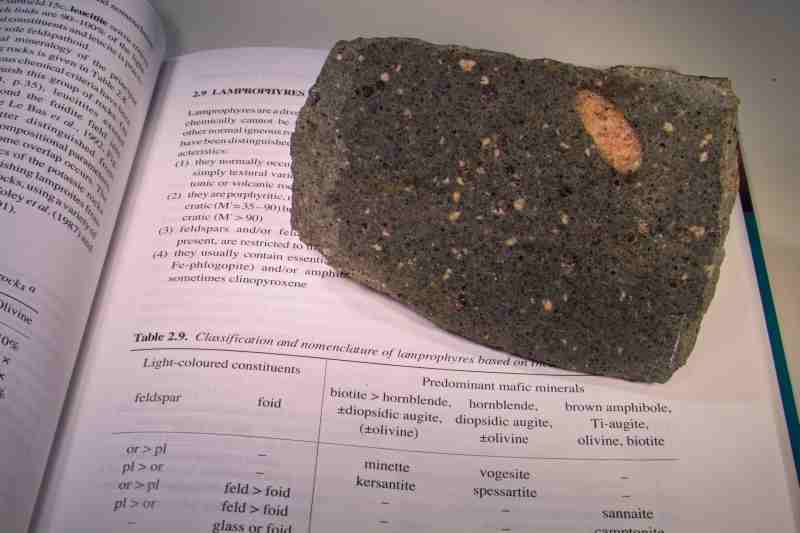

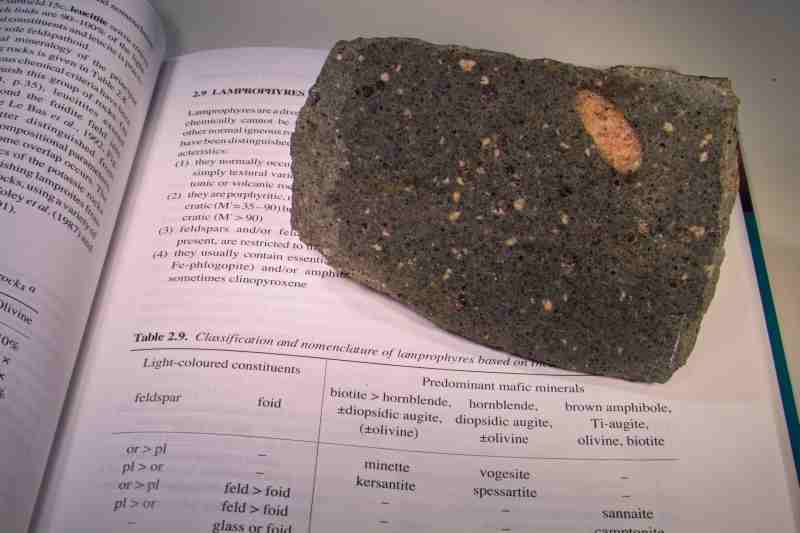

Die Abgrenzung der einzelnen Gesteine der Lamprophyre wie

Kersantit - Spessartit ist sehr schwierig und im Handstück nur

schwer möglich, da man die Menge der Mineral-Bestandteile kennen

muss:

Enthält ein Lamprophyr mehr Alkalifeldspäte als Plagioklas und

mehr Biotit als Hornblende, dann liegt eine Minette bzw.

vorherrschend Hornblende ein Vogesit vor.

Ist der Plagioklas gegenüber den Alkalifeldspäten dominierend,

dann ist mit einer Biotit-Vormacht gegenüber der Hornblende das

Gestein als Kersandtit zu bezeichnen, bei einer Vormacht der

Hornblende liegt ein Spessartit vor.

Enthält der Kersantit dann Biotit in einer Matrix aus Plagioklas

und Quarz, so wurde das Gestein früher als "Aschaffit" bezeichnet

(Lokalname).

Wer sich näher damit beschäftigen will, dem sei zur Nomenklatur

das Buch von LE MAITRE (Ed.) (2003) empfohlen.

Spessartit von Vorkommen außerhalb des Spessarts:

Permischer Spessartit vom Ochsenkopf im Fichtelgebirge. Das

massige und

sehr harte Gestein wurde früher als "Proterobas" bezeichnet.

Dieses Gestein

wurde seit dem Frühmittelalter als Glasrohstoff aufgeschmolzen und

zu

schwarzen Glasperlen und Knöpfen verarbeitet,

Bildbreite 11 cm

Spessartit aus einem Vorkommen am 300 m hohen Whinlatter Pass,

Lake District, Cumbria, England, Großbritannien,

Bildbreite 7 cm

Im Straßenpflaster von Dresden - wohl wenig beachtet - (hier am

Luther-Denkmal an der wieder aufgebauten Frauenkirche) besteht aus

Graniten, Porphyren und zu einem großen Teil aus Spessartit (auch

als "Lausitzer Lamprophyr" beschrieben). Einzelne Pflastersteine

sind von grünen Klüften aus Epidot durchzogen; da dieser härter

ist als das aus Plagioklas, Klinopyroxen und Biotit bestehende

Gestein, werden diese durch das Begehen und Überfahren erhaben

herauspräpariert. Je nach Lage der Klüfte gibt es auch "grüne

Pflastersteine". Das im geschliffenen Zustand markante

Gestein stammt aus dem Devon und wurde sowohl in Sachsen als auch

im benachbarten Tschechien, auch zur Werksteingewinnung,

abgebaut.

Aufgenommen am 04.07.2019

Anhang:

Bei den Mineralien - im Gegensatz zu den Gesteinen leicht zu

definieren - gibt es ein Verfahren zur Benamung (DUNN et al.

1988). Die CNMMN (Commission on New Mineral and Mineral Names) der

IMA (International Mineralogical Association) prüft nach dem

Einreichen die Daten und den Anspruch zu einem neuen Mineral und

der Einreicher kann dann das neue Mineral in der Literatur

beschreiben (NICKEL & NICHOLS 1991).

Zur Zeit sind ca. 5.100 verschiedene Mineralien bekannt (BACK

2018); jährlich kommen ca. 30 bis 50 neue hinzu, einige werden

meist aufgrund besserer Analysenmöglichkeiten verworfen

(diskretidiert). Praktische Bedeutung und verbreitet sind jedoch

nur ca. 250 Mineralien, die in den meisten, bebilderten

Mineralien-Führern beschrieben werden. Es geibt derzeit in

deutscher Sprache kein Buch, in dem alle Mineralien aufgeführt

sind. In englischer Sprache sind in den letzten Jahren einige,

teils mehrbändige, Werke erschienen, die alle zu Druckzeitpunkt

bekannten Mineralien beschreiben bzw. aufführen.

Für die Benamung von Gesteinen existieren keine verbindlichen

Regeln, was zu einer unüberschaubaren Fülle (einige Tausend) von

Gesteinsnamen samt Varietäten und in der Wirtschaft genutzten

Namen in den letzten 200 Jahren geführt hat. Für bestimmte Gruppen

von Gesteinen wurden allgemein akzeptierte Klassifizierungen

erstellt (z. B. QAPF-Doppeldreieck nach STRECKEISEN für

magmatische Gesteine), die Eingruppierung in dieses System ist

jedoch ohne detaillierte Untersuchungen nicht möglich.

Ein Beispiel für die Schwierigkeit der Benamung von

Gesteinen möge dies erläutern:

Aus einer SiO2-reichen Schmelze kann eine Vielzahl von

Gesteinen entstehen, je nachdem wie lange die Schmelze abkühlt

(natürlich beeinflussen Druck, flüchtige Bestandteile usw. auch

die Genese): rasche Abkühlung erbringt ein Glas (Obsidian), viel

Gas und rasche Abkühlung ein schaumiges Glas (Bimsstein),

langsame Abkühlung (Rhyolith), geologisch langsame Abkühlung

(Granit), hoher Wassergehalt (Pegmatit) je langsamer die

Abkühlung, um so größer können die Kristalle wachsen. Aufgrund

der Größe von natürlichen Vorkommen kann dann der Rand eines

Ganges schnell, das Innere langsam abkühlen, so dass dann alle

denkbaren Übergänge auftreten können.

Literatur:

LORENZ, J. (1995): Spessartin oder Spessartit?.- Mitteilungsblatt

der Naturkundestelle Main-Kinzig, 7 (1), S. 35 - 37,

Gelnhausen

OKRUSCH, M. & MATTHES, S. (2009): Mineralogie. Eine Einführung

in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.-

8. vollständig überarbeitete und erweiterte Aufl., 658 S., 438

Abb., davon 133 in Farbe), zahlreiche Tab., [Springer Verlag]

Berlin.

Spessartin:

Autorencollectif (2007): Ardoise et Coticule en Terre des Salm

Des Pierres & des Hommes. Les exploitations souterraines de la

commune de Vielsalm: un patrimoine géologique, historique,

culturel et biologique exceptionnel.- 408 pp., sehr viele farb.

Abb., Tab., Service géologique de Belgigue Département de

l´Institut Royal des Sciences naturelles des Belgique, Bruxelles.

Autorenkollektiv (2015): Grenats.- Le Cahier des Micromonteurs

Numero 129 - 3/2015, 218 S., sehr viele farb. Abb., L´Association

Francaise de Micromineralogie.

BACK, M. (2018): Fleischer´s Glossary of Mineral Species 2018.-

410 p., ohne Abb., The Mineral Record Inc., Tucson, Arizona, USA

BAXTER, E. F., CADDICK, M. J. & AUGE, J. J. [eds.] 2013:

Garnet.- Elements. An International Magazine of Mineralogy,

Geochemistry, and Petrology Vol. 9, Number 6 December

2013, p. 401 - 480, [Mineralogical Society of America].

CASSEDANNE, J. P. (1986): the Urucum Pegmatite · Minas Gerais,

Brazil.- the Mineralogical Record Volume 17, Number 5

September-October 1986, p. 307 - 314, 14 figs., [The Mineral

Record Inc.] Tucson.

COOK, R. B. (2009): Connoisseur´s Choice: Spessartine Marienfluss,

Northern Namibia.- Rocks & Minerals Volume 85, No. 1,

Jan/Feb 2010, p. 50 - 59, 24 figs., [Taylor and Francis Group]

Philadephia PA.

DEER, W. A., HOWIE, R. A. & ZUSSMANN, J. (1997): Rock Formig

Minerals, Vol. 1A Orthosilkates.- (2nd ed.), p. 590 - 602,

[The Geological Society] London.

American Min. 56, (1971) p. 791

BAUER, J., BOUSKA, V. & TVRZ, F. (1982): Edelsteinführer.- 227

S., [ARTIA-Verlag] Prag.

DAMASCHUN, F. & SCHMITT, R. T. (2025): Titanerze, Spessartin

und Schörl - Die Aufsammlung des Fürsten Gallitzin aus dem

Spessart.- S. 136 - 147, 22 Abb., 3 Tab.- in DAMASCHUN, F. &

SCHMITT, R. T. (2025): Uranentdeckung und Mineralanalysen. Die

Sammlung Martin Heinrich Klaproth im Museum für Naturkunde

Berlin.- 416 S., sehr viele farb. Abb., Tab., [Wallstein Verlag

GmbH] Göttingen.

DUNN, P. J. & MANDARINO, J. A. (1988): The Commission on New

Minerals and Mineral Names of the International Mineralogical

Association; Its history, purpose and general practice.- The

Mineralogical Record Vol. 19, p. 319 - 323, Tucson

(Arizona).

HOCHLEITNER, R. & WEISS, S. (2004): Steckbrief Spessartin.-

Lapis 29, Nr. 6, S. 8 - 11, 4 Abb., [C. Weise Verlag]

München.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 453ff.

LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und

Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.

38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

MURAWSKI, H. (1992): "Nur ein Stein".- 308 S., Museen der Stadt

Aschaffenburg.

NICKEL, E. H. & NICHOLS, M. C. (1991): Mineral Reference

Manual.- 250 p., [Van Nostrand Reinhold], New York.

OTTENS, B. (2005): Tongbei Spessartine Localities, Fujian

Province, China.- The Mineralogical Record 36, Number 1,

January-February 2005, p. 35 - 43, 14 figs., [The Mineralogical

Record Inc.] Tucson, Arizona.

PALFI, A. (2006): Spessartin-Vorkommen im Kaokoland.- S. 138 -

143, 14 Abb.- in JAHN, S., MEDENBACH, O., NIEDERMAYR, G.

& SCHNEIDER, G. (2006): Namibia Zauberwelt edler Steine

und Kristalle Ein praktischer Ratgeber zum Entdecken,

Bestimmen und Sammeln in Namibia.- 2. Aufl., 286 S., mit

zahlreichen farbigen und wenige hist. SW-Bildern, Tabellen,

Grafiken und Karten, [Bode Verlag] Haltern.

RAMDOHR, P. & STRUNZ, H. (1978): Klockmanns Lehrbuch der

Mineralogie.- 16. Aufl., überarbeitet und erweitert, 876 S.,

[F. Enke Verlag] Stuttgart.

SCHREYER, W., BERNHARDT, H.-J. & MEDENBACH, O. (1992):

Petrologic evidence for a rhodochrosit precursor of spessartine in

coticules of the Venn-Stavelot Massif, Belgium.- Mineralogical

Magazine Vol. 56, p. 527 - 532, fig. 5., 1 tab.,

THOMPSON, W. A. (2007): Ikons Classic and Contemporary

Masterpieces of Mineralogy.- The Mineralogical Record Supplement

Vol. 38, No. 1, January-February 2007, 192 p., sehr viele

großformatige Abb., Tucson.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- 246 S., [Bay. Geolog.

Landesamt] München.

WHITE, J. S. (2009): Spessartine from the Navegadora Mine · Minas

Gerais, Brazil.- Rocks & Minerals Volume 84, No. 1,

Jan/Feb 2009, p. 42 - 45, 6 figs., [Heldref Publications]

Washington DC.

Spessartit:

LE MAITRE (Ed.) (2003): Igneous Rocks A Classification and

Glossary of Terms. Recommendations of the IUGS Subcommission on

the Systematics of Igneous Rocks.- reprint, 236 S., einige Tab.

und Fig., [Cambridge University Press] Cambridge, UK.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 698ff.

LORENZ, J. (2019): Spessartit - Das exotische Gestein, welches

nach dem Spessarts benannt wurde.- NOBLE Magazin Aschaffenburg,

Ausgabe 02/2019, S. 52 - 54, 13 Abb., 1 Tab., [Media-Line@Service]

Aschaffenburg.

LOTH, GEORG., GEYER, GERD., HOFFMANN, UWE, JOBE, ELISABETH,

LAGALLY, ULRICH, LOTH, ROSEMARIE, PÜRNER, THOMAS, WEINIG, HERMANN

& ROHRMÜLLER, JOHANN (2013): Geotope in Unterfranken.-

Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band 8, S.

56, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten, Profile, Hrsg.

vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei Joh. Walch]

Augsburg.

MARESCH, W., MEDENBACH, O. & TRIOCHIM H.-D.(1987): Gesteine.-

Die farbigen Naturführer, 287 S., [Mosaik Verlag] München.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- 246 S., [Bay. Geolog.

Landesamt] München.

WEINSCHENK, E. (1915): Die gesteinsbildenden Mineralien.- 3.

Aufl., 261 S., mit 300 Texfig., 5 Tafeln und einfach gefalteten 22

Tab. als loses Heft im Anhang (Einschub), [Herdersche

Verlagshandlung] Freiburg im Breisgau.

WIMMENAUER, W. (1985): Petrographie der magmatischen und

metamorphen Gesteine.- 382 S., [F. Enke Verlag] Stuttgart.

WROBEL, P (2001): im Druck

Zurück zur Homepage

oder zurück an den Anfang der

Seite