Der Steinbruch im Haibacher Gneis am Wendelberg bei Haibach im Spessart -

die Fundstelle für Pegmatitmineralien,

darunter der Spessartin!

Gestein des Jahres 2015: Gneis.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

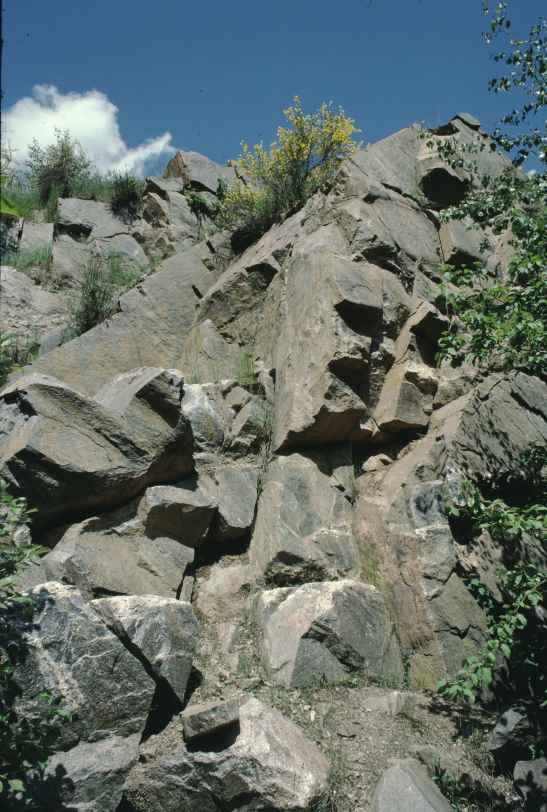

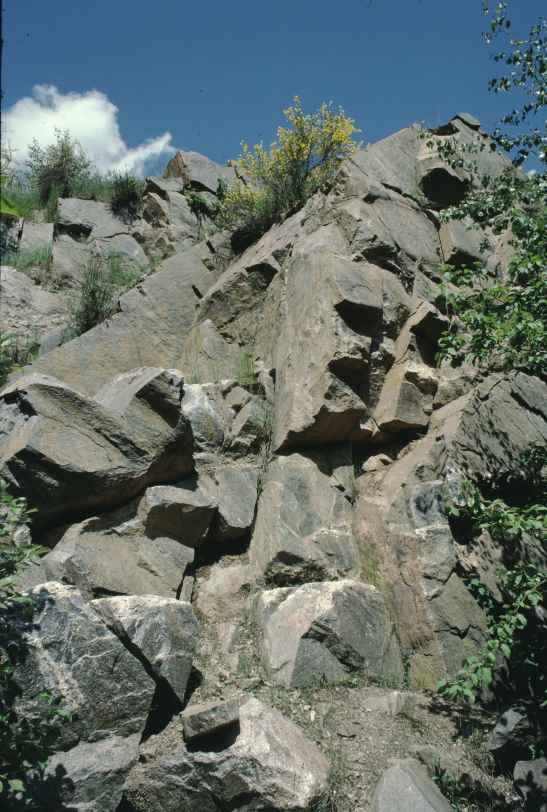

Links: Der Steinbruch während des Abbaues mit großen,

unbewachsenen Flächen am 01.09.1977,

rechts der still gelegte und zugewachsene Steinbruch am

01.01.2008.

Die gleiche Perspektive wie oben, jedoch am 27.04.2025.

Und was wie farbige Mineralien aussieht, sind Farbreste von

Sprayern.

Wichtiger Hinweis:

Der Steinbruch ist seit 1985 aufgelassen und das gesamte Gebiet

ist als Naturdenkmal aus botanischen Gründen geschützt. HÜGEL

(1989) listet 160 Pflanzenarten im und 154 um den Steinbruch auf.

Die Flächen sind stark verwachsen und werden sporadisch nach einem

Plan gepflegt. Es versteht sich von selbst, dass ein Sammeln

innerhalb des Naturdenkmales ausdrücklich verboten ist! Ausnahmen

für Exkursionen sind bei der unteren Naturschutzbehörde in

Aschaffenburg (Landratsamt des Landkreises Aschaffenburg) zu

beantragen.

Der winterliche Steinbruch mit den hohen Felswänden am

Wendelberg am 20.02.2005 mit Blick gegen Haibach

mit Schneeresten und ohne das Laub des starken Beewuchses

Wahrscheinlich sind die meisten Pflanzen und Tiere die den

Schutz einst rechtfertigten, inzwischen gar nicht mehr

vorhanden. Im Sommer kann man vom Rand kaum mehr sehen, dass es

sich um einen Steinbruch gehandelt hat, so ist dieser mit

Birken, anderen Bäumen und Büschen zugewachsen.

Es läuft immer nach einem gleichen Schema ab:

Bei uns ist der Wald das

Ende einer normalen Pflanzenskzession, d. h. wenn man gar

nichts macht, steht am Ende - nach spätestens 100 Jahren -

ein Wald. Jeder Zustand, der das nicht ist, ist vom

Menschen beeinflusst und damit Kultur. Das bedeutet, dass

bei einer Zählung bzw. Bewertung ein junger Wald nicht als

besonders attraktiv ausfällt und - sowohl hinsichtlich der

Schönheit als auch der Artenvielfalt - von den Fachleuten

geringer bewertet wird. Die schönen und seltenen Arten

wachsen in der Regel nicht im Wald, sondern woanders. Da

ganz kahle, sonnige und felsige Flächen als wenig

attraktiv und auch unproduktiv gelten, sind diese selten.

Und damit auch die Bewohner, die auf diese Flächen

spezialisiert sind. Damit werden solche Sonderstandorte

nahezu automatisch "wertvoll", weil sich hier die seltenen

Pflanzen und Tiere ansiedeln. Sie werden in einer Roten

Liste geführt und lösen automatisch einen Schutz aus. Wenn

der dann erfolgt ist, diesen Zustand so zu belassen, dann

ist das Ende abzusehen, weil ein Nichteingreifen zum Wald

führt - siehe oben. Das Beste für den Erhalt wäre ein

kleiner Abbau von ca. 500 bis 1.000 t Gestein pro Jahr.

Damit wäre den Geologen geholfen und auch damit würden

sich wieder die kahlen Flächen von früher einstellen, ohne

dass man dafür Pflegemaßnahmen mit viel Geld bezahlen

müsste. Aber, vermutlich ist das aufgrund der statischen

Gesetze zum Naturschutz nicht möglich. Es wären auch

wieder Felsen vorhanden, die dem Menschen zeigen, dass

unter dem Boden auch Felsen vorhanden sind - eine

Tatsache, die nicht jedem klar ist, weil es in der Region

kaum mehr Felsen gibt. Und wenn, dann werden die

vergittert und eingezäunt.

Zusammenfassung

Die Pegmatite des Wendelberges liefern seit etwa 1850 Mineralien,

wie die Belege in Sammlungen und Literaturzitate zeigen.

Besonders große und gut ausgebildete Spessartin-Kristalle konnten in

den Zeiten des rasch fortschreitenden Abbaues von ca. 1930 bis 1975

aufgefunden werden. Leider sind davon nur wenige Belegstücke in

öffentlichen Sammlungen gelangt.

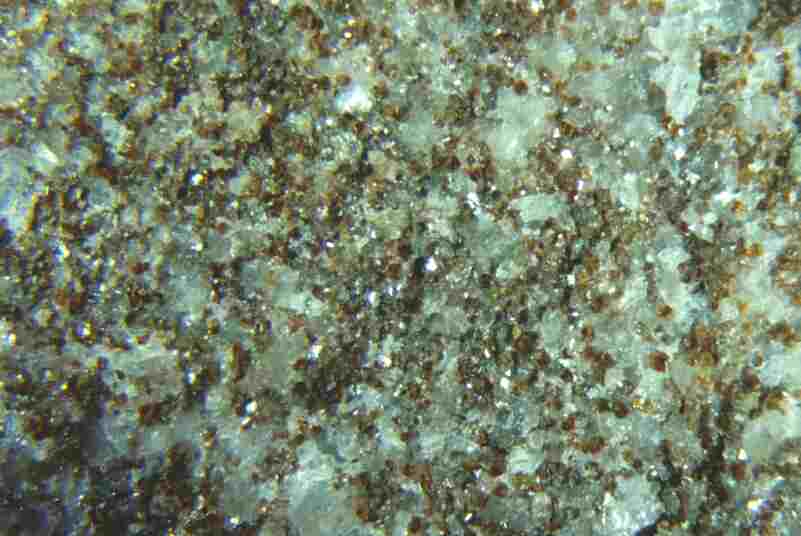

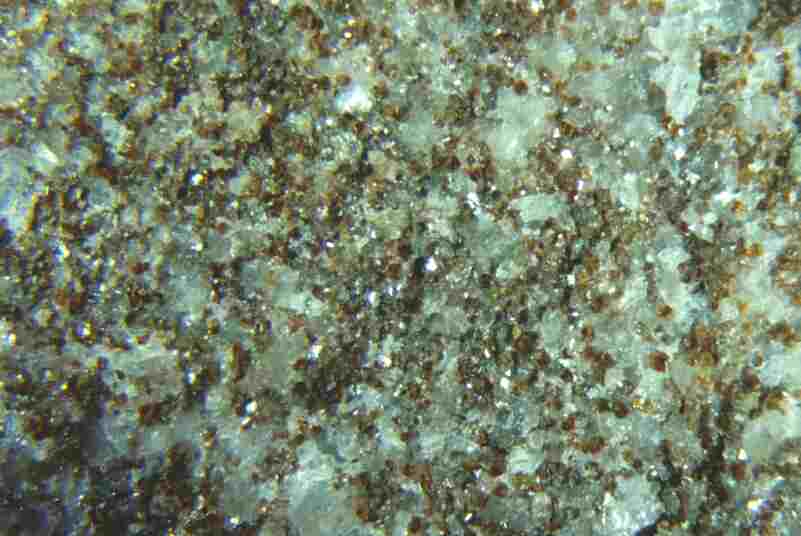

Spessartin-Kristalle im Pegmatit, gefunden im Steinbruch am

4.9.1972,

Bildbreite 7 mm

Weitere Beispiele für kleine, braune bis rote Spessartin-Kristalle

im Pegmatit vom Wendelberg bei Haibach,

Bildbreiten 5 mm

Lage

Der sehr große Steinbruch befindet sich auf der Westseite des

Wendelberges zwischen Haibach und Aschaffenburg, unmittelbar neben

einer Gaststätte des Naturfreundehauses (siehe OKRUSCH et al.

2011, S. 179ff, Aufschluss Nr. 68).

aufgenommen am 20.02.2005

Die Zufahrt ist am leichtesten von Aschaffenburg, Würzburger

Str. - Bundesstraße 8 (Mc Donalds-Imbiss) möglich. Man passiert

die Gelände der früheren Kasernen der US-Armee - u. a. heute ein

Entsorgungspark - und erreicht den Westhang des Wendelberges. Hier

kann man das Fahrzeug abstellen und das Gelände über Wege

betreten, die mit großen Steinblöcken gegen ein Befahren gesichert

sind.

Was kein Mensch verstehen kann, ist der Umstand, dass jetzt auch

in den Steinbrüchen die Wände mit farbiger Grafitti beschmiet

werden. So gesehen am 01.01.2008 an der hohen Ostwand mit

russischen Schriftzeichen!

Hier gehören deutlich höhere Strafen, in Verbindung mit der

Verpflichtung, die Bilder und Schriften von Hand wieder zu

entfernen, ausgesprochen. Dies hätte sicher eine sehr

beschreckende Wirkung. Man kann sich dabei nur wundern, woher

diese Schmierer das Geld für die Farbe nehmen.

Geologie

Im Biotit-Gneis des Wendelberges finden sich bis zu 30 cm mächtige

Pegmatit-Gänge, die zahlreiche akzessorische Mineralien führen.

Diese sind gegen den Biotit-Gneis meist feinkörnig und im der

Mitte grobkörnig aufgebaut und oft stark rissig. Die meisten

Pegmatitgänge sind horizontal im Genis eingeschaltet und waren

deshalb schwer abzubauen. Das Auftreten von dem auffallenden,

schwarzen Turmalin war der Hinweis, dass auch andere, seltenere

Mineralien, wie zum Beispiel Spessartin zu finden waren

Der anstehende Biotit-Gneis,

aufgenommen am 19.05.1997

Die mit dem Biotitgneis gewonnenen Pegmatite wurden beim

Handabbau aus dem Gneis ausgehalten und separat in Gärtnereien

verkauft. Diese haben die hellen Steine als Ziersteine in den

Pflanzengestecken eingesetzt.

Historie

Der Steinbruch wurde ca. 1925 von der Fa. Sommer begonnen. Später

hat die Fa. Staab ihn weitergeführt. Das überaus harte Gestein

wurde als gut spaltbarer, sehr witterundbeständiger Baustoff (in

Anlehung an das Aussehen "Haibacher Blaue" genannt) im Raum

Aschaffenburg und auch sporadisch darüberhinaus vermauert.

Der dunkle Glimmer Biorit ist durch den Druck eingeregelt worden,

so dass das Gestein eine Vorzugsrichtung (Schieferung) bekommen

hat. Damit lässt es sich sehr gut in einer Richtung spalten. Der

graue Quarz und der spaltbare Feldspat verleihen dem Gestein eine

Härte, die man auch von Graniten gewöhnt ist. Ein Porenraum ist

nicht vorhanden, d. h. die Bestandteile des Gneises sind ohne

Zwischenraum verzahnt. Es ist menschlichen Zeiträumen als sehr

Beständig anzusehen, so dass auch bei der Einwirkung von Regen-

oder Grundwasser, selbst mit Tausalz, keine Absandung zu erkennen

ist. Da ein Porenraum fehlt, gibt es auch keine Dochtwirkung, d.

h. Wasser aus dem Erdreich wird allenfalls über den Mörtel, aber

nicht über den Stein, geleitet. Das macht ihn zum nahezu perfekten

Sockelgestein.

Links: ca. 12 x 12 cm große Platte des Biotit-Gneis (angeschliffen

und poliert)

Rechts: Bruch des Gneises quer zur Schieferung,

Bildbreite 10 mm

Typisches Sichtmauerwerk in Schweinheim aus dem Biotitgneis vom

Wendelberg, links an der Gailbacher Str. mit einer

Fenstereinfassung aus Sandstein

und rechts ein Ausschnitt einer Mauer an der Gutwerkstraße mit

Farn.

aufgenommem am 07.06.2007

Insbesondere stellte man daraus die Einfriedigungen, Gartenmauern

und Keller her bzw. verblendete damit zahlreiche öffentliche

Kleinbauten. Das stilvolle Mauern mit den Stücken erforderte viel

Erfahrung. Da der Abbau nur in mühevoller und kaum

mechanisierbarer Handarbeit erfolgte, musste der Betrieb um ca.

1985 eingestellt werden. Heute werden ähnliche Gesteine zum

Verblenden aus Norwegen, Italien oder anderen Ländern

eingeführt.

Inzwischen ist das Gelände als Naturdenkmal geschütz und stark

verwachsen, so dass man kaum mehr das Gestein erkennen kann.

Leider wird es auch als Müllplatz und als Picknickgelände mit der

Möglichkeit Lagerfeuer zu machen missbraucht.

2003/2004 wurde das letzte der vorhandenen Gebäude abgebrochen.

Mineralien

Die Pegmatite führten in geringem Umfang stellenweise große

Kristalle folgender Mineralien, weshalb der Steinbruch unter

Mineralogen weithin gekannt war:

-

trüber, grünlicher Apatit in bis zu 3 cm langen

Prismen

trüber, grünlicher Apatit in bis zu 3 cm langen

Prismen

- weißer Baryt als bis

zu 5 cm breiter Gang im Gneis

- Beryll (ist sehr

selten; fast alle Belegstücke erwiesen sich als Apatite)

Kleine Beryll-Kristalle im

Pegmatit, gefunden von Albrecht

VORBECK(†) aus Goldbach,

Bildbreite 2 cm

- Biotit bildet dunkle,

cm-große Tafeln im Pegmatit

- Hämatit ist als

feinschuppiger Kluftbelag weit verbreitet; auch kommt dieser

als derbe, harte und bis zu 10 cm goße Linsen im Pegmatit

vor.

- derber Ilmenit ist

selten im Pegmatit enthalten (aber die meisten "Ilmenite" in

den alten Sammlungen sind Hämatite!)

- Muskovit sind die

silbrigen, bis zu 5 cm großen Glimmertafeln im Pegmatit

- Orthoklas ist der

K-Feldspat im Pegmatit

- Plagioklas ist als

rosa Bestandteil im Pegmatit sehr häufig

- derber Quarz bildet

nur graue Massen

-

Schörl

ist der schwarze, oft rissige Turmalin im Pegmait; bis zu 10

cm lang bei 3 cm Durchmesser, manchmal mit eingeschlossenen

Spessartin-Kristallen

Schörl

ist der schwarze, oft rissige Turmalin im Pegmait; bis zu 10

cm lang bei 3 cm Durchmesser, manchmal mit eingeschlossenen

Spessartin-Kristallen

-

rotbrauner bis gelblicher,

aber auch brauner Spessartin

konnte früher in bis zu 3 cm großen, idiomorphen Kristallen

gefunden werden*

rotbrauner bis gelblicher,

aber auch brauner Spessartin

konnte früher in bis zu 3 cm großen, idiomorphen Kristallen

gefunden werden*

*Größere Stücke konnten früher von den Steinbrucharbeitern gegen ein

"geringes" Entgelt erworben werden. Leider sind davon nur sehr

wenige Stücke heute noch erhalten und in die lokalen Sammlungen

gelangt.

Der Autor konnte als Schüler in den Sommerferien 1971

bei einem der Steinbrucharbeiter an einer der Werkzeughallen ein

handgroßes Stück Pegmatit bewundern - es war zum Verkauf

vorgesehen und sollte 20 DM (heute 10 €) kosten. In dem Pegmatit

waren 2 Spessartin-Kristalle eingewachsen, fast unbeschädigt und

ein größerer von ca. 2 cm und ein kleinerer von ca. 1 cm mit

etwas Abstand daneben. Ich war mit dem Fahrrad von Dettingen

nach Haibach gefahren und bei einem Taschengeld von 5 DM

(entspricht 2,50 €) pro Woche war das Stück einfach

unerschwinglich! Heute ärgere ich mich, dass ich so schnell

aufgab und nicht weiter verhandelte bzw. meine Eltern massiv

ansprach. Nach den heutigen Kriterien für die soziale Stellung

würde ich eindeutig als "arm" eingestuft werden, auch wenn ich

das damals nicht so empfand.

Wenn jemand den Verbleib des oder eines ähnlichen Stückes kennt,

bitte ich um Nachricht.

Braunroter Spessartin-Kristall im Pegmatit vom Wendelberg bei

Haibach.

Leider ist der Kristall stark beschädigt. Rechts an der Grenze

zwischen

Biotit-Gneis und Pegmatit sind Meißelspuren zu sehen;

Bildbreite 8 cm.

Übrigens, der nach meinem früheren Kenntnisstand schönste

Spessartin-Kristall liegt in einer Schublade des British Museum of

Natural History in London (Nummer BM 36022), gekauft von Fa.

Krantz im Bonn um 1860 (siehe LORENZ 2010:454 Abb. 16-9/20).

Inzwischen ist in einer sehr gut zusammen getragenen

Mineraliensammlung ein Spessartin aus einem Steinbruch am

Godelsberg oder in Damm aufgetaucht, der von Größe und Qualität

noch schöner ist (LORENZ 2020, Abb. 1).

Der Steinbruch am Wendelberg wurde durch einen der inzwischen

vielen Kulturrundwege im Spessart erschlossen: "Ritter, Fürst und

Wellekipper".

aufgenommen am 20.02.2005

Die Tafel Nr. 5 weist auf den Steinbruch hin, bringt Bilder aus

alter Zeit und ein schönes Bild eines Stück Pegmatit mit einem

cm-großen Spessartin-Kristall aus dem Sammlung des Naturmuseums in

Aschaffenburg. Ca. 100 m weiter nördlich lohnt der Blick auf die

Tafel Nr. 4 und in die mainzische Brunnenstube der einstigen

Wasserversorgung des Schlosses in Aschaffenburg mit der neu

gefassten Quelle und den alten Wasserleitungen im Original

(HIMMELSBACH (2003:22f).

Umrundet man den Steinbruch, hat man vom "Gipfel" des

Wendelberges einen schönen Ausblick über den Steinbruch auf

Aschaffenburg mit dem weiten Blick ins Maintal bis hin zum fernen

Taunus (wenn es die Sicht zulässt). In Aschaffenburg dominiert das

Schloss, rauchend erkennt man die Papierfabrik in Stockstadt und

die hellen Hochhäuser in Mainaschaff neben der Autobahn A3.

aufgenommen am 20.02.2005

Den Steinbruch besuchte ich im Sommer 1970 zum ersten mal. Dabei

zeigte mir der Mineraliensammler Herbert DANTMANN (*9.7.1921

+3.2.1993) aus Viernheim die Mineralien, die man in dem Steinbruch

suchte. Und im Kofferaum seines Autos hatte er reichlich

Mineralien aus Altenmittlau; das war dann der nächste Steinbruch,

den ich mit meinem Vater besuchte.

Literatur

ADER, U. (2020): Zusammen-Spiel 2000 – 2020 Die Kulturstadt

Aschaffenburg und ihre Steinmetz-Meisterschule.- 224 S., sehr

viele farb. Abb., Skizzen und Zeichnungen, Meisterschule

Aschaffenburg [Druckerei und Verlag Valentin Bilz GmbH] Goldbach.

Autorenkoll. (1987a): HAIBACH 1187 - 1987 800 Jahre

Ortsgeschichte.- Hrsg. von der Gemeinde Haibach, 507 S., [Echter]

Würzburg.

Autorenkollektiv (2012): Granitic Pegmatites.- Elements. An

international Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology

Vol. 8, Number 4, August 2012, p. 241 - 320,

BÜCKING, H. (1889): Das Grundgebirge des Spessarts.-

Separatabdruck aus dem Jahrbuch der königl. preuss. Landesanstalt,

S. 28 - 98, [A. W. SCHADE] Berlin 1890.

GALLITZIN, P. D. de (1796): Traité de Mineralogie, Nouvelle

Edition, S. 344 - 345, Helmstadt.

HIMMELSBACH, G. (2003): Europäische Kulturrundwege im Spessart.-

Spessart Monatszeitschrift für die Kultrulandschaft Spessart,

Jahrgang 97, Sonderheft Dezember 2003, 56 S., sehr

zahlreiche Abb., [Main-Echo GmbH] Aschaffenburg.

HÜGEL, B. (1989): Alter Steinbruch im Interessenstreit: Ein Teil

ist Lagerstätte für Müll, ein anderer soll der Freizeit dienen.

Für Tiere und Pflanzen, die sich hier angesiedelt haben, wird es

eng.- Spessart Heft 6 1989, S. 3 - 8, 5 Abb., [Druck und Verlag

Main-Echo Kirsch & Co.] Aschaffenburg.

KNAUER, E., OKRUSCH, M. & KEESMANN, I. (1967):

Erzmineralparagenesen in Gesteinen der Mobilisationszone

Aschaffenburg-Feldkahl im Spessart, S. 47 - 70.- in BACKHAUS, E.

(1967): Beiträge zur Geologie des Aschaffenburger Raumes.-

Veröffentlichung des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e.

V. 10, 268 S., [Paul Pattloch Verl.] Aschaffenburg.

LORENZ, J. (1995): Spessartin oder Spessartit?.- Mitteilungsblatt

der Naturkundestelle Main-Kinzig, 7 (1) S. 35 - 37,

Gelnhausen.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 453ff, 786ff.

LORENZ, J. (2020): Pegmatite – Quell für seltene Mineralien.-

NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe Herbst/Winter 2020, S. 58 -

60, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 53, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, 220 S., Berlin.

MATTHES, S., OKRUSCH, M. & WEINELT, Wi. (1967): Das

kristalline Grundgebirge des Vorspessarts.- in BACKHAUS, E.

(1967): Exkursionsführer zur 88. Jahrestagung des Oberrheinischen

Geologischen Vereins vom 28. März - 1. April 1967 in

Aschaffenburg.- Nachricht. d. Naturwissenschaftl. Museums d. Stadt

Aschaffenburg, Heft 74, 113 S., Aschaffenburg.

MURAWSKI, H. (1992): "Nur ein Stein" Geologie des Spessarts.- 308

S., Museen der Stadt Aschaffenburg.

NEUBAUER, D. & REISS, W. (1967): Mineralien aus dem Spessart.-

Der Aufschluss 18, S. 215 - 218, Heidelberg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SCHMELTZER, H. (1977): Bayern.- Mineralfundstellen Band 2,

227 S., München.WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen

Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- 246 S., [Bayer.

Geolog. Landesamt] München.

WEINELT, W. (1984) in WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U.,

STEPHAN, W., STREIT, R. & WEINELT, W.: Oberflächennahe

mineralische Rohstoffe von Bayern Lagerstätten und

Hauptverbreitungsgebiete der Steine und Erden.- Geologica Bavarica

86, 563 S., [Bayerisches Geologisches Landesamt] München.

WILKE, H.-J. (1981): Hessen.- Mineralfundstellen Band 7,

2. Aufl., 239 S., [C. Weise] München.

Anhang:

aufgenommen am 01.01.2008

Brunnenstube des Aschaffenburger Schlosses

Geht man an Steinbruch Wendelberg weiter nach Norden, so kommt

man an einen Gedenkstein (siehe Foto oben), bevor man die ersten

Häuser der Gemeinde Haibach erreicht. Nur wenige Meter weiter

nordwestlich kann man über einen schmalen Pfad zur Brunnenstube in

einer Senke gelangen.

aufgenommen am 01.01.2008

In der Brunnenstube ist eine Quelle in Sandstein gefasst worden.

Dieses Wasser aus dem kristallinen Grundgebirge des Spessarts

diente von 1525 an zur Versorgung des Schlosses in Aschaffenburg.

Im Auftrag von Erzbischof Albrecht von Brandenburg wurde die

Quelle gefasst und eine geschlossene Wasserleitung bis nach

Aschaffenburg verlegt. Erst geb es Holz, später dann Tonrohre. Die

Wasserleitung blieb in Teilen bis 1931 im Betrieb. In den 60er

Jahren war die Brunnenstube verschüttet worden und sie wurde in

den Jahren 2001/2002 wieder freigelegt und restauriert; daran war

auch die Steinmetzschule in Aschaffenburg beteiligt (ADER

2020:24). Das erbischöfliche Wappen von 1525 aus Sandstein war so

stark beschädigt, dass es erneuert wurde.

In den Gebäude links befinden sich alte Rohre aus der

Wasserleitung zum Anschauen.

Diese Quelle ist eine der wenigen, leicht zugänglichen Quellen

aus dem kristallinen Grundgebirge, die über einen langen Zeitraum

dauerhaft Wasser liefern.

Zurück zur Homepage

oder an den Anfang der Seite

trüber, grünlicher Apatit in bis zu 3 cm langen

Prismen

trüber, grünlicher Apatit in bis zu 3 cm langen

Prismen

Schörl

ist der schwarze, oft rissige Turmalin im Pegmait; bis zu 10

cm lang bei 3 cm Durchmesser, manchmal mit eingeschlossenen

Spessartin-Kristallen

Schörl

ist der schwarze, oft rissige Turmalin im Pegmait; bis zu 10

cm lang bei 3 cm Durchmesser, manchmal mit eingeschlossenen

Spessartin-Kristallen

rotbrauner bis gelblicher,

aber auch brauner

rotbrauner bis gelblicher,

aber auch brauner