Der Buchit* und

die Sandstein-Säulen

im Basalt-Steinbruch bei

(Biebergemünd)Kassel

im nordwestlichen Spessart.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

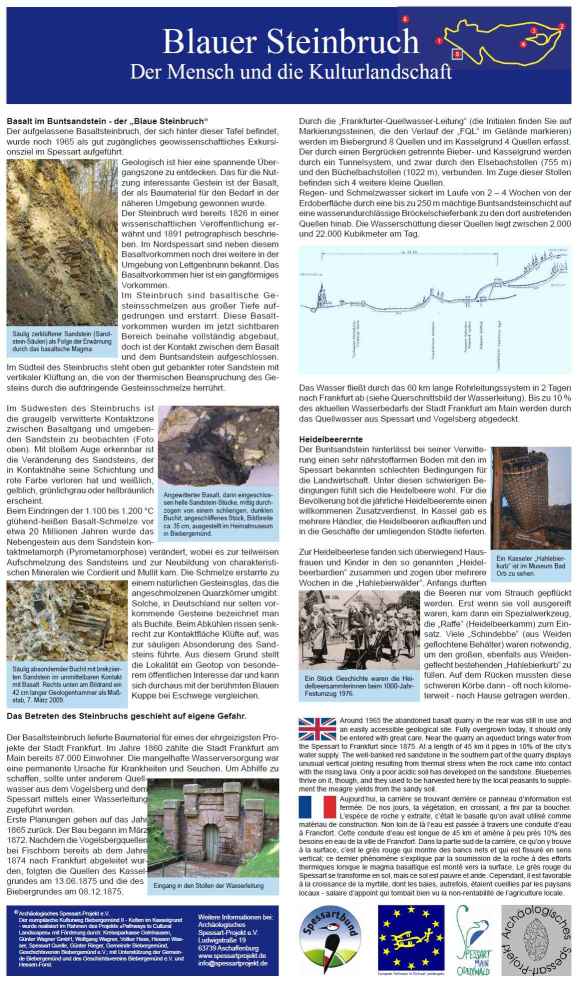

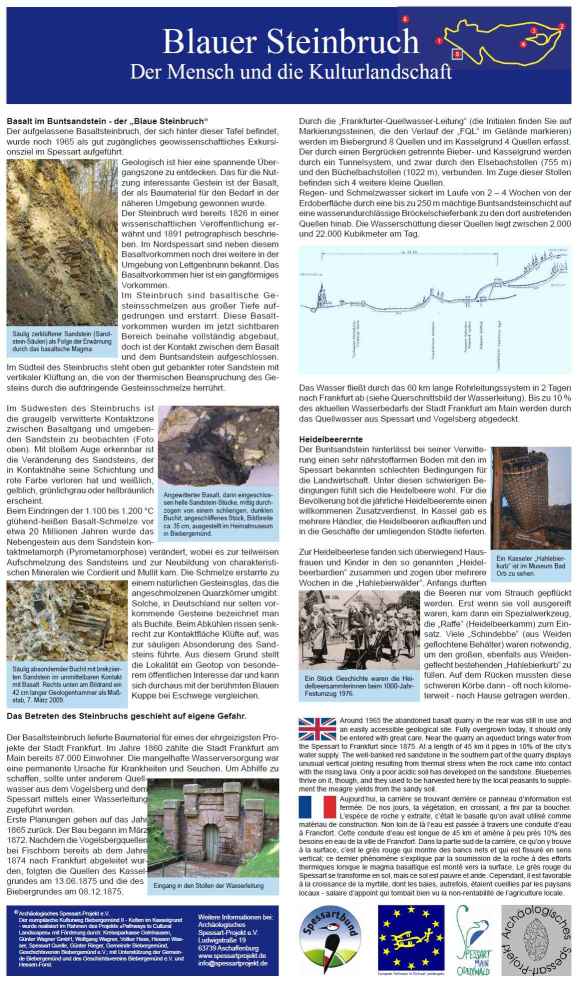

Der kleine, alte und völlig überwachsene Steinbruch - nach dem

Herstellen des neuen Schurfs am 07.03.2009.

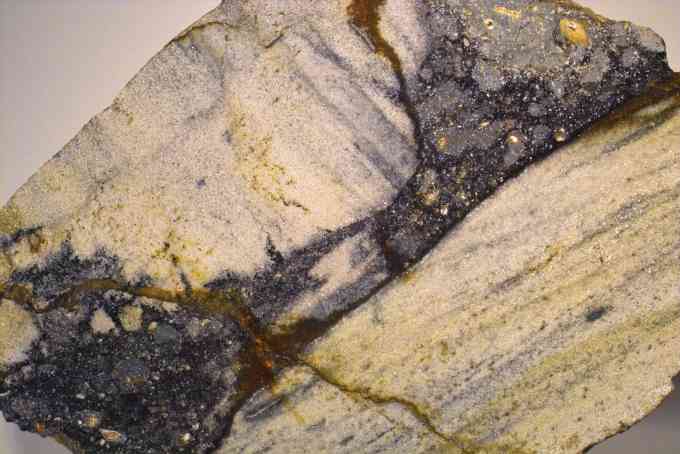

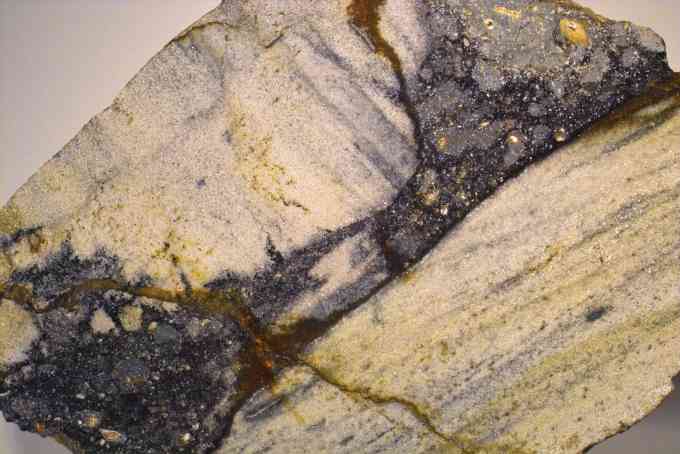

Buchit als dunkles, schlieriges Gesteinsglas im brekziierten

Sandstein mit

verwittertem Basalt, angeschliffenes Stück;

Bildbreite ca. 35 cm.

(Das Stück liegt im Heimatmusem Biebergemünd).

*Buchite (nach dem berühmten Geologen Leopold von BUCH

(*1774 †1853)

sind pyrometamorph (niedriger Druck, aber hohe Temperatur)

gebildete Gesteinsgläser die beim Kontakt einer basaltischen

Schmelze mit Sandstein entstehen. Sie bestehen vorwiegend aus Glas

mit einem ganzen "Zoo" an neu gebildeten Mineralien wie Mullit,

Spinell, Magnetit, Tridymit, Cordierit, Klinopyroxene und andere.

Diese sind aber nur im Dünnschliff unter dem Mikroskop bei hoher

Vergrößerung sichtbar - siehe unten.

Lage:

„Blauer Steinbruch“ unweit des Forsthauses Kassel (Biebergemünd),

ca. 250 m östlich davon (TK 5821 Bieber, siehe Okrusch et al.

2011, S. 208, Aufschluss Nr. 100) am Ende der Villbacher Straße.

Das ansteigende Gelände des ehemaligen Steinbruches ist weitgehend

verfallen und nur an einer Stelle sind noch Sandsteinfelsen zu

erkennen. Rechts und links des Weges finden sich die Halden. Am

Weg wurde eine Tafel des Kulturrundweges „Kelten im Kasselgrund“

als Nr. 5 aufgestellt. Davor sind 2 große Basaltsäulen (diese

stammen nicht aus dem Steinbruch, sondern vermutlich aus dem nahen

Vogelsberg; sie gehören nicht hierher und sollten entfernt werden;

Anschauungsmaterial ist im Steinbruch reichlich vorhanden.)

positioniert worden:

Am Sonntag, den 17.04.2016 wurde im Rahmen einer Führung von Peter

WARMBOLD vom Geschichtsverein Biebergemünd

die neue Tafel ihrer Bestimmung übergeben (wenn Sie das Bild der

Tafel anklicken öffnet sich eine Datei, so dass man den Text

lesen kann).

Rechts: Josef ACKER aus Kassel vom Geschichtsverein Biebergemünd

hat dankenswerterweise die beiden Basaltsäulen, die

nicht aus Kassel stammten, entfernt und durch Steine aus dem

"blauen Steinbruch" ersetzt;

aufgenommen am 07.08.2020.

Das Betreten des Steinbruches erfordert nach Regen oder Nässe

mindestens knöchelhohe Schuhe oder besser Gummistiefel. Das letzte

Stück bis zum neu geschaffenen Aufschluss ist sehr steil und nicht

behindertengerecht. Dazu wachsen dort Brennesseln, so dass lange

Hosen angekündigt sein sollten.

Geologie:

Im Tertiar (genauer ist das nicht bekannt) stiegen basaltische

Schmelzen in den hier viele hundert Meter mächtigen Sandstein auf

(wie am Beilstein bei Villbach und bei Bad Orb (Madstein und Hoher

Berg)). Ob die Schmelze die damalige Landoberflächer erreichte ist

nicht bekannt. Damit weiß man auch nicht, ob die Stelle als Vulkan

zu bezeichnen wäre. Wann das genau geschah, ist war bisher nicht

bekannt, wurde aber im Zuge weiterer Untersungen mittels Isotopen,

wie dem 40K, ermittelt. Das Ergebnis ist ein Alter von

18,1 ± 0.3 oder 19,3 ± 0.4 Ma (OKRUSCH et al. 2020).

Die ca. 1.150 °C heiße Gesteinsschmelze drang in den kalten

Sandstein ein und reagierte damit. Einerseits wurde der Sandstein

mechanisch brekziiert, angeschmolzen und es bildete sich im

direkten Kontakt ein braunes bis graues Gesteinsglas, welches als

Buchit, bezeichnet wird. Der unscheinbare Buchit enthält

zahlreiche Mineralneubildungen wie Mullit, Cordierit, Pyroxen,

Magnetit und andere Phasen in mikroskopischen Abmessungen. Dabei

sind alle denkbaren, fließenden Übergänge zwischen den Gesteinen

zu beobachten; es ist im Handstück im Steinbruch oft schwer, zu

entscheiden, was das ist. In etwas größerer Distanz wurde der

Sandstein gefrittet, d. h. angeschmolzen, aber die Quarzkörner des

Sandsteins sind noch sichtbar.

Beim langsamen Abkühlen über einige Jahre bildeten sich

Kontraktionsrisse, die den Sandstein zu einem polygonalen Muster

zerlegten, so dass es dort Sandstein-Säulchen gibt, was sonst nur

von den Basalten oder Rhyolithen bekannt ist. Dies ist eine extrem

seltene Besonderheit, die man in dem neu geschaffenen Schurf

wieder sehen kann. Dabei stehen die Säulen senkrecht zur

Abkühlungsfläche; da der Basalt weitgehend abgebaut wurde, sieht

man heute auf die Strirnseiten der Säulen.

Links: Buchit mit Basalt im brekziierten Sandstein in

unterschiedlicher Orientierung, angeschliffen und poliert;

Bildbreite ca. 8 cm,

rechts Basalt aus dem Steinbruch bei Kassel, angeschliffen und

poliert;

Bildbreite ca. 12 cm.

Links: Gefritterer Sandstein mit dunklem Buchit, angeschliffen und

poliert,

Bildbreite ca. 15 cm.

Rechts: Das Vorkommen von gefrittetem, brekziösem Sandsteinen als

polygonale Säulen und teils als grauer bis brauner Buchit im

Steinbruch

(Hammer mit 40 cm Länge als Maßstab);

aufgenommen am 07.03.2009.

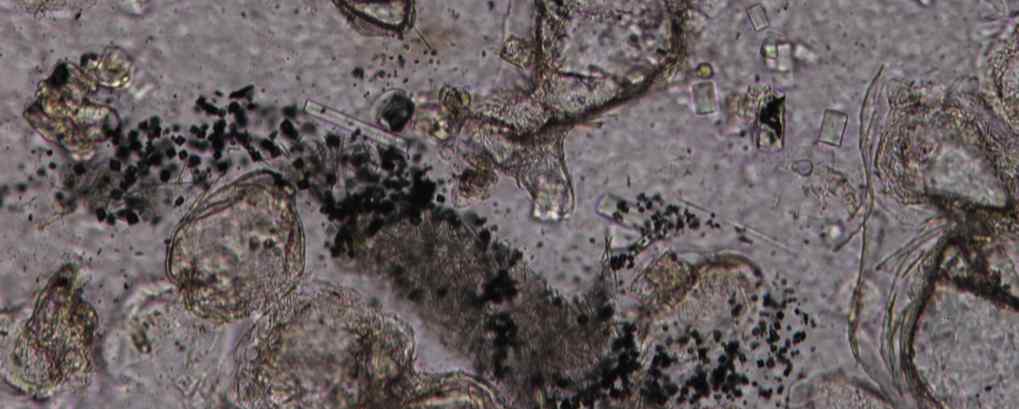

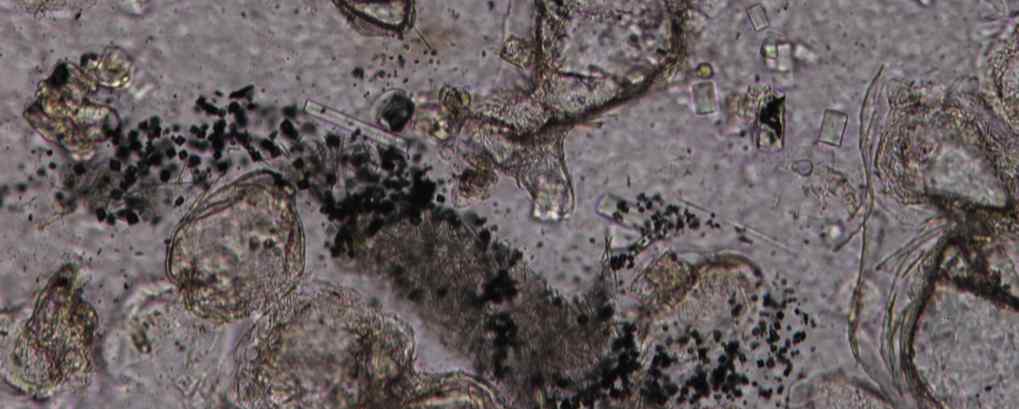

Der Blick durch´s Polarisationsmikroskop bei linear polarisiertem

Licht offenbart in dem natürlichen Glas Buchit einen

ganzen "Zoo" an kristallinen winzigen Neubildungen wie Mullit

(feiner Nadelfilz), Cordierit (farblose Täfelchen, siehe

ganz unten), Pyroxen als Nadeln und Spinell (schwarz) neben

einigen "unverdauten" Quarzkörnern aus dem Sandstein

mit einem Saum aus Tridymit;

Bildbreite 1 mm.

Links: Polygonale Sandsteinsäulen, links anstehend im Steinbruch

nach der Freilegung mit dem Bagger (rechts befand sich früher der

Basalt, der zur Schottergewinnung abgebaut wurde);

aufgenommen am 07.03.2009

Rechts: kleine Sandsteinsäulen in der Sammlung;

Bildbreite ca. 17 cm.

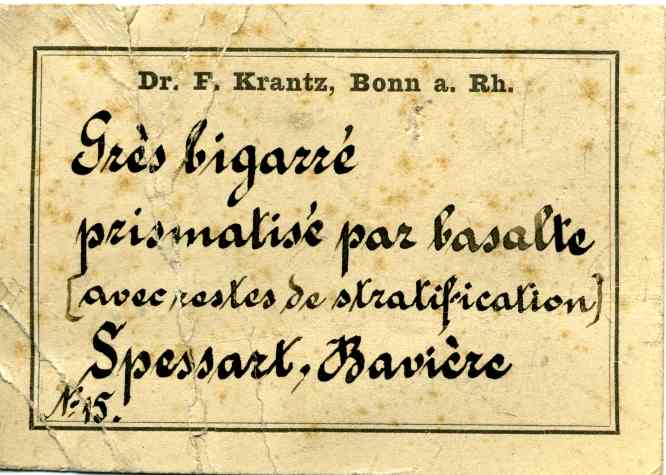

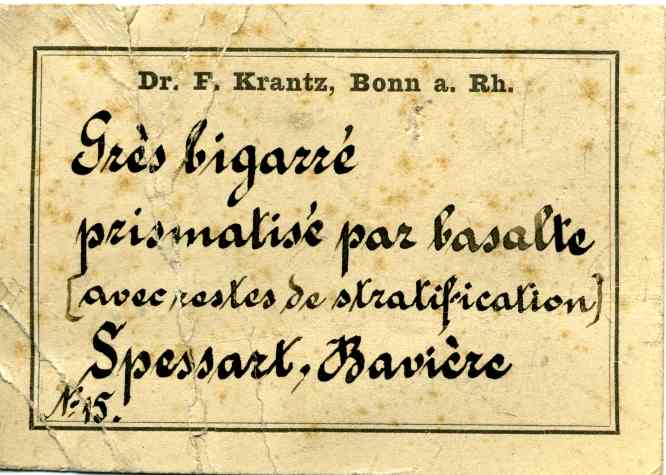

Alter, geduckter Sammlungszettel der Mineralienhandlung Dr. F.

Krantz

in Bonn mit Rahmen auf einem sehr stabilen, dicken Karton mit

einem

handschriftlichen Eintrag in französischer Sprache, dem man dem

Vorkommen von Kassel zuordnen kann; Übersetzung: "Buntsandstein

prismenfömig durch Basalt [mit Resten der Schichtung], Spessart.

Bayern Nr. 15".

Bildbreite 7 cm.

Anmerkung:

Aufgrund des Aufdruckes des Labels ist dieser nach 1890 entstanden

und vermutlich vor 1910. Kassel ist das einzige Vorkommen im

Spessart, von dem prismatische Sandstein-Säulen aus einem Kontakt

zum Basalt lange bekannt sind. Sicher liegt (Biebgemünd-)Kassel

nicht in Bayern, aber aus Bonner Sicht ist der größte Teil des

Spessarts bayerisch. Der Verbleib des zugehörigen Stückes ist

nicht bekannt; den Hinweis zu dem Zettel verdanke ich dem

bekannten Mineraliensammler Karlheinz GERL, Oberkotzau,

25.10.2012.

Geschichte:

Das gangförmige, ca. 30 m mächtige Basaltvorkommen wurde bereits

um 1825 entdeckt und sehr knapp in einer Auflistung angeführt. Der

erste gute Beschreibung lieferte der Mineraloge Hugo Bücking 1892,

der auch mittels Dünnschliffen die Mineralien in den neu

gebildeten Gläsern erwähnt. Sonst ist die vorhandene Literatur

sehr spärlich und eine moderne Beschreibung der Gesteine fehlt.

Dass das Gestein beim Bau der Fernwasserleitung nach Frankfurt

(1875) Verwendung gefunden haben soll (wie auf der

Erläuterungstafel beschrieben), ist unwhrscheinlich, da zu diesem

Zeitpunkt der Steinbruch bereits unergiebig war. Der benachbarte,

stark geklüftete Sandstein war unerwünscht und wurde auf Halden

verworfen und damit Teile des Steinbruches wieder verfüllt.

Im Zuge der Errichtung des Kulturrundweges 2005 wurde ein Teil der

Vegetation zurück geschnitten. Am 23.02.2007 wurde vom Geschichtsverein

Biebergemünd e. V. unter Leitung von Herrn Albrecht STAAB

mit einem Bagger ein Teil der Vegetation weggeschoben und 3 Löcher

angelegt, wo man den Kontakt vermutete. Wie eine Begehung am

03.03.2007 nach den sehr reichlichen Regenfällen zeigte, leider

die falschen Stellen und an der "richtigen" Stelle wurde zu wenig

Abraum weggebaggert. Aber es konnte ein ca. 30 kg schwerer

Sandstein mit Buchit geborgen werden, der heute im Museum in

Bieber liegt.

Eine Stelle im Aufschluss wurde durch Absprache von Josef ACKER

aus Kassel am 07.03.2009 vom Geschichtsverein Biebergemünd wieder

freigelegt, so dass der Gesteinsverband wieder sichtbar ist. Die

Besonderheit sind gefrittete bis aufgeschmolzene Sandsteine mit

Buchit und kleinsäulig absondernde Sandsteine (!) im Kontakt zum

Basalt. Die Lokalität ist ein Geotop von besonderem Wert, ähnlich

der berühmten Blauen Kuppe bei Eschwege.

Der Beginn der Aufwältigungsarbeiten am 07.03.2009, der die

Maschinen bis an die Grenzen des Machbaren forderte; rechts der

virtuos arbeitende Herr Dieter BECKER

von der Fa. Baustoff Becker (auch Erdbau und Holztransporte) in

Biebergemünd-Kassel, hier neben der frisch frei gelegten

Steinbruchswand; ganz rechts die beteiligten

Akteure (von links Josef ACKER, Dieter BECKER, Friedel

WAIDNER und Joachim LORENZ; es fehlt Albrecht STAAB) vor der

fertig gestellten Steinbruchwand mit

Basalt und Buchit.

Wichtiger Hinweis und Bitte:

Es wird gebeten, dass man(n)/frau an

der neu geschaffenen Wand keine Proben entnimmt, so dass alle

Besucher möglichst lange den gleichen Eindruck der

Verhältnisse sehen können. Der Aushub von mehreren Kubikmetern

wurde davor so platziert, dass über Jahre anschauliche Proben

gefritteter Sandsteine und kleine Säulchen aufgesammelt werden

können.

Der bedeutende Aufschluss wurde inzwischen als wertvolles

Geotop vom Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie in

Wiesbaden gelistet und wird als eindrucksvoller angesehen, als

die berühmte Blaue Kuppe bei Eschwege.

Mitarbeiter des Forstes haben inzwischen eine benachbarte Buche

gefällt und damit den Schattenwurf durch den Baum entfert, so dass

die Sonne die Steinbruchwand dauerhaft erreichen kann. Danke

dafür!

Für die Mitglieder der Geschichtsvereins und Interessierte aus der

gesamten

Region (sogar aus Offenbach kamen Besucher!) fand am Sonntag, den

05.04.2009 eine Führung durch Joachim LORENZ statt. Der

Geschichtsverein

rief und es kamen etwa 80 Erwachsene mit einigen Kindern! Während

dieser

kurzen Exkursion wurde in einer 3/4

Stunde über den bunten Sandstein, den

Basalt, den Kontakt und die historische Erforschung des

einzigartigen

Aufschlusses gesprochen. Bei sonnigem und warmen Frühlingswetter

konnte man sogar auf die sonst notwendigen Gummistiefel

verzichten.

Die Steinekinder und deren Eltern, Josef ACKER vom

Geschichtsverein Biebergemünd

und Max RETTINGER vom Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg

schaufelten

und trugen die in den letzen 11 Jahren abgefallenen Gesteinsmassen

von dem Geotop.

Wir schafften somit auch eine Stelle, an der man den gefrittenen

Sandstein nach einem

reinigenden Regen leicht aufheben kann, ohne an der Wand klopfen

zu müssen;

aufgenommen am 25.10.2020.

Nun wurde das große Stück mit dem schlierigen Buchit zersägt und

davon Dünnschliffe hergestellt, die neu untersucht u. a. mit der

Mikrosonde analysiert werden sollen. Dies ist die Basis für eine

neue Arbeit zu dem Buchit aus Kassel. Dabei liegt der Schwerpunkt

auf die Chemie und die Zusammensetzung der Komponenten, so dass

man eine genetische Entwicklung ableiten kann. Die Analysen der

winzigen Kristalle (meist unter 10 µm) im Glas mit der Mikrosonde

erwiesen sich als sehr schwierig, da man ja nur dort analysieren

kann, wo der Schliff das Mineralkorn schneidet. Und man sieht in

der Mikrosonde keine Farben, so dass man die Kristalle auch noch

suchen muss, das die Silikate sich kaum von Glas abheben.

Literatur:

BOHATÝ, J. (2016): Anstehend verglaster Buchit (KLIPSTEIN 1827) sensu

stricto vs. Exotzamit nom. nov. – ein neuer Name für

pyrometamorph verglaste, siliziklastische Krusten-Xenolithe mit

äußeren Glasschmelzkrusten.- Mainzer naturwiss. Archiv 53

S. 5 – 47, 4 Abb., 12 Taf., Mainz.

BÜCKING, H. (1892): Der Nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der

Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge 12,

VIII + 274 S., 1 geolog. Karte, 3 ausklappbare Tafeln mit 11

farbigen Profilen, [S. Schropp´schen Hof-Landkartenhandlung]

Berlin.

GRAPES, R. (2006): Pyrometamorphism.- 275 p., 192 figs., [Spinger

Verlag] Berlin.

KAPP, C. (1834): Neptunismus und Vulkanismus in Beziehung auf v.

Leonhard´s Basalt-Gebilde.- 222 S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´s

Verlagshandlung] Stuttgart.*

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Erste Abtheilung XXII + 498

S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Zweite Abtheilung X + 536

S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Atlas, 8 S., XX Tafeln mit

Ansichten und kolorirten Durchschnitten [E. Schweizerbart´sche

Verlags-Handlung] Stuttgart.

LORENZ, J. & OKRUSCH, M. (2010): Der Buchit vom Kasselgrund

(Gemeinde Biebergemünd) im Spessart - ein bemerkenswertes

Kontaktgestein. Durch die basaltische Schmelze im Sandstein

entstanden auch Sandsteinsäulen. - S. 55 - 65, 13 Abb., in: Die

Alteburg bei Biebergemünd-Kassel. Geologische und historische

Besonderheiten am Kulturweg "Kelten im Kasselgrund.- 65 S.,

[Geschichtsverein Biebergemünd e. V.] Biebergemünd.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 144, 611ff.

LORENZ, J. & OKRUSCH, M. (2010): Der Buchit vom Kasselgrund

(Gemeinde Biebergemünd) im Spessart - ein bemerkenswertes

Kontaktgestein. Durch die basaltische Schmelze im Sandstein

entstanden auch Sandsteinsäulen. - S. 55 - 65, 13 Abb., in: Die

Alteburg bei Biebergemünd-Kassel. Geologische und historische

Besonderheiten am Kulturweg "Kelten im Kasselgrund.- 65 S.,

[Geschichtsverein Biebergemünd e. V.] Biebergemünd..

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 156f, Berlin.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

OKRUSCH, M., SCHÜSSLER, U., VAN DEN BOGAARD, V, KOGLIN, N., BRÄTZ,

N., LORENZ, J., KARBUSICKA, C. & SPIEGL, T. (2020) Isolated

alkali basalt occurrences in the northern Spessart, Germany:

Outposts of the Early Miocene Vogelsberg shield volcano?- Neues

Jahrbuch für Mineralogie – Abhandlungen. Journal of Mineralogy and

Geochemistry, Band 196 Heft 3, p. 199 - 219, 8 figs., 5

tab., [Schweizerbart Science Publishers] Stuttgart.

*Das Buch über den Neptunisten-Plutonisten-Streit ist ganz schwer

zu lesen und eine Anwort auf eine Rezension des Leonhard´schen

Werkes über den Basalt in München. Nach meiner Meinung hatte man

die Fakten auf 30 Seiten unterbringen können. Aber die

weitscheifig-blumigen Schmähungen sind auch schon eine

literarische Sonderklasse. Und man kann das nur verstehen, wenn

man die Beteiligten und deren Publikationen kennt. KAPP war wohl

an Ostern 1833 an der Kahler Kupferhütte beim Bergmeister A.

Bezold und bekam hier Gesteinsproben aus Kassel vorgelegt, die

denen aus dem Kahler Hochofen(?) sehr ähnlich waren (KAPP 1834:8).

Die Alteburg bei Kassel:

Nur ca. 1 km entfernt ist der Berg Alteburg, auf dessen Gipfel

sich ein imposanter, ca. 1,1 km langer keltischer Ringwall mit

Graben und 2 Toren befindet. In dem Bereich wurde 2004 eine

Ausgrabung in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein von

Biebergemünd veranstaltet. Der Befund mündete in eine wenige m

lange Rekonstruktion der Mauer aus Holz und Sandstein (mörtelloses

Trockenmauerwerk), so dass man sich ein Bild machen kann, wie die

Anlage vor mehr als 2500 Jahren ausgesehen hat. Dabei handelte es

sich um eine Höhensiedlung, die sicher über einen längeren

Zeitraum bewohnt war. Neben einem eisernen Tüllenbeil fand man

auch römische Keramik.

Das größte Bauwerk in Biebergemünd ist durch den Kulturrundweg

„Kelten im Kasselgrund“ erschlossen und mehrere Tafeln erläutern

die keltischen Bewohner.

Die Rekonstruktion der Mauer um die Alteburg bei Kassel

(Biebergemünd);

aufgenommen am 17.04.2011.

Cordierit

Der Cordierit in Kassel ist eine Besonderheit im Spessart, aber

nur mit dem Mikroskop zu sehen. Aus anderen Regionen und

Gesteinsvorkommen sind größere Kristalle bekannt:

Blick auf die Spaltflächen eines größeren

Cordierit-Kristalls im Quarz

eines Pegmatits, gefunden 1979 in Tvedestrand, Süd-Norwegen;

Bildbreite 8 cm.

Das Mineral Cordierit (benamt nach dem französischen

Bergbauingenieur und Geologen Pierre Louis A. CORDIER *1777 †1861) gehört zur Klasse der

Kettensilikate mit der idealisierte chemischen Zusammensetzung

(Mg,Fe)2[Al4Si5O18].

Es ist etwas härter als Quarz und lässt sich spalten. Cordierit

kommt in Gneisen, Graniten und Pegmatiten, aber auch in

Erzlagerstätten vor. Das oft bläuliche Mineral bildet

sechsseitige Kristalle aus, die in seltenen Fällen bis zu 20 cm

lang werden können. Eine wirkliche Besonderheit ist die optische

Eigenschaft des Pleochroismus, der an manchen Kristallen mit dem

bloßen Auge im Durchlicht wahrgenommen werden kann: von einer

Seite ist der Kristall violettblau und nach einer Drehung um 90°

ist der rauchgrau!

Cordierit, geschliffen im Gegenlicht in unterschiedlicher

Orientierung, so dass die verschiedenen Farben des Pleochroismus

zu sehen sind,

ohne Fundort;

Bildbreite 2,5 cm.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite