Das ehemalige Tonbergwerk

(untertägig!) (1567) 1742 - 2011

und die Seltenbachschlucht

bei

Klingenberg am Main

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Ein Teil der Tagesanlagen mit der Sortieranlage

über dem Silo des kleinen Bergwerkes, rechts dasmit Tonbrocken

gefüllte Silo;

aufgenommen am 18.06.1993.

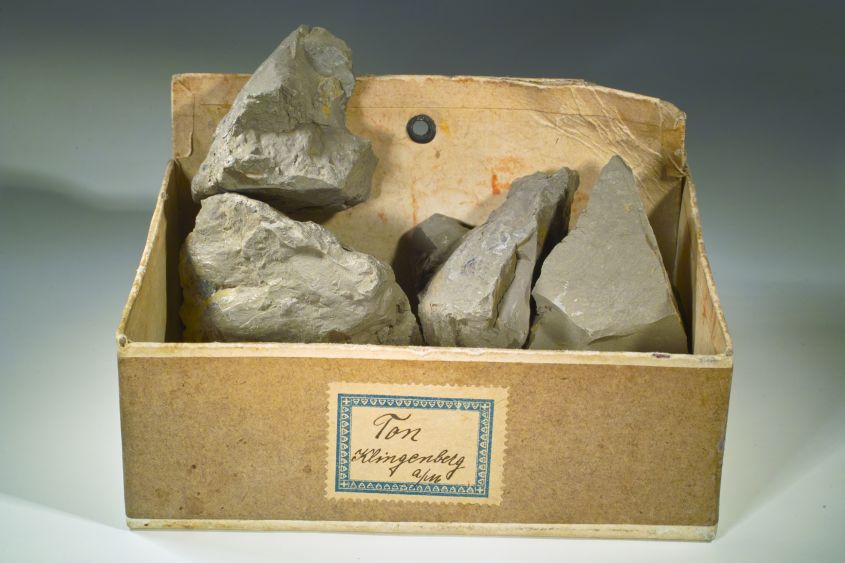

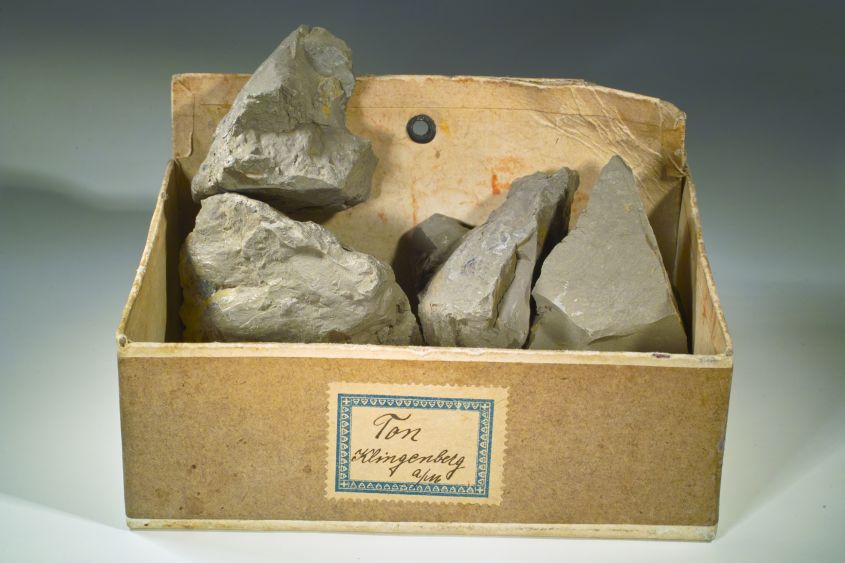

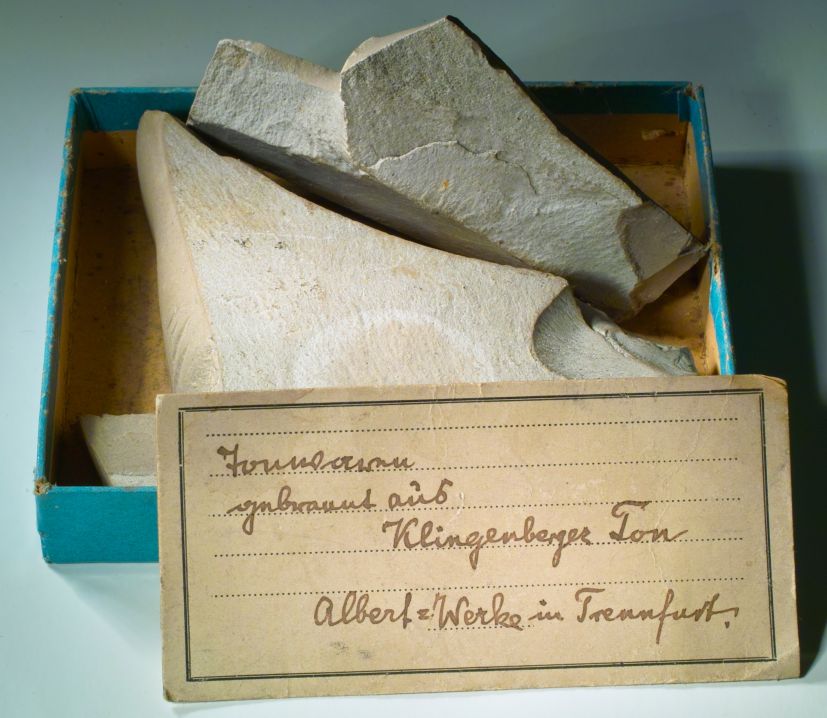

Tonproben aus Klingenberg, einst in einer

schulischen Lehrsammlung zum

Begreifen genutzt und wohl um die Jahrhundertwende 1900 (±15

Jahre)

zusammen gestellt,

Bildbreite 17 cm.

Ton ist das Gestein des Jahres 2025!

Weltweite Verwendung fand der "Bleistiftton" aus

Klingenberg, der untertägig abgebaut wurde. Das Vorkommen ist

seit langem bekannt und auch berümt wegen des daraus

erwirtschafteten „Bürgergeldes“ bei gleichzeitiger

Steuerfreiheit für die Bürger Klingenberges (SCHOBER

1905:131f). Als Besonderheit konnte der Autor 1993 und 2010

eine Befahrung dort unternehmen. Das Bergwerk wurde am

16.12.2011 geschlossen (SCHREINER 2011).

Das Bergwerk wurde nach der Schließung gesichert, verfüllt und

verschlossen. Heute hat der LBV die Außenanlagen unter seiner

Pflege. Eine Interessengemeinschaft will die Tradition des

Bergwerks erhalten. Führungen der Übertageanlagen werden von

den Bergleuten angeboten.

Hinweis:

Es handelte sich nicht um ein Besucherbergwerk, denn die

Untertageanlagen sind so eng und klein dass allenfalls wenige

Personen dort laufen können. Nach einer Befahrung besitzt man die

Farbe des Tones.

Lage:

Das Gelände der Tongrube liegt in einer Talsenke, welches der

Erosionsrest eines ehemaligen Stillwasserabsatzes darstellt. Die

Anlagen finden sich zu beiden Seiten der Straße von Klingenberg

nach Schmachtenberg (TK 1:25.000 Blatt 6221 Miltenberg R 1480 H

1640, siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 131, 231, Aufschluss Nr. 151).

Einen kleinen Einblick in die Bergbauwelt des Tonbergbaues mit

zwei verschieden alten, nachgebauten Strecken, samt Schaubilder

und der aus dem Ton hergestellten Produkte gibt das Heimatmuseum

in Klingenberg. Hier sind auch Bilder ausgestellt, welche einen

Einblick in die Historie des Tonabbaues geben.

Geologie:

Die Klingenberger und Schippacher Tone zählen qualitätiv in ihrer

Art zu den besten der Welt. Ihre hervorragenden technischen

Eigenschaften beruhen auf mehreren Faktoren: Die Tone sind

hochplastisch, homogen und gleichmäßig feinkörnig mit einem

Kornanteil <2 µm von 85-98 Gew.-%. Die mineralogische Analyse

der Klingenberger Tone ergibt

ca. 61 % Kaolinit,

4 % Montmorillonit,

10 % Muskovit und

25 % Quarz und Feldspat.

Tonschnitzel im Lager, Bildbreite ca. 40 cm

Durch den hohen Kaolinit-Gehalt erreicht man Seeger-Kegel-Werte

von 32-33. Die chem. Analyse ergibt etwa folgende Zusammensetzung

(getrocknete Substanz):

| Bestandteil: |

Gew.-%: |

| SiO2 |

49,0-54 |

| Al2O3 + TiO2 |

29,9-33,3 |

| Fe2O3 |

1,8-6,1 |

| MgO |

0,01-1,4 |

| CaO |

0,07-0,8 |

| Na2O+K2O |

0,4-2,4 |

| Glühverlust |

ca. 10 |

Die dunklen Bleistifttone enthalten 0,17 - 0,34 % organischen

Kohlenstoff (Angaben nach DOBNER (1984:477).

Der Ton kann auch als "Heilerde" verwandt werden. Insbesondere

der Montmorillonit bindet aufgrund der riesigen inneren Oberfläche

niedermolekulare Stoffe im Magen, so dass man davon eine ähnliche

Wirkung wie bei Aktivkohle erwarten kann.

Befahrungsbericht:

Nach einem Telefonat mit Herrn Werner FELICITTI hatte ich am

18.06.1993 die Möglichkeit, das kleine Bergwerk zu befahren. Zur

damaligen Zeit arbeiteten 9 Personen im Betrieb, der

eigenbilanzierend der Stadt Klingenberg gehört. Ich wurde von

Herrn HERBERICH geführt, der schon seit 34 Jahren dem Betrieb

angehörte. Er erzählte mir die Geschichte und die Technik des

Abbaues - im Prinzip das, was auch schon Herr FREYMANN ausgeführt

hatte. Die sicher beste Beschreibung der Tongrube und des Abbaues

schrieb der ehemalige Betriebsleiter EHRT (2008).

Die Übertageanlagen bestanden aus einem hölzernen Silohaus mit

einer Sortieranlage im Obergeschoss, einem kleinen Büroanbau an

dem Gebäude, wo Schnitzelwerk, Trocknung, Mahlung und Absackung

vorgenommen wird (letzteres wurde 2012 abgebrochen). In der Senke

über dem Tonvorkommen befand sich ein Schuppen mit Grubenholz -

aus den umliegenden, städtischen Wäldern. Weithin hörbar erzeugte

neben dem Mundloch ein Kompressor die notwendige Druckluft.

Auf einem Bohlenweg ging man zum Blindschacht im Buntsandstein,

der hier wegen der besseren Standfestigkeit aufgefahren wurde. Die

Senke, verursacht durch den absackenden Ton, ist mit einem

schilfumstandenen Weiher gefüllt. Er beherbergt neben Fröschen und

Kröten auch eine interessante Flora; eine große Ringelnatter quert

unseren Weg.

Ein Mann bediente den Förderkorb für das Personal

(4-6 Mann) und die Loren, welche

auf Schienen von Hand geschoben wurden. Im Bedienstand wohnen

3-4 Siebenschläfer,

die hier auch mit Obst gefüttert wurden. Die Förderung lag

damals bei ca. 250 bis 300 t/Monat.

Wir fuhren mit 2 m/sec ein, sahen das Gegengewicht vorbeihuschen

und im Hintergrund die Aluminium-Fahrten für den Notfall, dass die

Fördermaschine nicht funktionieren sollte. Im Sandstein sickert

Wasser ein, so dass es dort tröpfelt. An den Wänden dokumentierten

weiße bis braune Sinterschichten den Kalkgehalt des Wassers.

Kleine Stalagtiten erreichen 5 cm Länge bei 5 mm Durchmesser,

Stalagmiten 10 cm bei 3 cm Dicke. Das Wasser wurde aus einem Sumpf

mittels 2er, wechselseitig laufenden Pumpen gesümpft.

Die 60m-Sohle diente nur der Bewetterung wie auch als

Rettungsstollen. Wir befuhren die 70m-Sohle. Sie ist begann im Ton

und war mit Stahltübbings ausgebaut (röhrenförmig aus je 3

Segmenten im Abstand von ca. 0,5 - 1 m. Als Hinterfütterung wurde

Stahl verwendet. Weiter im Ton wurden auch Eisenbahnschienen und

alte Leitplanken verwendet. Vor Ort fand sich dann der Ausbau aus

Holz, als Türstock mit Holzbalken.

Da der Ton sich unter dem Druck des überlagernden

Gebirges plastisch verhält, schließ sich eine nicht

ausgebaute Strecken nach spätestens 8 Wochen. Der

Ton dichtet so gut, dass kein Wasser eintritt. Methangas

wird überwacht, stellte aber kein Problem dar. Bei der

Gewinnung wurden ständig alte, gut erhaltene

Grubenausbaue früherer Perioden angetroffen und

mussten mühsam ausgesondert werden.

Die Gewinnung erfolgte mittels Pressluftspaten.

Eine Mechanisierung konnte bis zur

Schließung infolge der Haftung des Tones nicht erreicht werden.

Die gewonnenen,

kg-schweren Tonbrocken wurden auf eine Holzrutschen, die

angefeuchtet war, abschüssig

bis zu den Loren gefördert. Die Strecken im Ton waren nicht

beleuchtet. Lediglich eine

Wetterlutte und Pressluft wurd vor Ort gebracht.

An vielen Stellen war der enorme Gebirgsdruck zu sehen.

Eingebrochene Hölzer oder Verbaue - selbst Eisenbahnschienen

wurden zerbrochen - mit dahinter hervorquellendem Ton zeugten von

den Kräften. Selbst durch kleine Ritzen oder Spalten drückte sich

der Ton als kleine Wurst.

Die Arbeiter begannen ihre Schicht um 6 Uhr und sie endete um

14.30 Uhr.

Klingenberger Ton mit einem großen Bleichungshof.

Den kg-schweren Tonbrocken entnahm ich

am 14.10.2010 auf der 65-m-Sohle. Trotz des langsamen Trocknens

wurde der rissig;

Bildbreite 17 cm.

Die aus dem Schacht kommenden Loren wurden um 180° gedreht, um

sie auszukippen. Ein Förderband förderte nach Qualität in 2 Silos,

von wo aus sie in die Aufbereitung der Übertageanlagen gefahren

wurden.

Dort wurde der Ton gehobelt oder besser geschnitzelt. Anschließend

folgte die Trocknung der 3 bis 15 mm großen Teile in einem

Drehrohrofen, der ölbefeuert war. Ein Teil wurde anschließend

abgesackt, der andere gemahlen und anschließend ebenfalls in

Papier- oder Jutesäcke gefüllt. Sie wurden mit einen speziellen

Nähmaschine zugenäht.

Die besten Qualitäten des fast schwarzen Tons gingen in alle

Länder der Welt, da es nahezu kein Konkurrenzprodukte für die

Bleistiftherstellung gabt. Die hellen Tone wurden der keramischen

Industrie zugeführt, die daraus Tiegel, Isolatoren usw. herstellt.

Durch die Arbeit von Herrn EHRT wurde der Abbau in den letzten

10 Jahren völlig neu aufgestellt und so waren die Jahre 2010 und

2011 sogar positiv. Trotzdem beschloss man die Schließung der

Tongrube im Dezember 2011 und damit des letzten Bergwerks im

Spessart. Die Tagesanlagen sind teiwelise teilweise erhalten

geblieben.

Das ist geblieben: das Silo, ein Teil der

Betriebsgebäude (wird jetzt vom LBV genutzt) und die

zugemauerten Zugänge zum Blindschacht im Buntsandstein, der

einst das

Tonvorkommen erschloss;

aufgenommen am 20.04.2014.

Calcit-Sinter aus dem angrenzenden Sandstein des

Mittleren Buntsandsteins. Rechts im Foto ein Ausschnitt, der

zeigt, dass der Sinter aus kleinen, skalenoedrischen

Calcit-Kristallen aufgebaut ist und in einem mit Wasser gefüllten

Hohlraum stammt; gefunden um 1975;

Bildbreite links 6 cm, rechts 1,5 mm

Hinweis:

In Eisenberg in der Pfalz bestand auch ein Tonbergwerk. Das

Betriebsgebäude mit einer sehr großen Lagerhalle ist noch

erhalten, darin auch die Einbauten für die Förderung von Unter

Tage und zahlreichen Loren bzw. Hunte. Bemerkenswert ist, dass es

auch dort einen Seltenbach gibt und einen Landgasthof "Zur

Seltenbach".

Direkt angrenzend befindet sich der Archäologische Park "Römerpark

Vicus Eisenberg", wo Mauerreste von Häusern gezeigt werden. Eines

der Gebäude ist mit reichlich Stahl, Gitter, Glas und Holz

überbaut.

Der Kulturrundweg:

"Vom Ton, Steinen und Scherben"

Der 7,5 km lange Runweg wurde eingeweiht und

von etwa 120 Interessierten erstbegangen am 11.10.2014. Trotz dem

anfänglichen Nieselregen freuten sich die Teilnehmer über

geologische und bergbaukundliche, wie historische, botanische und

weinkundliche Eindrücke in und um Klingenberg:

Im Rosengarten in Klingenberg, der

Treffpunkt und der Ort der Ansprachen.

|

In Klingenberg die letzte Erinnerung

an über 200 Jahre Bergbau auf den berühmten Ton: 1742 -

2011.

Anmerkung: Die Brocken in der Lore sind kein sondern

Kalkstein, denn der Ton würde nach kurzer Zeit verwittern.

|

Nach dem Gang durch die

Seltenbachschlucht wurde am Bergwerk die Historie

nachempfunden: Gleise und Loren, der Schachtkorb und dazu

die Erläuterungstafel des Rundwegs.

|

Der letzte Betriebsleiter und

Berginenieur Eckhardt. EHRT berichtete kurz die Geschichte

des Klingenberger Ton-Werks

|

Gemeinsam wurde das Steigerlied

gesungen und zum Abschluss gab es Schnaps aus Altenberg im

Erzgebirge

|

Es war einst Zugang für das Bergwerk

und wurde später für die Bewetterung des Bergwerks

genutzt:

Stollenmundloch - Glück Auf!

|

Klingenberg

Klingenberg (von Klinge, einem Wort für Schlucht - siehe weiter

unten) liegt am Main zwischen Aschaffenburg und Miltenberg und war

früher sehr viel mehr von Hochwässern des Maines betroffen wie

heute (auch wenn die Medien etwas anderes berichten). In der Stadt

findet man eine eindrucksvolle Hochwassermarke des Jahres 1784 -

einfach kaum vorstellbar, wenn sich dieses Hochwasser heute

wiederholen würde:

Hochwassermarke am rechten Bildrand in der Mitte zwischen den

Scheiben des Hauses, rechts vergrößert,

aufgenommen am 14.10.2007.

Sie erinnern sich:

Im fernen Island brach im Juni 1783 die Lakispalte aus und spie

über 12 km³ Lava. Die Gase gelangten als Höhenrauch bis nach

Mitteleuropa. Der Winter 1783/84 war einer der "großen Winter" mit

strengem Frost und viel Schnee. Im Frühjahr 1784 kam plötzliches

Tauwetter und ein Jahrhunderthochwasser war die Folge.

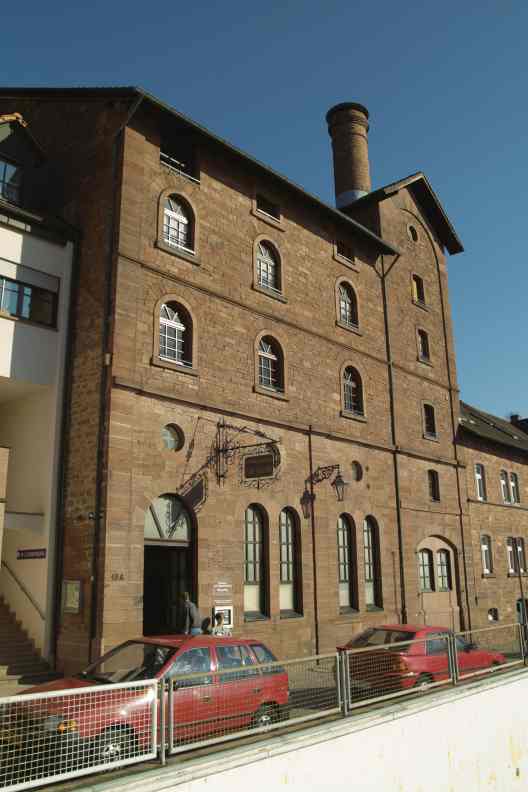

Das Museum in Klingenberg,

aufgenommen am 14.10.2007

Auch wenn das Tonbergwerk für Besucher nicht zugänglich war, kann

man doch einen Eindruck bekommen, wenn man das Heimatmuseum (oben

im Bild) in Klingenberg besucht. Hier ist ein Stollen mit einer

alten und moderenen Abbaustelle nachgebaut worden. In dem Vorraum

sind Produkte ausgestellt, die aus dem Ton hergestellt

werden.

Ausstellungsräume im Museum in Klingenberg, links

Tonprodukte und rechts ein typischer Stollen.

Aufgenommen am 14.10.2005

Weiter sehen Sie in dem Museum Ausstellungen zut lokalen

Geschichte, Weinbau, Geschäfte, Handwerk, Transport aus dem Main,

Landwirtschaft, ... insgesamt ein sehr sehenswertes. liebevoll

gestaltetes Museum.

Neben dem Ton ist der Buntsandstein tonagebend in Kingenberg.

Hier wächst der Wein und es gibt schöne, höhenparallele

Weinbergwege mit schöner Aussicht auf das Maintal.

Weinbergweg nördlich von Klingenberg mit einer

Stützmauer aus Sandstein.

aufgenommen am 14.10.2007

Das Zentrum von Klingenberg mit der Burg, dem

Main, den steilen Weinbergen im Sandstein,

aufgenommen am 14.10.2007.

Die Seltenbachschlucht

östlich von Klingenberg

Mit einem Festakt wurde am 20.05.2011 das 90. der 100 schönsten

Geotope in Bayern eingeweiht. Es handelt sich um die Felsen der

Seltenbachschlucht (siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 232, Aufschluss

153) östlich von Klingenberg, zwischen dem Ortsrand und dem

Tonwerk. In der Schlucht erläutert eine Tafel die Besonderheiten;

zu dem Geotop gibt es ein Faltblatt mit dem Titel "Wüstensand ?".

Leider ist das Parken an den Zugängen etwas eingeschränkt.

Die Seltenbach-Schlucht ist eine geologisch sehr junge Form.

Das hier frei gelegten Gesteins der teils überhängenden Felsen

aus dem mittleren Buntsandstein wurde vor etwa 248 Millionen

Jahren abgelagert. Es handelt sich um einen wenig festen, meist

dünn gebankten Sandstein, unterbrochen von dünnen Lagen aus

einem Tonstein. Diese Kombination ist sehr änfällig für die

Verwitterung, so dass der durch das Tal laufende Bach eine

erhebliche Erosionswirkung entfalten kann. Bedingt durch das

steile Gelände mit dem nahen Main und durch die mittelalterliche

Entwaldung der Hänge und flächige Landnutzung wurde die Schlucht

geschaffen, die in ihrer heutigen Form sicher erst seit dem

Mittelalter besteht. Das Abbrechen von Felsen bestätigen, dass

das Ausräumen der Sedimente in der Schlucht auch heute noch

geschieht.

Da die Faktoren weiter bestehen, besteht auch für die Bebauung

in Klingenberg am Ende der Schlucht ein Risiko, dass erhebliche

Wasser- und Geröllmassen bei starken Regenfällen Überflutungen

auslösen können. Dies wird durch die vielen Bäume und Baumstämme

noch verstärkt, denn diese können in kurzer Zeit Barrieren

bilden, die einen See stauen und der dann unter dem Wasserdruck

brechen kann, was zu verheerenden Überflutungen führen kann. Im

Rahmen von Pflegemaßnahmen (LFU 2014) zur Freihaltung der

Schlucht müssten alle hier liegenden Bäume zersägt und

abtransportiert werden.

Die Seltenbachschlucht bei der Einweihung

des Geotops am 20.05.2011.

|

Dünn gebankte, frei gewitterte Sandsteinfelsen in der

Seltenbachschlucht,

aufgenommen am 20.05.2011.

|

Die neu enthüllte Geotop-Tafel mit den Erläuterungen zur

Schlucht,

aufgenommen am 20.11.2005.

|

Der 1. Bürgermeister von Klingenberg Reinhard SIMON spricht

zu den Festgästen, rechts daneben Herr Dr. Roland EICHHORN

vom Bayerischen Landesamt für Umwelt und Geologie, re.

daneben der damalige Landrat des Kreises Miltenberg Herr

Roland SCHWING und Dr. Oliver KAISER vom Naturpark Spessart

e. V. am 20.05.2011.

|

Am Eingang der Schlucht (nahe Klingenberg) ist der Mittlere

Buntsandstein steinbruchartig aufgeschlossen. An Wandfuß

wurden etliche Felsenkeller angelegt; der im Bild trägt

innen die Jahreszahl 1855, vermutlich das Jahr der

Herstellung;

aufgenommen am 11.10.2015.

|

Dieser überdimensionale Rost schützt die Stadt bei

Starkregen vor großen Steinen und Baumstämmen, die sonst mit

dem Wasser in die Stadt gespült werden könnten;

aufgenommen am 11.10.2015.

|

Die unterschiedlich dick gebankten Sandsteine;

aufgenommen am 11.10.2015.

|

Geologie-Schüler des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums

(P-Seminar) aus Aschaffenburg während einer Führung mit den

Bergmann Jörg WINKLER an den Resten des Sandsteinwand, wo

einst die Stollen zum Blindschacht führten;

aufgenommen am 29.03.2022.

|

|

Schöner aufgeschlossen war der Mittlere Buntsandstein an der

Autobahn A3 bei Bischbrunn, beiderseits

der Haseltalbrücke - aber auch schwerer oder nach Fertigstellung

der Autobahn garnicht mehr zugänglich.

Literatur:

Autorenkollektiv (1936): Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und

Erden Bayerns.- II Band Franken, Oberpfalz und Schwaben nördlich

der Donau, 509 S., [Verl. R. Oldenbourg und Piloty & Loehle]

München.

DOBNER, A. (1984) in WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN,

W., STREIT, R. & WEINELT, W.: Oberflächennahe mineralische

Rohstoffe von Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der

Steine und Erden.- Geologica Bavarica 86, 563 S.,

[Bayerisches Geologisches Landesamt] München.

DOBNER, A. (1987): Tertiäre Tone bei Klingenberg.- Geologica

Bavarica 91, Der Bergbau in Bayern, S. 130 - 134, München.

EHRT, E. (2007): Das Tonbergwerk Klingenberg am Main.- Spessart

Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 101.

Jahrgang, Heft Dezember 12/2007, S. 17 - 24, 12 Abb., [Main-Echo

GmbH & Co KG] Aschaffenburg.

EHRT, E. (2013): Betriebschronik Tonwerk der Stadt Klingenberg a.

Main.- 165 S., 161 Abb., 11 Tab., dazu Anlage 1 Lagepläne und

Schnitte/Historisches Risswerk (20 teils gefaltete Blätter),

Anlage 2 Grundriss und Schnitte zur untertägigen Kartierung und

Vorratsabschätzung (9 Blätter), Anlage 3 Bohrlochbild

Erkundungsbohrung 2003 (1 gefaltetes Blatt), Anlage 4 Technische,

mineralogische und chemische Angaben zum Tonmaterial (7 Blätter),

Anlage 5 Grubenförderung in ausgewählten Betriebsperioden (3

Blätter), Anlage 6 Verwendete Ausbauarten im Tonbergwerk (5

Blätter), Anlage 7 Gebirgsdruckauswirkungen auf den Streckenausbau

(3 Blätter), Anlage 8 Senkungsmessungen auf dem Betriebsgelände

des Tonwerks (1 Blatt), Anlage 9 Schema der betrieblichen

Wasserhaltung (1 Blatt), Anlage 10 Grundriss der

Aufbereitungsanlage (Trocknung), Obergeschoss Mühlenhalle, 1976 –

2011 (1 Blatt), Anlage 11 Verfahrensschema –

Stofffluss/Aufbereitung (2 Blätter), Anlage 12 Verwendung von

Klingenberger Ton nach Branchen (1 Blatt), Anlage 13 Entwicklung

der Grubenbelegschaft und Organigramm 2007/2010 (3 Blätter),

Anlage 14 Im Tonwerk beschäftigte Betriebsführer (2 Blätter),

Anlage 15 Die Bürgermeister der Stadt Klingenberg a. Main (1

Blatt), BIT Tiefbauplanung GmbH [Eigendruck] Gera.

ELSNER, H. (2019): Spezialtone. Spezialtone und -sande in

Deutschland.- 83 S., zahlreiche, meist farb. Abb., hrsg. von der

Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, Hannover.

FRANKE, H. (1996): Tonbergbau in Klingenberg.- S. 237 - 253, 11

Abb. - in Stadt Klingenberg (1996): Chronik der Stadt Klingenberg

am Main. Band III-. 358 S., zahlreiche SW- und wenige Farbabb.,

Tab., [Caruna Druck] Miltenberg.

FRANKE, H., BERNINGER, G. & SCHOCH, E. (1992): 250 Jahre

Tonbergwerk Klingenberg a. Main.- 52 S., Klingenberg.

HARTMANN, W. (2015): Rätsel der alten Clingenburg. Die

verschwundene Anlage könnte eine Bedeutung im Tonbergbau gehabt

haben.- Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft

Spessart 109. Jahrgang, Heft Juni 6/2015, S. 3 - 6, 7

Abb., [Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.

LFU (Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014): Geotope in Bayern

erhalten, pflegen und erleben.- 44 S., zahlreiche farb. Abb.,

Karten, [Joh. Walch GmbH & Co. KG] Augsburg.

LORENZ, J. (2007): Ton - schmutzig, aber ein tolles Zeug.-

Noblesse, Ausgabe 03/2007, S. 86 – 87, 10 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 765ff.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 72f, 77, zahlreiche farb. Abb. als Fotos,

Karten, Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt,

[Druckerei Joh. Walch] Augsburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 160 - 161, Berlin.

MELZER, D. & EHRT, E. (2002): Der Ton von Klingenberg am Main

– eine Besonderheit der bildsamen Silicatrohstoffe.- Keramische

Zeitschrift 54, Heft 11 (November), S- 952 – 955, 8

Bilder, [Verlag Schmidt GmbH] Freiburg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

PFISTER, P. (1976): Tonbergwerk der Stadt Klingenberg und seine

Geschichte.- S. S. 198 - 253, 4 Abb., in 700 Jahre Stadt

Klingenberg Beiträge zur gechichtlichen, kulturellen und

wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Klingenberg am Main, 472

S., [Hch. Bigemer Buchdruck - Offset] Obernburg.

RAACK, W., SCHORN, P. & SCHRÖDTER, E. [Hrsg.] (1962): Jahrbuch

des deutschen Bergbaus.- Das Handbuch für Bergbau und

Energiewirtschaft 70. Erscheinungsjahr, 55, 1280 S.,

[Verl. Glückauf GmbH] Essen.

SCHOBER, J. (1905): Führer durch den Spessart, Kahlgrund und das

Maintal.- 233 S., mit Illustrationen, Spezial- u. Routenkarten, 4.

Aufl. [Verlag der Krebs´schen Buchhandlung] Aschaffenburg.

SCHREINER, J. (2011): Ein letztes Glückauf in 70 Metern Tiefe.-

Main-Echo vom 8. Dezember 2011, S. 23, 11 Abb.,

TROST, W. (2014): Klingenberg – Ein Märchen aus der Gründerzeit.

Das Tonbergwerk ließ die Stadt zwischen 1855 und 1916 erblühen.-

Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 108.

Jahrgang, Heft Dezember, S. 3 - 12, 20 Abb., [Main-Echo GmbH &

Co KG] Aschaffenburg.

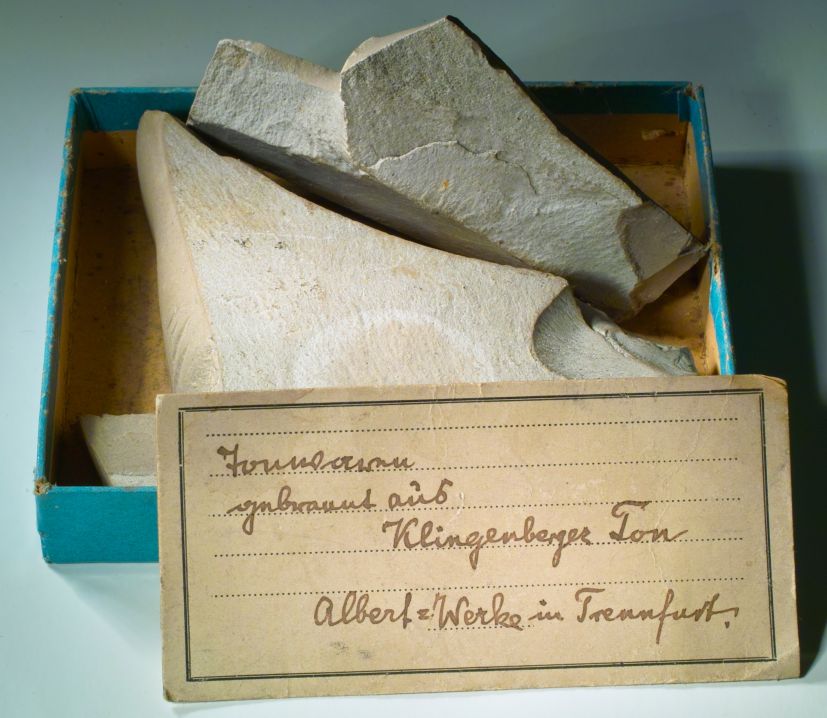

Muster aus gebranntem Ton aus Klingenberg am Main

in einer einstigen Lehrsammlung eines Gynasiums: "Tonwaren

gebrannt aus

Klingenberger Ton Albert=Werke in Trennfurt.". Nun die

Untersuchung mittels Röntgendiffraktion erbrachte, dass es sich

um einem

Beton (erhärteten Zement) handelt,

Bildbreite 14 cm

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite