Der Löss - ein

unscheinbares Sediment

aus der "Eiszeit"

mit den vulkanischen Aschelagen aus der Eifel!

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die "Ton"-Grube der Ziegelei Zeller zwischen Alzenau und

Kälberau mit einer dunklen

Tephra-Lage aus der Eifel ca. 0,5 m über meinem Kopf im Löss

bzw. Lösslehm;

Foto Helga LORENZ 08.08.1993 (nach der alten Rechtschreibung

auch Löß)

Lage:

Das Sediment Löss tritt im Spessart an vielen Orten des westlichen

Spessarts als bis zu mehrere Meter mächtiges Sediment auf. Früher

konnte man es an den Wänden der oft tiefen Hohlwege gut erkennen.

Infolge der Flurbereinigungen sind diese bis auf wenige Stellen

nicht mehr vorhanden und so bleiben nur Baustellen oder die

wenigen Tongruben als Aufschlüsse (siehe Okrusch et al. 2011, S.

280, Aufschluss Nr. 259).

Steile Lösswände in Hohlwegen können auch eine Gefahr darstellen.

Am 10.05.2012 löste sich aus einer ein paar Meter Höhe eine

größere Menge an Lössbrocken der Sprenkenhohle (alter Hohlweg) bei

Großostheim und erschlug ein fünfjähriges Mädchen bei einem

Kindergartenausflug.

Das Abstürzen solcher Massen erfolgt bevorzugt nach Regenperioden.

Die über einen langen Zeitraum tragenden und stabilen Wände können

instabil werden durch: Wurzeln, Grabungen (wie der Unfall vom

Oktober 1984 in der Nähe von Wasserlos) und ungleichförigem

Abwittern. Das ist nichts ungewöhnliches, dass dabei Menschen

erschlagen oder verletzt werden schon.

Historisches:

Als geschätzter Boden ist der Löss sicher schon sehr lange von

Menschen genutzt worden. Weite Teile des Vorspessarts wurden

sicher aus diesem Grund schon sehr früh besiedelt, auch wenn es

dafür keinen direkten Nachweise gibt. Auch heute noch werden die

Böden auf dem Löss von der Landwirtschaft geschätzt, da sie

aufgrund der hohen Pufferkapazität nicht so sauer sind wie z. B.

die typischen Böden über dem Buntsandstein. Weiter sind sie

hochporös und leicht zu bearbeiten. Infolge der moderen

Bearbeitungsmethoden und des Anbaues vom Mais kann man aber

insbesondere nach Starkregen erhelbliche Abschwemmungen des

gelblichen Lösses feststellen.

Der Löss und der mit ihm vorkommende Lösslehm wurde schon langer

Zeit als Rohstoff für das Herstellen von Töpferprodukten und zum

Füllen der Flechtwände in den Fachwerkhäusern gewonnen. Später kam

dann die Nutzung als Ziegeleirohstoff für Dachziegel und

"Backsteine" (der hiesige Begriff für Mauerziegel) hinzu. Mit der

Industialisierung entstanden an vielen Stellen des Spessarts große

Ziegeleien, die neben dem Zechstein-Ton meist die Lösse und

Lösslehme abbauten und heute noch stellenweise verwenden. In

folgenden Orten befanden oder befinden sich größere Ziegeleien im

Spessart, die Löss oder/und Lösslehm nutzen: Meerholz, Alzenau,

Hösbach, Rottenberg, Schöllkrippen, Wenighösbach, Goldbach,

Marktheidenfeld, .....

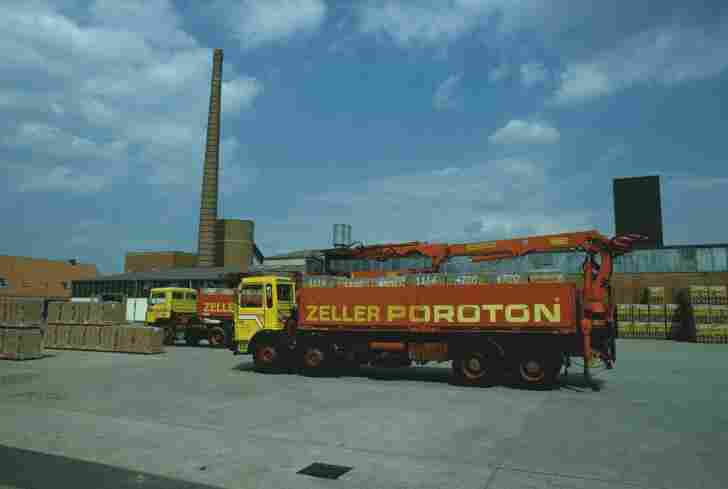

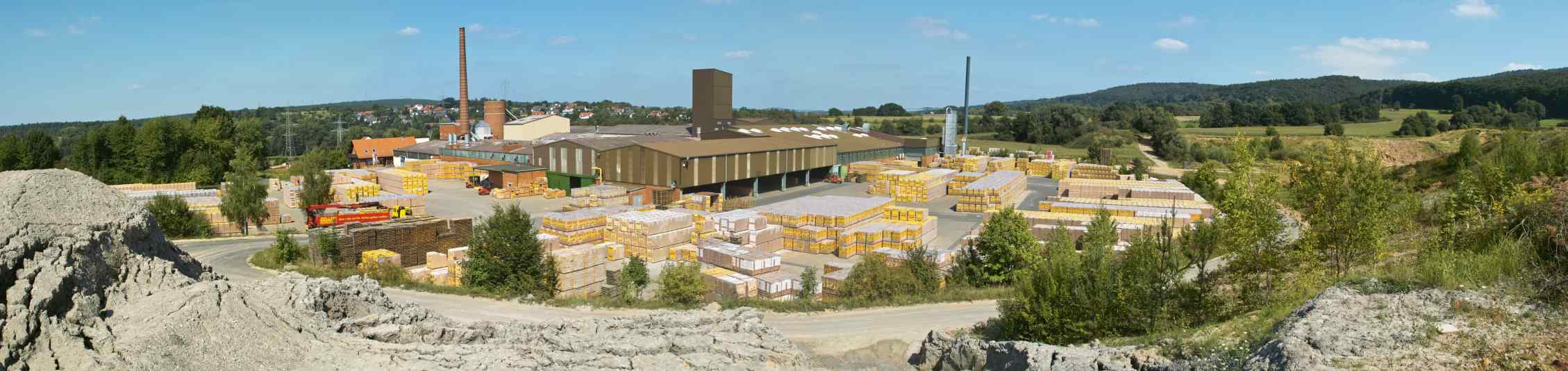

Sehr bekannt ist die Ziegelei am Stadtende von Alzenau in

Richtung Kälberau, z. Zt. im Abbau durch die Fa. ZELLER Ziegel,

Alzenau. Diese stellt u. a. Hochlochziegel mit einem hohen

Dämmwert her (Markenname ZELLER-POROTON).

Die seit etwa 200 Jahren in den Händen von der Familie Zeller

befindliche Ziegelei wurde ab dem 01.01.2017 an die Firma Juwö

Poroton-Werke Ernst Jungk und Sohn GmbH (Wöllstein in

Rheinland-Pfalz - gehörte zur Kurpfalz und gehörte zu Bayern)

verkauft.

Infolge der stark gestiegenen und dauerhaft hohen Energiepreise in

Deutschland wird die Produktion "in naher Zukunft" - von der

Öffentlichkeit nahezu unbemerkt - eingestellt (MAIN-ECHO

Samstag/Sonntag vom 03./04.05.2025 Seite 18). Der Stadtrat von

Alzenau macht sich bereits Gedanken über eine Nachnutzung des

Geländes. Im Mai 2025 kamen erst Gerüchte auf, dass der Betrieb

eingestellt wird. Am 27. Juni 2025 konnte man im Main-Echo auf

Seite 15 lesen: „Paukenschlag: Zeller kündigt allen Mitarbeitern“.

Also wieder ein Betrieb wegen der gestiegenen Engergiekosten zu.

Das ist die Deindustrialisierung.

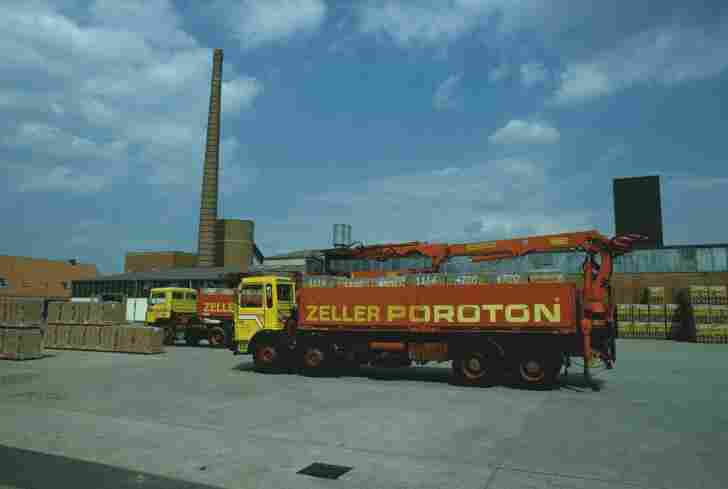

Ein Transport-LKW mit der Aufschrift "Zeller Poroton";

aufgenommen am 08.08.1993

Aber Achtung:

Zum Erhalt der Qualität wurden auch Zechstein- oder pliozäne Tone

aus anderen Vorkommen, z. B. Geiselbach und Mainhausen, verwendet.

Geologie:

Beim Löss (der Name wurde als Löß von C. C.

v. Leonhard 1823 vergeben) handelt es sich um ein

feinkörniges (überwiegendes Korngrößen 0,01 - 0,05 mm) erdiges,

beiges bis gelbbraunes Sediment, welches vom Wind im Pleistozän

während der Hochglaziale angeweht worden ist (rezent noch in

Asien, z. B. in China, wo Mächtigkeiten von bis zu 400 m erreicht

werden). Man kann sich das so vorstellen:

In den letzten Kaltzeiten ("Eiszeit") gab es in unserer Region

infolge der niederen Temperaturen kaum größere Pflanzen und der

vorwiegend mechanischen Verwitterung einen enormen Abtrag an

Sediment. Diese wurden von einem flachen und breit mäanderndem

Main aufgeschüttet. Dabei wurde der Sand ausgeweht und als Dünen

wieder aufgeschüttet. Die sandigen Gebiete der Bulau und zwischen

Alzenau, Kahl, Höstein, Dettingen zeugen noch heute davon. Dabei

wurden die ganz feinen Bestandteile als Staub ausgeweht und

infolge der vorwiegend westlichen Windströmung an den Hängen der

Spessartberge abgesetzt. Dieser lokale Beitrag vermischet sich mit

dem Staub aus der norddeutschen Tiefebene am Rande des

skandinavischen Eisschildes und asu den Kalkgebieten östlich des

Spessart (dies erklärt den hohen Kalkgehalt). Der Grasbewuchs

diente dabei als Kamm, der die Staubfracht fixierte. Und das Gras

wuchs durch das sich aufbauende Sediment und hinterließ feine

Kanälchen, die für ein schnelles Versickern des Wassers sorgte, so

dass nur geringe Teile wieder abgeschwemmt wurden.Auf dieser Weise

sind Lössmächtigkeiten vom mehr als 15 Meter entstanden (Hösbach,

Alzenau, Freigericht). Dies erklärt auch die Neigung des Lösses,

hohe Wände dauerhaft bilden zu können, wie man das bei anderen

Lockersedimenten nicht beobachten kann. In den Warmzeiten

verwitterte der Löss dann zu Lösslehm (der Kalkgehalt wurde

weggelöst) und auch je nach dem Relief wurden Teile der Lössdecken

umgelagert (Schwemmlöss, Solifluktionslöss). Aus den

unterschiedlichen Lagen der Sedimente (Quartärstratigraphie) kann

man die Klimageschichte der letzten Jahrtausende ableiten

(SEIDENSCHWANN, unpubliziert). So weisen z. B. Eiskeile auf ein

kaltes Klima mit Dauerfrostboden hin:

Der ca. 1 m lange Eiskeil wurde in der Sandgrube der Stadt Alzenau

freigelegt und als Lackprofil unter der Leitung von Herrn Dr.

SEIDENSCHWANN gesichert und befindet sich heute in der Sammlung

der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde in

Hanau.

Und in den Schichten des Lösses konnte SEIDENSCHWANNN noch eine

Besonderheit nachweisen:

In der Eifel kam es in den letzten 500.000 Jahren mehrfach zu sehr

starken Vulkanausbrüchen. Diese erreichten teilweiwese

Intensitäten wie beim Pinatubo auf den Philippinen 1991. Der

letzte große von diesem Ausmaß war der Ausbruch der Vulkans, indem

sich heute der Laacher See befindet, vor ca. 12.900 Jahren. Die

damals hier wohnenden Menschen wurden Augenzeugen eines

apokalyptischen Ausbruches. Die feine vulkanische Asche wurde in

ganz Europa verweht und auch deponiert (Tephra) (SCHMINCKE 2009).

Diese zusammengewehten Aschen wurden in den Sanddünen der Bulau

gefunden.

Und so konnte Herr SEIDENSCHWANN mehere, allerdings sehr

unscheinbare Lagen mit vulkanischen Aschen in den Lössschichten

des Spessarts (z. B. Alzenau) nachweisen (siehe Foto ganz oben).

Diese konnten jedoch (mit Ausnahme der jüngsten Lage) keinem

bekannten Vulkan bzw. dessen Ausbruch der Eifel sicher zugewiesen

werden.

Chemische Zusammensetzung (RFA) eines lösschneckenhaltigen Lösses

aus der Ziegelgrube der Fa. Zeller zwischen Alzenau und Kälberau:

| Oxide in Gew.-%: |

|

| SiO2 |

63,9 |

| LOI* |

9,9 |

| CaO |

9,53 |

| Al2O3 |

8,09 |

| Fe2O3** |

2,65 |

| MgO |

2,03 |

| K2O |

1,95 |

| Na2O |

1,09 |

| TiO2 |

0,56 |

| P2O5 |

0,12 |

| MnO |

0,08 |

| SO3 |

<0,1 |

Spurenelemente

in µg/g: |

|

| As |

<25 |

| Ba |

340 |

| Ce |

<30 |

| Co |

16 |

| Cr |

74 |

| Cu |

<30 |

| Mo |

<10 |

| Nb |

<10 |

| Ni |

<15 |

| Pb |

<15 |

| Rb |

73 |

| Sr |

187 |

| Th |

15 |

| U |

<10 |

| V |

60 |

| Y |

28 |

| Zn |

44 |

| Zr |

438 |

*LOI steht für Glühverlust (Lost of ignition)

**Gesamt-Fe als Fe2O3

An der Analyse erkennt man, dass die Fruchtbarbeit des Bodens im

Spessart u. a. auch auf dem hohen Gehalt an CaO beruht. Bei den

Spurenelementen sind alle Gehalte als gering einzustufen. Der hohe

Gehalt an Kalk beruht auf den Kalkgebieten östlich vom Spessart,

wo der kalkhaltige Staub aus den Jura-, Keuper- und

Muschelkalkgebieten ausgewht wurde.

Mineralien:

Der Löss besteht meist aus den folgenden Hauptbestandteilen:

Quarz, Illit, Calcit, Dolomit, Albit, Anorthit und Kaolinit. Der

Ton ist ein Verwitterungsprodukt, welches derzeit aus den

Feldspäten entsteht. Dabei wird der Löss immer mehr zum Lösslehm

und schließlich zum Ton.

Das Einsickern von Regenwasser löst das Calciumkarbonat (Calcit).

In bestimmten Horizonten oder um Einschlüsse wird dies tief in den

Lagen wieder ausgeschieden, wobei Konkretionen entstehen. Da diese

oft an kleine Püppchen erinnern, nennt man sie "Lösskindl" oder

auch "Lösskindel". An anderen Stellen entstanden im Löss

lagenweise bis zu 10 cm dicke Lagen aus kalkigen Konkretionen.

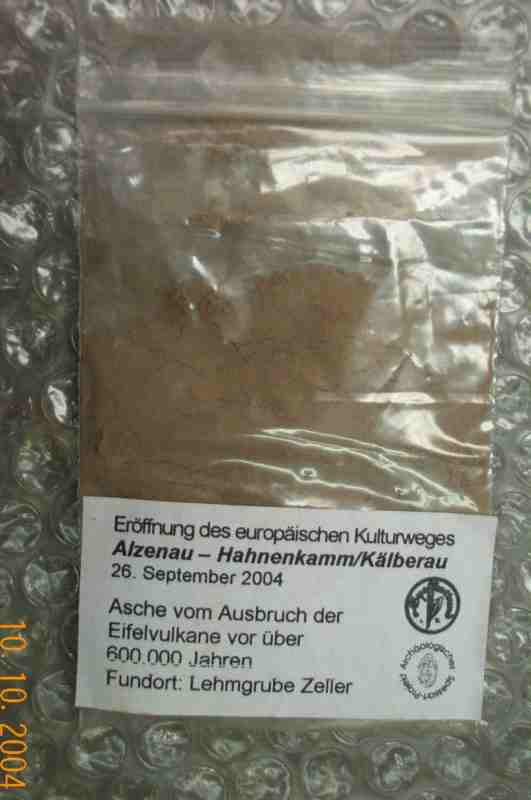

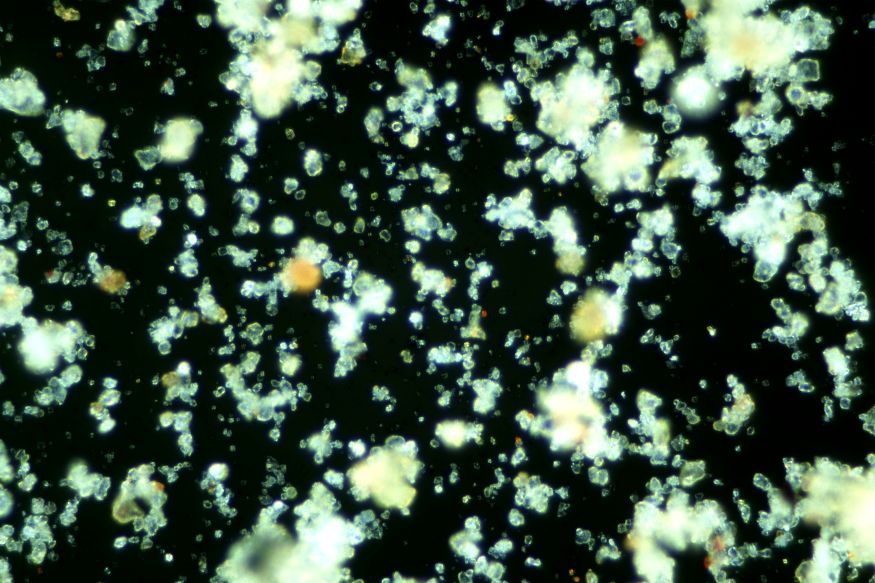

Anhand des Vorkommens von typischen Schwermineralien

vulkanischer Tätigkeiten konnte man einzelne Tephra-Lagen

Vulkanen der Eifel zuordnen: Hornblende, Apatit, Klinopyroxen,

Olivin, Sanidin, Ägirinaugit, Biotit und Bimskörnchen. Die

oberste Lage ist (in der Mitte des Hammerstiels) der ca. 12.900

Jahre alte Tuff vom Laacher Bimsvulkan;

Aufgenommen am 10.10.2004

Es ist die Asche des Ausbruches des Laacher Bimsvulkans vor ca.

12.900 Jahren. Diese Vulkanasche aus der Eifel (dort wo heute die

Kirche von Maria Laach steht) wurde in ganz Mitteleuropa

nachgewiesen. Bei diesem Ausbruch wurden ca. 16 km³ Bims (was etwa

6,5 km³ Magma entsprich) in wenigen Tagen gefördert und abgelagert

(SCHMINCKE 2009). Sind es in der Eifel noch bis zu 15 m, so sind

es bei uns immerhin noch 3 cm. Und die Hohlblocksteine der Häuser,

die in den 60er und 70 Jahren gebaut wurden, wurden aus dem Bims

dieses Vulkans gefertigt.

Die unterste der 5 Tephra-Lagen weist dann bereits ein Alter von

etwa 600.000 Jahren auf. Die lagige Anreicherung dieser im

Spessart sehr ungewöhnlichen Mineralien lässt keinen anderen

Schluss zu als einen Vulkanausbruch in der Eifel. Der nahe

Vogelsberg-Vulkanismus kommt dafür nicht in Frage, da er bereits

seit vielen Millionen Jahren erloschen ist.

Fossilien

Nahezu immer findet man im Löss die Gehäuse kleiner Schnecken

(hier mit einem Streichholz als Maßstab):

Diese sind massenhaft erhalten und werden "Lössschnecken" genannt.

Mehrere Arten dieser Schnecken lebten auf dem Gras der Kältesteppe

und

wurden nach dem Ableben im Sediment vergraben.

Das Streichholz dient als Maßstab

Sehr selten sind Reste von größeren Säugetieren beim Abbau des

Lösses gefunden worden. So liegen im Heimatmuseum der Stadt

Alzenau im Schlösschen von Michelbach 1 Hals- und 1 Lendenwirbel

von einem (nach meiner Meinung) Steppenelefanten.

Weiter wurde von SEIDENSCHWANN 1990 ein ca. 1,5 m langes Stück

eines Mammut-Stoßzahnes eines gefunden und 1996 nach Hanau

überstellt. Er liegt heute in der Sammlung der Wetterauischen

Gesellschaft.

Kulturrundweg

Alzenau 2

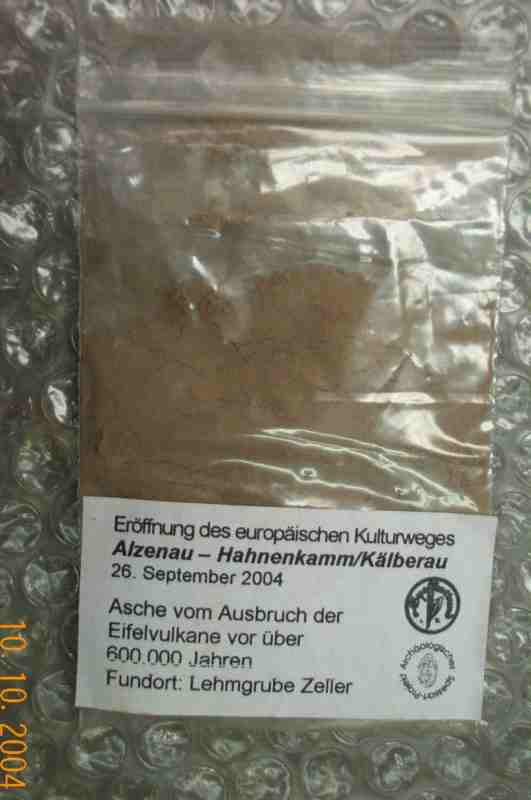

Am 26.09.2004 wurde in Alzenau der 2. europäische Kulturweg "Wald

& Wallfahrt" eingeweiht. Am Rand des Weges kommen Sie auch an

einer Stelle der Ziegeleigrube der Fa. Zeller vorbei, bei der man

mind. eine Tephra-Lage mit Vulkanasche aus der Eifel sehen kann;

sie wurde extra für diesen Anlaß freigeschürft.

Eine Tafel des Rundweges erklärt ausführlich das dort zu Sehende

am 26.09.2004.

Dr. G. SEIDENSCHWANN, der beste Kenner der Geologie der Tongrube

mit

ca. 30 Jahren Erfahrung, schildert während der Eröffnung des

Rundweges die

Besonderheiten der Lehmgrube (oder Tongrube). Dabei werden

besonders die

vielfältigen klimatischen Zeugnisse der letzten 700.000 Jahre

hervorgehoben.

Als Besonderheit zur Einweihung gab es dann ein Tütchen mit der

Löss mit

Eifelasche für die Teilnehmer als Erinnerung:

Löss mit Eifeltephra aus Alzenau.

Der folgende Text ist wörtlich der Tafel (links

im Bild unten) des Kulturrundweges entnommen:

Ziegelei und Lehmgrube - Wirtschaftsbetrieb und

klimageschichtliches Zeugnis

Ziegelhütten im Spessart

Seit dem Mittelalter sind Ziegelhütten in unserer

Region ein Wirtschaftsfaktor. Ihre Bedeutung ergibt sich daraus,

dass sie auf den ältesten erhaltenen Spessartkarten zu finden

sind. Eine „Zigelhüt“ bei Aschaffenburg zeigt die Maskopp-Karte

von 1575/80. Auf der Spessartkarte des Paul Pfinzing aus

Nürnberg von 1562/94 erhalten Ziegelhütten sogar ein eigenes

Symbol auf der Legende, ein Doppel-X. Die hier gezeigte

Ziegelhütte stand nahe dem Hesselberg bei Hobbach (Hohenbach) im

Elsavatal. Daneben gab es noch Zeichen für Glashütten und für

Schafhöfe. Letztetes ist ein weiterer Hinweis dafür, dass der

Spessart im Mittelalter und in der frühen Neuzeit über

wesentlich weniger Waldfläche verfügte als heute.

Von der Ziegelhütte zur High-Tech-Anlage

1808 erwarb die Famile Zeller Grundstücke zur

Lehmgewinnung und Ziegelherstellung im Alzenauer Raum. Mit der

Errichtung des ersten Alzenauer Rathauses aus Zeller-Ziegeln

gelang Valentin Zeller 1860 der wirtschaftliche Durchbruch. 1880

vergrößerte sich der Betrieb durch den Kauf einer weiteren

Lehmgrube und durch die Inbetriebnahme eines Ringofens - ein um

einen großen Rauchkamin gebautes Gebäude. Der erste Tunnelofen

wurde 1967 in Betrieb genommen. Diese Technik wird im Prinzip

auch heute noch angewendet. Der gesamte Produktionsablauf bei

Zeller wird inzwischen elektronisch gesteuert. Aus dem

ursprünglichen Feldbrand entwickelte sich die Ziegelfertigung

bei Zeller in Alzenau hin zur einer High-Tech-Anlage.

Die Lehmgrube Zeller - ein einzigartiges

Eiszeitarchiv

Die Grube birgt vielfältige und seltene Zeugnisse

eiszeitlicher Geologie und Klimageschichte. Im heute noch

zugänglichen nördlichen Teil ist in den oberen Partien der steil

abbrechenden Wand Löss aus der letzten Eiszeit vorhanden. Diese

überwiegend vom Wind angewehten Sedimente liegen über einer

Schicht von kleinen Bröckchen aus Quarzitschiefer, die den

klimageschichtlich kältesten Abschnitt der letzten Kaltzeit von

20.000 bis ca. 14.000 v. Chr. dokumentieren. Im Löss sind

unterschiedliche Färbungen zu erkennen. Die hellgrauen Partien

stellen Reste von sogenannten Tundrenböden dar, in denen sich

kleine Gehäuse eiszeitlicher Lösschnecken finden.

Dazwischen ist ein dunkles Bändchen einer bis ca.

1 cm dicken vulkanischen Ascheschicht zu beobachten. Diese Asche

(Eltviller Tuff) wurde bei einem Ausbruch eines Osteifel-Vulkans

vor ca. 18.000-20.000 Jahren hierher verfrachtet.

Unter dem Löss und der Schuttschicht aus der

letzten Eiszeit folgen Ablagerungen aus einem sehr viel älteren

Abschnitt des Eiszeitalters, der vor etwa 600.000 Jahren endete.

Diese Ablagerungen dokumentiert einen Zeitraum von ca. 200.000

Jahren. Sie ist im Verlauf von zwei Eiszeiten und einer

dazwischenliegenden Warmzeit während der Periode der

Totalverschüttung des Mittelmaintales und Mainnebentäler

entstanden. Bemerkenswert sind darin die Klimazeugen für

Kaltzeiten, wie z. B. sehr gut überlieferte fossile

Tundrenböden.

Die Alzenauer Tephralagen

Als Besonderheit kommen in diesem Schichtstapel

Aschelagen von mindestens fünf Ausbrüchen von Osteifelvulkanen

vor, die hier erstmals außerhalb der Osteifel entdeckt wurden

und in der Fachliteratur als „Alzenauer Tephralagen“ bezeichnet

werden. Sie sind Zeugnisse des frühen Osteifelvulkanismus und

nur hier in dieser Zahle bekannt geworden. Heute sind noch in

Resten die markantesten Aschelagen in Zentimeterdicke deutlich

zu erkennen. Die obere Lage ist feinkörnig und dunkelolivgrün,

die untere ist heller und sandig. Sie markiert den Beginn eines

hochexplosiven Ausbruchs eines Eifel-Vulkans. Dabei wurde ein

wahrscheinlich phonolithisches Magma gefördert und in der

Alzenauer Lehmgrube in Dezimeterdicke sedimentiert. Bei diesem

enormen Ausbruch müssen weiter Teile Deutschlands - wie bei den

vier anderen Eruprtionen vor mehr als 600.000 Jahren -

flächenhaft mit vulkanischen Ablagerungen bedeckt worden sein.

Ähnlich geschah dies bei einem Eifel-Vulkan-Ausbruch vor ca.

12.900 Jahren. Damals wurden binnen weniger Wochen wenigstens

vier Kubikkilometer Gesteinsmassen herausgeschleudert und über

Mitteleuropa verbreitet. Auch z. B. im Dünenfeld im Norden

Alzenaus liegt diese Asche örtlich in beträchtlicher Mächtigkeit

(bis über 1 m!) in Mulden.

In den tiefen Partien des Aufschlusses sind

schwarzgraue humose Sedimente einer Warmzeit erhalten, in denen

man u. a. Pföanzenreste (z. B. Pinienzapfen) finden kann. An der

Basis der Grube bilden mehrere Meter mächtige grobe Kahlschotter

mit allen Gesteinen des Kahlgrundes bis hin zum Buntsandstein

die Hinterlassenschaft einer Eiszeit, die vor fast 780.000

Jahren begann.

Über den kaltzeitlichen Schottern der Kahl aus Sand, Quarzit und

Quarzgeröllen

liegen die warmzeitlichen, gebleichten Tonsteine der Eem-Warmzeit

mit einem

schwarzen Horizonzt aus Kohle, darüber die kaltzeitlichen

Lössschichten der

letzten Kaltzeit,

aufgenommen am 22.10.2016

Sahara-Staub!

Auch wenn heute kein Staub mehr aus den Gletschervorländern und

den Flusstälern im Periglazial angetragen wird, erhalten wir

doch hin und wieder Staub aus der Sahara. So zuletzt am 04. und

05.02.2021, und gleich nochmals am 23.02.2021, als weite Teile

von Westeuropa mit den gelblichen Staub überzogen wurden. In

Oberbayern sollen es auch bis zu 2 g/m² gewesen sein, die auf

den Schnee nieder gingen. Bei mir in Dettingen konnte ich den

Staub vom Kupferblech der Terrasse abheben und untersuchen. Über

den Naturwissenschaftlichen Verein Aschaffenburg bekam ich noch

Staub von Lenny SOMMER aus Sulzbach, der den Staub von einem

Glastisch streifen konnte.

Links: Der in Dettingen gesammelte Saharastaub (1,73 g) in einer

Porzellanschale, Bildbreite 11 cm

Rechts: Der Staub von Lenny SOMMER unter dem Mikroskop: Man

erkennt hauptsächlich Quarz-Körnchen

in einer Größe zwischen 1 µm und selten fast 0,1 mm. Die Mehrzahl

der Körnchen sind etwa 10 µm groß.

Dazwischen sind auch Tonteilchen und wenige opake Körnchen

erkennbar. Sicher gibt es auch Staub unter

1 µm, der ist aber mit dem Licht-Mikroskop nur unsicher

bestimmbar.

Nun kann man abschätzen, dass ich auf dem Balkon

(9,5 m²) wegen Vogelkot, usw. nur etwa 1/3 des Staubes zusammen

kratzen konnte, so dass dort etwa 5 g Staub deponiert wurden.

Aus Sulzbach bekam ich 1,59 g von einem Tisch mit etwa 2 m². So

ergeben sich Staubmassen von etwa 0,5 g/m² oder 0,79 g/m² Staub.

Selbst wenn man den niedrigen Wert auf die Fläche von Bayern und

Baden-Württemberg hochrechnet (etwa 100.000 km²), dann kommen da

von einem Ereignis etwa 50.000 t zusammen. Wenn man jetzt

rechnet, dass ein 40-t-LKW ungefähr 25 t laden kann, dann sind

das 2.000 LKW-Ladungen Staub, die da über die Alpen zoll- und

kostenfrei geliefert werden.

Es ist auch ein kostenloser Dünger, der da über das Land geweht

wird. Es gibt tatsächlich auch Pflanzen, die aus den Körnchen

noch das Phosphat über die Blattoberfläche absorbieren können

(Spektrum der Wissenschaft Heft 8/2021 S. 26 - 28).

Aber man darf sich nicht täuschen, denn mit dem Staub werden

auch Sporen, Bakterien, Viren usw. über alle Grenzen hinweg

verbreitet.

Es ist dann auch logisch, dass die Feinstaubgrenzwerte

in den städtischen Messstellen überschritten wurden.

Wenn man aus allen Daten ausrechnet, wie viel Staub da mit

dem Wind bewegt wird, kommen da für alleine für die Sahara etwa

900 Millionen t im Jahr zusammen (LORENZ 2010:647). Der Staub

aus der Sahara wird auch über den Atlantik bis nach Südamerika

geweht und ernährt dort mit den Regenwald am Amazonas. Es gibt

über den Staub ein ganzes Buch (KNIPPERTZ & STUUT 2014).

Am 17. März 2022 kam mit einer südwestlichen Wetterlage mit

dem Regen erneut Sahara-Staub über unsere Region nieder.

Zumindest ist Karlstein wusch der nachfolgende Regen wohl einen

Gutteil des Staubes wieder weg, so dass ich auf ca. 2 m² Fläche

nur 0,325 g Staub "ernten" konnte, also deutlich weniger als

2021. Für viele Autofahrer war das jedoch bereits ein Problem,

denn gerade bei dunklen Fahrzeugen klebte der Staub relativ fest

an der Oberfläche:

Links: Sahara-Staub auf dem dunklen PKW,

aufgenommen am 18.03.2022

Rechts: Der auf einer Blechfläche zusammen gefegte Staub unter dem

Mikroskop,

Bildbreite 1,5 mm

Solche Ereignisse sind nicht so selten als sie

scheinen und werden als "Blutregen" bezeichnet. Die wahre

Herkunft wurde erst nach einem großen Staubsturm 1901 geklärt.

Wenn man keine ganz sauberen Flächen im Freien hat, dann fällt

das kaum auf. In früheren Zeiten war das nur Schnee und mit der

klerikalen Deutung wurde das dann "Blutschnee" (wobei das

eigentlich auch eine Alge auf Altschnee verursacht). Ich kann mich an meine Kindheit in den

1960er Jahren erinnern, wo es das auch gab. Auf allen

anderen Flächen fällt so ein Staub kaum auf. Die am intensivsten

gepflegten, glatten Flächen sind die PKWs, so dass das ist, wo

der Niederschlag heute am meisten wahrgenommen wird.

gedankliche Reise in die Vergangenheit unserer

Vorfahren

Standfeste Lösswand in der Zigeleigrube zwischen Alzenau und

Kälberau,

aufgenommen am 10.10.2004

Mit etwas Imagination können

Sie eine Phantasiereise machen:

Wir schreiben den 10.06.18231 v. Chr. Es ist

Mittag und Sie stehen auf dem etwa 580 m hohen Hahnenkamm*.

Sie stehen auf den Felsen aus Quarzit und es weht ein kalter

Wind aus Nordosten; die Temperatur liegt knapp über dem

Gefrierpunkt. Der Himmel ist blau mit weißen Wolken und ab und

zu umwirbeln Sie ein paar Schneeflocken. Die Sicht in der

kristallklaren Luft reicht bis zur Kimmung, für heutige

Menschen unvorstellbar weit, also leicht 150 km; alles scheint

ganz nah. So weit das Auge reicht, sehen Sie keine Bäume, nur

zwischen den Felsen sehen Sie einige niedere Pflanzen,

darunter die Silberwurz, deren charakteristische Blätter (und

Blüten) Sie aus den Alpen oder Skandinavien kennen. Unweit

Ihres Standortes fliegt eine Schneeeule, gehasst von einigen

Krähen umher: Sie sucht die Lemminge und Murmeltiere, die an

den Hängen des Hahnenkammes in den Blockmeeren leben, die es

damals gab, da es in der Gipfelregion kaum einen Boden gab.

Der Untergrund ist mehrere Meter tief gefroren

und hier oben haben Sie keine Probleme damit. Weiter unten ist

der Boden bereits einige dm aufgetaut und man kann sich auf

den matschigen Flächen nur schwer bewegen. An einigen Stellen

kriecht der aufgetaute und grasbewachsene Boden langsam den

Hang hinab, was girlandenförmige Wülste erzeugt. Wir müssen

jetzt etwas auf die Seite gehen, denn eine Herde Moschusochsen

läuft auf uns zu, weil die von einem der ganz seltenen Löwen

aufgeschreckt wurden. Weiter am Hang in Richtung Osten weidet

eine Herde Rentiere den kargen Bewuchs aus Flechten und Gras

ab. Auf den Hängen am Fuß der Berge blühen die ersten

Frühlingsblumen und frisches Gras sproßt aus dem Boden. Auf

den weit entfernten Höhen des Buntsandsteinspessarts sind auf

der Nordseite noch Schneereste erkennbar.

Moschusochse und

Rentier in der Eiszeitausstellung des Naturkundemuseums

in Karlsruhe,

aufgenommen am 07.04.2019

Wenn man nach Südwesten schaut, sieht man ein

riesiges Sanddünengebiet, welches von einem kleinen Flüsschen

(heute Kahl genannt) durchbrochen wird. Weiter nach Süden

sieht man einen flachen, über kilometer mäandrierenden Fluss.

In den Auen wachsen etwas höhere Pflanzen, darunter Heidekraut

und Beifuß neben kleinen Weiden auch Birken, die bis zu 2 m

hoch werden können. Dazwischen kann man ab und zu mal einen

Riesenhirsch und Mammute sehen; diese bewohnen zusammen mit

Wollnashörnern die Region. Die Großsäuger kommen im Sommer

hier her um den Nachwuchs zu bekommen. Und wenn wir lange

genug warten würden, könnten wir auch mal einen ganz wenigen

nomadisch lebenden Menschen sehen (auf der Fläche des heutigen

Deutschland leben vermutlich weniger als 1.000 Menschen!), die

auf der Suche nach Nahrung die Region durchstreifen. Sie

wohnen in Zelten auf den etwas erhöhnten Rücken der

Flussniederungen. Die Berge sind für eine dauerhafte Siedlung

zu kalt. Hier in den Niederungen ist es im beginnenden Sommer

unangenehm, da Wolken aus Mücken das Leben unangenehm machen.

Der Fluss - später Main genannt - ist fischreich und ab und zu

kann man auch mal eine Robbe sehen. Jetzt nach der

Schneeschmelze treibt noch Eis auf dem Fluss - er war im

Winter bis auf den Grund zugeforen. Die Flussufer bestehen aus

sehr weitläufgen Sand- und Kiesbänken, aus denen ein Teil des

Sandes ausgeweht wird und sich zu Dünen aufhäuft. Ganz weit im

Westen sieht man einen markanten Berg, der noch völlig weiß

erscheint**.

Dann wird es Zeit, dass wir uns einen Schutz

suchen. Von Nordosten wird es zunehmend trüb und nach einer

Stunde ist die Luft auffallend braun; die Sichtweite ist auf

weniger als einen Kilometer zurück gegangen. Der Wind frischt

weiter auf und nach einer Weile merkt man dass die Haare ganz

strohig und hart geworden sind. Um die Augen, Mund und Nase

bilden sich braune Ränder und ein merkwürdiger Geschmak stellt

sich ein. Es ist ein Staubsturm vom Rand des nordischen

Inlandeises, welches bis zu dem Ort reicht, welches wir heute

Berlin nennen***. Dort wehen die unvorstellbaren Fallwinde den

Detritus aus dem riesigen Schotterfeldern vor dem Eis und der

Staub wird bis zu uns geweht. Darunter mischt sich dann noch

der Staub aus den Dünen der Flüsse um den Spessart, bei

Ostwind auch aus den Kalkschotterebenen des Ostens. Wenn der

Sturm nachläßt, wird sich etwa eine 1 mm dicke Schicht

abgesetzt haben. Ein Rudel Wölfe streift weit unter uns

vorbei, auf der Suche nach Nahrung für die Jungen. Bären gibt

es zwar auch, aber die sind so selten, dass man sie nur kaum

sieht.

In den nächsten Tagen wird es immer wärmer.

Typische Tiere der Kältesteppe in Deutschland waren u. a.

(FREY & GEBHARDT 2018, DÖPPES et al. 2022):

- Wollnashorn

- Riesenhirsch

- Wildpferd

- Wildschwein

- Steppenbison

- Wisent (Europäischer Waldbison)

- Alpenmurmeltier

- Alpensteinbock

- Gämse

- Saiga-Antilope

- Flusspferd

- Europäischer Ziesel

- Schneehase

- Braunbär

- Höhlenbär

- Höhlenhyäne

- Leopard

- Luchs (Nordluchs)

- Polarfuchs

- Rotfuchs

- Vielfras

- Schnee-Eule

- Moorschneehuhn

- Wollhaar-Mammut

- Moschusochse

- Ren

- Reh

- Elch

- Rothirsch

- Auerochse (Ur)

- Dachs

- Fischotter

- Berglemming

- Wildkatze

- Wolf

- Europäischer Höhlenlöwe

- Europäischer Feldhaase

- Wasserspitzmaus

- Birkhuhn, Gänsegeier, Graugans, Krickente,

Moorschneehuhn, Nebelkrähe, Schneeeule, Steinadler, Stockente,

Turmfalke, Wanderfalke, ...

Das Ende der Kaltzeit ist eingeläutet. ..... Das Klima wird sich

völlig ändern und in einigen Jahrtausenden werden die

Inlandseismassen im Norden sich immer weiter zurück ziehen. Die

Themse wird nicht länger ein Nebenfluss des Rheins sein.

Aber es wird dabei für die Menschen katastrophale Rückschläge

geben, denn auch ohne den Menschen gibt es in nur 10 Jahren

klimatische Temperataursprünge von 6 - 8 °C! Dies hat

unvorstellbare Auswirkungen, denn das Wetter ändert sich dabei

entsprechend. Und die Pflanzen- und Tierwelt reagiert mit

unglaublichen Bestandsschwankungen. Dagegen ist die gegenwärtige

Klimadiskussion ein Witz; der größte Teil des Treibhauseffektes

wird vom Wassergehalt der Atmosphäre erzeugt - nur ca. 25 %

werden vom CO2 verursacht (SCHÖNWIESE 2019:79).

Und es wurde wärmer. Die riesigen Gletscher der

Nordhalbkugel wurden kleiner. Gegenwärtig entsteht gerade die

Ostsee. Der Meeresspiegel steigt mit einigen cm pro Jahr an und

vertreibt die Menschen aus den angestammten Gebieten - heute in

der Nordsee liegend. Und Großbritannien wird eine Insel. Dieser

Anstieg des Meeresspiegels ist mit mehreren Schüben verbunden.

Z. B. als der riesige Agassiz-(Eisstau)See in Nordamerika einige

Millionen Kubikkilometer Süßwasser in den Nordatlantik in ca.

150 Jahren entlässt. In den flachen Küstenregionen, wie z. B. im

heutigen Persischen Golf (der damals trocken lag) steigt der

Meeresspiegel um bis zu 5 cm/Jahr(!) an. Bei einem Gefälle von

12 km/Meter kann man den Ansteig als beängstigend ansehen und

die Menschen müssen vor dem Wasser fliehen. Ähnliches passiert

am Schwarzen Meer, der vom Mittelmeer abgeschnitten war und

aussüßte. Als der Meeresspiegel den Bosporus überschritt, lief

das Schwarze Meer in ein paar Jahrzehnten auf das heutige Niveu

voll und auch hier wurde der Mensch mit unvorstellbarer

Geschwindigkeit über Jahrzehnte vertrieben. Hier entstehen die

Mythen der Sintflut und es ist die Vertreibung aus dem Paradies!

Aber dann gibt es plötzlich das Gegenteil. Die gigantischen

Wassermassen an leichtem Süßwasser "schalten" den Golfstrom ab

und die Temperaturen sinken in Europa in wenigen Jahrzehnten

wieder auf die Werte der glazialen Hochzeit. Für ca. 500 Jahre

ist es wieder arktisch kalt. Und dann wird es wieder warm.

Hier im Spessart hat sich viel geändert. An

den Flüssen und Bächen wachsen neben den Birken, Erlen und

auch die Kiefern, Tannen und Fichten sind in den Höhenrücken

zurück gekehrt und besiedeln die Berge, die wir heute Spessart

nennen. Rotbuchen gibt es nur viel weiter im Süden - es dauert

noch einige tausend Jahre bis sie wieder im Spessart heimisch

werden können. Die Mammute, Moschusochsen, Rentiere und die

anderem Bewohner der Kältesteppe sind im Spessart

ausgestorben. Elche wandern durch die Niederungen, Hirsche und

Auerochsen beweiden als typische Tagtiere die offenen Flächen.

Da die stark wachsende Vegetation die Erde und Steine

festhalten, wird weniger Sediment von den Flüssen und Bächen

abgetragen. Es kommt zu einem Ausräumen der einst

aufgeschotterten Flächen. Der Wind kann nur noch wenig Sand

auswehen, so dass die Dünen kaum mehr wachsen und Löss wird

auch mehr im früheren Umfang angeweht.

Und wieder stehen wir auf dem Berg, den wir

heute Hahnenkamm nennen; er liegt jetzt etwa 470 m über dem

Meer. Nach unserem Kalender haben wir den 04. Oktober 10.855

v. Chr. Es weht ein leichter Nordwestwind und die Sicht reicht

mehr als 150 km weit: wir sehen die Berge die wir heute

Taunus, Rhön und Odenwald nennen zum Greifen nah. Infolge der

Trockenheit brennt in der Nähe des heutigen Darmstadt ein

schütterer Kiefern-Wald - niemand löscht ihn. Über uns ziehen

trompetend die Kraniche nach Süden. An Bäumen kommen nur im Maintal einige Kiefern vor.

Dazu gesellen sich einige Birken und Erlen. Die Rotbuchen und

Eichen kommen erst vor ca. 5.400 Jahren hier an. Die

wärmeliebenden Baumarten wie Walnüsse, Kastanien oder

Obstbäume sind erst seit kurzem hier wachsend.

Und plötzlich wird die für heutige Menschen

unglaubliche Stille von einem fernen, dumpfen Donnergrollen

zerrissen. Die Donner wiederholen sich und am nächsten Tag

hört man einen Knall einer gigantischen

Explosion, der alles bisherige an

(Gewitter-)Donner in den Schatten stellt. Es ist als käme ein

Gewitter - aber doch ganz anders. Im Nordwesten steht eine

riesige, pilz- oder pinienförmige, graue Wolke die immer höher

wächst (da diese etwa 30 km Höhe erreicht, ist sie von hier

aus sichtbar) - nie vorher hat jemand so etwas gesehen. Die

Winde verwehen die Spitze der Wolke zu einem grauen Schleier,

der sich weit ausbreitet. Und Stunden später wird der Himmel

grau. Aus den aufziehenden Wolken bilden sich merkwürdige,

sich nach unten ausbeulende Säcke. Und dann verdunkelt sich

der Himmel und obwohl es Tag ist, wird es immer dunkler; es

wird so dunkel wie in der Nacht und schließlich wird die Luft

von feiner Asche erfüllt, die langsam vom Himmel fällt. Es

knirscht zwischen den Zähnen. Das Atmen fällt schwer und wir

müssen husten. Alles wird grau und ist von einem dünnen

Staubschleier überzogen. Immer dichter wird der Staub, der

nach einem Tag ca. 3 cm hoch alles überzieht und auch überall

hineinzieht. Die Menschen im Maintal erschaudern und können

dies nicht deuten. Der Wind verfrachtet den Staub bei neuem

Aufwirbeln. Der nachfolgende, sehr starke Regen wäscht die

exponierten Stellen wieder "sauber" und so sammelt sich die

Asche in den Vertiefungen. Die Bäche und Flüsse werden

vorübergehend grau. Nach einigen Tagen, so scheint es ist der

Spuk vorbei. Und der erste

Kaltlufteinbruch lässt den nächsten Winter ankündigen. In den

Sümpfen, Dünengebieten und auf den Gras bewachsenen Hängen des

Löss wird die Asche erhalten. ....

Die Sonnenauf- und Untergänge der

nächsten Jahre sind unglaublich farbenprächtig, aber kein

Maler und kein Fotoapparat hält das fest. Auch sind die

kommenden Jahre deutlich kälter als sonst.

Wie man heute weiß, ist damals der Vulkan ausgebrochen, dessen

Krater oder kleine Caldera wir heute Laacher See nennen. Also vor

den Augen der frühen Menschen fördert ein Vulkan im heutigen

Deutschland im Jahr 10.855 v. Chr. in nur wenigen Tagen ca.

16.000.000.000 m³ Lockergesteine (Glas, Gesteinsbruchstücke,

Xenolithe, Asche, Tuffe, Lapilli, ..), welches vorwiegend als

leichter Bims abgelagert wird. Innerhalb weniger Tage wurde so

viel Gestein eruptiert, dass Glutwolkenablagerungen den ca. 10 km

entfernten Rhein auf 20 m hoch stauen konnten. Die Eruptionssäule

erreichte in der Hauptphase sicher ca. 35 km Höhe und die darin

befindliche Asche wird über weite Strecken verteilt: Man fand sie

in den Mooren Schwedens ebenso wie in der Schweiz und Norditalien

und sie stellt den besten und leicht festzustellenden zeitlichen

Marker des Voralpenraumes dar (SCHMINCKE 2000). Die Menschen, die

direkt Zeugen werden, überleben dieses Ereignis im Umkreis von

vielleicht 50 km nicht; nicht nur direkt, sondern auch wegen der

Folgen für eine sammlerisch und jagdliche Gesellschaft, deren

Grundlage das Weiden der Tiere darstellt. Mit der Asche sind sie

ihrer gräseren Grundlage beraubt und verhungern. Nur die, die in

entfernte Regionen abwandern können, haben überlebt. Der ca. 300

km² große Stausee des Rheins reicht bis über Mainz hinaus nach

Mannheim und enthält ca. 2,5 km³ Wasser. Nach dem die Barre

beim Brohltal eingerissen wird, entleert sich der See binnen

weniger Tage. Eine sicher über 10 m hohe Flutwelle zwängt sich

durch das weitgend trockene Rheintal. Im Raum Köln kann sich die

Welle ausbreiten, aber sie reicht bis nach den heutigen

Niederlanden (PARK & SCHMINCKE 2009, SCHMINCKE 2009).

Würde so etwas heute passieren, dann hätte dies unabsehbare

Auswirkungen auf unsere so empfindliche Gesellschaft (es würde

nicht nur der Verkehr zum Erliegen kommen, sondern man müsste

unter Umständen Zehn - vielleicht auch hunderttausende - von

Flüchtlingen für Jahre unterbringen, der über Jahre

allgegenwärtige Feinstaub würde die derzeitige

Feinstaub-Werte-Diskussion ad absurdum führen, .... Da es in der

Eifel einige Ruhephasen von tausenden von Jahren gab, ist ein

Vulkanausbruch in der Zukunft sehr wahrscheinlich. Wann das sein

wird, ist unbekannt. Aber man sollte die Zeit nutzen, sich darüber

Gedanken zu machen. Die Lunte brennt .....

*Der Meeresspiegel war damals ca. 120-130 m tiefer als heute; z.

B. waren weite Teile der Nordsee trocken! Die Themse war z. B.

damals ein Nebenfluss des Rheins.

**Dieser wird heute Feldberg im Taunus genannt. Er war wie andere

Mittelgebirgsgipfel auch nicht vergletschert, weil dafür die

Niederschlagsmengen nicht ausreichten.

***Die Ostsee war damals völlig mit einem kontinentalen Eisschild

von >1.000 m Dicke bedeckt

Literatur:

ANONYMUS (1996): Elefantenstoßzahn aus der Tongrube Zeller kam

jetzt präpariert von Weimar zurück.- Main-Echo vom 20. Juli 1996,

Seite 26, Aschaffenburg.

BAALES, M. & TERBERGER, T. [Hrsg.] (2016): Welt im Wandel.

Leben am Ende der letzten Eiszeit.- 112 S., Sonderheft 10/2016

Archäologie in Deutschland, zahlreiche, farb. Abb. im Text,

[Konrad Theiss Verlag GmbH] Stuttgart.

BRÜNING, H: (1980): Die eiszeitliche Tierwelt von Mosbach Ihre

Umwelt – Ihre Zeit.- Museumsführer Nr. 6, 60 S., 39

SW-Abb., 2 Tab., Naturhistorisches Museum Mainz.

BUCHNER, N. & BUCHNER, E. (2005): Klima und Kulturen. Die

Geschichte von Paradies und Sintflut.- 1. Aufl., 262 S., 41

Abb., 1 ausklappbare Zeittafel, [Verlag Bernhard Albert Greiner]

Remshalden.

CALDER, N. (1977): Die Wettermaschine Droht eine neue

Eiszeit?.- 214 S., zahlreiche Abb. im Text, [Rohwolt Taschenbuch

Verlag GmbH] Hamburg.

DÖPPES, D., FRIEDLAND, S. N. & ROSENDAHL, W. (2022): Natur

Mammut, Höhlenbär & Co. von großen und kleineren Säugetieren

der letzten Eiszeit.- S. 92 - 189, zahlreiche farb. Abb.- in

ROSENDAHL, G. & ROSENDAHL, W. [Hrsg.] (2022): Eiszeit. Mensch,

Natur, Klima.- 264 S., 268 Abb., [Nünnerich-Asmus Verlag &

Media GmbH] ohne Ort.

FAGAN, B. (2009): Die Eiszeit. Leben und Überleben im letzten

großen Klimawandel.- 240 S., sehr viele, meist farb. Abb. als

Photos, Diagramme, Skizzen, Karten, [Konrad Theiss Verlag GmbH]

Stuttgart.

FREY, E. & GEBHARDT, U. (2018): Flusspferde am Oberrhein. Wie

war die Eiszeit wirklich?.- Karlsruher Naturhefte Band Nr. 6,

160 S., sehr viele farb. Abb., Naturkundemuseum Karlsruhe [Stober

GmbH] Eggenstein.

GEISSERT, F. (1989): Mollusken aus dem Cromer-Profil von Alzenau

i. Ufr.- Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde, 140-141, S.

97 - 108, Hanau.

GREGOR, H.-J. (1989): Vorläufige Mitteilung über makrofloristische

Untersuchungen des Talverschüttungsprofils Alzenau i. Ufr

(Ziegeleigrube Zeller).- Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde, 140-141,

S. 109 - 120, Hanau.

HOTTENROTT, M. (1989): Zur Pollen-Führung der

früh-mittelpleistozänen Sedimentfolge von Alzenau in Unterfranken

(Ziegeleigrube Zeller.- Jber. wetterau. Ges. ges. Naturkunde, 140-141,

S. 133 - 141, Hanau.

HUCH, M., WRNECKE, G. & GERMANN, K. (2001): Klimazeugnisse der

Erdgeschichte Perspektiven für die Zukunft.- 252 S., 86 SW-Abb., 6

Tab., [Springer Verlag] Berlin.

HUS, J. J. & GEERAERTS, R. (1989): Gesteinsmagnetische und

paläomagnetische Untersuchungen an pleistozänen Ablagerungen der

Ziegeleigrube Zeller, Alzenau i. Ufr.- Jber. wetterau. Ges. ges.

Naturkunde, 140-141, S. 121 - 132, Hanau.

JUVIGNÉ, E. & SEIDENSCHWANN, G. (1989): Das

Talverschüttungsprofil von Alzenau i. Ufr. (Ziegeleigrube Zeller)

- eine Typlokalität früh-mittelpleistozäner Tephren.- Jber.

wetterau. Ges. ges. Naturkunde, 140-141, S. 143 - 172,

Hanau.

KNIPPERTZ, P. & STUUT, J.-B. W. [eds.] 2014): Mineral Dust. A

Key Player in the Earth System.- 509 p., wenige, teils farbige

Abbildungen als Grafiken, Diagramme, Karten und Fotos, Tab.,

[Spinger Verlag] Doordrecht.

KÖPPEN, W. & WEGENER, A. (1924): Die Klimate der geologischen

Vorzeit.- 255 S., mit 1 gefalteten Tafel und 41 Abb. im Text,

[Verlag von Gebrüder Borntraeger] Berlin.

KUGLER, J. (1989): Lehm - Verbreitung und Nutzung im Kahlgrund.-

Unser Kahlgrund Heimatjahrbuch 34, S. 173 - 177, Alzenau.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 645, 761ff.

LORENZ, J. (2011): Der fruchtbarste Boden: Löss.- NOBLE magazin

Aschaffenburg. Feine und exklusive Adressen aus Aschaffenburg und

Umgebung, Ausgabe 01/2011, S. 94 – 95, 7 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 34- 35, 5 Abb.- in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 175, Berlin.

MELLER, H. & PUTTKAMMER, T. [Hrsg.] (2017): Klimagewalten.

Treibende Kraft der Evolution.- 447 S., Begleitband zu

Sonderausstellungen im Landesmuseum für Vorgeschichte Halle 30.

November bis 21. Mai 2018, zahlreiche, teils farb. Abb., Skizzen

und Karten, Diagramme, [Eigenverlag] Halle (Saale).

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

PARK, C. & SCHMINKE, H.-U. (2009): Apokalypse im Rheintal.-

Spektrum der Wissenschaft Heft 02/09, S. 78 - 87, 7 farb. Abb., 3

Karten, [Spektrum d. Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH]

Stuttgart.

POSCHLOD, P. (2015): Geschichte der Kulturlandschaft.

Entstehungsursachen und Steuerungsfaktoren der Entwicklung der

Kulturlandschaft, Lebensraum- und Artenvielfalt in Mitteleuropa.-

320 S., 199 Abb., 38 Tab., [Eugen Ulmer KG] Stuttgart.

SALGER, M. (1973): Bunte Tertiärtone bei Alzenau/Unterfranken.-

Geologica Bavarica 67, S. 249 - 252, München.

SEIDENSCHWANN, G. & JUVIGNÉ, E. (1986): Fundstellen

mittelpleistozäner Tephralagen im Randbereich des Kristallinen

Vorspessarts. Ein Beitrag zur Schwermineralogie und Statigraphie

quartärer Tephren.- Z. dt. geol. Ges. 137, S. 625 - 655,

Hannover.

SEIDENSCHWANN, G. (1989): Die pleistozäne Talverschüttung im Kahl-

und Kinziggebiet, ihre Gliederung und

geomorphologische-statigraphische Stellung innerhalb der

Terrassenfolgen von Kahl und Kinzig.- Jber. wetterau. Ges. ges.

Naturkunde, 140-141, S. 71 - 96, Hanau.

SCHMINCKE, H.-U. (2000): Vulkanismus.- 264 S., 307 Abb.,

[Wissenschaftliche Buchgesellschaft] Darmstadt.

SCHMINCKE, H.-U. (2009): Vulkane der Eifel. Aufbau, Entstehung und

heutige Bedeutung.- 160 S., 185 Abb., [Spektrum Akademischer

Verlag] Heidelberg.

SCHÖNWIESE, C. D. (1979): Klimaschwankungen.- Verständliche

Wissenschaft Band 115, 181 S., 53 Abb., 14 Tab.,

[Springer-Verlag] Berlin Heidelberg.

SCHÖNWIESE, C. (2019): Klimawandel kompakt. Ein glbales Problem

wissenschaftlich erklärt.- 132 S., 30 Abb., 11 Tab., [Gebr.

Bornträger] Stuttgart.

SCHWARZBACH, M. (1974): Das Klima der Vorzeit. Eine Einführung in

die Paläoklimatologie.- 380 S., zahlreiche SW-Abb. Als Diagramme,

Karten und Fotos, [Ferdinand Enke Verlag] Stuttgart.

SIROCKO, F. [Hrsg.] (2009): Wetter, Klima, Menschheitsentwicklung

von der Eiszeit bis uns 21. Jahrhundert.- 208 S., zahlreiche,

meist farbige Abb. als Karten, Diagramme, Zeichnungen und Photos,

[Wissenschaftliche Buchgesellschaft] Darmstadt.

WAGNER, A. (1940): Klimaänderungen und Klimaschwankungen.- Die

Wissenschaft Einzeldarstellungen aus der Naturwissenschaft und der

Technik Band 92, 221 S., 34 Abb., 31 Tab., [Friedr. Vieweg &

Sohn] Braunschweig.

WEINELT, W. & STREIT, R. (1971): Geologische Karte von Bayern

1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg.- S. 173

ff., München.

WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN, W., STREIT, R. &

WEINELT, W. (1984): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von

Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der Steine und

Erden.- Geologica Bavarica 86, S. 447, 483 - 487,

[Bayerisches Geologisches Landesamt] München.

Zurück zur

Homepage oder zum Anfang der Seite