Eisenerze, Basalt & Tuff

bei Großostheim, Großwallstadt, Mömlingen und Eisenbach

-

Bergbau & Vulkanismus.

von Joachim Lorenz, Karlstein

a. Main

Auch wenn es sehr unscheinbar aussieht. Das ist

das Eisenerz vom

Dörnberg, welches hier abgebaut und nach Laufach gebracht wurde,

Bildbreite 15cm

In einem Höhenrücken des nördöstlichsten Odenwaldes, zwischen

Großostheim und Obernburg, wurden an mehreren Stellen innerhalb

des hier verbreiteten Sandsteins vulkanische Gesteine (Basalte)

angetroffen, in deren Umfeld sich auch Eisenerze gebildet haben

(die Abbaue gehören zu Gemeinden Großostheim und Großwallstadt).

Darüber hinaus gibt es weiter südlich bei Eisenbach (Name!)

weitere Vorkommen, die nahezu alle zumindest hinsichtlich ihre

Erzhöffigkeit geprüft wurden. An einigen Stellen wurde der Basalt

als Schotter für den Straßenbau gewonnen. An den hier angeführten

Orten gab es auch einen Bergbau auf Eisenerze, dessen Spuren heute

noch sichtbar sind. Details zum Bergbau aus dem frühen 19.

Jahrhundert sind nicht bekannt.

Die Vorkommen wurden mit einiger Wahrscheinlichkeit von Heinrich

GMEINER (*1833 Laufach †1871

Fürth) entdeckt. Er war der Betreiber des Eisenwerks und

Blechfabrik-Inhaber in Laufach (heute Fa. DÜKER) und aufgrund der

Rohstoffsituation an der Geologie seiner Umgebung interessiert.

Das bezeugen die Bemerkungen, die von den regionalen

Wissenschaftlern aufgrund seiner Hinweise publiziert wurden. Auf

der Suche nach Eisenerz prospektierte er sicher auch das Gebiet

zwischen Großstheim, Eisenbach, Mömlingen und Obernburg und fand

dabei die kleinen Erzvorkommen in dem Zusammenhang mit den

vulkanischen Gesteinen.

Infolge der für ein Eisenerz geringen Gehalte, den hohen

Gewinnungs- und Transportkosten und der kleinen Vorräte wurde der

Bergbau sicher nur in geringem zeitlichem Umfang betrieben. Ob es

bereits früher einen Bergbau oder Gewinnungsversuche gab, kann man

heute nicht mehr feststellen, da diese Spuren einer noch kleineren

Gewinnung mit dem späteren Bergbau getilgt wurden.

Für ein Rennfeuer sind die Gehalte an Eisen in dem Erz in den

meisten Fällen zu klein. Eine Aufbereitung wäre auch im

Mittelalter unwirtschaftlich gewesen, da an anderer Stelle

ausreichend hochprozentige Eisenerze und leichter gewinnbare

Vorkommen vorhanden waren. Das gilt im Prinzip auch für die Römer,

deren Spuren in der Nähe noch heute zu finden sind.

- Fahrenberg bei Großostheim

Schachtpinge mit ringförmiger Halde der Grube Treue bei

Großostheim,

aufgenommen am 11.02.2007

Das Vorkommen eines Schlottuffes ist im geologischen

Schrifttum bereits seit 1826 bekannt; damals gab es bereits

einen Steinbruch und den Abbau von Eisenerzen.

Auch hinsichtlich der Gesteine kann das Vokommen als sehr gut

untersucht (STREIT & WEINELT 1971, SCHMEER 1973,

OKRUSCH, GEYER & LORENZ 2011) gelten. Der

Olivin-Basalt wurde auf ein Erstarrungsalter von ca. 74

Millionen Jahre datiert (HORN, LIPPOLT & TODT

1971). Gänge mit Basalt im Tuff sind heute nicht

mehr zugänglich. Aus dem petrographischen Untersuchungen an

den Gesteinen weiß man auch, dass sich hier ein Vulkan befand,

wohl sehr ähnlich dem viel jüngeren von Mainaschaff.

Auch hier ist von dem ehemaligen Vulkangebäude nichts mehr

vorhanden.

Auch hier ist von dem ehemaligen Vulkangebilde nichts

mehr vorhanden. Der Vulkan hatte nur einen Ausbruch, so dass

man davon ausgehen kann, dass es sich dann um ein typisches

Maar gehandelt hat. Solche Vulkane sind in Deutschland wie

auch weltweit in sehr großer Zahl vorhanden (SCHMINCKE 2004,

NEMETH & KEREZTURI 2015). Der Maartrichter, die

Ausbruchsmassen und die vermutlich darin abgelagerten

Sedimente sind lange der Erosion anheim gefallen. Wir schauen

heute nur noch einen kleinen Teil des Förderschlotes an.

Die Schlotbrekzie ist hier sehr reich an Bruchstücken aus

dem Kristallin, insbesondere aus Diorit. Einschlüsse aus dem

Zechstein scheinen zu fehlen, so dass man daraus schließen

kann, dass hier der Sandstein direkt auf dem Kristallin

aufliegt. Die thermische Einwirkung war nicht sehr hoch, denn

beispielweise sind die Sandsteine nicht gefrittet und die

Tonlinsen darin nich verziegelt.

Der anstehende Sandstein um das Tuffvorkommen ist auch

erheblich mit Goethit und Manganoxiden wolkig imprägniert

(LORENZ 2010:274). Im Tuff und im Kontakt zum Sandstein baute

die Grube "Treue" von ca. 1840 (wegen des Eintrags in der

Karte von KITTEL 1839/40) bis 1857 Eisenerze ab, deren

Produktion nach Laufach gekarrt wurde. Ziel des Bergbaues

waren die mit Goethit und Manganoxiden imprägnierten

Schlottuffe und die Sandsteine des umgebenden Buntsandsteins.

Infolge der Abbaues von Hand, der sehr scharfen Trennung bei

der Sortierung und des derzeitigen Nutzung durch Wald auf den

Halden ist es heute sehr schwer, noch Erzstücke zu finden.

Am sonnigen Donnerstag, den 16.04.2015 wurde unter

Zuhilfenahme eines Kleinbaggers ein Weg planiert und unter

Weisung der Herren Prof. Dr. Volker Lorenz, Jochem Babist,

Hartmut Hasenkopf und 2 weiteren Mitgliedern der

Altbergbauforschung aus dem Odenwald wurde die vorhandene

Felswand frei gelegt und erweitert, so dass man jetzt ca. 10 m

des Aufschlusses mit den Tufflagen studieren kann.

Links: Schlottuff mit Basaltbröckchen,

Kristallinbruchstücken und Ascheteilchen;

rechts Sandstein, durch die Bewegung der Ausbruchstätigkeit

gerundet und ohne Eisen- bzw. Manganerze aus dem Vorkommen am

Fahrenberg bei Großostheim, angeschliffen,

Bildbreite 14 cm

Eisenerz von der Grube Treue bestehend aus einem

mit Goethit impränierten

Schlottuff, angeschliffen,

Bildbreite 8 cm

Aus unverständlichen Gründen wurde hier 2010 seitens des

bayerischen Staats eine große "Gefahr" erkannt,

Rammkern-Sondierungen vorgenommen und Schilder

aufgestellt, die sicher mehr anziehen als abschreckend

wirken.

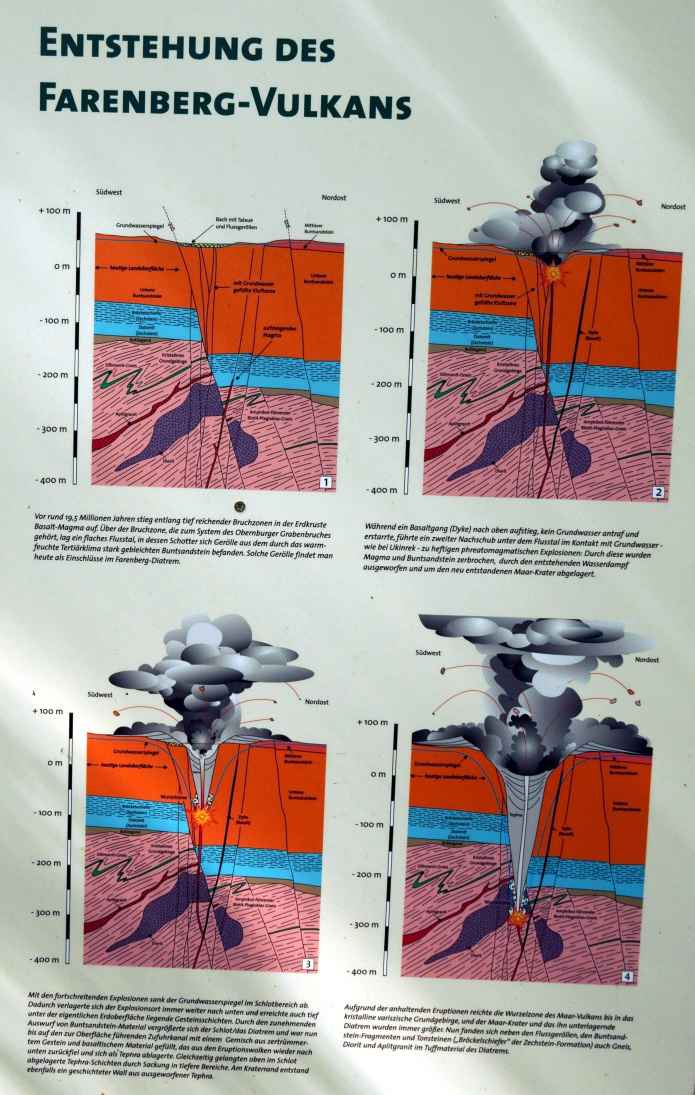

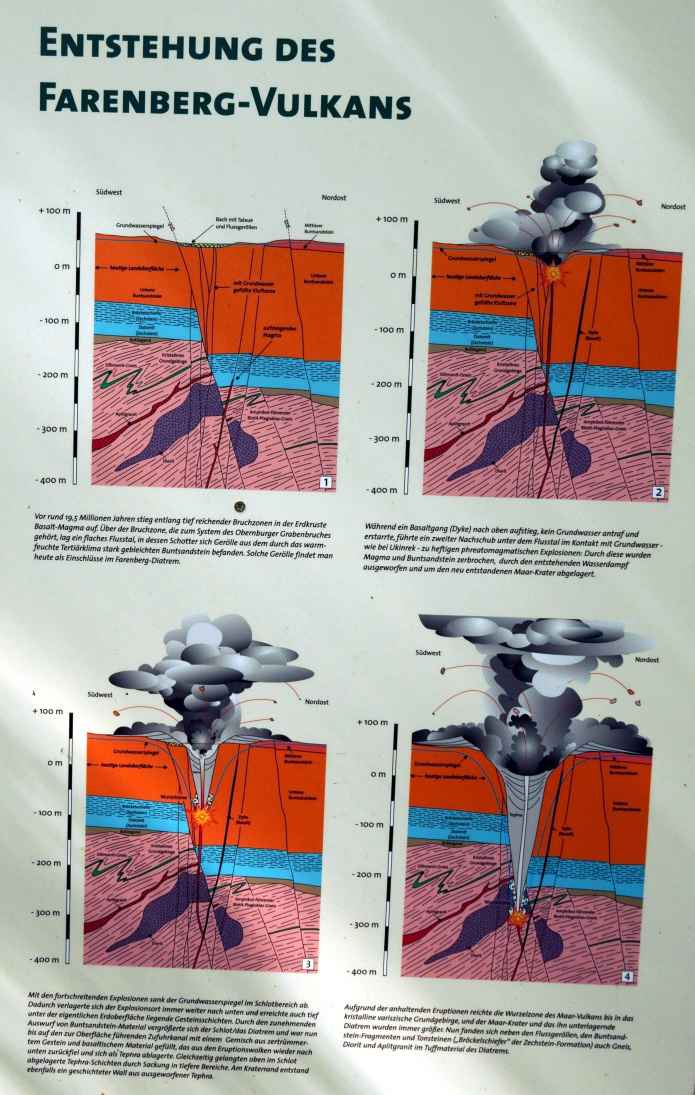

Unmittelbar vor dem Aufschluss des kleinen

Steinbruchs wurden Tafeln des Geo-Naturparks

Bergstraße-Odenwald aufgestellt, in denen sehr

anschaulich und in Schritten illustriert die Bildung des

Farenberg-Vulkans bei Großostheim beschrieben wird. Leider

steht am Parkplatz neben

dem Reiterhof kein Schild, das auf die Besonderheit hinweist,

aufgenommen am 24.07.2016

Keine Steine, aber doch bemerkenswert: man

beachte auf dem Weg

aus Hexel und Rindenmulch die sehr zahlreichen Becherlinge,

vermutlich Peziza varia,

gesehen am 24.07.2016

- Neidberg bei Großwallstadt

Etwa 3 m tiefe Schachtpinge am Neidberg bei

Großwallstadt,

aufgenommen am 04.01.2014

Halden, grabenförmige Einschnitte und Schachtpingen bezeugen

einen umfangreichen Bergbau auf Eisenerze im Zusammenhang mit

einem Basalt am Neidberg westlich von Großwallstadt. Das

Gelände wird von einem breiten Forstweg durchschnitten. In der

Halde konnten sowohl Eisenerze (Goethit als Imprägnation im

Sandstein) als auch stark verwitterter Basalt gefunden werden.

Ein Grubenname ist nicht überliefert. Die älteste Beschreibung

stammt von BEHLEN (1823). Die in der Literatur angegebenen

Maße für Stollen und Schächte erscheinen im Vergleich zu den

Haldenmassen sehr fraglich. Bei KITTEL (1839/40) sind die

Basaltvorkommen in der geologischen Karte eingezeichnet. Das

südlichste Vorkommen ist mit der Bergwerkssignatur aus

Schlegel und Eisen versehen, so dass man davon ausgehen kann,

dass es damals noch einen Abbau gab.

Der Basalt steht in direktem Kontakt zum Sandstein, ist aber

heute nicht mehr aufgeschlossen. Eine Schlotbrekzie ist nicht

gefunden worden. Aus den alten Beschreibungen kann man

schließen, dass es sich um eine Intrusion handelt (LEONHARD

1832). In welchem Zusammenhang die Eisenerze mit dem Basalt

stehen, ist nicht sicher bekannt (KLEMM 1933). Es scheint so

zu sein, dass die Goethit-Imprägnation stratiform im Sandstein

erfolgte.

Dass der Basalt von hier zu Schotter geklopft wurde, erscheint

bei dem Verwitterungsgrad unwahrscheinlich. Vermutlich wurde

aus diesem Grund auch keine Altersdatierung von LIPPOLT et al.

(1975) durchgeführt. Da der moderene Wegebau im Wald auch

basaltische Schotter von der Bundesbahn verwandte, ist auf den

Waldwegen und davon erodierten Teilen mit frischen

Basaltschottersteinen zu rechnen, die aber von überall her

stammen können. Man kann daher nur Proben verwenden, die

direkt dem Vorkommen zugesprochen werden können.

Alle Vorkommen vulkanischer Gesteine wurden Ende der 1960er

Jahre mit einer magnetischen Feldwaage vermessen. Dabei kann

man aufgrund des Gehaltes an Magnetit in den vulkanischen

Gesteinen diese vom Sandstein unterscheiden, da dieser in der

Regel keinen Magnetit führt. Darüber hinaus entdeckte Otto

Mäussnest dabei weitere Basaltvorkommen auf dem Blatt

Obernburg (MÄUSSNEST 1978, 1985).

Stark verwitterter Basalt vom Neidberg

bei Großwallstadt, angeschliffen (das Gestein

ist für eine chemische Analyse - zur Klärung um welchen

Vulkanit es sich handelt - zu

schlecht erhalten),

Bildbreite 10 cm

Mit Goethit wolkig imprägnierter

Buntsandstein vom Neidberg bei Großwallstadt,

angeschliffen,

Bildbreite 10 cm

- Dörnberg bei Großwallstadt

Große Halde am Dörnberg bei Großwallstadt,

aufgenommem am 12.01.2014

Am südöstlichen Dörnberg ist eine Schachtpinge mit einer

außergewöhnlich großen Halde am Berghang sichtbar, die auf ein

größeres Grubengebäude hinweist; hierbei könnte es sich um den

von BEHLEN (1823) beschriebenen Ort handeln. Merkwürdig ist

das völlige Fehlen von Basalt. Die Halde besteht zum größten

Teil aus Ton mit eingestreuten Sandstein-Brocken. Der

Eisensandstein von hier fällt durch eine große Zahl von

Tonklasten auf. Auch hier scheint es so zu sein, dass der

Sand- und Tonstein in einer Lage mit unbekannter Mächtigkeit

mit Goethit imprägniert ist. Auch dürfte der Gehalt an FeO im

Erz kaum höher als 30 Gew.-% liegen, so dass man das Erz nur

in einem Hochofen zu Eisen verarbeiten kann. Auch hier ist

kein Grubenname erhalten.

Im Umfeld kommt ebenfalls ein vulkanisches Gestein vor,

welches sich von den anderen vulkanischen Gesteinen der Gegend

unterscheidet. Es handelt sich um nach der Literatur um einen

Alkali-Olivin-Basalt. Dafür liegt eine Alter von 50 Millionen

Jahren vor (LIPPOLT et al. 1975:209). Das Vorkommen befindet

sich fernab des Schachtes in einem alten Steinbruch auf der

Ostseite des Berges. Der Steinbruch führt auf den ersten Blick

keinen Basalt; möglicherweise wurde das Vorkommen ganz

abgebaut worden und der Sandstein im Hangschutt dominiert

deshalb heute. Am Rand ließen sich wenige Belegstücke

aufsammeln, die für eine Ansprache ausreichten. Dies ist wohl

der Steinbruch, von dem BEHLEN (1823) die Schottergewinnung

beschreibt. Auch die sehr frühe chemische Analyse des Basaltes

von Großwallstadt des Freiherrn von BIBRA (1838) und dessen

Vergleich mit anderen Basalten stammt sehr wahrscheinlich von

diesem Steinbruch. Er besuchte die Grube im Herbst 1837. Der

Steinbruch weist eine unverhältnismäßig große Halde auf.

Der ehemalige und völlig verwachsene

Basaltsteinbruch mit der hangseitigen Abraumhalde am

Dörnberg bei Großwallstadt,

aufgenommen am 19.01.2014

Schotterstücke aus dem Basalt vom Dörnberg bei

Großwallstadt,

Bildbreite 14 cm

MÄUSSNEST (1985:116) beschreibt die Stelle:

"... Auf der anderen Seite des hier vorbeiführenden

Holzabfuhrweges befindet sich eine alte Bergwerkshalde

mit viel Basalt. Diese Halde gab Anlaß zu der Vermutung,

hier müsse Basalt anstehen, und deshalb wurde die

Schürfgrube angeleg, die mangels eines positiven

Ergebnisses sehr rasch wieder verlassen wurde

(freundliche Mitteilung des Bürgermeisteramtes

Großwallstadt). Wie Herr Oberforstwart SCHNABEL

(Großwallstadt) berichete, wurde hier etwa 1972 Material

anläßlich des Baues von Holzabfuhrwegen entnommen, und

dabei wurden 2 völlig in Vergessenheit geratene

Bergwerksstollen freigelegt, die man durch

Materialanschüttungen verschloß, um das Eindringen

Unbefugter zu verhindern. Eine Untersuchung dieser

Stollen scheint versäumt worden zu sein."

Dass es hier Stollen gibt, lässt sich nachvollziehen, denn

man wird versucht haben, Eisenerze im Bereich des Basaltes

zu finden, da dies an anderen Stellen auch so war.

Lesesteine eisenschüssiger Sandsteine indes gibt es aber

am Dörnberg praktisch überall, wie die Auswertung der

Steine in den vielen Wurzeltellern ungestürzter Bäume

zeigen. An den Hängen des Berges sind an einigen Stellen

Trichter und Gräben zu sehen, die man als Spuren einer

frühen Prospektion auf Eisenerze interpretieren kann. Da

die Beobachtungen in der alten Literatur nicht genau

lokalisiert werden können und er mehr Bergbauspuren gibt,

wie in der Literatur angeführt sind, ist eine Aufklärung

wer wann was wo beschrieben hat, kaum mehr möglich.

Möglicherweise gibt in dem gemeindlichen Archiv weitere

Unterlagen als Rechnungen oder Verträge, die bisher nicht

gesichtet werden konnten.

Im Bergamt in Bayreuth (Staatsarchiv Bamberg) sind Akten

zu einer Eisensteinzeche "Neuer

Fund" in der Markung Großwallstadt, BA Obernburg; Muter war

Steiger Peter Müller i. A. der Firma Jacobi, Haniel und Huyßen

in Rheinpreußen (1870-1877) und einer weiteren Eisensteinzeche

"Reicher Segen" in der Markung Großwallstadt, BA Obernburg;

Muter: Steiger Peter Müller, dann: Hüttengewerkschaft Jacobi,

Haniel und Huyßen in Rheinpreußen (1870-1877); es ist

unwahrscheinlich, dass in dieser Zeit ein Abbau statt fand, da

die Erze gegen Siegerländer Erze keine Chance hatten.

Aus der Zeit vor 1850 sind vermutlich keine Akten

vorhanden oder sie liegen z. B. in den Staatsarchiven

Würzburg oder München.

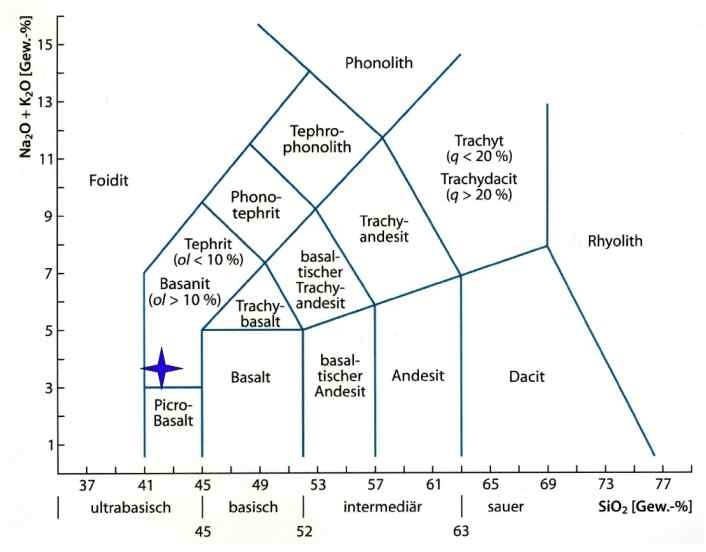

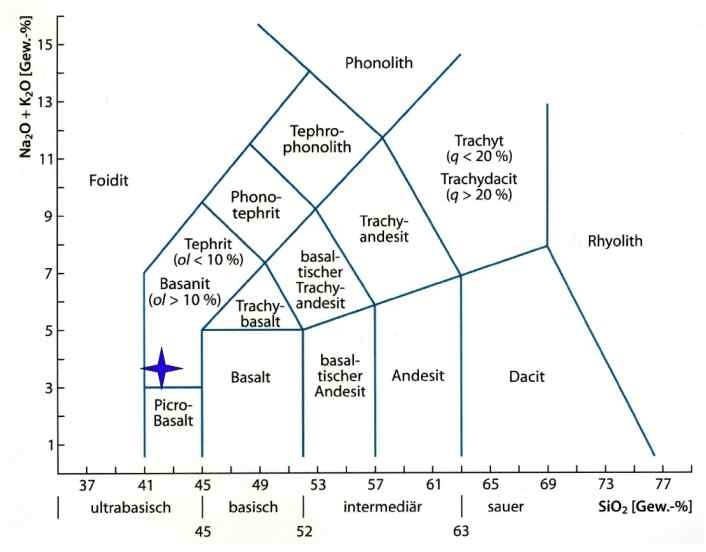

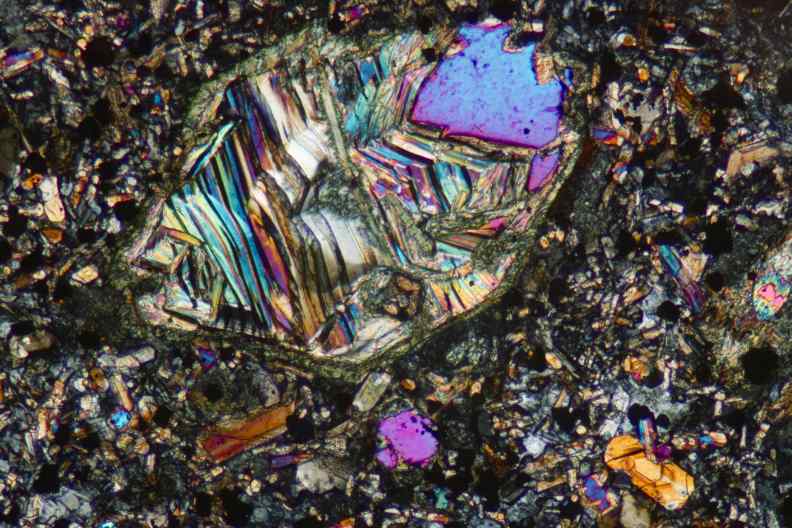

Nach der chemischen Analyse handelt es

sich um einen Basanit.

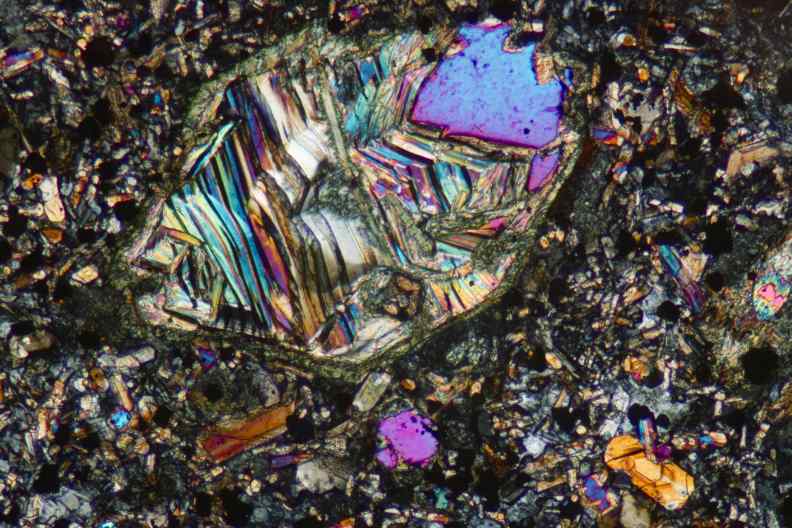

Im Dünnschliff sieht man u. a.

einen in Iddingsit umgewandelten Olivin-Kristall,

Dünnschlifffoto bei gekreuzten Polarisatoren,

Bildbreite etwa 1 mm.

Grube "Berta" bei Mömlingen

Die Halden und Schachtpinge der Grube Berta bei

Mömlingen,

aufgenommem am 02.02.2020

Im Eichwäldchen südwestlich von Mömlingen sind die Reste der

Grube Berta im Wald zu sehen (TK 6120 Obernburg am Main N 49°

51´ 100´´ E 9° 04´ 025´´). Es handelt sich um flache Halden

aus einem tonigen Basalt-Zersatz, darin eingestreut kleine

Bröckchen eines goethitischen Eisenerzes, welches stark

konkretionär ausgebildet ist. Es erinnert an die typischen

Basalteisenerze des Vogelsberges. Vererzte Sandsteine konnten

hier nicht gefunden werden.

Eisenerzkonkretion aus Goethit von der Grube

Berta,

Bildbreite 14 cm

Nach VOGEL (1930) und der hier aufgestellten Tafel des

GEO-NATURPARKS Bergstraße-Odenwald wurde das Vorkommen von

Heinrich GMEINER aus Laufach 1826 erschlossen und bis zu einem

Wassereinbruch 1838 bebaut. Die Mutung wurde mehrfach

verlängert. Erst mit der Autarkiebestrebungen des Deutschen

Reiches wurde 1934/35 erneut ein 17 m tiefer Schacht geteuft,

ohne dass es erneut zu einem Abbau von Erzen kam. Dafür wurden

1.000 Reichsmark seitens der Gemeinde investiert.

Mühlhansenloch

Nur wenige hundert Meter südwestlich der Grube Berta befindet

sich das "Mühlhansenloch" (TK 6120 Obernburg am

Main N 49° 51´ 000´´ E 9° 03´ 426´´). Dies wird

bereits im 17. Jahrhundert urkundlich erwähnt.

Der Steinbruch des Mühlhansenloches bei

Mömlingen,

aufgenommen am 02.02.2020

Das steinbruchähnliche Gelände weist im oberen Teil anstehende

vulkanische Gesteine auf, die Prof. Dr. Volker Lorenz (früher

Universität Würzburg) als Hinweise deutete, dass es sich um

das tiefe Stockwerk eines ehemaligen Maars handelt; dies wird

eindrucksvoll auf 2 dort aufgestellten Tafeln beschrieben. Es

gelang mir hier nicht, ein Eisenerz nachzuweisen und völlig

untypisch ist auch das Fehlen einer Halde. Ich würde bis zum

Beweis des Gegenteils, daraus schlussfolgern, dass es sich um

einen Basalt-Steinbruch handelt

Buchberg

Südwestlich von Mömlingen befindet sich der 306 m hohe

Buchberg. An seiner Nordostflanke befinden sich ebenfalls

Abbauspuren eines einstigen Basaltabbaues, der nach den

Angaben von VOGEL (1930) 1852 begann. Neben einem Steinbruch

befindet sich der Eingang eines Stollens, in dem ebenfalls

Basalt, aber untertägig gewonnen worden sein soll. Die Pingen

deuten darauf hin, dass sich tatsächlich hier ein Stollen

befindet, dessen Zugang verstürzt ist. In der umfangreichen

Halde (TK 6120 Obernburg am Main N 49° 50´

243´´ E 9° 04´ 187´´) aus tonigem Material mit

Sandstein konnte auch Eisenerz gefunden werden; dabei handelt

es sich um Sandstein, dessen Porenraum mit Goethit gefüllt

ist.

Die Zufahrt zum Stollen am Buchberg,

aufgenommen am 02.02.2020

Eisenbach (Obernburg)

Der Ort führt das Eisen im Namen. Aber dort Eisenerz zu finden

ist sehr schwierig, weil die Abbaue seit Langem aufgelassen

sind und von zahlreichen, z. T. eindruckvollen Basalt-Abbauen

üerdeckt sind. Im örtlichen Heimatmuseum hat man einen Stollen

nachgebaut, zeigt Fotos und Urkunden, konnte aber bis zum

Februar 2020 kein örtliches Eisenerz ausstellen.

Die Vorkommen vulkanischer Gesteine mit basaltähnlichen

Eigenschaften erstreckt sich entlang von Störungen, die im

Gelände kaum wahrgenommen werden können (MÄUSSNEST 1978). Bei

dem "Basalt" handelt es sich in Wirklichkeit um einen

Nephelin-Basanit mit einem radiometrischen Alter von 49

Millionen Jahren (LIPPOLT et al. 1975). Dieser sondert auch

säulig ab, so dass man von größeren Vorkommen und nicht nur um

Schlotfüllungen sprechen kann. Dieser Basanit ist an der

Oberfläche tonig verwittert und sondert mit zunehmender Tiefe

kugelig ab, bis bei größeren Vorkommen eine säulige

Absonderung gesehen werden kann. Diese rundlichen

Gesteinsbrocken findet man häufig im Gelände und besonders um

und in den verfallenen Steinbrüchen:

Die namenlose Basaltgrube am Grundgraben (TK 6120

Obernburg am Main N 49° 49´ 250´´ E 9° 42´ 425´´)

führt zu einem zugesprengten Stollen, in dem zunächst Basalt

abgebaut wurde. Im 2. Weltkrieg diente der Stollen als

Luftschutzeinrichtung für die Bevölkerung von Eisenbach. Auf

der vorgelagerten und relativ großen Halde konnte ich

ausschließlich Sandstein und Basalt, aber kein Eisenerz

finden.

Aufgenommen am 02.02.2020

In dem relativ großen Steinbruch in der Wald-Abteilung

Steinknuss ist säulig absondernder Nephelin-Basanit

aufgeschlossen (TK 6120 Obernburg am Main N 49°

49´ 227´´ E 9° 05´ 497´´). Schriftstücke des

Abbaues befinden sich im Heimatmuseum in Eisenbach.

Unmittelbar daneben befindet sich der ebenfall völlig

zugewachsene Steinbruch im Buntsandstein, in dem der örtliche

Bedarf an Bausteinen gedeckt wurde. Der Kontakt zwischen

dem vulkanischen Gestein und dem Buntsandstein ist leider

nicht aufgeschlossen;

aufgenommen am 09.02.2020

Weit entfernt von der Ortschaft und unmittellbar an der

bayerisch-hessischen Grenze befindet sich auf einem

Höhenrücken des Querbergs der Steinbruch "Eiserner Pfahl" nahe

eines "Dreimärkers", also eines Grenzsteines, an dem die

Gemarkungen von 3 Ortschaften zusammen stoßen (Eisenbach,

Oberburg, Herrschaft Breuberg). Der kleinstückig absondernde

Basalt wurde in einem großen, tiefen Steinbruch (TK

6120 Obernburg am Main N 49° 48´ 698´´ E 09° 04´ 894´´)

gewonnen. Infolge von gestiegenen Qualitätsansprüchen, die

nicht erfüllt werden konnten, musste der Steinbruch 1924

aufgegeben werden. Nach oben hin ist das Gestein stark

verwittert, im hinteren Teil ist noch eine eindrucksvolle

Felswand erhalten;

aufgenommen am 09.02.2020

Der Versuchsabbau auf Eisenerz im Sandstein des Buntsandsteins

in der Waldabteilung Steinknuss (TK 6120 Obernburg

am Main N 49° 49´ 286´´ E 9° 05´ 787´´). Bei dem Eisenerz

handelt es sich um einen Sandstein, dessen Porenraum teilweise

- bis gegen die Klüfte völlig - mit Goethit ausgefüllt ist.

Infolge der geringen Ausdehnung der Abbauspuren, wie auch dem

relativ kleinen Haldenvolumen kann man davon ausgehen, dass es

sich um einem Bergbau handelte, der nicht lange angehalten hat

und nur geringe Mengen an Erz lieferte;

aufgenommen mit Walter Klotz am 09.02.2020

Anmerkung:

Der örtliche Jäger Walter KLOTZ konnte sich daran einnern,

wie der Stuttgarter Geologe Dr. Otto MÄUSSNEST

(*19.01.1931 †10.11.1983)

in den 1970er Jahren mit der Feldwaage die magnetischen

Feld-Messungen zum Auffinden der Basalt- und

Eisenerzvorkommen im Wald von Eisenbach ausführte. Er traf

ihn inmitten von Brombeerstauden an und führte ein längeres

Gespräch.

Unscheinbare Halde in der Feldflur am

Eisenberg bei Eisenbach Bei

dem (TK 6120 Obernburg am Main N 49° 49´ 610´´ E 9° 06´

539´´). Auch hier ist es Sandstein, der mit

Goethit imprägniert wurde; zusätzlich sind alle Klüfte und

Risse mit Goethit ausgefüllt, so dass man das Erz am besten

erkennen kann. Im Gelände ist es jedoch kaum von den

anderen Sandsteinbrocken zu unterscheiden. So ein Brocken wird

im Heimatmuseum in Eisenbach ausgestellt. Auf der als Weide

genutzten Fläche konnten keine weiteren

Spuren - wie Pingen, Gräben usw. - eines Bergbaues

festgestellt werden.

Aufgenommen am 09.02.2020; Bildbreite 11 cm.

Vermutlich existieren weitere Abbaustellen, die jedoch in den

letzten Jahrzehnten durch Flufbereinigungen, Überbauungen,

Straßen- und Wegebau und durch Zuschütten mit Müll getilgt

wurden.

Dann bleibt noch die Antwort auf die Frage, woher stammt das

Eisen und wie wurden die Lagerstätten gebildet. Es sind ja nur

kleine Vorkommen, die nach heutigem Denken als "wertlos"

anzusehen sind. Der Prospektorenbegriff "Rucksacklagerstätte"

ist sehr treffend, denn diese Lagerstätten beinhalten sicher

nur einige 100 bis 1.000 t Eisenerz. Das ist für einen

modernen Hochofen nicht einmmal der Tagesbedarf!

Hier im Odenwald wurde bereits vor sehr langer Zeit und

vermutlich früher als im Spessart, Eisenerze abgebaut und

verhüttet. Die älteste Erwähnung betrifft eine Urkunde aus dem

Jahr 773, die dem heutigen Erzbach bei Reichelsheim zugeordnet

wird (EINECKE & KÖHLER 1910:637), was nicht ganz sicher

ist. Dort baute man Eisenerze aus dem Zechstein ab.

Dank:

Den Hinweis zu den Vorkommen von Großwallstadt im Gelände verdanke

ich dem Archäologen Alexander REIS aus Großwallstadt. Dem

ehemaligen Bürgermeister Erich HEIN aus Großwallstadt danke für

weiter gehende Infomationen zu den Erinnerungen der örtlichen

Bürger.

Dem Jäger und Büchsenmacher Walter KLOTZ aus Eisenbach danke ich

für die vielen Hinweise und für eine Führung zu den Abbaustellen

in der Gemarkung Eisenbach.

Literatur:

BEHLEN, S. (1823): Der Spessart. Versuch einer Topografie dieser

Waldgegend, mit besonderer Rücksicht auf Gebirge, Forst-, Erd- und

Volkskunde.- Erster Band, 274 S., 1 mehrfach gefaltete Tabelle im

Anhang, [F. A. Brockhaus] Leipzig.

BIBRA, Freiherr E. v. (1838): LXXVI. Analyse des Basaltes von

Großwallstadt bei Aschaffenburg.- Journal für praktische Chemie 14.

Band Jahrgang 1838 2. Band, S. 413 – 418, ohne Abb., Tab., Verlag

von Johann Ambrosius Barth] Leipzig.

BIBRA, Freiherr E. v. (1838): LXXVII. Analyse des bunten

Sandsteins von Großwallstadt.- Journal für praktische Chemie 14.

Band Jahrgang 1838 2. Band, S. 419 – 420, ohne Abb., Tab., Verlag

von Johann Ambrosius Barth] Leipzig.

EINECKE, G. & KÖHLER, W. (1910): Die Eisenerzvorräte des

Deutschen Reiches.- Archiv für Lagerstätten-Forschung Heft 1,

766 S., 16 Tafeln und 112 Textfig., Hrsg. von der Königlich

Preussischen Geologischen Landesanstalt, Berlin.

HORN, P., LIPPOLT, H. J. & TODT, W. (1971): Altersbestimmungen

nach der K-Ar-Gesamtgesteinsmethode an den Basalten des

Strietwaldes bei Kleinostheim und vom Fahren-Berg (Büschchen) bei

Großostheim.- In Erläuterungen zur Geologischen Karte von Bayern

1:25 000 Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg, S. 130 – 132, [Bayerisches

Geologisches Landesamt] München.

KITTEL, M. B. (1839/40): Skizze der geognostischen Verhältnisse

der Umgegend Aschaffenburgs.- Programm des Königl.

Bayerischen Lyceums zu Aschaffenburg für 1838 in 1839 63 S.,

zweite und letze Abtheilung, 1839 in 1840, 23 S., 1 colorierte

geologische Karte und eine Tafel mit farb. Profilen im Anhang,

[Wailandt´sche Druckerei] Aschaffenburg.

KLEMM, G. (1933): Über die Basalte und die Eisenerzvorkommen des

östlichen Odenwaldes.- Notizblatt des Vereins für Erdkunde und der

Hessischen Geologischen Landesanstalt zu Darmstadt für die

Jahrgänge 1931/1932, V. Folge, 14. Heft, S. 8 – 19, ohne

Abb., Hrsg. Von der Direktion des Geologischen Landesanstalt

[Hess. Staatsverlag] Darmstadt.

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Erste Abtheilung XXII + 498

S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Zweite Abtheilung X + 536

S., ohne Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlags-Handlung] Stuttgart.

LEONHARD, K. C. v. (1832): Die Basalt-Gebilde und ihre Beziehung

zu normalen und abnormen Felsmassen.- Atlas 1, 8 S., XX Tafeln mit

Ansichten und kolorirten Durchschnitten [E. Schweizerbart´sche

Verlags-Handlung] Stuttgart.

LIPPOLT, H. J., BARANYI, I. & TODT, W. (1975): Die

Kalium-Argon-Alter der postpermischen Vulkanite des nordöstlichen

Oberrheingrabens.- Aufschluss Sonderband 27, S. 205 - 212,

2 Abb., [VFMG e. V.] Heidelberg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von OKRUSCH, M., GEYER, G., JUNG,

J., HIMMELSBACH, G. & DIETL, C. (2010): Spessartsteine. Spessartin,

Spessartit und Buntsandstein - eine umfassende Geologie und

Mineralogie des Spessarts. Geographische, geologische,

petrographische, mineralogische und bergbaukundliche Einsichten in

ein deutsches Mittelgebirge. VI + 912 S., 2.532 meist farbigen

Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer ausklappbaren

Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.

LORENZ, J. (2022): Die Konkretionen im Spessart und am Untermain.

Ortsteine, Raseneisensteine, Lösskindel, Hornsteine, Ooide.- in

LORENZ, J. A. & der Naturwissenschaftliche Verein

Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen & Mangan. Erze,

Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten des

Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,

S. 61 - 132, 105 Abb., 7 Tab.

MÄUSSNEST, O. (1978): Die vulkanischen Vorkommen des

Meßtischblattes Obernburg/Main.- Jahresberichte und Mitteilungen

des Oberrheinischen Geologischen Vereins N. F. 60, S. 167

- 173, 1 Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]

Stuttgart.

MÄUSSNEST, O. (1985): Bergbau und Vulkane auf Blatt 6102 Obernburg

a. Main.- Geologica Bavarica 87, S. 97 – 117, 9 Abb., GLA

München.

MÖSSINGER, F. (1955): Aus der Geschichte des Odenwälder

Bergbaues., S. 75 – 81, 4 Abb., - in: Neue Beiträge zur Kenntnis

der Mineral- und Gesteinswelt des Odenwaldes.- 2.

Sonderheft zum Mitteilungsblatt „DER AUFSCHLUSS“, 124 S., 59 Abb.,

VFMG Roßdorf anläßlich der Jahrestagung 1955 in Darmstadt.

NEMETH, K. & KERESZTURI, G. (2015): Monogenetic volcanism:

personal view and discussion.- International Joural of Earth

Sciences - Geologische Rundschau Volume 104, Number 8,

November 2015, Thematic Issue: From Mantle Roots to Surface

Eruptions: Cenozoic and Mesozoic Continental Basaltic Magmatism,

p. 2131 - 2146, 7 figs., Journal of the Deutsche Geologsiche

Gesellschaft - Geologische Vereinigung DGGV, [Springer Verlag]

Berlin - Heidelberg.

NICKEL, E. & FETTEL, M. (1985): Odenwald. Vorderer Odenwald

zwischen Darmstadt und Heidelberg.- Sammlung Geologischer Führer

Band 65, 2. Aufl., 231 S., 63 Abb., 45 Fig., 6 Tab., 1

petrographische Karte in der Umschlagtasche [Gebrüder Borntraeger]

Berlin.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SALGER, M. (1973): Bunte Tertiärtone bei Alzenau/Unterfranken.-

Geologica Bavarica 67, S. 249 - 252, 1 Abb., GLA München.

SCHMEER, D. (1973): Petrographische und genetische Beobachtungen

an Einschlüssen (Knollen) in kleinen Tuffvorkommen der Umgebung

von Aschaffenburg.- Geologica Bavarica 67, S. 215 - 228, 3

Abb., 1 Tab., GLA München.

SCHMINCKE, H.-U. (2004): Volcanism.- 324 S., 401 figs. (396 in

Color), [Spinger Verlag] Berlin.

STREIT, R. & WEINELT, W. (1971): Geologische Karte von Bayern

1:25000 Erläuterungen zum Blatt Nr. 6020 Aschaffenburg.- S. 116 -

125, München.

TRAUTMANN, L. (1955): Die geologischen Verhältnisse einiger

Odenwälder Bergwerke.- S. 71 – 74, ohne Abb., in Chudoba, K. F.

(1955): Neue Beiträge zur Kenntnis der Mineral- und Gesteinswelt

des Odenwaldes.- 2. Sonderheft zum Mitteilungsblatt „Der

Aufschluss“, 124 S., Hrsg. Von der VFMG Roßdorf anläßlich der

Jahrestagung 1955 in Darmstadt.

VOGEL, A. O. (1930): Heimat- und Ortsgeschichte Mömlingen.-

274 S., 1 SW-Foto, diverse Zeichnungen, [ohne Verlag] ohne Ort.

Zurück zur Homepage

oder zurück an den Anfang der Seite