Der Pegmatit

vom Grauenstein

zwischen Glattbach und Unterafferbach

im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

seit dem 09.09.2007 ist der Grauenstein bei Glattbach durch

einen Kulturrundweg "Künstlerdorf Glattbach" erschlossen:

Auftaktveranstaltung mit dem Gesangsverein, Dr. HIMMELSBACH, Dr.

ERMISCHER, Bürgermeister Fridolin FUCHS

und einem Besucher aus dem fernen Neuseeland am Morgen des

09.09.2007.

links: Joachim LORENZ (rechts neben Dr. Gerrit HIMMELSBACH)

erläutert die Natur eines Pegmatits, wo man sie findet, wozu

man sie braucht und was heute damit macht.

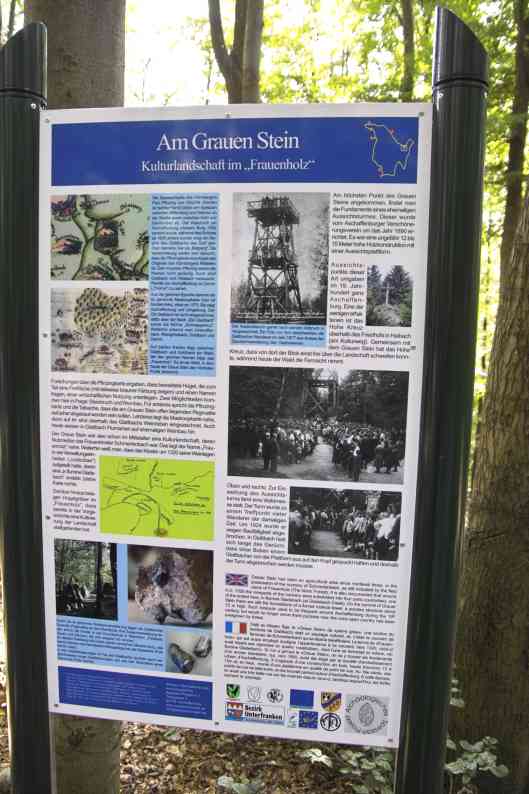

rechts: Die Tafel Nr. 2 des Rundweges auf dem Gipfel des 308 m*

hohen Grauensteins

mit den Ausführungen zum früher hier stehenden hölzernen

Aussichtsturmes;

aufgenommen am 09.09.2007.

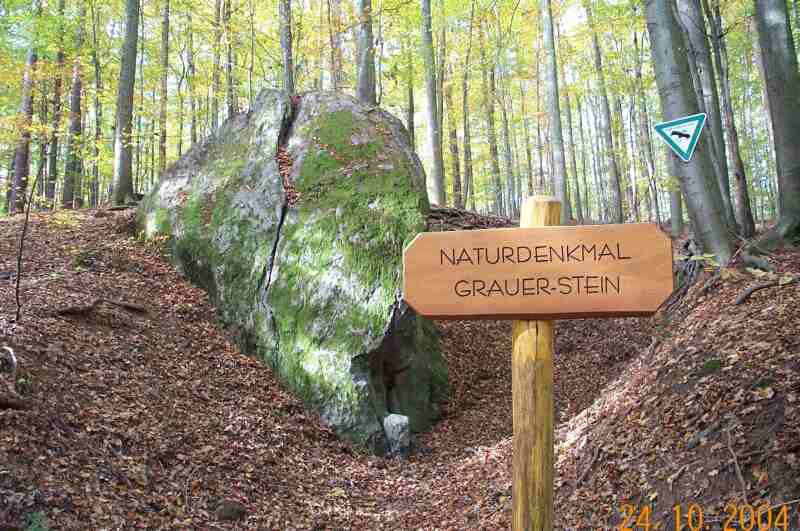

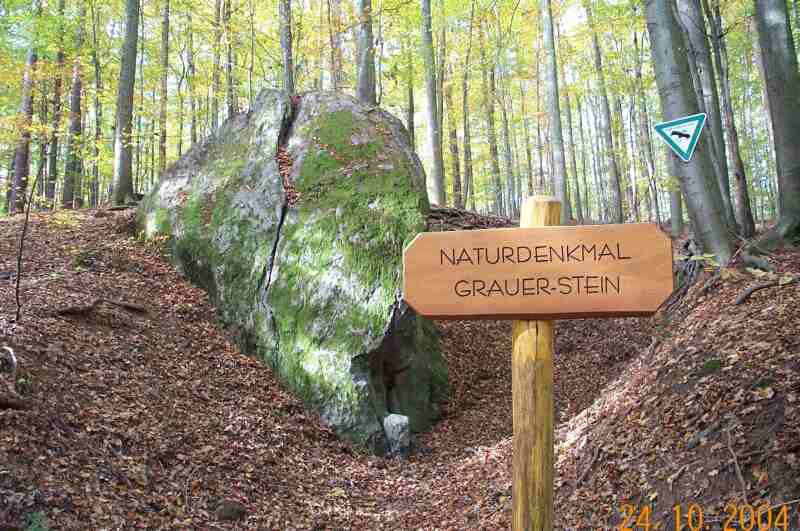

Auch wenn es so ausgeschildert ist: Es handelt sich um eine

freigelegte Scholle eines

Staurolith-Gneises am Grauenstein bei Glattbach. Der Grauenstein

ist jedoch bekannt für

die dort auftretenden Pegmatite;

aufgenommen am 24.10.2004.

*nach der Angabe der Topographischen Karte von Bayern Blatt

Alzenau (1:25.000); das Faltblatt desKulturrundweges weist 388 m

aus.

Lage

Historisches

Geologie

Mineralien

Literatur

Lage:

Der 308 m hohe Berg Grauenstein befindet sich zwischen den

Ortschaften Glattbach, Golbach und Unterafferbach (siehe auch

Okrusch et al. 2011 S. 159, Aufschluss Nr. 41). Am einfachsten

folgt man der Straße von Goldbach nach Unterafferbach. Vom

Schwimmbad in Goldbach windet sich die kurvige Straße durch einen

hohen Mischwald und errreicht auf dem Scheitelpunkt eine breite

Wegkreuzung mit einem ausgebauten Parkplatz. Hier folgt man dem

markierten Weg - durch eine Schranke gesichert - zum Grauenstein.

Hier auf dem höchsten Punkt findet man stark verwitterte Felsen

und Blöcke aus Pegmatit, der in kleinen Schürfen abgebaut worden

ist.

Die Felsen und Blöcke sind mit Moosen überwachsen. Der Name

Grauenstein ist sicher eine Folge der zahlreichen rundlichen

Felsblöcke des Berges, großtenteils aus Gneis, Pegmatit und

Amphibolit: graue Steine!

Der heutige Bestand an bis zu m³-großen, gut gerundeten Blöcken

ist sicher nur der kleine Rest eines des Berg umgürtenden

Blockmeeres, von dem der grösste Teil der Steingewinnung zum Opfer

fiel. Man erkennt das daran, dass sich an vielen Stellen die

frischen und splittrigen Abschläge von einer Steingewinnung

aufsammeln lassen. Weitere Pegmatit-Vorkommen um den Grauenstein

wurden durch einfache Abbaue erschlossen, wie zahlreiche

Abbauspuren zeigen.

Historisches:

Der Pegmatit (vom griechischen pegma für das

"Festgewordene") am Grauenstein wurde nachgewiesenermaßen im 19.

Jahrhundert abgebaut. Man benötigte die aus dem Pegmatit zu

gewinnenden Quarze und Feldspäte bei der Herstellung des

Steingutes und der Glasur in der Dämmer Pozellanmanufaktur.

Steingut als Geschirr und beeindruckende, bunt bemalte Figuren aus

dieser Produktion sind in dem Museum der Stadt Aschaffenburg im

Schloss Johannisburg zu sehen:

Hier zwei Bilder aus der sehr umfangreichen Sammlung mit Geschirr

und Figuren,

aufgenommen am 14.12.2003.

Es handelt sich trotz des Aussehens nicht um Porezllan, sondern

um Steingut, welches gut glasiert und bemalt ist. Porzellan ist

innen auch weiß, wogegen Steingut innen braun und nicht

transparent ist. Die Herstellung ist aber sonst weitgehend gleich,

aber man verwendet andere Rohstoffe. Man stellte die Gegenstände

mit heimischen Rohstoffen her und da es hier keine größeren

Kaolinit-Vorkommen gibt, konnte man kein Porzellan erzeugen.

Infolge der früher hohen Transportkosten (ganz im Gegensatz zu

heute) hätte sich das nicht gelohnt.

Größere Pegmatit-Vorkommen wurden im 19. Jahrhundert neben dem

Grauenstein auch bei Bessenbach und bei Dörrmorsbach abgebaut.

Leider ist wegen fehlender Akten und kaum mehr erkennbarer Abbaue

nicht sehr viel darüber bekannt.

Geologie:

Bei einem Pegmatit innerhalb des Staurolith-Gneises mit Amphibolit

handelt es sich um grob- bis riesenkörnige Gesteine mit einer sehr

variablen Zusammensetzung, entstanden aus den Restschmelzen von

gesteinsbildenden Prozessen. Die Kristallgröße kann bei großen

Vorkommen einige Meter erreichen; in den USA (Colorado) fand man

einen Feldspat mit einem Volumen von ca. 25.000 m³! Im Spessart

treten Pegmatite bevorzugt in den Gneisen und Dioriten als bis zu

einige Meter mächtige Gänge und Linsen auf. Die Feldspäte

erreichen dabei bis zu 0,5 m Größe.

Ca. 15 cm starker Pegmatit-Gang im Diorit (Dörrmorsbach). Man

erkennt

deutlich, dass die Quarze und Glimmer in der Mitte des Ganges

angereichert

sind,

aufgenommen am 12.07.2001.

Mittig aufgebrochener Pegmatit-Gang im Diorit. Man erkennt den

hohen Anteil

an den weißlichen bis leicht rosafarbenen Feldspäten, dazwischen

grauer Quarz

und ganz wenig schwarzer Glimmer (Biotit); Breite des Stückes ca.

1 m

(Dörrmorsbach);

aufgenommen am 09.02.2002.

silbrig glänzender Muskovit-Pegmatit mit sehr spärlichem Granat

und Spuren

von Turmalin (Sailauf),

Bildbreite ca. 14 cm

Diese Restschmelzen können bis zu 10% Wasser gelöst haben,

welches über komplexe Prozesse (Keinauslese) dazu führen, dass

wenige Kristalle gebildet werden, die dann zu einer enormen Größe

anwachsen können. Wenn durch Abkühlung keine Schmelze mehr

vorliegt, kommt ein Stadium, bei dem Mineralien aus einer

"wässrigen Phase" gebildet werden (Pneumatolyse). Nach weitere

Abkühlung kann noch ein hydrothermales Stadium folgen.

Dabei werden neben diesen Mineralien auch solche mit

leichtflüchtigen Elementen wie Fluor und Bor gebildet, aber auch

solche die sonst kaum in größeren Mengen zu finden sind: Seltene

Erden, Beryllium, Uran, Thorium, .... Dies macht größere Pegmatite

zu sehr wertvollen Lagerstätten für diese Elemente.

Pegmatite können enorme Größen von einigen hundert Metern

Mächigkeit bei Längen von km erreichen. Pegmatite sind in allen

Gegenden mit Graniten, Gneisen und metamorphen Gesteinen

verbreitet: Oberpfalz, Bayerischer Wald, Skandinavien, Ural,

Namibia, USA, Brasilien, .... Die in anderen Pegmatiten

verbreiteten Hohlräume mit frei auskristallisierten Mineralien

fehlen im Spessart.

Eindrucksvolles

Beispiel

für einen typischen Turmalin-Pegmatit:

Polierte Platte eines

Turmalin-Pegmatits mit dem Handelsnamen "Patagonia" aus

Brasilien;

aufgenommen am 03.11.2018.

Rechts unten sieht man den periodischen Beginn der

Kristallisation aus der Schmelze in der Form kleiner

Kristalle. Das Gestein hat hier eine granitische

Zusammensetzung (vermutlich stammt der Pegmatit aus

einem Granit). Die Keimauslese führt mit zunehmendem

Wachstum zu großen Kristallen aus

einem perthitischen, leicht gelblichen Feldspat und

Quarz, dazu große schwarze Schörl-Kristalle, etwas

silbriger Muskovit und schließlich grauer Quarz.

Im Zentrum des Pegmatits bilden sich riesige Kristalle,

wie man an dem Feldspat (Mikroklin) links oben erkennen

kann. Der Feldspat zeigt makroskopische

Entmischungslamellen (Perthit). Entlang der bräunlichen

Risse wurde auch etwas Pyrit gebildet. Infolge der

Schnittebene sind die Turmaline (Schörl) quer

bzw. schräg zur Längsachse geschnitten. Vermutlich sind

weitere Mineralien enthalten, so z. B. Amphibol. Die

eindrucksvolle Platte hat eine Breite von

etwa 2,5 m.

Solche Platten werden zur Raumgestaltung im Innern von

Gebäuden eingesetzt. Der Reiz dieses Werksteins liegt in

der selektiven Transluzenz des Quarzes,

wenn man eine solche Platte von Hinten beleuchtet.

Gesehen bei der Manufaktur Horst Zentgraf

GmbH, Im Gewerbegebiet 2, 63846 Laufach (Hain).

|

Im Spessart bestehen die Pegmatite meis aus grauem Quarz und bis

zu 15 cm großen Feldspatkörnern, die stellenweise auch typisch

"schriftgranitsch" verwachsen sind. Weitere Bestandteile sind die

Glimmerminerale Muskovit und Biotit. Diese können auch bis zu 10

cm Größe erreichen. Seltenere (akzessorische) Mineralien wie

Turmalin, Apatit, Spessartin, Allanit, Titanit und weitere

Mineralien kommen nur in den größeren Pegmatiten vor.

Infolge der schlechten Aufschlussverhältnisse sind Funde kaum

mehr möglich.

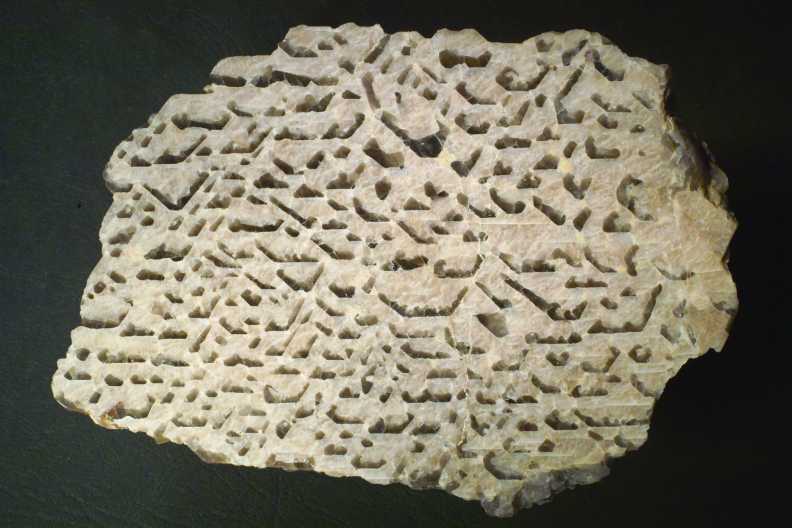

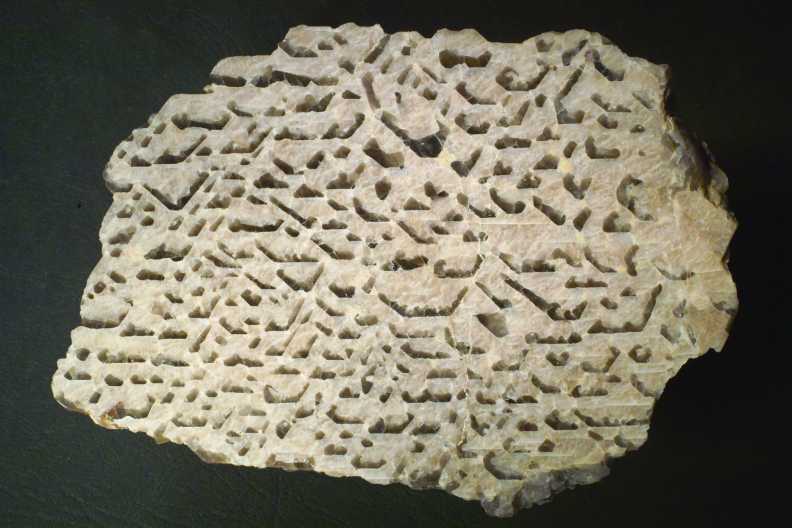

Pegmatit in schriftgranitischer Verwachsung von Quarz (dunkelgrau)

mit

Mikroklin (Kalifeldspat) aus einem Pegmatit von Arendal, Norwegen,

Bildbreite 13 cm

Als Besonderheit kann der Quarz und der Feldspat als orientierte

Verwachsung vorkomen. Dabei sind die Quarze als Relikte in der

Form einer nur teilweise ausgebildeten Form und d. h. in der Regel

ohne Kern in einer Matrix aus Kalifeldspat als Mikroklin bzw.

Mikrolinperthit eingewachsen. Weitere Mineralien fehlen in diesen

Partien. Werden solche Bereiche senkrecht zur c-Achse des

Pegmatits geschnitten, entsteht ein Bild welches entfernt an alte

Schriften erinnern, so dass man solche Gesteine als

"Schriftgranit" bezeichnet. Sie sind auch aus Glattbach bekannt

(siehe OKRUSCH & MATTHES 2013:338 Abb. 22.3):, jedoch liegt

mir kein geschliffenes und poliertes Stück vor. Die Genese dieser

Strukturvariante in den Feldspatpegmatiten ist nicht hinreichend

geklärt.

Mineralien:

Aus der Betriebszeit des Abbaues am Graustein werden in der

älteren Literatur erwähnt:

Quarz, Kalifeldspat, Muskovit, Biotit, Turmalin, Spessartin,

Ilmenit, Rutil und Magnetit.

Diese Mineralien können heute nicht mehr gefunden werden, weil nur

verwitterte Partien zugänglich sind. Allenfalls finden sich Stufen

in alten Sammlungen. Infolge fehlender Hohlräume gibt es keine

idiomorphen Kristalle, so dass kaum sammelwürdige Mineralien gab

und die "gewöhnlichen" Stücke wurden kaum aufgehoben.

Dass es keine Drusen mit frei kristallisierten

Mineralien gibt, kann man so erklären:

Nicht alle Pegmatite sind Neubildungen, die in der Spätphase der

Metamorphose entstanden sind. Insbesondere die Pegmatite der einst

magmatischen Gesteine wie Granite und Diorite entstanden in der

Spätphase der Gesteinskristallisation. Mit der metamorphen

Überprägung wurden diese Gesteine in den Prozess einbezogen und

mechanisch verändert, was man an den verbogenen Mineralien wie dem

Turmalin und den Glimmern gut sehen kann. Die Glimmer wurden

wellig, die Granat-Kristalle deformiert und die Turmaline

zerbrachen und wurden von neu gebildetem Quarz verheilt (siehe

Abb. unten). Dabei kam es auch zum Schließen eventuell verhandener

Hohlräume, die es sicher gab, wie aus historischen Berichten und

auch aus ganz wenigen Eigenfunden bekannt ist.

Schwarzer Turmalin (Schörl), extrem zerbrochen im grauen Quarz,

darüber Muskovit in kleinen Blättchen, gefunden in der 1930er

Jahren

im Steinbruch im Wendelberg bei Haibach, ehemalige Sammlung

GOTTLIEB, aufgenommen in der Universität Frankfurt am 24.06.1997

(heute im Naturwissenschaftlichen Museum der Stadt Aschaffenburg),

Bildbreite ca. 15 cm

In den Pegmatit-führenden Gesteinen im Spessart kann man

grundsätzlich 2 verschiedene Arten von Pegmatiten unterscheiden:

- Pegmatite, die nach der Kristallisation des

Vorläufergesteins entstanden

Diese sind daran erkennbar, dass die Glimmer, Turmaline,

Allanit usw. verbogen, rissig und ganz zerissen sein können

(siehe Foto oben). Eine Materialzufuhr sorgte für ein

Schließen der Risse nach dem Zerbrechen. Damit ist auch

erklärbar, warum es keine Hohlräume mit frei gewachsenen

Kristallen gibt, denn diese sind bzw. wären zerdrückt worden.

Es ist die Folge der Metamorphose bei der Umwandlung des

Granites in einen Gneis. Beispiele sind die Pegmatite im

Biotit-Gneis im Wendelberg bei

Haibach.

- Pegmatite, die nach der Metamorphose entstanden

Diese sind daran erkennbar, dass die Glimmer, Turmaline,

Allanit usw. nicht verbogen sind. Die Glimmer sind dabei

gerade und die Turmaline nicht zerbrochen. Dabei durchschlugen

die jüngeren Pegmatite die älteren Pegmatite (siehe Foto

unten); diese Art der Pegmatite sind in der Regel weniger

mächtig und seltener. Ein Beispiel sind die Pegmatite im

Biotit-Gneis am Godelsberg bei Aschaffenburg; diese

Steinbrüche waren im 19. Jahrhundert im Betrieb.

Verschieden alte Pegmatit-Gänge im Diorit aus dem Tunnel

Metzberg

bei Hain im Spessart, aufgenommen am 05.02.2017,

Bildbreite etwa 1,5 m

Wie in der Natur üblich, gibt es auch zahlreiche

Übergangsformen, die Eigenschaften von beiden Arten

zeigen.

Literatur:

Autorenkollektiv (2012): Granitic Pegmatites.- Elements. An

international Magazine of Mineralogy, Geochemistry, and Petrology

Vol. 8, Number 4, August 2012, p. 241 - 320,

LONDON, D. (2008): Pegmatites.- The Canadian Mineralogist Special

Publication 10, 345 p., many figs., Mineralogical

Assiciation of Canda, Ottwa, Canada.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 663ff.

LORENZ, J. (2020): Pegmatite – Quell für seltene Mineralien.-

NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe Herbst/Winter 2020, S. 58 -

60, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer, Band 44, 220 S., 14 Abb., 3 gefaltete

Beilagen, 1 großformatige mehrfarb. geolog. Karte, [Gebrüder

Borntraeger] Berlin.

MEIER, S. (2021): Schriftgranit. Lapis Info Gesteine und ihre

Mineralin 11.- Lapis Das aktuelle Monatsmagazin für Liebhaber

& Sammler von Mineralien & Edelsteinen, Jahrgang 46,

Nr. 1 Jan. 2021, S. 42 - 45, 10 Abb., [C. Weise Verlag GmbH]

München.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- 336

S. München 1967.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

OKRUSCH, M. & MATTHES, S. (2013): Mineralogie. Eine Einführung

in die spezielle Mineralogie, Petrologie und Lagerstättenkunde.-

9. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, 728 S., 476

Abb., davon 182 in Farbe), zahlreiche Tab. und Formeln,

[SpringerSpektrum Verlag] Berlin.

PFEIFER, E. (1996): 1746 wurde in Höchst am Main die

Pozellanmanufaktur gegründet. Ab 1840, als sie es nicht mehr gab,

kamen die Hächster Figuren als Dämmer Steingut auf den Markt.-

Spessart Heft 3 1996, S. 3 - 6, 6 Abb., [Druck und Verlag

Main-Echo Kirsch GmbH & Co.] Aschaffenburg.

SCHNEIDERHÖHN, H. (1961): Die Pegmatite.- Die Erzlagerstätten der

Erde Band II, 720 S., 264 Abb. im Text und auf 16 Falttafeln,

[Gustav Fischer Verlag] Stuttgart.

STENGER, E. (1948): Die Steingutfabrik Damm bei Aschaffenburg 1827

- 1884.- 208 S., unveränderter Nachdruck 1990 als Veröffentlichung

des Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg e. V., 117 Abb.,

davon 24 Seiten als Anhang, [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH]

Neustadt a. d. Aisch

Der Rotbuchenwald am Grauenstein im Herbst

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite