Der aufgelassene Höllein´sche

Steinbruch

am Stengerts bei

Schweinheim

(Aschaffenburg)

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Teilehmer der Exkursion ins

Spessart-Kristallin unter Führung von Prof. Dr. MATTHES

aus Würzburg anlässlich der 99. Jahrestagung des

Oberrheinischen Geologischen Vereins (OGV) in Bad Orb

besuchten

am 31.03.1978 den Steinbruch.

Der große Steinbruch am Stengerts am 06.09.2006,

also noch vor dem Umbau und rechts am 5. Februar 2012

Der Steinbruch hat inzwischen ein treppenfömiges

Aussehen und die neuen Wände sind entlang der Klüfte angelegt

worden,

aufgenomen am 22.12.2015

Der fertig sanierte Steinbruch mit den

treppenförmigen Absätzen, die sich an den Kluftflächen

orientieren. Der Bewuchs wurde entfernt, so

dass sich die Bewohner der Felsen ansiedeln können,

aufgenommen am 25.02.2018

Mit einem Tag der offenen Tür beim

Schützenverein wurde die Sanierung des Steinbruchs

abgeschlossen,

aufgenommen am 06.07.2019.

Zugang

Der große Steinbruch liegt am Stengerts zwischen Schweinheim,

Aschaffenburg und Gailbach. Zur Anfahrt benutzt man die Straße

zwischen Schweiheim und Gailbach. Von hier führt eine geschotterte

Straße zum Vereinsheim; dahinter liegt der eingezäunte Steinbruch

("Granit" der GK) SE Aschaffenburg-Schweinheim, östlich des

früheren Truppenübungsplatzes der US-Streitkräfte (GK 6021

Haibach, R 1360 H 3450, siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 191,

Aufschluss Nr. 81), die früher in Aschaffenburg stationiert waren.

Achtung!

Da es sich um das eingezäunte Gelände eines

Schützenvereins handelt, ist der Zugang nur außerhalb der

Schießzeiten und nach Absprache mit dem Vorstand des

Vereins möglich.

Ein Betreten ist sonst lebensgefährlich!

Zahlreiche Steinbrüche zeugen von einer ehemaligen Steinindustrie

zwischen Gailbach und Schweinheim. Der große und eindrucksvolle

Steinbruch im Diorit am Stengerts wurde bis 1969 durch die Fa. A.

Höllein zur Schottergewinnung abgebaut.

Anzeige der Fa. Adam Höllein Söhne Aschaffenburg

aus dem Jahre

1957 (Stadt Aschaffenburg & Nagel).

Später aufgelassen, wurde er 1974 vom sehr erfolgreichen

aschaffenburger Schützenverein "St. Sebastianus Aschaffenburg

1899 e. V." in eine Schießanlage umgewandelt. Hier können

nahezu alle gängigen Waffen geschossen werden. Neben Wettbewerben

werden auch Schützen und Jäger aus- und fortgebildet. Es gibt

einen Trapp-Stand, auch dem man auch mit alten

Steinschlossgewehren auf Tonscheiben schießt!

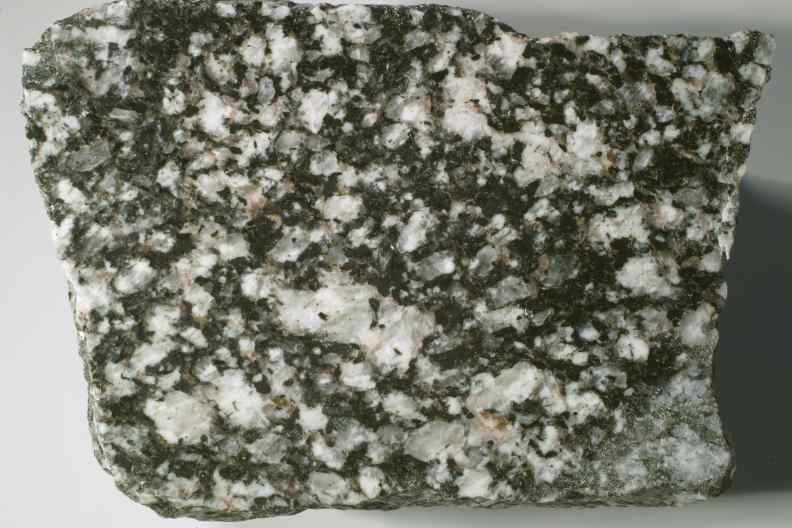

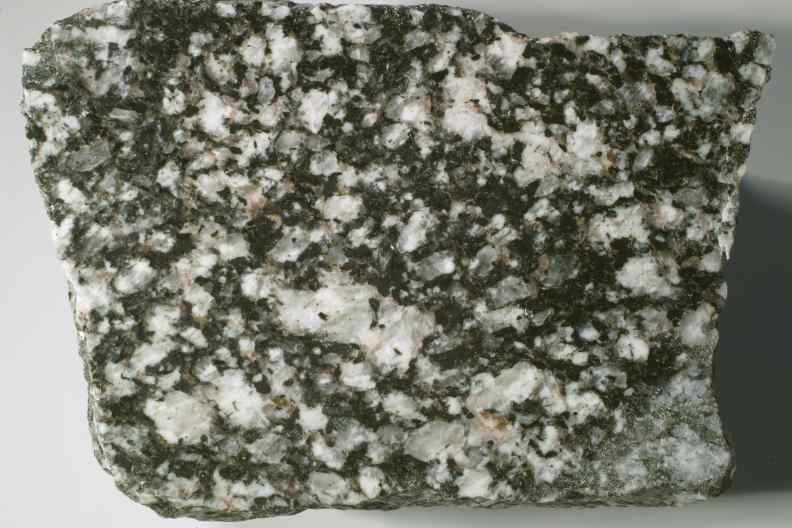

Das Gestein in dem Steinbruch ist ein Diorit - kein

Granit!

Links: Dunkle, steil stehende Amphibolit-Scholle

im Diorit Bildbreite ca. 1 m,

Mitte: Diorit aus dem Steinbruch angeschliffen und poliert,

Bildbreite 10 cm. Hier erkennt man sehr schön den Aufbau des

gesprenkelten Gesteins aus dem hellen Feldspat (Plagioklas), dem

dunklen Biotit und der schwarzen

Hornblende.

Rechts: Rundliche, metergroße Kernsteine des Diorit im oberen

Bereich des Steinbruchs,

aufgenommen am 03.12.2011.

Die Gefügemerkmale des Quarzdiorit-Granodiorit-Komplexes waren

bereits den älteren Beobachtern aufgefallen und hatten zu

widersprüchlichen Deutungen Anlass gegeben. Diese reichten von

rein metamorpher Entstehung des „Hornblendegneisses“ (Thürach

1893) bis zu einer rein magmatischen Bildung des „Diorits“ (Klemm

1895). Vermittelnd nimmt Bücking (1892) an, dass der „Dioritgneis“

durch tektonische Überprägung aus einem Plutonit entstanden sei.

Auch in neuerer Zeit wurde die Entstehung des

Quarzdiorit-Granodiorit-Komplexes kontrovers diskutiert. Der rein

magmatischen Deutung von Braitsch (1957a) setzte Okrusch (1963)

ein „transformistisches“ Modell entgegen, wonach der Diorit durch

„metablastische“ Umkristallisation aus einem metamorphen

Altbestand entstanden ist. Heute unterliegt es jedoch keinem

Zweifel mehr, dass der Quarzdiorit-Granodiorit-Komplex – ähnlich

wie die Diorit- und Granodiorit-Plutone der Bergsträßer Odenwaldes

- eine echte magmatische Intrusion darstellt (Anthes 1998). Die

verbreiteten basischen (schwarzen) Schollen stellen

endomagmatische Einschlüsse dar, wie sie in I-Typ-Magmatiten

typisch sind (White & Chappell 1977). Sie weisen auf den

Bildungsort des quarzdioritischen Magmas im Oberen Erdmantel hin.

Demgegenüber muss die gestreifte Gneis-Amphibolit-Scholle, die im

Höllein’schen Steinbruch am Stengerts ansteht, als großer

Nebengesteins-Einschluss aus der Elterhof-Formation gedeutet

werden. 207Pb-206Pb-Datierungen an einem Einzelzirkon aus dem

Quarzdiorit ergab einen Alterswert von 329,8 +/- 2,1 Ma, der als

Intrusionsalter interpretiert wird (Anthes & Reischmann 2001).

Eine neuere Datierung an Zirkonkristallen erbrachte ein

Kristallisationsalter von 330,4 ±2,0 Ma für den Spessart (SIEBEL

et al. 2012).

Der auflässige Steinbruch am Stengerts, der immer noch frisches

Material bietet, er erschließt den Quarzdiorit-Granodiorit-Komplex

in der Nähe seiner Nordgrenze zur Elterhof-Formation, die zugleich

die Südflanke der Spessart-Antiform bildet. Diese Grenzregion ist

durch eine ausgeprägtere Foliation im Quarzdiorit gekennzeichnet,

ferner durch Einschaltungen von Biotit-Amphiboliten, die in der

SE-Ecke des Steinbruchs in Form einer großen Scholle

aufgeschlossen sind. Sie ähneln den Amphiboliten der

Elterhof-Formation und wechsellagern wie diese mit

Biotit-Hornblende-Plagioklas-und Biotit-Plagioklas-Gneisen,

Biotit-Plagioklas-Schiefern aplitischen Quarz-Plagioklas-Adern

sowie prä- bis syntektonischen pegmatoiden Einschaltungen.

Pegmatit aus Quarz, Kalifeldspat und Biotit im

Diorit,

aufgenommen am 15.11.2011

Mineralien

Bemerkenswert ist das verbreitete Vorkommen von bis zu 2 cm

großen, braunen und oft rissigen Titanit-Kristallen. Diese

„briefkuvertförmigen“ Kristalle fallen durch den starken Glanz

auf. Solche Stücke wurden bis in die 1960er und ~70er Jahren

reichlich gefunden und gelangten in viele Sammlungen. Infolge

des Mangels an zerkleinertem Gestein konnten solche Exemplare

bis zur Sanierung 2011 nicht mehr gefunden werden.

verzerrter, brauner und beschädigter

Titanit-Kristall im Diorit,

Bildbreite 1 cm.

Die wenigen Pegmatite führen selten auch etwas Allanit, wenn

auch nur in Größen bis zu 1 cm.

Als Sekundärmineralien treten in den Klüften selten auf:

Epidot, Chlorit, Sericit, Skapolith, Saponit, Prehnit, Quarz,

Adular, Calcit, Pyrit und Hämatit. Bemerkenswert dabei sind die

bis zu 5 cm mächtigen Kluftfüllungen aus weißem bis bräunlichem

Skapolith. Dieser führt dann reichlich hellbraune

Titanit-Kristalle.

Brauner Titanit-Kristall in einer feinkristallinen

Matrix aus Skapolith (Mejonit mit

deutlichen Marialith-Gehalten),

Bildbreite 4 cm

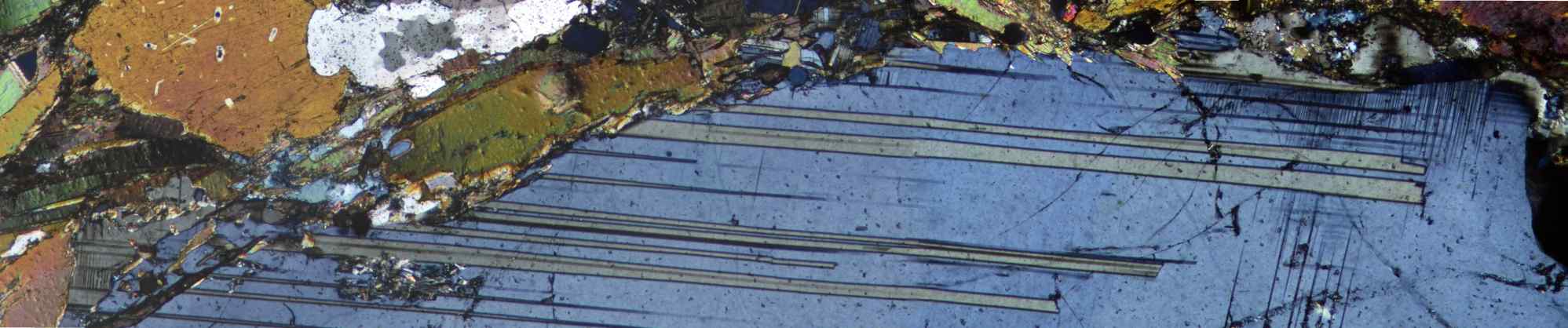

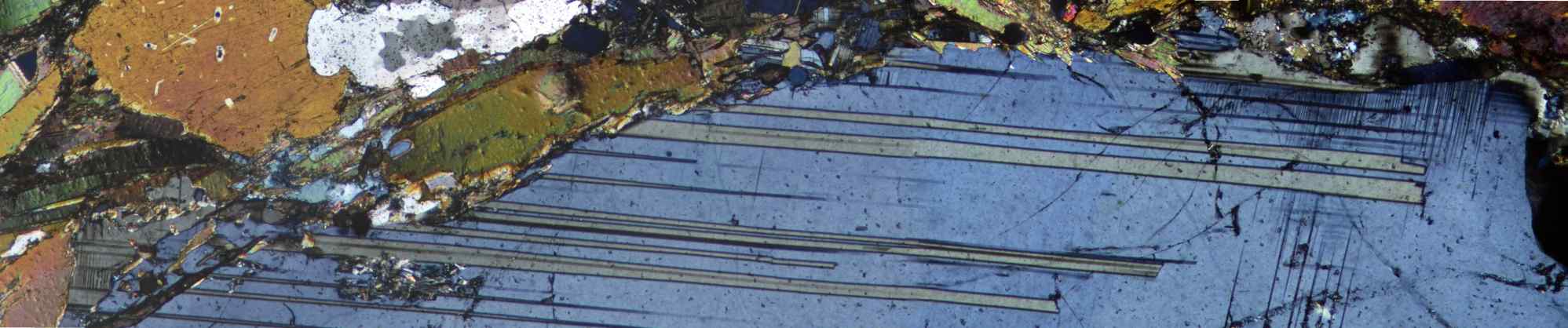

Plagioklas-Kristall aus dem Diorit (Dünnschliff im

polarsierten Licht und gekreuzten Polarisatoren),

Bildbreite 4 mm

Bemerkenswert ist, dass die größten Skapolith-Massen, die aus dem

Spessart bekannt wurden, aus diesem Steinbruch stammen. Sie sind

unscheinbar und werden im Steinbruch bzw. im Haufwerk beim Abbau

kaum als solche erkannt, da man diese beim flüchtigen Hinsehen mit

Feldspäten oder Calcit verwechselt:

Weißliche Massen aus einem derben Skapolith im Diorit als

ca. 2 cm mächtige Gangfüllung,

Bildbreite 22 cm

|

Bruchfläche eines derben, körnigen Skapolith mit lagenweise

eingelagertem Titanit und Amphibol,

Bildbreite 6 cm

|

Angeschliffen und poliertes Gangstück eines feinkörniges,

rissigen Skapoliths aus dem Diorit,

Bildbreite 13 cm.

|

Rissiger Titanit im feinkörnigen, sehr verschiedenfarbigem

Skapolith, der durch die Sprengung zur Lockerung des

Gesteins rissig ist, angeschliffen und poliert,

Bildbreite 6 cm

|

Klüfte mit hellbraunen Eisenoxiden und Schichtsilkaten auf

dem Diorit unter einer Bedeckung aus rundlichen

Verwitterungsformen,

aufgenommen am 21.04.2013

|

Kluft mit Chlorit, Quarz, Epidot und final mit Calcit

gefüllt, wobei der Calcit hier partiell natürlich weggelöst

wurde, Bildbreite ca. 7 cm,

aufgenommen am 21.04.2013.

Es bestand keine Chance, diese Mineralien aus dem ca. 1 t

schweren Block zu lösen.

|

Ca. 3 mm großer, metamikter und dunkelbrauner

Allanit-Kristall im Diorit mit einer charakteristischen

"Sprengsonne";

Bildbreite 5 mm

|

Kleiner, briefkuvertförmger und brauner Titanit-Kristall im

Diorit,

Bildbreite 5 mm

|

Ca. 2 m hoher, schräg durch Bild laufender Harnisch im

Diorit (man beachte den Hammer als Maßstab unten rechts),

aufgenommen am 21.04.2013

|

Felsblock mit grauem Quarz und weißem Skapolith als

Kluftfüllung im Diorit;

aufgenommen am 06.05.2017

|

Der Steinbruch am 15.02.2019

|

Der Steinbruch am 10.04.2020

|

Chlorit-Blättchen neben Epidot auf Quarz einer Kluft im

Diorit,

Bildbreite 1,5 mm

|

Blättriger Hämatit als Tafel in einer Kluft im Diorit,

Bildbreite 6 mm

|

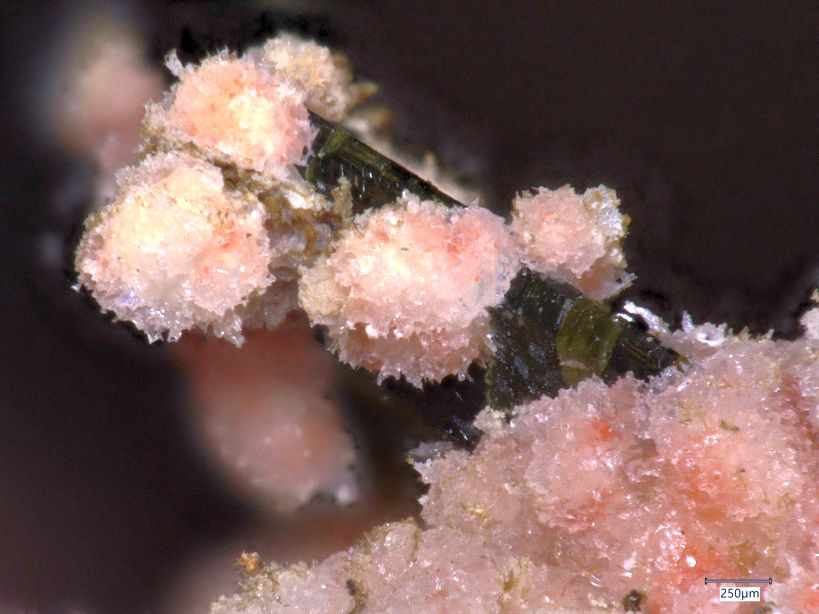

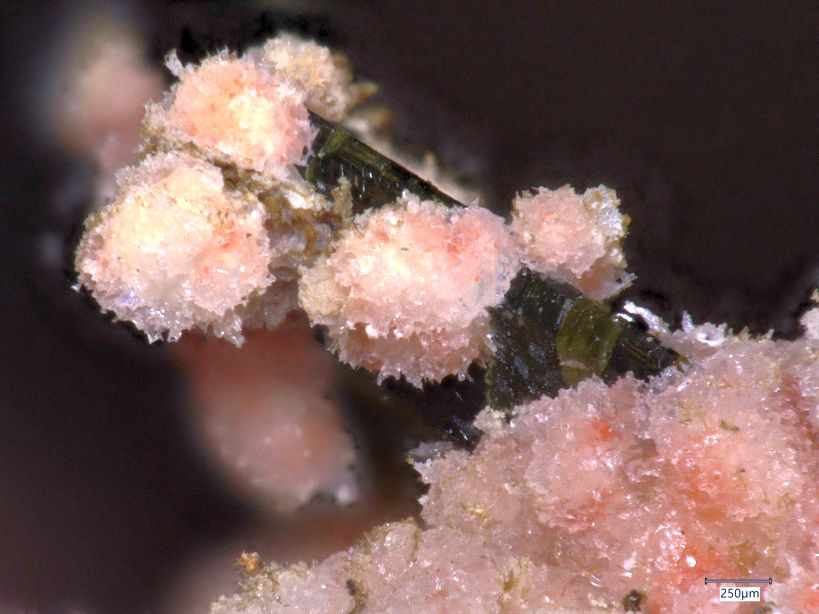

Weißliche Prehnit-Kristalle als kugelig-runde Aggregate auf

Epidot-Kristallen,

Bildbreite 3 mm

|

Die hier aufgeführten Beobachtungen zeigen die Bedeutung des

Aufschlusses für die Genese des im südlichen Vorspessarts

verbreiteten Gesteins. Im Spessart wird derzeit nur noch in einem

Steinbruch bei Dörrmorsbach (Fa. Erwin Stahl)

das gleiche Gestein zur Herstellung von Wasserbausteinen abgebaut.

Aus den vorgenannten Gründen ist der Steinbruch als Geotop im

Kataster des Landesamtes für Umwelt und Geologie in München

geführt (LFU-Nr. 660A004).

Teilnehmer der Führung in den Steinbruch zum Tag

des Geotops am 17.09.2006 im

Schatten der großen Wand.

Die Universitäten der weiteren Umgebung – von Bonn über Mainz

bis nach Erlangen suchen diesen Steinbruch mangels anderer

Vorkommen – im Rahmen von Exkursionen regelmäßig auf. Der

Schützenverein ermöglicht interessierten Gruppen den ungehinderten

Zugang, z. B. auch am bundesweiten Tag des Geotops am 3. Sonntag

im September. Termine können mit dem Vorstand des Vereins

vereinbart werden. Für die Mitglieder des Schützenvereins wurde

zuletzt am 22.05.2011 eine geologische Führung angeboten und bei

schönem Wetter durchgeführt.

Problem?

Der Diorit weist – wie man in dem Steinbruch unschwer erkennen

kann – nur wenige, sehr dünne Klüfte auf, die jedoch keine

Wegsamkeit für eine zirkulierendes Wasser darstellen. Der

Untergrund der Steinbruchsohle besteht aus kaum verwittertem

Gestein mit den gleichen Eigenschaften wie es im Bruch an den

Wänden zu sehen ist, so dass es keine Grundwasservorkommen gibt.

Mit einer Änderung der Eigenschaften des hier anstehenden, von

granitähnlichen Eigenschaften geprägten Gesteins ist aufgrund der

Verwitterungsresistenz und Frostbeständigkeit in den

nächsten paar Generationen nicht zu rechnen. Die Steinbruchsohle

besteht nach einer ebenen Schicht von aufgefülltem Material und

der Bebauung aus dichtem Fels. Ein Versickern von Wasser über die

Klüfte findet – wenn überhaupt – in einem sehr geringen Umfang

statt. Wie man sehen kann, läuft das Regenwasser auf der Zufahrt

aus dem Steinbruch ab.

Der in Teilen nach dem Umbau wieder begrünte

Steinbruch am 05.11.2011 und am 03.11.2011.

Der Steinbruch wurde nach über 30 Jahren des Schießens mit Blei-

und anderen Metallschrot in den Jahren 2010 bis 2012 umgebaut und

dabei die Sedimente aus dem Schrot wiedergewonnen. Ein Abgang von

schwermetallhaltigen Wässern in tiefere Klüfte ist infolge des

Aufbaus des Diorits und der weitgehend geschlossenen Klüftung

nicht zu befürchten. Dazu wurden alle Bäume und Sträucher aus der

Steinbruchwand entfernt und die losen Gesteinsmassen gesprengt.

Immer dort wo mit Schrot geschossen wurde, sind die Reste der

Schrotkügelchen vorhanden. Je nachdem welches Schrot verwendet

wurde (früher nahezu ausschließlich Blei) ist dieser nachweisbar.

Heute wird als Substitut neben Bismut, Stahl auch Wolfram und

Legierungen verschossen, wobei auch ummantelte Metalle Verwendung

fanden. Es gibt inzwischen auch Untersuchungen zum

Langzeitverhalten und zur Verwitterung der Schrote. Diese bestehen

nach BABIUN et al. (2014) aus den aus dem Mineralreich bekannten

Phasen wie z. B. Plattnerit, Cerrusit, Anglesit, Galenit,

Stolzit, Scheelit, Goethit, Lepidokrokit, Smithsonit, Bismoclit

und Abhurit. Diese Mineralien sind aus den Oxidationszonen von

Erzlagerstätten und Bergbauhalden gut bekannt.

Das Material wurde dann bis auf ca. 50 cm mit einem Hammer am

Bagger zerkleinert und abgefahren. Ein Teil des Materials wurde in

Obernau zwischen gelagert. Leider wurden dabei keine der hellen

Partien angefahren, die die schönen Titanit-Kristalle beinhalten.

Auch fanden sich kaum Kluftflächen oder gar offene Klüfte mit den

typischen Mineralien wie Epidot, Chlorit usw. Mit dem Ende der

Sanierungsarbeiten schwinden auch die Chancen auf weitere

Funde.

Wurfmaschinen für die Wurfscheiben oder Tontauben,

rechts die "Tontauben" mit einem Durchmesser von ca. 11 cm,

hergestellt aus einem sehr spröden, keramischen Material und

lackiert mit einer auffälligen Farbe. Die

Scherben der Scheiben findet man im gesamten Steinbruch.

Neuerdings werden auch knallig gelbe Tontauben verwandt,

aufgenommen am 24.12.2011.

Der Steinbruch wird derzeit von Zeit zu Zeit mit schwerem Gerät im

oberen Bereich bearbeitet und die dabei gewonnenen Gesteinsmassen

werden vor Ort zerkleinert und abgefahren. Leider sind dabei kaum

nennenswerte Funde gemacht worden.

Der große Steinbruch mit den teilweise

wiederhergestellten Anlagen (im Vordergrund nicht sichtbar),

aufgenommen am 08.09.2012

Derzeit wird das Gestein abgebaut und in einer mobilen Anlage

zerkleinert und klassiert. Ein Teil der Steine wird an den Rhein

nach Biblis gefahren und dort als Verstärkung in den

Hochwasserdamm des Rheins eingebaut. Das sehr harte und

verwitterungsresistente Gesteine bietet einen hervorragenden

Schutz gegen im Damm wühlende Tiere, die die Dichtigkeit des

Dammes beeinträchtigen können.

So liegen in Sichtweite des inzwischen aus

politischen Gründen still gelegten

Kernkraftwerks Biblis die Berge des Diorits aus Schweinheim,

aufgenommen am 03.04.2014

Wie in vielen, baumlosen Steinbrüchen des Spessarts, wurde

auch dieser Steinbruch zu einem Nistplatz eines Uhus, der sich

aber an dem Schießen nicht stört. Damit sind aufgrund einer sehr

anthropozentrischen Naturschutzgesetzgebung Probleme

vorprogrammiert, die durch eine mehr oder minder merkwürdige

örtliche Auslegung zu Interessenskollisionen führt.

Literatur:

ABTHES, G. (1998): Geodynamische Entwicklung der Mitteldeutschen

Kristallinschwelle: Geochronologie und Isotopengeochemie. – Dr.

rer. nat. Diss. Univ. Mainz, 154 S.

ANTHES, G. & REISCHMANN, T. (2001): Timing of granitoid

magmatism in the eastern mid-German crystalline rise. – J. Geodyn.

31, 119-143.

BABUIN, J. L., MILLER, J. W. & MOORHEAD, K. K. (2014):

Corrosion Mineralogy of common Bird Shot Types in North Carolina,

USA, Environments.- The Canadian Mineralogist Vol. 52 Part

3 June 2014, p. 487 - 500, 6 fig., 5 tabs., The

Mineralogical Society of Canada.

BRAITSCH, O. (1957a): Beitrag zur Kenntnis der kristallinen

Gesteine des südlichen Spessarts und ihrer geologisch-tektonischen

Geschichte. - Abh. hess. Landesamt Bodenforsch. 18, 21-72,

Wiesbaden.

LIPPOLT, H. J. (1986): Nachweis altpaläozoischer Primäralter

(Rb-Sr) und karbonischer Abkühlungsalter (K-Ar) der

Muskovit-Biotit-Gneise des Spessarts und der Biotit-Gneise des

Böllsteiner Odenwaldes. - Geol. Rundschau 75, 569- 583.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- IV + 912 S., 2.532

meist farbigen Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer

ausklappbaren Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 56f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965b): Spessart. - Sammlung

geologischer Führer 44, X, 220 S., Berlin (Borntraeger).

MATTHES, S., OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1967): Das kristalline

Grundgebirge des Vorspessarts.- in Backhaus, E. (1967):

Exkursionsführer zur 88. Jahrestagung des Oberrheinischen

Geologischen Vereins vom 28. März - 1. April 1967 in

Aschaffenburg.- Nachricht. d. Naturwissenschaftl. Museums d. Stadt

Aschaffenburg, Heft 74, 113 S., Aschaffenburg.

MATTHES, S. (1978): Der kristalline Spessart (Exkursion C am 31.

März 1978).- Jahresberichte und Mitteilungen des

Oberrheinischen Geologischen Vereins N. F. 60, S. 65 - 78,

4 Abb., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

NASIR, S., OKRUSCH, M., KREUZER, H., LENZ, H. & HÖHNDORF, A.

(1991): Geochronology of the Spessart crystalline complex,

mid-German crystalline rise. - Mineral. Petrol, 43, 39-

55.

OKRUSCH, M. (1963): Bestandsaufnahme und Deutung dioritartiger

Gesteine im südlichen Vorspessart. Ein Beitrag zum Dioritproblem.

- Geol. Bavarica 51, 4-107, München.

OKRUSCH, M. & RICHTER, P. (1969): Zur Geochemie der

Diorit-Gruppe – Vergleichende Untersuchungen an Gesteinen des

Bayerischen Waldes, des Spessarts und des Odenwaldes

(Süd-Deutschland). - Contrib. Mineral. Petrol. 21, 75-

110.

OKRUSCH, M. & WEBER K. (1996): Der Kristallinkomplex des

Vorspessart. - Z. geol. Wiss. 24,141-174, Berlin.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

Stadt Aschaffenburg & NAGEL, W. A. [Hrsg.] (1957):

Aschaffenburg Mittelpunkt des fränkischen Untermaingebietes.-

Deutschland baut auf. Eine Folge deutscher Städte- und

Landschaftbilder von gestern und heute, 196 S., 268 SW-Abb. (davon

100 als Photos), 5 Farbtafeln (davon 1 ausklappbar), [Kuwe-Verlag]

Hanau.

SIEBEL, W., ERGOLU, S., SHANG, C. K. & ROHRMÜLLER, J. (2012):

Zircon geochronology, elemental and Sr-Nd-isotope geochemistry of

two Variscan granitoids from the Odenwald-Spessart crystalline

complex (mid-German crystalline rise).- Miner. Petrol., 105,

187 - 200, Berlin.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000, Blatt 6021 – Haibach, 246 S., München (Bayer.

Geol. Landesamt).

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite