Mineralien

aus Altenmittlau -

bunt und formenreich

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

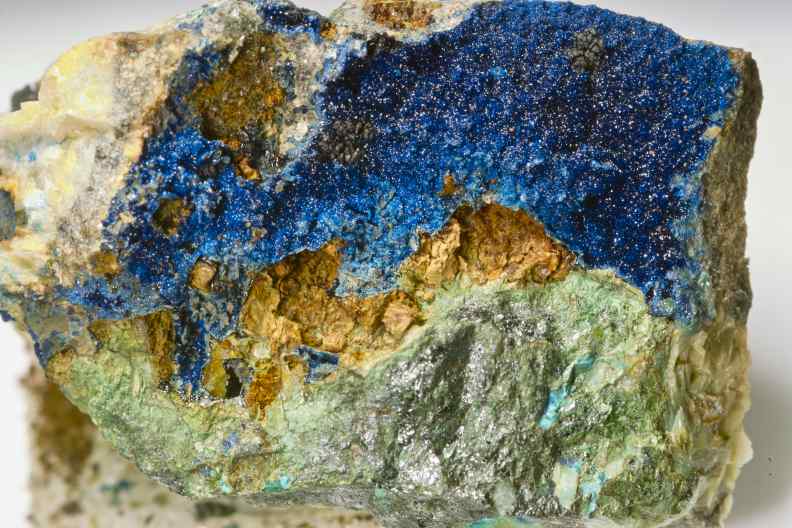

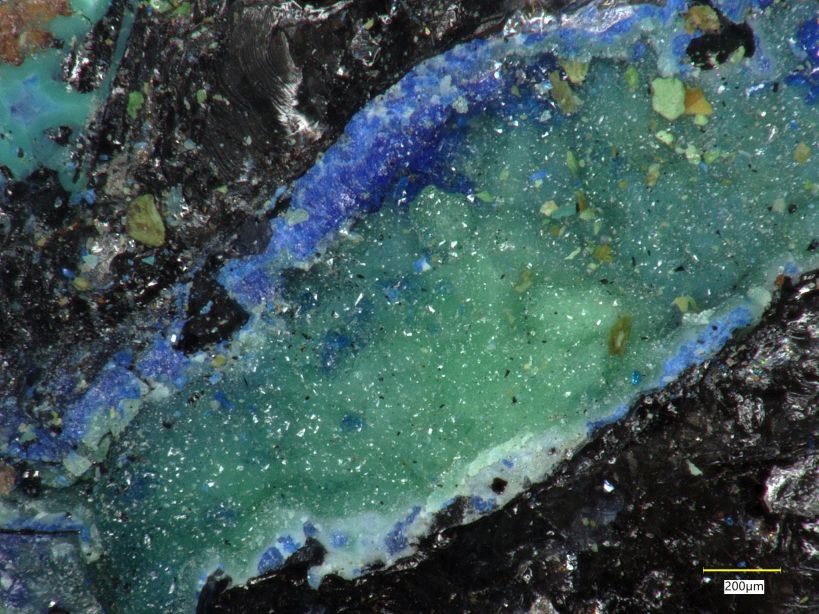

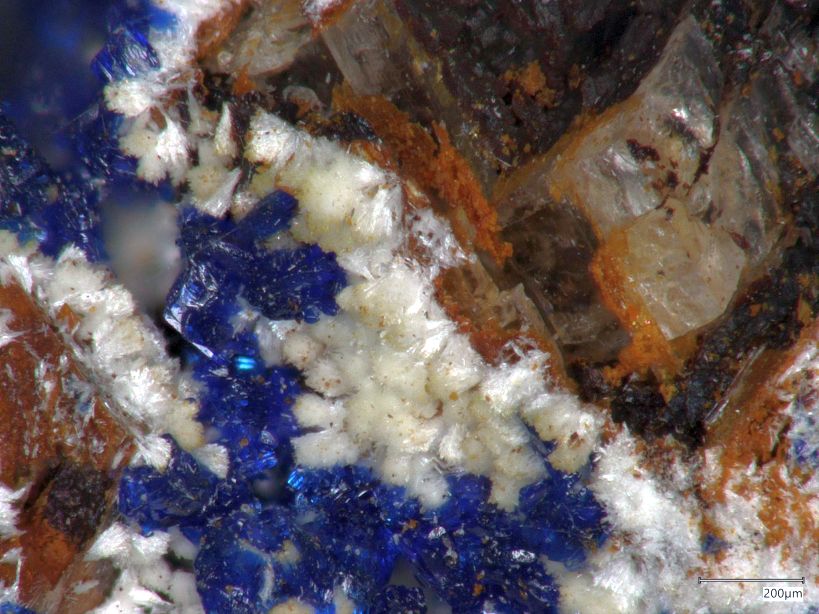

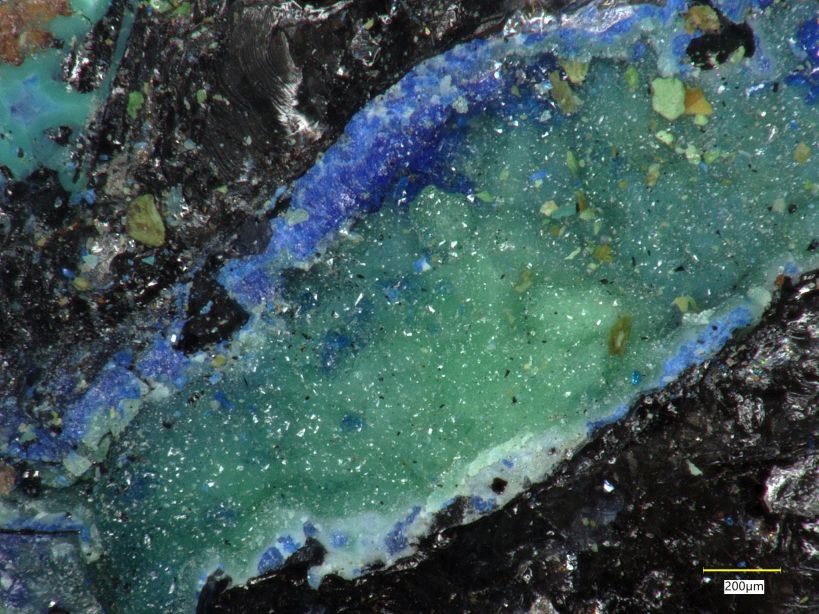

Links: Aus dem Steinbruch in Altenmittlau

stammen sicher die schönsten Azurit-Kristalle in Deutschland:

Hier ein ca. 2 cm großes Aggregat aus blauem Azurit, partiell

in

grünem Malachit umgewandelt (Pseudomorphose). Das

Kristallaggregat hing an der Decke einer flachen Druse!

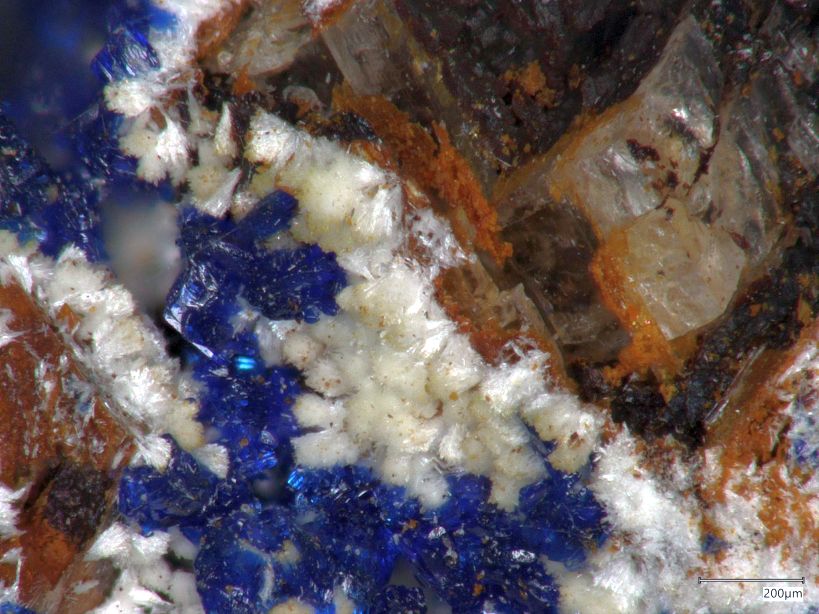

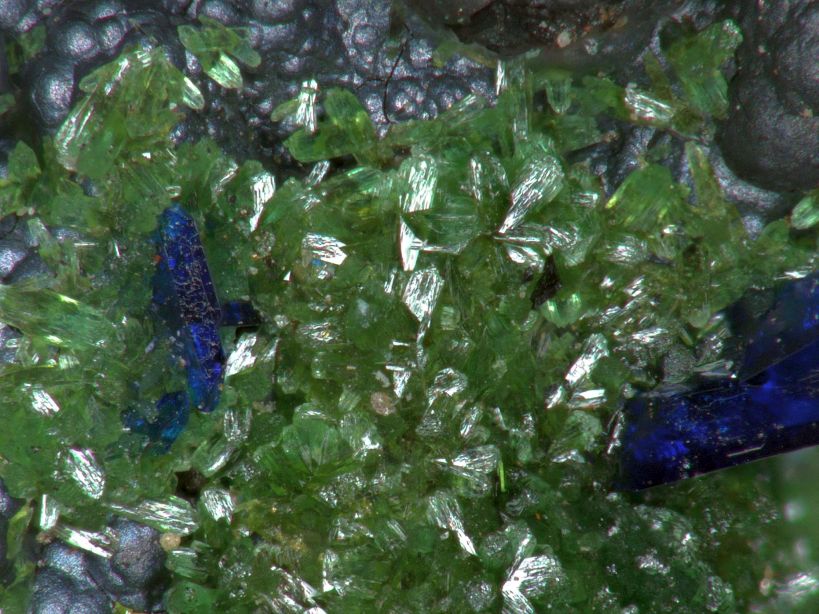

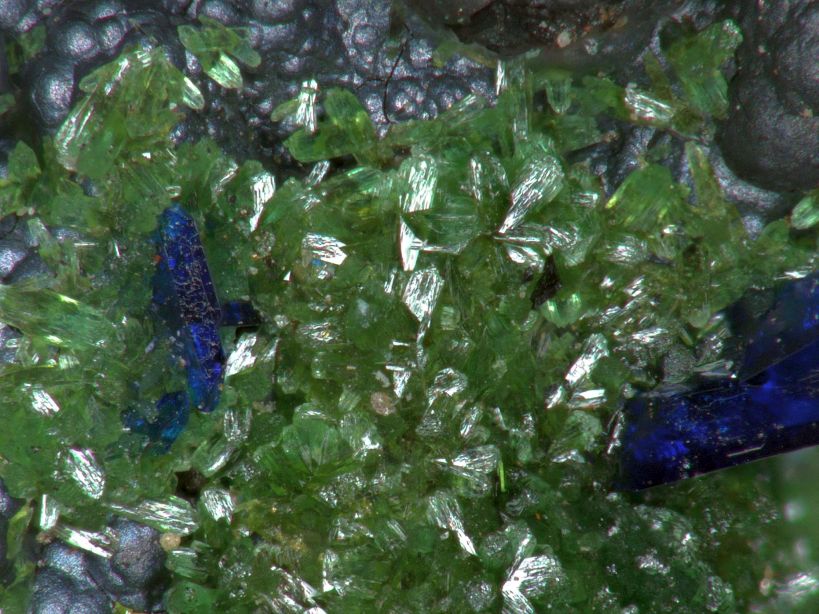

Rechts: Meißelförmige, tielblaue und hochglänzende

Azurit-Kristalle auf einem Dolomit, der von grünem Konichalcit

überkrustet ist,

Bildbreite 7 mm.

Die farbenfrohen Mineralien sind unter Mineraliensammlern berühmt

und so war der Steinbruch oft das Exkursionsziel. Das häufigste

Mineral auf den Carbonaten ist Azurit und dann Malachit; Azurit

kommt in großer Vielfalt vor. Die Gesamtzahl der Mineralien dürfte

indes nur bei etwa 25 liegen. Die Bestimmung insbesondere der

grünen, gelbgrünen und gelben Phasen erweist sich als sehr

schwierig, da Mischkristallbildungen verbreitet sind. So können

die Farbe und die Form nur beschränkte Hinweise geben. Auch bei

den Carbonaten ist das schwer, denn neben Dolomit kommt auch

Ankerit und selten Calcit vor. Besonders schwierig sind die

krustenförmigen, grünen Mineralien zu bestimmen. Die Bilder sollen

hier nur einen Hinweis geben. Die meisten der abgebildeten Stücke

sind einwandfrei bestimmt worden.

Anglesit

Pb[SO]4

Das Sulfat soll in kleinen Kristallen neben Galenit

gefunden worden sein (BOSSE & BLEUEL 1988). Das Mineral wurde

von SCHMITT (1991) als fraglich bewertet. Infolge des hohen

Carbonatdargebotes aus dem ungebenden Gestein mit Ankerit-Dolomit

erschien es auch sehr unwahrscheinlich, dass hier ein Sulfat

gebildet wurde. Eigene Nachweise lagen bisher nicht vor. Aber

inzwischen konnten weiße Nadelbüschel als Anglesit identifiziert

werden, so dass das Vorkommen als gesichert gilt, aber der

Anglesit ist sicher im Umfeld von zersetzten Galenit-Kristallen

häufiger als bisher vermutet.

Weiße, nadelige Anglesit-Büschel auf Dolomit und

neben Tenorit,

Bildbreite 1,5 mm.

Feinnadeliger Anglesit, überwachsen von einzelnen

Azurit-Kristallen. Slg. ZELLMANN;

Bildbreite 3 mm.

Es ist wohl so, dass die grauen Massen im direkten Kontakt zum

noch frischen Galenit aus Anglesit bestehen, während die äußeren

Hüllen dann Cerrusit sind. Das ist damit erklärbar, dass der

Schwefel aus dem Galenit zunächst ein Sulfat bildet, wärend die

Übermacht des Calciums aus dem umgebenden Dolomit zur Bildung von

Cerrusit führt. Visuell ist das nicht erkennbar.

Ankerit

Ca(Fe2+,Mg,Mn)[CO3]2

Die Mehrzahl der Drusen innerhalb des Dolomits ist mit einem

Mischkristall der Carbonat-Reihe ausgekleidet. Die Mehrzahl der

dunklen, oft angewitterten, spaltrhomboedrischen Kristalle

erreicht kaum 3 mm an Größe.

Sattelförmig verkrümmte, hellbraune

Ankerit-Kristalle mit einem Überzug aus Azurit

und Manganoxiden,

Bildbreite 12 cm

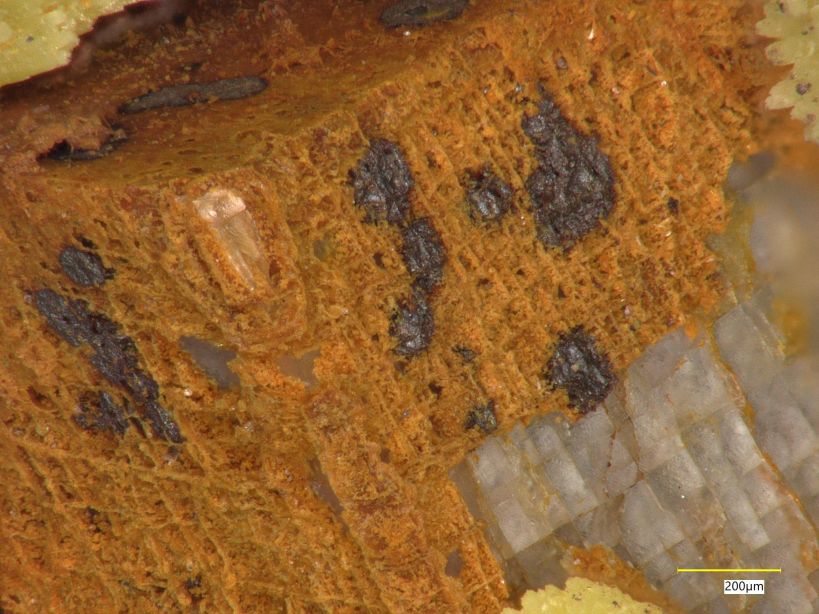

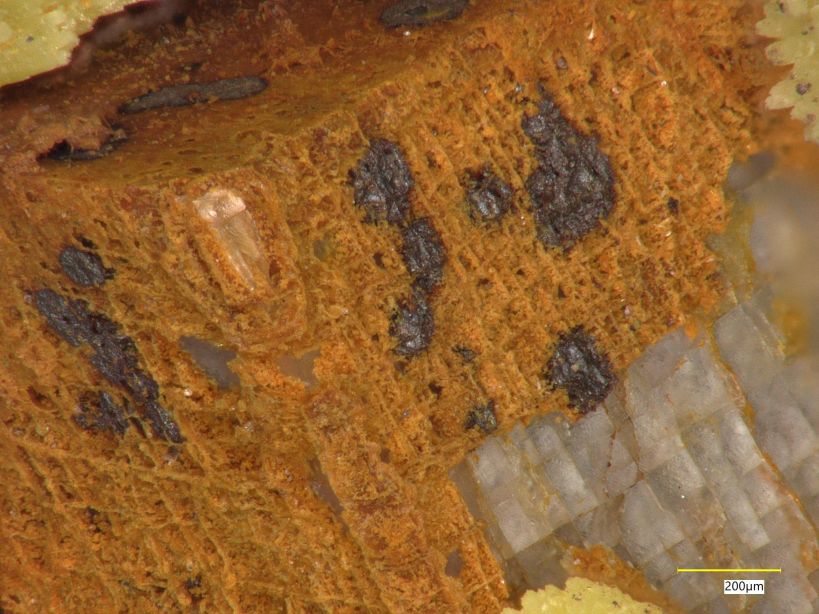

Angewitterter Ankerit, bei dem das ausgewitterte Eisenhydroxid

gitterförmig auf den

Spaltrissen auskistallisiert;

Bildbreite 1,5 mm.

Aragonit

Ca[CO3]

Als rezente, tropfsteinartigen Bildungen innerhalb des Dolomits

aus den oberen Teilen konnte Aragonit nachgewiesen werden. Auch 3

mm große Kristalle konnten von BOSSE & BLEUEL (1988)

nachgewiesen werden. Es handelt sich um farblose Nadeln, die auf

einem Mischkristall zwischen Ankerit und Dolomit aufgewachsen

sind. Es sind sicher sehr junge Kristalle. Der Unterschied zum

Calcit kann bei hoher Vergrößerung in der fehlenden Spaltbarbeit

und der chemischen Zusammensetzung (Unterscheidung gegenüber den

Sulfaten) erkannt werden.

Eigene Bestätigungen liegen inzwischen vor, so dass meine Skepsis

verflogen ist.

Farblose Aragonit-Nadeln in einer dünnen Kluft im

sehr porösen Ankerit-Dolomit mit

schwarzem Mangan-Oxid aus der Sammlung von Reinhold FRANZ(†),

Obernau;

Bildbreite 3 mm.

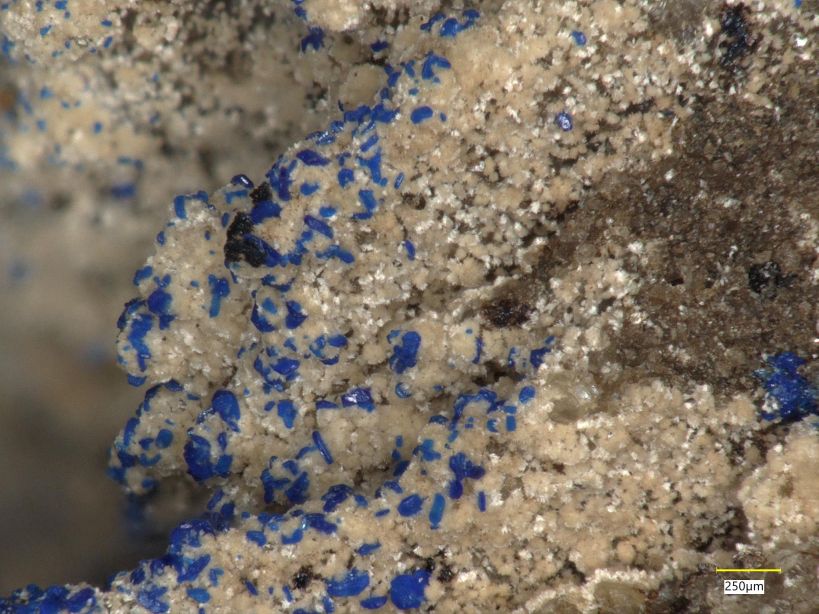

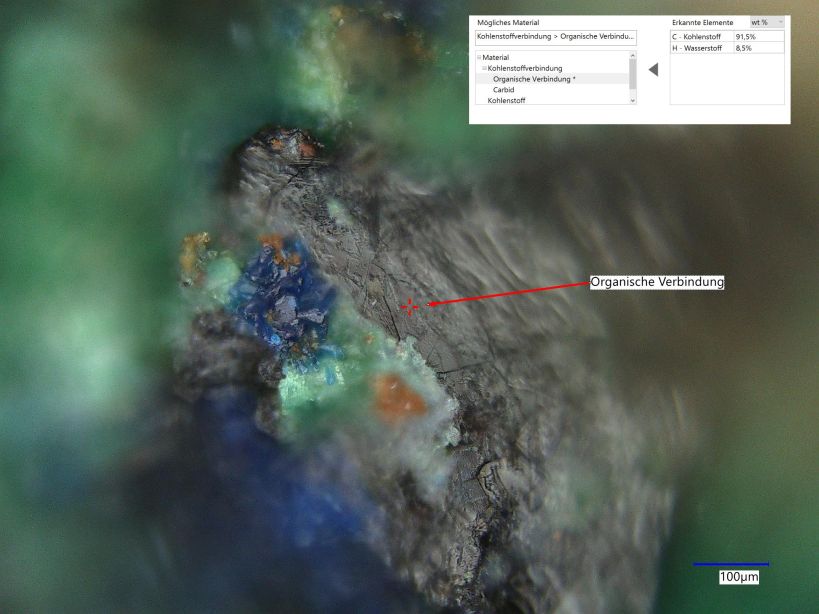

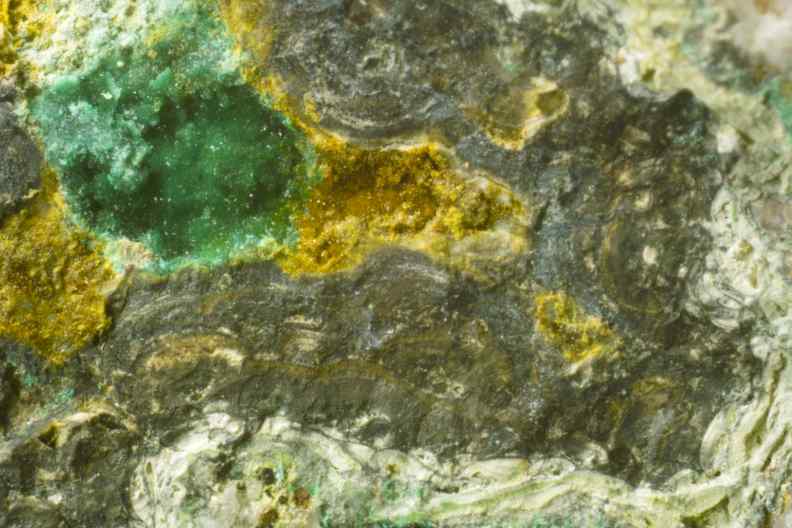

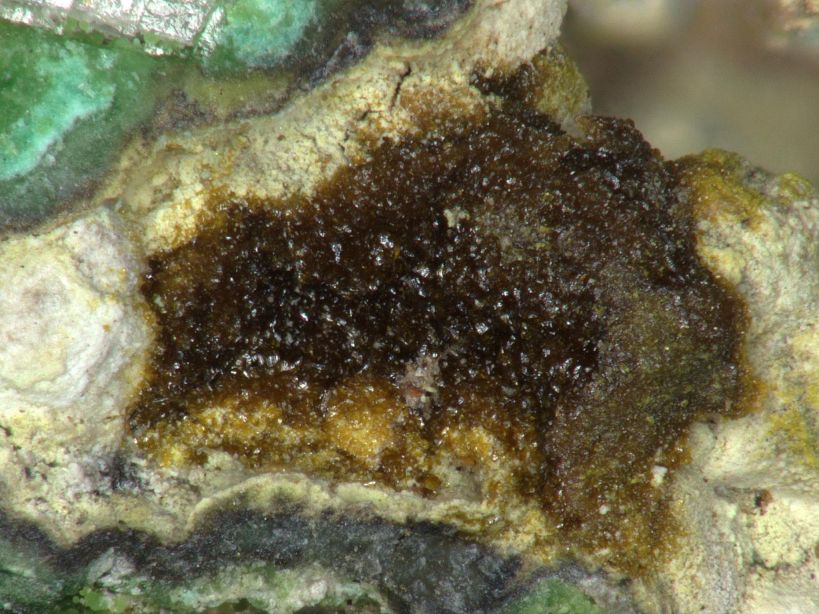

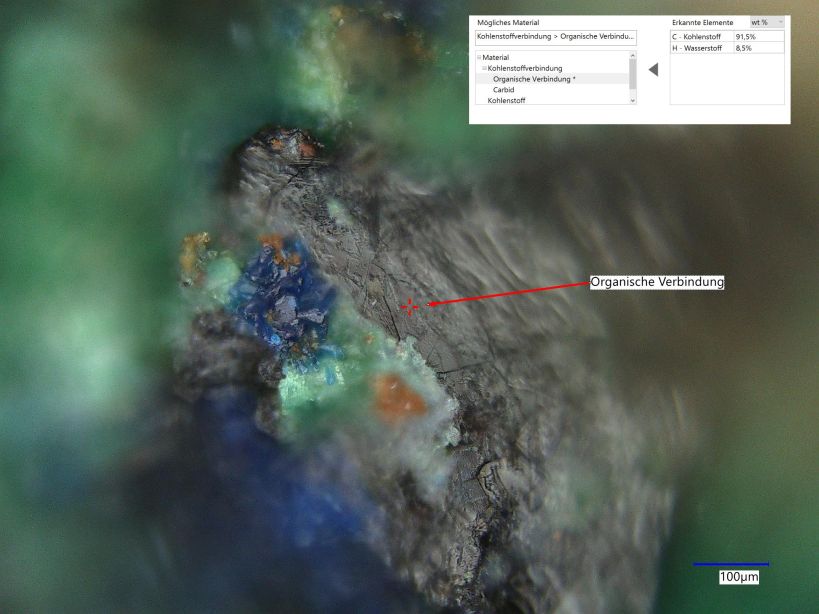

Asphalt als Kohlenwasserstoff

Auch wenn es nach heutiger Auffassung kein Mineral im eigentlichen

Sinne ist, wird es hier beschrieben, denn man kann den schwarzen

Asphalt sehr leicht mit den ebenfalls schwarzen Manganomelanen

verwechseln. Asphalt war bisher nicht aus Altenmittlau beschrieben

worden. Der Asphalt ist rissig und bricht muschelig. Dies derben,

muschelig brechenden und rissigen Massen werden bis zu 5 mm groß.

Man kann sich die Bildung so vorstellen, dass die Fluide, die die

Metalle aus dem Kupferschiefer mobilisierten, auch

Kohlenwasserstoff gelöst und in die Hohlräume transportiert haben.

Ähnliches kennt man beispielweise von den Drusen im Steinbruch

Juchem bei Niederwörresbach.

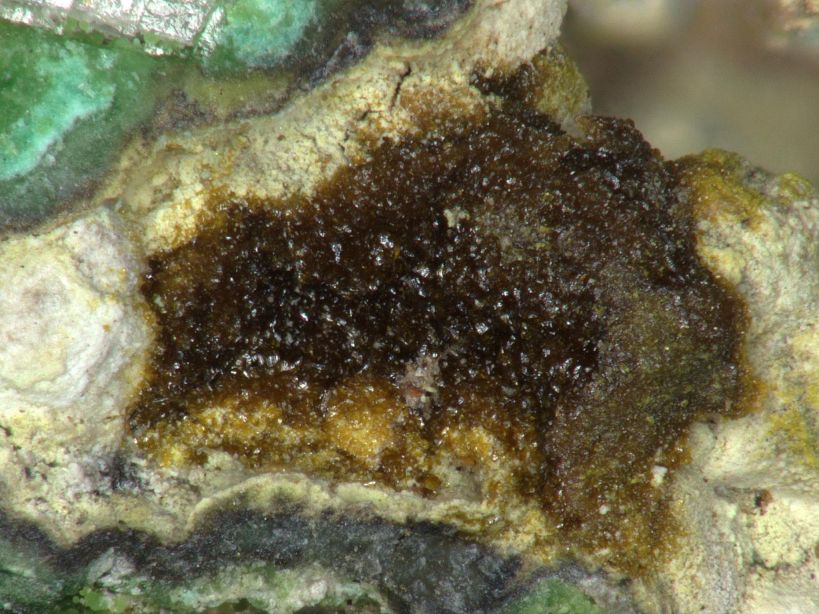

Schwarzer, muschelig brechender und rissiger

Asphalt neben Azurit,

Bildbreite 1 mm.

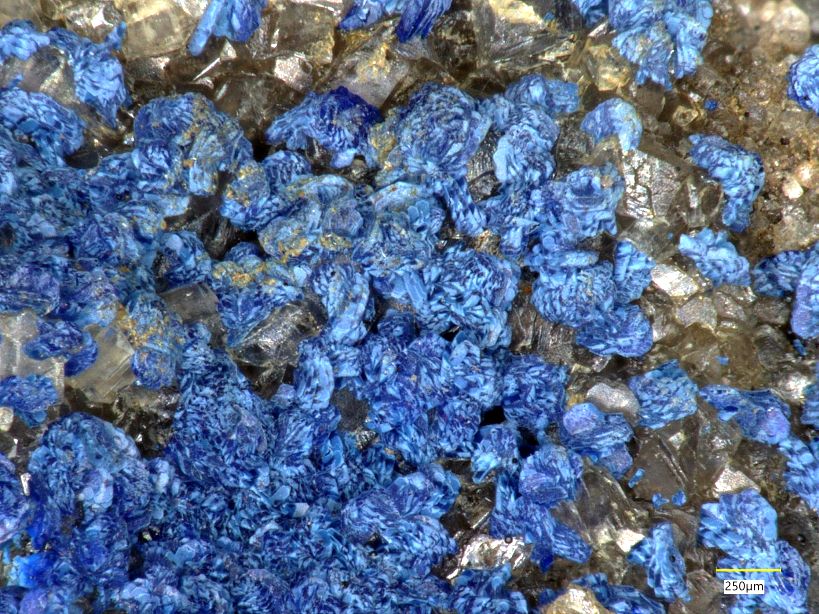

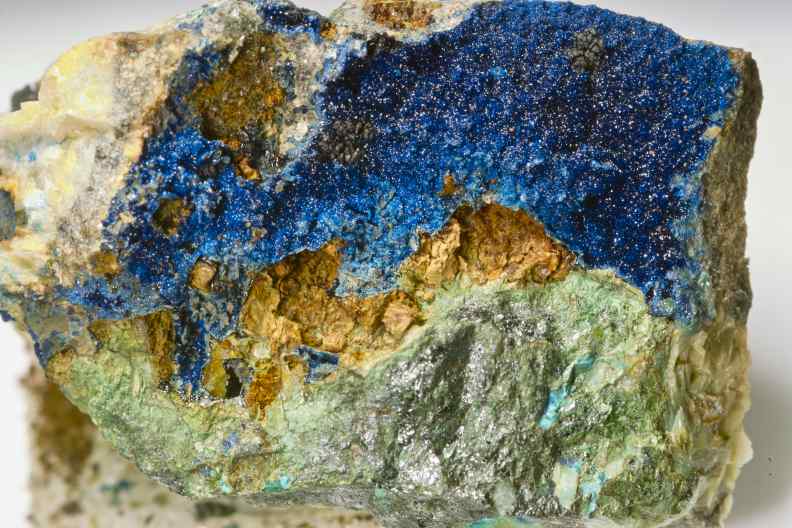

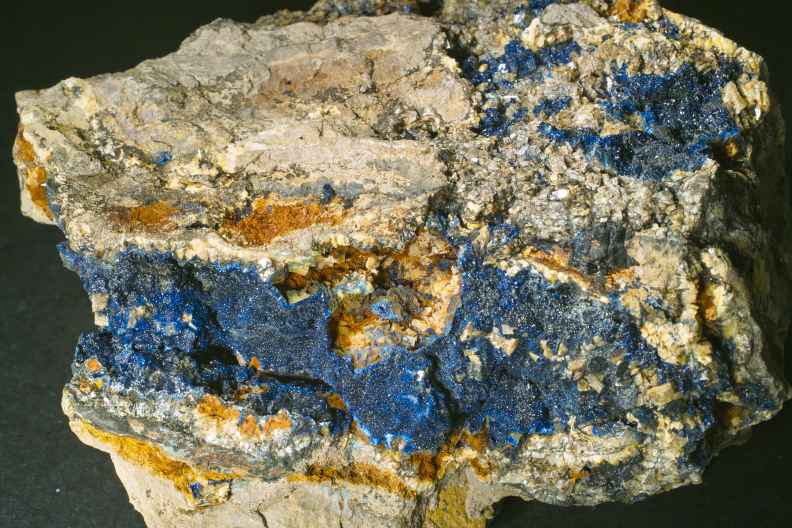

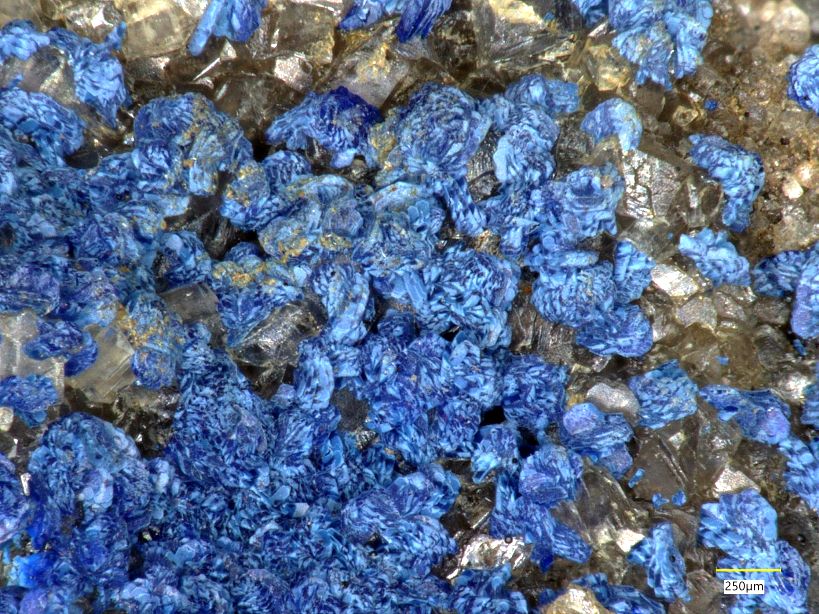

Azurit Cu3[OH|CO3]2

Das auffallenste und berühmteste Mineral kommt hier innerhalb von

Klüften als dünner kristalliner wie auch erdiger Beläge vor. In

Drusen können einzelne Kristalle bis zu 1 cm Größe, kugelige

Aggregate aus einzelnen Kristallen auch 4 cm Größe erreichen.

Aggregate aus oft wirr angeordneten Kristallen erreichen bis zu

6,5 cm.

Die Farbe der kleinen Kristalle ist oft hellblau, größere

Kristalle sind meist viel dunkler und können bei kugeligen

Aggregaten auch fast schwarz erscheinen. Der Azurit wird oft von

weiteren Mineralien wie Konichalcit

begleitet. Pseudomorphosen durch Malachit

sind stellenweise verbreitet.

|

Nadelige Azurit-Kristalle, dazu ein schwarzes Manganoxid

auf Dolomit; gefunden 1974;

Bildbreite ca. 2 cm.

|

Meißelförmige Azurit-Kristalle mit einem schwarzen

Manganomelanen;

Bildbreite ca. 1 cm.

|

Kugeliges, schwarzblauen Azurit-Aggregat auf rissigem

Dolomit; an der glänzenden Oberfläche erkennt man den

rhomboedrischen Querschnitt der am Aufbau beteiligten

Kristalle;

Bildbreite 2 cm.

|

|

Hellbrauner Ankerit mit weißem Quarz als "Kern" für ein

größeres Azurit-Aggregat;

Bildbreite 2 cm.

|

Ein Rasen aus kleinen, blauen Azurit-Kristallen auf

rhomboedrischen Dolomit-Kristallen;

Bildbreite ca. 1 cm. |

Azurit als blaue Kruste neben und auf Malachit, aus

Tennantit hervorgegangen. Der silbrige Tennantit ist

rechts der Bildmitte unten sichtbar;

Bildbreite 2 cm.

|

Schwarzblauer, stark glänzender Azurit als keilförmige

Kristalle mit sehr hellem Dolomit;

Bildbreite 3 cm.

|

Hellblaue Azurit-Ringe auf einer Schichtfläche im Dolomit,

gefunden 1996;

Bildbreite 3 cm. |

Kleiner Azurit-Kristall in einer Druse im Dolomit, gefunden

1977;

Bildbreite 5 mm.

|

Dünne Kruste aus hellblauen Azurit-Kristallen auf

alterierten Dolomit- bzw. Ankerit-Kristallen, Slg. HAPPEL,

Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm.

|

Typisch für Altenmittlau: Kavernöse Azurit-Kristalle, bei

denen bei der Kristallisation noch glaskopfartige

Manganoxide vorhanden waren, die später abfielen, so dass

der Eindruck der rundlichnegativen Formen entsteht, gefunden

1985;

Bildbreite 3,5 cm. |

Hell- bis dunkelblaue Azurit-Kristallaggregat mit

radialstrahligem Aufbau mit einem helleren Kern, Slg. Heinz

HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm.

|

Meißelförmige, tiefblaue und längsgeriefte Azurit-Kristalle,

Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 3 cm.

|

Leicht stumpfe, blaue Azurit-Kristalle mit Dolomit als

Zersetzungsprodukt von Chalkopyrit, Slg. HAPPEL,

Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm. |

Tiefblaue Azurit-Kristalle als radial angeordnete

Kristallgruppen auf hellbraunem Dolomit, Slg. HAPPEL,

Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm.

|

Kugelig-rundliche, blauschwarze Azurit-Gebilde auf Dolomit,

Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 4 cm.

|

Hohlraum einer ehemaligen Muschel (oder eines Brachiopoden),

ausgekleidet von Dolomit und darauf die

Azurit-Kristallaggregate, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 5 cm. |

Malachit- und Azurit-Kristalle, teils überkrustet von weißem

Calcit auf derbem Chalkopyrit mit angewittertem Ankerit,

Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 4 cm.

|

Kleine, tiefblaue Azurit-Kristalle als dichter Kristallrasen

auf Dolomit. Das Stück stammt wegen der rissigen

Verwitterung aus den oberen Bereichen des Steinbruchs;

Bildbreite 10 cm.

|

An der Oberfläche hellblauer Azurit in kleinen

Kristallaggregaten auf Dolomit aus der Sammlung ZELLMANN;

Bildbreite 3 mm. |

Tiefblaue Azurit-Kristalle auf einer grünen,

kleinkistallinen Kruste aus Bayldonit. Ehemals Sammlung

Werner STROBEL (*09.03.1946 †22.03.2021), Wörth;

Bildbreite 1,5 mm.

|

Dünne, blaue Azurit-Kristallrasen auf einem leicht

oxidierten Ankerit. Der Azurit stammt aus den vielen,

kleinen Tennantit-Kristallen, die völlig zu einem braunen

Mulm verwittert sind. Das außergewöhnlich große, abgesägte

Stück stammt aus der ehemaligen Sammlung von Familie

BRENNER;

Bildbreite 18 cm.

|

Grünlich-weiße Olivenit-Nadelbüschel mit tiefblauem Azurit

auf hellbraunen Dolomit-Kristallen aus der Sammlung von

Werner STROBEL;

Bildbreite 1,5 mm.

|

Azurit, partiell in Malachit pseudomorphisiert. Das

Kristallaggregat hing einst an der Decke einer Druse, so

dass sich ein Wassertropfen hier bilden konnte, der die

Umwandlung förderte. Ehemals Sammlung von Jürgen

BREITENBACH(†);

Bildbreite 10 mm.

|

Baryt Ba[SO4]

Das sonst sehr verbreitete Mineral im Spessart ist hier sehr

selten. Wie jedoch die Spuren in den Drusen zeigen, war es einst

in vielen Drusen als dünne Tafeln vorhanden. In wenigen Fällen

konnte weißer Baryt als Relikte gefunden werden.

In den Zwischenräumen ehemaliger Baryt-Tafeln

kristallisierten tiefblaue Azurit-

Kristalle,

Bildbreite 2 cm

Bayldonit PbCu3[OH|AsO4]2

Bayldonit wurde von Gunther ZIMMERMANN nachgewiesen; eigene

Bestimmungen oder Nachweise waren bisher nicht vorhanden. Die

Ansprache der vielen grünen Krusten ist ohne weitergehende

Untersuchungen nicht sicher möglich. Das hier ist das typische

Beispiel, denn ohne chemische Analyse würde man nicht zu dem

Mineral Bayldonit gelangen.

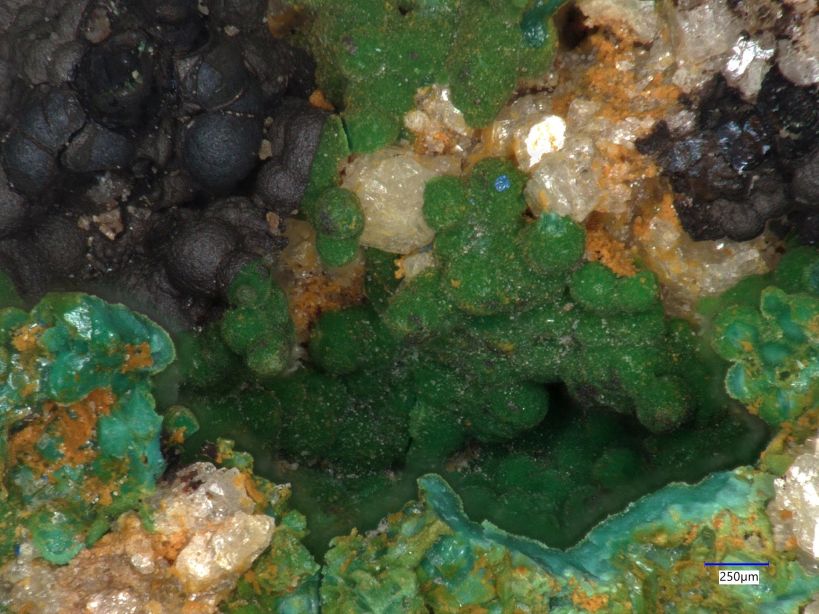

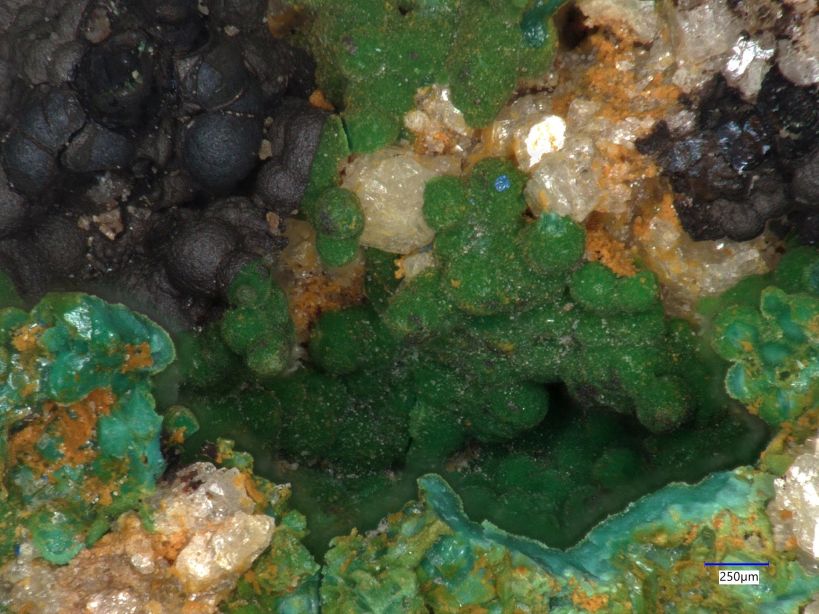

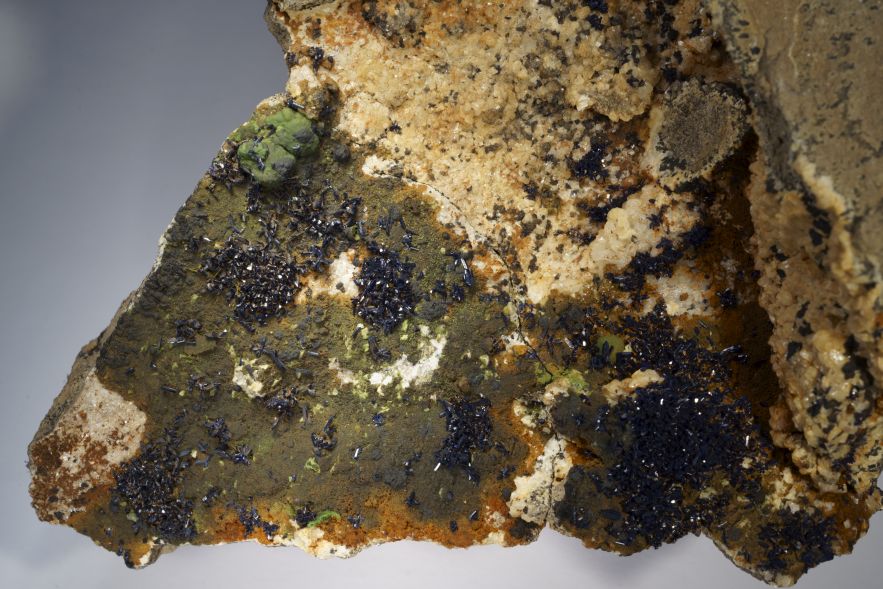

Grüne Bayldonit-Krusten auf Dolomit; daneben

schwarze Aggergate eines

Manganomelans;

Bildbreite 3 mm.

Brochantit Cu4[(OH)6|SO4]

Brochantit soll nachgeweisen worden sein; eigene Bestimmungen oder

Nachweise sind nicht vorhanden. Das Vorkommen eines Sulfates wäre

sehr ungewöhnlich.

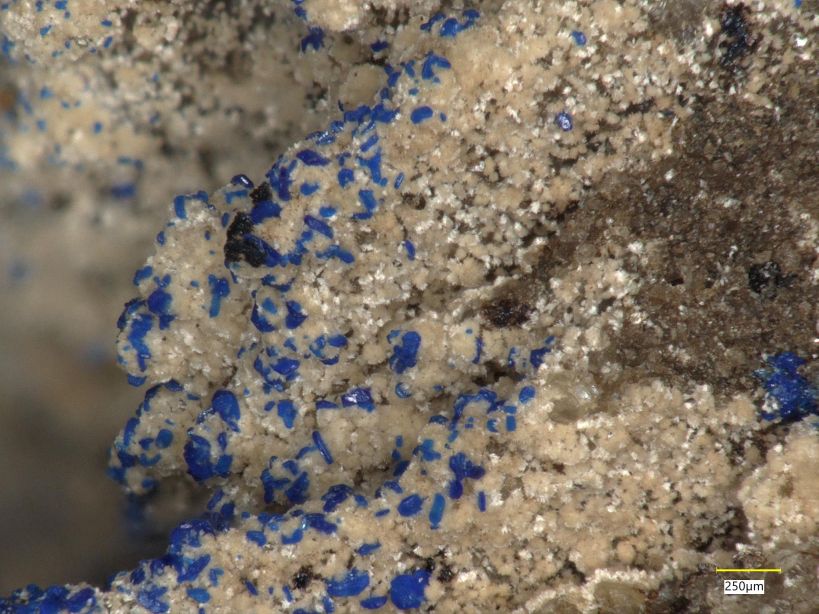

Beudantit PbFe33+[(OH)6|SO4|AsO4]

Beudantit sollte nachgeweisen sein (LORENZ 2010:389 mit dem Bezug

auf SCHMITT); eigene Bestimmungen oder Nachweise waren bisher

nicht vorhanden. Nun konnten tatsächlich Beudantit sicher

nachgewiesen werden:

Grüne Beudantit-Pusteln neben blauem Azurit und

schwarzes Manganoxid,

Bildbreite 3 mm.

Bornit Cu5FeS4

Bei der Analyse von Chalkopyrit konnt auch Bornit nachgewiesen

werden.

Calcit Ca[CO3]

Farblose, skalenoedrische und glänzende Calcit-Kristalle sind sehr

selten in den tiefen Dolomiten. Undeutliche spaltrhomboederförmige

Calcit-Kristalle finden sich stellenweise reichlich als

Auskleidung der Drusen in den höheren Dolomit-Schichten. Die

Kristalle können angelöst und nicht glänzend 1,5 cm erreichen.

Drusen wurden in einer Größe bis zu 25 cm gefunden. Der Boden der

Drusen ist deutlich anders und immer dunkler ausgebildet.

Weißer Calcit mit den Hohlräumen von ehemaligen

Manganoxiden als Hohlraumfüllung

im Dolomit, gefunden 1975.

Bildbreite 12 cm

Schmutzigweiße, skalenoedrische Calcit-Kristalle

im Dolomit, gefunden 1980

Bildbreite 11 cm

Schneeweißer Calcit in einer Druse mit Ankerit im

Dolomit,

Bildbreite 5 cm

Cerrusit

Pb[CO3]

Farbloser Cerrusit findet sich weit verbreitet in der Nähe von Galenit als bis zu 10 mm große Kristalle.

Zahlreiche Pseudomorphosen von Cerrusit nach Galenit wurden in den

Drusen gefunden. Zwillinge und sehr selten auch Drillinge werden

beobachtet. Die Kristallformen sind sehr vielfältig.

Cerrusit nach Galenit, teils als farblose

Kristalle

Bildbreiten 1,5 cm und 1 cm

Schwertförmiger Cerrusit-Kristall,

Bildbreite 10 mm

Radialstrahlieg Cerrusit-Aggregate ("Sonnen") mit

etwas blauem Azurit und braunem

Goethit auf Dolomit, gefunden 1977.

Bildbreite 2 cm

Verzwillingter Cerrusit-Kristall auf Dolomit,

Bildbreite 5 mm

Cerrusit-Kristalle auf Dolomit, rechts der große

Kristall ist ein Drilling (Achtung: diese

Form kann leicht mit Quarz versechselt werden!). Die Drillinge

haben keine Spitze auf

der Pyramide, sondern eine kleine Basis, Slg. HAPPEL,

Mainaschaff,

Bildbreite 3 cm

Chalkopyrit

CuFeS2

Verwitterte Kristalle von Chalkopyrit konnten in bis zu 1 cm Größe

gefunden werden. Sie enthalten teilweise noch einen unzersetzten

Kern.

Goldgelbe Einschlüsse von Chalkopryit und

silbrigem Galenit in grauem Tennantit auf

Dolomit,

Bildbreite 5 mm

Das größte mir bekannte, wenn auch stark

alterierte, Stück Chalkopyrit, z. T. mit Azurit

und Malachit überwachsen,

Bildbreite 4 cm

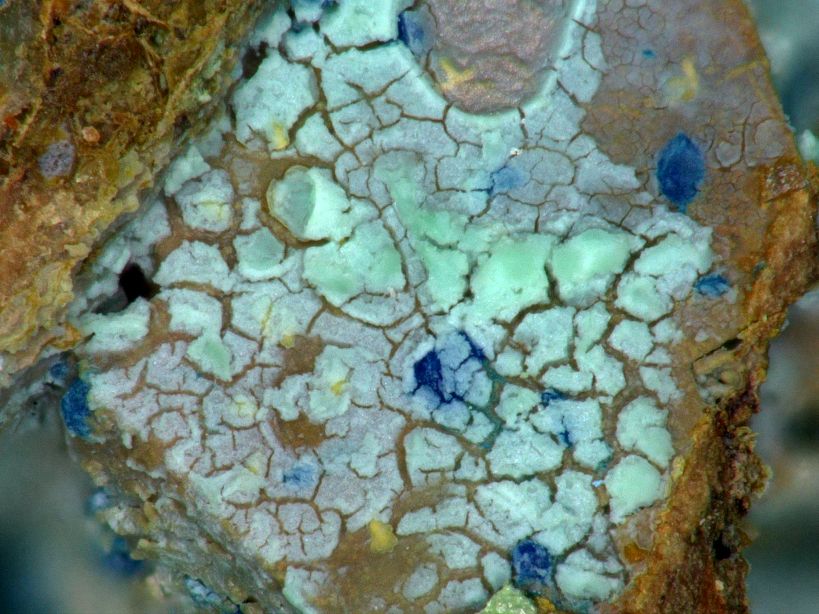

Chrysokoll

(Cu,Al)2H2[(OH)4/Si2O5]·nH2O

Das amorphe Mineral wurde selten als Verwitterungsbildung auf Dolomit gefunden.

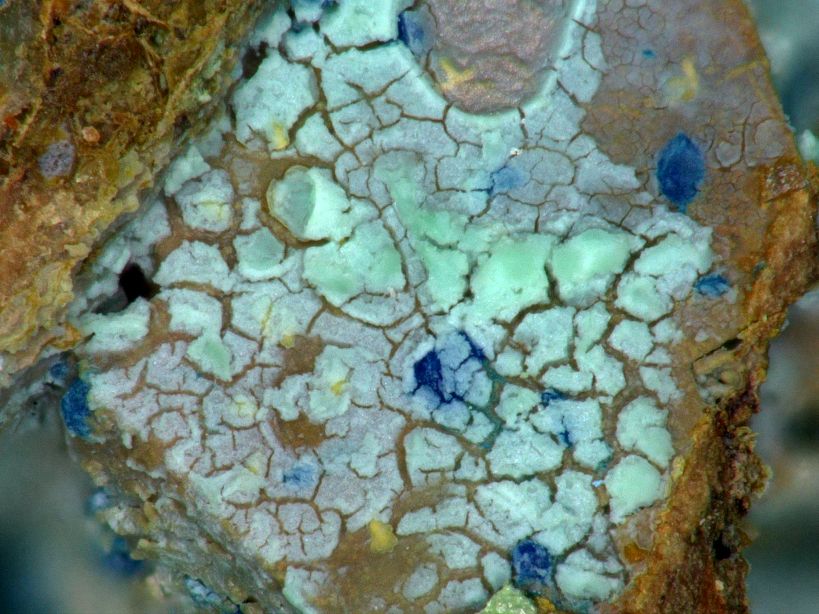

Rissiger Chrysokoll mit blauem Azurit als dünne,

rissige Schicht auf zersetzem Tetrahedrit;

Bildbreite 1,5 mm.

Crednerit Cu(Mn,Fe)3+O2

In den Zechstein-Gesteinen von Altenmittlau treten in allen

Horizonten verbreitet tiefschwarze Manganoxide auf. Sie sind

sowohl auf Klüften als auch in den Drusenhohlräumen weit

verbreitet und bei den Mineraliensammlern nicht beliebt. Chemische

Analysen weisen in einzelnen Fällen örtlich sehr hohe

Konzentrationen aus Kupfer aus, die der chemischen Zusammensetzung

des Crednerits entsprechen, so dass man begründet vermuten kann,

dass es das Mineral hier gibt; dazu noch Spuren von Co. Dies auch

deshalb, weil sich auch unter dem Mikroskop keine eigenständigen

Kupfermineralien erkennen lassen. Eine röntgenographische

Bestätigung liegt bisher nicht vor.

Schwarzer Crednerit neben grünem Malachit;

Bildbreite 3 mm.

Cuprit Cu2O

Kleine Pseudomorphosen von Malachit, aber

auch Chrysokoll und Goethit nach oktaedrischen Cuprit-Kristallen

konnten in den Dolomit-Drusen beobachtet werden. Auch frischer

Cuprit wurde selten im Dolomit gefunden (BLEUEL 1985). Cuprit

bildet sich aus den Sulfiden und kommt zusammen mit Malachit und

Azurit vor.

Links: Metallisch rot metallisch glänzende

Einschlüsse von Cuprit in Malachit,

Bildbreite 2 cm.

Rechts: Metallisch glänzender Cuprit,

Bildbreite 3 mm.

Cuproadamin

(Cu,Zn)2[OH|AsO4]

KOHORST (1999) berichtet über den Nachweis von Cuproadamin aus dem

Steinbruch. Die bis zu 1 mm großen, kugeligen Aggregate sitzen

neben Tennantit und Malachit in einer Druse im Dolomit. Dabei ließ

sich nicht klären, ob wirklich ein Zn-haltiger Cuproadamin oder

ein Zn-Olivenit vorliegt, da die Menge des Materials nicht für

eine Röntgendiffraktometrie ausreichte. Nach weiteren Analysen -

siehe Zinkolivenit.

Dolomit

CaMg[CO3]2

Es handelt sich sicher um das häufigste Mineral innerhalb des

Bruches. Fast alle Klüfte und Drusen sind damit ausgefüllt. Die

Abgrenzung zum Ankerit ist im Handstück problematisch. Die

Dolomit-Kristalle sind meist stark glänzend und erreichen bis zu 5

mm Größe. Sie sind selten fast farblos, meist jedoch gelblich bis

braun gefärbt. Besonders die größeren Kristalle sind sattelförmig

gekrümmt.

Links: Sattelförmig gekrümmte, hellbraune

Dolomit-Kristalle, gefunden 1984,

Bildbreite 5 cm

Rechts: Dolomit-Rhomboeder, der oberflächlich angelöst ist;

Bildbreite 2 mm.

Der überaus größte Teil des Dolomit tritt in

körniger Form

gesteinsbildend auf.

aufgenommen am 24.04.1977

Duftit PbCu2+[OH|AsO4]

Duftit kommt als dünne Krusten auf Dolomit vor. Das grüne Mineral

bildet dünne Krusten oder kleine Kristalle die immer in Verbindung

mit Manganomelanen vorkommen (BOSSE & BLEUEL 1988). Die

grünen Massen auf Dolomit sind schwer von den anderen grünen

Mineralien zu unterscheiden.

Duftit-Rasen auf Dolomit

Bildbreite 7 mm

Duftit-beta PbCu2+[OH|AsO4]

Beta-Duftit (oder auch Beta-Duftit) kommt als dünne, glünzende

Krusten auf Dolomit/Ankerit vor. Das grüne Mineral wurde von

Gunther ZIMMERMANN bestimmt. Eigenfunde liegen nicht vor.

Beta-Duftit-Rasen mit Manganomelan auf Dolomit

Bildbreite 3 mm

Beta-Duftit als kleinkristalliner Rasen auf

rhomboedrischen Dolomit-Kristallen aus der

ehemaligen Sammlung von Jürgen BREITENBACH(†);

Bildbreite 3 mm.

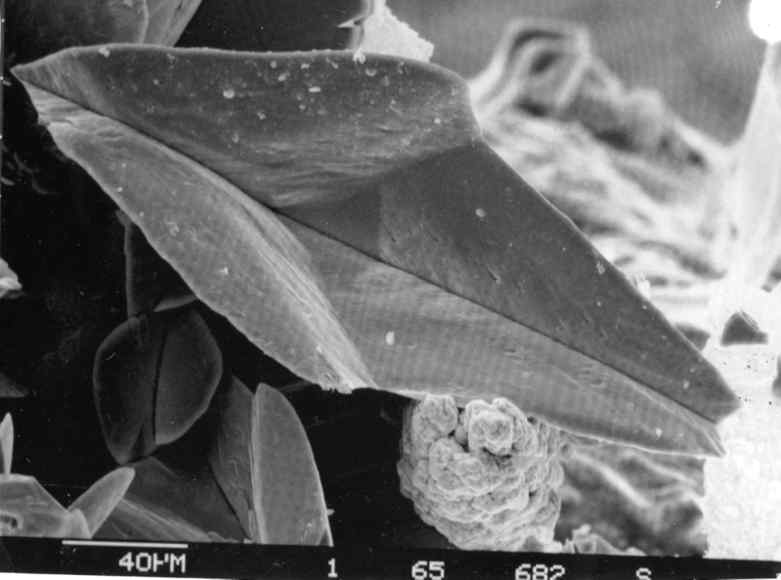

Fornacit (Pb,Cu2+)3[(Cr,As)O4]2(OH)

Fornacit wurde nach einer EDX von Gunter Zimmermann aus Frankfurt

bestimmt. Eine eigene Bestätigung inzwischen an 3 Proben erbracht

werden, auch wenn das Vorkommen wegen des zur Bildung notwendigen

Chroms sehr merkwürdig ist. Es handelt sich um um braune, stark

glänzende Kristalle.

Links: Visuell bestimmte Fornacit-Krusten im

gebänderten Cerrusit,

Bildbreite 5 mm (ex Sammlung G. Zimmermann)

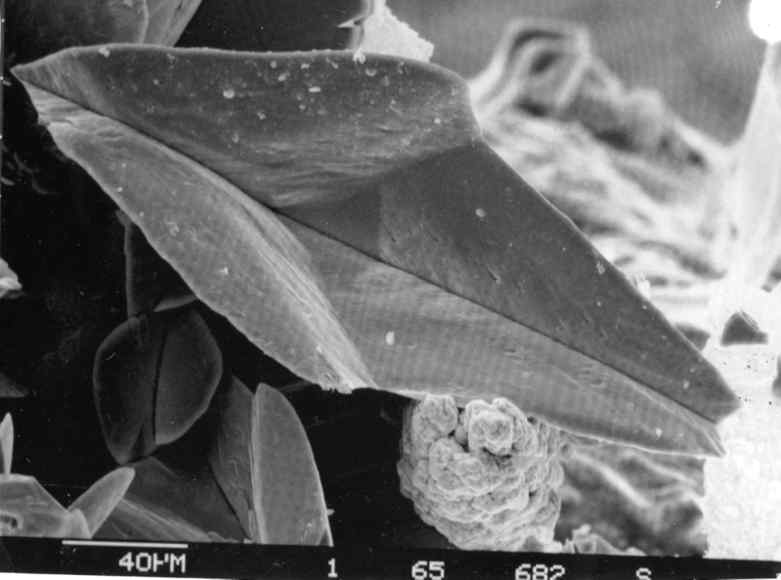

Rechts ein REM-Foto mit einem verzwillingten Kristall,

Bildbreite 0,25 mm (Foto G. Zimmermann, Frankfurt).

Braune, hochglänzende Fornacit-Kristalle neben

einem zersetzen Galenit,

Bildbreite 1,5 mm

Galenit PbS

Bis zu 3 cm große, oberflächlich angewitterte Würfel kommen in den

Drusen des Dolomits, insbesondere in den dünn gebankten Lagen vor.

Die oberflächlich immer in Cerrusit umgewandelten Kristalle zeigen

deshalb einen grauen Schimmer. Kombinationen mit dem Oktaeder sind

selten. Komplette Pseudomorphosen mit Cerrusit

und Mimetesit sind sehr häufig. Auch sitzen an den Stellen, wo

sich Galenit-Kristalle fanden, oft ganze Gruppen von Cerrusit.

Links: In einer dünnen Kluft wurden die

Zwischenräume um die Dolomit-Kristalle mit Galenit gefüllt, Fund

von 1974;

Bildbreite ca. 7 cm.

Rechts:

Frische Spaltfläche eines Galenits;

Bildbreite 3 mm.

Würfelige Galenit-Kristalle mit einem dünnen

Überzug aus Cerrusit, gefunden 1994.

Bildbreite 2 cm

Zwei verwachsene kuboktaedrisch kristallisierte

Galenit-Kristalle auf Dolomit,

überkrustet von Cerrusit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff,

Bildbreite 6 cm.

Dünne Kluftfüllung aus Galenit im Dolomit ohne

weitere Mineralien, aus der Slg.

F. BEISSLER, Glattbach,

Bildbreite 5 cm

Der Galenit enthält einige Gew.-% Silber. Dies war einst das Ziel

eines Bergbaues auf den Kupferschiefer, aus dem besonders in

Bieber, wo neben dem Kupfer, das Blei und auch die Spuren von

Silber gewonnen wurden. Das ebenfalls vorhandene Zink war nicht

bekannt und wurde auch nicht gewonnen.

Gartrellit PbCuFe[H2O|OH|(AsO4)2]

Bei der Untersuchung von grünen Krusten wurde diese Kruste (siehe

Foto unten) als Gartrellit erkannt. Sie sind bei hoher

Vergrößerung als "wurmförmige" Massen auflösbar. Diese überkrusten

die rhomboedrischen Dolomit-Kristalle und sie werden von

einzelnen, kleinen

Azurit-Kristallen überwachsen. In den Kristallen ließ sich

kein Zn nachweisen.

Die zeigt einmal mehr, dass eine visuelle Ansprache der

vielfältigen grünen Krusten in der Lagerstätte im

Zechstein-Dolomit von Altenmittlau ohne analytische Stützung nicht

zu einer Bestimmung führen kann. Es ist sogar noch komplexer, denn

manche dieser Krusten sind noch zoniert, so dass man mehrere

Analysen ausführen muss. Und wenn man ganz sicher gehen will, dann

ist die visuell-chemische Bestimmung noch durch eine

Röntgendiffraktion zu bestätigen.

Dunkelgrüner Gartellit als dünner, kristalliner

Belag auf rhomboedrischen Dolomit-

Kristallen aus der ehemaligen Sammlung von Jürgen BREITENBACH(†);

Bildbreite 3 mm.

Hedyphan Pb3Ca2[Cl|(AsO4)3]

Gelbe Kristallaggregate und gelbe Beläge in der Umgebung von

Galenit erwiesen sich auch als Hedyphan. Das Mineral ist visuell

kaum vom sehr ähnlich aussehenden Mimetesit zu unterscheiden.

Gelber Hedyphan als Zwickelfüllung in der Druse im

Dolomit,

Bildbreite 3 cm

ged.

Kupfer Cu

Wurden als kleine Bäumchen, teils in Malachit

umgewandelt, im Kupferletten gefunden (BLEUEL 1985). Solche

"Bäumchen" konnten bisher nicht bestätigt werden.

Kupfer-Arsenat (röntgtenamorph)

Die wenigen und zerstreuten Tennanatit-Kristalle sind teilweise

oder ganz in ein grünliches röntgenamorphes Cu-Arsenat

umgewandelt. Es ist rissig und relativ weich, so dass man oft nur

noch Hüllen der einstigen Kristalle.

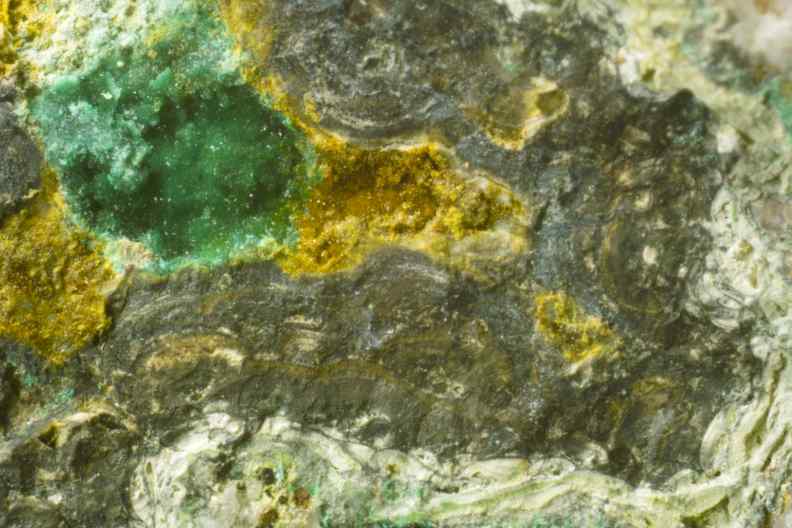

Röntgenamorphes, grünes Cu-Arsenat mit Resten von

silbrig glänzendem Tennantit

mit blauem Azurit;

Bildbreite 3 mm.

Goethit α-FeO(OH)

Lepidokrokit γ-FeO(OH)

Erdiger Goethit ist weit verbreitet als pulverige Drusenfüllung

wie auch als färbender Bestandteil zahlreicher Drusenuntergründe.

Pseudomorphosen nach Chalkopyrit sind

selten.

Wie an anderen Vorkommen der Zechstein-Sedimente konnten sehr

selten in den oberen Bereichen auch die typischen Konkretionen aus

Goethit gefunden werden, die in den schalig aufgebauten Innern

auch die dünnen Krusten aus hochglänzendem Lepidokrokit führen

(LORENZ 2010:295).

Erdiger bis dichter Goethit als hohle Konkretion

mit Lepidokrokit,

Bildbreite 2 cm

Kaolinit Al4[(OH)8/Si4O10]

Das Mineral wurde in Drusen als erdige und feinschuppigen, weiße

bis gelbliche Massen gefunden und ist wohl nicht so selten, wurde

aber kaum gesammelt. Die Genese ist etwas schwieriger zu erklären.

Der Kaolinit stammt aus den Tongehalten des Kupferschiefers, wo

die Fluide das Aluminium gelöst und dann wieder ausgeschieden

haben.

Feinschuppiger Kaolinit als finale Drusenfüllung

aus einer Druse mit Carbonaten,

Bildbreite 3 mm.

Links: Gelbliche Kaolinit-Kristallbüschel als finale Bildung in

einem Hohlraum auf Azurit und Dolomit. Slg. ZELLMANN;

Bildbreite 3 mm.

Rechts: Gelbliche Kaolinit-Kristalle bzw. -Kristallaggregate auf

Azurit. Ehemals Sammlung Jürgen BREITENBACH(†);

Bildbreite 1,5 mm.

Konichalcit

CaCu[OH/AsO4]

Das grüne, oft runde Kügelchen bildende Mineral unterscheidet sich

vom Malachit durch seinen glasigen Glanz mit glatten Oberflächen.

Es ist sicher häufiger als Malachit und

wird oft mit ihm verwechselt.

Glasiger Konichalcit auf Malachit,

Bildbreite 5 mm.

Glaskopfartiger Konichalcit auf Dolomit neben

Galenit (außerhalb des Bildes)

Bildbreite 5 mm.

Konichalcit als dünne Kruste und Kügelchen,

Bildbreite 3 mm

Großer Teil einer Druse im Dolomit, überkrustet mit

Konichalcit und einzelne Azurit-Kristalle (geklebt). Der dunkle

Konichalcit ist durch Manganoxid gefärbt,

ehemals Sammlung Albrecht VORBECK(†);

Bildbreite links 9 cm und rechts im Ausschnitt 3 mm.

Libethenit Cu2[OH|PO4]

Dunkelgrüne, bis zu 1 mm große, stark glänzende Kristalle auf

Konichalcit erwiesen sich nach diversen Analysen als das

Kupferphosphat Libethenit.

Libethenit-Kristalle auf Konichalcit;

Bildbreite 3 mm.

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]

Glaskopfartige Massen von gebändertem Malachit findet sich selten

in den Drusen. Die Massen erreichen Größen von bis zu 3 cm.

Partielle Pseudomorphose von grünem Malachit nach blauem

Azurit auf hellbraunem Dolomit aus der ehemaligen Sammlung

von Jürgen BREITENBACH(†);

Bildbreite 10 mm.

|

Malachit als Pseudomorphose nach Azurit-Kristallen auf

Dolomit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm. |

Kristallbüschel aus Malachit, pseudomorph nach Azurit, Slg.

HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm.

|

Grüner Malachit als Pseudomorphose nach blauem Azurit;

Bildbreite 2 cm.

|

Kugeliger, hellgrüner Malachit mit farblosem Calcit, Slg.

HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 2 cm. |

Malachit-Kristallbüschel mit Azurit auf zersetztem

Chalkopyrit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff;

Bildbreite 3 cm.

|

Grüner Malachit, dünn von farblosem Calcit, überkrustet;

Bildbreite 2 cm.

|

Glaskopfartiger Malachit auf Dolomit;

Bildbreite 1,5 cm.

|

Weiter verbreitet sind sind bis zu 2 cm große

Teilpseudomorphosen und Pseudomorphosen von Malachit nach Azurit,

besonders an den Decken von Drusen.

|

Kugeliges Malachit-Aggregat auf dem Dolomit mit einem

Überzug aus dem röntgenamorphen Manganomelan;

Bildbreite 3 mm

|

Schalenförmiger und kugeliger, hellgrüner Malachit mit einem

"feinfaserigem" Aufbau, aufgewachsen auf kleinen

Dolomit-Kristallen, die partiell von einer dünnen Kruste aus

einem Manganoxid überkrustet ist;

Bildbreite 3 mm. |

Rundliches, stumpfes Malachit-Aggregat (innen vermutlich

radialstrahlig) auf dem Dolomit einer Druse;

Bildbreite 2 mm

|

Manganomelane

Nicht näher bestimmbare Manganomelane überziehen oft die Dolomit-Kristalle als dünner, rissiger und

glaskopfartiger Belag. Bei der Untersuchung mittels

Pulver-Röntgendiffraktion erwiesen sie sich als völlig

amorph.

Verbreitet treten auch auf den Kluftflächen hübsche Dendriten auf.

Sie erreichen Größen von bis zu einigen dm². Selten sind sie auch

direkt auf den Kristallen zu beobachten.

Breite, schwarze Dendriten auf einer Kluftfläche

im dünn gebankten Dolomit,

zusammen mit hellbraunem Goethit und etwas Azurit, gefunden

1975,

Bildbreite 9 cm

Mennige Pb22+Pb4+O4

Das Mineral wurde als pulverige Unterlage unter Cerrusit von BOSSE

& BLEUEL (1988) beschrieben. Eigene Nachweise oder Belegstücke

liegen nicht vor.

Mimetesit

Pb5[Cl|(AsO4)3]

Gelber, stahliger Mimetesit ist verbreitet in den Galenit-führenden Partien. Die

schwefelgelben bis bräunlichen, oft durchsichtigen Kristalle und

Nadelbüschel erreichen 5 cm, Beläge auch einige cm² an Größe.

Pseudomorphosen von Mimetesit nach Galenit sind weit verbreitet;

oft weist nur ein rechteckiger oder quadratischer Fleck aus Cerrusit und Mimetesit auf den ehemaligen

Galenit hin. Die Mimetesit-Büschel sitzen oft nur lose auf.

Gelber Mimetesit als Kristallgarben mit

Manganoxiden,

Bildbreite 14 mm

Pseudomorphose von gelbem Mimetesit mit einerm

Kern aus Cerrusit nach einem einst

würfeligen Galenit-Kristall,

Bildbreite 2 cm

Igeliges Mimetesit-Aggregat,

Bildbreite 1,5 mm

Grüne Mimetesit-Kristalle auf Dolomit,

Bildbreite 6 mm

Sechsseitige Mimetesit-Kristalle aus der Sammlung von Jürgen

BREITENBACH(†);

Bildbreite 3 mm.

Molybdänit MoS2

Das Mineral kommt in winzigen Spuren im Dolomit vor - eigene

Nachweise oder Analysenergebnisse liegen inzwischen vor. Das

Molybdän kann man aus dem Kupferschiefer ableiten und einmal

gebildet, ist es relativ stabil und wird von den oberflächennahen

Wässern kaum angegriffen.

Zwischen den Dolomit-Kristallen finden sich

Flecken mit metallisch gläzendem,

feinschuppigem Molybdänit;

Bildbreite 6 mm.

"Muskovit"

Das für einen Dolomit als Neubildung sicher bemerkenswerte Mineral

wurde von BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Dabei handelt es

sich sicher um den Kaolinit wie dies an anderen Fundorten im

Dolomit auch als sekundäre Bildung der Fall ist.

Olivenit Cu2[OH|AsO4]

Das ebenfalls grüne Mineral findet sich als grüne Kriställchen mit

ausgefaserten Spitzen und Beläge (BOSSE & BLEUEL 1988).

Es wurde auch die Zn-haltige Variante des Olivenits über

chemische Analysen bestätigt.

Grüner Olivenit mit tiefblauem Azurit,

Bildbreite 5 mm

Feinstfaseriger Olivenit mit Überkrustungen aus

Manganoxiden und etwas Azurit,

Bildbreite 5 mm

Pyrit FeS2

Es ein Mineral, welches nahezu überall vorkommt. Aber in

Altenmittlau ist es ganz selten und nur in einem Fall bekannt.

Hier sind idiomorphe Kristalle im Galenit eingeschlossen und damit

erhalten.

Gelbe Pyrit-Kristalle im Galenit,

Bildbreite 6 mm.

Pyromorphit

Pb5[Cl|(PO4)3]

Das Mineral wurde von BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Es

handelt sich hellgrünlichgelbe Kristalle einschließlich von

Mischkristallen zu Mimetesit, die

röntgenografisch nachgewiesen wurden.

Quarz SiO2

Kleine, farblose Dihexaeder finden sich reichlich in den

schichtgebundenen, schmalen Hohlräumen der dünn gebankten Partien.

Die gar nicht so seltenen Kristalle, auf Dolomit aufgewachsen und

auch von Eisenoxiden überkrustet erreichen bis zu 5 mm Größe. Sie

sind wenn farblos nur schwer zu erkennen und werden deshalb wohl

oft übersehen.

Achtung: Es besteht Verwechselungsgefahr mit Cerrusit-Drillingen!

Farbloser Quarz-Kristall auf rhomboedrischen

Ankerit,

Bildbreite 7 mm

Jahre zurück (vermutlich um 1973) liegt ein einmaliger Fund

von großen Quarzkristallen aus den oberen Dolomiten. An einem

regenreichen Tag war eine unbedarfte Familie aus Miltenberg im

Bruch. Eine damals ca. 40jährige Frau bückte sich nach einem

weißen Stein und zog einen ca. 3 cm große Quarzspitze aus dem

Schlamm. Beim Nachsuchen konnte ich ein Stück Dolomit finden,

welcher offensichtlich aus den oberen Bereichen stammte und noch

Reste des Quarzes trug, so dass sicher war, dass das Stück auch

von hier stammte. Ich hebe nie mehr ein solches Stück gesehen.

Von Manganoxiden überkrusteter Quarzkristall

("Artischockenquarz") auf Dolomit,

Bildbreite 3 mm.

Sphalerit ZnS

Infolge der zahlreichen Zinknachweise in den Mineralien ist die

Vermutung naheliegend, dass es auch Zinksulfid in der Form von

Sphalerit gegeben müsste. In einem Galenit konnten rote

Sphalerit-Körnchen bestätigt werden. Diese haben die tertiäre

Verwitterung dadurch überlebt, weil sie im Galenit "geschützt"

waren und sind somit heute noch vorhanden sind.

Links: Grünliche Sphalerit-Kristalle zwischen

angelösten, weißen Dolomit-Körnchen;

Bildbreite 6 mm.

Rechts: Neubildung von halbkugligem Sphalerit in einer Druse auf

weißem Dolomit. Sammlung W. HAHN;

Bildbreite 1,5 mm.

Zwischen den Dolomit-Kristallen findet sich auch Sphalerit.

Die grünlichen Kristalle müssten häufiger sein, denn man findet in

den Blei- und Kupfermineralien immer wieder Zink, so dass man von

einer weiten Verbreitung ausgehen muss, auch wenn das Mineral kaum

visuell in Erscheinung tritt. Der Sphalerit ist schwer erkennbar

und unscheinbar, wie das Foto oben zeigt.

Tangdanit

Ca2Cu9[(OH)9|(SO4)0,5(AsO4)9]·9H2O

Die Untersuchung eines "Tirolits" mittels Röntgendiffraktion

erbrachte einen "Klinotirolit", der seit 2014 als Tangdanit

benannt wird.

Blaugrünes, blättriges Tangdanit-Aggregat (links

der Bildmitte) im Malachit und Azurit,

entstanden aus einem großen Tennantit-Erzstück,

Bildbreite 2 cm.

Tennantit

(Cu,Fe)12As4S13

Fand sich als kleine Erzbröckchen im Dolomit;

frisch sind sie sehr selten (BLEUEL 1985). Locker verbreitet sind

tetraedrische Kristalle von ehemaligen und teilalterierten, im

Kern metallisch glänzenden Tennantit-Kristallen, oft außen

überzogen von blauem Azurit. Als Zersetzungsprodukt wurde ein

rissiges, röntgenamorphes Kupfer-Arsenat gebildet. Der Tennantit

enthält meist etwas Zn und Ag.

Links: metallisch glänzender Tennantit mit

Malachit zwischen DolomitKristallen;

Bildbreite 3 cm.

Rechts: Tennantit-Kristalle, die randlich in ein röntgenamorphes

Cu-Arsenat alteriert sind und im Innern ist noch silbrig

glänzender Tennantit erhalten;

Bildbreite 6 mm.

Tetraedrischer Tennantit-Kristall mit Azurit

überwachsen, im Innern von Goethit

durchsetzt, auf Dolomit, Slg. HAPPEL, Mainaschaff,

Bildbreite 3 cm

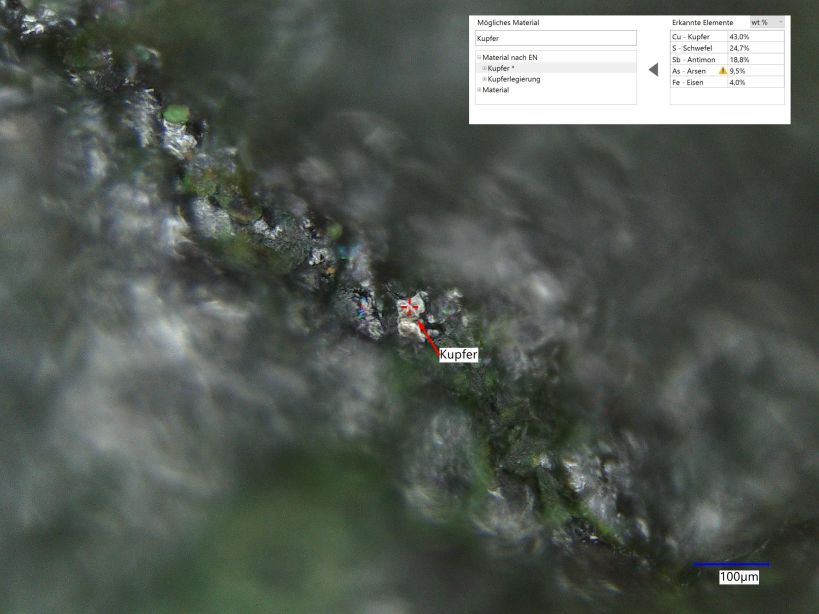

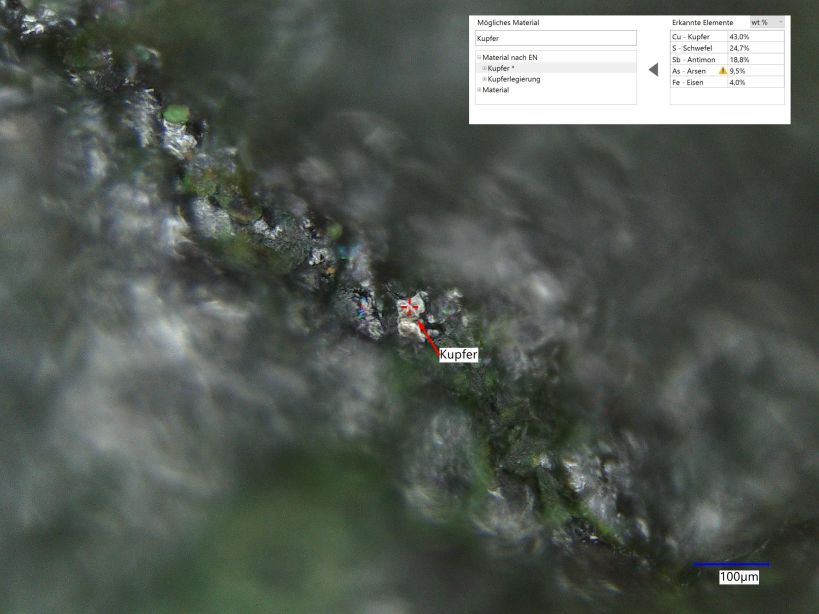

Tetrahedrit Cu12[S|(SbS3)4]

Bei der Analyse von kleinen Erzbröckchen im Dolomit wurde eine

chemische Zusammensetzung nachgewiesen, die zu einem Tetrahedrit

gehört. Dies ist erstaunlich, denn sonst wurde Antimon kaum

nachgewiesen. Damit ist es auch möglich, dass man bei der

Zersetzung im Umfeld Sb-Phasen nchweisen können müsste.

Silbrig glänzender Tetrahedrit,

Bildbreite 1 mm

Tenorit CuO

Das Vorkommen des Kupferoxids war lange Zeit als sehr fraglich

bewertet worden. Nun wurde eine Probe vorgelegt, bei dem durch

Analysen festgestellt wurde, dass es sich um eine Pseudomorphose

von Tenorit nach Azurit handelt. Als Begleitmineral ist Anglesit

gefunden worden.

Dies kann man so erklären, dass die Schwefelsäure aus der

Verwitterung von Sulfiden das Carbonat aus dem Azurit löste, so

dass das schwarze Kupferoxid übrig blieb.

Pseudomorphose von Tenorit nach Azurit,

Bildbreite 6 mm.

Tirolit Ca2Cu9[(OH)5|(AsO4)2]2·10H2O

Das bläuliche Mineral bildet selten strahlige Massen neben Azurit auf dem Dolomit als

Verwitterungsbildung von Fahlerz (BOSSE & BLEUEL 1988).

Möglicherweise handelt es sich ebenfalls um Tangdanit, der sicher

nachgewiesen ist.

Tsumebit Pb2Cu[OH/SO4|PO4]

Das sicher sehr seltene Mineral wurde als leicht Zn-haltige von

BOSSE & BLEUEL (1988) beschrieben. Es handelt sich um

hellbraunolive Krusten. Nach den Ausführungen von ZIMMERMANN

(mündl. Mitteilung 1995) handelt es sich um eine Fehlbestimmung!

Wulfenit

Pb[MoO4]

Das rote, tafelig ausgebildete, sehr seltene Mineral wurde

mehrfach gefunden. Es bildet bis zu 5 mm große, stark glänzende

und teils transparente Kristalle, welche aus den tiefen Lagen

geborgen wurden.

Tafeliger Wulfenit-Kristall mit einem igeligen

Mimetesit,

Bildbreite 7 mm

In kleinen, tafeligen bis säuligen Kristallen von rötlicher Farbe

konnte das sicher seltene Mineral auf zersetztem Galenit gefunden werden. Die bis zu 1 mm

großen Kristalle sitzen mit Azurit und Cerrusit auf Galenit aus

den dünngebankten Schichten des Zechstein-Dolomites.

Nadeliger, brauner Wulfenit neben Azurit und

Galenit auf Dolomit,

Bildbreite 5 mm

Zinkolivenit (Cu,Zn)2[OH|AsO4]

Das ebenfalls weißlich-grüne Mineral findet sich als grüne

Krusten, kleine Kristalle und dünne Fasern, die ähnlich wie beim

Olivenit beim Kontakt mit Wasser verfilzen können. Das Arsenat

wurde durch zahlreiche Analysen bestätigt.

Grüne, kristalline Kruste mit Azurit und schwarzem Quarz in der

Umgebung

von ehemaligem Tennantit aus der Sammlung von G. ZELLMANN;

Bildbreite 2 mm.

Zinkgartrellit Pb(Zn,Fe,Cu)2(AsO4)2(H2O,OH)2

Stark glänzende, grüne, der Länge nach gestreifte Kristalle

erwiesen sich nach der chemischen Zusammensetzung als

Zinkgartrellit. Begleitmineralien sind Manganoxide und Azurit.

Grüne, glänzende Kristalle von Zinkgartrellit auf

einem Manganoxid und mit blauem

Azurit,

Bildbreite 1,5 mm

Entstehung der bunten Mineralisation -

(einfach beschrieben):

In Altenmittlau hat eine besondere Situation zu der üppigen und

farbenfrohen Mineralisation geführt:

- der Kupferschiefer im Liegenden der carbonatischen Sedimente,

- die hydrothermalen Lösungen, die im übrigen Spessart den Baryt

brachten

- eine tiefgreifende Verwitterung in einem feuchtwarmen

Paläoklima bis ins Pliozän.

Zum einen wurde hier vor etwa 255 Millionen Jahren über dem

Zechstein-Konglomerat der kohlenstoffreiche Kupferschiefer in den

Senken abgelagert, der reich an Schwermetallen wie Kupfer, Blei,

Zink, Eisen und Arsen; hinzu kommen Spuren des halben

Periodensystems wie Mo, Cr, Se, Co, U, Bi, S, Ni, Ag, Hg, Sb,

usw, ist. Darüber befinden sich die wenig verfestigten

dolomitischen Gesteine aus der Zechstein-Zeit. Diese bestehen aus

Calcium- und Magnesium-Carbonaten, mit etwas Eisen und Mangan,

aber auch Tonmineralien. Infolge eines nicht ganz verstanden

Prozesses kam es zu einer Mg-Anreicherung, was mit einer

Volumenreduzierung verbunden ist. Vermutlich waren auch noch

Anhydrite als leicht lösliche Komponente in der Form von

Konkretionen eingelagert. Das Auflösen führte dann zur Bildung der

primären Hohlformen, die lagenweise angereichert sind, während

manche Bänke im Dolomit kaum Hohlräume enthalten. Gleichzeitig

wurde dem Gestein Eisen- und Mangan zugeführt, was zu der dunklen

Farbe des Gesteins führt; dies ist nicht überall der Fall gewesen,

wie z. B. in Rodenbach, wo die Dolomite viel heller sind.

Im Zechstein-Meer wurde beim Eindampfen auch in großen

Mengen Kalk ausgefällt (im Beckeninneren auch der Gips (teils als

Anhydrit) und das (Koch-)Salz Halit, wie z. B. im nördlich gelegen

Neuhof-Ellers bei Fulda), der auf den Grund des nicht sehr tiefen

Meeres sank. Dieser Prozess wurde zyklisch unterbrochen, in dem

zusätzlich eine Tontrübe eingespült wurde, die heute die einzelnen

Bänke trennen. Noch im marinen Umfeld wurde aus dem Kalk durch

Zufuhr von Magnesium-Ionen eine dolomitischer Kalk und Dolomit.

Das Meer war für die meisten höheren Lebensformen zu reich an

Salz, so dass nur Krebse und Cyanobakterien leben konnten. In den

Phasen, in denen der Salzgehalt reduziert wurden, konnten

salztolerante Lebewesen, wie z. B. Brachiopoden, leben, die in

seltenen Fällen fossil überliefert sind (es sind immer nur

Steinkerne vorhanden, die einstigen Schalen aus Aragonit wurden

aufgelöst). Ganz selten schafften es auch Fische, die sehr selten

fossil erhalten sind.

Mit dem Eindringen der hydrothermalen Lösungen vor ca. 160

Millionen Jahren wurde zuerst der Baryt abgeschieden, aber auch

ein Teil der Carbonate mobilisiert und anschließend in veränderter

Form wieder ausgeschieden. Hierher gehören die (Fe) Ankerit- und

(Mn) Kutnahorit-Komponenten in den neu gebildeten Carbonaten, die

den größten Teil der Hohlraumauskleidungen ausmachen und dem

Gestein partienweise ein zuckerkörniges Gefüge verleihen.

Gleichzeitig waren die lagenweise angereicherten Hohlräume eine

willkommene Wegsamkeit für große Mengen an Fluiden. Mit den

Lösungen wurde auch der Kupferschiefer teilweise ausgelaugt und

die Schwermetalle wurden umgelagert, so dass über dem

Kupferschiefer zur Bildung von Tenanntit, Chalkopyrit, Pyrit und

Galenit kam; und in ganz seltenen Fällen auch Molybdänit.

Merkwürdig ist das Fehlen von Arsenopyrit, der im Raum Bieber und

Huckelheim sehr verbreitet auftritt. Da im Kupferschiefer auch

organische Substanzen enthalten sind, lösten sich auch

Kohlenwasserstoffe und diese wurden in den Hohlräumen zwischen den

Carbonaten wieder konzentriert, so dass durch Reifung

pechschwarzer Asphalt entstand, den man nur schwer von nahezu

allgegenwärtigen Manganoxiden unterscheiden kann. Dabei sind auch

größere Kristalle und derbe Massen der Sulfide gebildet worden.

Die einst nach der Diagenese vorhandenen Hohlformen wurden dabei

überprägt, so dass die wahre Natur der Drusen nur schwer

nachvollzogen werden kann. Örtlich kam es zur Bildung von Quarz.

Im feuchtwarmen Tertiär (eine genaue Zeitspanne lässt sich nicht

angeben, weil man nicht weiß, wie alt die Mineralien sind)

erreichte die tiefgründige Verwitterung diese Sulfide und laugte

ein Teil der Sulfate weg; so verschwand der allergrößte Teil des

Baryts. Die Sulfide wurden ganz oder teilweise gelöst. Die

Kupferionen wurden in dem Azurit und Malachit fixiert. Das Blei

ging in der unmittelbaren Nähe in Anglesit und Cerrusit und mit

dem Arsen in den Mimetesit. Infolge der hohen Ca-Gehalte wurde in

größerer Distanz kein Anglesit gebildet werden. Wegen der hohen

Vormacht als As-Ionen kam es nicht zur Bildung von Pyromorphit.

Dort wo die As-Gehalte bei gleichzeitigem Vorhandensein von Cu

vorhanden waren, bildete sich der Olivenit, lokal auch mit

deutlichen Zn-Gehalten als Zinkolivenit. Zementativ konnte

innerhalb der Cu-Karbonate auch selten Cuprit gebildet werden. In

seltenen Fällen kristallisierten kleine Quarz-Kristalle, meist

fast ohne Prisma, so dass sie wie Dipyramiden aussehen.

Örtlich war auch der Gehalt an Si aus den Tonmineralien so hoch,

dass es selten Ausscheidung von Kaolinit kam. In einzelnen

Hohlräumen waren weitere Elemente in so hoher Konzentration

gelöst, dass weitere Phasen in mg-Mengen kristallisierten. So ist

es überraschend, dass es auch Phosphate gibt. Bemerkenswert ist

das Fehlen von Bariopharmakosiderit im Bereich der Massivsulfide,

der sonst in ähnlichen Vorkommen verbreitet nachweisbar ist. Durch

Änderung der Zusammensetzung der Lösungen kam es auch zur

Umsetzungen, die die Form der Mineralien erhält, aber nur die

Substanz verändert; diese Gebilde nennt man Pseudomorphosen. Diese

Phase hält bis in in die heutige Zeit an. So wurde verbreitet

blauer Azurit in grünen Malachit, silbriger Galenit in weißen und

grauen Cerrusit und fahlgrauer Tennantit in braunen Goethit

umgewandelt. Aber auch Azurit in Tenorit.

Die Eisen- und Mangangehalte der verwitterten Carbonate führt

zur Bildung von Goethit und den "hässlichen" amorphen

Manganoxiden.

Zu den ganz jungen, wahrscheinlich teils bis rezenten, Bildungen

gehören die weißen Calcite als Überkrustungen in den Drusen - der

oft zitierte Aragonit ließ bisher nicht bestätigen.

Zurück, zum

Anfang der Seite oder weiter