Bariumpharmakosiderit

(neu: Bariopharmakosiderit)

und Lithiophorit von der kleinen Eisen- und Manganerzgrube

„Beschertglück“

am Kalmus bei Schöllkrippen im Spessart.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

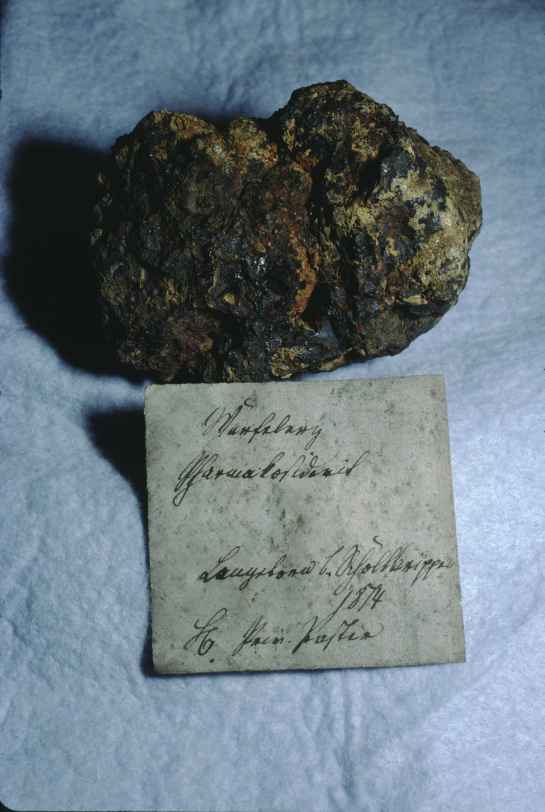

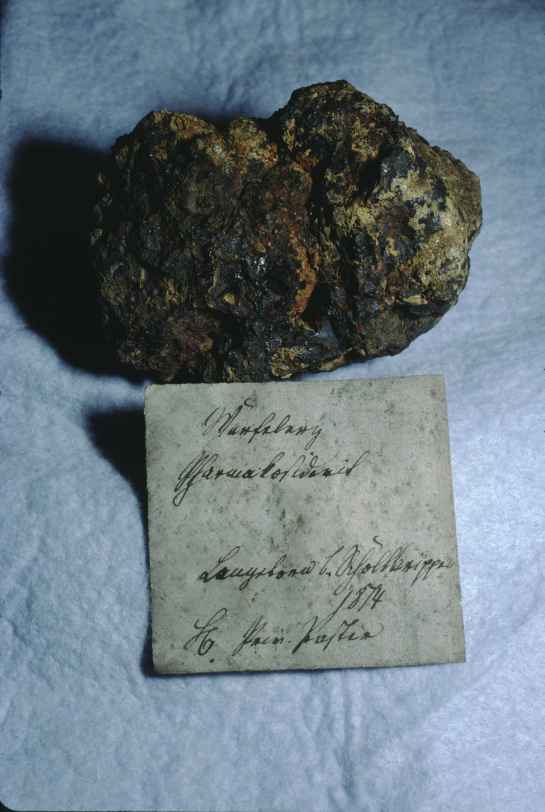

Links: Bariumpharmakosiderit aus Schöllkrippen

in der Sammlung der TU München (Bildbreite ca. 8 cm),

aufgenommen am 08.07.1999

Rechts: Bariumpharmakosiderit (nach der neuen Nomenklatur

Bariopharmakosiderit) aus "Aschaffenburg", in Wirklichkeit von

Langenborn,

ehemals Sammlung von Carl SCHIFFNER (*1865 †1945),

Bildbreite ca. 12 cm

Es handelt sich bei der Seite um eine stark gekürzte Fassung des

Artikels:

LORENZ, J. (2003): Bariumpharmakosiderit und Lithiophorit

von der kleinen Eisen- und Manganerzgrube „Beschertglück“ am

Kalmus bei Schöllkrippen im Spessart.- Aufschluss 54, S.

45 - 56, 8 Abb., 3 Tab., Heidelberg. Sie können diesen beim Autor

zum Preis von 7,50 € (das ganze Heft mit 64 Seiten und weiteren

Artikeln zur Geologie und Mineralogie) bestellen

Zusammenfassung

Der hervorragend kristallisierte Bariumpharmakosiderit (neu

Bariopharmakosiderit) auf Goethit vom Berg Kalmus beim Hof

Langenborn unweit des Ortes Schöllkrippen im Spessart findet sich

nahezu weltweit in sehr vielen alten Sammlungen, beschriftet mit

„Pharmakosiderit“ und oft auch dem „falschen“ Fundort

„Aschaffenburg“, welcher auch als Fehlinformation in die Literatur

einging.

Bei der wirklichen Fundstelle handelt es sich um den heute

verschütteten Tagebau eines kleinen Abbaues der Eisen- und

Manganerzgrube „Beschertglück“ die in der Mitte das 19.

Jahrhunderts abgebaut worden ist. Ziel des Bergbaues waren Eisen-

und Manganerze (Goethit, Romanèchit und Baryt), die hier geschützt

vor der Erosion an einer Verwerfung anstehen. Die Erze sind aus

metasomatischem Siderit oxidiert, wobei der Siderit seinerseits

aus einem Zechstein-Dolomit entstand.

Lage

Ehemalige Grube "Beschertglück" und die Steinbrüche im Quarzit

befinden sich am teils bewaldeten Berg Kalmus beim Gehöft

Langenborn südwestlich von Schöllkrippen im Spessart (GK 5921

Blatt „Schöllkrippen“ R 351650 H 554945,

siehe auch OKRUSCH et al. 2011 S. 147, Aufschluss Nr. 18). Zu

erreichen über einen Weg, der im spitzen Winkel von der Straße von

Schöllkrippen nach Krombach abzweigt und zu dem Wäldchen führt. In

den historischen Karten von etwa 1860 (Bayernatlas im Internet)

ist die Stelle am Calmus als "Eisenbergwerk" markiert.

Der ehemalige Tagebau ist in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts

als Müllkippe genutzt worden und so völlig verfüllt (Altlast?).

Der Platz der eingeebneten Halden diente erst als Sportplatz und

dann zeitweise als Zeltplatz. Halden sind kaum mehr vorhanden und

der Platz mit einem ringförmigen Baumbestand überwachsen.

Hinweise zu den Fundmöglichkeiten:

Sehr bescheidene Funde der beschriebenen

Mineralien sind auf den Wegen und den Feldern (außerhalb der

Vegetationszeit!) der Umgebung des Tagebaues noch möglich. Die

Kristalle sind jedoch infolge der langen Lagerzeit und der

Witterung meist klein und beschädigt; sie erreichen keinesfalls

die Funde aus historischer Zeit!

Ein Acker mit zahlreichen Steinen (Quarz, Quarzit)

im Umfeld der ehemaligen Grube

mit Blick auf Schöllkrippen und dem Räuschberg,

aufgenommen am 23.05.1999

Ca. 100 m westlich des früheren und heute völlig verfüllten

Tagebaues sind im angrenzenden Wald die Reste eines ehemaligen

Steinbruches zu sehen. Die trichterförmigen und bis zu 10 m tiefen

Schürfe sind größtenteils stark verwachsen und verfallen. An

wenigen Stellen ist der harte, gut geklüftete und helle Quarzit zu

erkennen. Zwei der tiefsten Abbaue (“Löcher“) sind ganzjährig mit

Wasser unbekannter Tiefe gefüllt. Auf den Abraumhalden sind ohne

Grabarbeiten kaum Mineralien zu finden. Es empfielt sich die

Wurzelteller umgestürzter Bäume zu bemustern.

Mineralien

Pyrolusit MnO2

Zusammen mit Romanèchit und Lepidokrokit und von Goethit mit

Romanèchit und etwas Bariumpharmakosiderit tritt Pyrolusit in bis

zu 0,5 mm großem, blockigen Kristallen (auch idiomorph) von

silberner Farbe und großer Sprödigkeit. Es handelt sich sicher um

eine junge Bildung, wie an den anderen Fundstellen in den

Zechstein-Gesteinen des Spessarts auch.

Hellgrauer Pyrolusit, überwachsen von gelbem

Bariopharmakosiderit;

Bildbreite 5 mm.

Goethit FeO(OH)

Die massiven bis drusigen, max. faustgroßen Goethit-Stücke sind

typisch für Vorkommen aus dem Zechstein-Dolomit und gleichen denen

von Bieber sehr was Ausbildung und der Einschluss der kleinen,

idiomorphen Quarz-Kristalle angeht. Stellenweise sind Harnische zu

beobachten, die eine Bewegung nach der Bildung des Goethits

belegen. In den Drusen ist nur selten glaskopfartiger Goethit

ausgeschieden worden. Der Goethit enthält große Mengen an

Spurenelementen. Harnische im Goethit belegen die Bewegung von

Störungen innerhalb des Vorkommens nach der Bildung des Goethits.

Typische Goethit-Brocken als gereinigte

Lesestein-Funde vom Acker ohne sichtbaren

Bariumpharmakosiderit,

Bildbreite ca. 17 cm

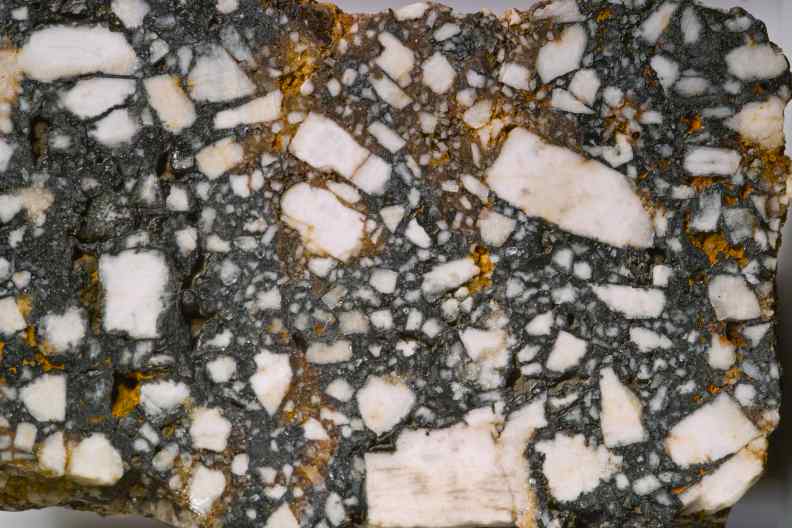

Massiver Goethit mit etwas brekziiertem Baryt

(weiß) und den kleinen, würfeligen

Bariopharmakosiderit-Kristallen. Das Stück wurde sicher im 19.

Jahrhundert gefunden,

Bildbreite 9 cm.

Neben den bekannten und von BLUM beschriebenen Pseudomorphosen von

„Psilomelan“ nach Bariumpharmakosiderit gibt es auch

Pseudomorphosen von massivem Goethit nach einem kubisch

kristallisierenden Mineral, bei dem es sich mit großer

Wahrscheinlichkeit um ehemaligen Pyrit handeln könnte. Das einige

bekannte Stück besteht aus bis zu 3 mm großen Kuboktaedern, die

eher untypisch für ehemalige Bariumpharmakosiderit-Kristalle sind.

Ähnliche Funde sind aus dem Zechstein-Dolomit im Gebiet von Bieber

bekannt.

Pseudomorphosen von Goethit nach vermutlich

oktaedrischen Pyrit-Kristallen;

Bildbreite 10 mm.

Romanèchit (Ba,H2O)Mn5O10

Bereits in seinem Buch über die Pseudomorphosen erwähnt Reinhard

BLUM (BLUM 1843:266) die Umhüllungen von „Psilomelan“ nach

„Würfelerz“. Der Text ist weitgehend identisch mit dem Text aus

dem Jahr 1861. Das „Psilomelan“ als Umhüllungspseudomorphose hier

vorkommt ist seit langem bekannt (BLUM 1861:22f):

„5. Psilomelan nach Würfelerz. Zu Langenborn fand sich früher, wie

schon bemerkt, Würfelerz auf Braun-Eisenstein, und zwar in der

Form .... - Diese Krystalle zeigen sich häufig mit einem Ueberzug

von Psilomelan versehen, und die dadurch Umhüllungen sind entweder

meist noch erfüllt oder auch mit einem grössern oder kleinern Kern

versehen, in seltenern Fällen ganz hohl. Ist jenes der Fall, so

zeigt sich die ursprüngliche Substanz fast stets mehr oder minder

verändert und zwar zu einer erdigen ockergelben Masse, denn das

Würfelerz hat eine Umwandlung zu Braun-Eisenocker erlitten. Die

Umhüllungspseudomorphosen selbst zeigen aussen eine rauhe und

unebene, manchmal etwas nierenförmige Oberfläche und zugerundete

Kanten. Innen lassen sie meist rauhe Wandungen wahrnehmen.“

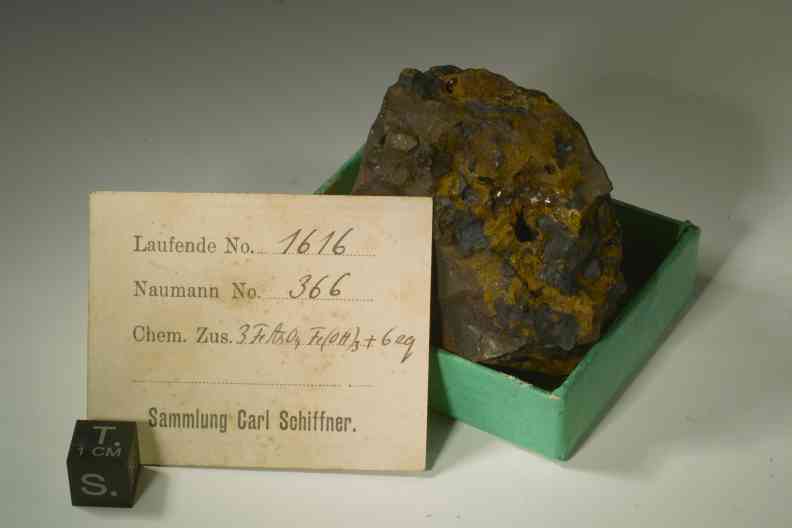

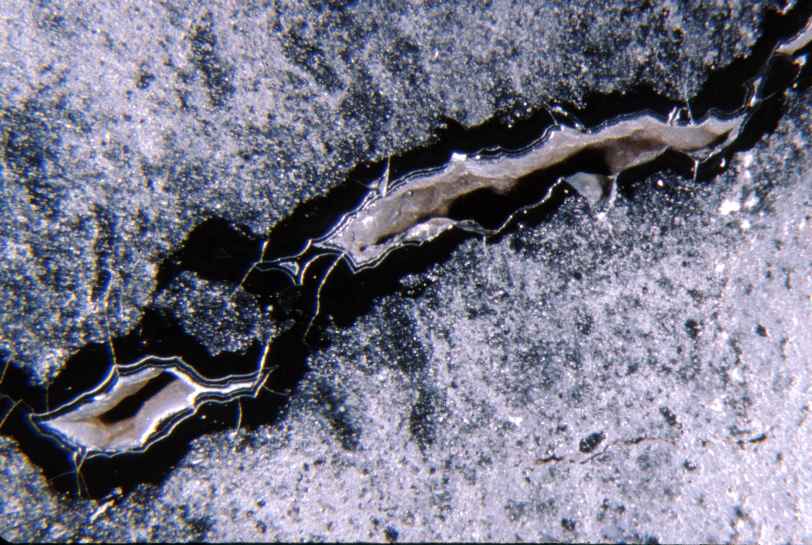

Romanechit als derbe Masse mit einer

glaskopfartigen Spaltenfüllung;

Bildbreite ca. 14 mm

Dichter bis drusiger, lagiger und sehr harter Romanèchit sehr

viel seltener als Goethit. Die bis zu 7 cm großen, massiven Stücke

enthalten auch mm-breite Risse, die mit stahlgrauem,

glaskopfartigem Romanèchit gefüllt sind. Im Anschliff ist zu

erkennen, dass auch linsenförmige Goethit-Aggregate im Romanèchit

enthalten sind, wobei Stücke völlig ohne Goethit selten sind. Die

bis zu mehreren cm großen, meist flachlinsigen Drusen sind mit

einer faserigen, etwas mehr grauen Romanèchit-Variante

ausgekleidet. Selten sind nadelige, feinkristalline, idiomorphe

Kristalle zu erkennen. In den Hohlräumen des Goethits ist oft

Romanèchit die jüngste Bildung als stumpfe, rundliche Massen.

Zusammen mit weißem Baryt und Bariumpharmakosiderit werden mit dem

Romanèchit die brekziösen Massen zusammengehalten. Im Schliff ist

zu erkennen, dass die bis zu 2 cm großen Baryt-Bruchstücke mit

einer glaskopfartigen, gebänderten Form des Romanèchits verwachsen

sind.

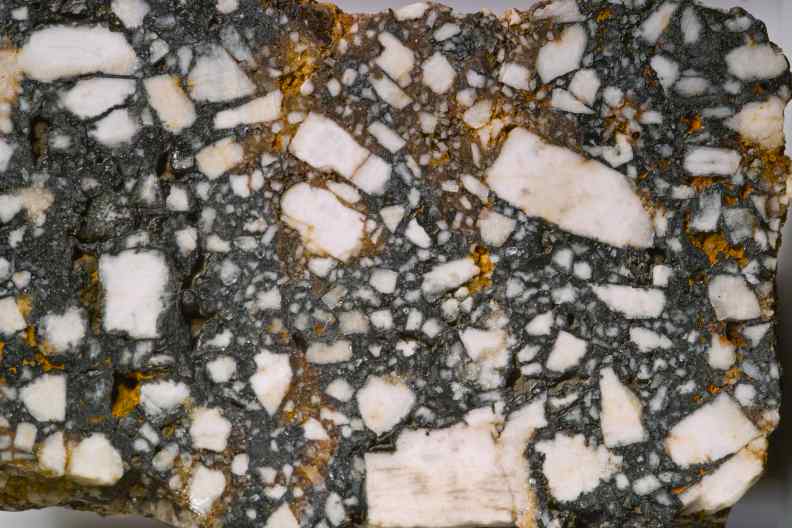

Weißer, brekziierter Baryt der mit schwarzem

Romanechit verkittet ist;

Bildbreite 10 cm.

Verbliebene, nur wenige mm große Hohlräume mit glaskopfartigem

Material ist verbreitet. Der Baryt-Anteil dürfte bei etwas mehr

als 50 % liegen. Der Romanèchit enthält wie der Goethit oft

geringe Anteile bis zu 1 mm großer, farbloser Quarz-Kristalle. Sie

sind lagenweise angereichert, wohl ein Relikt aus dem ehemaligen

Dolomit. In seltenen Fällen konnte inzwischen auch Coronadit

(PbMn8O16) in Aggregaten <1 mm

nachgewiesen werden.

Lithiophorit [(Al,Li)MnO2(OH)2]

THÜRACH (1905:21) erwähnt im Spessartführer von SCHOBER einen

„Lithiopsilomelan“ vom Kalmus bei Schöllkrippen. Dabei handelt es

sich sehr wahrscheinlich um den an anderen Fundorten des Spessarts

nachgewiesenen Lithiophorit (LORENZ 1996).

Im angrenzenden Quarzit, aufgeschlossen in einem verwachsenen

Steinbruch, finden sich zuweilen nur mm-dicke Tapeten und

Kluftbeläge aus schwarzem Lithiophorit Als Begleitmineral

tritt in geringen Mengen Goethit auf. Die auch stellenweise

glaskopfartigen Massen sind spröde und meist auf der Oberfläche

stumpf im Glanz. Der Bruch zeigt den typisch bläulichen Ton, der

zur Identifikation bei Vorkommen im Quarzit dienen kann. Die Größe

der mit Lithiophorit belegten Flächen reicht von wenigen cm² bis

hin zu 20 x 10 cm.

Glaskopfartiger, schwarzbläulicher Lithiophort auf

schmutzigweißem Quarzit;

Bildbreite ca. 6 cm

Meist sind die Spaltenfüllungen weiter mit einem roten, sehr

schwer zu entfernenden Ton gefüllt. Weitere Begleitmineralien sind

Goethit und Romanèchit. Der Quarzit ist stellenweise von kleinen,

farblosen Quarzkristallen überkrustet, die ebenfalls vom

Lithiophorit überwachsen sein können.

Baryt Ba[SO4]

Zusammen mit den oxidischen Erzen tritt weißer Baryt auf. Der

stark brekziöse Baryt wird meist durch fast schwarzen Romanèchit

verkittet. In Drusen ist selten eine zweite Generation aus

farblosen, stark glänzenden Baryt-Kristallen zu finden. Der Baryt

fluoresziert deutlich bläulich unter langwelligem UV-Licht (bei

kurzwelligem UV-Licht weniger intensiv), stellenweise auch

weißlich. Auch ist verbreitet gelbbrauner, körniger

Bariumpharmakosiderit als Druse oder mm-dicker Spaltenfüllung

eingewachsen. In wenigen Fällen ist auch brekziöser, weißer Baryt

im Goethit zu finden, jedoch deutlich seltener als im Zusammenhang

mit Romanèchit.

Baryt als brekziierte Masse im Romanechit und

untergeordnet Goethit, dazwischen in

den Zwickeln Braiopharmakosierit (angeschliffen und poliert),

Bildbreite 4 cm

Weiße Baryt-Klasten im erdigen und dichte, braunen

Goethit, dazwischen schwarzer

Romanechit, gefunden im 19. Jahrhundert,

Bildbreite 6 cm

Südlich des Tagebaues findet sich reichlich bis zu faustgroßer,

grobspätiger Baryt ohne weitere Begleitmineralien. Nach den Spuren

an den Lesesteinen tritt hier der weiße Baryt im Glimmerschiefer

gangförmig auf.

Bariopharmakosiderit (füher Bariumpharmakosiderit)

Ba0,5[Fe43+(OH)4(AsO4)3]·nH2O

Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts im Tagebau gefundenen Stücke

wurden weit gehandelt. Belegstücke des Bariumpharmakosiderits

finden sich deshalb in allen älteren, bedeutenden

Mineralien-Sammlungen:

- Naturwissenschaftliches Museum der Stadt Aschaffenburg

- Mineralogisches Museum der Universität Würzburg

- Mineralogisches Museum der Uni. Bonn

- Bayerisches Geologisches Landesamt, München

- Mineralogische Staatssammlung, München

- Museum für Naturkunde, Berlin

- Mineralogische Sammlung der Friedrich-Schiller-Universität,

Jena

- Sammlung der Universität Göttingen

- Sammlung des Mineralogischen Museum der Uni. Marburg

- Technische Universität München, Garching

- Naturhistorisches Museum, Wien

- British Museum of Natural History, London

- Smithsonian Institution, Washington, USA

- und wahrscheinlich viele andere Museen und Sammlungen, die

der Verfassen noch nicht besuchen konnte.

Leider wurden die Fundortangaben auf den Sammlungszetteln mehr oder

weniger genau angegeben und auch in der einschlägigen Literatur

wurden folgende, beispielhafte Bezeichnungen abgedruckt. So

beschreibt auch PALACHE, BERMAN & FRONDEL (1951:997) über das

Vorkommen von Pharmakosiderit:

„In Germany ...; at Kahl an Aschaffenberg in

the Spessart, Bavaria; ...“.

Derber, porenreicher Goethit mit

hellbraun-grünlichen Bariumpharmakosiderit-Kristallen,

links Bildbreite ca. 8 cm, rechts im Ausschnitt 5 mm.

Sammlung des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt

Aschaffenburg. Das Stück in

dem typisch "Krantz´schen" Format stammt aus dem frühen 19.

Jahrhundert.

Dabei ist mit Kahl der heutige Ort Großkahl) und nicht Kahl am

Main gemeint und aus Aschaffenburg wurde „Aschaffenberg“. Der

Fundort „Aschaffenburg“ für Fe-Mn-Erze mit Bariumpharmakosoderit

ist weder durch alte Literaturzitate noch durch Belege in alten

Sammlungen bestätigt. Auch ist das Auftreten von Fe-Mn-Erzen mit

Bariopharmakosierit in den letzten Jahren - trotz der intensiven

Bautätigkeit in und um Aschaffenburg - nicht beobachtet worden.

Typischer Haldenfund mit körnigem

Bariopharmakosiderit auf derbem Goethit, jedoch

sind die Kristalle durch das Pflügen und die Erdbewegungen

zertrümmert,

Bildbreite 3 cm

Die Grube „Beschert Glück“ erbrachte wohl eine größere Anzahl an

damals attraktiven Stufen, die in den Mineralienhandel gelangten.

Da weder der Grubenname, der Kalmus, Langenborn noch Schöllkrippen

einem fremden Sammler oder anreisenden Händler bekannt war,

schrieb man auf die Sammlungszettel einfach „Aschaffenburg“,

welches durch die Spessartin-Fundstellen hinreichend bekannt war.

Möglicherweise wurden auch die Stufen in Aschaffenburg in den

Handel gebracht, wodurch der Name erklärbar wird.

In den drusigen Bereichen der oxidischen Erze vom Kalmus finden sich

bis zu 5 mm breite Spaltenfüllungen aus körnigem

Bariumpharmakosiderit. In den bis zu 5 cm langen, schmalen Drusen

bildeten bis zu 3 mm große, meist rissige, bernsteinfarbene und

idiomorphe Bariumpharmakosiderit-Kristalle. Sie zeigen einen

würfeligen Habitus. Parkettierungen und Kombinationen von Würfel und

Oktaeder sind verbreitet. Nur die Würfelflächen zeigen einen starken

Glanz. Oft sind die Kristalle in kleineren Drusen von einer dünnen

Schicht aus Goethit überzogen. Auf den Feldern der Umgebung können

noch bescheidene Funde, meist in Verbindung mit Baryt und/oder

Romanèchit gemacht werden. Die Kristalle sind aber meist mechanisch

beschädigt und angewittert. Sie belegen jedoch die Richtigkeit der

Angaben.

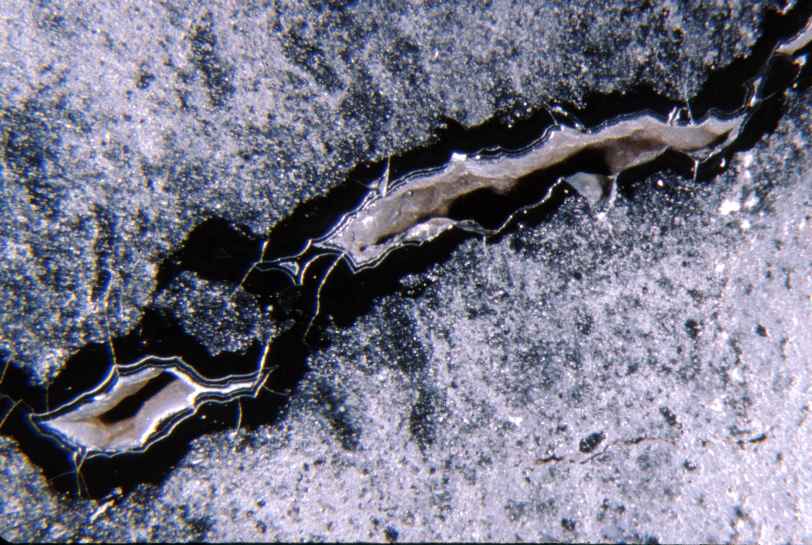

Links: Schnurförmig angeordnete "kuboktaedrische"

Kristalle des Bariopharmakosiderit aus Goethit mit einer

samtförmigen Oberfläche,

Bildbreite 5 mm

Rechts: Ausschnitt bei einer Bildbreite von 1,5 mm.

Eigene Untersuchungen an altem Sammlungsmaterial zeigen, dass hier

in Schöllkrippen mindestens zwei Polytypen des

Bariumpharmakosiderits als Bariumpharmakosiderit-1Q und

Bariumpharmakosiderit-8Q mit einer doppelt so großen

Elementarzelle vorliegen.

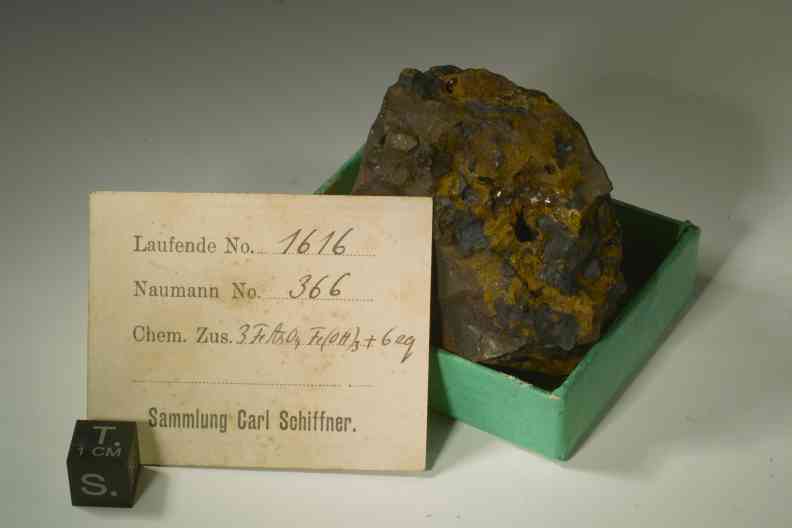

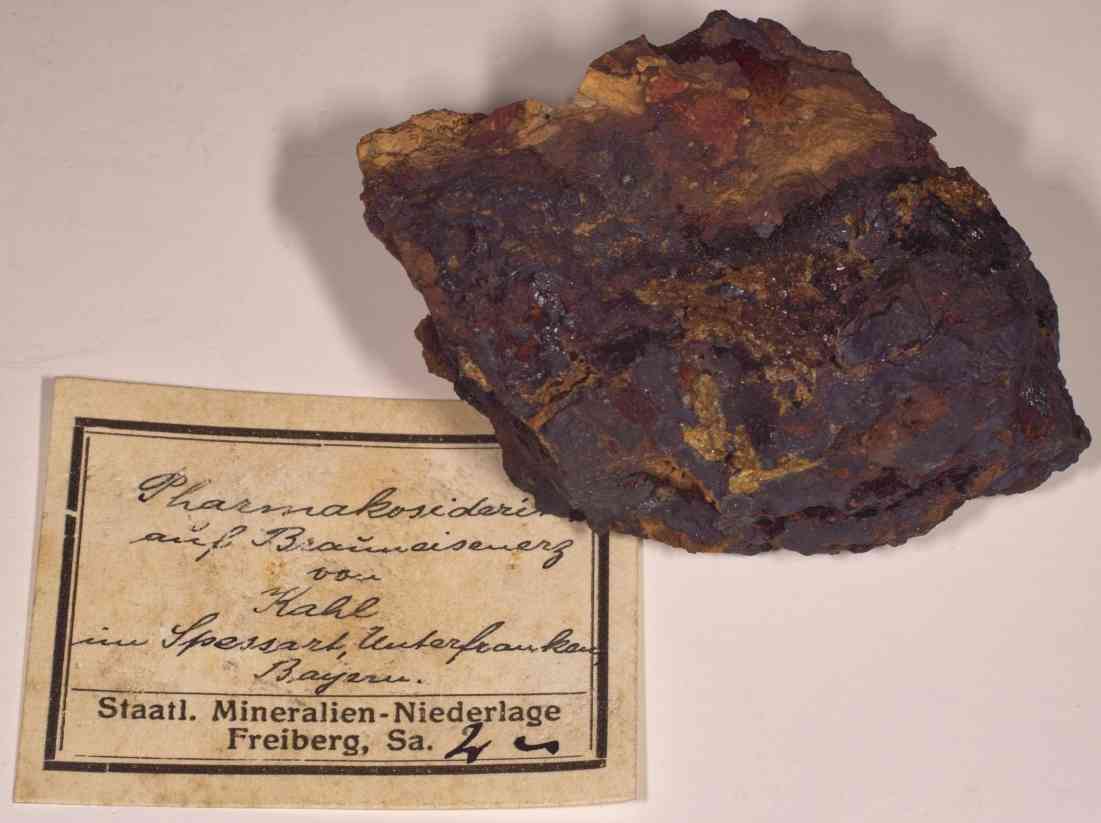

Bariumpharmakosiderit, im braunen Goethit, schwarzen

Romanechit und mit weißem Baryt aus dem bekannten Vorkommen vom

Kalmus bei Schöllkrippen,

gefunden sicher vor 1900, aus der Sammlung von Carl SCHIFFNER

(links) und der Staatlichen Mineralien-Niederlage in Freiberg,

Sa[chsen] (rechts). Solche Stücke

stammen aus der Zeit eines offenen Tagebaues am Kalmus und

sind infolge der geringen Beständigkeit des Bariumpharmakosiderits

nicht mehr zu finden. Die

Beschriftung "von Kahl" oder "Aschaffenburg" (Kahl mit seinem

Bergbau und dem Bergamt bzw. Aschaffenburg) ist so zu erklären,

dass die Orte damals einfach

sehr viel bekannter wie Schöllkrippen, Langenborn oder Kalmus!

Bildbreiten links ca. 8, rechts ca. 17 cm.

Grundsätzlich denkbar wäre es auch, denn es auch im Raum Großkahl

bzw. Huckelheim eine Fundstelle für Goethit mit Bariopharmakosiderit

gibt, die heute nur nicht mehr bekannt ist. Die geologischen

Voraussetzungen wie auch ausreichend Arsen sind vorhanden, aber die

Aufschlussverhältnisse lassen dies nicht mehr zu, dies zu prüen.

Genau lokalisierte Neufunde sind mir nicht bekannt. Entsprechende

Fund aus Bieber sind bekannt.

Aber selbst in neueren Büchern zum Bestimmen von Mineralien finden

sich Abbildungen der Kristalle aus Schöllkrippen, so in HOCHLEITNER

(2009:170 Abb. 4 - ohne Maßstab). Dabei wird dies als Beispiel für

das Mineral "Pharmakosiderit" verwandt, ohne zu wissen, dass es sich

um den Bariopharmakosiderit handelt.

Historie

Wann dieses kleine Vorkommen von Eisen- und Manganerzen entdeckt

wurde, konnte nicht mehr festgestellt werden. Vermutlich wurde

dies - wie andere auch - in der Zeit der Schmelzhütte von Laufach

beprobt bzw. ausgebaut. Es kann gut sein, dass auch hier Heinrich

GMEINER seine Spuren hinterlassen hat. Da Reinhard BLUM das

Vorkommen bereits 1843 erwähnt, sollte es auch einen Abbauversuch

gegeben haben (BLUM 1843:266).

Genese

Die Mineralisation ähnelt sehr stark den sideritischen bis

oxidischen Eisenerzvorkommen vom Lochborn bei Bieber. Auch dort

finden sich im massiven, braunen Goethit etwas Romanèchit mit

kleinen, eingewachsenen Quarzen und sehr verbreitet der stark

brekziöse, weiße Baryt. Auch brauner, stark verkieselter

Zechstein-Dolomit konnte an beiden Lokalitäten gefunden werden (in

Bieber „Rauhkalk“ genannt). Der bemerkenswerteste Unterschied ist

der hier in Schöllkrippen so verbreitete Bariumpharmakosiderit,

der in Bieber selten und in nicht so großen Kristallen

auftritt.

Da die Vorkommen auch nicht weit auseinander an komplexen

Störungen liegen, ist eine gleiche Entstehung wahrscheinlich. Die

Pseudomorphosen von Goethit nach Siderit belegen ein Auftreten von

Siderit, so dass man davon ausgehen kann, dass hier aufgrund der

Störungen der Zechstein-Dolomit ebenfalls, zumindest teilweise,

metasomatisch in Siderit bzw. Quarz umgesetzt wurde

(Metasomatose). Der Siderit wurde dann später in die heute noch

auffindbaren Fe- und Mn-Oxide umgesetzt. Der Baryt ist ein Relikt

aus dem Zechstein und das Zerbrechen ist mit der Umsetzung in

Siderit und auch beim Umwandeln in die Fe- und Mn-Oxide verbunden.

Der Reichtum an Spurenelementen belegt die Genese bzw.

Wechselwirkung mit dem Kupferschiefer bzw. der Schichten darüber.

Pasquillenpfad

Das bemerkenswerte Vorkommen ist inzwischen auch im Ort

Schöllkrippen bekannt. Am 11.07.2009 wurde in der Nähe eine Tafel

mit einem Hinweis aufgestellt. Sie ist erreichbar über den 69.

Rundwanderweg, der Pasquillenpfad in Schöllkrippen. Er führt von

Schöllkrippen über Langenborn zum Kalmus, von dem man einen

schönen Blick auf Schöllkrippen und den oberen Kahlgrund

hat.

Links die Titelseite des Faltblattes zum

Rundwanderweg, rechts ein Teil der ca. 250 Zuhörer/innen, die am

11.07.2009 hier am Langenborn den Erläuterungen

zum einstigen Kalkwerk und zur Dampfziegelei lauschten.

Der etwa 4 km lange Rundwanderweg erschließt weiter noch die

Kirche in Ernstkrichen und die Besonderheiten im Ort Schöllkrippen

wie die einstige Synagoge, die Kapelle, das Forsthaus, des Schloss

und den Bahnhof.

Am Kalmus wurde zwischen 3 Bäumen und neben einer

Ruhebank auch eine Tafel

aufgestellt, die die Eisenerzgrube "Beschert Glück", den

Bariumpharmakosiderit und

die schöne Aussicht in den oberen Kahlgrund beschreibt;

aufgenommen am 23.07.2009.

Am Sonntag, den 09.08.2009 wurde eine Führung zu dem ehemaligen

Aufschluss angeboten. Bei einem feuchttwarmen Sommerwetter mit 30

°C kamen denn ca. 55 Teilnehmer, vorwiegend von außerhalb

Schöllkrippens, darunter auch Teilnehmer/innen aus Bad Orb,

Waldaschaff, Dettingen, Hörstein, Goldbach, Mömbris, Hanau und

Frankfurt. Der Bürgermeister von Schöllkrippen, Herr Pistner,

bedankte sich anschließend für die Führung. Nach dem einstündigen

Rundgang konnten sich die Wanderer im Biergarten der Villa Hof

Langenborn an einen frischen Apfelsaft laben.

An der Tafel am Kalmus hören die Besucher die

Ausführungen zur Metasomatose der

Kalksteine in die Eisenerze;

aufgenommen am 08.09.2008.

Literatur

BLUM, R. (1843): Die Pseudomorphosen des Mineralreichs.- 378 S.,

[E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

BLUM, R. (1861): Die in der Wetterau vorkommenden

Pseudomorphosen.- Jahresbericht der Wetterauer Gesellschaft für

die gesamte Naturkunde zu Hanau über die Gesellschaftsjahre

1858/60, S. 15 - 25, [Waisenhaus-Buchdruckerei] Hanau.

BÜCKING, H. (1892): Der Nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der

Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge Heft

12, 274 S., Berlin.

HOCHLEITNER, R. (2009): Der neue Kosmos-Mineralienführer. 700

Mineralien, Edelsteine und Gesteine.- 445 S., sehr viele farb.

Abb., Kristallzeichnungen, [Franckh-Kosmos Verlags-GmbH]

Stuttgart.

LORENZ, J. (1996): Lithiophorit und Dravit aus dem

Quarzit-Steinbruch von Hemsbach (Spessart).- Aufschluss 47,

S. 314 - 320, Heidelberg.

LORENZ, J. (2003): Bariumpharmakosiderit und Lithiophorit

von der kleinen Eisen- und Manganerzgrube „Beschertglück“ am

Kalmus bei Schöllkrippen im Spessart.- Aufschluss 54, S.

45 - 56, 8 Abb., 3 Tab., Heidelberg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 425ff, 727.

MOORE, T. (1999): The Peabody Museum Collection Yale University.-

The Mineralogical Record 30, March-April 1999, p. 87 - 97,

Tucson Arizona.

OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur

Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921

Schöllkrippen.- 327 S., [Bayerisches Geologisches Landesamt]

München.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

PALACHE, C., BERMAN, H. & FRONDEL, C. (1951): The System of

Mineralogy of J. D. Dana and Ed. S. Dana.- 7th ed. entirely

rewritten and greatly enlarged, Vol. II, 1124 p. [J. Wiley a. sons

Inc.] New York.

PEACOR, D. R. & DUNN, P. J. (1985): Sodium-pharmacosiderite a

new analog of pharmacosiderite from Australia and new occurences

of Barium-pharmacosiderite.- The Mineralolgical Record 16,

p. 121 - 124, Tucson.

THÜRACH, H. (1905): 3. Mineralogisch - geologische Verhältnisse.-

S. 19 - 22, in SCHOBER, J. (1905): Führer durch den Spessart,

Kahlgrund und das Maintal.- 234 S., 4. verbesserte und vermehrte

Aufl., [Verlag der C. Krebs´schen Buchhandlung (W. Hausmann)]

Aschaffenburg.

Zurück

zur Homepage oder an den Anfang der Seite