Das ehemalige Kupferbergwerk der

Grube Wilhelmine in

Sommerkahl

im Spessart -

jetzt Besucherbergwerk

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Zum Erinnern:

2022

100 Jahre Wiedereröffnung der Grube Wilhelmine & 20

Jahre Bergwerksverein

Wichtiger Hinweis:

Es sind zur Zeit und ohne Führung nur die Tagesanlagen zugänglich.

Ein am 27.05.2000 gegründete Verein

mit Sitz in Sommerkahl hat es sich zum Ziel gemacht, die

untertägigen Anlagen der 23-m-Sohle auch für Besucher wieder

zugänglich zu machen. Dies wird erst nach umfangreichen Änderungen

und Bauarbeiten in einigen Jahren möglich sein. Auch werden zur

Bereitstellung einer Infrastruktur (Strom, Wasser, Licht,

Toiletten usw.) weitere Finanzmittel benötigt, die in kurzer Zeit

nicht aufzubringen sind.

Das obige Bild zeigt den westlichen Teil der Wand des ehemaligen

Tagebaues mit den farbigen Sekundärmineralien und dem Ansatz zu

einem

verstürzten Stollenmundloch; aufgenommen am 17.10.1999, rechts

eine frühere Aufnahme nach der Sicherung des Hanges am

04.06.2006.

Das sehr standfeste und überaus harte Gestein (Gneis)

ermöglichte es Stollen vorzutreiben, die keinen Sicherungsausbau

aus Holz benötigt.

Gleichzeitig war es beim Abbau ein Hemmnis. Infolge des hohen

Quarzanteiles bestand die Gefahr für die Bergleute, an Silikose

zu erkranken,

weil man trocken bohrte.

Im Winter, bei langanhaltendem, strengem Frost bildet sich an den

Felsen eines der bedeutendsten Minerale der Welt, das Eis.

An den Wänden und in den Stolleneingängen kann man den

Formenschaft der eisenen Tropfsteine studieren. Leider ist es ohne

großen Aufwand kaum zu sammeln und die Schönheit ist nur im Foto

zu erhalten:

Dort wo das aussickernde Wasser auch Metalle gelöst hat, sind die

Eisbildungen grün und/oder blau gefärbt;

aufgenommen am 04.01.2002

Zusammenfassung

Die heute sichtbaren Anlagen stammen aus dem Beginn des 20.

Jahrhunderts, wo das Bergwerk für nur wenige Jahre auf Kupfersulfide

bebaut wurde. 1922 wurde der Betrieb aufgrund von zu geringen

Erzvorkommen und Wassermangel im Winter eingestellt. Der bunt

mineralisierte Tagebau war ein bekannter Fundort für zahlreiche,

meist farbige, sekundär gebildete Mineralien wie Azurit und

Malachit.

Lage

Das Bergwerk liegt am östlichen Ende von Obersommerkahl bei

Schöllkrippen im Spessart (siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 167ff,

Aufschluss Nr. 48, LORENZ & SCHMITT 2005). Ummittelbar nach

den letzen Häusern ist der ehemalige Tagebau auf der Nordseite des

Tales zu sehen, von dem die Stollenmundlöcher zu den erhaltenen

Strecken der 23m-Sohle ausgehen; weitere Sohlen sind

teilweise verschüttet oder stehen unter Wasser. Von den

Betriebsgebäuden ist der allergrößte Teil im Lauf der Jahre

abgerissen worden und es sind nur noch Reste erhalten. Gleiches

gilt für die einst reichlich vorhandenen Halden im Bereich des

heutigen Sportplatzes.

Etwas weiter östlich sind an der Hangschulter die schwer

auffindbaren Reste der Erzaufbereitung, fast gänzlich zugewachsen,

zu erkennen. Es handelt sich um die massiven Fundamente der

Aufbereitungsanlagen aus Kugelmühlen, LINKENBACH-Rundherde

und Absetzbecken.Von den eigentlichen Förderanlagen hat nichts

überlebt.

Der dazu gehörende Förderschacht ist an der Oberfläche dauerhaft

mit Beton verschlossen worden und liegt nördlich des Tagebaues.

Der darin einst verkeilt hängende Förderkorb wurde im Jahr 2002

aus dem Schacht geborgen und wird zur Zeit konserviert.

Einer der beiden Rundherde nach dem System LINCKENBACH der

ehemaligen Aufbereitung östlich des Bergwerkes;

aufgenommen am 26.05.2016

Geologie

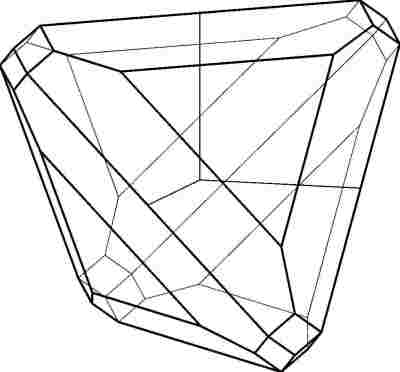

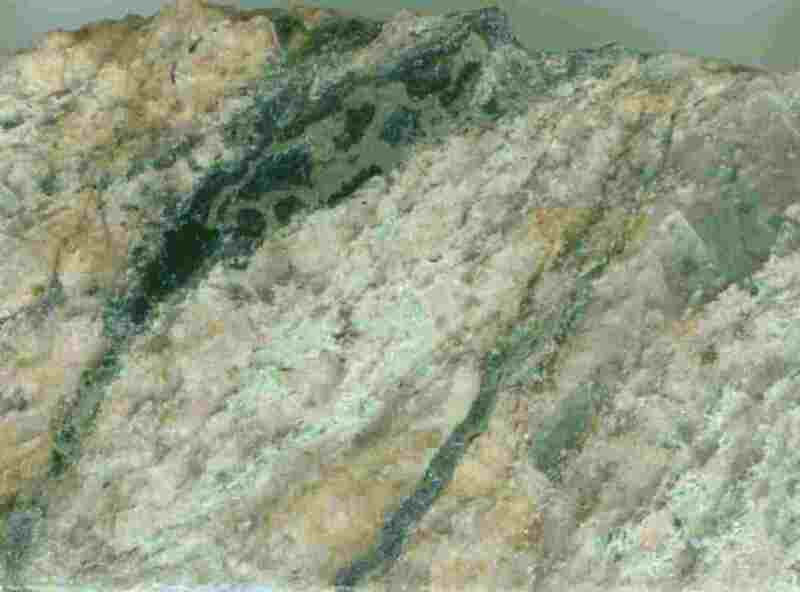

Das Bergwerk befindet sich im kristallinen Grundgebirge innerhalb

eines ca. 335 Millionen Jahre alten Muskovit-Gneises

(Schöllkrippener Gneis). Dieser Gneis entstand durch Metamorphose

(Umwandlung durch Hitze und Druck tief im Erdinnern) während der

variskischen Gebirgsauffaltung aus einem ehemaligen Granit. Der

einst hier auflagernde Kupferschiefer der carbonatischen

Zechsteinsedimente ist der Erosion zum Opfer gefallen, ist aber

beiderseits des Tales unter dem Buntsandstein anstehend. Die

Störungen streichen - soweit erkennbar - in etwa in der üblichen

Richtung von Nordwest nach Südost mit einer gewissen Abweichung

nach Nord.

Die zahlreichen, nur dünnmächtigen und sehr absätzigen Erzgänge

auf den Spaltenzügen von bis zu ca. 2 cm Mächtigkeit treten in

kaum veränderten und sehr standfesten Muskovit-Gneisen auf

(deshalb ist innerhalb des Berges auch keine Auszimmerung oder

Abstützung nötig).

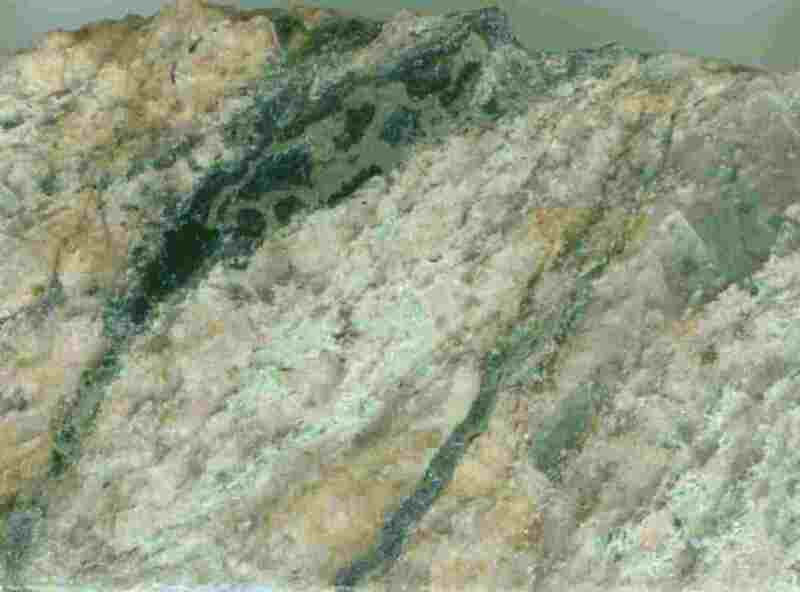

Im Bereich des Tagebaues (oder auch Steinbruch) sind die primären

Erze oft zu den bunten und damit auffälligen Sekundärmineralien

umgesetzt.

Die hier gebildeten Erze wurden wohl durch die im Jura

hydrothermal aufgedrungenen, barytführenden Lösungen aus dem

früher den Gneis überlagerten Kupferschiefer gelöst und im Gneis

wieder ausgeschieden. Dies ist der Grund, warum die tiefen

Gangspalten nahezu erzleer angetroffen wurden.

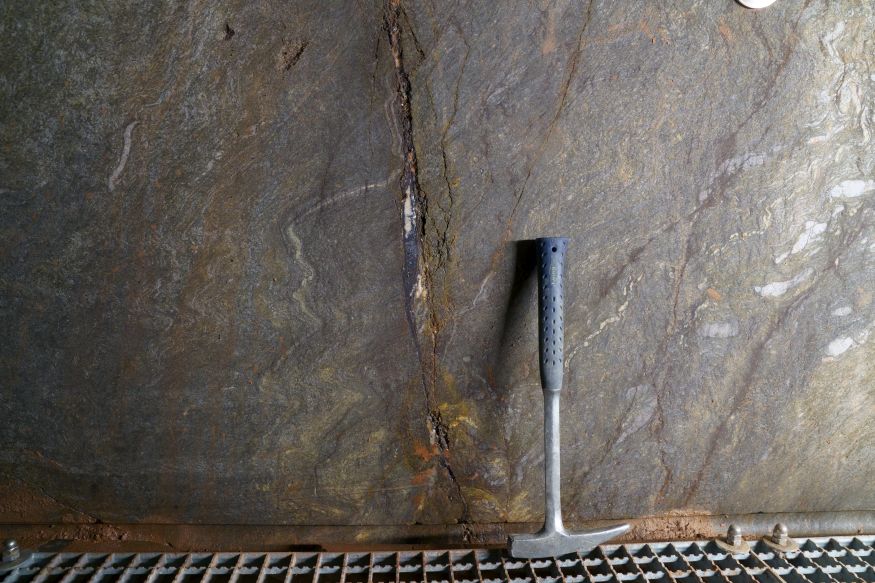

Um zwei Strecken zu verbinden, wurde der Fels durchgesägt, so dass

man die sehr enge Klüftung sehr gut sehen kann. Neben den

zahlreichen

Klüften (aber ohne die einst willkommenen Kupfererze) im Gneis

fallen die weißen Quarze ins Auge. Diese wittern an der Oberfläche

frei und

bilden die harten, hellen Lesesteine auf den Äckern.

Beim Betrachten beachte man auch die schönen Falten in dem Gneis.

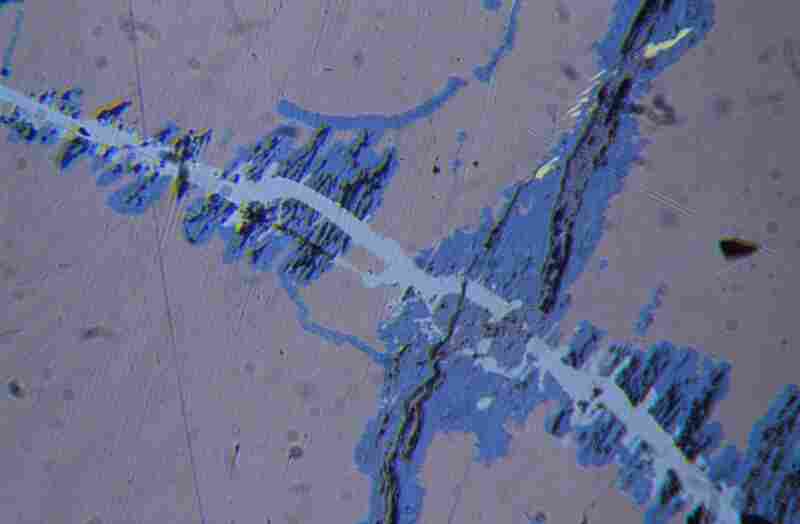

Der cm-breite Gang im rechten Bild führt neben weißem Baryt nur

noch

schuppiger Hämatit. Solche Gänge sind im Spessart sehr verbreitet

und eine Folge der hydrothermalen Baryt-Mineralisation.

Bildbreite etwa 1,2 m

aufgenommen am 26.08.2018 und 03.09.2022

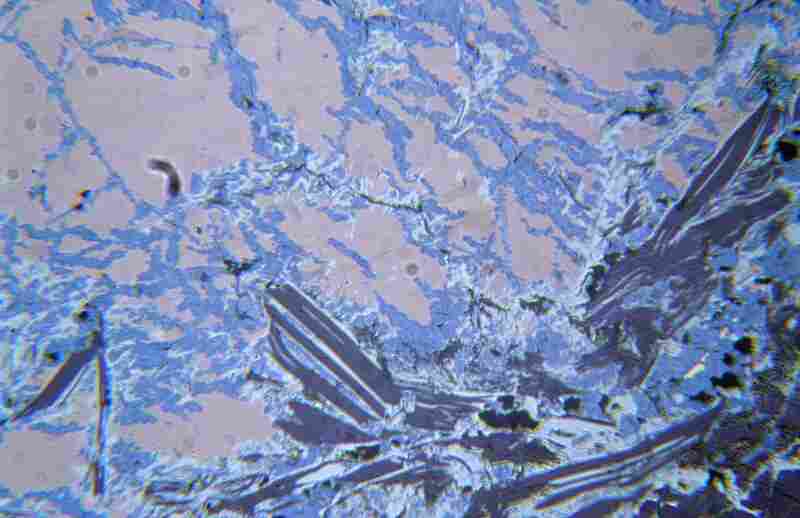

In den östlichen Teilen des Bergwerks steht eine weichere

Gesteinsart an, die auffällig kleinstückig zerbricht. Die

Schieferungsflächen sind nicht glatt, sondern wellig und im

Querbruch sieht man reichlich kleine Falten. Dabei handelt es sich

um einen Glimmerschiefer (auch

Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis), der darüber hinaus auch noch

heftig zerschert und tektonisch beansprucht wurde. Die Feldspäte

sind in Tonmineralien zersetzt. In den Zwickeln wurde reichlich

Eisenoxid als Hämatit abgeschieden, so dass man in der Regel

rotbraune Hände bekommt, wenn man die Steine anfasst.

Schieferungsfläche eines Glimmerschiefers aus der Grube,

Bildbreite 10 cm

Historie

Der Abbau von Kupfererzen um Sommerkahl/Schöllkrippen begann im

späten Mittelalter und ist für 1542 dokumentiert; damals wurde

jedoch der leichter gewinnbare, aber schwer verhüttbare

Kupferschiefer im Bereich des Schabernack von

Vormwald/Schöllkrippen (?) abgebaut oder eine Gewinnung versucht.

Ob dies im Bereich des heutigen Sportplatzes zwischen Vormwald und

Sommerkahl war, müssen zukünftige Gelände-Forschungen belegen.

Archivalien darüber sind nicht vorhanden.

Beim Anlegen des Sportplatzes 1986 wurden alte Stollen und ein

Kalkofen freigelegt. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der Ort

als "Bergloch" bezeichnet. Für das Jahr 1704 ist ein Abbau in

Sommerkahl urkundlich belegt. Aber erst Ende des 19. Jahrhunderts

begann man im Bereich der "Wilhelmine" in größerem Umfang

untertägig Kupfererze zu gewinnen. Damals bestand eine

Vitriollaugerei.

Nach dem 1. Weltkrieg führte der allgemeine Rohstoffmangel zu

einem Wiederaufleben dieser Aktivitäten. Es wurden 10 Millionen

Mark verbaut und das Bergwerk innen über die 60m-Sohle

ausgeweitet. Man ließ sich jedoch von den großflächig

auftretenden, bunten Sekundärmineralien im wahrsten Sinne des

Wortes "blenden" und musste bereits 1922 den Betrieb wieder

einstellen. Später wurde das Bergwerk ausgebaut und als

Anlagebetrug von Eugen ABRESCH an den den Flugzeugkonstrukteur

Anthony FOKKER verkauft. Der gewinnbare Gehalt an Erzen in dem

sehr harten Gestein war zu gering. Die Aufbereitung gestaltete

sich insbesondere im Winter als problematisch, das das Wasser für

die LINKENBACH-Rundherde für die Trennung von Erz und Nebengestein

fehlte. Eine Flotation für 24 Millionen Mark hätte geringere

Verluste an Erzen erbracht und wurde hier nicht mehr realisiert.

Auch enthalten die Erze große Mengen an Arsen, die bei der

Verhüttung unerwünscht sind.

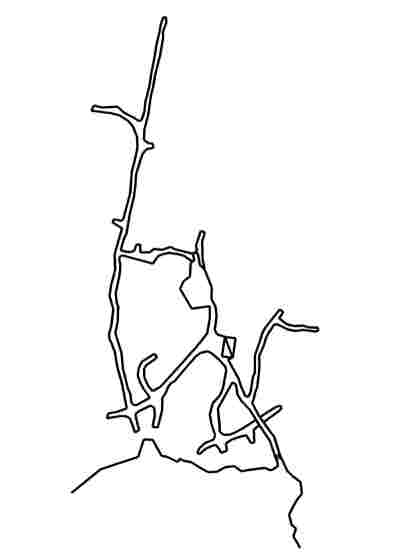

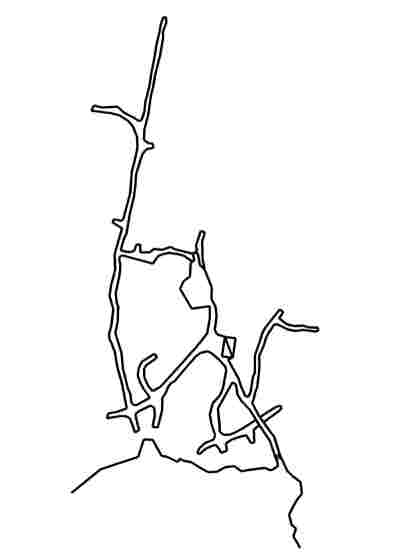

Der Grubenriss und ein Blick ins Bergwerk aus der Frühzeit der

Aufwältigung, hier im Bild mit Werner SCHAUPERT

(*19.12.1939 †10.05.2025),

der in einen der vielen Blindstrecken blickt;

aufgenommen am 02.03.2002

Das Stollensystem (oben die heute noch begehbare 23-Sohle) wurde

dann während des 2. Weltkrieges als Luftschutzeinrichtung genutzt.

Später wurde versucht, darin Pilze (Champignons) zu züchten. Durch

Schottergewinnung in den 50er Jahren wurde der Tagebaues auf die

heutigen Verhältnisse erweitert und dann größtenteils mit Haus-

und Sperrmüll bis in die 60er Jahre vergeschüttet.

Dann wurde der Zugang dauerhaft verschlossen und über Jahre hatten

nur die Fledermäuse einen ständigen Zugang. Mineraliensammler und

Geologen nutzen die Gelegeheit, die Cu-Mineralisation an den

Wänden des steinbruchartigen Areals zu studieren und auch

mitzunehmen.

Mit der Gründung des Bergwerkvereins im Jahr 2000 kam es zu einer

Wiederaufwältigung und der Einrichtung eines Besucherbergwerks,

welches heute jährlich einige tausend Besucher fasziniert.

Die gesamte Ausdehnung des Bergwerks ist infolge der wechselhaften

Betriebsgeschichte und der verschiedenen Ansatzpunkte nur

teilweise bekannt. Es gibt eine 6-m-Sohle (nicht zugänglich), eine

12- und 18-Meter-Sohle, die 23,5-m-Sohle, die für die Führungen

ausgebaut wurde und eine 30-m-Sohle, die aber teils unter Wasser

steht. Weitere Sohlen sind unter Wasser, die durch einen Schacht

auf 60 m erschlossen sind. Ein Schrägschacht erschießt auch noch

eine 80-m-Sohle, wie man aus Archivalien weiß. Stand Sommer 2022:

alle bekannten Stollen und Schächte haben zusammen genommen eine

Länge von ~1.900 m (HACKEL 2022:211).

Mineralien

Das linke Bild zeigt einen blauen Azurit mit den strahligen,

blaugrünen Aggregaten eines Olivenit.

Im rechten Bild erkennen Sie im Zentrum einen aus großen,

grünbraunen Kristallen bestehenden

Olivenit mit randlich der typischen, feinstnadeligen Ausbildung

des gleichen Minerals;

(Bildbreiten ca. 3 mm).

Die bunten Mineralien des Tagebaues sind seit langem das Ziel von

Mineraliensammlern. Bereits der berühmte straßburger

Mineralogieprofessor Hugo BÜCKING (1851-1932) suchte hier nach

Kupfererzen. Die primären Erze sind Verwachsungen aus den Mineralien

(Sulfide):

Mit Ausnahme des Tennantit und Pyrit kommen die Erze nur derb

vor. Idiomorphe Kristalle werden kaum und selten einige mm groß.

Diese metallhaltigen Mineralien waren das Ziel des Bergbaues. Die

Erze sind inning miteinander verwachsen, weshalb die Aufbereitung

des Erzes sehr schwierig war. Dabei ist der Tennantit und Bornit

vor dem Pyrit und Chalkopyrit gebildet worden. Der in der

Literatur erwähnte Idait konnte noch nicht nachgewiesen werden.

Der Tennantit enthält geringe Mengen an Silber.

Die Mineralisation weist auf eine recht niedrige

Bildungstemperatur hin (OKRUSCH et al. 2007). Die entlang der

Störungen aufdringenden, bariumhaltigen Hydrothermen mit den

gelösten Metallen schieden die Erze aufgrund der höheren C-Gehalte

im Grenzbereich zwischen Kupferschiefer und Gneis wieder aus. Der

Kupferschiefer ist inzwischen wegerodiert worden, steht aber in

der Umgebung noch flächig an und war in füheren Zeiten der Grund

für zumindest einen Versuchsbergbau.

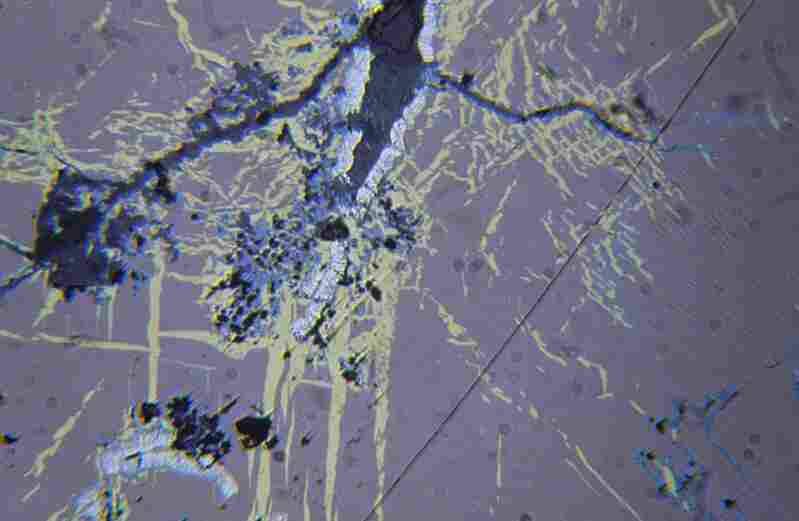

Bläulicher Tennantit und gelber Pyrit als Spaltenfüllung

im Gneis,

Bildbreite 5 cm

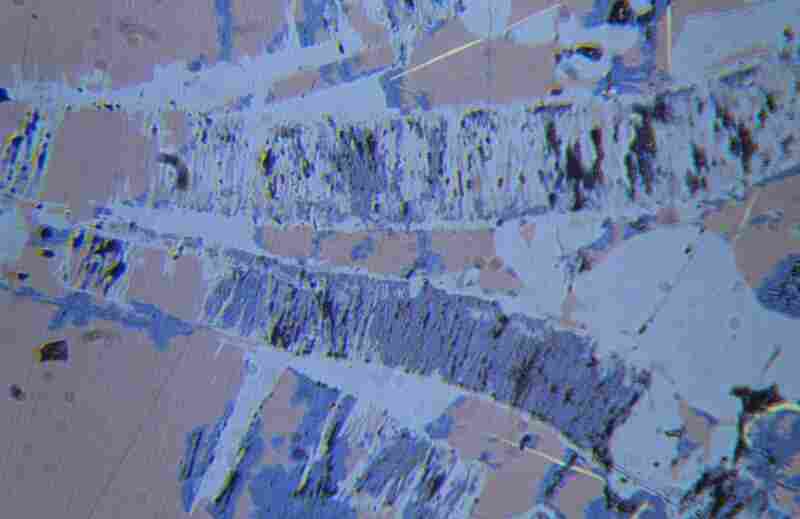

Im obigen Bild erkennt man einen cm-breiten Erzgang aus Bornit (ganz

dunkel), Tennantit (etwas heller) und Pyrit (gelb). In der unteren

Hälfte bestehen die dünnen Erzschnüre und metallischen

Imprägnationen um den Quarz (grau) meist aus Pyrit, nur links ist

ebenfalls Bornit erkennbar. Das Stück des typischen Gneises wurde

angeschliffen und poliert. Der Gneis selbst besteht aus Quarz,

Feldspat und wenig Glimmer (Muskovit).

In Spuren dabei finden sich neben den Erzmineralien die

Gangarrten aus weißem Baryt, hellbraunem Dolomit, weißem Calcit

und am meisten verbreitet, farblosem Quarz. An vielen Stellen sind

die stark absätzigen Erze löchrig angewittert. In diesen

Hohlräumen, oft begleitet von primären, angelösten Quarzkristallen

wurde eine Vielzahl von grünen und blauen Mineralien der

Oxidationszone gebildet:

Die Abbildung zeigt auf dem im frischen Zustand

silbrig

metallisch glänzenden Tennantit den blättrigen, grünen

Chalkophyllit (nahezu sechseitig und grün) neben

blauem Azurit,

Bildbreite ca. 3 mm.

Bildergalerie der bunten

Mineralien der Grube Wilhelmine in Sommerkahl:

Azurit

Azurit als blaue, tafelige Kristalle - das häufigste blaue

Mineral der Grube;

Bildbreite 5 mm

|

Malachit

Strahliger Malachit. Solche Kristalle sind selten, denn

meist sind es nur erdige Krusten;

Bildbreite ca. 7 mm

|

Caledonit

Caledonit als kleine, blaue Kristalle neben zersetzten

Sulfiden;

Bildbreite 5 mm

|

Erythrin - Babánekit

Ein Mischkristall zwischen Erythrin (Cobaltarsenat) und

Babánekit (Kupferarsenat) als rote Kristalle und Krusten

auf dem Gneis, gefunden von Hans GRÄSSEL(†);

Bildbreite 5 mm

|

Illit und Malachit

Feinschuppiger Illit mit grünem Malachit;

Bildbreite 5 mm

|

Olivenit

Olivenit in der typisch feinnadeligen Ausbildung;

Bildbreite 5 mm

|

Azurit

Azurit als winzige Kristalle auf Quarz-Kristallen;

Bildbreite 2 cm

|

Azurit

Fahlblauer Azurit als Hof um erdigen Malachit;

Bildbreite 2 cm

|

Chalkanthit

Chalkanthit, das natürliche Kupfersulfat bildet sich an

den Wänden in dem Bergwerk, je nach Jahreszeit recht

schwankend;

Bildbreite 5 mm

|

Chrysokoll

Typisch rissiger Chrysokoll als Neubildung auf dem Gneis;

Bildbreite 5 mm

|

Quarz

Farblose, leicht angelöst Quarzkristalle auf Gneis;

Bildbreite 2 cm

|

Langit

Plattige Langit-Kristalle als Neubildung in einer internen

Versatzmasse;

Bildbreite 5 mm

|

Parnauit

Dünnplattige Parnauit-Kristalle als Drusenauskleidung;

Bildbreite 5 mm

|

Tennantit

Reliktischer Tennantit-Kristall, eingeschlossen von weißem

Baryt;

Bildbreite 2 cm

|

Wroewolfeit

Wroewolfeit als bläuliche Kristalle neben schuppigem

Serpierit;

Bildbreite 5 mm

|

Serpierit

Türkisfarbener Serpierit als dünne Kruste auf dem Gneis;

Bildbreite 5 mm

|

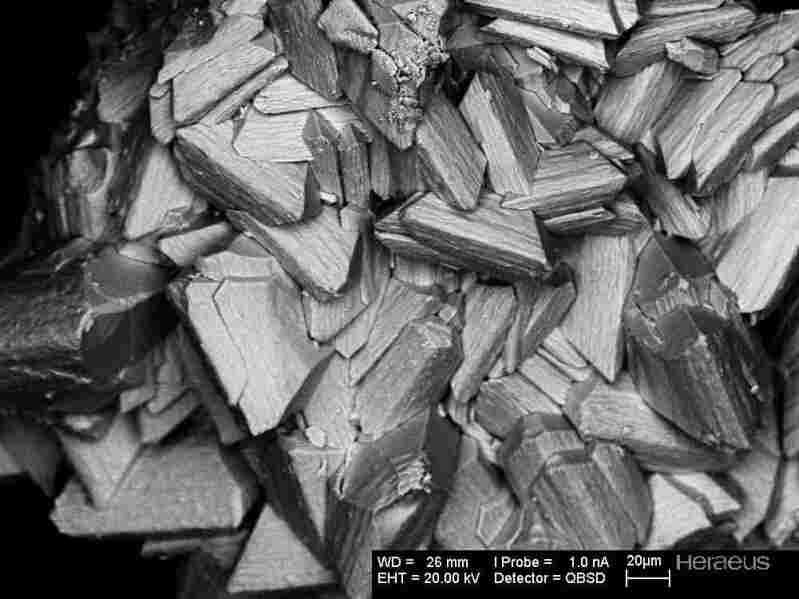

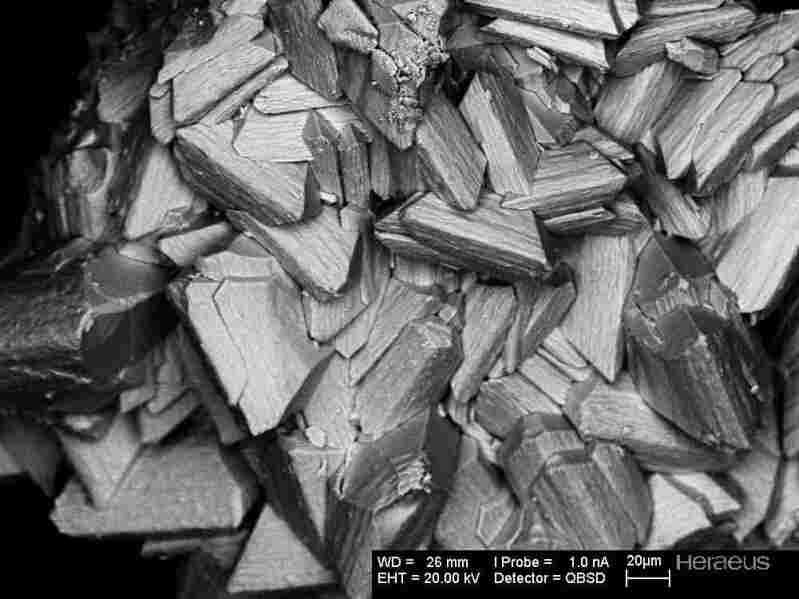

Olivenit

Ungewöhnliche, grüne Olivenit-Kristalle, REM-Foto,

Sammlung Thomas WEIS, Schneppenbach;

Bildbreite ca. 0,5 mm

|

Bariopharmakosiderit

Grünlicher Bariopharmakosierit auf zersetztem Fahlerz

mit Goethit;

Bildbreite 5 mm

|

Chalkophyllit

Strahliger Chalkophyllit mit etwas blauem Azurit und

Quarz;

Bildbreite 5 mm

|

Posnjakit

Blauer Posnjakit als erdige Beläge auf Gneis;

Bildbreite ca. 7 mm

|

Clarait

Hellblauer Clarait als Pusteln auf Gneis;

Bildbreite 5 mm

|

Cornwallit

Grüne Cornwallit-Krusten auf Malachit mit Azurit und

Resten von Tennantit;

Bildbreite 5 mm

|

Hämatit

Schuppiger Hämatit auf Quarz-Kristallen;

Bildbreite 5 mm

|

Malachit

Erdiger Malachit als zelliges Verwitterungsprodukt aus

Tennantit, daneben blauer Azurit;

Bildbreite 5 mm

|

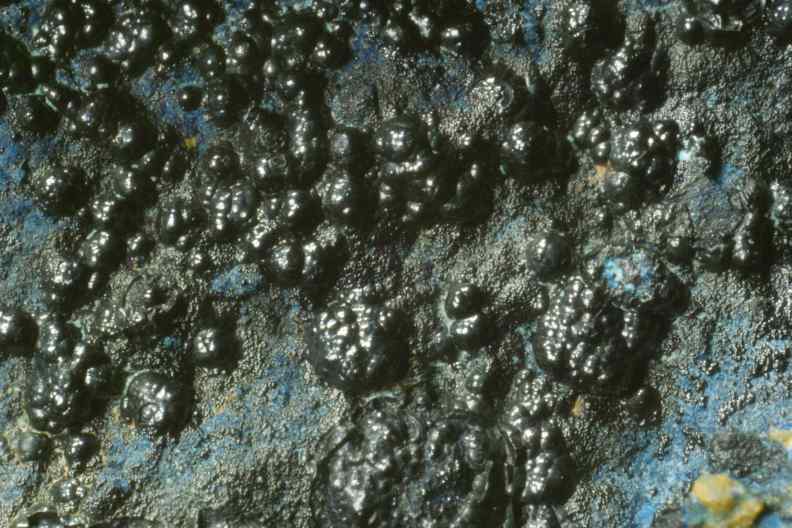

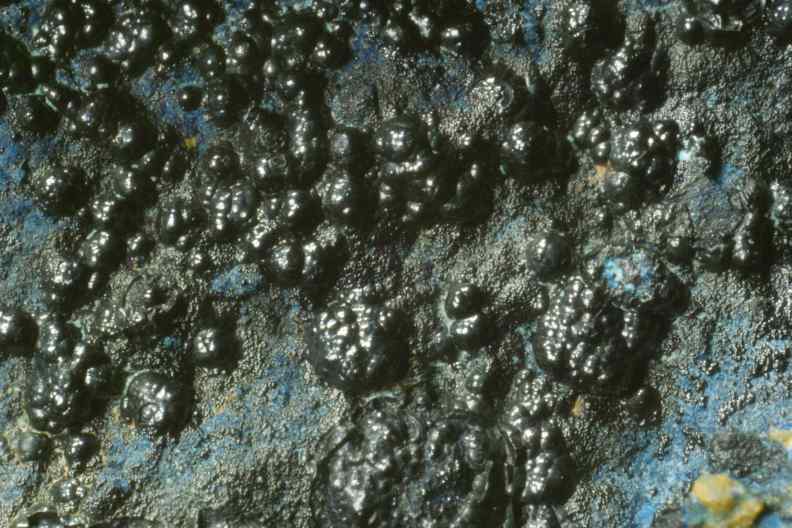

Manganomelans

Schwarze, hochglänzende glaskopfartige Aggregate eines

Manganomelans. Diese kalt entstandenen Manganoxide

erwiesen sich als röntgenamorph;

Bildbreite 5 mm

|

Olivenit

Hellgrüne, rundliche Olivenit-Aggregate auf blauem Azurit

neben grünem Malachit;

Bildbreite 5 mm

|

Aragonit

Radialstrahliger, weißer, nadeliger Aragonit mit

terminalen mit Serpierit-Schüppchen;

Bildbreite 5 mm

|

Baryt

Weißer, dünntafeliger Baryt auf Gneis in einer Kluft;

Bildbreite 2 cm

|

Tennantit

Metallisch glänzender Erzgang aus gelbem Chalkopyrit und

grauem Tennantit im Gneis, angeschliffen und poliert;

Bildbreite 3 cm

|

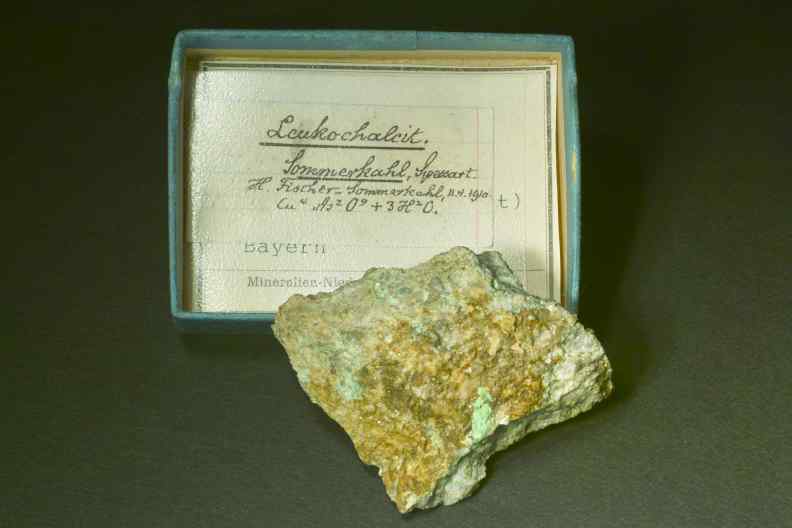

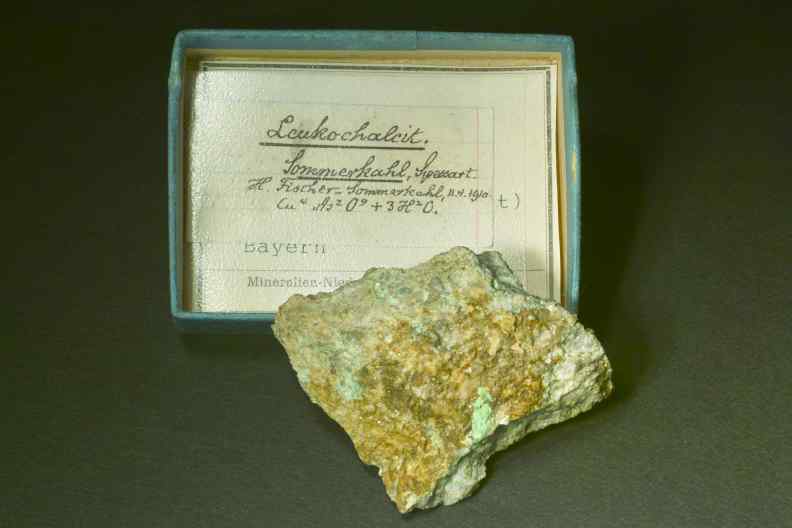

Olivenit

Sammlungsstück eines Olivenit (alt "Leukochalcit" ), etwa

aus dem Jahr 1910, mit alter Schachtel und dem Zettel der

Mineralien-Niederlage Freiberg in Sachsen;

Bildbreite 12 cm

|

Ankerit

Brauner, leicht angewitterter Ankerit mit weißen Baryt als

Kluftfüllung;

Bildbreite 2 cm

|

Dolomit

Hellbraune, rhomboedrische Dolomit-Kristalle aus einem

Erzgang;

Bildbreite 2 cm

|

Hämatit

Metallisch glänzender Hämatit als tafelige Kristalle in

einem Gang im Gneis, angeschliffen und poliert;

Bilbreite 3 cm

|

Calcit

Höhlenperlen aus Calcit. Sie stammen aus dem

"Perlenstollen", einer Blindstrecke im nördlichen Teil des

Bergwerkes;

Bildbreite 5 cm

|

Tangdanit

Grünlicher Tangdanit (früher "Klinotirolit") in blättigen

Aggregaten neben Quarz und Azurit in einer Kluft;

Bildbreite 5 mm

|

Jarosit

Brauner, erdiger Jarosit als dünner Belag mit Goethit aus

dem östichen Teil des Bergwerks;

Bildbreite 2 cm

|

Eis

Eis (besonders im Winter und stellenweise mit Cu-Sulfaten

gefärbt), aufgenommen am 04.01.2002;

Bildbreite ca. 45 cm

|

Calcit

Calcit als meist weiße bis braune, aktive Sinterbildungen

von einigen cm Größe in den Strecken, aufgenommen am

24.07.2004;

Bildbreite ca. 7 cm |

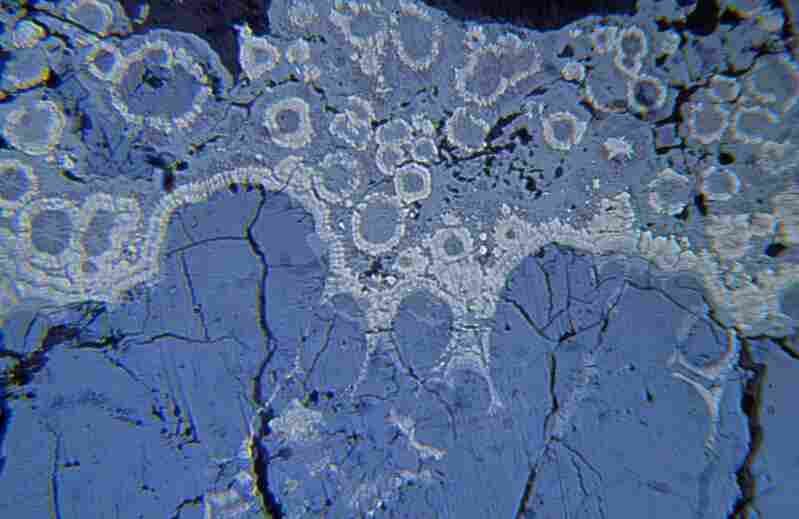

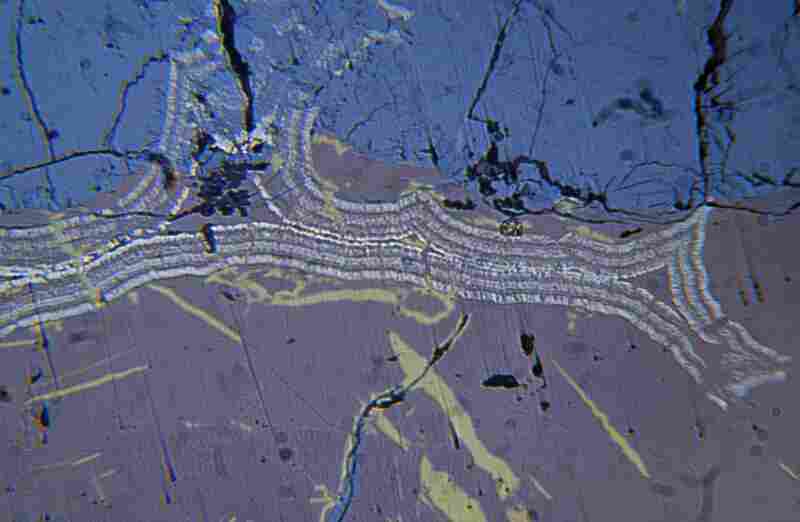

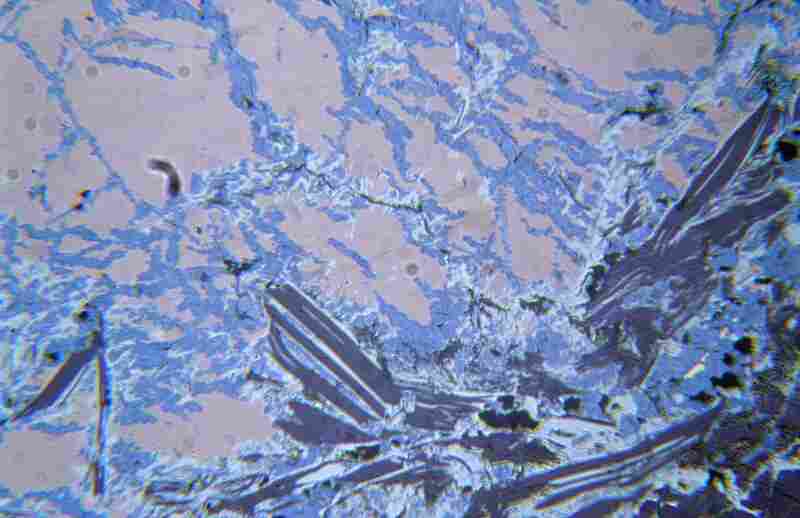

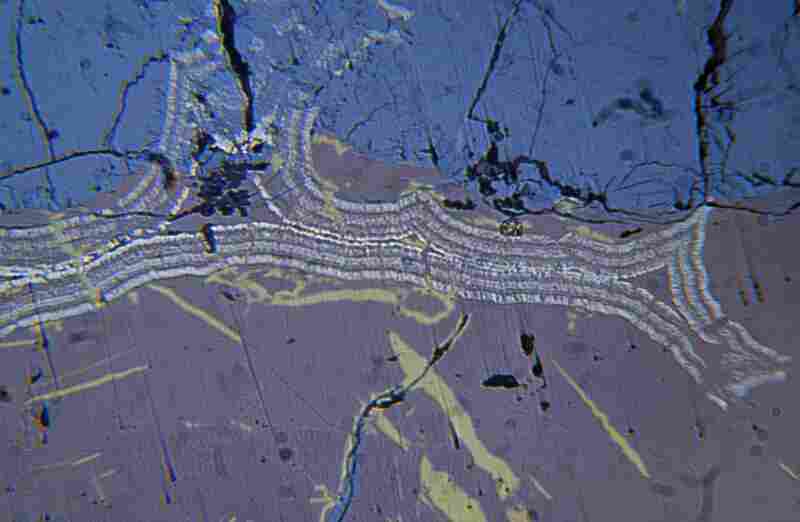

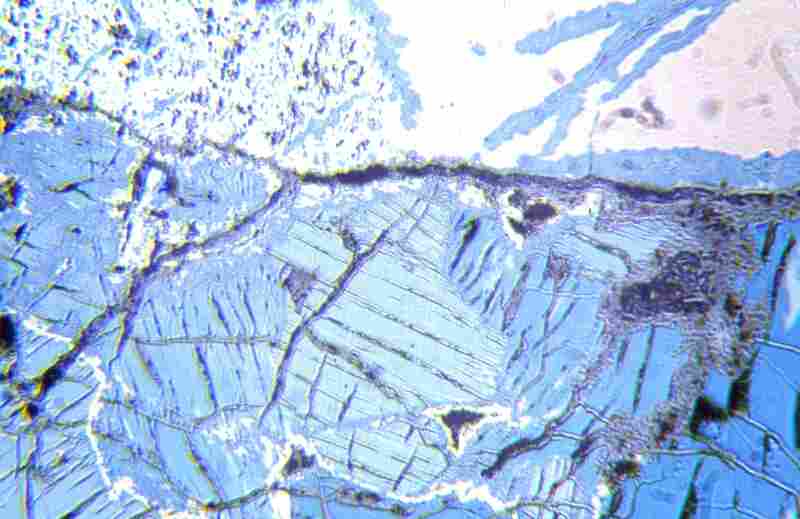

Bornit

Bläulicher Tennantit, grauer Bornit, weißgelber Pyrit und

gelber Chalkopyrit als Verdrängung, (Erzanschliff);

Bildbreite ca. 2 mm

|

Diegenit

Bläulicher Diegenit mit dünnen Schrumpfrissen,

Erzanschliff;

Bildbreite ca. 2 mm

|

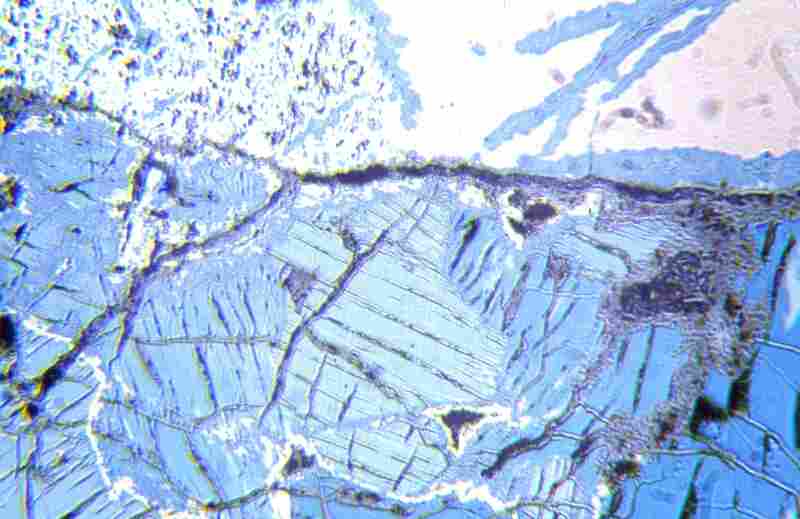

Bornit

Verschiedene Kupfersulfide als Relikte im Borit. Das Foto

zeigt die Komplexität der kleinen Lagerstätte,

Erzanschliff;

Bildbreite ca. 2 mm

|

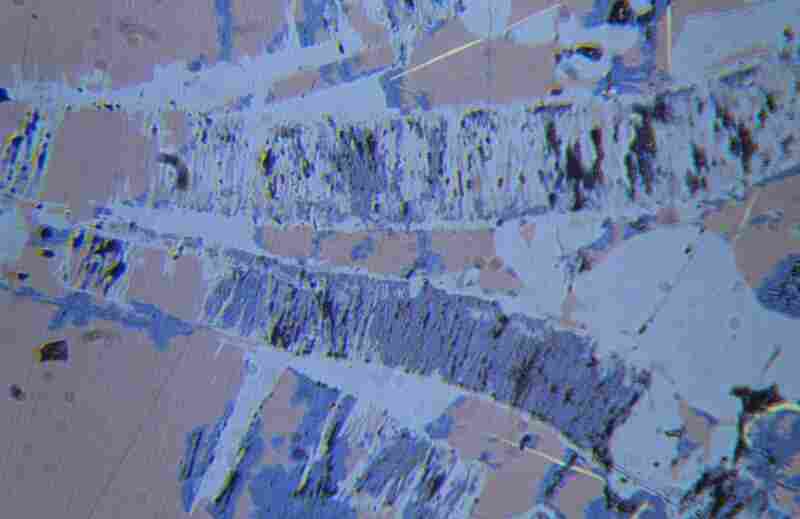

Covellin

Bläulicher Covellin im Bornit mit aufgeblätterten

Glimmeraggregaten aus dem Gneis, in dem die Erzgänge

auftreten, Erzanschliff;

Bildbreite ca. 2 mm

|

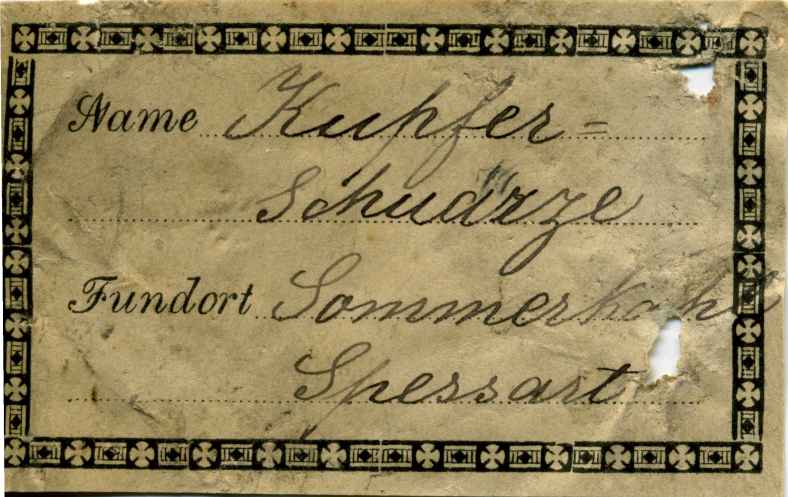

Tenorit

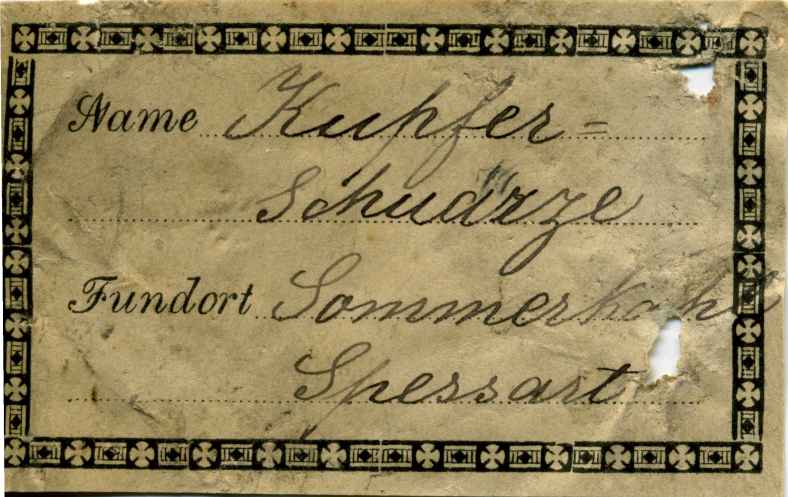

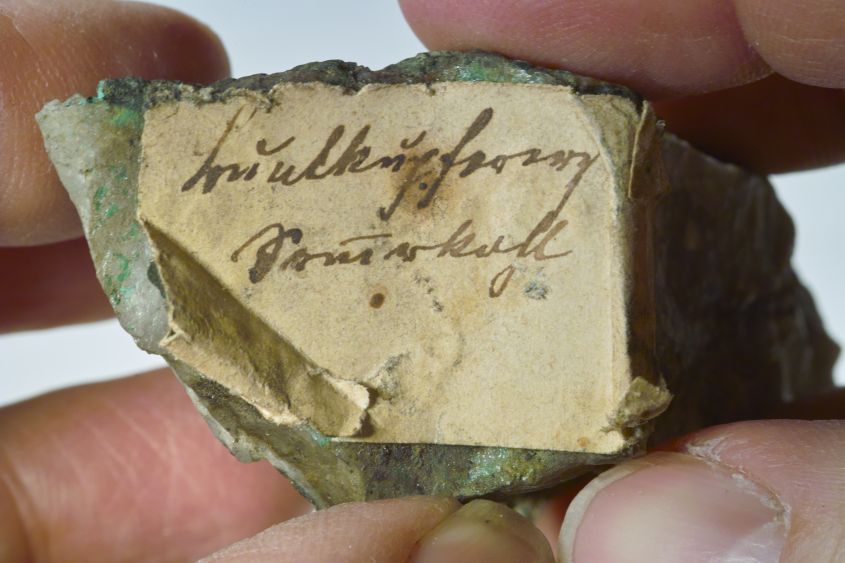

Sammlungszettel aus Papier mit der Aufschrift

"Kupferschwärze" (vermutlich Tenorit) aus Sommerkahl.

Leider ist das zugehörige Stück verschollen;

Bildbreite 6 cm

|

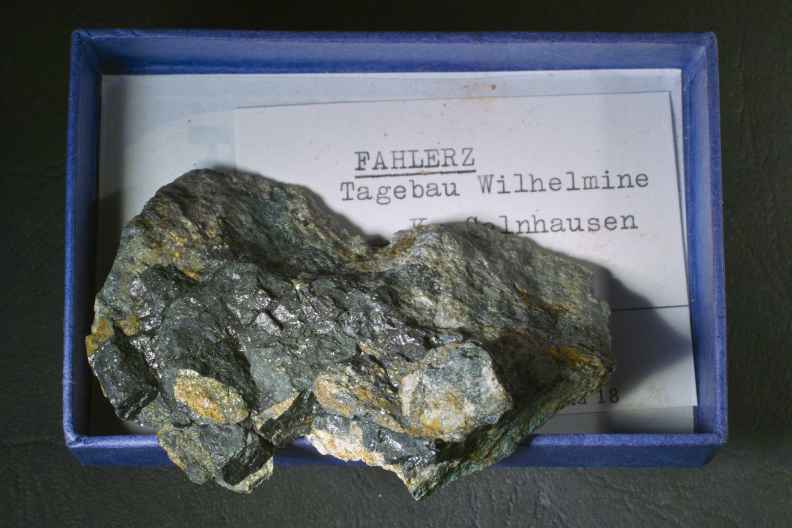

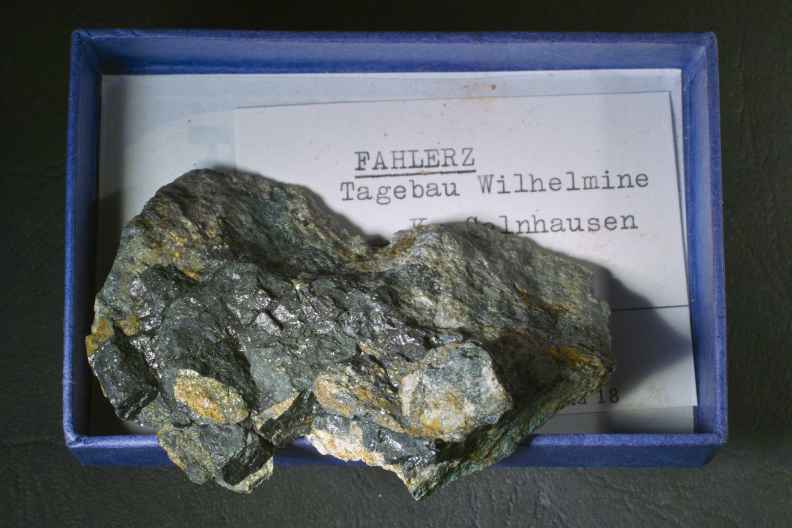

Tennantit

Stück Gneis mit einem Teil eines cm-mächtigen

Fahlerzganges (Tennantit) ohne nennenswerte

Mineralneubildungen aus einer Sammlung, die vor 1970

beendet wurde;

Bildbreite 10 cm

|

Azurit

Blaue, dünne Schicht aus Azurit zusammen mit grau und

glänzendem Manganoxid als Neubildung in den

Ausbruchsmassen, die im Bergwerk während der letzten

Betriebsperiode deponiert worden sind;

Bildbreite 10 cm

|

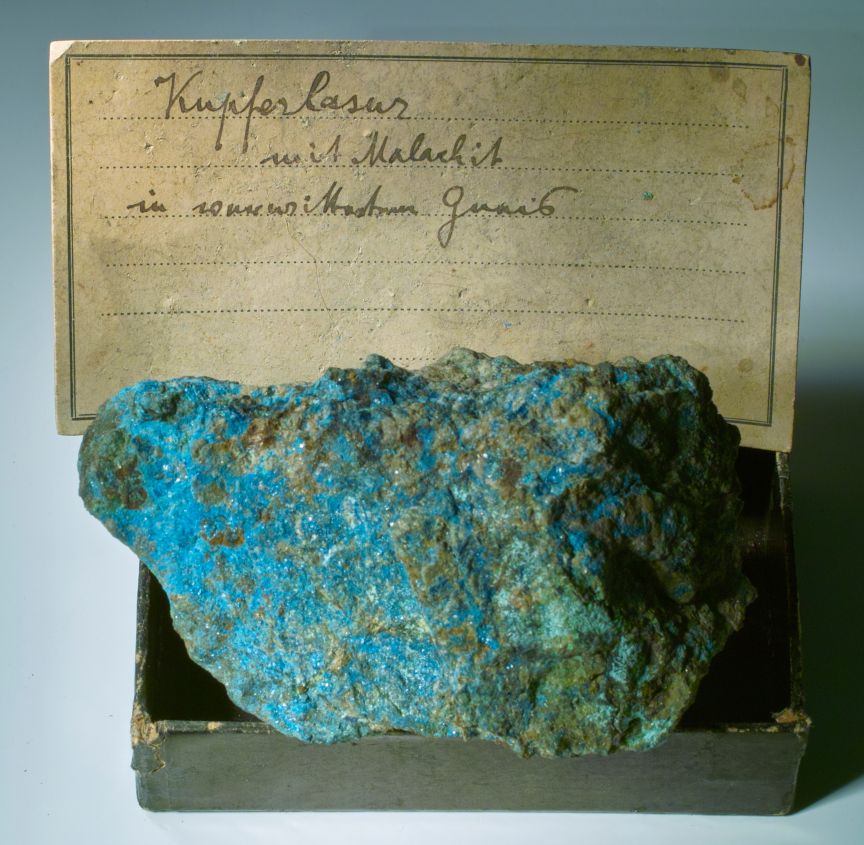

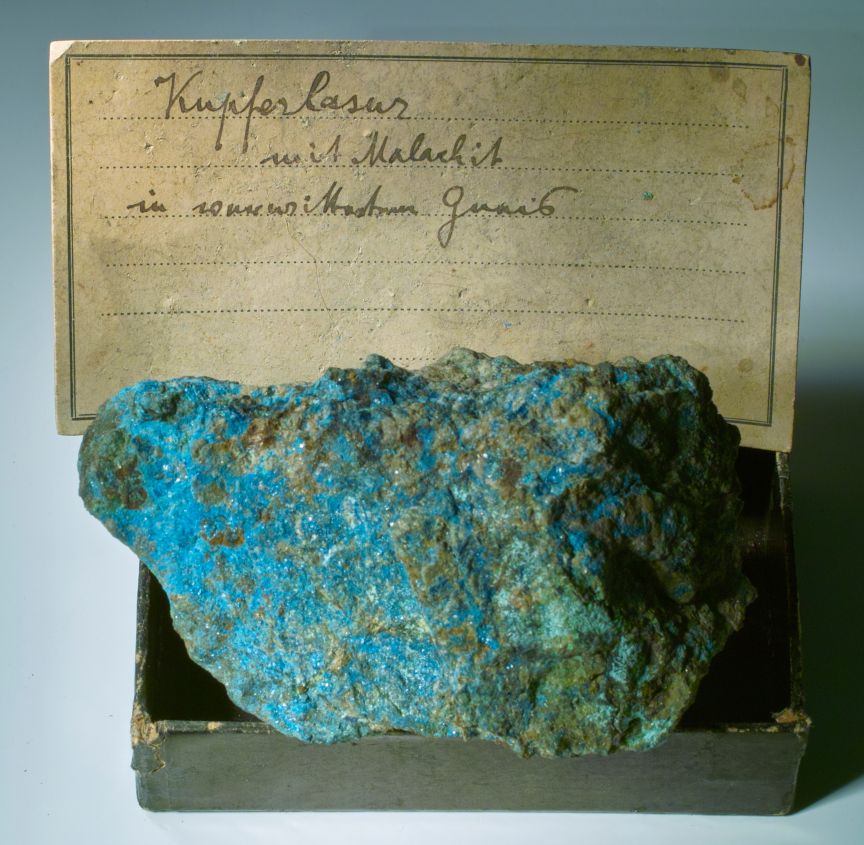

Azurit

Altes Stück mit einem Zettel: "Kupferlasur mit Malachit in

verwittertem Gneis" in einer schwarzen Pappschachtel;

Bildbreite 11 cm

|

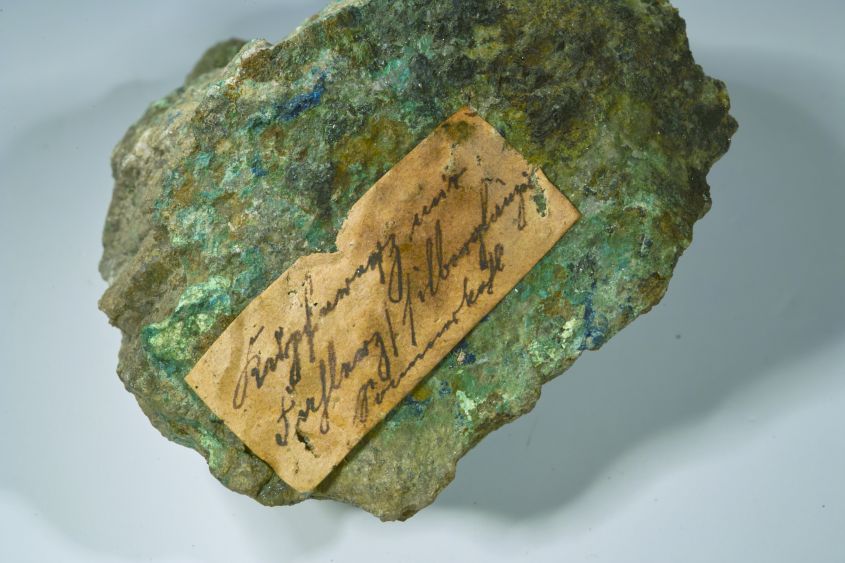

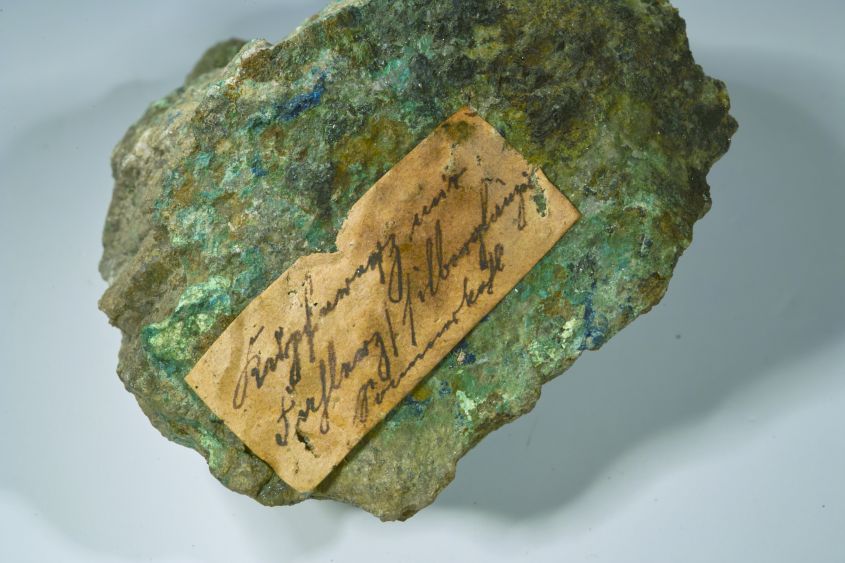

Tennantit

Stück Gneis mit Fahlerz und sekundären Kupfermineralien,

darauf ein aufgeklebter Zettel mit der

Aufschrift: "Kupfererz mit Fahlerz / Silberglanz

Sommerkahl". Der Silberglanz ist sicher nicht enthalten -

vermutlich ist das ganz frischer silbrig glänzender

Tennantit gewesen;

Bildbreite 7 cm

|

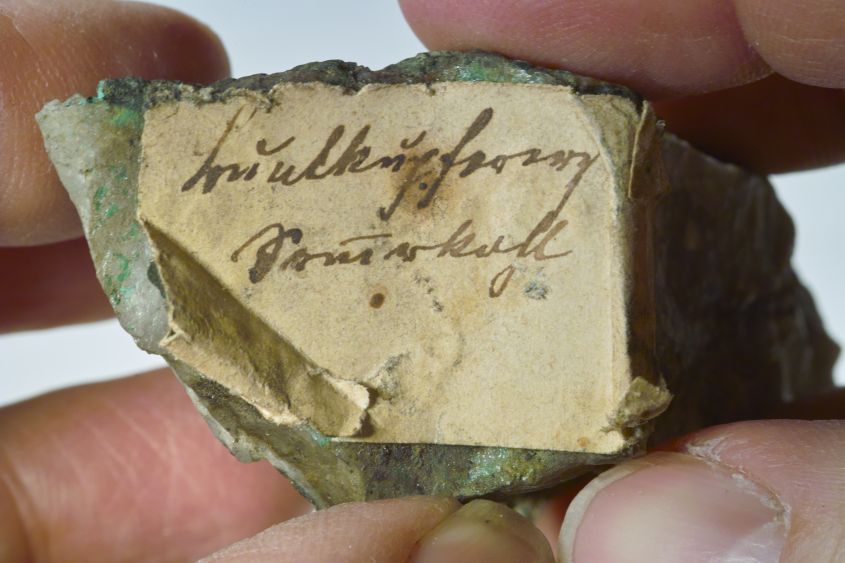

Chalkopyrit

Stück Quarz mit darin kleinen Fahlerz- und Bornit-Gängchen

und einem aufgeklebten Zettel mit der handschriftlichen

Aufschrift: "Buntkupfererz Sommerkahl". Das Stück stammt

aus einer alten Lehrsammlung eines

Gymansiums und zeigt, dass bereits um 1900 solche Stücke

zu Ausbildungszwecken genutzt wurden;

Bildbreite 5 cm

|

Weitere Fotos finden Sie hier. Alle

Mineralien wurden bereits beschrieben und veröffentlicht (LORENZ

& SCHMITT 2005, LORENZ 2010, LORENZ 2021).

Die Mineralneubildung und Mineralumbildung findet stellenweise

heute noch statt. Die wahrscheinlich im Jura gebildeten Sulfide

(siehe oben) werden von den auf den Gesteinsklüften zirkulierenden

Wässern unter dem Sauerstoff der Atmosphäre oxidiert. Dabei bilden

sich saure Lösungen die reich an Schwermetallen wie Cu und As

sind. Diese reagieren mit den löslichen Gesteinsbestandteilen zu

Sulfaten wie z. B. den verbreiteten Gips (der meist nur lose

aufsitzt und schnell abfällt). In Gegenwart von Arsen und/oder

Kupfer entstehen die nahezu allgegenwärtigen blaunen und grünen

Krusten.

Hinzu kommen sicher noch weitere Phasen, wenn die komplexen

Untersuchungen (mittels Röntgendiffraktometrie, Mikrosonde,

Erzanschliffen usw.) fortgeführt werden. Wenn Sie - d. h.

der Leser dieser Zeilen - Mineralien kennen oder gar haben, die

hier nicht aufgeführt sind, dann bitte ich um Mitteilung oder noch

besser um ein Belegstück zur sicheren Analyse.

Besucherberkwerk

Mit der Gründung des Födervereines wurde im Jahr 2000 der Beginn

zu einem Besucherbergwerk gestartet. Erschlossen wurde zunächst

die 23-m-Sohle mit einer Ausdehnung der Strecken von ca. 400 m für

Besucher. Inzwischen wurde mit den Aufwältigungsarbeiten begonnen

und ein neuer Eingang geschaffen:

Unter tatkräftiger Hilfe von Franz HÖRANDL (*1936

†2020) und

weiterer Mitglieder des Bergwerksvereins

wurde der größete Teil der innen liegenden

Gesteinsmassen aus dem Berg gefahren. Der größte

Teil aber mit der Schubkarre,

aufgenommen am 02.03.2002

Infolge der Nässe sind die Erze weitgehend korrodiert und

stellenweise von rezenten und schlecht kristallinen Bildungen

überkrustet. Die frischen Massen sind durch einen roten Ton so

verschmutzt, dass man innen auch infolge der schlechten

Beleuchtung nur an einer Stelle etwas von den Erzen erkennen kann.

Im April 2005 wurde ein weiterer Stollen der tieferen Sohle

freigelegt und das Wasser in den Stollen bzw. Schächten gesümpft.

Dabei konnten weitere, bisher nicht bekannte Stollen und Gänge wie

auch Schächte gefunden werden. Dazu musste der darüber stehende

Container umgestellt werden. Langfristig soll hier der Eingang zum

Bergwerk über ein größeres Bauwerk erschlossen werden.

Nahebei kam es zu einem kleinen Tagebruch neben der

Wilhelminenstraße, der wieder verfüllt wurde.

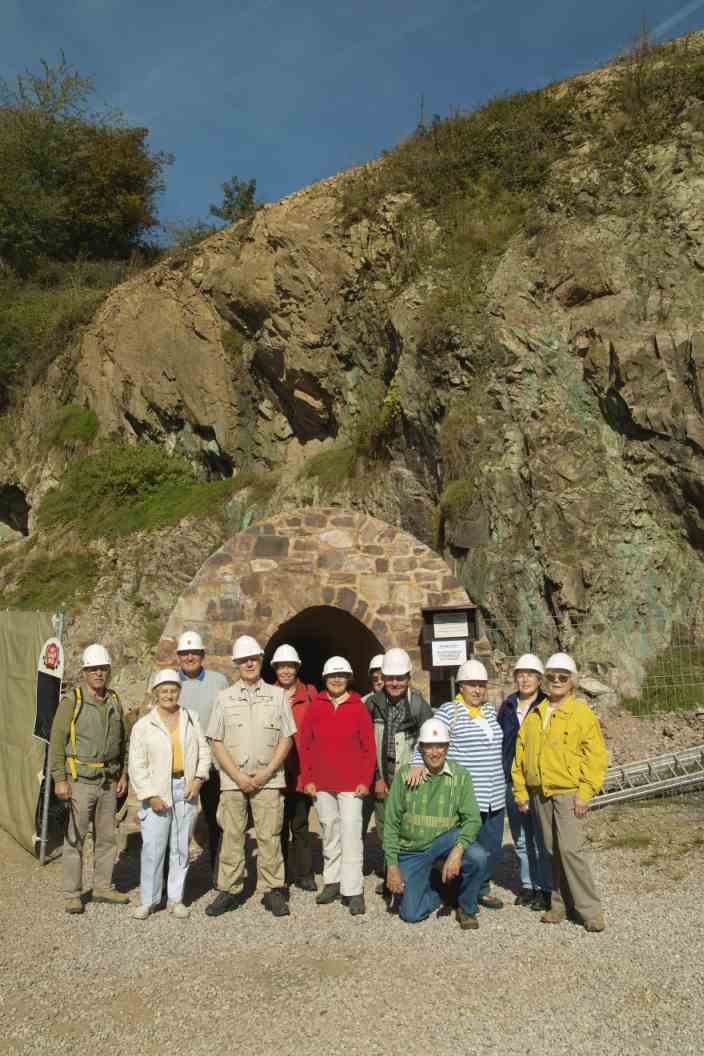

Gruppe des Seniorenbüros Hanau vor der

Besichtigung des Bergwerkes am 22.09.2007

unter Leitung von Otto F. KRONEISEN (*1939

†2018) nach

einer geologisch-bergbaukundlichen

Wanderung von Schöllkrippen, welches man

mit dem Zug erreichte.

2006 und 2007 wurden Pläne geschmiedet, über den heute als offene

Wasserstelle vorhandenen, früheren Eingang ein Info-Gebäude zu

errichten, welches den Zugang zum Bergwerk als auch

Ausstellungsräume in Verbindung mit dem Naturpark Spessart

schaffen würde. Die Kosten dafür sind entsprechend hoch und kaum

vom Verein alleine zu erbringen.

2011 durchliefen das Bergwerk etwa 4.000 zahlende Besucher. Der

Bergwerksverein hat 190 Mitglieder, die die Basis für einen

stabilen Fortbestand sind. Inzwischen ist das Infocenter weit

fortgeschritten und der Verein investierte im Jahre 2011 knapp

50.000 € in das markante Bauwerk.

2012 (November) wurde der 5. Barabaramarkt an und im Bergwerk

veranstaltet, bei dem Kunsthandwerker und andere an über 50

Marktständen in einer einzigartigen Atmosphäre ihre Waren und

Dienstleistungen feil boten.

2013 wurde das Infogebäude so weit als möglich fertig gestellt.

2015 konnte das Info-Centers bezogen werden.

2017 wurde die ständige Ausstellung zum Bergwerk eingerichtet, in

dessen Rahmen auch die Mineralien und Gesteine neu aufgestellt

wurden, so dass der Besucher sehen kann, wie ein Erz

aussieht.

2018 musste eine umfangreiche Beraubung in der östlichen Weitung

vorgenommen werden.

2019 wurden die Änderungen aus dem Hauptbetriebsplan

umgesetzt.

2020 war der Bergwerksverein 20 Jahre alt, konnte aber wegen der

CORONA-Restriktionen nicht feiern, was 2021 nachgeholt werden

sollte.

2021 infolge der CORONA-Restriktionen kein Besucher- und

Vereinsbetrieb

2022 finden wieder Befahrungen mit Besuchern statt. Der sonst

jährliche Barbara-Markt wurde wegen der immer noch vorhandenen

Angst um die schwer planbaren CORONA-Einschränkungen abgesagt.

2023 läuft der Normalbetrieb. Es werden weitere Erkundungen im

Bergwerk vorgenommen und der Barbara-Markt wird vom 25.-26.11.2023

veranstaltet.

Kupferbergwerk

Grube Wilhelmine 2000 e. V.

Wilhelminenstr. 67

63825 Sommerkahl

Tel.: 0 60 24/63 56 60 (nur

während der Öffnungszeiten bzw. Führungen)

http://www.Bergwerk-im-Spessart.de

Das Foto stammt von 17.04.2004 und zeigt noch das ursprüngliche

Aussehen der Felswand an der Wilhelmine.

Im Winter 2005/2006 wurde begonnen, die westliche Seite des

Bergwerkes zu sichern. Die dorthin führende Strecke wurde

ausgemauert. Seit März 2006 wurde begonnen, die hier eingefüllte

Versatzmassen auszuräumen. Das dabei zu Tage geförderte,

grobstückige Gestein soll zum Mauern weiterer Bauwerke verwandt

werden. Dabei wird auch wieder eine Weitung freigeräumt.

Im Außenbereich ist der Bewuchs über der Wand des Tagebaues von

den Büschen und Bäumen befreit worden, so dass das ursprüngliche,

kahle Aussehen wieder hergestellt wird. 2007 wurde ein überdachter

"Tunnel" als Eingang erbaut, so dass ein sicherer Zugang zu den

Stollen gegeben ist.

Das Foto vom Tagebau mit der "gesicherten" Wand und dem neuen

Eingang stammt vom 01.05.2007.

Es wird noch ein weiterer tunnelartiger Zugang gebaut. Für die

nächsten Jahre wurd geplant, ein größeres Infocenter des

Naturparkes Spessart hier zu bauen. Darin soll auch eine

Ausstellung über die Region eingerichtet werden.

Im Winter 2007/2008 wurde im Bergwerk und außerhalb weiter

gearbeitet. Man trug weitere Teile der Felswand ab und wird das

dabei gewonnene Material zur Sicherung der Wand verwenden.

Blick auf die abgebaggerte Wand am 18.01.2008

Das Material wurde nach Mauersteinen für den 2. Tunnel durchsucht

und dann als Auffüllmaterial im Bereich der Grube verwandt. Leider

führte das oberflächennah gewonnene Gestein nur sehr dünne Tapeten

aus Azurit, die nach dem Trocknen dann nur ganz hellblau leuchten.

Primäre Erze konnten so gut wie nicht aufgesammelt werden. Die

Arbeiten hätten bis zum 1.4. 2008 beendet sein sollen, da hier die

ersten Führungen stattfinden.

So präsentiert sich die Grube Wilhelmine nach den Umbau- und

Sicherungsarbeiten am 11.10.2008.

2010 wurde der Bau des zweistöckigen Hauses mit den Maßen von ca.

12 x 12 und einer Anbindung an den Tagebau begonnen. Darin sollte

es ursprünglich auch eine Ausstellung des Naturparkes Spessart

geben. Der Bergwerkverein hat inzwischen 190 Mitglieder und das

Bergwerk wird jährlich von ca. 5.500 Besuchern besichtigt.

Der wachsende Rohbau des Infocenters am 23.07.2011 und rechts

bereits mit Dach am 10.12.2011

Das fast fertige Besucherzentrum am 30.12.2012

Am 30.05.2014 fand in dem neuen Besucherzentrum die

Jahreshauptversammlung des Vereins statt.

Das weitgehend fertige Infocenter mit dem offenen, im Wasser

stehenden Stollen und darüber das Logo in Stahl,

aufgenommen am 05.12.2015

Ausbruchsmassen aus einem Vortrieb, der 2 Blindstrecken im

östlichen

Teil des Bergwerkes miteinander verbunden hat (Norbert Braun GmbH

2016),

aufgenommen am 10.04.2016

Der Tagebau bei -14°C am 23.01.2017. Da es in den Wochen vor dem

Frost kaum Regen gab, sickert kein Wasser aus und so wachsen nur

sehr wenige Eiszapfen. Der lange Jahre als Provisorium genutzte

Holzbau wurde entfernt und die Ausstellung mit den Mineralien,

Werkzeugen usw. wurde in das neu Haus gebracht.

Am Samstag, den 11. März 2017 wurde im Beisein der politischen

Prominenz die Dauerausstellung im EG des Infocenters eröffnet und

der

Öffentlichkeit vorgestellt.

Links im Bild erläutert der unermüdlich wirkende Walter HACKEL den

Ehrengästen das Konzept und auch die didiaktischen Finessen des

Infocenters bis zur Lore für die Spenden.

Im rechten Bild spricht Frau Ministerialrätin Christina von

SECKENDORF vom Bayerischen Umweltministerium aus München zu den

Gästen:

Bürgermeister Albins Schäfer, Mitglied des Landtags Peter WINTER,

Landrat Dr. Ulrich REUTER, ex MdL Henning KAUL, Sponsoren aus

Handwerk und Bankenwirtschaft und im Hintergrund die Mitglieder

des Berwerkvereins.

Am Samstag, den 02.02.2019 erfolgte im Rahmen einer kleinen

Feierstunde bei trübem und nasskaltem Wetter die Grundsteinlegung

zum

Besucherbergwerk. Der Bürgermeister Albin SCHÄFER und der der 1.

Vorsitzende Oilver PFAFF fanden sich am Tunnel vor dem Stollen ein

und legten den Grundstein. Die Zeitkapsel wird von einem Sandstein

verschlossen, der mit der Jahreszahl 2000, dem Wappen der Gemeinde

und dem Loge des Vereins verziert ist. Zahlreiche

Vereinsmitglieder wohnten der Grundsteinlegung bei.

Samstag, der 09.03.2019: Ein nicht alltäglicher Anblick vor dem

Bergwerk, denn ein Saugwagen (praktisch ein sehr großer

Staubsauger mit

einem 10-m³-Behälter und hohem Vakuum von der Fa. Umtec in

Alzenau) fördert bis zu faustgroße Steine. Der lange, formstabile

Schlauch

reicht bis zur Weitung (Oberbruch), wo noch einge m³ Versatz aus

der letzten Betriebsperiode (erkennbar an den darin

eingeschlossenen

Hölzern) entfernt werden mussten. Leider fand sich in dem Material

kein Erz, sondern nur dünne Tapeten mit kleinen farblose bis

bräunliche

Gips-Kristallen, daneben etwas rosa Serpierit, schwarzes

Manganoxid, grüner Malachit und ganz selten blauer Azurit. Die

größeren Brocken

wurden mit Schubkarren in eine Mulde gefahren. So konnten unter

der Leitung von Walter HACKEL und mit der Hilfe von 9 Mann in ein

paar

Stunden etwa 4 m³ Versatz aus dem Bergwerk transportiert werden.

Der ganz neue, originalgetreue Nachbau der Schachteinrichtungen

aus der Grube

Wilhelmine zeigt die in Sommerkahl verwandte Technik. Auch im

Schacht im

Bergwerk waren die Einbauten aus Holz, welches aber in den 100

Jahren nicht

erhaltungsfähig war. Nur die beiden, jetzt verrosteten Fahrkörbe

sind erhalten.

Sie wurden am Seil hängend gegenläufig (wie ein Aufzug) betrieben.

Daneben

war ein Teil abgetrennt, in dem sich die Fahrten (Leitern)

befanden, wenn der

Förderkorb nicht betrieben war; so etwas wie ein Notausstieg. Und

im rechten

Teil befand sich die Installation für Strom, Wasser und Druckluft

nochmals

abgeteilt. Über dem Schacht befand sich ein Fördergerüst aus

Stahl, über das

mit Rollen die Seilführung der Förderkörbe erfolgte.

Aufgenommen am 27.09.2020

Winterliche Stille am Besucher-Bergwerk. Der Regen im Januar

sorgte

für das Wasser und der Frost im Februar machte daraus dann die

langen

Eiszapfen, leider ohne Besucher, denn wegen der politischen

CORONA-

Beschränkungen war das Bergwerk seit Monaten geschlossen.

Aufgenommen am 12.02.2021

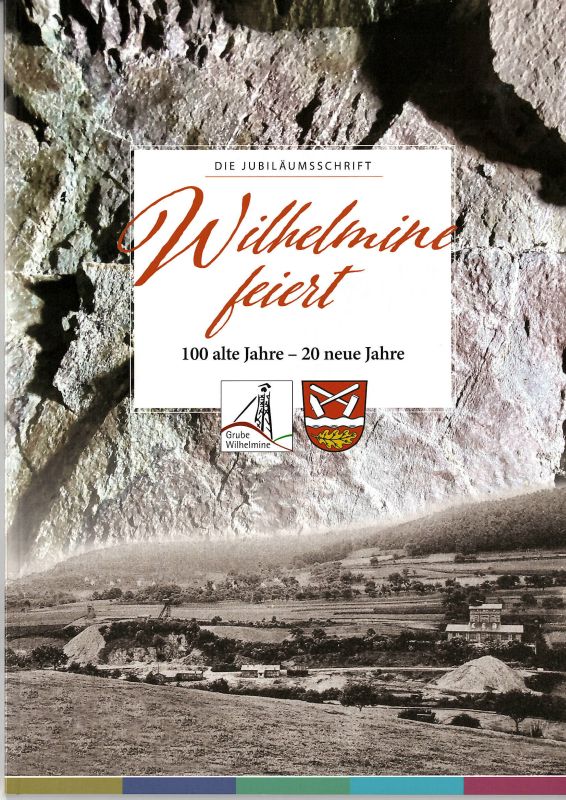

Im Septemberg 2021 erschien wegen den CORONA-

Beschränkungen verspätet die Jubiläumsschrift des

Bergwerksvereins:

Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]

(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20

neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]

Sommerkahl.

Sie kostet beim Bergwerk 8 €.

Studenten der Universität Heidelberg vom Institute of Earth

Sciences

mit Prof. Dr. Ulrich GLASMACHER bei der Einfahrt in das bunte

Bergwerk der Grube Wilhelmine. Bei der Führung wurde der

Schwerpunkt auf die Geologie und Mineralogie gelegt, wie auch

die komplexe Erzgenese erläutert;

aufgenommen am 29.09.2021.

Seit dem Jahr 2022 veranstaltet der Bergwerkverein auch eine

Reihe von Vorträgen an der Grube. Den Auftakt leistete Walter

HACKEL mit der privaten Raumfahrt.

Am 21.10.2022 war Klaus FREYMANN aus Augsburg zu Gast und

erzählte mit plastischen Bildern in einem modernen Märchen, was

gewesen wäre, wenn man die Grube nicht geschlossen, sondern den

darüber liegenden Kupferschiefer erschlossen und abgebaut hätte.

Am Ende zeigte er, dass tatsächlich große Massen an Metallen wie

Kupfer, Blei und Zink in den permischen Sedimenten unter dem

Sandstein des Buntsandsteins liegen, die man profitabel gewinnen

könnte, wenn der weltweite Preis für diese Metalle einen

bestimmten Wert überschreiten würde.

Am 25.11.2022 hat Joachim LORENZ aus Karlstein über die

Geschichte der Geologie vortragen und dabei beim Neandertaler

anfangen und in der Grube Wilhelmine schließen. Dabei wurde

erläutert, welchen Weg der Erkenntnis man nehmen musste, um das

viel geprüfte, weitgehend schlüssige, aber sehr komplexe

Denkgebäude der heutigen Geo-Wissenschaften zu erreichen.

Links: Der Eingang zum InfoCenter an der Grube mit dem Zugang und

den

Pollern für das ordentliche Parken;

aufgenommen am 31.05.2025.

Rechts: Zum 25jährigen Bestehen des Bergwerkvereins wurde ein

Rückblick in der Form von Tafeln erstellt, bei dem jedes Jahr mit

einer Tafel vorgestellt wird. Die Reihe wird fortgesetzt;

aufgenommen am 29.06.2025.

Hinweis zum Wappen von Sommerkahl.

Das Wappen von Sommerkahl stammt aus dem Jahr 1972 und zeigt u. a.

gekreuzte Schägel und Eisen als typische Bergmannswerkzeuge; es

sind "die" Symbole für den Bergbau schlechthin. Als Begründung

werden die zahlreichen Bergwerke seit 1542 angeführt. In der

Erläuterung von GRIBEL (1972:10f) wird aber von einem "Hammer und

Schlägel" geschrieben. Dies sind keine Werkzeuge der Bergleute,

denn man verwandte den Begriff des Schlägels synonym für den

Hammer. Das Werkzeug mit der Spitze ist ein (Berg-)Eisen, in das

der Bergmann einen Holzstiel steckte. Das war der Meißel des

Bergmanns. Man kann sich gut vorstellen, dass die heutige

Anwendung eines Meißels bei der schlechten Beleuchtung eines

Abbauortes zur Verletzung der Hand geführt hätte. Deshalb

verwandte man kleine Meißel (Eisen) mit einer Bohrung, die den

Holzstiel aufnahm und so waren die Finger vor dem Schwung des

Hammers (Schlägel) geschüzt. In der Regel wurden die Eisen an

einem Ring getragen und wenn alle Eisen stumpf waren, war die

Schicht beendet. Der Bergschmied schärfte dann die Eisen wieder.

Es gibt auch Hämmer in Wappen, aber dies sind dann Hämmer von

Orten mit Steinhauern oder Hammerwerken zum Schmieden von Eisen;

dies gab es in Sommerkahl nicht. Die Verwendung von Schlägel und

Eisen auf Wappen in Bergbauorten ist weit verbreitet, denn in

Deutschland gibt es 318 Wappen mit diesen Symbolen (GAPPA 1999:9).

Ein Beispiel für einen Schägel (oben) und das gestielte

Bergeisen darunter. Man erkennt an dem Bart des

Eisensdass es lange benutzt wurde. Sammlung Peter (†)

& Ruth SCHILLING, Schriesheim,

aufgenommen am 29.11.2022

Literatur

Autorenkollektiv (1984): Sommerkahl einst und jetzt - 800 Jahre

Dorfgeschichte -.- Hrsg. von der Gemeinde Sommerkahl, 540 S.,

zahlreiche, auch farbige Abb., [Herbert Bauer] Goldbach.

BRUNSWICK, J. (2023): Sommerkahl: Grube Wilhelmine Ansichtskarten

aus dem Kahlgrund – Teil 33.- Unser Kahlgrund 2024 Heimatjahrbuch

für den ehemaligen Landkreis Alzenau, 69. Jahrgang, S.

128-129, 4 Abb., Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für

Heimatforschung und Heimatpflege Kahlgrund e. V., Alzenau.

BUSCH, R. [Hrsg.] (1999): Kupfer für Europa. Bergbau und Handel

auf Zypern.- 183 S., zahlreiche, teils farb. Abb., 1 ausklappbare

geol. Karte, [Wachholz Verlag] Neumünster.

FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag

zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des

Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,

zahlreiche Abb. im Anhang, Aschaffenburg.

FRIEDRICH, G. H., GENKIN, A. D., NALDRETT, A. J., RIDGE, J. D.,

SILLTOE, R. H. & VOKES, F. M. [eds.] (1984): Geology and

Metallogeny of Copper Deposits. Proceedings of the Copper

Symposium 27th International Geolgical Congress Moscow.- Special

publication No. 4 of the Socitey for Geology Applied to

Mineral Deposits, 592 p., 258 figs., [Springer Verlag] Berlin.

HEIMBÜCHNR, N. (1968): Bergbau im Raum Schöllkrippen.- Spessart

Monatszeitschrift des Spessartbundes. Zeitschrift für Wanderer,

Heimatgeschichte und Naturwissen Heft März 1968 S. 24 - 25, 2

Abb., [Verlag "Main-Echo"Kirsch & Co.] Aschaffenburg.

GAPPA, K. (1999): Wappen - Technik - Wirtschaft Bergbau und

Hüttenwesen, Mineral- und Energiegewinnung sowie deren

Produktverwertung in den Emblemen öffentlicher Wappen Band 1:

Deutschland.- 471 S., Veröffentlichung aus dem Deutschen

Bergbau-Museum Bochum Nr. 76, zahlreiche farbige Wappen,

[Selbstverlag] Bochum.

GRIEBEL, E. (1972): Bergmannswerkzeuge Hammer und Schlägel zieren

Ortwappen von Sommerkahl.- Spessart Monatszeitschrift des

Spessartbundes Zeitschrift für Wanderer, Heimatgeschichte und

Naturwissen, Heft Mai 1972, S. 10 - 11, 1 Abb., [Main-Echo GmbH

& Co KG] Aschaffenburg.

HACKEL, W. (2022): Grube Wilhelmine Sommerkahl: Stollen von

1000-Meter?.- Unser Kahlgrund 2023, 68. Jahrgang, S. 209 - 213, 3

Abb., 1 Tab., Hrsg. Arbeitgemeinschaft für Heimatforschung und

Heimatpflege Kahlgrund e. V. in Alzenau [Gebhard druck+medien]

Heusenstamm.

KRÜNITZ, D. J. G. (1801): Kupfer.- Ökonomisch-technologische

Encyklopedie, oder allgemeines System der Staats-, Stadt-, und

Haus- und Landwirtschaft, und der Kunst-Geschichte in

alphabethischer Ordnung 55. Theil von Kum bis Kupfer, 850 S., mit

30 Kupertafeln auf 8 3/8 Bogen, [Buchhandl. des königl. Preuß.

Geb., Comission-Raths Joachim Pauli] Berlin.

LFU (Bayerisches Landesamt für Umwelt (2014): Geotope in Bayern

erhalten, pflegen und erleben.- 44 S., zahlreiche farb. Abb.,

Karten, [Joh. Walch GmbH & Co. KG] Augsburg.

LORENZ, J. (2016): Die Grube Wilhelmine in Sommerkahl.- NOBLE

Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 02/2016, S. 80 - 82, 11 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. (2021): Die Mineralogie der Grube Wilhelmine – die

komplexeste im Spessart.- S. 71 – 78, 25 Fotos, 1 Tab.- in

Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]

(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20

neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]

Sommerkahl.

LORENZ, J. & SCHMITT, R. T. (2005): Das Kupfererzbergwerk

Grube Wilhelmine in Sommerkahl.- Spessart Monatszeitschrift für

die Kulturlandschaft Spessart 99. Jahrgang, Heft 2 2005,

S. 1 - 32, 53 Abb., 2 Tab., [Main-Echo GmbH & Co KG]

Aschaffenburg.

LORENZ, J. & HIMMELSBACH, G. (2006): Sommerkahl,

Kupfererzbergbwerk Grube „Wilhelmine“.- S. 310 – 311, ohne Abb. in

KRAUS, W. [Hrsg.] (2006): Schauplätze der Industriekultru in

Bayern, 1. Aufl., 320 S., zahlreiche Abb., [Verlag Schnell &

Steiner GmbH] Regensburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, 220 S., Berlin.

OKRUSCH, M. & WEINELT, W. (1965): Erläuterungen zur

Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5921

Schöllkrippen.- 327 S., [Bayerisches Geolgisches Landesamt]

München. OKRUSCH, M., LORENZ, J. & WEYER, S. (2007): The

Genesis of Sulfide Assemblages in the former Wilhelmine mine,

Spessart, Bavaria.- The Canadian Mineralogist Vol. 45, pp.

723 - 750, 11 fig., 10 tab., Toronto, Canada.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 564ff, 733ff.

LORENZ, J. (2021): Die Mineralogie der Grube Wilhelmine – die

komplexeste im Spessart.- S. 71 – 78, 25 Fotos, 1 Tab.- in

Kupferbergwerk Grube Wilhelmine Sommerkahl 2000 e. V. [Hrsg.]

(2021): Die Jubiläumsschrift Wilhelmine feiert 100 alte Jahre – 20

neue Jahre, 110 S., zahlreiche farb. Abb. [Eigenverlag]

Sommerkahl.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 54f, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

Norbert Braun GmbH (2016): Das Bergwerk im Spessart. Firma Braun

schneidet Gang in die Grube Wilhelmine.- Der Betonbohrer Ausgabe

39 - 2016, S. 38 - 39, 3 Abb., Hrsg. vom Fachverband Betonbohren

& -sägen Deutschland e. V. Darmstadt.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SLOTTA, RAINER & SCHNEPEL, INGA [Hrsg.] (2011): Schätze der

Anden. Chiles Kupfer für die Welt.- 608 S., Katalog der

Ausstellung des Deutschen Bergbau-Museums Bochum 8. Mai 2011 bis

19. Februar 2012, Veröffentlichungen aus dem Deutschen

Bergbau-Museum Bochum Nr. 179, sehr zahlreiche, meist

farb. Abb., Tab, Karten und Zeichnungen, [GCC Graphisches Centrum

Cuno GmbH] Calbe.

WEINELT, W. (1984) in WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U.,

STEPHAN, W., STREIT, R. & WEINELT, W.: Oberflächennahe

mineralische Rohstoffe von Bayern Lagerstätten und

Hauptverbreitungsgebiete der Steine und Erden.- Geologica Bavarica

86, 563 S., [Bayerisches Geologisches Landesamt] München.

Schild in der Sammlung von Ruth und Peter SCHILLING, Schriesheim

Kupferbergwerk Fischbach bei Idar-Oberstein

Ein ganz ähnliches, aber deutlich größeres Bergwerk (Grube

Hosenberg) bestand von ca. 1400 bis 1800 in den andestischen

Ergussgesteinen bei Fischbach mit einer einfachen, hydrothermalen

Kupfermineralisation aus Chalkopyrit, Chlakosin, Bornit, Covellin

und Digenit, wohl weitgehend ohne Gangarten. Die Gang- und

Imprägnationslagerstätte wurde in großen Weitungen abgebaut, die

in einem Besucherbergwerk (http://www.besucherbergwerk-fischbach.de)

zugänglich sind. Das Berwerk hat einen ganzen Schatz von

Besonderheiten:

- riesige Weitungen

- mittelalterliche Schrämmspuren

- mittelalterliche Stollen

- farbige Sinter

- anschauliche Präsentation der dort tätigen Menschen

- funktionierendes Nass-Pochwerk

- Aufbereitung mit funktionierendem Schmelzofen

Aber wie in den meisten Besucherbergwerken ist das Kupfer-Erz von

Hand ausgeschlagen worden und so keines mehr zu sehen.

Das funktionsfähige Nasspochwerk in Fischbach mit den laufenden

Wasserrad

und den Gerinnen für den Erztransport als Schlamm;

aufgenommen am 01.03.2009 in Rahmen einer Führung.

Literatur:

WILD, H. W. & BÜHLER, H.-E. (ohne Jahr): Das mittelalterliche

Kupferbergwerk Fischbach (Nahe). Geologie, Geschichte, Gewinnung

und Verhüttung der Kupfererze.- 32 S., 21 teils farb. Abb.,

Förderverein Historisches Kupferbergwerk Fischbach e. V.,

[Prinz-Druck GmbH] Idar-Oberstein.

WILD, H. W. (ohne Jahr): Ein Bergwerk erwacht zu neuem Leben. 30

Jahre Historisches Kupferbergwerk Fischbach.- 174 S., einige farb.

und SW-Abb., Hrsg. vom Förderverein Historisches Kupferbergwerk

Fischbach e. V. [Digitaldruck von Papierflieger Offsetdruck GmbH]

Clausthal-Zellerfeld.

Zurück zur

Homepage oder an den Anfang der Seite

Malachit für das Auge

In den tropischen Klimaten bei sehr reichlich Kupferionen können

sich sehr große Massen (aus denen sich einzelne Stücke bis zu m³

Größe gewinnen lassen) an Kupfermineralien bilden. Beispiele sind

die bekannten Kupferlagerstätten Tsumeb in Namibia, im Ural in

Russland (heute als Vasen und Tischplatten in der Eremitage in St.

Petersbeurg oder im Berg-Institut der gleichen Stadt zu sehen),

Bisbee in den USA und viele andere mehr, wie z. B. aus der

Demokratischen Republik Kongo (Zaire). In letzterem werden in dem

Kupfergürtel von Katanga sehr große Massen an Malachit gewonnen,

die roh oder in Form von Kunstgewerbe aus den Markt kommen. Es

handelt sich um oft konzentrisch-schalige Massen, deren Aufbau an

einen Achat erinnern. In vielen Stücken erkennt man auch

stalagtitische Formen. Der größte Teil stammt aus dem Tagebau von

Mashamba West bzw. der Dikuluwe-Mine im sogn. Di-Ma-Gebiet oder

aus Likasi. Belegstücke finden sich fast in allen Sammlungen. Der

Malachit stammt - wie viele andere sehr bunte Mineralien - aus den

hier sehr großen und tief reichenen Oxidationszonen (auch

"Eiserner Hut", engl. als "gossan" bezeichnet) der Lagerstätte.

abgebrochener

Malachit-Stalagtit

ausgestellt im Museum Karlstein

Bildbreite 7 cm

|

Querschnitt

Bildbreite 7 cm

|

Detail aus der Abb. links

Bildbreite 2 cm

|

Das Stück eines Stalagtiten ist bereits in geologischer Zeit am

unteren Ende abgebrochen (im Foto oben) und die Bruchfläche ist

mit kleinen Malachit-Kristallen überkrustet. Als Beweis, dass es

sich wirklich um Stalagtiten handelt, dienen die immer zentralen

Hohlkanäle, die bis zum Ende bestehen, wie man es von den

Stalagtiten der Höhlen aus Calcit kennt. Das geschliffen und

polierte Ende offenbart einen konzentrisch-lagigen Aufbau mit

unterschiedlich grünen Anwachsstreifen. Die dunklen Streifen

werden von größeren Malachit-Kristallen gebildet, die hellen

Streifen bestehen aus kleinen bis sehr kleinen Kriställchen mit

Hohlräumen ("Poren") dazwischen. Die Oberflächen bestehen aus

kleinen, flachen Malachit-Kristallen.

Das Stück ist gegenwärtig in der "Kupfer-Vitrine" im Museum

Karlstein ausgestellt.