Echter Opal

(Opal-(T))

mit Nontronit und fossilen Bakterien

als Spaltenfüllung im Kristalln aus dem

Stadtzentrum

von Alzenau i. Ufr. im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Brauner Opal als ca. 3 cm breite

Spaltenfüllung im alterierten,

metamorphen Gestein (Amphibolit)

Zusammenfassung:

Beim Bau des Gebäudes der Kreissparkasse Aschaffenburg-Alzenau

(früher nur Alzenau) und der Straße dahinter wurden verschiedene

Gestein der Alzenauer Serie abgebaut. Sie führten Klüfte mit

Opal-(T) und Nontronit.

Das bei weitem grösste Stück Amphibolit mit Opal befindet sich im

geologischen Raum des Museum der Stadt

Alzenau in Michelbach.

Lage und Geologie:

Im Stadtzentrum von Alzenau i. Ufr., am NW-Zipfel Bayerns, stehen

Amphibolite bis Quarzamphibolite, Hornblende-Plagioklas-Gneise und

Kalksilikatgneise an. Sie gehören zur Alzenauer Serie und werden

als migmatitisch vergneiste Serie algonkischer Sedimente gedeutet.

Die Metamorphose erfolgte demnach bei ca. 630° C und 5 kB Druck.

Das bedeutet eine Teufe von >15 km. Als Alter für die

Vorläufergesteine werden ca. 600 Ma postuliert; das

Metamorphosealter liegt bei ca. 330 Millionen Jahren. Das Alter

des Opals ist unbekannt.

Die an den felsigen Hügel gebaute Betontreppe an der Straße An der

Burg führte früher zu einer Brücke über die Bahn und zum

Lindenweg,

aufgenommen am 1.5.2005

Frische Aufschlüsse entstehen nur kurzzeitig, während des

Neubaues von Straßen oder Gebäuden. Als 1971 die Straße "An der

Burg" neu angelegt und die Baugrube für das Gebäude der

Kreissparkasse Alzenau in der Burgstraße 3 ausgehoben wurde,

ließen sich die oben aufgeführten Gesteine über einige 10er Meter

gut verfolgen. Weiter konnte der Amphibolit dann über die Straße

bis zum Einschnitt der Kahlgrundbahn verfolgt werden. Inzwischen

ist die Fläche mit einer Treppe (sieh Bild oben) weiter überbaut

worden und auch stark verwachsen.

Der Aushub wurde in die ehemalige Sandgrube der Stadt Alzenau -

heute das Industriegelände der Siemens-, Junkers- und

Röntgenstraße - gefahren und dort als Unterbau für die Straße und

deren Gehwege verwendet. Er ist heute nicht mehr zugänglich.

An der N-Seite der Straße "An der Burg" entstand eine Böschung;

hier (der der Eisenbahn Kahl-Schöllkrippen zugewandten Seite)

wurden in leukokraten Lagen mit Opal gefüllte Störungen beobachtet

(GK 5920 Alzenau i. Ufr. R 350528 H 555009,

siehe OKRUSCH et al. 2011, S. 139, Aufschluss Nr. 3). Der

Aufschluss ist heute durch eine Betonstützmauer und eine

Betontreppe teilweise verdeckt. Grobkörnige, pegmatitische

Einschaltungen führen in ihren Hohlräumen ebenfalls Opal. Die

Störungen verlaufen mit ca. 45° zur Schieferung des Gesteins. Sie

fallen mit ca. 70° ein. Das Streichen wurde nicht aufgezeichnet.

Die Gänge werden bis zu 5 cm mächtig und sind hauptsächlich mit

Opal gefüllt.

Das Vorkommen erinnert nach eigenen Beobachtungen an ähnliche

Opalvorkommen in den Basalten von Mühlheim-Dietesheim bei

Offenbach.

Die Treppe aus Beton, wie auch der kleine Hügel aus dem harten

Amphibolit zwischen der Burgstr. und dem Bahngleis der "Bembel"

wurde für den Bau eines Hauses im Februar 2020 bis auf das

Straßen- bzw. das Niveau der Bahnschienen abgetragen und das

Gestein in der Sandgrube von Alzenau deponiert. Dabei ließ sich

leider kein Opal mehr finden.

Der bereits weitgehend abgetragene, felsige Hügel aus Amphibolit

mit den Resten der Beton-Treppe zur einstigen Brücke über

die Gleise der "Bembel" (wie die Bahn zwischen Kahl und

Schöllkrippen im Volksmund genannt wird) - man vergleiche das

Foto mit dem oben aus dem Jahr 2005,

aufgenommen am 16.02.2020

Der beim Abtragen des Hügels frei liegende Amphibolit in

verschiedenen

Graden der Verwitterung,

aufgenommen am 16.02.2020

Die beiden Fotos zeigen eindrucksvoll, welche Möglichkiten des

Abtragens von Felsen mit hydraulischen Geräten möglich sind, ohne

dass man Sprengstoff einsetzen muss.

Wie der Burgberg mit der Burg besteht der abgetragene "Hügel" aus

schräg mit etwa 45° einfallenden Amphiboliten mit einem stark

schwankendem Mineralbestand. Es gibt schwarze Lagen aus

amphibolreichen Lagen, dann helle mit reichlich Plagioklas und

auch dünne Lagen die durch ihre grüne Farbe auffallen und

reichlich Epidot führen. Dazwischen befinden sich auch Lagen aus

hellem Quarzit, was für die Genese des Vorkommens wichtig ist.

Das Gestein neigt zu einem stängeligen Zerfallen beim Abbau.

Einzelne Bereiche sind schichtparallel alteriert; diese fallen als

braune, leicht zerreibliche bis bröselige Gesteinsmasen auf.

Klüfte mit breiten Hohlräumen sind selten und solche mit einer für

Amphibolite typischen Mineralisation aus Calcit, Chlorit, Epidot

und Titanit konnten nicht beobachtet werden. Stellenweise sind bis

zu 10 cm mächtige Pegmatite nachweisbar, die aber nicht anstehende

angetroffen wurden. Diese Gesteine fürhren lokal größere

Feldspatkristalle und etwas Glimmer.

Mineralien:

Chalkopyrit CuFeS2

Der aufmerksame Max Rettinger aus Aschaffennburg fand im Juni 2020

zusammen mit dem Prehnit auch kleine Erzkörnchen, die als

Chalkopyrit angesprochen werden konnten.

Hämatit Fe2O3

Feinschuppiger Hämatit belegt Grenzflächen zwischen Opal und

Gneis. Feinstschuppiger Hämatit färbt einige Bereiche des Opals

rot.

Quarz SiO2

Das Mineral bildet kleinste, farblose Kriställchen als Auskleidung

der Drusen im Opal.

Mit Nontronit durchwachsener Opal mit etwas farblosem Quarz alles

farblose Quarz-Kristalle;

Bildbreite 14 mm.

Opal-(T)

SiO2·nH2O

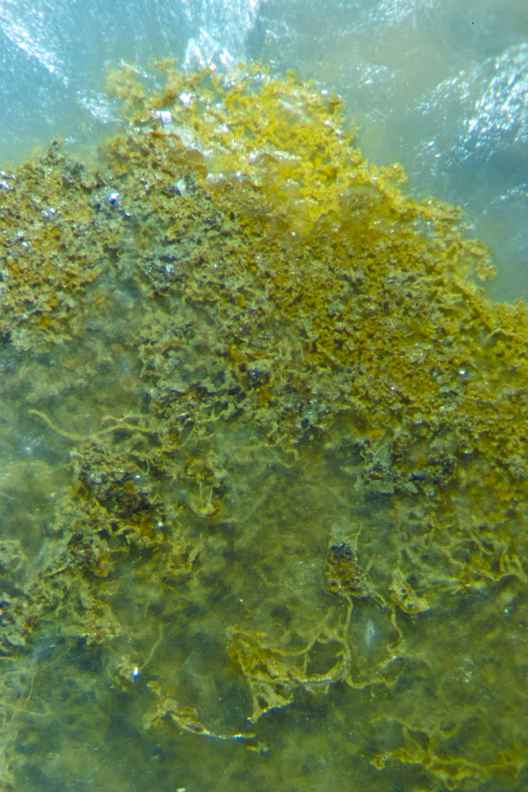

Brauner Opal füllt die zahlreichen Spalten und Klüfte eines stark

alterierten Amphibolits. Die meist braunen, drusenreichen

Kluftfüllungen erreichen bis zu 5 cm Mächtigkeit. Im Bild unten

sieht man ein zersätzes Stück Gestein mit der Bruchfläche des

Opals (links) und rechts die angeschliffen und polierte Hälfte. In

der Mitte ist der zersetzte Amphibolit zu sehen, der hier

scheinbar von Opal umgeben ist. In Wirklichkeit war es eine

Gabelung eines Ganges mit Opal, dessen Mitte dann gefunden wurde.

Brauner Opal als Spaltenüllung, ageschliffen und poliert,

Bildbreite 13 cm

Der muschelig brechende, spröde Opal ist reich an bis zu cm

großen Hohlräumen, welche mit kleinen Quarzkristallen ausgekleidet

sind; er füllt die Spalten der Störungen. Hohlräume im Pegmatit

oder in den porösen Lagen können ebenfalls mit Opal gefüllt sein.

"Drahtwolleartige" Einschlüsse aus Nontronit und Hämatit geben dem

sonst farblosen Opal eine braune Farbe. Im Anschliff unter dem

Mikroskop ist zu erkennen, dass der Opal aus

konzentrisch-schaligen Lagen (achatähnlich) aufgebaut ist. Die

Zentren dieses Lagenaufbaues werden von den Nontronitfädchen

gebildet.

Opal, teils von Nontronit durhwachsen oder rechts in traubiger

Form,

Bildbreiten 7 mm

Die Lagen fluoreszieren bei Beleuchtung mit kurzwelligem UV-Licht

(254 nm) grün. Ockerfarbene Töne kommen ebenfalls vor. Ohne die

Einschlüsse ist der Opal farblos (Hyalit), in dicken Lagen grau

und in Hohlräumen (bis zu 10 x 15 cm groß) oft mit einer weißen

Rinde überzogen. Hier ist er glaskopfartig bis stalaktitisch

ausgebildet. Der weiße Überzug zeigt bei Bestrahlung mit

langwelligem UV-Licht (366 nm) eine weiße Fluoreszenz.

Farbloser, glaskopfartiger Opal (Hyalith),

Bildbreite 14 mm

Weißer Opal als rundliche Bildungen in einem Hohlraum im

Amphibolit,

Bildbreite 1 cm

Das angrenzende, hellbraune Gestein, ein stark alterierter

glimmerarmer Plagioklas-Gneis ist lagig ausgebildet und lagenweise

stark mit Opal durchsetzt, so dass er völlig porenfrei, homogen

und „frisch“ erscheint. Erst der Blick unters Mikroskop offenbart

die Porenfüllungen aus Opal.

Die seinerzeitige Bestimmung erfolgte röntgendiffraktometrisch als

Opal-(T) (Tridymit).

Und dann stellt

man doch hier die Frage, warum der Alzenauer Opal nicht so

bunt schillert (Opaleszenz; siehe am Schluss des Beitrags) wie

man dies von den Opalen aus Australien, Mexiko, Ungarn usw.

kennt?

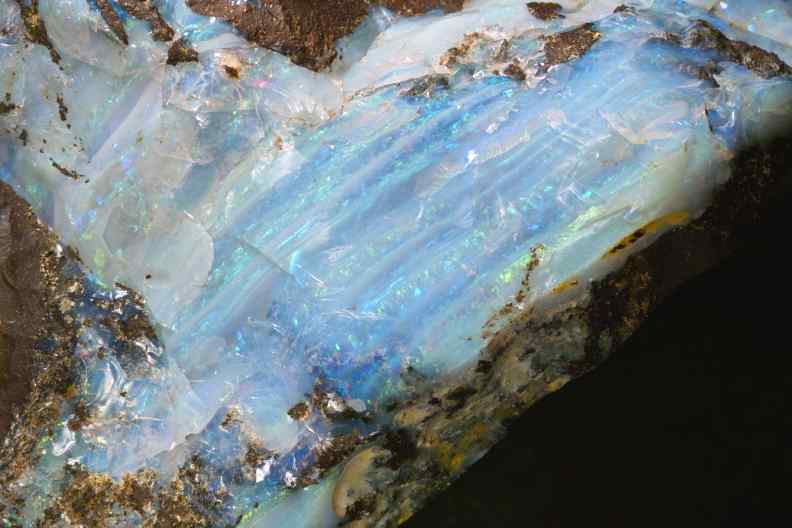

Opal ist eine amorphe

Substanz und besteht aus ganz kleinen Kügelchen, die

ihrerseits aus einem fehlgeordneten Cristobalit und/oder

Tridymit bestehen. Wenn nun die Kügelchen alle gleich groß

sind (aber die Größe von nur einigen Nanometern und damit

unterhalb der Wellenlänge des Lichtes!) und schön regelmäßig

nebeneinander gleich orientiert fixiert wurden, keine

färbenden Fremdbestandteile enthält, dann ergibt sich der

bekannte, bunt schlillernde Edelopal. Die oft bläuliche Farbe

ist die Folge des Tyndall-Effektes. Und die Räume zwischen den

Kügelchen werden von Wassermolekülen eingenommen, welches u.

U. nach der Verarbeitung entweichen kann, wodurch die

Schönheit und die Brillanz eines solchen Steines leiden kann.

In Alzenau produzierte die

Natur aber ungleich große Kügelchen, die schon garnicht gleich

orientiert liegen; es ist noch etwas Eisen eingebaut (Farbe)

und meist wurde noch während dem Wachstum das Mineral

Nontronit gebildet, so dass kein bunter Schiller entsteht. So

müssen Sie weiterhin auf die Opale aus den bekannten Vorkommen

zurück greifen, falls sie einen bunt schillernden Schmuckstein

haben wollen.

Und wenn Sie ein

Schmuckstück mit einem Edelopal besitzen, dann nicht

vergessen, ab und zu mal ins Wasser legen, so dass das Wasser

wieder in den Stein eindringen kann. Wenn der Stein mit

anderen Materialien abgedeckt ist (wie beim Triplet), so ist

das nicht notwendig.

Opal ist in der Region nicht so selten, wie man denkt. Lange

bekannt sind die großen Vorkommen von Hanau, Steinheim,

Dietesheim usw. (LORENZ 2014). Auch in Sedimentgesteinen konnte

farbloser Opal bei Waldaschaff gefunden werden (LORENZ et al.

2014:12). Auch als Opal-Holz (fossiles Holz) konnte der Opal

beispielsweise in der Wetterau und im Vogelsberg gefunden werden

(Publikation in Vorbereitung).

Im Zuge des Abtragens des Hügels im Frühjahr 2020 konnten

von einigen Mineraliensammlern wieder Opal-Funde gemacht werden,

die allerdings anders aussehen als die Funde vor 50 Jahren.

Waren zunächst kaum Funde möglich, wurden nachdem es mehrfach

geregnet hatte, auch wieder hübsche Opal-Stücke als

Gangfüllungen gefunden. Neben transparentem Opal waren die

meisten kugeligen Aggergate weiß. Die bis zu 4 cm mächtigen

Spaltenfüllungen sind braun und von Schichtsilikaten durchsetzt.

Es gibt auch mm-dicke Kluftbeläge und Rissfüllungen in den

Feldspat-reichen Partien.

Das Auffinden im Gelände braucht viel Geduld, möglichst keine

Sonne und gute Augen.

Links: Sehr schwer im Gelände zu sehen: Opalbruchstück als

Gangfüllung im zersetzten Amphibolit. Das Stück ist im Museum in

Karlstein

ausgestellt,

Bildbreite 8 cm

Rechts: Weißer Opal mit farblosem Opal und Einschlüssen aus einem

Schichtsilikat,

Bildbreite 3,5 cm.

Pseudomorphose von Opal nach Calcit-Kristallen;

Slg. Peter UNKELBACH, Stockstadt,

Bildbreite 3,5 cm

Transparenter Opal aus der Sammlung Max RETTINGER,

Bildbreite 3,5 cm

Fe-Mn-Minerale

Nicht näher bestimmbare Fe-Mn-Minerale bilden Dendriten auf den

schmalen Kluftflächen im Opal.

Goethit

FeO(OH)

Erdiger, brauner, teils Pseudomorphosen - nach einem nicht

bestimmbaren Mineral - bildender Goethit sitzt als lockerer

Überzug auf den Quarzkristallen der Drusen.

Calcit CaCO3

Bis 1 mm große, farblos klare, skalenoedrische und

spaltrhomboederförmige Calcitkristalle können auf dem Quarzrasen

in Hohlräumen oder im Pegmatit beobachtet werden.

Weiße Calcit-Kristalle auf glasigem Opal,

Bildbreite 7 mm

Aragonit

CaCO3

Als Begleitmineral des Calcits im Pegmatit tritt farbloser,

nadeliger, bis 1 mm großer Aragonit auf.

Epidot Ca2(Fe3+,Al)Al2[O|OH|SiO4|Si2O7]

Dunkelbraune, kurzprismatische bis tafelige Epidotkristalle

konnten zwischen den Feldspäten beobachtet werden. Sie werden bis

zu 8 mm lang und besitzen angelöste, matte Flächen.

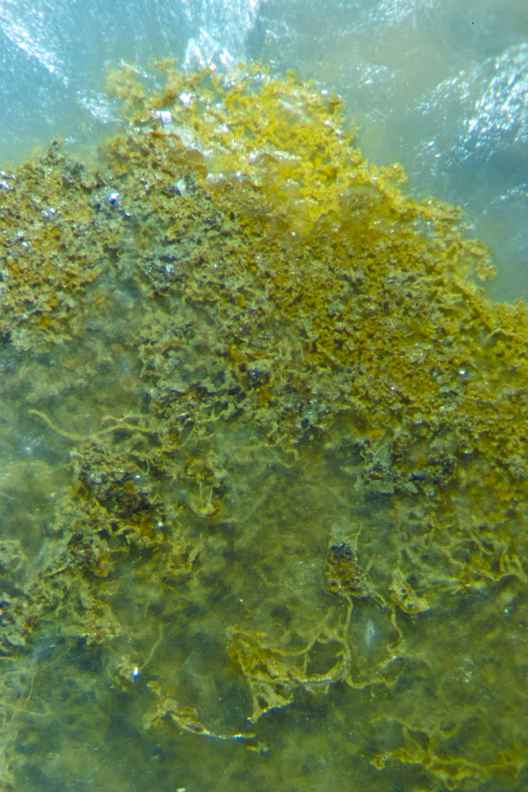

Nontronit

Na0,33Fe23+(Si,Al)4O10(OH)2·nH2O

Bei der röntgendiffraktometrischen Bestimmung konnte neben Opal

noch ein Mineral der Smektit-Gruppe noch Opal gefunden werden.

Aufgrund der Paragenese und der morphologischen Eigenschaften

dürfte es sich um Nontronit handeln. Bei einer chemischen Analyse

wurden die Elemente Si, Fe, Al, Ca und Mg (in abnehmender

Reihenfolge) gefunden. Na konnte jedoch nicht nachgewiesen werden.

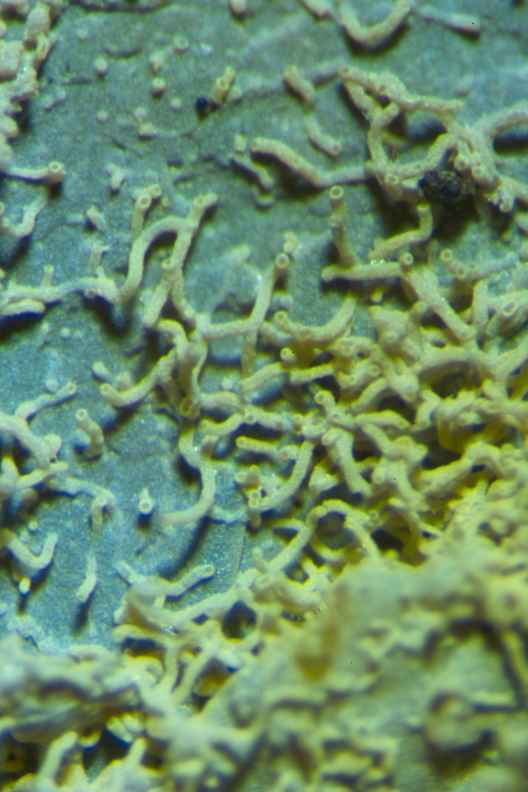

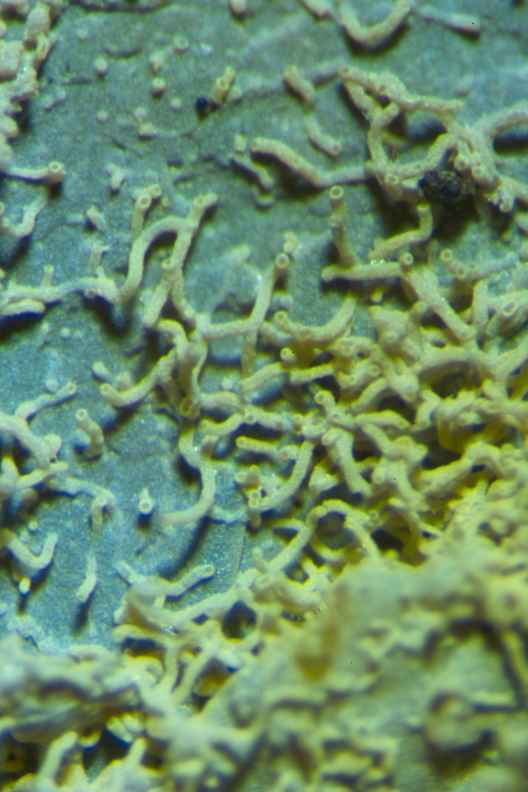

Der Nontronit bildet verbreitet moosförmige oder

"drahtwolleartige" Massen im Pegmatit und innerhalb des Opals.

Merkwürdige Bildungen aus Nontronit in den Spalten und im Opal von

Alzenau.

Links: Bildbreite 1,5 mm, rechts 3 mm.

Ein 0,5 mm langes und 30 µm langes Stück wurde unter dem

Rasterelektronenmikroskop untersucht. Wie die Bruchstelle zeigte,

besteht es aus blättrigen, radial angeordneten, ca. 10 m

großen und ca. 1 µm dicken Nontronit-Blättchen. Zwei Analysen

zeigten, dass sich die Zusammensetzung vom Rand zur Mitte nicht

ändert.

Mikrofossilien:

Von anderen Orten ist inzwischen bekannt, dass es sich bei

solchen Bildungen im fossile Bakterien handelt. Diese leben

auch in den hydrothermalen Lösungen, auch ohne Sauerstoff und

teilweise unter sehr extremen Bedingungen (SCHMIDT-RIEGRAF

& RIEGRAF 2015). Die organische Substanz wird durch

Mineralien wie Goethit, usw. fossil überliefert. Dies kann

auch mit Nontronit geschehen, wie die beiden Fotos oben

zeigen.

In Klüften tritt Nontronit als rissige, sich fettig anfühlende

Füllmasse auf.

Albit Na[AlSi3O8]

Weiße, bis 3 mm große, teilweise angeätzte Kristalle konnten als

Albit identifiziert werden. Sie sind zum Teil mit einer 2.

Generation kleinster Albitkristalle überkrustet. Begleitmineral

ist Epidot.

Prehnit Ca2Al[(OH)2|AlSi3O10]

Max Rettinger fand auf der Suche nach Opal leicht grünlichen

Pehnit als Füllung eines cm-großen Hohlraums. Der Prehnit konnte

in einem etwa 3 mm großen Rest auch noch bis zu 1 mm große

Kristallaggregate bilden.

Grünlicher Prehnit als glasig-strahlige Hohlraum-Füllung im

Amphibolit,

Sammlung Max RETTINGER,

Bildbreite 4 cm

Inzwischen konnte in weiteren Stücken Prehnit nachgewiesen

werden, so dass der Prehnit in den Klüften häufiger ist als bisher

angenommen.

Baugrube im Amphibolit von Alzenau

Für ein neues Gebäude an der Hanauer Straße 43 im Stadtkern von

Alzenau wurde im Februar 2014 eine große Baugrube ausgehoben und

dabei teils frischer Amphibolit frei gelegt. Leider gab es dabei

keine bemerkenswerten Mineralisationen, aber dafür frisches

Gestein und einige

Pegmatite. Daürber hinaus zahlreiche Klüfte und eine stängelige

Absonderung des Gesteins gegen die Oberfläche.

Die Baustelle konnte nach reichlich Regen am 16.02.2014 besucht

werden.

Einschnitt der Kahlgrundbahn am Stadtzentrum von

Alzenau

Für die Kahlgrundbahn wurde ein tiefer Einschnitt in die hier

anstehenden

Amphibolite und Gneise herausgeschlagen. Diese schräg einfallenden

Felsen wurden im Mai 2016 mit Ankern und Maschendraht

gesichert,

aufgenommen am 21.05.2016

Der Aufschluss wurde beim Bau der Kahlgrundbahn 1898 geschaffen.

Davon gibt es ein eindrucksvolles Foto mit den ca. 50 Arbeitern.

Leider konnte ich wegen des Staubes vom Bohren keine Klüfte oder

gar einen Opal finden. Die Stelle ist im Spessartführer (OKRUSCH,

GEYER & LORENZ 2011) auf der Seite 138 als Aufschluss 2

beschrieben.

Literatur:

LORENZ, J. (1992): Opal von Alzenau.- Aufschluss 43, Heft

Mai/Juni 1992, S. 188 - 190, 2 Abb., Heidelberg.

LORENZ, J. (2014): Opal aus Steinheim (Hanau).- NOBLE Magazin

Aschaffenburg, Ausgabe 04/2014, S. 100 – 102, 13 Abb.,

[Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 26, 3 Abb..- in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 259ff.

LORENZ, J., SCHMITT, R. T., VÖLKER, A., JUNG, J. & MITSCHKE,

T. (2014): Die Autobahn-Baustelle der A3 bei Waldaschaff im

Spessart: Geologische Aufschlüsse in der Basalbrekzie, im

Bröckelschiefer und in hydrothermalen Gangstrukturen.- Nachrichten

des naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg, Band

110, S. 6 - 20, 19 Abb., 1 Tab., 1 Profil, Aschaffenburg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- 336

S. München 1967.

OKRUSCH, M., MÜLLER, R., & EL SHAZLY, S. (1985): Die

Amphibolite, Kalksilikatgesteine und Hornblendegneise der

Alzenauer Gneis-Serie am Nordwest-Spessart.- Geologica Bavarica 87,

S. 5-37, München 1985.

SCHMITT-RIEGRAF & RIEGRAF, W. (2015): Vulkanite,

Mandelsteinbildungen und Mikrofossilien im Steinbruch Juchem

(Unter-Perm, Rheinland-Pfalz).- S. 64 - 161, 124 Abb., 7 Tab.- in

LORENZ & MÜSSIG (2015): Juchem Achate Drusen Sammler. Der

berühmte Steinbruch bei Niederwörresbach in der Region

Idar-Oberstein.- Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Museums

der Stadt Aschaffenburg: Band 27, 512 S., 1.500

meist farb. Abb., 12 Tab., Hrsg. vom Naturwissenschaftlichen

Verein Aschaffenburg e. V. [Helga Lorenz Verlag] Karlstein a.

Main.

Zurück zur

Homepage oder an den Anfang der Seite

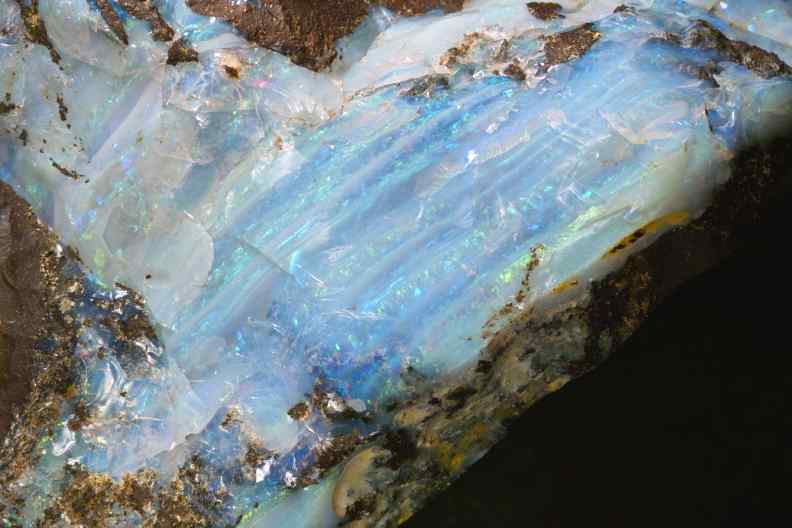

Der Gegensatz: Edelopal

Edelopal als Rissfüllung in einem Eisen-reichen Gestein aus dem

Innern

von Australien. Das Stück zeigt den typischen Glanz mit dem

stellenweise

bunten Farbenspiel der Opaleszenz,

Bildbreite 5 cm

Edel - aber kein Opal. Ein Kunststoffimitat als gebohrte Kugel,

gekauft auf einer Mineralienbörse als "Opal",

Bildbreite 3 cm