Felsenkeller,

Eiskeller & Bierkeller

im und am Spessart -

die "Kühlschränke" der Brauereien des 19. Jahrhunderts.

von Joachim Lorenz, Karlstein

a. Main

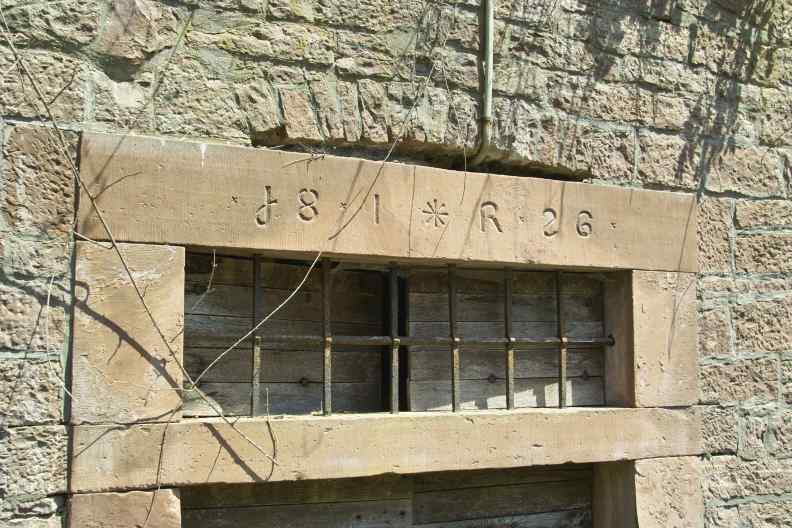

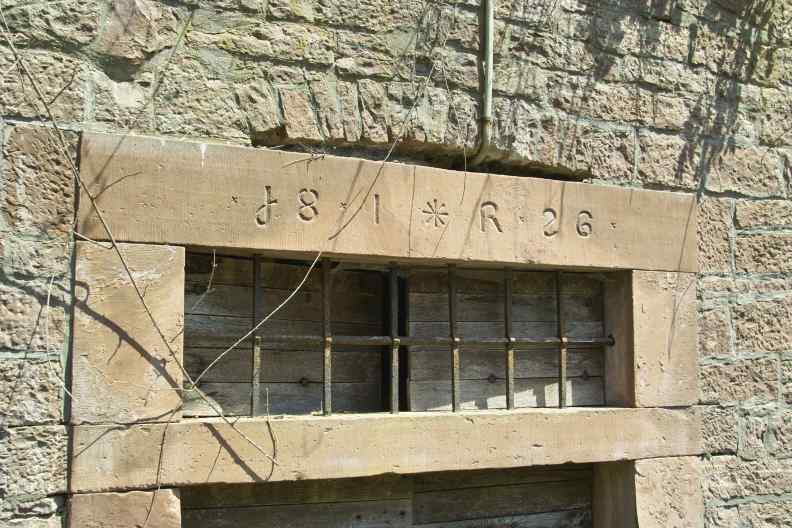

Felsenkeller bei Langenprozelten an der Straße zum

Pumpspeicherwerk, gegenüber dem Sägwerk Grötsch. Im Türsturz aus

dem

örtlichen Buntsandstein unter dem Entlastungsbogen ist die

Jahreszahl 1826 eingeschlagen,

aufgenommen am 16.07.2010.

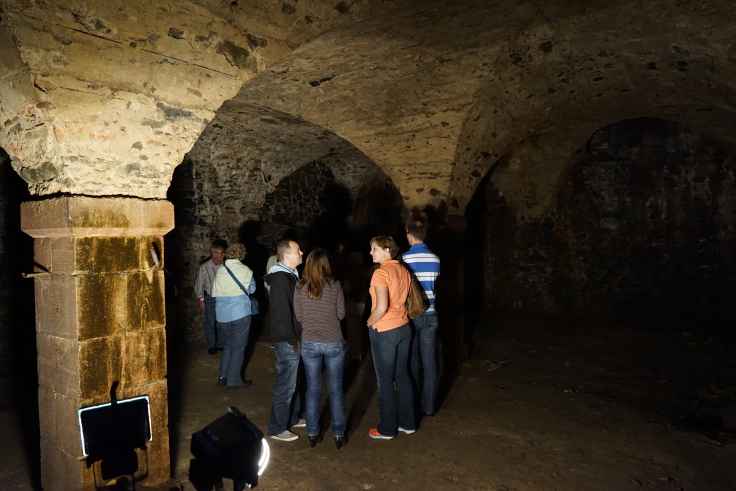

Geheimnisvoll und ohne Beleuchtung:

Der Eis- und Bierkeller unter der Gaststätte "Zum Neuen Brauhaus

1816" in Marktheidenfeld aus dem Jahr 1811 im Unteren

Buntsandstein aufgefahren und

durch tragende Gewölbeausmauerungen (Bögen) verstärkt; der

Sandstein ist hier am Berghang reich an Klüften,

aufgenommen am 15.06.2014

Das Kühlen von Speisen und Getränken war vor der

Erfindung des Kühlschranks ein großes Problem. Man behalf

sich mit zahlreichen Techniken wie Pökeln, Einsalzen, Gären,

Reifen, Einkochen, Räuchern, Trocknen, Eindosen, usw. Aber

all diese Verfahren beeinflussten den Geschmack und die

Konsistenz der Nahrungsmittel nicht unerheblich - oft

unerwünscht.

In der Neuzeit begann man das Eis des Winters einzulagerm, so dass

man es auch im Sommer zum Kühlen verwenden konnte. Die

ersten Lagerstellen waren Eismieten, in denen unter Stroh

und Torf Eis gelagert wurde. Daraus entwickelten sich die

Eiskeller und auch Kühlhäuser, die es bis in das erste

Drittel des 20. Jahrhunderts gab. In Norddeutschland wurde

der Eisbedarf teilweise damit gedeckt, in dem man

Gletschereis aus Norwegen improtierte!

Seit dem Jahr 1805 ist Eis eine Handelsware, in dem man

aus den Neuenglandstaaten natürliches Eis in die Karibik

verschiffte (BÜSCHER 1942:67ff). In Nordamerika wurde Eis

aus Labrador mittels Schiffen um die Welt verfrachtet und

mit erheblichem Gewinn bis nach Bombay, Madras, Calcutta

(Indien) und Canton (China) verhandelt (LEONHARD

1845:188). Die in Stroh und Sägespäne verpackten Eisblöcke

überstanden den Transport und die Nachfrage und damit die

Preise waren wohl so hoch, dass sich die weiten Reisen

lohnten.

Das Eis wurde im Winter in Seen, Teichen und Flüssen

kollektiv mit viel Aufwand gewonnen und dann zerstoßen in

die Keller eingelagert. Ersatzweise wurde auch Schnee

verwandt - oder man ließ Wasser über Gestelle laufen

(FAUST 2004:45 mit Abb.) und hackte das gefrorene Wasser

ab und lagerte es ein. Das Eis brauchten nicht nur in

Brauereien, sondern es wurde auch in Meiereien

(Milchwirtschaften), Metzgereien, Apotheken und

Krankenhäusern benötigt. Das Eis wurde als wertvolle Ware

gehandelt und kam auch in die Haushaltungen, wo man es in

Kühlkisten verwandte. Die Verwendung als Speiseeis spielte

mengenmäßig keine Rolle. Eine Abgrenzung der Kellertypen

ist nicht einfach, da es zahlreiche Formen gibt (LÜTGERT

2000).

Die Regierung von Bayern propagierte 1865 die Anlage von

Eiskellern (eigentlich Eismieten) nach amerikanischem

Vorbild wie man in einem Beitrag mit Zeichnung im

Königlich-Bayerischen Kreis-Amtblatt von Unterfranken und

Aschaffenburg nachlesen kann. Der Grund waren umfangreiche

Maßregeln gegen die asiatische Cholera.

Insbesondere für die Reifung und anschließende

Lagerung von Bier, Apfelwein und Wein waren dunkle, kühle und

gleichmäßig temperierte Lager notwendig. Aus der Tradition vom

Wein richtete man Keller (auch als Bierkeller,

Lagerkeller oder Kunstkeller bezeichnet)

ein, die dort, wo standfester Fels vorhanden war, in diesen

angelegt worden sind. Dabei bediente man sich der Erfahungen

aus dem Bergbau. Dass sich die kalte Luft in den Räumen hielt,

wurden die Keller eingetieft. Dort wo die Standfestigkeit

nicht gewährleistet war, sicherte man mit Gewölben zusätzlich

ab. Die meisten Felsenkeller wurden von den einst vielen

kleinen Brauereien angelegt. Diese Keller wurden auch als

Eiskeller bezeichnet, da in ihnen das winterlich eingelagerte

Eis ganzjährig überdauern konnte.

Der Sinn liegt in der hohen Isolationswirkung der meist

meterdicken Felsen oder Erde. Dies führt dazu, dass die

Lufttemperatur - wie in den Bergwerken ganzjährig und ohne

große Schwankung - etwa bei 8 - 12° C liegt. Da es auch keine

oder nur eine geringe Bewetterung (Belüftung) gab, wurde auch

darüber keine Wärme eingetragen. Wird dazu mit Eis weiter

gekühlt, so sind noch tiefere Temperaturen über einen langen

Zeitraum möglich. Besonders bei großen Kellern mit mehr als 60

m³ Eisvolumen konnte das Eis über den ganzen Sommer entnommen

werden.

Für einen eissparenden Betrieb ist in den Räumen eine

Ventilation erfoderlich, der die Luftfeuchte berücksichtigt

und eine trockene Kälte in den Räumen erhält. Damit war auch

ein Betrieb mit Natureis in Konkurrenz mit dem Kältemaschinen

möglich (STAHL 1908).

Mit der Anlage von tiefen Kellern ohne

einen größeren Abflussquerschnitt für die Gase wurde aber

einen neue Gefahr herauf beschworen: das bei der Gärung frei

werdende Kohlendioxid (CO2)

sammelt sich im tiefsten Teil und wird aufgrund des höheren

Gewichts nicht aus den Räumen entfernt, so dass unter

Umständen ein Ersticken möglich war - trotz einer Lüftung

mit einem Kamin nach oben. Aus diesem Grund nahm man Kerzen

oder eine ähnliche Beleuchtung mit und konnte mit Erfahrung

beim Schwächer werden des Lichtes oder gar beim Verlöschen

der Flamme die hohe Konzentration des CO2 bzw.

den daraus resultierenden Sauerstoffmangel erkennen. Dabei

kommt es auch heute noch immer zu Gärgasunfällen, weil die

Kerze dafür ungeeignet ist und erst bei einem CO2-Gehalt

in

der Luft von etwa 14 % erlischt, aber die für den Menschen

tödliche Konzentration bei etwa 9 % liegt; hierbei tritt der

Tod innerhalb von 5 bis 10 Minuten ein. Das tragische daran

ist, dass man mit den menschlichen Sinnen das Kohlendioxid

nicht wahrnehmen kann und die Konzentration gegen den Boden

weiter zunimmt. Somit fällt der Mensch, nachdem er

bewusstlos geworden ist, zu Boden, wo die Konzentration noch

höher ist als beim Stehen im Kopfbereich. Ohne weitere Hilfe

ist der Tod dann nicht zu verhindern. Der Tod ist für den

Betroffenen schmerzlos, denn er ist ja ohne Bewusstsein. Oft

kommt es dann tragischen Folgeunfällen, denn die die

denjenigen sehen, ahnen nichts von dem tödlichen Gas und

versuchen zu helfen und liegen dann daneben. So wurden schon

ganze Familien - besonders in Landwirtschaften und Silos -

ausgelöscht.

Die Luftschächte in den Kellern hatten den Sinn, die Keller

im Winter zu trocknen und auch durch die Ventilation während

des Frostes zu kühlen, so dass man das Eis in einen

vorgekühlten Keller lagern konnte. Das Trocknen

funktionierte so, dass bei einer Außentemperatur von weniger

als 0° C die mit 8 - 12° C "warme" Luft des Kellers nach

oben stieg und über die Luftschächte abströmte. Gleichzeitig

konnte die Kaltluft über den Eingang nachströmen und so den

Keller auskühlen. Gleichzeitig wurde der Keller trocken, da

die warme Luft die Feuchte austrug und die kalte Luft kaum

Feuchtigkeit eintrug (je kälter dass es ist, um so weniger

Wasser kann die Luft binden; bei -10° C ist praktisch kein

Wasser mehr in der Luft und das empfindet auch der Mensch

als angenehmer, denn die trockene Luft isoliert besser). In

einem trockenen Keller bleibt das Eis länger erhalten als in

einem nassen Keller!

Infolge der örtlichen Gegebenheiten kann man

unterscheiden:

- Felsenkeller, d. h. der Raum ist in den standfesten Fels

getrieben worden (selten)

- Gewölbekeller, ein Raum im Fels mit einer Überdeckung aus

einem Gewölbe aus Bruchsteinen (häufig)

- Eismieten (lokal auch als "Strohtempel" bezeichnet) und

Eisgruben

- ehemalige Stollen von Bergwerken

- Keller für den Luftschutz im 2. Weltkrieg

- Eishäuser (im Spessart keine bekannt)

- (Erdställe)

Der Name weist auf die Verwendung oder die Bauweise hin. Es

gibt auch alle denkbaren Varianten, d. h. der Keller ist in

örtlichen Fels geschlagen, aber wegen mangelnder Standfestigkeit

mit Steinen überwölbt.

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es nur Felsen- und

Gewölbekeller, besonders zur Kühlung von verderblichen Waren. In

vielen Fällen baute man dann bei hoch belasteten oder feuchten

Kellerdecken die preußische Kappendecke, die erst ab etwa 1930

von der Betondecke aus Ortbeton oder Systemdecken ersetzt. So

haben alle unterkellerten Häuser aus der Zeit vor etwa 1850

einen Gewölbekeller. Infolge der begrenzten Möglichkeiten

bestehen diese Keller meist aus einem Raum und sind nur von

außerhalb des Gebäudes zu begehen.

Diese Keller sind meist nicht sehr groß (etwa ca. 15 m

lang, 6 m breit und ca. 4 m hoch; aber in Ausnahmefällen auch 50

m lang! Als Kette von Kellern können auch 100 m erreicht werden,

z. B. in Miltenberg), da die Herstellung von Hand erfolgte und

das Abbauen des Felses einen erheblichen Aufwand darstellte. Als

zusätzliches Kühlmedium wurde Wassereis eingebracht. Das Eis

wurde über und zwischen den Fässern eingebacht, so dass der

Keller einen winterlichen Eindruck machen konnte. Zur weiteren

Isolierung wurde das Eis auch mit Stroh, Torf oder Sägespänen

überdeckt. Die Gewinnung des Eises erfolgte im Winter bei

strengem Frost, in dem man aus den Teichen, Seen, Bächen oder

Flüssen das Eis heraussägte und dann in den Kellern einlagerte.

In einigen Fällen wurden dafür in der Nähe Eisteiche angelegt,

so dass der Transport über keine großen Strecken erfolgen

musste. Das Tauwasser musste über die Klüfte versickern oder

einen Abfluss ablaufen können.

Merkwürdig ist, dass die Mehrzahl der von mir eingesehenen

Keller Treppen als Zugang sowohl für Menschen als auch für das

Lager- und Kühlgut haben. Dies bedeutet, dass man den gesamten

Umschlag mühevoll über die Treppen schleppen bzw. rollen musste.

Es ist aus heutiger Sicht unverständlich, warum man keine Rampen

oder sowas ähnliches zur Beschickung baute. Oder Öffnungen in

der Decke, so dass man das Lagergut mit einer Haspel, einem

Flaschenzug oder gar einem Kran herausziehen

konnten.

Mit dem Aufkommen der Kühlanlagen nach der Erfindung von

Carl LINDE (*1842 †1934)

ist die Notwendigkeit als Brauerei einen Felsenkeller zu

haben, zurück gegangen. Der Erfinder ließ bei der

Maschinenfabrik Augsburg (heute MAN SE) ab 1871 Kältemaschinen

bauen. Mit einem Patent auf die Ammoniak-Kältemaschinen 1876

ließ er einfache und sehr wirtschaftliche Kühlanlagen bauen,

die von den Brauereien sehr gut aufgenommen wurden. Daraus

entstand die heutige Linde AG. Mit den Kühlanlagen war man in

den Brauereien unabhängig vom winterlichen Eis (aber abhängig

vom elektrischen Strom), welches nicht in jedem Winter in

ausreichender Menge zur Verfügung stand (es gab auch im 19.

Jahrhundert milde Winter, so 1862/63, 1883/84). Dies war das

langfristige "Aus" für die teuren Felsenkeller. Der Boden der

meisten Keller waren nicht befestigt, die Wände nicht verputzt

oder gar angestrichen.

Viele bestehende Keller waren für eine wachsende Logistik zu

klein und deshalb wurden die nicht mehr gepflegt und oft

einfach zur Sicherheit verschüttet, vergittert oder

zugemauert. Insbesondere der Bewuchs über den Kellern

gefährdet die Standfestigkeit der Decken, da die Wurzeln über

Risse in die Hohlräume wachsen. Bei einer Windlast werden die

enormen Kräfte (Hebelwirkung der Bäume!) in die Felsen immer

wiederholend eingeleitet, was über lange Zeit zu einer

Lockerung des Gesteinsverbandes führen kann.

In manch modernem Haus wurden solche Keller nachgebaut oder

nachgeahmt, in dem man einen Kellerraum außerhalb des

eigentlichen Hauses - z. B. unter der Terrasse - vom restlichen

Keller thermisch abtrennt und einen Boden aus Lehm stampft oder

Hochlochziegel lose einlegt. Die hohe Feuchtigkeit und die

niedrige Temperatur eingnet sich auch heute noch hervorragend

zum Einlagern von Lebensmitteln wie Getränke, Obst und/oder

Kartoffeln.

Die Tradition der Felsenkeller ist in Deutschland, Österreich

und der Schweiz weit verbreitet. In den großen Städten und

berühmten Brauorten gab es riesige Felsenkeller, wie z. B. in

Erlangen, Bamberg, Mendig (Eifel), Saarbrücken, Mainz usw. Die

außerhalb der Ortslagen erbauten Keller haben kein elektrisches

Licht und müssen wie früher von Hand beleuchtet werden. Neben

der Nutzung für Fledermäuse erfolgt in den meisten Fällen eine

gastronomische Verwendung als Gaststätte, Vinothek, Weinkeller

oder für besondere Veranstaltungen. Viele Gaststätten führen den

Namen "Felsenkeller". Und die Straßennamen weisen auf

Felsenkeller hin - siehe unten.

Nun könnte es zu einer Renaissance der Eiskeller kommen.

Nach den mündlichen Ausführungen von Cornelius FAUST (am

23.01.2015) vom gleichnamigen Brauhaus zu Miltenberg wird

gegenwärtig erprobt, wieder Wassereis zum Kühlen des Biers zu

verwenden. Die Technologie liefert der Skisport: Die

Schneekanonen! Damit kann man leicht bei geeignetem Wetter und

schon bei geringem Frost beliebig große Mengen an Eis erzeugen,

welches in den Wintermonaten zur Kühlung des Biers verwendet

werden kann, so dass man erhebliche Stromkosten einsparen kann,

denn die Kosten für des Wasser und die Pumpen sind geringer als

die Strom- und Betriebskosten einer ständig laufenden

Kühlanlage.

Mit der Erfindung der Eismaschine von Carl LINDE wurde das

Eis zunehmend künstlich erzeugt. Dabei gab es verschiedene

Qualitäten:

- Kunsteis aus gewöhnlichem Wasser

- Klareis aus Brunnenwasser

- Krystalleis aus destilliertem Wasser

Nachdem die Maschinen wirtschaftlich und wetterunabhängig

arbeiten konnten und die Energie zum Betrieb immer billiger

wurde, wurden ganze Eisfabriken gebaut und betrieben. Eis war

weiterhin eine Handelsware. Erst mit dem Aufkommen der

elektrischen Kühlschränke in allen Haushalten am Ende des

Wirtschaftswunders in den 1960iger Jahren wurde das Eis als

Kühlmedium abgelöst. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es

kein örtliches Fest ohne Stangeneis von einer Brauerei zum

Kühlen der Getränke und Lebensmittel gab.

Kühlschrank, der ohne Strom, aber mit Eis betrieben wurde. Es ein

mit Zinkblech

beschlagener Holzschrank, dessen Kühlleistung durch das Einlegen

von Eis erbracht

wurde. Das Möbelstück steht im Heimatmuseum in Eisenbach

(Obernburg),

aufgenommen am 02.02.2020

In der 6. Auflage des Meyers Konversations-Lexikon von 1906,

5. Band, S. 476 ist eine Tabelle angeführt, aus der man ersehen

kann, wie viel Eis man zum "Betrieb" eines solchen Kühlschrankes

braucht. Je nach Außentemperatur liegt der Eisverbrauch bei 5

bis 10 kg Eis pro Tag, was sich bei einer "normalen" Nutzung auf

1.200 bis 1.750 kg pro Jahr summiert. Dieser Bedarf kann kaum

aus einem Eiskeller gedeckt werden, so dass hier Eis zugekauft

werden musste. Und das war dann richtiger Luxus, solche Massen

an Eis auch im Sommer beziehen zu können.

In folgenden Orten des Spessarts sind mir Felsenkeller

und markante Gewölbekeller bekannt oder erhalten. Bei einigen

Bauwerken dieser Art erschließt sich der Sinn oder die

Verwendung heute nicht mehr:

- Alzenau: "Funke-Keller", an der Hanauer Straße 90,

bestand ein Gewölbekeller aus Sandstein, der lange als

Wein-Bistro genutzt und Ende 2017 abgebrochen und verfüllt

wurde.

Die Brauerei Stein besaß einen Eiskeller, der mit Eis von

einem Weiher unterhalb der Burg beschickt wurde. Aus ihm

konnte man ganzjährig Eis holen. Der Keller ist mit dem Abriss

der Brauereigebäude 1992 zerstört worden (Foto vom

21.12.1992). Ich kann mich noch an die zahlreichen dünnen

Tropfsteine an der Decke erinnern.

Die Brauerei stammt aus dem frühen 19. Jahrhundert, als

Brauerei Stein aus dem Jahr 1876. Die Keller werden erstmals

1906 erwähnt. Die Eisweiher zur winterlichen Eisgewinnung

befanden sich unterhalb der Weinberge in Wasserlos (STRAUSS

2025:72ff).

Einen weiteren Felsenkeller - für den Luftschutz - besteht

beim Geschäft Musik-Alt an der Märkerstraße (mündl. Mitteilung

Frau SEHRING vom Geschichtsverein Alzenau am 01.04.2013).

Aschaffenburg: Neben Bier- und

Eiskellern werden Gewölbekeller auch heute noch genutzt, so

zum Beispiel der Weinkeller unter dem Hotel Wilder Mann in

Aschaffenburg. Das Gebäude verfügt über zusätzlich einen

großen und einen kleinen Gewölbekeller, die aufgrund der

Bauart nur schwer zeitlich eingestuft werden können.

Aschaffenburg: Neben Bier- und

Eiskellern werden Gewölbekeller auch heute noch genutzt, so

zum Beispiel der Weinkeller unter dem Hotel Wilder Mann in

Aschaffenburg. Das Gebäude verfügt über zusätzlich einen

großen und einen kleinen Gewölbekeller, die aufgrund der

Bauart nur schwer zeitlich eingestuft werden können.

Felsen- bzw. Gewölbekeller bestanden an und unter den

zahlreichen Brauereien, darüber hinaus auch an der Bergmühle

in Damm - diese Keller wurden auch während des 2. Weltkriegs

als Luftschutzkeller genutzt, wie aus mündlichen Schilderungen

überliefert ist. Der Keller ist nicht mehr zugänglich.

Unter dem Schloss Johannisburg sind große Weinkeller als

Gewölbekeller eingerichtet, die heute noch genutzt werden.

Weitere Keller der Vorgängerburg sind wohl noch vorhanden,

aber unzugänglich.

In der Aschaffenburger Oberstadt konnten bisher 79

Kelleranlagen dokumentiert werden. Der kleinste Einzelkeller

ist 4,8 m³ groß, die größte Kelleranlage besteht aus 16 Räumen

mit zusammen 570 m³ bis zu 13 m unter der Brauerei

Schlappeseppel (Denkmalschutzbehörde Stadt Aschaffenburg

2010:31f; AHRENDT-FLEMMING 2014; HOLLEBER 2014). Dabei handelt

es sich nach den geologischen Verhältnissen ausnahmslos um

Gewölbekeller, da hier kein standfester Fels ansteht. Sicher

wurde nur ein kleiner Teil als Bier- und Eiskeller genutzt.

Weitere Gewölbe- und Eiskeller sind wahrscheinlich vorhanden,

aber nicht bekannt.

Auch das Schloss Johannisburg besaß einen außen angelegten

Eiskeller (HELMBERGER 2022:18).

Die wohl mit Abstand nach Fläche und Volumen größte und

komplexeste Kelleranlage in Aschaffenburg befindet sich

zwischen Fischergasse, Güterberg, Löhergraben und dem

Altstadtfriedhof. Die Bier- und Eiskeller stammen von

Aschaffenburger Brauereien aus verschiedenen Zeiten; für eine

Brauerei sind die zu umfangreich. Die Keller sind gegenwärtig

nicht zugänglich und wurden zuletzt während des 2. Weltkriegs

als Luftschutzbunker genutzt. Die sehr verschachtelte Anlage

erstreckt sich über 2 Ebenen. Ohne eine ausreichende

Ausrüstung ist eine Befahrung als gefährlich einzustufen. Eine

ausführliche Beschreibung oder Vermessung ist nicht bekannt.

Durch eine Befahrung im Oktober 2022 kam ein Bericht in der

Tageszeitung "Main-Echo"

vom 19.11.2022 zu stande.

Nach den wenigen vorliegenden Archivalien sind es die Keller

der ehemaligen Brauerei "Gesellschaftsbrauerei" und vor allem

der Brauerei "Wurstbendel" Ludwig Geiger mit einem Gasthaus

(siehe auch FAUST 2004:22), dem weite Teile des Areals

gehörten; es war eine der großen Brauereien in Aschaffenburg.

Man begann 1876 mit einem Eiskeller und 1881 mit dem Bau der

weiterer Keller und erweiterte diese Kelleranlage im Abstand

von Jahren. Es handelte sich um Gär-, Eis- und Bierkeller, die

durch einen Aufzug mit der darüber stehenden Brauerei

verbunden waren. Die Brauerei wurde 1901 von der Bayerischen

Aktienbrauerei AG übernommen und dann still gelegt. Am

1.2.1940 kam es zu einem kleinen Einsturz (Nachbruch), der

einen umfangreichen Schriftwechsel hinterließ.

Bad Orb: Felsenkeller an der Altenbergstraße

auf dem Weg von Stadt zu den Steinbrüchen im Unteren

Buntsandstein. Aufgrund der Größe, der Hanglagen und der

Bedeutung der Stadt sind sicher zahlreiche weitere

Felsenkeller vorhanden.

Bad Orb: Felsenkeller an der Altenbergstraße

auf dem Weg von Stadt zu den Steinbrüchen im Unteren

Buntsandstein. Aufgrund der Größe, der Hanglagen und der

Bedeutung der Stadt sind sicher zahlreiche weitere

Felsenkeller vorhanden.

- Bamberger Mühle: Felsenkeller als Quellstube (WEHL

2009:75).

- Bessenbach: In Oberbessenbach gibt es einen

Felsenkeller des ehemaligen Gasthauses "Zur Krone". Dieser

wurde teilweise verfüllt und überbaut.

- Blankenbach: An der Krombacher Str. bestand bis

2006 ein Felsenkeller, der zu Luftschutzzwecken erbaut worden

war (WEHL 2009:74f).

- Dettingen (Gemeinde Karlstein a. Main) Nach den

unveröffentlichten Ausführungen von Harald WEIS (2016) aus

Hörstein bestand im Gasthaus "Zum weißen Ross", heute

"Gasthaus zur Krone" eine Brauerei. In einem noch erhaltenen

Torbogenstein ist eingeschlagen: "Anno domini·15·79·C·H·"

für Cilio HELFFRICH, der damals das Anwesen Mainplatz 4

erweiterte. Im Keller befinden sich Gär-, Lager- und Eiskeller

als Gewölbekeller. Der Gastronomiebetrieb wurde 2024

eingestellt.

- Erlenbach: Kühlkeller eine Gastwirtschaft (WEHL

2009:75).

- Eschau: Die Brauerei in dem ehemaligen Gasthaus

"Zur Krone" hatte 1881 einen Felsenkeller bauen lassen.

- Frammersbach: In der 1886 begründeten

Waldschloss-Brauerei gibt es auch einen Felsenkeller, der aber

nicht mehr gemutzt wird.

Geiselbach: Mindesten 3 Felsenkeller an der Straße

nach Hofstätten (WEHL 2009:75).

Geiselbach: Mindesten 3 Felsenkeller an der Straße

nach Hofstätten (WEHL 2009:75).

- Glattbach: Galerie Gewölbekeller an der Schulstr.

17

Goldbach: Die Löwenbrauerei

(FAUST 2004:38) in Goldbach ließ 1835 einen Felsenkeller

einrichten, der bis 1908 als Bierkeller und später als

Eiskeller benutzt wurde. 1944/45 diente er als

Luftschutzkeller für bis zu 300 Goldbacher. Heute wird er von

der Familie Rüger gepflegt und befindet sich an der Straße Am

Felsenkeller 2. Es handelt sich sicher um den beeindruckensten

Felsenkeller im Spessart. Er besteht aus einem alten kleinen

Weinkeller (wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert), der mit

Schlägel und Eisen sorgfältig aus dem Fels gehauen wurde.

Dahinter schließt sich der jüngere große Bierkeller an, der in

Bohr- und Sprengarbeit erstellt worden ist. Bemerkenswert ist

ein kleiner Pegmatit-Gang, der den Goldbacher Gneis

durchschlägt und ein m²-großer Harnisch. Lüftungsschächte

bewettern die Hohlräume.

Goldbach: Die Löwenbrauerei

(FAUST 2004:38) in Goldbach ließ 1835 einen Felsenkeller

einrichten, der bis 1908 als Bierkeller und später als

Eiskeller benutzt wurde. 1944/45 diente er als

Luftschutzkeller für bis zu 300 Goldbacher. Heute wird er von

der Familie Rüger gepflegt und befindet sich an der Straße Am

Felsenkeller 2. Es handelt sich sicher um den beeindruckensten

Felsenkeller im Spessart. Er besteht aus einem alten kleinen

Weinkeller (wahrscheinlich aus dem 17. Jahrhundert), der mit

Schlägel und Eisen sorgfältig aus dem Fels gehauen wurde.

Dahinter schließt sich der jüngere große Bierkeller an, der in

Bohr- und Sprengarbeit erstellt worden ist. Bemerkenswert ist

ein kleiner Pegmatit-Gang, der den Goldbacher Gneis

durchschlägt und ein m²-großer Harnisch. Lüftungsschächte

bewettern die Hohlräume.

Großkahl: Felsenkeller am

Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH

et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).

Großkahl: Felsenkeller am

Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH

et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).

- Großheubach: Die Brauerei und Gastwirtschaft "Zur

Rose" hat einen Gewölbekeller (FAUST 2004:40).

Aus der Zeit um 1930 sind Fotos erhalten, die eine

Eisgewinnung mit einer Wasserleitung und einem Gestell im

Bereich des heutigen Friedhofs zeigen. Hierbei ließ man Wasser

bei Frost über ein hölzernes Gatter laufen, welches dann daran

zu langen Eiszapfen gefror. Dieses Eis wurde mit großen

Holzhämmern abgeschlagen, zusammen geschaufelt und dann in

eine daneben stehende einfache Eismiete, die dick mit Stroh

abgedeckt war (lokal "Strohtempel" genannt), gelagert. Eine

größere Eismasse konnte damit bis in den Sommer erhalten

werden.

Großlaudenbach: Beim

Sanieren der Großlaudenbacher Straße Anfang August 2014 wurde

gegenüber des Hauses Nr. 44 ein kleiner Felsenkeller frei

gelegt. Er ist in den hier anstehenden Gneis eingetieft und

mit einem Bruchsteingewölbe geschlossen und dann mit

Hangschutt überdeckt. Die ursprüngliche Höhe war durch

eingeschwemmtes Sediment erheblich erniedrigt worden. Daten

zur Nutzung und Alter sind nicht bekannt. Die Bauart und der

Kalksinter, auch bis zu 4 cm lange innen hohle Stalagtiten,

aus Calcit weisen auf ein hohes Alter hin.

Großlaudenbach: Beim

Sanieren der Großlaudenbacher Straße Anfang August 2014 wurde

gegenüber des Hauses Nr. 44 ein kleiner Felsenkeller frei

gelegt. Er ist in den hier anstehenden Gneis eingetieft und

mit einem Bruchsteingewölbe geschlossen und dann mit

Hangschutt überdeckt. Die ursprüngliche Höhe war durch

eingeschwemmtes Sediment erheblich erniedrigt worden. Daten

zur Nutzung und Alter sind nicht bekannt. Die Bauart und der

Kalksinter, auch bis zu 4 cm lange innen hohle Stalagtiten,

aus Calcit weisen auf ein hohes Alter hin.

- Großostheim: Eine Besonderheit sind Erdställe und

Fluchtkeller, die hier im anstehenden Löss als standfestes

Lockergestein angelegt wurden. Sie stammen vermutlich aus dem

Mittelalter und sind mit Gewölbekellern kombiniert (HILLA

2013).

- Großwallstadt: In der Gastwirtschaft

"Zum Anker" wird seit 1852 Bier gebraut. Das Eis

der Brauerei "Ankerbräu" wurde noch in den 1930er Jahren in

einer großen Eismiete auf dem Schauderberg gelagert. Der

Braubetrieb wird 1956 eingestellt (WEINKÖTZ 1990:13ff).

Gunzenbach: An der Eichwaldstr. befinden sich im

Quarzit 2 Keller, die in den steilen Hang eingebaut worden

sind. Sie sind mit einem gemauerten Gewölbe gesichert und

stoßen mit der Sohle und der Rückwand in den Fels. Die Bauart

deutet auf des 19. Jahrhundert hin. Der linke Felsenkeller ist

in Privatbesitz einer ehemaligen Gaststätte gegenüber und

aufgrund der Bewaldung nachgebrochen, wie bei einer

Besichtigung am 12.07.2025 zu sehen war. Der rechte Keller ist

ein sehr kleiner Gewölbekeller im Eigentum der Gemeinde.

Gunzenbach: An der Eichwaldstr. befinden sich im

Quarzit 2 Keller, die in den steilen Hang eingebaut worden

sind. Sie sind mit einem gemauerten Gewölbe gesichert und

stoßen mit der Sohle und der Rückwand in den Fels. Die Bauart

deutet auf des 19. Jahrhundert hin. Der linke Felsenkeller ist

in Privatbesitz einer ehemaligen Gaststätte gegenüber und

aufgrund der Bewaldung nachgebrochen, wie bei einer

Besichtigung am 12.07.2025 zu sehen war. Der rechte Keller ist

ein sehr kleiner Gewölbekeller im Eigentum der Gemeinde.

- Hafenlohr: Hier bestand bis 1972 die Brauerei

Hafenlohr der Brauerdynastie Mehling. Im 16. Jahrhundert

gehörte zur Brauerei bereits ein Felsenkeller am "Oberen

Bidum". Im Jahr 1846 wurden 3 parallele Felsenkeller im

Sandstein angelegt, die als Eiskeller genutzt wurden.

Homburg (Triefenstein): Der

Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier

anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit

einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.

Homburg (Triefenstein): Der

Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier

anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit

einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.

Die Pension und Weinstube Weinkrug an der Maintalstr. 19

betreibt einen Felsenkeller, der für Weinproben genutzt wird.

Der kleine Keller ist in den Sandstein eingetieft und mit

einem Gewölbe gesichert.

Unter dem Schloss befindet sich ein Gewölbekeller aus

Sandstein aus dem 16. Jahrhundert.

Hörstein: Unweit des Hofguts gibt

es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den

Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum

Löwen" (FAUST 2004:53) der sich

zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße

befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in

dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller

ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von

Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der

ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als

Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &

Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem

feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er

verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert

daran.

Hörstein: Unweit des Hofguts gibt

es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den

Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum

Löwen" (FAUST 2004:53) der sich

zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße

befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in

dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller

ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von

Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der

ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als

Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &

Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem

feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er

verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert

daran.

- Kassel: Nach den mündlichen Ausführungen von Josef

ACKER gab es hier einen Eiskeller und einen Bierkeller einer

örtlichen Gasthausbrauerei, die beide nicht mehr erhalten

sind.

Kleinheubach: in

Richtung Odenwald führt die Straße "Am Felsenkeller". Hier

befinden sich 2 großer Felsenkeller, die aber nicht in den

anstehenden Sandstein getrieben, sondern mit einem Gewölbe

überbaut sind. Der obere Felsenkeller wurde 1869 für den

Schwanenwirt angelegt. Der Aushub diente zum Anheben den

Niveaus des Friedhofs (mündl. Mitteilung Alf DIETERLE am

15.10.2016).

Kleinheubach: in

Richtung Odenwald führt die Straße "Am Felsenkeller". Hier

befinden sich 2 großer Felsenkeller, die aber nicht in den

anstehenden Sandstein getrieben, sondern mit einem Gewölbe

überbaut sind. Der obere Felsenkeller wurde 1869 für den

Schwanenwirt angelegt. Der Aushub diente zum Anheben den

Niveaus des Friedhofs (mündl. Mitteilung Alf DIETERLE am

15.10.2016).

- Kleinkahl: Felsenkeller am Glashüttenhof (WEHL

2009:75).

Kleinwallstadt: Außerhalb des

Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im

Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der

Umgebung als Unterschlupf dienen.

Kleinwallstadt: Außerhalb des

Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im

Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der

Umgebung als Unterschlupf dienen.

Unter der Zentscheuer von 1548 befindet sich ein

eindrucksvoller Gewölbekeller aus Sandstein, der für

Veranstaltungen genutzt wird. Der Keller ist über 2 Zugänge

erreichbar und besitzt mehrere Fenster (mit blauer

Beleuchtung). In der Firste sind noch die Abdrücke der

Schalbretter des Lehrgerüstes in der Form von Mörtelresten

erkennbar.

Unter der Zentscheuer von 1548 befindet sich ein

eindrucksvoller Gewölbekeller aus Sandstein, der für

Veranstaltungen genutzt wird. Der Keller ist über 2 Zugänge

erreichbar und besitzt mehrere Fenster (mit blauer

Beleuchtung). In der Firste sind noch die Abdrücke der

Schalbretter des Lehrgerüstes in der Form von Mörtelresten

erkennbar.

Klingenberg: Felsenkeller im ältesten

Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der

Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein

Schankraum eingerichtet worden.

Klingenberg: Felsenkeller im ältesten

Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der

Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein

Schankraum eingerichtet worden.

Von der Stadt zur Seltenbachschlucht sind mehr als 10 weitere

Felsenkeller bekannt, von denen heute noch Teile genutzt

werden. Darunter war auch mind. 1 Bierkeller der Brauerei

Ebert am Beginn der Schlucht, der heute den Fledermäusen als

Schlafplatz dient. All diese Keller sind in den steilen Hang

aus Sandstein vorgetrieben worden.

Das Museum in Klingenberg (eine ehemalige Brauerei) verügt

auch über einen in den Hangschutt des Bergers eingelassenen

Gewölbekeller, der heute mit Thema Weinbau und Winzer belegt

ist.

- Kreuzwertheim: Die aus dem Gasthaus

"Zum Goldenen Löwen" hervorgegangene und seit 1809 brauende

"Spessart Brauerei" verfügte über einen Bier- und einen

Eiskeller.

- Krombach: etwa 100 m² großer und 9 m hoher

Felsenkeller einer Bierbrauerei von 1830 bis 1942 an der

Hauptstraße, heute verschüttet (WEHL 2009:75).

- Langenprozelten: Felsenkeller gegenüber dem

Sägewerk Grötsch (siehe Fotos ganz oben)

Lohr am Main: Hier gibt es ein

Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am

Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind

Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834

eingeschlagen.

Lohr am Main: Hier gibt es ein

Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am

Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind

Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834

eingeschlagen.

Mainaschaff: 1860-1862 als

Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von

Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der

ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981

(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine

Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und

zugänglich.

Mainaschaff: 1860-1862 als

Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von

Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der

ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981

(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine

Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und

zugänglich.

Nach SCHLETT (1995:43ff) wurde der Bierkeller vom Gastwirt und

Brauer Nikolaus OFENSTEIN (Gasthaus "Zur Krone", Haus Nr. 41

an der Kirchgasse gelegen; heute griechisches Krone Restaurant

an der Schulstraße 3 im alten Ortskern von Mainaschaff) am

28.12.1859 beantragt. Der Brauer sah die Einkellerung von etwa

1.500 Eimer Lagerbier in Fässern vor. Der Hohlraum wurde 1860

durch einen nicht näher bezeichneten "Bergknappen" (Bergmann)

in dem sehr standfesten Gneis hergestellt. Die Kosten wurden

reduziert, in dem man die gewonnen Steine als Baumaterial

verkaufte und den Kleinschlag zum Wegebau zum Bierkeller

verandts. Der Keller wurde im Dezember 1862 mit einer Länge

von 83 Fuß bei gleicher Breite (?) und einer Höhe von 8 Fuß

fertig gestellt. Darüber bestand über eine lange Zeit eine

Schankhalle, die die Bürger an Sonntagen und bei

Veranstaltungen mit Getränken versorgte.

Marktheidenfeld: Am

rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von

verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der

Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.

Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach

Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.

Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der

Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,

so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden

sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13

vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch

gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein

Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist

eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut

erklärt wird.

Marktheidenfeld: Am

rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von

verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der

Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.

Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach

Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.

Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der

Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,

so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden

sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13

vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch

gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein

Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist

eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut

erklärt wird.

1811 wurde unter der Schankwirtschaft und Biergarten

"Felsenkeller" (damals war

der Name "Zum Neuen Brauhaus 1816", denn bis dahin

existierten ja noch keine Felsenkeller. Der Name hat sich

dann erst danach gebildet) ein ca. 50 m langer und 5 m breiter

Keller angelegt, was der größten dieser Art darstellt, der

heute von etwa 10 Feldermäusen besiedelt ist, die hier bei ca.

9° C und 80 % rel. Luftfeuchte überwintern. Der Felsenkeller

beginnt unter dem neuen Brauhaus von 1816. Die Decke ist mit

zahlreichen Entlastungsbögen gesichert. 2 senkrecht nach oben

angelegte Luftschächte sorgen für eine Bewetterung. Von dem

Keller gehen seitliche Räume ab. Auf dem Boden liegen

beiderseits die quaderförmigen Auflager für die Bierfässer.

Der Sandstein ist hier stark geklüftet, weshalb umfangreiche

Sicherungsmaßnahmen notwendig waren. Im Bereich des Einganges

tritt etwas Tropfwasser zu, sonst ist der Keller trocken. Eine

Besonderheit sind Sinterbildungen, die bei Sanierungsarbeiten

entdeckt und durch eine Glasscheibe von Herrn Markus ("Mäx")

Tauberschmitt sichtbar gemacht wurden: Bis zu 1 m lange, ca. 5

mm dicke, schmutzigweiße Tropfsteine (Makkaroni) die entlang

eines Risses von der Decke wachsen!

Übrigens wurde der 4. Keller von dem Marktheidenfelder

Schiffer Dadvid SCHATZ im Jahre 1819 errichtet. Warum

ein Schiffer einen Felsenkeller anlegen ließ, verliert

sich im Dunkel der Geschichte.

Das neue Brauhaus 1816 mit den Felsenkellern und Fasshallen am

Main um 1925 (Archiv Tauberschmitt). Ein Teil der Keller

können im Rahmen von Führungen von Herrn Tauberschmitt

besichtigt werden - das ganz besondere Erlebnis. Wenn man die

Lokation besucht, dann beachte man auch die Hochwassermarken

rechts neben und auf dem Torbogen. Merkwürdigerweise ist die

Brauerei bei (FAUST 2004) nicht

aufgeführt.

Mespelbrunn: Selbstverständlich hat ein

Schloss einen Eiskeller, der hier im Nordhang am Zugang zum

Schloss eingebaut wurde. Der Eisweiher liegt ja direkt

daneben. Details über Größe, Alter usw. waren dem Führer nicht

bekannt.

Mespelbrunn: Selbstverständlich hat ein

Schloss einen Eiskeller, der hier im Nordhang am Zugang zum

Schloss eingebaut wurde. Der Eisweiher liegt ja direkt

daneben. Details über Größe, Alter usw. waren dem Führer nicht

bekannt.

- Miltenberg: Etwa 100 m tiefer Weinkeller im

Sandstein der St. Kilian Kellerei "Vinothek" an der

Hauptstraße 241-245 in der Altstadt von Miltenberg. Der Keller

wurde bereits im 15. Jahrhundert erwähnt.

Das Brauerhaus Faust an der Hauptstraße 219 in der Altstadt

von Miltenberg verfügt ebenfalls über mehrere Eis- und

Bierkeller, die in Sandstein im steilen Hang eingetieft sind.

Oberhalb der Brauerei hatte man einen Eisweiher gebaut, um das

Eis von oben in die Keller fallen lassen zu können. In den

Jahren, in denen sich kein Eis bildete, wurde Eis mit der Bahn

aus Norddeutschland angeliefert (mündl. Mitteilung Cornelius

FAUST am 23.1.2015). Die beeindruckenden Keller mit den

Holzfässern sind in den anstehenden Fels getrieben und

trotzdem überwölbt, da der dickbankige Miltenberger Sandstein

durch die dünnen Tonsteinlagen zwischen den Bänken in der

Firste ohne weitere Maßnahmen keine stabile Decke hergeben.

Das Museum am Schnatterloch verfügt über einen ehemaligen

Weinkeller, der als Gewölbekeller ausgeführt ist und für

Ausstellungen genutzt wird.

Der tiefste Eiskeller sind die Gewölbekeller im Buntsandstein

der Weinhandlung St. Kilian Kellerei an der Hauptstr. 241 -

245 in Miltenberg. Nach dem Ausführungen von Johann A. GEIGER

ist der unterschiedlich hohe Keller 100 m in den Fels des

Greinberges vorgetrieben worden. Infolge der Klüftigkeit und

der horizonalen Schichtung wurde der Keller ausgemauert, so

dass ein Gewölbe entstand. Der als Eiskeller angelegte,

älteste Teil stammt aus dem Jahr 1482 und es dürfte sich dabei

um einen der ältesten datierten Keller im Spessart handeln. Um

1880 wurde der Keller erweitert. Ein Lichtloch wurde ausgebaut

und erreicht nach 27 m die Tagesoberfläche. Ein Abzweig der

Kelleranlage hat ganzjährig nur 7° bis 9° C. Die Keller enden

an Störungen und breiten Klüften, wie man in der Fiste sehen

kann. Das tiefste Ende steht in einer Brekzie aus teils

schlierig hell alteriertem Sandstein. Über den im Rahmen einer

Führung während der Geschäftszeiten begehbaren Keller befindet

sich ein weiterer Gewölbekeller. Es handelt sich um den wohl

längsten bzw. tiefsten Eiskeller im Spessart.

- Obernburg: Beim Abbruch der Obstverwertungsgenossenschaft

Obernburg (OVGO) im Jahre 2005 wurden die Felsenkeller

verschlossen. Die etwa 100 Jahre alten und bis zu 30 m in den

Sandstein gehauenen Keller dienten während des 2. Weltkriegs

als Luftschutzkeller (nach Angaben des Heimat- und

Verkehrsvereins Obernburg).

- Rohrbrunn: Nach den Ausführungen von JESSBERGER

& SCHNEIDER (1985:273f) hatte sogar der Weiler Rohrbrunn

einen Eiskeller und dazu gehörig einen 20 x 50 m großen

Weiher, aus dem das Eis gewonnen wurde. Der Eiskeller befand

sich etwa dort, wo sich heute das Rausthaus auf der Südseite

befindet.

Rothenbuch: An der Schlossstraße

befindet sich im Osthang der 1893 erbaute Bierkeller der

ehemaligen Geststätte "Zum Spessart". Der überwölbte Keller

wurde in den Jahren 2011 bis 12 saniert und somit erhalten. An

der Decke hat sich etwas Kalksinter gebildet.

Rothenbuch: An der Schlossstraße

befindet sich im Osthang der 1893 erbaute Bierkeller der

ehemaligen Geststätte "Zum Spessart". Der überwölbte Keller

wurde in den Jahren 2011 bis 12 saniert und somit erhalten. An

der Decke hat sich etwas Kalksinter gebildet.

Unter dem dem Schlosshotel befindet sich ein großer

Gewölbekeller, der heute als Gaststätte genutzt wird.

- Rothengrund: Hier befinden sich im

Staurolith-Granat-Plagioklas-Gneis der Mömbris-Formation 2

kleine Gewölbekeller, die in den Gneis-Saprolith von der

Talseite in den Hang bis etwa 10 m eingetieft worden sind.

Aufgrund der Form und Qualität der Ziegelsteine in der

Überwölbung können die Keller in das späte 19. Jahrhundert und

das frühe 20. Jahrhundert eingestuft werden.

Sailauf:

Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich

zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller

befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des

Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.

Sailauf:

Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich

zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller

befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des

Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.

Der Felsenkeller weist eine Tür auf, ist dahinter aber

zugemauert und somit nicht zugänglich. Der einstige Bierkeller

wurde 1900 von Sebastian SAUER in den Fels vorgetrieben. Im 2.

Weltkrieg wurde der Keller von Johann BÜTTNER zum

Luftschutzkeller erweitert - wie eine daneben angebrachte

Tafel ausweist. Die Decke ist mit einem Ziegelsteingewölbe

ausgekleidet, ein Teil ist eingebrochen. Reste aus verrostetem

Eisen sind wohl Teile der Luftschutzausstattung aus dem 2.

Welkrieg.

Es existiert ein weiterer, weit aus größerer Eis- und

Bierkeller, der jedoch nur nach längerer Trockenheit befahren

werden kann. Er gehörte sehr wahrscheinlich zum Gasthaus "Zum

Grünen Baum", in Sailauf "Päffche" genannt; vermutlich ließ

der Gastwirt und Brauereibesitzer Johann Adam BERGMANN den

Keller in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts den Keller

anlegen. Der für Sailauf relativ große Keller ist sehr

sorgfältig aus Sandstein gemauert und gut erhalten; leider

sind bis jetzt keine Archivalien zum Bau gefunden worden.

Probleme bereitet das vom Hang darüber zulaufende Regenwasser.

Das Foto zeigt die Teilnehmer einer Befahrung am 04.03.2023

zur Risikoabschätzung.

- Schneppenbach: Felsenkeller an der Bergstraße

(WEHL 2009: 74).

- Schöllkrippen: 7 Felsenkeller aus der Zeit

zwischen 1847 und 1877 (siehe WEHL 2009:73f)

Seligenstadt: der sogn.

"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe

FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt

(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher

Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man

Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der

Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten

Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom

gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat

zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE

2011), in der die Historie des Kellers auf seinem

Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am

25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;

SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich

um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus

Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden

noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die

Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen

gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein

verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden

verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt

befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer

Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller

unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898

wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -

daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als

Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem

Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE

pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man

beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des

Kellers.

Seligenstadt: der sogn.

"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe

FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt

(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher

Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man

Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der

Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten

Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom

gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat

zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE

2011), in der die Historie des Kellers auf seinem

Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am

25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;

SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich

um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus

Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden

noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die

Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen

gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein

verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden

verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt

befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer

Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller

unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898

wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -

daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als

Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem

Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE

pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man

beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des

Kellers.

Nach der alten Literatur soll im Umfeld des Kelles ein

vulkanisches Gestein ("Untermain-Trapp") angetroffen worden

sein; von diesem ist heute nichts mehr zu sehen.

Sommerkahl:

5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL

2009:75).

Sommerkahl:

5 Felsenkeller an der Ernstkricher Str. und Schwedenstraße (WEHL

2009:75).

Steinheim a. Main: Unter der

Altstadt von Großsteinheim befinden sich zahlreiche

Gewölbekeller, die gegenwärtig vermessen und untersucht werden

(KIPPERS et al. 2013). Der hier abgebildete und mit 106 m²

außergewöhnlich große Keller mit dem markanten

Kreuzgratgewölbe befindet sich im Garten vom Anwesen Platz des

Friedens 7. Es ist nicht bekannt, wann der Keller erbaut

wurde. Vermutlich wurde der Keller im 19. Jahrhundert neu

überwölbt. Die Größe lässt eine Nutzung als Lager- und

Eiskeller für eine Brauerei als sehr wahrscheinlich vermuten;

zuletzt wurde der Keller von einem Fischhändler genutzt.

Steinheim a. Main: Unter der

Altstadt von Großsteinheim befinden sich zahlreiche

Gewölbekeller, die gegenwärtig vermessen und untersucht werden

(KIPPERS et al. 2013). Der hier abgebildete und mit 106 m²

außergewöhnlich große Keller mit dem markanten

Kreuzgratgewölbe befindet sich im Garten vom Anwesen Platz des

Friedens 7. Es ist nicht bekannt, wann der Keller erbaut

wurde. Vermutlich wurde der Keller im 19. Jahrhundert neu

überwölbt. Die Größe lässt eine Nutzung als Lager- und

Eiskeller für eine Brauerei als sehr wahrscheinlich vermuten;

zuletzt wurde der Keller von einem Fischhändler genutzt.

Sulzbach am Main (Markt):

Unter dem Friedhof befindet sich ein alter, kleiner Bier- und

Eiskeller. Der sehr kleine Keller wurde nach dem Einsturz der

Decke renolviert und mit einem Gitter gesichert

(mündlicher Hinweis von Peter Wohlschlögel, Sulzbach)

Sulzbach am Main (Markt):

Unter dem Friedhof befindet sich ein alter, kleiner Bier- und

Eiskeller. Der sehr kleine Keller wurde nach dem Einsturz der

Decke renolviert und mit einem Gitter gesichert

(mündlicher Hinweis von Peter Wohlschlögel, Sulzbach)

- Stockstadt: Felsenkeller im örtlich anstehenden

Orthogneis der Brauerei "Zum Schwanen", heute steht hier das

Gasthaus "Zur Traube" (MILTENBERGER 1982:204). Die Brauerei

ist bei FAUST (2004) nicht angeführt. Der Felsenkeller, wohl

wegen der Nähe zum Main als Eiskeller angelegt, ist noch

vorhanden, aber für Besucher nicht zugänglich.

Waldaschaff: Beim Bau eines Hauses an der

Aschaffenburger Str. 74 wurden Teile eines Eiskellers frei

gelegt, die zur einstigen Gastwirschaft ? gehörte. Der im

Diorit-Saprolit mit gering mächtigen Baryt-Gängen angelegte

Keller verfügte über einen Schacht zum Eiseinwurf vom oben. Im

2. Weltkrieg wurde ein Gang angefügt, der an einem der

Baryt-Gänge angesetzt wurde. Die Hohlräume waren in Schlägel-

und Eisenarbeit aufgefahren worden. Die Hohlräume wurden im

Zuge der Bauarbeiten gesichert und verschlossen.

Waldaschaff: Beim Bau eines Hauses an der

Aschaffenburger Str. 74 wurden Teile eines Eiskellers frei

gelegt, die zur einstigen Gastwirschaft ? gehörte. Der im

Diorit-Saprolit mit gering mächtigen Baryt-Gängen angelegte

Keller verfügte über einen Schacht zum Eiseinwurf vom oben. Im

2. Weltkrieg wurde ein Gang angefügt, der an einem der

Baryt-Gänge angesetzt wurde. Die Hohlräume waren in Schlägel-

und Eisenarbeit aufgefahren worden. Die Hohlräume wurden im

Zuge der Bauarbeiten gesichert und verschlossen.

Wernfeld

(Gemünden): Zum heute noch bestehenden, 300 Jahre alten

Gasthof Hofmann gehört(e) ein Bier- und Eiskeller

an der Dirmbachstraße. Der ist über einen Zugang erschlossen,

der klassisch nach Norden zeigt und überdacht ist. Die 2 Türen

und das tiefer liegen des Kellers verhindern das Austreten der

kalten Luft. Der Keller ist in einem sehr guten Zustand, an

den Wänden weiß gekalkt und aus behauenem Sandstein erbaut,

also ein Gewölbe- und kein Felsenkeller. Reste der früheren

Nutzung sind noch vorhanden. Anhand der Bauweise kann

schätzen, dass der Keller in seinem heutigen Umfang um 1890

(±10 Jahre) erbaut oder erweitert wurde.

Wernfeld

(Gemünden): Zum heute noch bestehenden, 300 Jahre alten

Gasthof Hofmann gehört(e) ein Bier- und Eiskeller

an der Dirmbachstraße. Der ist über einen Zugang erschlossen,

der klassisch nach Norden zeigt und überdacht ist. Die 2 Türen

und das tiefer liegen des Kellers verhindern das Austreten der

kalten Luft. Der Keller ist in einem sehr guten Zustand, an

den Wänden weiß gekalkt und aus behauenem Sandstein erbaut,

also ein Gewölbe- und kein Felsenkeller. Reste der früheren

Nutzung sind noch vorhanden. Anhand der Bauweise kann

schätzen, dass der Keller in seinem heutigen Umfang um 1890

(±10 Jahre) erbaut oder erweitert wurde.

Bemerkenswert sind die vielen dünn langbeinige, fliegende und

etwa 3 cm große Insekten, die zu tausenden auf Abstand an den

Wänden sitzen und deren Flügel übereinander geklappt am Körper

anliegen. Dabei handelt es sich um die Gemeine

Höhlenstelzmücke (Limonia nubeculosa), die sonst in

natürlichen Höhlen leben. Die Tiere sind für Menschen völlig

harmos; über die Biologie dieser Tiere ist wenig bekannt. In

Deutschland sind ungefähr 290 Arten der Stelzmücken

nachgewiesen worden.

- Westerngrund: Felsenkeller an der Spessartstraße (WEHL

2009:75).

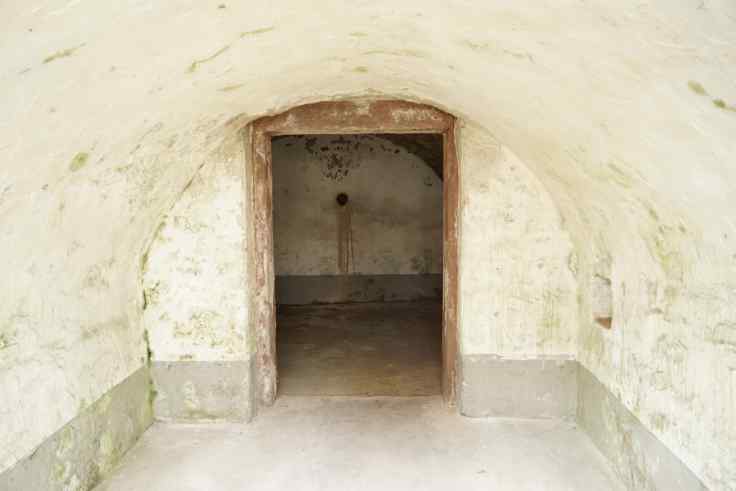

Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe

des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben

Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im

Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz

vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am

09.06.2012.

Wildenstein (Burg): Das beeindruckende Gewölbe

des Kellers im Pallas ist sehr sorgfältig aus ganz groben

Steinen - nahezu mörtellos - gesetzt worden, aufgenommen im

Rahmen einer Führung durch den Archäologen Harald Rosmanitz

vom Archäologischen Spessartprojekt beim Burgfest am

09.06.2012.

Es gibt sicher sehr viel mehr solche Bauwerke, insbesondere

wenn man an die vielen Weinbaubetriebe am Main zwischen Steinau,

Gelnhausen, Aschaffenburg, Miltenberg, Wertheim, Marktheidenfeld

und Lohr denkt. Da es früher sehr viele Brauereien gab, sind

auch in der Fläche sicher in nahezu jedem größeren Ort solche

Keller vorhanden (gewesen). Die Literatur darüber ist sehr

spärlich.

Für den Spessart existiert keine Auflistung der Kellerbauwerke.

Bierkeller üben eine gewisse Anziehungskraft aus, so dass

die auch werbewirksam eingesetzt werden. Etliche Gaststätten

führen auch den Namen "Keller" in ihrem Namen, insbesondere im

Fränkischen. Sie sind oft außerhalb der Ortslagen erbaut worden

und betreiben heute auch Biergärten (RAUPACH & BÖTTNER

2010). Der berühmteste von diesen ist wohl die Gaststätte

"Auerbachs Keller" in Leipzig, die durch Goethes Faust zu dem

Ruhm kam.

Literatur:

AHRENDT-FLEMMING, F. (2014): Das Kellerkataster der

Aschaffenburger Oberstadt 2005 - 2012. Eine stadtgeschichtliche

Auswertung der dokumentierten Kelleranlagen.- Aschaffenburger

Jahrbuch für Geschichte, Landeskunde und Kunst des

Untermaingebietes Band 30, S. 129 - 146, 13 Abb.,

Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg e. V., [Verlagsdruckerei

Schmidt GmbH] Neustandt a. d. A.

Autorenkollektiv (2023): Unterirdische Labyrinthe.- Bayerische

archäologie Heft 3/2023, 60 S., zahlreiche farb. Abb., Hrsg. von

Roland Gschlößl in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für

Archäologie in Bayern e. V. [Verlag Freidrich Pustet]

Regensburg.

BALZER, W. & BENZ, L. (2007): Mainzer Unterwelten.- 190 S.,

sehr viele, meist farb. Abb., [VITRUV Verlag] Mainz.

BEHREND, G. (1900): Der Eiskellerbau mit einer Anzahl ausgeführter

Anlagen neuester Art.- 37 S., 54 Textabb., [Verlag von Wilhelm

Knapp] Halle a. S.

BÜSCHER, G. (1942): Festes Wasser, flüssige Luft. Carl von Lindes

Kampf um Kältegrade.- Bücher deutscher Kultur, 160 S., 8

SW-Tafeln, einige Abb. im Text, [Wilhelm Limpert-Verlag] Berlin.

FAUST, G. (2004): Hopfen & Malz Gott erhalt´s. Die ehemaligen

und bestehenden Brauereien unserer Region.- 1 Karte, einige

historische SW-Abb., 16 Seiten Farbabb., hrsg. von der Brauerei

Faust [Plexus-Verlag] Miltenberg.

HARZER, F. (1864): Die Anlegung und Benutzung der Eiskeller, sowie

die Bereitung des künstlichen Eises und dazu dienenden Apparate

nach neuester und vorzüglicher Konstruktion. Für herrschaftliche

und landwirtschaftliche Haushaltungen, Konditoreien, Schlächter,

Brauerei- und Brennereibesitzer u. a. m.- 2. Auflage von Eberhard

Ducken, 86 S., 44 Abb. auf 7 Quarttafeln im Anhang, [Bernhard

Friedrich Voigt] Weimar.

HELMBERGER, W. (2022): Die Aschaffenburger

Ansichten von Ferdinand und Wilhelm Kobell. Landschaftgemälde

als Zeitdokumente.- Beihefte zum Aschaffenburger Jahrbuch 5,

112 S., zahlreiche farb. Abb., Hrsg. vom Geschichts- und

Kunstverein Aschaffenburg e. V. [VDS-Verlagsdruckerei Schmidt]

Neustadt an der Aisch.

HILLA, B. (2013): Geheimnisvolle Orte im Bachgau. Die

Wiederentdeckung der Erdställe und Fluchtkeller in Großóstheim.-

Spessart Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft Spessart 107.

Jahrgang, Heft April 2013, S. 22 - 25, 6 Abb., [Main-Echo GmbH

& Co KG] Aschaffenburg.

HOLLEBER, E. (2014): Der Abbruch des Anwesens Dalbergstraße 31 in

Aschaffenburg. Aufmaß und Beschreibung des Gewölbekellers und

anderer Merkwürdigkeiten.- Aschaffenburger Jahrbuch für

Geschichte, Landeskunde und Kunst des Untermaingebietes Band 30,

S. 129 - 146, 13 Abb., Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg

e. V., [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH] Neustandt a. d. A.

JESSBERGER, K. & SCHNEIDER, M. (1985):

Rohrbrunn und der Hochspessart. Erinnerungen an ine

verlorene Einöde.- 335 S., zahlreiche SW-Abb.,

[Eigenverlag Jessberger - Fränkische Nachrichten Druck-

und Verlags GmbH] Tauberbischofsheim.

Königlich-Bayerisches Kreis-Amtsblatt von Unterfranken und

Aschaffenburg (1865): Erläuterungen zu der Zeichung eines

Eiskellers.- Nr. 162 vom 16. Dezember 1865, 1 ausklappbare

Tafel, [Bonitas Bauer] Würzburg.

KÜPPERS, S., TEBERATZ-GEISSLER, E., VYDRA, A., OPPERMANN,

F., LEONHARDT, H. & HUWE, B. (2013): Steinheimer

Unterwelt. Kellerkataster der Altstadt. Zwischenbericht.-

46 S., zahlreiche farb. Abb., Karten, Pläne und Schnitte

(davon 2 ausklappbar), Hrsg. Magistrat der Stadt Hanau

Fachbereich Kultur - Museen der Stadt Hanau in Kooperation

mit der Hochschule Darmstadt Fachbereich Architektur,

Heimat- und Geschichtsverein Steinheim e. V.,

LAUBE, T. (2011): "Seligenstädter Intelligenzblatt" Ausgabe

September 2011.- 4 S., 15 Abb., Eigendruck

LEONHARD, K. C. v. (1845): Taschenbuch für die Freunde der

Geologie in allgemein faßlicher Weise bearbeitet.- Erster

Jahrgang, 239 S., 1 Stahlstich, 1 Lithographie, mehrere Abb. Im

Text, [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung] Stuttgart.

LORENZ, J. (2017): Felsenkeller – Die frühen Eis- und

Kühlschränke. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 04/2017, S.

46 - 48, 5 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von Okrusch, M., Geyer, G., Jung,

J., Himmelsbach, G. & Dietl, C. (2010): Spessartsteine. Spessartin,

Spessartit und Buntsandstein - eine umfassende Geologie und

Mineralogie des Spessarts. Geographische, geologische,

petrographische, mineralogische und bergbaukundliche Einsichten in

ein deutsches Mittelgebirge. VI + 912 S., 2.532 meist farbigen

Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer ausklappbaren

Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.

LÜTGERT, S. A. (2000): Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in

Schleswig-Holstein und Hamburg. Ein Beitrag zur

Kulturlandshcaftsforschung und Industriearchäologie- 328 S.,

Karten im Text, 87 Abb. im Anhang, [HusumDruck- und

Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG] Husum.

MILTENBERGER, K. (1982): Chronik Stockstadt a. Main. Beiträge zur

geschichtlichen Entwicklung.- 457 S., zahlreiche SW- nd wenige

Farbabb., Hrsg. von der Gemeinde Stockstadt, [Buchdruckerei Stock

& Kerber] Aschaffenburg.

NÖTHLING, E. (1896): Die Eiskeller, Eishäuser und Eisschränke,

ihre Konstruktion und Benutzung. Für Bautechniker,

Brauereibesitzer, Landwirte, Schlächter, Konditoren, Gastwirte u.

s. w.- 5. umgearbeitete und vermehrte Auflage, 184 S., 161 Fig. im

Text, [Bernhard Friedrich Voigt] Weimar.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

RAUPACH, M. & BÖTTNER, B. (2010): Frankens schönste Bierkeller

und Biergärten. 600 Tipps - unabhängig recherchiert.- 672 S., sehr

viele farb. Abb., 1 gefaltete Karte lose im Umschlag,

[Mediengruppe Oberfranken Buch- und Fachverlage GmbH & Co. KG]

Kulmbach.

REININK, W. (1995): Eiskeller. Kulturgeschichte alter

Kühltechniken.- Kulturstudien. Bibliothek der Kulturgeschichte

Sonderband 15, 248 S., 84 SW-Abb., [Böhlau Verlag] Wien.

SCHOPP, M. (2011): Der Gasthof "Zur Krone" am Freihof in

Seligenstadt. Eine historische Miniatur.- 150 S., 52 meist farb.

Abb., Tab., Stammbäume im unpag. Anhang, Hrsg. von der

Ordensbruderschaft vom steyffen Löffel zu Seligenstadt

[Kreiterdruck] Wolfratshausen.

SCHUBERT, A. (1903): Menzel - Schubert. Der Bau der Eiskeller,

Eishäuser, Lagerkeller und Eisschränke sowie die Anlage von

Kühlräumen nebst Eis- und Kühlmaschinen für Brauereien,

Molkereien, Schlächtereien, Eisfabriken usw.- 6. vollständig

neubearbeitete und bedeutend vermehrte Auflage, 120 S., 135 Abb.,

[Verlag von J. Neumann] Neudamm.

Stadt Aschaffenburg Denkmalschutzbehörde (2010): Die historischen

Kelleranlagen der Aschaffenburger Oberstadt. Erste Ergebnisse der

Auswertung des Kellerkatasters.- 36 S., zahlreiche Abb., Karten,

Schnitte und Zeichnungen, [Repro One Kießlich & Pfeiffer GbR]

Idstein.

SCHLETT, L. (1995): Mainaschaff und sein Weinberg.- S. 25 - 48, 12

Abb., Tab.- in Arbeitsgemeinschaft für Orts- und

Familinegeschichte Mainaschaff [Hrsg.] (1995): Mainaschaffer

Ortsgeschichte Jubiläumsband anlässlich 10jährigen Bestehens der

Arbeitsgemeinschaft für Orts- und Familiengeschichte.- 398 S.,

zahlreiche SW-Abb., Tab., [Verlagsdruckerei Schmidt GmbH] Neustadt

a. d. Aisch.

STAHL, P. (1908): Die Kellerkühlung mittelst Natureis unter

besonderer Berücksichtigung der dabei in Betracht kommenden

Faktoren wie Feuchtigkeitsbestimmungen etc..- 32 S., 9 Abb., 2

Tab., [ohne Verlag] Nürnberg.

STRAUSS, S. (2025): Brauereiein Alzenau, Teil II Brauerei

Stein in Alzenau.- Unser Kahlgrund 2026 Heimatjahrbuch für den

ehemaligen Landkreis Alzenau 71. Jahrgang S. 72 - 88, 10

Abb., Hrsg. von der Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und

Heimatpflege Kalgrund e. V. [Gebhard druck+medien] Heusenstamm.

SWOBODA, K. (1868): Die Eisapparate der Neuzeit. Erläuterung und

Beschreibung der in dem letzten Decenniumin Anwendung gekommenen

Eismaschinen. Mit besonderer Berücksichtung der in der Pariser

Weltausstellung von 1867 exponierten Eisapparate.- 28 S., mit 5

mehrfach gefalteten Tafeln, enthaltend 24 Abbildungen, [Bernhard

Friedrich Voigt] Weimar.

SWOBODA, K. (1874): Die Anlegung und Benutzung transportabler und

stabiler Eiskeller, Eisschränke, Eisreservoirs und amerikanischer

Eishäuser sowie die Konstruktion und der Gebrauch von Milch-,

Wasser- und Luftkühlern, Gefrorenesmaschinen ec. Für

herrschaftliche und landwirtschaftliche Haushaltungen, Konditoren,

Schlächter, Brauerei- und Brennereibesitzer u. A. m.- 84 S., 3.

vermehrte und verbesserte Auflage von „F. Harzer´s“ Anlegung und

Benutzung der Eiskeller, mit 4 gefalteten Tafeln, enthaltend 49

Abb., [Bernhard Friedrich Voigt] Weimar.

TÄUBRICH, HANS-CHRISTIAN & TSCHOEKE, JUTTA [Konzept] (1991):

Unter Null Kunsteis, Kälte und Kultur.- 312 S., zahlreiche

SW-, wenige Farbabb., Hrsg. Vom Centrum Industriekultur Nürnberg

und dem Münchner Stadtmuseum, [Verlag C. H. Beck] München.

VOIGT, V. & WINKLER, H. [Hrsg.] (2014): Eiskeller und

Himmelslöcher. Interventionen, Erkundungen, Rekonstruktionen und

Kartierungen in Schleswig-Holstein.- 190 S., SW- und Farbabb.,

Gesellschaft für zeitgenössische Konzepte e. V., [Revolver

Publishing] Berlin.

WEHL, G. (2009): Felsenkeller im Oberen Kahlgrund.- In Unser

Kahlgrund Heimatjahrbuch 2009, S. 71-75, 5 Abb., Hrsg. von der

Arbeitsgemeinschaft für Heimatforschung und Heimatpflege Kahlgrund

e. V., [Steiner oHG] Alzenau.

WEINKÖTZ, B. (1990): Brauereien sind so beständig wie der Durst,

und verdursten musste im Spessart bis jetzt noch niemand. Seit

Mitte des 16. Jahrhunderts sind Braustätten namentlich bekannt.-

Spessart Heft 9 1990, S. 9 - 18, 9 Abb., [Druck und Verlag

Main-Echo Kirsch & Co.] Aschaffenburg.

WÖRMANN, R. W. A. (1865-66): Das Wasser und seine Verwendung in

der Gärtnerei. Eine vollständige Anleitung zur Ent- und

Bewässerung. zur Anlage der Eiskeller, Teiche, Springbrunnen,

Brücken, Fähren, Bade-, Enten- und Schwanenhäuser, Fischbehälter

und Fischkästen. Nach eigenen Erfahrungen und Entwürfen.- 620 S.,

28 lithographischen Tafeln, [Ernst Schotte & Co.]

Berlin.

Zurück zur Homepage

oder zurück an den Anfang

der Seite

Großkahl: Felsenkeller am

Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH

et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).

Großkahl: Felsenkeller am

Wesemichshof an der Straße zur Bamberger Mühle (OKRUSCH

et al. 2011:220 Aufschluss Nr. 116).  Homburg (Triefenstein): Der

Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier

anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit

einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.

Homburg (Triefenstein): Der

Gastraum des Landgasthofs Wolzenkeller ist in den hier

anstehenden Oberen Buntsandstein eingetieft worden und ist mit

einem Gewölbe aus Sandstein gestützt.  Hörstein: Unweit des Hofguts gibt

es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den

Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum

Löwen" (FAUST 2004:53) der sich

zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße

befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in

dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller

ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von

Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der

ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als

Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &

Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem

feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er

verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert

daran.

Hörstein: Unweit des Hofguts gibt

es eine Straße "Am Felsenkeller". Sie erinnert an den

Gewölbekeller (kein Felsenkeller!) der früheren Brauerei "Zum

Löwen" (FAUST 2004:53) der sich

zwischen dem früheren Sportplatz und der heutigen Straße

befand. Hier bestand auch ein kleiner Weiher, dessen Eis in

dem Keller eingelagert worden ist. Der tief liegende Keller

ist heute nicht mehr zugänglich (mündliche Mitteilung von

Familie ENGLERT, deren Vorfahren die Brauerei betrieben). Der

ca. 20 m lange Keller diente im 2. Weltkrieg als

Luftschutzkeller (Frau Rosemarie PICK vom Hotel &

Restaurant Käfernberg war als Kind bei Luftalarm in dem

feuchten Keller, beschrieben am 14.04.2013). Heute ist er

verschüttet, nicht mehr zugänglich und nur die Straße erinnert

daran.  Kleinwallstadt: Außerhalb des

Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im

Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der

Umgebung als Unterschlupf dienen.

Kleinwallstadt: Außerhalb des

Ortes sind 2 Gewölbekeller als Bier- und Eiskeller im

Buntsandstein angelegt worden, die heute den Fledermäusen der

Umgebung als Unterschlupf dienen.  Klingenberg: Felsenkeller im ältesten

Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der

Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein

Schankraum eingerichtet worden.

Klingenberg: Felsenkeller im ältesten

Gasthaus "Zum goldenen Schwert" von Klingenberg (1473) an der

Hauptstraße 33. In dem ehemaligen Weinkeller ist ein

Schankraum eingerichtet worden.  Lohr am Main: Hier gibt es ein

Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am

Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind

Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834

eingeschlagen.

Lohr am Main: Hier gibt es ein

Felsenkeller-Restaurant mit griechischen Spezialitäten am

Valentinusberg 1, Ecke Rechtenbacher Str. Unter dem Haus sind

Keller vorhanden, über dem Türstock ist die Jahreszahl 1834

eingeschlagen.  Mainaschaff: 1860-1862 als

Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von

Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der

ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981

(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine

Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und

zugänglich.

Mainaschaff: 1860-1862 als

Felsenkeller im Goldbacher Gneis (Orthogneis) zur Lagerung von

Bier angelegt (OKRUSCH et al. 2011:176 Aufschluss Nr. 57). Der

ehemalige Bierkeller wurde nach dem Freilegen im Jahr 1981

(man fand noch 6 Fässer auf einem Steinsockel) in eine

Andachtsstätte umgewandelt. Damit blieb der Keller offen und

zugänglich.  Marktheidenfeld: Am

rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von

verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der

Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.

Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach

Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.

Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der

Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,

so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden

sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13

vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch

gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein

Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist

eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut

erklärt wird.

Marktheidenfeld: Am

rechtsmainischen Prallhang wurden 7 Felsenkeller von

verschiedenen Brauereien (siehe oben) im Sandstein der

Hardegesen-Wechselfolge des Mittleren Buntsandsteins angelegt.

Sie liegen ca. 200 m südwestlich des Ortes an der Straße nach

Lengfurt und werden als Geotop unter der Nr. 677A013 geführt.

Die Fasshallen und ein Teil der Keller wurden beim Bau der

Straße nach Triefenstein in den Jahren 1934/35 weggerissen,

so dass heuten nur noch die tiefen Teile der Keller vorhanden

sind. Die Zugänge und die Steinbrüche wurden im Winter 2012/13

vom Bewuchs frei gestellt, so dass sie beim Vorbeifahren auch

gesehen werden können. Der Zugang ist schwierig, da hier kein

Fußweg existiert. Gegenüber der Gaststätte und am Parplatz ist

eine 2013 Tafel aufgestellt worden, wo die Historie gut

erklärt wird.

Sailauf:

Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich

zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller

befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des

Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.

Sailauf:

Keller an der Engländerstraße. Der Eingang befindet sich

zwischen 2 mächtigen Rosskastanien. Ein weiterer Felsenkeller

befindet sich an der Rottenberger Straße gegenüber des

Rathauses im hier anstehenden Orthogneis.

Seligenstadt: der sogn.

"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe

FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt

(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher

Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man

Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der

Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten

Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom

gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau (06182/961825), hat

zu diesem Anlass eine Schrift verfasst (LAUBE

2011), in der die Historie des Kellers auf seinem

Grundstück ausführlich beschrieben wird: Der Keller wurde am

25. April 1857 von Wilhelm Reuss (Wirt des Gasthaues Krone;

SCHOPP 2011:114ff) als Felsenkeller eröffnet. Es handelt sich

um einen Gewölbekeller aus Sandstein erbaut. Eine Treppe aus

Sandstein mit Rundbogen über dem Zugang führt in die beiden

noch zugänglichen, paralell liegenden Kellerräume. Die

Belüftungsöffnungen sind unter Verwendung von Ziegelsteinen

gemauert, der ca. 1 m eingetiefte Brunnen ist mit Sandstein

verkleidet. Der größte Teil des Gewölbes ist bis zum Boden

verputzt und gekalkt. Der Boden ist mit Beton und Gussasphalt

befestigt. Ein Teil des Sandsteins ist Mainsandstein aus einer

Zweitverwendung von einem anderen Gebäude. Die weiteren Keller

unter der heutigen Tankstelle sind nicht mehr zugänglich. 1898

wird der Keller von der Hofbierbrauerei Appelmann geführt -

daher der Name. Im 2. Weltkrieg wurde der Keller als

Luftschutzraum genutzt; dazu wurde der Eingang mit einem

Splitterschutz und einem Notausgang versehen. Herr LAUBE

pflegt das Erbe des Bauwerks und erforscht die Geschichte. Man

beachte auch das Pflaster aus Sandsteingeröllen am Eingang des

Kellers.

Seligenstadt: der sogn.

"Appelmann´sche Bierkeller" (zur Brauerei Appelmann siehe

FAUST 2004:109f) an der Straße von Seligenstadt nach Hainstadt

(LORENZ 2010:598) am Weingarten (Seligenstadt war früher

Weinort!). Zum Tag des offenen Denkmals konnte man

Felsenkeller an der Steinheimer Str. 95 besichtigen. Der

Bierkeller befindet sich in einem Garten mit einem alten

Baumbestand. Der heutige Eigentümer, Herr Thomas LAUBE vom