Porfido verde antico

das markante, grüne Gestein (andesitischer Porphyr)

aus Krokees bei Sparta

in Lakonien auf dem Peleponnes

in Griechenland.

Oder der Stein mit der christlichen Symbolik!

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

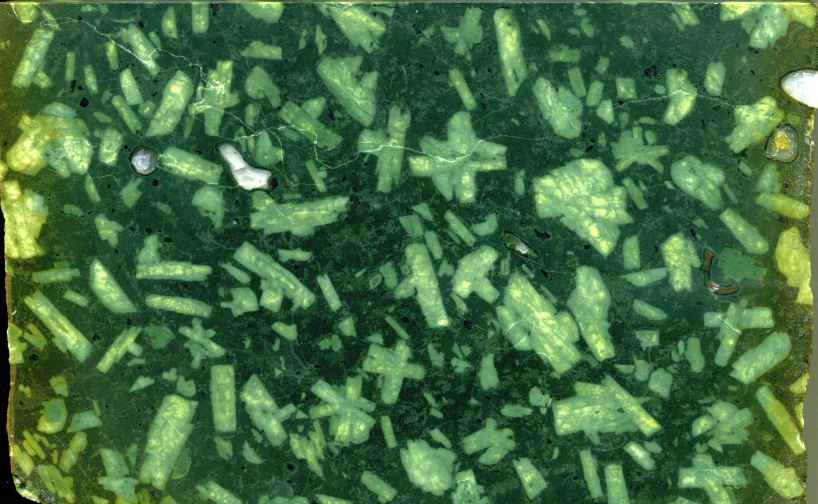

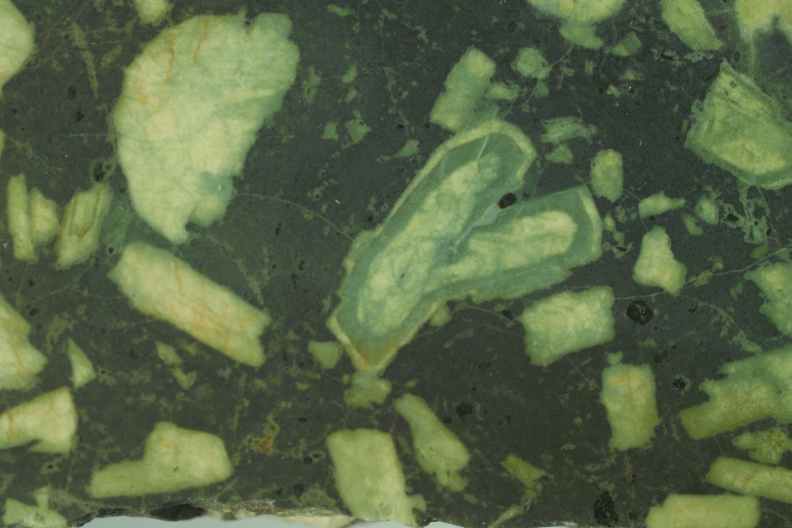

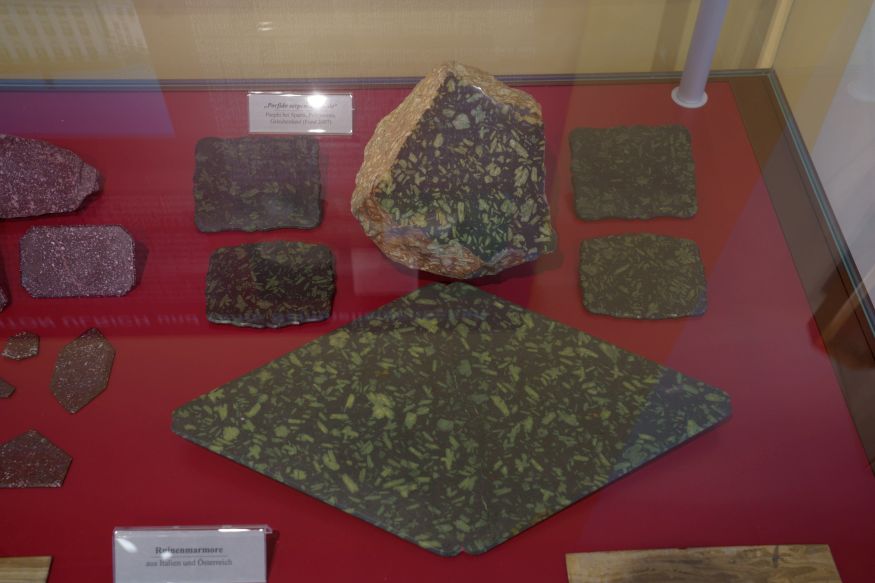

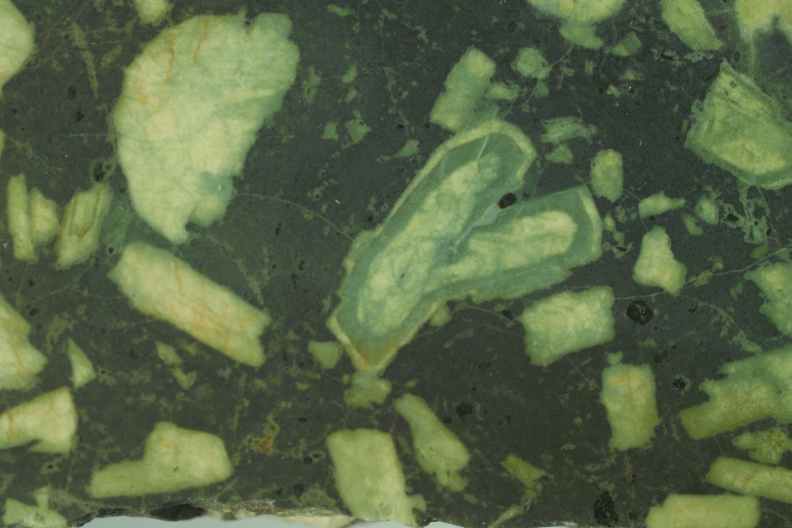

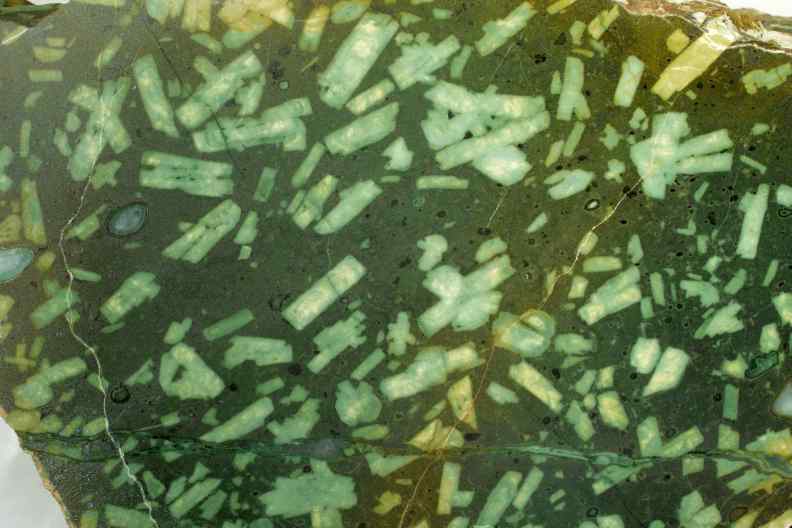

Das markante Gestein von der Fundstelle bei Krokees in Lakonien

(Süd-Peleponnes) bei Sparta in Griechenland,

links gefunden 1973, Bildbreite 9 cm,

rechts Bildbreite 11 cm.

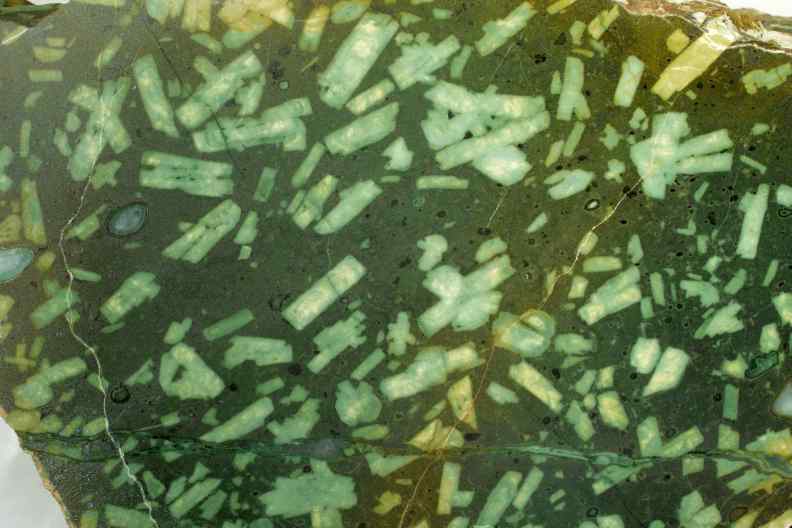

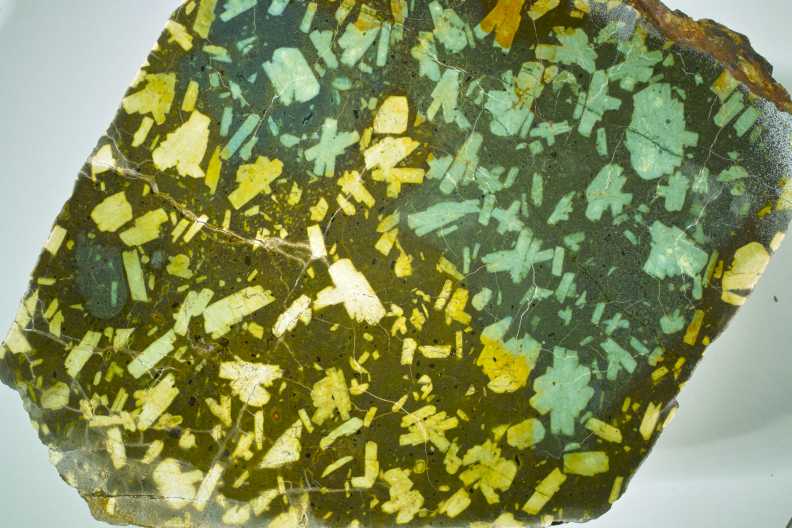

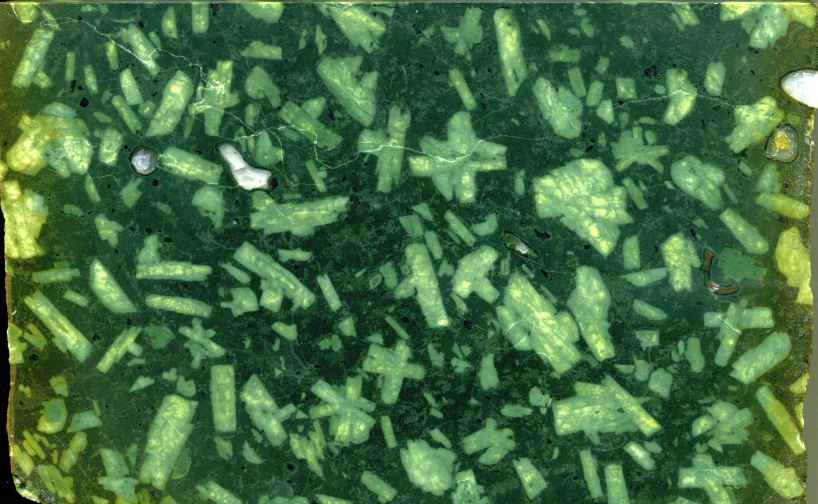

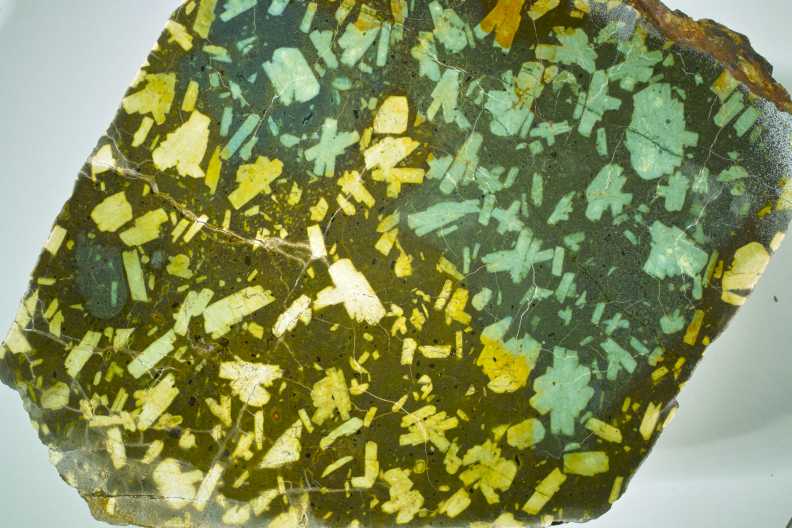

Eine Scheibe des

lapis

lacedaemonius

aus der Gegend von Krokees, angeschliffen und poliert,

gefunden 2011, Bildbreite 18 cm.

Kreuzförmig verwachsener Feldspat im grünen Porphyr auf der

natürlichen

Oberfläche - man erkennt, dass die Grundmasse leichter verwittert

und abgetragen

wird als die jetzt leicht erhabenen vorstehenden

Feldspat-Kristalle,

Bildbreite 3 cm

Büste

aus dem grünen Porphyr ohne Kopf und mit einem alt aussehenden

Sockel aus einem Kalkstein und

auch die Fibel aus Kalkstein; geschaffen wohl in Rom;

aufgenommen am 06.07.2023.

Das ornamentale Material wird im Schrifttum

als lakonischer Porfido

verde antico bezeichnet.

Infolge der jahrtausendlangen Verwendung in ganz

Europa gibt es dafür eine große Anzahl an

synonymen Namen und Bezeichnungen:

- Krokeischer Stein

- Lapis croceus

- Lapis spartanus

- Lapis Taygetas

- Grüner Porphyr

- Lakonischer Porphyr

- Andesitischer Porphyr

- Porfido serpentino verde

- Aphanitporphyr

- Lapis lacedaemonius

- Marmor lacedaemonius

- Porfido verde di Grecia

- "Serpentin"

- Porfidio serpentino

- Marmor lacedaemonium viride

- Serpentino duro antico

- Serpentino verde antico

- Porfido verde risato

- ....

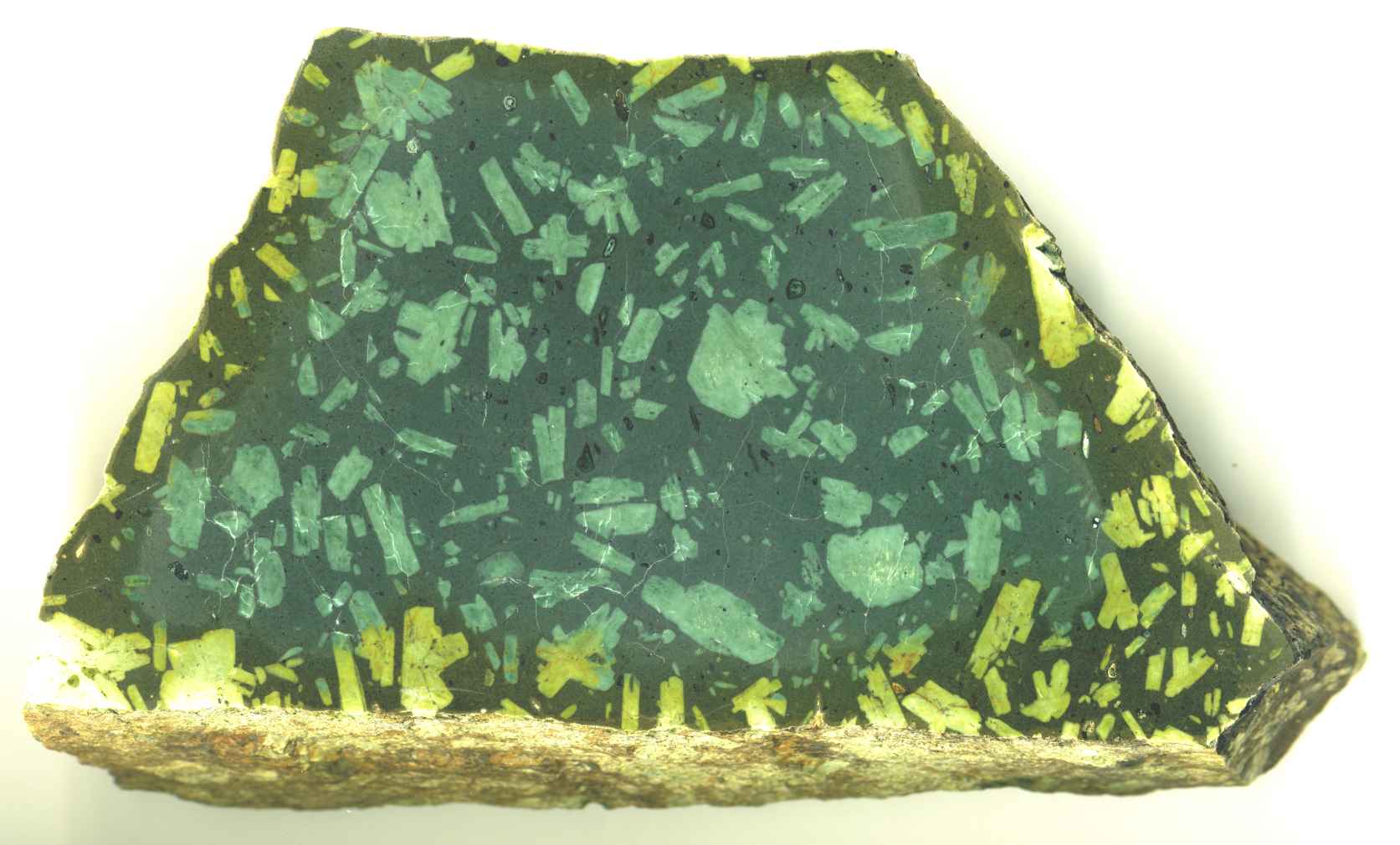

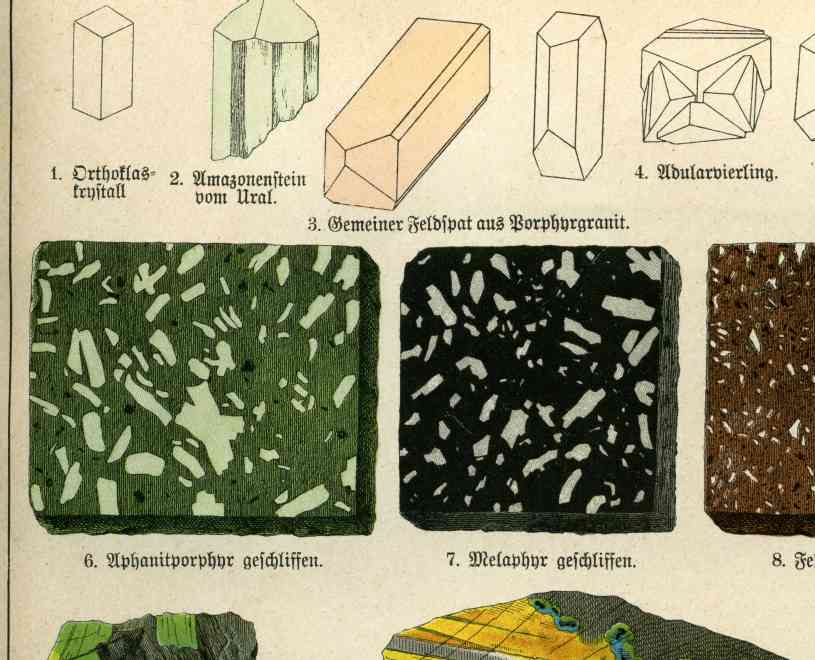

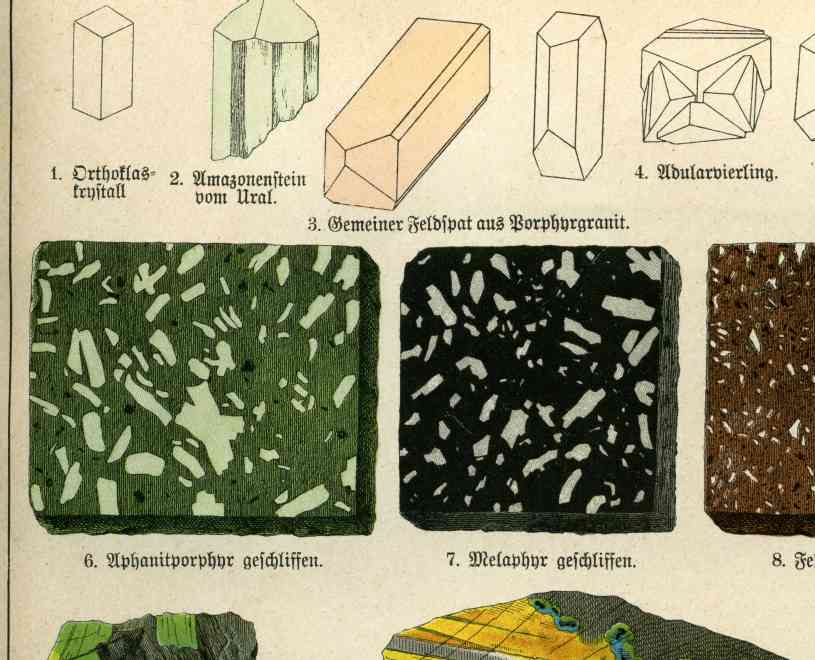

Als

"Aphanitporphyr" ist das geschliffene Gestein in SCHUBERT´s

Naturgeschichte von 1888 in der 3. Abt. 1. Teil Mineralogie

auf

Tafel 8 als Fig. 6 farbig abgebildet.

Das ornamentale Gestein wurde um

1.200 v. Chr in Griechenland abgebaut und zu

unglaublichen Kunstwerken verarbeitet.

Die Römer verwandten das grüne Gestein im

gesamten Reich, meist mit dem Imperialen Porphyr

aus Ägypten. Das Wissen um die Herkunft ging

verloren, so dass man ab dem Mittelalter nur

noch wusste, dass es aus der Antike kommt, weil

das Gestein in vielen römischen Ruinen verbaut

war: Porfido verde antico.

Eine ganz frühe Abbildung findet sich in dem

Marmorbuch von SEPP (1776) auf der Tafel 93 Nr.

3 und in der lateinischen Legende ist die Platte

als Serpentino verde antico beschrieben.

Der berühmte französische Mineraloge F. S.

BEUDANT schreibt noch 1826 im Lehrbuch für

Mineralogie auf Seite 729:

Grüner antiker Porphyr. Grüne

Grundmasse, vom Olivengrünen bis Schwärzlichgrünen

wechselnd, mit weißen oder grünlichen, einige Linien

großen Feldspatkrystallen. Man glaubt, daß ihn die alten

aus Ägypten erhalten haben, ...

Die Wiederentdeckung des Vorkommens erfolgte

erst wenige Jahre später, als Griechenland die türkische

Herrschaft abschüttelte. Heute findet kein Abbau statt, auch

weil keine für einen maschinellen Betrieb wirtschaftlich

notwendigen Blockgrößen gewonnen werden können.

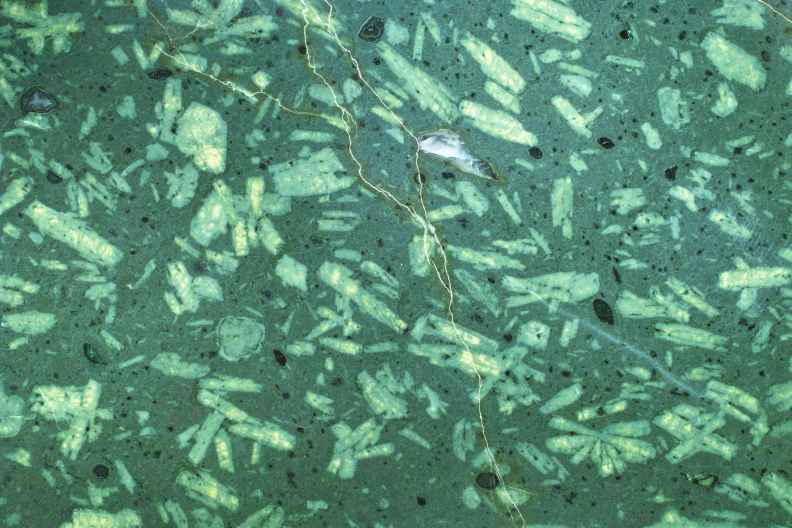

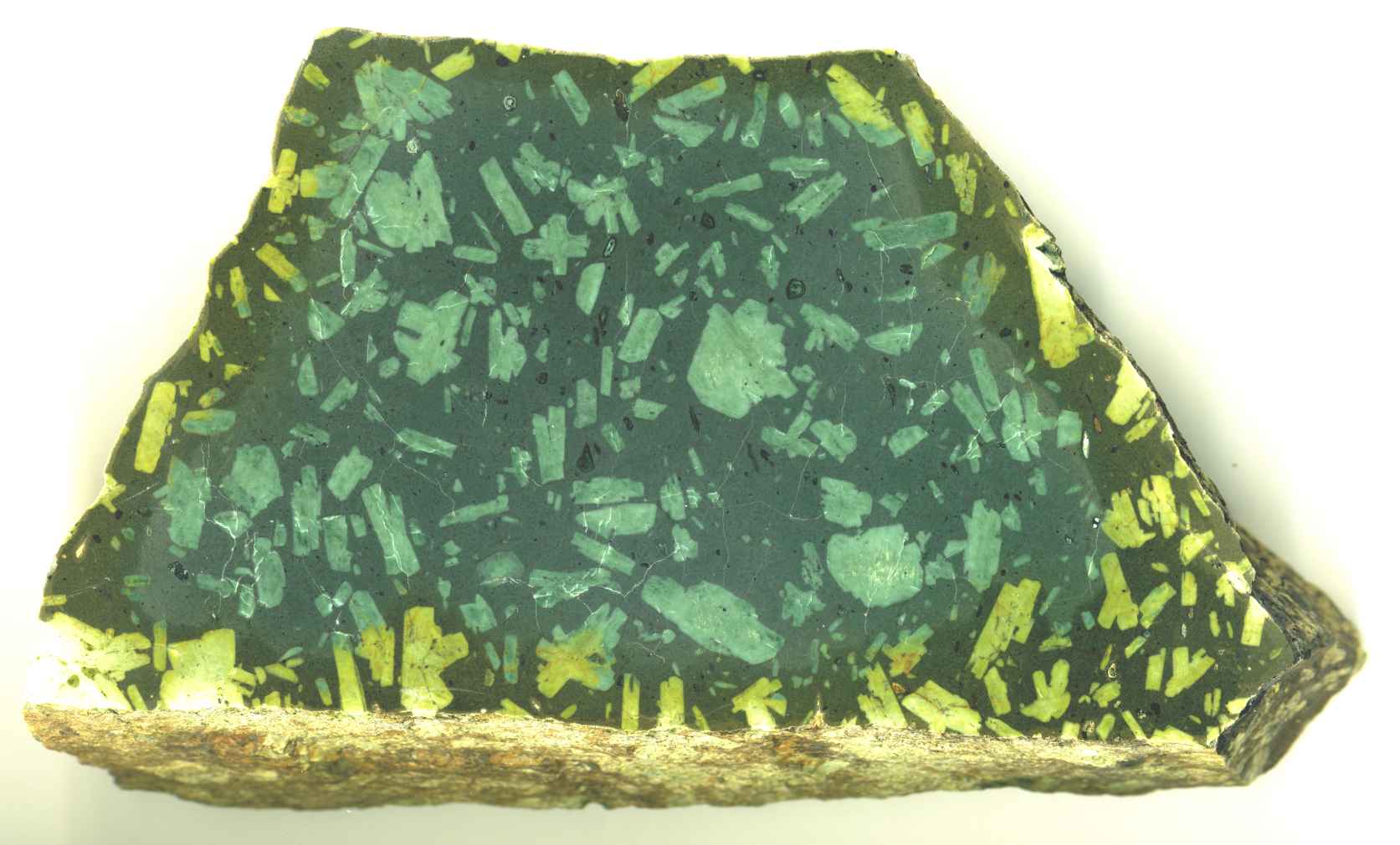

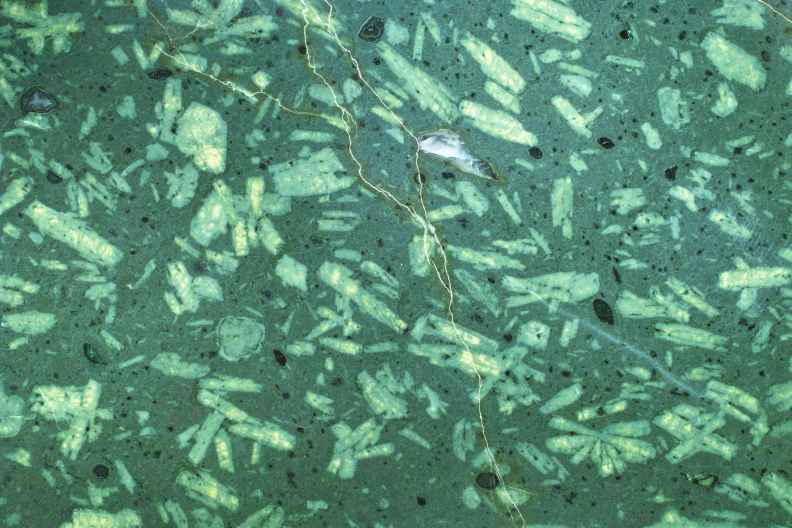

Das grüne bis grünliche Gestein mit einer andesitischen

Zusammensetzung besteht aus einer sehr feinkörnigen

Grundmasse, in der cm-große Feldspatleisten eingeschlossen

sind. Diese Feldspäte sind weitgehend alteriert, so dass man

nur noch sagen kann, dass es sich einst um Plagioklase

gehandelt hat. Weiter erkennt man bei näherem Hinsehen in

der Grundmasse Ansammlungen von Quarz, Augit und auch etwas

Pyrit. Die grüne Farbe ist eine Folge der Mineralien Epidot

und Chlorit, die in der Grundmasse in Farbe und Härte

bestimmernder Menge vorhanden sind.

Das Alter des Gesteins konnte bisher nicht radiometrisch

datiert werden, weil vom ursprünglichen Mineralbestand nur

wenige Mineralien unverändert vorhanden sind, so dass eine

konventionelle Datierung ein zu junges Alter liefern würde.

Dieser grüne "Porphyr" wurde einst von den Griechen abgebaut

und in minoischer Zeit bis nach Kreta verfrachtet. Im Umfeld

des Palastes von Knossos sind Rohsteine bei Ausgrabungen

gefunden worden.

Von Plinius dem Älteren wurde der

attraktive Stein als "lapis lacedaemonius"

beschrieben (in Griechenland wird er heute als Krokeatis

bezeichnet).

Im klassischen Griechenland wurde das Material wohl nicht

mehr verwandt, denn es sind keine entsprechenden

Kunstwerke gefunden worden. Der Grund dürfte einerseits

darin liegen, dass sich keine großen Blöcke gewinnen

ließen. Da ist ein Marmor eindeutig im Vorteil und der ist

auch viel leichter zu bearbeiten, da ein Marmor aus dem

weichen Mineral Calcit besteht. Da die Griechen

andererseits die Skulpturen sehr farbig anmalten, spielt

die Farbe im Untergrund keine Rolle; im Gegenteil, man

hätte strukturiert grüne Farbe zumindest teilweise

übermalen müssen, was mit den antiken Farben vermutlich

nicht so einfach war. Dafür ist der neutral weiße

Untergrund eines Marmors viel besser geeignet.

Der Porphyr war dann erst wieder in römischer Zeit sehr

begehrt und wurde im gesamten römischen Reich als

ornamentaler Stein verwandt (oft zusammen mit einem "roten Porphyr" aus

Ägypten). Mit dem Untergang des römischen Reiches wurde auch

die Gesteinsgewinnung eingestellt. Wann dies erfolgt ist

weder durch Schriftstücke noch durch Spuren im Gelände

belegt. Vermutlich fand im Mittelalter keine weitere

Werksteingewinnung an den Vorkommen bei Krokea in Lakonien

(Griechenland) statt, so dass auch keine weiteren

Lieferungen in den europäischen Raum verhandelt wurden.

Die christlichen Kirchen übernahmen den Porphyr, der ja im

römischen Umfeld an vielen Stellen verbaut war und erhoben

ihn zu einem sehr symbolbeladenen Stein mit der höchsten

Wertschätzung. Wohl auch, weil die reichlich eingewachsenen

Feldspatkristalle je nach Schnittlage kreuzförmig verwachsen

sein können. Dabei griff man auf die römischen Steine in den

Wüstungen und Ruinen (Spolien) zurück und verarbeitete diese

Reste zu kirchlichen Gegeständen, wie beispielsweise

frühmittelalterliche Tragaltäre, aber auch Mosaiken,

Platten, Säulen, ....

Auch heute gibt es keine Werksteingewinnung und -verwendung

mehr.

Aus dem 20. Jahrhundert sind nur ganz einzelne

Kunstgegenstände bekannt geworden, die bei dem britischen

Autktionshaus Christie´s versteigert wurden. So wurde 1995

eine ca. 8 cm große Schnupftabakdose (3.500 €) und 2004 zwei

Vasen von ca. 50 cm Höhe (10.000 €) versteigert.

Lediglich als "Blütenporphyr" wird das oder ein ähnliches

Material (früher auch als "Chrysanthemenstein") im

Heilsteingewerbe verschlieffen.

Inzwischen

gibt es das Gestein auch als Trommelstein,

gesehen auf den Münchner Mineralientagen 2012

am Stand (A6.143) des Achatspezialisten Peter

Jeckel (Achatwelt) aus Worms.

Einzelne Goldschmiede verarbeiten das exotische

Gestein zu Schmuck (siehe unten).

Nach den Ausführungen Einheimischer ist das gesamte

Verbreitungsgebiet des grünen Porphyrs inzwischen gesetzlich

geschützt worden und darf nicht verändert werden. Damit sei

auch jegliche Entnahme von Gesteinsproben verboten. Es gibt

aber vor Ort keine Schilder und Hinweise, die auf diesen

Umstand verweisen.

Es macht auch keinen Sinn, denn die Gesteins-Vorkommen sind so

umfangreich, dass man ganz im Gegenteil, eigentlich eine

Gewinnung und Vermarktung zugunsten der hier lebenden

Bevölkerung empfehlen muss. Dazu muss weder ein Felsen noch

einer den Steinbrüche aktiviert werden, denn in den

natürlichen Hangschuttmassen der Terrassen und der

Straßenböschungen ist für Jahrzehnte ausreichend Gestein

vorhanden. Dieser Formenschatz im Gelände ist sicher nicht

römisch und somit auch nicht erhaltungswürdig.

Die Ruine auf dem Gotthardsberg bei Amorbach/Weilbach

Links: Die gotische Kirche mit dem romanischen

Kern und einem Turm (der jetzt als Aussichtsturm begangen

werden kann - Taschenlampe nicht vergessen -

mit einer herrlichen Aussicht auf Amorbach und Weilbach),

genau auf der Gemarkunsgrenze zwischen Amorbach und Weilbach

auf dem markanten

Gotthardsberg aus dem Sandstein der nahen Anhöhe gebaut.

Rechts: Ein Teil des ausgegrabenen Areals aus

Gebäudegrundmauern, Kellern mit Gewölbe und Straßenpflaster,

ebenfalls ausschließlich aus Sandstein

errichtet und teilweise in den anstehenden Fels eintieft.

Hier befindet sich die Fundstelle des Porphyrstückchens. Der

Kalkmörtel zeigt teilweise noch die

Spuren des händischen Verstreichens auf den Sandsteinen,

aufgenommen am 07.09.2011.

Die heutige Runine besteht aus einem Kloster, welches einst

aus einer salischen Burg hervorging. Die Erbauer sind

vermutlich die Herren von Dürn, die auf der südlich

gelegenen Wildenburg im Odenwald residierten (dort war nach

Wolfram von Eschenbach (*1160/80 †1220)

die mystische Gralsburg im Versroman Parzival).

Ein solches, bearbeitetes Gesteinsstück aus dem kirchlichen

Umfeld des Mittelalters wurde bei einer archäologischen Grabung

des Archäologischen Spessartprojekts von Harald ROSMANITZ und

Christine REICHERT 2010 auf dem Gotthardsberg zwischen Amorbach

und Weilbach im Grenzgebiet zwischen Spessart und Odenwald

gefunden.

Das kleine Stück des Porfido verde antico

aus der Grabung vom Gotthardsberg

auf der Gemarkungsgrenze zwischen Weilbach und Amorbach,

Bildbreite ca. 5 cm.

Die petrographischen Untersuchungen konnten die Herkunft aus

Griechenland sicher belegen. Funde von Bruchstücken solcher

Gesteinsplatten mittelalterlicher Tragaltäre sind aus vielen,

bedeutenden Kirchen- und Klosterorten bekannt und belegen die

Bedeutung des Gotthardsbergs zwischen Amorbach und

Weilbach.

Die dabei gewonnen Erkenntnisse wurden in einer ersten Publikation beschrieben.

Der Gotthardsberg vom Amorbach aus gesehen,

aufgenommen am 22.10.2001.

So sahen die Teilnehmer der Tagung den Berg aus dem

Tagungsraum des Pfarrsaals der katholischen Gemeinde St.

Gangolf in Amorbach. Übringens besteht das Pflaster um die

Kirche in Amorbach aus Buntsandstein,an vielen Stellen

ergänzt durch ein kleinstückiges Porphyr-Plaster aus

Italien!

|

Ausschnitt aus dem Bild links, die Kirche auf dem

Gotthardsberg,

aufgenommen am 22.10.2011

|

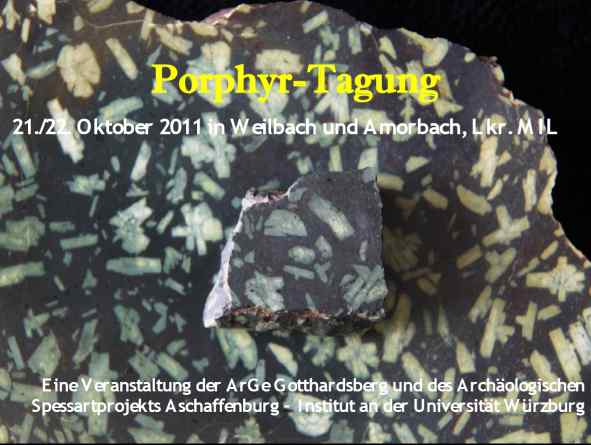

"Porphyr-Tagung":

Am Freitag, den 21. und Samstag, den 22.10.2011

fand in Weilbach und Amorbach - in Sichtlinie zum

Gotthardberg - eine kleine Tagung zur Grabung und zum

Porphyr-Fund statt (Programm

als PDF-Datei). Die Tagung wurde veranstaltet von

der ARGE Gotthardsberg und vom Archäologischen

Spessartprojekt aus Aschaffenburg unter der Leitung von

Harald ROSMANITZ. Die Herren FLACHENECKER und ERMISCHER

moderierten und führten durch das Programm.

Dabei wurde der überraschende

Fund der kleinen Porphyrplatte, das Gestein Porphyr und

seine Bedeutung von allen Seiten der Historie, der

Archäologie und der Mineralogie bzw. Petrologie

betrachtet. Die Teilnehmer kamen aus ganz Deutschland,

aber auch aus den Ausland:

Das Foto zeigt das Stück vom Gotthardsberg auf

einer Platte aus Griechenland.

Weilbach:

Highranking - Porphyr und das deutsche Königtum

Dr. Caspar EHLERS von der Universität Frankfurt a. Main

eröffnete mit "Der ostfränkisch-deutsche König als Bauherr". Herr

Rainer KUHN sprach im Festvortrag über die bemerkenswerten

Funde von antiken Gesteinen im ottonischen Dom zu

Magdeburg (Sachsen-Anhalt), wo sich im Chor drei ca. 3 m

lange Säulen aus Prophyr befinden (2 rot, 1 grün). Dazu

noch ein Taufbecken, hergestellt aus einem antiken Sockel

aus rotem ägyptischen Porpyhr, der einst eine großen

Schale trug. Diese Baustoffe wurden wahrscheinlich als

wertvolle Spolien im Mittelalter aus Italien nach

Magdeburg transportiert.

Amorbach:

Porphyr massenhaft – Der Versuch einer

Zusammenschau

Die weiteste Anreise hatte Frau Orly

SENIOR-NIV von der Universität Tel-Aviv in Israel, die

besonders über die Funde des ägyptischen roten Porphyrs in

Israel berichtete. Weiter wurden von Dr. Christian FORSTER

die Funde von rotem Porphyr und anderen "Buntmarmoren" aus

Lorsch vorgestellt. Herr Dieter BARZ berichtete von einem

rotbraunen (ägyptischen) Porphyr vom Schlössel bei

Klingenmünster. Herr Matthias ZIRM sprach über den Fund

eines Profido verde antico aus dem Frauenstift von

Brunshausen bei Bad Gandersheim.

Dr. Gerhard ERMISCHER trug wortgewltig und bilderreich den Porphyr

in der Liturgie des Mittelalters vor. Prof. Dr. Helmut

FLACHENECKER von der Universität Würzburg trug die archivalischen

Dokumente der Historie des Gotthardsbergs zusammen und Harald

ROSMANITZ versuchte dann, die archäologischen Belege unter dem

Titel Salische Burg und staufisches Kloster – Die Neubewertung des

Gotthardsbergs nach den Ausgrabungen 2011 mit den schriftlichen

Belegen zusammen zu führen. Christine REICHERT zeigte dann die

Fundstelle des Porphyrs vom Gotthardsberg. Und Joachim LORENZ

erklärte in Kurzfassung die petrographische Seite des Porphyrs vom

Gotthardsberg aus geologischer Sicht. Prof.

Dr. Martin OKRUSCH vom Institut für Geographie und

Geologie der Universität Würzburg sprach - anstelle von

Vilma RUPPIENE, die aus gesundheitlichen Gründen nicht

kommen konnte - über die Funde aus Xanten (CUT), bei denen

sich unter ca. 3.000 Gesteinsfragmenten aus dem gesamten

Mittelmeerraum auch einige des grünen Porphyrs aus

Griechenland fanden.

Nicht geklärt werden konnte die Frage, warum man bei den

archäologischen Grabungen in Deutschland vornehmlich die

bis etwa 5 cm große Stücke ehemaliger Platten von ca. 1 -

2 cm Dicke des nur geschliffenen (nicht polierten!) grünen

Porphyrs aus Lakonien findet. Es handelt sich in der Regel

um einzelne Streufunde aus dem kirchlichen Umfeld ohne

einen Zusammenhang.

Herr Rainer KUHN beim Festvortrag in Weilbach (infolge der

schwachen Beleuchtung links schwer erkennbar)

|

Der Rathaussaal in Weilbach mit den ca. 30 Zuhörern der

Tagung am 21.10.2011, die Qualität der Redebeiträge hätte

mehr Besucher verdient!

|

Die ca. 60 Zuhörer der Tagung am Nachmittag lauschen den

Ausführungen von Harald ROSMANITZ zur den Ergebnissen der

Ausgrabung am Gotthardsberg

|

Frau Orly SSENIOR-NIV aus Israel beantwort unter der

Moderation von Dr. Gerhard ERMISCHER Fragen der Teilnehmer

in englischer Sprache. Sie war extra aus Israel angereist,

nachdem Sie über das Internet von der Tagung erfahren hatte!

|

Da Dr. Vilma RUPPINIE von der Universität Würzburg nicht

kommen konnte, spricht Prof. Dr. Martin OKRUSCH über die

Ergebnisse der Dissertation zu den fremden Gesteinen, die

bei den Ausgrabungen der Colonia Ulpia Traiana (CUT) in

Xanten gefunden wurden.

|

Helga LORENZ trug auf der Tagung erstmals einen Anhänger aus

einem in 750er Gold gefasstes Blättchen des lakonischen

Porphyrs (Bildbreite 9 cm) mit einer ausgeprägten Zeichnung

und dessen Wiederholung am Rand in Gold.

Das außergewöhnliche und sehr dekorative Schmuckstück wurde

von Theresia KONRAD aus Aschaffenburg angefertigt

(ehemaliges Schmuckatelier Theresia Konrad, Im Hofgut

Schweinheim, Unterhainstr. 50, 63743 Aschffenburg).

|

Impessionen von der Tagung

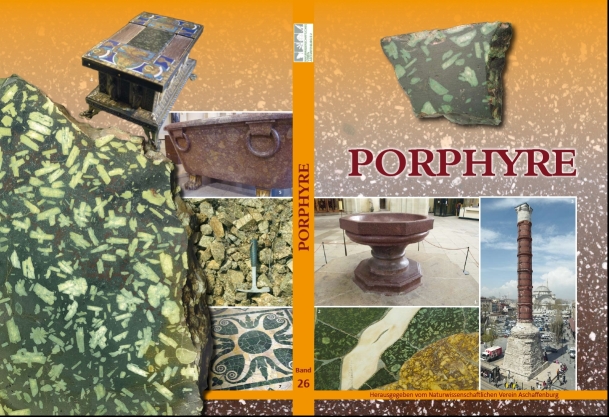

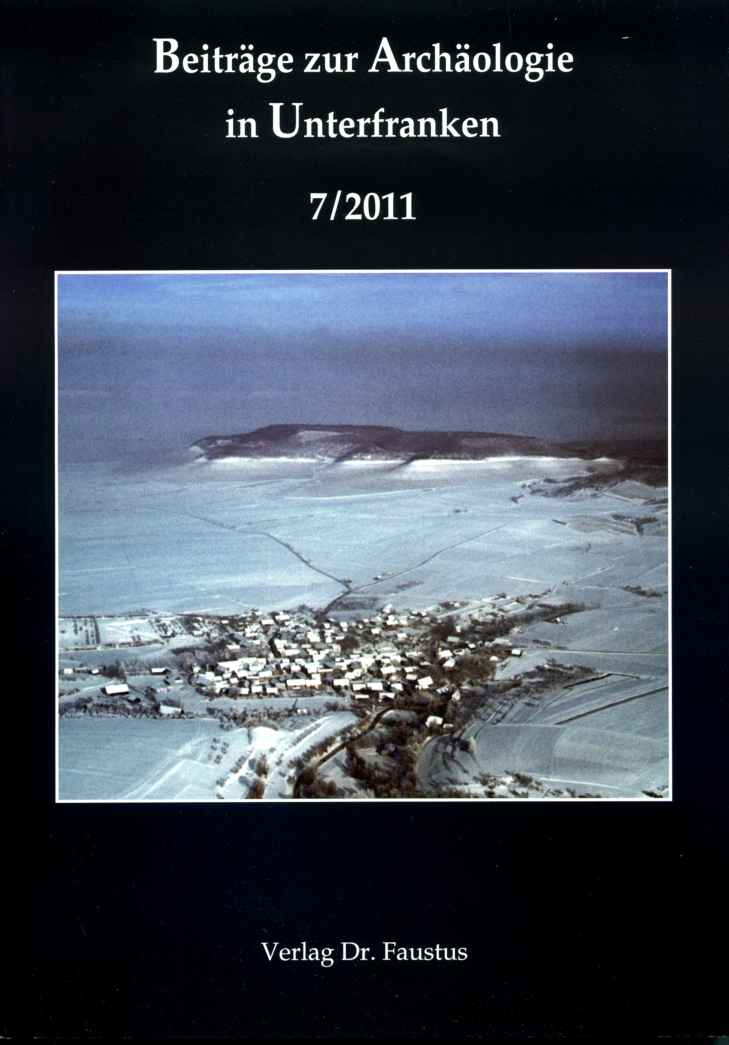

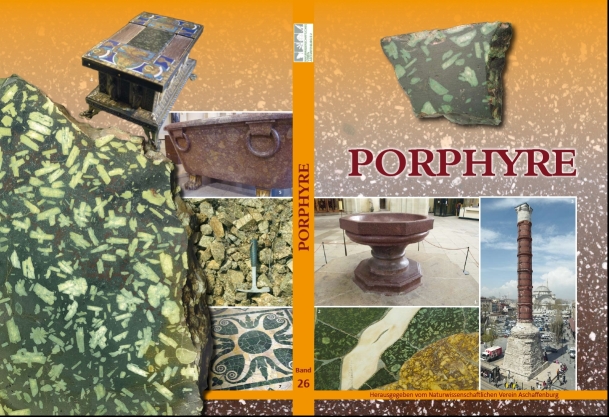

Der ausführliche Tagungsband:

(Entwurf des Umschlags aus Vorder- und

Rückseite)

Die Produktion des Buches ist fast fertig. Der Titel in

hochwertigem und schillerndem Gold - ganz passend zun

den

edlen Gesteinen der Porphyre. Der Umschlag ist teilweise

hochglänzend lackiert, so dass die Fotos brillant

hervortreten.

Nach der Veranstaltung gibt es ein umfangreich bebildertes

Buch über die Tagung in all seinen Facetten geben. Es ist

der Band 26 aus der Reihe Mitteilungen des

Naturwissenschaftlichen Museum der Stadt Aschaffenburg,

heraus gegeben vom Naturwissenschaftlichen

Verein Aschaffenburg und vom Spessartprojekt

Aschaffenburg.

Die Beiträge sind u. a.:

- Grußworte der Bürgermeister

von Amorbach und Weilbach

- Porphyre überall

- Joachim Lorenz:

Vorwort

- Christine Reichert &

Harald Rosmanitz:

Der Gotthardsberg –Archäologie auf den Spuren von Macht

und Herrschaft Ein vielschichtiges Forschungsprojekt im

Spessart und nördlichen Odenwald.

- Joachim Lorenz:

„Porfido verde antico“ von Krokees, Lakonien, Peloponnes,

Griechenland. Der originale Fundort zwischen Faros und

Stefania (mit einem Anhang zu den Funden von Karlburg und

Zellingen).

- Caspar Ehlers:

Der ostfränkisch-deutsche König als Bauherr.

- Helmut Flachenecker:

Der Gotthardsberg im Kraftfeld regionaler Interessen: Burg

– Frauenkloster – Propstei.

- Vilma Ruppienė & Ulrich

Schüssler:

Porfido Verde Antico aus Colonia Ulpia Traiana bei Xanten.

- Gerhard Ermischer:

Porphyra sacra.

- Joachim Lorenz:

Rom - die Stadt der Porphyre

- Dieter Barz, Martin Okrusch

und Joachim Lorenz:

Porfido rosso antico von der Burgruine Schlössel bei

Klingenmünster (Pfalz).

- Rainer Kuhn:

Magdeburg und seine Antiken

- Mahrous M. Abu El-Enen und

Martin Okrusch:

PORFIDO ROSSO ANTICO: Die geologische Situation des Mons

Porphyrites am Djebel Dokhan in der ägyptischen Ostwüste.

- Joachim Lorenz:

Porphyre in İstanbul: Die römischen, byzantinischen und

osmanischen Spuren.

- Joachim Lorenz:

Porphyre im Louvre, Paris

- Reinhold Huckriede und Stefan

Dürr (unveränderter Nachdruck):

Geologisches und Kulturgeschichtliches zu einigen

verschleppten Gesteinen in Hessens Boden (Devon-Kalke,

Muschelkalk, Lakonischer Porfido verde antico.

- Andreas Völker:

Buchrezension Spessartführer

- Inhaltsverzeichnis (Index)

- Nachwort.

Das Buch richtet sich an:

Archäologen, Historiker, Geologen, Mineralogen,

Steinmetze, Antiquitätenhändler, Restauratoren, Reisende

in Rom, Paris und Istanbul, Natur- und Wanderführer im

Spessart und an Heimatforscher.

Die Ausgabe erschien im neuen, größeren Format A4, hat 188

S., 228 Abb., 3 Tab., durchgehend vierfarbiger Druck auf

alterungsbeständigem Papier und eine Abgabe zu den

Selbstkosten. Der Verkaufspreis beträgt 27 €. Die

Auslieferung erfolgt nach der Vorstellung am 16.11.2012,

siehe auch der Bestell-Flyer zum Herunterladen.

Vorbestellungen werden ab sofort entgegen genommen; dafür

können Sie das Formular verwenden (PDF-Datei zum

Herunterladen), ausdrucken, ausfüllen und abschicken.

Den Vereinsmitgliedern und der interessierten

Öffentlichkeit in der Region wurde das Buch am Freitag,

den 16. November 2012 um 19.30 Uhr im

Naturwissenschaftlichen Museum in Aschaffenburg

vorgestellt:

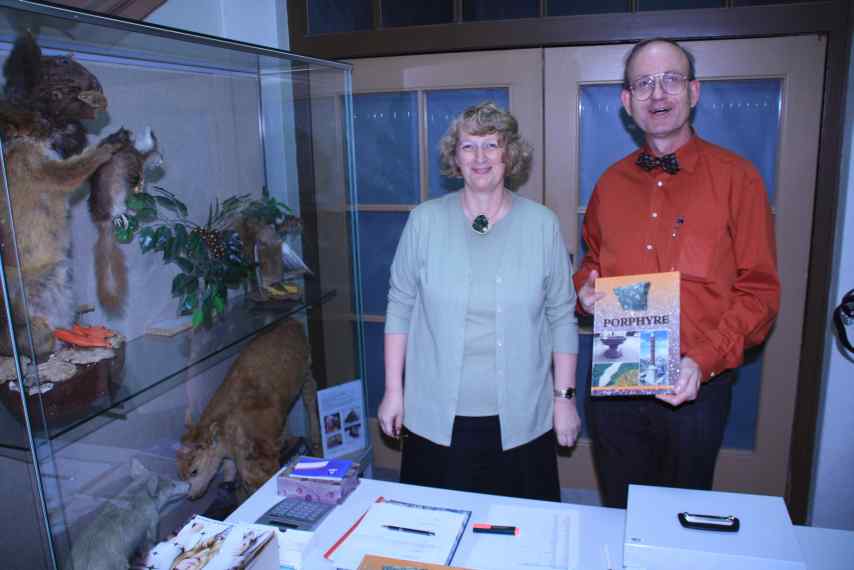

Helga und Joachim LORENZ mit dem zur Abholung bzw. zum

Verkauf stehenden Porphyrbuch

(Foto Johann Thut, Mühlheim)

|

Der Oberbürgermeister von Aschaffenburg, Klaus HERZOG, hielt

eine beachtlicheRede an die über 50 Zuhörer; der weitest

angereiste Autor kam extra aus Magdeburg!

(Foto Johann Thut, Mühlheim)

|

Der Archäologe Harald ROSMANITZ vom Archäologischen

Spessartprojekt berichtete in wenigen Sätzen über die

besonderen Verhältnisse im Spessart und dem Sinn der

Grabungen

in der Vergangenheit (Foto Johann Thut, Mühlheim)

|

Nach dem Vortrag über die Entstehung des Buches und der

Entwicklung seit der Tagung von Joachim LORENZ traf man sich

zum Imbiss und Gedankenaustausch im Foyer

des Museums.

(Foto Johann Thut, Mühlheim)

|

Porphyre machen hungrig: Vom nahen Hotel Wilder Mann gab es

leckere belegte Brötchen, frische Brezeln, Geflügel- und

Obstsalate, Käse und Weintrauben und dazu lokales

Mineralwasser und Apfelsaft.

(Foto Johann THUT, Mühlheim)

|

Das Buch wurde

gefördert durch die Unterfränkische

Kulturstiftung

des Bezirks Unterfranken

der Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau

und dem Hotel "Wilder Mann" in Aschaffenburg

.

|

Sie erhalten das Buch in

- Karlstein a. Main, bei Helga

Lorenz, Graslitzer Str. 5

- und auf Mineralienbörsen.

Rezensionen:

"Spessart-Nachrichten"

Porphyre

"...

Es ist im deutschen

Sprachraum nach dem lange vergriffenen Werk von DELBRÜCK

(1932) das erste umfassende Buch über Porpyhre. Neben der

Historie werden auch geologische, mineralogische und

archäologische Gesichtspunkte berücksichtigt. Selbst antike

und neuzeitliche Imitate sind erwähnt."

(Jürgen Schreiner, Spessart. Monatsschrift für die

Kulturlandschaft Spessart, 106. Jahrgang, Heft

November 2012, S. 26).

"Buchbesprechungen

von H.-J. Gregor"

Porphyre

"...

Fazit: ein gelungener Tagungsband über Porphyre mit vielen

wissenswerten Details, Reiseanregungen, Ideen zu weiteren

Studien, Einblicke in Archäologie und Kunstgeschichte, Politik

des Mittelalters und Ideen der Machthaber.

Fazit: Unbedingt zu empfehlen - für einen Preis von 27.- €

fast geschenkt für den dargebotenen Aufwand. Kompliment dem

Schriftleiter Joachim LORENZ und dem Verlag LORENZ."

(Dr. Hans-Joachim Gregor, documenta naturae no. 189.

München 2012, S. 27).

Links:

Eine Bruchfläche des faszinierenden Gesteins Porfido verde

antico mit dem porphyrischen Gefüge und einer andesitischen

Zusammensetzung. Gefunden 1973 am Denkmal zur Schlacht an den

Thermophylen von Prof. Dr. Martin Okrusch, Universität Würzburg

(heute in der Belegsammlung des Instituts für Geodynamik und

Geomaterialforschung), Bildbreite 7 cm.

Rechts:

Zonierter Feldspat-Kristall (alteriert) in einer geschliffenen

Fläche des gleichen Stückes, Bildbreite 3 cm.

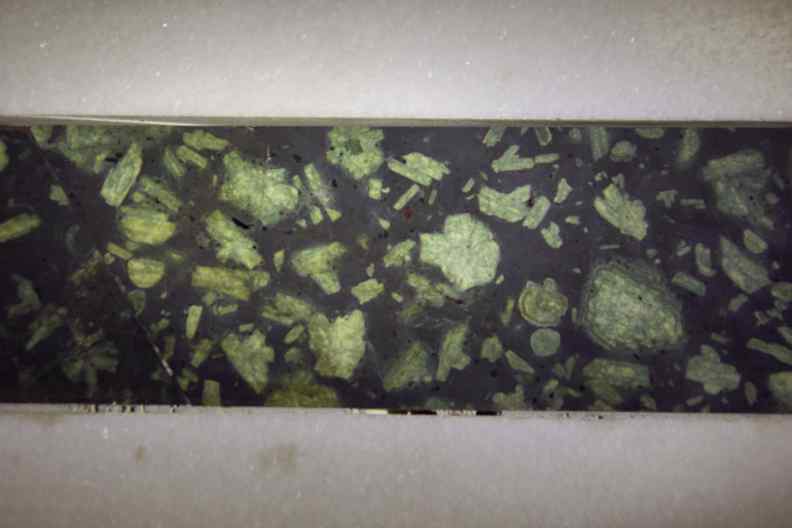

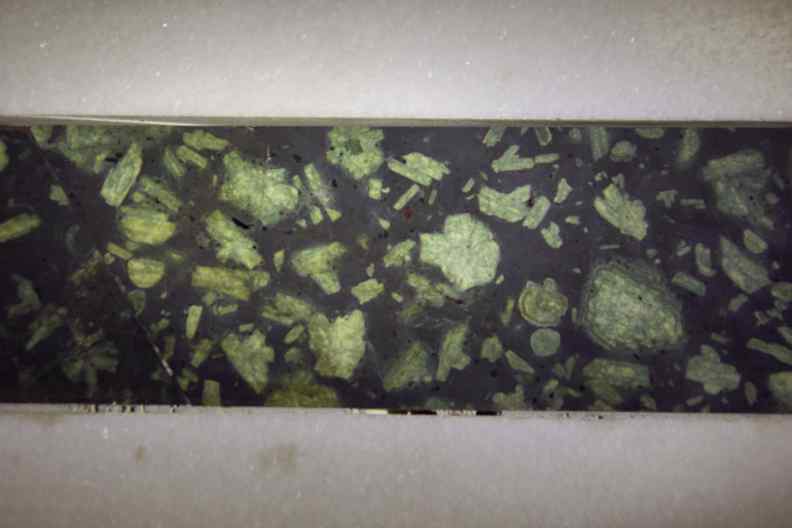

Das auch als "Labradorit-Porphyrit" beschriebene, andesitische

Gestein

von der Fundstelle "Maratonisi", Peleponnes Halbinsel,

Griechenland,

Sammlung Martin SCHUSTER, Schöllkrippen, Bildbreite 9 cm. Hier

ist die Grundmasse dunkelbraun und die alterierten

Feldspat-Kristalle

grünlich.

Zur Sicherung des Befundes fuhren wir im heißen Juli

2011 nach Griechenland, suchten das Vorkommen und nahmen

Proben am originalen Fundort:

Die Stadt Krokees (früher Krokee) südlich von Sparti auf dem

Peleponnes, in dessen Nähe sich die Fundstellen befinden,

aufgenommen am 14.07.2011

|

Denkmal aus weißem Marmor auf dem zentralen Platz in Krokees

in Griechenland. Im Sockel sind Bruchstücke des Porphyrs

eingemauert,

aufgenommen am 14.07.2011.

Vor Ort war über das markante Gestein damals kaum etwas

bekannt.

|

Die Fundstelle an einer Straßenböschung bei Krokees in

Lakonien in Griechenland mit Geologenhammer als Maßstab. Das

sind unvergessliche Momente, nach einer langen Fahrt von

2.200 km und 35 °C im Schatten - und auch Stechmücken. Die

in der Sonne liegenden Steine waren so heiß, dass man diese

mit der bloßen Hand nicht angreifen konnte!

Aufgenommen am 14.07.2011.

|

Der Porphyr in plattiger Absonderung als Fundstücke

(Lesestein) aus einem Olivenhain bei Krokees in

Griechenland,

Bildbreite 20 cm

|

Bruchrauhe Fläche des Porfido verde antico aus der Gegend

von Krokees in Griechenland,

Bildbreite 20 cm

|

Anstehender Fels - leider tiefgründig verwittert - des

andesitischen Porphyrsbei Krokees in Griechenland,

aufgenommen am 15.07.2011.

|

Frische Bruchfläche des ornamenatalen Gesteins, welcher auch

als "Krokeischer Stein" bekannt ist,

Bildbreite 6 cm

|

Im berümten Mykene auf dem Peleponnes in Griechenland wurde

das Gestein bereits um 1.250 v. Chr. zur Herstellung von

Kunstgewerblichen Gegenständen verarbeitet, wie man im

örtlichen Museum sehen kann.

Aufgenommen am 14.07.2011

SCHOFIELD (2009:63) vermutet, dass die befestigte Siedlung

durch den Handel mit dem grünen Porphyr zu Reichtum gekommen

sein könnte.

|

Kieselsteine aus verschiedenen Varianten von porphyrischen

Gesteinen aus dem südlichen Peleponnes, gesammelt 2013 von

der sehr rührigen Lena EKERABASI aus Krokees.

Bildbreite 13 cm

(das Stück in der Mitte vorne ist lackiert)

|

Das geschliffen und polierte Gestein zeigt sehr schön die

teils kreuzförmig verwachsenen Feldspäte, aber auch Risse

und ehemalige Gasblasen, die mit weißem Quarz gefüllt sind,

Bildbreite 10 cm

|

Das Schliffbild offenbart 3 Arten von Rissen: der helle

links ist rezent, der im unteren Viertel parallel zur

Bildkante ist mit Quarz verheilt und der diagonal in der

rechten Hälfte weist eine Vergrünung auf,

Bildbreite 8 cm

|

Unterschiedlich intensiv alterierter, grüner Porphyr,

angeschliffen und poliertes Handstück,

Bildbreite 17 cm.

|

Der nicht grüne Porphyr unter dem Mikroskop: Ein Teil der

Feldspäte sind noch als Plagioklase erkennbar. Diese sind

dann nicht grün.

Bild eines Dünnschliff SE1 mit einer Bildbreite von 5 mm im

polarisiertem Licht bei gekreuzten Polarisatoren

|

Der grüne Porphyr:

In der Grundmasse finden sich zahllose Körnchen aus

schwarzem Magnetit. Die Feldspäte sind teils gänzlich

verändert und im Randbereich mit einem Reaktionssaum (hier

hell) umgeben. Dabei handelt es sich vermutlich um einen

Druckschatten.

Bild eines Dünnschliffs (SE2) bei 5 mm Bildbreite und linear

polarisiertem Licht.

|

Ausschnitt aus dem Stück links mit den stark veränderten

Plagioklas-Kristallen,

Bildbreite 3 cm.

Anmerkung:

Die Bilder der Nahaufnahmen scheinen unscharf, aber das

liegt an den Feldspäten, die nicht ganz scharf gegen das

Gestein abgegrenzt sind (Reaktionssaum), so dass eine

"Unschärfe" entsteht.

|

Barbeitung:

Die Bearbeitung des dichten und harten Gesteins mit der

porphyrischen Struktur gestaltet sich als schwierig. Das

Schlagen eines Handstückes wird von den vielen trennenden

Klüften bestimmt, so dass es nicht einfach ist, ein ausreichend

großes, frisches und rissfreies Stück zu finden, welches auch

durchgängig grün ist. Das Material ist etwas zäh, so dass das

Abschlagen von kleinen Stücken nur bei dünnen Stücken gelingt.

Die Härte beim Sägen wird vom Epidot und auch vom Quarz

bestimmt. Beim Schleifen zeigt es sich, dass die bereits die

Quarze dazu neigen, ein Relief zu erzeugen, da dieser Härter ist

als die Grundmasse. Das Problem ist das Polieren. Hier macht

sich der große Härteunterschied zwischen dem Epidot und dem

Chlorit bemerkbar. Bei einer normalen Politur wird ein leicht

"matter" Glanz erreicht. Wirklich sehr gute Polituren können nur

angebracht werden, wenn neben einem dafür geeigneten

Poliermittel auch ein Zusatz verwandt wird, der die Unterschiede

im Korngefüge ausgleicht.

Dies Fertigkeit war den römischen Steinbearbeitern bekannt und

so finden sich gut polierte Belegstücke aus dieser Zeit in den

Museen. Im Mittelalter war dieses Können verloren gegangen,

weshalb die Porphyrplatten in den Tragaltären immer matt

aussehen. Erst die Steinschneider der Neuzeit waren in der Lage,

nahezu perfekte Polituren zu erzeugen.

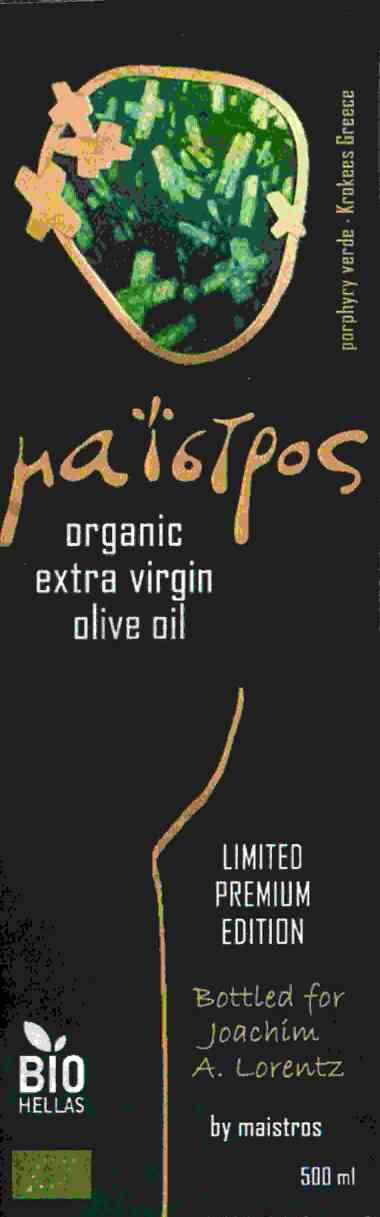

Nun liest man auch in Griechenland im Internet, aufgrund der

sprachlichen Hürden mehr die Bilder. Dabei entdeckte man

diese

Seite und musste erkennen, dass man einen besonderen Stein

im Gemeindegebiet hat. Lena Karampasi erkannte das Potential

und sie positionierten den grünen Prophyr auf das Etikett

ihres Olivenöls. Die Familie produziert ein qualitativ

hochwertiges Öl

und weitere landwirtschaftliche Produkte (die

Internetseite ist in Griechisch verfasst). Die hier

abgebildete Flasche enthält als

Prototyp in der Füllung noch 23-karätige Goldflitter - wie

beim Danziger Goldwasser. Auf den Etiketten der Marke

"Maistros"

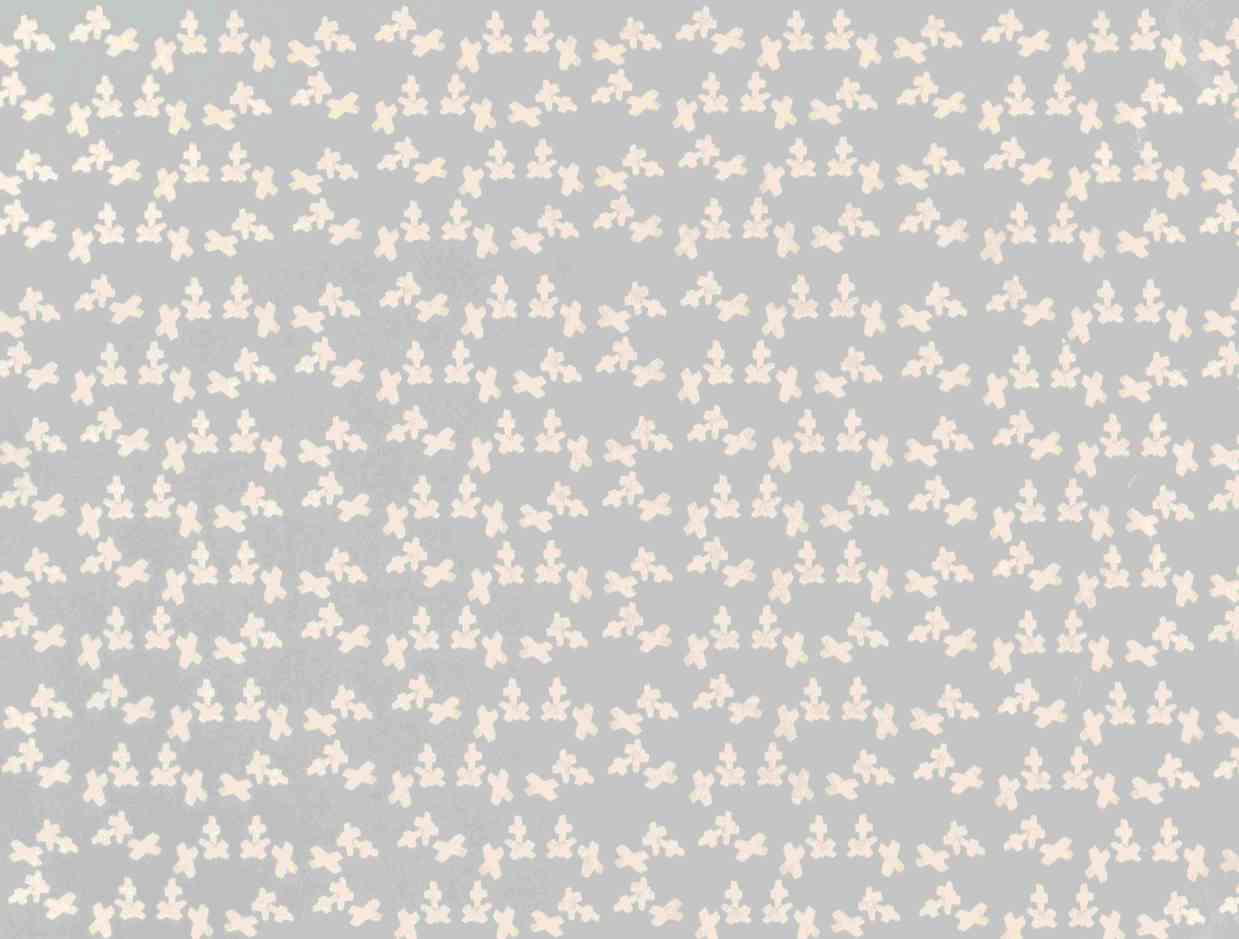

ist ein Schmuckstück aufgedruckt. Und auf dem Packpaier ist

das stilsierte Muster der kreuzförmigen Feldspäte

wiederholt.

|

Hauptbestandteile in Gew.-%

|

"Porphyr" von Molai

Probe M819, ohne nähere Beschreibung (nach PE-PIPER &

PIPER 2002)

|

SiO2

|

47,21

|

TiO2

|

1,18

|

Al2O3

|

16,87

|

Fe2O3

|

3,51

|

FeO

|

3,8

|

MnO

|

0,12

|

MgO

|

7,6

|

CaO

|

8,84

|

Na2O

|

3,77

|

K2O

|

0,25

|

P2O5

|

0,2

|

SO3

|

n. b.

|

LOI

|

2,31

|

Summe:

|

99,48

|

| Spurenelemnte in µg/g |

|

Ba

|

112

|

Ce

|

25

|

Co

|

42

|

Cr

|

528

|

Cu

|

42

|

Eu

|

1,28

|

Ga

|

20

|

Hf

|

2,05

|

La

|

10,7

|

Lu

|

0,34

|

Nb

|

5

|

Nd

|

14,7

|

Ni

|

99

|

Rb

|

<5

|

Sc

|

36

|

Sm

|

3,8

|

Sr

|

351

|

Ta

|

0,09

|

Tb

|

0,68

|

Th

|

2,3

|

U

|

1,76

|

V

|

370

|

Y

|

18

|

Yb

|

1,85

|

Zn

|

64

|

Zr

|

94

|

Die Aufschlüsse (Steinbrüche) am Porphyrberg

zwischen Krokees und Stephania

Bei dem griechischen Ort Krokees (früher auch Krokeä) wurde

in römischer Zeit der berühmte grüne Porphyr gewonnen. FIEDLER

(1840:326) zitiert PAUSANIAS (III. Buch 21. 3.; nieder

geschrieben zwischen den Jahren 160 und 175 n. Chr.), der die

schwierige Gewinnung größerer Stücke beschreibt, da es keine

zusammen hängenden Felsen gäbe. Wann die römische

Gesteinsgewinnung eingestellt wurde ist nicht bekannt. Bis zum

Mittelalter war das Wissen um die Herkunft verloren gegangen und

es erfolgte auch keine Gesteinsgewinnung mehr.

Die modernen landwirtschaftlichen Terrassierungen für das

intensive Kultivieren des Olivenbaumes einschließlich einer

Schlauchbewässerung, der Straßenbau aus dem 20. Jahrhundert und

das aktuelle Feldwegenetz haben das Gelände der bis zu 273 m

hohen Berge (Hügel) und auch der Umgebung so nachhaltig

verändert, so dass es schwer ist, zu erkennen, was morphologisch

aus römischer Zeit noch vorhanden ist. Hinzu kommt der Bau von

Gebäuden und die Beweidung mit Schaf und Ziege, die durch den

Tritt auch die Erosion und damit das Gelände nivelieren. Dabei

spielen die angeschnittenen Hangschuttmassen eine große Rolle,

denn es lässt sich kaum erkennen, was als Abraumhalde oder was

als natürliche Bildung zu gelten hat. Hinzu kommen zahlreiche

Schürfe zur Gewinnung von Wegbaumaterial in unterschiedlichen

Altersstufen; dies kann man aus dem Bewuchs und dem Zustand der

Böschungen schließen. Dabei ist es sehr unwahrscheinlich, dass

eine aus erdig verwittertem Gestein bestehende Böschung 1.600

Jahre erhalten sein kann. Die wenigen frei liegenden Felsen und

Blöcke in den Steillagen der Olivenbestände bestehen aus nicht

porphyrischem, vulkanischen Gesteinen mit basaltartigem Aussehen

und andesitischer Zusammensetzung.

Ein - vermutlich römischer - stark verwachsener

Steinbruch am Hügel Psephi (auch Psyphia) neben einem der

vielen Wege für die landwirt-

schaftliche Nutzung als Olivenhain und als Weide für Schafe

und Ziegen. Die hier sichtbaren Felsen an den Böschungen

bestehen nur zum

Teil aus einer porphyrischen Gesteinsform und sind

kleinstückig verwittert und somit für eine Nutzung nicht

verwendbar. Deshalb ist es merk-

würdig, dass sich keine volumetrisch passenden Abraumhalden

erkennen lassen,

aufgenommen am 10.04.2017

Die Fortsetzung des ansteigenden Weges aus dem Foto oben.

Der Weg ist bis auf den anstehenden Fels eingeschnitten

und zeigt den hier zu 10 m mächtigen grünen Porphyr in der

rissigen und angewitterten Form. Blick nach Südosten bis

zum Meer und den Bergen des Südöstlichen Lakoniens. Länge des

Geologenhammers auf dem Porphyr 33 cm,

aufgenommen am 10.04.2017

Für das gegenwärtige Studium der Verbandsverhältnisse

eignen sich besonders die Böschungen der Wege und die sehr

großen und derzeit brach liegenden Terrassen südlich des

Porphyrberges, die vermutlich um 2003 angelegt worden sind. An

den steilen Flanken sind die unterschiedlichen vulkanischen

Gesteine gut, frisch und teils wenig bewachsen

aufgeschlossen.

An zahlreichen Stellen ist das Gestein in der rötlichen wie

auch grünen Variante sichtbar und im Bereich der bis zu 10 m

hohen Böschungen auch in relativ frischer Ausbildung. Der

Porphyr streicht fast NW - SE und fällt mit ca. 60 - 80 ° steil

ein. Die Mächtigkeit variiert von etwa 1 m bis zu ca. 15 m. Die

Verwitterung ist als Folge der tertiären Tiefenverwitterung zu

deuten. Da die Terrassen mit einer dornenreichen und bis zu

einer Wuchshöhe von 1,5 m aufragenden Ruderalflora bestanden

sind, ist das Besuchen der Aufschlüsse nur mit hoch

geschlossener Kleidung zu empfehlen. In den grasigen Flächen

wachsen Zungenständel (Serapias spec.). Eidechsen sind

selten und Schlangen wurden nicht beobachtet.

Der weithin sichtbare Steinbruch als Teil einer Terrasse (GPS

Daten N 36° 51´ 04,4" E 22° 35´ 36,7") führt nur rötlichen und

alterierten Porphyr. Auf Klüften ist Hämatit in schuppiger

Ausbildung zu sehen; dies wird auch von FIEDLER (1840:327)

erwähnt. Derber bzw. feinnadeliger, grüner Epidot mit etwas

Quarz konnte in bis zu faustgroßen Stücken aus den zahlreichen

Klüften in der vulkanischen Gesteinsabfolge geborgen werden.

Verwitterter Porphyr als ca. 25 cm großes Stück, der durch

ein Hämatit-Pigment rötlich gefarbt ist,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Kluftsystem, welches mit grünem Epidot und im Zentrum mit

weißem Quarz gefüllt ist. Gesehen an einem Felsaufschluss

der Großterrassen,

Bildbreite 12 cm

|

Kluftfüllung aus strahligem Epidot in einem andesitischen

Vulkanit; gesehen im einem Schurf des Porphyrberges,

Bildbreite 4 cm

|

Stellenweise sind in dem vulkanischen Gestein ehemalige

Gasblasen enthalten. Diese Hohlräume sind meist mit weißem

Quarz (z. T. als gebänderter Chalcedon) ausgefüllt. Im

Hangschutt sind die sehr beständigen Quarze dann isoliert zu

finden. Sie erreichen eine Größe bis zu etwa 8 cm,

Bildbreite 3 cm

|

Basaltischer Andesit mit einer fleckigen Alteration aus

einer Grundmasse aus Chlorit mit Quarz, teils löchrig, so

dass in den kleinen Hohlräumen Quarzkristalle sprossen

konnten. Es sind eindeutig keine Hohlraumfüllungen, sondern

Verdrängungen,

Bildbreite 11 cm |

Völlig epidotisierter Andesit mit einem Harnisch. Mittels

Röntgenverfahren konnte am 06.07.2015 neben Quarz noch

Klinozoisit und Epidot nachgewiesen werden.

Bildbreite 6 cm

|

Bei der geologischen Aufnahme des Gebietes fällt auf, dass

es das porphyrische Gestein auch in einer rötlichen Variante

gibt, die durch Hämatit gefärbt ist. Dieses Gestein ist im

Bereich der großen Terrassen sehr weit verbreitet und meist sehr

stark verwittert - insbesondere die Feldspäte. Die ehemaligen

Plagioklas-Kristalle sind zu einem weichen Ton verwittert. Die

meisten Gesteinsbrocken mit einer porphyrischen Struktur der

Hangschuttdecken (und der in den Straßengräben) sind an der

Oberfläche einfach braun und nicht grün. Bei den größeren

Stücken fällt diese, meist rissige Verwitterungsrinde leicht ab

und so kann man erst nach einem Anschlagen erkennen, ob im

Innern noch frisches Gestein vorhanden ist. Ein weiteres

geeignetes Mittel zum erkennen der Qualität ist das Anschlagen,

denn die rissfreien Stücke klingen hell, während die rissigen

und verwitterten Brocken dumpf klingen; dieses Prüfverfahren ist

bei Steinmetzen seit langem bekannt.

An einer leicht zugänglichen Stelle ist der grüne Porphyr

unmittelbar auf der Südseite der Straße von Krokees nach

Stephania an einer Böschung frei gelegt und hinter dornigen

Ginsterbüschen sichtbar: N 36° 51´ 20,9" E 22° 35´ 17,8". Aber

auch diese Felsen sind kleinstückig durch trennende Klüfte

zerteilt und angewittert. Frische, aber außen angewitterte

Gesteinsproben lassen sich aber ohne Aufwand aus den

Straßengräben und Böschungen des Verwitterungs- bzw.

Hangschuttes im unmittelbaren Umfeld anschauen.

Frühmorgendlicher Blick vom Porphyrberg auf das einige km

entfernte Krokees (weiße Häuser in der Mitte rechts) und

dahinter die schneebedeckten Gipfel des über 2.400 m hohen

Taygetosgebirges,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Der hügelige Porphyrberg in der Abendsonne mit dem

schütteren Bewuchs aus Olivenbäumen und den teilweise

terrassierten Hängen,

aufgenommen am 06.04.2017

|

Die südliche Flanke der Straßenböschung an der asphaltierten

Straße von Krokees nach Stephania mit dem anstehenden grünen

Porphyr hinter den Ginsterbüschen,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Die 2015 errichtete Stele aus weißem Marmor mit dem

Krokeischen Stein in der Ortslage von Krokees auf dem

zentralen Platz,

aufgenommen am 07.04.2017

War die Gewinnung von großen Werksteinen in der Antike ein

Problem, so gilt dies im abgesuchten Gelände heute noch.

Auch die Schöpfer des Kunstwerks hatten das Problem keinen

großen Block zu finden zu können, mit dem man die Stele

hätte zieren können. So blieb es bei einem "wilden"

Zusammenwürfeln von teilweise anpolierten Stücken.

|

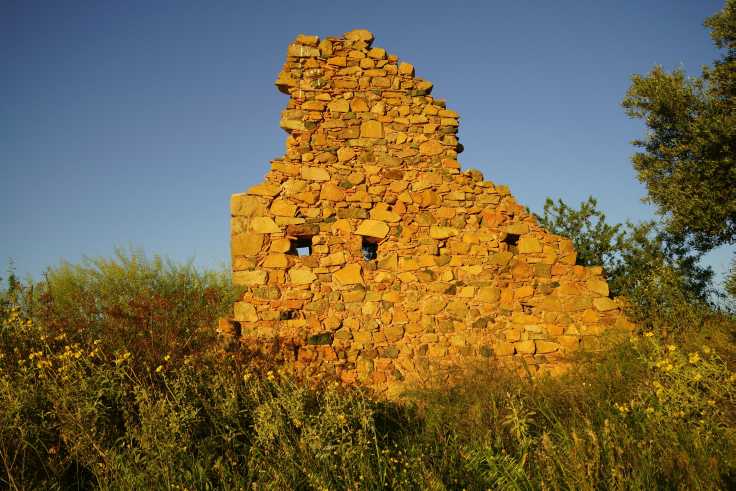

Rest einer Mauer für ein undatiertes Gebäude in der

Morgensonne, dessen Verwendung heute nicht mehr

nachvollziehbar ist. Es steht auf dem höchsten Punkt des

Porphyrberges inmitten eines Olivenhains. Aufgrund der Lage

ist es weithin sichtbar bzw. hat man von dort oben

einen unverstellten, weiten Blick in die hügelige Umgebung

und nach Süden bis zum Meer bei Gythio,

aufgenommen am 07.04.2017

Das aus Porphyr und Andesit erbaute Mauerwerk enthält sehr

dünne Ziegelsteine, wie sie im Altertum hergestellt wurden,

aber ohne die typische Verwendung im Mauerwerk. So kann man

schließen, dass hier die Steine eines ehemaligen antiken

Gebäudes zum Bau mit Holz verwandt wurde. Mit dem Holz im

Mauerwerk könnte eine C14- oder

dendrochronologische Datierung erfolgen.

|

Der basaltische Andesit ohne das porphyrische Gefüge bildet

am Hang rundliche Felsen und auch abgerundete Felsen. Sie

sind die Folge einer Wollsackverwitterung in einem

Feuchtklimat,

aufgenommen am 06.04.2017

Frei liegende Felsen auf der Nordostseite des Hügels mit dem

Porphyr, hier aber aus einem nicht porphyrischen Andesit,

aufgenommen am 06.04.2017

|

Relativ frischer (weil nicht bewachsener) Schurf innerhalb

des Vorkommen des grünen Porphyrs. Das Gestein zerfälllt in

faust- bis kindskopfgroße, scharfkantige Bruchstücke,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Anstehender Porphyr an einer der Großterrassen mit vielen

trennenden Klüften, so dass eine Gewinnung von größeren

Gesteinsstücken kaum möglich ist; der Geologenhammer dient

an Größenvergleich,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Die frische, kluftarme und porphyrische Variante des

basaltischen Andesits an der Felswand einer Großterrasse mit

dem Geologenhammer als Maßstab,

aufgenommen am 07.04.2017

|

Ein kaum vergrünter Porphyr, bei dem die

Plagioklas-Kristalle noch die Spaltbarkeit aufweisen und die

Grundmasse noch nicht vergrünt ist. Ursprünglich war das

Gestein fast schwarz und die Feldspat-Kristalle weiß;

Bildbreite 10 cm

|

Das Gestein mit dem porphyrischen Gefüge

(geschliffen und poliert). Man erkennt sehr schön die

vom Rand (ehemals Klüfte) aus vordringende Alteration

(Verwitterung) des einst grünen Gesteins als auffällige

Verfärbung in ein helles Braun. Dabei wird das Eisen2+

in Eisen3+ umgewandelt (oxidiert), so

dass die grüne Farbe

verloren geht;

Bildbreite 14 cm

|

Die meisten Bruchstücke im Gelände zeigen die auf der

Außenfläche eine porphyrische Struktur, aber keine grüne

Farbe. Die Verwitterungsschicht ist sehr unterschiedlich

mächtig und kann bei kleinen Stücken das gesamte Stück

durchziehen, so dass kein grüner Porphyr mehr vorhanden ist;

Bildbreite 13 cm

|

Die Verwendung:

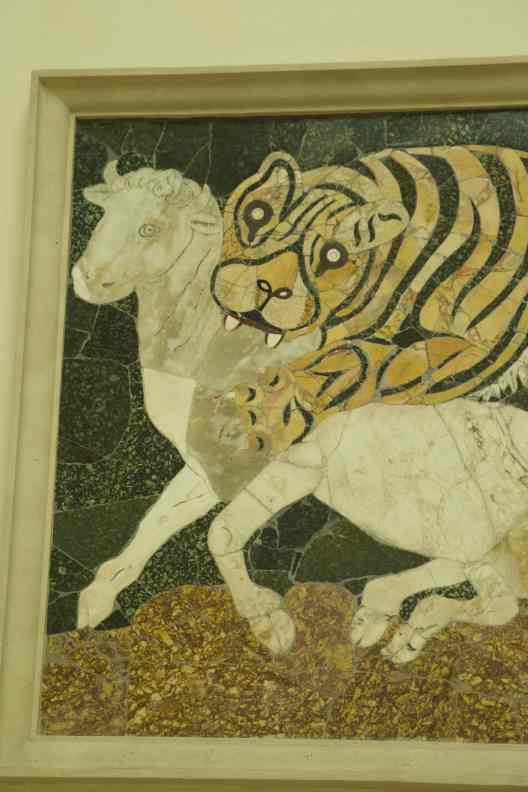

Viele Porphyre in Rom, Italien:

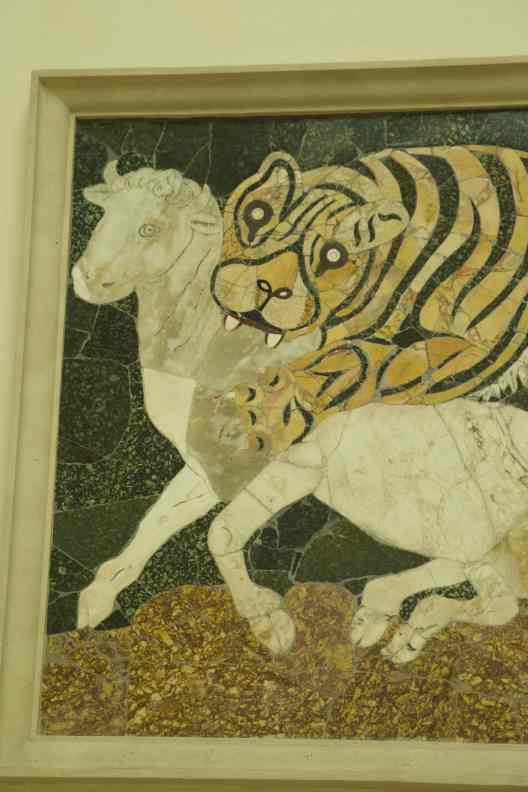

Kapitolische Museen

Im Vorraum zur Gemäldesammlung ist ein ca. 1,5 x 1 m großes

Mosaik an der Wand eingelassen, welches einen Tiger

zeigt, der ein Kalb schlägt. Dabei sind Streifen des Tigers

und der Hintergrund aus dem grünen Prophyr aus Griechenland

gefertigt worden. Ein sehr ähnliches, beeindruckendes Mosaik

ziert das Titelbild des bebilderten Führers, der in vielen

Sprachen verkauft wird!

aufgenommen am 1.6.2012.

|

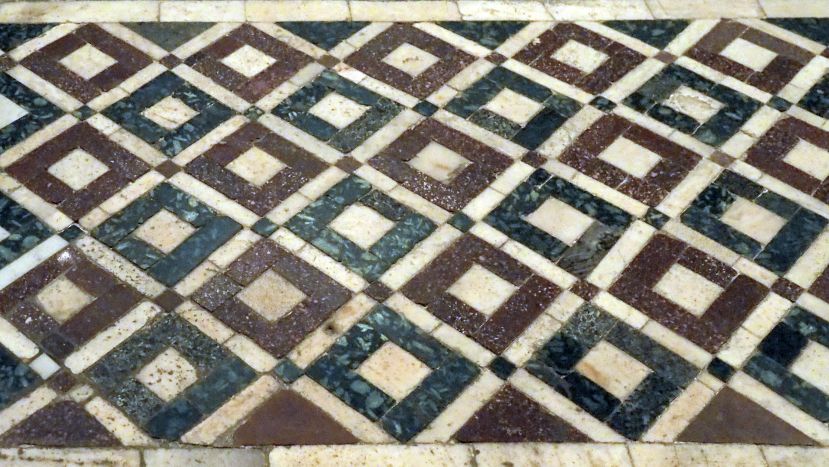

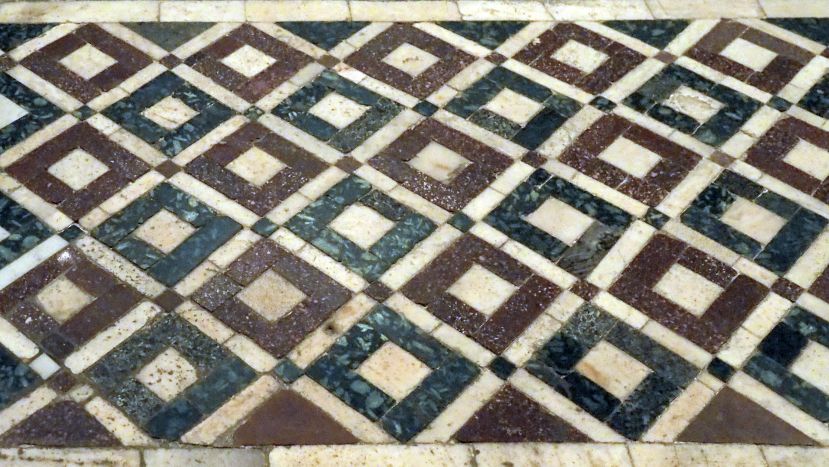

In der berühmten Kirche Santa Maria Maggiore (St. Maria im

Schnee) findet sich ebenfalls grüner und roter Porphyr. Zur

Kirche aus dem 4. oder 5. Jahrhundert gehört ein 75 m hoher

Turm - der höchste einer Kirche in Rom. Das Gebäude wird von

großen Marmor- und Granitsäulen gestützt.

Über dem Altar wird ein Baldachin von vier großen Säulen aus

rotem Porphyr getragen. Daneben befindet sich das sehr

schlichte Grab des berühmten Baumeisters Gian Lorenzo

BBERNINI (*1598, †1680). Der Kosmatenfußboden aus dem 12.

Jahrhundert ist mit Mosaiken aus Marmor, farbigen

Kalksteinen und Porphyr ausgelegt. Neben viel rotem Porphyr

aus Ägypten ist hier auch grüner aus Griechenland in

erheblichen Anteilen verarbeitet worden: kleine Dreiecke,

Quadrate und kreisrunde Ronden in sehr unterschiedlichen

Größen von rotem und grünem Material im Wechsel. Beim roten

Porphyr erreichen die zahlreichen Ronden (zersägte Säule)

bis zu ca. 1 m Durchmesser, beim seltenen grünen bis etwa 25

cm.

aufgenommen am 31.5.2012..

|

Mosaike mit dem grünem und roten Poprhyre gibt es in folgenden

Kirchen (nach (PAJARES-AYUELA 2002):

- Santa Maggiore, Tivoli

- San Pietro (Chiesa della Carita), Tivoli

- Santa Maria in Trastvere

- Santi Giovanni e Paolo

- Santa Croce in Gerusalemme

- San Clemente

Im Atrium der Kirche San Clemente befinden sich im Boden

zwischen den weißen Marmorbrocken auch zahlreiche

Stücke des grünen Porphyrs aus Griechenland,

aufgenommen von Albert SCHAD aus Rastede am 11.10.2019

- Santi Quattro Coronati

- Santa Maria in Aracoeli

- Vestibül des Casino di Pio IV

- Tempietto di Bramante

- San Clemente

- San Crisogono

- San Lorenzo fuori le Mura

Auch auf dem Petersplatz in Rom wurde grüner Porphyr

als Plastersteine verbaut. Foto von Paul BAYER,

Klagenfurt;

aufgenommen am 04.10.2024

In den Museen des Vaticans in Rom gibt es einen Saal "La Sala degli

Animali" in dem Skulpturen ausgestellt sind, die Tiere aus der

Antike zeigen (der Saal war bei unserem Besuch geschlossen). Hier

wird ein Delphin ausgestellt, der auch aus dem grünen Porphyr

besteht. RIZZI & CASALIS (2003) bilden auf den Seiten 72 - 73

diesen Delphin aus dem grünen Porphyr ab. Das 88 cm lange Kunstwerk

ist aus 2 Stücken zusammen gesetzt. Der Erläuterungstext nennt oben

fälschlich "Serpentino", weiter unten wird lapis lacedaemonium

aufgeführt.

Aachen, Deutschland:

Im Münster von Aachen (Dom) ist in der Ausstattung des steinernen

Verkleidungen des 19. Jahrhunderts im karolingischen Oktogon auch

Porphyr verbaut worden. Nach der Anordnung ist dabei im Fußboden

mehr zufällig als systematisch der Profido verde antico in kleinen

Stückchen verlegt worden (Foto rechts). Neben dem Karlsthron aus

einem einfachen Kalkstein sind dreieckige Stücke aus dem grünen Porfido

verde antico und im Konstrast der rote Profido rosso

antico zwischen dem weißen Marmor eingepasst worden. Der grüne

Porphyr weist alle typischen Merkmale wie Quarzeinschlüsse, zonierte

Feldspat-Kristalle und die größe Härte auf.

Infolge der geringen Helligkeit fallen diese Gesteine im eingebauten

Zustand kaum auf. Die Führer geben in der Regel dazu auch keine

Hinweise;

aufgenommen am 29.04.2012.

Es gibt im Dom-Museum auch zwei kleine Säulen aus grünem Porphyr,

aber dieser stammt aus Ägypten (LORENZ 2012:186ff)

Ein besonders schönes Beispiel einer Fußbodenplatte im Aachener Dom:

Es fällt die kreuzförmige Verwachsung eines zonierten

Feldspat-Kristalls ins Auge. Am rechten und linken Rand sind

oberhalb und unterhalb der Mitte und unten in der Mitte sind

ehemalige Gasblasen mit weißem und grauem Chalcedon gefüllt. Die

Politur ist bereits etwas abgetreten, so dass sich ein leichtes

Relieff gebilet hat. Aber man erkennt auch, dass der Poprhyr

deutlich härter ist als die farbigen Kalksteine der umgebenden

Steine (weißer Marmor aus Carrara, roter Marmor (links) und roter

Kalkstein (rechts); das schwarzweiße Gestein vermag ich nicht

anzusprechen). Besonders am oberen Rand enden die hellen Kratzer im

Marmor am Rand des Porphyrs.

Das Foto vom 25.01.2020 stammt vom Domschweizer Willi Radel

Kloster Lorsch, Deutschland

Der grüne Porphyr als ca. 10 cm, auffallend dicke Platte einer

ehemaligen Wandverkleidung (?) und rechts daneben ein Stück roter

Porphyr in einer Sonderausstellung des Museums in Lorsch, mit dem

berühmten Kloster, aufgenommen am 29.07.2012

Residenz München, Deutschland

Achtung Fälschung!

In der Residenz in München sind zahlreiche Flächen mit einem roten

und seltener auch grünen "Porphyr" verkleidet, der bei näherer

Betrachtung sich als Imitat aus Stuckmarmor (auch bekannt als

Scagliola) heraus stellte, aufgenommen am 25.07.2012

In der Schatzkammer der Residenz ist neben einem sehr flachen

Tragaltar mit einer großen grünen Porphyrplatte (mit auffallend

schmalen Feldspatkristallen) ein sehr großes, mit viel Gold

verziertes Altarciborium des Königs Arnulf von Kärtner aus der Zeit

um 870 - 890 ausgestellt. In dem Unterteil ist eine große,

geschliffene Porpyhrplatte eingearbeitet. Sie zeigt den

"Normaltypus" des Porfido verde antico mit den große, auch zonierten

Feldspatkristallen. Auch diese Platte ist auch nicht poliert. Die

Einpassung in den steinernen(?) Rahmen ist nicht sehr sorgfältig

ausgeführt worden, so dass ein wechselnd breiter, umlaufender Spalt

besteht.

Sigtuna, Schweden

Etwa 50 km nordwestlich von Stockholm liegt Sigtuna am Mälaren-See.

Sie gilt als die älteste Stadt in Schwden mit heute ca. 8.500

Einwohnern. Hier fand man bei ärchälogischen Grabungen einige

Porphyrplatten aus dem grünen Porfido verde antico von

Griechenland. Es handelt sich vermutlich um Platten, die über die

Wikinger, wahrscheinlich aus dem deutschen Sprachraum nach Schweden

kamen. Einige Platten sind infolge von Brandeinwirkungen grau

entfärbt. Der Fundzusammenhang weist auf eine Zeit ins 10. oder 11.

Jahrhundert hin (TESCH 2007, 2008).

Bemerkenswert ist der Fund einer dicken, grünen Porphyrplatte in

einer Kirche mit einem Altar aus dem 16. Jahrhundert in der

Ortschaft Örberga (ein Weiler südwestlich Vadstena bei Motala am

Vättern-See). Dieser wurde seinerzeit mit einer neuen Altarplatte

überdeckt und damit die eingelassene Porphyr-Platte erhalten. Bei

einer Renovierung wurde die Steinplatte in der alten Altarplatte

entdeckt. Ein weiterer Fund aus grünem Porphyr stammt aus einem Grab

des 11. Jahrhunderts in Varnhem (Ort zwischen Skara und Skövde) in

Västergötland (Sten TESCH, persönliche Kommunikation am 04.12.2012).

Trier (Mosel)

Eine der in römischer Zeit bedeutende Stadt war Trier. Hier steht

eine Palastaula, ein kaiserlicher Großbau aus römischer Zeit (um

310), der heute als schlichte evangelische Kirche genutzt wird. In

römischer Zeit war der Innenraum vom Fußboden bis zur Decke

unvorstellbar prachtvoll mit etwa 50 verschiedenen Gesteinen aus dem

gesamten römischen Reich verziert, darunter auch der grüne Prophyr

aus Griechenland. Die Archäologin und Geologin Frau Dr. Vilma

Ruppiene von der Universität Würburg hat diese von Archäologen,

teils vor langer Zeit, gefundenen Steine untersucht und ihre Natur

wie auch die Herkunft geklärt. Ein sehr gut und sehr aufwändig

gemachter Kurzfilm

zeigt die Methode und das Ergebnis einer virtuellen

Wiederherstellung der einstigen Gesteins-Pracht in dem auch für

römische Zeiten riesigen Hallenbau ohne Säulen.

Köln am Rhein, Deutschland

Köln ist berühmt für seine römischen Reste und Funde. Aber es finden

sich nur spärliche Ausstellungsstücke mit dem grünen oder roten

Poprhyr.

In Dom zu Köln befindet sich in der Stephanskapelle der durch ein

schweres, über 3 m hohes Eisengitter gesicherte Sarkophag des

Erzbischofs von Köln, Gero (*900 †976)

(aufgenommen am 15.12.2012). Im Deckel sind um weiße Marmorquadrate

Einfassungen aus grünem und rotem Porphyr zur Anwendung gekommen, so

dass ein quadratisches Muster zu erkennen ist.

Das Detailfoto rechts zeigt die Oberseite der Deckplatte der

Grabtumba aus grünem Porphyr aus Griechenland und rotem aus Ägypten,

unterbrochen von Stegen und Quadraten aus weißem Marmor. Dabei

handelt es sich um den einzigen erhaltenen Rest des Fußbodens des

Vorgängerbaues des heutigen Doms; aufgenommen am 23.10.2019 von

Albert SCHAD aus Rastede.

Im Römisch-Germanischen Museum neben dem Dom ist im Kellergeschoss

eine hübsche, rechteckige Platte (etwa 17 x 9 cm, Inventar-Nr.

38,940) aus grünem Porphyr ausgestellt, welches als Salbenreibstein

eines Arztes aus Köln an der Sechtemer Straße (gestorben kurz nach

Mitte des 1. Jahrhunderts) in der römischen Zeit genutzt wurde. Die

Platte aus einem Brandgrab ist nur ca. 1 cm dick, allseits

bogenfömig nach unten abgerundet und oberseits nur geschliffen -

nicht aber poliert.

Im Obergeschoss wurde ein römischer Wandvertäfelung nachempfunden

(Bild in der Mitte), dessen Materialverwendung für Köln nachgewiesen

ist. Dabei wurden neben diversen Marmoren auch 2 Ronden aus rotem

Porphyr symmetrisch eingelassen. In ca. 1 m Höhe ist zwischen weißem

Marmor aus Carrara ein ca. 5 cm breites Band aus grünem Porphyr

montiert worden. Durch geschicktes schräges Ansetzen wird der

Eindruck erweckt, dass das Band aus 3 Teilen besteht. Erst bei

näherem Hinsehen sind die Ansätze zu erkennen (Bild rechts,

aufgenommen am 15.12.2012).

Das Schnütgen-Museum besitzt in der ehemaligen Sakristei der als

Museum genutzten Kirche einen mittelalterlichen Tragaltar aus

norddeutscher Produktion mit vergoldetem Kupfer, Messing und

geschwärztem Silber mit einem Kern aus Eichenholz. Auf der

Unterseite ist ein Evangelistenrelief durch einen Spiegel sichtbar

gemacht. Auf der Oberseite ist ein ca. 7 x 3 cm großes grünes

Porphyrplättchen mittig quer eingelassen. In der neben der Vitrine

aufgehängten Erläuterung wird das Material fälschlich als

"Serpentin" beschrieben.

Ein weiterer, in einem aktuellen Ausstellungskatalog aufgeführter

Tragaltar mit einer großen, grünen Porphyr-Platte war nicht mehr

ausgestellt.

Berlin, Deutschland

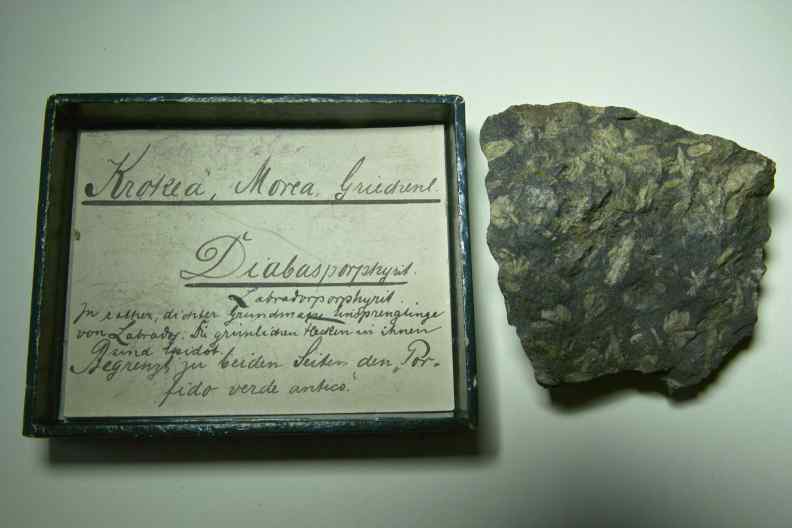

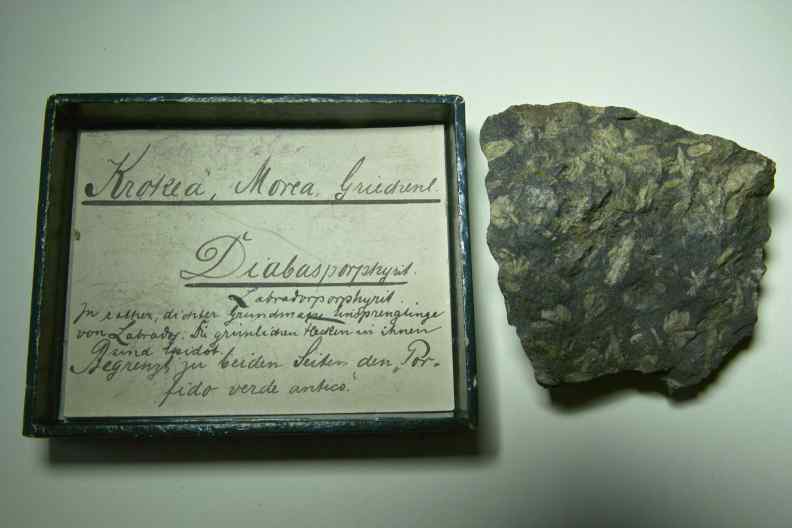

Das wissenschaftshistorisch bedeutendste Stück des grünen Porphyrs

befindet sich in der riesigen Gesteinssammlung des Museums für

Naturkunde in Berlin an der Invalidenstraße. Das Stück stammt aus

der Sammlung des sächsischen Bergbaufachmanns Karl Gustav Fiedler

(FIEDLER 1840:326ff) war wohl der erste geologisch versierte

Forscher der die Fundstelle des Porphyrs südlich von Krokees an der

Straße nach Marathonisi, nach der Entdeckung durch einen Franzosen

wenige Jahre vorher, Ende August 1835 besuchte).

Links: Kleines Bruchstück des Porfido verde antico von Krokaea,

Griechenland, ex. Collection FIEDLER, mit einer Pappschachtel und

dem

von Hand geschriebenen Sammlungszettel aus dem späten 19.

Jahrhundert, Sammlung Nr. 2013-00703 (nicht ausgestellt). Es

handelt sich um

eine Gesteinform mit kleineren Feldspatkristallen,

Bildbreite ca. 14 cm.

Rechts: Vergleichsstück der Gesteinsvariante mit den kleineren

Feldspatkristallen (geschliffen und poliert), gefunden 2015,

geschliffen und

poliert,

Bildbreite 9 cm.

Das Kunstgewerbemuseum in Berlin beherbergt 2 Tragaltäre

- Tragaltar des Adelvoldus aus dem Welfenschatz aus Holz mit

Silberblech und Niello plattiert und etwas Alabaster

(Kunstgewerbemuseum Berlin Inventar-Nr. W8). Die Platte besteht

aus grünem Porphyr in einer quadratischen Form bei ca. 15 x 15

cm - eine außergewöhnlich große Platte mit reichlich kreuzförmig

verwachsenen Feldspat-Kristallen. Der Altar wurde vermutlich in

Braunschweig im 11. Jahrhundert hergestellt.

- Tragaltar mit Bergkristallsäulen aus dem Welfenschatz

(Kunstgewerbemuseum Berlin Inventar-Nr. W9). Der längliche

Tragaltar aus Holz ist mit teilvergoldetem Silberblech und

Niello plattiert und beiderseits seitlich mit 6 kleinen runden

Säulchen verziert. Das Kunstwerk wurde in Niedersachen im 1.

Dritel des 12. Jahrhunderts gefertigt. Die ca. 15 x 10 cm große

Altarplatte besteht aus rotem Porphyr.

Der Katalog zu einer Ausstellung (LAMBACHER 2010) zusammen mit dem

Dom-Museum Hildesheim geht auf die Altarsteine nicht näher ein;

darin sind aber 4 Tragaltäre mit rotem und grünem Porphyr

beschrieben und abgebildet.

Freiberg, Deutschland

In der riesigen Sammlung der TU Freiberg liegt in der

Gesteinssammlung eine schöne geschliffen und polierte Platte aus

grünem Porphyr.

Sie ist beschriftet mit: Andesit. "Porfido verde antico"

(Diabasporphyit), Lebesova, Pellepones, Griechenland.

St. Petersburg, Russland

In der weltberühmten Eremitage (Museum) in St. Petersburg befinden

sich einige Tische in Pietre-Dura-Technik, die sowohl den grünen

als auch den roten Porphyr als kleine Gesteinsplatten enthalten.

Aber es ist merkwürdig, dass es keine Kunstwerke gibt, die

ausschließlich aus dem grünen Porphyr bestehen.

Hildesheim, Deutschland

Im Domschatz von Hildesheim befindet sich ein Tragaltar mit einer

Platte aus rotem Porphyr:

- Tragaltar vom Anfang des 11. Jahrhunderts aus dem Hildesheimer

Domschatz aus Holz mit teilvergoldetem Silber (Dom-Museum

Hildesheim Nr. DS 26) mit einer länglich, rechteckigen Platte

aus rotem Porphyr von ca. 18 x 5. Die Platte weist im Bereich

1/4 der Länge einen Riss auf

Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.

Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)

Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem

hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus

Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des

(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"

bezeichnet.

Tragaltar aus der 2. Hälfte des 12.

Jahrhunderts (Dommuseum Hildesheim Nr. DS 25)

Walross-Elefenbein, Emaille, vergoldetes Kupferblech auf einem

hölzernen Kern mit einer Platte aus dem grünen Poprhyr aus

Griechenland als Altarstein; in der Erläuterung des

(Metropolitan) Museums (in New York) fälschlich als "Serpentin"

bezeichnet.

Darmstadt, Deutschland

Im Hessischen Landesmuseum in Darmstadt befindet sich ein Tragaltar

mit einer Platte aus grünem Porphyr:

- Tragaltar (ca. 22 x 12 x 7 cm) aus dem späten 11. Jahrhundert

vom Niederrheim, hergestellt aus Holz mit einer figürlichen

Verkleidung aus Walroßzahn und Bronzefüßen. Die Oberseite ist

mit einer länglichen, rechteckigen Platte aus grünem Porphyr von

ca. 15 x 5 cm (EBERT-SCHIFERER 1996:54).

Saalburg, Deutschland

In dem Nachbau eines Kohortenkastells werden zahlreiche Funde aus

dem Kastell wie auch der Umgebung ausgestellt. In einer Vitrine mit

kosmetischen Werkzeugen und Gefäßen liegt je eine kleine Platte des

grünen Porphyrs aus Griechenland und des roten Poprhyrs aus Ägypten.

Dies belegt, dass selbst in Kastellen am Limes (Grenze) solche

Gesteine Verwendung fanden.

Oldenburg, Deutschland

Im Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg

(Niedersachsen) befindet sich ein Tragaltar mit einer ovalen Platte

aus grünem Porphyr:

- Tragaltar aus dem 11. Jahrhundert aus vermutlich westfälischer

Herstellung, gefertigt Walrosszahn, welches wohl einst vergoldet

war. Auf der Oberseite ist eine ovale ("Zweirund") Platte aus

grünem Porphyr eingelassen. Die geschliffene Platte weist links

einen Riss auf (Inventarnummer LMO 3.575).

gesehen von Jörg LIEBE.

Baesweiler, Deutschland

Bei eine Grabung der ehemaligen Via Belgica von Kön nach

Boulogne-sur-mer im Herzen von Baesweiler wurde eine 1 cm dicke und

etwa 8 x 6 cm große Platte aus dem griechischen Prophyr gefunden

(AEISSEN 2015).

Platte des grünen Poprhyrs von Baesweiler,

Foto freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Archaeonet GbR,

Zafer Görür.

Wien, Österreich

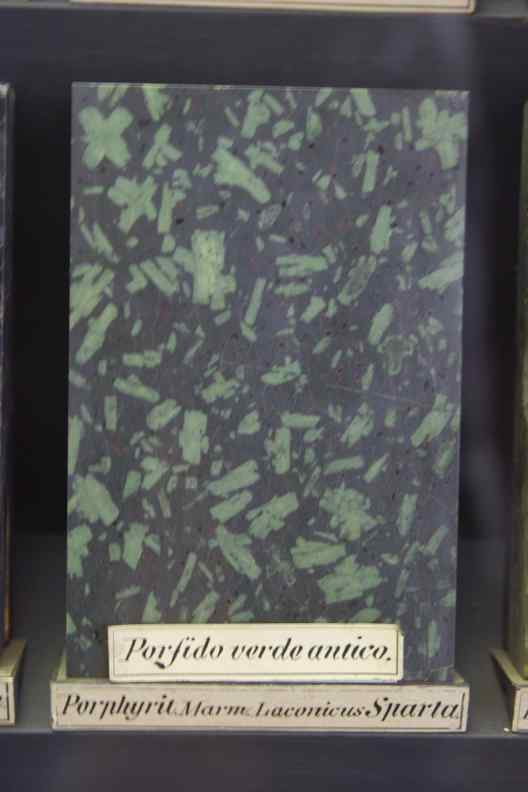

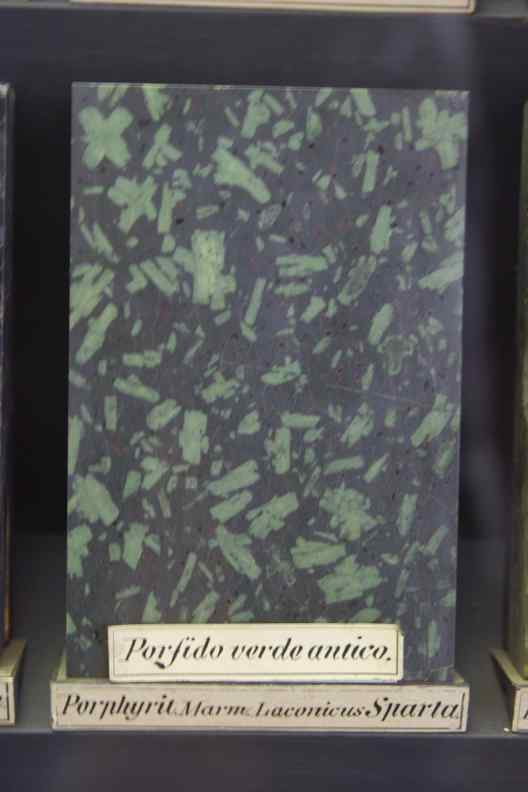

Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr

großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen

Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa

handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte

Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.

Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen

wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus

römischen Bauten in Rom.

Das Naturhistorische Museum mit seinen sehr

großen Sammlungen am Burgring besitzt in seinen

Gesteinssammlungen zahlreiche geschliffene und polierte, etwa

handgroße Platten des grünen Porphyrs von Krokees. Die alte

Beschriftung des Stückes lautet: "Porfido verde antico.

Porphyrit. Marm. Lacionicus Sparta". Diese Belegstücke stammen

wie die anderen in der Virtine im Saal 1 zum größten Teil aus

römischen Bauten in Rom. - Im Domschaft des Stephans-Doms befindet sich ein mit Gold

verziertes Reliquiar, in dessen Innern sich hinter Glas ein ca.

25 cm hoher, quaderförmigere grüner Porphyr befindet. Das

Gestein gleicht den Säulen in Aachen; sogar eine mit Epidot

ausgekleideten Kluft ist zu sehen.

- In der Schatzkammer der Hofburg in Wien steht ein ca. 70 cm

hoher Tabernakel mit einem Ostensorium für einen Partikel vom

Kreuz Christi, hergestellt 1711 in Rom (Nr. 165), der aus

reichlich rotem Porphyr besteht.

London, Großbritannien

- Westminster Abbey:

In der durch die Krönungen bekannten Westminster Abbey befindet

sich ein Kosmaten-Fußboden (unter der Verwendung von grünem und

rotem Porphyr; um 1267 verlegt) nach italienischem Vorbild

vor dem Hochaltar. Den sieht man beim Besuch aber kaum, weil die

Absperrung an den unteren Stufen gestellt wird. Es kann hier

kein Foto gezeigt werden, da das Fotografieren verboten ist und

durch viele Personen überwacht wird. Der Fußboden wurde 2011

restauriert und wohl kaum bekannt.

Neben dem Hochaltar steht auch der Sarkophyg von König Henry III

(1207 - 1272) aus einem Kalkstein (?), der mit einfachen

Mosaiken nach Kosmatenart verziert ist, die im unteren Teil

weitgehend entfernt sind (auf der Seite der englischen Wikipedia

ist ein Foto zu sehen, aber wegen des Blitzes kann man die

Gesteinsnatur der Platten kaum erkennen). Darin sind rechts und

links 2 quadratische Platten (ca. 20 cm Seitenlänge, auf den

Ecken stehend) aus grünem griechischen Porphyr und in der Mitte

eine runde Platte (ca. 20 cm Durchmesser) aus dem gleichen

Material eingelassen. Diese, etwa 1,5 cm dicken Platten (die

Ränder sind wenig bearbeitet) bestehen aus dem dunklen, mit

schmalen Feldspat-Leisten durchsetzten Material und sind

auffallend eben bei einer nahezu perfekten Politur. An den

beiden Schmalseiten waren zusammen weitere 4 Platten (ca. 15 x

20 cm) aus dem ägyptischen roten Porphyr eingelassen Vermutlich

sind auf der nicht für Besucher zugänglichen bzw nicht

sichtbaren Front- und Oberseite des Sarkophags weitere Platten

verarbeitet worden.

Darüber steht ein weiterer Sarkophag (vermutlich die Frau), die

auf der Rückseite (nicht sichtbar) eine Platte aus dem roten

ägyptischen Porphyr von ca. 1,3 x 0,4 m trägt. Das brekziöse

Material ist glänzend poliert, etwas wellig (typisch für diese

Gesteinsvariante, die eine unterschiedliche Härte besitzt) und

von 3 Rissen durchzogen. Auch hier ist die Frontseite und

Oberseite (?) vermutlich mit weiteren Platten geziert.

Gegenüber dem Grab von König Richard II. befindet sich eine

namenlose Nische mit einem kleinen Sarkophag,in dessen Oberseite

eine ca. 15 cm messende, runde Scheibe aus grünem griechischem

Porphyr in einem kleinteiligen und stark beschädigten Mosaik

eingebaut ist.

- Ein Stück an einer Jungfrau in der Andacht im Victoria and

Albert-Museum in London (A I-11927) (WARREN 1969:133) -

nicht gesehen.

Eine römische Amphore soll sich in der Northwick Collection

(Captain Spencer-Churchill) befinden (WARREN 1969:133).

Canterbury, England:

Mosaik in der Kapelle von St. Thomas in der Kathedrale von

Canterbury (PAJARES-AYUELA 2002:22).

Venedig, Italien

Die Erbauer der Scoula Grande di San Rocco in Venedig hatten sehr

reichlich grünen und auch roten Porphyr zur Verfügung. In der aus

weißem Marmor bestehenden Außenfassade des Palastes der größten

Bruderschaft Venedigs aus dem 16. Jahrhundert sind geschätzt etwa

50 polierte Platten bis zu einer Größe von ca. 45 x 45 cm

eingelassen. Die ovale Platte im Bild rechts hat eine Höhe von ca.

15 cm und befindet sich rechts neben dem Eingang.

Der 44 x 17 m umfassende, steinerne Fußboden im Obergeschoß unter

den prachtvollen Deckengemälden besteht aus perfekt geschliffenen

Einlegearbeiten aus Marmor usw. unter reichlicher Verwendung

ebenfalls von rotem und grünem Poprhyr. Das Gebäude dürfte den

größten Bestand an grünem Porphyr überhaupt besitzen (aufgenommen

am 25.06.2016).

Schale aus dem grünen Porfido Verde Antico in San Marco (Foto Jörg

LIEBE).

In dem Palast Ca d´Oro in Venedig ist zwischen dem weißen Marmor

grüner und roter Porphyr eingesetzt (Foto Jörg LIEBE).

Ravenna, Italien

Das unscheinbare achteckige Battistero Neoniano in Ravenna stammt

aus dem 5. Jahrhundert und ist innen reich mit Mosaiken und an den

Wänden zahlreichen Porphyrplatten bestückt, darunter auch

reichlich grünem Porphyr als Einlegearbeit und auch als große

Platten, die aus kleinen Stücken zusammen gesetzt sind

(aufgenommen am 26.06.2016). Die Größe und Machart der Platten,

deren Einfassungen und Größe erinnern an die in der Hagia Sophia

in Istanbul.

Auch die außen schlichte Backstein-Kirche San Vitale (erbaut 526 -

547 weist einen beeindruckenden Schmuck aus Porpyhr auf.

Insbesondere der Fußboden ist unter der Verwendung von rotem und

grünem Porphyr verlegt worden. Darunter sind Rotae eingelassen,

die aber aus Einzelstücken zusammen gesetzt wurden (aufgenommen am

26.06.2016). Auch hier zeigt es sich, dass es von dem Material aus

Griechenland nur ganz wenige Stücke gibt, die 50 cm übersteigen.

In der Kirche Sant´Appolinare Nuovo (erbaut 493 - 496) befinden

sich auf zwei Säulen aus Calcit die behauenen und nicht

geschliffenen Kapitelle aus dem grünem Porphyr aus Griechenland.

Sie tragen heute keine Last mehr, so dass vermutet werden kann,

dass sie früher einem anderen Zweck oder an anderer Stelle

standen. Infolge der Dunkelheit und der randlichen Aufstellung in

der Kirche ist das Gestein der beiden Kapitelle schwer erkennbar

(aufgenommen am 26.06.2016).

Florenz, Italien

Vasenförmige Urne mit Bronze von 1728 im Museo delle Argenti des

Palazzo Pitti in Florenz. Das zugehörige Schild (nicht im Foto)

weist das Material fälschlich als "Serpentino" aus. Es handelt

sich aber zweifelsfrei um den grünen Poprhyr aus Griechenland.

Aufgenommen von Dr. Jörg LIEBE im Mai 2015.

Tuscania, Italien:

Grüner Porphyr und Roter Porphyr im Mosaik im Türrahmen der

Kirche San Pietro (PAJARES-AYUELA 2002:38ff).

Bari, Italien:

Grüner Porphyr im Mosaik im Chor der Basilika di San Nicola

(PAJARES-AYUELA 2002:21).

Ostia, Italien:

Opus sectile als Wandmosaik mit grünem Porpyhr der Porta Marina

(PAJARES-AYUELA 2002:143f).

Monte Cassino, Italien:

Das sehr alte Kloster liegt zwischen den Städten Rom und Neapel.

Im Bodenmosaik ist auch grüner Porphyr verarbeitet worden. Es ist

ein Wunder, dass der Boden des in dem im 2. Weltkrieg zerstörten

Klosters überlebt hat.

Kosmatenarbeit mit grünem Porphyr (Ronde) und rautenförmigem roten

Porphyr in einem

Kalkstein und weißem Marmor im Boden des Klosters Monte Cassino,

aufgenommen am 01.11.2018 von Judith RÖSSLER.

Bajae, Golf von Neapel, Italien:

In der antiken Stadt finden sich im Fußboden auch Platten des grünen

Porphyrs.

2012 gesehen und fotografiert vom Archäologen Dr. Hans-Otto SCHMITT

aus Gelnhausen.

Knossos, Kreta, Griechenland:

Als Rohmaterial im "Gesteinslager" bzw. der "Werkstatt" von Knossos,

Kreta, Griechenland (WARREN 1969:133). Bilder davon finden sich im

Internet.

Veliko Tarnovo, Bulgarien

Im Archäologischen Museum in der alten Stadt Veliko Tărnovo in der

Mitte von Bulgarien befinden sich in den Vitrinen mehrere Platten,

flache Steine und Tesserae zusammen mit Marmor aus Grabungen. Dies

ist nicht verwunderlich, denn die Römer haben einst auch in

Bulgarien (Provinz Thrakien) regiert, aufgenommen von Helga LORENZ

am 06.09.2017.

Duff Hounse, Banff, Schottland

In einer Vitrine im Duff House (ein Schloss aus der Mitte des 18.

Jahrhunderts, nordwestlich von Aberdeen gelegen) steht eine Vase

aus dem grünen Porphyr zusammen mit anderen Antiken aus Stein und

Keramik. Man beachte den abgebrochenen Rand daneben. Aufgenommen

von Helga LORENZ am 06.05.2018.

Dresden, Staatliche Kunstsammlungen im Albertinum

In der provisorischen Depotausstellung der antiken Kunstwerke

befindet sich eine große, runde italienische Deckel-Vase des 17.

Jahrhunderts (Hase5 150/393) aus dem grünen Poprhyr aus

Griechenland. Vasen mit Deckel, und besonders große, dieser Zeit

aus dem grünen Gestein sind höchst selten, da Werksteine in der

Größe kaum zur Verfügung stand. Da die Herkunft damals nicht mehr

bekannt war, kann das Stück nur aus römischen Spolien gefertigt

worden sein.

Aufgenommen am 05.07.2019

Schleusingen, Musuem in der Bertholdsburg

Das Museum mit einer sehr eindrucksvollen, wohlsortierten und

recht alten Mineralien- und Gesteinssammlung beinhaltet auch das

Rohmaterial von Tabakdosen. Darunter sind auch zahlreiche Scheiben

und Rohstücke aus dem grünen Porphyr ausgestellt. Die hier

abgebildete, polierte Scheibe in Rautenform hat die geschätzte

Maße von etwa 25 x 16 cm,

aufgenommen am 05.07.2019

Etzel, Friedeburg, Krs. Wittmund, Niedersachsen:

Bei einer Kirchengrabung in dem kleinen Ort Etzel (zwischen

Friedeburg und Wilhelmshaven, südwestlich von Wilhelmshaven

gelegen) im Herbst 1974 wurden im Brandschutt aus dem 12.

Jahrhundert vor der Chorstufe grüne Porphyr-Platten-Stücke

gefunden, die man nach einer Untersuchung, einem mitelalterlichen

Tragaltar zusprach (Haiduck, H. in SCHWARZ & SCHWARZ

1975:135f).

Oldenburg, Landesmuseum für Kunst- und

Kulturgeschichte, Niedersachsen:

In der Sammlung des Mittelalters befindet sich ein kleiner

Tragaltar aus Walrosszahn mit Resten einer Vergoldung aus dem 11.

Jahrhundert. In der Oberseite ist eine ovale (eigentlich ein

Zweirund) Platte aus dem grünen Porphyr eingelassen. Der

vermutlich aus einer westfälischen Werkstatt stammende Tragaltar

(Reliquienschrein) wurde 1908 beim Abbruch der Kirche in

Friesoythe gefunden und gehört zur Pfarrgemeinde St. Marien

Friesoythe.

Unbekannter Fundort, vermutlich in Österreich:

In der Gesteins-Sammlung von Philipp STASTNY befindet sich ein

Ackerlesestein eines kleinen Poprhyr-Plättchens von etwa 4 x 2,5 x

0,5 cm aus der Umgebung von Wien. Es zeigt deutliche Sägeriefen

und ist nicht geschliffen oder poliert. Wie man an Farbe, Textur

und den zonierten, ehemaligen Feldspäten sehen kann, stammt das

Material für das Plättchen eindeutig aus Krokees. Ob es eine

römische Spolie ist oder der Rest einer mittelalterlichen

Zweitverwendung ist, kann nicht mehr festgestellt werden. Möglich

wäre auch, dass es sich um ein Bruchstück einer Platte aus einem

Tragaltar handelt.

Gurk, Schatzkammer Gurk, Kärnten, Österreich:

Einst in der Sammlung des Diözesanmuseums in Klagenfurt, befindet

sich der so genannte "Gurker Tragaltar" seit 2014 in der

"Schatzkammer Gurk" im Propsteihof des Gurker Doms im Stift Gurk

(etwa 50 km westlich von Graz gelegen). Der Tragaltar wurde 1895

im Sepulcrum des spätmittelalterlichen Altartisch in der

Hauskapelle des Gurker Domkapititels in Klagenfurt gefunden wurde.

Es wird angeführt, dass der nur 5 cm hohe, sehr einfach

rechteckige Tragaltar um 1220 bis 1230 in Salzburg hergestellt

wurde (FILLITZ 1998:28 (kleines Textbild), 192 (Katalogbild), 577

(Text)). Darin wird die relativ große Platte von etwa 22 x

15 cm aus dem grünen griechischen Porphyr mit einer Grenze aus

unterschiedlichen Varianten fälschlich als "Serpentin"

beschrieben, eine Fehlbestimmung von Gesteinen im

historisch-archäologischen Umfeld, welches selbst in der neueren

Literatur nicht selten vorkommt.

(den Hinweis gab Philipp STASTNY)

Bulgarien, Sofia:

In der Sammlung des Archäologischen Nationalmuseums in der

Hauptstadt Sofia befinden sich 4 kleine Plattenstücke aus grünem

Porphyr; sie gehörten zu einer Wandverkleidung oder waren im Boden

verlegt. Nach der englischen Beschriftung wurden diese in einer

Palast-Aula gefunden und der Ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts n.

Chr. zugeordnet. Die Beschreibung im Museum ist aber mit "grünem

Marmor" falsch, denn es handelt sich eindeutig um den grünen

Porphyr aus Griechenland;

aufgenommen von Helga LORENZ am 23.05.2021.

Iraklion, Kreta, Griechenland:

Im Archäologischen Museum in Iraklion wird ein großer Rhyton in

einem Stahlgestell gezeigt, der aus dem Palast von Zakros stammt

(ZEZZA & LAZZARINI 2002:259 Abb. 2). Das etwa 50 cm hohe Gefäß

wurde aus einem Stück gefertigt und stammt aus der Zeit von 1.500

bis 1.450 v. Chr.

Privatsammlungen, Deutschland:

- Im bekannten und weitläufigen barocken Schloss Weißenstein bei

Pommersfelden bei Erlangen in Oberfranken stehen in einem Zimmer

2 größere Gefäße aus grünem Porphyr (vermutlich 17. oder 18.

Jahrhundert), die nicht fotografiert werden dürfen. Es wurde

auch kein Foto zur Verfügung gestellt.

- In einer Privatsammlung in Nordrhein-Westfalen befindet sich

ein Gefäß aus grünem Porphyr mit Deckel. Das drehrunde Gefäß ist

innen ausgebohrt, aber nicht hinterschnitten und hat einen

Durchmesser von etwa 30 cm. Das topfähnliche, von Hand polierte

Gefäß stammt aus dem Italien des 18. oder 19. Jahrhunderts.

- .

Auktionshaus Gorny & Mosch Gießener Münzhandlung

GmbH

(Foto GM, mit Genehmigung)

(Foto GM, mit Genehmigung)

bietet auf der Auktion 316 - Saal-Auktion

- 16.12.2025 mit dem Los 141 einen Frosch aus Porfido

verde antico an. Das äußerst ungewöhnliche und wohl einzigartige

Stück stammt aus der römischen Kaiserzeit des 1. - 3. Jahrhundert n.

Chr. Die Maße betragen: Länge 22cm, Breite 16,5cm, Höhe 11cm. Die

Augen sind in weißem und schwarzem Stein eingelegt. Das Stück ist

sehr gut poliert und zeigt schön die ehemaligen Feldspatkristalle in

einer Matrix, also ganz typisch der grüne Porphyr aus Griechenland.

Möglicherweise stand das Kunstwerk einst im Garten der Villa

Hardiana bei Rom.

Weitere Gesteine mit einem porphyrischen

Gefüge finden Sie hier:

Literatur:

AEISSEN, M. (2015): Die Via Belgica im Herzen von Baesweiler.- in

Archäologie im Rheinland 2015, S. 125 - 127, 3 Abb., [Theiss

Verlag].

BEUDANT, F. S. (1826): Lehrbuch der Mineralogie.- deutsch von Karl

Friedrich Alexander Hartmann, 852 S.,10 ausklappbare

lithographische Tafeln im Anhang, [F. A. Brockhaus] Leipzig.

BORGHINI, G. [eds.] (1989): Marmi antichi.- Materialia

della cultura artistica 1, 342 S., sehr viele farb. Abb.,

Ministerio per i beni culturali ambientali. Instituto centrale per

il catalogo e la documentazione [De Luca Edizionie d´Arte S.p.A.]

Roma.

DANNHEIMER, H. (2006): Porfido rosso, Porfido verde

und Verde antico. Exotische Steine aus dem

frühmittelalterlichen Bayern.- Bayerische Vorgeschichtsblätter

Jahrgang 71, 283 - 291, 1 Abb., Tafeln II -

III, [Verlag C. H. Beck] München.

DEER, J. (1959): The Dynastic Porphyry Tombs of the Norman Period

in Sicily.- Dumbarton Oaks Studies „V“, 188 S., dazu 33

unpaginierte Seiten Tafeln mit 220 SW-Abb., [Harvard University

Press] Cambrindge, Mass.

DELBRUECK, R. (1932): Antike Porphyrwerke.- Studien zur

spätantiken Kunstegschichte Band 6, mit 122 Textabb., 245

S., 112 unpag. Tafeln, im Auftrag des Deutschen Archäologischen

Instituts, [Verlag Walter de Gruyter] Berlin – unveränderter

Nachdruck von L´ERMA di Bretschneider 2007.

DELESSE, A. (1852): Untersuchungen über den rothen Porphyr der

Alten und über den rothen egyptischen Syenit.- In´s Deutsche

übertragen von G. Leonhard, 32 S., 1 colorierte Tafel im

Stahlstich, [J. B. Müller Verlagshandlung] Stuttgart.

DEL BUFALO, D. (2013): Porphyry. Red Imperial Porpyhry Power and

Religion. Rosso Imperiale Potere e Religione.- 300 p., sehr viele

farb. Abb., [Umberto Allemandi & C.] Turin.

EBERT-SCHIFFERER, S. (1996): Hessisches Landesmuseum

Darmstadt.- 128 S., zahlreiche farb. Abb., [Fondation Paribas]

ohne Ort.

FEES, I. [Hrsg.] 2005: Die Höfe - dein Denkmal. Zur karolingischen

Burg und salischen Königspfalz bei Dreihausen.- 118 S., zahlreiche

SW-Abb., Zeichungen, Arbeitskreis Dorfgeschichte Dreihausen,

[Druckhaus Marburg] Marburg.

FIEDLER, K. G. (1840): Reise durch alle Theile des Königreiches

Griechenland im Auftrag der Königl. Griechischen Regierung in den

Jahren 1834 - 1837.- Erster Theil, 858 S., 6 Abb., [Friedrich

Fleischer] Leipzig.

FILLITZ, H. [Hrsg.] (1998): Geschichte der Bildenden Kunst in

Österreich Band 1 Früh- und Hochmittelalter.- 580 S., zahlreiche

Abb., [Prestel/VM] München.