Die Kies- und

Sandgruben im Maintal - auch Fundstellen für Mineralien und

Gesteine?

Ja!

Und auch echtes Gold - aber nur in winzigsten

Mengen.

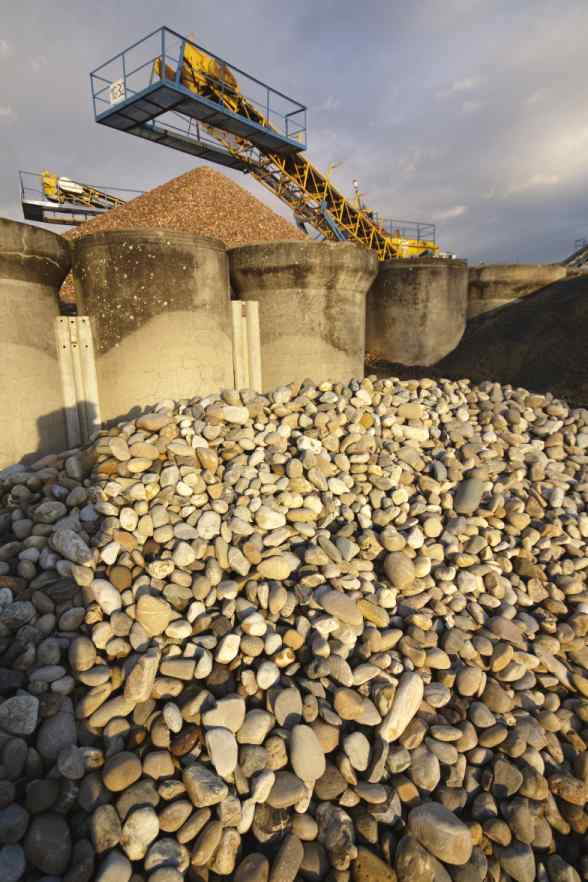

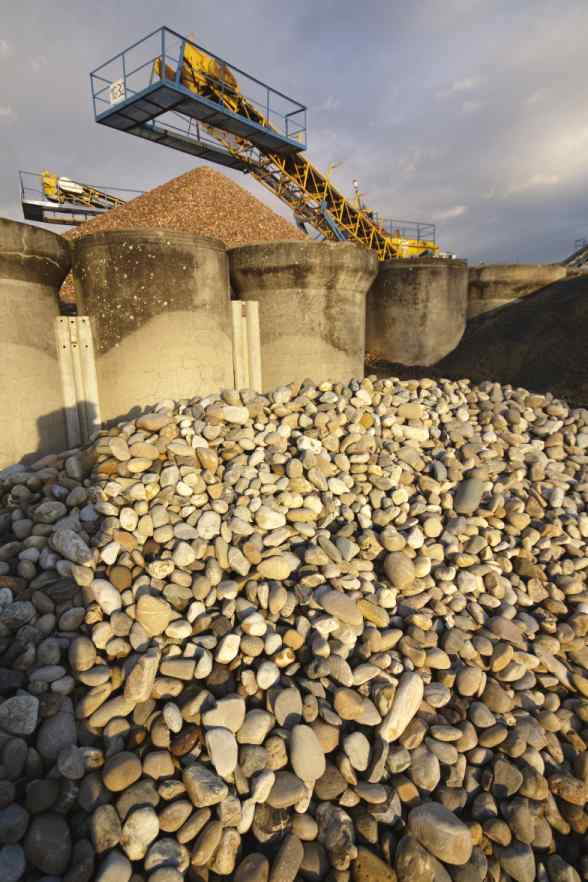

Links: In Babenhausen entstand eine neue

Kiesgrube mit einer Aufbereitung.

Dafür suchte Fa. Schumann & Hardt Mitarbeiter,

aufgenommen am 20.05.2021.

Rechts: "Seligenstädter Main-Kiesel" - Kieselsteine als

Drageemischung zum Essen;

Bildbreite 8 cm.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Kiesgrube der Fa.

Volz und Herbert zwsichen Dettingen und Hörstein: links am

07.04.2002 und 24.12.2015

Die Kiesgrube der Fa.

Weber (Miltenberger Industriewerk)

Sand- und Kieswerke Fritz Weber GmbH & Co. Werk Großostheim.

aufgenommen am 30.04.2011

Wichtiger Hinweis:

Vorsicht an Wänden und Schüttkegeln, denn sie können plötzlich

rutschen. Auch an den Absetzteichen für das Wasser besteht die

Gefahr, dass man im Schlamm einsinkt!

Leider wurde in diesen Kiesgruben die Aufbereitung so gebaut, so

dass man nach der Aufgabe das Material durch den Brecher laufen

lässt, so dass keine ungebrochenen Überkornhalden mehr entstehen.

Für den Sammler von Mainschottern bedeutet dies, dass man nur im

Bereich der Wände ungebrochene Kieselsteine sehen kann.

Zusammenfassung

In den meist flächenreichen Kiesgruben können bei entsprechenden

Verhältnissen die vielflätigen Gesteine, Fossilien und Mineralien

in unterschiedlich großen Stücken gefunden werden, die oberhalb

der Lage vom Main und seinen Nebenflüssen aufgenommen und hier

mehr oder weniger gerundet und zerkleinert abgelagert wurden.

Lage

Kies- und Sandgruben gibt es von Wertheim dem Main folgend bis

nach Mainz, besonders in der Nähe der Ortschaften Miltenberg,

Obernau, Großostheim, Niedernberg, Stockstadt, Kleinostheim,

Mainhausen, Babenhausen, Alzenau, Langen, Frankfurt, ......

Hier sollen bespielhaft zwei der vielen Kiesgruben aufgeführt

werden:

- Die Kiesgrube der Fa. Volz & Herbert in Hörstein (Alzenau

Gewerbegebiet Süd). Die Zufahrt ist am leichtesten von der

Ausfahrt der Bundesautobahn A45, Anschlussstelle Karlstein,

vorbei an der markanten DEA-Tankstelle und dann der

Beschilderung folgen (bitte Verbotstafeln beachten!) und weiter

vorbei an Lidl und Aldi bis zur Schranke der Kiesgrube (siehe

Okrusch et al. 2011, S. 281, Aufschluss Nr. 261).

- Die Kiesgrube der Fa. Weber (Miltenberger Industriewerke)

liegt nahe am Flugplatz bei Großstheim bzw. dessen Ortsteil

Ringheim. Die Zufahrt liegt beschildert an der Straße vom

Kreisel am Flughafen nach Ringheim.

Geologie

Unter einer geringmächtigen Bodenbedeckung von ca. 0,5 - 4 m

beginnt ein lehmiger, sehr zäher Kies, der nach 1,5 m in den

gewünschten ton- und lehmfreien Kies übergeht. Der

Grundwasserspiegel liegt innerhalb der Mainniederungen bei ca. 3-4

m unter der Geländeoberfläche. Diese pleistozänen Ablagerungen des

Maines aus wechsellagernden Sanden und Kiesen, oft schräg

geschichtet, sind hier ca. 6-7 m mächtig:

aufgenommen am 19.08.2008

Unter ihnen folgen pliozäne Tone und Sande, leicht erkennbar an

der gelblichen bis grauen Färbung und an der darin vorkommenden

Braunkohle (Lignit). Stellenweise wurden auch so große Holzmengen

sedimentiert, so dass diese als Braunkohlen-Lagerstätten abgebaut

wurden. Ein Teil der Seen zwischen den Ortschaften Großwelzheim,

Kahl, Alzenau und Großkrotzenburg sind dabei entstanden. Die Kohle

wurde im Kraftwerk des RWE bei Großwelzheim verstromt. Infolge der

Kleinheit der Vorkommen und der strukturellen Verhältnisse

(Trinkwassergewinnung, Überbauung, forstliche Nutzung usw.) ist

ein Abbau der noch vorhandenen Vorräte realitätsfern.

Infolge der gestiegenen Niederschläge ist der Grundwasserspiegel

in den letzten Jahren um etwa 1 m angestiegen.

Historie der

Fa. Volz

Die Gewinnung von Sand und Kies hat in der Region lange Tradition.

Früher wurde das Material von Hand gewonnen und mit Pferdewagen

abgefahren. Später wurde mit Baggern und LKW, dann in großen

Anlagen mit Schwimmbaggern und Förderbändern gearbeitet, wobei das

Gestein auch gesiebt und gewaschen wird. Die meist mit Grundwasser

gefüllten Seen wurden lange Jahre als Müllkippen genutzt,

teilweise aber auch zur Schwimmbädern eingerichtet. Auch finden

sich Mehrfachnutzungen, z. B. für Freizeitangler, Windsurfer usw.

Die Kiesgrube der Fa. Volz und Herbert in Hörstein wurde ca. 1990

begonnen, nachdem sich der Betrieb in Kahl nicht mehr ausdehnen

konnte. Man kann aber insgesamt auf eine 100 jährige Tradition

zurückblicken. Die Firma produziert und liefert Sand, Kies, Böden

für den Gartenbau, Recycling-Materialien - z. B. für den Wegebau,

Schotter, Brechsande und Steine für die Gartengestaltung. Seit dem

Sommer 2008 auch einen Fertigbeton bereits ab 150 kg für

Selbstabholer, wenn man beispielsweise eine Gartenmauer oder einen

Weg damit befestigen will.

Die Betonmischanlage für Fertigbeton in kleinen Mengen am

26.07.2008

Mineralien und

Gesteine

Der Kies besteht im Bereich der Überkornhalden (siehe Bild unten)

aus folgenden Bestandteilen, wobei der Buntsandstein bei weitem

überwiegt (ca. 60-70%):

Überkornhalden der Kiesgrube, rechts am 15.12.2007 in der

winterliechen Nachmittagssonne

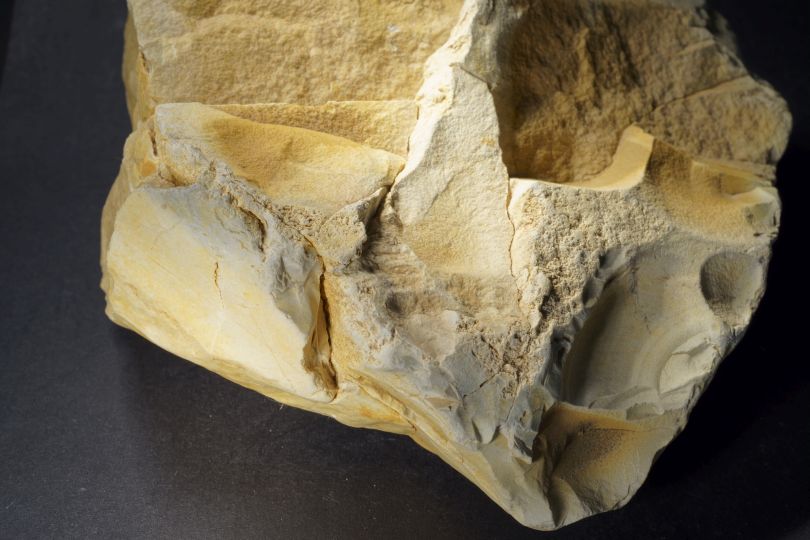

- vielfältiger

(Bunt)-Sandstein mit Tongallen, Schrägschichtungen,

konglomeratischen Stücken, Bleichungen, Arkosen, ....

- Kalke des Keupers

und des Muschelkalkes (z. T. mit Muscheln, Brachiopoden,

Ammoniten, Saurier-Knochen, Fischschuppen,

Kieselschwämmen, ...)

- Radiolarite - die

schwarzen, oft weiß geäderten Leitgerölle der Mainschotter

- verkieselter

Zechstein-Dolomit, selten auch als Konglomerat

- meist braune

Hornsteine, teils auch mit Fossilien (Steinkerne oder

Abdrücke von Seeigel, Brachiopoden, Kieselschwämme,

...)

- verschiedenfarbiger

Chalcedon (gebändert bis zum gebänderten Achat!) - aber

wegen der Rissigkeit ungeeignet zum Herstellen von

prähistorischen Steinwerkzeugen

- grauer, weißer,

trüber und rissiger Quarz, teils mit Glimmer, selten mit

Turmalin, Granat, Hämatit, u. a. ....

faustgroßer,

abgerollter aber völlig klarer Bergkristall! Infolge der

Reste der Streifung auf den Prismenflächen kann man die

Pyramidenflächen noch erahnen und die einstige Größe

rekonstruieren.

- Basalte, Phonolith,

Rhyolithe, ....

- Gneise,

Glimmerschiefer, Quarzite, Amphibolite, Diorit, .....

- fossile, verkieselte Hölzer, ohne

weitergehende Untersuchungen fast immer mit dem Namen Dadoxylon

zu benennen:

Verkieseltes

Holz als typische Gerölle aus den Mainschottern,

Bildbreite 15 cm.

- pleistozäne

Fossilien vom Mammut, Pferd, Wollnashorn, Ren, Elch, ....

(meist als Zähne, Geweihstücke oder größere

Knochen(-reste)).

- Konkretionen des

Kieses und der Sande mit Mn-Fe-Oxiden aus dem Grenzbereich

zwischen Grundwasser und Atmosphäre

- Fulgurite (sehr

dünnwandige Blitzeinschlagröhren aus Quarzglas

(Lechatelierit) im Sand - leider sehr schwer zu bergen!)

- Schwermineralsande

mit Magnetit, Hämatit, Rutil, Spinell, Staurolith, Granat,

Turmalin, ...

- Süßwasserkalke

- weißer Baryt

- gut gerundeter,

weißer Marmor (aus dem Spessart)

- Steine, die man ohne

weitere Untersuchungen keiner Art einfach zuordnen kann

- grauer bis

gelblicher, sehr feinkörniger Ton mit Quarzsand aus dem

Liegenden unter den abzubauenden Kiesschichten, zum Teil

mit Ligniten (schwarz und oft reich an Pyrit/Markasit, der

kaum haltbar ist und aus diesem Grund ist das Holz auch

kaum zu erhalten)

- Neu ist der sichere

Nachweis von Gold.

- Vivianit!

Blauer Viviant in einem Tonstein aus der Kiesgrube Volz und

Herbert, Bildbreite 2 cm, gefunden am 11.06.2011

- aber Achtung(!): Man

achte auf Ziegelbruch, gebrochenen Straßenbelag,

Natursteine von "Überallher", Beton, Terrazzo, "Marmor",

Baustellenabfälle, Schotter und Aushub von anderen

Baustellen aus einem ca. 25 km großen Umkreis ... und

sichere weitere Produkte des Menschen durch Verschleppung

und Recycling von Baustoffen. So fand ich beispielsweise

einen ca. 10 cm großen, braunen bis gelblichen Opal aus

dem Basalt von Dietesheim/Steinheim im Bauaushub von

Mühlheim a. Main

Aber es werden auch Zierkies von anderen Lagerstätten

bevorratet .....

Manche der hier aufgeführten Arten wurden in den ca. 35 Jahren

unterscheidlich intensiven Sammelns nur ein einziges Mal gefunden.

Die Korngröße reicht vom Ton über Sand bis zu mehreren Tonnen

schweren Driftblöcken aus Sandstein, Diorit, verkieselter

Zechstein-Dolomit und Gneis, die in die Gartengestaltung in der

Umgebung der Kiesgruben Verwendung finden.

Die Fundmöglichkeiten sind nach längeren Regenperioden am besten.

Es lohnt sich in der Regel nur die Geröllhalden abzusuchen, da

hier das Überkorn vor dem Brechen zwischengelagert wird.

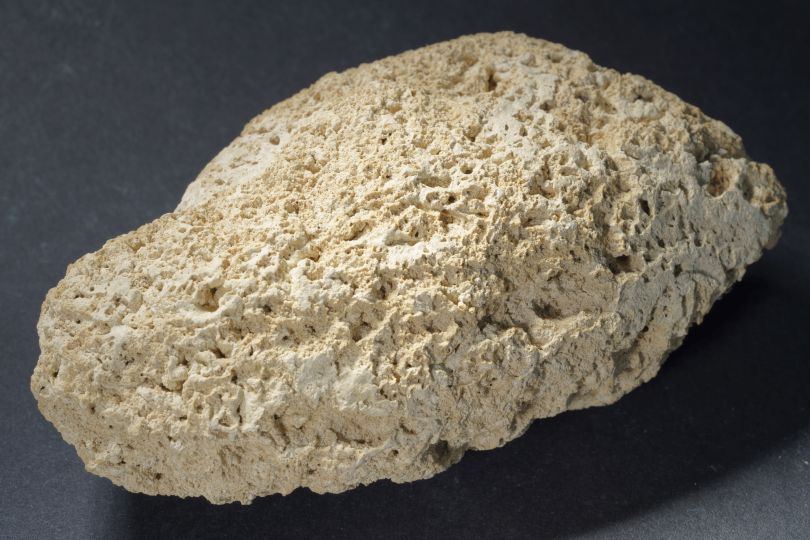

Basaltisches Gestein mit reichlich Olivin, der heraus

gewittert die Pockennarbige Oberfläche erzeugt. Das Stück

stammt vermutlich aus der Heldburger Gangschar. Gefunden

1969 in den Mainschottern bei Dettingen, als der Main

begradigt wurde,

Bildbreite 9 cm

|

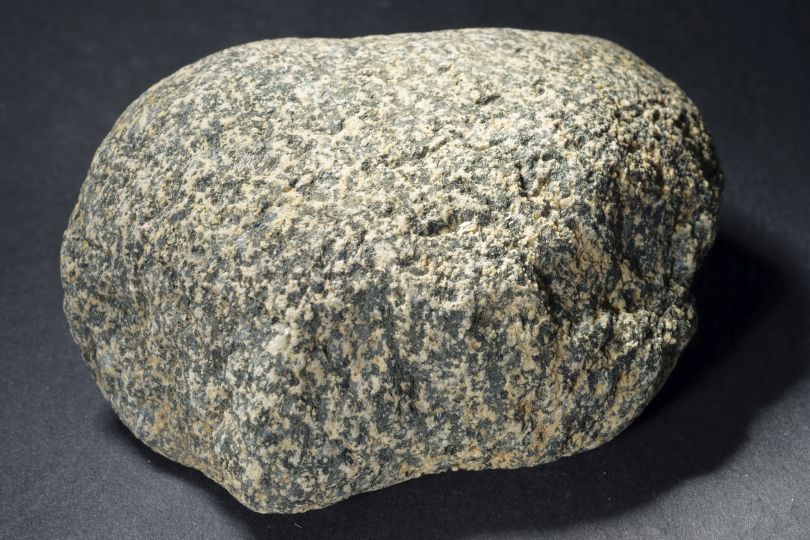

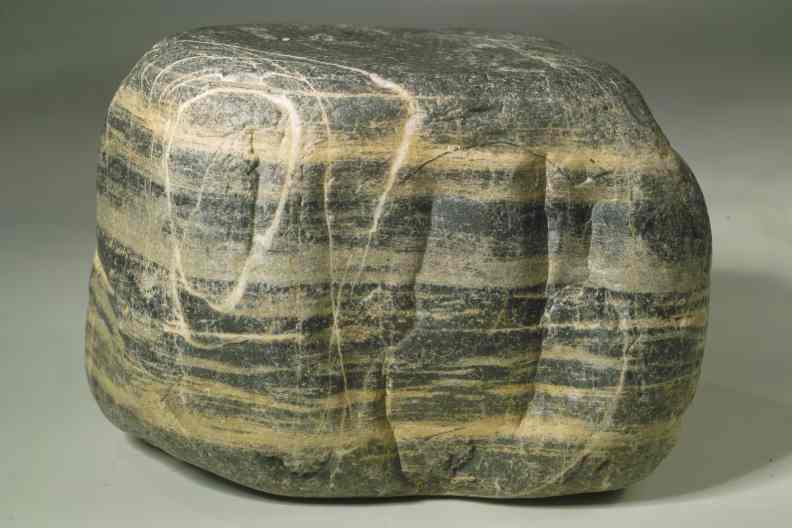

Gut gerundeter und gebänderter Quarzit (metamorph) aus dem

Mainbett beim Ausbaggern der Flussrinne gewonnen und in

Dettingen 1971 aufgesammelt,

Bildbeite 11 cm

|

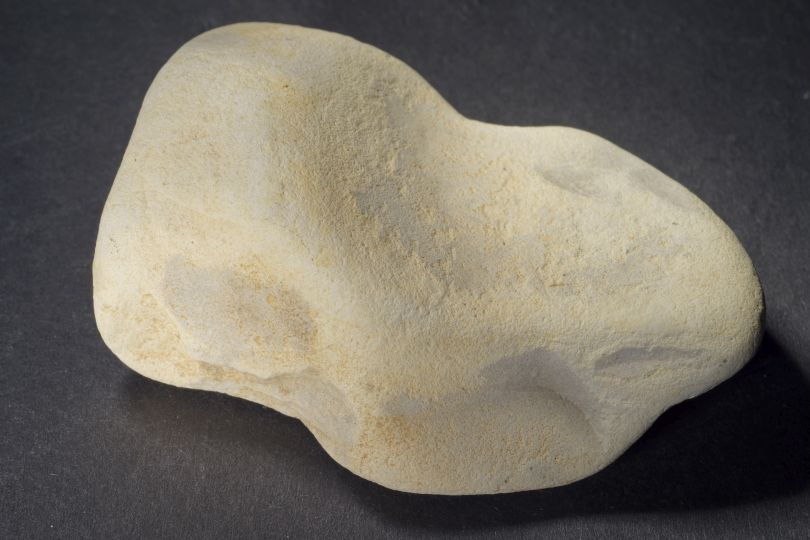

Der "Kieselstein" schlechthin: Abgerollte Quarze mit einem

hohen Rundungsgrad aus dem Flussbett des Mains und 1971

Mainufer bei Dettingen aufgelesen. Der Ursprung ist der

Spessart, der Odenwald und die Kristallingebiete am Oberlauf

des Mains, also Frankenwald, Fichtelgebirge oder Oberpfälzer

Wald,

Bildbreite 12 cm

|

Toniger Sandstein unbekannter Herkunft aus dem Mainschotter

von Dettingen und gefunden 1969. Hier zeigt es sich, dass

man ohne mikroskopischen Befund nicht entscheiden kann, ob

das Gestein aus der Natur stammt oder einen anthropogenen

Hintergrund hat,

Bildbreite 10 cm

|

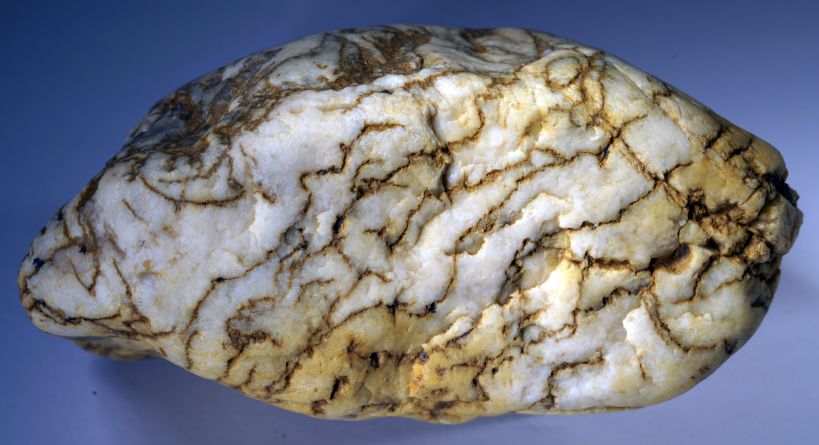

Ungewöhnlicher Flint (Feuerstein) mit einer weißlichen

Verwitterungsrinde; gefunden 1971 in der ehemaligen

Kiesgrube Schultz zwischen Dettingen und Kleinostheim,

Bildbreite 9 cm

|

Relativ großer, gut gerundeter Kieselstein aus einem grauen

Quarz-Geröll. Das Stück stammt sicher aus dem Spessart (oder

Odenwald), gefunden 1974 in der ehemaligen Kiesgrube W.

RACHOR zwischen Kleinostheim und Dettingen,

Bildbreite 15 cm

|

Quarzit als verkieselter Zechstein-Dolomit aus der

ehemaligen Kiesgrube Schultz zwischen Dettingen und

Kleinostheim. Das größere Stück wurde hier 1974 gefunden,

Bildbreite 13 cm

|

Gut gerundeter Amphibolit aus dem Kristallin des Spessarts

(oder Odenwalds) aus der ehemaligen Kiesgrube der Fa.

Wilhellm RACHOR zwischen Dettingen und Kleinostheim,

Bildbreite 10 cm

|

Gut abgerollte, verschiedenfarbige Quarz-gerölle aus der

Kiesgrube W. Rachor in Kleinostheim. Solche Quarze sind sehr

betsändig und können über mehrerehundert Kilometer in einem

Fluss transportiert werden. Die aus dem Main findet man,

wenn auch dann kleiner, noch in Holland,

Bildbreite 11 cm

|

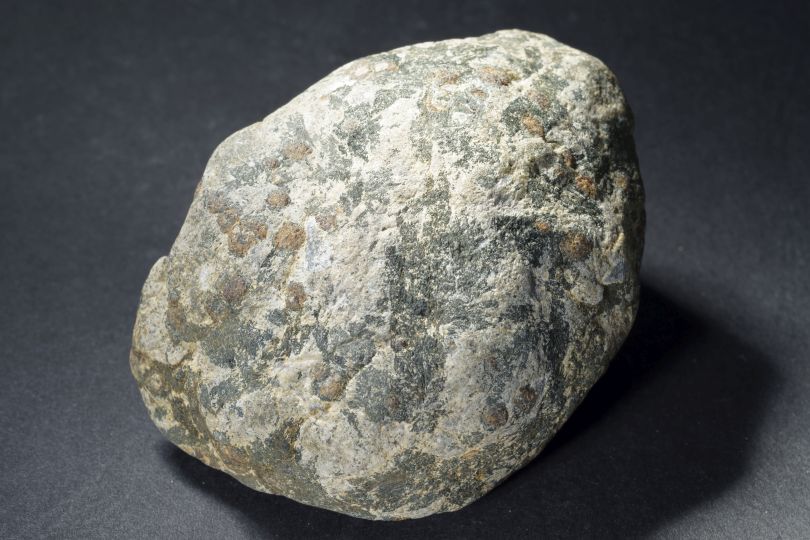

Vulkanisches, basaltisches Gestein mit einer ganz typischen

Verwitterungsrinde und den Grübchen wo die leicht

zersetzlichen Olivin-Körner fehlen. Solche Gesteine kommen

auch aus der Oberpfalz zu uns. Gefunden 1973 im Kies der

Kiesgrube Rachor bei Kleinostheim,

Bildbreite 12 cm

|

Rissiger, gut gerundeter Gneis, vermutlich aus dem

Spessart-Kristallin (Rotgneis-Komplex) mit einem gering

mächtigen Quarz-Gang (rechts am Stück zu sehen) aus der

Kiesgrube RACHOR zwischen Dettingen und Kleinostheim;

gefunden 1974,

Bildbreite 8 cm

|

Geröll auf weißem Quarz mit reichlich dünnnadeligen

Turmalin-Kristallen (Schörl) aus dem Kristallin des

Spessarts. Solche Gesteine kommen um Aschaffenburg vor.

Ausgelesen 1987 aus dem Überkorn der Kiesgrube Volz &

Herbert zwischen Hörstein und Dettingen,

Bildbreite 9 cm

|

Ein ganz seltenes und auffallendes Gestein:

Granat-Amphibolit mit unbekannter Herkunft. Das Geröll wurde

1975 aus dem Überkorn der Kiesgrube Rachor zwischen

Dettingen und Kleinostheim aufgelesen,

Bildbreite 10 cm

|

Eine Brekzie mit einer kalkigen Bindung, sehr wahrscheinlich

aus den Kalkgebieten mainaufwärts oberhalb von

Marktheidenfeld. Gefunden 1971 in der Kiesgrube Rachor

nördlich von Kleinostheim,

Bildbreite 11 cm

|

Ein nicht bekanntes, kieseliges Gestein mit zahlrichen

Klüften, in denen sich schwarzes Manganoxid abgeschieden

hat. Gefunden 1972 im Kies der Kiesgrube Rachor bei

Kleinostheim. Hier ist es nicht möglich, eine Herkunft im

Main-Einzugsgebiet anzugeben,

Bildbreite 8 cm

|

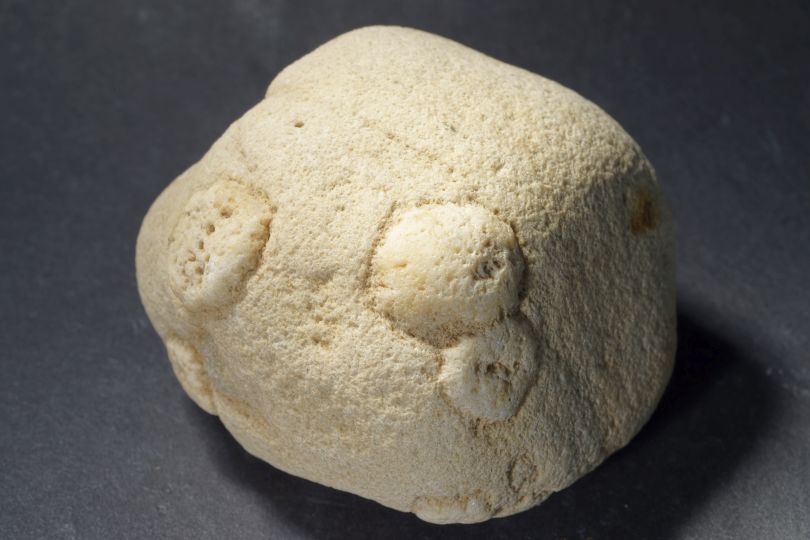

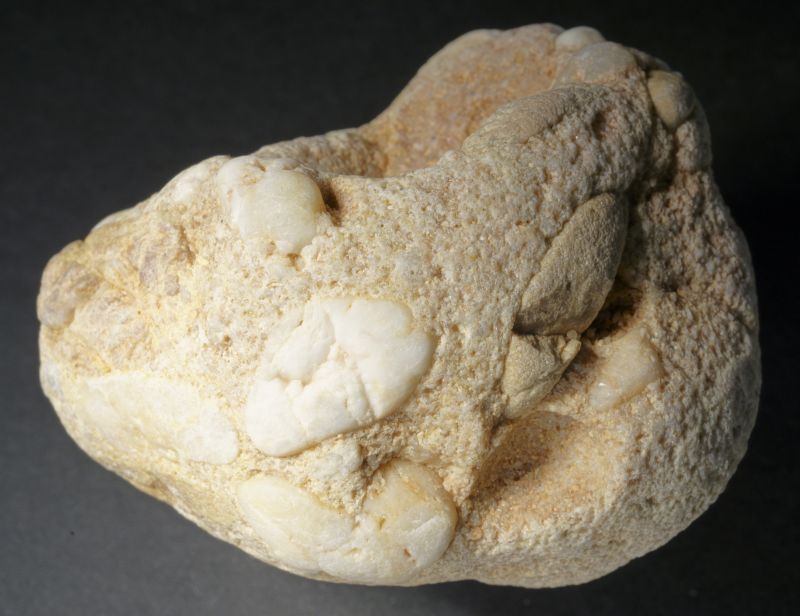

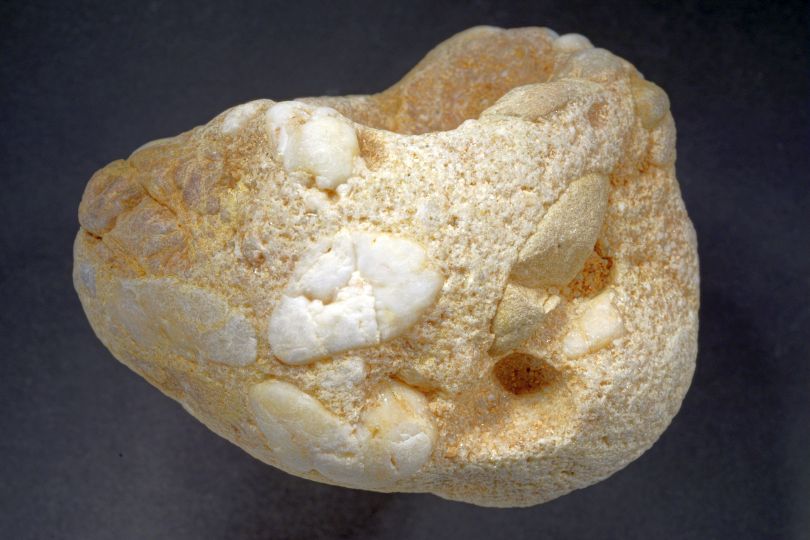

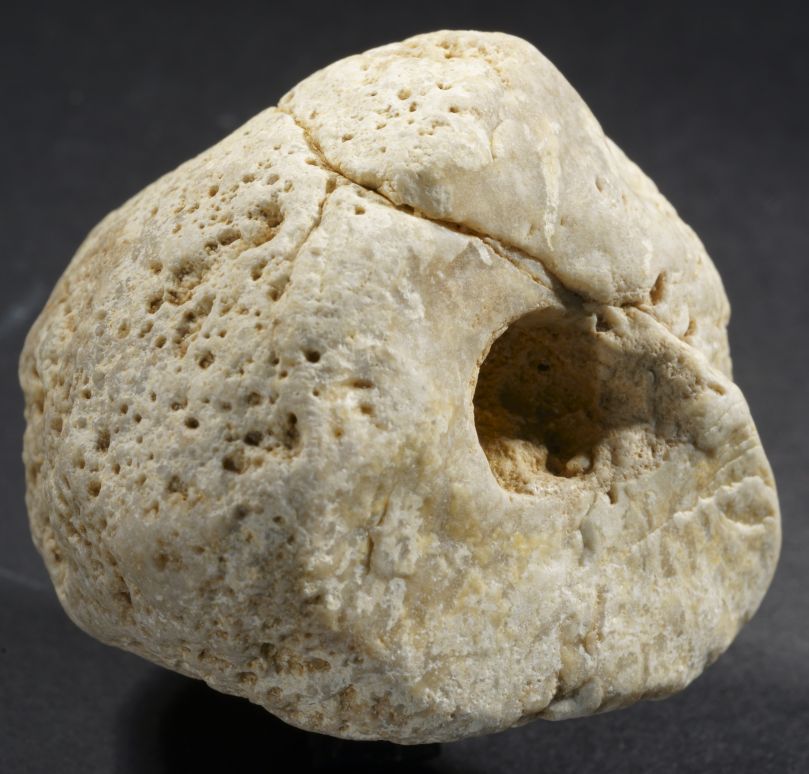

Zwei Kieselschwämme als verkieselte Fossilien aus dem

Kalkstein den Kalkvorkommen im Main-Einzugsgebiet oberhalb

von Wertheim. Diese hartenFossilien sind meist länglich und

besitzen eine achsiale Bohrung, die oft leichter verwittert

und so ein Loch hinterlässt. Die Gesteinsaufbau ist - dort

wo man es erkennen kann - schwammig, wie man in dem rechten,

weißen Stück sehen kann. Gefunden 1972 in der Kiesgrube

Rachor bei Kleinostheim,

Bildbreite 10 cm

|

Ortstein. Eine durch Eisenhydroxide erzeugte, harte

Verkittung des örtlichen Kieses, meist an der (früheren)

Grenze zwischen Grundwasser und der Atmosphäre und damit die

Grenze zwischen dem reduzierenden Grundwasser und der

oxidierenden Luft. 1973 gefunden im Kies der Kiesgrube

Rachor bei Kleinostheim. Das Stück wurde zum Erhalt mit

einem Kunststoff

gefestigt,

Bildbreite 10 cm

|

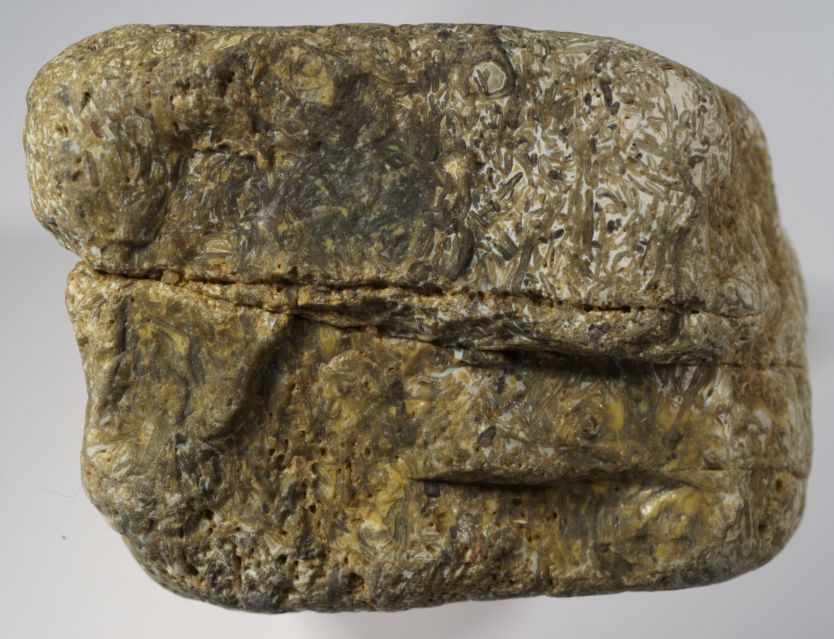

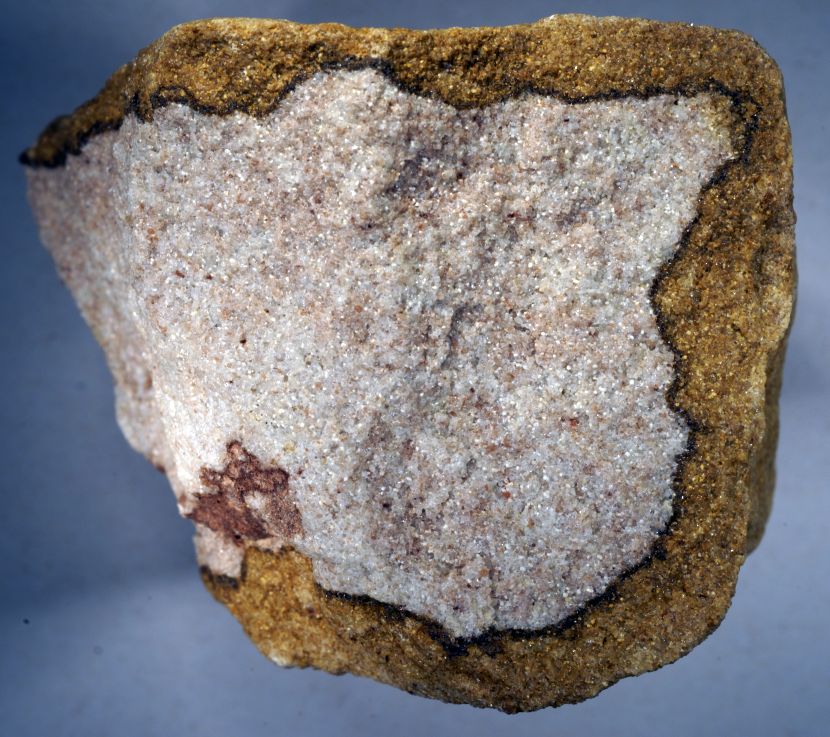

Eine andere Art des "Kugelsandsteins", bei dem im Sandstein

(hier kieselige) Konkretionen gebildet wurden, die etwas

härter sind als der normale Sandstein, und so etwas

hervorstehend heraus präpariert werden. Gefunden 1972 im

Kies der Kiesgrube Rachor südlich von Dettingen,

Bildbreite 9 cm

|

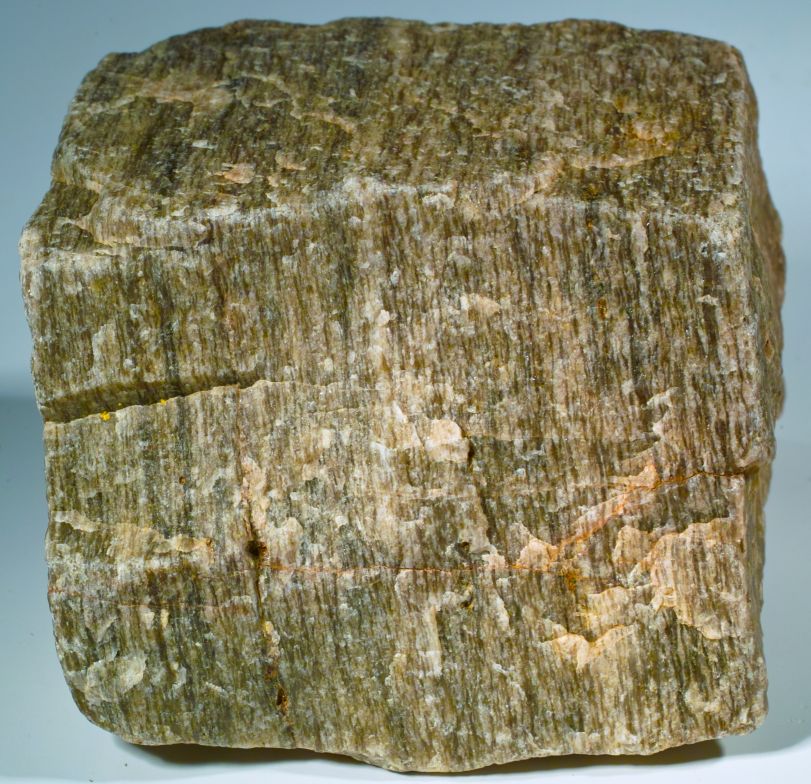

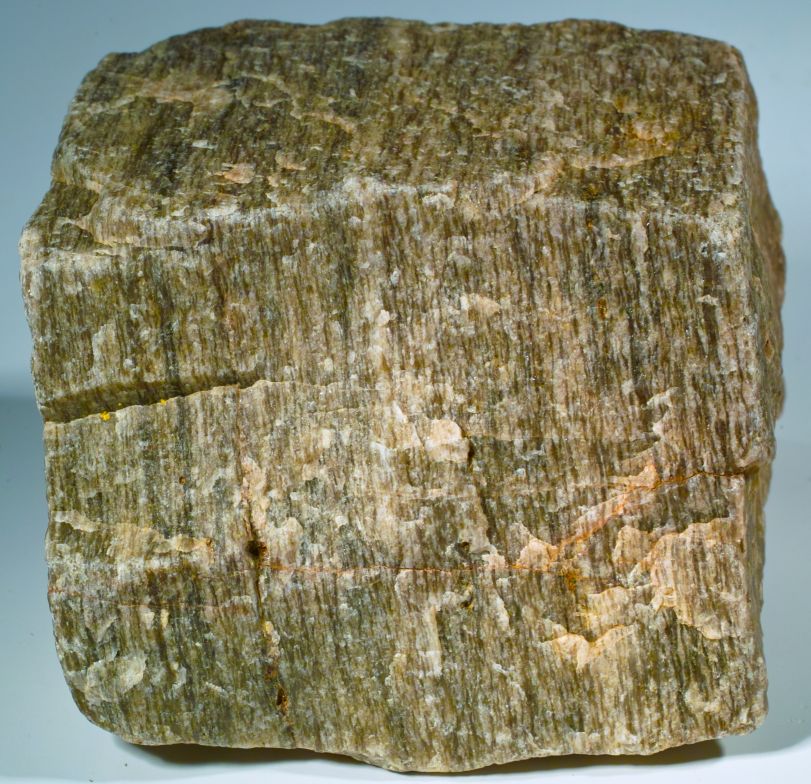

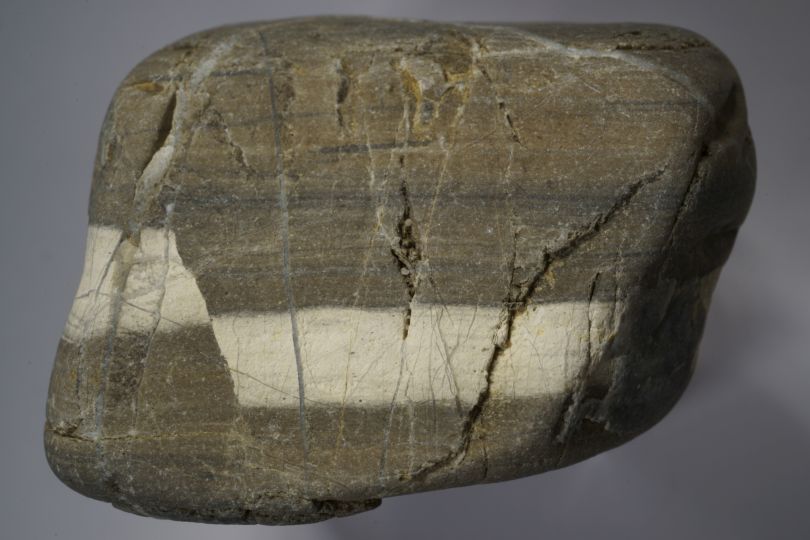

Gangfömige, pegmatoide Masse aus reichliche Muskovit, Quarz

und etwas Feldspat ohne akzessorische Mineralien wie

Turmalin. Das Stück stammt aus der Mömbris-Formation des

Spessarts und wurde 1971 in der Kiesgrube Rachor bei

Kleinostheim gefunden,

Bildbreite 11 cm

|

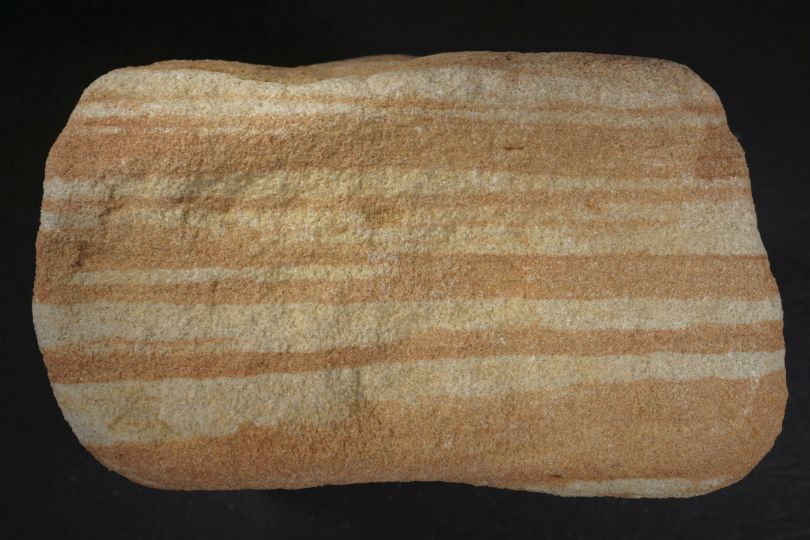

Bänder von Eisenhydroxid (Goethit) im Sandstein des

Buntsandsteins aus Spessart oder Odenwald, gefunden 1971 in

der Kiesgrube Rachor bei Kleinostheim,

Bildbreite 8 cm

|

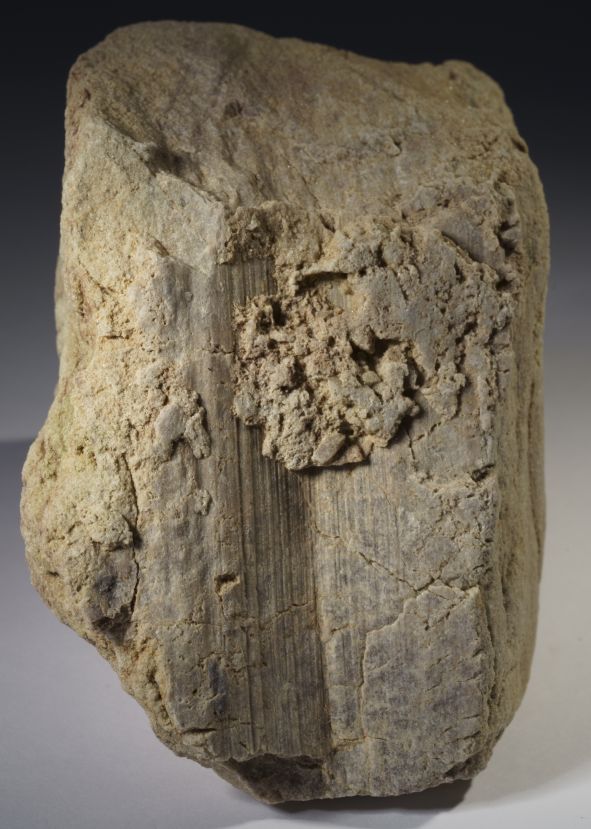

Bröseliger Rhyolith (Quarz-Porphyr) welches man dem

Vorkommen von Sailauf zuordnen kann. Gefunden 1971 in der

Kiesgrube der Fa. Rachor nördlich von Kleinostheim,

Bildbreite 10 cm

|

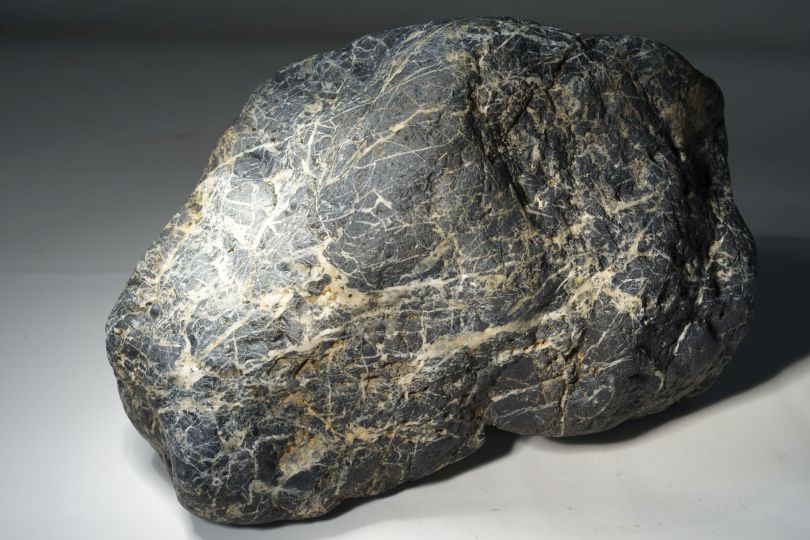

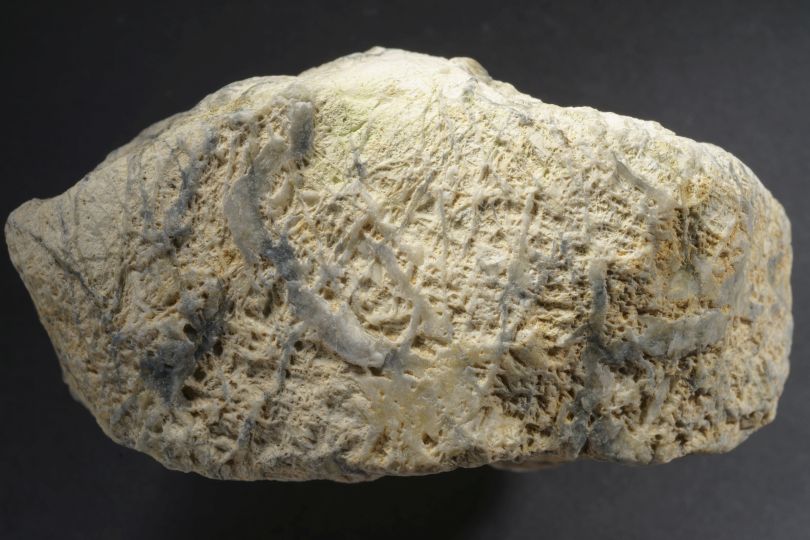

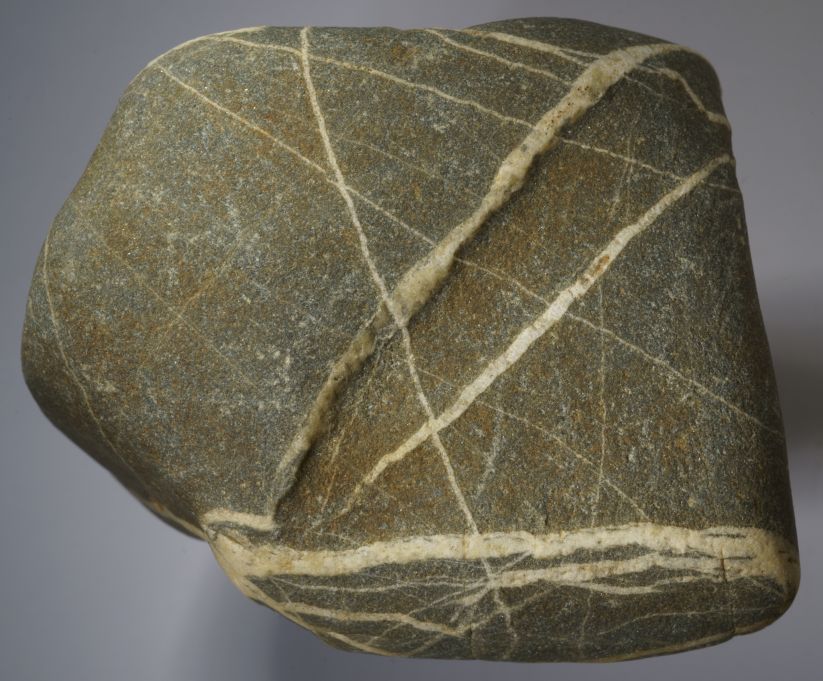

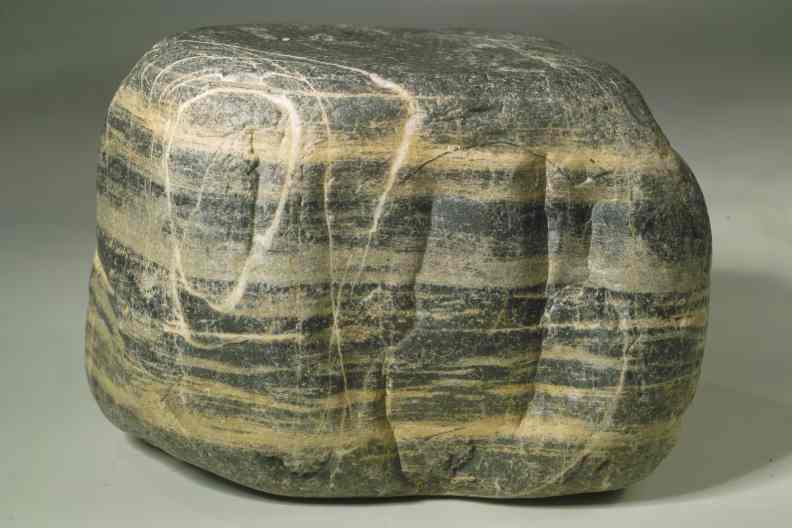

Außergewöhnlich großes Stück eines Kieselschiefers aus dem

Mainschotter von Großostheim, gefunden 2016. Diese markanten

Gesteine mit der auffallenden Kombination aus schwarzem

Gestein mit weißen Adern sind Bestandteil aller jungen

Mainschotter (Leitgeröll).

Bildbreite 20 cm

|

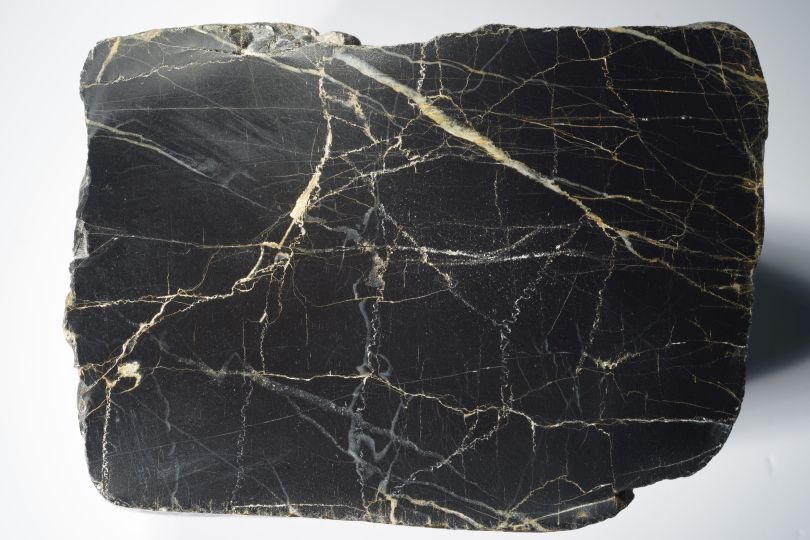

Flaches Stück eines Radiolarit (anderer Name für

Kieselschiefer) mit weißen Rissfüllungen aus Quarz aus der

Kiesgrube Weber in Großostheim, gefunden 2019. Unter dem

Mikroskop in einem Dünnschliff hat man grundsätzlich die

Möglichkeit noch Radiolarien zu sehen. Die schwarze Farbe

des Gesteins resultiert aus dem Gehalt an organischem

Kohlenstoff

Bildbreite 12 cm

|

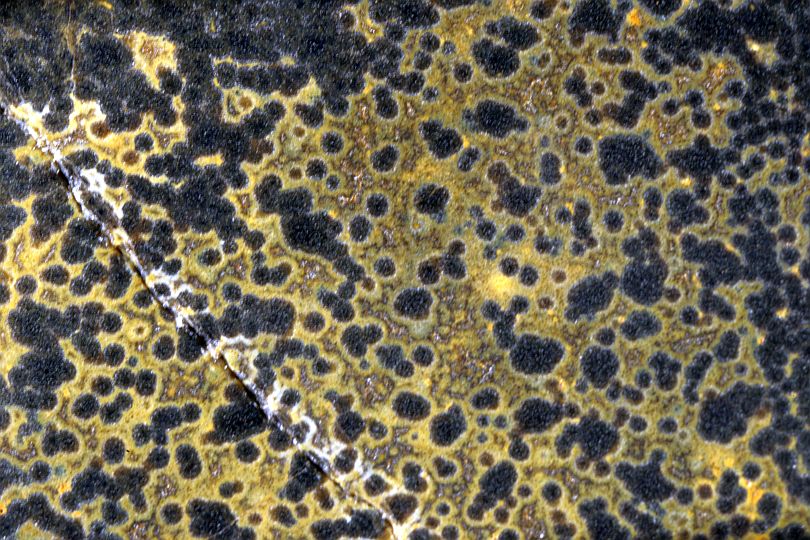

Lydit (anderer Name für Kieselschiefer) aus dem

Main-Schotter, angeschliffen und poliert. Man sieht darin

die sehr kleinstückige Zerlegung des Gesteins und die

Ausfüllung durch weißen Quarz, gefunden 1999 in der

Kiesgrube der Fa. Volz & Herbert zwischen Hörstein und

Dettingen,

Bildbreite 10 cm

|

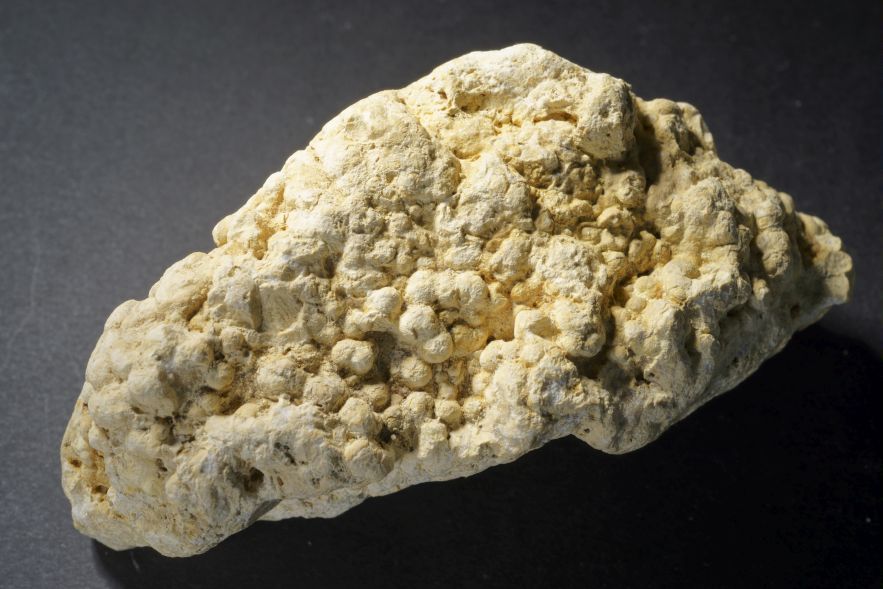

Kalkoolith (auch als "Rogenstein" bezeichnet) als Geröll aus

der Kiesgrube Volz & Herbert; gefunden 2019,

Bildbreite 9 cm

|

Von außen ein Kieselholz, aber innen gar nicht nach einem

Holz aussehend. Es handelt sich um Prototaxites,

einem merkwürdigen Gewächs aus dem Devon. Hier stellt sich

die Frage nach der Herkunft, denn im heutigen Einzugsgebiet

des Mains gibt es kein terrestrisches Devon.

Bildbreite 7 mm

|

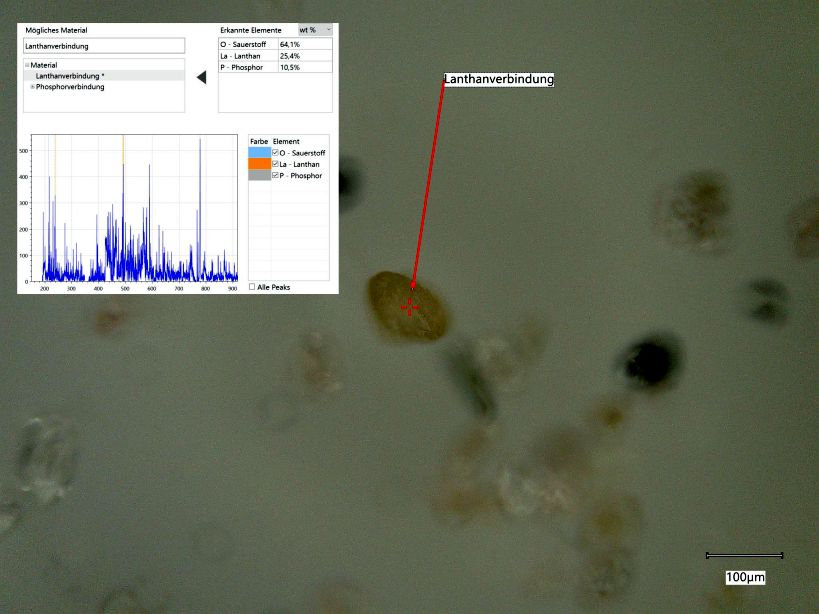

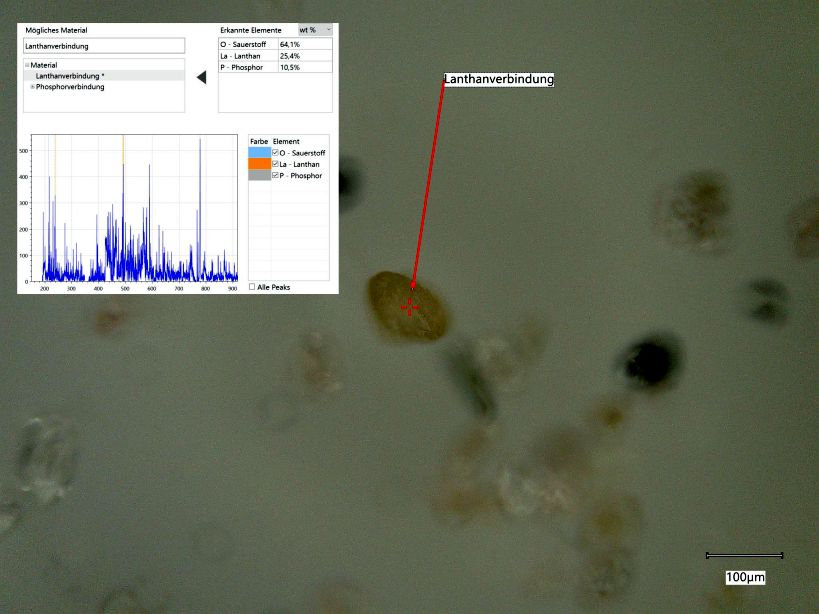

Aus einem Schwermineralkonzentrat stammt dieses 0,1 mm

große, runde braune Korn von Monazit-(La). Der U-Gehalt

liegt unter der Nachweisgrenze des Analyse-Verfahrens. Die

anderen Körnchen sind Zirkon und ein schwarzer Ilmenit;

Bildbreite 1 mm.

|

Grundsätzlich könnte man alle Gesteine aus dem Einzugsgebiet des

Mains oderhalb der jeweiligen Fundstelle finden - theoretisch. In

der Praxis reduzieren sich die Funde auf relativ wenige Gesteine,

die aufgrund der Eigenschaften einen mehr oder minder langen

Transport überstehen. Weiche Gesteine werden zerrieben (Löss,

Kalksinter, Marmor, Baryt, ...), andere sind zu selten (durch die

"Verdünnung" mit den anderen Gesteinen; hier wären der Eklogit,

Spessartit, usw. anzuführen), kommen natürlich kaum in kleinen

Stücken vor (Diorit, ...) oder werden leicht aufgelöst (Gips,

...), so dass sie im Geröllspektrum fehlen.

Beispiel für ein Gestein, welches bisher noch nicht am Untermain

aufgefunden wurde:

Auffallend schwerer Eklogit aus grünem Omphacit (Klinopyroxen) und

braunrotem Granat (Pyrop) von der Fundstelle Silberbach bei

Konradsreuth bei Hof (Typlokalität für Omphacit), gefunden von

Karlheinz GERL, Oberkotzau;

Bildbreite 9 cm.

Gold

Wäscht man eine größere Masse an Sand und Kies durch, so erhält

man die dunkle Schwermineralfraktion aus Hämatit, Magneit,

Ilmenit, Granat, Staurolith und anderen Mineralien. Das Verfahren

ist sehr anstrengend, kann im Winter nicht ausgeführt werden und

die Ausbeute liegt im Bereich von µg.

Darunter auch etwas gediegen Gold, wie im Bild rechts zu sehen

ist. Die Flitter sind nur 0,1 mm groß!.

Der Gehalt ist sehr klein und hat selbst im Mittelalter nicht für

ein Waschen ausgereicht. Details zu dem Goldfund können Sie hier nachlesen.

aufgenommen am 01.06.2008

Das Gold kommt wahrscheinlich aus dem Fichtelgebirge; hier ist die

Korngröße deutlich größer (Sammlung A. MOHRHARD, Aschaffenburg).

Wer sich über die Herkunft des Goldes informieren will, dem sei

das Goldmuseum in Goldkronach bei Bayreuth wärmstens empfohlen.

Links ist das alte

Forstgebäude zu sehen, in dem das Museum eingerichtet wurde.

Rechts sieht man eine Lupe vor einem Stück Quarz, in dem etwas von

dem mm-großen

Gold als Berggold zu sehen ist.

aufgenommen am 28.12.2008

Es ist am Oberlauf des Mains Gold in Gramm-Mengen Gold gefunden

bzw. gewaschen worden, dass man daraus Medaillen geprägt hat:

2020 wurden 60 Medaillen mit einem Gewicht von etwa 5,5 g geprägt,

so dass das etwas mehr als ein früheren

Dukat entspricht (~3,5 g). Der Feingehalt beträgt 920, was 92,05 %

Au entspricht. Weiter sind 7,26 % Ag,

0,030 % Pd und 0,011 Pt enthalten. Die restlichen 0,649 % sind

wahrscheinlich Cu, Fe und andere Elemente

wie Hg, die nicht analysiert wurden. Der Durchmesser liegt bei

22,3 mm und die Dicke bei 1 mm. Die Stempel

wurden von Victor HUSTER aus Baden-Baden gestaltet.

Literatur

[Anon.] (1966): Aus der Geschichte der RWE-Betriebsverwaltung

Dettingen und ihrer Vorgängerin, der "Gewerkschaft Gustav".- Unser

Kahlgrund Heimat Jahrbuch für den Landkreis Alzenau, S. 134 - 143,

Alzenau.

[Anon.] (1999): 100 Jahre Firma Volz: Vom Einmann-Betrieb zum

kompetenten Partner der Bauwirtschaft.- Main-Echo vom Donnerstag,

19. August 1999, S. 19, [Main-Echo & Kirsch] Aschaffenburg.

ALTMEYER, H. (1964): Reste devonischer Algenbäume als

Rheingerölle.- Der Aufschluss 15, S. 209 - 212,

Heidelberg.

ALTMEYER, H. (1964): Zur Bestimmung verkieselter Hölzer aus

Rheingeröllen bei Köln.- Der Aufschluss 15, S. 287 - 291,

Heidelberg.

ALTMEYER, H. (1989): Über weitere Rheingerölle.- Aufschluss 40,

S. 197 - 200 Heidelberg.

Autorenkollektiv (1936): Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und

Erden Bayerns.- II Band Franken, Oberpfalz und Schwaben nördlich

der Donau, 509 S., [Verl. R. Oldenbourg und Piloty & Loehle]

München.

Autorenkollektiv (1986): 400 Millionen Jahre Wald.- Aktuelle

Geo-Information der Freunde der Bayerischen Staatssammlung für

Paläontologie und historische Geologie, 64 S., München.

Autorenkollektiv (1998): 100 Jahre RWE 70 Jahre RWE Dettingen 40

Jahre VAK.- Karlsteiner Geschichtsblätter 8, November 1998, 36 S.,

[Kolb-Druck] Karlstein.

BEISER, V. (2021): Sand. Wie uns eine wertvolle Ressource durch

die Finger rinnt.- 315 S., ohne Abb., [oekom Verlag] München. (in sicher interessantes wirtschafts- und

gesellschaftspolitiches Buch über den Rohstoff Sand, aber die

deutsche Übersetzung krankt daran, dass kein Geo- oder/und

Mineraloge lektoriert hat; es sind zahlreiche Fehler enthalten,

die vermutlich bereits im amerikanischen Original enthalten sind

und dann noch weitere "Übersetzungsfehler", die aufgrund der

Fachfremdheit eingebaut wurden)

EIKAMP, H. (1976): "Blitzröhren" - Bildung von Sand- und

Felsfulguriten.- Aufschluss 27, S. 225 - 227, Heidelberg.

GARUTT, W. E. (1964): DAS MAMMUT.- Die neue Brehm Bücherei, Band 331,

140 S., Wittenberg-Lutherstadt.

Gewerkschaft Gustav & Geschichtsverein Karlstein a. Main

(2004): 100 Jahre Gewerkschaft Gustav.- Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 9, August 2004, 56 S.,

zahlreiche SW-Abb., [Kolb Offsetdruck] Karlstein.

HARDER, H. (1993): Zur Entstehung von verkieselten Hölzern.-

Aufschluss 44, S. 23 - 31, Heidelberg.

HEINRICH, A. (1984): Eine neue Skelettrekonstruktion des

Wollnashorns Coelodonta antiquitatis BLUMENBACH im Museum

Bottrop.- Aufschluss 35, S. 391 - 394, Heidelberg.

HOSELMANN, C., LAUPENMÜHLEN, T., BOHATY, J., RADKE, G., WEBER, G.,

& WEIDENFELLER, M. (2018): Field Trip C (27 September 2018):

Fluviatile und äolische Ablagerungen im Rhein-Main-Gebiet, DEUQUA

Spec. Pub., 1, 29–52, 20 Abb., 1 Tab.,

https://doi.org/10.5194/deuquasp-1-29-2018.

KLEIN-PFUEFFER, M. & MERGENTHALER, M. [Hrsg.] (2017): Frühe

Main Geschichte Archäologie am Fluss.- 288 S., sehr viele farb.

Abb., Knauf Museum Iphofen [Nünnerich-Asmus Verlag & Media

GmbH] Mainz.

KRÜGER, F. J. (1977): Ein Flintgeröll mit Nasenmarken.- Aufschluss

28, S. 401 - 402, Heidelberg.

KÜHNE, W. G. (1983): Gold für uns aus der Kiesgrube.- Aufschluss 34,

S. 215 - 218, Heidelberg.

LOGA, S. v. (2023): Schätze des Rheins Rheinkiesel,

Halbedelsteine, Fossilien, Gold und Eiszeitknochen am Rhein

finden.- 157 S., sehr viele farb. Abb. als Fotos, Grafiken

und Karten, [Eifelbildverlag] Daun.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 12 - 13, 17, 32 - 33, 36 - 37,

40, zahlreiche Abb..- in Karlsteiner Geschichtsblätter Ausgabe 12,

64 S., Hrsg. vom Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH]

Karlstein.

KÜHNE, W. G. (1985): Paläontologische Silexforschung I, ein

Programm.- Aufschluss 36, S 239 - 243, Heidelberg.

LORENZ, J. & WEIS, T. (2008): Gediegen Gold aus den

Mainschottern am Unterman.- Der Aufschluss 59, S. 213 -

219, 4 Abb., 2 Tab., [VFMG] Heidelberg.

LORENZ, J. & JUNG, J. (2009): Die Mainkiesel. Quarz,

Sandstein, Gold und Fulgurite. Ein Beitrag zu den Sedimenten des

Maines und seiner Zusammensetzung, der Herkunft und wie man daraus

den früheren Mainlauf ableiten kann.- Spessart Monatszeitschrift

für die Kulturlandschaft Spessart 103. Jahrgang, Heft

6/2009, S. 3 - 29, 85 Abb., [Main-Echo GmbH & Co KG]

Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 767ff.

LORENZ, J. (2022): Die Konkretionen im Spessart und am Untermain.

Ortsteine, Raseneisensteine, Lösskindel, Hornsteine, Ooide.- in

LORENZ, J. A. & der Naturwissenschaftliche Verein

Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen & Mangan. Erze,

Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten des

Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,

S. 61 - 132, 105 Abb., 7 Tab.

LORENZ, J. [Hrsg.] (2023): Aus Holz wurde Stein: Fossiles und

„versteinertes“ Holz aus Wetterau, Vogelsberg, Spessart, Rhön und

Franken - über 250 Jahre Forschungen.- Mitteilungen des

Naturwissenschaftlichen Museums Aschaffenburg, Band 31, 430 S.,

1.281 meist farb. Abb., 23 Tab., Naturwissenschaftlicher Verein

Aschaffenburg e. V., [Helga Lorenz Verlag] Karlstein a. Main.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 62, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, Wi. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte v. Bayern. Blatt 5920 Alzenau i. Ufr.- 336

S. München 1967

PAULI, P. & JUNG, J. (2018): Als der Main Berge formte. Vier

Erhebungen am Flussufer im Ost- und Südspessart haben eine

besondere Vergangenheit – Das Himmelreich bei Kreuzwertheim könnte

der nächste dieser Umlaufberger werden.- Spessart

Monatszeitschrift für die Kulturlandschaft am Main 112.

Jahrgang, Heft Januar 2018, S. 14 - 20, 10 Abb., 1 Tab.,

[Main-Echo GmbH & Co KG] Aschaffenburg.

PÄTZ, H., RASCHER J. & SEIFERT, A. (1986): Kohle - ein Kapitel

aus dem Tagebuch der Erde.- 150 S., Frankfurt.

PROBST, E. (1986): Deutschland in der Urzeit. Von der Entstehung

des Lebens bis zum Ende der Eiszeit.- 479 S., München.

PROPACH, G. (2023): Zerbrechen von Geröllen beim Transport im

Fluss.- Journal of Applied and Regional Geology ZDGG Zeitschrift

der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften, Vol. 174(4),

p. 791 - 796, 6 figs., [E. Schweizerbart´sche Verlagsbuchhandlung]

Stuttgart.

RENFTEL, L.-O. (1995): Verbreitung und Ausbildung pliozäner

Ablagerungen in der Umgebung von Hanau.- Jber. wetterau. ges.

Naturkunde 146 - 147, S. 55 - 70, Hanau.

RÜCKER, E. (1974): Erinnerungen an das Braunkohlenbergwerk in

Großwelzheim.- Unser Kahlgrund Heimat Jahrbuch 19, S. 90 -

92, Alzenau.

RÜCKER, E. (1980): Torfstich vor 150 Jahren in Großwelzheim, Kahl

und Emmerichshofen.- Unser Kahlgrund Heimatjahrbuch 25, S.

86 - 89, Alzenau.

RÜCKER, E. (1982): Kahl am Main im Wandel der Jahrhunderte.- Hrsg.

von der Gemeinde Kahl am Main, 544 S., [D. Steiner] Kahl.

RUTTE, E. (1987): Rhein.Main.Donau. Wie - wann - warum sie wurden.

Eine geologische Geschichte.- 154 S. Sigmaringen

SEIDENSCHWANN, G. (1980): Zur pleistozänen Entwicklung des

Main-Kinzig-Kahl-Gebietes.- Rhein-Mainische Forschungen Heft 91,

194 S., Frankfurt

SEIDENSCHWANN, G., GRIES, H. & THIEMEYER, H. (1995): Die

fluvatilen Sedimente in den Baugruben des Wohnparks Mühlheim

zwischen Ebertstraße und Offenbacher Straße in Mühlheim/Main.-

Jber. wetterau. ges. Naturkunde 146 - 147, S. 71 - 86,

Hanau.

STÜRMER, W. (1959): Untersuchungen an Kieselschiefer-Geröllen des

Maines.- Nachr. Naturw. Museum Aschaffenburg 63, S. 1 -

25, 5 Tafeln, Aschaffenburg.

TYROFF, H. (1978): Fossile Kieselhölzer im Maintal von Weilbach

bei Flörsheim.- Aufschluss 29, S. 287 - 297, Heidelberg.

Kiesgrube Fa.

Weber bei Großostheim

In der Kiesgrube in unmittelbarer Nähe zum Flughafen bei

Großostheim werden die Kiese mittels eines Schwimmbaggers

abgebaut. Man fördert bis aus einer Tiefe von 22 m dann tertiäre

Sande und Kiese ab. Diese werden in einer aufwändigen Aufbereitung

zu verschiedenen Klassierungen verarbeitet.

Der ca. 350 t schwere Schwimmbagger fördert weitgehend

automatisiert den Kies aus dem See. Der 8 m³ fassende Greifer

schüttet den Rohkies

auf einen Rost, über den die großen Steine und Tonbrocken

ausgesiebt werden,

aufgenommen am 05.07.2013.

Der Rohkies wird über Förderbänder zur Aufbereitung gebracht,

aufgenommen am 03.07.2020

Der Abbau stellt auch bis zum Grundwasserspiegel Wände frei, die

aber aufgrund der geringen Bindung im Kies keine lange Standzeit

haben. Unter dem Ackerboden sind sandige Tonsteine aufgeschlossen,

die sehr scharf abgegrenzt in den Sand und dann Kies übergehen

(siehe das Foto vom Würgeboden unten).

Der frei gelegte Kies zeichnet sich durch einen hohen Anteil

(geschätzt 95 %) an Sandsteingeröllen aus. Kristalliengesteine

fehlen fast völlig (der Spessart kann nichts geliefert haben und

die Kristallingebiete Oberfrankens sind 300 km mainaufwärts).

Vulkanische Gesteine wie Basalt stammen wohl größtenteils aus dem

nahen Odenwald, von der Heldburger Gangschar und vielleicht auch

aus der Oberpfalz, die vielen Kieselschiefer bezeugen einen

pleistozänen bis holozänen Schotterkörper des Mains. Selten finden

sich Stücke aus verkieseltem Holz. Kalkgerölle aus dem Muschel-

und Keuperkalk sind nicht sehr häufig und kaum angelöst.

Kieselsteine aus kristallinem Quarz sind in kindskopfgroßen

Stücken zu sehen, aber auch selten.

Bemerkenswerte Beobachtungen und Funde aus der

Kiesgrube:

Der Kies ist stellenweise sehr reich an Geröllen und ein

typisches Produkt eines extremes Kaltklimates während des

Hochglazials der würmzeitlichen Vereisung. Tonanteile und

organische Stoffe oder Reste fehlen völlig;

aufgenommen am 30.04.2011

|

Kieselschiefer - oder ein dunkler Hornstein?

Bildbreite 7 cm

|

Flint als Geröll mit der typischen Farbe, dem typisch

muscheligen Bruch und dem Glanz auf den Bruchflächen,

gefunden am 25.08.2013

Bildbreite 10 cm, |

Ungebrochener Kies, hauptsächlich aus Sandsteingeröllen

bestehend,

aufgenommen am 30.04.2011

|

Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit

einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am

Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,

Bildbreite 6 cm,

Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit

einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am

Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,

Bildbreite 6 cm,

gefunden am 14.06.2012.

Das ist der einzige Fund eines solches Mainachats, die aus

dem Oberlauf des Mains bekannt sind. Die als

"Mainachate" bekannten Gerölle stammen ursprünglich aus dem

Grenzkarneolhorizont des Buntsandsteins im Raum Bayreuth -

Kulmbach und Kronach in Oberfranken (SCHEIDER 2005).

|

Über dem reinen Schotter sind Sandlagen mit Tropfen- und

Würgeböden angeschnitten, die das Periglazial der Region

bezeugen. Über dem Sand befindet sich eine Tonschicht, die

tropfenförmig in den Sand eingedrungen ist,

aufgenommen am 30.04.2011

|

Eisdriftblöcke bis zu einem Gewicht von ca. 1 t bestehen

vorwiegend aus schlecht gerundeten Buntsandstein-Felsen, die

in den Schotterkörper eingestreut sind. Diese Steine werden

ausgehalten, an zentraler Stelle aufgeschüttet und zur

Gartengestaltung verwandt,

aufgenommen am 30.04.2011.

|

Der Inbegriff für einen Kieselstein: Quarz. Das weiße Geröll

stammt entweder aus dem Odenwald oder aus den Regionen der

Kristallingebiete Oberfrankens,

Bildbreite 7 cm

Bildbreite 9 cm

|

Vulkanische Gesteine, wie z. B. Basalte, kommen aus der

Heldburger Gangschar oder der Oberpfalz mit dem Main in den

Schotterkörper. In der Regel sind diese stark verwittert und

manche können mit der Hand zerbröselt

werden,

Bildbreite 11 cm

|

Solche Kalksteine aus den Muschelkalk- und Keupergebieten

oberhalb von Marktheidenfeld werden im Grundwasser des

Kieses angelöst und die Ionen sind der Grund für das "harte"

Trinkwasser aus der Niederterrasse des Mains,

Bildbreite 15 cm

|

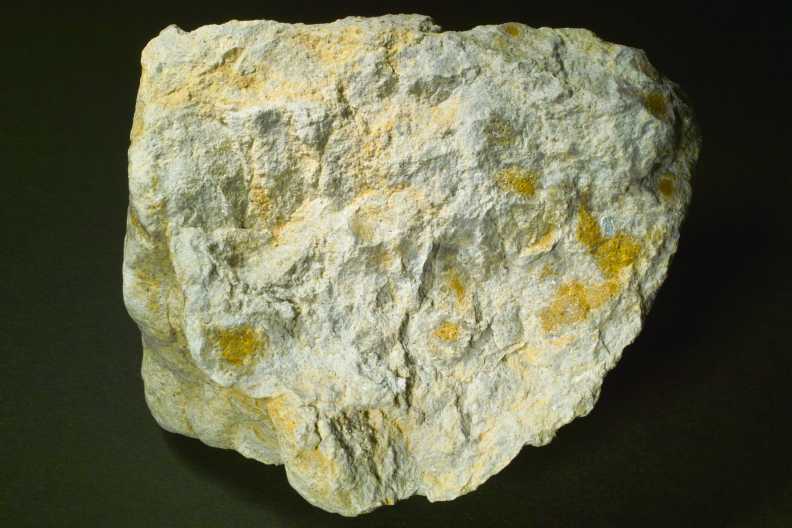

Kieselschiefer kommen ausschließlich im Frankenwald vor und

sind das Vorzeigegeröll der jungen Mainschotter. Es handelt

sich bei den auch als Radiolarit zu bezeichnenden Gestein um

ehemaligen Ozeanboden. Die gelbliche Färbungist eine Folge

von Eisenhydroxiden, die im Grundwasser ausgefällt wurden,

Bildbreite 15 cm

|

Brauner Hornstein, hier ein verkieselter Muschelkalk mit der

Erhaltung von Schalen und den geschlossenen Muscheln bzw.

Brachiopoden die jetzt als leere Hohlräume zu sehen sind,

Bildbreite 13 cm

|

90° zur einstigen Flussrichtung angeschnittene, mit feinem

Sand gefüllte und etwa 2 m breite Rinne im Kies,

aufgenommen am 23.08.2013

|

Dichter Hornstein, der die unterschiedlich porösen Lagen

nachzeichnet,

Bildbreite 13 cm

|

Sehr großes Stück (4 kg) speckiger Horstein mit einigen

Vertiefungen, in denen farblose Quarz-Kristalle gebildet

wurden,

Bildbreite 15 cm

|

Halber Stamm-/Astabschnitt eines fossilen Holzes aus den Sedimenten

des Mains,

Bildbreite 12 cm

|

Frisch gebrochenes Stück Holz

(verkieselt), welches vom Vorbrecher auf dem

Schwimmbagger zerkleinert worden ist; Sammlung Julius

KAPELLER, Hörstein

Bildbreite 13 cm

|

Weißes Quarzgeröll mit schwarzem Turmalin als

typischerBestandteil metamorpher Quarze; das Herkunftsgebiet

liegt vermutlich im Odenwald,

Bildbreite 7 cm

|

Rundlicher Kieselschwamm in einer schaligen

Hornsteinkonkretion,

Bildbreite 10 cm

|

Im Rahmen einer Führung durch den Großostheimer Forstwirt

Toni Schwanzer konnten die Besucher auch kaltzeitliche

Kiesablagerungen, Erosionsdiskordanzen, gradierte

Schichtungen und Rinnen anschauen. Anhand von Plänen wurde

die Rekultivierung der Kiesgrube in den nächsten Jahren

erläutert. Der Betriebsleiter, Herr Willi SCHLEGEL beschrieb

die Kiesgewinnung. Die Kinder hatten Spaß bei der Suche nach

besonderen Steinen. Anschließend gab es im benachbarten

Ziegenhof der Familie ZAHN leckeren Ziegen-Käse zur Probe.

Aufgenommen am 01.07.2017

|

Rhyolith aus einem bisher nicht bekannten Vorkommen

innerhalb des Einzugsgebiets des Mains. Das Gestein mit dem

porphyrischen Gefüge besteht aus weißlich alterierten

Feldspäten, Quarz und der Grundmasse, die von

mineralisierten Rissen durchzogen ist.

Bildbreite 6 cm

|

Sandstein mit Rissfüllungen aus weißem Quarz,

Bildbreite 12 cm

|

Typische Knollen aus Flint (Silex) mit einer weißlichen

Rinde und dem braunen Innern (Konkretion) aus der Kiesgrube

der Fa. Schumann & Hardt bei Babenhausen,

gefunden am 02.12.2017

Bildbreite 9 cm

|

Tertiärquarzit (frische Bruchfläche durch den Vorbrecher)

aus einem nicht bekannten Vorkommen Mainaufwärts,

Bildbreite 11 cm

Auch wenn man denkt, dass kaum noch Neunachweisemöglich

sind, wird man doch hin und wieder für Ausdauer belohnt.

|

Dünne Lage einem Manganoxids auf einem Sandsteingeröll aus

der Grenzzone des Grundwassers und der Atmosphäre,

Bildbreite 12 cm

|

Konkretion eines Eisenhydroxids mit dem Sand und Kies, mit

stellenweise ausgesparten Teilen, so dass der heraus

gefallene Sand Löcher erzeugt. Solche Bildungen entstehen

durch Migration von Eisenionen im Wasser und anschließendem

Fällen, so dass der Porenraum zwischen den Sandkörnern

ausgefüllt wurde,

Bildbreite 13 cm

|

Es ist nicht immer einfach, einen Stein zu bestimmen. Hier

liegt ein gut gerundete Schlacke mit Holzkohle vor. Aber

stammt das aus der Natur? In dem Fall sicher nein, denn so

etwas ist sehr selten und im Einzugsgebiet des Mains extrem

unwahrscheinlich bzw. gar nicht vorstellbar. Lange kann so

ein weicher Stein auch nicht transportiert worden sein. Ein

Stein, der durch Verschleppung in die Kiesgrube gelangte,

Bildbreite 10 cm

|

Abgerolltes Stück Diorit - ein sicher seltenes Stück, dann

der Diorit neigt bei der Verwitterung zur Vergrusung, so

dass es nur wenige Gerölle gibt.

Bildbreite 12 cm

|

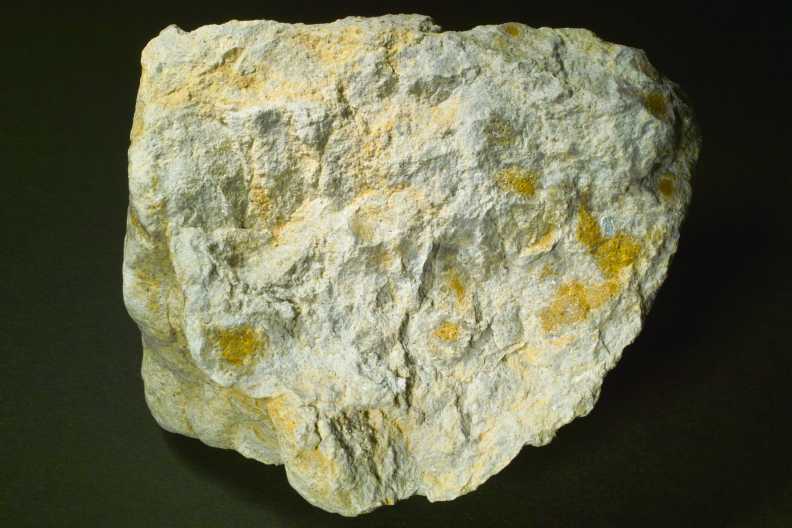

Im trockenen Zustand leichter und sehr weicher Kalktuff als

Süßwasserkalk aus dem Geröllspektrum des Mains, ein sicher

ganz seltenes Gestein. Das mainaufwärts nächste bekannte

Vorkommen ist heute Triefenstein,

Bildbreite 13 cm

|

Hornstein mit einem Achatband: oben roh, unten geschliffen,

Bildbreite 8 cm

|

Pegmatit mit reichlich Plagioklas,

Bildbreite 8 cm

|

Auf dem ersten Blick denkt man an einen Tertiär-Quarzit.

Unter dem Mikroskop offenbart sich dann einen Struktur, die

an einen verkieselten Vulkanit erinnert,

Bildbreite 11 cm

|

Rundliches, an der Oberfläche glattes, durch Fe-haltige

Sickerwässer bräunlich gefärbtes Geröll aus einem typsichen

Tertär-Quarzit, gefunden in der Kiesgrube der Fa. Weber

2020. Eine Unterscheidung zu den ähnlich aussehenden

Sandsteinen des Buntsandsteines ist nur nach einer

mikroskopischen Bemusterung möglich,

Bildbreite 10 cm

|

Eigenartiger Quarzit ohne Glimmerschüppchen, aber mit

Magnetit,

Bildbreite 6 cm

|

Sandstein mit zahlreichen Löchern,

Bildbreite 5 cm

|

Ein weiteres Beispiel für einen seltenen Stein, der nicht

natürlichen Ursprungs ist:

Straßenaufbruch aus Asphalt mit eingeschlossenen

Schotterbruchstücken aus einem grauen Kalkstein. Unter dem

Mikroskop erkennt man dann noch Quarzsand als Bestandteil im

Asphalt.

Bildbreite 10 cm

Solche Stücke gelangen durch Verschleppung in die Kiesgrube.

Man muss also immer kritisch prüfen, ob wirklich ein

Naturstein vorliegt oder ob der Stein eingeschleppt wurde -

insbesondere dort wo LKW-Verkehr vorhanden ist.

|

Teil eines einst etwa 30 cm großen, weißen und gut

gerundeten Gerölls mit einen schwarzgrauen Innern aus einem

vulkanischen Gestein. Die kaolinitisch alterierte, weiche

Rinde entstand vermutlich im Tertiär durch Verwitterung des

Gesteins. Es wurde ein Stück abgesägt und geschliffen,

Bildbreite 18 cm |

Zerklüfteterer Sandstein mit zahleichen Füllungen aus weißem

Quarz,

Bildbreite 13 cm

|

Weißlich alterierter Rhyolith mit zahlteichen, ebenfalls

weißen Quarz-Gängchen. Solche Gesteine sind aus Sailauf und

Eichenberg im Spessart bekannt,

Bildbreite 8 cm

|

Der klassische Kieselstein: Ein gut gerundeter, weißer

Quarz, vermutlich aus einem Kristallingebiet,

Bildbreite 7 cm

|

Ein Gestein aus (verwitterten) Feldspat-Körnern im Quarz

ohne Glimmer; solche Gesteine sind als Feldspat-Lagen-Gneise

aus dem Spessart bekannt,

Bildbreite 8 cm

|

Chalcedon aus dem Karneol-Dolomit-Horizont des

Buntsandsteins im Spessart. Das ist ein sehr unscheinbarer

Fund,

Bildbreite 6 cm

|

Ein ungewöhnlich großer, weißer Quarz von etwa 70 kg Gewicht

in der Überkornhalde der Kiesgrube, wo er auf eine

zukünftige Verwendung in einem Garten bereit liegt;

aufgenommen am 14.06.2020

|

Kieselig gebundenes Konglomerat mit runden Gneis-Geröllen

unbekannter Herkunft,

Bildbreite 6 cm

|

Problematikum: Ein von Quarz durchzogenes, rissiges Gestein

ohne dass man das aufgrund seiner Feinkörnigkeit ansprechen

könnte,

Bildbreite 7 cm

|

Sandstein-Konglomerat mit großen, weißen und gut gerundeten

Quarzen, wie man das aus dem Mittleren Buntsandstein

(Volpriehausen-Basissandstein),

Bildbreite 8 cm

|

Hornstein als verkieselter Kalkstein mit den Resten von

vermutlich schalenbildenden Organismen,

Bildbreite 5 cm

|

Feuerstein aus den Kalkgebieten im Main-Einzugsgebiet mit

den typischen Schlagmarken und der weißlichen

"Verwitterungsrinde",

Bildbreite 6 cm

|

Typischer Sandstein, das häufigste Geröll in den Kiesgruben

am Untermain,

Bildbreite 9 cm

|

Ein zerbrochener Tonstein mit einem Riss, in dem etwas

Pflanzenmaterial für eine Entfäbung sorgte,

Bildbreite 8 cm

|

Stark gerundeter, flintähnlicher Hornstein mit zahlreichen

Schlagmarken in der Oberfläche,

Bildbreite 7 cm

|

Kugelrunder, weißer Reduktionshof im Sandstein,

Bildbreite 9 cm

|

Schalig-glaskopfartiger Goethit verkittet und färbt Gerölle

aus der Kiesgrube Weber bei Großostheim. Und wie entsteht

das Loch im Kies? Nun, dort wo sich das Loch befand, war

eine Siderit-Konkretion; diese wurde gelöst und teils in

Goethit verwandelt, so dass der Hohlraum im Kies entstand -

siehe LORENZ (2022:94),

Bildbreite 10 cm

|

Sand. Bei einem leichten Regen spülte wenig Wasser den Sand

an den Böschungen ab und erzeugte Sandhaufen in der

Kiesgrube Akazienhof bei Babenhausen,

aufgenommen am 27.07.2021

|

Problematikum eines visuellen "Sandsteins"(?) mit einer

eigenartigen Bänderung. Dabei handelt es sich um ein

Prototaxites (LORENZ 2023:327ff). Gefunden im August 2021

bei Regenwetter,

Bildbreite 11 cm

|

Konglomerat mit weißen, gut gerundeten Quarzgeröllen in

einer Sandmatrix,

Bildbreite 8,5 cm

|

Verkieselte Koralle aus den Kalkgebieten Frankens. Diese

Hornsteine sind sehr beständig und auch zäh, so dass diese

in den Rheinschottern der Niederlande noch gefunden werden

können,

Bildbreite 7 cm

|

Extrem verwitterter Mylonit, der von vielen Rissen

durchzogen ist. Diese sind mit Chalcedon gefüllt und werden

aufgrund der Härte beim Transport im Kies herauspräpariert,

Bildbreite 9 cm

|

Heller Sandstein, von außen mit Eisenhydroxiden gefärbt,

Bildbreite 9 cm

|

Bruchstück eines Sandsteins mit dem Spurenfossil Skolithos.

Dabei handelt es sich um die Grabgänge von Lebewesen, die im

Sediment lebten,

Bildbreite 10 cm

|

cm.JPG)

Mit ringförmigen Eisenhydroxiden durchsetzter Sandstein als

scheibenförmiges Gerölle aus dem Mainschotter von

Großostheim,

Bildbreite 21 cm

|

cm.JPG)

Und noch ein Fund eines Sandstein-Gerölls mit dem

Spurenfossil Scolithos,

Bildbreite 6 cm

|

Kieselschiefer mit einer Verwerfung im Kleinmaßstab,

Bildbreite 6 cm

|

Sandstein mit einem Harnisch,

Bildbreite 7 cm

|

Kieselschieferbrekzie mit weißem Quarz,

Bildbreite 10 cm

|

Feinkörniger Quarz mit einem Quarzgang aus weißem Quarz,

Bildbreite 10 cm

|

Kieselkalk mit dem Rest einer Koralle, gefunden im Dezember

2022 in der Kiesgrube der Fa. Weber bei Großostheim.

Bildbreite 3,5 cm

|

Längliches Trachyt-Geröll aus dem Mainschotter - siehe auch

Detailfoto rechts,

Bildbreite 7,5 cm

|

Ausschnitt aus dem Foto links: Zersetzte Sanidin-Kristalle

in der von dunklen Bestandteilen durchsetzten Grundmasse;

Bildbreite 1,5 cm |

In den Schrägschichtungskörpern der Mainsande befinden sich

kryoturbate Würgestrukturen, etwa 2 m unter der Oberfläche.

Sande in der Kiesgrube der Fa. Schumann & Hardt,

Babenhausen,

aufgenommen am 27.02.2023

|

cm-2023.JPG)

Größeres, wenig abgerolltes Stück eines Pegmatits aus

Spessart oder Odenwald. Der Kalifeldspat ist

schriftgranitisch mit dem Quarz verwachsen. Dieser führt nur

wenig weiß verwitterter Plagioklas, dazu etwas Muskovit,

aber keinen Granat oder Turmalin;

Bildbreite 17 cm.

|

Rissiges Kieselschiefer-Geröll mit eisenreichen (roten)

Lagen und ohne die sonst so typischen weißen Adern aus

weißem Quarz. Quer zur Schichtung gesägt, geschliffen und

poliert,

Bildbreite 11 cm.

Das aus Quarz bestehende Gestein ist ungemein hart und nur

schwer zu bearbeiten.

|

Ein gut gerundeter Stein, weiß, schwer und ohne besondere

Merkmale. An der Oberfläche sind kleine Amphibol-Stängelchen

unter dem Mikroskop zu sehen. Erst der Anschlag mit dem

Hammer offenbart, dass es sich um ein basaltisches Gestein

handelt, welches an der Oberfläche weißlich verwittert ist

(Kaolinitisierung);

Bildbreite 15 cm

|

Geröll einer unscheinbaren Grauwacke (Gestein des Jahres

2023) mit den weißen Kluftfüllungen aus Quarz, die eine

Zeitstellung der Abfolge ermöglicht;

Bildbreite 7 cm

|

Konglomerat aus reichlich Kieselschiefer;

Bildbreite 7 cm

|

Graubrauner Quarzit mit einer weißen Lage, die um dessen

Dicke versetzt ist;

Bildbreite 5 cm

|

Steine suchen in Begleitung eines Kamerateams vom

Bayerischen Rundfunk aus Würzburg: Der 6jährige Elias

SCHRECK aus Karlstadt wird nach seinen Eindrücken gefragt,

nachdem er neben den üblichen Geröllen auch noch fossiles

Holz fand;

aufgenommen am 20.08.2023

|

Gneis-Geröll mit weißen, gewellten Quarzadern;

Bildbreite 6 cm

|

Dichter Hornstein mit vielen Schlagmarken;

Bildbreite 4,5 cm

|

Ovales Sandstein-Geröll mit einem Überzug aus Goethit, der

lackartig glänzt, aber an den höchsten Punkten ist der

Goethit abgeplatzt. Das Stück würde man bei unbekannter

Herkunft einer Wüste zusprechen;

Bildbreite 6 cm.

|

Ringförmiges Geröll einer rissigen Konkretion aus einem

feinkörnigen Kalkstein, durchzogen von weißen Adern aus

Calcit und Resten von fleckigem Eisenhydroxid. Gefunden in

der Kiesgrube der Fa. Weber in Großostheim;

Bildbreite 4,5 cm.

|

Weißer Quarz als Spaltenfüllung in einem glimmerhaltigen

Sandstein. Die schwarzen Punkte sind ein Manganoxid;

Bildbreite 8 cm.

|

Bruchstück eines braunen Siderits ("Toneisenstein" einer

Konkretion) mit den Resten einer Oxidationsrinde aus Goethit

- links an dem Stück im Foto;

Bildbreite 7 cm.

|

Schalige Goethit als Konkretion aus dem Sand mit noch Resten

des entfärbten Sands in schwach gebundener Form im Innern.

Gefunden in der Kiesgrube der Fa. Schumann & Hardt am

Akazienhof bei Babenhausen;

Bildbreite 6 cm.

|

Merkwürdiges, stark gefalteter, hellweißer Muskovit- und

Feldspat-führender Quarzit als längliches Geröll aus dem

Mainschotter von Großostheim. Die größeren Körnchen bestehen

aus einem Kalifeldspat;

Bildbreite 12 cm.

|

Quarzitisches Sediment mit weißen, parallelen Adern aus

Quarz, welches im anstehenden Gestein Quarz-Klüfte sind. Der

Quarz besteht aus senkrecht zur Kluft stehenden Kristallen;

Bildbreite 9 cm.

|

Harnisch mit einer typischen Streifung und Resten einer

verkieselten Reibungsbrekzie auf dem kieseligen Sandstein;

Bildbreite 7 cm.

|

Gebändertes Quarz-Geröll mit Suturen, nachgezeichnet von

braunem Eisenhydroxid aus dem Sediment. Die Herkunft des

weißen Gesteins ist unbekannt;

Bildbreite 8 cm.

|

Heller, feinkörnig-kieselig gebundener Sandstein mit

Belastungsmarken, möglicherweise ausgelöst im noch

unverfestigten Sand durch ein früheres Erdbeben;

Bildbreite 17 cm.

|

Für die 2026er Ausstellung in Messel schaufeln Mitarbeiter

aus Messel Kies in einen Anhänger. Dazu wurden Fotos der

kaltzeitlichen Sedimente in den Kieswänden erstellt. Ein

Team des Hessischen Rundfunks begleitet die Vorarbeiten und

der Beitrag wird im Januar 2026 gesendet;

aufgenommen am 17.11.2025

|

Goethit einer plattigen Konkretion mit Schrumpfrissen, in

denen auch Lepidokrokit und Reste des Siderits finden sind;

Bildbreite 2 cm.

|

Gebänderter Hornstein mit Schlagzwirbeln;

Bildbreite 5,5 cm

|

|

Tag der offenen Tür 2025

Der Tag der offenen Tür am 24.08.2025 war geprägt von einem blauen

Himmel mit weißen Wolken. Es kamen sehr viele Besucher und manche

warteten lange geduldig, bis sie eines der Bagger oder Dumper

fahren und bedienen durften. Und Kinder hatten Spaß, denn sie

durften nach Herzenlust im Sand spielen und rutschen. Man ließ die

Anlage vom Schwimmbagger bis zur Aufbereitung laufen und es wurde

in Kleingruppen Führungen angeboten, in denen erklärt wurde, wie

der Sand und Kies aufbereitet wird. In der Fahrzeughalle konnte

ein Infofilm angeschaut werden, dazu wurde Musik, Speisen und

Getränke angeboten.

Es gab auch einen Stand für die Geologie mit den typischen

Geröllen aus dem Kies, dazu fossiles Holz und Knochen bzw. Zähne

vom Mammut, welches vor ungefähr 30.000 Jahren im Maintal lebte.

Im Hintergrund konnte man die Sedimente des Mains erkennen, darin

auch Erosionsdikordanzen und tiefe Rinnen eines natürlichen, stark

mäandrierenden Flusssystems in der letzten Kaltzeit. Dazu gab es

noch ein Poster über Radiolarit bzw. Kieselschiefer als Leitgeröll

des Mains, dazu auch ein etwa 15 kg schweres Stück.

Niedernberg 2023

Am Sonntag, den 30.04.2023 wurde der Kulturweg "Blechkatzen im

Honischland" in Niedernberg mit mehr als 200 Besuchern eröffnet.

Bei blauem Himmel und Sonnen-

schein gab es auf dem 10 km langen Weg Erläuterungen zu den neu

aufgestellten Tafeln. Für die, die bis zum Ende durchgehalten

haben, gab es am Badesee Belegstücke

des Leitgerölls in den jungen Mainsedimenten mit Erläuterungen zur

Calcium-Kompensations-Tiefe, den Kieselschiefer (auch bekannt als

Radiolarit oder Lydit). Dazu gab

es einen Infozettel, auf dem die Entstehung, Alter und Herkunft

vermerkt ist.

Erlebnistag 2013

Am leider wettermäßig nicht sehr schönen Sonntag, den 25.08.2013

wurde von Fa. Weber in Großostheim ein Erlebnistag veranstaltet.

Mehrere hundert Besucher kamen in die Kiesgrube. Den größten

Zuspruch hatten die technischen Geräte, wo Vater und Sohn nach

Wunsch Baggern oder Dumper fahren konnte (mancher Vater schien

mehr begeistert zu sein als die Kinder). In einem eigenen Bereioch

wurden die Produkte vorgestellt.

Joachim LORENZ hatte die Geologie zum Anfassen dabei: Neben den

Geröllen aus Quarz, Basalt, Kalk, Horstein, Flint auch

versteinertes Holz. Als Besonderheit gab es das Schulterblatt, den

ein Stück eines Unterschenkels und einen großen Backenzahn eines

Wollhaar-Mammuts zum Anfassen. Trotz des Regens kamen die Besucher

begeistert und wurden auch über Schwimmbagger, die Aufbereitung

und die Biologie durch den LBV informiert. Am Wasser konnte man

Edelsteine waschen, so dass für Kinder auch gesorgt war. Ein

kleines Kino und der Bereich zum Essen und Trinken rundeten die

Veranstaltung ab.

Kiesgrube der Fa. Weber, Bürgstadt

Die Fa. Weber fördert im Bereich von Bürgstadt ehemalige Mainsande

und darin eingeschuppte Sande aus den Seitentälern bzw. der Hänge

der Sandsteinberge der Umgebung. Sie haben eine völlig andere

Zusammensetzung der Gerölle wie die Mainschotter am Untermain.

Zu den Sanden aus dem Main wird auch der Buntsandstein aus dem

Steinbruch Kirschfurt zur Schotter und zu einem scharfen Sand mit

roter

Farbe gebrochen (links im Bild).

aufgenommen am 18.08.2012

In dem Baggergut aus dem Main sind Schalen von Mollusken (viele

Muschelschalen und wenige Schneckengehäuse) enthalten. Durch die

Aufkonzentration am Fuß der Halden können diese Schalen das Kies

fast völlig bedecken. Diese Schalen sind bei der Verarbeitung zu

einem qualitativen hochwertigen Kies bzw. Sand ein Problem und man

entfernt diese Schalen soweit es technisch mit einem vertretbaren

Aufwand möglich ist.

aufgenommen am 18.08.2012

Zu dem Betrieb gehört noch eine Recycling-Anlage für Bauschutt

und eine Asphalt-Mischanlage (Main-Tauber-Asphalt) und weitere

Firmen auf dem weitläufigen Betriebsgelände.

Schilf im Gegenlicht der Wintersonne

aufgenommen am 15.12.2007

Kiesgruben sind auch biologisch sehr schnelllebige Orte; die

Sukzession der Pflanzen führt in wenigen Jahren zur Verlandung von

(flachen) Seen (Wasserlinsen, Schilf, Erlen ...) und dem völligen

Zuwachsen bis zum Wald (Klimax in der

Region). Wenn Bodendecker den Boden begrünt haben, folgen

Brombeeren und dann in deren Schutz Birken. Dies dauert nur wenige

Jahre. In deren Schatten folgen dann weitere Baumarten. So ist

nach ca. 50 Jahren von einer Kiesgrube nichts mehr zu sehen.

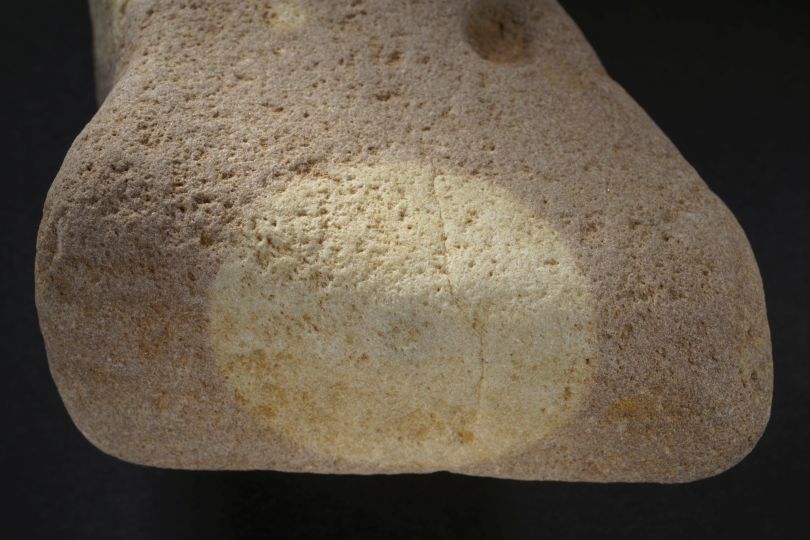

Kieselsteine oder Gerölle ("Mainkiesel) sammeln

Bildbreite 5 cm, je Vorder- und Rückseite (Sammlung Nr. 9040)

Der Anfang einer Leidenschaft:

Das ist der Stein mit dem im Frühjahr 1969 mein Interesse an den

Steinen geweckt wurde.

Der ca. 3 cm große, aus Hornstein bestehende Kieselschwamm, fand

ich beim Spielen in einer Baugrube an der Birkenstraße zur

Errichtung eines Wohnhauses in der Nachbarschaft. Durch die

Struktur erinnert das Stück wegen des "Stielansatzes" an einen

"vertrockneten Pfirsich". Die Neugier war geweckt, auch wenn

niemand aus meinem Umfeld sagen konnte, was das ist. Nun, da

halfen auch die ersten Bücher nicht und auch die Lehrer in der

Schule. Und auch keiner meiner Verwandten oder Freunde meiner

Eltern.

Dass es kein "Pfirsich" sein kann, dachte ich mir bereits. Aber

richtig deuten konnte ich das Stück erst viele Jahre später, als

ein Paläontologe das Stück sah und ich die wahre Natur als

fossiler Kieselschwamm erklärt bekam. Aber fortan suchte ich wegen

der Nähe zu den Kiesgruben nach den Mineralien und Gesteinen der

Mainschotter. Nun förderte mein Vater das Interesse, gab mir ein

Buch und das Ergebnis waren Besuche in Idar-Oberstein, in den

Jura-Kalken bei Pottenstein, in der damals noch im Abbau stehenden

Sulfid-Grube "Bayerland" bei Waldsassen im Fichtelgebirge

und ein Urlaub im Alpen-Kristallin im Rauris in Österreich. Aber

ich erkannte schnell, dass eine Beschränkung auf den heimatlichen

Spessart die bessere Wahl sein wird.

Auch ein Stück eines Kieselschwamms,

gefunden am 11.06.2011

in der Kiesgrube der Fa. Volz und Herbert, Hörstein,

Bildbreite 10 cm.

Zurück zur

Homepage oder an den Anfang der Seite

Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit

einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am

Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,

Bildbreite 6 cm,

Konkretion aus Hornstein mit einem roten Achat mit

einer glaskopfartigen Oberfläche im einst hohlen Innern; am

Rand ist die umnlaufende Bänderung deutlich erkennbar,

Bildbreite 6 cm,