im Spessart und seine Mineralien

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

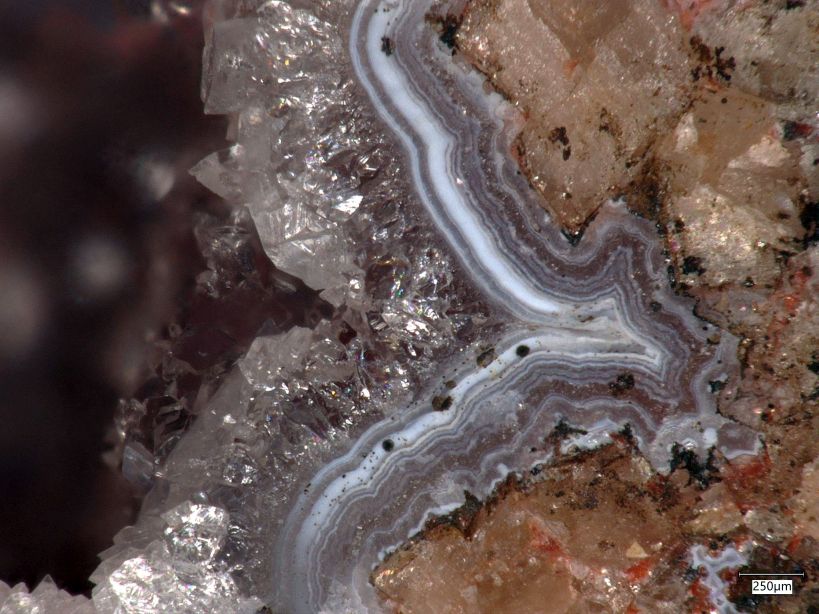

Gebänderter Chalcedon (Achat) auf

Dolomit, gefunden 1977,

Bildbreite 5 mm

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Gebänderter Chalcedon (Achat) auf

Dolomit, gefunden 1977,

Bildbreite 5 mm

Am Rande des kristallinen Spessarts um Alzenau i. Ufr. treten

nördlich davon die Sedimente des Zechsteins, umgeben von denen des

Rotliegenden, als ungebankte Dolomite zu Tage. Sie wurden früher

als Rohstoff zur Kalkherstellung abgebaut und beim lokalen

Kalkbrennen genutzt.

Im Zuge von Baumaßnahmen wurden Aufschlüsse geschaffen. Dabei

konnten einige interessante, farbige Mineralien, wie Quarz, Chalcedon

(auch als Achat), Baryt, Azurit

und Malachit, gefunden werden, die auch

in der älteren Literatur des vorigen Jahrhunderts schon einmal

beschrieben wurden. Zusätzlich konnten weitere Mineralien bestimmt

werden.

Der grösste Teil der Funde befindet sich im seit 2006 wieder

eröffneten Museum der Stadt Alzenau in

Michelbach und die schönsten sind dort ausgestellt.

| Azurit | Chrysokoll | Malachit |

| Baryt | Dolomit | Manganomelan |

| Calcit | Goethit | Quarz |

| Chalcedon | Illit |

Kalkige bis dolomitische Sedimente stehen wenige hundert Meter

nördlich der Stadt Alzenau in Unterfranken an. Hier wurde schon

seit langem Dolomit abgebaut und daraus

"Kalk" gebrannt. Dies belegen die Reste von kleinen Schürfen, die

bis Mitte der 70er Jahre erkennbar waren.

Bei zwei Baumaßnahmen wurden nördlich des Rothen-Berges bei

Alzenau größere Mengen des Zechstein-Dolomits weiter

aufgeschlossen:

a. Bau der Umgehungsstraße von der BAB 45 Aschaffenburg-Gießen, Anschlussstelle Alzenau bis nach Michelbach in den Jahren 1976 - 77 (GK 1:25.000, Blatt 5920 Alzenau in Ufr. R 350578 H 555135), nur wenig nördlich der unten genannten Reithalle.

b. Bau einer großen, später noch erweiterten Reithalle zw. Alzenau und Michelbach ca. 1977 (GK 1:25.000, Blatt 5920 Alzenau R 350578 H 555128).

Beide Aufschlüsse sowie das Gestein selbst sind infolge der

schnellen Verwitterung als auch der Begrünung bzw. der Bebauung

heute nicht mehr zugängig. Hier kann man nur auf zukünftige

Baumaßnahmen hoffen, dass die Gesteine nochmals angeschnitten

werden.

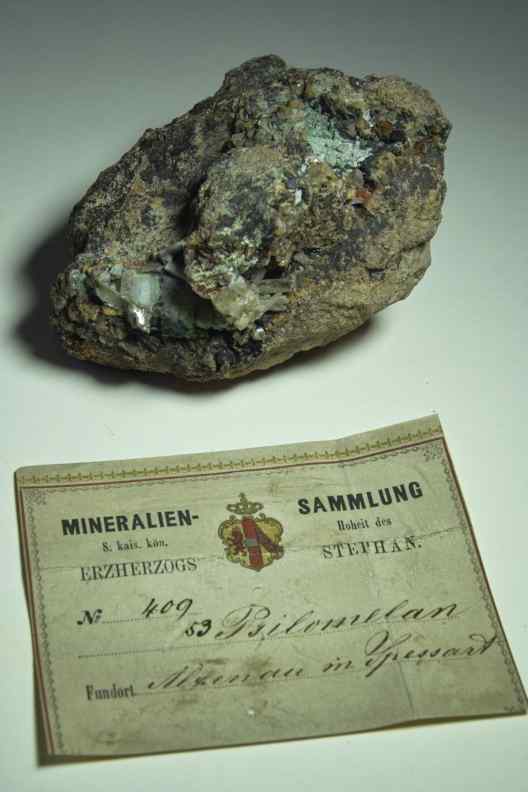

Die Fundstelle war bereits im 19. Jahrhundert bekannt. Stücke von

hier gelangten sogar in die berühmte Sammlung des Erzherzogs

Stephan Victor von Österreich (*1817 †1867),

die später von dem Industriellen Carl H. C. L. RUMPFF (*1839 †1889; er war Teilhaber an der chemischen

Fabrik von Bayer in Leverkusen) gekauft und gemehrt wurde. Diese

ca. 14.000 Stücke umfassende Sammlung gelangte durch eine

Schenkung an das Museum für Naturkunde in Berlin, wo ein Großteil

der Sammlung heute noch verwaltet wird:

"Psilomelan" auf Baryt und darüber weißer Chalcedon auf dem

Zechstein-Dolomit aus Alzenau mit einem randlich

beschnittenen Zettel der Sammlung Carl RUMPFF (*1839 †1889),

Museum für Naturkunde in Berlin, Sammlung

Nr. 2006-10274;

aufgenommen am 15.02.2013

Im Stadtgebiet von Alzenau finden sich als kristallines

Grundgebirge die dunklen, metamorphen Gesteine der Alzenauer

Formation. Sie bestehen aus Amphiboliten, Kalksilikatgesteinen,

Graphitquarziten und Hornblendegneisen. Man deutet sie heute als

die wechselnde Abfolge während des Kambriums untermeerisch

geförderten Basalten, Mergeln und Kieselschiefer, die bei der

späteren Gebirgsbildung im Karbon Temperaturen von ca 630° C und

einem Druck von 5.000 bar ausgesetzt waren.

Mit Ende des Karbons (ca. 285 Ma war die Landoberfläche des

variskischen Gebirges weitgehend eingeebnet. Es bestand aufgrund

der Härteunterschiede der Spessartgesteine ein kleinräumig

gegliedertes Abtragungsrelief mit einer Schüttrichtung zur

Wetterau hin. Die Rotliegend-Sedimente des Alzenauer Raumes

enthalten neben den typischen Spessart-Geröllen auch Stücke aus

dem Taunus.

Mit Beginn des Zechsteins (ca. 235 Ma) wurde unser Gebiet von

einem flachen Meer bedeckt, welches von Norden her transgredierte.

Diese carbonatischen Ablagerungen werden hier beschrieben. Das

stark differenzierte Relief des Spessarts bildete mit ihrer

lagunären Landschaft die Basis für die Ausfällung der

unterschiedlichen Fazies dieser eintönigen Sedimente (wie z. B.

Normal-, Schwellen-, Sapropel- und Algendolomite,

sulfatisch-karbonatische Mischgesteine), die die unterschiedlichen

Bereiche der Lagunen und ihrer verschiedenen Wassertiefen,

Salzgehalte usw. repräsentieren.

Wie mächtig die Folge des Zechsteins in Alzenau abgelagert wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Sicher wurde der auch hier der heute abgetragene Bröckelschiefer sedimentiert, sowie auch die bekannten Ablagerungen des Buntsandsteines, da sie beide aus dem Vulkanit von der Strütt bei Mainaschaff bzw. dessen Schlotbrekzie belegt sind.

In weiten Teilen am Rothenberg westlich von Alzenau gibt es (wie

bei Hörstein, Dettingen und Kleinostheim) nahezu völlig verkieselte Zechstein-Dolomite. Es

handelt sich in Alzenau meist um gut gerundete Steine (Blöcke),

oft mit gut erkennbarem Windschliff und einer sehr typischen,

narbigen Oberfläche:

Zechstein-Sedimente als wechselhafte, carbonatische Gesteine

(Schwellenkarbonate, Z1 (Werra-Serie)) wie Mg-haltige Kalke bis

hin zu einem Dolomit treten, oft auch

verkieselt, nördlich bis nordöstlich der Stadt Alzenau auf. Sie

werden von den schlecht aufgeschlossenen, schwach gefestigten,

konglomeratischen Sedimenten des Rotliegenden begleitet. In ihnen

finden sich auch Gerölle des Rhyolithes von Sailauf, welches eine

frühere Entwässerungsrichtung des Gebietes das heute den Spessart

darstellt, belegt.

Die carbonatischen Gesteine sind am Spessartrand wie auch in

Alzenau teilweise völlig verkieselt und treten hier als rundlich

freigelegte Blöcke zu Tage. Sie wurden im Pleistozän wohl durch

die überdeckenden Sande teils zu Windkantern geschliffen, wie

Lesesteinbefunde in der Umgebung des Fundortes dokumentieren. Die

quarzitischen Gesteine sind dann sehr verwitterungsresistent,

werden freigelegt, können deshalb leicht gefunden und auch

kartiert werden.

Die Baustelle der Umgehungsstraße zwischen Michelbach und Kahl in

Höhe von Alzenau.

Hier waren die Sediemente des Rotliegenden und des Zechsteins

aufgeschlossen. Der

Aufschluss des Baryt-Ganges liegt weiter hinten. Der weiße Opel

Kadett C Caravan mit

dem Kennzeichen ALZ P 738 war das Auto meines Vaters. Die wahre

Bedeutung des

Aufschlusses hatte ich seinerzeit nicht erkannt,

aufgenommen im Juli 1977.

Das Foto wurde 1997 veröffentlicht und dann war das Dia beim

Schriftleiter des

Naturwissenschaftlichen Vereins verschollen. Deshalb wurde das

Foto in dem Buch

"Spessartsteine" nicht abgedruckt. Bei Umräumarbeiten am

30.03.2018 wurden die

Fotos mit anderen wieder gefunden.

Beim Bau der Umgehungsstraße ergab sich im Bereich der heutigen

Straße folgendes Bild: Schwer zu klassifizierende,

konglomeratische Sedimente des Rotliegenden, vorwiegend aus

gerundeten Quarzen und verschiedenen Gneisen, bilden das Liegende.

Das Grundgebirge wurde nicht aufgeschlossen. Dolomitische

Zechstein-Sedimente als drusenreiche, schlecht bis sehr gut

gebankte Gesteine von ca. 7 m Mächtigkeit bilden hier bei Alzenau

das Hangende. Die barytarmen Dolomite ließen sich Richtung

Michelbach über ca. 50 m verfolgen. Paläokarsterscheinungen, sonst

in den Dolomiten des Vorspessart verbreitet, wurden hier nicht

beobachtet.

Eine Verwerfung, begrenzt durch einen fast senkrecht einfallenden,

NO-SW streichenden Baryt-Gang, trennte den Dolomit vom

Rotliegenden. Der vorwiegend schmutzig weiß erscheinende Baryt-Gang erreichte eine Mächtigkeit von bis

zu 2 m; auf der Nordseite waren die Hohlräume recht zahlreich. Der

umgebende Dolomit war auf weiteren 20 m in östlicher Richtung von

zahllosen Baryt-Nestern durchzogen. Das Ganze wurde nach oben hin

durch die pleistozänen Flugsandfelder und Lössüberdeckungen

verhüllt.

Die Sedimente des Zechsteins sind im Spessart an vielen Stellen

aufgeschlossen, überlagern das Grundgebirge und werden ihrerseits

vom Buntsandstein verdeckt. Sie tauchen flach nach Osten ab und

können dort nur noch durch Bohrungen nachgewiesen werden.

Es sind die Ablagerungen des Zechstein-Meeres, eines sehr flachen

Meeres, welches sich nach dem Abtragen des variskischen Gebirges

von Norden hierher ausbreitete. Die liegenden Schichten, der

Kupferletten genannt, sind dünn und oft sehr reich an Mineralien,

die die Metalle Kupfer, Blei, Zink und seltener Silber enthalten.

Die Kupferletten waren eine der Grundlagen des früheren Bergbaues

auf diese Bunt-, Schwer- und Edelmetalle im Spessart (z. B.

Huckelheim, Bieber oder Großkahl). Später brachten hydrothermale

Lösungen reichlich Barium als weißen, spätigen, auffallend

schweren Baryt. Die im Gestein zirkulierenden Wässer haben einen

Teil der Metalle aus den Kupferletten gelöst und an anderer

Stelle, meist oberhalb des Kupferlettens wieder ausgeschieden.

Diese sind als Anzeiger der Metallgehalte oft intensiv blau oder

grün und fallen deshalb leicht auf.

Die Dolomite enthalten als Flachwasserbildung, keine oder nur sehr

wenige, meist sehr schlecht erhaltene Fossilien.

Die zahlreichen, unförmigen, z. T. auch großen Hohlräume die sich

dem heutigen Betrachter als Drusen darstellen, entstanden, als die

Umwandlung zum Dolomit einsetzte

(Austausch des Ca durch Mg); dies ist mit einer beachtlichen

Volumenreduktion verbunden. Sie sind oft mit einem Rasen aus

Dolomit-Kristallen ausgekleidet. Der Dolomit ist im Gegensatz zu

dem Kalk viel weniger in Wasser löslich, weshalb es hier im

Spessart keine Kluftsysteme gibt, die zu begehbaren Höhlen

erweitert wurden.

Eine andere Deutung sieht die Hohlräume als Lösungskavernen, die

früher mit Sulfaten wie z. B. Gips, gefüllt waren.

Kalkbrennen war früher eine weit verbreitete Tätigkeit, die im

Kleingewerbe an fast allen Zechstein-Dolomit-Vorkommen ausgeführt

wurde. So gab es noch in diesem Jahrhundert zahlreiche Kalköfen im

Vorspessart und es sind zahlreiche Überreste von Kalköfen

aufgefunden worden. Diese Öfen wurden mit Holz befeuert. Neben

Kalke zu Bauzwecken wurde auch schon Düngekalk erzeugt.

Erste Berichte darüber finden sich - wenn auch Alzenau, damals 500

Einwohner mit 112 Häusern, nicht wörtlich genannt wird - bei

BEHLEN (1823, Bd. 1, S. 57). Er beschreibt erstmals den

geologischen Aufbau. Ausführlich werden auch die damals noch

bergbaulich genutzten Zechstein-Dolomite beschrieben. Zur Nutzung

des Gesteins führt er aus:

"Diese Gebirgsart ist es, welche in technischer und ökonomischer Hinsicht für diese Gegend des Spessarts von bedeutendem Nutzen wird, indem viele mit Ziegelhütten verbundene Kalköfen daran gutes Baumaterial und ein treffliches Düngungsmittel bereiten. Der daraus gebrannte Kalk hat durchaus eine rein aschgraue Farbe, und zerfällt, besonders von den weichen Abänderungen, gleich in der Luft, zum Theil selbst schon im Ofen, zu einem aschähnlichen Mehl."

Auch in Alzenau gab es Kalkbrennereien mit Kalköfen. H. BÜCKING (1892:158) erwähnt Steinbrüche wo der Dolomit in bis zu 5 m Mächtigkeit aufgeschlossen ist. Mündlich überliefert sind eine Kalkbrennerei bei der ehemaligen Gastwirtschaft "Funke-Keller" bzw. auf dem Gelände des Baugeschäftes Peter Kresslein (Hanauer Str. 89). Die zweite fand sich unweit der heutigen Reithalle zwischen Alzenau und Michelbach, nicht weit von der Fundstelle der hier beschriebenen Mineralien. Weiter gibt es in den Akten des Alzenauer Stadtarchivs mehrere Gewerbeanmeldungen über Kalkbrennereien (19.2.1879 Sebastian Ludorf Ziegel- und Kalkbrennerei, desgleichen 1.7.1885 Sebastian Funk und 11.10.1887 Adolf Ludorf für eine Feldbrennerei).

Der Kalk bzw. Dolomit wurde in Stücke gebrochen und in einfachen

Schachtöfen mit Holz, später wohl auch mit Kohle gebrannt,

gelöscht und dann zu den bekannten Bauzwecken verwendet. Auch als

Düngekalk für die mageren Böden des Vorspessarts fand das Material

Verwendung.

Dabei wird das hier verwendete Gestein als eine Verwachsung aus

wechselnden Anteilen Ca- und Mg-Carbonat auf über 900 - 1.000°C

erhitzt und in CaO bzw. MgO überführt, wobei CO2 frei

wird. Die entstehenden Klinker werden zu einer pulvrigen Masse

gemahlen und abgesackt. Zur weiteren Verwendung wird in Wannen

Wasser zugesetzt, welches sich unter einer enormen

Wärmeentwicklung zu Ca- bzw. Mg(OH)2 verbindet. Der

dann gelöschte Kalk eignet sich als Grundlage für Farben, Putze,

Mörtel zum Mauern und für Dünger. Die Aushärtung erfolgt über die

Aufnahme von CO2 aus der Luft, wobei sich wieder

Ca-Carbonat bildet, welches die einzelnen Mörtelteilchen dauerhaft

verbindet.

Die aus hiesigen, etwas manganhaltigen Gesteinen gewonnenen

Brannt- oder Schwarzkalke (!) sind aufgrund des Mn-Gehaltes sehr

dunkel, so dass eine Verwendung für Anstriche entfällt.

1936 existierten wohl so gut wie keine Erinnerungen an den damals

schon weit zurückliegenden Abbau, denn in dem umfangreichen Werk

"Die nutzbaren Mineralien, Gesteine und Erden Bayerns" wird nur

das Vorkommen von Dolomit erwähnt:

"O. von Alzenau (5 m mächtiger, verkieselter Dolomit; hartes,

wackiges, graues, löcheriges Gestein, brauneisenreich und

Schwerspat führend);"

Die Beschreibung trifft recht gut die an der Oberfläche sichtbaren

und freigewitterten Gesteinsstücke.

Von den ehemals so zahlreichen Kalkbrennereien im Spessart

existiert heute nur noch die Fa. Hufgard in

Rottenberg, die gleiches Material wie in Alzenau in Steinbrüchen

der Umgebung bricht und in einem weithin sichtbaren Betrieb zu

Branntkalk verarbeitet. Das Kalkbrennen wird dort 2023

eingestellt.

Folgende Mineralien konnten in den Sedimenten des Zechsteins

nachgewiesen werden:

Quarz SiO2

Der sonst in der Natur so weit verbreitete, in Dolomiten wohl eher

seltene Quarz findet sich in zwei sehr leicht unterscheidbaren

Modifikationen:

a. Kristalliner Quarz in Form von sichtbaren idiomorphen Kristallen.

Farblose Rasen aus kleinen Quarzkristallen auf Chalcedon (Achat),

Bildbreiten links ca. 7 cm, rechts 3 cm

Im Dolomit fanden sich Drusen von bis zu 20 cm Durchmesser, die

völlig mit einem dünnen Rasen aus bis zu 0,5 mm großen, meist

farblosen Quarzkristallen überzogen waren. Die Kristalle zeigen

kaum ein Prisma und in der Regel nur die Pyramide, deren Flächen

stark glänzend sind. Die Flächen zeigen kleine Strukturen, die

Vizinalflächen gedeutet werden können. Die dunklen Farben

entstehen in der Regel durch den braunen Untergrund. Oft

überziehen die Kristallrasen als abhebbarer, nur dünner Belag die

rhomboederförmigen Dolomit- oder tafelige

Baryt-Kristalle oder überkrusten meist nicht

mehr vorhandenen Manganomelan. In einigen Fällen sind die

Kristallüberzüge grün, wohl durch darunterliegenden Malachit. Die bläulichen Farben entstehen

durch den darunterliegenden Chalcedon.

In wenigen Fällen überzieht eine weiße bis bräunliche Schicht aus

Chalcedon den Quarz.

Kleinere Drusenfüllungen des Dolomits sind sehr häufig mit

winzigen, weißen Quarz-Kristallen, oft über

einer mm-dicken Schicht aus weißem bis leicht hellgrünem

Chalcedon, ausgekleidet. Der Untergrund aus Dolomit-Kristallen

fehlt hier.

In Teilen des Dolomits sind bis in den mm-Bereich alle Hohlräume

mit einer dünnen Schicht aus völlig farblosen Quarzkristallen

ausgekleidet.

Schmale, nur mm-mächtige Risse und Klüfte im Dolomit können

ebenfalls mit weißem Chalcedon, etwas schwarzem Manganomelan und

dann mit farblosem Quarz, dessen Kristalle sich in der Mitte

berühren, ausgefüllt sein.

b. Als feinstkristalliner Chalcedon, in gebänderter Form auch als

Achat benamt:

Chalcedon ist sehr verbreitet als mm-dicker, lagiger Belag in den

bis zu faustgroßen Drusen zu finden. Die Farbe schwankt von weiß

über grün bis hin zu einem zarten blau ("aquamarin"). Färbender

Bestandteil ist sehr wahrscheinlich Malachit

mit wechselnden Anteilen von Azurit . Der

Chalcedon wird fast immer von kristallinem Quarz überzogen oder

ist davon unterlagert; mehrfache Wechsel wurden auch gefunden. Der

bis zu 5 mm dick werdende Chalcedon wird meist durch eine dünne

Schicht aus einem schwarzen Manganomelan

oder von faserigem, grünen Malachit von den darunterliegenden

Mineralien Dolomit oder Baryt getrennt. Eine Fluoreszenz des

Chalcedons bei Bestrahlung mit UV-Licht tritt nicht auf.

Da ein lagiger, verschiedenfarbiger Aufbau in den nur mm-dicken

Lagen des dann meist grauen Chalcedons vorliegt, kann man von

einem Achat mit gemeiner Bänderung sprechen. Die Färbung variiert

in der Regel von einem hellen grau bis zu schneeweiß.

Achat als mm-dicker Überzug in einer Druse im Dolomit, überkrustet

von farblosen Quarz-Kristallen,

Bildbreite 3 cm

Entgegen der durch andere Personen vorgenommenen, visuellen

Bestimmungen, konnte ohne Mikroskop Chrysokoll

beobachtet werden. Die als "Chrysokoll" bestimmten, massiven

Stücke wurden röntgendiffraktometrisch einwandfrei als Quarz

bestimmt.

Goethit

FeOOH

Erdiger, blättriger oder strahliger, brauner Goethit füllt

seltener gemeinsam mit dem Manganomelan

Hohlräume aus. Er ist auch färbender Bestandteil des dann

hellbraunen Gesteins in der Nähe von Drusen und Klüften.

Gemeinsam mit farblosem Baryt wurden

hellbraune, glaskopfartige, mm-große Massen gebildet. Dünne

Schichten färben den Baryt, das viele, dünne Spalten damit

ausgefüllt sind.

Manganomelan

Nicht näher bestimmbare Mn-Mineralien bilden bis zu 3 cm-große,

dünne, wiederholt schalige und stalagtitische Beläge neben und

unter dem Quarz, seltener auch in den Drusen

des Baryts. Dünnste, kaum haftende und rissige Beläge überziehen

die Dolomit-Kristalle und werden in der Regel von Chalcedon

überzogen. Seltener sind solche Dendriten auf dem Chalcedon,

teilweise auch unter dem farblosem Quarz, was dem Chalcedon ein

"schmutziges" Aussehen verleiht.

Kristalliner Quarz mit schwarzem Manganogel

auf dem Dolomit,

Bildbreite 5 cm

In einem Fall konnte ein kleines Aggregat eines ehemaligen, nicht

näher ansprechbaren Sulfides unter einem dünnen

Manganomelan-Überzug erkannt werden. Es war in Goethit

umgewandelt worden. Der Manganomelan schützte die erdige

Pseudomorphose vor der Zerstörung.

Typische, moosförmige Dendriten (keine Fossilien!) sind sehr weit

verbreitet auf den Klüften des Dolomits, im Dolomit selbst und auf

den Spalten des weißen Baryts zu beobachten.

Die schwarzen Mn-Oxide bestehen wie an anderen, vergleichbaren

Fundorten aus nicht näher bestimmbaren, weil fast völlig

röntgenamorphen Mn-Oxiden, die mit dem Namen Manganomelan belegt werden können.

Calcit CaCO3

Das verbreitete Mineral ist selten als Auskleidung einzelner

Drusen im Baryt auf farblosem Quarz zu

beobachten. Die kleinen, weißen Kristalle erreichen kaum eine

Größe von 1 mm. Sie zeigen einen skalenoedrischen Habitus, sind

deutlich angelöst und besitzen kaum einen Glanz auf den

Kristallflächen. Farblose Kristalle auf Quarz sind sehr selten.

Im Dolomit selbst konnten bis zu 5 cm große Drusen geborgen

werden, die mit gleichen, farblos bis weißlichen, skalenoedrischen

Calcit-Kristallen ausgekleidet sind. Neben den bis zu 2 mm großen

Kristallen kommt nur etwas Manganomelan und zwischen dem Dolomit

und dem Calcit eine farblose Quarzschicht vor. Die Kristallflächen

des scharfkantigen Calcits scheinen leicht angelöst, etwas stumpf.

Im Dolomit konnten bis zu 1 cm starke Gänge aus grauem Calcit beobachtet werden. Darin finden sich sehr undeutliche, meist durch Ton braun gefärbte Calcit-Kristalle. Sie erreichen bis zu 4 mm Größe.

Rezente, bis zu 2 cm große stalagtitische Bildungen an den Decken

der Drusen bestehen ebenfalls aus stumpfen, weißen bis grünen

Calcit-Aggregaten, deren undeutlich ausgebildete Kristalle sich

unter dem Mikroskop kaum ansprechen lassen.

Dolomit

CaMg[CO3]2

In Alzenau konnte sicher nur Dolomit nachgewiesen werden. Fast

alle Hohlräume des sehr feinkörnigen Gesteins sind mit idiomorphen

Dolomit-Kristallen ausgekleidet. Die Kristalle mit den teils

sattelförmig gekrümmten und deutlich parkettierten Kristallflächen

erreichen wohl bis zu 7 mm Größe, Kristallaggregate daraus auch

1,5 cm. Die gut spaltbaren, farblosen bis gelblichen Kristalle

sind lebhaft glänzend und werden oft von einer dünnen Schicht aus

dem schon beschriebenen Manganomelan

überzogen. Auffällig an den meisten gut ausgebildeten Kristallen

ist weiter, dass sie zusätzliche kleine Flächen wie das

Basispinakoid und das hexagonale Prisma zeigen.

Hellbraune, leicht sattelförmig gekrümmte, rhomboedrische Dolomit-

Kristalle,

Bildbreite 2 cm

Eine Abgrenzung zum Ankerit, Siderit und den anderen Carbonaten ist sicher nur aufgrund von röntgendiffraktometrischen und chem. Untersuchungen möglich, die auch am Alzenauer Material durchgeführt wurden. Die ermittelten d-Werte passen gut zu denen vergleichbarer Fundorte des Spessarts. Die Untersuchung erfolgte an einem typischen, hellbraunen Kristall an der Universität Würzburg. Aus den gemessenen Werten ließen sich die Gitterparameter zu a=4,803 und c=15,994 Å berechnen (JCPDS-Kartei 11-78: a=4,8112 und c=16,02 Å). Es handelt sich um einen sehr reinen Dolomit (50 Mol-% MgCO3), da der d(104)-Reflex von 2,8795 (Å) bei einem Winkel (2Θ) von 31,0325° erscheint.

Das Gestein Dolomit besteht beim Blick durchs Mikroskop aus einem eng verzahnten Kornpflaster 0,05 bis 0,5 mm, ausnahmsweise auch max. 1 mm großer Dolomit-Kristalle. Die verschiedene Orientierung der gut spaltbaren, chremeweißen bis braunen Körner erzeugt das zuckerkörnige Aussehen. Auf den dünnen Klüften lassen sich schwarze Schnüre aus Manganomelan beobachten. Das Gefüge ist stark porig, so dass das Gestein porös erscheint. Cm-große Bereiche bestehen aus einem feinen, locker verwachsenen Gemenge winziger Dolomit- und Quarzkristalle in einer Goethit-Matrix. Feinkristalline wechseln mit größeren Bereichen ab, ohne dass im Schliff eine Schichtung erkennbar ist. In den Zwickeln sind Tonmineralien erkennbar. Organisches Material ist kaum vertreten.

Farblos-weißes Quarz-Gängchen im Dolomit, angeschliffen und

poliert

Bildbreite 2 cm

Das Gestein - hauptsächlich aus dem Mineral Dolomit, weiterer

hier nicht bestimmter Carbonate, Eisen- bzw. Mangan-Oxiden und

Tonmineralien bestehend - zeigt in weiten Bereichen typische

Lösungskorrosionserscheinungen, die sich von den früher

entstandenen Drusen deutlich, weil meist mit wenigen Kristallen

bestanden und an Klüfte gebunden, unterscheiden.

Ein Teil der zahlreichen Drusen im Gestein ist mit einem schlecht

gebundenen Grus aus Dolomit-Kristallen, kleinen farblosen Quarzen,

braunem Goethit und etwas Ton teilweise oder ganz gefüllt. Wie die

Auskleidung aller Hohlräume in anderen Partien ist dies als Edukt

der beginnenden Verkieselung zu deuten.

Fossile Spuren von Lebewesen als nur partiell schlecht erhaltene

Steinkerne bzw. nicht näher bestimmbarer und mit Dolomit

ausgekleideter Hohlräume - mit und ohne Steinkern - wurden nur

selten beobachtet. Es handelt sich hier in Alzenau möglicherweise

um Brachiopoden oder Muscheln (wie z. B. Schizodus obscurus SOW.),

deren Schalen aufgelöst wurden. Übrig blieb der Hohlraum der

Schale oder des ganzen Tieres. Die Steinkerne sind jedoch in

einigen Bereichen deutlich häufiger - aber nicht entlang einer

Schicht angereichert. Die 0,5 - 3 cm großen Hohlräume der

Mollusken lassen keine Einregelung erkennen.

Azurit Cu3[OH|CO3]2

Das sofort auffallende, weil hellblaue Mineral bildet bis zu 5 mm

große "Sonnen" aus strahligen Stengeln auf den Klüften des

Dolomits.

Selten wurden bis zu 3 mm lange, dunkelblaue Kristalle in den

Klüften des Dolomits gefunden. Die Kristalle weisen den gleichen

Habitus auf wie die bekannten aus Altenmittlau.

Verbreitet sind bis zu 5 mm große Rosetten aus dunkelblauem Azurit

als Kluftbelag auf dem mergeligen Dolomit. Sie werden von kleinen

Malachit-Kristallen wie auch von chremeweißen Illit-Überzügen

begleitet. Einschlüsse im und unter dem Chalcedon färben denselben

bläulich.

Blaue Azurit-Kristalle auf Dolomit,

Bildbreite 3 cm

Auf den quer zur Schichtung verlaufenden Kluftflächen erreichen

blaue Beläge, die sich kaum in einzelne Kristalle auflösen lassen,

die Größe von einigen cm2. Sie werden von schwarzem Manganomelan

begleitet und neigen auch zu dendritischen Formen.

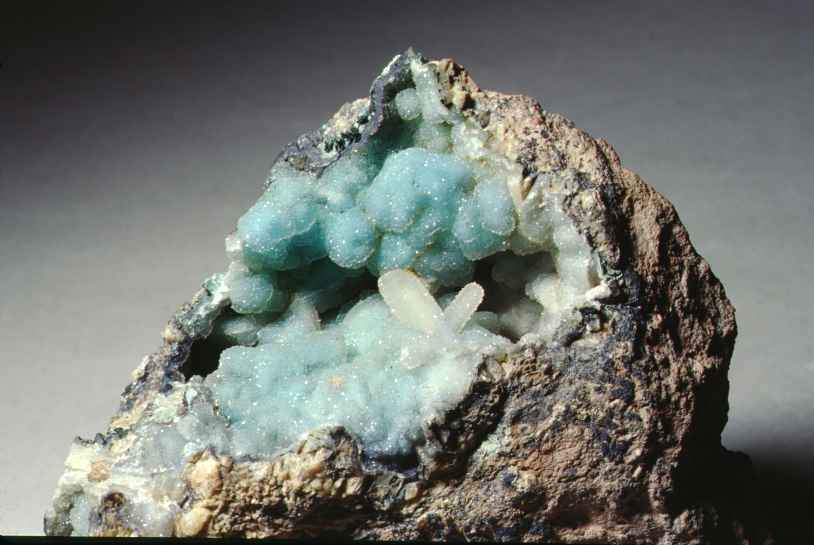

Malachit Cu2[(OH)2|CO3]

Das grüne Mineral wurde nur selten auf Klüften des Dolomits

gefunden. Er bildet bis 3 cm große, strahlige, auch gebänderte

Aggregate und auch unscheinbare, erdige bis dendritische Anflüge.

Zusammen mit Azurit ist er selten als

typisches Umwandlungsprodukt zu erkennen. Dünne, radialstrahlige

Aggregate erreichen auf Klüften bis zu 3 cm Durchmesser). Als

Begleitmineral tritt regelmäßig nur Dolomit auf.

Erdiger Malachit als poröse Kruste auf Malachit,

Bildbreite 2 cm

Grüne Krusten aus Malachit mit blauem Azurit auf Dolomit,

Bildbreite 1,5 mm

Gemeinsam mit Chrysokoll fand sich

Malachit in Form 0,5 mm großer, schlecht ausgebildeter Kristalle.

Neben den Azurit-Aggregaten fanden sich bis zu 0,5 mm große Nadeln

und wirre Nadelfilze aus grünem Malachit auf Manganomelan. Die

Malachit-Nädelchen sind meist nur locker aufgestreut und werden so

kaum erkannt. Meist ist feinst verteilter Malachit der färbende

Bestandteil des Chalcedons.

Baryt Ba[SO4]

Grobspätiger Baryt (I) ist die letzte Ausscheidung der primären

Folge. Die bis zu einigen kg großen, grobspätigen Stücke enthalten

bis zu 6 cm lange und 1 cm dicke, tafelige Kristalle.

Tafeliger Baryt-Kristall einer 2. Generation auf

Dolomit,

Bildbreite 7 mm

Sie zeigen oft Lösungserscheinungen und glänzen nur noch an den

reliktisch erhaltenen, originären Kristallflächen. Verbreitet sind

dünne, weiße Überzüge aus Chalcedon. Der Baryt wurde tektonisch

beansprucht; zerbrochene Kristallstücke liegen zwischen den

Kristallen. Drusen im Baryt enthalten selten etwas glaskopfartigen

Manganomelan und farblose Quarzkristalle darüber. Der weiße Baryt der 1.

Generation zeigt eine weiße oder gelbliche, auch bläuliche

Fluoreszenz bei Bestrahlung mit UV-Licht. Bei kurzwelligem

UV-Licht (ca. 255 nm) tritt sie deutlicher auf als bei

langwelligem (356 nm). Auch ist dann eine deutliche,

langanhaltende Phosphoreszenz zu beobachten.

Der Baryt wuchs auf den rhomboedrischen Dolomit-Kristallen, deren

Abdrücke meist auf der Außenseite des weißen Baryts zu sehen ist.

Im Handstück sichtbare, enge Verwachsungen mit dem Dolomit liegen

vor. Das Mineral ist reich an Mn-Dendriten auf den Spaltflächen,

es ist weiter sehr spröde und lässt sich aufgrund der guten

Spaltbarkeit kaum in großen Stücken gewinnen.

Seltener fand sich eine zweite Generation aus einem transparenten, völlig farblosen bis leicht graugrünem Baryt (II). Er bildet bis zu 2 cm lange, dicktafelige, auch gestreckte Kristalle oder bis zu cm-breite Kluftfüllungen innerhalb des Baryts. Sie zeigen ebenso wie die weißen Baryte der ersten Generation auffällige, teils stärkere Lösungserscheinungen, die dann einen "faserigen" Aufbau vortäuschen. Daneben finden sich erneute Bildungen tafeliger, länglicher Kristalle auf den Kluftflächen des Baryts. Der Baryt der 2. Generation fluoresziert nicht.

Farblose Quarzkristalle als Kruste auf Dolomit und Baryt,

Bildbreite 8 cm

Die beiden Baryt-Generationen lassen sich chemisch keine Unterscheidung zu, so dass sich mittels EDX nur Ba und S nachweisen ließ (Unterschied <0,5 %).

Die bis zu 1 cm großen, tafeligen Baryt-Kristalle unter dem Chalcedon sind in der Regel weggelöst worden, so dass heute nur noch Umhüllungspseudomorphosen von Chalcedon nach Baryt vorliegen. Darin können selten noch die faserig angelösten Reste des Baryts gefunden werden. Auch bis zu 3 cm lange, mm-breite Vertiefungen in den Dolomit-Drusen haben früher Baryt-Tafeln enthalten.

Im Dolomit finden sich selten bis zu faustgroße, deutlich

konkretionäre Baryt-Stücke. Es fehlen auf der Außenseite die

Negative bzw. die Reste der Dolomit-Kristalle. Statt dessen enden

die grobspätigen Baryt-Tafeln als rundliche "Kristalle". Sie

erinnern im Ansatz an die Baryt-Rosen von Rockenberg, Wetterau.

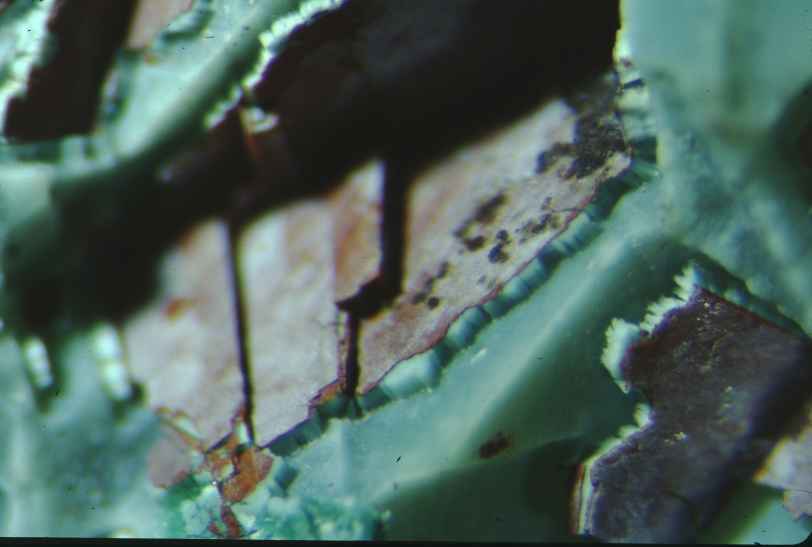

Chrysokoll

CuSiO3+H2O

Rissiger und dadurch faserig erscheinender Chrysokoll bildet einen

nur 0,2 mm dicken Überzug oder stark rissige Massen zwischen dem Manganomelan auf den Dolomit-Kristallen

und unter dem dann stark grün erscheinenden Chalcedon. Die

"Fasern" des Chrysokolls stehen senkrecht auf den

Dolomit-Kristallflächen. Als Begleitmineral treten kleine Malachit-Kristalle auf.

Rissig-faseriger Chrysokoll auf Dolomit,

Bildbreite 3,5 mm

Seltener konnte massiger, grünlicher Chrysokoll als Überzug auf

Dolomit mit wenig Malachit gefunden werden.

Illit K1-1,5Al4[Si7-6,5Al1-1,5O20](OH)4

Das in den Zechstein-Dolomiten des Spessarts verbreitete, aber

sehr unscheinbare Mineral, tritt auch hier als 0,1 mm dicke, sehr

weiche Kruste auf den Dolomit-Kristallen in den weichen, tonigen

Bereichen auf. Die glaskopfartigen Massen sind stumpf und von

chremeweißer Farbe.

Literatur

LORENZ, J. (1997): Der Zechstein-Dolomit von Alzenau und seine

Mineralien.- Nachr. naturwiss. Mus. Aschaffenburg, Bd. 104,

S. 1-34, Aschaffenburg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 781ff.

LORENZ, J. (2014): Die metasomatischen Gesteine im Spessart:

Dolomit, Siderit, Quarzit und Kalkstein.- Jahresberichte der

wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu

Hanau/gegr. 1808 163 - 164, Themenband Spessart,

S. 11 - 32, 9 Abb., 2 Tab., Hanau.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

OKRUSCH, M., STREIT, R. & WEINELT, W. (1967): Erläuterungen

zur Geologischen Karte von Bayern 1:25000 Blatt Nr. 5920 Alzenau

i. Ufr.- 336 S., BGLA München.

OKRUSCH, M., MÜLLER, R., & EL SHAZLY, S. (1985): Die

Amphibolite, Kalksilikatgesteine und Hornblendegneise der

Alzenauer Gneis-Serie am Nordwest-Spessart.- Geologica Bavarica 87,

S. 5-37, München 1985.

Zurück

zur Homepage oder an den Anfang der Seite