Die metasomatisch

veränderten

Zechstein-Sedimente und verwandte Gesteine

im Spessart.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Sie fristen ein Dasein der geringen Beachtung:

Links: Kleinostheim: Neben dem Parkplatz am Schützenhaus liegen

mind. 2 unscheinbare Felsen aus einem hellbraunen Quarzit,

bei dem es sich um die verkieselten Zechstein-Dolomite handelt,

die ca. 1 km weiter nördlich an der Spessart-Randverwerfung

anstehen;

sie wurden bei/nach Bauarbeiten hierher geschafft.

aufgenommen am 01.05.2011.

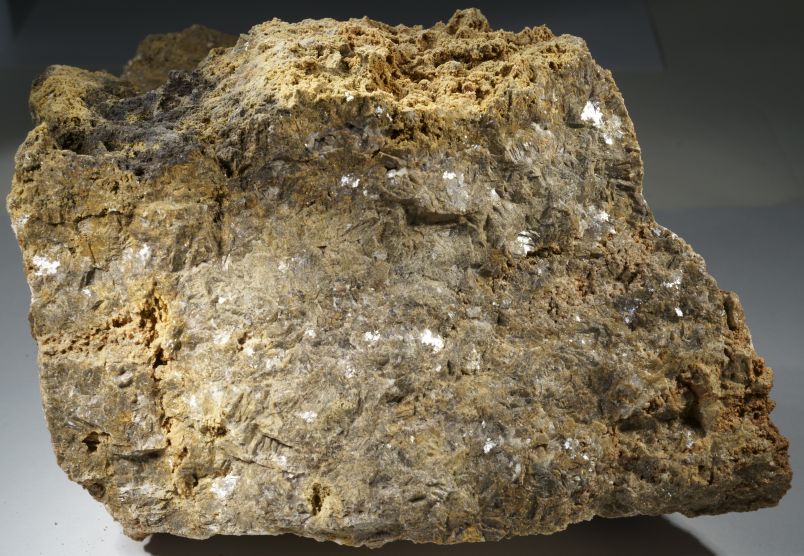

Rechts: Verkieselter Zechstein-Dolomit, völlig strukturlos,

porös, als sehr zähes und unglaublich hartes Gestein,

angeschliffen und poliert, gefunden im ehemaligen Steinbruch am

Schluchthof der Rückersbacher Schlucht,

Bildbreite 11 cm

Bekanntermaßen liegt auf dem Kristallin des Spessarts über

weite Flächen ein bis zu 20 m dickes Sedimentpaket aus den

vorwiegend carbonatischen Sedimenten des Zechsteins (das ältere

Rotliegende wurde nur auf der Westseite des Spessarts

abgelagert). Es handelt sich bei den Zechstein-Sedimenten

vorwiegend um marin im Zechstein-Meer gefällte Kalksteine; diese

sind nur in Ausnahmefällen noch als solche erhalten und noch

seltener aufgeschlossen. Die aus Norrdeutschland bekannten

Zyklen (Werra-, Staßfurt-, Leine-, Aller-Formation)

sind im Spessart nicht trennbar, da überprägt, nicht abgelagert

oder Schichtlücken bestehen. Als Ablagerungszeitraum ist ein

Alter von etwa 255 Millionen Jahren angenommen worden (diese

Gesteine enthalten keine Bestandteile, mit denen ein

radiometrisches Alter ermittelt werden könnte, so dass man das

aus einer relativen Abfolge schließen muss).

Kaum veränderter, poröser Zechstein-Kalk mit einer erkennbaren

Lamination, dünnen Stylolithen und etwas weißer Calcit als

Neubildung

in den wenigen Hohlräumen. Die Bankung kann als eine Abfolge von

fossilien Biofilmen, sedimentären Abfolge von gefälltem Kalk und

dünnen Lagen aus glimmerreichen Kristallinbestandteilen aus der

näheren Umgebung aufgefasst werden. Gefunden im Tunnel Falkenberg

bei Hain,

Bildbreite des angeschliffenen und polierten Stückes 14 cm.

Diese Kalksteine sind nahezu überall am Spessartrand und an

den wenigen Stellen im Spessart zu dolomitischen Kalksteinen und

Dolomiten umgebildet worden, wobei der Gesteinscharakter als

gebanktes Sedimentgestein aber weitgehend erhalten blieb. Diese

primäre Dolomitisierung ist zum Teil noch bei Meeresüberdeckung

begonnen worden, wie man es aus rezenten Vorkommen kennt. Sie

werden überdeckt von Tonsteinen (Bröckelschiefer,

Fulda-Formation), die nahtlos in den Buntsandstein über leiten.

Der Buntsandstein besteht an der Basis ebenfalls aus Tonsteinen,

Schluffen und Sandsteinen im Wechsel.

Diese dolomitischen Sedimente haben eine

erhebliche wirtschaftliche Bedeutung, denn aus dem "Kalkstein"

wurde an den Vorkommen bzw. wird in Rottenberg "Kalk" (Branntkalk) gebrannt, der u. a. zur

Mörtelbereitung in der Bauwirtschaft verwandt wurde

("Aschaffenburger Schwarzkalk"). Die Tradition "Kalk" zu brennen

ist lange und sehr verbreitet praktiziert worden (siehe LORENZ

2010:781ff).

In einer zweiten Phase ist ein Teil des Gesteins so weit

verändert worden, dass nur größere Strukturen wie einzelne

Fossilien (Steinkerne) und die tonigen Schichtgrenzen

überliefert sind. Im Bereich der zahlreichen

Störungen (oft identisch mit den Baryt-Gängen) wurden diese

Kalksteine und Dolomite einer teilweise entstellenden

Veränderung unterworfen, so dass man die einstige Natur des

Gesteins im Handstück nicht mehr erkennen kann, sondern nur der

Verband zeigt, welche Zeitstellung das Gestein hat. Im

Handstück, als Block oder als Geröll ist es nicht möglich, die

Herkunft zu ermitteln - wenn man keinen Aufschluss kennt. Am

weitesten verbreitet sind die verkieselten Dolomite des

Zechsteins (infolge der großen Beständigkeit bleiben die Felsen

selektiv erhalten und fallen als solche Gesteine naturlich mehr

auf). Die metasomatischen Bildungen sind die Folge einer

hydrothermalen Überprägung im Zuge der Bildung der barytischen

Gangabfolge auf den NW-SE-Verlaufenden Störungen. Dies konnte in

den letzten Jahren an zahlreichen, teils bisher unbekannten

Vorkommen beochatet werden.

Folgende Gesteine sind aus den Zechstein-Sedimenten hervor

gegangen; die Aufstellung ist nur beispielhaft, denn die meisten

Formen sind an mehreren Lokalitäten anzutreffen:

- Quarzite

Alzenau:

Bei Bauarbeiten im nördlichen Stadtgebiet von Alzenau im

eigentlichen

Sinn werden immer wieder rätselhafte, runde Blöcke aus einem

wohl

sedimentären, metasomatischen Quarzit freigelegt. Diese finden

dann

den Weg in die lokale Gartengestaltung. Die oft sehr gut

gerundeten,

äußerst harten und stellenweise mit Windschliff versehenen

Blöcke

findet in Größen von ca. 2 - 3 kg bis hinauf zu 2 t Gewicht -

hier aufgenommen am 04.06.2001.

Weitere Blöcke liegen am Spessart-Gymnasium und an Plätzen, wo

man diese in die Gestaltung der Straßen einbezogen hat.

Merkwürdigerweise findet man keine kleinen Stücke. Da das

Gelände inzwischen nahezu lückenlos bebaut worden ist, werden

keine frischen Blöcke mehr ausgegraben.

Gartengestaltung (Steingarten) mit den Blöcken aus verkieseltem

Zechstein-Dolomit auf Schrotten aus dem Rhyolith von Sailauf am

Rannenbergring im Alzenauer Stadtteil Kälberau;

aufgenommen am 23.12.2019

Zahlreiche Mauern, Gärten und Vorgärten in Kälberau sind mit

diesen Steinen bestückt worden, denn die sind sehr dauerhaft und

lassen sich wegen der glatten Oberfläche auch leicht reinigen.

Da aus dem Stein so gut wie keine Nährstoffe gezogen werden

können, ist auch nur ein geringer Aufwuchs an Flechten und Moos

zu bobachten.

Achtung!

Es gibt merkwürdigerweise hier in Alzenau am Rothenberg auch

sehr ähnlich bis gleich aussehende Tertiär-Quarzite (LORENZ

2010:675), wie sie beispielsweise aus Wächtersbach (JAHN

2017:346ff), insbesondere aus den Braunkohlenvorkommen, bekannt

und beschrieben worden sind. Dabei handelt es um kieselig

gebundene Sandsteine ohne Porenvolumen, die als Quarzite an der

Oberfläche der im Miozän gebildet wurden. Eine hydrothermale

Genese ist zu verneinen. Eine sichere Unterscheidung ist nur mit

Hilfe eines Mikroskops, besser und ganz sicher mit einem

Dünnschliff, möglich.

Diese kieseligen Gestein brechen bei einem hohen

Verkieselungsgrad (also porenlos) splittrig, so dass unsere

Vorfahren diese Gesteine - sowohl Tertiärquarzite als auch die

verkieselten Zechstein-Dolomite - als potentielles Gestein zur

Herstellung von Werkzeugen erkannten und auch nutzten. Bei der

Durchsicht von archäologischen Fundkomplexen aus der Region

konnten solche Gesteine - ohne sichere Herkunftszuordnung -

erkannt werden.

Hörstein:

Typisch brauner Verkieselter Zechstein-Dolomit als

anstehender Fels (teils mit Flechten überkrustet) im

Weinberg von Hörstein (R 3505784 H 5546722),

am links 02.01.2016, rechts mit Julius KAPELLER am

27.02.2016) - es dürfte damit der einzige Wein auf

verkieseltem Zechstein-Dolomit sein.

Der wolkig verkieselte Kalkstein weist eine hohe Porositöt

auf und ist

von etwas Manganhydroxiden durchsetzt, angeschliffen und

poliert,

Bildbreite 8 cm

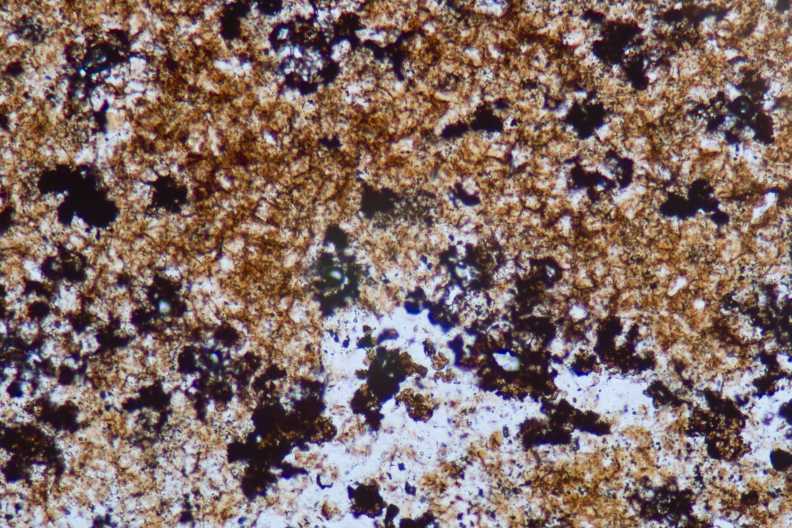

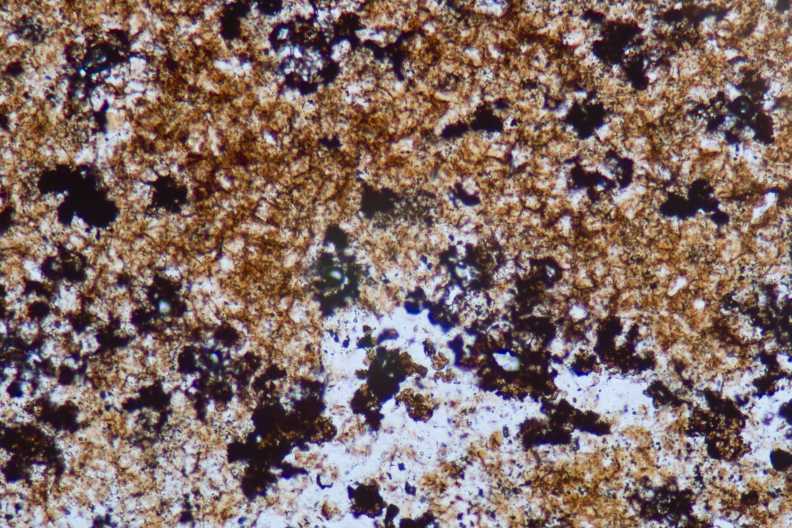

Das gleiche Gestein wie oben, jedoch unter dem Mikroskop als

Dünnschliff:

Die einzelnen Quarzkörnchen sind kleiner wie die

Schichtdicke des Schliffs

und durchsetzt von Eisen- und Manganoxiden; die helle

Struktur ist der

Teil eines Risses, der mit Quarz gefüllt ist,

Bildbreite 1,25 mm

Das Vorkommen befindet sich auf einer Höhe von ca. 220 m und

liegt damit etwa 100 m höher als das gleiche Gestein bei

Kleinostheim! Im Hangschutt unterhalb finden sich große

Mengen des sehr verwitterungsbeständigen und zähharten

Gesteins, welches durch die Bebauung verhüllt ist und nur

beim Ausheben von Fundamenten zu Tage treten.

Großer, ca. 3 t schwerer Felsblock aus verkieseltem

Zechstein-Dolomit,

partiell von hellen Flechten und Moos überkrustet. Die

Rückseite trägt

eine Impala-Platte mit dem Eintrag: "Zum Gedenken an die

Verstorbenen

des ASV Hörstein". Der Geologenhammer ist 28 cm lang.

Gesehen nach

einem Hinweis eines Mitglieds des Angelsportvereins Hörstein

am

04.05.2025 auf dem Gelände einer ehemaligen Kiesgrube des

Vereins

zwischen Kahl und Hörstein (Alzenau).

Dettingen:

Links: Verkieselter Zechstein-Dolomit als anstehender

Felsen (fast ganz mit Moos überwachen) des Vorkommens der

Waldabteilung Kühruhe

im Gemeindewald von Dettingen am 03.01.2016. Die kleinen

Schürfe waren vermutlich im 19. Jahrhundert angelegt worden.

Dabei wurde das

Gestein von Hand zu Schotter zerklopft, was einen

hervorragenden Schotter und Splitt ergibt. Für diese Abbaue

gibt es keine schriftlichen

Belege oder Archivalien.

Rechts: Bruchstück des unscheinbar braunen und stumpfen

Gesteins von einer Halde des ehemaligen Steinbruchs,

Bildbreite 13 cm.

Kleinostheim:

Diese sehr harten Gesteine bleiben bei der Verwitterung und

beim Transport in Bächen und Flüssen gut erhalten und werden

angereichert. So

findet man in den Kiesgruben des Maintals sehr reichlich

diese Gesteine in kantigen Stücken; das Bruchstück stammt

aus der ehemaligen

Kiesgrube Schultz zwischen Kleinostheim und Dettingen,

gefunden 1973. Das Stück im linken Bild ist auf einer

Kluftflächen mit einem Rasen

aus farblosen Quarz-Kristallen überkrustet. Diese

Quarzite sind immer braun in unterschiedlichen Tönen,

brechen splittrig und weisen Klüfte

auf, die oft mit farblosen Quarzkristallen überkrustet sind,

Bildbreite 11 cm.

Das Bild rechts zeigt einen Ausschnitt der oberen

Bruchfläche. Dabei sieht man, dass man keine

Strukturelemente erkennen kann; trotzdem

ist dies ist ein gutes Merkmal für die Bestimmung,

Bildbreite 2 cm.

Brauner, verkieselter Zechstein-Dolomit nördlich des

Winterwies-

grabens an der Spessart-Randverwerfung bei Kleinostheim. Die

hellen

Flächen sind Flechten. Länge des Geologenhammers 28 cm;

aufgenommen am 31.03.2025.

Dicke Platte eines ca. 1,5 m hohen Steins aus braunem,

verkieseltem

Zechstein-Dolomit auf einer Verkehrsinsel zwischen der

Frankfurter Str.,

Stuttgarter Str. und der Straße zum Schluchthof in der

Waldstadt von

Kleinostheim;

aufgenommen am 02.05.2025.

Bieber:

Aus Bieber sind verkieselte

Zechstein-Sedimente seit den Tagen des Bergbaues bekannt

und die sehr harten und zähen Gesteine wurden von den

Bergleuten als "Rauhkalk" angesprochen und in der Regel

nicht abgebaut, so dass heute noch solche Felsen in den

Abbauen zu sehen sind. Wie von anderen Orten bekannt, sind

diese Quarzite strukturlos und meist einfach braun

gefärbt. Die Ausnahme sind Partien, bei denen die

Schichtung erhalten geblieben ist.

Links: verkieselter

Zechstein-Dolomit aus dem Tagebau Nord,

Bildbreite 13 cm.

Rechts: Verkieselter Kupferschiefer aus dem Tagebau Nord,

Bildbreite 4 cm.

Schweinheim

Die Zechstein-Sedimente von Schweinheim (Stadtteil von

Aschaffenburg) sind früher auch zu Kalk gebrannt worden. Es

gibt keinen Aufschluss, sondern nur Lesesteine auf Äckern im

Verbreitungsgebiet. Dabei sind wohl auch verkieselte Partien

ausgewittert:

Links:

Verkieselter Zechstein-Dolomit als Lesestein von einem Acker

bei Schweinheim. Merkwürdig sind die Negative von einem

kubischen Mineral, entweder Halit, Pyrit oder etwas

anderes. Leider ließen sich auch unter dem Mikroskop keine

Reste des Vorläufers erkennen, so dass es sich um eine

Vermutung handelt. Fund und Sammlung Thomas WEIS,

Schneppenbach;

Bildbreite 6,5 cm.

Rechts:

Ausschnitt aus dem linken Bild mit dem Negativ eines kubisch

(oder auch orthorhombischen) Minerals, welches sowohl auf

Klüften als auch innerhalb des Gesteins eingewachsen

ist;

Bildbreite 1,5 mm.

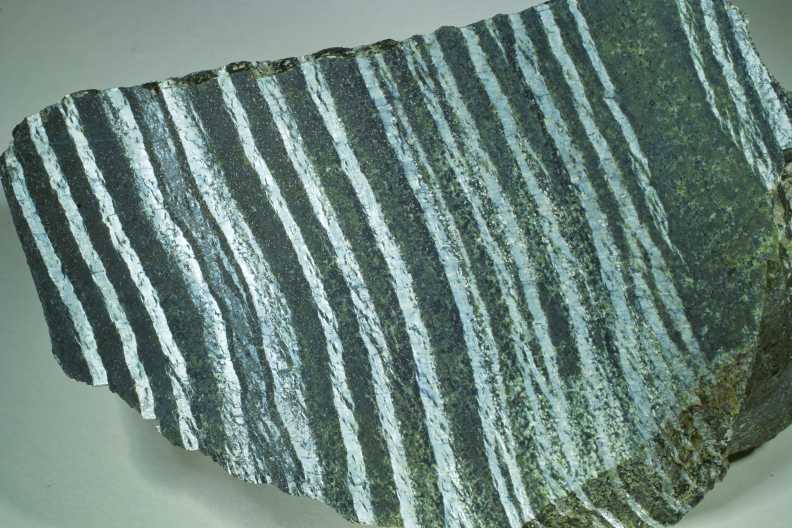

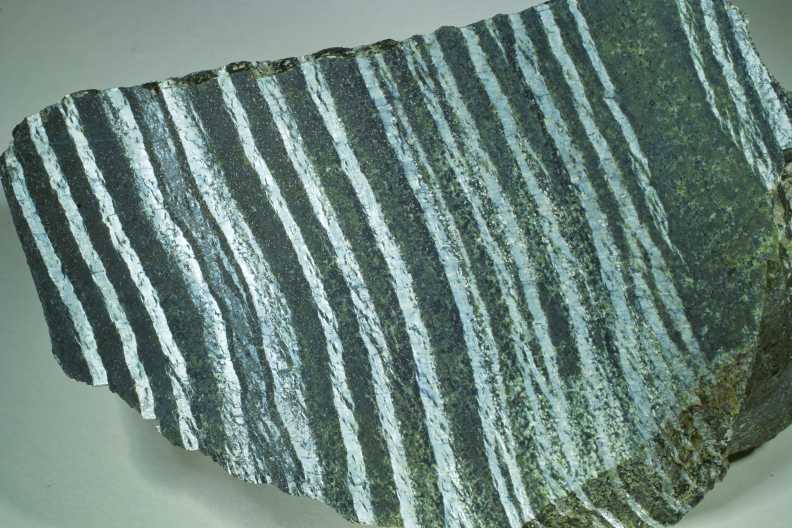

- Dolomite und andere "Zebra-Gesteine"

Rottenberg:

Durch die hydrothermalen Lösungen der Baryt-Genese

rekristallisierter hell-

bis dunkelbrauner Dolomit bzw. Ankerit zusammen mit weißem

Baryt aus

dem Steinbruch der Fa. Hufgard bei

Rottenberg, (dunkler "Zebra-Dolomit"),

Bildbreite 23 cm.

In dem Stück kann man gut sehen, dass die Fluide einmal

entlang der Schichtgrenzen wie auch in die hier diagonal

verlaufenden Klüfte in das Gestein eingedrungen sind. Bei

der Umsetzung (Metasomatose) wurden die kleinsten

Dolomit-Kristalle von dem warmen Wasser (Hydrothermen)

gelöst und in größeren Kristallen mit sehr unterschiedlichen

Eisen- und Mangangehalten wieder als Dolomit bzw.

Dolomit-Ankerit-Kutnahorit-Mischkristall abgeschieden. Der

weiße Baryt ist dabei die fianale Füllung, die zu einem

Verschluss der Wegsamkeiten führte. Eine frühe, Ca-betonte

Phase der Hydrothermen, ist auch an anderen Stellen im

Spessart zu beobachten, besonders im Bereich des

Diorit-Komplexes - siehe auch die Tunnelbaustelle zwischen

Heigenbrücken und Laufach.

Die jetzt sichtbare, schokoladenbraune Farbe ist eine Folge

der tertiären Tiefenverwitterung, bei der ein Teil des

Mangans wie auch des Eisens mobilisiert und als Manganoxide

und Eisenhydroxide aun den Kristallgrenzen neu gebildet

worden ist. Beim

Zerfall des Dolomit-Ankerit-Kutnahorit-Mischkristalls wird

das Eisen bzw. das Mangan frei und bildet Oxide und

Hydoxide, die das Abfärben bedingen. Das dabei

auch frei werdene Calcium ist die Ursache für die Bildung der

vielen farblosen, weißen bis schwarzen Calcit-Kristalle in den

Hohlräumen.

Am Bergmannsloch bei Hailer (bei Gelnhausen) sind auch

solche Gesteine aus grobkristallinen Carbonaten gefunden

worden.

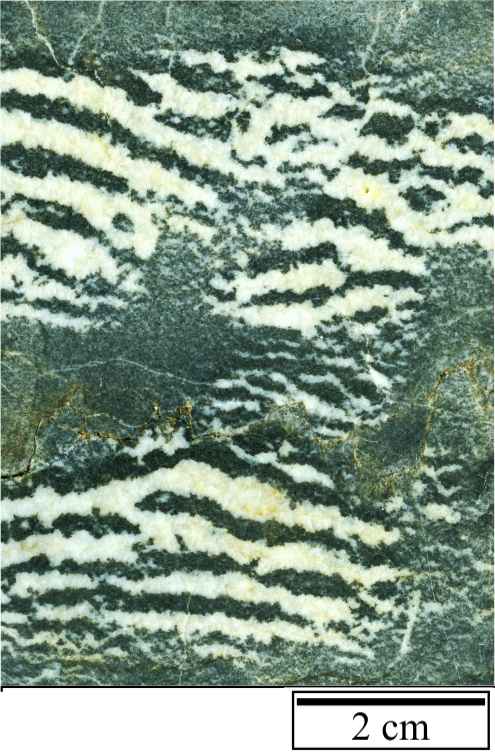

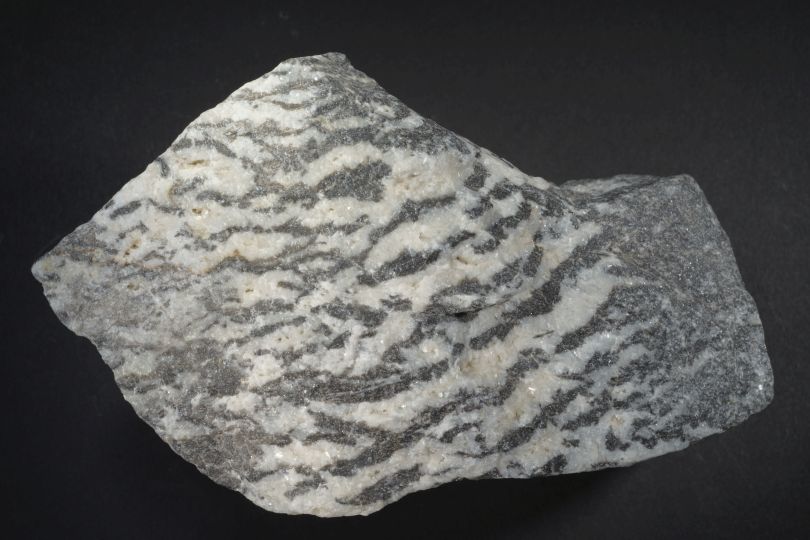

Von der Tunnelbaustelle

zwischen Hain und Heigenbrücken

Hydrothermaler Zebradolomit (HZD,

siehe KELKA et al. 2023) mit

dem Übergang zum nicht veränderten Dolomit bzw. Kalkstein,

angeschliffen

und poliert, gefunden im Tunnel

Falkenberg,

Bildbreite 10 cm.

Eine ähnliche Bildung ist eine fleckige Variante

("Fleckendolomit"), geschliffen

und poliert, gefunden im Tunnel Falkenberg. In den Zwickeln,

Hohlräumen und

Poren sind dünntafelige Baryt-Kristalle gesprosst,

Bildbreite 13 cm

Die immer noch nicht ganz verstandene Entstehung der

merkwürdigen Gesteine war der Gestand von Ulrich KELKA´s

Arbeit an der School of Geographical and Earth Sciences der

University of Glasgow in UK, wo die Proben im Vergleich mit

denen von der San Vicente Mine in Peru analysiert wurden:

Hydrothermal Zebra Dolomite aus Peru; die

Ähnlichkeit ist doch frappierend,

Foto von Ulrich KELKA, Universität Glasgow.

Gelblicher Zebradolmit mit einem Riss,

ausgefüllt von weißem Calcit und

Azurit von der Gratlspitze der nördlichen Kalkalpen

südöstlich von Rattenberg

bei Brixlegg, Tirol, Österreich; partiell angeschliffen.

Gefunden von Vera KARNER von Geo-Trip in Krün,

Bildbreite 9 cm.

Aus den "Bergamsker Alpen" beschreibt WAGENPLAST (2008:255

Abb. 5) einen "Zebrastein" von Selvino als weiß gebänderten

Dolomitstein mit braunem Calcit.

Sehr ähnliche Strukturen sind auch aus völlig anderen, z. B.

metamorphen, Gesteinen bekannt:

"Serpentin"-Gestein mit Lagen aus Parallelfaserigem

Serpentin ("Zebra-Serpentin")

mit dünnen Lagen aus Chrysotil aus dem nördlichen Mineras

Gerais in Brasilien.

Das hier angeschliffene Gestein wird im Handel als "Silberauge"

bezeichnet,

Bildbreite 12 cm

Wie eigene Mineralanalysen (Probe 000/532)

zeigen, besteht das Gestein hauptsächlich aus einem

feinkörnigen Klinochlor in den dunklen Partien. Darin ist

reichlich das weltweit sehr seltende Mineral Magnesioferrit

((Mg,Fe,Mn)(Fe,Al,Ti)2O4)

enthalten, weshalb das Gestein auffallend magnetisch ist,

insbesondere in den ganz dunklen Bändern. Die hellen Streifen

werden von Chrysotil in der Variante -Orc1

(orthorhombischer Polytyp; früher Orthochrysotil) ausgefüllt.

Es ist damit ein klassisches "Asbesterz" und man könnte es zur

Gewinnung von Asbestfasern abbauen, deren Verwendung aber

innerhalb der EU verboten ist.

Fluorit mit einer Zebra-Struktur ("Zebra-Fluorit")

aus einem nicht näher

bekannten Vorkommen in Nord-Korea(!), angeschliffen und

poliert,

Bildbreite 12 cm.

Solche Bildungen in Blei-Zink-Lagerstätten und auch von

solchen Fluoriten sind beispielsweise auch aus Spanien bekannt

und sie wurden zusammen mit dem Zebra-Dolomit als Zeiger für

solche Lagerstätten angesehen (WAGENPLAST 2004).

Sehr änliche Fluorit-Kalkstein-Wechsel sind von der Austin

lead mine und aus dem Hastle Quarry bei Cave in Rock in

Illinois beschrieben worden (GOLDSTEIN 1997:35 fig. 60, FISHER

et al. 2013:38). Es handelt sich um eine

Mississippi-Valley-Type Lagerstätte, die neben Blei- und

Zinkerze auch für schöne Mineralien bekannt ist. Die

gestreiften Fluorit-Erzkörper werden dort als "coontail-ore"

benannt, nach dem amerikanischen Kurzwort coon für raccoon,

dem amerikanischen Namen für den Waschbär (Procyon lotor),

der einen weiß-schwarz geringelten Schwanz besitzt.

Ein sehr großer, frischer Felsblock eines Zebra-Dolomit

(oder -Kalk?) in der Ausstellungsfläche zwischen fossilem Holz

bei Jim Grey´s Petrified Wood am Stadtrand (am Highway US 180)

von Holbrook in Arizona, USA. Der Stein stammt sicher aus

einer der vielen Blei-Zink-Lagerstätten vom

Mississippi-Valley-Type in den USA.

Aufgenommen von Helga Lorenz mit Alfred NEUMANN als Maßstab am

23.02.2017.

An sehr abgelegener Stelle, in den North-West Territories in

Kanada, auf Baffin Island, gibt es die Nanisivik Mine auf 73°

N°! Dort baute man Zink- und untergeordnet Bleierze ab, die

auch etwas Ag führten. Die sulfidischen Erze befinden sich ein

einem etwa 1 Ga alten Dolomit, der nach der fig. 7 in GAIT et

al. (1990:519) aus einem Zebra-Dolomit besteht. In einem

kleinen Karstsystem fanden sich außergewöhnlich schöne

Pyrit-Kristalle, die zu den schönsten der Welt gezählt

werden.

Handstück eines Zebra-Dolomits von einer

MTV-Lagerstätte in

Missouri, USA. Es handelt sich tatsächlich um einen Dolomit

(mittels

Analysen geprüft),

Bildbreite 13 cm.

Bruchraues Handstück eines visuellen "Zebra-Calcits"

von Las Alpujarras im

südöstlichen Andalusien, Spanien. Das Gestein wird dort von

den Bergleuten

als "Piedra Franciscana" bezeichnet.

Bildbreite 10 cm

Das Stück wurde vom Stuttgarter Geologen Peter Wagenplast

(*1941 †2013)

gesammelt, der darüber 2004 berichtete (WAGENPLAST 2004).

Von einer Störung durchzogenes Stück eines "Zebra-Fluorits"

mit

braunem Fe-Calcit als finale Bildung. Der weiße und braune

Fluorit war das Ziel eines Bergbaus auf das Mineral;

angeschliffen

und poliert. Dass es sich ausschließlich um Fluorit handelt,

wurde

mittels Analysen geprüft,

Bildbreite 10 cm (ex. Coll. Wagenplast).

Von mehreren Generationen Störungen durchkreuztes Stück eines

"Zebra-Dolomits" von Alto de la Estrella, Sierra de

Gador, Andalusien,

Spanien; Abb. 3 in WAGENPLAST (2004:174), aber nachgeschliffen

und neu poliert,

Bildbreite 21 cm (ex. Coll. Wagenplast).

Leider ist die Herkunft nicht bekannt: Zebra-Quarz

oder Zebra-Jaspis,

also ein Chalcedon mit umkristallisierten Bändern aus einem

farblosen

Quarz, der die gleiche Textur zeigt, wie die Zebra-Dolomite.

Oder es ist

ein verkieseltes Zebra-Carbonat. Das Stück fand sich ohne

Zettel in der

Sammlung von Dr. Werner KLINGEN (*1930 †2005) und gelangte

sicher von 1994 in dessen Bestand;

Bildbreite 11 cm.

Metasomatischer Siderit (hellbraun; WERNER 1981) mit

Sphalerit

(dunkelbraun) als "Zebra-Siderit", durchzogen von weißen

Calcit-Rissen

und links eine jüngere Störung, ausgefüllt von Siderit. Darin

sind noch

winzige Chalkopyrit-Körnchen eingewachsen. Der Haldenfund stammt

aus dem Sabiner Stollen der aufgelassenen Eisenerzgrube

Füsseberg bei

Daaden-Biersdorf. Das geschliffen und polierte Stück stammt aus

der

Sammlung von Peter WERNER(†);

Bildbreite 9 cm.

Tektonisch versetztes Bändererz aus Sphalerit (braun)

und Calcit (weiß) von der Grube Hilfe Gottes bei Bad Grund

im Harz,

Sammlung Peter C. Ruppert im Mineralogischen Museum der

Universität Würzburg (Foto Kristina Hanig). Das Stück wurde

in dem Buch KLEINSCHROT, D. & HANIG, K. [Hrsg.] (2019):

Historische Erzlagerstätten und Mineralienfundorte des

Harzes. Die Sammlung Peter C. Ruppert im Mineralogsichen

Museum der Universität Würzburg.- 105 S., Abb., [Würzburg

University Press] Würzburg (Preis mit festem Einband 44,90

€, 20 € als Sonderausgabe) auf Seite 53 abgebildet und

beschrieben,

Bildbreite 40 cm

Nun gibt es Gesteine bzw. hydrothermale Gangbildungen, die den

Zebra-Strukturen sehr ähnlich sind und im Handstück auch nicht

immer sicher als solche erkannt werden können. Bekanntes

Beispiel dafür sind die Bändererze aus den Gängen der

Blei-Zink-Lagerstätte von Bad Grund im Harz.

Dunkler Kalkstein mit weißem Calcit als Rissfüllung;

gefunden von Lothar STAAB im Sauerland,

Bildbreite 14 cm.

Es sieht einem Zebra-Kalkstein sehr ähnlich, ist aber das

Produkt einer mechanische Beanspruchung des Gesteins, welches

Risse bildete, die dann mit weißem Calcit aufgefüllt wurden.

Hier wurde aber keine chemische Veränderung beobachtet.

Australischer "Zebra Rock",

Bildbreite 7 cm

Das faszinierende Gestein Zebrastein (englisch "Zebra

Rock") hat zwar eine Zeichnung wie beim Zebra-Dolomit,

ist aber ein Sedimentgestein, bei dem die Schichtung unter dem

Mikroskop noch erkennbar ist. Der feinkönige Sandstein stammt

von der Halbinsel Mirinwung des Gajerrong Ostufers am Lake

Argyle ganz im Norden von Westaustralien, ca. 70 km südlich

der Stadt Kununurra in der Kimberly-Region. Es ist Bestandteil

der Ranford-Formation (Johnny-Cakeshale-Member) und ist etwa

670 Ma alt (Präkambrium). Als Gesteinsbestandteile werden

neben Quarz und Muskovit noch Kaolinit, Dickit und Alunit

angegeben. Die dunklen Bänder bzw. Bereiche enthalten ein

feines Pigment aus Hämatit; das ist auch auf den Kluftflächen

zu sehen. Bemerkenswert ist die Zeichnung des weichen

Gesteins, die sich nach den Fotos auf den Internetseiten auf

eine größere Distanz verfolgen lässt. Es scheint so zu sein,

dass einst das ganze Gestein Hämatit führte und die hellen

Bänder entfärbt wurde, in dem das Eisenoxid abgeführt worden

ist. Der Prozess scheint unverstanden.

Diesen Stein müsste man als "Zebra-Pegmatit"

ansprechen. Der stammt aus dem

Pegmatit von Püllerreuth in der Oberpfalz,

Bildbreite 17 cm.

Wie oben beschrieben, gibt es solche Texturen auch in

Pegmatiten. Ein Beispiel bilden KUZ´MIN & SKOROBOGATOVA

(2000:95) ab, in dem sie einen rhythmisch gebänderten

Muskovit-Albit zeigen, der mit dünnen Bändern aus

Muskovit-Beryll-Plagioklas abwechselt. Das Stück stammt aus

der Izumrudnye Mine im Ural Russlands.

Aus dem Hohenloher Feuerstein wird auch ein "Zebra-Hornstein"

aus hellen und dunklen Lagen eines Chalcedons, aber wohl kein

klassischer Achat, beschrieben und abgebildet (SCHÜSSLER,

SIMON & WARTH 2000:113). Diese haben keine hydrothermale

Genese, so dass dies ein anderer Prozess war, der dabei

ablief.

Aus Bosnien-Herzegowina ist hydrothermaler "Zebra-Siderit"

beschrieben worden (KELKA et al. 2018:170).

Von der Ostküste Grönlands kennt man "Zebra-Baryt" (KELKA

et al. 2018:170), ebenfalls als hydrothermale

Bildung.

Aus Jacupiranga in Braslilien wird von WIMMENAUER (1985:341

Abb. 117C) eine metasomatische Reaktionszone aus Phlogopit und

Calcit mit rhythmisch-lagiger Ausbildung zwischen einem

Karbonatit und einem Pyroxenit beschrieben. Die Abbildung

zeigt eine "Zebra-Struktur".

TAYLOR (2009:2919 Plate 35) bildet unter der Überschrift

"Textures of Related/Miscellanous Interest" einen

australischen "Zebra-Quarz" ab (kein Fundort

angegeben), ohne den Begriff zu verwenden.

STARKEY (2022:283) bildet in fig. 536 hübsch gebänderten

"Lithomarge" ab. Die Abb. zeigt einen sehr gut, hell/dunkel

gebänderten Tonstein aus dem Bergwerk Cook´s Kitchen Mine,

Illogan, Cornwall. Mit "Lithomarge" wird in England

üblicherweise das bezeichnet, was man hier früher als

"Steinmark" ansah, also Tonmineralien wie Kaolinit, Halloysit

usw. aus hydrothermalen Gängen. Auf der Seite der englischen

Mineralienhandlung von Crystal Classics ist ein ähnliches

Stück abgebildet, welches aber bereits (abgerufen 07.07.2022)

verkauft war. Ein weiteres mit "narrow bands" stammt aus der

Phenix Mine No. 7 in Cornwall. Diese Stücke erinnern eher an

"Liesegang-Bänder".

Auf den Münchner Mineralien-Tagen wurde 2021

ein "Zebra-Calcit" angeboten, der aber

in Wirklichkeit ein Kalksinter aus Calcit ist. Die

Gesteinsbrocken wurden mit Säure

behandelt, um die Farbtiefe zu erhöhen.

Das angeschliffen und polierte Stück ist 11 cm breit.

Ein merkwürdiges Gestein mit einer

"zebraähnliches" Textur aus Rhodochrosit, Jakobsit

und ein Mg-Silikat aus Sǎcǎrǎmb (früher Nagyág), 25 km SE

von Brad in Rumänien;

Bildbreite 8 cm angeschliffen und poliert.

- Kalksteine:

Von der Tunnelbaustelle

zwischen Hain und Heigenbrücken

Metasomatisch durch die Bildung Calcit aus einem

Zechstein-Dolomit entstandener, mausgrauer Kalkstein. Dabei

wurde das Magnesium abgeführt

(Dedolomit) und es kam zu einer erheblichen Kornvergrößerung, so

dass das Gestein im Handstück eher nach einem grauen Marmor

aussieht,

Bildbreite 8 cm.

Eine ganze Schar aus cm-breiten Baryt-Gängen durchschlägt den

metasomatischen Kalkstein (LORENZ 2014:23ff). Diese streichen

ganz typisch von

NW nach SO, siehe Geologenhammer als Maßstab rechts im Foto,

aufgenommen am 07.09.2014.

Der eindrucksvolle Aufschluss wurde nach dem Ende der

Bauarbeiten "rekultiviert" und ist heute verschüttet.

Diese Kalksteine sind erst mit dem Tunnelbau der Bahn bei Hain

entdeckt worden (LORENZ 2014). Mit dem Bauforschritt konnte man

erkennen, dass überall im Bereich der Baryt führenden Störungen

diese Gesteine aus den Zechstein-Dolomiten entstanden sind. Die

ursprüngliche Struktur wurde dabei völlig verändert, so dass

selbst die sonst trennenden Tonlagen völlig verschwinden können,

so dass es als ein massiges Gestein ohne Vorzugsrichtung

vorkommt.

Merkwürdige Zechstein-Kalke bzw. Dolomite aus dem Tunnel

Hirschberg

Ca. 10 cm mächtige Lage aus einem merkwürdigen Sediment

aus feinblättrigen Calcit, der aber senkrecht zur Schichtung

steht. Im Ausschnitt eines gesägten

Stückes ist der plattig-gitterartige Aufbau gut zu sehen,

aufgenommen am 21.04.2014

Länge des Geologenhammers 41 cm

Der Kalkstein, der eindeutig den Zechstein-Sedimenten

zuzuordnen ist, ist reich an Tonmineralien. Diese Tonteilchen

finden sich in den Zwischenräumen der sehr dünnen plattigen

Struktur. Die paralle angeordneten Plättchen, die mit den

Resten der einstigen Schichtung eine gitterartige Struktur

ergibt, sind sehr empfindlich und sind deshalb an der

Erdoberfläche nicht erhaltungsfähig. Man kann sie kaum

bearbeiten, ohne dies vorher mit einem Kleber zu festigen.

Vermutlich sind die das Pendant zur Zebrastruktur im Tunnel

Falkenberg.

Mit den Bauarbeiten im Neubaugebiet "Rotäcker" in Schweinheim

(Aschaffenburg) wurden Felsen angetroffen, die aus einem

metasomatisch

umgewandelten Kalkstein bestehen; links die Baustelle mit den

Kalksteinen

aufgenommen am 02.06.2021

Rechts: Bruchstück mit einer Bildbreite von 16 cm.

In Schweinheim (Aschaffenburg) stehen Zechstein-Kalke an,

die im 19. Jahrhundert auch zu Kalk gebrannt wurden; ebenso

hat man mit den gleichen Öfen Ziegel aus dem Tons des

Bröckelschiefer gebrannt. Infolge der Überbauung waren in den

letzen Jahren keine Aufschlüsse vorhanden, wo man diese

Kalkstein hätte anschauen können. Mit dem Beginn der

Erschließung des Neubaugebietes "Rotäcker" wurden Felsen

gefördert, die eine große Ähnlichkeit mit den Kalksteinen von

den Liebighöfen besitzen. Auch hier war es in Schweinheim der

Hausbau, der einen solchen Aufschluss schuf. Details zur

Mineralogie und Geochemie können erst berichtet werden,

wenn Unterschungsergebnisse vorliegen.

- Siderite:

Bieber (heute Biebergemünd)

Der "Bieberer Eisenstein": metasomatisch aus den

Zechstein-Carbonaten

entstandener Siderit (helle Partien), teils durch das lange

Liegen in den

Halden in Goethit (schokoladenbraun) umgewandelt und von Pyrit

durchsetzt,

angeschliffen und poliert,

Bildbreite 18 cm.

Das im Handstück kaum nach seiner Herkunft zuordenbare Gestein

kam in Bieber in sehr großen Mengen vor

und wurde als Manganerz abgebaut. Leider gibt es kein Foto eines

anstehenden Eisensteins und auch die Zeichnungen zeigen nur eine

wolkige Imprägnation in den Zechstein-Sedimenten. Auch auf den

Halden kann man es kaum finden, da es sich nur wenige oder gar

nicht von den mit Erde verschmierten Brauneisestein-Stücken

unterscheidet. Ein im Tagebau Nord 2014 angelegter Schurf

erbrachte leider keinen anstehenden Siderit, sondern nur eine

Masse aus erdigem hellbraunem Goethit und schwarzem Romanechit

und weißem Baryt.

- Ankerite:

Sommerkahl

Die Grube Hoffnungsglück bei Sommerkahl baute auf

Eisenerze(?). In der

Halde können neben Ankerit und Siderit auch sehr eigenartige

Gesteine aus

Baryt und Quarz mit etwas Carbonat gefunden werden;

Bildbreite 5 cm.

Auch hier handelt es sich um extrem umgewandelte

Zechstein-Sedimente. Vom ursprünglichen Mineralbestand wie

auch von der sedimentären Struktur ist gar nichts mehr

vorhanden. Leider konnt auch hier der Gesteinsverband nicht

im Anstehenden studiert werden. Aufschlüsse sind nicht

vorhanden.

- Eisen- und Manganerze:

Eichenberg

Typisches Manganerz (schwarzer Romanèchit)

mit Eisenerz (brauner Goethit)

mit weißem Baryt wie es aus der Grube

Heinrich gefördert wurde,

Bildbreite ca. 8 cm.

Dieses Erz entstand aus der Verwitterung des vorher hier

gebildeten Siderits, der seinerseits aus dem Zechstein-Dolomit

hervor gegangen war. Typisch für solche Lagerstätten sind dann

noch in stark wechselnden Anteilen: Romanechit, Pyrolusit und

röntgenamorphe Manganoxide. Solche Eisen- und Manganerze sind im

Spessart weit verbreitet und sie waren auch das Ziel eines

lokalen Bergbaues; neben Eichenberg sind dies: Sommerkahl,

Schöllkrippen, Huckelheim, Bieber und vermutlich auch

Laufach.

- Tonsteine:

Aschaffenburg

Von weißen Baryt-Brocken durchsetzter, schwarzbrauner Tonstein

in der

Baugrube für die Liebig-Höfe an der Bavariastraße in

Unterschweinheim in

Aschaffenburg, Länge des Geologenhammers 40 cm,

aufgenommen am 17.07.2015.

Im Umfeld der Zechstein-Sedimente und der Baryt-Gänge finden

sich immer wieder stark Mangan- und Eisen-haltige Tonsteine. Sie

sind bergfrisch schmierig und färben hervorragend. Im

lufttrockenen Zustand sind diese sehr leicht und bröselig. Sie

enthalten meist Baryt und Reste von Dolomit bzw. Kalksteinen.

Vermutlich stellen diese Gesteine den Lösungsrest dar, der bei

der metasomatsichen Veränderung der Zechstein-Sedimente

entsteht. Die schokoladenbraune Farbe ist der Hinweis für das

Vorkommen, oft gebunden an tiefreichende Klüfte und Spalten.

Meist sind diese Gesteine sehr reich an Spurenelementen,

insbesondere auch an Schwermetallen wie Kupfer, Zink und

Arsen.

Nach dem derzeitigen Stand der Forschung sind

immer noch nicht alle Gesteine aus dem Anstehenden bekannt.

Infolge von Bauarbeiten kommen immer noch neue Belegstücke

hinzu, die das Wissen um diese merkwürdigen Gesteinsmassen

ergänzen und Lücken schließen.

Mit der hydrothermalen

Überprägung ist in der Regel auch Baryt abgeschieden worden. Diese

Fluide führten immer auch zu einer Zufuhr oder Mobilisierung mit

einer anschließenden Fixierung von Schwermetallen (in der Regel

Arsen, Kupfer, Blei, Zink), so dass diese Gesteine oder

Gangfüllungen immer aus der gegenwärtigen Sicht eine geogene

Belastung darstellen. Man kann also prognostizieren, wenn solche

Gesteine (gar in Verbindung mit Baryt) auf Baustellen anzutreffen

sind, dass dann auch die Kollission mit einer unsinnigen

Gesetzgebung bzw. mit anderen Regelwerken (z. B. LAGA-Liste)

vorprogrammiert ist. Beim Arsen können

die analysierten Werte erheblich sein und die Zuordnungwerte um

Größenordnungen überschreiten. Trotzdem besteht dabei für Menschen

keine Gefahr, weil die in Lösung befindlichen As-Ionen infolge des

hohen Ca- und/oder Mg-Spiegels, in Tonmineralien und am

Eisenoxiden sofort wieder fixiert werden

Verkieselter Zechstein-Dolomit im anstehenden Dolomit:

Bisher war es aufgrund der mangelnden Aufschlussverhältnisse

nicht möglich, einen verkieselten Zechstein-Dolomit im

Anstehenden zu studieren. Das änderte sich im Mai 2013, als

bei Hailer eine Baugrube für ein Verwaltunsgebäude im

Dolomit angelegt wurde (LORENZ 2014:17ff). Der unscheinbare

Aufschluss offenbarte verkieselte Partien im Dolomit:

Linsenförmiger Körper aus Quarzit, der durch Verkieselung

aus dem

Dolomit enstand. Die dunklen Partien sind reich an

Fe-Hydrxiden und

Mn-Oxiden, Bildbreite ca. 25 cm,

aufgenommen am 25.05.2013

Hier war einem wenig verfestigten Dolomit (teils als

"Dolomit-Aschen") erkennbar, dass Eisen- und Mangan in Form

dreidimensionler Dendriten (Goethit und Romanechit)

zugeführt worden war. Eine ca. 5 cm dicke und nicht

horizontbeständige Schicht ist mehr oder minder verkieselt.

Die Grenze zwischen hart (verkieselt) und weich (ohne Quarz)

ist auf ca. 0,5 bis 1 cm beschränkt. Stellenweise ist auch

eine ca. 5 bis 10 cm dicke Schicht mit Mangan- und

Eisenoxiden durchsetzt und zumindest teilweise verkieselt.

Diese Formen erinern an die Haldenfunde aus dem Raum

Bieber.

|

Literatur:

BURISCH, M., WALTER, B. F. & MARKL, G. (2017): Silification of

hydrothermal Gangue Minerals in Pb-Zn-Cu-Fluorite-Quartz-Baryte

veins.- The Canadian Mineralogist Volume 55, part 3, May 2017, p.

501 – 514, 5 figs., 1 tab., The Mineralogical Association of

Canada.

FISHER, J., LILLIE, R. & RAKOVAN, J. (2013): Fluorite in

Mississippi Valley-type Deposits.- Rocks & Minerals Vol. 88,

No. 1, Jan./Feb. 2013, p. 20 - 47, 56 figs., [Taylor & Francis

LLC] Philadephia.

GAIT, R. L., ROBINSON, G. W., BAILEY, K. & DUMKA, D. (1990):

Minerals of the Nanisivik Mine Baffin Island, Northwest

Territories.- The Mineralogical Record Volume 21, Number 6

November-December 1990, p. 515 - 534, 48 fig., [Mineralogical

Record Inc.] Tucson AZ.

GOLDSTEIN, A. (1997): The Illinois-Kentucky Fluorite

District.- The Mineralogical Record Volume 28,

Number 1 January-February 1997, p. 3 - 49, 89 fig., [Mineralogical

Record Inc.] Tucson AZ.

HIPS, K., HAAS, J. & GYÖRI, O. (2016): Hydrothermal

dolomitization of basinal deposits controlled by a synsedimentary

fault system in Triassic extensional setting.- International

Jouranl of Earth Sciences (GR Geologische Rundschau) Vol. 105,

Number 4, June 2016, p. 1215 - 1231, 13 figs., 3 tab., [Springer

Verlag] ohne Ort.

JAHN, G. (2017): Wüste, Meer und Lavafluten. Aus der Erdgeschichte

unserer Heimat zwischen Vogelsberg, Spessart und Rhön.- 428 S.,

328 meist farbige Abb., gebundene Ausgabe, [TRIGA - Der Verlag]

Gelnhausen.

KELKA, U., BEADOIN, N., LORENZ, J., KOEHN, D., REGENAUER-LIEB, K.,

BOYCE, A. & CHUNG, P. (2023): Zebra dolomites of the Spessart,

Germany: implications for hydrothermal systems of the European

Zechstein Basin.- International Journal of Earth Sciences

Geologische Rundschau Vol. 112, Number 8, November 2023, p. 2.293

– 2.311, 14 figs., [Springer Nature-Verlag] Berlin

Heidelberg.

KORSHINSKIJ, D. S. (1965): Abriß der metasomatischen Prozesse.-

195 S., 15 Abb., [Akademie-Verlag] Berlin.

KUZ´MIN, V. I. & SKOROBOGATOVA, N. V. (2000): Geological

Museum of the Vims.- p. 91 - 99, 18 figs.- in Mineralogical

Almanac Volume 3, 136 p., 136 color illustartions, 132

historical photos, [Ocean Pictures Ltd.] Moscow.

LORENZ, J. (2014): Die metasomatischen Gesteine im Spessart:

Dolomit, Siderit, Quarzit und Kalksteint.- Jahresberichte der

wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu

Hanau/gegr. 1808 163 - 164, Themenband Spessart, S. 11 -

32, 9 Abb., 2 Tab., Hanau.

LORENZ, J. (2019): Steine um und unter Karlstein. Bemerkenswerte

Gesteine, Mineralien und Erze.- S. 15, 27, 7 Abb..- in Karlsteiner

Geschichtsblätter Ausgabe 12, 64 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Karlstein [MKB-Druck GmbH] Karlstein.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 576ff, 579ff,

673ff.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

SCHÜSSLER, H., SIMON, T. & WARTH, M. (2000): Entstehung,

Schönheit und Rätsel der Hohenloher Feuersteine.- 2. Aufl., 175

S., zahlreiche, teils farb. Abb. als Fotos, Skizzen, Karten und

Profile, [Verlag und Offsetdruck Eppe GmbH] Bergatreue.

STARKEY, R. E. (2022): Making it Mine. Sir Arthur Russel and his

Mineral Collection.- 426 p., 754 figs., [British Mineralogy

Publications] Worcestershire.

TAYLOR, R. (2009): Ore Textures. Recognition and Interpretation.-

288 p., zahlreiche farb. Abb., [Springer Verlag] Berlin

Heidelberg.

WAGENPLAST, P. (2004): Geologische Wanderungen in Andalusien:

„Zebrasteine“als Indikatoren für Blei- und Fluorit-Lagerstätten in

den Provinzen Almeria und Granada.- Der Aufschluss Jahrgang 55,

Heft 3 Mai/Juni 2004, S. 171 - 177, 8 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.

WAGENPLAST, P. (2008): "Lombardische Diamanten" aus den

Bergamasker Alpen.- Der Aufschluss Jahrgang 59, Heft 4

Juli/August 2008, S. 253 - 255, 5 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.

WERNER, P. (1981): Über einige Verwachsungserscheinungen an

Erzmineralien des Siegerlandes.- Der Aufschluss Jahrgang 32,

Heft Dezember 1981, S. 483 - 489, 7 Abb., VFMG e. V. Heidelberg.

WIMMENAUER, W. (1985): Petrographie der magmatischen und

metamorphen Gesteine.- 382 S., 297 Abb., 106 Tab., [F. Enke

Verlag] Stuttgart.

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite