Der historischen Bergbau auf die

hydrothermalen Co-Ni-Bi-Gänge, den Kupferschiefer des Zechsteins

und die karbonatischen bis oxidischen Fe-Mn-Vererzungen

von Bieber im Spessart

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Wichtiger Hinweis:

Der Bergbau auf die Silbererze des Kupferschiefers wurde 1807, der

auf die Kobalt-Erze wurde 1867 und auf Eisen-(Mangan)-Erze wurde

1923 eingestellt. Infolge der seit langem anhaltenden

Sammelaktivitäten sind die wenigen Halden außerhalb des

Naturschutzgebietes im Lochborn abgesucht. Infolge der hohen

Niederschläge sind alle empfindlichen Phasen in den Halden

zumindest angelöst, wenn nicht bereits zerstört.

Es versteht sich von selbst, dass ein Sammeln innerhalb des

Naturschutzgebietes im Lochborn ausdrücklich verboten ist!

Mit Bäumen bestande Halde um eine Schachtpinge

im Lochborn bei Bieber,

aufgenommen am 11.10.2008

Zur Pflege der Wiesen im Lochborn werden auch

Ziegen eingesetzt, so dass die

Flächen nicht verbuschen; dies ist einer der Ziele des

Naturschutzes*,

aufgenommen am 11.10.2008

Zusammenfassung

Der vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert anhaltende Bergbau in

um um Bieber) (heute ein Ortsteil der Gemeinde Biebergemünd im

hessischen Teil des Spessarts östlich von Gelnhausen) war

insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert weit über die Grenzen

bekannt (siehe Okrusch et al. 2011, S. 283ff, Aufschlüsse Nr. 263

- 271).

In die Mineralogie unauslöschlich eingegangen ist der Mineralname

Bieberit, der nach dem Ort von hier beschrieben worden ist. Ebenso

stammt das Mineral Rösslerit auch aus Bieber, so es die

Typuslokalität für das Mineral ist.

Sehr ausführliche Schilderungen zur lokalen Geologie des bieberer

Raumes und zum Auftreten der Erze auf den hydrothermalen Gängen

finden sich bei BÜCKING (1891 und 1892) DIEDERICH &

LAEMMLEN (1964) und DIEDERICH (1969). Leider gibt es keine

neueren, umfassende geologisch-mineralogische Beschreibungen.

In und um Bieber wurden drei verschiedene Bergbaue betrieben,

sich deutlich unterschieden lassen:

Es ist schriftlich belegt, dass im Mittelalter ein Abbau des

Kupferschiefers begonnen wurde. Dabei baute man eine wenige cm bis

einige dm dicke Schicht eines schwermetallhaltigen

Zechsteinsedimentes ab, welches flächendeckend des

Zechstein-Dolomit unterlagert. Gehalte der Metalle liegen maximal

bei ca.: 0,7 % Kupfer, 2,4 % Blei, 1,7 % Zink und 0,007 % Silber.

Dieser Bergbau erzeugte ein weites aber sehr niedriges

Stollensystem, welches unter kaum vorstellbaren Arbeitsbedingungen

erzeugt wurde. Das gesamte geförderte Gestein wurde gepocht und

mit Flussmitteln aufgeschmolzen; in einem komplexen Prozess gewann

man hauptsächlich Kupfer, Blei und in geringen Mengen Silber. Die

Ausbeute war insgesamt gering und deshalb wurde der Abbau bereits

1807 eingestellt.

(Ausbeute-)Taler des Landgrafen

Wilhelm IX von 1791 mit dem Hinweis auf der Rückseite über dem

Wappen: "Bieberer Silber".

Taler aus Bieber, Ausbeutetaler (oder Ausbeutemünze, auch

Bergbauprägung, hier auch Bieber-Taler genannt) aus dem Silber von

Bieber aus dem Jahre 1791, geprägt in der Münze von Hanau. In der

Zeit von 1754 bis 1802 wurden ca. 40 verschiedene Varianten

gestaltet, die sich machmal nur sehr gering unterscheiden. Allen

eigen ist der textliche Hinweis auf die Verwendung von Silber aus

Bieber. Von den einst ca. 40.000 geprägten Halb- und Talern sind

nur noch geringe Bestände vorhanden. Sie werden heute zu recht

hohen Preisen nahezu ausschließlich auf Münzauktionen gehandelt;

je nach Erhaltungszustand und Jahrgang muss man zwischen 300 und

12.000 € dafür bezahlen! Manche sind so selten, dass diese in 15

Jahre nicht angeboten werden.

Schachtpinge im Lochborn mit einer

Erläuterungstafel des Kulturrundweges (Bieberer 8), der von

Bieber bis zum Wiesbüttsee

verläuft - man folge dem Schild wie rechts abgebildet.

aufgenommen am 11.10.2008

Im 18. Jahrhundert begann man, die gangförmigen, hydrothermalen

Cobalt-Nickel-Bismut-Gänge zu erschürfen. Dabei wurden lange

Stollen angelegt und der gesamte Ganginhalt gewonnen. Das von Hand

ausgelesene Erz wurde zerkleinert und zu Blaufarben für die

keramische Industrie verwandt. Dieser Bergbau, den Bieber in der

Geologie und Mineralogie bekannt werden ließ, stellte man 1867

ein.

Durch Funde nicht belegt, aber sehr wahrscheinlich ist die

Eisenerzgewinnung bereits zu vorrömischer Zeit (der spätere

flächenmäßig sehr unfngreiche Bergbau hat dabei sicher alle

früheren Spuren getilgt). Sporadisch wurden Eisenerze sicher zu

allen Zeiten um Bieber gewonnen und wohl auch verhüttet. Der

großmaßstäbliche Abbau des Siderits mit einer gesamten Fördermenge

von ca. 1,9 Millionen t begann im 19. Jahrhundert und wurde 1923

eingestellt. Grund dafür waren neben wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen auch die hohen Gehalte an Arsen

(bis ca. 1 Gew.-%!), die bereits in geringen Mengen einen

Sprödbruch des Eisens bewirken. Man gewann die Erze vor allem

wegen des hohen Gehaltes an Mangan, welches den Stahl

verschleißfest macht. Das As wurde durch Zugabe von As-armen

Eisenerzen auf ein verträgliches Maß reduziert.

Es sind aus allen drei Bereichen noch abbaubare Vorkommen

vorhanden. Infolge der nach heutigen Maßstäben geringen Vorräte

(“Rucksacklagerstätte“), der damit verbundenen Kosten für

Umweltauflagen, der schlechten Qualität der Erzmittel und der

immer noch raltativ niedrigen Metallpreise ist ein

Wiederaufwältigen der Abbau nicht denkbar. Da Kobalt in Zukunft

ein sehr gesuchtes Metall sein wird, könnte eines fernen Tages

wieder ein Bergbau begonnen werden. Eine Tonne Cobalt als Metall

kostet derzeit ca. 27.000 € - dagegen ist Baustahl mit ca. 450 €

geradezu billig.

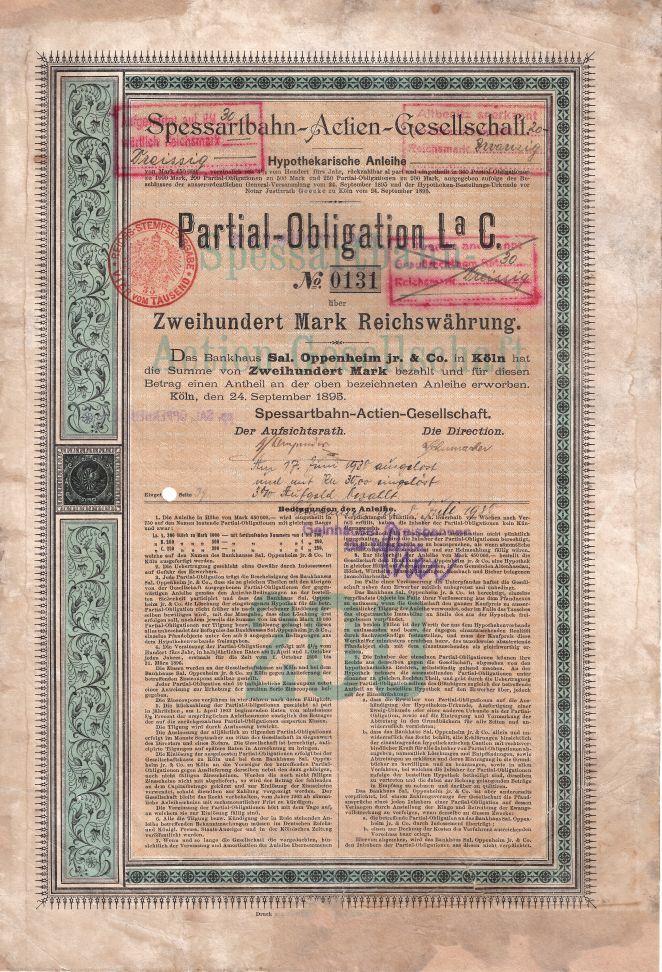

Für die Abfuhr der Eisen- und Manganerze wurde eine Eisenbahn

erbaut, die bis in die 1950er Jahre betrieben wurde. Die Bahn

verlief von Gelnhausen nach Bieber und hier bis zur Lochmühle. Von

den Anlagen ist kaum mehr etwas vorhanden, lediglich der Bahndamm

ist über weite Strecken noch zu sehen. Auch einzelne Gebäude der

Bahnhöfe sind noch vorhanden. Martina WEIBEZAHN aus Bieber plant

eine Veröffentlichung über die Spessartbahn, für die Aktien heraus

gegeben wurden.

Aktie der Spessartbahn AG von 1895 über

200 Reichsmark.

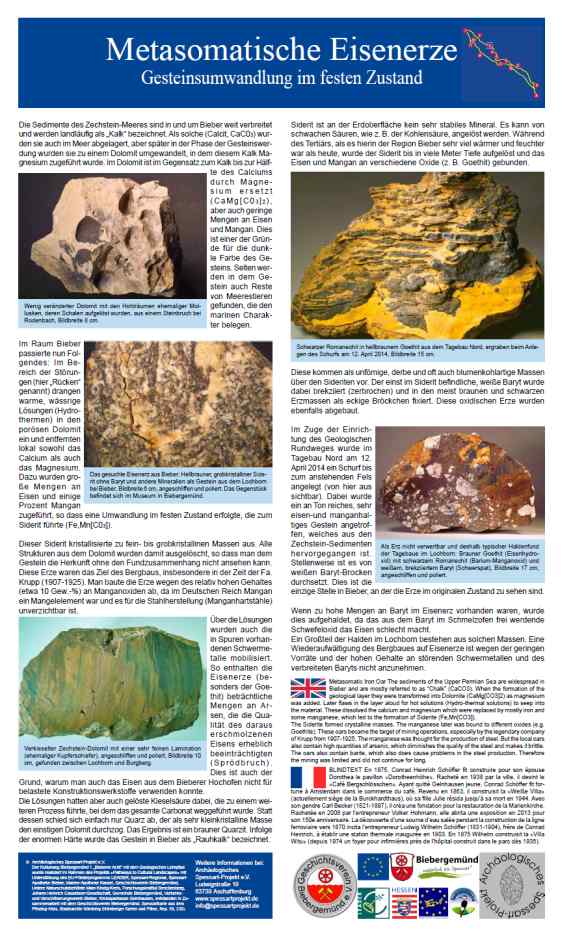

Geologisch-bergbaukundliche

Erweiterung des Kulturrundwegs der "Bieberer Acht":

Neue Tafel am Tagebau Nord

Der bestehende Kulturrundweg "Bieberer Acht" wurde 2014 um einige

Stationen erweitert. Insbesondere liegt der Schwerpunkt auf der

Geologie und der damit verbundenen Auswirkungen: Bergbau,

Hüttenwesen und die Rohstoffe. Dabei wurden auch vorhandene Tafeln

des Bestandes aktualisiert und und teilweise ausgetauscht. Die

erzbildenden Prozesse der 3 Lagerstättentypen sind im Detail sehr

komplex und können nur schwer auf einer Tafel so erläutert werden,

dass das Nachvollziehen für Laien leicht möglich ist. Später soll

es dazu ein Begleitheft geben, welches dem Besucher einen

vertiefenden Hintergrund vermittelt.

Für den die thematische Erweiterung wurden weder Kosten noch

Mühen gescheut. Das Stollenmundloch des Bertha-Stollens wurde

nachgebaut.

Unweit der Schmelz lag das Stollenmundloch des

Bertha-Stollens,

aufgenommen am 10.04.2009.

Im Herbst 2012 wurde seitens der Gemeinde in Zusammenarbeit mit

dem Geschichtsverein Biebergemünd versucht, das Mundloch des

Stollens mit Hilfe eines Baggers so weit zu öffnen, dass man in

den Stollen einblicken kann. Der Erfolg blieb leider aus, da wegen

einiger Bäume eine Freilegung nicht erfolgen konnte. Deshalb legte

man in Richtung des Stollens einen Graben an, der einen eichenen

Türstock bekam und dann mit einer Tür gesichert werden wird.

Der neu eingebaute Türstock nahe am Mundloch des

ehemaligen Berta-Stollens in Bieber an der Straße Zum Burgberg,

aufgenommen am 22.12.2012 (Panoramafoto). Der

eigentliche Stollen verläuft wenige Meter weiter nördlich und

mündet in den Garten des Hauses links

Da bisher keine Eisenerze im Anstehenden zu sehen waren, wurde mit

einem Bagger eine Böschung im Tagebau Nord frei geschürft, so dass

man hier die unscheinbaren Eisen- und Mangenerze sehen kann.

Die Mitglieder des Geschichtsvereins nach

schweißtreibender getaner Arbeit: Josef

ACKER, Siegfried EMRICH, Peter NICKEL und der virtuose

Baggerfahrer Dieter

BECKER

am 12.04.2014.

Ergebnis der Baggeraktion:

Typisches Mangenerz aus Romanechit (schwarz) mit Baryt (weiß)

und Goethit (braun) aus der frei gebaggerten Stelle im Tagebau

Nord, angeschliffen und poliert, Bildbreite

links 8 cm, rechts 10 cm. Das Erz mit dem reichlichen Baryt kann

nicht verwendet werden, weil der Baryt im Schmelzofen stören

würde. Aus diesem Grund wurden solche

Stücke auf die Halde geworfen und nicht abgefahren.

Die Eröffnung

war für den

Sonntag, den 12. Oktober 2014 um 14 Uhr

vorgesehen.

Der Treffpunkt befand sich am alten Rathaus (unweit des

Museums) Am Plaster 4, 63599 Biebergemünd Ortsteil Bieber.

Die Teilnehmer der Erstbegehung am

12.10.2014 im schattigen Tagebau Nord ca. 200 m vor der

Burgbergkapelle.

Für die Zukunft bleit das Ziel, dass man in einem anderen Tagebau

den bekannten Eisenstein (Siderit) frei schürft, was aber nur

innerhalb des Tagebaues möglich ist. Das Problem ist dabei, dass

dies nur innerhalb des Naturschutzgebietes möglich wäre, wo

verschiedene Interessenssphären - Biologie versus Geologie - auf

einander treffen. Da innerhalb des Naturschutzgebietes keine

Erhaltungsmaßnahmen stattfinden, wird das Gelände weiter zuwachsen

und somit seinen Charakter verlieren, so dass die Schutzwürdigkeit

abnehmen wird - siehe Text weiter unten.

Links: Das berühmteste Erz aus

Bieber, der "Speiskobalt": Skutterudit-Kristalle in

einer Kombination zwischen Würfel und Oktaeder, partiell

überkrustet von kleinsten Siderit-Kristallen

Bildbreite 1 cm.

Mitte: Nach dem Rösten des Skutterudits erhält man ein schwarzes

Pulver aus "Kobaltoxyd" (heute Kobaltoxid), hier in einer

verkorkten Flasche, wohl um 1900;

Bildbreite 3,5 cm.

Rechts: Das tiefblaue Produkt, welches man aus dem Kobaltoxid

herstellte: Smalte, ein Kalium-Kobalt-Silikat als Glas,

hier als Pigment für das Herstellen

einer Farbe in einer Kuststoffflasche (Kremer Pigmente,

Aichstetten),

Bildbreite 4,5 cm.

Lage

Die Gewinnungsstellen der Erze lagen um die Orte Rosbach, Bieber,

Gassen und Röhrig verteilt. Sie gehören heute alle zur Gemeinde

Biebergemünde. Ein Großteil der Spuren ist überbaut oder durch die

landwitschaftliche Nutzung verschwunden.

Geologie

Im Raum Bieber stehen innerhalb des weitläufigen

Buntsandstein-Spessarts Schollen des Zechsteins und des darunter

liegenden Grundgebirges aus metamorphen Gesteinen (sehr

gleichförmige, glimmerreiche Paragneise mit ±Staurolith) an

(“Bieberer Fenster“).

Das gesamte Gebiet ist von zahlreichen Störungen durchzogen. Die

Sprunghöhe der Verwerfungen werden mit ca. 10 - 70, teilweise bis

130 m angegeben. Auf vorwiegend herzynisch streichenden Klüften

und Gängen wurden aus hydrothermalen Lösungen buntmetallreiche

Erze ausgeschieden ("Kobaltrücken")). Sie stehen im Gneis

und halten bis in den Zechstein und in den Bröckelschiefer durch.

Die überwiegende Gangmasse besteht aus Siderit und Baryt, in denen

sich die begehrten Co-, Ni-, Bi- und Cu-Erze fanden. Die mittlere

Mächtigkeit der Gänge von 0,65 m (gewöhnlich 0,15 - 1,50 m) konnte

bis zu 6 m anschwellen. Sie konnte jedoch auch nur wenige mm stark

sein! In nur wenigen Fällen bestand die gesamte Gangfüllung aus

Co- oder Nickelerzen (FREYMANN 1991). Die Erzführung war insgesamt

jedoch sehr ungleichmäßig. Nur in den mittleren Teufen und an

Scharungsstellen waren die Gänge „edel“ (BÜCKING 1892). Im

Streichen konnten die größten Gänge bis zu 2,4 km verfolgt werden.

Folgende Kobaltgänge wurden im Raum Bieber gefunden und teilweise

auch abgebaut (nach FREYMANN 1991):

1. Büchelberger Kobaltgang, 90°, 45-80° NE, 27 m, ~1790-1867

2. Büchelberger Kobaltgang, 150°, ?, ?, ~1790-1867

3. Büchelberger Kobaltgang, ?, ?, ?, -

1. Lochborner Kobaltgang, 135-150°, 55° NE, 7-24 m, 1748-1850

2. Lochborner Kobaltgang, herzynisch, 50-70° NE, ?, -

3. Lochborner Kobaltgang, herzynisch, 40-60°, ?, -

4. Lochborner Kobaltgang, 120°, SW, ?, nach 1780-1867

5. Lochborner Kobaltgang, 150°, SW, 20-38 m, nach 1780-1867

1. Röhriger Kobaltgang, 120-165°, 57° NE, >4 m, 1731-1800(?)

2. Röhriger Kobaltgang, 120-165(180)°, 57° NE, >4 m,

1731-1800(?)

Über dem Metamorphikum konnten früher noch wenig verfestigte

Sedimente des Rotliegenden festgestellt werden. Die Schichtenfolge

des Zechsteins erreicht hier bis zu 45 m. Sie sind als Mergel,

dolomitische Kalk-, calcitische Dolomit-, Schluffsteine und Tone

ausgebildet. Die liegenden Schichten des Zechsteins führen den

metallreichen Kupferletten, die tonige Form der Kupferschiefers

sedimentären Ursprungs. Der feinkörnige „Letten“ besteht nach

FREYMANN (1991) aus Quarz, Glimmer, Calcit, Dolomit, Illit,

Kaolinit, Chlorit, erdiger Baryt, Fe-Mn-Mineralien und bitumöse,

organische Bestandteile (0,3 - 5,4 %). Die wirtschaftlich

interessanten Erzmineralien (Korngröße 0,002 - 0,3 mm) sind darin

feinst verteilt und bestehen aus Pyrit, Markasit, Arsenopyrit,

Tennantit, Chalkopyrit, Arsenkies, Galenit und Sphalerit. In den

oberflächennahen Bereichen kommen „Kupferglanz“, Covellin,

Cerrusit, Azurit und Malachit hinzu.

Kupferschiefer in plattiger Ausbildung an einer

Schachtpinge im

Lochborn

aufgenommen am 11.10.2008

Lokal enthält der Zechstein-Dolomit metasomatische

Fe-Mn-Vererzungen, meist Siderit (teils in oxidische Mineralien

umgewandelt: Goethit, Pyrolusit, Romanèchit, Lepidokrokit) in den

verkarsteten Zonen, die teils hydrothermal überprägt sind. Sie

erreichen Mächtigkeiten von 2 - 25 m. Das Auftreten von Baryt, die

geringen Gehalten an Buntmetallerzen und das verstärkte Auftreten

der Erze entlang der Störungen weisen auf eine gemeinsame Genese

der Erze hin. Eine Beeinflussung des Kupferschiefers kann dabei

ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Massiver bis erdiger Goethit mit brekziösem

Baryt,

Bildbreite ca. 10 cm

Darauf folgt wie oft im Spessart die Bröckelschieferfolge mit dem

unteren Buntsandstein aus Gelnhausen- und Salmünster-Folge aus

feinkörnigen Sandsteinen. Untergeordnet finden sich in der

Umgebung kleine Durchbrüche basaltischer Magmen, die ebenfalls

Ziele eines bescheidenen Steinabbaues (Beilstein, Hoher Berg,

Madstein) waren. Unter den jüngsten Zeugnissen geologischer

Veränderungen ist das fast rezente Niedermoor am Wiesbüttsee zu

erwähnen, weil aus ihm bedeutende Beiträge zur Wald- und

Besiedlungsgeschichte des Spessarts gewonnen werden konnten.

Die meisten der durch den jahrhundertelangen Bergbau recht

zahlreich geschaffenen Aufschlüsse (wie bei DIEDERICH &

LAEMMLEN 1964 aufgeführt) sind seit langem aufgelassen und deshalb

verwachsen, verschüttet oder inzwischen überbaut.

Im Bereich des Bergbaugebietes sind an vielen Stellen steile,

recht frisch erscheinende Pingen zu finden, die sicher örtlich von

Zeit zu Zeit nachbrechen. Es muss auch obertägig ständig mit

Einstürzen gerechnet werden, wie zuletzt im oberen Lochborn, wo am

27. oder 28.12.1998 auf dem ehemaligen Bahndamm zwischen oberem

und unterem Maschinenschacht ein ca. 2 m großer, frischer

Einsturztrichter gefunden werden konnte.

Die Burgberg-Kapelle mit Kirchhof und

Umfassungsmauer am Burgberg bei Bieber,

aufgenommen am 11.10.2008

Historie

Über die bergbaulichen Aktivitäten liegen zahlreiche Schriften

vor, die größtenteils noch erhältlich sind (FREYMANN 1991, HOFMANN

1969, Autorenkoll. 1994, CANCRIN 1787, DIEDERICH & LAEMMLEN

1964 und BACKHAUS & WEINELT 1967) weshalb hier auf eine

Beschreibung verzichtet wird.

Bemerkenswert ist der Umstand, dass das Blaufarbenwerk wie auch

die Bergwerke in der napoleonischen Besatzungszeit an die

Schwester Pauline (oder Paulina; die Paris Hilton dieser Zeit) von

Napoleon Bonaparte vergeben wurden, so dass die Einkünfte ihr

zuflossen (BERINGER & NICKEL 2012).

Der Lochborner Teich war über Jahre trocken, so

dass Erlen wuchsen. Mit dem

Wiederfüllen vor ca. 20 Jahren starben die Erlen ab und die

Stümpfe ragen aus dem

Wasser.

aufgenommen am 11.10.2008

Die umfangreichen und aus neuerer Zeit volumniösen Halden und

andere an den Boden gebundene Zeugen des Bergbaues

(Stollenmundlöcher, Pingen) sind meist reich an wenn auch fein

verteiltem Erz. Alle bergbaulich interessanten Gangfüllungen und

Erze enthalten typischerweise deutliche As-Gehalte. Diese Erze

verwittern recht leicht unter den gegenwärtigen Bedingungen und

sind heute Quellen eines bedeutenden As-Eintrages in die Gewässer.

Dies wurde beispielsweise am Schwarzbach im Lochborn von TUROWSKI

(1998) untersucht und ausführlich beschrieben. Die Wässer des

Schwarzbaches erreichen Arsen-Gehalte nach längeren Trockenzeiten

bis zu 0,28 mg/l Bachwasser. Infolge der Größe der Halden und des

Verwitterungsgrades der Erze ist mit einem Eintrag zu rechnen, der

sicher noch hundert Jahre anhalten wird.

Einst befand sich in der Region die wohl bedeutendste, ehemalige

Forschungsstelle für Mittelgebirge, unterhalten vom Naturmuseum

Senckenberg in Frankfurt. Dazu werden die Räumlichkeiten des

früheren Bahnhofes der Eisenbahn genutzt, die das Eisenerz nach

Gelnhausen brachte. Infolge der schlechten Erreichbarkeit wurde

die Forschungsstelle von der Lochmühle nach Gelnhausen verlegt.

Der Forschungsschwerpunkt hat sich auch mit verlagert, denn in

Mittelgebirgen forscht man nicht mehr.

Der Bergbau von Bieber findet sich auch in den sehr bekannten

Grimm´s Märchen wieder. So beschreibt RUF (1995) ausführlich,

warum man heute davon ausgehen kann, dass es sich bei den sieben

Zwergen in dem Märchen vom Schneewittchen um Bergleute aus Bieber

handeln kann! Und das GRIMM´sche Schneewittchen lebte im

Mittelalter in Lohr, wo sich auch die Kurmainzische

Spiegelmanufaktur befand.

In der Ortslage von Bieber und Umgebung sind

an einigen Stollenmundlöchern und

historisch bedeutsamen Orten Tafeln aufgestellt worden, die

Erläuterungen geben.

Sie stammen noch aus der Zeit von Ernst-Ludwig HOFMANN,

aufgenommen am 19.08.2017

Über lange Zeit gab es in Bieber eine Hütte, in der die Erze zur

Metallgewinnung geschmolzen wurden. Davon gibt es kaum mehr

dingliche Reste. Hin und wieder werden Schlacken gefunden, die

aber nur schwer einem bestimmten Prozess zugeordnet werden können.

Infolge des lang anhaltenden Bergbaues und der damit verknüpften

Verhüttung ist es ohne aufwändige Untersuchungen kaum möglich nach

Form und Farbe zu urteilen.

Porzellanartige, blasenarme Schlacke mit

rundlichen, sphaerolithischen kristallinen

Bestandteilen und wenigen kleinen metallischen Körnchen als

Lesefund auf einem

Acker südlich von Röhrig. Der Prozess, der zur Bildung dieser

Schlacke führte, ist

nicht bekannt. Dies ernthält sehr viel BaO.

Bildbreite 7 cm

Mineralien

Die wenig attraktiven Belegstücke aus dem Kupferschieferbergbau

sind heute nur einem sehr geringen Umfang vorhanden. Auch aus dem

Bergbau auf die Eisenerze liegen wegen der geringen Attraktivität

und da aus vielen ähnlichen Fundstellen bessere Stücke vorhanden

waren, kaum Belegstücke vor.

Zum Zeitpunkt des aktiven Bergbaues auf die Cobalt-Nickelerze

wurden bereits international Mineralien gehandelt. Die damals noch

junge Wissenschaft der Mineralogie entstand als Oryktognosie in

Mitteleuropa und deshalb finden sich in fast allen alten

Sammlungen der Universitäten und Museen sehr wenige Belegstücke

aus Bieber; so auch in der Sammlung von J. W. von GOETHE in

Weimar! Die wohl beste und umfangreichste Mineraliensammlung war

die der Wetterauischen Gesellschaft für die gesamte Naturkunde zu

Hanau, deren Sammlung im Bombenhagel auf Hanau 1945 verbrannte.

Reiches Belegmaterial findet sich in den alten großen Sammlungen

Mitteleuropas, so z. in Berlin, Göttingen, Bonn, Wien

(Österreich), Strasbourg (Frankreich), London (Großbritannien),

München, Würzburg und in vielen anderen Sammlungen auch, so z. B.

Aschaffenburg, Wiesbaden, ....

Die primären Erze in Bieber bestehen aus den Gangarten Siderit

und Baryt, selten Calcit (Ca[CO3]) und etwas Quarz,

darin eingewachsen sind die Erzmineralien (nach WAGNER &

LORENZ 2002):

Alloklas ((Co,Fe)AsS)

Bismuthinit (Bi2S3)

Chalkopyrit (CuFeS2)

Cobaltit ((Co,Fe,Ni)AsS)

Emplektit (CuBiS2)

Galenit (PbS)

Gersdorffit ((Ni,Co,Fe)(As,Sb)S)

Löllingit (FeAs2)

Maucherit (Ni11As8)

Nickelin (NiAs)

Nickelskutterudit ((Ni,Co,Fe)As2-3)

Orthogersdorffit ((Ni,Co,Fe)(As,Sb)S)

Rammelsbergit (NiAs2)

Safflorit ((Co,Fe)As2)

Skutterudit (CoAs2-3)

Tennantit ((Cu,Fe)12As4S13)

gediegen Wismut (Bi).

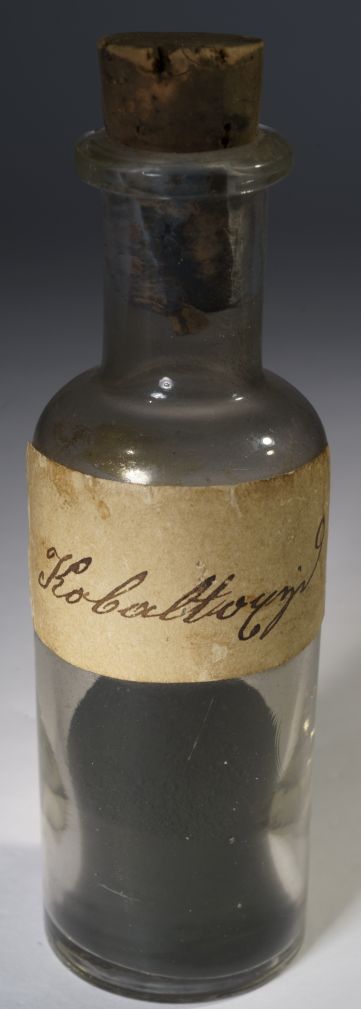

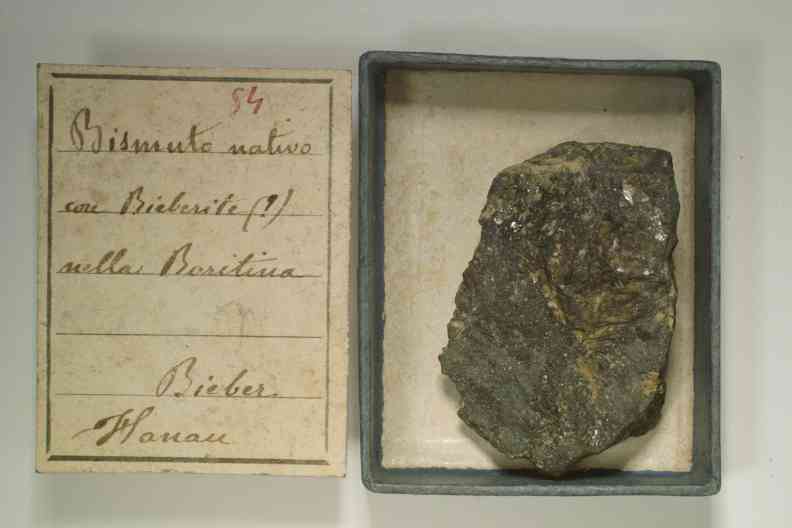

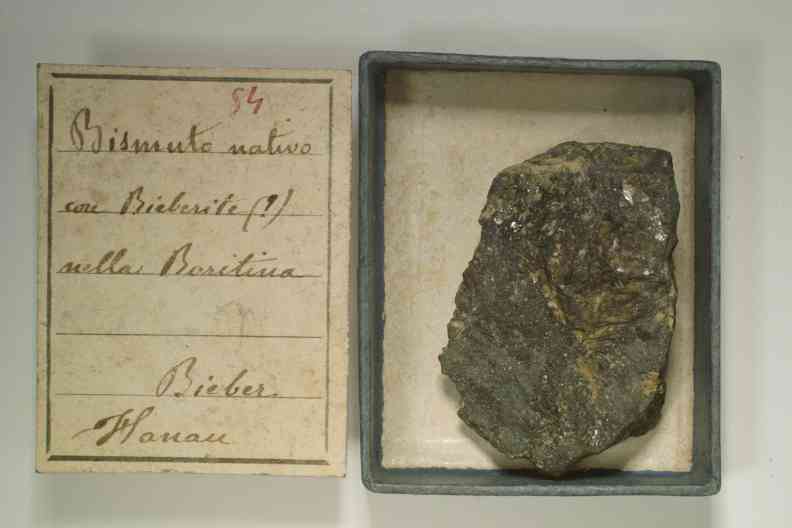

Gediegen Wismut im Siderit (nicht wie auf dem sehr

alten Zettel angegeben im Baryt!)

und auch ohne Bieberit,

Bildbreite 8 cm.

Einige Bilder

von den oben aufgeführten Mineralien aus dem Raum Bieber

finden Sie auf der nächsten Seite.

In GOLDSCHMIDT´s Atlas der Kristallformen finden sich mehrere

Abbildungen von idiomorphen Kristallen des ged. Wismut aus

Bieber (Band 9 , Tafel 48, Fig. 1, 3-6). Auch bei HINTZE

(1904:124) wird das sonst nicht so häufge Mineral „auf Gängen im

Glimmerschiefer mit Speiskobalt, Kobaltblüthe, Rothnickelkies,

Eisenspath und Baryt krystallinische Partien und ausgebildete

Krystalle;“ aufgeführt.

In dem sehr bekannten erzmikroskopischen Standardwert von RAMDOHR

(1975:411) wird in Abb. 318 ein Einschluss von ged. Wismut in

rissigem Skutterudit abgebildet. Das ged. Wismut zeigt die gleiche

Anomalie beim Schmelzen wie das Wasser - es zieht sich beim

Schmelzen zusammen, so dass es beim Erstarren sich ausdehnt. so

können die abgebildeten Risse, ausgehend vom Bismut, im massiven

Skutterudit gedeutet werden. Das Mineral kann deshalb auch als

mineralogisches Thermometer verwendet werden.

Diese Erzmineralien wurden oberflächennah, zum Teil in den alten

Stollen und auf den wenigen Halden in meist farbige

Sekundärmineralien umgewandelt:

Annabergit (Ni32+[AsO4]2·8H2O)

(wobei der grüne Annabergit als sehr selten gelten kann),

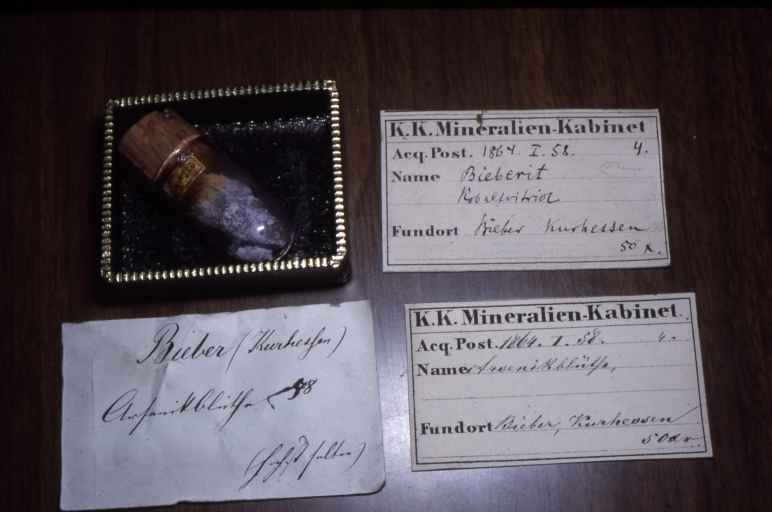

Bieberit (CoSO4·7H2O),

das Mineral wurde hier in Bieber zuerst gefunden (als

"Kobaltvitriol") und aus diesem Grund nach dem Fundort benannt

(Typuslokalität).

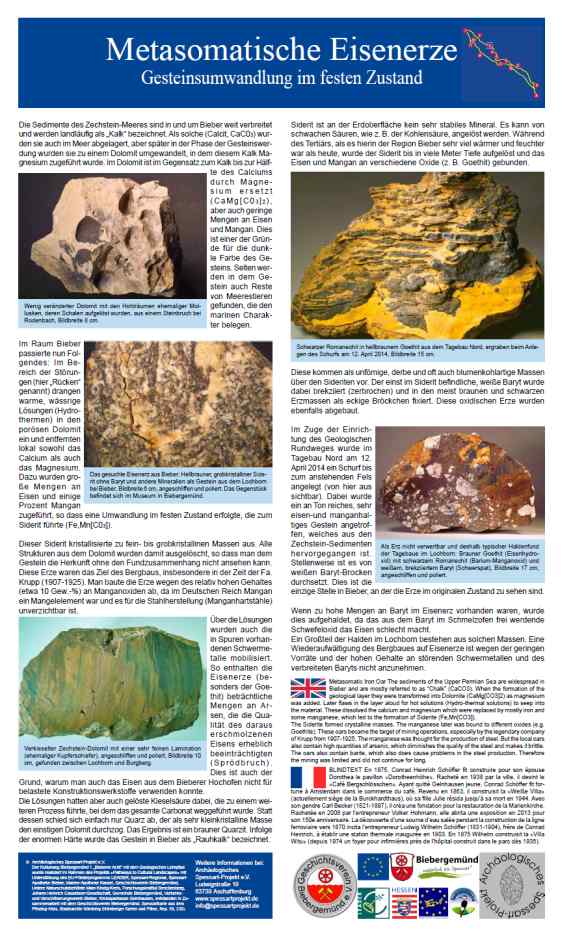

Rosafarbener Bieberit als erdige

Massen in einer verkorkten Glasphiole, Sammlung des

Naturkundemuseum in Wien,

aufgenommen am 23.08.1999

Bieberit ist und war schon in Bieber im 19. Jahrhundert sehr

selten. Die meisten "Bieberite" in den Mineralien-Sammlungen

erwiesen sich bei einer genauen Analyse als Erythrin. Bieberit ist

sehr empfindlich, weil wasserlöslich und deshalb auf den Halden

kaum zu finden. Heute existieren nur noch wenige, wirkliche

Bieberit-Proben aus Bieber in den (öffentlichen) und wohl nur ganz

selten in privaten Sammlungen. Ein Hinweis, dass es sich

tatsächlich um Bieberit handelt, sind Phiolen aus Glas und ein

Grundgestein aus Kristallin.

Links: Erythrin-Krusten als tpischer Haldenfund

aus dem Lochborn bei Bieber,

Bildbreite 2 cm

Rechts: Detail einer solchen Kruste aus kleinen, tiefroten

Kriställchen - ehemals Sammlung Albrecht VORBECK(†),

Bildbreite 3 mm.

Erythrin (Co32+[AsO4]2·8H2O),

Jarosit (KFe33+[(OH)6/(SO4)2]),

Pharmakolith CaH[AsO4]·2H2O),

Pikropharmakolith (Ca4Mg[AsO3(OH)/AsO4]2·11H2O),

Rösslerit (MgH[AsO4]·7H2O

- hierfür ist Bieber dieTyplokalität)

und viele weitere.

Gemenge solcher Phasen wurden früher als "Erdkobalt"

bezeichnet.

Leider konnte bis heute in keiner Sammlung - oder auch auf einer

Halde - ein nachweislicher Rösslerit von Bieber gesichtet werden

(LORENZ 2010:401ff). Alle Bemühungen sind gescheitert, so dass man

davon ausgehen muss, dass auch das Typmaterial verschollen ist.

Farblose bis weißliche Kristalle aus Rösslerit,

gefunden um 1970 im Jachymov, CZ

(Erzgebirge),

Bildbreite 5 mm.

Das Mineral ist selten. Diese Kristalle des kleinen Stückes

waren in einer Ausstellung

"Do it yourself" in Frankfurt, Berlin und bis 2013 in Dortmund

zu sehen.

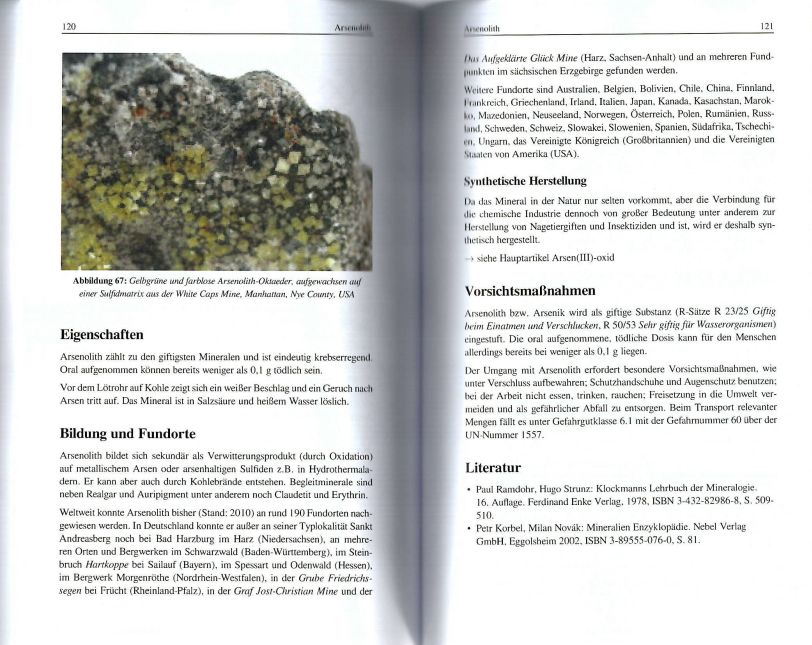

Eine anekdotische Besonderheit ist der verbreitete und sehr

giftige Arsenolith (As2O3; ebenfall als

Neubildung auf alten Erzen und Bestandteil der "Erdkobalte"), von

dem Hanauer Chemiker Johann Heinrich KOPP (1807) schreibt:

„ ...sehr weich; leicht zersprengbar und besitzt einen

zusammenziehenden Geschmack. Auf einer Eisenplatte verdampft

es gepulvert vollkommen unter starkem Rauche. Auf glühende Kohlen

gestreut gibt es einen, nach Knoblauch riechenden, Rauch von

sich.“

Er hat es überlebt, denn er schrieb später weitere Beiträge und

starb im hohen Alter (*1777 †1858).

Achtung!

Nepper, Schlepper, Bauerfänger:

72,80 € für einen WIKIPEDIA-Ausdruck!?

Ja, so was gibt es.

Wenn Sie bei ebay nach Bieber-Mineralien suchen, finden Sie an

erster Stelle:

"Neu-Buch: Albin Schwab - MINERALIEN aus dem Bergbaugebiet

von Bieber i. Spessart."

Und wenn Sie jetzt denken, dass Sie dann etwas erhellendes

mit einem Bezug zu Bieber bekommen, dann erhalten Sie nach ein

paar Wochen ein extra gedrucktes Buch von PediaPress aus

Limburg, ohne, dass darin irgendetwas über Bieber steht, was Sie

hier auf der Seite nicht schon gelesen haben (außer die Liste

der Mineralien, die von hier kopiert wurde):

Es ist im Format A5 auf einfaches Kopierpaier (80 g/m²)

gedruckt, hat einen flexiblen (dünnen) lackierten Einband, ist

einfachst zusammen geleimt und enthält am Ende ein

(computergeneriertes) Inhaltsverzeichnis. Sie können dann 50 mal

"Formeleinheit" nachschlagen. Von den 251 Seiten erhalten Sie 18

Seiten Inhaltsverzeichnis, 10 Seiten Endnoten und

Internet-Quellen. Es sind einfach Ausdrucke von WIKIPEDIA, die

selbst mit dem dort vorhandenen Layout übernommen wurden. Samt

Fotos und Kommentare wie Fußnoten usw. Die meist kleinen Bilder

sind meist schlecht bis sehr schlecht (S. 12, 26, 40, 63, 93,

113 135, ...) oder verpixelt (S. 11, 56, 78, 99, 62, 120, 131,

...), wenn die Auflösung für den Druck nicht reichte. Herr

SCHWAB nennt sich "Editor" und druckt als Legitimation für die

Kopien seitenweise englisches "Kleingedrucktes" ab. Der Abruf

war 2015.

Wenn Sie die aus Bieber bekannten Mineralien in WIKIPEDIA

aufrufen, bekommen Sie das Gleiche, aber besser und sogar

aktuell.

Das Stück könnte von Bieber sein, stammt aber

der Goethit stammt aus den USA (s. S. 97).

|

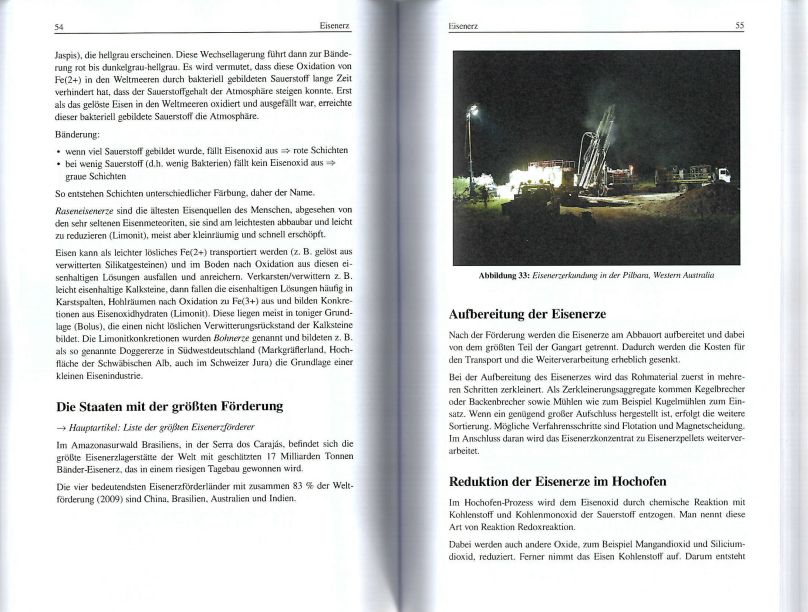

Dass man Eisenerz auch in Australien pros-

pektiert, ist für Bieber sicher nicht relevant.

|

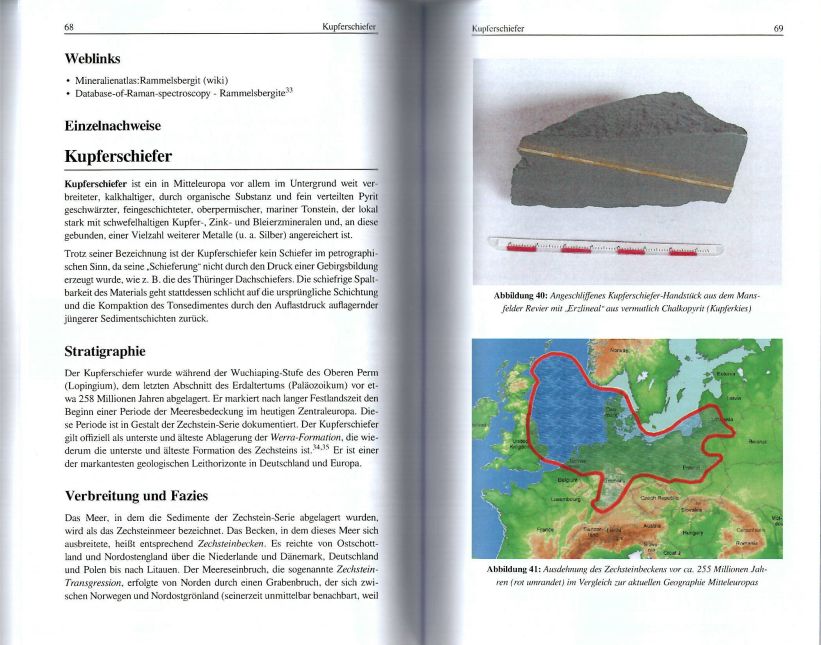

Es ist ein schöner Beitrag zum Kupferschiefer,

in dem auch Bieber aufgeführt wird, weil es in

WIKIPEDIA steht. Es ist eine der wenigen

Stellen an denen das Wort Bieber erscheint.

|

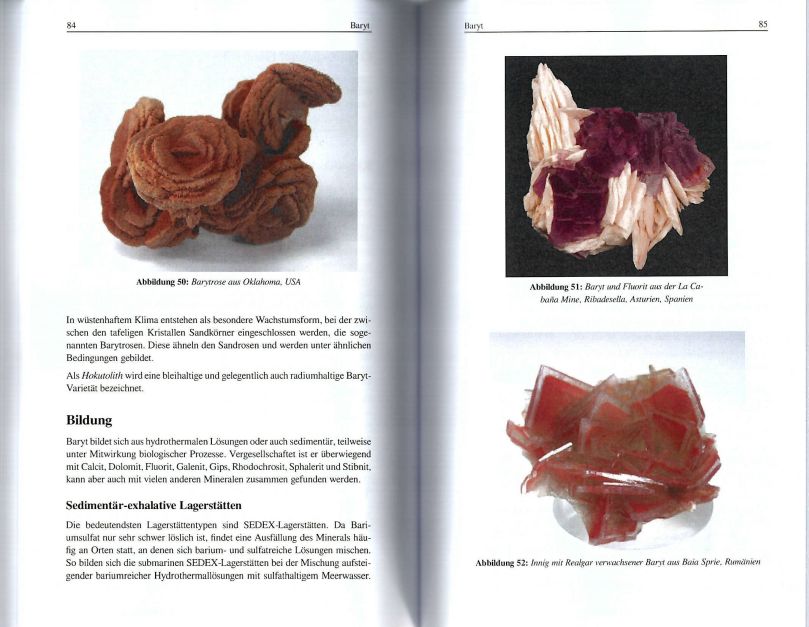

Baryt aus Oklahoma; ich hätte hier einen aus

Rockenberg abgebildet, aber auch das hat mit

Bieber nichts zu tun.

|

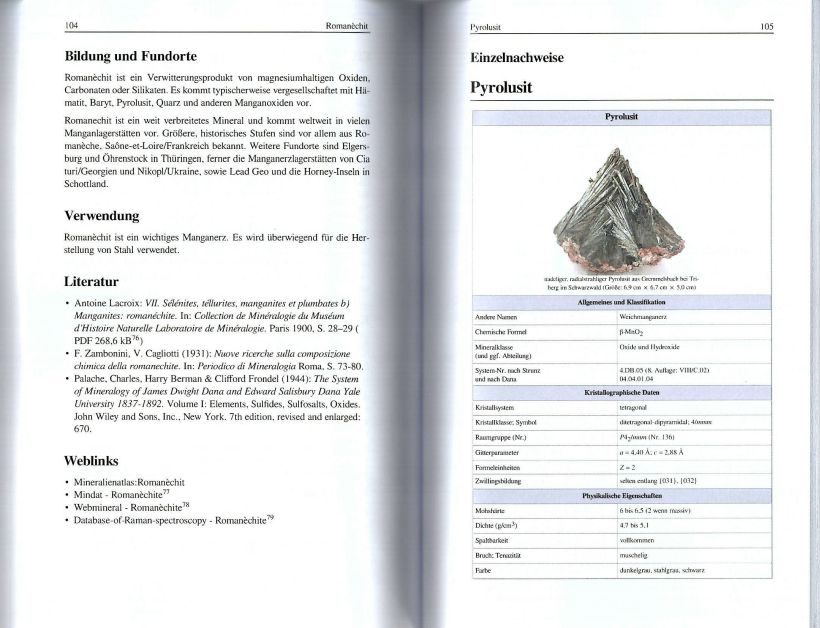

Selbst das Layout von WIKIPEDIA ist

übernommen, weil man das direkt aus

WIKIPEDIA drucken lassen kann!

|

Das verpixelte Arsenolith-Foto erhellt nicht

das Aussehen des giftigen Minerals

|

Wäre es ein Schulaufsatz, dann würde ein Lehrer für das

Thema eine glatte 6 geben, denn das Thema ist verfehlt und es

ist alles kopiert und nicht mal abgeschrieben. Der genial

gewählte Titel suggeriert einen Zusammenhang mit Bieber, der ist

aber nicht da - oder, erst wenn man um die Ecke denkt, dass es

diese vorgestellten Mineralien auch in Bieber gibt, aber in ganz

anderer Form. Es ist so, als würde ich einen Beitrag über

Frankfurt machen und dann Beispiele aus der ganzen Welt, aber

eben nicht von Frankfurt, aus dem Internet zusammen kopieren.

Und die Texte sind logischerweise ganz allgemein gehalten, ohne

Zutun eines Editors und schon garn nicht von Herrn SCHWAB. Der

versteht vermutlich den größten Teil des mineralogischen

Inhaltes nicht.

Da kann man nur sagen, dass das Buch sein Geld nicht wert

ist. Wenn Sie es bestellt haben, können Sie es auch nicht zurück

geben, denn trotz der Angabe "Verkäufer zahlt Rückversand"

brauchen Sie dann einen Rechtsanwalt, denn Herr SHWAB nimmt

nichts zurück. Er bezieht darauf, dass sein Buchverkauf vom

"Finanzamt geprüft" sei.

Die aus WIKIPEDIA generierten Bücher bei PediaPress im Limburg

kosten dort zwischen 10 und 35 € bei dann 700 Seiten. Das kann

im Prinzip jeder selbst machen.

Vermutlich sind alle anderen "Bücher" in eBay von Albin

SCHWAB aus Gelnhausen auf die gleiche Art und Weise zusammen

kopiert.

Museum Biebergemünd -

geschlossen

aufgenommen am 04.11.2001

Wenn Sie nach Biebergemünd, Ortsteil Bieber, kamen, dann empfahl

sich der Besuch des kleinen, aber feinen Heimatmuseums. Es war

untergebracht in neben einem großen Sandsteinbau (ehemaliges

preußisches Amtgericht - rechts im Bild) fanden Sie in den Räumen

im 1. OG eine schöne Ausstellung zum Bergbau, Glashütten,

Geologie, Eisenbahn, Vorgeschichte und zur örtlichen Historie.

Auch konnte man hier einige der interessanten Schriften zur Region

käuflich erwerben. Das Museum wurde vom seit über 15 Jahren

bestehenden Geschichtsverein betreut und war am 1. Sonntag im

Monat von 14 -17 Uhr offen - sonst nach Vereinbarung. Bitte

sprechen sie dazu den Geschichtsverein

in Biebergemünd an.

Das Foto zeigt das ehemalige Postgebäude, welches nach dem Umbau

einen Gemeinschafts- und Vortragsraum haben wird,

aufgenommen am 04.08.2015

Das inzwischen renovierte Gebäude beherbergt im 1.

OG das Biebergrund-Museum,

aufgenommen am 18.05.2019

Die Wieder-Eröffnung des Museums fand am

Donnerstag, den 18.05.2023 um 14 (bis 17) Uhr unter reger

Beteiligung von Politik und Bevölkerung statt. Für die nahe

Zukunft ist noch die Erweiterung der Ausstellung um einen Raum

vorgesehen.

Literatur

Autorenkollekt. (1994): Festschrift 500 Jahre BIEBERER BERGBAU

1494 - 1994.- 70 S., Gemeinde Biebergmünd.

Autorenkollektiv (2020): 25 Jahre Geschichtsverein Biebergemünd e.

V. 1995 - 2020.- Festschrift, 170 S., 111 meist farb. Abb., 11

Grafiken, 21 Tab., [ohne Verlag] Beibergemünd.

BACKHAUS, E. & WEINELT, Wi. (1967): Über die geologischen

Verhältnisse und die Geschichte des Bergbaues im Spessart.- in

BACKHAUS, E. (1967): Beiträge zur Geologie des Aschaffenburger

Raumes.- Veröffentlichungen des Geschichts- und Kunstvereins

Aschaffenburg e. V., 10, 260 S., Aschaffenburg.

BERG, G. & FRIEDENSBURG (1944): Nickel und Kobalt.- Die

metallischen Rohstoffe, ihre Lagerungsverhältnisse und ihre

wirtschaftliche Bedeutung.- 280 S., [Enke] Stuttgart.

BERINGER, I. & NICKEL, P. (2012): Pauline und Biebergemünd.

Pauline Bonaparte Fürstin von Guastalla.- Mitteilungsblatt Zentrum

für Regionalgeschichte 37. Jahrgang, S. 45 - 51, 3 Abb.,

Kreisausschuss des Main-Kinzig-Kreises, Gelnhausen.

BÜCKING, H. (1891): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte

von Preussen und den Thüringischen Staaten. XLIX. Lieferung

Gradabteilung 68, No. 54, Blatt Bieber.- 56 S., [S. SCHROPP´sche

Hof-Landkartenhandlung] Berlin.

BÜCKING, H. (1891): Erläuterungen zur geologischen Specialkarte

von Preussen und den Thüringischen Staaten. XLIX. Lieferung

Gradabteilung 69, No. 49, Blatt Lohrhaupten).- 30 S., [S.

SCHROPP´sche Hof-Landkartenhandlung] Berlin.

BÜCKING, H. (1892): Der nordwestliche Spessart.- Abhandlungen der

Königlich Preussischen geologischen Landesanstalt, Neue Folge Heft

12, 274 S., Berlin.

CANCRIN, F. L. (1787): Geschichte und systematische Beschreibung

der in der Grafschaft Hanau Münzenberg, in dem Amte Bieber und

anderen Ämtern dieser Grafschaft, auch dem dieser Grafschaft

benachbarten Ländern gelegenen Bergwerke.- 190 + XIX S., [Hertel]

Leipzig; Reprint in der 2. Aufl. von 1994, Bad Orb.

DAMASCHUN, F. & SCHMITT, R. T. [Hrsg.] (2019): Alexander von

Humboldt. Minerale und Gesteine im Museum für Naturkunde Berlin.-

424 S., sehr viele Abb., [Wallstein Verlag GmbH] Göttingen.

DIEDERICH, G. & LAEMMLEN, M. (1964): Das obere Biebertal im

Nordspessart. Neugliederung des Unteren Buntsandstein,

Exkursionsführer und geologische Karte.- Abh. Hess. L.-Amt

Bodenforsch., Heft 48, 34 S., Wiesbaden.

DIEDERICH, G. (1969): Geologische Verhältnisse und Problemen bei

Bieber.- Natur und Museum 99 (7), S. 307 - 316, Frankfurt.

EMMRICH, S. (1997a): Quellen zum Bieberer Bergbau Die

Betriebsberichte 1907 - 1925.- 110 S., Hrsg. vom Geschichtsverein

Biebergemünd e. V. [Eigenverlag] Bieber.

EMMRICH, S. (1997b): Quellen zum Bieberer Bergbau

Betriebsstatistiken 1907 - 1926.- 48 S., Hrsg. vom

Geschichtsverein Biebergemünd e. V. [Eigenverlag] Bieber.

FREYMANN, K. (1991): Der Metallerzbergbau im Spessart. Ein Beitrag

zur Montangeschichte des Spessarts.- Veröffentlichung des

Geschichts- und Kunstvereins Aschaffenburg 33, 413 S.,

Aschaffenburg. GOLDSCHMIDT, V. (1913-1923): Atlas der

Krystallformen.- 9 Tafelbände mit je einem Textband, [Winters],

Heidelberg.

HINTZE, C. (1904): Handbuch der Mineralogie.- Erster Band, Erste

Abtheilung, 1208 S., [Verl. v. Veit & Comp.] Leipzig.

HOFMANN, E.-L. (1969): Geschichte der Berg- und Hüttenwerke zu

Bieber.- Natur und Museum 99 (7), S. 317 - 328, Frankfurt.

KLUTH, C. (1967): Über ein Vorkommen vom Emplektit zu Bieber in

Hessen.- Aufschluss 18, S. 9 - 12, Heidelberg.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 566ff, 714ff,

731ff.

LORENZ, J. (2018): Mangan – Spurenelement, Mineralbestandteil und

Stahlveredler. - NOBLE Magazin Aschaffenburg, Ausgabe 01/2018, S.

38 - 40, 10 Abb., [Media-Line@Service] Aschaffenburg.

LORENZ, J. & NICKEL, P. (2022): Die Hochöfen des

Eisenhüttenwerks von Bieber und deren Betrieb. Eine

Wirtschaftsgeschichte.- in LORENZ, J. A. & der

Naturwissenschaftliche Verein Aschaffenburg [Hrsg.] (2022): Eisen

& Mangan. Erze, Konkretionen, Renn- und Hochöfen.- Nachrichten

des Naturwissenschaftlichen Museums der Stadt Aschaffenburg Band 112,

S. 141 -157, 11 Abb., 2 Tab.

OKRUSCH, M. (1963): Die Anfänge der mineralogisch-petrographischen

Erforschung des Vorspessarts.- Abh. Naturwiss. Ver. Würzburg, 4,

Heft 1, Würzburg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

RAMDOHR, P. (1975): Die Erzmineralien und ihre Verwachsungen.- 4.

bearbeitete und erweiterte Auflage, 1277 S., [Akademie-Verlag]

Berlin.

RUF, T. (1995): Die Schöne aus dem Glassarg Schneewittchens

märchenhaftes und wirkliches Leben.- 118 S., einige SW-Abb.,

[Verlag Königshausen & Neumann GmbH] Würzburg.

TUROWSKI, S. (1998): Schwermetalluntersuchungen am Schwarzbach im

Spessart unter Berücksichtigung der Geologie des Lochborn von

Bieber mit seiner Bergbaugeschichte.- Geol. Jb. Hessen 126,

S. 15 - 35, 14 Abb., 6 Tab. [Hess. Landesamt f. Bodenforschung]

Wiesbaden.

WAGNER, T. & LORENZ, J. (2002): Mineralogy of complex

Co-Ni-Bi vein mineralization, Bieber deposit, Spessart, Germany .-

Mineralogical Magazine 66, No. 3 (Juni 2002), p. 385 -

407, 10 Fig., 9 Tab., The Mineralogical Society, London.

NSG:

aufgenommen am 11.10.2008

*Gedanken zum NSG (Naturschutzgebiet):

Es ist schon merkwürdig, dass eines der unnatürlichsten Täler des

Spessarts zum einem bedeutenden Naturschutzgebiet gemacht wurde,

denn hier im Lochborn ist praktisch Alles vom Menschen umgestaltet

worden. Selbst die Bäche sind verlegt, Halden, Tagebaue und Dämme

haben den Talgrund total verändert. Und zu Zeiten des aktiven

Bergbaues gab es hier wenig bzw. keinen Wald. Man könnte denken,

dass die natürlichen Gegebenheiten viel weniger Nischen bieten

würden; dies würde zum Schluss führen, dass eine Umgestaltung mit

anschließender 50jühriger Ruhe zu einer größeren biologischen

Vielfalt führen würde als ein "unberührter" Wald!

Aber wenn man nichts macht, dannn werden eben alle Flächen von der

Vegetation besiedelt; bei den hohen Niederschlägen im Raum Bieber

ist das kein Problem. Bis auf eine Ausnahme sind auch die

Schwermetallgehalte keine Hinderungsgrund für eine Ansiedlung von

Bäumen. Wären keine Schatten spendenen Bäume - auch Fichten -

vorhanden, so wäre das Tal noch weiter zugewachsen und man würde

von den Bergbauresten noch weniger sehen. Problematisch sind

derzeit wohl die zahlreichen Wildschweine, die erheblichen

Wühlarbeit leisten und im Winter 2007/08 praktsich die gesamten

Wiesen "umpflügten".

Trotzdem sollte man die nicht standortgerechten Fichten

herausschlagen, so dass heimische Bäume die Flächen besiedeln

können. Wenn man den Charakter des Bergbaugebietes erhalten

wollte, müsste man den größten Teil des Waldes abholzen!

Der Geschichtsverein Biebergemünd:

Leider werden außerhalb des Naturschutzgebietes die verstürzten

Schächte (Schachtpingen) immer noch als illegale Müllplätze

genutzt. Es ist kaum zu fassen, welchen Aufwand man treibt, um die

Zeugnisse der hiesigen Kultur zuzuschütten. Hier gesehen während

einer aufschlussreichen Begehung durch ca. 15 Mitglieder des

Geschichtsvereins vom Biebergemünd am 14.06.2011 unter Führung von

Siegfried Emmrich am neuen Kunstschacht des 1. Röhriger

Kobaltstollens. Von diesem Stollen ist das Mundloch bei einem

Versuch in der 1970er Jahren neu erbaut worden als man versuchte,

den Stollen für ein Besucherbergwerk zu sichern. Leider wurde kein

offener Stollen angetroffen, so dass das Vorhaben eingestellt

wurde.

Tag des Denkmals 2011:

Die Gruppe der Jubiläumsbegehung des Kulturrundweges der Bieberer

Acht am 11.09.2011

an der "Eisensau" in Bieber. Nach Analysen stammt das Eisen sicher

aus Bieber.

(Foto Meinolf Drüll, Geschichtsverein Biebergemünd)

Zum Tag des (offenen) Denkmals am 11.09.2011 trafen gegen 10 Uhr

in Bieber 30 Teilnehmer zum Jubiläumsrundgang des Kulturweges ein,

die der Geschichtsverein von Biebergemünd eingeladen hatte. Das

Führerduo aus Siefried Emmrich (Kultur, Bergbaukunde) und Joachim

Lorenz (Geologie, Mineralogie) begann im Museum und an einem

großen Eisenstück aus dem ehemaligen Hochofen von Bieber mit der

Wanderung. Dann gingen wir zum Burgberg, passierten die

Eisensteintagebau, die Schachtpingen des Kobaltbergbaues und auch

den kaum mehr sichtbaren Resten des Kupferschieferbergbaus, so

dass wir verschwitzt gegen 13.30 Uhr an der Gastwirtschaft am

Wiebüttesee ankamen: ohne Regen, aber bei großer Schwüle. Nach dem

guten Essen liefen wir bequem bergab zurück. Wir kamen am oberen

Maschinenschacht vorbei, der infolge von umgestürzten Bäumen

besser sichtbar war. Dann erreichten wir den Lochborner Teich mit

den Erlen. Es gab auch ausnahmweise ein Stück Cancrinit zum Anfassen. Auf halbem Weg

gab es als Verpflegung kleine Schokoladentäfelchen und gegen 17.10

Uhr waren wir zurück am Museum. Das angekündigte große Gewitter

mit Regen und einem Temperatursturz auf 16 °C fand erst später

statt, so dass der Tag fast ganz trocken bleib. Das Wetter ist

meist besser als der Wetterbericht bzw. die Vorhersage meint.

Die kaltzeitlichen Böden an der B 276 zwischen Bieber

und Flörsbachtal:

Ein Teilabschnitt der Straßenböschung am der B276 zwischen Bieber

und Flösbachtal am 22.08.2015: Würgeboden!

(TK 1:25000 Blatt 5822 Wiesen R 3526694 H 5557574).

Im Zuge der Erneuerung der Straße zwischen Biebergemünd (Röhrig)

und Flörsbachtal wurden die Böschungen frei gelegt. Dabei konnten

kaltzeitliche Bodenbildungen in selten ausgeprägten Formen erkannt

werden. Es handelt sich um einen Würgeboden oder Brodelboden mit

Sandsteinhangschutt in einem solifluktiv umgelagerten

Bröckelschiefer, entstanden in der letzten Kaltzeit vor etwa 18 -

22.000 Jahren, als der tiefe Boden immer geforen war und

jahreszeitlich schwankend tief fror und oberflächennah auftaute.

Damals liefen hier Rentiere und Moschusochsen über den Spessart.

Winde brachten Löss und der Meeresspiegel

befand sich über 120 m tiefer als heute.

Ortstein: Mit Goethit verbackene Sandstein-Gerölle

Bildbreite 9 cm

Weitere Details wurden bei einer Besichtigung am 07.09.2015 von

Dr. Günther SEIDENSCHWANN und Joachim LORENZ vermittelt:

G. SEIDENSCHWANN erklärt den Interessierten - das größte

Kontingent

stellte der Geschichtsverein von Biebergemünd - die Herkunft der

Steine in

dem hier angeschnittenen Hangschutt aus meist

Sandsteingeröllen.

Das neue Biebergrund-Museum

Ansprache zur Eröffnung am 18.08.2018

Am sonnigen Samstag, den 18. August 2018, wurde nach etwa

vierjähriger Vorarbeit das neue Biebergrund-Museum eingeweiht. 35

Gäste folgten der Einladung und hörten die Reden der Beteiligten -

und die Schwierigkeiten und Hindernisse beim Umbau. Zunächst ist

die kommunale Begegnungsstätte im Erdgeschoss des ehemaligen

Postgebäudes aus dem Jahr 1916 mit einem Vortrags- bzw.

Mehrzweckraum - auch für Sonderausstellungen - und einer Küche

fertig gestellt worden.

Das 1. OG für das eigentliche Museum ist baulich fertig, muss

aber durch den Geschichtsverein noch mit den Ausstellungstücken,

Grafiken und Texten ausgestaltet werden. Im Dachgeschoss wird der

Geschichtsverein eine Bibliothek, ein Archiv und ein Büro

einrichten. Aufgrund des Alters ist nur das EG barrierefrei. Das

Museum ist eine gute kommunale Investition in die Zukunft des

Ortes. Darin werden die Geologie, der Bergbau, die Ortsteile, die

Spessartbahn und die damit verbundenen Gewerbe und Industrien

gezeigt. Ein Bereich für Kinder als außerschulischer Lernort

rundet die Ausstellung ab.

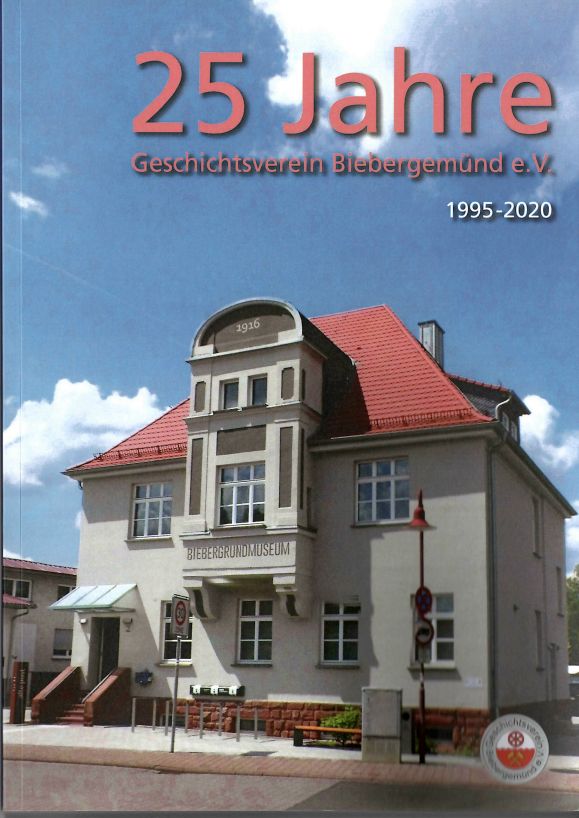

Titelseite. Zum 25. Gründungsjubiläum des Geschichtsvereins von

Biebergemünd wurde eine umfangreiche Jubiläumsschrift aufgelegt,

die das Werden, Tun und Wirken des Vereins beschreibt:

Autorenkollektiv (2020): 25 Jahre Geschichtsverein

Biebergemünd e. V. 1995 - 2020.- Festschrift, 170 S., 111 meist

farb. Abb., 11 Grafiken, 21 Tab., [ohne Verlag]

Biebergemünd.

Das Heft im Format A4 und ohne Werbeseiten wird als Softcover zu

einem Preis von 18 € angeboten und kann beim Geschichtsverein

Biebergemüd bezogen werden. Darin wird Vereinsgesehen beschrieben.

Darin befinden sich kaum Neuigkeiten zum Bergbau, dafür aber ein

sehr ausführlicher und umfangreicher Beitrag zur Glockengeschichte

der Kirchen.

Das neue Biebergrund-Museum mit der Ausstellung

Am Donnerstag, den 18.05.2023 wurden die Museumsräume des

Biebergrundmuseums erstmals für die Öffentlichkeit geöffnet.

Der Bürgermeister Matthias SCHMITT begrüßte die ungefähr 50

geladenen Gäste zur Eröffnung des Biebergrundmuseums.

Darunter Vertreter der lokalen Politik, Leihgeber und

Sponsoren, Presse, die Mitglieder des Geschichtsvereins und

die am Bau der Ausstellung beteiligten Handwerker und

Firmen.

|

Rechts: Jürgen BECK von der gleichnamigen Schreinerei aus

Biebergemünd-Bieber sprach zu den Gästen. Er erzählte, dass

er in einem fruchtbringenden Verbund mit dem

Geschichtsverein ein Konzept umsetzte, was ohne das Zutun

von weiteren Planern gelang. Und es ist ein Vorzeigeobjekt

in der Gemeinde geworden.

|

Maria SCHNEEMANN vom Geschichtsverein bot die Schriften des

Geschichtsvereins im Vortragsraum an.

|

Der Museumsleiter Peter NICKEL erklärt den Besuchern

wortgewandt und fachlich präzise die Herstellung der

hessischen Bergbau-Taler aus dem Silber von Bieber - bzw.

deren Nachprägungen durch Banken im Main-Kinzig-Kreis und

der verschlungene Weg, wie er an die Präge-Stempel gelangte.

Es fehlen aber noch einige originale Taler aus Bieber in der

Ausstellung.

|

Einige hundert Besucher schauten sich die Ausstellungen und die

Exponate an, so dass die Räume immer mit Menschen gefüllt waren.

Einige kamen von weit her, so zum Beispiel die Miltenberger

Mineralien- und Geologiefreunde. Den Besuchern wurden zur Stärkung

Getränke, Häppchen und Kuchen gereicht, dessen Erlös an die

Förderkreis Laurentia zur Erhaltung der Kirche ging. Dabei zeigte

es sich, dass es in dem Bereich des Museums für so eine

Veranstaltung nicht ausreichend Parkplätze gab, so dass manche

Besucher einen weiteren Fußweg hatten; an gewöhnlichen Tagen - wie

sonntags - reichen die Parkplätze um das Museum aus.

Was sieht man im Museum?

- Eisenbahn zwischen Bieber und Gelnhausen

- Die Familie Cancrin

- Die Eisenerzeugung

- Bergbau (Kupferschiefer, Kobalt, Eisen)

- Geschichte von Wirtheim

- Kirchen & Religion

- Trachten, Kleidung, Aussteuer

- Geologie, Mineralogie und Erzgenese

- Vermessung (Markscheider)

- Münzwesen

- Postwesen

- Glasherstellung

- ...

Das Museum wird weiter entwickelt. In den kommenden Jahren werden

die Exponate ergänzt. Auch wird noch ein Raum eingerichtet.

Zurück zur Homepage

oder an den Anfang der Seite