Typische, dünne, carbonatische Kluftfüllungen ohne Drusen im Rhyolith,

aufgenommen links auf der 5. Sohle 2010 und rechts 2011 auf der 6. Sohle

*Leider gab es in dem sehr nahen Rhyolith des Rehberges

bis heute keine derartigen Mineralgänge.

Der Abbau wurde durch die kleinprismatische Absonderung des Gesteins, hervorgerufen

durch zwei, etwa senkrecht aufeinanderstehende Scharen relativ

enggestellter Klüfte begünstigt. Beim Auffahren der 3. Sohle wurde

die erzführende Zone 1988 bis 90 erneut abgebaut. Es traten aber

im Gegensatz zur 2. Sohle, wo nur ein Gang beobachtet werden

konnte, mehrere, parallel laufende Erzgänge (135° streichend und

mit 85-90° einfallend) auf. Sie unterschieden sich sowohl in der

Mächtigkeit als auch in der Mineralführung.

Diese schwankte in der Abfolge und Zusammensetzung erheblich, so

dass eine generalisierte Abfolge, auch wegen der schnell

wechselnden Aufschlussverhältnisse (meist sind die Gänge nur im

gesprengten Haufwerk und nicht im Anstehenden beobachtbar und

einzumessen), nur ansatzweise erstellt werden konnte.

Gang mit J. LORENZ links an der ehemaligen Brandtit-Fundstelle am

13.05.1994 und

rechts an einem Manganerzganges am 24.11.1991

Die Gänge, die bis zu 30 cm Stärke erreichen, keilen manchmal ganz aus oder erreichen als grobe Gangbrekzie, mit wenig Erzgehalt, Mächtigkeiten bis zu 1 m. Die Vererzungen fallen senkrecht ein und streichen in Richtung SO-NW. Die Störung ist wohl identisch mit der als vermutet in der GK 25 Blatt 5920 Schöllkrippen eingezeichneten Störung. Gut ausgeprägte Harnisch-Bildungen im Grenzbereich zwischen Erzgang und Rhyolith belegen die Bewegung der Störungen nach Abscheidung der Minerale.

Ein mit Hämatit belegter Harnisch im Rhyolith aus einem Erzgang,

der die erheblichen Bewegungen in dem Gangsystem belegt,

links aufgenommen am 08.04.1990,

rechts aufgenommen am 15.12.2013

Der Gehalt an Braunit und Manganit nimmt von NW nach SO zu, die Gangmächtigkeit ab. Reine Calcit-Gänge, deren Mächtigkeiten normalerweise 5 cm nicht überschreiten, führen bei größerer Mächtigkeit und in unregelmäßigen Abständen Zonen aus Mn-Calcit, Hausmannit und As-Mineralien.

Die Ganginhalte sind in der Regel stark brekziiert und höchst

variabel im Mineralbestand, dazu noch stark absätzig.

Bemerkenswertes Stück aus dem Erzgang mit Braunit, Manganit,

Kutnahorit, Fluorit, Illit mit einer mit Braunit imprägnierten

Rhyolith-

Brekzie;

Bildbreite ca. 20 cm.

Die Mn-Erzgänge fallen nahezu senkrecht ein. Im NW-Teil kreuzten

sich an der Grenze zw. 2. und 3. Sohle eine auffällige

Hämatit-Vererzung mit den Manganerz führenden Calcit-Gängen. Der Hämatitgang erreicht als

Ruschelzone eine Mächtigkeit bis zu 0,5 m und hält, im Gegensatz

zu den Mn-Mineralien, bis fast unter die ehemalige, jetzt

abgebaute Oberfläche, durch. Am Fuß der 3. Sohle konnte

grobtafeliger Hämatit in bis zu 5 cm starken Partien beobachtet

werden.

Auf der 4. Sohle zeigte es sich, dass das Einfallen der jetzt an

Erz sehr armen Gänge mit Carbonaten und Seladonit (± den

As-Mineralien) bei ca. 60° liegt. Auch die Streichrichtung hat

sich zu etwas mehr nach Nord verschoben. Es treten auch

nebeneinander, dünnere Gangscharen auf. Sie führen nicht die

Vielfalt an Mineralien der Hauptgänge.

Gangzone mit einer Druse mit Calcit-Kristallen - links der

Bildmitte,

aufgenommen am 14.08.1988

Im Bereich der Erzimprägnationen ist der Rhyolith verändert (alteriert). Insbesondere die Feldspäte - sichtbar erst auf der 3. Sohle - sind dort in gelblichen Seladonit (?) umgewandelt.

Die Erzgänge wurden von den Prospektoren des Mittelalters und der Neuzeit nicht gefunden. Sie wären sonst mit Sicherheit untersucht oder gar abgebaut worden. Die Gründe für das Nichtauffinden dürften darin zu suchen sein, dass die Gänge aufgrund der leichten Löslichkeit des Mangans nicht bis zur Oberfläche durchgehalten haben. Ein weiterer Grund ist die enorme Härte des Gesteins, welches besonders auf der inzwischen abgebauten, ersten Sohle teilweise verkieselt war.

Die Bixbyit-Fundstelle mit J. LORENZ,

aufgenommen am 13.04.1996

Zwar nur von früherer regionaler Bedeutung, heute wirtschaftlich

uninteressant, aber weltweit verbreitet finden sich hydrothermale

Mn-Gänge in Andesiten und Rhyolithen. Insbesondere in Japan wurden

sie bis in die 60er Jahre bebaut. Der Mineralinhalt ist

carbonatisch mit viel Rhodochrosit und einigen Sulfiden.

Ebenfalls in vulkanischen Gesteinen finden sich Gänge aus

"schwarzen Calciten" ebenfalls in Rhyolithen u. a. im Südwesten

der USA. Sie enthalten Kryptomelan, Hollandit und Coronadit,

Calcit als Gangart mit Anhydrit, Chalcedon und Baryt. Die

Entstehung wird so gedeutet, daß die Mineralien aus tiefthermalen,

postvulkanischen Lösungen ausgeschieden wurden.

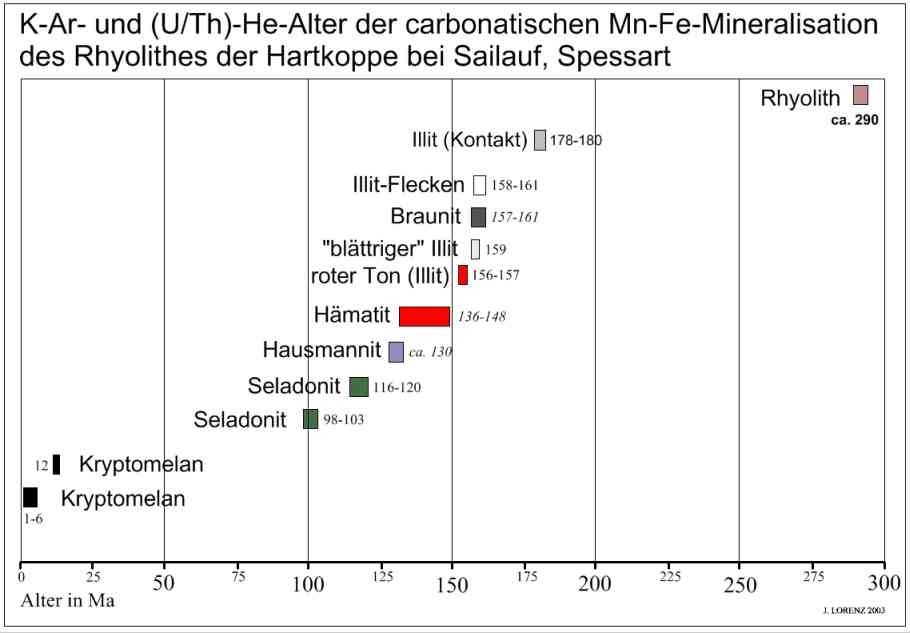

Inzwischen konnten für den Kontakt, die Alterationen wie auch für

die niedrighydrothermalen Erzgänge K-Ar- und (U+Th)-He-Alter

ermittelt werden, die zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt

haben! Dies wurden in einem ersten Schritt auf der EUG-10

Tagung in Strasbourg vom 28.03.-01.04.1999 vorgestellt. Eine

Abschließende Veröffentlichung der Alter steht noch aus - und wird

wohl nie erscheinen. Die Daten wurden inzwischen an anderer Stelle

publiziert (OKRUSCH, LORENZ &

WEYER 2007, siehe auch LORENZ

2010:575).

Schema der zeitlichen Abfolge der datierten Mineralien der

Hartkoppe bei Sailauf

Auch beim weiteren Abbau wurden die Gänge immer wieder

angetroffen, leider fehlten dabei die seltenen Mineralien. So auch

im Jahre 2008, als auf der untersten Sohle einer der Gänge neben

Calcit, Dolomit, Rhodochrosit und Kutnahorit noch Braunit,

Arseniosiderit beinhaltete. Auf den tieferen Sohlen gab es immer

wieder Partien mit Manganmineralien und den Raritäten, aber nicht

mehr in der Häufigkeit und Menge wie früher.

Stark absätziger Gang mit sehr stark schwankender

Gangmineralisation, rechts ein Ausschnitt, 5. Sohle, 01.03.2008.

Die Gewinnung von Proben in einer solchen Situation in der

Steinbruchsohle ist sehr schwierig, einerseits wegen des

zulaufenden Wassers, anderseits wegen der trichterförmigen

Eintiefung und der großen Härte des Gesteins.

Angeschliffen und poliertes Stück des brekziösen Ganginhaltes aus

Calcit (fluoreszierend), Braunit, Rhodochrosit, Mn-Calcit und

Spuren

von Brandtit, auf der Rückseite (nicht sichtbar) noch

Arseniosiderit.

Der Rhyolith ist nur randlich mit Braunit imprägniert und

unterschiedlich

alteriert; gefunden auf der 6. Sohle im Jahr 2009. Sohle Stücke

sind

typisch und sind in der Gangzone weit verbreitet, wurden aber

wegen

der Armut an Hohlräumen kaum gesammelt.

Bildbreite 11 cm

Stück aus der Gangzone im Ryholith, welches aus einem sehr stark

brekziierten Rhyolith besteht, der zudem noch mit Braunit so

intensiv durchsetzt ist, dass er schwarz erscheint.

Weiter ist in zwischen den Rhyolithbrocken Braunit mit Manganit

gebildet worden, wobei der Manganit später in braunen Mangancalcit

umgewandelt wurde. Weiter wurde Illit,

Hausmannit und Calcit abgeschieden. Als finale Abscheidnung ist

weißer Calcit zu erkennen, der die Hohlräume nicht ganz ausfüllen

konnte.

Bildbreiten: links (geschliffen und poliert) 14 cm, mitte

(Ausschnitt) 5 cm und rechts die unbearbeitete Rückseite mit 6

cm.

Wie an anderen Erzvorkommen auch, kann man die Beobachtung machen,

dass bei einer Weitung des Ganges die Erze abnehmen. Dies ist auch

in Sailauf der Fall, wie man an den obigen Stück erkennen kann.

Der sehr ausgeprägt imprägnierte Rhyolith wurde sehr gleichmäßig

alteriert,

von Manganit überzogen, der in Calcit eingewachsen ist. Dazu

gesellt sich Calcit und Illit. Anschließend kam es zu einem

erneuten Aufreißen

des Ganges, der dann völlig von weißem Calcit ausgefüllt wurde.

Unten im Bild kann man den angrenzenden Ryholith noch sehen.

Bildbreite des angeschliffenen und polierten Stückes links 16 cm,

rechts im Ausschnitt 5 cm.

Außergewöhnlich mächtige Gangfüllung aus dem Rhyolith aus einem

einstigen Calcit mit einem grünen faserigen Aufwuchs aus Calcit

mit

Seladonit, der die einstige Druse nachzeichnet. Die Druse aus

skalendoedrischen Calcit-Kristallen wurde später mit Calcit

ausgefüllt. Im Calcit

ist neben blättigem Hämatit noch farbloser (und damit kaum

erkennbarer) Fluorit eingewachsen. Später wurden die Carbonate

teilweise in

Rhodochrosit umgewandelt.

Bildbreite des linken Stückes 20 cm , rechts 9 cm (die Rückseiten

der 2008 gefunden Stücke wurden angeschliffen und poliert).

Linkes Foto:

Zum Tag des Geotops am 16.09.2012 war auf der untersten Sohle

innerhalb des säulig absonderenden

Rhyolith eine mineralisierte Gangspalte aus Seladonit, Braunit,

Karyopilit und Calcit mit altiertem

Rhyolith aufgeschlossen. Die Stelle wurde vor der Führung

freigelegt und mit Wasser gespült, so

dass man den Verband gut sehen konnte.

Rechtes Foto:

Die südöstliche Fortsetzung des gleichen Ganges an den Wand

bestand aus einem drusigen

Gangabschnitt,

aufgenommen am 08.09.2012.

Brekziöse Gangfüllung aus Calcit und Seladonit, dazu alterierter

Braunit

und reichlich Rhyolith,

Bildbreite 16 cm

Feinkörniger Braunit mit Calcit und Rhodochrosit als

Spaltenfüllung

im Rhyolith, der randlich mit Braunit durchsetzt ist,

Bildbreite 8 cm.

Schmale Gangfüllung aus Brandtit, Illit und Carbonaten,

Bildbreite 4 cm.

Beweis für die Mehrphasigkeit der Mineralisation und die Bewegung

der Felsen während der Mineralbscheidung: Die dünnen

Spaltenfüllungen

sind älter und anders aufgebaut wie der größere Ganginhalt;

Bildbreiten links 12 cm, rechts 4 cm.

Das Stück besteht bei flüchtigem Hinsehen im Handstück aus

"schwarzem Calcit". Der Anschliff offenbart Calcit, partiell in

Rhodochrosit umgewandelt. Dazwischen saß

einst Anhydrit, dessen Hohlformen mit Calcit oder Fluorit gefüllt

sind. Im Calcit ist primär Manganit in kleinen Nadeln

eingewachsen, es folgt Hämatit und auch Illit. Final

ist brauner Arseniosiderit kristallisiert, der von farblosem

Calcit überwachsen wird. Im Rhodochrosit sind kleine violette

Fluorit-Körner erkennbar, sonst ist der Fluorit

völlig farblos und im Schliff-Foto nicht sichtbar (angeschliffen

und poliert);

Bildbreite 9 cm.

Gangstück aus der Gangzone mit Braunit, Calcit und Mn-Calcit im

brekziierten Rhyolith (links), Seladonit und Calcit, Calcit und

Hämatit

(Mitte) und Rhyolith (rechts),

Bildbreite 13 cm.

Drusige Gangfüllung im Rhyolith (oben und unten) aus Rhodochrosit,

darin besonders rechts reichlich violetter Fluorit, Braunit und

Manganocalcit, die "spaltenförmigen" Hohlräume ehemaliger

Anhydrit-Kristalle, darin die weißen und stumpfen Kristallrasen

aus nadeligem Calcit. Der Fund gelang bei starkem Regen.

Bildbreite 30 cm

Hier durchbricht ein ca. 1 m breiter, stark brekziöser Gang mit

Calcit als

Rissfüllung den säulig absondernden Rhyolith; als Maßstab steht

Herr

BUCHEM links der Gangzone,

aufgenommen während einer Exkursion am 14.07.2013

Ca. 7 cm mächtiger Gang aus hauptsächlich Calcit mit etwas Hämatit

und einer drusiger Zone im Zentrum des Ganges, darin

skalenoderische Calcit-Kristalle, überkrustet von

einer dünnen Schicht aus kleinen Calcit-Kristallen,

links aufgenommen am 15.12.2013 auf der untersten Sohle.

Eine Woche später war die mineralisierte Störung im Anstehenden

frei gelegt, aber nicht mehr so reich mineralisiert - beachten Sie

den Hammer als Maßstab und den Ausschnitt

rechts daneben, mitte und rechts aufgenommen am 19.12.2013

Unscheinbare Gangmasse aus einem feinkörnigen Calcit, durchsetzt

von Hämatit, Fluorit, Tonmineralien und Arseniosiderit,

geschliffen und poliert,

Bildbreite 12 cm

Mehrphasige Mineralbildung in einer Kluft aus einem mit Braunit

imprägnierten Rhyolith,

verkittet von Braunit, Calcit und Illit, dann eine Alteration mit

Seladonit und eine einseitige

Abscheidung von Calcit mit Braunit, der teils in Manganocalcit

umgewandelt ist,

angeschliffen und poliert

Bildbreite 18 cm

Gangbrekzie ohne Erzmineralien, verkittet mit einem Calcit-Zement

ohne Drusen,

Bildbreite ca. 50 cm,

aufgenommen am 31.05.2015

Fund vom 16.04.2005*  Gangfüllung mit unten mit Braunit imprägnierten Rhyolith. Darin befindet sich aus einem ehemaligen weißen Calcit (mit randlich und in der Mitte etwas grauem Hämatit), der zum Teil wolkig in rosa Rhodochrosit umgewandelt ist. Ganz links erkennt man einen ehemaligen, tafeligen Anhydrit-Kristall, der weggelöst und dessen Hohlraum mit Calcit ausgekleidet ist. Oben befindet sich ein xenolithisches Gangstück mit Seladonit. In der Gangmitte verläuft ein Riss, der mit Calcit verheilt ist. Oben rechts ist hat eine kavernöse Verdrängung bzw. Umwandlung von schwarzem Todorokit aus dem Rhodochrosit begonnen. Das angeschliffene und polierte Stück ist 40 cm breit.  Ausschnitt aus dem Bild oben: Verdrängung bzw. Neubildung von schwarzem Todorokit in den Rhodochrosit. Man beachte den Spalt zwischen den beiden Phasen, in dem sich blumenkohlartige Todorokit-Aggregate gebildet haben. Bildbreite 7 cm Hier trifft sichtbar die tertiäre Tieferverwitterung auf den Rhyodochrosit, löst das Mangan und das Calcium und diese Ionen wandern zum Todrokit und bilden hier neue Aggregate des Todorokits. So kann man mutmaßen, dass einst das ganze Spaltensystem mit Braunit, Rhodochrosit usw. gefüllt war. All diese Mineralien sind dann zu den Manganoxiden wie Romanechit, Kryptomelan, Todorokit usw. verwittert.  Druse in den Carbonaten mit einem Überzug aus warzigem Kutnahorit, Bildbreite 6 cm *siehe Spessartsteine S. 322 Abb. 16-5/46 a und b. Das Stück wurde auf zahlreichen Mineralienbörsen und Veranstaltungen als Blickfang gezeigt. |

Literatur:

FUSSWINKEL, T., WAGNER, T., WENZEL, T., WÄLLE, M. & LORENZ, J.

(2013): Evolution of unconformity-related Mn-Fe-As vein

mineralization, Sailauf (Germany): Insight from major and trace

elements in oxide and carbonate minerals.- Ore Geology Reviews,

Vol. 50, p. 28 - 51, 14 figs. (3 in colour), 9 Tab., 1

appendix [Elsevier B. V.] Amsterdam.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- IV + 912 S., 2.532

meist farbigen Abb., 134 Tab. und 38 Karten (davon 1 auf einer

ausklappbaren Doppelseite), [Helga Lorenz Verlag] Karlstein.

OKRUSCH, M., LORENZ, J. & WEYER, S. (2007): The Genesis of

Sulfide Assemblages in the former Wilhelmine mine, Spessart,

Bavaria, Germany.- The Canadian Mineralogist Vol. 45, p.

723 - 750, 11 fig., 10 tab.