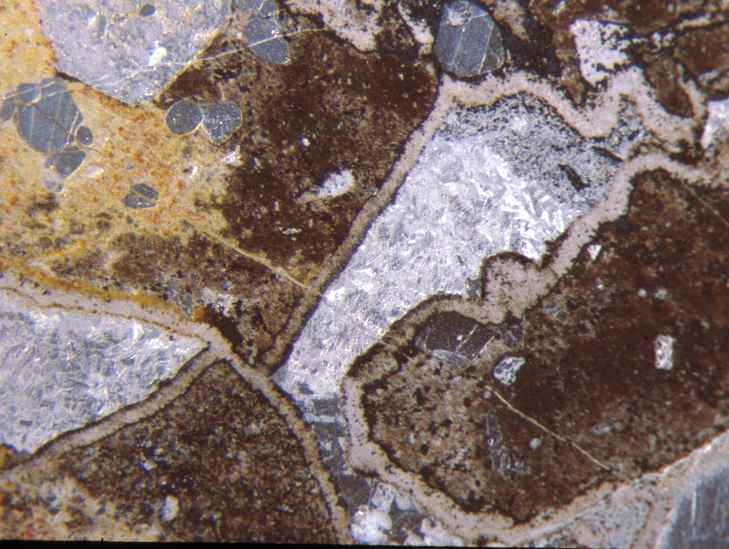

Dunkelbraune Siderit-Rhomboeder, links frisch, rechts in Goethit umgewandelt (Pseudomorphose);

Bildbreiten 7 und 14 mm.

| Aragonit | Kutnahorit | Rhodochrosit |

| Azurit | Liebigit | Siderit |

| Calcit | Malachit | |

| Dolomit | Mangano-Calcit |

Siderit FeCO3

Kleine, spaltrhomboederförmige, metallisch glänzende Kristalle

konnten als Siderit identifiziert werden. Er kommt gewöhnlich in

Hohlräumen des Calcits vor. Größere

Kristalle sind teilweise bis ganz in Limonit, mit

einer glaskopfartigen Schicht aus Goethit,

umgewandelt worden.

Selten wurden limonitisierte Siderit-Kristalle in den Hohlräumen der Lithophysen gefunden.

Gemeinsam mit den sehr flachrhomboedrischen Calcit-Kristallen

von der 4. Sohle konnten unverwitterte, glänzende,

spaltrhomboederförmige Siderit-Kristalle in Calcit-Hohlräumen

gefunden werden. Sie erreichen 1 mm Größe und sind undurchsichtig

braun.

Winzige, bräunliche und oft angewitterte Siderit-Kristalle bilden

dichte Rasen auf den Kluftflächen im grobblättrigen Hämatit. Die

nur 0,1 mm großen Kristalle weisen ausschließlich die Form des

Spaltrhomboeders auf. Oft ist hier der Hämatit in den Farben des

Regenbogens "angelaufen".

Dunkelbraune Siderit-Rhomboeder, links frisch,

rechts in Goethit umgewandelt (Pseudomorphose);

Bildbreiten 7 und 14 mm.

Aus dem Calcit-Gang der 4. Sohle konnten einige Stufen mit

Hohlräumen im weißen Calcit geborgen

werden, die in Hohlräumen der ersten, groben Calcit-Generation

Rasen aus braunem Siderit führen. Sie sind meist unter einem

weißen bis gelben Samt feinnadeliger Calcit-Kristalle einer

zweiten Generation verborgen. Die hell- bis dunkelbraunen

Siderit-Kristalle sind spaltrhomboederförmig, oft parallel

angeordnet. Sie erreichen kaum 1 mm an Größe, sind jedoch glänzend

und transparent oder auch zur Kluftnähe angelöst. Auch zu

rundlichen bis kugeligen Aggregaten (bis zu 5 mm)

zusammengewachsene Kristalle geborgen. Als Begleitmineral tritt

noch manchmal etwas Arseniosiderit

auf.

Rhodochrosit

MnCO3

Bräunlichweiße, feinkörnige und spätige, rosa bis braune Aggregate

in Gangfüllungen bis zu 2 cm Größe konnten als Rhodochrosit

bestimmt werden. Sie finden sich mit Mn-Calcit,

Calcit, Kutnahorit

und Hausmannit

in der an Braunit armen Gangzone. Er zeigt keine Fluoreszenz. Die

Bruchflächen bestehen aus gekrümmten, seidig glänzenden Flächen.

Er ist erkennbar an der Farbe und der relativ hohen Dichte von ca.

3,5 g/cm3.

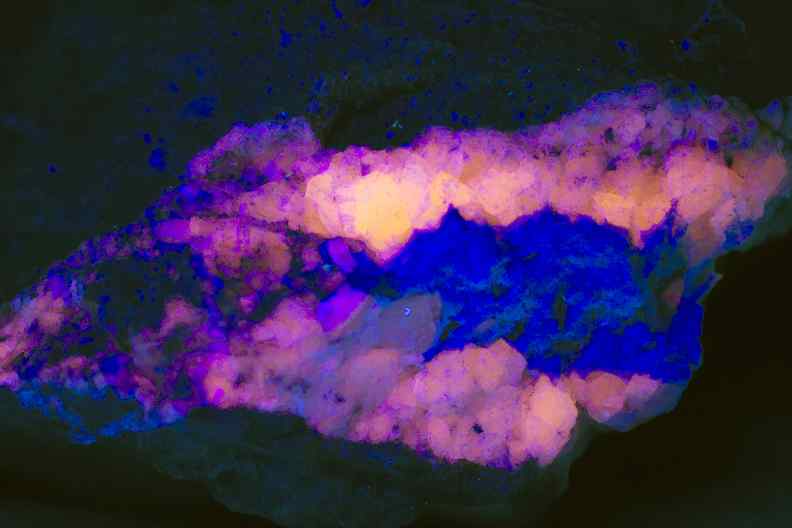

Hellrosa Rhodochrosit als dünner Saum im Rhyolith

im Dünnschliff;

Bildbreite 5 mm.

Als blättriges "M n - C a - Silikat" von LORENZ beschrieben

gelang im Zusammenhang mit dem Fund von pyramidalen Scheelit-Kriställchen leicht

gelblich-weiße, blättrige, kleine Kriställchen. Die Stufe stammt

von der 2. Sohle. Die undeutlichen Kristalle erinnern bei

flüchtigem Hinsehen an Illit oder Brandtit. Die glimmerartigen

Blättchen sind max. 0,1 mm groß und zeigen keine deutlichen

Kristallformen. Sie sitzen auf Dolomit und

Seladonit.

Mit der Mikrosonde konnten die Elemente Mn, Si, Ca, K, Al und Mg

nachgewiesen werden. Die erste röntgendiffraktometrische

Bestimmung einer für gleich erachteten Probe erbrachte kein zu dem

Mikrosondenbefund passendes Ergebnis (Dolomit, Hämatit, Quarz,

Glimmer und Scheelit). Da kein weiteres Probenmaterial zur

Verfügung steht, konnten weitere Untersuchungen durchgeführt

werden.

Es wurde erneut versucht das blätterige Mineral zu bestimmen. Bei

der EDX wurden die Elemente Mn, Ca und Si in deutlichen, Fe und As

in Spuren gefunden. Die XRD erbrachte neben etwas Quarz dann

eindeutig Rhodochrosit (!) als Hauptbestandteil.

Bildergalerie mit Rhodochrosit:

skalenoedrische Pseudomorphosen von Rhodochrosit nach Calcit. Hierbei ist ein Teil der Calcit-Kristalle bereits in geologischer Zeit abgebrochen; Bildbreite ca. 17 cm. |

brekziöser Ganginhalt aus Rhyolith, Illit, Mangancalcit und Rhodochrosit mit Todorokit und Braunit; Bildbreite ca. 13 cm. |

mächtige und massive Gangfüllung aus rosafarbenem Rhodochrosit mit Rhyolith; Bildbreite ca. 12 cm. |

brekziöser Ganginhalt aus Rhyolith mit Rhodochrosit, am Rand Manganit im Calcit und im Zentrum Pseudomorphosen von Mn-Calcit nach Braunit mit Brandtit und Fluorit in der Druse; Bildbreite ca. 10 cm. |

Das Stück wie oben, jedoch angeschliffen und poliert mit Todorokit am Rand und winzigen, wolkigen Hämatit-Einschlüssen im Innern; Bildbreite 13 cm. |

rosafarbender Rhodochrosit mit gelblichem Kutnahorit, wolkigem Hämatit und gebänderten Aggregaten aus Todorokit, Seladonit und Calcit als Gangfüllung; Bildbreite ca. 15 cm. |

Durch ein feines Hämatit-Pigment nachgezeichnete, zonare Calcit-Kristalle, in einen feinkörnigen Rhodochrosit umgewandelt; Bildbreite 8 cm. |

Gangfüllung aus Calcit, zum größten Teil in Rhodochrosit und weitere Carbonate umgesetzt, (Pseudomorphose). Man beachte, dass der Rhyolith kaum verändert ist, gefunden am 19.10.2008; Bildbreite 12 cm. |

Feinschuppiger Hämatit im Rhodochrosit; Bildbreite 5 cm. |

Gangfüllung aus Calcit, zum größten Teil in Rhodochrosit und weitere Carbonate wie Kutnahorit und Mangancalcit umgesetzt. Randlich (unten) ist Calcit und Seladonit mit brekziösen Ryholith erkennbar, gefunden am 19.10.2008; Bildbreite 10 cm. |

Schweinchenrosafarbener Rhodochrosit; Bildbreite 2 cm. Siehe zum Vergleich Rhodochrosit aus Argentinien ganz unten auf dieser Seite. |

Grobspätiger Calcit mit scharf abgesetzt Rhodochrosit in der stark brekziösen Erzbrekzie aus mit Braunit imprägniertem Rhyolith, Manganit und Braunit; Bildbreite 8 cm. |

Auf der 4. Sohle wurde das in Sailauf sehr unscheinbare Mineral

erneut als dünner, brauner Kluftbelag gefunden. Die Stücke können

einige dm² Größe erreichen, die Dicke des "glasig" aussehenden und

eher an Opal erinnernden Belages erreicht in der Regel weniger als

1 mm. Begleitmineral ist wenig Illit

und Braunit.

Calcit CaCO3

Er ist das häufigste, spaltenfüllende Mineral. Die Gänge erreichen

bis zu 20 cm Mächtigkeit. Er variiert in der Farbe von farblos bis

weiß, grün, gelb (u. a. durch Arseniosiderit), braun

(u. a. durch Manganit

und Todorokit)

bis fast schwarz. Calcit kann von Illit und Seladonit durchsetzt

sein. Die Kristalle erreichen bis zu 5 cm Länge und vorwiegend

skalenoedrische Formen. Kleine Kristalle haben oft stark glänzende

Flächen, so dass sie bei flüchtigem Hinsehen mit Quarz verwechselt

werden können.

Calcit-Kristalle in einem Hohlraum. Diese Druse

befindet sich im Naturwissenschaftlichen

Museum Aschaffenburg;

aufgenommen am 09.09.1989.

Farblose, prismatische Calcit-Kristalle;

Bildbreite 7 mm.

Größere Kristalle sind meist verzerrt und zeigen eindrucksvolle Korrosionserscheinungen. Auch zerbrochene und erneut zusammengewachsene Kristalle wurden gefunden. Auf vielen Kristallen lassen sich bis zu 3 Generationen (z. T. als Phantome) nachweisen.

An wenigen Stücken von der Grenze 2. zur 3. Sohle konnten winzige Kristallaggregate mit scheibchenartigem, geldstapelähnlichem) geborgen werden. Jedes runde Scheibchen besteht aus einer Vielzahl, parallel gewachsener, gleichlanger Kristalle; nur an den Enden sind einzelne länger und stehen über. Viele solcher Scheibchen sind mehr oder weniger orientiert übereinandergestapelt.

Linsige, gestapelte Calcit-Kristalle als radiale

Aggregate;

Bildbreite 7 mm.

Der grobspätige, weiße Calcit zeigt bei der Bestrahlung mit langwelligem UV-Licht (366 nm) eine starke rote Fluoreszenz (es erinnert an "glühende Kohlen"). Dieses Phänomen ist wohl auf einen geringen Mn-Gehalt zurückzuführen (LIEBER, ohne Jahreszahl). Die 2. Generation aus vorwiegend farblosen bis leicht grünlichen Calcit-Kristallen leuchtet bei der Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht (254 nm) lebhaft moosgrün auf.

Selten bildet brauner Calcit konzentrisch-schalige, achatähnliche Füllungen in Hohlräumen des Calcits. Sie erreichen bis 2 cm Größe und deren Inneres kann mit kleinen Calcit-Kristallen besetzt sein. Begleitminerale sind Fluorit und Hämatit.

In klaren Spaltstücken des Calcits fallen parallel verlaufende

Linien auf. Sie sind sowohl auf der Spaltfläche als feine Linie

als auch quer dazu zu sehen. Es handelt sich um nur wenige

m-dünne Hohlkanälchen, die den Calcit orientiert durchziehen.

Als Neubildung finden sich in Calcit-Drusen manchmal bis max. 1 mm

große, farblose Excetriques.

Gelblichbrauner, "schmutzig" durch Mn-Erzeinlagerungen aussehenden

Calcit von der 2. Sohle ist deutlich radioaktiv.

Auf der 3. Sohle konnten farblos bis weiße, tafelig-sechseckige

Calcit-Kristalle geborgen werden. Die bis zu 5 mm großen Kristalle

bestehen bei näherem Hinsehen aus einer Kombination von flachem

und sehr steilem Rhomboeder und sitzen auf gelbem, strahligem

Calcit. Als Begleitmineral tritt etwas Arseniosiderit auf.

Daneben sitzen prismatische, farblose Calcite, in deren Innern ein

dunkler Punkt zu erkennen ist. Bei genauerem Hinsehen kann man im

Innern des farblosen Calcits ein gelblichen, skalenodrischen

Calcit-Kristall beobachten (Phantom), auf dessen Spitze ein

kleines, dunkles Todorokit- oder Arseniosiderit-Aggregat sitzt.

Die Ursache der oft intensiven Gelbfärbung der 1. Generation der

Calcit-Gangfüllung ist sehr fein verteilter Goethit (zur

Bestimmung wurde der Lösungsrückstand (HCl)

röntgendiffraktometrisch bestimmt). Es handelt sich also nicht wie

vermutet um Arseniosiderit!

Bildergalerie mit Calcit:

Skalenoedrische Calcit-Kristalle als 2. Calcit-Generation auf Goethit auf Calcit, Bildbreite ca. 6 cm |

Schwarze Todorokit-Pusteln überziehen skalenoedrische Calcit-Kristalle, Bildbreite ca. 9 cm |

Igelartige, glänzende Calcit-Kristalle als Überzug auf skalenoedrischen Calcit-Kristallen, Bildbreite ca. 13 cm |

Prismatische, gelbliche Calcit-Kristalle als Drusenauskleidung einer brekziösen Gangmasse, Bildbreite ca. 8 cm |

Leicht angelöste, skalenoedrische Calcit-Kristalle mit einem Rasen aus kleinsten Braunit-Kristallen, Bildbreite ca. 7 cm |

Igelartige, glänzende Calcit-Kristalle als Überzug auf skalenoedrischen Calcit-Kristallen, Bildbreite ca. 11 cm |

Stumpfe und glanzlose Calcit-Kristalle in einer Druse im körnigen Braunit, Bildbreite ca. 14 cm |

Skalenoedrische Calcit-Kristalle mit einem Überzug aus gelben Calcit-Kristallen einer 2. Generation Bildbreite ca. 9 cm |

Gangfüllung aus einem grobkristallinen Calcit ohne weitere Mineralien, Bildbreite 10cm |

Weißer Calcit mit Illit im Zentrum des Ganges, unter normalem Licht, Bildbreite 9 cm |

Der gleiche Calcit wie links, jedoch unter UV-Licht. Die an Mangan reichen Partien fluoreszieren intensiv rot, Bildbreite 9 cm |

Eine der vielen, typischen, aber nich schönen Calcit-Drusen, da die skalenoedrischen Calcit-Kristalle mit einer 2. Generation aus kleinen Calcit-Kristallen überwachsen sind, Bildbreite 8 cm |

Dünne Calcit-Kruste als kristalliner Belag in einer Druse im kokardenerzartigen Braunit, Bildbreite ca. 8 cm |

Rundliche, glanzlose Calcit-Massen als Auskleidung einer Druse im Braunit, Bildbreite ca. 11 cm |

Brauner Calcit ohne weitere Begleitmineralien, Bildbreite 7 cm |

Gangfüllung aus Rhodochrosit und beiderseits randlich schwarzer Calcit, der durch Einlagerungen von Manganoxiden schwarz ist, Bildbreite 9 cm |

Brauner Calcit als skalenoedrischen Kristallen als Drusenfüllung im rosafarbenen Rhodochrosit, Bildbreite 5 cm |

Ehemalige Anhydrit-Kristall-Hohlräume im Rhodochrosit sind mit einem dünnen Rasen aus kleinen Calcit-Kristallen überzogen, Bildbreite 17 cm |

Derber, grüner Calcit mit etwas weißem Calcit und Hämatit als Teil einer Gangfüllung aus dem Rhyolith, Bildbreite 7 cm |

Skalenoedrische Calcit-Kristalle, teils in geologsicher Zeit abgebrochen und mit kleinen Quarz-Kristallen überkrustet, Bildbreite 12 cm |

Prismatische Calcit-Kristalle in einer Druse, Bildbreite 1 cm |

In einem max. 2 cm großen Hohlraum in körnigem, weißen Calcit konnten strahlig-faserige Aggregate eines weißen, weichen Minerals gefunden werden. Sie saßen nur lose auf. Die Nadeln werden max. 6 mm lang und sind ca. 0,1 mm dick. Die Büschel besitzen einen seidenen Schimmer.

In einigen Partien der Erzzone auf der 3. Sohle treten sehr weiche, schneeweiße, pulvrig bis strahlige Hohlraum- und Kluftfüllungen in Verbindung mit Arseniosiderit auf. Das Mineral ist sehr weich und wird normalerweise schon beim Waschen (bzw. durch Regen) der Stücke mit entfernt. Kristalle konnten nicht festgestellt werden.

In der Paragenese der As- und U-Mineralien sind mm-dünne Calcit-Schnüre kräftig dunkelrot gefärbt. Die Färbung kann als Folge der Bestrahlung zu deuten. Sie tritt auch in papierdünnen Klüften, gefüllt mit strahligem, weißen, nicht fluoreszierendem Calcit auf: Als Ringe um ehemalige Flecken aus ged. Arsen bzw. Uraninit.

Auf der 4. Sohle wurde in kleinen, cm großen Drusen sehr flachrhomboedrische, farblose, weiße bis schmutzige Calcit-Kristalle gefunden. Sie werden bis zu 2 mm groß und zeigen stumpfe Oberflächen. Die nur 0,05 mm dicken Kristalle sind oft zu kugeligen Aggregaten vergesellschaftet. Im Zentrum findet sich oft auch noch ein eingewachsener, meist zersetzter, prismatischer Calcit-Kristall mit gelblichem Farbton und einem dünnen Überzug von Todorokit-Pusteln, wodurch das Phantom noch verstärkt wird.

Auch auf der 4. Sohle konnten zahlreiche, bis faustgroße Drusen aus dem zersprengten Calcit-Gang geborgen werden. Die vorwiegend prismatischen Kristalle waren farblos, weiß oder gelblich. Sie erreichen max. 1 cm und zeigen eine grüne Fluoreszenz bei Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht. Eingesprengt waren auch hier partienweise winzige Powellit-Körnchen. Der Gang führte weiter reichlich rosa Kutnahorit, stumpfen, grünen Seladonit und etwas ged. Arsen an den Salbändern.

Auf der 4. Sohle wurde ein nur max. 1 cm dicker Calcit-Gang verfolgt, der zahlreiche schmale, aber dafür großflächige Drusen barg. Sie sind mit deutlich grünen bis zu grasgrünen Calcit-Kristallen ausgekleidet. Die bis zu 0,5 mm großen Calcite haben prismatischen Habitus und werden von einem stumpfen, flachen Rhomboeder begrenzt. Nur die Prismenflächen zeigen spiegelnde Kristallflächen. Begleitminerale sind Kutnahorit, Fluorit und etwas Todorokit.

Grüner Calcit, angeschliffen und poliert,

Bildbreite 7 cm

Im Verband mit dem Hämatit-Gang konnten strahlige Calcit-Kristallbüschel in Längen bis zu 1 cm neben Illit-Füllungen in der Brekzie aus Hämatit und Rhyolith gefunden werden. Darüberhinaus wurden dm-große, drusige Massen aus grasgrünem Calcit gefunden. Der Calcit zeichnet sich durch eine geringe Radioaktivität von 0,5 Bq/6 cm2 aus. Möglicherweise ist neben etwas As auch U der Grund für die bemerkenswerte Färbung. Zum Rand der Kluft bestehen sie aus weißem Calcit mit einem Überzug aus gelbem Goethit. Solche Partien lassen sich wie bei Kappenquarzen abheben, ohne die Kristalle zu zerstören.

Nicht selten finden sich einzelne pseudooktaedrische, meist weiße

oder farblose Calcit-Kristalle in den Drusen. Sie erreichen bis zu

4 mm Größe.

Gemeinsam mit einem dünnen Hämatit-Überzug konnte stengeliger,

weißer Calcit in Drusen von dem Gang auf der 4. Sohle geborgen

werden. Er zeigt bei einer Länge von etwa 8 mm und Dicke von 0,5

mm eine "Längsstreifung" und liegt wirr in den Hohlräumen.

Dazwischen sind kegelförmige, aber nur sehr kleine

Calcit-Aggregate zu finden. Sie sind weiß, erreichen max. 0,5 mm

Größe und bestehen aus feinsten, kegelförmig angeordneten

Calcit-Fasern.

Dem Hämatit-Gang konnten Drusen mit "igeligem", farblosem Calcit

entnommen werden. Sie sind bis zu 3 mm lang und es ist oft nur die

Spitze der Kristalle mit spiegelnden Flächen aus Skalenoeder und

Rhomboeder zu sehen.

Calcit aus dem Bereich um den Kutnahorit zeigt die typische

hellrote Fluoreszenz bei Bestrahlung mit KW- und LW-Licht.

Dunkelbrauner bis fast schwarzer Calcit in grobspätigen Massen bildet bis zu 20 cm große Bereiche aus, die zwischen hellem Calcit und Rhyolith eingeschoben sind (4. Sohle). Er fällt auch durch sein hohes spez. Gewicht auf. Eingewachsen sein dürfte neben reichlich Hämatit noch Hausmannit und etwas Pyrolusit und Hollandit. Dies ergab die röntgendiffraktometrische Untersuchung des mittels HCl herausgelösten, staubfeinen Rückstandes. Die EDX erbrachte Fe, Mn, etwas Ca und in Spuren Ba.

Auf der 4. Sohle konnten auch bis zu 1,5 cm große, hellrote

Calcit-Skalenoeder in bis zu 5 cm großen Drusen gefunden werden.

Sie sind von feinkörnigem, hellbraunem Kutnahorit überwachsen, auf

dem seinerseits wieder weiße Stengel mm-großer Calcit-Prismen

sitzen.

Untergeordnet traten daneben im weißen Calcit bzw. Kutnahorit auch

cm-große Partien grünen Calcits auf. mm-große, glänzende

Calcit-Kristalle kleiden die bis zu cm große, "buckeligen" Drusen

aus.

Bemerkenswert ist ein Gangstück, welches cm-große Calcit-Drusen mit farblosen bis weißen, dreikantigen Calcit-Prismen in einer bräunliche Masse führt. Sie wird unterbrochen von beigen bis grauen Flecken aus dichtem Illit. Im Schliff unter dem Mikroskop erkennt man eine dichte Verwachsung von Todorokit mit Calcit, wobei die Volumenanteile bei je 50 % liegen dürften. Der Gang von der 4. Sohle erreicht eine Mächtigkeit von 2 - 3 cm.

Weiter wurde auf der 4. Sohle farbloser Calcit in stark

glänzenden, skalenoedrischen Kristallen gefunden, die als bis zu 2

mm hoher Rasen auf Todorokit und wenig Arseniosiderit aufsitzen.

Sie erscheinen deshalb sehr dunkel.

Verbreitet sind auch weißliche Calcit-Kristalle, die aus mehreren

parallel verwachsener, in der Mitte des Kristalls teleskopartig

verlängerter Individuen bestehen. Sie werden bis zu 3 mm lang und

bestehen aus ca. 10 einzelnen Säulchen. Drusen die damit

ausgekleidet sind, können bis zu 8 cm Durchmesser. Die

Prismenflächen zeigen keinen Glanz.

Seltener sind Calcit-Prismen, deren Spitze aus einem stark

glänzenden, flachen Rhomboeder besteht. Die Kristalle sind dann in

der Regel sehr kurzsäulig und erreichen bei max. 2 mm Länge kaum 1

mm in der Dicke.

Auch die Umkehrung fand sich im dunklen Calcit: Stark glänzende,

dicke Säulchen von 1,5 mm Länge und 0,5 mm Dicke, deren Enden aus

einer stumpfen, leicht gewölbten Fläche ohne erkennbare Begrenzung

- ausser am Rand - besteht.

Gerade größere Drusen mit Calcit-Kristallen enthalten in der Regel an der Decke der Druse Bereiche, bei denen die Kristalle von einer zweiten Generation aus weißem, oft unter UV-Licht fluoreszierenden, Calcit überkrustet sind. Diese Bildungen belegen, daß die Druse schon vor ihrem Auffinden trocken gefallen sein muß.

Auf der 4. Sohle konnte Anfang 1995 ein weitere Variante gefunden

werden. Die Drusen im Erzgang erinnern sehr stark an ein

Kokardenerz. Die Drusen sind mit leicht grauen Calcit-Kristallen

ausgekleidet, die bei näherem Hinsehen aus gleich orientierten,

daher "faserigem" Calcit besteht. Die Spitze bildet ein flaches

Rhomboeder. Meist ist es jedoch 0,5 mm heller weitergewachsen, so

daß sie bis zu 2 mm langen Kristalle wie mit einer "Kappe"

ausgestattet aussehen. Diese zeigt den gleichen Aufbau wie der

Kristall darunter.

Mangano-Calcit

(Ca,Mn)CO3

Manganhaltiger, hell- bis dunkelbrauner Calcit

bildet verbreitete Gemenge mit Calcit und Dolomit

in Hohlräumen der Mn-Erzgänge. Er entstand, zumindest teilweise -

und gut sichtbar, bei der Verwitterung des Manganits. Dies lässt

sich oft an Pseudomorphosen von Mn-Calcit nach Manganit,

teils noch im Calcit eingewachsen, beobachten. An einigen Stücken

ist der Manganit nur partiell in feinkörnigen, fast erdigen

Mn-Calcit umgewandelt. Dies lässt sich oft in dem klaren Calcit

gut erkennen, in die die Manganit-Nadeln eingewachsen sind.

Saum aus braunem Mangano-Calcit mit Manganit und

weißem Calcit in einer Brekzie

aus Rhyolith und Braunit;

Bildbreite ca. 7 cm.

Die Partien mit strahligem bis erdigem Mn-Calcit können eine Größe von mehreren cm erreichen. Als Begleitmineralien treten noch weißer, spätiger Baryt und samtiger Todorokit auf.

Offensichtlich nicht aus dem Manganit hervorgegangene

Mn-Calcit-Körnchen, zwischen den Braunit-Kristallen sind

dunkelbraun und ohne ausgeprägte Spaltbarkeit. Sie sind wohl

primär aus der Lösung abgeschieden worden. Der Mn-Calcit zeigt bei

Bestrahlung mit langwelligem UV-Licht keine Fluoreszenz. Nach

RAMDOHR & STRUNZ (1978) sind MnO-Gehalte bis zu 17 % möglich.

Braune, leistenförmige Pseudomorphose von

Mangan-Calcit nach Manganit im

farblosen Calcit mit Braunit (Anschliff);

Bildbreite 5 mm.

Im Calcit eingewachsene, 0,5 mm große, pseudooktaedrische Braunit-Kristalle

sind selten in hellbraunen Mn-Calcit umgewandelt, aufgefunden

worden. Der nur 1 cm breite Gang fand sich auf der 3. Sohle.

Das Mineral ist nach geltender Nomenklatur zwar kein

eigenständiges Mineral. Aufgrund des völlig anderen Aussehens und

durch eine deutliche Abgrenzung zum gewöhnlichen Calcit wird es

hier als solches behandelt.

Braune, max. 0,5 mm große, "oktaedrische" Pseudomorphosen von

Mn-Calcit nach Braunit konnten aus dem Bereich der

Brandtit-Paragenese der 4. Sohle geborgen werden. Als

Begleitmineralien traten Braunit, Calcit, Quarz und Brandtit auf.

Finale Drusenfüllung aus einem manganhaltigen,

derben Calcit mit einem Fluorit,

innerhalb des grobspätigen Calcits eines Ganges im

Rhyolith;

Bildbreite 11 cm.

Dolomit CaMg[CO3]2

Weißer bis gelblichbrauner Dolomit kommt gemeinsam mit Calcit in den Mn-Erz-Gängen vor. Kleine (bis

1 mm), farblos bis weiße, undeutlich spaltrhomboederförmige

Kristalle bilden Auskleidungen in Drusenräumen des Braunits.

Innerhalb von selbständigen Gängen wird er von Kutnahorit begleitet, mit dem er innig

verwachsen ist. Der Dolomit unterscheidet sich vom Calcit durch

einen seidigeren Glanz, die gelblichbraune Farbe und leicht

gekrümmte Spaltflächen.

Hellbraune, durchsichtige, rhomboedrische

Dolomit-Kristalle;

Bildbreite 7 mm.

In den darüberliegenden Sedimenten des Zechsteins können bis zu einige cm große Hohlräume gefunden werden, deren Wände mit farblosen bis weißen Dolomit-Kristallen besetzt sind. Sie haben eine matte Oberfläche, die Kristalle sind typisch sattelförmig gekrümmt.

Körniger Dolomit tritt als "Sediment" in Calcit-Drusen innerhalb

der Kutnahorit-Gänge auf. Die braunen Massen sind oft von weißen

Calcit-Büscheln überwachsen.

Calcit konnte weiter auch in sehr großen Drusen gefunden werden.

Im Gang auf der 4. Sohle fand sich eine 5 cm breite und 20 cm

lange Druse Calcit im grobspätigen, grauen Dolomit. Die

undeutlichen Kristalle (Pseudomorphose von Dolomit nach Calcit?)

sind von einer zweiten Generation weißen Calcit überkrustet

worden, die keinen Glanz auf den Flächen zeigen. Die Spitzen der

kleinen Kriställchen fasern am Ende in viele einzelne Kriställchen

auf. Der Dolomit darunter besteht aus löchrigen, großen

Kristallen, in denen Drüschen mit spaltrhomboederförmigen,

transparenten, bis zu 2 mm großen Dolomit-Kristallen ausgekleidet

sind. Sie sind alle nach dem Wirtskristall orientiert und oft

treppenartig verwachsen.

Unter Sphärolithen, teils braunen Calcit-Aggregaten mit weißer

Oberfläche finden sich in der drusenreichen, Braunit-imprägnierten

Brekzie neben Illit und

wenig Todorokit

0,5 mm große, braungraue, glasig glänzende, angelöste

Dolomit-Kristalle. Der deutlich Mn-haltige Dolomit sitzt fest auf

einem Rasen aus pseudooktaedrischen, stark glänzenden

Braunit-Kristallen.

Kutnahorit

CaMn[CO3]2 (auch Kutnohorit)

Zartrosa bis rosagraue Einschlüsse in den Erzgängen und bis 2 cm

breite, selbständige Gänge im Rhyolith werden vollkommen von

Kutnahorit und Dolomit ausgefüllt. Er ist

erkennbar an der Farbe, dem weißen Strich, dem zuckerkörnigen

Gefüge (hervorgerufen durch die gute Spaltbarkeit), dem leicht

seidigen Glanz und der relativ großen Härte. Eine Unterscheidung

von Dolomit, mit dem er verwachsen vorkommt, ist im Handstück

nicht immer eindeutig möglich. Idiomorphe Kristalle konnten bis

heute nicht nachgewiesen werden. Hohlräume sind meist von Calcit-Kristallen ausgekleidet.

Begleitminerale sind häufig Calcit, Braunit und

selten U-haltiges, ged. Arsen.

Bei der recht raschen Verwitterung (Stück im Steinbruch sind schon nach einigen Monaten mit einer braunen Kruste überzogen) geht das Mn-Mineral in fast schwarzen, strahligen Todorokit über und bildet punktuelle oder netzartige Strukturen in den dann weißlich zersetzten Carbonaten.

Im Calcit-Gang der 4. Sohle konnten auch bis cm-große Drusen,

ausgekleidet einer mm-dicken Schicht aus bräunlichem Kuntnahorit

entdeckt werden. Die Oberfläche ist von winzigen,

spaltrhomboedrischen Kristallen bedeckt. Sie erreichen 0,01 mm

Kantenlänge. Darüber sitzen oft schwarze, kugelige Goethit-Aggregate.

Das Mineral konnte auch als bis zu 5 cm breiter Gang im Rhyolith

mit etwas Calcit auf der 4. Sohle für die Vitrine des Museums

Aschaffenburg herausgeschlagen werden.

Rosa Kutnahorit als Gangfüllung eines Störung im

Rhyolith, unten durch Braunit

schwarz, im Kutnahorit unveränderte Rhyolith-Bröckchen mit

weißem Illit und

obenschwarzer Calcit durch Manganit-Nadeln, angeschliffen und

poliertes Stück;

Bildbreite 14 cm.

Der Kutnahorit unterscheidet sich auch im Lösungsverhalten bei Einwirkung verdünnter HCl gegenüber dem Calcit: Dieser zeigt die gleiche Farbe wie vor der Einwirkung, während der Kutnahorit eine weiße Kruste bildet, die etwas schwerer löslich (Relief) ist, sich aber auch völlig löst.

Weiße garben- bis keulenförmige Nadelbüschel haben sich als Kutnahorit herausgestellt. Als Begleitmineralen treten auf: derber Kutnahorit/Dolomit, Arseniosiderit und Braunit. Die Form und Paragenese ist weit verbreitet und eigentlich sehr häufig.

Weißliche, nadelige Kutnahorit-Kristalle in

keulenförmigen Aggregaten;

Bildbreite 7 mm.

Kutnahorit tritt somit sehr häufig in mind. 4 gut unterscheidbaren Formen bzw. Aggregaten auf:

1. Hell- bis dunkelrosa Gänge bis zu 5 cm breit aus einem

submikroskopischen Gemenge von Kutnahorit und Dolomit, welches lichtmikroskopisch nicht

trennbar ist. Begleitmineral ist immer lokal Calcit und Illit,

seltener feinste Manganit-Nadeln

im Calcit.

Gänge aus einem Gemenge, welches sichtbar aus grobkörnigem

Kutnahorit und feinkörnigem Dolomit besteht. Der Kutnahorit ist

aufgrund der Farbe und Korngröße vom Dolomit unterscheidbar.

2. Sehr kleine (<0,05 mm) spaltrhomboederförmige Kriställchen als Rasen in rundlichen Formen und dünner Überzug in brauner Farbe auf Calcit. Als Begleitmineralien sind meist weitere Arsenate zu finden.

3. Keulen- bis garbenförmige, weiße bis zartrosafarbene Büschel aus zahlreichen nadeligen Kristallen, die in einem dünnen, zentralen Punkt auf der Unterlage oft auch orientiert aufgewachsen sind. Als Begleitmineralien treten meist weitere Arsenate, insbesondere Arseniosiderit und etwas Quarz auf. Die 0,1 mm großen, keulenförmigen Büschel sind meist locker bis sehr dicht aufgestreut.

4. Im Calcit - hier auf dünnen Spalten - bildet Kutnahorit rundliche, weiße, im Kern bräunliche Kugeln und scheibchenförmige Beläge. Der Kutnahorit ist randliche zu dünnen weißen Fasern aufgefächert, so dass die Kügelchen eine samtige bis strahlige Oberfläche aufweisen.

Die Kristalle sind oft nur schwer von fast gleich aussehendem

Calcit zu unterscheiden. Ein typisches Merkmal ist die rundlichen

Spaltflächen. Ein weiteres Merkmal offenbart sich beim Lösen durch

verdünnte HCl, wo Calcit glatte Formen, Kutnahorit weiße, rauhe

Formen hinterlässt.

Mit dem Fortschreiten des Abbaues in die Tiefe wurde Kutnahorit

seltener und dafür Rhodochrosit häufiger. Die Unterscheidung ist

im Handstück meist nicht möglich.

Hellbrauner, garbenförmiger Kutnahorit mit braunen

Brandtit-Kristallaggregate auf einer Kutnahorit-Kruste auf

Braunit, gefunden am 24.12.2012;

Bildbreiten links 5 cm, rechts im Ausschnitt 5 mm.

Hellbrauner Kutnahorit als filigrane

Hohlraumfüllung;

Bildbreite 4 cm.

Aragonit CaCO3

Aragonit bildet bis max. 4 mm lange und 1 mm dicke, farblose,

hochglänzende, spitznadelige Kristalle oder Nadelfilze. Er sitzt

in Hohlräumen im teilweise zersetzten Rhyolith der Braunit-armen

Gangteile auf Braunit,

Kutnahorit und Calcit

gemeinsam mit Brandtit. Vom

Calcit lässt sich der Aragonit durch die fehlende, gute

Spaltbarkeit leicht unterscheiden.

Als Hinweis für das Auftreten des Brandtits sind bis zu 3 mm

lange, farblose, stark glänzende Aragonit-Nadeln (Verhältnis von

Länge zum Durchmesser ca. 1:25) zu werten, die ebenfalls im

Bereich der dunklen Verfärbung des Rhyoliths neben Calcit und

Braunit der 4. Sohle auftreten.

Farblose Aragonit-Nädelchen;

Bildbreite 1,5 cm.

Bis zu 1 cm lange, farblose Aragonit-Kristalle treten in sehr drusenreichem Calcit/Kutnahorit auf. Die bis zu 2 mm dicken, nadeligen, hochglänzenden Kristalle bilden auch flachtafelige Zwillinge. Weitere Begleitminerale sind nicht beteiligt.

Farblose Aragonit-Kristalle auf braunem

Kutnahorit;

Bildbreite 2 cm.

Derbe, körnige Aragonit-Aggregate finden sich als bis zu 3 cm große Einschlüsse in dem Gang der 4. Sohle. Als Begleitmineral tritt neben Kutnahorit noch etwas Illit, Montmorillonit und Braunit auf. Die Farbe der muschelig brechenden, glasig erscheinenden Körner liegt zwischen farblos, gelb und einem hellen braun. An den Korngrenzen sind einzelne Flächen, ein oft säuliger Habitus und die typischen Streifen der Kristallflächen andeutungsweise erkennbar. Im Schliff erkennt man auch, dass der derb und glasig erscheinende Aragonit die Hohlformen ehemaligen Anhydrits ausfüllt.

Derber, glasig erscheinender Aragonit als

Kluftfüllung im Rhyolith;

Bildbreite 3 cm.

Auf der 4. Sohle wurde der nördlichste Gang Anfang Dez. 1994 gut

mineralisiert angetroffen. Er führte ein drusenreiche, durch

Mn-Mineralien schwarze Brekzie aus Rhyolith mit Illit, durchzogen von rosanem

Kutnahorit und reichlich bräunlichem Brandtit. Darüber fanden sich

bis zu 5 mm große zart violette, durchsichtige Aragonit-Nädelchen

und -Kristalle. Die körnige Brekzie aus Kutnahorit

ist mit farblosen bis leicht bräunlichen Aragonit-Büscheln

verkittet. Bis zu 3 mm große Aragonit-Igel bedecken Flächen von

einigen cm². Die feinen Nädelchen zeigen den typischen, lebhaften

Glanz und werden von nur wenig Brandtit begleitet. Die stark

glänzenden Kristalle und -büschel konnten infolge des

nachlaufenden Wassers nur bis zu einer Tiefe von 25 cm abgebaut

werden.

Auf den untersten Sohlen fand sich kein Aragonit mehr.

Azurit Cu3[OH/CO3]2

Azurit wird bei OKRUSCH & WEINELT (1965) angeführt und als aus

dem den Rhyolith ehemals überlagernden Kupferletten

des Zechsteins hervorgegangen, gedeutet. Erdige Anflüge

konnten gemeinsam mit Malachit gefunden werden. Eigene Nachweise

konnten nicht erbracht werden. Der Grund dürfte darin liegen, dass

die Partien inzwischen vollständlig abgebaut wurden.

Malachit Cu2[(OH)2/CO3]

Malachit wurde, wie Azurit, zuerst von OKRUSCH & WEINELT

(1965) erwähnt. Er kam ebenfalls in erdigen Anflügen vor. Wie beim

Azurit, konnten ebenfalls keine eigenen Nachweise erbracht werden.

Liebigit Ca2[UO2/(CO3)3]·10-11H2O

Rundliche, grüne Flecke auf Calcit und Kutnahorit der 4. Sohle

bestehen aus Liebigit. Es handelt sich um feinkörnige Beläge aus

von bis zu 5 mm Durchmesser. Unter dem Mikroskop ist er in winzige

Täfelchen aufzulösen. Bei Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht

tritt eine deutlich grüne Fluoreszenz auf. Hellgrüner "Liebigit"

findet sich neben Calcit als ehemaliger

Fleck auf Rhyolith. Die deutliche Aktivität weist auf ein

U-Mineral hin.