Sulfate

von der Hartkoppe bei Sailauf

Anhydrit

Ca[SO4]

Bis zu 6 cm lang und 3 cm breit, konnte in den Calcit-Gängen der

4. Sohle als finale Drusenfüllungen spätig-strahliger, leicht

grünlicher Anhydrit nachgewiesen werden. Die gut spaltbare Masse

ist in mm-dicken Spaltstücken durchsichtig. Vom Baryt

unterscheidet sich das Mineral durch den mehr seidigen

Perlmutterglanz. Als Begleitmineral tritt noch etwas Dolomit und Gips

auf.

Großes Spaltstück von farblosem

Anhydrit mit dem typischen Perlmutterglanz,

Bildbreite ca. 7 cm

|

Farbloser Anhydrit als säulige

Kristalle, im oberen Bereich in feinkörnigen Gips

umgesetzt,

Bildbreite 3 cm

|

Drusenauskleidung aus einem weißlichen

bis farblosenAnhydrit, umgeben von Braunit und

Manganit,

Bildbreite 4 cm

|

Farbloser, von Spaltrissen

durchzogener, ganz frischer Anhydrit als finale

Hohlraumfüllung im Gangmaterial. Randlich beginnt die

Umwandlung zu Gips durch Wasseraufnahme und führt zu

Bassanit,

Bildbreite 2 cmm

|

Farbloser Anhydrit als blättrige

Aggregate, im rechten Bereich in weißen, feinkörnigen Gips

umgesetzt,

Bildbreite 8 cm

|

Die unscheinbare Fundstelle im

Haufwerk der Stücke mit Gips und Anhydrit;

aufgenommen am 17.04.2010

|

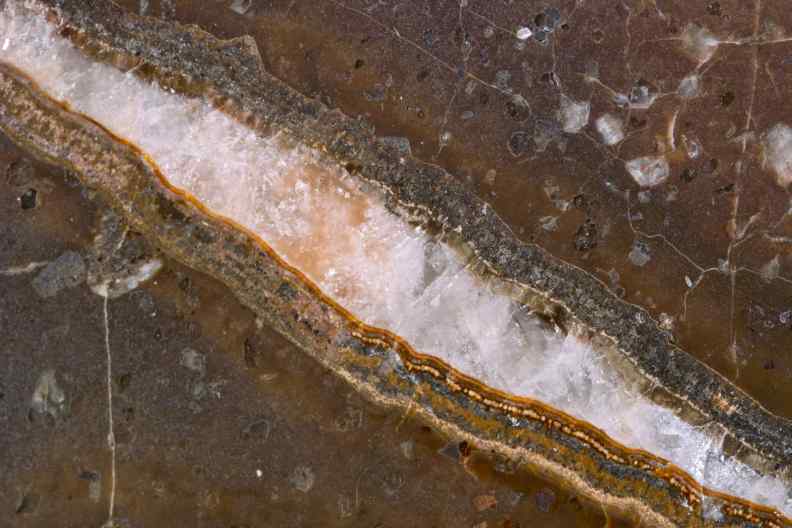

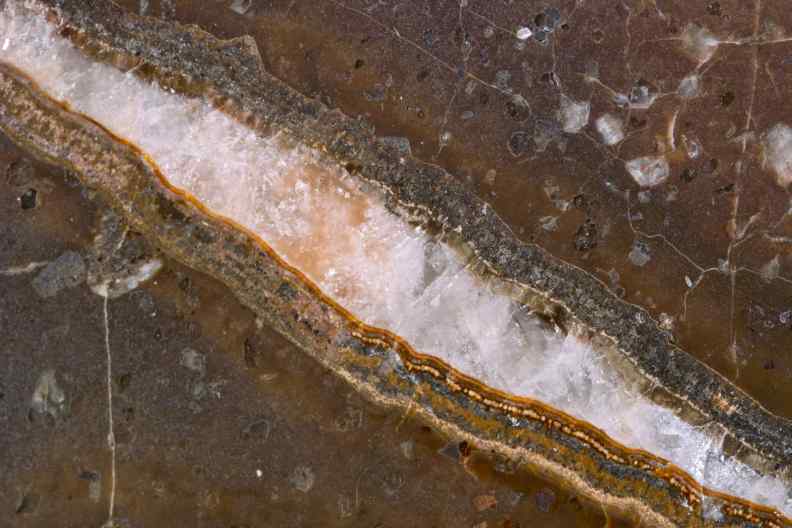

Mit Braunit imprägnierter Rhyolith aus

der Störungszone mit Rissen und Klüften, ausgefüllt von

weißem Anhydrit, Manganit, Kutnahorit und Braunit (angeschliffen und poliert),

Bildbreite 12 cm

|

Ausschnitt aus Abb. links:

Farbloser bis weißer Anhydrit als finale Füllung in einer

Kluft, mit nadeligem Manganit, Braunit und Karyopilit

(angeschliffen und poliert),

Bildbreite 2 cm

|

Feinblättriger Anhydrit im weißen

Calcit - deshalb nur schwer erkennbar und sicher oft

übersehen -

Bildbreite 11 cm

|

Durch Reste von Anhydrit in Calcit-Drusen belegt, konnten die

seit langem beobachteten feinen, parallelen Abdrücke auf den Calcit- und Fluorit-Kristallen

dem ehemals vorhandenen Anhydrit zugesprochen werden.

Mit großer Wahrscheinlichkeit sind die manchmal in den Gängen sehr

zahlreichen, primatischen bis tafeligen Höhlungen im Calcit/Kutnahorit mit ±Fluorit, die

früher weggelöstem Baryt zugeschrieben wurden, in Wirklichkeit

ehemalige Anhydrit-Kristalle gewesen, die später weggelöst wurden.

Weißer, blättriger Anhydrit wurde in bis zu einem cm großen

Einschlüssen im Gang (4. Sohle) neben Brandtit beobachtet. Die im

Querbruch strahlig aussehenden Aggregate bestehen aus ca. 0,5 mm

dicken, gut spaltbaren, rissigen Täfelchen. Als Begleitmineral

tritt nur etwas Illit

auf.

Die Spuren von tafeligen bis stengeligem (teilweise mit

quadratischem Querschnitt, 1 mm dick bis 1,5 cm Länge) Anhydrit

(Baryt ist unwahrscheinlich) fanden sich praktisch in allen Teilen

der Gänge. Auffällig ist, dass insbesondere die Enden und dünnen

Stege und Zwickel zwischen den ehemaligen Anhydrit-Tafeln aus

Kutnahorit bestehen und oft von Brandtit begleitet werden. Die

Hydratisation des Anhydrit erfolgte beim gleichzeitigem Weglösen,

so dass keine Risse durch die Volumenzunahme zu beobachten sind.

In einigen Fällen ist Anhydrit, Brassit und Gips noch in Spuren

erhalten.

Keine Kristalle - sondern die Negative ehemaliger

Anhydrit-Kristalle

mit einem tafeligen Habitus im Rhodochrosit. Die einst sich

kreuzenden

Anhydrit-Kristalle formten als frühe Bildung Hohlräume, in denen

später der Calcitgebildet und der dann noch später durch die

Zufuhr

von Mn in Rhodochrosit umgesetzt wurde,

Bildbreite 4 cm.

Baryt Ba[SO4]

Selbständige Gängchen bis zu einer Mächtigkeit von 15 cm (in der

1. Sohle) können ganz mit weißem, grobspätigen Baryt gefüllt sein.

Zerbrechliche Kristalle erreichen bis zu 3 cm Größe. Dieser führt

nur etwas feinschuppigen Hämatit.

Das unmittelbare Nebengestein ist auffällig gebleicht. Der weiße

Baryt zeigt bei der Bestrahlung mit der UV-Leuchte eine blauweiße

Fluoreszenz. Der Baryt durchbricht sowohl den Rhyolith als auch

den dann stark brekziösen Muskovit-Biotit-Schiefer.

Reste von weißem Baryt als großflächiger Kluftbelag auf dem

Rhyolith

der obersten Sohle des Steinbruchs,

aufgenommen am 26.01.2013

Weißer Baryt als dünner Kluftbelag auf Rhyolith von der 1. Sohle,

Bildbreite 8 cm

1989 wurden sehr schöne und formenreiche, farblose, tafelige und

stengelige Baryt-Kristalle mit Hämatit und in Quarz-Gängen im Kontakt mit dem Muskovit-Biotit-Gneis

gefunden. Bei den tafeligen Kristallen kann das Pinakoid (001) so

zurücktreten, dass "oktaederähnliche" Kristalle, max. 1 mm groß,

entstehen konnten. Auch langsäulige, wasserklare, an Quarz

erinnernde Kristalle konnten beobachtet werden. Sie sind als 2.

Generation über dem meist grobspätigen Baryt, der an vielen

Stellen angelöst wurde, oder auf Fluorit von der 3. Sohle,

aufgewachsen.

Als Letztausscheidung füllt spätiger, weißer bis brauner Baryt

auch Hohlräume in den an Braunit reichen Teilen der Erzgänge. Hier

ist er manchmal angelöst und mit einer 2. Generation, farbloser,

stark glänzender Kristalle überwachsen.

Weißer Baryt auf Calcit (dunkelbraun durch Todorokit) im Rhyolith

(rechts unten),

Bildbreite 4 cm

Ebenso findet sich der Baryt als Füllung in Hohlräumen der Lithophysen.

Weiße, idiomorphe, blättrige Kristalle sind in den Hohlräumen

selten beobachtet worden.

Rundliches, blättriges Baryt-Aggregat in dem Hohlraum einer

Lithophyse, überkrustet vonb farblosem Quarz,

Bildbreite 3 cm

In einer Calcit-Druse wurden 2 mm große, glänzende, honiggelbe

Baryt-Kristalle entdeckt. Sie haben prismatischen Habitus bei

einem qadratischen Umriss.

Drusen aus der Brandtit-Zone der 4. Sohle führen selten auch

farblose, dicktafelige Baryt-Kristalle in einer Größe bis zu 0,5

mm. Sie sind teils zoniert, innen weiß und mit einer farblosen

Hülle überwachsen. Auch sechskantige Prismen wurden beobachtet.

Gips Ca[SO4]2·H2O

In kleinen, mit Hämatit und Calcit ausgekleideten Hohlräumen in

dem von Braunit

und Mn-Calcit

durchsetzten Calcit von der 3.

Sohle lassen sich bis 0,5 mm große, vollkommen farblose, teilweise

längsgestreifte (angelöste) Kriställchen beobachten. Sie sind

meist plattig, aber auch säulig ausgebildet und lebhaft

glänzend.

Drusenhohlraum, angefüllt mit weißem, feinkörnigem Gips, der aus

dem in Resten noch vorhandenen Anhydrit (Einschluss mit

Spaltrissen)

entstanden ist,

Bildbreite 3 cm

Weiße, "zuckerartige" Drusenfüllungen, die leicht herausfielen,

erregten die Aufmerksamkeit beim Öffnen von weißen Calcit-Drusen

der Störung auf der 4. Sohle. Unter der Mikroskop kann man

erkennen, dass sich die bis zu mehreren cm-großen Füllungen aus

max. 0,1 mm-großen, völlig farblosen, glasglänzenden Kristallen

zusammensetzen. Die Kriställchen sind regellos angeordnet.

Die typischen Formen wie die geringe Härte machten die Bestimmung

als Gips leicht. Die sonst verbreiteten, charakteristischen

Zwillinge treten hier nicht auf. Die Bestimmung wurde

röntgendiffraktometrisch gesichert.

Dünne Gipskrusten als Kluftfüllung im

brekziierten und mit Braunit imprägnierten Rhyolith aus

der Gangzone. Solche Beläge lassen sich im Steinbruch kaum

von den sehr ähnlich aussehenden Carbonaten unterscheiden!

Bildbreite 8 cm

|

Weiße Drusenfüllung aus Gips mit

eingewachsenen, farblosen Quarzkriställchen mit dem

ungebenden Braunit. Auf der kluftfläche oben glänzt

Karyopilit,

Bildbreite 5 cm

|

Bräunlicher bis weißer Gips als

ungewöhnlich große Hohlraumfüllung im brekziösen

Gangmaterial zusammenmit Braunit und kleinen

Quarz-Kristallen,

Bildbreite 13 cm

|

Weißer Gips als große Hohlraumfüllung

im Braunit und Manganocalcit,

Bildbreite 4 cm

|

Weiße Gipsreste als Drusenfüllung im

brekziierten und mit Braunit imprägnierten Rhyolith aus

der Gangzone. Diese besteht unten aus stark altereritem

Gestein und weiter unten aus Hämatit mit Calcit,

Bildbreite 21 cm

|

Ausschnitt aus der Abb. links, darin

die weißen Reste aus Gips, der zum größten Teil weggelöst

worden ist.

Bildbreite 6 cm

|

Der weiße bis bräunliche Gips ist noch schwerer im Steinbruch zu

erkennen wie der Anhydrit. Ohne zur Hilfenahme von HCl ist es

nahezu unmöglich die feinkörnigen Carbonate von den Gipsmassen

unterscheiden zu können. Ein Hinweis sind die randlichen

Lösungserscheinungen. Im Steinbruch bleibt der Gips oft nicht

erhalten, da er aufgrund der geringen Härte bevorzugt abfällt -

wohl schon von der Sprengung geschädigt und unter Druck stehend

durch die Volumenzunahme bei der Umwandlung vom Anhydrit in den

Gips.

Devillin

CaCu4[(OH)6/(SO4)2]·3H20

Gemeinsam mit rissigem Chrysokoll

auf blau angelaufenem Chalkosin

in einer sehr dünnen Kluft im Rhyolith findet sich noch leicht

grünliche, bis zu 0,8 mm große Devillin-Täfelchen ohne markante

Begrenzungsflächen. Die überkrustete Fläche ist ca. 1 cm2

groß. Weder eine Radioaktivität wie eine Fluoreszenz wurde an dem

von der 4. Sohle stammenden Stück beobachtet.

Scheelit Ca[WO4]

In einem Hohlraum in der Braunit-Brekzie konnte ein ca. 1 cm

großes, weißes Mineralkorn, lose darinliegend, gefunden werden. Es

unterscheidet sich durch die gute Spaltbarkeit und mehr weißliche

Fluoreszenzfarbe - gelblich im langwelligen Bereich - vom Powellit.

Die nähere (röntgendiffraktometrische) Bestimmung ergab, dass es

sich um Scheelit handelt. Aufgrund der Fluoreszenzfarbe ist ein

deutlicher Mo-Gehalt anzunehmen.

Im Frühling 1991 konnte auf einem Stück aus dem Erzgang - aus Calcit, Seladonit, jedoch ohne

Mn-Mineralien - max. 0,5 mm messende, pyramidale bis dipyramidale,

graugrüne Scheelit-Kriställchen gefunden werden. Sie sitzen auf Rhodochrosit. Die

Untersuchung mit der Mikrosonde erbrachte neben W und Ca, einen

Mo-Gehalt von ca. 9 %. Es liegt somit Scheelit vor.

Powellit

Ca[MoO4]

Bei der Bestrahlung von Erzproben, bestehend aus Braunit, Calcit und etwas Manganit,

besonders mit kurzwelligem UV-Licht (254 nm) fallen kleine,

chreme- bis goldgelb fluoreszierenden Pünktchen oder dünne

Kluftbeläge auf. Bei Tageslicht betrachtet erkennt man gelbliche,

braune oder graue Krusten und glasige Körner, die eine maximale

Größe von 3 mm erreichen. Kleine Körnchen sind in geringen Mengen

in den Erzgängen weit verbreitet. Idiomorphe Kristalle werden bis

heute nicht beobachtet. Verbreitet treten auch körnige

Powellit-Einschlüsse in massigem Illit

auf. Begleitminerale sind Calcit und Todorokit.

In lagigen Erzstücken, aus Braunit, Seladonit, Calcit und

Kutnahorit können im Anschliff zehntel mm dünne Lagen aus Powellit

beobachtet werden. Da mehrere Lagen nebeneinander zu finden sind,

muss es mehrmals nacheinander abgeschieden worden sein.

Die Erzzone, die Aragonit und

Brandtit führt, ist ebenfalls

sehr stark mit kleinen Powellit-Körnchen durchsetzt.

Deber Braunit,

der neben etwas Todorokit

und Kryptomelan

in Drusen fast keine weiteren Mineralien führte, ist teilweise

auch mit Powellit durchsetzt. Es sind hier mehr bis zu 1 mm große,

oft deutlich sichtbare Körner, die im Braunit eingeschlossen

sind.

Gangstück mit Carbonaten aus Calcit mit Braunit und rechts

daneben Seladonit mit Calcit und darin Powellit am Rand des

Stückes im Tageslicht;

Bildbreite 7 cm.

|

Ausschnit wir links, jedoch unter UV-Licht. Hier sieht man

oben rechts der Mitte die stark gelb fluoreszierenden

Powellit-Körner;

Bildbreite 7 cm

|

Gelbliche Powellit-Körner in einem Gneis-Xenolith im

Rhyolith;

Bildbreite 3 cm

|

Braune, stark glänzende Powellit-Kristalle in Kutnahorit,

durch verdünnte HCl frei geätzt;

Bildbreite 5 mm

|

Derber Powellit als braunes Korn mit einem gegenüber dem

umgebenden Illit leicht glasigen Glanz abhebend. Das fast

bildfüllende Korn ist ohne die Hilfe von UV-Licht nicht zu

finden;

Bildbreite 5 mm

|

Kristallrasen aus hoch glänzenden Powellit-Kristallen, durch

verdünnte HCL frei geätzt;

Bildbreite 3 mm

|

Auch konnte ein Stück eines Biotit-Gneis-Xenolithes

gefunden werden, der völlig mit Powellit-Blättchen durchsetzt ist.

Zur Abgrenzung gegenüber dem Scheelit

wurde eine Untersuchung mit der Mikrosonde durchgeführt, bei der

eindeutig Ca, Mo, W und Y gefunden wurde. Das Verhältnis von MoO3

und WO3 verhält sich etwa wie 4 : 1. Mn und As wurden

als Bestandteile des Braunits gedeutet, mit dem der Powellit

verunreinigt ist.

"Gewöhnlich entsteht Powellit durch Zersetzung aus Molybdänit.

Dies ist aufgrund blättriger Strukturen in Powelliten auch für

Sailauf anzunehmen, weshalb mit dem Vorkommen von Molybdänit in

der Teufe zu rechnen ist." Mit diesem Absatz wurde vom Autor 1991

ein primäres Mo-Mineral gemutet. Mit dem Nachweis von Jordisit ist dann 1992 ein

primärer Mo-Lieferant nachgewiesen worden.

Dunkelbraune, glasige, bis zu 1 mm große, stark glänzende

Kristalle im Kutnahorit von der 4. Sohle konnten als Powellit

bestimmt werden. Sie fluoreszieren unter kurzwelligem (selten auch

im LW-UV-Licht) UV-Licht typisch gelblich. Die meist dipyramidalen

Kriställchen sind in Krusten im Carbonat randnah zum Rhyolith

eingewachsen und lassen sich leicht durch das Weglösen mittels HCl

gewinnen.

Bevorzugtes Auftreten der hier bis zu 5 mm großen, chremefarbenen

Einschlüsse wurde in den Bereichen des Ganges beobachtet, wo die

brekziöse Gangfüllung außer den Carbonaten keine weiteren

Mineralien führen.

Powellit-Kristalle im Carbonat;

Bildbreite 7 mm

In der Brandtit-Paragenese

der 4. Sohle konnten teils im Illit

bzw. im Calcit neben Brandtit eingewachsen, reichlich

prismatische, dunkelbraune Powellit-Kristalle entdeckt werden. Die

flächenreichen und z. T. transparenten, idiomorphen Kristalle

werden bis zu 2 mm groß, sind teilweise länglich ausgebildet und

fallen durch ihren lebhaften Glanz gegenüber den Carbonaten auf.

Die Körner sind sehr spröde und nur undeutlich spaltbar. Es ist

mit KW-UV-Licht eine dunkle, gelbliche Fluoreszenz zu beobachten.

Seltener sind die Powellit-Kristalle direkt auf einem Tilasit-Rasen aufgewachsen.

Der Powellit ist wohl weit verbreitet und wird wohl oft übersehen.

In der Störungszone ist er möglicherweise an dünne

Kutnahorit-/Calcit-Gänge gebunden, die nahe am Rhyolith verlaufen

und bei denen die sonst üblichen Mineralien fehlen. Als

Begleitmineral tritt lediglich Tilasit auf.

Die Fluoreszenfarbe ist abhängig von Mo-W-Verhältnis. Scheelit

mit <0,35 % Mo fluoresziert unter KW-UV-Licht bläulichweiß, bei

0,35 - 1 % Mo weiß, >1 % Mo zunehmend gelbstichig und über 4,8

- 48 % ausgeprägt gelb. Merkwürdigerweise können Mischkristalle

zwischen Powellit und Scheelit auch bei Bestrahlung mit

langwelligem UV-Licht gelb fluoreszieren.

Bassanit

Ca[SO4]·½H2O

Bassanit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Das Halbhydrat ist aus

dem Anhydrit durch Wasseraufnahme entstanden.

Zurück,

zum Anfang der Seite oder weiter