Eis als Eiszapfen auf den Rhyolith-Felsen. Sie bilden sich, wenn das Kluftwasser aus dem Rhyolith nach einem Regen bei Frost austritt;

aufgenommen am 11.01.2003.

Eis H2O

Im Winter gehört Eis zu den häufigen Mineralien im Steinbruch. Man

findet es in der Form von Schnee, Eiszapfen, Reif usw. Das Eis

hält sich hier immer länger wie in der Umgebung, da die

tiefstehende Sonne in den Wintermonaten nicht mehr den Boden den

tiefen Steinbruches erreicht.

Eis als Eiszapfen auf den Rhyolith-Felsen. Sie bilden sich, wenn

das Kluftwasser aus dem Rhyolith nach einem Regen bei Frost

austritt;

aufgenommen am 11.01.2003.

Der Steinbruch mit Schnee an einem sonnigen Wintertag,

aufgenommen am 13.12.20012

Ja, Eis ist ein Mineral (fest, kristallin

und natürlich entstanden) und auch der Name für ein Gestein (man

denke an Gletscher) und sogar sehr verbreitet: Es überzieht ganze

Kontinente.

Cuprit Cu2O

Dünne, rote Überzüge auf ged.

Arsen und Domeykit

erwiesen sich als derber Cuprit. Die cm-großen, unscheinbaren

Überzüge werden weiter von Chalkopyrit

und Uranospinit begleitet.

Hausmannit

Mn2+Mn3+2O4

Abweichend von den Mn-Erzen Braunit und Manganit, die meist in

körnigen bzw. strahligen Aggregaten vorkommen, fand sich in den

nordwestlichen Teilen der Vererzung derber, dichter Hausmannit. In

der Masse sind einzelne, oft gestreifte Kristalle nur

andeutungsweise auszumachen. Das Material ist sehr fest und

erreicht innerhalb von reinen Calcit-Gängen

eine Gangmächtigkeit bis zu 5 cm. Er wird von Baryt, Calcit, Mn-Calcit, Dolomit, Quarz und Arseniosiderit

begleitet.

Bruchfläche eines Hausmannit-führenden Ganges zusammen mit

Kutnahorit,

Calcit und Maganit;

Bildbreite ca. 7 cm

Rückseite des Stücken von oben, jedoch angeschliffen und poliert:

In

der brekziösen Gangmassen ist im Calcit reichlich Illit und

Seladonit,

Manganocalcit und Braunit zu erkennen. Im Hausmannit ist

Kutnahorit

verbreitet;

Bildbreite ca. 8 cm

Bis 3 mm große, verzerrte, zu Gruppen aggregierte Kristalle

konnten bis jetzt nur selten beobachtet werden. Einzigartig ist

der Fund eines ca. 3 mm großen, "oktaedrischen" Kristalls in einer

Braunit-Höhle.

Bemerkenswert ist das Auftreten eines unbeschriebenen Ca-Mn-Arsenates,

das in seinen schmalen Klüften, besonders gegen das Salband hin

und in den sich anschließenden Mn-Calcit-Partien auftritt.

Pseudooktaedrischer Hausmannit-Kristall,

Bildbreite 5 mm

Im derben Braunit -

begleitet von Kryptomelan

- von der 3. Sohle konnten bis zu cm große Butzen - als

Umwandlungsreste gedeutet - aus Hausmannit gefunden werden. Er ist

erkennbar an der typischen Zwillingsstreifung und dem starken

Glanz, welches sich gut vom stumpfen, derben Braunit abhebt.

Im derben Hausmannit von der 3. Sohle konnten in wenigen Spalten

zahlreiche stark verzerrte, bis zu 2 mm große, "oktaedrische"

Hausmannit-Kristalle beobachtet werden.

Rissiger Hausmannit-Kristall,

Bildbreite 7 mm

Aus einem Gangstück mit Calcit, Mn-Calcit und Braunit konnte reichlich Hausmannit gefunden werden. Die cm-großen, derben Massen sind nur schwer vom Braunit zu unterscheiden. Idiomorphe Kristalle bestehen meist aus sehr steile, tetraedrische Pyramiden mit der typischen Streifung quer zur Längsachse; sie sind bis zu 1 mm groß, parallel mit weiteren Individuen verwachsen und in kleinen Hohlräumen sitzend. Diese wurden völlig mit Carbonaten gefüllt. Typische Zwillinge wie von anderen Fundorten wurden nicht beobachtet. Der Hausmannit findet sich immer im Zentrum von Erzschmitzen, Braunit findet sich am Rand zu den Carbonaten.

Gangstück mit massivem Hausmannit mit etwas Kutnahorit im Zentrum,

darum Magano-Calcit als Pseudomorphose nach Manganit, zonierter

Braunit der partiell in Todorokit und Manganocalcit umgewandelt

ist. Im

farblosen Calcit ist noch reichlich Brandtit eingewachsen;

angeschliffen und

poliertes Stück,

Bildbreite 6 cm.

Im Calcit konnten linsenförmige, poröse Massen mit einem

Durchmesser von bis zu 15 cm beobachtet werden. Sie führen etwas

Calcit, Kutnahorit und

untergeordnet Brandtit.

Auch als dendritisch in den Calcit eingewachsene Massen tritt

Hausmannit, merkwürdigerweise mit Hämatit, auf. Die beiden Phasen

sind optisch nicht zu trennen. Die Bestimmung erfolgte

röntgendiffraktometrisch.

Achtung: Hausmannit ist auch in verdünnter, kalter HCl bei langer

Einwirkzeit löslich, so dass nur Calcit, nicht aber

Kutnahorit/Dolomit damit entfernt werden kann.

Arsenolith

As2O3

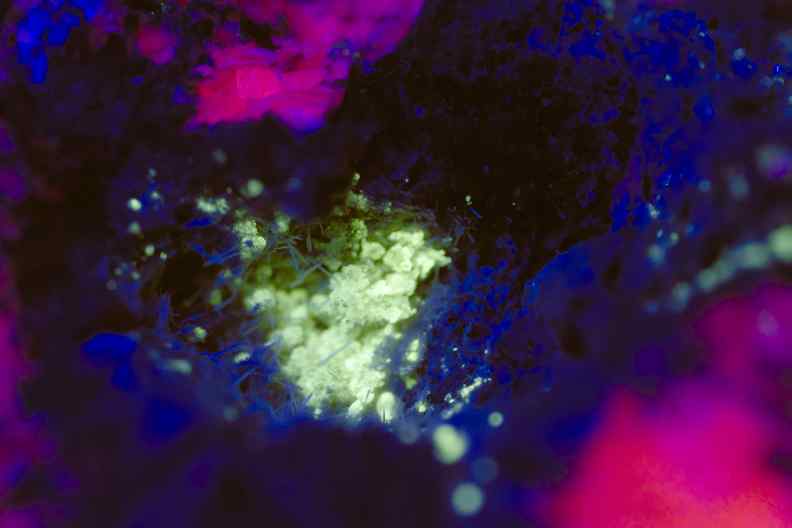

Arsenolith bildet auf dem ged.

Arsen bis 0,5 mm große, farblose bis weiße, vorwiegend

oktaedrische Kristalle und bis zu 3 mm große Kristallaggregate.

Sie finden sich bevorzugt auf den nicht mehr silbrig glänzenden

Flächen mit ged. Arsen.

Bei der Untersuchung der Erzminerale (vorwiegend ged. Arsen) der

"dunklen Flecke" wurde unter dem Raster-Elektronenmikroskop

festgestellt, dass die feinsten Klüfte bzw. die Bruchflächen des

ged. Arsens teilweise bis völlig mit einem "Rasen" aus

Arsenolith-Kristallen überzogen waren (die Proben waren zum

Zeitpunkt der Untersuchung ca. 7 Tage alt). Die Rasen entstehen

durch Oxidation des elementaren As mit dem O2 der Luft

nach wenigen Tagen bis Wochen. Sie sind mit dem Lichtmikroskop

deutlich als kleinste Kristallüberzüge auf dem ged. Arsen zu

sehen.

Nach einigen Jahren wachsen die Arsenolith-Kristalle zu einer

weißen, "zuckerkörnigen" Fläche über dem Arsen zusammen, so dass

das ehemals schwarze Arsen nur noch als grauer Schatten zu

erkennen ist.

Neben zahlreichen Pharmakolith-Rosetten

und kleinen Arsenolith-Oktaedern wurden bis 2 mm große Aggregate

aus farblosen, gedrungenen Kristallen bmerkt. Sie sind oft

radialstrahlig aggregiert und bilden bei tafeligem Habitus

sechseckige Formen. Bei kurzssäuligen, sich nach außen

verdickenden Kristallen ist eine parallele Streifung nach der

Längsachse zu beobachten.

Arsenolith-Kristalle auf ged. Arsen,

Bildbreite 5 mm

Bixbyit

(Mn,Fe)2O3

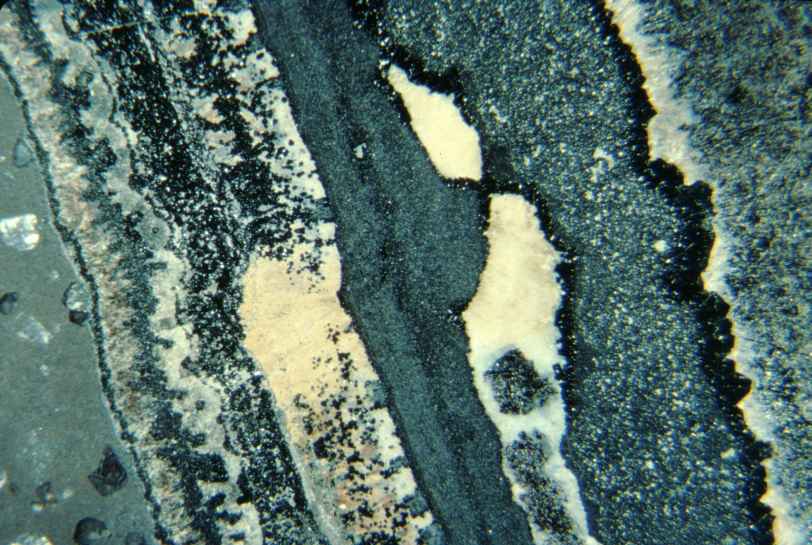

Lagige-schalige Massen aus wechsellagernd Bixbyit, Manganit, Hämatit, Dolomit, Braunit und Calcit bilden mit Braunit

chaotische Massen im Gang der 4. Sohle. Sie werden von Illit als inselförmige

Einschlüsse begleitet. Die Bereiche im Gang erreichen bei 10 cm

Mächtigkeit einige Meter an Ausdehnung. Die stark brekziöse und

chaotische Mineralisation wird von Calcit abgeschlossen.

Sie ist nur erklärbar, wenn man annimmt, dass der Gang mit einer

Wechsellagerung aus Hämatit, Manganit, Bixbyit, Braunit und Calcit

ausgekleidet wurde. Anschließend wurde die Abscheidung von den

Wänden gelöst und sie fiel in einen anderen Bereich des Ganges.

Anschließend erfolgte eine neue Mineralisation und möglicherweise

auch Umwandlung, die mit Braunit und Calcit abgeschlossen wurde.

Braunit

Mn2+Mn3+6SiO12

Im Frühjahr 1984 wurde auf der 2. Sohle eine mit 135° streichende

und mit 85-90° einfallende Störung angefahren. Sie wurde dann ab

1988 auf ihrer ganzen Ausdehnung auf der 3. Sohle aufgefahren. Im

SE-Teil trat Braunit als Hauptbestandteil mit Calcit, Mn-Calcit, Manganit, Baryt und Illit auf. In den Randzonen

ist er vollkommen derb und bis zu 10 cm mächtig und tritt ohne

Begleitminerale auf. Im derben Braunit sind ab und zu noch Reste

von Hausmannit

zu beobachten.

Braunit-Kristalle,

Bildbreite 7 mm

Im NW-Teil kreuzte die Störung den Hämatit-Gang und führte derben und grobkristallinen Braunit. Die drusenreichen Stücke führten häufig bis 10 mm lange und 5 mm dicke Pseudomorphosen von Braunit nach Manganit, ferner samtigen Todorokit und selten Arseniosiderit. Verbreitet sind gitterartige Verwachsungen, deren Hohlräume dünn mit Todorokit überzogen und mit rotem Ton gefüllt wurden. Rechteckig-prismatische Hohlräume deuten auf das ehemalige Vorhandensein von Baryt hin. Auch glaskopfartige Massen wurden beobachtet, welche teilweise von innen heraus in Todorokit umgewandelt wurden.

Drusenreiche Stücke von der 3. Sohle, die in den Hohlräumen Kryptomelan-Nadeln führten, enthielten reichlich Reste von nicht umgewandeltem Hausmannit, erkenntlich an der typischen Zwillingsstreifung und dem ausgeprägten Glanz im derben Braunit. Es ist somit anzunehmen, dass der größte Teil des derben Braunits aus Hausmannit entstanden ist.

Fein- bis grobkristalliner Braunit tritt gemeinsam mit den oben aufgeführten Mineralien auf. Er ist gewöhnlich im Calcit oder Mn-Calcit eingewachsen. In Drusen können hochglänzende Kristalle bis zu 3 mm beobachtet werden. Gleiches lässt sich durch Weglösen des Calcits mittels HCl erreichen. Der Braunit ist in kleinen Kristallen magnetisch.

Braunit im Erzanschliff

Bildbreite 5 mm

Eine Stufe aus dem Gang besteht aus cm-großen, skalenoedrischen Braunit-Kristallen, die von leistenförmigen Kristallen überzogen sind. Wahrscheinlich handelte es sich ursprünglich um ehemalige Calcit-Kristalle mit daraufsitzenden Manganit-Kristallen, die beide vom Braunit pseudomorph verdrängt wurden. Inzwischen konnten auch solche Übergangsstadien gefunden werden, bei denen ein Calcit-Rest zu beobachten ist.

Bei der chemischen Untersuchung (Röntgenfluoreszenz-Analyse)

einer derben Braunit-Probe konnte ein deutlicher As-Gehalt von ca.

1% nachgewiesen werden. Inzwischen konnte auch ein geringer

Urangehalt in den derben Partien des Braunits nachgewiesen werden.

Er liegt deutlich messbar (bis ca. 10-fach) über dem Hintergrund

der anderen Mn-Mineralien.

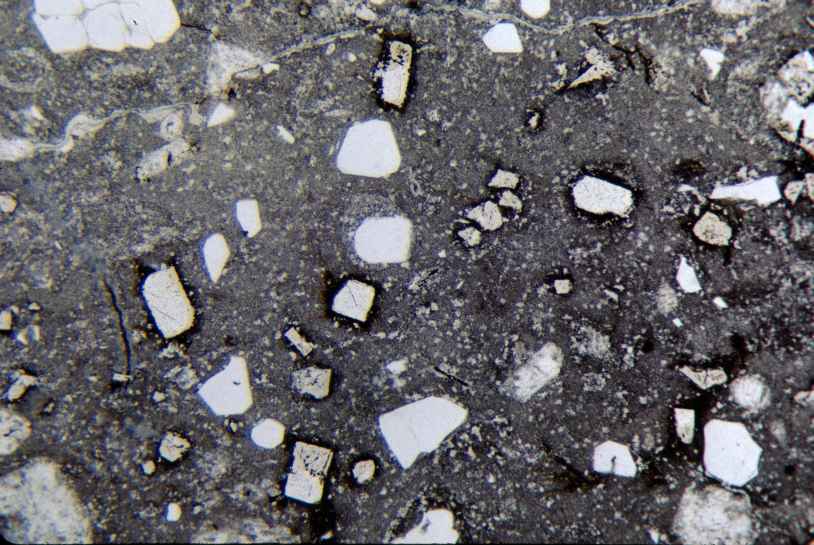

Gangfüllung aus feinkörnigem Braunit mit Carbonaten im Rhyolith,

der

ausgehend von den Spalten mit Braunit imprägniert wurde. Im Innern

des

Rhyoliths ist fast keine Alteration zu erkennen,

Bildbreite 7 cm

Eine Erzbrekzie aus mit Braunit imprägniertem, dunklem Rhyolith und derbem Braunit stand im Sommer 1991 auf der 3. Sohle an. Der ca. 1 m mächtige Gang führte zum Liegenden hin fast nur Hämatit und ging nach oben hin in den beschriebenen Mn-Erzgang über.

Partielle Verdrängung von Braunit im Feldspat des Rhyoliths,

Bildbreite 5 mm

An der Grenze zur 2. Sohle war der Gang nur ca. 0,3 m mächtig, bestand aber fast ganz aus Braunit. In der Mitte wurde er von einem ca. 2 cm breiten, drusigen Bereich durchzogen, in dessen Hohlräumen sich eine Vielzahl von interessanten Mineralien (Arseniosiderit, Quarz, Todorokit, Kryptomelan und Goethit) fanden.

Im Calcit-Gang der 4. Sohle konnte neben den verbreiteten

kleinen, "oktaederähnlichen" Kriställchen auf und im Calcit auch

derbe Massen in bis zu 5 cm großen Stücken gefunden werden. Sie

bestehen aus einem "Konglomerat" mm-großer, schalig aufgebauter

Aggregate, die gemeinsam mit imprägnierten Rhyolith-Stückchen

größere Stücke, die erneut vom schaligem, sehr feinkörnigem

Braunit umgeben sind (diese Strukturen sind nur im Anschliff

erkennbar). Die merkwürdigen Stücke sitzen regellos in weißem,

körnigem Calcit bzw. im damit verwachsenem Seladonit.

In der Paragenese mit dem Brandtit

der 4. Sohle konnten auch 0,5 mm große, braune Pseudomorphosen von

Mn-Calcit nach Braunit gefunden werden.

Der gleiche Gang lieferte zahlreiche, bis cm-große Drusen mit

herrlichen, stark glänzenden, aber nur max. 2 mm großen

Braunit-Kristallen auf weißem Calcit und von einer dünnen

Calcit-Schicht teilweise überkrustet. Als Begleitmineralien fanden

sich noch Mn-Calcit, Quarz und weißer Baryt.

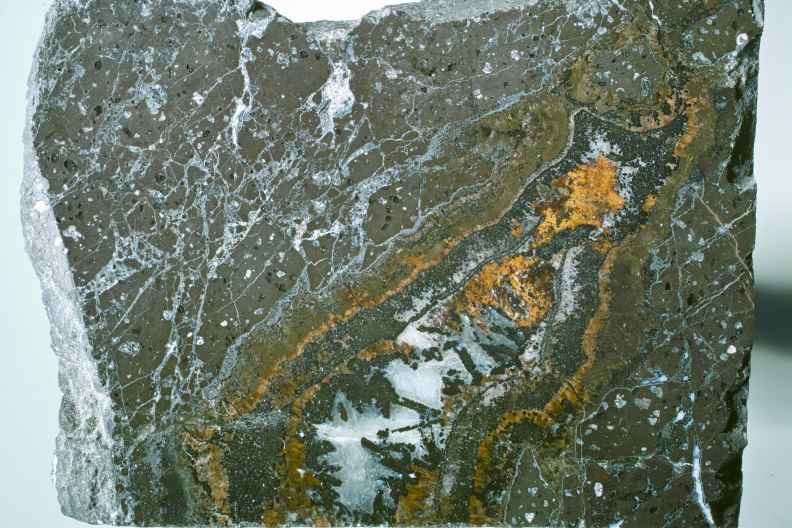

Im brekziösen, mit Braunit imprägnierten Rhyolith ist der einst

zentrale Ganginhalt

umlaufend mit Calcit und feinnadeliger Manganit gefüllt worden.

Die Braunite

sind hier zonar aufgebaut, der Manganit zum größten Teil in

Manganocalcit

umgesetzt und mit Braunit überkrustet; angeschliffen und poliertes

Stück,

Bildbreite 6 cm.

Königer Braunit im Calcit und Fluorit, teils im farblosen Calcit

die Pseudomorphosen

von Manganit nach braunem Manganocalcit. Ein Teil des Braunits ist

völlig in Mn-Calcit

und Illit umgewandelt, dazu gesellt sich noch Arseniosiderit. Ein

Rhyolith-Bruchstück ist

von Manganit, Calcit und Seladonit umkrustet, geschliffen und

poliertes Stück,

Bildbreite 6 cm.

Auf und im Calcit eingewachsen konnten zahlreiche, teils größere

Kristalle (<3 mm) gefunden werden. Teilweise sind die Spitzen

der tetragonalen Pyramiden durch die Basis begrenzt. Dabei handelt

es sich (röntgendiff. nachgewiesen) um einen Mn-Mn-Braunit.

Die Gänge erweisen sich weiter als sehr variabel. Nesterweise

tritt immer wieder Braunit mit etwas Hausmannit

auf. Für Teile davon wäre der Begriff Kokadenerz zu verwenden.

Zwei Stücke aus dem Bereich wurden angeschliffen, um die hübsche

Struktur erkennbar zu machen. Insbesondere ist interessant, dass

ein Teil des Braunits in den Carbonaten "schwimmend" gebildet

wurde.

Südlich der beiden bisher bekannten Gänge ist ein neuer, aber für die Teufe erstaunlich stark zersetzter Mn-Gang erkennbar. Er ist samt Imprägnationsbereich bis zu 50 cm mächtig. Zusammen mit gelbem Arseniosiderit auf 2 Generationen von Calcit aus dem Gang der 4. Sohle finden sich kleine, gesprenkelte, 0,5 mm große Braunit-Kristalle die alle in einen weißlichen Mulm unter Beibehaltung der "oktaedrischen" Form umgewandelt sind.

Zusammen mit den typischen, aus kleine Kristallen bestehenden Braunit wurde im Carbonat ein feinfaseriges Mineral beobachtet und als Manganit angesprochen. Die röntgendiffraktometrische Untersuchung erbrachte eindeutig Braunit, so dass hier eine Pseudomorphose von Braunit nach Manganit oder Pyrolusit vorliegt.

Ganginhalt aus Calcit mit Kutnahorit, darin wurmförmig

eingewachsene

Braunit-Kristalle, die im Innern teilweise oder ganz aus

Mangancalcit und

Tonmineralien (Pseudomorphosen) bestehen,

Bildbreite 4,5 cm.

Ungewöhnliches Gangsstück aus dem Rhyolith (links am Rand) aus

netzförmigem

Braunit, Rhodochrosit, Mn-Calcit (z. T. als Pseudomorphose

nach Braunit,

besonders unten), Arsensioderit (in der Mitte), Calcit in den

ehemaligen

Anhydrit-Hohlräumen,

Bildbreite 14 cm

Braunit

II Ca(Mn3+,Fe3+)14SiO24

Im Schliff erkennbar, wurden auch Partien gefunden, bei denen der

Braunit zum Teil fast ganz, von Mn-Calcit verdrängt wird.

Insbesondere das Innere der bis zu 2,5 mm großen Kristalle ist

davon betroffen.

Es scheint so zu sein, dass die randlich und auf den

Calcit-Kristallen sitzenden Braunit-Kristalle immer Braunit im

eigentlichen Sinn darstellt, während es sich bei den großen

Brauniten im Innern der Calcite bzw. die stumpf glänzenden

Kristalle in dem Gängen um den Braunit II handelt.

Hämatit

Fe2O3

Auf vielen Klüften tritt Hämatit bis einige mm dick als sogn.

"Eisenrahm" auf. Dies verursacht, gemeinsam mit dem im Gestein

selbst feinst verteilten Hämatit, die oft starke, rötliche

Färbung, besonders der stark geklüfteten Partien. Oft wird er

zusammen mit dem in den Klüften ebenfalls vorhandenen Tonen vom

Regenwasser ausgewaschen. Diese Klüfte treten insbesondere im

südwestlichen wie auch im nördlichen Teil des Bruches auf. Auch

auf den wenigen, N-S streichenden Klüften ist das Hämatit-Ton(Illit u. a.)-Gemisch zu

finden. Die Breite der Klüfte kann 5 cm erreichen. Sie können dann

völlig mit einem Gemisch aus erdigem bis schuppigem, feinsten

Hämatit und einer Gangbrekzie gefüllt sein. Der Hämatit hat einen

Anteil von >80%, weshalb das hohe Gewicht auffällt. Nach dem

Trocknen zerfällt das Gemenge zu einem staubfeinen, alles rot

färbenden und benetzenden Pulver. Einzelne Teilchen sind so fein,

dass sie auch auf Wasser, welches mit einem Netzmittel versehen

ist, schwimmen.

Schmierig-toniger Hämatit mit Wasser als breiige Masse aus einer

Kluft im

Rhyolith, Bildbreite ca. 15 cm,

aufgenommen am 24.08.2013 auf der untersten Sohle.

Mit Calcit verwachsener Hämatit aus einem Gang der 5. Sohle;

Bildbreite ca. 10 cm

Die ersten bemerkenswerten Hämatit-Funde waren strahlige Massen, die einige mm-dick die Kluftflächen des Rhyolithes auf der 1. Sohle überzogen. Sie erreichten Längen bis zu 5 cm. Weitere Begleitmineralien traten nicht auf.

In den intensiv zerrütteten Partien einer fast reinen

Hämatit-Vererzung tritt der Hämatit als "Kittmasse" auf, der

zusammen mit von Hämatit durchsetztem Rhyolith eine kompakte

Kluftbrekzie bildet. Im Handstück ist es dann oft schwer, die

einzelnen Komponenten visuell zu trennen. Bis zu m3 große Blöcke

konnten schon 1971 auf der 1. Sohle - allerdings nicht anstehend -

gefunden werden.

Häufig findet sich der Hämatit als Auskleidung aus tafeligen

Kristallen in schmalen Spalten und Hohlräumen. Die Farbe variiert

mit dem Grad der Verwitterung von metallisch blau (bei

unveränderten) über gelb (als "Anlauffarbe") bis hin zu braunen

Verwitterungsrinden als Überzug auf den Tafeln. Meist gesellt sich

noch - nicht entfernbarer - Ton hinzu. Dünne und kleine Kristalle

sind rötlich durchscheinend und zeigen einen lebhaften Glanz.

Selbständige, bis zu 8 cm mächtige, grobspätige Spaltenfüllungen aus hochglänzendem Hämatit - einzelne Hämatit-Tafeln erreichen cm-Größe - mit sehr wenig Calcit konnten auf der 3. Sohle innerhalb eines mächtigen, brekziösen Hämatit-Ganges beobachtet werden.

Hämatit im Anstehenden,

aufgenommen am 10.06.1993

Hier wurden als Besonderheit Umhüllungspseudomorphosen von Hämatit nach Calcit gefunden. Sie werden bis über 10 cm lang, 5 cm dick und zeigen skalenoedrischen Habitus. Die Flächen sind manchmal nach innen gewölbt und außen immer mit Hämatit-Tafeln überwachsen. Die Wandstärke liegt in der Regel bei ca. 5 mm, das Innere ist ebenfalls mit tafeligen Hämatit-Kristallen ausgekleidet und/oder mit undeutlichen Aggregaten, gitterartig ausgefüllt. Selten sitzen bis 2 mm große, farblose Quarz- oder angewitterte Siderit-Kristalle auf und zwischen den Hämatit-Tafeln. Teilweise ist der Hämatit angewittert und mit feinem, sedimentiertem Hämatit-Grus überschüttet. Alle Hohlräume sind mit einem roten, nur schwer entfernbaren Ton (Gemenge aus Illit und Kaolinit) gefüllt. Im Innern der mit Ton ausgekleideten oder gefüllten Hohlräume liegen lose, eiförmig runde Tonkügelchen, als hätte fließendes Wasser sie geformt. Wie die Bruchflächen am Hämatit zeigen - man kann die neuen Bruchflächen deutlich von den alten unterscheiden -, ist die Druse schon vor langer Zeit in einzelne Stücke zerfallen. Auch kommen Negativformen von Calcit-Kristallen in derbem Hämatit vor.

Faseriger, sphaerolithischer Hämatit bildet roten Glaskopf mit

rauher Oberfläche. Die runden Gebilde erreichen cm-Größe und

sitzen auf derbem Hämatit. Innerhalb des Calcits treten neben den

Mn-Mineralien auch cm-große, unregelmäßige, derbe

Hämatit-Einschlüsse auf. Die Einschlüsse sind meist mit einem Saum

aus Limonit mit

Calcit-Relikten umgeben.

Auf der 3. Sohle wurden innerhalb der Calcit-Gänge Rasen

rosettenartiger, hochglänzender Blättchen beobachtet. Sie

erreichen ca. 0,02 mm und sind mit dem Binokular wegen des Glanzes

kaum zu erkennen. Teilweise sind die Kristalle auch gänzlich im

Calcit eingewachsen und geben ihm ein bräunliches Aussehen. Vom

Todorokit und vom Mn-Analogon zu Arseniosiderit ist der Hämatit

nur schwer zu unterscheiden.

Idiomorphe, blättrige Hämatit-Kristalle (kein Braunit!) auf

Calcit,

Bildbreite 4 cm

Im Rhyolith - nahe der Vererzungen - kann beobachtet werden, dass ein Teil der Feldspäte, mit zunehmender Nähe zum Erzgang, teils oder ganz in Hämatit umgewandelt wurde. Der Hämatit bildet dann erst Blättchen zwischen den noch vorhandenen Feldspatresten, bei weiterer Einwirkung wird schließlich der ganze Feldspat vom Hämatit verdrängt. Es liegt somit eine Pseudomorphose von Hämatit nach Feldspat vor.

In Hohlräumen der Quarzgeoden (Lithophysen)

bildet der Hämatit, wenn auch selten, dicktafelige,

kantengerundete und stark glänzende Kristalle, die auf

Quarzkristallen oder seltener in diese eingewachsen sind. Häufig

sind die Hohlräume mit lockerem, blättrig-schuppigem Hämatit

ausgefüllt.

Selten wurden Pseudomorphosen von Hämatit nach Baryt gefunden.

Der brekziöse Erzgang - reich an erdigem Hämatit - führt an einer

Stelle an der Grenze 3. zur 4. Sohle einen Bereich mit

grobtafeligem, drusenreichem Hämatit. Dicktafelige Kristalle

kleiden bis zu faustgroße Hohlräumen aus. Sie bestehen aus vielen

sehr dünnen, parallel verwachsenen, dunklen und hochglänzenden

Tafeln. Ihre Größe erreicht in der Mitte max. 1 cm, um zum Rand

hin abzufallen. Diese Kristallbüschel zeigen einen seidenen

Schimmer in den Drusenhohlräumen. Orientierte, parallel

verwachsene Kristalle werden bei gleicher Größe bis zu 1,5 mm dick

- sie sehen aus, als blicke man auf die Seiten eines schlecht

gebundenes Buches. Sonst sind die Hämatit-Tafeln sehr dünn und

empfindlich. Die Blättchen sind gewöhnlich dunkel, zeigen oft den

typischen Metallglanz und sind teilweise auch bunt angelaufen. Sie

sind sehr empfindlich, insbesondere auch Matrixstücke mit noch

anhaftendem Rhyolith, was auch eine Folge der nahen Sprengung ist.

Grobtafelige bis strahlig-tafelige und feinkörnige Partien

wechseln einander ab.

Assymmetrische Gangfüllung aus brekziiertem Rhyolith, darüber

tafeliger Hämatit und reichlich Fluorit

(dunkel erscheinende Einschlüsse) und final ausgefüllt mit weißem

Calcit - erkennbar an den beiden kleinen

Drusen; gefunden auf der untersten Sohle 2011, angeschliffen und

poliertes Stück

Bildbreite 9 cm,

Teilweise ist das blättrige Eisenerz auch Bindemittel für die mit

feinstem Hämatit imprägnierte Rhyolithbrekzie. Der Bereich mit dem

bis zu 10 cm mächtigen, blättrigen Hämatit konnte vom Autor über

mehr als einen m² verfolgt werden. Die gesamte Ausdehnung war

nicht größer als ca. 3 - 4 m², wobei der größte Teil des Materials

in den Brecher gelangte.

An wenigen Stellen ist eine Verwitterung zu Limonit erkennbar. Die

brekziösen Randpartien im Übergang zum Rhyolith sind meist mit

dünnem, glaskopfartigem bis rosettigem Hämatit überzogen. Hier ist

der rote Ton auch mittels Ultraschall nur sehr schwer zu

entfernen.

Der von sedimentiertem Hämatit-Grus überzogene Kristallrasen ist

an einigen Stellen mit eindeutigen, netzartigen Schrumpfungsrissen

durchzogen. Die Risse werden bis zu 1 mm breit und 3 - 4 mm tief.

Die belegen möglicherweise einen gelartigen Zustand des

Eisenoxides während der Kristallbildung?

Massiver Hämatit im Calcit, mit Fluorit und Illit als Teil des

Ganginhaltes, im unteren Teil brekziös ausgebildet, .

Bildbreiten links 5 cm, rechts auf der angeschliffen und polierten

Seite 12 cm

Als weitere Begleitmineralien wurden noch samtige Überzüge aus Arseniosiderit, rissige,

schalige Pusteln von Pitticit

und glaskopfartige Massen von Uraninit gefunden.

Seltener ist auch warziger Todorokit. Die genannten Mineralien

werden max. 0,5 mm groß. Winzige Siderit-Kristalle

überziehen teilweise neben farblosen Quarzkristallen den Hämatit.

An den Übergängen zum unveränderten Rhyolith ist reichlich weißer,

erdiger Illit zu sehen.

Seltener sind schneeweiße, wirrtafelige Kristallaggregate in den

Hohlräumen der mit wenig Hämatit ausgekleideten Zwickel der

Brekzie.

Bemerkenswert ist auch eine deutliche, weit über dem gewöhnlichen

Hintergrund liegende, Aktivität von ca. 2 Bq/6cm².

Nördlich an den Gang anschließend konnte erneut ein dm-großer

Hohlraum - der leider schon vor langer Zeit zusammenfiel - mit den

cm-großen Pseudomorphosen von Hämatit nach skalenoedrischem Calcit

gefunden werden. Die Größe der "Kristalle" reicht von 0,5 bis zu 5

cm. Im Innern sind sie meist hohl und mit tafeligen

Hämatit-Kristallen, die auch rosettenförmig angeordnet sein könne,

ausgekleidet. Die Orientierung der tafeligen oder blättrigen

Hämatit-Kristalle liegt senkrecht zur den Kristallflächen.

Wenige der cm-großen Pseudomorphosen sind auch rundlich umgebogen

(Kristallspitzen oder auch bei größerer Flächen nach innen

gewölbt), was bei einigen Stücken für eine Umhüllung mit Hämatit

und nachfolgende Auflösung des Calcites spricht. Es handelt sich

dabei um Umhüllungspseudomorphosen, die manchmal auch aus mehreren

Schichten besteht.

Spektakuläre Pseudomorphose:

Skalenoedrische Hämatit-Kristalle als Pseudomorphosen nach Calcit.

Im mittleren Bild ist eine abgebrochene Spitze des ehemaligen

Calcit-Kristalls sichtbar, im rechten Bild sieht man, dass die

Oberflächen der Pseudomorphosen mit blättrigem Hämatit überwachsen

ist. Gefunden am 08.04.1990, damals völlig von Ton verdeckt.

Bildbreiten links 12 cm, Mitte 11 cm, rechts 8 cm.

Es wurden aber auch "echte" Pseudomorphosen gefunden, bei denen

eine Hämatit-Generation den Calcit ersetzt hat (im Querbruch oder

-schnitt erkennbar). Die Oberflächen der skalenoedrischen Flächen

sind samtig bis glänzend mit kleinen Hämatit-Täfelchen

überwachsen. Die Kristallnegative im Hämatit sind meist mit

glänzenden, rosettenartigen bis samtigen Hämatit-Überzügen

ausgekleidet. Selten treten auch bis zu mm-breite Schrumpfrisse in

den Pseudomorphosen auf.

Teilweise sind hier einzelne Partien mit mm-dicken Überzügen aus

traubigem, samtigen Todorokit und etwas Arseniosiderit

überkrustet. Weit seltener waren Umhüllungspseudomorphosen nach

einem tafeligen Mineral, welches in bis zu cm großen und mm-dicken

Platten vorkam. Sehr wahrscheinlich handelte es sich um den im

Bruch verbreiteten Baryt.

In einem Fall konnte ein hochglänzender, leicht gewölbter und gestreifter Harnisch geborgen werden. Er belegt den seltenen Fall der Bewegung der Störung nach Ausscheidung der Mineralien.

Tonig erscheinende, graubraune Gemenge aus Hämatit, Quarz und sehr untergeordnet Calcit füllen bis zu 10 cm lange und 5 cm breite Calcit-Drusen des Calcit-Ganges der 4. Sohle. Als bemerkenswertes Begleitmineral tritt am Rand zum Calcit Bertrandit auf.

Tiefschwarze, glaskopfartig aufgebaute und oft stark glänzende Hämatit-Kügelchen mit einem Durchmesser von bis zu 0,5 mm fanden sich in den Drusen des dunklen, erzreichen Teiles des Calcit-Ganges der 4. Sohle. Auf den Bruchflächen ist der radiale, blättrige Aufbau und ein auffallender Glanz zu beobachten. Die Kügelchen sitzen auf einem Kristallrasen aus Kutnahorit. Als Begleitminerale, eingewachsen im Calcit, traten weiter auf: violetter Fluorit, kleine Braunit-Kristalle, Hämatit-Täfelchen, schuppiger, goldgelber Arseniosiderit und grünlicher, derber Seladonit und Dolomit.

Hämatit-Kugeln auf Kutnahorit,

Bildbreite 3 mm

Im grauen, von weißen Flecken durchzogenen Rhyolith von der 3. Sohle konnten aus der Ostwand auch runde Flecken aus Hämatit-Imprägnationen gefunden werden. Sie sind selten, auffallend dunkel und haben keinen ausgeprägten, scharfen Rand, sondern gegen diffus in den Rhyolith über. In den bis zu 3 cm großen und bis zu 5 mm dicken Linsen sind auch einzelne, bis zu 1 mm große Hämatit-Täfelchen erkennbar.

Kleine, stark glänzende, gedrungene Hämatit-Kristalle finden sich merkwürdigerweise im Calcit des Ganges von der 4. Sohle. Die bis zu 3 mm großen Massen sind regellos im Calcit verteilt.

Glaskopfartiger Hämatit als dünner Kluftbelag auf Rhyolith mit

einer finalen

Füllung aus Tilasit mit Calcit,

Bildbreite 5 mm

Als feinkristalliner, fast faseriger Hämatit findet sich auf und von Calcit durchzogen als eine der frühen Ausscheidungen unter weißem Calcit. Die bis zu 3 mm dicken Überzüge sind auch kugelig-schalig ausgebildet, besitzen aber eine "rauhe" und damit matte Oberfläche, so dass die Trennung vom Calcit nicht leicht möglich ist. Das gemeinschaftlich Vorkommen mit den anderen Mn-Mineralien ist so zu erklären, dass der Hämatit an anderer Stelle gebildet wurde und infolge tektonischer Bewegungen gelöst und mittels der hydrothermalen Flüssigkeiten an andere Stellen transportiert wurde.

Als kleine, gedrungene Kriställchen und strahlige Büschel von bis zu 2 mm große findet sich stark glänzender Hämatit im Calcit und Kutnahorit der 4. Sohle. Die Körnchen sind magnetisch und besitzen keinen roten Strich! Mittels Röntgendiffraktometrie wurde das Mineral sicher als Hämatit bestimmt.

Außen unscheinbares Stück aus der Gangzone der 6. Sohle (gefunden

2009 als loses Stück

im Haufwerk, angeschliffen und poliert) mit einer bemerkenswerten

Mineralisation:

Ganz links erkennt man den alterierten Rhyolith, dann folgt eine

braune Zone aus Calcit mit

Arseniosiderit. Der sich anschließende dunkle Streifen besteht aus

Hausmannit und Braunit,

dazwischen Calcit und Mangancalcit; ein Teil der Braunite sind

extrem zoniert. Nach rechts

schließt sich eine Zone aus Calcit mit Illit und Seladonit an.

Über den bogenförmigen

Calciten ist Hämatit eingewachsen und den Abschluss nach rechts

bildet ein Rasen aus

gelblichen Calcit-Kristallen in nadeliger Form.

Bildbreite 13 cm.

Calcit-Gang mit eine mittigen Drusenzone, ausgekleidet von weißen,

skalenoedrischen Calcit-Kristallen. Diese sind überstäubt von

kleinen

Hämatit-Kristallen als Blättchen,

Bildbreite 4 cm.

Quarz SiO2

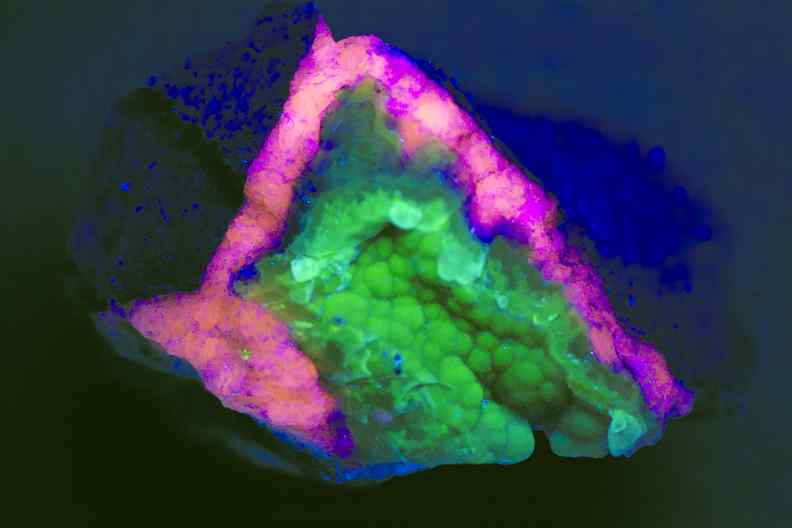

In den Hohlräumen und Rissen der "Knollen" (Lithophysen) treten,

besonders wenn sie wenig Chalcedon

enthalten, bis zu 10 mm große Quarzkristalle auf. Sie sind farblos

bis weiß, auch gelblich, durchscheinend bis durchsichtig. Sie

fluoreszieren bei der Bestrahlung mit UV-Licht, besonders bei

kurzwelligem UV-Licht (254 nm) sehr intensiv gelblichgrün. Die

Fluoreszenz wird wohl durch den Einbau von Uranyl-Ionen

hervorgerufen.

In den verkieselten Partien des Rhyoliths der 1. Sohle treten quarzgefüllte Risse auf. Sie werden bis zu 3 cm mächtig und sind drusenreich. In ihnen erreichen schmutzigweiße bis bräunliche Kristalle Größen bis zu 1,5 cm. Teilweise sind sie mit kleinen, parallel zur c-Achse orientierten Kristallen, die auf den Prismenflächen aufgewachsen sind, versehen (Sprossenquarze).

Selten sind auf Hämatit-Rosetten aus den Erzgängen kleine (1 mm) farblose Quarzkristalle aufgewachsen, die ihrerseits mit Calcit überzogen sind. Auf der 3. Sohle wurden als Seltenheit bis zu 1 mm große, doppelendige Quarzkriställchen gefunden. Sie sind in Hohlräumen weißen Calcits auf dessen Kristallen aufgewachsen. Die klaren, farblosen Kristalle sind durch "wolkige" (?) Todorokit-Einschlüsse dunkel gefärbt. Bis 3 mm große Quarzkristalle, die ein einseitig mit Hämatit-Schüppchen bestäubtes Phantom erkennen lassen, wurden im Quarz aus der Kontaktzone des Muskovit-Biotit-Gneises geborgen.

Klüfte oder Harnischflächen, die später mit Baryt gefüllt wurden zeigen deutliche Lösungserscheinungen auf den Gesteinsflächen. Davon sind besonders die Feldspäte betroffen. Die in die Kluft regenden Quarze wuchsen als farblose, bis zu 5 mm großen idiomorphen, glänzenden Kristallen heran. Merkwürdigerweise liegt oft die c-Achse der Kristalle parallel zur Kluftwand.

Selten lassen sich in gelben, limonitisierten Partien der Fe-Mn-Konkretionen aus den Zechstein-Sedimenten, bis 0,5 mm lange, gelbe Quarze beobachten.

In mit Todorokit

ausgekleideten Hohlräumen des derben Braunits von der 3. Sohle

können bis zu 1 mm große, farblose, klare, stark glänzende

Quarzkriställchen und -aggregate gefunden werden. Auf Todorokit

aus dem Erzgang der 3. Sohle sitzen oft rundliche, löchrig-poröse,

weiße bis schmutzigbraune, bis zu 3 mm große Quarz-Aggregate. An

einigen Stellen sind die typischen Pyramiden des Quarzes zu

erkennen. An einem ungewaschenen Stück konnten noch Blättchen aus

Arseniosiderit innerhalb

des Quarzes beobachtet werden. So ist anzunehmen, dass in den

Hohlräumchen der Quarzaggregate einst Arseniosiderit-Blättchen

saßen. Nach dem Weglösen blieben die porösen Quarze übrig.

In den weißen Calcit-Adern

treten selten auch weiße, "pfeilförmige", stark verzerrte

Quarzkristalle auf. Sie sind max. 3 mm groß, völlig mit

Ätzgrübchen bedeckt. Sie treten auch als bis zu 10 mm große,

flache, schmutz-weiße Aggregate auf und lassen sich nur nach

Weglösen des Calcites mit Säuren finden.

Im Grenzbereich zwischen Rhyolith und dem benachbarten Muskovit-Gneis auf der 1. Sohle konnten senkrecht einfallende und West-Ost streichende, cm mächtige Gänge mit Quarzkristallrasen und strahlige Quarz-Aggregate gefunden werden. Die Kristalle sind durchscheinend bis durchsichtig, grau bis farblos, glänzend, oft radial angeordnet und werden bis max. 15 mm lang. Teilweise sind in ihnen kleinste, schwarze Körnchen (wahrscheinlich Fe-Erz) eingeschlossen.

Undeutlich kristallisierter bis körniger, weißer Quarz findet

sich eingestreut in den Calcit-Gängen der 4. Sohle. Die bis zu 10

mm großen, flachen Aggregate sind schmutzig-weiß und lassen sich

nur durch Weglösen des Calcits gewinnen. Einzelne Kristalle zeigen

Lösungserscheinungen.

Zusammen mit Hämatit füllt eine "tonige" Masse aus feinstem Quarz

mit Hämatit die Hohlräume und Drusen im Calcit aus. Als

Begleitmineral tritt Bertrandit auf.

Auf einer sehr dünnen Kluft der 4. Sohle konnten durch den

einstigen Riss gespaltene Quarz des Rhyolithes in den Kluftraum

weiterwachsen. Die farblosen, flachen bis länglichen Kristalle

erreichen ohne weitere Begleitmineralien Größen bis zu 2 mm.

Stark glänzende, farblose, bis zu 1 mm große Quarz-Kristalle

finden sich als letzter Überzug auf Calcit-Kristallen der

Paragenese mit dem Brandtit.

Völlig farblose, hochglänzende Quarzkristalle (bis zu 3 mm) sind

oft in den Calcit-Drusen innerhalb des Kutnahorit aufgewachsen.

Dazwischen sitzt eine zuckerartige Masse aus winzigsten,

sedimentierten Quarzkriställchen. Einzelne Calcit-Kristalle ragen

daraus hervor.

Chalcedon

SiO2

In der Kontaktzone zum

Muskovit-Biotit-Schiefer, die zu einem zähen, grauen Ton

verwittert ist, treten an Konkretionen erinnernde "Knollen"

(Lithophysen) auf, welche eine Größe von 1-25 cm erreichen (das

größte Stück liegt in der Sammlung BEISLER, Glattbach). Sie sind

länglich-oval bis kugelrund mit "blumenkohl-ähnlichen"

Ausbuchtungen. Die Hälfte von ihnen enthält eine Quarz- oder Chalcedon-Füllung.

Lithophyse mit einer warzigen Oberfläche,

Bildbreite 12 cm

Die Füllung ist bei Lithoophysen von der gleichen Fundstelle (Bereich von etwa 1 m) ähnlich; d. h. es konnten Bereiche beobachtet werden, die sehr viele, gut ausgebildete Knollen führten, die aber alle keinen Chalcedon enthielten! Andere Bereiche führten Knollen mit Hämatit, Limonit und Ton. Nur wenige Stellen - meist ein grauer, zäher und "fetter" Ton führte die Chalcedon haltigen Knollen. Die Bereiche lagen recht nahe an der Grenze zu den Zechstein-Sedimenten.

Achat in einer Lithopyhse aus Sailauf,

Bildbreite 10 cm

Weniger als 10 % der Chalcedon führenden Knollen enthalten Risse

und verbliebene Hohlräume. Der Chalcedon ist meist mehr oder

weniger deutlich gebändert (Achat) und zeigt als Besonderheit

waagrechte Schichtung ("Uruguay-Achat"). Die Farbe wechselt von

farblos, weiß, grau, braun bis zu einem intensiven Rot. An Stücken

mit weißen Lagen ist beim Bewegen manchmal ein "wogender Schimmer"

festzustellen. Es liegt nahe, dehalb auf einen faserigen Aufbau zu

schließen, ähnlich dem des sogenannten "Tigerauges". In

Wirklichkeit handelt es sich um einen optischen Summen-Effekt.

Rasterelektrionenmikroskopische Unttersuchungen haben ergeben

ergeben, dass der Chalcedon aus winzigen Körnern <1 m besteht.

Der Wechsel der Korngröße und -packung erzeugt gemeinsam mit

färbenden Bestandteilen die Bänderung. Auch wurden transparente

Teile und sehr fein gebänderte Formen gefunden .

In wenigen Fällen können ganz mit grobkristallinem Quarz gefüllte

Hohlräume beobachtet werden. Auch die umgekehrte oder wiederholte

Abfolge (Chalcedon-Quarz-Chalcedon-Quarz) kommt vor.

Selten sind die Stücke, in denen mit Quarzen ausgekleidete Drusen

vorhanden sind. Die einzelnen Kristalle sind farblos bis braun, es

wurden auch schöne Rauchquarze (bis 5 mm, Sammlung VORBECK,

Goldbach) und selten schwach violett gefärbter Amethyst in den

Chalcedon-Geoden gefunden (Sammlung STOLZENBERGER,

Alzenau-Hörstein).

Die Quarzkristalle können

hochglänzend sein, sind jedoch oft angeätzt oder von einem sehr

dünnen Rasen einer 2. Generation kleinster Quarze überkrustet.

Bedeutende Belegstücke befinden sich auch in den Sammlungen

BEISLER, Glattbach, GRÄSSEL, Aschaffenburg, STOLZENBERGER,

Hörstein, VORBECK, Goldbach und WEIS, Schneppenbach.

Rechteckig-prismatische Hohlräume, die bis zu einigen cm Größe

erreichen, innerhalb des Chalcedons oder an dessen Rand zum

Rhyolith deuten auf weggelöste Baryte

hin.

Erstaunlicherweise verändern sich die Farben der Achate trotz dunkler Lagerung im Keller. Die beim Aufschneiden kräftigen Farben verblassen leider zu grauen und braunen Tönungen. Nur die kräftigsten Rottöne bleiben gut erhalten. Bekannt ist dieses Phänomen auch von brasilianischen und sächsischen Achaten.

Unscheinbare Lithophyse von der 1. Sohle mit einer länglichen

Füllung aus Achat und Quarz; im weißlichen

und grauen Rhyolith sind kleine Turmalin-Aggregate als dunkle

Punkte zu erkennen; das angeschliffene

und polierte Stück ist ca. 10 cm breit und wurde von Lothar STAAB

aus Mainaschaff gefunden.

Selten konnte in den verbreiteten Hohlräumen des derben Braunits spröder, brauner, Chalcedon beobachtet werden. Die bis zu 3 cm großen, blumenkohlartigen Aggregate sind von einer weißen Verwitterungsrinde überzogen. Bei der Bestrahlung mit kurzwelligem UV-Licht tritt eine dunkelgrüne Fluoreszenz auf.

Nierig-traubiger, milchig-trüber Chalcedon überzieht in mm-dicken, glasigen, weißen bis grauen, auch himmelblauen, glaskopfartigen Massen mit Calcit- und Arseniosiderit-Kristallen ausgekleidete Drusen innerhalb des Kutnahorit. Die Überzüge erreichen bis zu 15 cm2 Fläche. Einzelne, bis zu 3 cm lange Calcit-Drusen mit hellbraunem Calcit im rosafarbenen Kutnahorit sind völlig mit farblosem Chalcedon ausgefüllt (im Anschliff ist der feinfaserige Aufbau des Chalcedons zu erkennen). Zwischen dem Calcit und dem Chalcedon ist oft ein dünner Spalt zu beobachten. Einzelne weiße Calcit-Nadeln oder farblose Brandtit-Täfelchen sitzen manchmal auf dem Chalcedon. Zwischen nadeligen Calcit-Rasen schauen gelegentlich kleine, völlig farblose Kügelchen aus Chalcedon heraus, dir nur deshalb gut erkennbar sind, weil sich im Innern ein weißer Kern befindet. Die der Beschreibung zugrunde liegenden Funde stammen aus der Störung der 4. Sohle.

Ende April konnte erneut leicht bläulicher (insbesondere im

frischen, feuchten Zustand) Chalcedon aus dem Haufwerk gelesen

werden. Er ist teils von farblosen Quarzkristallen überzogen. Die

Besonderheit der cm-großen und bis zu 2 mm dicken Drusenüberzüge

ist die starke, sattgrüne Fluoreszenz bei Bestrahlung mit LW- und

KW-UV-Licht. Sehr undeutliche hellbraune, ca. 1 mm große,

rundliche Aggregate konnten ebenfalls als Chalcedon bestimmt

werden.

Zwischen braunem Kutnahorit und Calcit-Nadeln in einer Druse im

Gangmaterial aus Rhyolith, Calcit und Braunit, sitzen die

glaskopfartigen Massen

eines Chalcedon (links), der unter UV-Licht (rechts) gelb

fluoresziert,

Bildbreite 4 cm.

Calcit-Druse, überkrustet von einer mm-dicken Lage aus

transparentem

Chalcedon (ausnahmsweise nicht fluoreszierend),

Bildbreite 9 cm

Chalcedon mit einem Rasen aus Quarzkristallen im Calcit des

Rhyolithes von Sailauf, links im Tageslicht, rechts im UV-Licht

mit der grünlichen

Fluoreszenz des Quarzes und der roten Fluoreszenz des Calcits,

Bildbreite 7 cm

Schneeweißer Chalcedon bildet 0,5 mm große, porzellanartige Kügelchen mit strahligem Aufbau auf braunem Kutnahorit. Daneben tritt noch etwas Arseniosiderit auf.

Auf der 1. Sohle konnte das Vorkommen von rotem Chalcedon nach

den ergiebigen Regenfällen des Winters erneut belegt werden. Die

Stücke aus einer mit Chalcedon (Karneol) verkitteten Brekzie mit

weißem Rhyolith finden sich in dem Hangschutt und bis heute nicht

an primärer Stelle, so dass über das Vorkommen im Anstehenden

nichts gesagt werden kann. Im Chalcedon sind Hohlräume sehr

selten. Begleitmineralien treten außer Quarz nicht auf. Die

geschnittenen und polierten Stücke sind recht hübsch anzuschauen.

Dabei ist zu erkennen, dass der im Bruch unscheinbare rote

Chalcedon im anpoliertem Zustand in der Regel aus lagigem

Chalcedon mit einer gemeinen Bänderung besteht. Die bis zu 5 mm

dicken Rissfüllungen enthalten daneben auch noch grauen bis weißen

Achat, selten auch mit einen Hohlraum, der von farblosen

Quarzkristallen ausgekleidet wird. Die Stücke der Rhyolithes

wurden bereits vor der Abscheidung des roten Chalcedons zerbrochen

und mit einem nicht gebändertem, grauen Chalcedon verkittet, wie

sich an den Bruchstellen feststellen lässt. Der Rhyolith ist stark

zersetzt und macht beim Anschleifen aufgrund der enormen

Härteunterschiede Probleme.

Opal SiO2·nH2O

In dünnen, jüngeren Klüften der Mn-Erzgänge treten in an Braunit

armen Partien mm-dicke Beläge aus farblosem bis gelblich-braunem,

wachsglänzendem Opal auf. Die im Bruch bis cm-großen Flächen

unterscheiden sich vom Chalcedon durch den charakteristischen

Glanz. Begleitminerale sind Calcit, Kutnahorit und sehr

untergeordnet Braunit.

Wie beim Chalcedon aus den hydrothermalen Mn-Vererzungen lässt

sich bei der Beleuchtung mit kurzwelligem UV-Licht (254 nm) eine

grüne Fluoreszenz beobachten.

Pyrolusit

MnO2

Der Pyrolusit besteht aus bis zu 8 mm langen und längsgerieften,

ca. 1 mm dicken, wirrstrahlig angeordenten Stengeln von

stahlgrauer Farbe und lebhaftem Glanz. Aufgrund der Form ist es

wahrscheinlich, dass es sich um eine Pseudomorphose nach Manganit handelt.

Begleitminerale sind Braunit,

Kryptomelan

und Todorokit.

Auffällig ist das völlige Fehlen Calcit. Das Stück stammt

wahrscheinlich aus der auffälligen, manganreichen Störung an der

Grenze zw. 2. und 3. Sohle.

Gemeinsam mit dem Hollandit

wurde in dem Gang mit Manganmineralien von der 3. Sohle mit

unscheinbaren Mn-Mineralien pulveriger Pyrolusit nachgewiesen. Es

handelt sich dabei um poröse, sehr weiche - von Todorokit nur

scher unterscheidbare -, bis zu cm-große Massen, die sehr stark

schwarz an den Fingern abfärben. Sie treten als partielle

Spaltenfüllungen wie auch als Hohlraumfüllungen innerhalb des

Hollandits auf. Die Größe erreicht dabei durchaus Flächen von bis

zu 1 dm² bei nur wenigen mm Dicke. Die rissigen Massen fallen

leicht ab bzw. aus den Hohlräumen des härteten Hollandits.

Manganomelane

Nicht näher bestimmbare Fe-Mn-Minerale, bilden auf Klüften häufig

und sehr weit verbreitet, hübsch mit dem hellen Rhyolith konstrastierend, sehr schöne

Dendriten. Neben den üblichen, moos- oder bäumchenförmigen

Dendriten treten auch gekeulte und punktförmige Dendriten auf. Die

Größe schwankt zwischen wenigen mm und 0,5 m für zusammenhängenden

Gebilde. Manche Klüfte sind jedoch über einige Meter verfolgbar,

mit Dendriten belegt.

Dendriten auf Rhyolith,

Bildbreite etwa 20 cm

Dendriten aus Manganoxiden als Kluftbelag im Rhyolith, Bildbreite

ca. 40 cm,

aufgenommen am 09.05.2013

Dendriten entstehen aus einem Hydroxid-Sol, welches in wässerigen Systemen leicht mitgeführt werden kann. Es wird somit selbst auf dünnsten Spalten aufgrund der kapillarer Wegsamkeit verteilt. Das frisch gefällte Mn-Hydroxid-Sol ist elektrisch negativ geladen und hydrophob. Es ballt sich zusammen und verliert dabei seine Kolloid-Eigenschaften und setzt sich als H2O-haltiges Mn-Mineral ab. Die immer getrennten und nie ineinanderwachsenen Dendritenenden sind auffällig. Die Ursache ist in der gegenseitigen Abstoßung der hydrophoben Kolloidteilchen in der Lösung zu suchen.

An der Nordwand der 4. Sohle wurde reichlich Mn-Mineralien neben

dem ged. Arsen gefunden.

Die senkrechten Klüfte waren reichlich mit bis zu 1 mm dick mit

dem Mn-Mineral überkrustet.

Bei einem schwarzen, spröden Mn-Mineral wurde neben reichlich Mn

auch noch Ca und K gefunden. Hier erbrachte die XRD eine

röntgenamorphe Phase. Somit liegt ein nicht näher bestimmbarer

Manganomelan vor. Es wäre nach gängiger Nomenklatur als Manganogel

zu bezeichnen; da der Grad der kristallinität auch von dem Gerät

abhängt, mit dem die Untersuchungen gemacht wurden, wird auf eine

Zuordnung vorläufig verzichtet.

Dendriten sind auch auf der 4. Sohle sehr weit verbreitet und oft hübsch anzuschauen. Auch tintenklecksartige Formen wurden um einen 1 cm großen, hellen Hof beobachtet. Im Zentrum fand sich nur etwas Illit und möglicherweise Arseniosiderit.

Tintenklecksartig verbreiterte Dendriten auf dem Quarzporphyr,

gefunden am 01.06.2014,

Bildbreite ca. 10 cm

Eigenartig sternfömrige Dendriten auf dem Rhyolith, gefunden am

01.06.2014,

Bildbreite ca. 15 cm

Kryptomelan

K<2(Mn4+,Mn2+)8O16

In bis zu cm-großen Hohlräumen des derben Braunits, der auch noch

Reste von Hausmannit

führte, fanden sich braune bis tiefschwarze, samtige Überzüge. Es

handelt sich um ca. 1 mm starke Krusten aus strahligem

Kryptomelan. Einzelne Nädelchen zeigen unter dem Mikroskop

lebhaften metallischen Glanz. Sie werden bei einem Durchmesser von

0,005 mm max. 0,2 mm lang. Die Kristalle besitzen quadratischen

Querschnitt. Die Kristallform und die Paragenese schließt eine

Verwechslung mit Todorokit aus. Eine Unterscheidung vom Manganit

ist schwierig. Der Kryptomelan geht in Kluftnähe in Todorokit

über. In einem Fall konnte auch derber Kryptomelan nachgewiesen

werden.

Samtige Kryptomelan-Nadeln,

Bildbreite 5 mm

Im Anschliff ist gut am sich absetzenden Kryptomelan zu sehen, dass sich um die mit nadeligen Kristallen ausgekleideten Drusen Bereiche aus derbem Kryptomelan-Erz befinden. Sie zeigen lagigen Aufbau und sind aus dem derben Braunit gebildet worden.

Zusammen mit den Manganmineralien Hollandit und dem

Pyrolusit wurden auch deutliche Mengen an Kryptomelan gefunden.

Der Fund des visuell kaum ansprechbaren Minerals innerhalb der

Verwachsungen mit weiteren Phasen stammte von der 3. Sohle

Westwand. Untersucht wurde die weiche, stark abfärbende Phase.

Hollandit

Ba2Mn8O16

Auf der 3. Sohle wurde beim weiteren Abbau der Manganmineralien

führende Gang erneut abgebaut. Er war stark aufgefiedert und

erreichte im Zentrum Mächtigkeiten von nur wenigen cm. Die

brekziöse Masse aus nur wenig verändertem Rhyolith war mit

hohlraumreichen Manganerzen gefüllt. Manchmal sind die schmalen

Klüfte völlig ohne Mineralien. Die meist nur wenige mm starke

Erzbändchen bestehen aus 2 Phasen, die stark miteinander

verwachsen sind, sich aber leicht unterscheiden lassen:

Todorokit

(Mn2+,Ca,Mg)Mn4+3O7·H2O

Er findet sich in der Form strahliger und blättriger Aggregate als

jüngste Neubildung in den Erzgängen in

Form samtiger und strahlig-knolliger Überzüge von silbergrauer bis

schwarzbrauner Farbe. Sie erreichen in nierig-traubiger Form

Größen bis 2 cm, ausnahmsweise auch 5 cm. Die strahligen Massen

sind von winzigen Braunit-Kristallen

durchsetzt. Die größeren Stücke sind sehr weich, stark abfärbend

und sehr leicht.

Todorokit mit Calcit,

Bildbreite 5 cm

Große Flächen der oft nur mm-dicken Klüfte können gänzlich von strahligem Todorokit überzogen sein. Sie sind dann im Querbruch nur schwer von den ähnlich aussehnden mit dem ged. Arsen zu unterscheiden. Hier hilft das Strahlenmessgerät schnell weiter. Todorokit ereicht nur in den zersetzten Partien selten eine Aktivität von max. 2 Bq/6cm2.

Der Calcit kann in weiten

Bereichen von Todorokit-Schüppchen durchsetzt sein. Im Extremfall

ist er dunklebraun bis fast schwarz und gänzlich von Wolken aus

feinstschuppigem Todorokit durchsetzt. Die sich in diesem Bereich

findenden Drusen beinhalten ebenfalls eine dichte Auskleidung aus

schuppigem Todorokit.

Einzelne Schüppchen, besonders wenn sie im Calcit eingelagert

sind, glänzen so, dass sie an Hämatit erinnern; diese und zu

Rosetten aggregierte Blättchen finden sich besonders in den

Calcit-Drusen. Verbreitet sind Überzüge auf anderen Mn-Mineralien

wie z. B. Braunit.

In den nur cm mächtigen Gängen mit Kutnahorit (auch auf der 4. Sohle) ist derber bis strahliger Todorokit das Verwitterungsprodukt des Kutnahorits. Er bildet hier nach Fortführung der Carbonate samtschwarze, rundliche Gebilde mit strahligem Aufbau, die von weißlichen bis gelblichen Resten der Carbonate begleitet werden. Der Todorokit durchsetzt netzartig bis knollig verdickt die zersetzten Carbonate. Nach Fortführung derselben bleibt nur noch der Todorikt übrig. Auch sind in der gleichen Paragenese deutliche Spuren von ehmals anwesendem Baryt bzw. Anhydrit zu sehen.

Die Unterscheidung von Arseniosiderit ist manchmal schwer, da beide Minerale nebeneinander vorkommen können und ähnliche, undeutlich ausgebildete Kristalle bilden. Ein gutes Unterscheidungsmerkmal ist die Farbe, Todorokit-Aggregate sind meist silbrig-grau bis samtbraun im Gegensatz zu Arseniosiderit, der in gelben bis goldenen Tönen vorkommt.

Im drusenreichen, derben Braunit

der 3. Sohle wurden schöne, strahlig aufgebaute, kugelig-nierige

Todorokit-Aggregate gefunden. Sie erreichten die Größe von

mehreren cm, sind meist samtig braun oder seltener mit glänzenden

Blättchen (erinnert an Hämatit) an der Oberfläche belegt. In der

Bruchfläche fällt lebhaft glänzend, der strahlige Aufbau auf.

Begleitet werden sie von Arseniosiderit, Quarz, Kryptomelan und

selten etwas verwittertem Siderit oder Pharmakosiderit.

Ab und zu sind auch Pseudomorphosen von Todorokit nach einem

grob-stengeligen, tetragonalen (?) Mineral (wahrscheinlich

Manganit) zu beobachten. Sie werden bis zu 10 mm lang und 2 mm

dick.

In einem Fall konnte Todorokit als kleine, samtschwarze Halbkugel

in einer Lithophyse

neben Baryt und Quarz festgestellt werden.

Dendriten aus Todorokit auf dem Rhyolith,

Bildbreite 20 cm

In den sedimentären Fe-Mn-Konkretionen der Zechstein-Sedimente am Rande bzw. über dem Rhyolith kommt typischer, strahlig-poröser, nierig-traubiger, samtgrauer Todorokit als letzte Abscheidung der bis zu mehreren cm großen Drusen auf Goethit vor. Die Aggregate erreichen kaum 1 cm Länge.

Auch der Todorokit ist in kleinen Stückchen (mg) deutlich

magnetisch!

Eine 3 mm starke Kluftfüllung aus derbem, teil strahligem

Todorokit, gemeinsam mit farblosem Apatit

als rasenartiger Belag aus winzigen, prismatischen Kristallen aus

wurde auf der 4. Sohle geborgen. Der Todorokit zeichnet sich durch

eine bemerkenswerte Radioaktivität aus (bis 25 Bq/6 cm2). Da keine

U-Mineralien zu erkennen sind, ist das U Todorokit enthalten.

Auch der samtige Todorokit in Teilen des stark brekziösen, locker

aufgebauten Erzganges, welcher neben etwas schuppigem Hämatit nur

noch braunen Goethit führt, ist deutlich radioaktiv.

Derbe, grauschwarze, ca. 0,5 mm dicke und cm2-große Beläge auf

gangparallelen Klüften innerhalb des derben Braunites von der 3.

Sohle bestehen aus Todorokit. Der Todorokit fällt durch seinen

halbmetallischen Glanz und den bläulichen Schimmer einer

Anlauffarbe (?) gegenüber den anderen, stumpfen Formen auf. Als

Begleitmineralien treten grauweißer Illit, körniger Braunit und in Drusen

Todorokit auf.

Romanechit

(Ba,Mn2+...)3(O,OH)6Mn8O16

Bis zu kopfgroße Anreicherungen von "Psilomelan" werden von

BÜLTEMANN erwähnt. Sie fanden sich in brekziösen Partien der 1.

Sohle und wurden von BÜLTEMANN als "offensichtlich

sekundärdeszendet verkittete Partien" gedeutet. Nach der

Beschreibung handelte es sich dabei um die inzwischen abgebauten,

obersten Zonen der Mn-Erzgänge. Eigene

Nachweise des Minerals stehen aus. Der Name Psilomelan wurde 1982

aus Prioritätsgründen von der IMA verworfen.

amorphes

Mn-Mineral (Manganogel)

Der größte Teil der Fe-Mn-Konkretionen aus den Zechstein-Sedimenten besteht aus einem

leichten, zellig-porösen, sehr weichen bis mittelharten, fast

erdigen bis glaskopfartigen Mn-Mineral. Da z. Zt. dafür kein Name

festgelegt wurde, kann auf den Begriff Manganogel zurückgegriffen

werden. Bei der Untersuchung mittels Röntgendiffraktometrie

stellte es sich als röntgenamorph heraus. Untersuchungen über die

chemische Zusammensetzung konnten bis heute nicht durchgeführt

werden.

Schwarze, rissige und muschelig brechende Massen füllen mm-dicke

Spalten auf m2-Flächen auch auf der 4. Sohle, oft schwarz

abgesetzt zum hellen Rhyolith. Auch sie erwiesen sich als völlig

röntgenamorph.

Brookit

TiO2

Im stark zerklüfteten, mit Baryt durchsetzten und von kleinen Quarz- und Hämatit-Kriställchen ausgekleideten

Klüften des an den Rhyolith grenzenden Muskovit-Biotit-Gneises

sind kleine, flaschen- bis lauchgrüne, durchsichtige, stark

blaugrün glänzende, tafelige Brookit-Kriställchen zu beobachten.

Die bis 0,5 mm großen Kriställchen sind im Baryt eingewachsen oder sitzen auf

den Klüften. Sie werden von Quarz begleitet und lassen sich leicht

mit dem ebenfalls hier häufig vorkommenden Hämatit verwechseln.

Uraninit

UO2

Auf Klüften des Rhyolithes treten metallisch, glänzende, dunkle

Flecken auf (siehe weiter unten). Sie bestehen zum größten Teil

aus ged. Arsen. Ein

kleiner Teil der Stücke enthält (unter dem Mikroskop deutlich zu

erkennen) pechartige, schwarze Massen von mehreren cm2 Fläche und

max. 1 mm Dicke. Sie sind von Schrumpfrissen durchzogen. Selten

sind in kleinsten Spalten nierige, schwarze Beläge oder runde

Pusteln, oft am äußeren Rand des ged. Arsens, der amorphen Form

des Uraninits als "Pechblende" zu beobachten. Als Begleitminerale

treten auf: ged. Arsen, eingewachsene, kleine unregelmäßige Pyrit-Körnchen, Calcit, Fluorit und

seltener, mit der UV-Lampe gut sichtbare, Uranospinit-Höfe auf.

Uraninit in Seladonit,

Bildbreite 7 cm

Im grünen Seladonit des über einige Meter verfolgbaren Ganges waren - wie bei dem ged. Arsen, hier aber schwarz und von Schrumpfrissen durchzogen - Flecken und Imprägnationen von Uraninit zu beobachten. Sie fallen durch ihre deutlich höhere Aktivität als beim ged. Arsen auf. Auch fehlt der typisch silberne Glanz frischer Bruchflächen. In schon etwas zersetzten Kluftteilen sind die rundlichen-linsigen Uraninit-Einschlüsse herausgewittert. Die sonst verbreiteten Alterationshöfe sind hier nur sehr schmal ausgebildet oder nicht vorhanden. Sekundäre Uranmineralien konnten hier nicht gefunden werden.

Auf Klüften des Rhyolithes kann wachsartig glänzender, muschelig brechender Uraninit bis zu 15 mm große Butzen bilden. Im Uraninit sind kleine Pyritkörner eingewachsen. Das Uranerz besitzt meist einen auffallenden Hof aus gelblichem Illit, Uranospinit und weiteren, noch nicht bestimmten "Uranglimmern".

Der Nachweis erfolgte aufgrund der starken Radioaktivität (es

wurde mit einem Spektrometer am VAK in Kahl 235U und 238U

nachgewiesen) und des Aussehens. Ein weiterer Hinweis ist das

Auftreten von Uranospinit-Höfen und das Fehlen des Überzuges aus

Arsenolith (Unterscheidung von ged. Arsen). Bei einer

röntgendiffraktometrischen Untersuchung vermeintlichen Arsens

wurde neben Illit eine nicht näher bestimmbare UxOy-Phase

gefunden. Aufgrund der recht geringen Radioaktivität handelt es

sich dabei um eine möglicherweise geologisch junge, amorphe

Uranoxid-Phase, möglicherweise U3O8.

Bemerkenswert ist auch das Vorkommen von glaskopfartigem Uraninit

(bis zu 2 mm) gemeinsam mit Todorokit, an der

Stelle, wo ein Auskeilen des Seladonits

auftrat und der Gang eine stärkere Zersetzung zeigte.

In einer Hämatit-Druse aus dem

Hämatit-Gang - nur wenige Meter von der Fundstelle des Uraninits

im Seladonit entfernt - konnten neben samtigen Arseniosiderit-Pusteln,

zahlreiche 0,5 mm große, glänzende Uraninit-Kügelchen festgestellt

werden.

Als Erstausscheidung in den dünnen Carbonatgängen von der 4. Sohle konnte neben wenig ged. Arsen auch etwas pechartiger Uraninit gefunden werden. Die cm-großen Flecke fallen durch ihre Radioaktivität auf.

Vom ged. Arsen nur schwer zu unterscheiden sind fast gleich

aussehende, runde Flecke, die jedoch ged. Arsen nur als

Nebengemengeteil führen. An diesen Stücken wurden bis zu 90

Impulse/6cm2 an Radioaktivität gemessen.

Unscheinbarer Uraninit (als Pechblende) mit ged. As auf

Rhyolith,

Bildbreite 4 cm

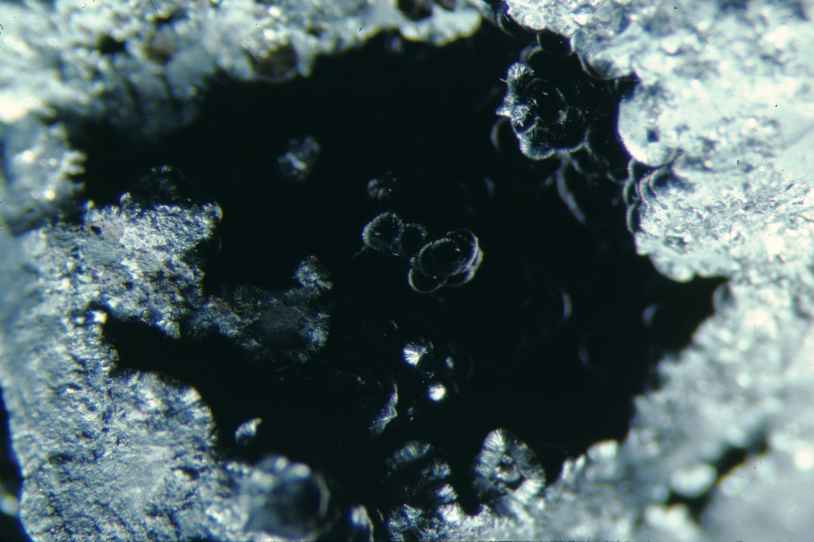

Kugelige, schwarze, oft isolierte Aggregate von nur 0,01 mm Größe

im ged. Arsen bzw. im Calcit konnten als Uraninit angesprochen

werden. Sie besitzen gegen den Calcit einen kleinen, deutlich

abgesetzten Bestrahlungshof. Die Kügelchen sind zu Gruppen

aggregiert. Die Entdeckung erfolgte im Anschliff; ohne diesen ist

ein Ansprechen nur aufgrund der Strahlung möglich.

"Limonit"

FeOOH·nH2O

Limonit als hell- dunkelbraunes, erdiges Gemenge verschiedener,

wasserhaltiger Fe-Hydroxide, ist weit verbreitet als Überzug auf

Hämatit und in dendritischer Form auf Klüften. Es konnten bis zu

faustgroße, weiche Klumpen in den Erzgängen festgestellt werden.

Seltener sind noch erkennbare Pseudomorphosen nach Hämatit oder

Siderit.

Auf der ersten Sohle fanden sich in den Zechstein-Sedimenten, lagenweise angereichert, zahlreiche, nur cm mächtige Fe-Mn-Konkretionen, die größten Teils aus Limonit, einem röntgenamorphen Mn-Mineral und Goethit bestehen. Hier ist der Limonit ebenfalls als Zersetzungsprodukt in mulmiger Form aufgetreten.

Auf den tieferen Sohlen konnte der Limonit nicht mehr so häufig

gefunden werden. Hier dominieren die primären Fe-Mineralien. Nur

in dem südlichen und östlichen, sehr tiefgründig zersetzten

Rhyolith tritt er noch häufig auf.

Goethit

FeO(OH)

Brauner, massiver und glaskopfartiger Goethit bildet bis zu 10 cm

dicke Lagen innerhalb der Fe-Mn-Vererzungen, die die Zechstein-Sedimente lagenartig

durchziehen. Den größten Anteil hat dabei ein röntgenamorphes

Mn-Mineral von erdiger bis glaskopfartiger Ausbildung. In kleinen

Hohlräumen ist er als dunkelbraune, im Querbruch als

faserig-seidenglänzende, glaskopfartige Masse ausgebildet.

Eingeschlossen finden sich weiße, kantige

Rhyolith-Stückchen.

Goethit in der Form von Dendriten auf dem Rhyolith,

aufgenommem am 02.03.2013,

Bildbreite ca. 30 cm

Eigenartigerweise sind hier an sehr wenigen Stücken (die meisten zeigen keine größere Aktivität als das umgebende Gestein) deutliche U-Gehalte vorhanden. Sie äußern sich durch die Radioaktivität, welche hier die größten Werte von allen Nicht-Uranmineralien erreicht.

An der Ostwand der 3. Sohle stand 1992 sehr stark zersetzter grauer bis weißer, fleckiger, felsitischer bis grobkörniger Rhyolith an. Teilweise waren auch deutliche, bogenförmige Fließstrukturen ausgebildet. In den hellen Schlieren und Partien wie auch an punktförmigen Bleichungshöfen war neben Illit und erdigem Goethit auch strahlig aufgebauter Goethit im Zentrum als bis zu 5 mm große Aggregate zu finden. Teils war der Goethit girlandenförmig auf Klüften aufgewachsen. Der Goethit zeigt eine deutliche Radioaktivität.

In den hydrothermalen Gängen tritt Goethit in Form von strahligen, bis ca. 5 mm großen, unregelmäßigen Butzen auf. Er ist in Calcit gemeinsam mit etwas feinem Hämatit und Kutnahorit eingewachsen. Die Farbe ist metallisch grau, wobei einzelne Schüppchen bräunlichgelb durchscheinend sind (Innenreflexe).

In Calcit-Drusen der 3. Sohle, aus dem Bereich der Hämatit-Erzzone bildet glaskopfartiger Goethit braune, teilweise lackartige oder bunt schillernde Überzüge auf dem Calcit. Teilweise ist er pseudomorph nach Calcit und Siderit und geht in erdigen Limonit über.

In Hohlräumen und auf Klüften des derben Braunits von der 3. Sohle fanden sich hellgelbe Krusten und gelbe, erdige Füllungen. Teilweise lassen sich auch Pseudomorphosen von max. 1 mm großen, ehemaligen Braunit-Kristallen beobachten. Eine röntgendiffraktometrische Untersuchung erbrachte, dass es sich dabei um Goethit handelt.

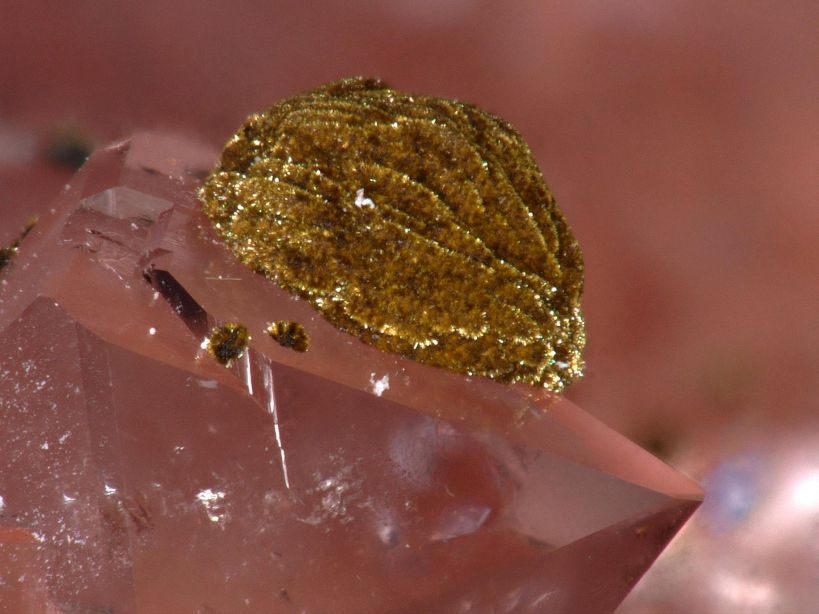

In den Quarzdrusen der Lithophysen ist

als Seltenheit Goethit in Form dünner Nadeln oder als

glaskopfartiger Überzug aufgewachsen.

Blättriger Hämatit, überkrustet von gelbem Goethit als dünne,

blättrige

Kristalle auf einem Quarzkristall in einer Lithophyse,

Bildbreite 2 mm.

Glaskopfartiger bis stalagmitischer Goethit fand sich als

glänzender Überzug von kleinen Hohlräumen und Spaltenfüllungen

gemeinsam mit Hollandit und Pyrolusit. Die Bereiche erreichen bis

zu 2 cm² Größe. Die Schichtdicke erreicht meist nur 0,5 mm; im

Bruch zeigt sich der typische, strahlige Aufbau mit den

Innenreflexen.

Im sehr stark brekziösen Gangteilen findet sich hellbrauner

Goethit als limonitische Imprägnation am Rand der Mn-Minerale bis

in den Rhyolith hinein.

Manganit

MnO(OH)

Stahlgraue bis braune, seidenmatt glänzende, strahlig-nadelige

Überzüge und Füllungen der Erzbrekzie konnten als Manganit

bestimmt werden. Er bildet eine bis 10 mm dicke, alles

überwachsende Schicht und wird oft von grobspießigem, stark

glänzendem Manganit oder von Calcit

überwachsen. Manchmal sind durch den klaren Calcit die einzelnen,

nadeligen Kristalle deutlich zu beobachten. Häufig sind im Calcit,

Baryt und Mangano-Calcit

eingestreut, größere, max. 5 mm lange und 1 mm dicke,

längsgestreifte Manganit-Kristalle eingewachsen. In hohlen

Calcit-Kristallen können hochglänzende, bis 2 mm lange,

längsgestreifte Manganit-Kristalle beobachtet werden. Sie treten

am Salband gehäuft auf. Pseudomorphosen von Braunit nach Manganit sind

weit verbreitet; es konnten auch röhrenförmige, langprismatische

Kristalle, mit innen aufgewachsenen Braunit-Kristallen gefunden

werden.

Manganit-Nadel im Calcit;

Bildbreite ca. 7 mm

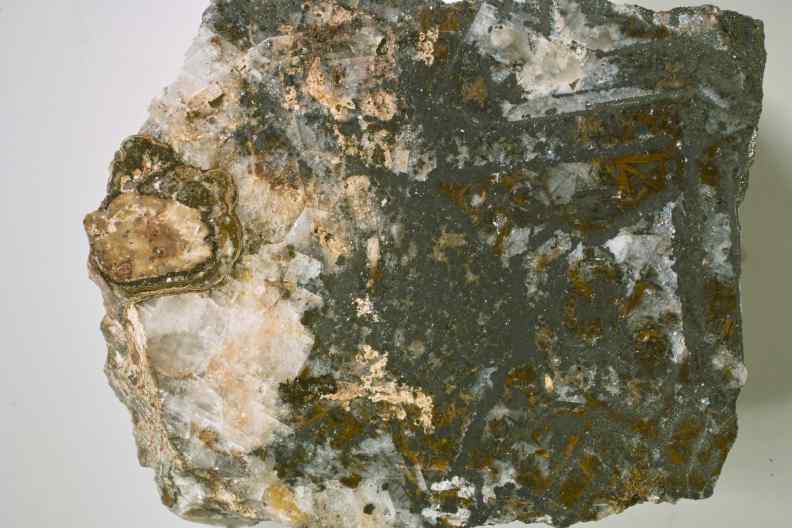

Gangfüllung aus Braunit mit Illit, Calcit und Manganit, dann nach

Innen mit Kutnahorit

und einer finalen Füllung aus Hausmannit als Pseudomorphose nach

Manganit-Nadeln;

Bildbreite des angeschliffen und polierten Stückes ca. 8 cm

Innerhalb der Calcit reichen Braunit-Gänge finden sich als Nebengemengeteile kleine, einzelne Manganit-Kristalle. In einem, mit Kristallflächen ausgekleideten, kleinen Hohlraum innerhalb von grobspätigem Calcit konnten lebhaft metallisch glänzende, dünne Nadeln mit meißelförmigen Enden beobachtet werden. Im Hohlraum sitzen kleine, spaltrhomboederförmige Calcit-Kristalle. Durch eine Untersuchung mit der Mikrosonde konnte in den Nadeln nur Mn aufgefunden werden; somit handelt es sich sehr wahrscheinlich um Manganit.

In klaren Calcit-Spaltstücken sind ab und zu orientiert eingewachsene Manganit-Nädelchen zu beobachten. Die kreuzförmig verwachsenen Nadeln laufen scheinbar V-förmig auseinander. Dies ist eine Auswirkung der Doppelbrechung, die sich dabei schön beobachten lässt.

Dunkelbrauner Calcit erweist sich beim Blick durchs Mikroskop an Spaltstücken oder im Anschliff als von feinfaserigen, goldbraunen, seidigen Manganit durchwachsen. Die sphaerolithisch aggregierten Nadeln sind nur wenige m dick und bis zu 3 mm lang.

Der frische, strahlige Manganit kann deutlich radioaktiv sein (siehe Tabelle 4). Er weist von allen Mn-Mineralien die höchste Aktivität auf.

Im farblosen Calcit konnte wie auf der 3. Sohle feinste

Nadelbüschel aus Manganit gefunden werde. Sie treten in einem

Gangtrum mit Braunit, Hausmannit und

Mn-Calcit auf. Der

Manganit erreicht 2 mm Länge. Selten sind kleine, kurzprismatische

Kristalle, die unter einem Winkel von ca. 60° verwachsen sind.

Manganit ist wohl sehr weit verbreitet, aber immer im Calcit

eingewachsen. Er erscheint dann braun und die Nadeln sind erst im

Anschliff zu erkennen. Manchmal sind die Manganit-Nädelchen auch

in braunen, orientiert gewachsenen Mn-Calcit umgewandelt und von

Braunit durchwachsen. Solche Aggregate sind bis zu 3 mm dick, von

blumenkohlartigem Aufbau und mit einem Rasen aus Braunit unter

weißem überzogen.

Die Überwachsung erfolgte sehr unregelmäßig, so dass auch hier

deutlich erkennbar ist, dass die Mineralisation von Bewegungen der

Störung unterbrochen wurde. Dabei kam es auch während der

Mineralbildung zu umfangreichen Bewegungen der Stücke durch die

Fluide in dem Gang. Sie wurden dann an der neuen Stelle anders

mineralisiert bzw. damit fixiert.

Magnetit

Fe2+Fe23+O4

Magnetit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Jakobsit

MnFe23+O4

Jakobsit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Hetaerolith

ZnMn2O4

Hetaerolith wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Bixbyit-(Mn)

(Mn,Fe)2O3

Bixbyit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Das Mineral bildet

würfelige, oft zonierte Strukturen in dem Manganerzgängen.

Nsutit

Mn(O,OH)2

Nsutit (sprich Ensitit) wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Hollandit (Ba,K)(Mn,Ti,Fe)8O16

Hollandit wurde von LORENZ 2004 beschrieben. Nach der neusten

Nomenklatur wäre das Mineral als Ferrihollandit zu bezeichnen.

Manjiroit

(Na,K)Mn8O16·nH2O

Manjiroit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Takanelit

(Mn2+,Ca)2+(Mn3,54+O8)2·3H2O

Takanelit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Ranciéit

(Ca,Mn2+)2+(Mn3,54+O8)2·3H2O

Rancieit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.

Birnessit

~(Na0,8,Ca0,4)0,8(Mn3,24+Mn0,83+O8)0,8·3H2O

Birenessit wurde von LORENZ 2004 beschrieben.