Das Kalkspat-Bergwerk "Schacht Heinrich"

zwischen Schweinheim und Gailbach

bei Aschaffenburg

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Steinbruchwand aus Marmor,

aufgenommen am 13.12.2002

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Die Steinbruchwand aus Marmor,

aufgenommen am 13.12.2002

Hier sieht man die sehr steil stehenden, angewitterten Marmorlagen in dem Vorkommen zwischen Schweinheim und Gailbach bei Aschaffenburg. Dieser Marmor wurde hier im 19. und 20. Jahrhundert - auch untertägig - abgebaut. Ein langer, tiefer Steinbruch ist als Zeuge übrig.

Lage:

Schacht "Heinrich" (ehemaliger, schluchtförmiger Steinbruch im

Marmor, der später untertägig fortgeführt wurde), ca. 700 m SE der

Dümpelsmühle und südlich der Elterhöfe. Zugang über die Straße von

Aschaffenburg-Schweinheim nach Gailbach, gegenüber einer

Bushaltestelle (siehe OKRUSCH et al. 2011 S. 186, Aufschluss Nr.

76).

Die überwchsenen und kaum mehr erkennbaren Halden befinden sich

unmittelbar an der Straße, am ehemaligen Maschinenhaus, von dem

auch nichts mehr zu sehen ist.. Das Gelände ist sehr stark

verwachsen (nach MATTHES & OKRUSCH war es dies schon 1963 so!)

und ist also nicht ungefährlich, wie die an der Wand abgebrochenen

Felsmassen belegen! Der nördöstliche Rand des Steinbruches wird

als "Biomüllplatz" von den Landwirten genützt. Im tiefsten Teil

rostet und gammelt Hausmüll vor sich hin.

aufgenommen am 13.12.2002

Der Aufschluss ist seit mind. 50 Jahren aufgelassen und sehr stark

verwachsen, aber mit etwas Mühe wegen des dichten Pflanzenwuchses

zugänglich. Das Stollenmundloch ist zugemauert, wurde aber auch

aufgebrochen und ist das Innere bedingt zugänglich. Eine Befahrung

der Weitungen zum Sammeln von Mineralien ist sinnlos, weil das

Gestein im Innern auch nicht frisch ist. Wie aus den

Hinterlassenschaften geschlossen werden kann, werden die Höhlungen

temporär von Wohnsitzlosen benützt.

Historie:

Um 1870 begann man den Abbau für die Zellstoff-Fabrik in

Aschaffenburg Damm, die den Kalk für die Papierherstellung

verwandte. Man baute nur nach Bedarf ab.

Erst im Spätsommer des Jahres 1928 übernahm die Fa.

Spessart-Industrie Aschaffenburg den Abbau im Tagebau und gegen

Ende des Jahres im Untertagebau.

Die bis zu 200 m langen Strecken wurden ausgebeutet, verfüllt und

dann darüber wieder abgebaut. 1929 traten massive Wasserzuflüsse

auf, für die man weitere Pumpen installieren musste. 1942 war der

Wasserzufluss so groß geworden dass die Pumpen das Wasser nicht

mehr sümpfen konnten. Dies war wohl der wesentliche Grund für das

Einstellen des Bergwerkes.

Mit der Anlage des Kulturrundweges "Marmor, Stein und Spessartit"

in Gailbach wurde im Herbst 2005 der Bewuchs des in Gailbaches

"Weißer Steinbruch" genannten Lokalität entfernt und ein gut

begehbarer Zugang mit Stufen angelegt.

Die einst gefährliche, weil randlich überhängende, Schachtpinge

des

Tiefbaues,

aufgenommen am 11.01.2003

Die Einbrüche und der Schacht wurden dabei dauerhaft gesichert, so dass ein gefahrloser Besuch möglich ist.

Geologie:

Im Raum Schweiheim - Gailbach - Bessenbach - Klingerhof - Haibach

stehen innerhalb der Schweiheim-Elterhof-Formation (kristalline

Schiefer, Amphibolite, Quarzite, ....) an vielen Stellen Marmore

an. Diese werden von wenigen dm bis max. 20 m mächtig und sind von

stark schwankender Zusammensetzung. Die nicht reinweißen Partien

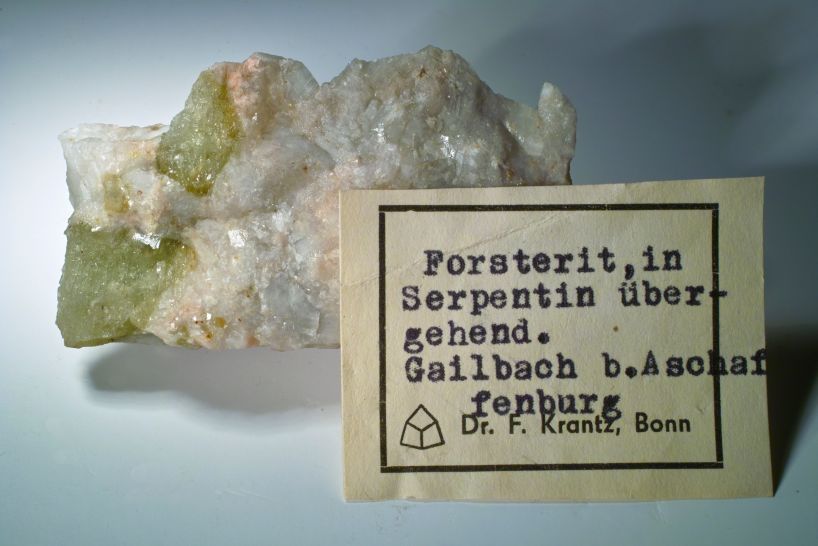

enthalten reichlich silikatische Mineralien (siehe Bild und Liste

unten).

Es handelt sich bei dem Marmor wohl um prävariskische dolomitische

bis kalkige Sedimente (z. B. Korallenriffe), die lagenweise reich

an anderen Bestandteilen waren (Sand, Ton, Mergel, ....). Diese

Sedimente (es gibt sie übrigens auch im Odenwald) wurden während

der variskischen Gebirgsbildung durch Hitze und Druck

(Metamorphose) zusammen mit den diese umgebenden Gesteinen zu den

Marmoren und Silikatmarmoren umgewandelt. Dies ist auch der Grund

warum die Marmore aus dem Spessart nicht der üblichen Vorstellung

von Marmor im Sinne der weißen, polierfähigen Gesteine* entsprechen. Eine

diesbezügliche Nutzung als Werksteine gab es wohl auch nicht.

Im Bild oben sieht man ausgesucht weiße Marmore vom Schacht

Heinrich bei Gailbach. Links die rauhe Bruchfläche eines weißen,

nahezu fremdmineralfreien Marmors aus den hier sehr groben

Calcit-Körnern (bis 1 cm), deren glänzende Spaltflächen das

"zuckerkörnige" Gefüge erzeugen. Im Bild rechts sieht man die

geschliffen und polierte Fläche eines Marmors. Hier sind Lagen

erkennbar, die unterschiedlich große Gehalte an anderen Mineralien

enthalten und sich deshalb farblich etwas abheben. Der dunkle

Streifen ist eine Störung. Die schwarzen Punkte sind alterierte

Mineralien. Die Außenflächen beider Stücke sind sehr rauh durch

das Anlösen der Karbonate durch das Regenwasser (Haldenfunde).

Die Bildbreite beträgt ca. 25 cm.

Die Marmore aus dem Spessart wurden wohl ausschließlich als

Zuschlagstoff für die chemisch Industrie, für die

Papierfabrikation und zur Herstellung von Steingut im 19. und 20.

Jahrhundert abgebaut. Dazu wurde das Gestein am Ort gebrochen,

weshalb in den alten topgraphischen Karten noch die Schrift

"Schotterwerk" am Heinrichschacht bei Gailbach aufgeführt war.

Näheres über den Abbau kann man der Tafel am Schacht entnehmen.

In dem ca. 20 cm breiten Marmor-Stück erkennt man die normale,

typische Ausbildung der spessarter Marmore. Helle, Calcit-reiche

Partien ohne weitere Mineralien wechseln mit silikatischen Lagen

ab. Die dunklen Punkte sind kleine Kristalle eines

Schichtsilikates (siehe Liste unten) und waren früher

wahrscheinlich ein Chondrodit (siehe Abb. ganz unten zum

Vergleich). Der Chrondrodit ist an und nahe der Erdoberfläche in

unserm Klima nicht stabil, so dass das Mineral in z. B. Chlorit

umgewandelt wurde.

Mineralien:

Viele Mineralien wurden aus den Marmoren in der vorwiegend älteren

Literatur beschrieben. Es handelt sich dabei um die mehr oder

minder großen Einschlüsse in einer Calcit-Matrix, oft nur unter

dem Mikroskop und im Dünnschliff erkennbar. Idiomorphe Kristalle

sind selten und Drusen kamen wohl kaum vor. In den älteren

Sammlungen deutscher Universitäten und Institute finden sich daher

kaum Belegstücke. Das häufigste Mineral ist der Glimmer Phlogopit:

Die Liste der Mineralien wurde erstellt, als der Bergbau hier

umging. Infolge der leichten Verwitterung des Marmors und der

schlechten Aufschluss-Situation lassen sich die oben aufgeführten

Mineralien kaum mehr auffinden. Der grösste Teil konnte auch in

all den Jahren von mir nicht gefunden und somit auch nicht

überprüft werden. In öffentlichen Sammlungen wurde kaum Material

aus der Betriebszeit hinterlegt.

Aktuelle Situation:

Der inzwischen weiter verfallene Schurf am Heinrich-Schacht

erbringt keine der angeführten Mineralien mehr. Aber Vorsicht -

das Steinbruch-ähnliche Gelände wird seit mind. 50 Jahren nicht

mehr bebaut. Es ist mit großer Vorsicht zu betreten! Von

der Absperrung aus ist jetzt die weiße Wand des Steinbruches sehr

schön zu sehen.

Auch die anderen Marmorvorkommen der Region sind nicht besser

aufgeschlossen und es gab weitere untertägig bebaute Stellen (bei

Gailbach und am Klingerhof). Man kann allenfalls noch

Marmorbrocken auf Wegen und seltener bei Bauarbeiten bergen. Da

diese kaum durch eine besondere Struktur oder durch eine

auffallende Farbe bestechen oder idiomorphe Kristalle aufweisen,

werden diese auch kaum gesammelt.

Eine kurzfristige Ausnahme waren die Marmorfunde während des Tunnelbaues zwischen Laufach

und Heigenbrücken. Dort ist kein Marmor mehr aufgeschlossen.

Marmor im gesteinskundlichen Sinn sind metamorphe Kalke und Dolomite die es in der Natur oft in einer rein weißen Form gibt (z. B. die berühmten Steinbrüche in der Umgebung von Carrara, Oberitalien, die seit der Antike genutzt werden). Man erkennt sie am "zuckerkörnigen" Gefüge der Spaltflächen der Calcit-Kristalle. Man nutzt aber auch hier nur die besten Partien für die Herstellung von Marmorprodukten. Je nach der Zusammensetzung des Ausgangsgesteins gibt es weltweit eine unglaubliche Fülle von Marmoren in fast allen Farben und mit einer großen Variabiliät der Zusammensetzung.

Aber Industrie und Handwerk der Steingewinnenden und -verarbeitenden Zunft bezeichnet nahezu jedes polierfähiges Gestein als "Marmor" (bei den Römern war das auch schon mal so), meist um eine Aufwertung zu erfahren (im Gegensatz dazu ist alles andere dann eben ein "Granit"). So ist der für Fensterbänke und Treppenstufen oft zu eingebaute "Treuchtlinger Marmor" ein Kalkstein - erkennbar an den eingeschlossenen Fossilien. Diese wären nach einer Metamorphose nicht mehr vorhanden.

Die heute hier verwendeten Rohsteine kommen aus der ganzen Welt nach Deutschland und werden dann meist zu Platten verarbeitet. Je nach Aussehen und Seltenheit können echte Marmore dann erhebliche Preise erzielen. Der Interessent wird auf den nächsten Friedhof oder ein Geschäft der (Grab-)steinindustrie verwiesen. Wem das nicht reicht, dem sei der Besuch der alle zwei Jahre stattfindenden Messe "stone + tech" in Nürnberg empfohlen.

Das sichere Erkennen von Marmoren im petrographischen Sinne ist im Handstück nicht immer leicht möglich. Selbst im Spessart kommen metasomatisch veränderte Sedimente des Zechsteins vor, die selbst im Dünnschliff nur schwer von einem Calcit- bzw. Dolomit-Marmor unterschieden werden. Sichere Hinweise sind dann die typischen metamorphen Nebenbestandteile, also Neubildungen wie Glimmer.

Weiter können Calcit- und Dolomit-Marmore beim flüchtigen Betrachten sogar mit weißem Baryt (mit Unterscheidungsmatrix) und weißem Quarz verwechselt werden.

GÜMBEL, K. W. von (1894): Geologie von Bayern. Geologische

Beschreibung von Bayern.- II. Band, S. 612 ff, mit

zahlreichen Zeichnungen und Profilen im Text und einer Geologische

Karte von Bayern als gefaltete Beilage, [Verl. v. Theodor Fischer]

Cassel.

LORENZ, J. mit Beiträgen von M. OKRUSCH, G. GEYER, J. JUNG, G.

HIMMELSBACH & C. DIETL (2010): Spessartsteine.

Spessartin, Spessartit und Buntsandstein – eine umfassende

Geologie und Mineralogie des Spessarts. Geographische,

geologische, petrographische, mineralogische und bergbaukundliche

Einsichten in ein deutsches Mittelgebirge.- s. S. 647ff, 791.

LOTH, G., GEYER, G., HOFFMANN, U., JOBE, E., LAGALLY, U., LOTH,

R., PÜRNER, T., WEINIG, H. & ROHRMÜLLER, J. (2013): Geotope in

Unterfranken.- Erdwissenschaftliche Beiträge zum Naturschutz Band

8, S. 49, zahlreiche farb. Abb. als Fotos, Karten,

Profile, Hrsg. vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, [Druckerei

Joh. Walch] Augsburg.

MATTHES, S. & OKRUSCH, M. (1965): Spessart.- Sammlung

Geologischer Führer Band 44, S. 123 f, Berlin.

MOSEBACH, R. (1934): Die körnigen Kalke von Auerbach-Hochstädten

a. d. Bergstraße und der Umgegend von Aschaffenburg.-

Senckenbergiana, Bd. 16, Nr. 4/6, S. 175 - 188, Frankfurt.

MOSEBACH, R. (1934): Die kontaktmetamorphen Kalke des kristallinen

Spessarts.- Chemie der Erde 8, S. 622 - 662, 8 Abb., [Verlag v. G.

FISCHER] Jena.

NEUBAUER, D. & REISS, W. (1967): Mineralien aus dem Spessart.-

Der Aufschluss 18, S. 215 - 218, Heidelberg.

OKRUSCH, M., GEYER, G. & LORENZ, J. (2011): Spessart. Geologische Entwicklung und

Struktur, Gesteine und Minerale.- 2. Aufl., Sammlung Geologischer

Führer Band 106, VIII, 368 Seiten, 103 größtenteils

farbige Abbildungen, 2 farbige geologische Karten (43 x 30 cm)

[Gebrüder Borntraeger] Stuttgart.

WEINELT, W. (1962): Erläuterungen zur Geologischen Karte von

Bayern 1:25000 Blatt Nr. 6021 Haibach.- S. 35 ff, S. 194, München.

WEINIG, H., DOBNER, A., LAGALLY, U., STEPHAN, W., STREIT, R. &

WEINELT, W. (1984): Oberflächennahe mineralische Rohstoffe von

Bayern Lagerstätten und Hauptverbreitungsgebiete der Steine und

Erden.- Geologica Bavarica 86, S. 101 - 102, [Bayerisches

Geologisches Landesamt] München.

Gelbe Chondrodit-Körner ((Mg,Fe)5[(F,OH)|SiO4]2)

im Calcit eines sehr frischen

Chondrodit-Kalksilikat-Marmors aus Los Hälsingland in Schweden;

Bildbreite 2 cm

Zurück zur Homepage

oder zum Anfang der Seite