das häufige Lockergestein mit dem Trend zum Mangel.

von Joachim Lorenz, Karlstein a. Main

Links: sehr gut gerundetes, farbloses Sandkorn (Quarz) aus dem Sand von Großostheim,

Bildbreite 1,5 mm

rechts: farbloser, klarer und nur angerundeter Quarz (Bergkristall) aus dem Dünensand von Alzenau,

Bildbreite 1,5 mm

Zum Vergleich: Staub aus der Wüste:

Man vergleiche mit den Fotos oben im gleichen Maßstab: Der sehr feinkörnige Staub (kein Sand! - mit Korngrößen <50 µm, die im Foto kaum auflösbar sind) aus der Sahara, der mit dem Süd-West-Wind bis zu uns gelangt und dann sedimentiert wird: gesammelt am frühen Morgen des 09.04.2024 in Dettingen auf dem Dach eines Autos. Im Staub befinden sich auffallend viele runde, größere Pollenkörner von verschiedenen Pflanzen mit einer Größe von 30 bis 80 µm. Wenn man von einer Belegung mit 1 g/m² Staub ausgeht, dann wurden an dem Tag alleine auf die Gemeinde-Fläche von Karlstein 7,8 t Staub deponiert! Neben den Pollen besteht der Staub vor allem aus Quarz, aber auch Tonmineralien, vereinzelte Glimmer-Blättchen, schwarzes Eisenhydroxid, selten Gips, dunkle Partikel aus organischer Substanz und weiteren Mineralien; Bildbreite 1,5 mm.

Das Gestein des Jahres 2016: Sand.

Sand

extrem:

Schwarzer Sand aus

Lavateilchen (Gesteinsglas),

Eisenerz, Hornblende, Augit,

Olivin usw. im Spülsaum am Strand von

Lanzarote, Kanarische Inseln,

aufgenommen am 28.03.2011

Links: Sanddünen aus

schneeweißem Gipssand, White Sands National

Monument, Chihuahua-Wüste, Neu-Mexiko. USA,

aufgenommen am 04.05.1981

Mitte: Im Vergleich mit der

Hand sieht man die Feinkörnigkeit des Gipssandes der

White Sands, 04.05.1981

Rechts: Unter dem Mikroskop sieht man, dass die

durchscheinenden Körnchen kaum einen halben

Millimeter groß sind;

Bildbreite 1,5 mm.

Sandkörnchen werden auch vom Wind verlagert. Die Folge sind die bekannten Dünensande, z. B. zwischen Hanau und Alzenau oder weiter weg, in der Sahara oder Namibia. Für das Bewegen eines losen Sandkorns auf der Ebene mit 1 mm Durchmesser braucht es einen Wind mit einer Geschwindigkeit von mindestens etwa 12 m/sec (entspricht ~44 km/h) und bei 3 mm Korngröße sind es bereits 20 m/sec (~72 km/h) (SCHLUNEGGER & GAREFALAKIS 2023:133f). Bei größeren Körnchen spielt die Kornform und das Material zunehmend eine Rolle, so dass man keine pauschalen Angaben machen kann. Wie aber die Dünensande in Alzenau zeigen, werden durchaus aus cm-große Kieselsteine verweht, wozu nur schwere Stürme in der Lage sind, die es offensichtlich auch gegeben hat.

Links: Rezent umgelagerter, grober Dünensand aus der Sandgrube von Alzenau, aufgenommen am 15.07.2006,

rechts: Sandkörnchen aus rotem Granat (wahrscheinlich Almandin) aus dem Sand von Alzenau,

Bildbreite 3 mm.

Auch das ist Sand: extrem bunte, tektonisch verlagerte Sande aus dem

Pliozän in der Sandgrube in Alzenau, 05.11.2016,

Bildbreite etwa 3 m.

Sand ist ein gesuchter Rohstoff. Jeder Bundesbürger in Deutschland verbraucht statistisch gesehen pro Jahr 4,6 t Sand! Der meiste Sand geht in die Bauwirtschaft (Mörtel, Beton, Schutzschichten, ...), aber man verwendet ihn auch als Gießereisand (Formsand), als Rohstoff zur Glasherstellung (Quarzglas), Erzeugung von Schleifmittel (SiC, als Mineral Moissanit), Filtermassen bis hin zur Herstellung von Reinsilizium für die Chips in der Computerwelt und für Sonnenkollektoren. Aber das Vorkommen von wirtschaftlich brauchbarem Sand ist auch in Deutschland sehr ungleich verteilt. So gibt es auf den Höhen der fränkischen Kalkgebiete gar keinen Sand. Und nicht jeder Sand kann für das Herstellen von Beton verwandt werden. In Norddeutschland führt der Gehalt an Flint (Chalcedon) infolge der Unverträglichkeit mit dem konventionellen Zement zu Schäden ("Betonkrebs").

Der Sand zum Betonieren der vielen und sehr hohen Hochäuser in den arabischen Emiraten wird aus Australien angefahren, weil der heimische Wüstensand aufgrund der Kornoberfläche, Rundung als auch der Korngrößenverteilung für die Betonzubereitung hochfester Betonbauwerke ungeeignet ist. Hier bahnt sich eine Lösung an, in dem man den Sand granuliert und so eine gewünschte Siebkennlinie erzeugt, was die Firma MultiCon aus München mit den von ihr entwickelten Anlagen erreichen kann; somit lassen sich riesige Sandvorkommen erschließen, die bisher nicht verwendbar waren. Aber damit muss man einen zusätzlichen Verfahrensschritt mit einer Anlage einbauen und damit entstehen Kosten.

Die bis zu 380 m hohen Dünen des 31.000 km² großen Namib-Sandmeers am Sossusvlei in Namibia, 11.04.2008. Daneben der feine Sand der

Namib bestehend aus gelblichem Quarz, weißen Feldspäten, grauen Kristallinbruchstücken und ganz wenig Glimmerblättchen und Erzkörnchen,

Bildbreite 2 cm.

Nicht wie Sand am Meer.

Infolge der konkurrierenden Flächennutzung und eines sehr eigennutzorientierten Naturschutzes in unserer Region (Maintal) wird der Sand in einigen Jahren zur Mangelware, da kaum noch neue Gewinnungsstellen (Kiesgruben) für Bodenschätze ausgewiesen werden können. Die Genehmigungszeiten für neue Abbaue liegen bei inzwischen 10 Jahren, wenn denn überhaupt neue Sandgruben genehmigt werden. Für die Firmen ist das ein großes Risiko, denn für das Erstellen der Unterlagen werden Zehntausende von € aufgewändet, was sich nur auszahlt, wenn man anschließend auch eine Genehmigung bekommt. Wird die auch aufgrund von Prozessen mit "Umweltschützern" versagt, so ist das ein Verlustgeschäft, was zunehmend hinderlich ist und ich kenne Vorhaben, die gar nicht erst begonnen werden.

Man wird ihn dann aus dem Rheingraben anfahren müssen - oder man gewinnt den Sand aus dem Aufarbeiten von den verwitterten Buntsandstein-Massen (Brechsande). Oder man recycelt den Beton bis auf die Größe von Sandkörnern, aber der Aufwand energetisch sehr hoch, da das mechanische Zerkleinern und Sieben ja einen hohen Aufwand an Maschinen erfordert.

Man überschüttet beispielsweise einzelne Strände auf der Kanareninsel Teneriffa mit Sahara-Sand aus Marokko, weil der heimische Sand am Meer schwarz, grau oder gesprenkelt ist und nur in geringen Mengen abgelagert worden ist. Das "Urlaubsgefühl" braucht halt einen hellen Stand mit Sand.

Der Weltverbrauch an Sand liegt derzeit bei etwa 40 - 50 Milliarden Tonnen pro Jahr! Eine genaue Zahl ist nicht zu ermitteln, weil viel Sand auch illegal gewonnen und "verbraucht" wird. Während der Sand aus Baustellen wieder gewonnen werden kann, ist der im Beton so fest mit dem Zement verbunden, dass ein Recycling des Sandes aus dem Beton nicht möglich ist.

Der weltweit riesige Verbrauch schafft aber auch Probleme und so weit auch Sand im Ausland illegal abgebaut und auch geschmuggelt, so dass es im Ausland auch eine Sandmafia gibt (TAYLOR 2024).

Auch die deutsche Sprache ist voller Sand:

- Man spielt im Sandkasten

- Man pflegt Sandkastenfreundschaften

- Abends kommt das Sandmännchen für Kinder

- Man dämmt bei Hochwasser mit Sandsäcken

- Man steckt den Kopf in den Sand

- Oder man streut jemanden Sand

ins Getriebe

- Es rinnte einem wie Sand

durch die Finger

- Man finden Spuren im Sand

- Kinder "backen" Kuchen aus Sand

- Wie Sand am Meer

- Man streut einem anderen Sand in die Augen

- Man hat auf Sand gebaut

- Etwa in den Sand setzen

- Es ist im Sand verlaufen

- Man fährt auf einen Sandbank

- In der Nordsee gibt es das Sandwatt

- Vögel machen ein Sandbad

- Man fährt Sandbahnrennen

- Es ist nur Sandboden

- Man baut am Strand eine Sandburg

- Man isst Sanddorn

- In der Bulau gibt es Sanddünen

- Man sandet einen Gehweg (im

Winter)

- In den Tropen gibt es Sandflöhe

- Der Sand aus Alzenau kommt aus der Sandgrube

- Flugsand ist ein vom Wind

sortierter Sand

- Quarzsand ist ein Sand, der

hauptsächlich aus Quarz besteht

- Man schaufelt einen Sandhaufen

- Der Boden ist sandig

- Hier werden Sandkörner

abgebildet

- Im Süddeutschen Raum werden

Nichtsnutze als Sandler bezeichnet

- Holz schleift man mit Sandpapier

- Tennis spielt man auf einem Sandplatz

- Die Gegend um Kahl ist sandreich

- Ein Gestein aus Sand ist Sandstein

- Verrostete Gegenstände kann man mittels Sandstrahlen entrosten

- Man macht Urlaub am Sandstrand

- In den Sandwüsten gibt es Sandstürme

- Wüstensand ist der Sand in

den Wüsten (Sahara, Taklamakan, Rub´ al-Khali,

...)

- Die Zeit misst man mit einer Sanduhr

- Und man kann auch einen Sandkuchen

essen

- Es gibt den Familiennamen Sand

- Oder man wohnt im Ort Sand

a. Main

- Früher gab es den Beruf des Sandschöpfers,

der Sand aus dem Fluss gewann (siehe Foto weiter

unten)

- Ein Teil der Trias ist der Buntsandstein

- Im Meer gibt es Sandaale (Ammodydes

tobianus)

- Vor der Kläranlage gibt es einen Sandfang

- In Gießereien verwendet man Gießereisande,

gießt man in Sandformen und erhält Sandguss

- Sandgräber sind eine Familie

der Nagetiere (Bathyergidae)

- Am Meer wächst der Sandhafer

(Avena strigosa)

- Sandhase ist der Fehlwurf

beim Kegeln oder eine Skulptur in Kahl am Main

- Unter den Käfern gibt es Sandlaufkäfer

(Cicindelinae)

- Und auch bei den Wespen gibt es die

Gemeine Sandwesepe (Ammophila sabulosa)

- Sandpflanzen wachsen auf

sandigem Substrat (Boden)

- Im Wald kann man nach Sandpilzen

(Boletus sp.) suchen

- In Dettingen gibt es als Gemarkung

die Bezeichnung Sandfeld

- In einer Aufbereitung gibt es einen

Sandabgang

- Im Umfeld von Gletschern kommen Sander

vor

- Ein nicht bindige Kohle nennt man Sandkohle

- Beim Fließen von Wasser enstehen Sandrippel

- In Kristallen (z. B. Gips) gibt es Sanduhrstrukturen

- Sandlöss ist ein Gestein

- Bruch- oder Brechsand ist ein

gemahlener Sand

- Treibsand ist ein lockerer

Sand mit Wasser, der sich "verflüssigen" kann

- Mit Streusand stumpft man Eis

ab

- Löschsand wurde

verwandt, um überschüssige Schreibtinte zu binden,

als man mit dem Federkiel schrieb und es kein

Löschpapier gab

- Hüttensand ist gemahlene

Hochofenschlacke

- Sandhosen sind lokale

Luftwirbel, die Sand aufwirbeln

- Sandrosen sind Konkretionen

aus Gips oder Baryt

- Sandflaschen sind mit

farbigem Sand gefüllte Gläser, bei denen man von

außen ein Bild erkennen kann

- Sandsammler, ein Mensch, der

Sand sammelt (meist weltweit)

- Sandsammlungen bestehen meist

aus kleinen Gefäßen (Filmdosen,

Medikamenten-Röhrchen) mit Sandproben

- Und im Kopf hat der Mensch geringe

Mengen an Gehirnsand oder Hirnsand,

eigentlich winzige Konkremente

- Im Ohr gibt es bei Säugetieren den

Gehörsand oder Ohrsand aus

Calcit

- Grünsande sind Sande mit dem

im Meer gebildeten Mineral Glaukonit

- Gießereien betreiben "Sandmühlen" für das Wiederaufarbeiten der Formen und Kerne

- Besonders reine Glassande

eignen sich für die Herstellung von Glas

- Magic Sand, Kinetischer Sand,

Knetsand oder Zaubersand ist ein Sand,

der mit verschiedenen Chemikalien wie Silikone,

Polymere usw. versetzt ist und als "nasse"

Spielzeugmasse für Kinder angeboten wird

- Spielsand für den Sandkasten

auf Kinderspielplätzen

- Farbe "sand" für Stoffe, Lacke, ...

- Mainzer Sand - Bezeichnung

für ein bekanntes Naturschutzgebiet

- In Sandgruben kauft man gewaschenen

Sand für Aquarien usw.

- Auf den Inseln des Südseearchpels

Vanuatu malt man Sandzeichnungen

- Sandmalerei

- "Queen of Sand" - Künstlerin

Irina TITOVA

- Flusssand, Seesand,

Goldsand, Granitsand aus einer

Vorsilbe der Herkunft oder Inhalt und Sand

- Besteht ein Sand aus

Schwermineralien wie Magnetit, Zirkon, Granat, usw.

so ist es Schwersand,

- ...

Lohr am Main mit der rundlichen Haube des Bayerturmes (Bildmitte) und die Kirche St. Michael und das

Kloster mit den Sandhaufen am gegenüber liegenden Ufer. Ein Mann belädt ein Pferdefuhrwerk. Hier

befindet sich heute der Parkplatz des Mainlände. Im Vordergrund steht ein Mann als Sandschöpfer auf

einem Boot mit einem Sandhaufen und hat mit einem Eimer an einer langen Stange Sand aus dem Grund

des Mains hebt. Aufgrund des Schiffs und des Wagens sollte das Foto um 1920 entstanden sein. Das Foto

der ungelaufenen Postkarte ist als seltenes Zeugnisse des einstiges Berufs anzusehen.

Für die Untersuchung von Sand aus der Natur benötigt man eine Lupe oder besser ein Mikroskop mit einer moderaten Vergrößerung bis zu etwa 200fach. Damit kann man viele Körner ansprechen, insbesondere Quarz und viele Gesteinsbruchstücke. Weitere Hilfsmittel sind ein Magnet, UV-Leuchte, Sieb und für besondere Körnchen auch eine Polarisationsmikroskop. Bei den Mineralkörnchen, die nicht aus Quarz bestehen, ist eine sichere Bestimmung oft schwierig oder ohne weitere Hilfsmittel gar nicht möglich. Von den vielen in der Natur bekannten Mineralien finden sich nur ganz wenige im Sand wieder, denn diese müssen ja an der Erdoberflächer einigermaßen stabil sein, so dass man sie stückig abtragen, zerkleinern und über eine längere Strecke transportieren kann.

Anhand der Mineralkörnchen kann man in vielen Fällen das Liefergebiet einschränken, denn bestimmte Mineralien sind an einen Gesteinstypus gebunden. So liefern vulkanische Gesteine völlig andere Mineralien als beispielsweise ein Gebiet, in dem Granit verbreitet verwittert.

In den Mainsedimenten am Untermain ist das besonders schwierig, da hier ein großes Einzugsgebiet das Material liefert. Und dabei liefern auch Sandsteine wieder Sand, der aus völlig anderen Regionen kommt, als der Main heute. Somit ist das eine sehr bunte Mischung ganz verschiedener Liefergebiete, die mit dem heutigen Mainlauf nichts gemein haben. Liefergesteine sind die Keupersandsteine, die Sandsteine des Buntsandsteins, die miozänen Sande und die sandigen Rotliegend-Sedimente. Weiter gibt es eine Selektion, die dazu führt, dass mit zunehmender Entfernung vom Liefergebiet der harte Quarz dominiert und die weniger harten Komponenten aufgerieben oder gelöst werden.

Nun ist es aber so, dass Sandkörner aus Quarz beim Flusstransport kaum gerundet werden. Die Sandkörnchen sind klein und die Energie beim Aufeinandertreffen, besonders im Wasser, ist gering, so dass kaum ein Abtrag an der Oberfläche erfolgt. Aber wenn selbst bei langen Flüsse und am Meer kaum eine Rundung stattfindet, warum sind dann so viele Sandkörner ganz gerundet? Nun die Antwort ist verblüffend. Das Sandkorn hat mehrere Leben. Einmal entstanden, kann es zu Sandstein fixiert werden und hier findet eine Drucklösung statt, so dass man auch hier eine Rundung erreicht. Dann wieder verwittert, kann das Sandkörnchen erneut transportiert werden. Und so werden Sandkörner ungefähr etwa alle 200 bis 250 Millionen Jahre mal bewegt und dann wieder fixiert, so dass viele Sandkörner schon lange Reisen hinter sich haben. Dann können sie 5 und mehr solche Zyklen absolviert haben (LENZEN 2022:166ff). Also sind die meisten gut gerundeten Sandkörchnen leicht mal 1 Milliarde Jahre alt (siehe das ganz runde Sandkorn auf dem Foto auf dieser Seite ganz oben).

Wenn man davon ausgeht, dass das durchschnittliche Sandkorn am Untermain so ungefähr 1 mg wiegt, dann sind in einer Tonne Sand etwa 1.000.000.000 Sandkörnchen enthalten. Wenn also ein großer LKW mit Auflieger ~25 t Sand über die Straßen transportiert, so hat der im Kipper etwa 25 Milliarden Sandkörnchen geladen (da der Sand in der Regel nass oder feucht ist, sind es etwas weniger). Und wie viele Sandkörnchen liegen dann in den großflächigen Mainsedimenten am Untermain?

Typische Sandbestandteile der Mainsedimente am Untermain sind:

- Quarz

- Gesteinsbruchstücke

- Chalcedon

- Muskovit

- Granat (Almandin)

- Magnetit

- Ilmenit

- Goethit

- Kalifeldspat

- Turmalin

- Staurolith

- Illit

- Plagioklas

- Zirkon

- Calcit

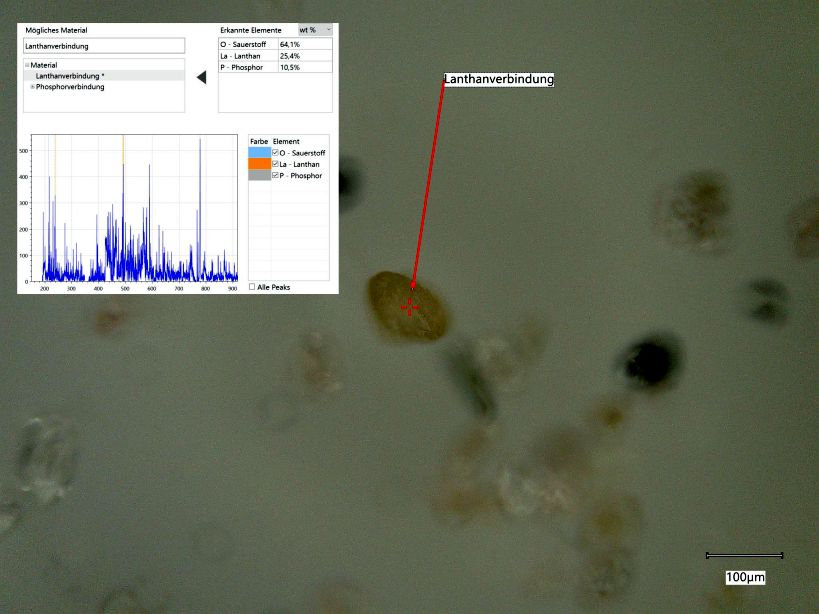

- Monazit-(La)

- Rutil

- Chalcedon

- örtlich auch Lössschnecken

- ...

- und wenige organische

Bestandteile

Man kann sogar den Sand als forensisches Material ansehen, denn jeder Sand ist anders, so dass es bereits gelang, Sandproben bei Verbrechen als Beweis für den Aufenthalt an einem Ort zu verwenden. Oder man kann die Echtheit oder die Herkunft von Gegenständen bestätigen oder verwerfen, wenn der damit in Zusammenhang stehende Sand nicht stimmig ist.

Ist Sand gefährlich?

Nun dabei kommt es auf die Bestandteile einerseits und die Korngröße andererseits an. Verbreitet besteht der Sand bei uns aus Quarzkörnchen und per Definition ist Sand ein Material mit einer Korngröße von 0,063 - 2 mm Durchmesser. Dieser ist aber nicht lungengängig, den es gibt keine "Sandlunge", sondern eine "Staublunge". Damit ein Teilchen die Lunge erreicht, muss es sehr klein sein, also in der Regel als "aerodynamischer Durchmesser" <10 µm; in der Praxis erreichen nur Teilchen ≤ 5 µm Größe die Alveolen der Lunge.

Aber das ist noch nicht alles, denn wenn es nur die Größe wäre, müssten die Wüstenbewohner ja krank sein, denn dort sind die Menschen immer von Staub und Sand umgeben.

Die Berufe, die typischerweise nach einer Belastung mit Quarzfeinstaub an einer Lungenkrankheit (Silikose) leiden, arbeiten so mit Quarz, dass sie den zerbrechen und dabei einen Staub erzeugen, der Partikel ≤ 5 µm enthält: Bergleute, Bauarbeiter, Steinmetze, Gießereiarbeiter, Sandstrahler, ..., aber auch beim Umgang mit keramischen Massen oder Quarz bei Edelsteinschleifern im Schmuckbereich. Dazu kommt, dass man dem Staub über einen langen Zeitraum - in der Regel Jahre - ausgesetzt sein muss. Und dann muss die Konzentration 0,05 mg/m³ als Schichtmittelwert überschritten sein.

Bei der eigentlichen Gewinnung mit dem Bagger in einer Grube und der Transport mit dem LKW von Sanden und Kiesen ist nicht damit zu rechnen, dass nennenswerte Staubanteile erzeugt werden, da die Sandkörnchen dabei kaum so belastet werden, dass sie brechen.

In der Regel werden die Aufbereitungsanlgen für den Sand bzw. Kies nass betrieben, so dass hier gar kein Staub entsteht. Lediglich beim Fahren von schweren Fahrzeugen auf befestigten Untergründen (Asphalt, Beton) kann es zu einer Staubbildung kommen, wobei aber auch nur ein geringer Quarzanteil zerscherbt wird. Der größte Anteil sind sind die quellfähigen Tonmineralien im Sand und Kies, was bei Regen zu einem "Matsch" führt.

Gleiches gilt aber auch für alle anderen Aktivitäten von Menschen, d. h. jede Baustelle, jedes Hausgrundstück/Garten oder die Landwirtschaft, also überall wo Erde oder quarzhaltige Substanzen wie Beton, Mauerwerk, usw. bewegt wird.

Grober Sand aus dem Mainsand von Großwelzheim (Karlstein a. Main). Wie man an den eckigen Körnern erkennen kann, besteht der Sand zum Teil aus gebrochenem Gut. Bildbreite 3 cm. |

Feiner Sand aus dem Mainsand von Großwelzheim (Karlstein a. Main). Wie man an den eckigen Körnern erkennen kann, besteht der Sand zum Teil aus gebrochenem Gut. Bildbreite 3 cm. |

Sand von der ehemaligen Kaimu Black Sand Beach auf der Hauptinsel Hawaii, gesammelt am 23.03.1986; Bildbreite 2 cm. Der bei näherem Hinsehen nicht mehr schwarze Sand besteht aus Olivin, Gesteinsglas, Gesteinbruchstücken, Magnetit und etwas Hornblende. Die Beach wurde von einem Lavastrom des Kilauea im Jahr 1990 zerstört. |

Auch Hawaii: Sand von der Sandy Beach auf der Insel Ohau (Hawaii). Der weiße Sand besteht aus kleinen Korallenbruchstücken, Foraminiferen und diversen Hartteilen und Schalenbruchstücken von vielen marinen Lebewesen; aufgesammelt am 11.04.1986. Es ist der klassische Sand unter Palmen, den man in den Schuhen aus Hawaii hat, Bildbreite 1 cm. |

Sand vom "Goldstrand" am Schwarzen Meer in Bulgarien. Darin sind auch Sandkörner aus dem Spessart enthalten, die einst über die Donau dorthin gelangt sind. Neben farblosem bis braunem Quarz, Eisenoxiden und Feldspat sind reichlich kalkige Schalenteile von marinen Lebewesen enthalten, Bildbreite 2 cm. |

Feinkörniger "Sahara-Sand" aus der Wüste vom Lybien, überwiegend aus transparenten Quarz-Körnchen bestehend. Sie sind an der Oberfläche leicht poliert, gefunden von Alfred NEUMANN, Kerpen; Bildbreite 1,5 mm. |

Gewaschener Quarzsand aus den Mainschottern. Die Körnchen bestehen aus einem weißen bis farblosen Quarz, sind nur angerundet und enthalten Reste von Eisenhydroxiden und Ton in den Rissen und Zwickeln der Körner, Bildbreite 1,5 mm. |

Schwersand aus Zirkon, Granat, Eisenoxiden, usw., gewaschen aus dem Sand des Mains, Bildbreite 1,5 mm. |

Idiomorpher Quarzkristall als Sandkorn aus dem Sand von Bürgstadt. Man erkennt in der spiegelnden Prismenfläche die typische paralle Streifung quer zur Längsachse. Die Pyramidenflächen sind nicht spiegelnd, so dass der Kristall kaum auffällt, Bildbreite 1,5 mm. |

Schwersand - gewaschen aus dem Sand des Mains, der zum größten Teil aus runden Zirkon-Körnchen und hübschen, meist farblosen Zirkon-Kristallen besteht; Bildbreite 1,5 mm. Diese winizigen Körnchen enthalten auch Spuren von Uran und Thorium und es sind die Verursacher eines Teils der terrestrischen ionisierenden Strahlung. Eine Schachtel mit dem Zirkon-Sand weist eine leicht messbare ionisierende Strahlung auf, ist also gering radioaktiv. |

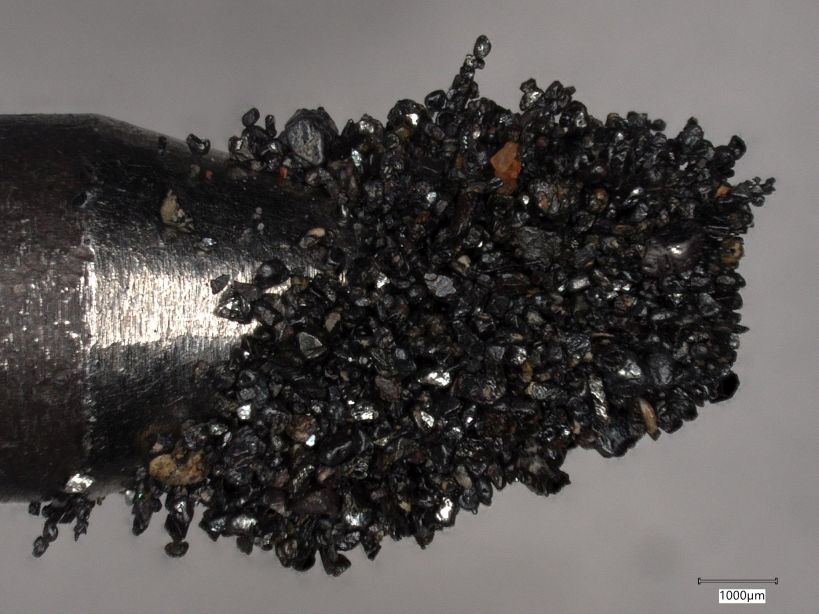

Der magnetische Anteil an Sandkörnchen aus dem Mainsand an der Spitze eines Stabmagneten. Die Körnchen bestehen aus Magnetit, Ilmenit, Titanomagnetit, ... Bildbreite 10 mm. Da ständig kleine Gesteinspartikel aus dem Weltall auf die Erde fallen, fallen die auch auf den Boden und gelangen so in die Sedimente. Bei einer Umlagerung gelangen die größeren auch in den Sand, so dass man diese auch darin finden sollte. Der Nachweis gestaltet sich als schwierig. |

Grober Sand aus der Wüste Namib in Namibia, Bildbreite 15 mm. Der Sand führt farblosen Quarz, Gneis, Erz-Körnchen, Chalcedon, Muschelreste, ... Diese sind sehr glatt poliert, was diesen Sand von einem Flusssand unterscheidet. Diese Art der Politur entsteht in der Regel am Ufer des Meeres, wo ein Prozess abläuft, der in der Technik als Trommeln von Edelsteinen bezeichnet wird. |

Herzförmiges Sandkorn aus Kieselschiefer inmitten von angerundeten bis runden Sandkörnchen aus Quarz, wie er typisch für Fluss- und Dünensande ist. Entdeckt im Dünensand von Alzenau, Bildbreite 3 mm. |

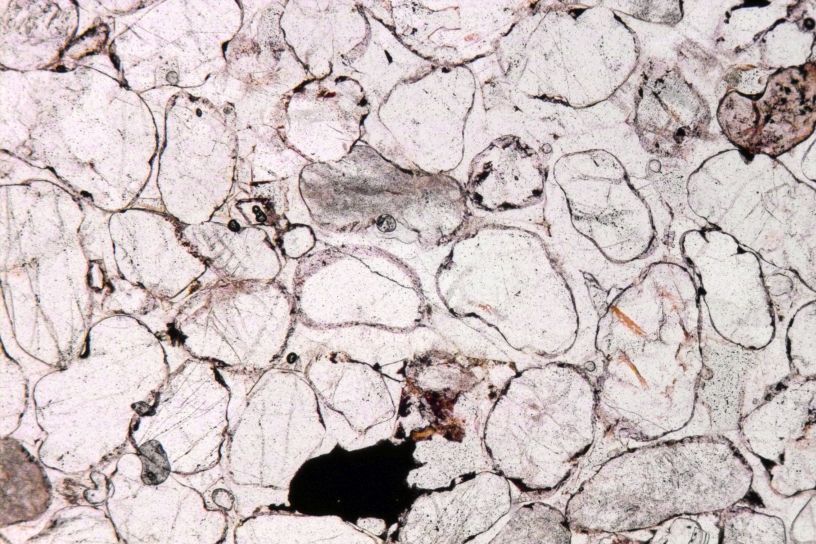

Sandstein aus gut gerundeten Sandkörnern aus dem Oberen Buntsandstein von Lohr. Diese sind sehr gut gerundet, ein Hinweis, dass sie bereits mehrere "Lebens-Zyklen" hinter sich haben, linear polarisiertes Licht, Bildbreite 3 mm. |

Das gut gerundete, längliche Sandkorn aus milchigem Quarz mit einer leicht narbigen Oberfläche ist 2,5 mm breit und wiegt gerade 4,5 Milligramm, also 4,5 tausendstel eines Gramms. Oder anders, man bräuchte 222 solcher Körnchen um 1 Gramm Quarz zu erhalten. Da es noch ein relativ großes Korn ist, kommen durchschnittlich noch mehr Körnchen auf ein Gramm. Das Sandkorn stammt aus dem Dünensand der Sandgrube von Alzenau, Bildbreite 2,5 mm. |

Eiszeitlicher Sand der Gersprenz (ungewaschen) mit reichlich Lössschnecken: oben beschädigtes Gehäuse der Schnecke Tichia hispida und unten links Succinea oblonga. Selten ist auch Pupilla muscorum vertreten. Der sehr grobe bis feine Sand besteht zum größten Teil aus unsortierten Kristallinbruchstücken des Odenwalds in der Kiesgrube der Fa. Krichbaum bei Babenhausen. Bildbreite 15 mm |

Ein Monazit-Sand (marine Strandseife - gelbe bis bräunliche Körnchen) mit weiteren Mineralien (Pyrop (rot), Ilmenit (schwarz), Hämatit (metallisch glänzend), Zirkon (farblos), ...) aus Bahia in Brasilien, mit einem hohen Anteil an dem Mineral Monazit (Ce[PO4]). Bildbreite 2 mm. Solche natürlichen Konzentrate sind auch eine gesuchte Quelle für einen Bergbau, da hier erhebliche Gehalte an Seltenen Erden wie La, Nd, usw., aber auch Titan und Zirkon enthalten sein können. Ebenso kann das Ce auch mit U oder/und Th substituiert werden, so dass solche Sande eine ionisierende Strahlung abgeben. |

Ablagerungen des Mains bei Babenhausen bestehen zum überwiegenden Teil aus Sand, nahezu ohne Gerölle, was füer eine geringe Fließgeschwindigkeit spricht. Es handelt sich um Schrägschichtungskörper mit einer Vorzugsrichtung nach Süden. Teils ist auch eine graduierte Schichtung zu erkennen. Der Sand ist gebleicht bzw. nicht mit Eisenhydroxiden eingefärbt, Aufgenommen am 27.02.2023. |

Sehr feinkörniger Sand aus der marokkanischen Sahara (Merzouga). Die Körnchen weisen einen mäßigen Rundungsgrad auf oder sind nur kantengerundet. Darin enthalten sind neben reichlich Quarz aber auch Gesteinsbruchstücke und dunkle Körnchen aus Eisenoxiden. Entgegen der sonst verbreiteten Meinung könnte man einen solchen Sand für Bauzwecke (Beton) verwenden; Bildbreite 1,5 mm. |

Aus einem Schwermineralkonzentrat stammt dieses 0,1 mm große, runde braune Korn von Monazit-(La). Der U-Gehalt liegt unter der Nachweisgrenze des Analyse-Verfahrens. Die anderen Körnchen sind Zirkon und ein schwarzer Ilmenit; Bildbreite 1 mm. |

Lackabzug (Lackprofil) des bunten und verstellten Sandes aus der Sandgrube in Alzenau aus dem Jahr 2016, hergestellt von Dr. Michael VEERHOFF (Fa. Terra Imago aus Bornheim bei Bonn). So große Lackabzüge kann man nicht herstellen, so dass dieser aus 4 Lackprofilen zusammen gesetzt werden musste. Diese Lackprofile waren Ende 2023 im Foyer des Rathauses in Alzenau zu den normalen Öffnungszeiten zu besichtigen. Sie standen dort auch zum Verkauf (die aufwändig hergestellten Lackabzüge kosten von ein paar hundert bis ein paar tausend €); aufgenommen am 16.08.2023. Solch ein Lackprofil befindet sich seit November 2023 im Museum in Karlstein a. Main. |

Wie alles, kann man solche Sande auch sammeln; ein sehr Platz sparendes Vergnügen. In der Region gibt es nach meinem Kenntnisstand (2/2024) nur noch einen Sandsammler in Bad Orb, nachdem Werner STROBEL (*1946 †2021) aus Wörth verstorben ist. Dabei werden meist Freunde und Verwandte gebeten, Sandproben aus der ganzen Welt mitzubringen. Meist geschieht das in den praktischen, bruchsicheren Filmdosen aus Kunststoff der früheren 35-mm-Filme für Dias.

Erstaunlicherweise gibt es bereits Verbote, Sand von Stränden mit zu nehmen: z. B. Italien, Dominikanischen Republik, Fuerteventura und wohl auch in der Türkei und Mallorca.

Die einzige Sandsammlung in der Region Rhein-Main, die öffentlich zugänglich in einem Museum ausgestellt ist, befindet sich im Hessischen Landesmuseum in Wiesbaden. Dort sind ungefähr 600 verschiedene Sande in Glasröhrchen zu sehen.

Sandsammlung im Hessischen Landesmuseum in Wiesbaden,

aufgenommen am 08.03.2022

aufgenommen am 02.11.1982

mit verschiedenfarbigem Sand mit viel Geschick ein außen am Glas sichtbares Muster oder Bild

erzeugt, welches durch eine pralle Füllung fixiert wird. Der Sand ist teilweise auch anthropogen

gefärbt, denn ganz so farbige Sande (besonders das Blau) sind in der Natur ganz selten, ehemals

Sammlung von Alf DIETERLE (*16.06.1943 †10.12.2016), Kleinheubach,

aufgenommen am 15.10.2016

Sandskulpturen des Künstlers Baldrick BUCKLE (UK/Holland) auf dem Hundested Sandskulptur

Festival 2022 (auf Sjœlland in Dänemark, etwa 40 km nordwestlich von Kopenhagen). Der mit

Stampfern verdichtete Sand enthält ungefähr 10 % Ton, der die Bindung der Sandkörner und damit

die Haltbarkeit der Darstellungen verursacht. Man beachte den Mann mit Kapuze, der sehr zeitgemäß

auf sein Smartphone schaut. Es brauchte etwa 1.000 t Sand, dazu 14 Künstler, die in 2 Wochen die

Kunstwerke schufen;

aufgenommen am 15.09.2022

Dies belegt, dass es auch merkliche Erdbeben in unserer Region gibt, deren Risse bis zur Oberfläche

durchgepaust werden. Der Geologenhammer ist 40 cm lang und steht rechts der Störung,

aufgenommem am 19.02.2021

aus dem nahen Odenwald sieht völlig anders aus als der Sand aus dem Main. Der Anteil an Feldspat

und anderen Mineralien wie Hornblende und Glimmer in Sandkorngröße ist wesentlich höher, der

Rundungsgrad geringer. Eine Besonderheit ist das sehr reichliche Vorkommen von typischen

"Löss-Schnecken", in der Hauptsache die Kleine Bernsteinschnecke (Succinella oblonga), die in

Schrägschichtungskörpern einer hochglazialen Serie von groben und feinen Sanden ganze Lagen

bilden kann. Diese Sande wurden mittels Luminiszenz datiert (HOSELMANN et al. 2018:35):

19,8 ± 1,2, 24,0 ± 1,4 und 22,3 ± 1,3 ka, so dass die etwa 8 m hoche Abbauwand in ungefähr

5.000 Jahren während der kältesten Phase der letzten Eiszeit aufgeschüttet wurde. Darunter werden

in einem See die Sedimente des Mains gefördert, die hier auffällig wenig Gerölle enthalten.

Faustgroße Stücke sind bereits eine Seltenheit, was für eine ferne Randlage des Mains spricht;

aufgenommen am 08.06.2021

Eisenhydroxide im Sand, ohne Rücksicht auf eine nahezu horizontale bis leicht schräge

Schichtung. Das ist der Beginn einer Ortsteinbildung. Gesehen in der Kiesgrube Akazienhof

bei Babenhausen am 27.07.2021